十年高考全国卷历史选择题汇编(第35题)试卷 (含解析)

文档属性

| 名称 | 十年高考全国卷历史选择题汇编(第35题)试卷 (含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 392.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-10 09:44:56 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

-2021十年高考全国卷历史选择题汇编(第35题)

年份 试卷类型 考 点(知识点)主要考查二战结束至今的历史

2021 全国甲卷 美国经济危机在持续加深

全国乙卷 美国中央情报局借绘画作品渗透其冷战思维

2020 全国Ⅰ卷 墨西哥避免外资控制本国经济

全国Ⅱ卷 美苏两极对峙格局

全国Ⅲ卷 七十七国集团成立

2019 全国Ⅰ卷 现代主义美术

全国Ⅱ卷 斯大林模式下经济发展存在的问题

全国Ⅲ卷 资本主义国家的新变化

2018 全国Ⅰ卷 第三世界发展壮大

全国Ⅱ卷 欧洲经济一体化推动欧洲农村经济的发展

全国Ⅲ卷 192赫鲁晓夫改革

2017 全国Ⅰ卷 多极化趋势的加强

全国Ⅱ卷 时代对历史叙述有一定的影晌

全国Ⅲ卷 资本主义国家的新变化

2016 全国Ⅰ卷 马歇尔计划

全国Ⅱ卷 19世纪以来世界有代表性的音乐作品

全国Ⅲ卷 法国共和制的确立

2015 全国Ⅰ卷 战后资本主义世界经济体系的形成

全国Ⅱ卷 美苏两极对峙格局的形成

2014 全国Ⅰ卷 欧元在欧盟内部的流通

全国Ⅱ卷 欧盟的一体化进程

2013 全国Ⅰ卷 新经济政策

全国Ⅱ卷 斯大林经济模式的形成

2012 全国卷 世界经济重心出现了转移趋势

一、学生版(真题+解析)

2021年题组

1.(2021·全国甲卷高考·35)1930—1931年,纽约市儿童餐厅提供的廉价午餐数量猛增,曾在1917~1918年因战争而畅销的香烟产量再次剧增,许多穿着整洁西装的商贩在街头兜售苹果,也成为城市一景。这反映出,当时美国

A.经济危机持续加深 B.社会矛盾趋于缓和

C.新政取得良好成效 D.福利制度已经确立

2.(2021·全国乙卷高考·35)20世纪四五十年代,美国纽约画派领衔人物杰克逊·波洛克以将油墨滴洒和倾泼在大块画布上的创作方法而著称,画作没有任何可识别的主题。美国中央情报局竭力推崇该画派,并资助其在海外展览,以显示自由、个性的表达。这表明

A.纽约画派的创作方式受到各国民众欢迎 B.纽约画派的创作具有浓厚意识形态色彩

C.美国政府旨在扩大纽约画派的影响力 D.美国政府借助艺术领域渗透冷战思维

2020年题组

1.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·35)1992年,墨西哥签订《北美自由贸易协定》以后,又制定了一系列负面清单,如规定外资占商业银行的投资比例不得高于普通股本的30%,外资不得经营内陆港口、海运及空港等。这些规定旨在( )

A.发展国家特色产业 B.改善对外贸易的机制和环境

C.保障国家经济安全 D.巩固区域经济集团化的成果

2.(2020·新课标全国Ⅱ卷高考·35)1958年,美苏签订“文化、技术和教育领域的交流协议”。两国展开了一系列文化往来,赴美的苏联学者90%为科学家、工程师,而赴苏联的美国学者90%是人文社会科学领域的专家。这表明( )

A.美国旨在缓和与苏联的紧张关系 B.经济全球化的进程进一步加快

C.冷战格局下美苏交流与对抗并存 D.苏联旨在对美国输出先进科技

3.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·35)1964年,主要由亚非拉国家组成的七十七国集团成立。在1975~2006年联合国决议中,围绕着裁军和国际安全议题,七十七国集团成员的意见基本一致。这种状况( )

A.确立了世界多极化的格局 B.维护了发展中国家的共同利益

C.遏制了战后全世界范围内的军备竞赛 D.改变了发达国家主导国际政治的局面

2019年题组

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·35)第一次世界大战期间,一些青年艺术家在瑞士组成艺术群体“达达派”。他们用纸片、抹布、电车票、火柴盒等进行创作,甚至把瓷质的小便器命名为“喷泉”搬上展览会。这类作品( )

A.抒发了浪漫情怀 B.遵循了写实原则

C.突出了理性思维 D.表达了幻灭反叛

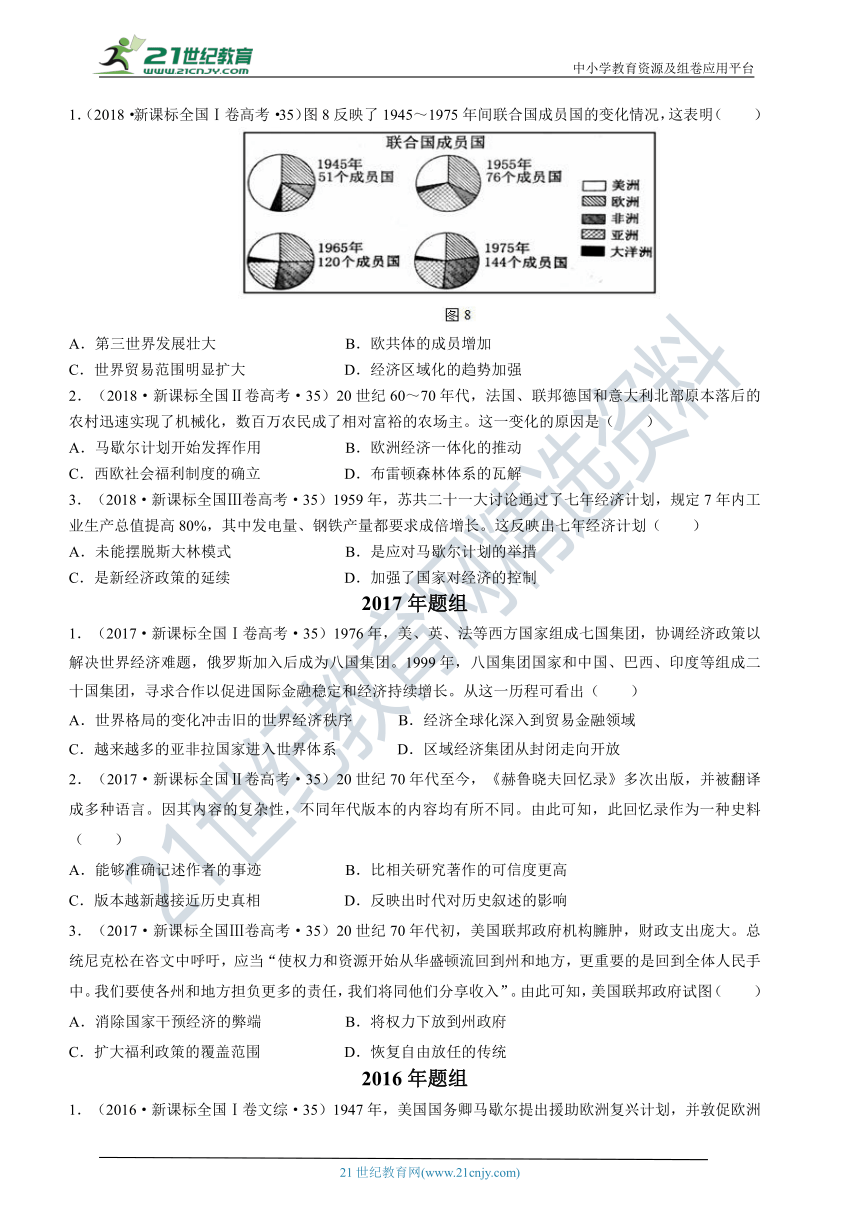

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·35)表1 苏联1970年计划完成情况 (单位:吨)

类别 1961年对1970年的预测或计划任务 1970年实际产量

钢 1.45亿 1.15亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2500万 1230万

蔬菜与瓜类 4700万 1300万

表1可以说明当时苏联( )

A.经济发展的问题积重难返 B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业 D.社会生活需求发生变化

3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·35)20世纪70年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1倍。1981年,密特朗就任总统后,推行包括国有化在内的一系列措施,其结果( )

A.加剧了经济恶化 B.实现了物价下降 C.推动了通货紧缩 D.放弃了经济自由

2018年题组

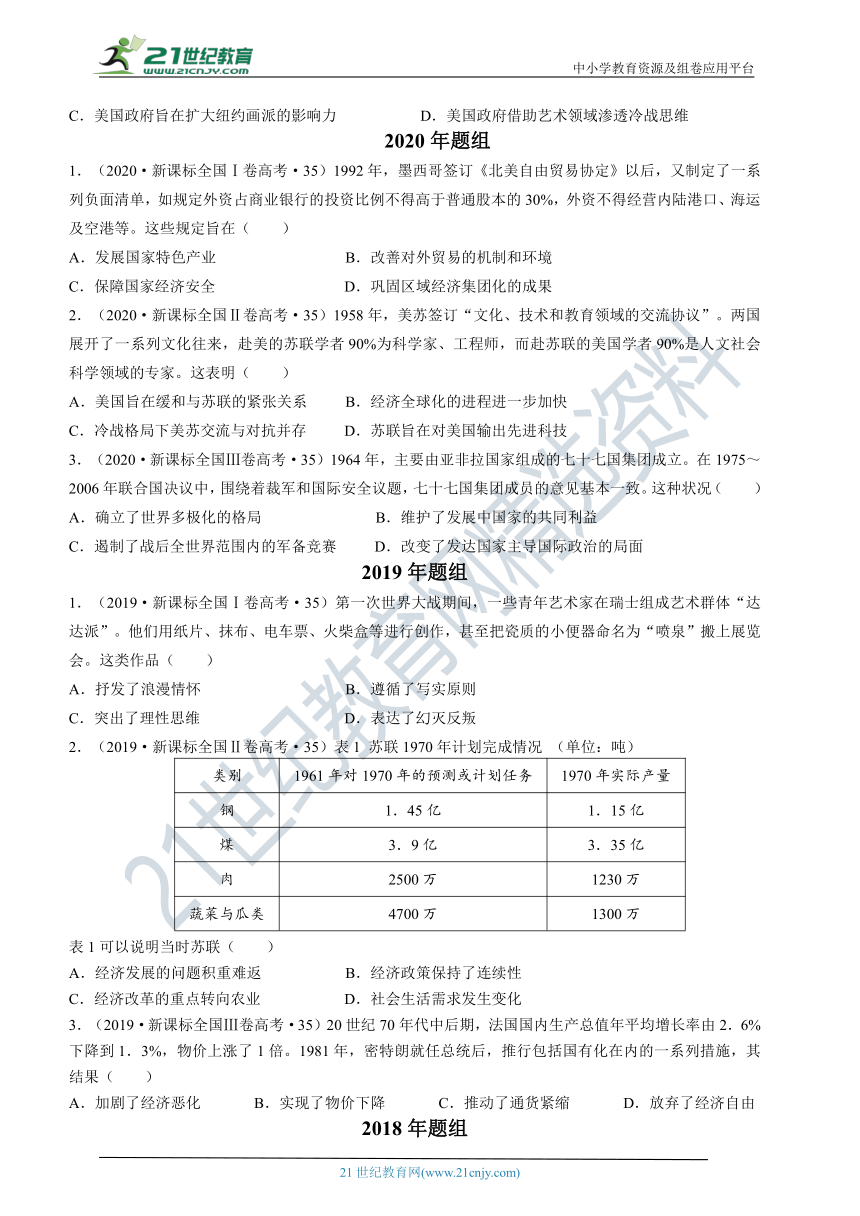

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·35)图8反映了1945~1975年间联合国成员国的变化情况,这表明( )

A.第三世界发展壮大 B.欧共体的成员增加

C.世界贸易范围明显扩大 D.经济区域化的趋势加强

2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·35)20世纪60~70年代,法国、联邦德国和意大利北部原本落后的农村迅速实现了机械化,数百万农民成了相对富裕的农场主。这一变化的原因是( )

A.马歇尔计划开始发挥作用 B.欧洲经济一体化的推动

C.西欧社会福利制度的确立 D.布雷顿森林体系的瓦解

3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·35)1959年,苏共二十一大讨论通过了七年经济计划,规定7年内工业生产总值提高80%,其中发电量、钢铁产量都要求成倍增长。这反映出七年经济计划( )

A.未能摆脱斯大林模式 B.是应对马歇尔计划的举措

C.是新经济政策的延续 D.加强了国家对经济的控制

2017年题组

1.(2017·新课标全国Ⅰ卷高考·35)1976年,美、英、法等西方国家组成七国集团,协调经济政策以解决世界经济难题,俄罗斯加入后成为八国集团。1999年,八国集团国家和中国、巴西、印度等组成二十国集团,寻求合作以促进国际金融稳定和经济持续增长。从这一历程可看出( )

A.世界格局的变化冲击旧的世界经济秩序 B.经济全球化深入到贸易金融领域

C.越来越多的亚非拉国家进入世界体系 D.区域经济集团从封闭走向开放

2.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·35)20世纪70年代至今,《赫鲁晓夫回忆录》多次出版,并被翻译成多种语言。因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同。由此可知,此回忆录作为一种史料( )

A.能够准确记述作者的事迹 B.比相关研究著作的可信度更高

C.版本越新越接近历史真相 D.反映出时代对历史叙述的影响

3.(2017·新课标全国Ⅲ卷高考·35)20世纪70年代初,美国联邦政府机构臃肿,财政支出庞大。总统尼克松在咨文中呼吁,应当“使权力和资源开始从华盛顿流回到州和地方,更重要的是回到全体人民手中。我们要使各州和地方担负更多的责任,我们将同他们分享收入”。由此可知,美国联邦政府试图( )

A.消除国家干预经济的弊端 B.将权力下放到州政府

C.扩大福利政策的覆盖范围 D.恢复自由放任的传统

2016年题组

1.(2016·新课标全国Ⅰ卷文综·35)1947年,美国国务卿马歇尔提出援助欧洲复兴计划,并敦促欧洲方面首先拟定一项联合性质的计划,要求该计划即使不能得到所有欧洲国家的同意,也应征得一部分国家的同意。马歇尔计划体现出来的美国对欧政策( )

A.有利于煤钢联营的建立 B.促成了欧美平等伙伴关系

C.导致欧洲出现对峙 D.成为德国分裂的根源

2.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·35)20世纪50年代中期,美国一位著名黑人爵士乐演唱家,在美国新闻署的资助和安排下,多次赴非洲等地巡演,赢得了大量歌迷,很多人通过他的演唱知道了美国。美国政府机构支持该演唱家海外巡演的主要目的是( )

A.争取国内黑人选民支持 B.展示美国的经济实力

C.抵制不结盟运动的发展 D.与苏联争夺中间地带

3.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·35)1875年以后,法国确立了共和政体,议会处于政治运行的中心,党派林立,内阁更迭频繁。1958年,戴高乐就任总统,修改宪法,规定总统拥有任命总理、解散议会等权力。这一政治体制的变化( )

A.有利于政局稳定 B.确立了总统国家元首的地位

C.剥夺了议会的主要权力 D.有助于两党制的形成

2015年题组

1.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·35)世界银行在1968年的贷款项目为62个,贷款总额为9.5亿美元;1981年贷款项目为266个,贷款总额为124亿美元。出现这一变化是因为( )

A.新兴独立国家大量增加 B.各国关税税率明显降低

C.美国西欧经济实力下降 D.世界贸易组织大力推动

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·35)如果以“两极格局的确立与解体”为题撰写专著,贯穿全书的主线应该是,美苏两国( )

A.根本利益的趋同 B.军事冲突的加剧

C.国家实力的消长 D.敌对意识的淡化

2014年题组

1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·35)有学者指出,欧元作为具有震撼力的新事物,它的问世成为21世纪初欧洲甚至是国际金融领域的重大事件。欧元的巨大作用表现在( )

A.推动欧盟内部统一市场的发展 B.消除了欧盟各成员国之间的贸易壁垒

C.促进了欧盟对外贸易额的增加 D.巩固了欧洲在世界经济中的领导地位

2.(2014·全国新课标卷Ⅱ文综·35)图6为波兰开放边境线时的情景,它反映的是( )

A.冷战结束 B.华约解体 C.北约东扩 D.欧盟扩大

2013年题组

1.(2013·全国新课标卷Ⅰ文综·35)有俄罗斯学者认为,中国20世纪80年代的改革属于新版的苏俄新经济政策。这一认识的依据是两者都( )

A.处于相似的国内外经济环境 B.面临着处理计划与市场的关系问题

C.巩固了农村的集体所有制经济 D.促进了社会主义工业化

2.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·35)1931年,斯大林说:“我们比先进国家落后了50—100年,我们应当在10年内跑完这段距离。”这一思想( )

A.完全符合当时的苏联国情 B.推动了苏联经济模式的形成

C.与战时共产主义政策一致 D.延续了新经济政策的精神

2012年题组

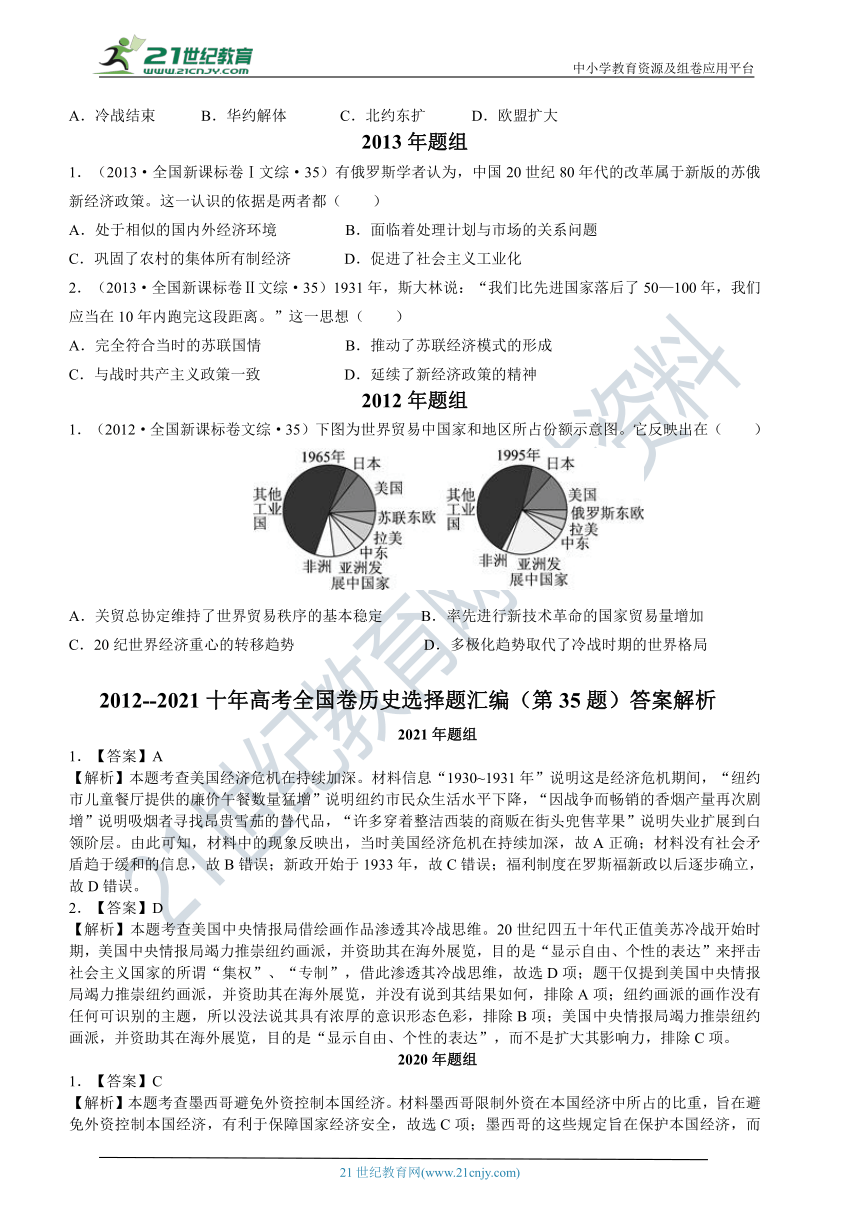

1.(2012·全国新课标卷文综·35)下图为世界贸易中国家和地区所占份额示意图。它反映出在( )

A.关贸总协定维持了世界贸易秩序的基本稳定 B.率先进行新技术革命的国家贸易量增加

C.20纪世界经济重心的转移趋势 D.多极化趋势取代了冷战时期的世界格局

2012--2021十年高考全国卷历史选择题汇编(第35题)答案解析

2021年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查美国经济危机在持续加深。材料信息“1930~1931年”说明这是经济危机期间,“纽约市儿童餐厅提供的廉价午餐数量猛增”说明纽约市民众生活水平下降,“因战争而畅销的香烟产量再次剧增”说明吸烟者寻找昂贵雪茄的替代品,“许多穿着整洁西装的商贩在街头兜售苹果”说明失业扩展到白领阶层。由此可知,材料中的现象反映出,当时美国经济危机在持续加深,故A正确;材料没有社会矛盾趋于缓和的信息,故B错误;新政开始于1933年,故C错误;福利制度在罗斯福新政以后逐步确立,故D错误。

2.【答案】D

【解析】本题考查美国中央情报局借绘画作品渗透其冷战思维。20世纪四五十年代正值美苏冷战开始时期,美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,目的是“显示自由、个性的表达”来抨击社会主义国家的所谓“集权”、“专制”,借此渗透其冷战思维,故选D项;题干仅提到美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,并没有说到其结果如何,排除A项;纽约画派的画作没有任何可识别的主题,所以没法说其具有浓厚的意识形态色彩,排除B项;美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,目的是“显示自由、个性的表达”,而不是扩大其影响力,排除C项。

2020年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查墨西哥避免外资控制本国经济。材料墨西哥限制外资在本国经济中所占的比重,旨在避免外资控制本国经济,有利于保障国家经济安全,故选C项;墨西哥的这些规定旨在保护本国经济,而非发展特色产业,排除A项;墨西哥对外资的限制,不利于改善对外贸易的机制和环境,排除B项;墨西哥的这些规定旨在保护本国经济,不利于区域经济集团内部的合作和巩固区域经济集团化的成果,排除D项。

2.【答案】C

【解析】本题考查美苏两极对峙格局。由材料“1958年,美苏签订文化、技术和教育领域的交流协议。两国展开了一系列文化往来”可知两极格局下美苏两国依然保持文化往来,美苏两国既有全面的对抗也有文化的交流,故选C项;20世纪50年代美苏两极格局形成,美苏两国处于对峙抗衡的状态,排除A项;材料主要提及的是美苏两国的文化技术交流,无法体现经济全球化的进程进一步加快,且经济全球化的进程进一步加快应该是在两极格局瓦解后,排除B项;材料强调美苏两国的文化交流而非苏联交流的目的,排除D项。

3.【答案】B

【解析】本题考查七十七国集团成立。据材料“主要由亚非拉国家组成的七十七国集团成立……围绕着裁军和国际安全议题……意见基本一致”并结合所学亚非拉主要为发展中国家,因而主要维护了发展中国家的共同利益,故选B项;当今世界多极化只是一种趋势,并没有确立多极化格局,排除A项;战后全世界范围内的军备竞赛受到遏制应该是在1991年美苏冷战结束后,与题干时间不符,排除 C项;七十七国集团成立有利于推动建立公正合理的国际政治经济新秩序,但没有改变发达国家主导国际政治的局面,排除D项。

2019年题组

1.【答案】D

【解析】本题考查现代主义美术。据所学,第一次世界大战期间,战争的残酷性给人们带来了巨大的精神危机,从而出现侧重于表现个人主义和虚无主义的现代主义美术,材料中“达达派”就是现代主义美术的分支,它们通过反美学的作品表达了他们对一战的绝望,表达幻灭反叛的内心感受,故选 D项;抒发了浪漫情怀是浪漫主义,排除A项;遵循了写实原则是现实主义美术的特点,排除B项;突出了理性思维是新古典主义美术的特点,排除C项。

2.【答案】A

【解析】本题考查斯大林模式下经济发展存在的问题。由材料得出1970年煤钢的生产目标基本实现,但肉、蔬菜瓜果关系民生的产量远未达到预期,可知斯大林模式下轻工业、重工业比例失衡,凸显了经济发展存在的问题,故选A项;材料强调的是经济发展指标而非经济政策,排除B项;赫鲁晓夫改革时期将重点放在农业,而勃列日涅夫改革将重点放在工业上,排除C项;1970年正值勃列日涅夫改革时期,苏联人民群众对美好生活的需求没有改变,排除D项。

3.【答案】A

【解析】本题考查资本主义国家的新变化。“20世纪70年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1倍”是属于70年代资本主义经济的“滞胀”现象,这种现象是二战后国家干预经济的结果之一,“推行包括国有化在内的一系列措施”是国家干预方式的继续,不会取得成果,故选A项;70年代资本主义经济的“滞胀”现象之一是通货膨胀,采取国有化属于传统的方法,无法解决这个问题,物价不会下降,排除B项;70年代资本主义经济的“滞胀”现象对一般的方法都没有明显的作用,通货膨胀会继续,排除C项;“推行包括国有化在内的一系列措施”也有推行自由主义的内涵,同样不能摆脱这一现象,更不会放弃自由经济,排除D项。

2018年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查第三世界发展壮大。根据图中联合国成员数量的洲际分布变化可知从1945到1975年,亚洲和非洲成员国明显增多,而亚非国家多为第三世界国家,说明第三世界发展壮大,故A项正确;从图中可以看出1945到1975年欧洲成员国增加,但不能反映欧共体成员增加,并且这也不材料反映的主旨,故B项错误;材料反映的是联合国成员变化情况,与世界贸易无关,故C项错误;材料反映的是联合国成员变化情况,并未体现经济区域化,故D项错误。

2.【答案】B

【解析】本题考查欧洲经济一体化推动欧洲农村经济的发展。马歇尔计划1947年启动,1951年结束,与材料时间不符,故A项错误;由材料“20世纪60~70年代,法国、联邦德国和意大利北部”可知1967年欧共体成立后,欧洲经济一体化推动欧洲农村经济的发展,故B项正确;二战后,西欧主要资本主义国家确立了福利制度并不断发展完善,材料强调的是欧洲农村经济的发展,并不是福利制度,故C项错误;布雷顿森林体系是货币金融体系,与农村机械化没有直接关系,且布雷顿森林体系瓦解于1973年,与材料时间不符,故D项错误。

3.【答案】A

【解析】本题考查赫鲁晓夫改革。材料反映出七年经济计划仍然优先发展重工业,未能摆脱斯大林模式的影响,故A项正确;苏联应对马歇尔计划的举措是成立经济互助委员会,而且马歇尔计划在1951年已经结束,故B项错误;1959年仍然实行高度集中的计划经济,不同于新经济政策利用资本主义、商品货币关系,故C项错误;材料只反映出苏联工业化战略,与管理体制的变化无关,故D项错误。

2017年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查多极化趋势的加强。依据材料,二十国集团最初的七国主要是发达国家,后来的二十国,加上了俄罗斯、中国、巴西、印度等新兴市场国家,这些国家在世界经济秩序中的作用越来越大,冲击了由西方大国主导的世界经济旧秩序,而这些国家的崛起又与两极格局结束,多极化趋势的加强紧密相关,故A项正确;经济全球化深入到贸易金融领域是在19世纪晚期,其表现是跨国公司的出现,第二次世界大战后得到迅速发展,故B项错误;19世纪中后期,伴随着工业革命西方国家的殖民扩张,越来越多的亚非拉国家就已被卷入世界体系,故C项错误;二十国集团只是一个国际经济合作论坛,无论是最初的七国、八国,还是后来的二十国,都不属于区域经济集团,且单从一个集团加入国家的增加是无法体现从封闭走向开放的,故D项错误。

2.【答案】D

【解析】本题考查时代对历史叙述有一定的影晌。回忆录虽是亲闻、亲见、亲历的第一手资料,也会因作者时间久,记忆不清或个人利害得失,出现有意无意的疏漏、讹误,不一定能够准确记述作者的事迹,故A项错误;同样作为历史资料,回忆录和相关研究著作各有优劣,可相互印证,不能直接断定可信度的高低,故B项错误;据材料“因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同”可知,不同版本对内容会有所取舍或修改,但并非版本越新越接近历史真相,故C项错误;据材料“不同年代版本的内容均有所不同”可知,受政治环境影响,时代对历史叙述有一定的影晌,故D项正确。

3.【答案】A

【解析】本题考查资本主义国家的新变化。根据“20世纪70年代初,美国联邦政府机构臃肿,财政支出庞大”并结合所学可知美国自二战后推行的以国家干预经济为特征的国家垄断资本主义的不利影响凸显,因此提出“使权力和资源开始从华盛顿流回到州和地方”,试图减少联邦对经济的干预,故A项正确;尼克松声称把权力下放到州和地方,主要是为了解决财政不足的问题,权力下放只是减少国家干预经济的一种手段,而非目的,故B项错误;材料中虽提到“是回到全体人民手中”,但这是为了解决政府的财政危机,况且此时联邦政府“财政支出庞大”,扩大福利政策的覆盖范围会加重联邦政府财政负担,故C项错误;战后资本主义国家在不同程度上干预经济,美国联邦政府只是减少了国家对经济的干预,并不是恢复自由放任传统,故D项错误。

2016年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查马歇尔计划。马歇尔计划“敦促欧洲方面首先拟定一项联合性质的计划”,可见美国对欧政策有利于欧洲一体化,促进煤钢联营的建立,故A项正确;马歇尔计划体现出来的美国对欧政策仍然是美国主导的,而且其目的是援助和控制西欧,没有体现欧美平等伙伴关系,故B项错误;题干材料主要提及马歇尔计划对欧洲的援助,从而有利于欧洲联合,与导致欧洲对峙无关,故C项错误;柏林危机导致德国分裂,其根源在于美苏的对抗,与马歇尔计划无关,故D项错误。

2.【答案】D

【解析】本题考查19世纪以来世界有代表性的音乐作品。争取国内黑人选民支持与材料美国政府机构支持演唱家“赴非洲等地巡演”不符,故A项错误;展示美国的经济实力与材料“赢得了大量歌迷,很多人通过他的演唱知道了美国”不符,故B项错误;不结盟运动的兴起于20世纪60年代,与材料时间不符,故C项错误;依据材料“在美国新闻署的资助和安排下,多次赴非洲等地巡演,赢得了大量歌迷,很多人通过他的演唱知道了美国”可知,美国政府机构支持演唱家海外巡演是为了让非洲等地的黑人们由此了解美国,支持美国,进而达到与苏联争夺非洲等中间地带的目的,故D项正确。

3.【答案】A

【解析】本题考查法国共和制的确立。根据“党派林立,内阁更迭频繁”可知法国1875年确立的共和政体下政局更迭频繁,1958年赋予总统“任命总理、解散议会等权力”,在一定程度上改变了政局不稳定的局面,故A项正确;法国1875年宪法就规定了总统是国家元首,故B项错误;议会的主要权力是立法权,材料只是提及规定总统拥有任命总理、解散议会等权力,没有体现剥夺了议会的主要权力,故C项错误;法国是多党制国家,这一变化与两党制无关,故D项错误。

2015年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查战后资本主义世界经济体系的形成。1981年世界银行已经转向全球性的发展援助,为成员国提供长期贷款和技术援助。随着新兴独立国家大量增加,需要从世界银行获得更多发展需要的资金和技术支持,故A项正确;世界银行属于世界金融机构,与贸易体系中关税税率的降低无关,故B项错误;20世纪80年代随着西欧联合的深入,经济实力显著上升,故C项错误;世界贸易组织成立于1995年,不符合时间限制,故D项错误。

2.【答案】C

【解析】本题考查美苏两极对峙格局的形成。各国的根本利益是维护本国利益,不会出现趋同,故A项错误;两极格局下以冷战为主,世界局势虽然紧张,但两极格局的确立与解体不是以军事冲突的加剧为主要趋势,故B项错误;两极格局的形成和美苏争霸态势的演变到苏联解体、两极格局瓦解等事件,体现的是美苏两国实力的较量,故C项正确;两极格局下美苏关系紧张对抗和缓和交替出现,敌对意识的淡化不是贯穿两极格局确立与解体的主线,故D项错误。

2014年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查欧元在欧盟内部的流通。欧元在欧盟内部的流通,有利于欧盟内部国与国之间统一市场的发展,故A项正确;“消除了贸易壁垒”表述过于绝对化,且欧元的流通与贸易壁垒没有关系,故B项错误;欧元的流通是国际金融领域的重大事件,它与对外贸易没有直接关系,像世贸组织、自由贸易区的成立可以推动对外贸易额的增加,故C项错误;资本主义世界是美、日、欧三足鼎立的格局,欧洲并不是居于世界经济的领导地位,更谈不上这一地位的巩固,故D项错误。

2.【答案】D

【解析】本题考查欧盟的一体化进程。冷战结束是指苏联解体,与题中波兰没有直接关系,故A项错误;华约解体是在1991年是通过签订议定书的方式宣告的,与题干波兰开放边境线无关,故B项错误;北约是军事政治集团,规定进行“集体防御”,与波兰开放边境线无关,故C项错误;波兰开放本国边境线,意味着淡化了国家的界限,与欧盟的一体化进程相符,且从图片中的欧盟旗帜亦可得出答案,故D项正确。

2013年题组

1.【答案】B

【解析】本题考查新经济政策。新经济政策是苏俄在1921年3月开始实行的向社会主义过渡的经济政策。一项重要内容是以征收粮食税代替余粮收集制,并且恢复商品货币关系进行调节生产的作用。据此判断,中国20世纪80年代的改革被认为是新版的新经济政策,其依据在于二者同样面临着处理计划与市场的关系问题。选择B项。

2.【答案】B

【解析】本题考查斯大林经济模式的形成。提炼材料关键信息,斯大林认为苏联应该在10年内完成工业化,并结合1931年苏联经济建设的相关史实予以判断:这一思想急于求成,超越了苏联的国情,但推动了1936年斯大林经济模式的形成。故B项符合题意。其他三项均表述错误。

2012年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查世界经济重心出现了转移趋势。关贸总协定后来被1995年成立的世贸组织代替,显然是前者不能适应世界经济和贸易发展的需要,故A项错误;材料主要体现贸易份额比重,体现不出国家贸易量增加的信息,故B项错误;图中所提示的世界贸易发展变化的趋势来看,应该是发展中国家和日本在世界份额中所占的比重逐渐上升,说明20纪世界经济重心出现了转移趋势,故C项正确;20世纪60年代就出现了多极化趋势,多极化趋势取代了冷战时期的世界格局应该是苏联解体后,故D项错误。

二、教师版(真题后附解析)

2021年题组

1.(2021·全国甲卷高考·35)1930—1931年,纽约市儿童餐厅提供的廉价午餐数量猛增,曾在1917~1918年因战争而畅销的香烟产量再次剧增,许多穿着整洁西装的商贩在街头兜售苹果,也成为城市一景。这反映出,当时美国

A.经济危机持续加深 B.社会矛盾趋于缓和

C.新政取得良好成效 D.福利制度已经确立

1.【答案】A

【解析】本题考查美国经济危机在持续加深。材料信息“1930~1931年”说明这是经济危机期间,“纽约市儿童餐厅提供的廉价午餐数量猛增”说明纽约市民众生活水平下降,“因战争而畅销的香烟产量再次剧增”说明吸烟者寻找昂贵雪茄的替代品,“许多穿着整洁西装的商贩在街头兜售苹果”说明失业扩展到白领阶层。由此可知,材料中的现象反映出,当时美国经济危机在持续加深,故A正确;材料没有社会矛盾趋于缓和的信息,故B错误;新政开始于1933年,故C错误;福利制度在罗斯福新政以后逐步确立,故D错误。

2.(2021·全国乙卷高考·35)20世纪四五十年代,美国纽约画派领衔人物杰克逊·波洛克以将油墨滴洒和倾泼在大块画布上的创作方法而著称,画作没有任何可识别的主题。美国中央情报局竭力推崇该画派,并资助其在海外展览,以显示自由、个性的表达。这表明

A.纽约画派的创作方式受到各国民众欢迎 B.纽约画派的创作具有浓厚意识形态色彩

C.美国政府旨在扩大纽约画派的影响力 D.美国政府借助艺术领域渗透冷战思维

2.【答案】D

【解析】本题考查美国中央情报局借绘画作品渗透其冷战思维。20世纪四五十年代正值美苏冷战开始时期,美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,目的是“显示自由、个性的表达”来抨击社会主义国家的所谓“集权”、“专制”,借此渗透其冷战思维,故选D项;题干仅提到美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,并没有说到其结果如何,排除A项;纽约画派的画作没有任何可识别的主题,所以没法说其具有浓厚的意识形态色彩,排除B项;美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,目的是“显示自由、个性的表达”,而不是扩大其影响力,排除C项。

2020年题组

1.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·35)1992年,墨西哥签订《北美自由贸易协定》以后,又制定了一系列负面清单,如规定外资占商业银行的投资比例不得高于普通股本的30%,外资不得经营内陆港口、海运及空港等。这些规定旨在( )

A.发展国家特色产业 B.改善对外贸易的机制和环境

C.保障国家经济安全 D.巩固区域经济集团化的成果

1.【答案】C

【解析】本题考查墨西哥避免外资控制本国经济。材料墨西哥限制外资在本国经济中所占的比重,旨在避免外资控制本国经济,有利于保障国家经济安全,故选C项;墨西哥的这些规定旨在保护本国经济,而非发展特色产业,排除A项;墨西哥对外资的限制,不利于改善对外贸易的机制和环境,排除B项;墨西哥的这些规定旨在保护本国经济,不利于区域经济集团内部的合作和巩固区域经济集团化的成果,排除D项。

2.(2020·新课标全国Ⅱ卷高考·35)1958年,美苏签订“文化、技术和教育领域的交流协议”。两国展开了一系列文化往来,赴美的苏联学者90%为科学家、工程师,而赴苏联的美国学者90%是人文社会科学领域的专家。这表明( )

A.美国旨在缓和与苏联的紧张关系 B.经济全球化的进程进一步加快

C.冷战格局下美苏交流与对抗并存 D.苏联旨在对美国输出先进科技

2.【答案】C

【解析】本题考查美苏两极对峙格局。由材料“1958年,美苏签订文化、技术和教育领域的交流协议。两国展开了一系列文化往来”可知两极格局下美苏两国依然保持文化往来,美苏两国既有全面的对抗也有文化的交流,故选C项;20世纪50年代美苏两极格局形成,美苏两国处于对峙抗衡的状态,排除A项;材料主要提及的是美苏两国的文化技术交流,无法体现经济全球化的进程进一步加快,且经济全球化的进程进一步加快应该是在两极格局瓦解后,排除B项;材料强调美苏两国的文化交流而非苏联交流的目的,排除D项。

3.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·35)1964年,主要由亚非拉国家组成的七十七国集团成立。在1975~2006年联合国决议中,围绕着裁军和国际安全议题,七十七国集团成员的意见基本一致。这种状况( )

A.确立了世界多极化的格局 B.维护了发展中国家的共同利益

C.遏制了战后全世界范围内的军备竞赛 D.改变了发达国家主导国际政治的局面

3.【答案】B

【解析】本题考查七十七国集团成立。据材料“主要由亚非拉国家组成的七十七国集团成立……围绕着裁军和国际安全议题……意见基本一致”并结合所学亚非拉主要为发展中国家,因而主要维护了发展中国家的共同利益,故选B项;当今世界多极化只是一种趋势,并没有确立多极化格局,排除A项;战后全世界范围内的军备竞赛受到遏制应该是在1991年美苏冷战结束后,与题干时间不符,排除 C项;七十七国集团成立有利于推动建立公正合理的国际政治经济新秩序,但没有改变发达国家主导国际政治的局面,排除D项。

2019年题组

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·35)第一次世界大战期间,一些青年艺术家在瑞士组成艺术群体“达达派”。他们用纸片、抹布、电车票、火柴盒等进行创作,甚至把瓷质的小便器命名为“喷泉”搬上展览会。这类作品( )

A.抒发了浪漫情怀 B.遵循了写实原则

C.突出了理性思维 D.表达了幻灭反叛

1.【答案】D

【解析】本题考查现代主义美术。据所学,第一次世界大战期间,战争的残酷性给人们带来了巨大的精神危机,从而出现侧重于表现个人主义和虚无主义的现代主义美术,材料中“达达派”就是现代主义美术的分支,它们通过反美学的作品表达了他们对一战的绝望,表达幻灭反叛的内心感受,故选 D项;抒发了浪漫情怀是浪漫主义,排除A项;遵循了写实原则是现实主义美术的特点,排除B项;突出了理性思维是新古典主义美术的特点,排除C项。

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·35)表1 苏联1970年计划完成情况 (单位:吨)

类别 1961年对1970年的预测或计划任务 1970年实际产量

钢 1.45亿 1.15亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2500万 1230万

蔬菜与瓜类 4700万 1300万

表1可以说明当时苏联( )

A.经济发展的问题积重难返 B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业 D.社会生活需求发生变化

2.【答案】A

【解析】本题考查斯大林模式下经济发展存在的问题。由材料得出1970年煤钢的生产目标基本实现,但肉、蔬菜瓜果关系民生的产量远未达到预期,可知斯大林模式下轻工业、重工业比例失衡,凸显了经济发展存在的问题,故选A项;材料强调的是经济发展指标而非经济政策,排除B项;赫鲁晓夫改革时期将重点放在农业,而勃列日涅夫改革将重点放在工业上,排除C项;1970年正值勃列日涅夫改革时期,苏联人民群众对美好生活的需求没有改变,排除D项。

3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·35)20世纪70年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1倍。1981年,密特朗就任总统后,推行包括国有化在内的一系列措施,其结果( )

A.加剧了经济恶化 B.实现了物价下降 C.推动了通货紧缩 D.放弃了经济自由

3.【答案】A

【解析】本题考查资本主义国家的新变化。“20世纪70年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1倍”是属于70年代资本主义经济的“滞胀”现象,这种现象是二战后国家干预经济的结果之一,“推行包括国有化在内的一系列措施”是国家干预方式的继续,不会取得成果,故选A项;70年代资本主义经济的“滞胀”现象之一是通货膨胀,采取国有化属于传统的方法,无法解决这个问题,物价不会下降,排除B项;70年代资本主义经济的“滞胀”现象对一般的方法都没有明显的作用,通货膨胀会继续,排除C项;“推行包括国有化在内的一系列措施”也有推行自由主义的内涵,同样不能摆脱这一现象,更不会放弃自由经济,排除D项。

2018年题组

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·35)图8反映了1945~1975年间联合国成员国的变化情况,这表明( )

A.第三世界发展壮大 B.欧共体的成员增加

C.世界贸易范围明显扩大 D.经济区域化的趋势加强

1.【答案】A

【解析】本题考查第三世界发展壮大。根据图中联合国成员数量的洲际分布变化可知从1945到1975年,亚洲和非洲成员国明显增多,而亚非国家多为第三世界国家,说明第三世界发展壮大,故A项正确;从图中可以看出1945到1975年欧洲成员国增加,但不能反映欧共体成员增加,并且这也不材料反映的主旨,故B项错误;材料反映的是联合国成员变化情况,与世界贸易无关,故C项错误;材料反映的是联合国成员变化情况,并未体现经济区域化,故D项错误。

2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·35)20世纪60~70年代,法国、联邦德国和意大利北部原本落后的农村迅速实现了机械化,数百万农民成了相对富裕的农场主。这一变化的原因是( )

A.马歇尔计划开始发挥作用 B.欧洲经济一体化的推动

C.西欧社会福利制度的确立 D.布雷顿森林体系的瓦解

2.【答案】B

【解析】本题考查欧洲经济一体化推动欧洲农村经济的发展。马歇尔计划1947年启动,1951年结束,与材料时间不符,故A项错误;由材料“20世纪60~70年代,法国、联邦德国和意大利北部”可知1967年欧共体成立后,欧洲经济一体化推动欧洲农村经济的发展,故B项正确;二战后,西欧主要资本主义国家确立了福利制度并不断发展完善,材料强调的是欧洲农村经济的发展,并不是福利制度,故C项错误;布雷顿森林体系是货币金融体系,与农村机械化没有直接关系,且布雷顿森林体系瓦解于1973年,与材料时间不符,故D项错误。

3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·35)1959年,苏共二十一大讨论通过了七年经济计划,规定7年内工业生产总值提高80%,其中发电量、钢铁产量都要求成倍增长。这反映出七年经济计划( )

A.未能摆脱斯大林模式 B.是应对马歇尔计划的举措

C.是新经济政策的延续 D.加强了国家对经济的控制

3.【答案】A

【解析】本题考查赫鲁晓夫改革。材料反映出七年经济计划仍然优先发展重工业,未能摆脱斯大林模式的影响,故A项正确;苏联应对马歇尔计划的举措是成立经济互助委员会,而且马歇尔计划在1951年已经结束,故B项错误;1959年仍然实行高度集中的计划经济,不同于新经济政策利用资本主义、商品货币关系,故C项错误;材料只反映出苏联工业化战略,与管理体制的变化无关,故D项错误。

2017年题组

1.(2017·新课标全国Ⅰ卷高考·35)1976年,美、英、法等西方国家组成七国集团,协调经济政策以解决世界经济难题,俄罗斯加入后成为八国集团。1999年,八国集团国家和中国、巴西、印度等组成二十国集团,寻求合作以促进国际金融稳定和经济持续增长。从这一历程可看出( )

A.世界格局的变化冲击旧的世界经济秩序 B.经济全球化深入到贸易金融领域

C.越来越多的亚非拉国家进入世界体系 D.区域经济集团从封闭走向开放

1.【答案】A

【解析】本题考查多极化趋势的加强。依据材料,二十国集团最初的七国主要是发达国家,后来的二十国,加上了俄罗斯、中国、巴西、印度等新兴市场国家,这些国家在世界经济秩序中的作用越来越大,冲击了由西方大国主导的世界经济旧秩序,而这些国家的崛起又与两极格局结束,多极化趋势的加强紧密相关,故A项正确;经济全球化深入到贸易金融领域是在19世纪晚期,其表现是跨国公司的出现,第二次世界大战后得到迅速发展,故B项错误;19世纪中后期,伴随着工业革命西方国家的殖民扩张,越来越多的亚非拉国家就已被卷入世界体系,故C项错误;二十国集团只是一个国际经济合作论坛,无论是最初的七国、八国,还是后来的二十国,都不属于区域经济集团,且单从一个集团加入国家的增加是无法体现从封闭走向开放的,故D项错误。

2.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·35)20世纪70年代至今,《赫鲁晓夫回忆录》多次出版,并被翻译成多种语言。因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同。由此可知,此回忆录作为一种史料( )

A.能够准确记述作者的事迹 B.比相关研究著作的可信度更高

C.版本越新越接近历史真相 D.反映出时代对历史叙述的影响

2.【答案】D

【解析】本题考查时代对历史叙述有一定的影晌。回忆录虽是亲闻、亲见、亲历的第一手资料,也会因作者时间久,记忆不清或个人利害得失,出现有意无意的疏漏、讹误,不一定能够准确记述作者的事迹,故A项错误;同样作为历史资料,回忆录和相关研究著作各有优劣,可相互印证,不能直接断定可信度的高低,故B项错误;据材料“因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同”可知,不同版本对内容会有所取舍或修改,但并非版本越新越接近历史真相,故C项错误;据材料“不同年代版本的内容均有所不同”可知,受政治环境影响,时代对历史叙述有一定的影晌,故D项正确。

3.(2017·新课标全国Ⅲ卷高考·35)20世纪70年代初,美国联邦政府机构臃肿,财政支出庞大。总统尼克松在咨文中呼吁,应当“使权力和资源开始从华盛顿流回到州和地方,更重要的是回到全体人民手中。我们要使各州和地方担负更多的责任,我们将同他们分享收入”。由此可知,美国联邦政府试图( )

A.消除国家干预经济的弊端 B.将权力下放到州政府

C.扩大福利政策的覆盖范围 D.恢复自由放任的传统

3.【答案】A

【解析】本题考查资本主义国家的新变化。根据“20世纪70年代初,美国联邦政府机构臃肿,财政支出庞大”并结合所学可知美国自二战后推行的以国家干预经济为特征的国家垄断资本主义的不利影响凸显,因此提出“使权力和资源开始从华盛顿流回到州和地方”,试图减少联邦对经济的干预,故A项正确;尼克松声称把权力下放到州和地方,主要是为了解决财政不足的问题,权力下放只是减少国家干预经济的一种手段,而非目的,故B项错误;材料中虽提到“是回到全体人民手中”,但这是为了解决政府的财政危机,况且此时联邦政府“财政支出庞大”,扩大福利政策的覆盖范围会加重联邦政府财政负担,故C项错误;战后资本主义国家在不同程度上干预经济,美国联邦政府只是减少了国家对经济的干预,并不是恢复自由放任传统,故D项错误。

2016年题组

1.(2016·新课标全国Ⅰ卷文综·35)1947年,美国国务卿马歇尔提出援助欧洲复兴计划,并敦促欧洲方面首先拟定一项联合性质的计划,要求该计划即使不能得到所有欧洲国家的同意,也应征得一部分国家的同意。马歇尔计划体现出来的美国对欧政策( )

A.有利于煤钢联营的建立 B.促成了欧美平等伙伴关系

C.导致欧洲出现对峙 D.成为德国分裂的根源

1.【答案】A

【解析】本题考查马歇尔计划。马歇尔计划“敦促欧洲方面首先拟定一项联合性质的计划”,可见美国对欧政策有利于欧洲一体化,促进煤钢联营的建立,故A项正确;马歇尔计划体现出来的美国对欧政策仍然是美国主导的,而且其目的是援助和控制西欧,没有体现欧美平等伙伴关系,故B项错误;题干材料主要提及马歇尔计划对欧洲的援助,从而有利于欧洲联合,与导致欧洲对峙无关,故C项错误;柏林危机导致德国分裂,其根源在于美苏的对抗,与马歇尔计划无关,故D项错误。

2.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·35)20世纪50年代中期,美国一位著名黑人爵士乐演唱家,在美国新闻署的资助和安排下,多次赴非洲等地巡演,赢得了大量歌迷,很多人通过他的演唱知道了美国。美国政府机构支持该演唱家海外巡演的主要目的是( )

A.争取国内黑人选民支持 B.展示美国的经济实力

C.抵制不结盟运动的发展 D.与苏联争夺中间地带

2.【答案】D

【解析】本题考查19世纪以来世界有代表性的音乐作品。争取国内黑人选民支持与材料美国政府机构支持演唱家“赴非洲等地巡演”不符,故A项错误;展示美国的经济实力与材料“赢得了大量歌迷,很多人通过他的演唱知道了美国”不符,故B项错误;不结盟运动的兴起于20世纪60年代,与材料时间不符,故C项错误;依据材料“在美国新闻署的资助和安排下,多次赴非洲等地巡演,赢得了大量歌迷,很多人通过他的演唱知道了美国”可知,美国政府机构支持演唱家海外巡演是为了让非洲等地的黑人们由此了解美国,支持美国,进而达到与苏联争夺非洲等中间地带的目的,故D项正确。

3.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·35)1875年以后,法国确立了共和政体,议会处于政治运行的中心,党派林立,内阁更迭频繁。1958年,戴高乐就任总统,修改宪法,规定总统拥有任命总理、解散议会等权力。这一政治体制的变化( )

A.有利于政局稳定 B.确立了总统国家元首的地位

C.剥夺了议会的主要权力 D.有助于两党制的形成

3.【答案】A

【解析】本题考查法国共和制的确立。根据“党派林立,内阁更迭频繁”可知法国1875年确立的共和政体下政局更迭频繁,1958年赋予总统“任命总理、解散议会等权力”,在一定程度上改变了政局不稳定的局面,故A项正确;法国1875年宪法就规定了总统是国家元首,故B项错误;议会的主要权力是立法权,材料只是提及规定总统拥有任命总理、解散议会等权力,没有体现剥夺了议会的主要权力,故C项错误;法国是多党制国家,这一变化与两党制无关,故D项错误。

2015年题组

1.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·35)世界银行在1968年的贷款项目为62个,贷款总额为9.5亿美元;1981年贷款项目为266个,贷款总额为124亿美元。出现这一变化是因为( )

A.新兴独立国家大量增加 B.各国关税税率明显降低

C.美国西欧经济实力下降 D.世界贸易组织大力推动

1.【答案】A

【解析】本题考查战后资本主义世界经济体系的形成。1981年世界银行已经转向全球性的发展援助,为成员国提供长期贷款和技术援助。随着新兴独立国家大量增加,需要从世界银行获得更多发展需要的资金和技术支持,故A项正确;世界银行属于世界金融机构,与贸易体系中关税税率的降低无关,故B项错误;20世纪80年代随着西欧联合的深入,经济实力显著上升,故C项错误;世界贸易组织成立于1995年,不符合时间限制,故D项错误。

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·35)如果以“两极格局的确立与解体”为题撰写专著,贯穿全书的主线应该是,美苏两国( )

A.根本利益的趋同 B.军事冲突的加剧

C.国家实力的消长 D.敌对意识的淡化

2.【答案】C

【解析】本题考查美苏两极对峙格局的形成。各国的根本利益是维护本国利益,不会出现趋同,故A项错误;两极格局下以冷战为主,世界局势虽然紧张,但两极格局的确立与解体不是以军事冲突的加剧为主要趋势,故B项错误;两极格局的形成和美苏争霸态势的演变到苏联解体、两极格局瓦解等事件,体现的是美苏两国实力的较量,故C项正确;两极格局下美苏关系紧张对抗和缓和交替出现,敌对意识的淡化不是贯穿两极格局确立与解体的主线,故D项错误。

2014年题组

1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·35)有学者指出,欧元作为具有震撼力的新事物,它的问世成为21世纪初欧洲甚至是国际金融领域的重大事件。欧元的巨大作用表现在( )

A.推动欧盟内部统一市场的发展 B.消除了欧盟各成员国之间的贸易壁垒

C.促进了欧盟对外贸易额的增加 D.巩固了欧洲在世界经济中的领导地位

1.【答案】A

【解析】本题考查欧元在欧盟内部的流通。欧元在欧盟内部的流通,有利于欧盟内部国与国之间统一市场的发展,故A项正确;“消除了贸易壁垒”表述过于绝对化,且欧元的流通与贸易壁垒没有关系,故B项错误;欧元的流通是国际金融领域的重大事件,它与对外贸易没有直接关系,像世贸组织、自由贸易区的成立可以推动对外贸易额的增加,故C项错误;资本主义世界是美、日、欧三足鼎立的格局,欧洲并不是居于世界经济的领导地位,更谈不上这一地位的巩固,故D项错误。2.(2014·全国新课标卷Ⅱ文综·35)图6为波兰开放边境线时的情景,它反映的是( )

A.冷战结束 B.华约解体 C.北约东扩 D.欧盟扩大

2.【答案】D

【解析】本题考查欧盟的一体化进程。冷战结束是指苏联解体,与题中波兰没有直接关系,故A项错误;华约解体是在1991年是通过签订议定书的方式宣告的,与题干波兰开放边境线无关,故B项错误;北约是军事政治集团,规定进行“集体防御”,与波兰开放边境线无关,故C项错误;波兰开放本国边境线,意味着淡化了国家的界限,与欧盟的一体化进程相符,且从图片中的欧盟旗帜亦可得出答案,故D项正确。

2013年题组

1.(2013·全国新课标卷Ⅰ文综·35)有俄罗斯学者认为,中国20世纪80年代的改革属于新版的苏俄新经济政策。这一认识的依据是两者都( )

A.处于相似的国内外经济环境 B.面临着处理计划与市场的关系问题

C.巩固了农村的集体所有制经济 D.促进了社会主义工业化

1.【答案】B

【解析】本题考查新经济政策。新经济政策是苏俄在1921年3月开始实行的向社会主义过渡的经济政策。一项重要内容是以征收粮食税代替余粮收集制,并且恢复商品货币关系进行调节生产的作用。据此判断,中国20世纪80年代的改革被认为是新版的新经济政策,其依据在于二者同样面临着处理计划与市场的关系问题。选择B项。

2.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·35)1931年,斯大林说:“我们比先进国家落后了50—100年,我们应当在10年内跑完这段距离。”这一思想( )

A.完全符合当时的苏联国情 B.推动了苏联经济模式的形成

C.与战时共产主义政策一致 D.延续了新经济政策的精神

2.【答案】B

【解析】本题考查斯大林经济模式的形成。提炼材料关键信息,斯大林认为苏联应该在10年内完成工业化,并结合1931年苏联经济建设的相关史实予以判断:这一思想急于求成,超越了苏联的国情,但推动了1936年斯大林经济模式的形成。故B项符合题意。其他三项均表述错误。

2012年题组

1.(2012·全国新课标卷文综·35)下图为世界贸易中国家和地区所占份额示意图。它反映出在( )

A.关贸总协定维持了世界贸易秩序的基本稳定 B.率先进行新技术革命的国家贸易量增加

C.20纪世界经济重心的转移趋势 D.多极化趋势取代了冷战时期的世界格局

1.【答案】C

【解析】本题考查世界经济重心出现了转移趋势。关贸总协定后来被1995年成立的世贸组织代替,显然是前者不能适应世界经济和贸易发展的需要,故A项错误;材料主要体现贸易份额比重,体现不出国家贸易量增加的信息,故B项错误;图中所提示的世界贸易发展变化的趋势来看,应该是发展中国家和日本在世界份额中所占的比重逐渐上升,说明20纪世界经济重心出现了转移趋势,故C项正确;20世纪60年代就出现了多极化趋势,多极化趋势取代了冷战时期的世界格局应该是苏联解体后,故D项错误。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

-2021十年高考全国卷历史选择题汇编(第35题)

年份 试卷类型 考 点(知识点)主要考查二战结束至今的历史

2021 全国甲卷 美国经济危机在持续加深

全国乙卷 美国中央情报局借绘画作品渗透其冷战思维

2020 全国Ⅰ卷 墨西哥避免外资控制本国经济

全国Ⅱ卷 美苏两极对峙格局

全国Ⅲ卷 七十七国集团成立

2019 全国Ⅰ卷 现代主义美术

全国Ⅱ卷 斯大林模式下经济发展存在的问题

全国Ⅲ卷 资本主义国家的新变化

2018 全国Ⅰ卷 第三世界发展壮大

全国Ⅱ卷 欧洲经济一体化推动欧洲农村经济的发展

全国Ⅲ卷 192赫鲁晓夫改革

2017 全国Ⅰ卷 多极化趋势的加强

全国Ⅱ卷 时代对历史叙述有一定的影晌

全国Ⅲ卷 资本主义国家的新变化

2016 全国Ⅰ卷 马歇尔计划

全国Ⅱ卷 19世纪以来世界有代表性的音乐作品

全国Ⅲ卷 法国共和制的确立

2015 全国Ⅰ卷 战后资本主义世界经济体系的形成

全国Ⅱ卷 美苏两极对峙格局的形成

2014 全国Ⅰ卷 欧元在欧盟内部的流通

全国Ⅱ卷 欧盟的一体化进程

2013 全国Ⅰ卷 新经济政策

全国Ⅱ卷 斯大林经济模式的形成

2012 全国卷 世界经济重心出现了转移趋势

一、学生版(真题+解析)

2021年题组

1.(2021·全国甲卷高考·35)1930—1931年,纽约市儿童餐厅提供的廉价午餐数量猛增,曾在1917~1918年因战争而畅销的香烟产量再次剧增,许多穿着整洁西装的商贩在街头兜售苹果,也成为城市一景。这反映出,当时美国

A.经济危机持续加深 B.社会矛盾趋于缓和

C.新政取得良好成效 D.福利制度已经确立

2.(2021·全国乙卷高考·35)20世纪四五十年代,美国纽约画派领衔人物杰克逊·波洛克以将油墨滴洒和倾泼在大块画布上的创作方法而著称,画作没有任何可识别的主题。美国中央情报局竭力推崇该画派,并资助其在海外展览,以显示自由、个性的表达。这表明

A.纽约画派的创作方式受到各国民众欢迎 B.纽约画派的创作具有浓厚意识形态色彩

C.美国政府旨在扩大纽约画派的影响力 D.美国政府借助艺术领域渗透冷战思维

2020年题组

1.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·35)1992年,墨西哥签订《北美自由贸易协定》以后,又制定了一系列负面清单,如规定外资占商业银行的投资比例不得高于普通股本的30%,外资不得经营内陆港口、海运及空港等。这些规定旨在( )

A.发展国家特色产业 B.改善对外贸易的机制和环境

C.保障国家经济安全 D.巩固区域经济集团化的成果

2.(2020·新课标全国Ⅱ卷高考·35)1958年,美苏签订“文化、技术和教育领域的交流协议”。两国展开了一系列文化往来,赴美的苏联学者90%为科学家、工程师,而赴苏联的美国学者90%是人文社会科学领域的专家。这表明( )

A.美国旨在缓和与苏联的紧张关系 B.经济全球化的进程进一步加快

C.冷战格局下美苏交流与对抗并存 D.苏联旨在对美国输出先进科技

3.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·35)1964年,主要由亚非拉国家组成的七十七国集团成立。在1975~2006年联合国决议中,围绕着裁军和国际安全议题,七十七国集团成员的意见基本一致。这种状况( )

A.确立了世界多极化的格局 B.维护了发展中国家的共同利益

C.遏制了战后全世界范围内的军备竞赛 D.改变了发达国家主导国际政治的局面

2019年题组

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·35)第一次世界大战期间,一些青年艺术家在瑞士组成艺术群体“达达派”。他们用纸片、抹布、电车票、火柴盒等进行创作,甚至把瓷质的小便器命名为“喷泉”搬上展览会。这类作品( )

A.抒发了浪漫情怀 B.遵循了写实原则

C.突出了理性思维 D.表达了幻灭反叛

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·35)表1 苏联1970年计划完成情况 (单位:吨)

类别 1961年对1970年的预测或计划任务 1970年实际产量

钢 1.45亿 1.15亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2500万 1230万

蔬菜与瓜类 4700万 1300万

表1可以说明当时苏联( )

A.经济发展的问题积重难返 B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业 D.社会生活需求发生变化

3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·35)20世纪70年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1倍。1981年,密特朗就任总统后,推行包括国有化在内的一系列措施,其结果( )

A.加剧了经济恶化 B.实现了物价下降 C.推动了通货紧缩 D.放弃了经济自由

2018年题组

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·35)图8反映了1945~1975年间联合国成员国的变化情况,这表明( )

A.第三世界发展壮大 B.欧共体的成员增加

C.世界贸易范围明显扩大 D.经济区域化的趋势加强

2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·35)20世纪60~70年代,法国、联邦德国和意大利北部原本落后的农村迅速实现了机械化,数百万农民成了相对富裕的农场主。这一变化的原因是( )

A.马歇尔计划开始发挥作用 B.欧洲经济一体化的推动

C.西欧社会福利制度的确立 D.布雷顿森林体系的瓦解

3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·35)1959年,苏共二十一大讨论通过了七年经济计划,规定7年内工业生产总值提高80%,其中发电量、钢铁产量都要求成倍增长。这反映出七年经济计划( )

A.未能摆脱斯大林模式 B.是应对马歇尔计划的举措

C.是新经济政策的延续 D.加强了国家对经济的控制

2017年题组

1.(2017·新课标全国Ⅰ卷高考·35)1976年,美、英、法等西方国家组成七国集团,协调经济政策以解决世界经济难题,俄罗斯加入后成为八国集团。1999年,八国集团国家和中国、巴西、印度等组成二十国集团,寻求合作以促进国际金融稳定和经济持续增长。从这一历程可看出( )

A.世界格局的变化冲击旧的世界经济秩序 B.经济全球化深入到贸易金融领域

C.越来越多的亚非拉国家进入世界体系 D.区域经济集团从封闭走向开放

2.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·35)20世纪70年代至今,《赫鲁晓夫回忆录》多次出版,并被翻译成多种语言。因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同。由此可知,此回忆录作为一种史料( )

A.能够准确记述作者的事迹 B.比相关研究著作的可信度更高

C.版本越新越接近历史真相 D.反映出时代对历史叙述的影响

3.(2017·新课标全国Ⅲ卷高考·35)20世纪70年代初,美国联邦政府机构臃肿,财政支出庞大。总统尼克松在咨文中呼吁,应当“使权力和资源开始从华盛顿流回到州和地方,更重要的是回到全体人民手中。我们要使各州和地方担负更多的责任,我们将同他们分享收入”。由此可知,美国联邦政府试图( )

A.消除国家干预经济的弊端 B.将权力下放到州政府

C.扩大福利政策的覆盖范围 D.恢复自由放任的传统

2016年题组

1.(2016·新课标全国Ⅰ卷文综·35)1947年,美国国务卿马歇尔提出援助欧洲复兴计划,并敦促欧洲方面首先拟定一项联合性质的计划,要求该计划即使不能得到所有欧洲国家的同意,也应征得一部分国家的同意。马歇尔计划体现出来的美国对欧政策( )

A.有利于煤钢联营的建立 B.促成了欧美平等伙伴关系

C.导致欧洲出现对峙 D.成为德国分裂的根源

2.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·35)20世纪50年代中期,美国一位著名黑人爵士乐演唱家,在美国新闻署的资助和安排下,多次赴非洲等地巡演,赢得了大量歌迷,很多人通过他的演唱知道了美国。美国政府机构支持该演唱家海外巡演的主要目的是( )

A.争取国内黑人选民支持 B.展示美国的经济实力

C.抵制不结盟运动的发展 D.与苏联争夺中间地带

3.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·35)1875年以后,法国确立了共和政体,议会处于政治运行的中心,党派林立,内阁更迭频繁。1958年,戴高乐就任总统,修改宪法,规定总统拥有任命总理、解散议会等权力。这一政治体制的变化( )

A.有利于政局稳定 B.确立了总统国家元首的地位

C.剥夺了议会的主要权力 D.有助于两党制的形成

2015年题组

1.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·35)世界银行在1968年的贷款项目为62个,贷款总额为9.5亿美元;1981年贷款项目为266个,贷款总额为124亿美元。出现这一变化是因为( )

A.新兴独立国家大量增加 B.各国关税税率明显降低

C.美国西欧经济实力下降 D.世界贸易组织大力推动

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·35)如果以“两极格局的确立与解体”为题撰写专著,贯穿全书的主线应该是,美苏两国( )

A.根本利益的趋同 B.军事冲突的加剧

C.国家实力的消长 D.敌对意识的淡化

2014年题组

1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·35)有学者指出,欧元作为具有震撼力的新事物,它的问世成为21世纪初欧洲甚至是国际金融领域的重大事件。欧元的巨大作用表现在( )

A.推动欧盟内部统一市场的发展 B.消除了欧盟各成员国之间的贸易壁垒

C.促进了欧盟对外贸易额的增加 D.巩固了欧洲在世界经济中的领导地位

2.(2014·全国新课标卷Ⅱ文综·35)图6为波兰开放边境线时的情景,它反映的是( )

A.冷战结束 B.华约解体 C.北约东扩 D.欧盟扩大

2013年题组

1.(2013·全国新课标卷Ⅰ文综·35)有俄罗斯学者认为,中国20世纪80年代的改革属于新版的苏俄新经济政策。这一认识的依据是两者都( )

A.处于相似的国内外经济环境 B.面临着处理计划与市场的关系问题

C.巩固了农村的集体所有制经济 D.促进了社会主义工业化

2.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·35)1931年,斯大林说:“我们比先进国家落后了50—100年,我们应当在10年内跑完这段距离。”这一思想( )

A.完全符合当时的苏联国情 B.推动了苏联经济模式的形成

C.与战时共产主义政策一致 D.延续了新经济政策的精神

2012年题组

1.(2012·全国新课标卷文综·35)下图为世界贸易中国家和地区所占份额示意图。它反映出在( )

A.关贸总协定维持了世界贸易秩序的基本稳定 B.率先进行新技术革命的国家贸易量增加

C.20纪世界经济重心的转移趋势 D.多极化趋势取代了冷战时期的世界格局

2012--2021十年高考全国卷历史选择题汇编(第35题)答案解析

2021年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查美国经济危机在持续加深。材料信息“1930~1931年”说明这是经济危机期间,“纽约市儿童餐厅提供的廉价午餐数量猛增”说明纽约市民众生活水平下降,“因战争而畅销的香烟产量再次剧增”说明吸烟者寻找昂贵雪茄的替代品,“许多穿着整洁西装的商贩在街头兜售苹果”说明失业扩展到白领阶层。由此可知,材料中的现象反映出,当时美国经济危机在持续加深,故A正确;材料没有社会矛盾趋于缓和的信息,故B错误;新政开始于1933年,故C错误;福利制度在罗斯福新政以后逐步确立,故D错误。

2.【答案】D

【解析】本题考查美国中央情报局借绘画作品渗透其冷战思维。20世纪四五十年代正值美苏冷战开始时期,美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,目的是“显示自由、个性的表达”来抨击社会主义国家的所谓“集权”、“专制”,借此渗透其冷战思维,故选D项;题干仅提到美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,并没有说到其结果如何,排除A项;纽约画派的画作没有任何可识别的主题,所以没法说其具有浓厚的意识形态色彩,排除B项;美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,目的是“显示自由、个性的表达”,而不是扩大其影响力,排除C项。

2020年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查墨西哥避免外资控制本国经济。材料墨西哥限制外资在本国经济中所占的比重,旨在避免外资控制本国经济,有利于保障国家经济安全,故选C项;墨西哥的这些规定旨在保护本国经济,而非发展特色产业,排除A项;墨西哥对外资的限制,不利于改善对外贸易的机制和环境,排除B项;墨西哥的这些规定旨在保护本国经济,不利于区域经济集团内部的合作和巩固区域经济集团化的成果,排除D项。

2.【答案】C

【解析】本题考查美苏两极对峙格局。由材料“1958年,美苏签订文化、技术和教育领域的交流协议。两国展开了一系列文化往来”可知两极格局下美苏两国依然保持文化往来,美苏两国既有全面的对抗也有文化的交流,故选C项;20世纪50年代美苏两极格局形成,美苏两国处于对峙抗衡的状态,排除A项;材料主要提及的是美苏两国的文化技术交流,无法体现经济全球化的进程进一步加快,且经济全球化的进程进一步加快应该是在两极格局瓦解后,排除B项;材料强调美苏两国的文化交流而非苏联交流的目的,排除D项。

3.【答案】B

【解析】本题考查七十七国集团成立。据材料“主要由亚非拉国家组成的七十七国集团成立……围绕着裁军和国际安全议题……意见基本一致”并结合所学亚非拉主要为发展中国家,因而主要维护了发展中国家的共同利益,故选B项;当今世界多极化只是一种趋势,并没有确立多极化格局,排除A项;战后全世界范围内的军备竞赛受到遏制应该是在1991年美苏冷战结束后,与题干时间不符,排除 C项;七十七国集团成立有利于推动建立公正合理的国际政治经济新秩序,但没有改变发达国家主导国际政治的局面,排除D项。

2019年题组

1.【答案】D

【解析】本题考查现代主义美术。据所学,第一次世界大战期间,战争的残酷性给人们带来了巨大的精神危机,从而出现侧重于表现个人主义和虚无主义的现代主义美术,材料中“达达派”就是现代主义美术的分支,它们通过反美学的作品表达了他们对一战的绝望,表达幻灭反叛的内心感受,故选 D项;抒发了浪漫情怀是浪漫主义,排除A项;遵循了写实原则是现实主义美术的特点,排除B项;突出了理性思维是新古典主义美术的特点,排除C项。

2.【答案】A

【解析】本题考查斯大林模式下经济发展存在的问题。由材料得出1970年煤钢的生产目标基本实现,但肉、蔬菜瓜果关系民生的产量远未达到预期,可知斯大林模式下轻工业、重工业比例失衡,凸显了经济发展存在的问题,故选A项;材料强调的是经济发展指标而非经济政策,排除B项;赫鲁晓夫改革时期将重点放在农业,而勃列日涅夫改革将重点放在工业上,排除C项;1970年正值勃列日涅夫改革时期,苏联人民群众对美好生活的需求没有改变,排除D项。

3.【答案】A

【解析】本题考查资本主义国家的新变化。“20世纪70年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1倍”是属于70年代资本主义经济的“滞胀”现象,这种现象是二战后国家干预经济的结果之一,“推行包括国有化在内的一系列措施”是国家干预方式的继续,不会取得成果,故选A项;70年代资本主义经济的“滞胀”现象之一是通货膨胀,采取国有化属于传统的方法,无法解决这个问题,物价不会下降,排除B项;70年代资本主义经济的“滞胀”现象对一般的方法都没有明显的作用,通货膨胀会继续,排除C项;“推行包括国有化在内的一系列措施”也有推行自由主义的内涵,同样不能摆脱这一现象,更不会放弃自由经济,排除D项。

2018年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查第三世界发展壮大。根据图中联合国成员数量的洲际分布变化可知从1945到1975年,亚洲和非洲成员国明显增多,而亚非国家多为第三世界国家,说明第三世界发展壮大,故A项正确;从图中可以看出1945到1975年欧洲成员国增加,但不能反映欧共体成员增加,并且这也不材料反映的主旨,故B项错误;材料反映的是联合国成员变化情况,与世界贸易无关,故C项错误;材料反映的是联合国成员变化情况,并未体现经济区域化,故D项错误。

2.【答案】B

【解析】本题考查欧洲经济一体化推动欧洲农村经济的发展。马歇尔计划1947年启动,1951年结束,与材料时间不符,故A项错误;由材料“20世纪60~70年代,法国、联邦德国和意大利北部”可知1967年欧共体成立后,欧洲经济一体化推动欧洲农村经济的发展,故B项正确;二战后,西欧主要资本主义国家确立了福利制度并不断发展完善,材料强调的是欧洲农村经济的发展,并不是福利制度,故C项错误;布雷顿森林体系是货币金融体系,与农村机械化没有直接关系,且布雷顿森林体系瓦解于1973年,与材料时间不符,故D项错误。

3.【答案】A

【解析】本题考查赫鲁晓夫改革。材料反映出七年经济计划仍然优先发展重工业,未能摆脱斯大林模式的影响,故A项正确;苏联应对马歇尔计划的举措是成立经济互助委员会,而且马歇尔计划在1951年已经结束,故B项错误;1959年仍然实行高度集中的计划经济,不同于新经济政策利用资本主义、商品货币关系,故C项错误;材料只反映出苏联工业化战略,与管理体制的变化无关,故D项错误。

2017年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查多极化趋势的加强。依据材料,二十国集团最初的七国主要是发达国家,后来的二十国,加上了俄罗斯、中国、巴西、印度等新兴市场国家,这些国家在世界经济秩序中的作用越来越大,冲击了由西方大国主导的世界经济旧秩序,而这些国家的崛起又与两极格局结束,多极化趋势的加强紧密相关,故A项正确;经济全球化深入到贸易金融领域是在19世纪晚期,其表现是跨国公司的出现,第二次世界大战后得到迅速发展,故B项错误;19世纪中后期,伴随着工业革命西方国家的殖民扩张,越来越多的亚非拉国家就已被卷入世界体系,故C项错误;二十国集团只是一个国际经济合作论坛,无论是最初的七国、八国,还是后来的二十国,都不属于区域经济集团,且单从一个集团加入国家的增加是无法体现从封闭走向开放的,故D项错误。

2.【答案】D

【解析】本题考查时代对历史叙述有一定的影晌。回忆录虽是亲闻、亲见、亲历的第一手资料,也会因作者时间久,记忆不清或个人利害得失,出现有意无意的疏漏、讹误,不一定能够准确记述作者的事迹,故A项错误;同样作为历史资料,回忆录和相关研究著作各有优劣,可相互印证,不能直接断定可信度的高低,故B项错误;据材料“因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同”可知,不同版本对内容会有所取舍或修改,但并非版本越新越接近历史真相,故C项错误;据材料“不同年代版本的内容均有所不同”可知,受政治环境影响,时代对历史叙述有一定的影晌,故D项正确。

3.【答案】A

【解析】本题考查资本主义国家的新变化。根据“20世纪70年代初,美国联邦政府机构臃肿,财政支出庞大”并结合所学可知美国自二战后推行的以国家干预经济为特征的国家垄断资本主义的不利影响凸显,因此提出“使权力和资源开始从华盛顿流回到州和地方”,试图减少联邦对经济的干预,故A项正确;尼克松声称把权力下放到州和地方,主要是为了解决财政不足的问题,权力下放只是减少国家干预经济的一种手段,而非目的,故B项错误;材料中虽提到“是回到全体人民手中”,但这是为了解决政府的财政危机,况且此时联邦政府“财政支出庞大”,扩大福利政策的覆盖范围会加重联邦政府财政负担,故C项错误;战后资本主义国家在不同程度上干预经济,美国联邦政府只是减少了国家对经济的干预,并不是恢复自由放任传统,故D项错误。

2016年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查马歇尔计划。马歇尔计划“敦促欧洲方面首先拟定一项联合性质的计划”,可见美国对欧政策有利于欧洲一体化,促进煤钢联营的建立,故A项正确;马歇尔计划体现出来的美国对欧政策仍然是美国主导的,而且其目的是援助和控制西欧,没有体现欧美平等伙伴关系,故B项错误;题干材料主要提及马歇尔计划对欧洲的援助,从而有利于欧洲联合,与导致欧洲对峙无关,故C项错误;柏林危机导致德国分裂,其根源在于美苏的对抗,与马歇尔计划无关,故D项错误。

2.【答案】D

【解析】本题考查19世纪以来世界有代表性的音乐作品。争取国内黑人选民支持与材料美国政府机构支持演唱家“赴非洲等地巡演”不符,故A项错误;展示美国的经济实力与材料“赢得了大量歌迷,很多人通过他的演唱知道了美国”不符,故B项错误;不结盟运动的兴起于20世纪60年代,与材料时间不符,故C项错误;依据材料“在美国新闻署的资助和安排下,多次赴非洲等地巡演,赢得了大量歌迷,很多人通过他的演唱知道了美国”可知,美国政府机构支持演唱家海外巡演是为了让非洲等地的黑人们由此了解美国,支持美国,进而达到与苏联争夺非洲等中间地带的目的,故D项正确。

3.【答案】A

【解析】本题考查法国共和制的确立。根据“党派林立,内阁更迭频繁”可知法国1875年确立的共和政体下政局更迭频繁,1958年赋予总统“任命总理、解散议会等权力”,在一定程度上改变了政局不稳定的局面,故A项正确;法国1875年宪法就规定了总统是国家元首,故B项错误;议会的主要权力是立法权,材料只是提及规定总统拥有任命总理、解散议会等权力,没有体现剥夺了议会的主要权力,故C项错误;法国是多党制国家,这一变化与两党制无关,故D项错误。

2015年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查战后资本主义世界经济体系的形成。1981年世界银行已经转向全球性的发展援助,为成员国提供长期贷款和技术援助。随着新兴独立国家大量增加,需要从世界银行获得更多发展需要的资金和技术支持,故A项正确;世界银行属于世界金融机构,与贸易体系中关税税率的降低无关,故B项错误;20世纪80年代随着西欧联合的深入,经济实力显著上升,故C项错误;世界贸易组织成立于1995年,不符合时间限制,故D项错误。

2.【答案】C

【解析】本题考查美苏两极对峙格局的形成。各国的根本利益是维护本国利益,不会出现趋同,故A项错误;两极格局下以冷战为主,世界局势虽然紧张,但两极格局的确立与解体不是以军事冲突的加剧为主要趋势,故B项错误;两极格局的形成和美苏争霸态势的演变到苏联解体、两极格局瓦解等事件,体现的是美苏两国实力的较量,故C项正确;两极格局下美苏关系紧张对抗和缓和交替出现,敌对意识的淡化不是贯穿两极格局确立与解体的主线,故D项错误。

2014年题组

1.【答案】A

【解析】本题考查欧元在欧盟内部的流通。欧元在欧盟内部的流通,有利于欧盟内部国与国之间统一市场的发展,故A项正确;“消除了贸易壁垒”表述过于绝对化,且欧元的流通与贸易壁垒没有关系,故B项错误;欧元的流通是国际金融领域的重大事件,它与对外贸易没有直接关系,像世贸组织、自由贸易区的成立可以推动对外贸易额的增加,故C项错误;资本主义世界是美、日、欧三足鼎立的格局,欧洲并不是居于世界经济的领导地位,更谈不上这一地位的巩固,故D项错误。

2.【答案】D

【解析】本题考查欧盟的一体化进程。冷战结束是指苏联解体,与题中波兰没有直接关系,故A项错误;华约解体是在1991年是通过签订议定书的方式宣告的,与题干波兰开放边境线无关,故B项错误;北约是军事政治集团,规定进行“集体防御”,与波兰开放边境线无关,故C项错误;波兰开放本国边境线,意味着淡化了国家的界限,与欧盟的一体化进程相符,且从图片中的欧盟旗帜亦可得出答案,故D项正确。

2013年题组

1.【答案】B

【解析】本题考查新经济政策。新经济政策是苏俄在1921年3月开始实行的向社会主义过渡的经济政策。一项重要内容是以征收粮食税代替余粮收集制,并且恢复商品货币关系进行调节生产的作用。据此判断,中国20世纪80年代的改革被认为是新版的新经济政策,其依据在于二者同样面临着处理计划与市场的关系问题。选择B项。

2.【答案】B

【解析】本题考查斯大林经济模式的形成。提炼材料关键信息,斯大林认为苏联应该在10年内完成工业化,并结合1931年苏联经济建设的相关史实予以判断:这一思想急于求成,超越了苏联的国情,但推动了1936年斯大林经济模式的形成。故B项符合题意。其他三项均表述错误。

2012年题组

1.【答案】C

【解析】本题考查世界经济重心出现了转移趋势。关贸总协定后来被1995年成立的世贸组织代替,显然是前者不能适应世界经济和贸易发展的需要,故A项错误;材料主要体现贸易份额比重,体现不出国家贸易量增加的信息,故B项错误;图中所提示的世界贸易发展变化的趋势来看,应该是发展中国家和日本在世界份额中所占的比重逐渐上升,说明20纪世界经济重心出现了转移趋势,故C项正确;20世纪60年代就出现了多极化趋势,多极化趋势取代了冷战时期的世界格局应该是苏联解体后,故D项错误。

二、教师版(真题后附解析)

2021年题组

1.(2021·全国甲卷高考·35)1930—1931年,纽约市儿童餐厅提供的廉价午餐数量猛增,曾在1917~1918年因战争而畅销的香烟产量再次剧增,许多穿着整洁西装的商贩在街头兜售苹果,也成为城市一景。这反映出,当时美国

A.经济危机持续加深 B.社会矛盾趋于缓和

C.新政取得良好成效 D.福利制度已经确立

1.【答案】A

【解析】本题考查美国经济危机在持续加深。材料信息“1930~1931年”说明这是经济危机期间,“纽约市儿童餐厅提供的廉价午餐数量猛增”说明纽约市民众生活水平下降,“因战争而畅销的香烟产量再次剧增”说明吸烟者寻找昂贵雪茄的替代品,“许多穿着整洁西装的商贩在街头兜售苹果”说明失业扩展到白领阶层。由此可知,材料中的现象反映出,当时美国经济危机在持续加深,故A正确;材料没有社会矛盾趋于缓和的信息,故B错误;新政开始于1933年,故C错误;福利制度在罗斯福新政以后逐步确立,故D错误。

2.(2021·全国乙卷高考·35)20世纪四五十年代,美国纽约画派领衔人物杰克逊·波洛克以将油墨滴洒和倾泼在大块画布上的创作方法而著称,画作没有任何可识别的主题。美国中央情报局竭力推崇该画派,并资助其在海外展览,以显示自由、个性的表达。这表明

A.纽约画派的创作方式受到各国民众欢迎 B.纽约画派的创作具有浓厚意识形态色彩

C.美国政府旨在扩大纽约画派的影响力 D.美国政府借助艺术领域渗透冷战思维

2.【答案】D

【解析】本题考查美国中央情报局借绘画作品渗透其冷战思维。20世纪四五十年代正值美苏冷战开始时期,美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,目的是“显示自由、个性的表达”来抨击社会主义国家的所谓“集权”、“专制”,借此渗透其冷战思维,故选D项;题干仅提到美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,并没有说到其结果如何,排除A项;纽约画派的画作没有任何可识别的主题,所以没法说其具有浓厚的意识形态色彩,排除B项;美国中央情报局竭力推崇纽约画派,并资助其在海外展览,目的是“显示自由、个性的表达”,而不是扩大其影响力,排除C项。

2020年题组

1.(2020·新课标全国Ⅰ卷高考·35)1992年,墨西哥签订《北美自由贸易协定》以后,又制定了一系列负面清单,如规定外资占商业银行的投资比例不得高于普通股本的30%,外资不得经营内陆港口、海运及空港等。这些规定旨在( )

A.发展国家特色产业 B.改善对外贸易的机制和环境

C.保障国家经济安全 D.巩固区域经济集团化的成果

1.【答案】C

【解析】本题考查墨西哥避免外资控制本国经济。材料墨西哥限制外资在本国经济中所占的比重,旨在避免外资控制本国经济,有利于保障国家经济安全,故选C项;墨西哥的这些规定旨在保护本国经济,而非发展特色产业,排除A项;墨西哥对外资的限制,不利于改善对外贸易的机制和环境,排除B项;墨西哥的这些规定旨在保护本国经济,不利于区域经济集团内部的合作和巩固区域经济集团化的成果,排除D项。

2.(2020·新课标全国Ⅱ卷高考·35)1958年,美苏签订“文化、技术和教育领域的交流协议”。两国展开了一系列文化往来,赴美的苏联学者90%为科学家、工程师,而赴苏联的美国学者90%是人文社会科学领域的专家。这表明( )

A.美国旨在缓和与苏联的紧张关系 B.经济全球化的进程进一步加快

C.冷战格局下美苏交流与对抗并存 D.苏联旨在对美国输出先进科技

2.【答案】C

【解析】本题考查美苏两极对峙格局。由材料“1958年,美苏签订文化、技术和教育领域的交流协议。两国展开了一系列文化往来”可知两极格局下美苏两国依然保持文化往来,美苏两国既有全面的对抗也有文化的交流,故选C项;20世纪50年代美苏两极格局形成,美苏两国处于对峙抗衡的状态,排除A项;材料主要提及的是美苏两国的文化技术交流,无法体现经济全球化的进程进一步加快,且经济全球化的进程进一步加快应该是在两极格局瓦解后,排除B项;材料强调美苏两国的文化交流而非苏联交流的目的,排除D项。

3.(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·35)1964年,主要由亚非拉国家组成的七十七国集团成立。在1975~2006年联合国决议中,围绕着裁军和国际安全议题,七十七国集团成员的意见基本一致。这种状况( )

A.确立了世界多极化的格局 B.维护了发展中国家的共同利益

C.遏制了战后全世界范围内的军备竞赛 D.改变了发达国家主导国际政治的局面

3.【答案】B

【解析】本题考查七十七国集团成立。据材料“主要由亚非拉国家组成的七十七国集团成立……围绕着裁军和国际安全议题……意见基本一致”并结合所学亚非拉主要为发展中国家,因而主要维护了发展中国家的共同利益,故选B项;当今世界多极化只是一种趋势,并没有确立多极化格局,排除A项;战后全世界范围内的军备竞赛受到遏制应该是在1991年美苏冷战结束后,与题干时间不符,排除 C项;七十七国集团成立有利于推动建立公正合理的国际政治经济新秩序,但没有改变发达国家主导国际政治的局面,排除D项。

2019年题组

1.(2019·新课标全国Ⅰ卷高考·35)第一次世界大战期间,一些青年艺术家在瑞士组成艺术群体“达达派”。他们用纸片、抹布、电车票、火柴盒等进行创作,甚至把瓷质的小便器命名为“喷泉”搬上展览会。这类作品( )

A.抒发了浪漫情怀 B.遵循了写实原则

C.突出了理性思维 D.表达了幻灭反叛

1.【答案】D

【解析】本题考查现代主义美术。据所学,第一次世界大战期间,战争的残酷性给人们带来了巨大的精神危机,从而出现侧重于表现个人主义和虚无主义的现代主义美术,材料中“达达派”就是现代主义美术的分支,它们通过反美学的作品表达了他们对一战的绝望,表达幻灭反叛的内心感受,故选 D项;抒发了浪漫情怀是浪漫主义,排除A项;遵循了写实原则是现实主义美术的特点,排除B项;突出了理性思维是新古典主义美术的特点,排除C项。

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·35)表1 苏联1970年计划完成情况 (单位:吨)

类别 1961年对1970年的预测或计划任务 1970年实际产量

钢 1.45亿 1.15亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2500万 1230万

蔬菜与瓜类 4700万 1300万

表1可以说明当时苏联( )

A.经济发展的问题积重难返 B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业 D.社会生活需求发生变化

2.【答案】A

【解析】本题考查斯大林模式下经济发展存在的问题。由材料得出1970年煤钢的生产目标基本实现,但肉、蔬菜瓜果关系民生的产量远未达到预期,可知斯大林模式下轻工业、重工业比例失衡,凸显了经济发展存在的问题,故选A项;材料强调的是经济发展指标而非经济政策,排除B项;赫鲁晓夫改革时期将重点放在农业,而勃列日涅夫改革将重点放在工业上,排除C项;1970年正值勃列日涅夫改革时期,苏联人民群众对美好生活的需求没有改变,排除D项。

3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·35)20世纪70年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1倍。1981年,密特朗就任总统后,推行包括国有化在内的一系列措施,其结果( )

A.加剧了经济恶化 B.实现了物价下降 C.推动了通货紧缩 D.放弃了经济自由

3.【答案】A

【解析】本题考查资本主义国家的新变化。“20世纪70年代中后期,法国国内生产总值年平均增长率由2.6%下降到1.3%,物价上涨了1倍”是属于70年代资本主义经济的“滞胀”现象,这种现象是二战后国家干预经济的结果之一,“推行包括国有化在内的一系列措施”是国家干预方式的继续,不会取得成果,故选A项;70年代资本主义经济的“滞胀”现象之一是通货膨胀,采取国有化属于传统的方法,无法解决这个问题,物价不会下降,排除B项;70年代资本主义经济的“滞胀”现象对一般的方法都没有明显的作用,通货膨胀会继续,排除C项;“推行包括国有化在内的一系列措施”也有推行自由主义的内涵,同样不能摆脱这一现象,更不会放弃自由经济,排除D项。

2018年题组

1.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·35)图8反映了1945~1975年间联合国成员国的变化情况,这表明( )

A.第三世界发展壮大 B.欧共体的成员增加

C.世界贸易范围明显扩大 D.经济区域化的趋势加强

1.【答案】A

【解析】本题考查第三世界发展壮大。根据图中联合国成员数量的洲际分布变化可知从1945到1975年,亚洲和非洲成员国明显增多,而亚非国家多为第三世界国家,说明第三世界发展壮大,故A项正确;从图中可以看出1945到1975年欧洲成员国增加,但不能反映欧共体成员增加,并且这也不材料反映的主旨,故B项错误;材料反映的是联合国成员变化情况,与世界贸易无关,故C项错误;材料反映的是联合国成员变化情况,并未体现经济区域化,故D项错误。

2.(2018·新课标全国Ⅱ卷高考·35)20世纪60~70年代,法国、联邦德国和意大利北部原本落后的农村迅速实现了机械化,数百万农民成了相对富裕的农场主。这一变化的原因是( )

A.马歇尔计划开始发挥作用 B.欧洲经济一体化的推动

C.西欧社会福利制度的确立 D.布雷顿森林体系的瓦解

2.【答案】B

【解析】本题考查欧洲经济一体化推动欧洲农村经济的发展。马歇尔计划1947年启动,1951年结束,与材料时间不符,故A项错误;由材料“20世纪60~70年代,法国、联邦德国和意大利北部”可知1967年欧共体成立后,欧洲经济一体化推动欧洲农村经济的发展,故B项正确;二战后,西欧主要资本主义国家确立了福利制度并不断发展完善,材料强调的是欧洲农村经济的发展,并不是福利制度,故C项错误;布雷顿森林体系是货币金融体系,与农村机械化没有直接关系,且布雷顿森林体系瓦解于1973年,与材料时间不符,故D项错误。

3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·35)1959年,苏共二十一大讨论通过了七年经济计划,规定7年内工业生产总值提高80%,其中发电量、钢铁产量都要求成倍增长。这反映出七年经济计划( )

A.未能摆脱斯大林模式 B.是应对马歇尔计划的举措

C.是新经济政策的延续 D.加强了国家对经济的控制

3.【答案】A

【解析】本题考查赫鲁晓夫改革。材料反映出七年经济计划仍然优先发展重工业,未能摆脱斯大林模式的影响,故A项正确;苏联应对马歇尔计划的举措是成立经济互助委员会,而且马歇尔计划在1951年已经结束,故B项错误;1959年仍然实行高度集中的计划经济,不同于新经济政策利用资本主义、商品货币关系,故C项错误;材料只反映出苏联工业化战略,与管理体制的变化无关,故D项错误。

2017年题组

1.(2017·新课标全国Ⅰ卷高考·35)1976年,美、英、法等西方国家组成七国集团,协调经济政策以解决世界经济难题,俄罗斯加入后成为八国集团。1999年,八国集团国家和中国、巴西、印度等组成二十国集团,寻求合作以促进国际金融稳定和经济持续增长。从这一历程可看出( )

A.世界格局的变化冲击旧的世界经济秩序 B.经济全球化深入到贸易金融领域

C.越来越多的亚非拉国家进入世界体系 D.区域经济集团从封闭走向开放

1.【答案】A

【解析】本题考查多极化趋势的加强。依据材料,二十国集团最初的七国主要是发达国家,后来的二十国,加上了俄罗斯、中国、巴西、印度等新兴市场国家,这些国家在世界经济秩序中的作用越来越大,冲击了由西方大国主导的世界经济旧秩序,而这些国家的崛起又与两极格局结束,多极化趋势的加强紧密相关,故A项正确;经济全球化深入到贸易金融领域是在19世纪晚期,其表现是跨国公司的出现,第二次世界大战后得到迅速发展,故B项错误;19世纪中后期,伴随着工业革命西方国家的殖民扩张,越来越多的亚非拉国家就已被卷入世界体系,故C项错误;二十国集团只是一个国际经济合作论坛,无论是最初的七国、八国,还是后来的二十国,都不属于区域经济集团,且单从一个集团加入国家的增加是无法体现从封闭走向开放的,故D项错误。

2.(2017·新课标全国Ⅱ卷高考·35)20世纪70年代至今,《赫鲁晓夫回忆录》多次出版,并被翻译成多种语言。因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同。由此可知,此回忆录作为一种史料( )

A.能够准确记述作者的事迹 B.比相关研究著作的可信度更高

C.版本越新越接近历史真相 D.反映出时代对历史叙述的影响

2.【答案】D

【解析】本题考查时代对历史叙述有一定的影晌。回忆录虽是亲闻、亲见、亲历的第一手资料,也会因作者时间久,记忆不清或个人利害得失,出现有意无意的疏漏、讹误,不一定能够准确记述作者的事迹,故A项错误;同样作为历史资料,回忆录和相关研究著作各有优劣,可相互印证,不能直接断定可信度的高低,故B项错误;据材料“因其内容的复杂性,不同年代版本的内容均有所不同”可知,不同版本对内容会有所取舍或修改,但并非版本越新越接近历史真相,故C项错误;据材料“不同年代版本的内容均有所不同”可知,受政治环境影响,时代对历史叙述有一定的影晌,故D项正确。

3.(2017·新课标全国Ⅲ卷高考·35)20世纪70年代初,美国联邦政府机构臃肿,财政支出庞大。总统尼克松在咨文中呼吁,应当“使权力和资源开始从华盛顿流回到州和地方,更重要的是回到全体人民手中。我们要使各州和地方担负更多的责任,我们将同他们分享收入”。由此可知,美国联邦政府试图( )

A.消除国家干预经济的弊端 B.将权力下放到州政府

C.扩大福利政策的覆盖范围 D.恢复自由放任的传统

3.【答案】A

【解析】本题考查资本主义国家的新变化。根据“20世纪70年代初,美国联邦政府机构臃肿,财政支出庞大”并结合所学可知美国自二战后推行的以国家干预经济为特征的国家垄断资本主义的不利影响凸显,因此提出“使权力和资源开始从华盛顿流回到州和地方”,试图减少联邦对经济的干预,故A项正确;尼克松声称把权力下放到州和地方,主要是为了解决财政不足的问题,权力下放只是减少国家干预经济的一种手段,而非目的,故B项错误;材料中虽提到“是回到全体人民手中”,但这是为了解决政府的财政危机,况且此时联邦政府“财政支出庞大”,扩大福利政策的覆盖范围会加重联邦政府财政负担,故C项错误;战后资本主义国家在不同程度上干预经济,美国联邦政府只是减少了国家对经济的干预,并不是恢复自由放任传统,故D项错误。

2016年题组

1.(2016·新课标全国Ⅰ卷文综·35)1947年,美国国务卿马歇尔提出援助欧洲复兴计划,并敦促欧洲方面首先拟定一项联合性质的计划,要求该计划即使不能得到所有欧洲国家的同意,也应征得一部分国家的同意。马歇尔计划体现出来的美国对欧政策( )

A.有利于煤钢联营的建立 B.促成了欧美平等伙伴关系

C.导致欧洲出现对峙 D.成为德国分裂的根源

1.【答案】A

【解析】本题考查马歇尔计划。马歇尔计划“敦促欧洲方面首先拟定一项联合性质的计划”,可见美国对欧政策有利于欧洲一体化,促进煤钢联营的建立,故A项正确;马歇尔计划体现出来的美国对欧政策仍然是美国主导的,而且其目的是援助和控制西欧,没有体现欧美平等伙伴关系,故B项错误;题干材料主要提及马歇尔计划对欧洲的援助,从而有利于欧洲联合,与导致欧洲对峙无关,故C项错误;柏林危机导致德国分裂,其根源在于美苏的对抗,与马歇尔计划无关,故D项错误。

2.(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·35)20世纪50年代中期,美国一位著名黑人爵士乐演唱家,在美国新闻署的资助和安排下,多次赴非洲等地巡演,赢得了大量歌迷,很多人通过他的演唱知道了美国。美国政府机构支持该演唱家海外巡演的主要目的是( )

A.争取国内黑人选民支持 B.展示美国的经济实力

C.抵制不结盟运动的发展 D.与苏联争夺中间地带

2.【答案】D

【解析】本题考查19世纪以来世界有代表性的音乐作品。争取国内黑人选民支持与材料美国政府机构支持演唱家“赴非洲等地巡演”不符,故A项错误;展示美国的经济实力与材料“赢得了大量歌迷,很多人通过他的演唱知道了美国”不符,故B项错误;不结盟运动的兴起于20世纪60年代,与材料时间不符,故C项错误;依据材料“在美国新闻署的资助和安排下,多次赴非洲等地巡演,赢得了大量歌迷,很多人通过他的演唱知道了美国”可知,美国政府机构支持演唱家海外巡演是为了让非洲等地的黑人们由此了解美国,支持美国,进而达到与苏联争夺非洲等中间地带的目的,故D项正确。

3.(2016·新课标全国Ⅲ卷文综·35)1875年以后,法国确立了共和政体,议会处于政治运行的中心,党派林立,内阁更迭频繁。1958年,戴高乐就任总统,修改宪法,规定总统拥有任命总理、解散议会等权力。这一政治体制的变化( )

A.有利于政局稳定 B.确立了总统国家元首的地位

C.剥夺了议会的主要权力 D.有助于两党制的形成

3.【答案】A

【解析】本题考查法国共和制的确立。根据“党派林立,内阁更迭频繁”可知法国1875年确立的共和政体下政局更迭频繁,1958年赋予总统“任命总理、解散议会等权力”,在一定程度上改变了政局不稳定的局面,故A项正确;法国1875年宪法就规定了总统是国家元首,故B项错误;议会的主要权力是立法权,材料只是提及规定总统拥有任命总理、解散议会等权力,没有体现剥夺了议会的主要权力,故C项错误;法国是多党制国家,这一变化与两党制无关,故D项错误。

2015年题组

1.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·35)世界银行在1968年的贷款项目为62个,贷款总额为9.5亿美元;1981年贷款项目为266个,贷款总额为124亿美元。出现这一变化是因为( )

A.新兴独立国家大量增加 B.各国关税税率明显降低

C.美国西欧经济实力下降 D.世界贸易组织大力推动

1.【答案】A

【解析】本题考查战后资本主义世界经济体系的形成。1981年世界银行已经转向全球性的发展援助,为成员国提供长期贷款和技术援助。随着新兴独立国家大量增加,需要从世界银行获得更多发展需要的资金和技术支持,故A项正确;世界银行属于世界金融机构,与贸易体系中关税税率的降低无关,故B项错误;20世纪80年代随着西欧联合的深入,经济实力显著上升,故C项错误;世界贸易组织成立于1995年,不符合时间限制,故D项错误。

2.(2015·新课标全国Ⅱ卷文综·35)如果以“两极格局的确立与解体”为题撰写专著,贯穿全书的主线应该是,美苏两国( )

A.根本利益的趋同 B.军事冲突的加剧

C.国家实力的消长 D.敌对意识的淡化

2.【答案】C

【解析】本题考查美苏两极对峙格局的形成。各国的根本利益是维护本国利益,不会出现趋同,故A项错误;两极格局下以冷战为主,世界局势虽然紧张,但两极格局的确立与解体不是以军事冲突的加剧为主要趋势,故B项错误;两极格局的形成和美苏争霸态势的演变到苏联解体、两极格局瓦解等事件,体现的是美苏两国实力的较量,故C项正确;两极格局下美苏关系紧张对抗和缓和交替出现,敌对意识的淡化不是贯穿两极格局确立与解体的主线,故D项错误。

2014年题组

1.(2014·全国新课标卷Ⅰ文综·35)有学者指出,欧元作为具有震撼力的新事物,它的问世成为21世纪初欧洲甚至是国际金融领域的重大事件。欧元的巨大作用表现在( )

A.推动欧盟内部统一市场的发展 B.消除了欧盟各成员国之间的贸易壁垒

C.促进了欧盟对外贸易额的增加 D.巩固了欧洲在世界经济中的领导地位

1.【答案】A

【解析】本题考查欧元在欧盟内部的流通。欧元在欧盟内部的流通,有利于欧盟内部国与国之间统一市场的发展,故A项正确;“消除了贸易壁垒”表述过于绝对化,且欧元的流通与贸易壁垒没有关系,故B项错误;欧元的流通是国际金融领域的重大事件,它与对外贸易没有直接关系,像世贸组织、自由贸易区的成立可以推动对外贸易额的增加,故C项错误;资本主义世界是美、日、欧三足鼎立的格局,欧洲并不是居于世界经济的领导地位,更谈不上这一地位的巩固,故D项错误。2.(2014·全国新课标卷Ⅱ文综·35)图6为波兰开放边境线时的情景,它反映的是( )

A.冷战结束 B.华约解体 C.北约东扩 D.欧盟扩大

2.【答案】D

【解析】本题考查欧盟的一体化进程。冷战结束是指苏联解体,与题中波兰没有直接关系,故A项错误;华约解体是在1991年是通过签订议定书的方式宣告的,与题干波兰开放边境线无关,故B项错误;北约是军事政治集团,规定进行“集体防御”,与波兰开放边境线无关,故C项错误;波兰开放本国边境线,意味着淡化了国家的界限,与欧盟的一体化进程相符,且从图片中的欧盟旗帜亦可得出答案,故D项正确。

2013年题组

1.(2013·全国新课标卷Ⅰ文综·35)有俄罗斯学者认为,中国20世纪80年代的改革属于新版的苏俄新经济政策。这一认识的依据是两者都( )

A.处于相似的国内外经济环境 B.面临着处理计划与市场的关系问题

C.巩固了农村的集体所有制经济 D.促进了社会主义工业化

1.【答案】B

【解析】本题考查新经济政策。新经济政策是苏俄在1921年3月开始实行的向社会主义过渡的经济政策。一项重要内容是以征收粮食税代替余粮收集制,并且恢复商品货币关系进行调节生产的作用。据此判断,中国20世纪80年代的改革被认为是新版的新经济政策,其依据在于二者同样面临着处理计划与市场的关系问题。选择B项。

2.(2013·全国新课标卷Ⅱ文综·35)1931年,斯大林说:“我们比先进国家落后了50—100年,我们应当在10年内跑完这段距离。”这一思想( )

A.完全符合当时的苏联国情 B.推动了苏联经济模式的形成

C.与战时共产主义政策一致 D.延续了新经济政策的精神

2.【答案】B

【解析】本题考查斯大林经济模式的形成。提炼材料关键信息,斯大林认为苏联应该在10年内完成工业化,并结合1931年苏联经济建设的相关史实予以判断:这一思想急于求成,超越了苏联的国情,但推动了1936年斯大林经济模式的形成。故B项符合题意。其他三项均表述错误。

2012年题组

1.(2012·全国新课标卷文综·35)下图为世界贸易中国家和地区所占份额示意图。它反映出在( )

A.关贸总协定维持了世界贸易秩序的基本稳定 B.率先进行新技术革命的国家贸易量增加

C.20纪世界经济重心的转移趋势 D.多极化趋势取代了冷战时期的世界格局

1.【答案】C

【解析】本题考查世界经济重心出现了转移趋势。关贸总协定后来被1995年成立的世贸组织代替,显然是前者不能适应世界经济和贸易发展的需要,故A项错误;材料主要体现贸易份额比重,体现不出国家贸易量增加的信息,故B项错误;图中所提示的世界贸易发展变化的趋势来看,应该是发展中国家和日本在世界份额中所占的比重逐渐上升,说明20纪世界经济重心出现了转移趋势,故C项正确;20世纪60年代就出现了多极化趋势,多极化趋势取代了冷战时期的世界格局应该是苏联解体后,故D项错误。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录