15.1 谏太宗十思疏-高中语文部编版必修下册 课件

文档属性

| 名称 | 15.1 谏太宗十思疏-高中语文部编版必修下册 课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-10 07:49:17 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

谏太宗十思疏

魏 征

课前准备:课本、非常学案

忠臣批“龙鳞”,逆“圣听”,讽谏帝王确为不易之事。比干遭挖心、屈原被放逐就是千古明证与教训。然而,唐代谏臣魏征一生上疏言事二百余次非但没有招来杀身之祸,反而得到了唐太宗的称赞。

魏征是如何说服唐太宗,阐释自己的政治主张的。今天就让我们来学习这篇著名的文章,体会文章行文简洁、说理严谨、理足气盛的特点,感受作者对国家大事的担当精神。

第八单元 责任与担当 思辨性阅读与表达

第15课 谏太宗十思疏

素养目标

1.积累文中重要文言基础知识;重点掌握古今异义现象;背诵全文。

2.学习作者反复开导,循循善诱的劝谏艺术,把握作者的观点态度。

3.赏析文章的说理风格及语言风格。

4.学习仁人志士心怀天下、坚守道义、敢于担当的崇高品格。

识作者:直言敢谏的诤臣——魏征

魏征(580—643),字玄成,巨鹿(今属河北)人。唐代著名文学家、政治家、史学家。隋末参加李密义军,后随李密投唐,初为太子洗马。太宗即位,擢为谏议大夫。魏征知无不言,敢于犯颜直谏,史有“诤臣”之称。死后赠司空,谥号“文贞”。

曾主持《隋书》《群书治要》的编撰工作,《隋书》的序论及《梁书》《陈书》《齐书》的总论,皆出其手,时称良史。

探背景:

唐太宗是历史上著名的开明君主,他常以隋朝的暴政为戒,不敢过分使用民力,能够节私欲,明赏罚,听取劝谏,甚至被誉“从谏如流”。但到了贞观中期,随着生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,对外战争连年胜利,唐太宗渐渐骄奢,渐渐忘本。他大修庙宇宫殿,四处巡游,劳民伤财,百姓服徭役,长年不能回家。有大臣为此进谏,太宗却说:“百姓无事则易骄,劳役则易使。”针对这些情况,魏征在贞观十一年,从三月到七月,五个月中,连给太宗上了四疏,《谏太宗十思疏》便是其中的第二疏,也称“论时政第二疏”,简称《十思疏》。

知常识:疏

疏,奏文的一种。作为文体,是古代官员向皇帝进言以使下情上达的进谏文书。

“疏”始创于汉代,后世又以“奏疏”作为这类进言文体的总称。“疏”的用途广泛,论谏、劝请、陈乞、待罪、推荐、辞官等,均可用“疏”。比较著名的如贾谊的《论积贮疏》、诸葛亮的《街亭自贬疏》等。

听录音:整体感知

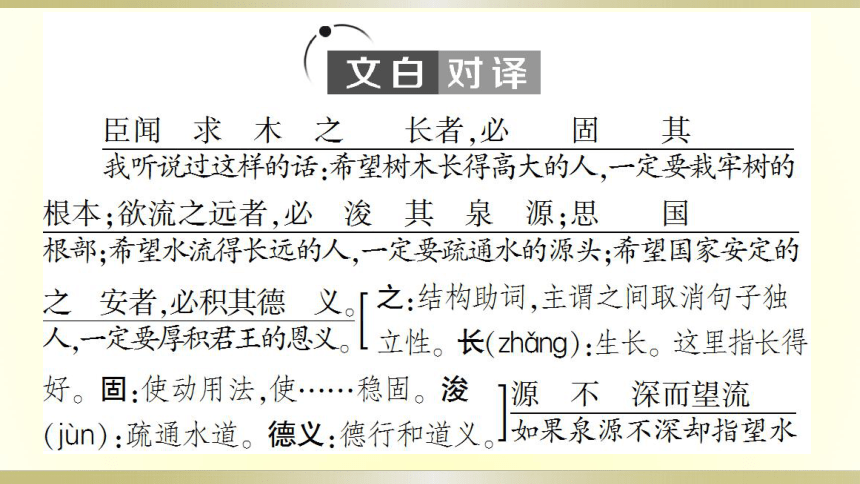

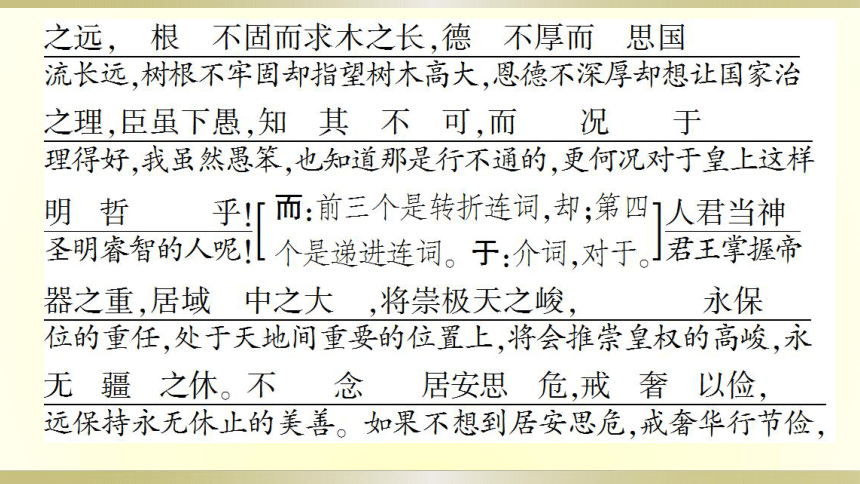

魏征在这篇给唐太宗的奏疏中,以政治家特有的敏锐眼力抓住了唐太宗“忘本”(即忘记以民为本)“忘危”(即忘记隋亡的教训)的根本问题,针对性地提出“十思”,简明地论述了什么道理。

一、读准字音

求木之长(zhǎng) 浚其泉源(jùn)

塞(sè)源 壅蔽(yōnɡ) 谗邪(chán)

黜恶(chù) 谬赏(miù) 载舟(zài)

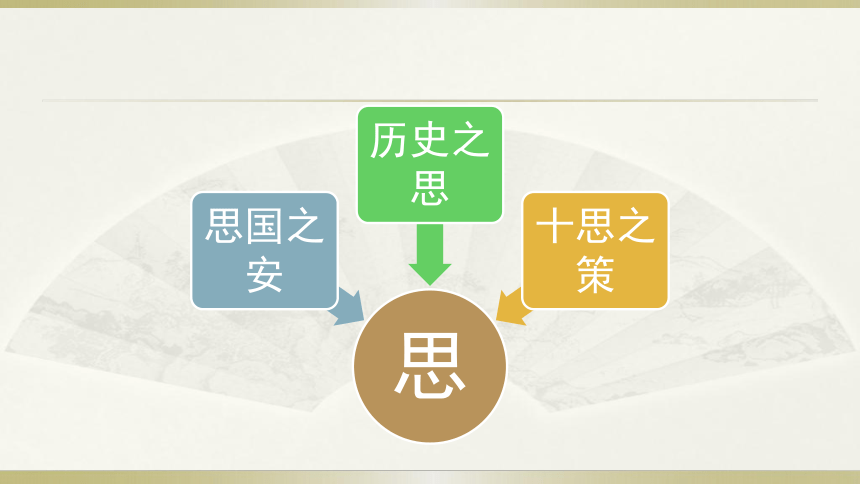

概括段意:

作者以“固本浚源”为喻,说明“人君” 应

居安思危

戒奢以俭

厚积德义

克制欲望

思考:作者总结了怎样的历史现象?这一段与上下文有什么联系?

(1)作者首先提出历代帝王“始繁终寡”这一历史现象,然后分析这些帝王在取江山与守江山两个时期的不同表现,突出他们往往都有这样的通病:“夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。”之后,作者针对现实,扣住“纵情以傲物”加以发挥。“傲物则骨肉为行路”,到了这种地步,那么,即便用严酷的刑罚来督察,用严厉的声势来威吓,人们也不会心服。一旦民怨迭生,则社稷也将为之倾覆。

(2)作者剖析这一历史现象的目的在于进一步揭示不居安思危的危害,将第一段所论述的道理具体化。通过这两段论证居安思危之重要,不这样做的危害已经讲得十分透彻。这就自然地引出下一个问题:到底怎样才算居安思危呢?这时进而提出“十思”的具体建议,就显得顺理成章了。

概括段意:

作者总结历史经验,并从创业与守业、人心向背等方面论述“居安思危”的道理。

竭诚待下

敬畏人民

文言基础知识:

(1)

动词,砍伐

动词,讨伐,进攻

(2)

形容词,大

名词,日光

名词,景观,风景

(3)

副词,能够

副词,能够

动词,克制

动词,战胜、打败

(4)

动词,选拔

形容词,简单

形容词,简便,容易

(5)

形容词的使动用法,使……稳固

形容词,牢固,稳固

副词,本来

动词,巩固

(6)

动词,坚持到底

名词,最后

(7)

形容词,安定

形容词,安逸,安乐

动词,养,奉养

疑问代词,哪里,怎么

(8)

形容词,喜庆,福禄

副词,不要

(9)

连词,表转折

连词,表递进

连词,表顺承

连词,表并列

(10)

代词,它的

代词,自己

表祈使,还是

副词,表揣测,大概

(11)

连词,表目的,来

介词,用

连词,表目的,来,以便

介词,把

思考:全文以论述为主,对同一个问题,作者往往从正反两方面进行剖析,这样说理更加透彻。请你结合文本举例分析。

文章开头使用正反对比论证的方法,加强了说服力。如“求木之长者,必固其根本”“根不固而求木之长”“知其不可”;“欲流之远者,必浚其泉源”“源不深而望流之远”“知其不可”;“思国之安者,必积其德义”“德不厚而思国之理”“知其不可”。因此,人君当“积其德义”“居安思危,戒奢以俭”,否则就是“伐根以求木茂,塞源而欲流长”。这样,文章的主旨就凸显出来了。

第二段“殷忧而道著”与“功成而德衰”的对比,“善始者”“繁”与“克终者”“寡”的互现,“竭诚”与“傲物”不同结果的比较,“载舟”经验与“覆舟”教训的对照,处处证明君主“积其德义”的重要性,主题得到了深化。“奔车朽索”的危险,“德不处其厚,情不胜其欲”的危害与“文武争驰,在君无事”的清明,“鸣琴垂拱,不言而化”的安康,更令唐太宗坚定了“积其德义”的信念。

思考:“十思”的主要内容可归纳为哪五个方面?“十思”的核心内容是什么?“十思”的意义是什么? ?

思考:“十思”的主要内容可归纳为哪五个方面?“十思”的核心内容是什么?“十思”的意义是什么? ?

内容五方面:

一是俭,“知足”“知止”,生活方面戒贪心奢侈,实际上是要减轻人民的负担,取得民心;

二是谦,“谦冲自牧”“江海下百川”,待人方面戒骄傲自满,实际上是要“竭诚以待下”,以免君臣解体,离心离德;

三是慎,“三驱为度”“慎始敬终”,处事方面戒好逸无度,要始终谨慎,不要盘游懈怠;

四是正,“虚心纳下”“正身黜恶”,用人方面戒受蒙蔽利用,虚心纳谏,不为谗邪壅蔽;

五是明,“无因喜谬赏”“无因怒滥刑”,执法方面赏罚公正,不凭个人喜怒肆意赏罚。

核心内容:居安思危、正己安人,积其德义,以达到“治平天下”的目的。

意义:总此十思,弘兹九德,可以达到“文武并用,垂拱而治”的理想政治境界。

概括段意:

提出“居安思危”的具体做法,即“十思”,并阐明实行“十思”的好处。

鸣琴垂拱

不言而化

十思九德

无为大道

文本对应练:

1.下列加点词语解释不正确的一项是( )

A.念高危则思谦冲而自牧 自牧:加强自身修养

B.仁者播其惠,信者效其忠 信者:诚信的人

C.弘兹九德,简能而任之 简能:选拔有才能的人

D.凡百元首,承天景命 凡百:上百个

D [凡百:所有的。]

文本对应练:

2.下列句子中加点虚词含义和用法相同的一组是( )

A.无以怒而滥刑 不以物喜,不以己悲

B.源不深而望流之远 登高而招,臂非加长也

C.恩所加则思无因喜以谬赏 若属皆且为所虏

D.将有作则思知止以安人 此则岳阳楼之大观也

A [A项,都是“因为”。B项,表转折/表修饰。C项,……的/表被动。D项,就/判断词,是。]

文本对应练:

3.下列句子中加点词的意义与现代汉语相同的一项是( )

A.臣闻求木之长者,必固其根本

B.宗庙之事,如会同

C.傲物则骨肉为行路

D.乐盘游则思三驱以为度

C [A项,古义:植物的根,在土里的部分。今义:主要的,重要的;事物的根源或最重要的部分。B项,古义:古代诸侯朝见天子的通称。今义:跟有关方面会合起来办事。C项,古今都指父母兄弟子女等亲人。D项,古义:把……作为。今义:认为。]

文本对应练:

4.下列加点词语的用法与其他三项不同的一项是( )

A.将有作则思知止以安人

B.想谗邪则思正身以黜恶

C.乐盘游则思三驱以为度

D.必固其根本

C [C项中的“乐”为意动用法,其他三项中加点的词语均为使动用法。]

文本对应练:

5.下列各句的句式,与例句不相同的一项是( )

例句:虽董之以严刑,振之以威怒

A.以其无礼于晋

B.句读之不知,惑之不解

C.既而得其尸于井

D.月出于东山之上

B [B项为宾语前置句,例句和其他三项都是状语后置句。]

思考:全文以论述为主,对同一个问题,作者往往从正反两方面进行剖析,这样说理更加透彻。请你结合文本举例分析。

文章开头使用正反对比论证的方法,加强了说服力。如“求木之长者,必固其根本”“根不固而求木之长”“知其不可”;“欲流之远者,必浚其泉源”“源不深而望流之远”“知其不可”;“思国之安者,必积其德义”“德不厚而思国之理”“知其不可”。因此,人君当“积其德义”“居安思危,戒奢以俭”,否则就是“伐根以求木茂,塞源而欲流长”。这样,文章的主旨就凸显出来了。

第二段“殷忧而道著”与“功成而德衰”的对比,“善始者”“繁”与“克终者”“寡”的互现,“竭诚”与“傲物”不同结果的比较,“载舟”经验与“覆舟”教训的对照,处处证明君主“积其德义”的重要性,主题得到了深化。“奔车朽索”的危险,“德不处其厚,情不胜其欲”的危害与“文武争驰,在君无事”的清明,“鸣琴垂拱,不言而化”的安康,更令唐太宗坚定了“积其德义”的信念。

课堂小结:

本文是魏征写给唐太宗的一篇奏疏。作者以政治家特有的敏锐眼力抓住了唐太宗“忘本”(即忘记以民为本)“忘危”(即忘记隋亡的教训)的根本问题,针锋相对地提出“十思”,简明扼要地论述了要“居安思危,戒奢以俭”的道理。

布置作业:

整理《非常学案》第95页-97页,第197页(文本对应练二十六)作业,完成全文背诵。

谏太宗十思疏

魏 征

课前准备:课本、非常学案

忠臣批“龙鳞”,逆“圣听”,讽谏帝王确为不易之事。比干遭挖心、屈原被放逐就是千古明证与教训。然而,唐代谏臣魏征一生上疏言事二百余次非但没有招来杀身之祸,反而得到了唐太宗的称赞。

魏征是如何说服唐太宗,阐释自己的政治主张的。今天就让我们来学习这篇著名的文章,体会文章行文简洁、说理严谨、理足气盛的特点,感受作者对国家大事的担当精神。

第八单元 责任与担当 思辨性阅读与表达

第15课 谏太宗十思疏

素养目标

1.积累文中重要文言基础知识;重点掌握古今异义现象;背诵全文。

2.学习作者反复开导,循循善诱的劝谏艺术,把握作者的观点态度。

3.赏析文章的说理风格及语言风格。

4.学习仁人志士心怀天下、坚守道义、敢于担当的崇高品格。

识作者:直言敢谏的诤臣——魏征

魏征(580—643),字玄成,巨鹿(今属河北)人。唐代著名文学家、政治家、史学家。隋末参加李密义军,后随李密投唐,初为太子洗马。太宗即位,擢为谏议大夫。魏征知无不言,敢于犯颜直谏,史有“诤臣”之称。死后赠司空,谥号“文贞”。

曾主持《隋书》《群书治要》的编撰工作,《隋书》的序论及《梁书》《陈书》《齐书》的总论,皆出其手,时称良史。

探背景:

唐太宗是历史上著名的开明君主,他常以隋朝的暴政为戒,不敢过分使用民力,能够节私欲,明赏罚,听取劝谏,甚至被誉“从谏如流”。但到了贞观中期,随着生产有了较大发展,人民生活逐渐富裕,对外战争连年胜利,唐太宗渐渐骄奢,渐渐忘本。他大修庙宇宫殿,四处巡游,劳民伤财,百姓服徭役,长年不能回家。有大臣为此进谏,太宗却说:“百姓无事则易骄,劳役则易使。”针对这些情况,魏征在贞观十一年,从三月到七月,五个月中,连给太宗上了四疏,《谏太宗十思疏》便是其中的第二疏,也称“论时政第二疏”,简称《十思疏》。

知常识:疏

疏,奏文的一种。作为文体,是古代官员向皇帝进言以使下情上达的进谏文书。

“疏”始创于汉代,后世又以“奏疏”作为这类进言文体的总称。“疏”的用途广泛,论谏、劝请、陈乞、待罪、推荐、辞官等,均可用“疏”。比较著名的如贾谊的《论积贮疏》、诸葛亮的《街亭自贬疏》等。

听录音:整体感知

魏征在这篇给唐太宗的奏疏中,以政治家特有的敏锐眼力抓住了唐太宗“忘本”(即忘记以民为本)“忘危”(即忘记隋亡的教训)的根本问题,针对性地提出“十思”,简明地论述了什么道理。

一、读准字音

求木之长(zhǎng) 浚其泉源(jùn)

塞(sè)源 壅蔽(yōnɡ) 谗邪(chán)

黜恶(chù) 谬赏(miù) 载舟(zài)

概括段意:

作者以“固本浚源”为喻,说明“人君” 应

居安思危

戒奢以俭

厚积德义

克制欲望

思考:作者总结了怎样的历史现象?这一段与上下文有什么联系?

(1)作者首先提出历代帝王“始繁终寡”这一历史现象,然后分析这些帝王在取江山与守江山两个时期的不同表现,突出他们往往都有这样的通病:“夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。”之后,作者针对现实,扣住“纵情以傲物”加以发挥。“傲物则骨肉为行路”,到了这种地步,那么,即便用严酷的刑罚来督察,用严厉的声势来威吓,人们也不会心服。一旦民怨迭生,则社稷也将为之倾覆。

(2)作者剖析这一历史现象的目的在于进一步揭示不居安思危的危害,将第一段所论述的道理具体化。通过这两段论证居安思危之重要,不这样做的危害已经讲得十分透彻。这就自然地引出下一个问题:到底怎样才算居安思危呢?这时进而提出“十思”的具体建议,就显得顺理成章了。

概括段意:

作者总结历史经验,并从创业与守业、人心向背等方面论述“居安思危”的道理。

竭诚待下

敬畏人民

文言基础知识:

(1)

动词,砍伐

动词,讨伐,进攻

(2)

形容词,大

名词,日光

名词,景观,风景

(3)

副词,能够

副词,能够

动词,克制

动词,战胜、打败

(4)

动词,选拔

形容词,简单

形容词,简便,容易

(5)

形容词的使动用法,使……稳固

形容词,牢固,稳固

副词,本来

动词,巩固

(6)

动词,坚持到底

名词,最后

(7)

形容词,安定

形容词,安逸,安乐

动词,养,奉养

疑问代词,哪里,怎么

(8)

形容词,喜庆,福禄

副词,不要

(9)

连词,表转折

连词,表递进

连词,表顺承

连词,表并列

(10)

代词,它的

代词,自己

表祈使,还是

副词,表揣测,大概

(11)

连词,表目的,来

介词,用

连词,表目的,来,以便

介词,把

思考:全文以论述为主,对同一个问题,作者往往从正反两方面进行剖析,这样说理更加透彻。请你结合文本举例分析。

文章开头使用正反对比论证的方法,加强了说服力。如“求木之长者,必固其根本”“根不固而求木之长”“知其不可”;“欲流之远者,必浚其泉源”“源不深而望流之远”“知其不可”;“思国之安者,必积其德义”“德不厚而思国之理”“知其不可”。因此,人君当“积其德义”“居安思危,戒奢以俭”,否则就是“伐根以求木茂,塞源而欲流长”。这样,文章的主旨就凸显出来了。

第二段“殷忧而道著”与“功成而德衰”的对比,“善始者”“繁”与“克终者”“寡”的互现,“竭诚”与“傲物”不同结果的比较,“载舟”经验与“覆舟”教训的对照,处处证明君主“积其德义”的重要性,主题得到了深化。“奔车朽索”的危险,“德不处其厚,情不胜其欲”的危害与“文武争驰,在君无事”的清明,“鸣琴垂拱,不言而化”的安康,更令唐太宗坚定了“积其德义”的信念。

思考:“十思”的主要内容可归纳为哪五个方面?“十思”的核心内容是什么?“十思”的意义是什么? ?

思考:“十思”的主要内容可归纳为哪五个方面?“十思”的核心内容是什么?“十思”的意义是什么? ?

内容五方面:

一是俭,“知足”“知止”,生活方面戒贪心奢侈,实际上是要减轻人民的负担,取得民心;

二是谦,“谦冲自牧”“江海下百川”,待人方面戒骄傲自满,实际上是要“竭诚以待下”,以免君臣解体,离心离德;

三是慎,“三驱为度”“慎始敬终”,处事方面戒好逸无度,要始终谨慎,不要盘游懈怠;

四是正,“虚心纳下”“正身黜恶”,用人方面戒受蒙蔽利用,虚心纳谏,不为谗邪壅蔽;

五是明,“无因喜谬赏”“无因怒滥刑”,执法方面赏罚公正,不凭个人喜怒肆意赏罚。

核心内容:居安思危、正己安人,积其德义,以达到“治平天下”的目的。

意义:总此十思,弘兹九德,可以达到“文武并用,垂拱而治”的理想政治境界。

概括段意:

提出“居安思危”的具体做法,即“十思”,并阐明实行“十思”的好处。

鸣琴垂拱

不言而化

十思九德

无为大道

文本对应练:

1.下列加点词语解释不正确的一项是( )

A.念高危则思谦冲而自牧 自牧:加强自身修养

B.仁者播其惠,信者效其忠 信者:诚信的人

C.弘兹九德,简能而任之 简能:选拔有才能的人

D.凡百元首,承天景命 凡百:上百个

D [凡百:所有的。]

文本对应练:

2.下列句子中加点虚词含义和用法相同的一组是( )

A.无以怒而滥刑 不以物喜,不以己悲

B.源不深而望流之远 登高而招,臂非加长也

C.恩所加则思无因喜以谬赏 若属皆且为所虏

D.将有作则思知止以安人 此则岳阳楼之大观也

A [A项,都是“因为”。B项,表转折/表修饰。C项,……的/表被动。D项,就/判断词,是。]

文本对应练:

3.下列句子中加点词的意义与现代汉语相同的一项是( )

A.臣闻求木之长者,必固其根本

B.宗庙之事,如会同

C.傲物则骨肉为行路

D.乐盘游则思三驱以为度

C [A项,古义:植物的根,在土里的部分。今义:主要的,重要的;事物的根源或最重要的部分。B项,古义:古代诸侯朝见天子的通称。今义:跟有关方面会合起来办事。C项,古今都指父母兄弟子女等亲人。D项,古义:把……作为。今义:认为。]

文本对应练:

4.下列加点词语的用法与其他三项不同的一项是( )

A.将有作则思知止以安人

B.想谗邪则思正身以黜恶

C.乐盘游则思三驱以为度

D.必固其根本

C [C项中的“乐”为意动用法,其他三项中加点的词语均为使动用法。]

文本对应练:

5.下列各句的句式,与例句不相同的一项是( )

例句:虽董之以严刑,振之以威怒

A.以其无礼于晋

B.句读之不知,惑之不解

C.既而得其尸于井

D.月出于东山之上

B [B项为宾语前置句,例句和其他三项都是状语后置句。]

思考:全文以论述为主,对同一个问题,作者往往从正反两方面进行剖析,这样说理更加透彻。请你结合文本举例分析。

文章开头使用正反对比论证的方法,加强了说服力。如“求木之长者,必固其根本”“根不固而求木之长”“知其不可”;“欲流之远者,必浚其泉源”“源不深而望流之远”“知其不可”;“思国之安者,必积其德义”“德不厚而思国之理”“知其不可”。因此,人君当“积其德义”“居安思危,戒奢以俭”,否则就是“伐根以求木茂,塞源而欲流长”。这样,文章的主旨就凸显出来了。

第二段“殷忧而道著”与“功成而德衰”的对比,“善始者”“繁”与“克终者”“寡”的互现,“竭诚”与“傲物”不同结果的比较,“载舟”经验与“覆舟”教训的对照,处处证明君主“积其德义”的重要性,主题得到了深化。“奔车朽索”的危险,“德不处其厚,情不胜其欲”的危害与“文武争驰,在君无事”的清明,“鸣琴垂拱,不言而化”的安康,更令唐太宗坚定了“积其德义”的信念。

课堂小结:

本文是魏征写给唐太宗的一篇奏疏。作者以政治家特有的敏锐眼力抓住了唐太宗“忘本”(即忘记以民为本)“忘危”(即忘记隋亡的教训)的根本问题,针锋相对地提出“十思”,简明扼要地论述了要“居安思危,戒奢以俭”的道理。

布置作业:

整理《非常学案》第95页-97页,第197页(文本对应练二十六)作业,完成全文背诵。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])