初中语文语文版九年级上册第三单元第9课:《中国人失掉自信力了吗》课件

文档属性

| 名称 | 初中语文语文版九年级上册第三单元第9课:《中国人失掉自信力了吗》课件 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 语文版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-02-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

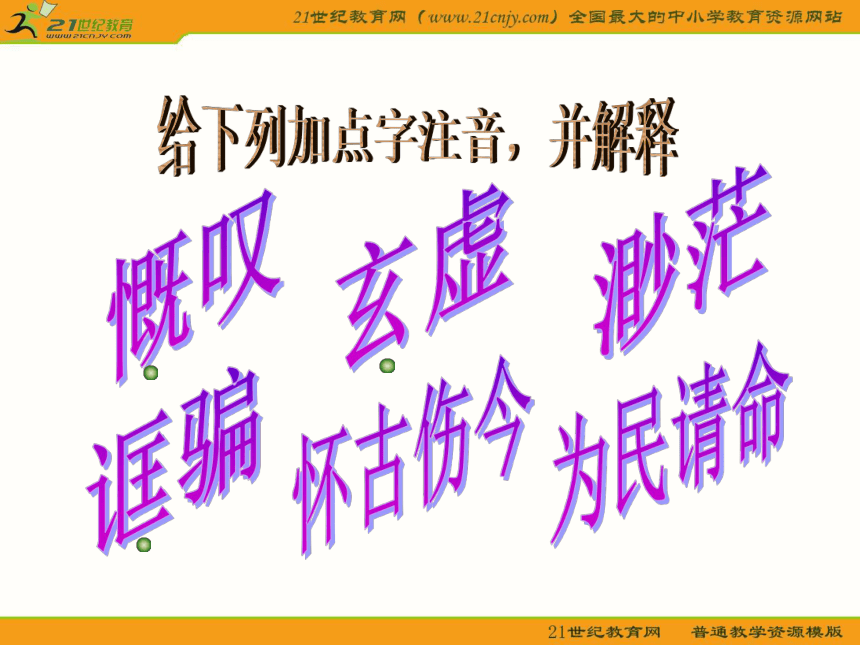

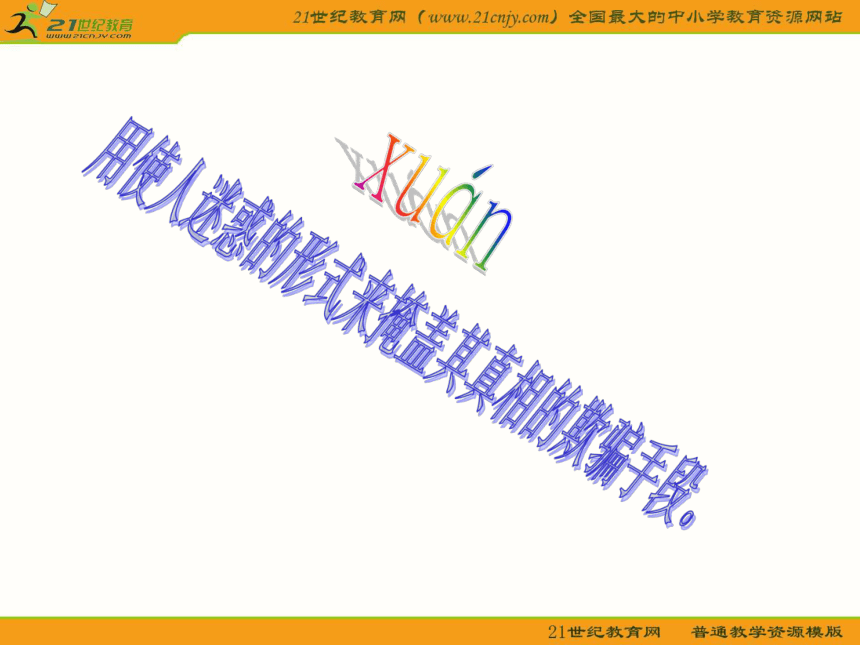

课件31张PPT。背景资料生字词本文选自《且介亭杂文》,作者鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才。鲁迅是他1918年为《新青年》写稿时开始使用的笔名。浙江绍兴人。伟大的文学家、思想家和革命家。作品:小说集《呐喊》 《故事新编》 散文诗集《野草》 散文集《朝花夕拾》 杂文集《热风》《华盖集》 《二心集》 《伪自由书》《花边文学》《准风月谈》 《三闲集》。本文选自《且介亭杂文》,作者鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才。鲁迅是他1918年为《新青年》写稿时开始使用的笔名。浙江绍兴人。伟大的文学家、思想家和革命家。作品:小说集《呐喊》 《故事新编》 散文诗集《野草》 散文集《朝花夕拾》 杂文集《热风》《华盖集》 《二心集》 《伪自由书》《花边文学》《准风月谈》 《三闲集》。给下列加点字注音,并解释慨叹玄虚渺茫诓骗怀古伤今为民请命用使人迷惑的形式来掩盖其真相的欺骗手段。xuán因没有把握而难以预期。哄骗。kuāng追念古代的事情因现在的事而伤悲。为人民保全生命或解除困苦。 这篇文章写于1934年9月25日,正是"九一八”事变三周年之后.当时,有些人散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自心力。鲁迅这篇文章,就是为批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信心而写的。 这篇文章写于1934年9月25日,正是"九一八”事变三周年之后.当时,有些人散布对抗日前途的悲观论调,指责中国人失掉了自心力。鲁迅这篇文章,就是为批驳这种错误论调,鼓舞民族的自信心而写的。第一部分(1—2段):揭示对方谬误.。揭示对方论点及论据,暗示对方的论证以偏概全。

第二部分(3—5段):直接反驳。驳敌方论证。说明敌方论据不能证明其论点。

第三部分(6—8段):间接反驳。用事实证名论点的正确从而反驳敌论点。揭示敌论点虚假。

第四部分(9段):做出结论。直接驳论点揭示对方论点以偏概全,以表面概事实。 第一部分(1—2段):揭示对方谬误.。揭示对方论点及论据,暗示对方的论证以偏概全。

第二部分(3—5段):直接反驳。驳敌方论证。说明敌方论据不能证明其论点。

第三部分(6—8段):间接反驳。用事实证名论点的正确从而反驳敌论点。揭示敌论点虚假。

第四部分(9段):做出结论。直接驳论点揭示对方论点以偏概全,以表面概事实。 1、公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,……于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。 答:2.那也只能说中国人曾经有过“自信力”,中国人现在是在发展着“自欺力”。 答:3、要论中国人,必须不被挫在表面的自欺欺人的脂粉所欺骗,要自己去看地底下。答: 4“虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”鲁迅是否定“正史”吗?答: 5“这一类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他们在前面前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知罢了。”这段话中的“他们”指什么人?又被什么人“摧残”“抹杀”“消灭”?答: “公开的文字”之国民党官方或半官方报纸及书刊上的言论。“两年以前”之“九?一八”事变日军占领了东三省,“一?二八”事变日军打进了上海;“现在”指日军正向华北逼近。“有人慨叹”的“有人”,指国民党御用文人,如《大公报》的编辑,也包括一些认识不清的人。 这两句话里的“中国人”,指的是国民党统治阶级、御用文人和一部分认识不清的人。理解了“中国人”的含义,我们就可以明确:对方论据的虚假性和片面性,就是在于这种现象只存在于反动统治阶级身上,根本不在于为民众奋斗的人身上。因此有人慨叹“中国人失掉了自信力”,其依据是建立在虚假片面的基础上的。 “挫在表面的自欺欺人的粉脂”,指的是古今封建统治阶级的欺骗宣传。“状元宰相”,指的是古今统治阶级的思想文化代言人,这里尤指国民党御用文人。“地底下”泛指古今一切有自信力的中国人,这里尤指为中华民族的解放而奋斗的中国的“肋骨和脊梁”。 鲁迅并不否定所谓“正史”,对于清高宗(乾隆)诏定的二十四史,不论从政治、历史、文学角度来看,我们都应给与科学的分析、鉴别,而不能一概抹煞。至于说“正史”实际上是帝王的家谱,那不过是从历代史官遵照统治阶级的意志去修史的角度去说的,这些“史”中必然带有封建正统观念。鲁迅在“正史”前加上“虽是等于为帝王将相作家谱”这样一个定语,目的在于突出后面一句话“也往往掩不住他们的光耀”,强调自古以来的志士仁人,他们勇于挑战时代重任,他们的求介坚毅,高风亮节,为世人景仰。他们的影响巨大,甚至连“正史”也不得不为其书写事迹。 文中的“他们”从行文用语来看是比较笼统的,但只要结合这篇文章写于一九三四年这一事实,就可以知道“他们”是指共产党领导的工农运动以及党所领导的文艺战士、同情革命的进步分子。其中像刘和珍、“左联”五烈士、杨杏佛先生、瞿秋白同志,都和鲁迅先生有过直接的交往,鲁迅对“他们”的战斗事迹和精神都给与高度评价。但“他们”却面临着国民党反动派的军事“围剿”和文化“围剿”,在白色恐怖之中,或被凶残的杀害(上述除瞿秋白外,在此——一九三四年以前,均遭杀害),或被无端的指控。 1、文章是怎样提出批驳的论点的? 2、文中反复承认“是事实”“也是事实”“却也是事实”,于后文的批判有什么关系? 3、文章是如何驳论证的? 4、文中“他信力”“自欺力”加引号起什么作用? 5、“失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路。”这里的“新生路”指什么? 6、作者指出“求申拜佛”的危害性是什么? 7、第6段作者提出“我们有并不失掉自信力的中国人在”,这对批驳敌论点起什么作用? 8、作者怎么证明正面论点呢? 9、课文最后一段如何总结呢? 从公开的文字的三个阶段叹气:先是自夸“地大物博”,后是寄希望国联,再后改为一味求神拜佛,怀古伤今,亮出批驳的靶子“有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。” 先确认敌论据的真实性,但这真实的论据不能证明其论点,为后文的驳论证奠定基础。 (1)自夸“地大物博”是信“地”信“物”并非“自信”。

(2)希望国联是“他信”不是“自信”。

(3)求神拜佛是“自欺”。

这些批驳证明失掉的不是“自信力”二是“他信力”,发展着“自欺力”。说明敌方的论据不能证明其论点。这就是批驳的“突破口”。 起讽刺否定的作用。 危害性是有益或是有害,一时就找不出分明的结果来,它的可以令人更长久的麻醉着自己。 新生路只相信自己的力量,号召全国民众团结只来抗日救亡。 作者从正面树立自己的论点是为间接反驳敌论点。 作者历数从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,作为事实论据证明他们都是没有失掉自信力的中国人。 第1句先论论点的前半部分,“中国人”不能看“表面的自欺欺人的脂粉”却要看“他的肋骨和脊梁”。不能以偏概全。第2句在论论点的后半部分,“自信力”的有无,“状元宰相的文章是不足为据的”要拿出自己的眼光来看地底下不能为大家所知道的事实。 再见

谢谢观赏

第二部分(3—5段):直接反驳。驳敌方论证。说明敌方论据不能证明其论点。

第三部分(6—8段):间接反驳。用事实证名论点的正确从而反驳敌论点。揭示敌论点虚假。

第四部分(9段):做出结论。直接驳论点揭示对方论点以偏概全,以表面概事实。 第一部分(1—2段):揭示对方谬误.。揭示对方论点及论据,暗示对方的论证以偏概全。

第二部分(3—5段):直接反驳。驳敌方论证。说明敌方论据不能证明其论点。

第三部分(6—8段):间接反驳。用事实证名论点的正确从而反驳敌论点。揭示敌论点虚假。

第四部分(9段):做出结论。直接驳论点揭示对方论点以偏概全,以表面概事实。 1、公开的文字上看起来:两年以前,我们总自夸着“地大物博”,……于是有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。 答:2.那也只能说中国人曾经有过“自信力”,中国人现在是在发展着“自欺力”。 答:3、要论中国人,必须不被挫在表面的自欺欺人的脂粉所欺骗,要自己去看地底下。答: 4“虽是等于为帝王将相作家谱的所谓‘正史’,也往往掩不住他们的光耀,这就是中国的脊梁。”鲁迅是否定“正史”吗?答: 5“这一类的人们,就是现在也何尝少呢?他们有确信,不自欺;他们在前面前仆后继的战斗,不过一面总在被摧残,被抹杀,消灭于黑暗中,不能为大家所知罢了。”这段话中的“他们”指什么人?又被什么人“摧残”“抹杀”“消灭”?答: “公开的文字”之国民党官方或半官方报纸及书刊上的言论。“两年以前”之“九?一八”事变日军占领了东三省,“一?二八”事变日军打进了上海;“现在”指日军正向华北逼近。“有人慨叹”的“有人”,指国民党御用文人,如《大公报》的编辑,也包括一些认识不清的人。 这两句话里的“中国人”,指的是国民党统治阶级、御用文人和一部分认识不清的人。理解了“中国人”的含义,我们就可以明确:对方论据的虚假性和片面性,就是在于这种现象只存在于反动统治阶级身上,根本不在于为民众奋斗的人身上。因此有人慨叹“中国人失掉了自信力”,其依据是建立在虚假片面的基础上的。 “挫在表面的自欺欺人的粉脂”,指的是古今封建统治阶级的欺骗宣传。“状元宰相”,指的是古今统治阶级的思想文化代言人,这里尤指国民党御用文人。“地底下”泛指古今一切有自信力的中国人,这里尤指为中华民族的解放而奋斗的中国的“肋骨和脊梁”。 鲁迅并不否定所谓“正史”,对于清高宗(乾隆)诏定的二十四史,不论从政治、历史、文学角度来看,我们都应给与科学的分析、鉴别,而不能一概抹煞。至于说“正史”实际上是帝王的家谱,那不过是从历代史官遵照统治阶级的意志去修史的角度去说的,这些“史”中必然带有封建正统观念。鲁迅在“正史”前加上“虽是等于为帝王将相作家谱”这样一个定语,目的在于突出后面一句话“也往往掩不住他们的光耀”,强调自古以来的志士仁人,他们勇于挑战时代重任,他们的求介坚毅,高风亮节,为世人景仰。他们的影响巨大,甚至连“正史”也不得不为其书写事迹。 文中的“他们”从行文用语来看是比较笼统的,但只要结合这篇文章写于一九三四年这一事实,就可以知道“他们”是指共产党领导的工农运动以及党所领导的文艺战士、同情革命的进步分子。其中像刘和珍、“左联”五烈士、杨杏佛先生、瞿秋白同志,都和鲁迅先生有过直接的交往,鲁迅对“他们”的战斗事迹和精神都给与高度评价。但“他们”却面临着国民党反动派的军事“围剿”和文化“围剿”,在白色恐怖之中,或被凶残的杀害(上述除瞿秋白外,在此——一九三四年以前,均遭杀害),或被无端的指控。 1、文章是怎样提出批驳的论点的? 2、文中反复承认“是事实”“也是事实”“却也是事实”,于后文的批判有什么关系? 3、文章是如何驳论证的? 4、文中“他信力”“自欺力”加引号起什么作用? 5、“失掉了他信力,就会疑,一个转身,也许能够只相信了自己,倒是一条新生路。”这里的“新生路”指什么? 6、作者指出“求申拜佛”的危害性是什么? 7、第6段作者提出“我们有并不失掉自信力的中国人在”,这对批驳敌论点起什么作用? 8、作者怎么证明正面论点呢? 9、课文最后一段如何总结呢? 从公开的文字的三个阶段叹气:先是自夸“地大物博”,后是寄希望国联,再后改为一味求神拜佛,怀古伤今,亮出批驳的靶子“有人慨叹曰:中国人失掉自信力了。” 先确认敌论据的真实性,但这真实的论据不能证明其论点,为后文的驳论证奠定基础。 (1)自夸“地大物博”是信“地”信“物”并非“自信”。

(2)希望国联是“他信”不是“自信”。

(3)求神拜佛是“自欺”。

这些批驳证明失掉的不是“自信力”二是“他信力”,发展着“自欺力”。说明敌方的论据不能证明其论点。这就是批驳的“突破口”。 起讽刺否定的作用。 危害性是有益或是有害,一时就找不出分明的结果来,它的可以令人更长久的麻醉着自己。 新生路只相信自己的力量,号召全国民众团结只来抗日救亡。 作者从正面树立自己的论点是为间接反驳敌论点。 作者历数从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,作为事实论据证明他们都是没有失掉自信力的中国人。 第1句先论论点的前半部分,“中国人”不能看“表面的自欺欺人的脂粉”却要看“他的肋骨和脊梁”。不能以偏概全。第2句在论论点的后半部分,“自信力”的有无,“状元宰相的文章是不足为据的”要拿出自己的眼光来看地底下不能为大家所知道的事实。 再见

谢谢观赏

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白杨礼赞

- 2 囚绿记

- 3 西花厅的海棠花又开了

- 4 *草莓

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 一厘米

- 7 *差半车麦秸

- 8 *清兵卫与葫芦

- 第三单元

- 9 中国人失掉自信力了吗

- 10 吴汉何尝杀妻

- 11 *大小猫洞

- 12 *世上没有傻问题

- 第四单元

- 13 致蒋经国先生信

- 14 *给儿子的一封信

- 15 *给女儿的信

- 16 给巴特勒的信

- 第五单元

- 17 茶馆(节选)

- 18 陈毅市长(选场)

- 19 *开国大典(节选)

- 第六单元

- 20 秋水

- 21 *愚公移山

- 22 *扁鹊见蔡桓公

- 23 捕蛇者说

- 24 诗词五首

- 第七单元

- 25 《论语》十则

- 26 鱼我所欲也

- 27 *订鬼

- 28 *马说

- 29 诗词五首