2022年中考语文二轮专项复习:诗歌鉴赏八忌(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文二轮专项复习:诗歌鉴赏八忌(共40张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 552.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-11 22:41:51 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

诗 歌 鉴 赏

答题八忌

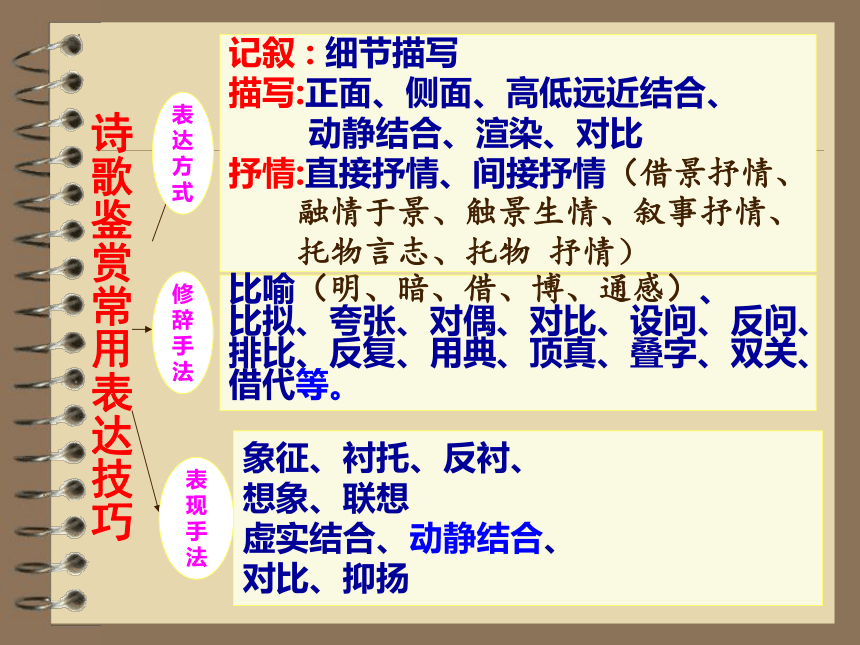

诗歌鉴赏常用表达技巧

表

达

方

式

记叙 : 细节描写

描写:正面、侧面、高低远近结合、

动静结合、渲染、对比

抒情:直接抒情、间接抒情(借景抒情、

融情于景、触景生情、叙事抒情、

托物言志、托物 抒情)

修

辞

手

法

比喻(明、暗、借、博、通感)、

比拟、夸张、对偶、对比、设问、反问、

排比、反复、用典、顶真、叠字、双关、

借代等。

表

现

手

法

象征、衬托、反衬、

想象、联想

虚实结合、动静结合、

对比、抑扬

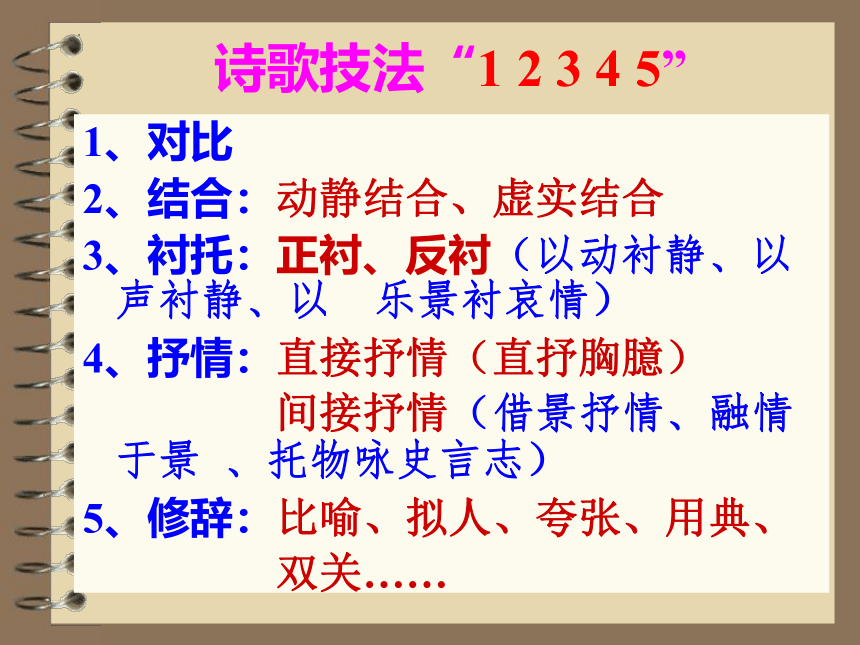

诗歌技法“1 2 3 4 5”

1、对比

2、结合:动静结合、虚实结合

3、衬托:正衬、反衬(以动衬静、以声衬静、以 乐景衬哀情)

4、抒情:直接抒情(直抒胸臆)

间接抒情(借景抒情、融情于景 、托物咏史言志)

5、修辞:比喻、拟人、夸张、用典、

双关……

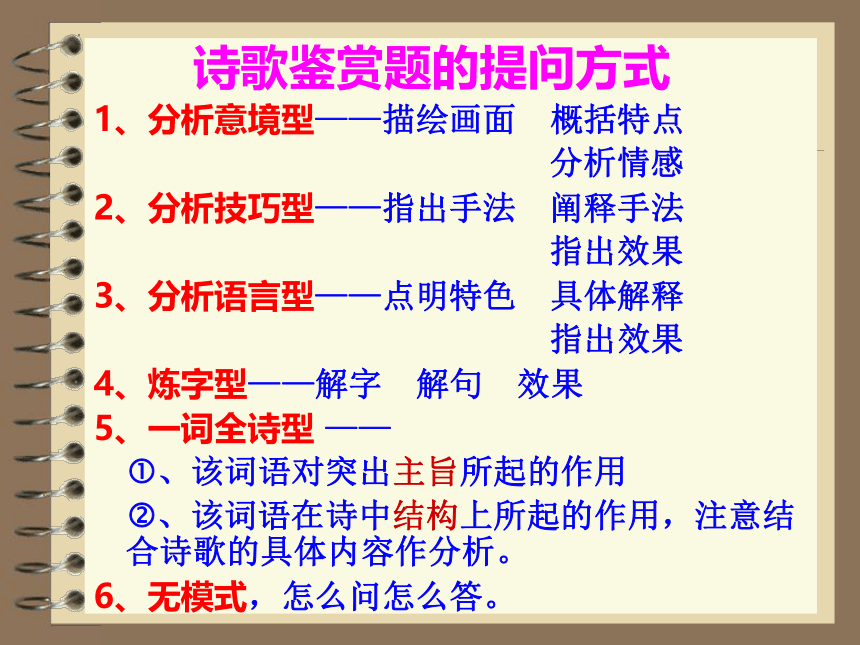

诗歌鉴赏题的提问方式

1、分析意境型——描绘画面 概括特点

分析情感

2、分析技巧型——指出手法 阐释手法

指出效果

3、分析语言型——点明特色 具体解释

指出效果

4、炼字型——解字 解句 效果

5、一词全诗型 ——

、该词语对突出主旨所起的作用

、该词语在诗中结构上所起的作用,注意结合诗歌的具体内容作分析。

6、无模式,怎么问怎么答。

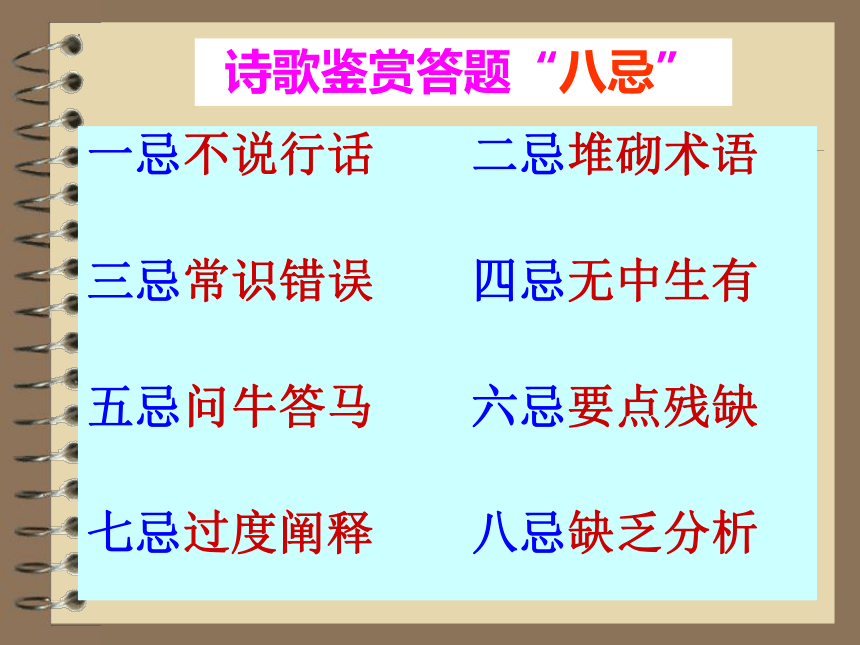

诗歌鉴赏答题“八忌”

一忌不说行话 二忌堆砌术语

三忌常识错误 四忌无中生有

五忌问牛答马 六忌要点残缺

七忌过度阐释 八忌缺乏分析

(1)简析这首诗是怎样表现雨后池塘水面的平静的。

(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。

雨后池上 刘攽

一雨池塘水面平,

淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,

更作荷心万点声。

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

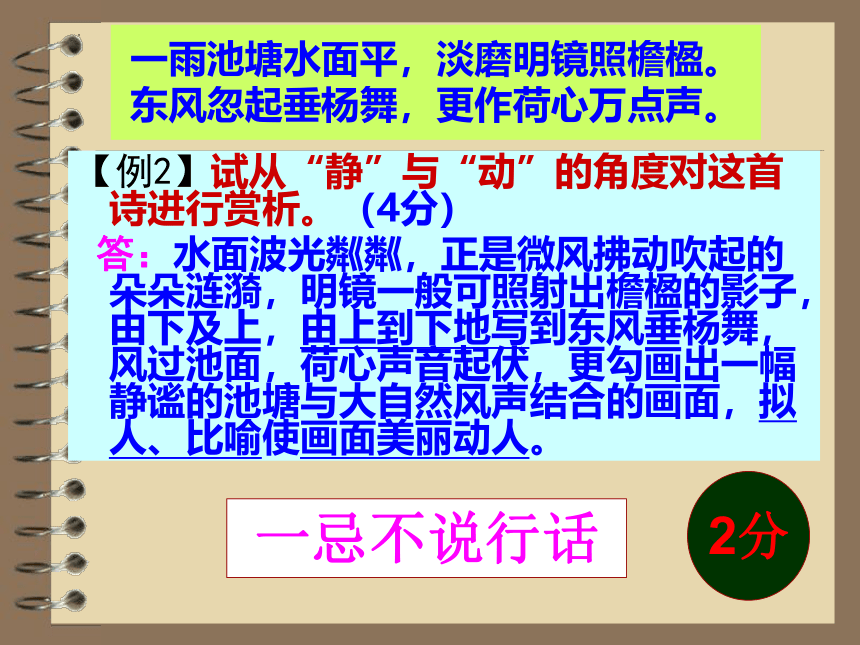

【例2】试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:水面波光粼粼,正是微风拂动吹起的朵朵涟漪,明镜一般可照射出檐楹的影子,由下及上,由上到下地写到东风垂杨舞,风过池面,荷心声音起伏,更勾画出一幅静谧的池塘与大自然风声结合的画面,拟人、比喻使画面美丽动人。

一忌不说行话

2分

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

【例2】试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:诗中是先静后动,第一句先写出雨后的池如镜面一样平静,后又说东风吹起杨舞,雨点落在荷叶上的景象。诗人主要使用的是借景抒情、借动抒情,通过平实质朴的语言,动静结合,融情于景,描绘出欢快的、平和恬淡的画面。

3分

二忌堆砌术语

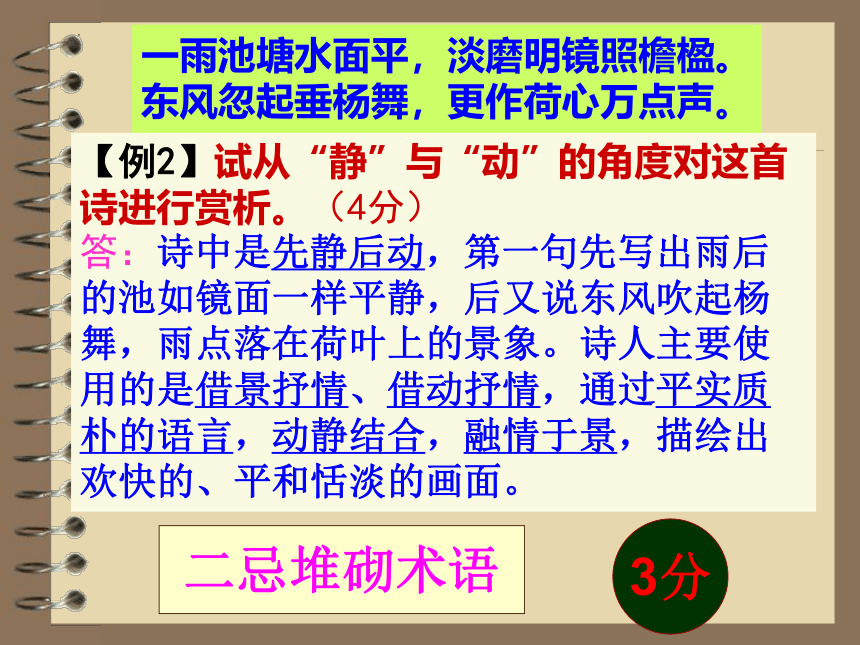

【例3】(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:全诗运用动静结合的手法,描写了雨后池上的清幽、平静。上阙两联从静的角度来直接描写池塘水面的平静,也写出作者的幽思之情,更为下文写作作铺垫。下阙两联以动衬静,从侧面写出雨后池上的幽静,也表现出作者悠闲自在的情趣。

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

3分

三忌常识错误

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

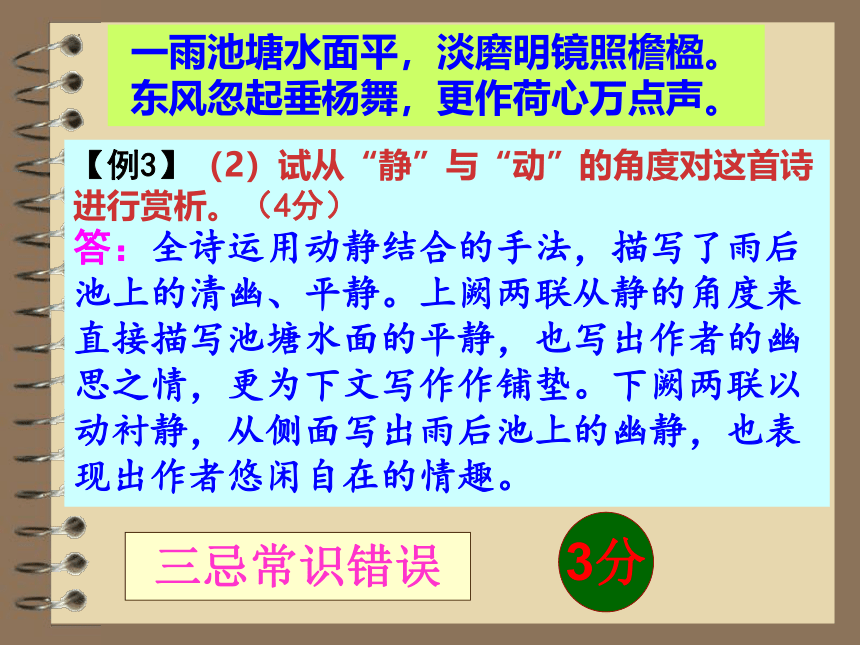

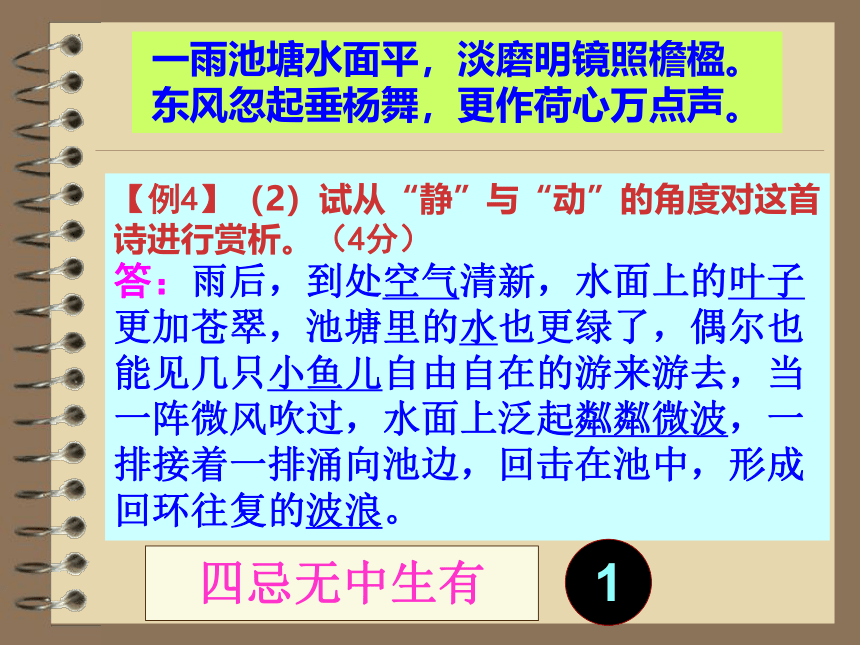

【例4】(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:雨后,到处空气清新,水面上的叶子更加苍翠,池塘里的水也更绿了,偶尔也能见几只小鱼儿自由自在的游来游去,当一阵微风吹过,水面上泛起粼粼微波,一排接着一排涌向池边,回击在池中,形成回环往复的波浪。

1

四忌无中生有

【例5】(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:像镜子一样的水面,没有一点涟漪,叫人心情平复;而东风一起,倒垂的杨柳随风飘舞。作者以物景抒情,寓情于景,情景交融的手法写此诗,表明自己的愉快心情。

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

1分

五忌问牛答马

【例6】(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:这首诗动静结合,以动衬静,表现了雨后池塘水面的平静,烘托出恬静淡雅的氛围。全诗的主旋律是静,写“动”是烘托池塘的静,并且洋溢出一派生机勃勃的万物复苏的景象,动静结合,妙不可言!

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

2分

六忌要点残缺

【例7】答:作者先用比喻手法将池塘水面比成一面明镜,接着又写到忽然一阵风吹过,垂下的杨柳开始舞动,水面的荷花又发出“万点声”,给人以动态的感觉。这样以动衬静,动静结合,使诗歌更生动,表现了一幅优美的画面,也体现了作者早已心如止水,厌倦了战争,希望过上平静的生活的心情。

【例8】答:本诗中作者以水平如镜描绘了祖国人民安居乐业的美好;又以东风舞杨柳、荷心万点声表达了自己心中的豪情壮志。

3分

1分

七忌过度诠释

【例9】(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:“静”:雨后的池塘,明镜一般的水面;“动”:忽然吹来的东风,在池塘两岸迎风飘动的杨柳,柳叶上洒落池塘的水滴。本诗通过一静一动,动静结合,更显出雨后池塘的美丽。

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

3分

八忌缺乏分析

正确的参考答案:

(1)本诗动静结合以动衬静,生动地将“雨后池塘”形象展观在读者眼前,突出了诗人闲适愉悦之情。

(2)一、二句写“静”:“明镜”般平静的水面,照出岸边的“檐楹”,一切都显得清新爽人,安静祥和。

(3)三、四句写“动”:一股“东风”忽然吹动池边的杨柳,柳枝上的雨点刷落在荷花上,传来一片响声,为静谧的环境平添了一分生机。

4分

正确的参考答案:

1、第一、二句写静:“雨后池塘”水面平静,如轻轻擦拭过的“明镜”,映照着塘边的“檐楹”。

2、第三、四句写动:忽然一阵“东风”吹过,“垂杨”翩翩起舞,树叶上的雨点打在荷花上,发出轻轻的声响。

3、此诗用动静结合的手法描写了一幅雨后池塘的画面,表达了诗人对大自然的喜爱。

4分

小结:“诗歌答题八忌”

一忌不说行话 二忌堆砌术语

三忌常识错误 四忌无中生有

五忌问牛答马 六忌要点残缺

七忌过度阐释 八忌缺乏分析

理解准备

形成答案

如何解答诗歌鉴赏题?

审

题

目

审

作

者

审

意

象

审

注

释

品

意

境

品

感

情

品

技

巧

品

语

言

据

题

设

点

适

度

分

析

总

分

结

合

截

取

词

句

四审四品

分点引证

阅读下面一首词,请分析下面的答案能得多少分,并说出理由。

蝶恋花 晏殊

槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子双飞去。明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。

昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处。

问:词的上阙中,诗人是怎样表现离恨之苦的 (4分)

答案1:菊花和兰花愁得哭泣生烟;天冷了,燕子成双成对飞去,人却不能。月亮不解我的心;天亮了,我也不曾安睡。

——0分。病因:以译代析。

【分析】诗歌鉴赏离不开理解,没有理解就没有鉴赏,因此诗歌鉴赏时往往有串释一下诗句内容的必要,但是这种串释只是鉴赏的前提,而不是鉴赏本身。这两句的回答,只是对诗句作简单的翻译,没有根据题干的要求进行答题,显然不符合鉴赏题的要求。

在题干中,“上阕”限定了答题范围,而“怎样表现”说明此题考查鉴赏古典诗歌的艺术技巧,也就是说,指出作者用了什么方法来表现自己“离恨苦”的感情,是答题的要点。

【对策】读懂题干。

答案2:表现了诗人伤心、孤独的离恨苦。

——0分。病因:答非所问。

【分析】

考生或者疏于审题,或者根本不明题意,故而出现了这种让人哭笑不得的问答方式。题干问的是“在词的上阙中,诗人是怎样表现离恨苦的 ”依据题干的要求,应该回答的是“怎样表现”,而不是“表现什么”。“怎样表现”也就是作者使用了何种方法、技巧、手段去表现。

【对策】理清答题思路。

答案3:作者用凄凉的景色描写出孤独寂寞的画面,抒发自己的幽幽离愁,寓情于景,情景交融。

——1分。病因:笼统空洞。

【分析】得分点:寓情于景。失分点:考生不懂得在诗歌鉴赏时必须抓住诗歌的具体内容去分析,在回答“怎样表现离恨苦”时,只用了“用凄凉的景色”这句抽象的话代替了对“菊愁兰泣”、“燕子双飞”和“明月无情”等一系列鲜明意象以及所用技巧的分析。由于过于笼统概括,显得十分空洞。这种答案往往大而不当,不着边际,失分严重;但又是诗歌鉴赏中最常见的毛病,所以也是最主要的失分原因。上阕中,作者看到清晨栏杆外的菊花笼罩着一层愁惨的烟雾,兰花沾露似乎是默默饮泣。罗幕之间透露着缕缕轻寒,一双燕子飞去。明月不明白离别之苦,斜斜的银辉直到破晓还穿入朱户。这里有三个要点:“菊愁兰泣”、“燕子双飞”和“明月无情”。答题时三者的方法和分析缺一不可。

【对策】分析意象特点

答案4:作者通过对燕子等景物的描写,写出自己的离恨苦,衬托出自己的苦闷心情。

——1分。病因:只抓一点。

【分析】得分点:燕子、衬托。失分点:学生只从诸多意象中单单拈出一个“燕子”,然后用一个“等”宇一带而过。以偏概全、挂一漏万,严重失分。词的上阙出现了一连串的意象,作者是在用这“一连串的意象”渲染一种凄苦的氛围,借以烘托自己的“离恨苦”。在表现“离恨苦”时,各个意象所表现的感情是各有侧重的,使用的技巧也是彼此有别的——燕子的“双飞”是用来反衬孤独,“菊愁兰泣”是借拟人手法“移情于景”,“明月”则是以“满月”之“圆”暗衬自己的“别离”之“缺”。

【对策】找出意象的使用方法及表情作用的“区别”和“不同”。

答案5:作者借景抒情,用菊、兰、燕子、明月等一系列意象表达了景物无情人有情的情感,强烈地抒发了自己的离恨苦。

——1分。病因:缺乏分析。

【分析】这份答案表面上似乎已经把几个意象一网打尽,无一遗漏。根据题干的要求,学生应该答的是“用菊、兰、燕子、明月”等“怎样”表现了“离恨苦”,重点在“怎样”,也即艺术技巧;而不是“用菊、兰、燕子、明月”表现了“离恨苦”。学生只是将意象当作一个个例子,用来证明自己的某些观点,缺少结合诗句本身进行分析,没有分析出“意象”的寓意,观点与例子之间只是一种水与油的关系,脱离诗句本身,停留在“观点”加“例子”的层面上,不能体现诗句蕴涵的思想内容,这种浮在表面,落不到实处的“赏析”,显然违背了诗歌鉴赏的规律,也是诗歌鉴赏严重失分的一个原因。 【对策】具体分析

答案6:花笼轻烟,似脉脉含愁;兰花沾露珠,像默默饮泣。作者先把菊、兰拟人化,表现出自己的哀愁。燕子双飞反衬出诗人的孤独,明月之“圆”暗衬离别之“缺”,作者借物抒情,用了拟人和反衬表现了离恨之苦。

【分析】4分。答题思路:方法+分析解说。

答案7:诗人用“愁烟”“泣露”将“菊”“兰”人格化,移情于景,借景抒发自己的哀愁;用燕子的双飞,反衬出人的孤独;用明月之“圆”来暗衬离别之“缺”,又借对明月的埋怨,含蓄地写出自己彻夜未眠,从而有力地写出自己的离恨之深。

【分析】4分。答题思路:方法+分析解说。

且看正确解答——

答案8:首句用拟人手法,移情于物,表面写菊愁兰泣,实则是人内心悲伤;然后用燕子双飞来反衬人孑然一身,凸显出主人公的孤独和对所思之人的期盼;最后两句再次使用拟人的手法,埋怨月光照朱户的无情,以明月“不谙”衬“人谙”。反复使用借景抒情的手法,巧妙地表现离恨苦。

【分析】4分。答题思路:方法+分析解说。

阅读下面的一首唐诗,分析下面的答案,然后写出自己的答案。

春兴 武元衡

杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。

春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。

问1:诗歌三、四句中的“吹”、“逐”很富表现力,试具体分析二字的作用。

答案1:日有所思,夜有所梦。想念春天,便梦见春风。本来梦是人的主观意识,但这里用“吹”,说明作者是因春风而发梦。“逐”是追的意思,不说春风带我,而说我追春风,是梦吗 表现了作者对春的向往。

——病因:曲解主旨。

【正确答案】

“吹”字有唤醒之意,它使春风显得特别多情,唤起游子的乡思并且特意殷勤吹送诗人的乡梦,为乡梦作伴引路;“逐”有急切的意味,不仅写出了思乡之切,而且一个“逐”字还使乡梦由无形变有形,具体形象可感。

问2:“春”字在抒发感情方面起什么作用 (4分)

答案1:春天是一年的开始,代表着万物复苏,也是给人带来希望的季节。作者陶醉于春天,体现了热爱生活、乐观向上的生活态度,抒发了快乐的感情。

——病因:望文生义、任意发挥。

答案2:作者借“春”表达了对生命的热爱和为国效忠的强烈愿望。诗人连做梦都想随春风来到洛城,可见诗人怀才不遇,渴望一展雄才的豪情壮志。

——病因:无中生有。

【对策】品味揣摩

【参考答案】

在整首诗中,“春”字贯穿始终,它触发乡思,引发乡梦,吹送乡梦,无所不在。(2分)由于春色春风的熏染,使乡思、乡梦渗透了春的温馨明丽的色彩。(2分)

或:“春”字贯穿了全诗,引起思乡之情,又把思乡之梦送回家乡。给人一丝温馨的感觉,并不像秋思那么凄凉悲苦。

或:“春”贯穿于全诗之中,触发乡思,引动乡梦,使得原本伤感的乡思乡梦似乎也渗透了春的温馨,抒发了梦境中心灵得到慰藉的喜悦。

或:“春”字贯穿全诗,因春天的景物触动了漂泊异乡的情怀,由春触发了思乡,而思乡梦也随春风而生,逐春风而归,春的色彩是明丽的,更多地体现出了乡思的伤感惆怅而减少了沉重苍凉。

练

一

练

粤秀峰晚望同黄香石诸子二首(其一)

谭敬昭(清)

江上青山山外江,远帆片片点归艭①。

横空老鹤南飞去,带得钟声到海幢②。

注:①艭:shuāng小船。②海幢:广州海幢寺。

(1)诗中哪些意象体现了题目中的“晚望”

请分别从“晚”、“望”两个方面回答。(3分)

(2)简析诗中“带”字的妙处。(3分)

(3)从动与静的角度赏析本诗。(3分)

(1)体现“晚”的意象:归艭、钟声。

体现“望”的意象:青山、江、远帆、老鹤、海幢寺。

(2)简析诗中“带”字的妙处。(3分)

(2)“带”字运用拟人手法,赋予老鹤人的动作;且化虚为实,把听觉上的钟声写成能看见带走的实物。生动新奇的表现了海幢寺晚钟传来时,一只老鹤渐渐飞来的情形,含蓄的表达了诗人的愉悦之情。

参考答案

(1)诗中哪些意象体现了题目中的“晚望” 请分别从“晚”、“望”两个方面回答。(3分)

(3)从动与静的角度赏析本诗。(3分)

答:①首句为“静”:作者驻足粤秀峰,见脚下江流蜿蜒而去,江与山已融为一体。

②其余三句为“动”:远望处,只见江面上点缀着一只只扬帆归航的渔船;空中,一只老鹤从北方飞来,诗人想象,它正将那悠长的钟声带到那海幢寺。

③全诗动静结合,意境空灵阔大,含蓄的表达了诗人晚望时的闲适愉悦之情。

〔正宫〕塞鸿秋·浔阳即景

周德清(元)

长江万里白如练,淮山数点青如淀。

江帆几片疾如箭,山泉千尺飞如电。

晚云都变露,新月初学扇,塞鸿一字来如线。

【注】: 浔阳:今江西九江市。 即景:写眼前景物。 练:白绢。 淮山:泛指长江以北淮河流域的山。 淀:同“靛”,即靛青,一种青兰色染料。

(1)请各举一例说明这首散曲运用的三种修辞方法。(3分)

【参考答案】

①比喻,如将长江比作白练,江帆比作箭等;

②对偶,其中一二两句对偶,三四两句对偶;

③拟人,如说新月学扇。

(2)这首散曲一句一景,合起来又构成了一幅色彩绚丽的浔阳山水图。请分别从写景的顺序和动静的角度对这首散曲作简要说明。(4分)

【参考答案】

顺序:由远及近,由大到小。一、二句写长江万里,远山重重,写的是大处、远景;三、四句写江上轻帆,山泉飞流,写的是个体、近景;五至七句则从前四句的白天转到傍晚,又地面转到天空。

动静:以动衬静、动静结合,描绘出气象万千而又和谐统一的浔阳即景图。一、二句侧重写江、山的雄伟,是静态的。三至七句写江帆的迅疾,山泉飞流,尤其是北雁南来,均是动态。

蝶恋花 · 早行

周邦彦

月皎惊乌栖不定,更漏①将残,辘轳②牵金井。唤起两眸清炯炯。泪花落枕红绵冷。

执手霜风吹鬓影。去意徊徨,别语愁难听。楼上阑干横斗柄③,露寒人远鸡相应。

【注】①更漏:即刻漏,古代记时器。②轳辘:井上汲水轳辘转动的声音。③斗柄:北斗七星的第五至第七的三颗星象古代酌酒所用的斗把,叫做斗柄。

(1)“泪花落枕红绵冷”中的“冷”字为什么耐人寻味?(4分)

(2)本词最后两句是“以景结情”的成功的妙句。请作简要的赏析。(3分)

答:“冷”字说明泪水早已把枕芯湿透了,枕着会感到比较冷。暗示出女子一夜不曾合眼,仿佛连“红绵”都感到心寒意冷。“冷”字生动地烘托出伤别的气氛,形象地表现出离别场景之凄切,悲伤离情之苦楚。

【评分说明】泪水湿透枕芯(或红绵)1分,暗示出女子一夜不曾合眼1分,烘托出伤别的气氛1分,表现出离别场景之凄切,悲伤离情之苦楚1分,满分4分。

参考答案

(1)“泪花落枕红绵冷”中的“冷”字为什么耐人寻味?(4分)

(2)本词最后两句是“以景结情”的成功的妙句。请作简要的赏析。(3分)

最后两句描绘了男女别后的景象,表现的是行者(男子)对女子依依难舍的离愁。行者(男子)远去,但还恋恋不舍地回头遥望女子居住的高楼,然而这高楼已隐入地平线下去了,眼中只见斗柄横斜,天色放亮,寒露袭人,鸡声四起,更衬出旅途的寂寞。人,也越走越远了。最后两句以景代情作结,使得涛歌“此时无情胜有情”,显得意犹末尽,比直抒别情更富感染力,别具一种不言而神伤的情韵。

【评分说明】行者(男子)对女子依依难舍的离愁1分,描绘景象1分,以景结情的表达效果1分,满分3分。

蝶恋花·早行

周邦彦

月皎惊乌栖不定,更漏①将残,辘轳②牵金井。唤起两眸清炯炯。泪花落枕红绵冷。

执手霜风吹鬓影。去意徊徨,别语愁难听。楼上阑干横斗柄③,露寒人远鸡相应。

【注】①更漏:即刻漏,古代记时器。②轳辘:井上汲水轳辘转动的声音。③斗柄:北斗七星的第五至第七的三颗星象古代酌酒所用的斗把,叫做斗柄。

阅读下面这首宋词,然后回答问题。(7分)

西江月 苏轼

世事一场大梦,人生几度新凉 夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少, 月明多被云妨。中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

[注]本文写于苏轼被贬黄州之时。

(1)“人生几度新凉”句中的“凉”字用得妙极,请结合全词作简要分析。(3分)

(2)这首词是如何抒情的?请简要分析。(4分)

①“凉”字指随着又一个秋天的来临,天气变凉;(1分)②诗人因“乌台诗案”被系入狱,备受凌辱,后侥幸不死而被贬黄州的人生际遇,让诗人感到悲凉;(1分)③人生命运起伏不定,变幻莫测,暗含世态炎凉(或诗人含冤被贬后难耐的孤寂落寞和不被世人理解的苦痛凄凉)。(1分)

寓情于景,情景交融(或借景抒情)。(2分)全词通过对新凉风叶、孤光明月等景物的描写,将吟咏节序与感慨身世、抒发悲情紧密结合起来,由秋思及人生,触景生情,感慨悲歌,情真意切,令人回味无穷。(2分)

市参赛题

诗 歌 鉴 赏

答题八忌

诗歌鉴赏常用表达技巧

表

达

方

式

记叙 : 细节描写

描写:正面、侧面、高低远近结合、

动静结合、渲染、对比

抒情:直接抒情、间接抒情(借景抒情、

融情于景、触景生情、叙事抒情、

托物言志、托物 抒情)

修

辞

手

法

比喻(明、暗、借、博、通感)、

比拟、夸张、对偶、对比、设问、反问、

排比、反复、用典、顶真、叠字、双关、

借代等。

表

现

手

法

象征、衬托、反衬、

想象、联想

虚实结合、动静结合、

对比、抑扬

诗歌技法“1 2 3 4 5”

1、对比

2、结合:动静结合、虚实结合

3、衬托:正衬、反衬(以动衬静、以声衬静、以 乐景衬哀情)

4、抒情:直接抒情(直抒胸臆)

间接抒情(借景抒情、融情于景 、托物咏史言志)

5、修辞:比喻、拟人、夸张、用典、

双关……

诗歌鉴赏题的提问方式

1、分析意境型——描绘画面 概括特点

分析情感

2、分析技巧型——指出手法 阐释手法

指出效果

3、分析语言型——点明特色 具体解释

指出效果

4、炼字型——解字 解句 效果

5、一词全诗型 ——

、该词语对突出主旨所起的作用

、该词语在诗中结构上所起的作用,注意结合诗歌的具体内容作分析。

6、无模式,怎么问怎么答。

诗歌鉴赏答题“八忌”

一忌不说行话 二忌堆砌术语

三忌常识错误 四忌无中生有

五忌问牛答马 六忌要点残缺

七忌过度阐释 八忌缺乏分析

(1)简析这首诗是怎样表现雨后池塘水面的平静的。

(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。

雨后池上 刘攽

一雨池塘水面平,

淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,

更作荷心万点声。

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

【例2】试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:水面波光粼粼,正是微风拂动吹起的朵朵涟漪,明镜一般可照射出檐楹的影子,由下及上,由上到下地写到东风垂杨舞,风过池面,荷心声音起伏,更勾画出一幅静谧的池塘与大自然风声结合的画面,拟人、比喻使画面美丽动人。

一忌不说行话

2分

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

【例2】试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:诗中是先静后动,第一句先写出雨后的池如镜面一样平静,后又说东风吹起杨舞,雨点落在荷叶上的景象。诗人主要使用的是借景抒情、借动抒情,通过平实质朴的语言,动静结合,融情于景,描绘出欢快的、平和恬淡的画面。

3分

二忌堆砌术语

【例3】(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:全诗运用动静结合的手法,描写了雨后池上的清幽、平静。上阙两联从静的角度来直接描写池塘水面的平静,也写出作者的幽思之情,更为下文写作作铺垫。下阙两联以动衬静,从侧面写出雨后池上的幽静,也表现出作者悠闲自在的情趣。

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

3分

三忌常识错误

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

【例4】(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:雨后,到处空气清新,水面上的叶子更加苍翠,池塘里的水也更绿了,偶尔也能见几只小鱼儿自由自在的游来游去,当一阵微风吹过,水面上泛起粼粼微波,一排接着一排涌向池边,回击在池中,形成回环往复的波浪。

1

四忌无中生有

【例5】(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:像镜子一样的水面,没有一点涟漪,叫人心情平复;而东风一起,倒垂的杨柳随风飘舞。作者以物景抒情,寓情于景,情景交融的手法写此诗,表明自己的愉快心情。

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

1分

五忌问牛答马

【例6】(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:这首诗动静结合,以动衬静,表现了雨后池塘水面的平静,烘托出恬静淡雅的氛围。全诗的主旋律是静,写“动”是烘托池塘的静,并且洋溢出一派生机勃勃的万物复苏的景象,动静结合,妙不可言!

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

2分

六忌要点残缺

【例7】答:作者先用比喻手法将池塘水面比成一面明镜,接着又写到忽然一阵风吹过,垂下的杨柳开始舞动,水面的荷花又发出“万点声”,给人以动态的感觉。这样以动衬静,动静结合,使诗歌更生动,表现了一幅优美的画面,也体现了作者早已心如止水,厌倦了战争,希望过上平静的生活的心情。

【例8】答:本诗中作者以水平如镜描绘了祖国人民安居乐业的美好;又以东风舞杨柳、荷心万点声表达了自己心中的豪情壮志。

3分

1分

七忌过度诠释

【例9】(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。(4分)

答:“静”:雨后的池塘,明镜一般的水面;“动”:忽然吹来的东风,在池塘两岸迎风飘动的杨柳,柳叶上洒落池塘的水滴。本诗通过一静一动,动静结合,更显出雨后池塘的美丽。

一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

3分

八忌缺乏分析

正确的参考答案:

(1)本诗动静结合以动衬静,生动地将“雨后池塘”形象展观在读者眼前,突出了诗人闲适愉悦之情。

(2)一、二句写“静”:“明镜”般平静的水面,照出岸边的“檐楹”,一切都显得清新爽人,安静祥和。

(3)三、四句写“动”:一股“东风”忽然吹动池边的杨柳,柳枝上的雨点刷落在荷花上,传来一片响声,为静谧的环境平添了一分生机。

4分

正确的参考答案:

1、第一、二句写静:“雨后池塘”水面平静,如轻轻擦拭过的“明镜”,映照着塘边的“檐楹”。

2、第三、四句写动:忽然一阵“东风”吹过,“垂杨”翩翩起舞,树叶上的雨点打在荷花上,发出轻轻的声响。

3、此诗用动静结合的手法描写了一幅雨后池塘的画面,表达了诗人对大自然的喜爱。

4分

小结:“诗歌答题八忌”

一忌不说行话 二忌堆砌术语

三忌常识错误 四忌无中生有

五忌问牛答马 六忌要点残缺

七忌过度阐释 八忌缺乏分析

理解准备

形成答案

如何解答诗歌鉴赏题?

审

题

目

审

作

者

审

意

象

审

注

释

品

意

境

品

感

情

品

技

巧

品

语

言

据

题

设

点

适

度

分

析

总

分

结

合

截

取

词

句

四审四品

分点引证

阅读下面一首词,请分析下面的答案能得多少分,并说出理由。

蝶恋花 晏殊

槛菊愁烟兰泣露,罗幕轻寒,燕子双飞去。明月不谙离恨苦,斜光到晓穿朱户。

昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素,山长水阔知何处。

问:词的上阙中,诗人是怎样表现离恨之苦的 (4分)

答案1:菊花和兰花愁得哭泣生烟;天冷了,燕子成双成对飞去,人却不能。月亮不解我的心;天亮了,我也不曾安睡。

——0分。病因:以译代析。

【分析】诗歌鉴赏离不开理解,没有理解就没有鉴赏,因此诗歌鉴赏时往往有串释一下诗句内容的必要,但是这种串释只是鉴赏的前提,而不是鉴赏本身。这两句的回答,只是对诗句作简单的翻译,没有根据题干的要求进行答题,显然不符合鉴赏题的要求。

在题干中,“上阕”限定了答题范围,而“怎样表现”说明此题考查鉴赏古典诗歌的艺术技巧,也就是说,指出作者用了什么方法来表现自己“离恨苦”的感情,是答题的要点。

【对策】读懂题干。

答案2:表现了诗人伤心、孤独的离恨苦。

——0分。病因:答非所问。

【分析】

考生或者疏于审题,或者根本不明题意,故而出现了这种让人哭笑不得的问答方式。题干问的是“在词的上阙中,诗人是怎样表现离恨苦的 ”依据题干的要求,应该回答的是“怎样表现”,而不是“表现什么”。“怎样表现”也就是作者使用了何种方法、技巧、手段去表现。

【对策】理清答题思路。

答案3:作者用凄凉的景色描写出孤独寂寞的画面,抒发自己的幽幽离愁,寓情于景,情景交融。

——1分。病因:笼统空洞。

【分析】得分点:寓情于景。失分点:考生不懂得在诗歌鉴赏时必须抓住诗歌的具体内容去分析,在回答“怎样表现离恨苦”时,只用了“用凄凉的景色”这句抽象的话代替了对“菊愁兰泣”、“燕子双飞”和“明月无情”等一系列鲜明意象以及所用技巧的分析。由于过于笼统概括,显得十分空洞。这种答案往往大而不当,不着边际,失分严重;但又是诗歌鉴赏中最常见的毛病,所以也是最主要的失分原因。上阕中,作者看到清晨栏杆外的菊花笼罩着一层愁惨的烟雾,兰花沾露似乎是默默饮泣。罗幕之间透露着缕缕轻寒,一双燕子飞去。明月不明白离别之苦,斜斜的银辉直到破晓还穿入朱户。这里有三个要点:“菊愁兰泣”、“燕子双飞”和“明月无情”。答题时三者的方法和分析缺一不可。

【对策】分析意象特点

答案4:作者通过对燕子等景物的描写,写出自己的离恨苦,衬托出自己的苦闷心情。

——1分。病因:只抓一点。

【分析】得分点:燕子、衬托。失分点:学生只从诸多意象中单单拈出一个“燕子”,然后用一个“等”宇一带而过。以偏概全、挂一漏万,严重失分。词的上阙出现了一连串的意象,作者是在用这“一连串的意象”渲染一种凄苦的氛围,借以烘托自己的“离恨苦”。在表现“离恨苦”时,各个意象所表现的感情是各有侧重的,使用的技巧也是彼此有别的——燕子的“双飞”是用来反衬孤独,“菊愁兰泣”是借拟人手法“移情于景”,“明月”则是以“满月”之“圆”暗衬自己的“别离”之“缺”。

【对策】找出意象的使用方法及表情作用的“区别”和“不同”。

答案5:作者借景抒情,用菊、兰、燕子、明月等一系列意象表达了景物无情人有情的情感,强烈地抒发了自己的离恨苦。

——1分。病因:缺乏分析。

【分析】这份答案表面上似乎已经把几个意象一网打尽,无一遗漏。根据题干的要求,学生应该答的是“用菊、兰、燕子、明月”等“怎样”表现了“离恨苦”,重点在“怎样”,也即艺术技巧;而不是“用菊、兰、燕子、明月”表现了“离恨苦”。学生只是将意象当作一个个例子,用来证明自己的某些观点,缺少结合诗句本身进行分析,没有分析出“意象”的寓意,观点与例子之间只是一种水与油的关系,脱离诗句本身,停留在“观点”加“例子”的层面上,不能体现诗句蕴涵的思想内容,这种浮在表面,落不到实处的“赏析”,显然违背了诗歌鉴赏的规律,也是诗歌鉴赏严重失分的一个原因。 【对策】具体分析

答案6:花笼轻烟,似脉脉含愁;兰花沾露珠,像默默饮泣。作者先把菊、兰拟人化,表现出自己的哀愁。燕子双飞反衬出诗人的孤独,明月之“圆”暗衬离别之“缺”,作者借物抒情,用了拟人和反衬表现了离恨之苦。

【分析】4分。答题思路:方法+分析解说。

答案7:诗人用“愁烟”“泣露”将“菊”“兰”人格化,移情于景,借景抒发自己的哀愁;用燕子的双飞,反衬出人的孤独;用明月之“圆”来暗衬离别之“缺”,又借对明月的埋怨,含蓄地写出自己彻夜未眠,从而有力地写出自己的离恨之深。

【分析】4分。答题思路:方法+分析解说。

且看正确解答——

答案8:首句用拟人手法,移情于物,表面写菊愁兰泣,实则是人内心悲伤;然后用燕子双飞来反衬人孑然一身,凸显出主人公的孤独和对所思之人的期盼;最后两句再次使用拟人的手法,埋怨月光照朱户的无情,以明月“不谙”衬“人谙”。反复使用借景抒情的手法,巧妙地表现离恨苦。

【分析】4分。答题思路:方法+分析解说。

阅读下面的一首唐诗,分析下面的答案,然后写出自己的答案。

春兴 武元衡

杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。

春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。

问1:诗歌三、四句中的“吹”、“逐”很富表现力,试具体分析二字的作用。

答案1:日有所思,夜有所梦。想念春天,便梦见春风。本来梦是人的主观意识,但这里用“吹”,说明作者是因春风而发梦。“逐”是追的意思,不说春风带我,而说我追春风,是梦吗 表现了作者对春的向往。

——病因:曲解主旨。

【正确答案】

“吹”字有唤醒之意,它使春风显得特别多情,唤起游子的乡思并且特意殷勤吹送诗人的乡梦,为乡梦作伴引路;“逐”有急切的意味,不仅写出了思乡之切,而且一个“逐”字还使乡梦由无形变有形,具体形象可感。

问2:“春”字在抒发感情方面起什么作用 (4分)

答案1:春天是一年的开始,代表着万物复苏,也是给人带来希望的季节。作者陶醉于春天,体现了热爱生活、乐观向上的生活态度,抒发了快乐的感情。

——病因:望文生义、任意发挥。

答案2:作者借“春”表达了对生命的热爱和为国效忠的强烈愿望。诗人连做梦都想随春风来到洛城,可见诗人怀才不遇,渴望一展雄才的豪情壮志。

——病因:无中生有。

【对策】品味揣摩

【参考答案】

在整首诗中,“春”字贯穿始终,它触发乡思,引发乡梦,吹送乡梦,无所不在。(2分)由于春色春风的熏染,使乡思、乡梦渗透了春的温馨明丽的色彩。(2分)

或:“春”字贯穿了全诗,引起思乡之情,又把思乡之梦送回家乡。给人一丝温馨的感觉,并不像秋思那么凄凉悲苦。

或:“春”贯穿于全诗之中,触发乡思,引动乡梦,使得原本伤感的乡思乡梦似乎也渗透了春的温馨,抒发了梦境中心灵得到慰藉的喜悦。

或:“春”字贯穿全诗,因春天的景物触动了漂泊异乡的情怀,由春触发了思乡,而思乡梦也随春风而生,逐春风而归,春的色彩是明丽的,更多地体现出了乡思的伤感惆怅而减少了沉重苍凉。

练

一

练

粤秀峰晚望同黄香石诸子二首(其一)

谭敬昭(清)

江上青山山外江,远帆片片点归艭①。

横空老鹤南飞去,带得钟声到海幢②。

注:①艭:shuāng小船。②海幢:广州海幢寺。

(1)诗中哪些意象体现了题目中的“晚望”

请分别从“晚”、“望”两个方面回答。(3分)

(2)简析诗中“带”字的妙处。(3分)

(3)从动与静的角度赏析本诗。(3分)

(1)体现“晚”的意象:归艭、钟声。

体现“望”的意象:青山、江、远帆、老鹤、海幢寺。

(2)简析诗中“带”字的妙处。(3分)

(2)“带”字运用拟人手法,赋予老鹤人的动作;且化虚为实,把听觉上的钟声写成能看见带走的实物。生动新奇的表现了海幢寺晚钟传来时,一只老鹤渐渐飞来的情形,含蓄的表达了诗人的愉悦之情。

参考答案

(1)诗中哪些意象体现了题目中的“晚望” 请分别从“晚”、“望”两个方面回答。(3分)

(3)从动与静的角度赏析本诗。(3分)

答:①首句为“静”:作者驻足粤秀峰,见脚下江流蜿蜒而去,江与山已融为一体。

②其余三句为“动”:远望处,只见江面上点缀着一只只扬帆归航的渔船;空中,一只老鹤从北方飞来,诗人想象,它正将那悠长的钟声带到那海幢寺。

③全诗动静结合,意境空灵阔大,含蓄的表达了诗人晚望时的闲适愉悦之情。

〔正宫〕塞鸿秋·浔阳即景

周德清(元)

长江万里白如练,淮山数点青如淀。

江帆几片疾如箭,山泉千尺飞如电。

晚云都变露,新月初学扇,塞鸿一字来如线。

【注】: 浔阳:今江西九江市。 即景:写眼前景物。 练:白绢。 淮山:泛指长江以北淮河流域的山。 淀:同“靛”,即靛青,一种青兰色染料。

(1)请各举一例说明这首散曲运用的三种修辞方法。(3分)

【参考答案】

①比喻,如将长江比作白练,江帆比作箭等;

②对偶,其中一二两句对偶,三四两句对偶;

③拟人,如说新月学扇。

(2)这首散曲一句一景,合起来又构成了一幅色彩绚丽的浔阳山水图。请分别从写景的顺序和动静的角度对这首散曲作简要说明。(4分)

【参考答案】

顺序:由远及近,由大到小。一、二句写长江万里,远山重重,写的是大处、远景;三、四句写江上轻帆,山泉飞流,写的是个体、近景;五至七句则从前四句的白天转到傍晚,又地面转到天空。

动静:以动衬静、动静结合,描绘出气象万千而又和谐统一的浔阳即景图。一、二句侧重写江、山的雄伟,是静态的。三至七句写江帆的迅疾,山泉飞流,尤其是北雁南来,均是动态。

蝶恋花 · 早行

周邦彦

月皎惊乌栖不定,更漏①将残,辘轳②牵金井。唤起两眸清炯炯。泪花落枕红绵冷。

执手霜风吹鬓影。去意徊徨,别语愁难听。楼上阑干横斗柄③,露寒人远鸡相应。

【注】①更漏:即刻漏,古代记时器。②轳辘:井上汲水轳辘转动的声音。③斗柄:北斗七星的第五至第七的三颗星象古代酌酒所用的斗把,叫做斗柄。

(1)“泪花落枕红绵冷”中的“冷”字为什么耐人寻味?(4分)

(2)本词最后两句是“以景结情”的成功的妙句。请作简要的赏析。(3分)

答:“冷”字说明泪水早已把枕芯湿透了,枕着会感到比较冷。暗示出女子一夜不曾合眼,仿佛连“红绵”都感到心寒意冷。“冷”字生动地烘托出伤别的气氛,形象地表现出离别场景之凄切,悲伤离情之苦楚。

【评分说明】泪水湿透枕芯(或红绵)1分,暗示出女子一夜不曾合眼1分,烘托出伤别的气氛1分,表现出离别场景之凄切,悲伤离情之苦楚1分,满分4分。

参考答案

(1)“泪花落枕红绵冷”中的“冷”字为什么耐人寻味?(4分)

(2)本词最后两句是“以景结情”的成功的妙句。请作简要的赏析。(3分)

最后两句描绘了男女别后的景象,表现的是行者(男子)对女子依依难舍的离愁。行者(男子)远去,但还恋恋不舍地回头遥望女子居住的高楼,然而这高楼已隐入地平线下去了,眼中只见斗柄横斜,天色放亮,寒露袭人,鸡声四起,更衬出旅途的寂寞。人,也越走越远了。最后两句以景代情作结,使得涛歌“此时无情胜有情”,显得意犹末尽,比直抒别情更富感染力,别具一种不言而神伤的情韵。

【评分说明】行者(男子)对女子依依难舍的离愁1分,描绘景象1分,以景结情的表达效果1分,满分3分。

蝶恋花·早行

周邦彦

月皎惊乌栖不定,更漏①将残,辘轳②牵金井。唤起两眸清炯炯。泪花落枕红绵冷。

执手霜风吹鬓影。去意徊徨,别语愁难听。楼上阑干横斗柄③,露寒人远鸡相应。

【注】①更漏:即刻漏,古代记时器。②轳辘:井上汲水轳辘转动的声音。③斗柄:北斗七星的第五至第七的三颗星象古代酌酒所用的斗把,叫做斗柄。

阅读下面这首宋词,然后回答问题。(7分)

西江月 苏轼

世事一场大梦,人生几度新凉 夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少, 月明多被云妨。中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

[注]本文写于苏轼被贬黄州之时。

(1)“人生几度新凉”句中的“凉”字用得妙极,请结合全词作简要分析。(3分)

(2)这首词是如何抒情的?请简要分析。(4分)

①“凉”字指随着又一个秋天的来临,天气变凉;(1分)②诗人因“乌台诗案”被系入狱,备受凌辱,后侥幸不死而被贬黄州的人生际遇,让诗人感到悲凉;(1分)③人生命运起伏不定,变幻莫测,暗含世态炎凉(或诗人含冤被贬后难耐的孤寂落寞和不被世人理解的苦痛凄凉)。(1分)

寓情于景,情景交融(或借景抒情)。(2分)全词通过对新凉风叶、孤光明月等景物的描写,将吟咏节序与感慨身世、抒发悲情紧密结合起来,由秋思及人生,触景生情,感慨悲歌,情真意切,令人回味无穷。(2分)

市参赛题