1.1《我与地坛》课件(苏教版必修2)

文档属性

| 名称 | 1.1《我与地坛》课件(苏教版必修2) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 663.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-03-31 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件20张PPT。人的一生就象大江东流,不遇暗礁难以激起美丽的浪花我要扼住命运的咽喉 ,它休想使我屈服!

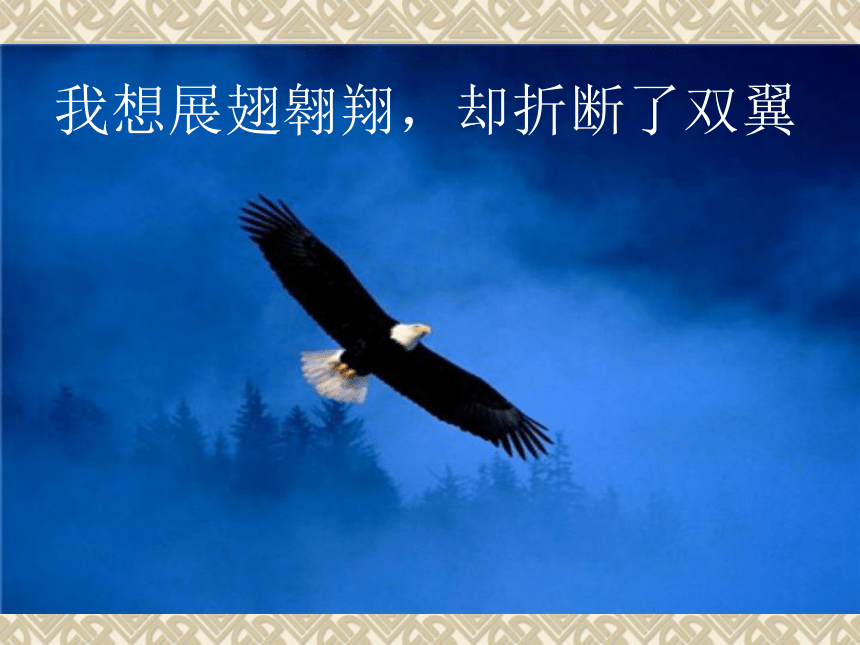

—贝多芬我想展翅翱翔,却折断了双翼我想奔向远方,却没有了双脚 代表作有小说《我的遥远的清平湾》、 《命若琴弦》 、《务虚笔记》。散文《合欢树》、《我与地坛》等。其中?《务虚笔记》、《我与地坛》曾入选“九十年代十大经典作品”。 母亲阅读第二部分,思考:

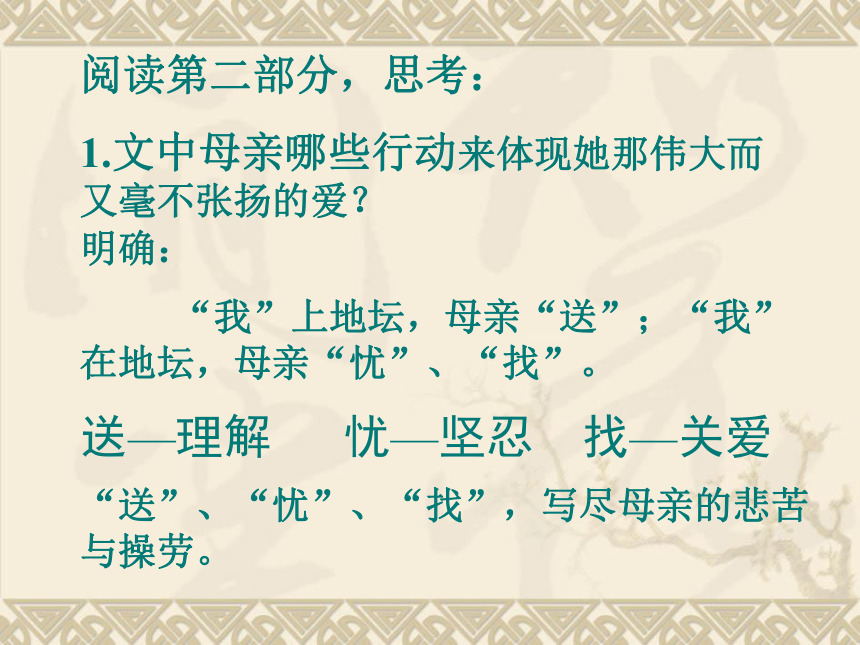

1.文中母亲哪些行动来体现她那伟大而又毫不张扬的爱?

明确:

“我”上地坛,母亲“送”;“我”在地坛,母亲“忧”、“找”。“送”、“忧”、“找”,写尽母亲的悲苦与操劳。 送—理解 忧—坚忍 找—关爱 “母亲知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。”

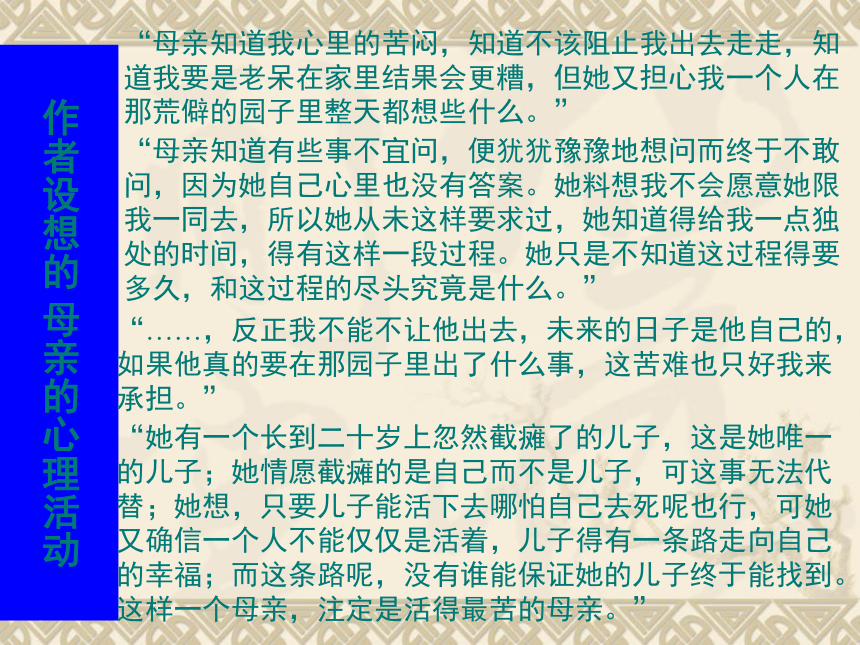

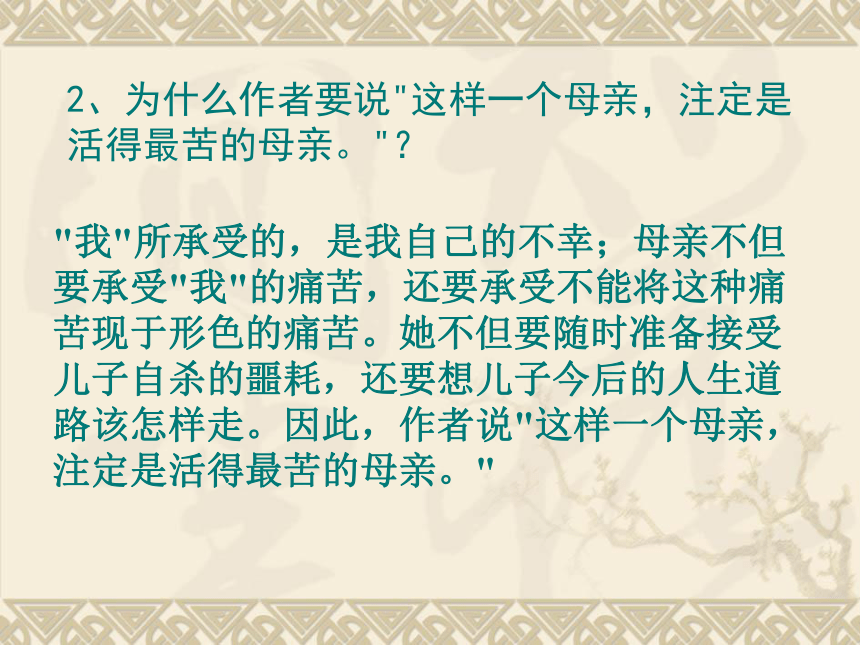

作者设想的 母亲的心理活动“母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她限我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。”“……,反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”“她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替;她想,只要儿子能活下去哪怕自己去死呢也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福;而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于能找到。这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”2、为什么作者要说"这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。"?

"我"所承受的,是我自己的不幸;母亲不但要承受"我"的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。因此,作者说"这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。"1.那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头, 一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。* 体味我的内心感受2."回想自己最初写小说的动机,虽不似这位朋友的那般单纯,但如他一样的愿望(指想让母亲骄傲)我也有,且一经细想,发现这愿望也在全部动机中占了很大比重。"

" 在我的头一篇小说发表的时候,在我的小说第一次获奖的那些日子里,我真是多么希望我的母亲还活着。" 此处用"她的儿子"而不用"我",第三人称替换了第一人称,采用了一种远观的态度,表现了对自己的否定。 我写作是为了让母亲骄傲,想让母亲能够分享自己的快乐,是想母亲能因我而感到幸福。这是“我”感受到了母亲生命的沉重与痛苦,希望能够给她带来一点亮色作为微薄的回报的心理体现。而母亲则是希望我能够找到一条通向自己幸福的道路,无论是写作或者干别的什么,都应该踏实而不张扬,以坚忍的意志面对艰难的命运。 3."曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去,我看见过几次她的背影。我也看见过几回她四处张望的情景,她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她,过一会我再抬头看她就又看见她缓缓离去的背影。我单是无法知道有多少回她没有找到我。有一回我坐在矮树丛中,树丛很密,我看见她没有找到我;她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她——但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?"母亲很为我担心,但她又不想惊扰儿子,所以她在儿子面前从来不表现出自己的担忧。当她在家迟迟等不到儿子,就来园子里找。找不到儿子时,她焦灼、茫然不知所措;一旦看到了儿子,她又克制住自己内心想让儿子回家的冲动,悄悄地离开。而"我",出于倔强、羞涩等复杂的原因,躲着母亲,拒绝与母亲的交流。母亲懂得儿子的心理,儿子却不能体谅、回应母亲的心,等到自己能懂得母亲的时候,却已经来不及了。4、 " 摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:母亲已经不在了。在老柏树旁停下,在草地上在颓墙边停下,又是处处虫鸣的午后,又是乌儿归巢的傍晚,我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。"从清晨到白昼,从午后到傍晚,从日没到月升, "我"走遍了这院子的每一个角落 ,一切都像往常一样,但是母亲却已经离开了"我",一切都不曾改变,但母亲却永远不会再来找"我"了。"我"的内心充满了失落与惆怅,正如当初母亲寻找"我"时的焦灼与茫然。到此时"我"已经真正懂得母亲 那份真挚、深沉、毫不张扬的爱对"我"来说有多么重要。但是,已经来不及了。

明确:

作者回忆母亲,深深感悟到母亲的苦难和伟大。作者痛感自己的母亲是活得最苦的母亲,她日日夜夜生活在愁苦之中,生活在忧虑之中,她的母爱深沉而不张扬,她的悲苦深沉而不外露,她是一位坚韧的伟大的母亲。

作者最为痛惜的是母亲早逝,仅仅活了四十九岁她,没有看到儿子发表作品的一天,没有看到儿子作品获奖的一天,没有看到儿子“站”起来的那一天,未能分享儿子成功的快乐。作者对母亲的悼念真是魂牵梦绕,痛切心肺。* 怎样理解文章最后提到的“这园中不单处处都有我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话?明确: 这句形象地表现了母亲在“我”生命中的重要性—— 在“我”的每一寸进步中都凝聚着母亲的心血, 孩子不管走到哪里,都走不出母亲的心。 母亲的关爱像一颗会发芽的种子,不知不觉它就埋下了土地,然后 潜滋暗长。直到有一天, 成熟了的心灵才突然发现,母亲的爱原来已经长成了一棵苍翠的松柏, 一直为"我"遮风挡雨。母亲与地坛已经合二为一,融为一体,也早与“我”融为一体。 "我"在此时的顿悟与这一部分的首段"现在我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。"遥相呼应,完成了作者对母爱的诠释。总结:1.地坛是“我”获得生存的地方,也是“我”感受母爱最深的地方,地坛是“我”的地坛,也是“我和母亲”的地坛。

2.母亲向我提供了地坛,地坛向我提供了生机,生机为我带来了成功,成功为我提供了母亲的骄傲。遗憾的是最后一环断裂了,这是本文悲怆基调的缘由,而渗透全文的思想感情也就离不了忧伤、痛苦。毕竟,儿子的新生,跟母亲的早逝被宿命连在了一起。文中几次出现“现在我才想到”“当年我不曾想过”“许多年以后我才渐渐听出”之类的话,表现了作者对母亲的深深的歉意,自己痛彻心肺的悔恨与永远无法弥补的遗憾。 母亲其实是一种岁月 , 从绿地流向一片森林的岁月,从小溪流向一池深湖的岁月,从明月流向一片冰心的岁月。

因为能承受的,母亲都承受了;该付出的,母亲都付出了。而作为一种岁月,母亲是爱的象征。

上帝不能给每个人派一个天使,所以,就给每个人一个母亲。人生有多长,母爱就有多长。儿子的痛苦在母亲那里要加倍,儿子的快乐在母亲那里也会加倍。

我的父亲是一个极普通的农民,劳动一生,默默死去,像一把黄土。黄土长了庄稼,却并不为太多的人注意。全中国老一辈的大多数农民都是这样。

他死于肺心病。这是严重威胁劳动人民健康的疾病之一。中国农民在平时,是不大主动去医院检查身体的,即有病躺倒,还要拖磨。我父亲民国十八年遭年馑时去南山背粮,走冰溜子,回来时冻掉了十个脚指甲,并且扎下了病根。以后一直半声咳嗽,而从不看病吃药。直到死前几个月,在我强迫下才去医院作了平生第一次心电图。医生打比方说:“机器运转一生,主机已经磨损,太缺少修复和保养了!”为了挽救,吃“心脉宁”一类比较贵的药。他问:“一瓶多少钱?”听说有三元多,半天沉默不语,后来就说:“不要买药了,我不要紧。”当我不在时,就偷偷停止服药。他一定计算过:一瓶药的价值要买近二十斤盐,要让儿媳们劳动好多天。黄土 邹志安美文赏读 他平生也就只知道劳动。繁重的劳动使他累弯了腰。不知创造了多少财富,自己却舍不得乱花一分钱。有一次我给了他两元零用钱让他买点好吃的,半年后他还在身上装着。在重病期间他出现了谵语,净念叨“把猪喂了没有”“把锄头安好”“麦黄了就快收”之类。临死时他默默流泪,留恋这个世界--他为之洒尽汗水然而仍不富裕的世界。

父亲从来无是无非,关心而弄不明白各种国家大事,可以说在精神上是贫困的。富有者被给与,贫困者被剥夺,那么他是被剥夺了:从前因为贫困而没有机会接受文化教育,后来倒是不断地接受各种政治教育,而终于都没有弄明白。但他显然没有遗憾过,因为他有劳动,因此而填补了一切缺憾。巧者劳矣智者忧,无能者无所求……但他还有所求——祈求世事不乱,有安稳的日子。 他现在去了!黄土上劳动一生,最后回到黄土里去。黄土是博大宽容的,无论善与恶,最终收容了所有的人。

那时我跪在泥水里为他送行。我曾经想到过:他活了七十七岁,已很不易;而我们周围能活七八十岁的老人又实在太少。不是老人们不想活,也决非儿女们不孝顺,实在是因为生活水平太差。那么,尽快发展生产,改善人民生活,则是儿女们挽留老人多驻一时的最符孝道的办法了。哭也徒然,哀也无助。死者长已矣,生者当勉力。

将军和领导人死了,会有无数悼文,因为他们功勋昭著。一个普通劳动者死了,我们撒下这一把黄土,并期望世人能够容纳。作业:随笔《我的生命与我的母亲》

阅读《课外读本》中《我与地坛》 的其余部分,并且抄写第三部分。树欲静而风不止,子欲养而亲不待.

谢谢 各位同仁指导! Thanks for each teacher to guide…

—贝多芬我想展翅翱翔,却折断了双翼我想奔向远方,却没有了双脚 代表作有小说《我的遥远的清平湾》、 《命若琴弦》 、《务虚笔记》。散文《合欢树》、《我与地坛》等。其中?《务虚笔记》、《我与地坛》曾入选“九十年代十大经典作品”。 母亲阅读第二部分,思考:

1.文中母亲哪些行动来体现她那伟大而又毫不张扬的爱?

明确:

“我”上地坛,母亲“送”;“我”在地坛,母亲“忧”、“找”。“送”、“忧”、“找”,写尽母亲的悲苦与操劳。 送—理解 忧—坚忍 找—关爱 “母亲知道我心里的苦闷,知道不该阻止我出去走走,知道我要是老呆在家里结果会更糟,但她又担心我一个人在那荒僻的园子里整天都想些什么。”

作者设想的 母亲的心理活动“母亲知道有些事不宜问,便犹犹豫豫地想问而终于不敢问,因为她自己心里也没有答案。她料想我不会愿意她限我一同去,所以她从未这样要求过,她知道得给我一点独处的时间,得有这样一段过程。她只是不知道这过程得要多久,和这过程的尽头究竟是什么。”“……,反正我不能不让他出去,未来的日子是他自己的,如果他真的要在那园子里出了什么事,这苦难也只好我来承担。”“她有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子,这是她唯一的儿子;她情愿截瘫的是自己而不是儿子,可这事无法代替;她想,只要儿子能活下去哪怕自己去死呢也行,可她又确信一个人不能仅仅是活着,儿子得有一条路走向自己的幸福;而这条路呢,没有谁能保证她的儿子终于能找到。这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”2、为什么作者要说"这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。"?

"我"所承受的,是我自己的不幸;母亲不但要承受"我"的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。因此,作者说"这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。"1.那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头, 一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的。* 体味我的内心感受2."回想自己最初写小说的动机,虽不似这位朋友的那般单纯,但如他一样的愿望(指想让母亲骄傲)我也有,且一经细想,发现这愿望也在全部动机中占了很大比重。"

" 在我的头一篇小说发表的时候,在我的小说第一次获奖的那些日子里,我真是多么希望我的母亲还活着。" 此处用"她的儿子"而不用"我",第三人称替换了第一人称,采用了一种远观的态度,表现了对自己的否定。 我写作是为了让母亲骄傲,想让母亲能够分享自己的快乐,是想母亲能因我而感到幸福。这是“我”感受到了母亲生命的沉重与痛苦,希望能够给她带来一点亮色作为微薄的回报的心理体现。而母亲则是希望我能够找到一条通向自己幸福的道路,无论是写作或者干别的什么,都应该踏实而不张扬,以坚忍的意志面对艰难的命运。 3."曾有过好多回,我在这园子里呆得太久了,母亲就来找我。她来找我又不想让我发觉,只要见我还好好地在这园子里,她就悄悄转身回去,我看见过几次她的背影。我也看见过几回她四处张望的情景,她没看见我时我已经看见她了,待我看见她也看见我了我就不去看她,过一会我再抬头看她就又看见她缓缓离去的背影。我单是无法知道有多少回她没有找到我。有一回我坐在矮树丛中,树丛很密,我看见她没有找到我;她一个人在园子里走,走过我的身旁,走过我经常呆的一些地方,步履茫然又急迫。我不知道她已经找了多久还要找多久,我不知道为什么我决意不喊她——但这绝不是小时候的捉迷藏,这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩?"母亲很为我担心,但她又不想惊扰儿子,所以她在儿子面前从来不表现出自己的担忧。当她在家迟迟等不到儿子,就来园子里找。找不到儿子时,她焦灼、茫然不知所措;一旦看到了儿子,她又克制住自己内心想让儿子回家的冲动,悄悄地离开。而"我",出于倔强、羞涩等复杂的原因,躲着母亲,拒绝与母亲的交流。母亲懂得儿子的心理,儿子却不能体谅、回应母亲的心,等到自己能懂得母亲的时候,却已经来不及了。4、 " 摇着轮椅在园中慢慢走,又是雾罩的清晨,又是骄阳高悬的白昼,我只想着一件事:母亲已经不在了。在老柏树旁停下,在草地上在颓墙边停下,又是处处虫鸣的午后,又是乌儿归巢的傍晚,我心里只默念着一句话:可是母亲已经不在了。把椅背放倒,躺下,似睡非睡挨到日没,坐起来,心神恍惚,呆呆地直坐到古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光,心里才有点明白,母亲不能再来这园中找我了。"从清晨到白昼,从午后到傍晚,从日没到月升, "我"走遍了这院子的每一个角落 ,一切都像往常一样,但是母亲却已经离开了"我",一切都不曾改变,但母亲却永远不会再来找"我"了。"我"的内心充满了失落与惆怅,正如当初母亲寻找"我"时的焦灼与茫然。到此时"我"已经真正懂得母亲 那份真挚、深沉、毫不张扬的爱对"我"来说有多么重要。但是,已经来不及了。

明确:

作者回忆母亲,深深感悟到母亲的苦难和伟大。作者痛感自己的母亲是活得最苦的母亲,她日日夜夜生活在愁苦之中,生活在忧虑之中,她的母爱深沉而不张扬,她的悲苦深沉而不外露,她是一位坚韧的伟大的母亲。

作者最为痛惜的是母亲早逝,仅仅活了四十九岁她,没有看到儿子发表作品的一天,没有看到儿子作品获奖的一天,没有看到儿子“站”起来的那一天,未能分享儿子成功的快乐。作者对母亲的悼念真是魂牵梦绕,痛切心肺。* 怎样理解文章最后提到的“这园中不单处处都有我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话?明确: 这句形象地表现了母亲在“我”生命中的重要性—— 在“我”的每一寸进步中都凝聚着母亲的心血, 孩子不管走到哪里,都走不出母亲的心。 母亲的关爱像一颗会发芽的种子,不知不觉它就埋下了土地,然后 潜滋暗长。直到有一天, 成熟了的心灵才突然发现,母亲的爱原来已经长成了一棵苍翠的松柏, 一直为"我"遮风挡雨。母亲与地坛已经合二为一,融为一体,也早与“我”融为一体。 "我"在此时的顿悟与这一部分的首段"现在我才想到,当年我总是独自跑到地坛去,曾经给母亲出了一个怎样的难题。"遥相呼应,完成了作者对母爱的诠释。总结:1.地坛是“我”获得生存的地方,也是“我”感受母爱最深的地方,地坛是“我”的地坛,也是“我和母亲”的地坛。

2.母亲向我提供了地坛,地坛向我提供了生机,生机为我带来了成功,成功为我提供了母亲的骄傲。遗憾的是最后一环断裂了,这是本文悲怆基调的缘由,而渗透全文的思想感情也就离不了忧伤、痛苦。毕竟,儿子的新生,跟母亲的早逝被宿命连在了一起。文中几次出现“现在我才想到”“当年我不曾想过”“许多年以后我才渐渐听出”之类的话,表现了作者对母亲的深深的歉意,自己痛彻心肺的悔恨与永远无法弥补的遗憾。 母亲其实是一种岁月 , 从绿地流向一片森林的岁月,从小溪流向一池深湖的岁月,从明月流向一片冰心的岁月。

因为能承受的,母亲都承受了;该付出的,母亲都付出了。而作为一种岁月,母亲是爱的象征。

上帝不能给每个人派一个天使,所以,就给每个人一个母亲。人生有多长,母爱就有多长。儿子的痛苦在母亲那里要加倍,儿子的快乐在母亲那里也会加倍。

我的父亲是一个极普通的农民,劳动一生,默默死去,像一把黄土。黄土长了庄稼,却并不为太多的人注意。全中国老一辈的大多数农民都是这样。

他死于肺心病。这是严重威胁劳动人民健康的疾病之一。中国农民在平时,是不大主动去医院检查身体的,即有病躺倒,还要拖磨。我父亲民国十八年遭年馑时去南山背粮,走冰溜子,回来时冻掉了十个脚指甲,并且扎下了病根。以后一直半声咳嗽,而从不看病吃药。直到死前几个月,在我强迫下才去医院作了平生第一次心电图。医生打比方说:“机器运转一生,主机已经磨损,太缺少修复和保养了!”为了挽救,吃“心脉宁”一类比较贵的药。他问:“一瓶多少钱?”听说有三元多,半天沉默不语,后来就说:“不要买药了,我不要紧。”当我不在时,就偷偷停止服药。他一定计算过:一瓶药的价值要买近二十斤盐,要让儿媳们劳动好多天。黄土 邹志安美文赏读 他平生也就只知道劳动。繁重的劳动使他累弯了腰。不知创造了多少财富,自己却舍不得乱花一分钱。有一次我给了他两元零用钱让他买点好吃的,半年后他还在身上装着。在重病期间他出现了谵语,净念叨“把猪喂了没有”“把锄头安好”“麦黄了就快收”之类。临死时他默默流泪,留恋这个世界--他为之洒尽汗水然而仍不富裕的世界。

父亲从来无是无非,关心而弄不明白各种国家大事,可以说在精神上是贫困的。富有者被给与,贫困者被剥夺,那么他是被剥夺了:从前因为贫困而没有机会接受文化教育,后来倒是不断地接受各种政治教育,而终于都没有弄明白。但他显然没有遗憾过,因为他有劳动,因此而填补了一切缺憾。巧者劳矣智者忧,无能者无所求……但他还有所求——祈求世事不乱,有安稳的日子。 他现在去了!黄土上劳动一生,最后回到黄土里去。黄土是博大宽容的,无论善与恶,最终收容了所有的人。

那时我跪在泥水里为他送行。我曾经想到过:他活了七十七岁,已很不易;而我们周围能活七八十岁的老人又实在太少。不是老人们不想活,也决非儿女们不孝顺,实在是因为生活水平太差。那么,尽快发展生产,改善人民生活,则是儿女们挽留老人多驻一时的最符孝道的办法了。哭也徒然,哀也无助。死者长已矣,生者当勉力。

将军和领导人死了,会有无数悼文,因为他们功勋昭著。一个普通劳动者死了,我们撒下这一把黄土,并期望世人能够容纳。作业:随笔《我的生命与我的母亲》

阅读《课外读本》中《我与地坛》 的其余部分,并且抄写第三部分。树欲静而风不止,子欲养而亲不待.

谢谢 各位同仁指导! Thanks for each teacher to guide…