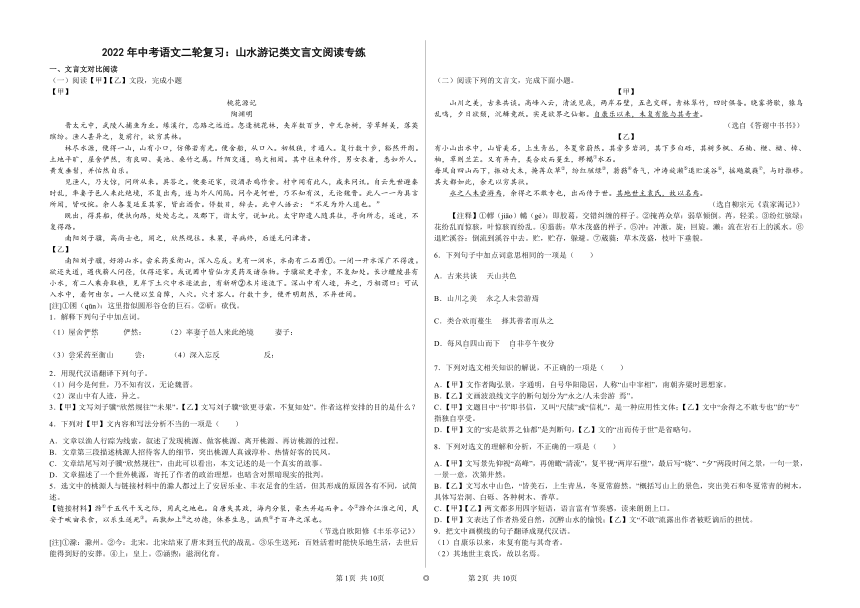

2022年中考语文二轮复习:山水游记类文言文阅读专练(含答案)

文档属性

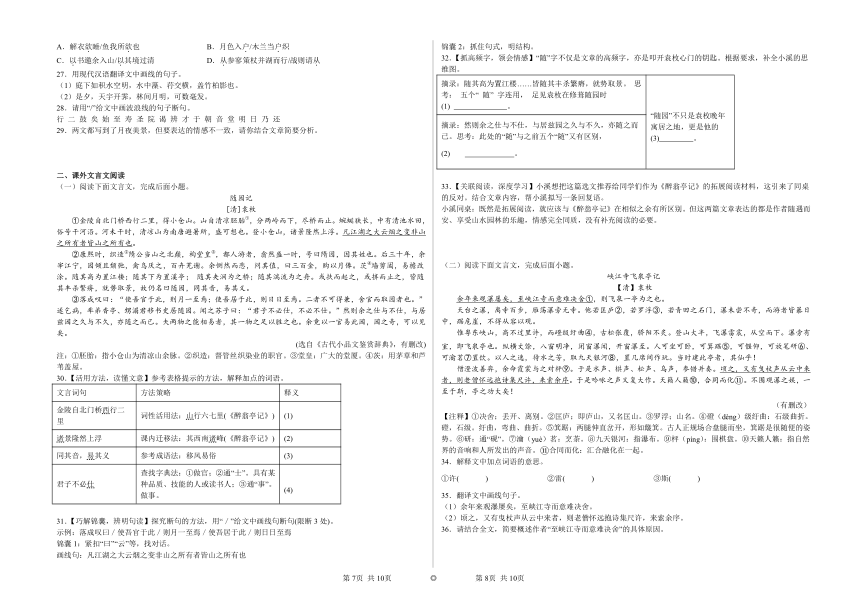

| 名称 | 2022年中考语文二轮复习:山水游记类文言文阅读专练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 43.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-12 11:33:27 | ||

图片预览

文档简介

2022年中考语文二轮复习:山水游记类文言文阅读专练

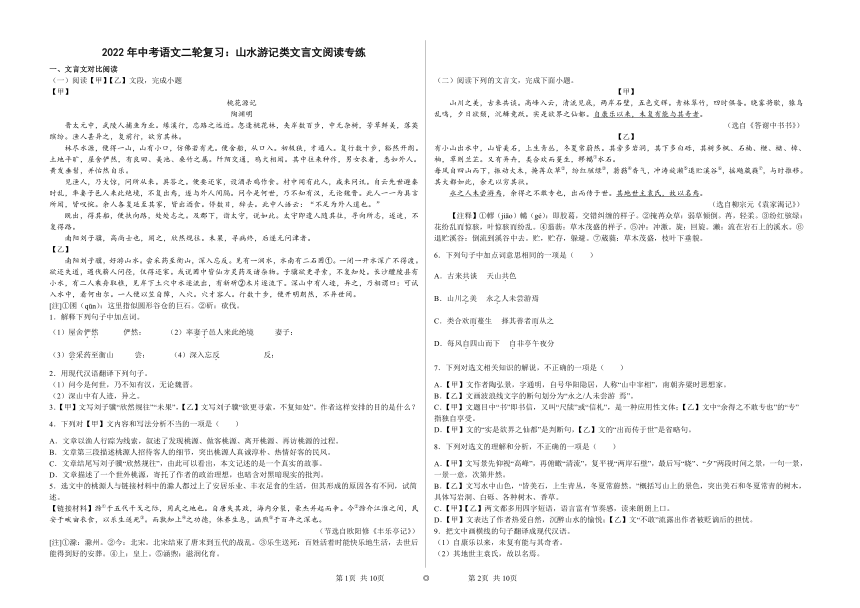

一、文言文对比阅读

(一)阅读【甲】【乙】文段,完成小题

【甲】

桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者。

【乙】

南阳刘子骥,好游山水。尝采药至衡山,深入忘反。见有一涧水,水南有二石囷①。一闭一开水深广不得渡。欲还失道,遇伐薪人问径,仅得还家。或说囷中皆仙方灵药及诸杂物。子骥欲更寻索,不复知处。长沙醴陵县有小水,有二人乘舟取樵,见岸下土穴中水逐流出,有新斫②木片逐流下。深山中有人迹,异之,乃相谓曰:可试入水中,看何由尔。一人便以笠自障,入穴。穴才容人。行数十步,便开明朗然,不异世间。

[注]①囷(qūn):这里指似圆形谷仓的巨石。②斫:砍伐。

1.解释下列句子中加点词。

(1)屋舍俨然 俨然: (2)率妻子邑人来此绝境 妻子:

(3)尝采药至衡山 尝: (4)深入忘反 反:

2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(2)深山中有人迹,异之。

3.【甲】文写刘子骥“欣然规往”“未果”,【乙】文写刘子骥“欲更寻索,不复知处”。作者这样安排的目的是什么?

4.下列对【甲】文内容和写法分析不当的一项是( )

A.文章以渔人行踪为线索,叙述了发现桃源、做客桃源、离开桃源、再访桃源的过程。

B.文章第三段描述桃源人招待客人的细节,突出桃源人真诚淳朴、热情好客的民风。

C.文章结尾写刘子骥“欣然规往”,由此可以看出,本文记述的是一个真实的故事。

D.文章描述了一个世外桃源,寄托了作者的政治理想,也暗含对黑暗现实的批判。

5.选文中的桃源人与链接材料中的滁人都过上了安居乐业、丰衣足食的生活,但其形成的原因各有不同,试简述。

【链接材料】滁①于五代干戈之际,用武之地也。自唐失其政,海内分裂,豪杰并起而争。今②滁介江淮之间,民安于畎亩衣食,以乐生送死③。而孰知上④之功德,休养生息,涵煦⑤于百年之深也。

(节选自欧阳修《丰乐亭记》)

[注]①滁:滁州。②今:北宋。北宋结束了唐末到五代的战乱。③乐生送死:百姓活着时能快乐地生活,去世后能得到好的安葬。④上:皇上。⑤涵煦:滋润化育。

(二)阅读下列的文言文,完成下面小题。

【甲】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底,两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣,夕日欲颓,沉鳞竟跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(选自《答谢中书书》)

【乙】

有小山出水中,山皆美石,上生青丛,冬夏常蔚然。其旁多岩洞,其下多白砾,其树多枫、石楠、楩、槠、樟、柚,草则兰芷。又有异卉,类合欢而蔓生,轇轕①水石。

每风自四山而下,振动大木,掩苒众草②,纷红骇绿③,蓊葧④香气,冲涛旋濑⑤退贮溪谷⑥,摇飏葳蕤⑦,与时推移。其大都如此,余无以穷其状。

永之人未尝游焉,余得之不敢专也,出而传于世。其地世主袁氏,故以名焉。

(选自柳宗元《袁家渴记》)

【注释】①轇(jiāo)轕(gé):即胶葛,交错纠缠的样子。②掩苒众草:弱草倾倒。苒,轻柔。③纷红骇绿:花纷乱而惊骇,叶惊骇而纷乱。④蓊葧:草木茂盛的样子。⑤冲:冲激。旋:回旋。濑:流在岩石上的溪水。⑥退贮溪谷:倒流到溪谷中去。贮,贮存,躲避。⑦葳蕤:草木茂盛,枝叶下垂貌。

6.下列句子中加点词意思相同的一项是( )

A.古来共谈 天山共色

B.山川之美 永之人未尝游焉

C.类合欢而蔓生 择其善者而从之

D.每风自四山而下 自非亭午夜分

7.下列对选文相关知识的解说,不正确的一项是( )

A.【甲】文作者陶弘景,字通明,自号华阳隐居,人称“山中宰相”,南朝齐梁时思想家。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“永之/人未尝游 焉”。

C.【甲】文题目中“书”即书信,又叫“尺牍”或“信札”,是一种应用性文体;【乙】文中“余得之不敢专也”的“专”指独自享受。

D.【甲】文的“实是欲界之仙都”是判断句,【乙】文的“出而传于世”是省略句。

8.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.【甲】文写景先仰视“高峰”,再俯瞰“清流”,复平视“两岸石壁”,最后写“晓”、“夕”两段时间之景,一句一景,一景一意,次第井然。

B.【乙】文写水中山色,“皆美石,上生青丛,冬夏常蔚然。”概括写山上的景色,突出美石和冬夏常青的树木,具体写岩洞、白砾、各种树木、香草。

C.【甲】【乙】两文都多用四字短语,语言富有节奏感,读来朗朗上口。

D.【甲】文表达了作者热爱自然,沉醉山水的愉悦;【乙】文“不敢”流露出作者被贬谪后的担忧。

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)自康乐以来,未复有能与其奇者。

(2)其地世主袁氏,故以名焉。

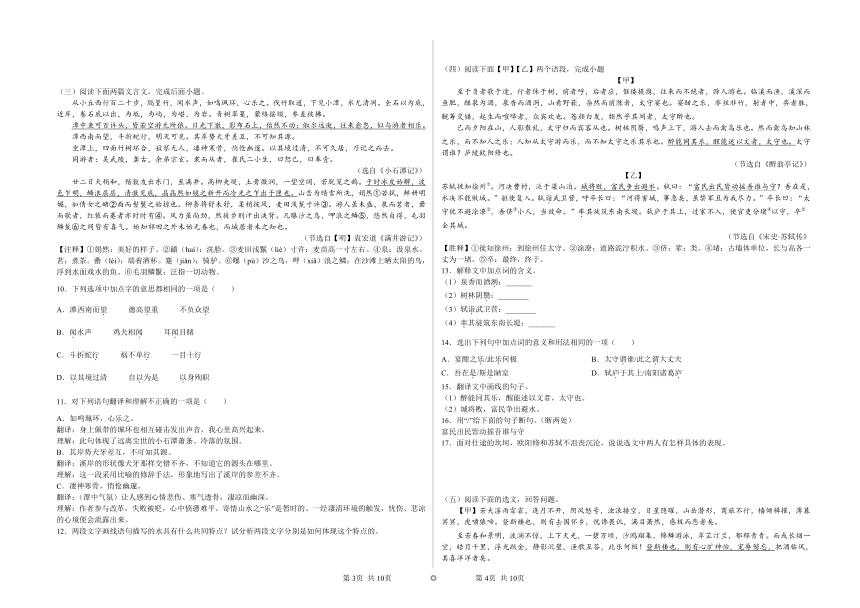

(三)阅读下面两篇文言文,完成后面小题。

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

(选自《小石潭记》)

廿二日天稍和,偕数友出东门,至满井。高柳夹堤,土膏微润,一望空阔,若脱笼之鹄。于时冰皮始解,波色乍明,鳞浪层层,清澈见底,晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。山峦为晴雪所洗,娟然①若拭,鲜妍明媚,如倩女之靧②面而髻鬟之始掠也。柳条将舒未舒,柔梢披风,麦田浅鬣寸许③。游人虽未盛,泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者亦时时有④。风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。凡曝沙之鸟,呷浪之鳞⑤,悠然自得,毛羽鳞鬣⑥之间皆有喜气。始知郊田之外未始无春也,而城居者未之知也。

(节选自【明】袁宏道《满井游记》)

【注释】①娟然:美好的样子。②靧(huì):洗脸。③麦田浅鬣(liè)寸许:麦苗高一寸左右。④泉:汲泉水。茗:煮茶。罍(léi):端着酒杯。蹇(jiǎn):骑驴。⑥曝(pù)沙之鸟,呷(xiā)浪之鳞:在沙滩上晒太阳的鸟,浮到水面戏水的鱼。⑥毛羽鳞鬣:泛指一切动物。

10.下列选项中加点字的意思都相同的一项是( )

A.潭西南而望 德高望重 不负众望

B.闻水声 鸡犬相闻 耳闻目睹

C.斗折蛇行 祸不单行 一目十行

D.以其境过清 自以为是 以身殉职

11.对下列语句翻译和理解不正确的一项是( )

A.如鸣珮环,心乐之。

翻译:身上佩带的珮环也相互碰击发出声音,我心里高兴起来。

理解:此句体现了远离尘世的小石潭萧条、冷落的氛围。

B.其岸势犬牙差互,不可知其源。

翻译:溪岸的形状像犬牙那样交错不齐,不知道它的源头在哪里。

理解:这一段采用比喻的修辞手法,形象地写出了溪岸的参差不齐。

C.凄神寒骨,悄怆幽邃。

翻译:(潭中气氛)让人感到心情悲伤、寒气透骨,凄凉而幽深。

理解:作者参与改革,失败被贬,心中愤懑难平。寄情山水之“乐”是暂时的。一经凄清环境的触发,忧伤、悲凉的心境便会流露出来。

12.两段文字画线语句描写的水具有什么共同特点?试分析两段文字分别是如何体现这个特点的。

(四)阅读下面【甲】【乙】两个语段,完成小题

【甲】

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起生而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽乌乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自《醉翁亭记》)

【乙】

苏轼徙知徐州①。河决曹村,泛于梁山泊。城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出民皆动摇吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦②,吾侪③小人,当效命。”率其徒筑东南长堤。弑庐于其上,过家不入,使官吏分堵④以守,卒⑤全其城。

(节选自《宋史·苏轼传》

【胜释】①徙知徐州:到徐州任太守。②涂潦:道路泥泞积水。③侪:辈;类。④堵:古墙体单位,长与高各一丈为一堵。⑤卒:最终,终于。

13.解释文中加点词的含义。

(1)泉香而酒洌:_______

(2)树林阴翳:________

(3)轼诣武卫营:________

(4)率其徒筑东南长堤:_______

14.选出下列句中加点词的意义和用法相同的一项( )

A.宴酣之乐/此乐何极 B.太守谓谁/此之谓大丈夫

C.吾在是/斯是陋室 D.轼庐于其上/南阳诸葛庐

15.翻译文中画线的句子。

(1)醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

(2)城将败,富民争出避水。

16.用“/”给下面的句子断句。(断两处)

富民出民皆动摇吾谁与守

17.面对仕途的坎坷,欧阳修和苏轼不沮丧沉沦,说说选文中两人有怎样具体的表现。

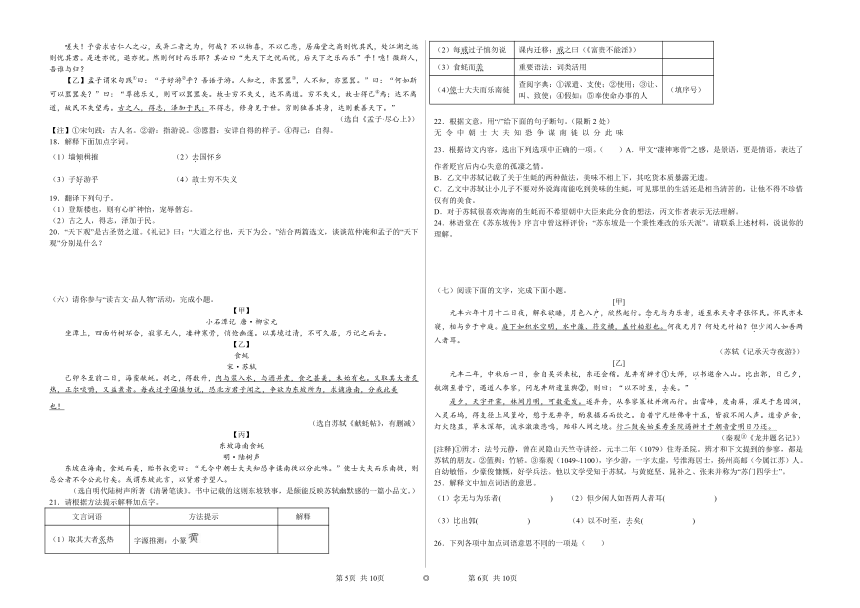

(五)阅读下面的选文,回答问题。

【甲】若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?

【乙】孟子谓宋句践①曰:“子好游②乎?吾语子游。人知之,亦嚣嚣③,人不知,亦嚣嚣。”曰:“何如斯可以嚣嚣矣?”曰:“尊德乐义,则可以嚣嚣矣。故士穷不失义,达不离道。穷不失义,故士得己④焉;达不离道,故民不失望焉。古之人,得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼善天下。”

(选自《孟子·尽心上》)

【注】①宋句践:古人名。②游:指游说。③嚣嚣:安详自得的样子。④得己:自得。

18.解释下面加点字词。

(1)墙倾楫摧 (2)去国怀乡

(3)子好游乎 (4)故士穷不失义

19.翻译下列句子。

(1)登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘。

(2)古之人,得志,泽加于民。

20.“天下观”是古圣贤之道。《礼记》曰:“大道之行也,天下为公。”结合两篇选文,谈谈范仲淹和孟子的“天下观”分别是什么?

(六)请你参与“读古文·品人物”活动,完成小题。

【甲】

小石潭记 唐·柳宗元

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

【乙】

食蚝

宋·苏轼

己卯冬至前二日,海蛮献蚝。剖之,得数升,肉与浆入水,与酒并煮,食之甚美,未始有也。又取其大者炙热,正尔啖嚼,又益煮者。每戒过子④慎勿说,恐北方君子闻之,争欲为东坡所为,求谪海南,分我此美也!

(选自苏轼《献蚝帖》,有删减)

【丙】

东坡海南食蚝

明·陆树声

东坡在海南,食蚝而美,贻书叔党曰:“无令中朝士大夫知恐争谋南徙以分此味。”使士大夫而乐南徙,则忌公者不令公此行矣。或谓东坡此言,以贤君子望人。

(选自明代陆树声所著《清暑笔谈》。书中记载的这则东坡轶事,是颇能反映苏轼幽默感的一篇小品文。)

21.请根据方法提示解释加点字。

文言词语 方法提示 解释

(1)取其大者炙热 字源推测:小篆

(2)每戒过子慎勿说 课内迁移:戒之曰(《富贵不能淫》)

(3)食蚝而美 重要语法:词类活用

(4)使士大夫而乐南徙 查阅字典:①派遣、支使;②使用;③让、叫、致使;④假如;⑤奉使命办事的人 (填序号)

22.根据文意,用“/”给下面的句子断句。(限断2处)

无 令 中 朝 士 大 夫 知 恐 争 谋 南 徙 以 分 此 味

23.根据诗文内容,选出下列选项中正确的一项。( )A.甲文“凄神寒骨”之感,是景语,更是情语,表达了作者贬官后内心失意的孤凄之情。

B.乙文中苏轼记载了关于生蚝的两种做法,美味不相上下,其吃货本质暴露无遗。

C.乙文中苏轼让小儿子不要对外说海南能吃到美味的生蚝,可见那里的生活还是相当清苦的,让他不得不珍惜仅有的美食。

D.对于苏轼很喜欢海南的生蚝而不希望朝中大臣来此分食的想法,丙文作者表示无法理解。

24.林语堂在《苏东坡传》序言中曾这样评价:“苏东坡是一个秉性难改的乐天派”。请联系上述材料,说说你的理解。

(七)阅读下面的文字,完成下面小题。

[甲]

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

[乙]

元丰二年,中秋后一日,余自吴兴来杭,东还会稽。龙井有辨才①大师,以书邀余入山。比出郭,日已夕,航湖至普宁,遇道人参寥,问龙井所遣篮舆②,则曰:“以不时至,去矣。”

是夕,天宇开霁,林间月明,可数毫发。遂弃舟,从参寥策杖并湖而行。出雷峰,度南屏,濯足于惠因涧,入灵石坞,得支径上风篁岭,憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。自普宁凡经佛寺十五,皆寂不闻人声。道旁庐舍,灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣,殆非人间之境。行二鼓矣始至寿圣院谒辨才于朝音堂明日乃还。

(秦观③《龙井题名记》)

[注释]①辨才:法号元静,曾在灵隐山天竺寺讲经,元丰二年(1079)住寿圣院。辨才和下文提到的参寥,都是苏轼的朋友。②篮舆:竹轿。③秦观(1049~1100),字少游,一字太虚,号淮海居士,扬州高邮(今属江苏)人。自幼敏悟,少豪俊慷慨,好学兵法。他以文学受知于苏轼,与黄庭坚、晁补之、张耒并称为“苏门四学士”。

25.解释文中加点词语的意思。

(1)念无与为乐者( ) (2)但少闲人如吾两人者耳( )

(3)比出郭( ) (4)以不时至,去矣( )

26.下列各项中加点词语意思不同的一项是( )

A.解衣欲睡/鱼我所欲也 B.月色入户/木兰当户织

C.以书邀余入山/以其境过清 D.从参寥策杖并湖而行/战则请从

27.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)是夕,天宇开霁,林间月明,可数毫发。

28.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。

行 二 鼓 矣 始 至 寿 圣 院 谒 辨 才 于 朝 音 堂 明 日 乃 还

29.两文都写到了月夜美景,但要表达的情感不一致,请你结合文章简要分析。

课外文言文阅读

(一)阅读下面文言文,完成后面小题。

随园记

[清]袁枚

①金陵自北门桥西行二里,得小仓山。山自清凉胚胎①,分两岭而下,尽桥而止。蜿蜒狭长,中有清池水田,俗号干河沿。河未干时,清凉山为南唐避暑所,盛可想也。登小仓山,诸景隆然上浮。凡江湖之大云烟之变非山之所有者皆山之所有也。

②康熙时,织造②隋公当山之北巅,构堂皇③,都人游者,翕然盛一时,号曰隋园,因其姓也。后三十年,余宰江宁,园倾且颓弛,禽鸟厌之,百卉芜谢。余恻然而悲,问其值,曰三百金,购以月俸。茨④墙剪阖,易檐改涂。随其高为置江楼;随其下为置溪亭; 随其夹涧为之桥;随其湍流为之舟。或扶而起之,或挤而止之,皆随其丰杀繁瘠,就势取景,故仍名曰随园,同其音,易其义。

③落成叹曰:“使吾官于此,则月一至焉;使吾居于此,则日日至焉。二者不可得兼,舍官而取园者也。”遂乞病,率弟香亭、甥湄君移书史居随园。闻之苏子曰:“君子不必仕,不必不仕。”然则余之仕与不仕,与居兹园之久与不久,亦随之而已。夫两物之能相易者,其一物之足以胜之也。余竟以一官易此园,园之奇,可以见矣。

(选自《古代小品文鉴赏辞典》,有删改)

注:①胚胎:指小仓山为清凉山余脉。②织造:督管丝织染业的职官。③堂皇:广大的堂厦。④茨:用茅草和芦苇盖屋。

30.【活用方法,读懂文意】参考表格提示的方法,解释加点的词语。

文言词句 方法策略 释义

金陵自北门桥西行二里 词性活用法:山行六七里(《醉翁亭记》) (1)

诸景隆然上浮 课内迁移法:其西南诸峰(《醉翁亭记》) (2)

同其音,易其义 参考成语法:移风易俗 (3)

君子不必仕 查找字典法:①做官;②通“士”。具有某种品质、技能的人或读书人;③通“事”。做事。 (4)

31.【巧解锦囊,辨明句读】探究断句的方法,用“/”给文中画线句断句(限断3处)。

示例:落成叹曰/使吾官于此/则月一至焉/使吾居于此/则日日至焉

锦囊1:紧扣“曰”“云”等,找对话。

画线句:凡江湖之大云烟之变非山之所有者皆山之所有也

锦囊2:抓住句式,明结构。

32.【抓高频字,领会情感】“随”字不仅是文章的高频字,亦是叩开袁枚心门的钥匙。根据要求,补全小溪的思维图。

摘录:随其高为置江楼……皆随其丰杀繁瘠,就势取景。 思考: 五个“ 随” 字连用, 足见袁枚在修葺随园时(1) 。 “随园”不只是袁枚晚年寓居之地,更是他的(3) 。

摘录:然则余之仕与不仕,与居兹园之久与不久,亦随之而已。思考:此处的“随”与之前五个“随”又有区别,(2) 。

33.【关联阅读,深度学习】小溪想把这篇选文推荐给同学们作为《醉翁亭记》的拓展阅读材料,这引来了同桌的反对。结合文章内容,帮小溪拟写一条回复语。

小溪同桌:既然是拓展阅读,就应该与《醉翁亭记》在相似之余有所区别。但这两篇文章表达的都是作者随遇而安、享受山水园林的乐趣,情感完全同质,没有补充阅读的必要。

(二)阅读下面文言文,完成后面小题。

峡江寺飞泉亭记

【清】袁枚

余年来观瀑屡矣,至峡江寺而意难决舍①,则飞泉一亭为之也。

天台之瀑,离寺百步,雁荡瀑旁无寺。他若匡庐②,若罗浮③,若青田之石门,瀑未尝不奇,而游者皆暴日中,踞危崖,不得从容以观。

惟粤东峡山,高不过里许,而磴级纡曲④,古松张覆,骄阳不炙。登山大半,飞瀑雷震,从空而下。瀑旁有室,即飞泉亭也。纵横丈馀,八窗明净,闭窗瀑闻,开窗瀑至。人可坐可卧,可箕踞⑤,可偃仰,可放笔研⑥、可瀹茗⑦置饮。以人之逸,待水之芳,取九天银河⑧,置几席间作玩。当时建此亭者,其仙乎!

僧澄波善弈,余命霞裳与之对枰⑨。于是水声、棋声、松声、乌声,参错并奏。顷之,又有曳杖声从云中来者,则老僧怀远抱诗集尺许,来索余序。于是吟咏之声又复大作。天籁人籁⑩,合同而化 。不围观瀑之娱,一至于斯,亭之功大矣!

(有删改)

【注释】①决舍;丢开、离别。②匡庐;即庐山,又名匡山。③罗浮;山名。④磴(dèng)级纡曲:石级曲折。磴,石级。纡曲,弯曲、曲折。⑤箕踞:两腿伸直岔开,形如簸箕。古人正规场合盘腿而坐,箕踞是很随便的姿势。⑥研:通“砚”。⑦瀹(yuè)茗:烹茶。⑧九天银河:指瀑布。⑨枰(píng):围棋盘。⑩天籁人籁:指自然界的音响和人所发出的声音。 合同而化:汇合融化在一起。

34.解释文中加点词语的意思。

①许( ) ②雷( ) ③斯( )

35.翻译文中画线句子。

(1)余年来观瀑屡矣,至峡江寺而意难决舍。

(2)顷之,又有曳杖声从云中来者,则老僧怀远抱诗集尺许,来索余序。

36.请结合全文,简要概述作者“至峡江寺而意难决舍”的具体原因。

(三)阅读下面文言文,完成下面小题。

开先寺至黄岩寺覌谭记

袁宏道

庐山之面,在南康,数十里皆壁。水从壁罅出,万仞直落,势不得不森竖跃舞,故飞瀑多,而开先为绝胜。登望瀑楼,见飞瀑之半,不甚畅。沿崖而折,得青玉峡,峡苍壁立,汇为潭,巨石当其下,横偃侧布,瀑水掠潭行,与石遇,啮而斗。不胜,久乃敛狂斜趋,侵其趾而去。

次日晨起,复至峡,观香炉紫烟,心动。僧日:“至黄岩之文殊塔,瀑势乃极。”杖而往,磴狭且多折,芒草割人面。少进,石愈钦。白日蒸崖如行热冶中微闻诸客皆有嗟叹声。既至半,力皆惫,游者昏昏愁堕,一客眩思返。余曰:“恋躯惜命,何用游山?且而与其死于床第,孰若死于一片冷石也?”客大笑,勇百倍。

(选自《开先寺至黄岩寺观瀑记》)

37.解释下列加点词在不同句子中的意思。

(1)势不得不森竖跃舞 竖:

(2)而开先为绝胜 绝:

(3)横偃侧布 偃:

38.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.白日蒸崖/如行热冶中微闻/诸客皆有嗟叹声

B.白日蒸崖/如行热冶中/微闻诸客皆有嗟叹声

C.白日蒸崖如行/热冶中/微闻诸客皆有嗟叹声

D.白日蒸崖如行/热冶中微闻/诸客皆有嗟叹声

39.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)至黄岩之文殊塔,瀑势乃极。

(2)且而与其死于床第,孰若死于一片冷石也?

40.“登山则情满于山,观海则意溢于海。”山水本无情,却被历代文人士大夫赋予丰富的情感内涵。袁宏道生性酷爱自然山水,十一年赋闲,四处游山玩水。请概括本文内容,并说说文章表达了作者怎样的思想感情。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案

1.(1)整齐的样子(2)妻子儿女(3)曾经(4)通“返”,返回

2.(1)(桃花源中人)问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋了。

(2)深山中竟然有人活动的踪迹,(他们两个人)对此感到很奇怪。

3.暗示这样神秘美好的境界是虚构的,在当时的现实生活中是不存在的,反映出人们对美好生活的向往和追求。(语言简洁,意思相近即可)

4.C

5.桃源人的生活是因为躲避了战乱,与世隔绝;滁人是因为朝廷实行了休养生息的政策。

6.B

7.B

8.D

9.(1)自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇异景色了。

(2)这里土地的主人姓袁,所以用这来为它命名。

10.B

11.A

12.水清澈透明。《小石潭记》中作者没有直接描摹水(或侧面描写),却从鱼儿的活动、潭底的鱼影让人感受到水的清澈透明。《满井游记》运用比喻的修辞手法或直接描写,生动地描绘出春天到来时河水之清澈明净。

13. 清 遮盖 拜访(或到) 率领,带领

14.A

15.(1)醉了能同大家一起欢乐,醒来能用文章记述这事的人,是太守。

(2)城墙即将被冲毁,(城里的)富人争着逃出城去躲避洪水。

16.富民出/民皆动摇/吾谁与守

17.欧阳修:政治清明,与民同乐。

苏轼:忘我守卫河堤,保卫全城。

18.⑴倒下 ⑵离开 ⑶喜欢,喜好 ⑷所以,因此

19.⑴登上这座楼啊,就会感到胸怀开阔,精神爽快,荣耀和屈辱一并忘掉。

⑵古代的(圣)人,得志(时),恩泽施加给人民。

20.范仲淹:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。孟子:穷则独善其身,达则兼善天下。

21.(1)烤 (2)告诫 (3)觉得美味 (4)③

22.无令中朝士大夫知/恐争谋南徙/以分此味

23.A

24.示例:甲文中柳宗元面对小石潭“有水声如鸣佩环”,“有鱼往来翕忽似与游者相乐”的美景,徒留“凄神寒骨,悄怆幽邃”的悲凉,实乃境由心生也;而乙文中,苏轼被贬到海南儋州这种蛮荒之地,但他却能自得其乐,用他独有的生活情趣挖掘了“生蚝”这种美味,还写信给小儿子让他保守秘密,用诙谐之语调侃并自嘲被贬的经历,可见他在最窘迫、最困难的时候,依然能够在琐细的生活中发现生活的美、生活的乐趣,柳苏对照,苏之“乐观”盎然。

25. 考虑,想到 只是 等到 离开

26.C

27.(1)庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

(2)这天晚上,天空雨后格外晴朗,树林间月光明亮,(甚至连)头发都能数清。

28.行 二 鼓 矣 /始 至 寿 圣 院 /谒 辨 才 于 朝 音 堂 /明 日 乃 还

29.(1)《记承天寺夜游》写于作者被贬之时,作者用“积水空明”、“藻荇交横”等句描写了月光空明澄、竹柏疏影、似真似幻的美妙境界,表达了微妙而复杂的感情,既有赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,人生的感慨,又有失意情怀自我排遣的旷达心境。

(2)《龙井题名记》记述了作者出郭、渡湖、穿林、登山访友的行踪,“天宇开霁,林间月明”“灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣”等句描写了月下西湖山林优美、幽寂的美景,表达作者对此地美景的喜爱和内心欢愉的心情。

30.(1)向西;(2)众、各;(3)改变;(4)①

31.凡江湖之大/云烟之变/非山之所有者/皆山之所有也

32. 充分尊重自然环境,随顺自然,即景成趣,享受园林之乐 此处的“随”体现出作者在做官、辞官归隐等人生大事上追求自由随性的态度 精神家园/人生乐园/人格象征

33.两文并不完全同质。选文中作者愿花三百两银子买下荒芜的园子并修葺取名“随园”,主动辞官,换取与园子的日日相伴,体现他不让仕途羁绊自己的行止,享受自在随性,向往洒脱不羁生活的人生志趣;《醉翁亭记》中欧阳修被贬滁州,寄情于山水,寻得慰藉,且能与游人同乐,体现他在逆境中积极调整的态度和与民同乐的志向。

34. 左右 像打雷(雷声)一样 这

35.(1)我近年来观看瀑布很多次,到峡江寺心里很难舍弃它。(2)不一会儿,又有拐杖拄得的声音从山中传来,这是怀远老法师,抱着一尺来厚的诗集,来求我作序。

36.山势不高,沿途树荫遮蔽;瀑布旁有亭休憩可纵容观赏;亭中可喝茶、下棋、吟诗雅致有趣(天籁人籁交汇融合天人合一的意趣)。

37.(1)林立,耸立

(2)极,最

(3)倒下

38.B

39.(1)到黄岩峰的文殊殿那里,瀑布的气势壮观至极。

(2)况且你与其死在床上,哪里比得上死在一片冷石上?

40.所述内容:在开光寺登望瀑楼眺望,见瀑布之水形态多样,气势宏伟;第二天去看黄岩峰的瀑布,山路难行,天气闷热,作者却兴致盎然,不惜冒险登临。情感:字里行间流露出对瀑布之景的痴迷之情。

参考译文:

庐山的一面,朝着南康,几十里都是峭壁。水从崖壁的缝隙中流出,万仞直落而下,由于山崖的形势流出的水不得不耸立舞动,所以飞瀑很多,而开光寺(那里的瀑布景观)是最美的。登上望瀑楼,见飞瀑跃到一半,不很流畅。瀑水遇到崖石而转,水流到了青玉峡,峡谷苍翠碧绿地耸立着,(瀑水)汇合成潭,下面有巨石,(瀑水)横倒侧淌,掠过潭而前行,与石相遇,水就咬着石而与石争斗。瀑水没有取胜,相持了一段时间就收敛狂态斜着快速流过,漫过石的底部前去。

第二天早晨起来,再次来到峡谷,观看香炉峰日出时紫烟升腾,心中激动。僧人说:“到黄岩峰的文殊典那里,瀑布的气势壮观至极。”我们就拄杖前行,石级狭窄而且多转弯,芒草叶(象刀一样)割人脸。稍往前走,崖石更加高险。白天的阳光蒸着山边,人好像行走在烧热的熔炉中,隐约听到这些客人都发出叹息声。已经走到一半,大家力气都用尽很疲惫了,游客昏昏然害怕跌下去,一个客人头晕想返回。我说:“你如果爱惜你的性命,为何要来游山?况且你与其死在床上,哪里比得上死在一片冷石上?”客人大笑,勇气增了百倍。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、文言文对比阅读

(一)阅读【甲】【乙】文段,完成小题

【甲】

桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终,后遂无问津者。

【乙】

南阳刘子骥,好游山水。尝采药至衡山,深入忘反。见有一涧水,水南有二石囷①。一闭一开水深广不得渡。欲还失道,遇伐薪人问径,仅得还家。或说囷中皆仙方灵药及诸杂物。子骥欲更寻索,不复知处。长沙醴陵县有小水,有二人乘舟取樵,见岸下土穴中水逐流出,有新斫②木片逐流下。深山中有人迹,异之,乃相谓曰:可试入水中,看何由尔。一人便以笠自障,入穴。穴才容人。行数十步,便开明朗然,不异世间。

[注]①囷(qūn):这里指似圆形谷仓的巨石。②斫:砍伐。

1.解释下列句子中加点词。

(1)屋舍俨然 俨然: (2)率妻子邑人来此绝境 妻子:

(3)尝采药至衡山 尝: (4)深入忘反 反:

2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(2)深山中有人迹,异之。

3.【甲】文写刘子骥“欣然规往”“未果”,【乙】文写刘子骥“欲更寻索,不复知处”。作者这样安排的目的是什么?

4.下列对【甲】文内容和写法分析不当的一项是( )

A.文章以渔人行踪为线索,叙述了发现桃源、做客桃源、离开桃源、再访桃源的过程。

B.文章第三段描述桃源人招待客人的细节,突出桃源人真诚淳朴、热情好客的民风。

C.文章结尾写刘子骥“欣然规往”,由此可以看出,本文记述的是一个真实的故事。

D.文章描述了一个世外桃源,寄托了作者的政治理想,也暗含对黑暗现实的批判。

5.选文中的桃源人与链接材料中的滁人都过上了安居乐业、丰衣足食的生活,但其形成的原因各有不同,试简述。

【链接材料】滁①于五代干戈之际,用武之地也。自唐失其政,海内分裂,豪杰并起而争。今②滁介江淮之间,民安于畎亩衣食,以乐生送死③。而孰知上④之功德,休养生息,涵煦⑤于百年之深也。

(节选自欧阳修《丰乐亭记》)

[注]①滁:滁州。②今:北宋。北宋结束了唐末到五代的战乱。③乐生送死:百姓活着时能快乐地生活,去世后能得到好的安葬。④上:皇上。⑤涵煦:滋润化育。

(二)阅读下列的文言文,完成下面小题。

【甲】

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底,两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣,夕日欲颓,沉鳞竟跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

(选自《答谢中书书》)

【乙】

有小山出水中,山皆美石,上生青丛,冬夏常蔚然。其旁多岩洞,其下多白砾,其树多枫、石楠、楩、槠、樟、柚,草则兰芷。又有异卉,类合欢而蔓生,轇轕①水石。

每风自四山而下,振动大木,掩苒众草②,纷红骇绿③,蓊葧④香气,冲涛旋濑⑤退贮溪谷⑥,摇飏葳蕤⑦,与时推移。其大都如此,余无以穷其状。

永之人未尝游焉,余得之不敢专也,出而传于世。其地世主袁氏,故以名焉。

(选自柳宗元《袁家渴记》)

【注释】①轇(jiāo)轕(gé):即胶葛,交错纠缠的样子。②掩苒众草:弱草倾倒。苒,轻柔。③纷红骇绿:花纷乱而惊骇,叶惊骇而纷乱。④蓊葧:草木茂盛的样子。⑤冲:冲激。旋:回旋。濑:流在岩石上的溪水。⑥退贮溪谷:倒流到溪谷中去。贮,贮存,躲避。⑦葳蕤:草木茂盛,枝叶下垂貌。

6.下列句子中加点词意思相同的一项是( )

A.古来共谈 天山共色

B.山川之美 永之人未尝游焉

C.类合欢而蔓生 择其善者而从之

D.每风自四山而下 自非亭午夜分

7.下列对选文相关知识的解说,不正确的一项是( )

A.【甲】文作者陶弘景,字通明,自号华阳隐居,人称“山中宰相”,南朝齐梁时思想家。

B.【乙】文画波浪线文字的断句划分为“永之/人未尝游 焉”。

C.【甲】文题目中“书”即书信,又叫“尺牍”或“信札”,是一种应用性文体;【乙】文中“余得之不敢专也”的“专”指独自享受。

D.【甲】文的“实是欲界之仙都”是判断句,【乙】文的“出而传于世”是省略句。

8.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.【甲】文写景先仰视“高峰”,再俯瞰“清流”,复平视“两岸石壁”,最后写“晓”、“夕”两段时间之景,一句一景,一景一意,次第井然。

B.【乙】文写水中山色,“皆美石,上生青丛,冬夏常蔚然。”概括写山上的景色,突出美石和冬夏常青的树木,具体写岩洞、白砾、各种树木、香草。

C.【甲】【乙】两文都多用四字短语,语言富有节奏感,读来朗朗上口。

D.【甲】文表达了作者热爱自然,沉醉山水的愉悦;【乙】文“不敢”流露出作者被贬谪后的担忧。

9.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)自康乐以来,未复有能与其奇者。

(2)其地世主袁氏,故以名焉。

(三)阅读下面两篇文言文,完成后面小题。

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者:吴武陵,龚古,余弟宗玄。隶而从者,崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

(选自《小石潭记》)

廿二日天稍和,偕数友出东门,至满井。高柳夹堤,土膏微润,一望空阔,若脱笼之鹄。于时冰皮始解,波色乍明,鳞浪层层,清澈见底,晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。山峦为晴雪所洗,娟然①若拭,鲜妍明媚,如倩女之靧②面而髻鬟之始掠也。柳条将舒未舒,柔梢披风,麦田浅鬣寸许③。游人虽未盛,泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者亦时时有④。风力虽尚劲,然徒步则汗出浃背。凡曝沙之鸟,呷浪之鳞⑤,悠然自得,毛羽鳞鬣⑥之间皆有喜气。始知郊田之外未始无春也,而城居者未之知也。

(节选自【明】袁宏道《满井游记》)

【注释】①娟然:美好的样子。②靧(huì):洗脸。③麦田浅鬣(liè)寸许:麦苗高一寸左右。④泉:汲泉水。茗:煮茶。罍(léi):端着酒杯。蹇(jiǎn):骑驴。⑥曝(pù)沙之鸟,呷(xiā)浪之鳞:在沙滩上晒太阳的鸟,浮到水面戏水的鱼。⑥毛羽鳞鬣:泛指一切动物。

10.下列选项中加点字的意思都相同的一项是( )

A.潭西南而望 德高望重 不负众望

B.闻水声 鸡犬相闻 耳闻目睹

C.斗折蛇行 祸不单行 一目十行

D.以其境过清 自以为是 以身殉职

11.对下列语句翻译和理解不正确的一项是( )

A.如鸣珮环,心乐之。

翻译:身上佩带的珮环也相互碰击发出声音,我心里高兴起来。

理解:此句体现了远离尘世的小石潭萧条、冷落的氛围。

B.其岸势犬牙差互,不可知其源。

翻译:溪岸的形状像犬牙那样交错不齐,不知道它的源头在哪里。

理解:这一段采用比喻的修辞手法,形象地写出了溪岸的参差不齐。

C.凄神寒骨,悄怆幽邃。

翻译:(潭中气氛)让人感到心情悲伤、寒气透骨,凄凉而幽深。

理解:作者参与改革,失败被贬,心中愤懑难平。寄情山水之“乐”是暂时的。一经凄清环境的触发,忧伤、悲凉的心境便会流露出来。

12.两段文字画线语句描写的水具有什么共同特点?试分析两段文字分别是如何体现这个特点的。

(四)阅读下面【甲】【乙】两个语段,完成小题

【甲】

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起生而喧哗者,众宾欢也。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽乌乐也。然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。

(节选自《醉翁亭记》)

【乙】

苏轼徙知徐州①。河决曹村,泛于梁山泊。城将败,富民争出避水。轼曰:“富民出民皆动摇吾谁与守?吾在是,水决不能败城。”驱使复入。轼诣武卫营,呼卒长曰:“河将害城,事急矣,虽禁军且为我尽力。”卒长曰:“太守犹不避涂潦②,吾侪③小人,当效命。”率其徒筑东南长堤。弑庐于其上,过家不入,使官吏分堵④以守,卒⑤全其城。

(节选自《宋史·苏轼传》

【胜释】①徙知徐州:到徐州任太守。②涂潦:道路泥泞积水。③侪:辈;类。④堵:古墙体单位,长与高各一丈为一堵。⑤卒:最终,终于。

13.解释文中加点词的含义。

(1)泉香而酒洌:_______

(2)树林阴翳:________

(3)轼诣武卫营:________

(4)率其徒筑东南长堤:_______

14.选出下列句中加点词的意义和用法相同的一项( )

A.宴酣之乐/此乐何极 B.太守谓谁/此之谓大丈夫

C.吾在是/斯是陋室 D.轼庐于其上/南阳诸葛庐

15.翻译文中画线的句子。

(1)醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

(2)城将败,富民争出避水。

16.用“/”给下面的句子断句。(断两处)

富民出民皆动摇吾谁与守

17.面对仕途的坎坷,欧阳修和苏轼不沮丧沉沦,说说选文中两人有怎样具体的表现。

(五)阅读下面的选文,回答问题。

【甲】若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?

【乙】孟子谓宋句践①曰:“子好游②乎?吾语子游。人知之,亦嚣嚣③,人不知,亦嚣嚣。”曰:“何如斯可以嚣嚣矣?”曰:“尊德乐义,则可以嚣嚣矣。故士穷不失义,达不离道。穷不失义,故士得己④焉;达不离道,故民不失望焉。古之人,得志,泽加于民;不得志,修身见于世。穷则独善其身,达则兼善天下。”

(选自《孟子·尽心上》)

【注】①宋句践:古人名。②游:指游说。③嚣嚣:安详自得的样子。④得己:自得。

18.解释下面加点字词。

(1)墙倾楫摧 (2)去国怀乡

(3)子好游乎 (4)故士穷不失义

19.翻译下列句子。

(1)登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘。

(2)古之人,得志,泽加于民。

20.“天下观”是古圣贤之道。《礼记》曰:“大道之行也,天下为公。”结合两篇选文,谈谈范仲淹和孟子的“天下观”分别是什么?

(六)请你参与“读古文·品人物”活动,完成小题。

【甲】

小石潭记 唐·柳宗元

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

【乙】

食蚝

宋·苏轼

己卯冬至前二日,海蛮献蚝。剖之,得数升,肉与浆入水,与酒并煮,食之甚美,未始有也。又取其大者炙热,正尔啖嚼,又益煮者。每戒过子④慎勿说,恐北方君子闻之,争欲为东坡所为,求谪海南,分我此美也!

(选自苏轼《献蚝帖》,有删减)

【丙】

东坡海南食蚝

明·陆树声

东坡在海南,食蚝而美,贻书叔党曰:“无令中朝士大夫知恐争谋南徙以分此味。”使士大夫而乐南徙,则忌公者不令公此行矣。或谓东坡此言,以贤君子望人。

(选自明代陆树声所著《清暑笔谈》。书中记载的这则东坡轶事,是颇能反映苏轼幽默感的一篇小品文。)

21.请根据方法提示解释加点字。

文言词语 方法提示 解释

(1)取其大者炙热 字源推测:小篆

(2)每戒过子慎勿说 课内迁移:戒之曰(《富贵不能淫》)

(3)食蚝而美 重要语法:词类活用

(4)使士大夫而乐南徙 查阅字典:①派遣、支使;②使用;③让、叫、致使;④假如;⑤奉使命办事的人 (填序号)

22.根据文意,用“/”给下面的句子断句。(限断2处)

无 令 中 朝 士 大 夫 知 恐 争 谋 南 徙 以 分 此 味

23.根据诗文内容,选出下列选项中正确的一项。( )A.甲文“凄神寒骨”之感,是景语,更是情语,表达了作者贬官后内心失意的孤凄之情。

B.乙文中苏轼记载了关于生蚝的两种做法,美味不相上下,其吃货本质暴露无遗。

C.乙文中苏轼让小儿子不要对外说海南能吃到美味的生蚝,可见那里的生活还是相当清苦的,让他不得不珍惜仅有的美食。

D.对于苏轼很喜欢海南的生蚝而不希望朝中大臣来此分食的想法,丙文作者表示无法理解。

24.林语堂在《苏东坡传》序言中曾这样评价:“苏东坡是一个秉性难改的乐天派”。请联系上述材料,说说你的理解。

(七)阅读下面的文字,完成下面小题。

[甲]

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

[乙]

元丰二年,中秋后一日,余自吴兴来杭,东还会稽。龙井有辨才①大师,以书邀余入山。比出郭,日已夕,航湖至普宁,遇道人参寥,问龙井所遣篮舆②,则曰:“以不时至,去矣。”

是夕,天宇开霁,林间月明,可数毫发。遂弃舟,从参寥策杖并湖而行。出雷峰,度南屏,濯足于惠因涧,入灵石坞,得支径上风篁岭,憩于龙井亭,酌泉据石而饮之。自普宁凡经佛寺十五,皆寂不闻人声。道旁庐舍,灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣,殆非人间之境。行二鼓矣始至寿圣院谒辨才于朝音堂明日乃还。

(秦观③《龙井题名记》)

[注释]①辨才:法号元静,曾在灵隐山天竺寺讲经,元丰二年(1079)住寿圣院。辨才和下文提到的参寥,都是苏轼的朋友。②篮舆:竹轿。③秦观(1049~1100),字少游,一字太虚,号淮海居士,扬州高邮(今属江苏)人。自幼敏悟,少豪俊慷慨,好学兵法。他以文学受知于苏轼,与黄庭坚、晁补之、张耒并称为“苏门四学士”。

25.解释文中加点词语的意思。

(1)念无与为乐者( ) (2)但少闲人如吾两人者耳( )

(3)比出郭( ) (4)以不时至,去矣( )

26.下列各项中加点词语意思不同的一项是( )

A.解衣欲睡/鱼我所欲也 B.月色入户/木兰当户织

C.以书邀余入山/以其境过清 D.从参寥策杖并湖而行/战则请从

27.用现代汉语翻译文中画线的句子。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)是夕,天宇开霁,林间月明,可数毫发。

28.请用“/”给文中画波浪线的句子断句。

行 二 鼓 矣 始 至 寿 圣 院 谒 辨 才 于 朝 音 堂 明 日 乃 还

29.两文都写到了月夜美景,但要表达的情感不一致,请你结合文章简要分析。

课外文言文阅读

(一)阅读下面文言文,完成后面小题。

随园记

[清]袁枚

①金陵自北门桥西行二里,得小仓山。山自清凉胚胎①,分两岭而下,尽桥而止。蜿蜒狭长,中有清池水田,俗号干河沿。河未干时,清凉山为南唐避暑所,盛可想也。登小仓山,诸景隆然上浮。凡江湖之大云烟之变非山之所有者皆山之所有也。

②康熙时,织造②隋公当山之北巅,构堂皇③,都人游者,翕然盛一时,号曰隋园,因其姓也。后三十年,余宰江宁,园倾且颓弛,禽鸟厌之,百卉芜谢。余恻然而悲,问其值,曰三百金,购以月俸。茨④墙剪阖,易檐改涂。随其高为置江楼;随其下为置溪亭; 随其夹涧为之桥;随其湍流为之舟。或扶而起之,或挤而止之,皆随其丰杀繁瘠,就势取景,故仍名曰随园,同其音,易其义。

③落成叹曰:“使吾官于此,则月一至焉;使吾居于此,则日日至焉。二者不可得兼,舍官而取园者也。”遂乞病,率弟香亭、甥湄君移书史居随园。闻之苏子曰:“君子不必仕,不必不仕。”然则余之仕与不仕,与居兹园之久与不久,亦随之而已。夫两物之能相易者,其一物之足以胜之也。余竟以一官易此园,园之奇,可以见矣。

(选自《古代小品文鉴赏辞典》,有删改)

注:①胚胎:指小仓山为清凉山余脉。②织造:督管丝织染业的职官。③堂皇:广大的堂厦。④茨:用茅草和芦苇盖屋。

30.【活用方法,读懂文意】参考表格提示的方法,解释加点的词语。

文言词句 方法策略 释义

金陵自北门桥西行二里 词性活用法:山行六七里(《醉翁亭记》) (1)

诸景隆然上浮 课内迁移法:其西南诸峰(《醉翁亭记》) (2)

同其音,易其义 参考成语法:移风易俗 (3)

君子不必仕 查找字典法:①做官;②通“士”。具有某种品质、技能的人或读书人;③通“事”。做事。 (4)

31.【巧解锦囊,辨明句读】探究断句的方法,用“/”给文中画线句断句(限断3处)。

示例:落成叹曰/使吾官于此/则月一至焉/使吾居于此/则日日至焉

锦囊1:紧扣“曰”“云”等,找对话。

画线句:凡江湖之大云烟之变非山之所有者皆山之所有也

锦囊2:抓住句式,明结构。

32.【抓高频字,领会情感】“随”字不仅是文章的高频字,亦是叩开袁枚心门的钥匙。根据要求,补全小溪的思维图。

摘录:随其高为置江楼……皆随其丰杀繁瘠,就势取景。 思考: 五个“ 随” 字连用, 足见袁枚在修葺随园时(1) 。 “随园”不只是袁枚晚年寓居之地,更是他的(3) 。

摘录:然则余之仕与不仕,与居兹园之久与不久,亦随之而已。思考:此处的“随”与之前五个“随”又有区别,(2) 。

33.【关联阅读,深度学习】小溪想把这篇选文推荐给同学们作为《醉翁亭记》的拓展阅读材料,这引来了同桌的反对。结合文章内容,帮小溪拟写一条回复语。

小溪同桌:既然是拓展阅读,就应该与《醉翁亭记》在相似之余有所区别。但这两篇文章表达的都是作者随遇而安、享受山水园林的乐趣,情感完全同质,没有补充阅读的必要。

(二)阅读下面文言文,完成后面小题。

峡江寺飞泉亭记

【清】袁枚

余年来观瀑屡矣,至峡江寺而意难决舍①,则飞泉一亭为之也。

天台之瀑,离寺百步,雁荡瀑旁无寺。他若匡庐②,若罗浮③,若青田之石门,瀑未尝不奇,而游者皆暴日中,踞危崖,不得从容以观。

惟粤东峡山,高不过里许,而磴级纡曲④,古松张覆,骄阳不炙。登山大半,飞瀑雷震,从空而下。瀑旁有室,即飞泉亭也。纵横丈馀,八窗明净,闭窗瀑闻,开窗瀑至。人可坐可卧,可箕踞⑤,可偃仰,可放笔研⑥、可瀹茗⑦置饮。以人之逸,待水之芳,取九天银河⑧,置几席间作玩。当时建此亭者,其仙乎!

僧澄波善弈,余命霞裳与之对枰⑨。于是水声、棋声、松声、乌声,参错并奏。顷之,又有曳杖声从云中来者,则老僧怀远抱诗集尺许,来索余序。于是吟咏之声又复大作。天籁人籁⑩,合同而化 。不围观瀑之娱,一至于斯,亭之功大矣!

(有删改)

【注释】①决舍;丢开、离别。②匡庐;即庐山,又名匡山。③罗浮;山名。④磴(dèng)级纡曲:石级曲折。磴,石级。纡曲,弯曲、曲折。⑤箕踞:两腿伸直岔开,形如簸箕。古人正规场合盘腿而坐,箕踞是很随便的姿势。⑥研:通“砚”。⑦瀹(yuè)茗:烹茶。⑧九天银河:指瀑布。⑨枰(píng):围棋盘。⑩天籁人籁:指自然界的音响和人所发出的声音。 合同而化:汇合融化在一起。

34.解释文中加点词语的意思。

①许( ) ②雷( ) ③斯( )

35.翻译文中画线句子。

(1)余年来观瀑屡矣,至峡江寺而意难决舍。

(2)顷之,又有曳杖声从云中来者,则老僧怀远抱诗集尺许,来索余序。

36.请结合全文,简要概述作者“至峡江寺而意难决舍”的具体原因。

(三)阅读下面文言文,完成下面小题。

开先寺至黄岩寺覌谭记

袁宏道

庐山之面,在南康,数十里皆壁。水从壁罅出,万仞直落,势不得不森竖跃舞,故飞瀑多,而开先为绝胜。登望瀑楼,见飞瀑之半,不甚畅。沿崖而折,得青玉峡,峡苍壁立,汇为潭,巨石当其下,横偃侧布,瀑水掠潭行,与石遇,啮而斗。不胜,久乃敛狂斜趋,侵其趾而去。

次日晨起,复至峡,观香炉紫烟,心动。僧日:“至黄岩之文殊塔,瀑势乃极。”杖而往,磴狭且多折,芒草割人面。少进,石愈钦。白日蒸崖如行热冶中微闻诸客皆有嗟叹声。既至半,力皆惫,游者昏昏愁堕,一客眩思返。余曰:“恋躯惜命,何用游山?且而与其死于床第,孰若死于一片冷石也?”客大笑,勇百倍。

(选自《开先寺至黄岩寺观瀑记》)

37.解释下列加点词在不同句子中的意思。

(1)势不得不森竖跃舞 竖:

(2)而开先为绝胜 绝:

(3)横偃侧布 偃:

38.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.白日蒸崖/如行热冶中微闻/诸客皆有嗟叹声

B.白日蒸崖/如行热冶中/微闻诸客皆有嗟叹声

C.白日蒸崖如行/热冶中/微闻诸客皆有嗟叹声

D.白日蒸崖如行/热冶中微闻/诸客皆有嗟叹声

39.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)至黄岩之文殊塔,瀑势乃极。

(2)且而与其死于床第,孰若死于一片冷石也?

40.“登山则情满于山,观海则意溢于海。”山水本无情,却被历代文人士大夫赋予丰富的情感内涵。袁宏道生性酷爱自然山水,十一年赋闲,四处游山玩水。请概括本文内容,并说说文章表达了作者怎样的思想感情。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案

1.(1)整齐的样子(2)妻子儿女(3)曾经(4)通“返”,返回

2.(1)(桃花源中人)问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不必说魏晋了。

(2)深山中竟然有人活动的踪迹,(他们两个人)对此感到很奇怪。

3.暗示这样神秘美好的境界是虚构的,在当时的现实生活中是不存在的,反映出人们对美好生活的向往和追求。(语言简洁,意思相近即可)

4.C

5.桃源人的生活是因为躲避了战乱,与世隔绝;滁人是因为朝廷实行了休养生息的政策。

6.B

7.B

8.D

9.(1)自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇异景色了。

(2)这里土地的主人姓袁,所以用这来为它命名。

10.B

11.A

12.水清澈透明。《小石潭记》中作者没有直接描摹水(或侧面描写),却从鱼儿的活动、潭底的鱼影让人感受到水的清澈透明。《满井游记》运用比喻的修辞手法或直接描写,生动地描绘出春天到来时河水之清澈明净。

13. 清 遮盖 拜访(或到) 率领,带领

14.A

15.(1)醉了能同大家一起欢乐,醒来能用文章记述这事的人,是太守。

(2)城墙即将被冲毁,(城里的)富人争着逃出城去躲避洪水。

16.富民出/民皆动摇/吾谁与守

17.欧阳修:政治清明,与民同乐。

苏轼:忘我守卫河堤,保卫全城。

18.⑴倒下 ⑵离开 ⑶喜欢,喜好 ⑷所以,因此

19.⑴登上这座楼啊,就会感到胸怀开阔,精神爽快,荣耀和屈辱一并忘掉。

⑵古代的(圣)人,得志(时),恩泽施加给人民。

20.范仲淹:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。孟子:穷则独善其身,达则兼善天下。

21.(1)烤 (2)告诫 (3)觉得美味 (4)③

22.无令中朝士大夫知/恐争谋南徙/以分此味

23.A

24.示例:甲文中柳宗元面对小石潭“有水声如鸣佩环”,“有鱼往来翕忽似与游者相乐”的美景,徒留“凄神寒骨,悄怆幽邃”的悲凉,实乃境由心生也;而乙文中,苏轼被贬到海南儋州这种蛮荒之地,但他却能自得其乐,用他独有的生活情趣挖掘了“生蚝”这种美味,还写信给小儿子让他保守秘密,用诙谐之语调侃并自嘲被贬的经历,可见他在最窘迫、最困难的时候,依然能够在琐细的生活中发现生活的美、生活的乐趣,柳苏对照,苏之“乐观”盎然。

25. 考虑,想到 只是 等到 离开

26.C

27.(1)庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

(2)这天晚上,天空雨后格外晴朗,树林间月光明亮,(甚至连)头发都能数清。

28.行 二 鼓 矣 /始 至 寿 圣 院 /谒 辨 才 于 朝 音 堂 /明 日 乃 还

29.(1)《记承天寺夜游》写于作者被贬之时,作者用“积水空明”、“藻荇交横”等句描写了月光空明澄、竹柏疏影、似真似幻的美妙境界,表达了微妙而复杂的感情,既有赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,人生的感慨,又有失意情怀自我排遣的旷达心境。

(2)《龙井题名记》记述了作者出郭、渡湖、穿林、登山访友的行踪,“天宇开霁,林间月明”“灯火隐显,草木深郁,流水激激悲鸣”等句描写了月下西湖山林优美、幽寂的美景,表达作者对此地美景的喜爱和内心欢愉的心情。

30.(1)向西;(2)众、各;(3)改变;(4)①

31.凡江湖之大/云烟之变/非山之所有者/皆山之所有也

32. 充分尊重自然环境,随顺自然,即景成趣,享受园林之乐 此处的“随”体现出作者在做官、辞官归隐等人生大事上追求自由随性的态度 精神家园/人生乐园/人格象征

33.两文并不完全同质。选文中作者愿花三百两银子买下荒芜的园子并修葺取名“随园”,主动辞官,换取与园子的日日相伴,体现他不让仕途羁绊自己的行止,享受自在随性,向往洒脱不羁生活的人生志趣;《醉翁亭记》中欧阳修被贬滁州,寄情于山水,寻得慰藉,且能与游人同乐,体现他在逆境中积极调整的态度和与民同乐的志向。

34. 左右 像打雷(雷声)一样 这

35.(1)我近年来观看瀑布很多次,到峡江寺心里很难舍弃它。(2)不一会儿,又有拐杖拄得的声音从山中传来,这是怀远老法师,抱着一尺来厚的诗集,来求我作序。

36.山势不高,沿途树荫遮蔽;瀑布旁有亭休憩可纵容观赏;亭中可喝茶、下棋、吟诗雅致有趣(天籁人籁交汇融合天人合一的意趣)。

37.(1)林立,耸立

(2)极,最

(3)倒下

38.B

39.(1)到黄岩峰的文殊殿那里,瀑布的气势壮观至极。

(2)况且你与其死在床上,哪里比得上死在一片冷石上?

40.所述内容:在开光寺登望瀑楼眺望,见瀑布之水形态多样,气势宏伟;第二天去看黄岩峰的瀑布,山路难行,天气闷热,作者却兴致盎然,不惜冒险登临。情感:字里行间流露出对瀑布之景的痴迷之情。

参考译文:

庐山的一面,朝着南康,几十里都是峭壁。水从崖壁的缝隙中流出,万仞直落而下,由于山崖的形势流出的水不得不耸立舞动,所以飞瀑很多,而开光寺(那里的瀑布景观)是最美的。登上望瀑楼,见飞瀑跃到一半,不很流畅。瀑水遇到崖石而转,水流到了青玉峡,峡谷苍翠碧绿地耸立着,(瀑水)汇合成潭,下面有巨石,(瀑水)横倒侧淌,掠过潭而前行,与石相遇,水就咬着石而与石争斗。瀑水没有取胜,相持了一段时间就收敛狂态斜着快速流过,漫过石的底部前去。

第二天早晨起来,再次来到峡谷,观看香炉峰日出时紫烟升腾,心中激动。僧人说:“到黄岩峰的文殊典那里,瀑布的气势壮观至极。”我们就拄杖前行,石级狭窄而且多转弯,芒草叶(象刀一样)割人脸。稍往前走,崖石更加高险。白天的阳光蒸着山边,人好像行走在烧热的熔炉中,隐约听到这些客人都发出叹息声。已经走到一半,大家力气都用尽很疲惫了,游客昏昏然害怕跌下去,一个客人头晕想返回。我说:“你如果爱惜你的性命,为何要来游山?况且你与其死在床上,哪里比得上死在一片冷石上?”客人大笑,勇气增了百倍。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页