2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册古诗词诵读《拟行路难(其四)》教案

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册古诗词诵读《拟行路难(其四)》教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 23.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-10 23:23:19 | ||

图片预览

文档简介

课 题 《拟行路难》其四 年级 学期 学段

教 学 目 标 (1) 知识与能力目标: 1.了解作者及时代背景 2.理解诗歌内容,把握作者的思想感情。 3.分析诗中“起兴”的表现手法和作用。 过程与方法目标:学习“以意逆志,知人论世”的诗歌鉴赏方法。 (3) 情感态度与价值观: 1.结合背景,理解诗人怀才不遇的苦闷之情。 2.培养学生热爱生活,乐观阔达的情怀。

教 学 重 难 点 教学重点 :1、理解诗歌内容,把握作者的思想感情。 2、分析诗中“起兴”的表现手法和作用。 教学难点 :引导学生运用“以意逆志,知人论世”的方法探究诗歌主旨。

教 材 分 析 《拟行路难》(其四)选自《中国古代诗歌散文欣赏》的第一单元。这一单元的题目是“以意逆志,知人论世”,主要学习如何理解中国古典诗词的内容与主旨。其实“以意逆志,知人论世”就是这一单元诗歌阅读的方法。我们欣赏每一部作品时,首先要了解作家的生平及其所处的时代,这样才能洞察作品中所表现出来的情志与反映现实的深度和广度。欣赏《拟行路难》(其四)首先要了解魏晋南北朝时期入仕实行门阀制度,出身寒门的人普遍在政治上遭受到不公平待遇,这样才能深入理解诗歌中所表现出来的怀才不遇的苦闷及对当时门阀制度的不满和愤激,这决不仅仅是鲍照的个人牢骚与私愤,而是有着深广的社会意义和强烈的批判精神。只有知其人、论其世,才能客观地正确地理解和把握作品的思想内容。

学 情 分 析 面对诗歌,大多数学生都倍感困惑,许多学生对诗歌鉴赏毫无兴趣甚至敬而远之,把理解诗歌作为难以逾越的鸿沟。基于这种情况,在这个单元的诗歌教学活动中我们加强古典诗词的诵读,培养学生的审美能力,让学生掌握“以意逆志,知人论世”的鉴赏方法,深入体味传统文化的博大精深。

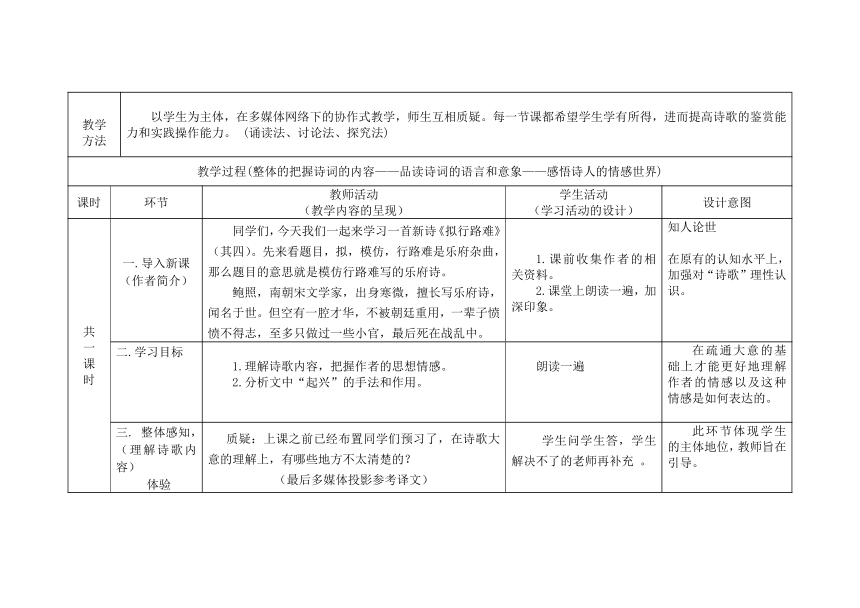

教学 方法 以学生为主体,在多媒体网络下的协作式教学,师生互相质疑。每一节课都希望学生学有所得,进而提高诗歌的鉴赏能力和实践操作能力。 (诵读法、讨论法、探究法)

教学过程(整体的把握诗词的内容——品读诗词的语言和意象——感悟诗人的情感世界)

课时 环节 教师活动 (教学内容的呈现) 学生活动 (学习活动的设计) 设计意图

共 一 课 时 一.导入新课 (作者简介) 同学们,今天我们一起来学习一首新诗《拟行路难》(其四)。先来看题目,拟,模仿,行路难是乐府杂曲,那么题目的意思就是模仿行路难写的乐府诗。 鲍照,南朝宋文学家,出身寒微,擅长写乐府诗,闻名于世。但空有一腔才华,不被朝廷重用,一辈子愤愤不得志,至多只做过一些小官,最后死在战乱中。 1.课前收集作者的相关资料。 2.课堂上朗读一遍,加深印象。 知人论世 在原有的认知水平上,加强对“诗歌”理性认识。

二.学习目标 1.理解诗歌内容,把握作者的思想情感。 2.分析文中“起兴”的手法和作用。 朗读一遍 在疏通大意的基础上才能更好地理解作者的情感以及这种情感是如何表达的。

三. 整体感知,(理解诗歌内容) 体验 质疑:上课之前已经布置同学们预习了,在诗歌大意的理解上,有哪些地方不太清楚的? (最后多媒体投影参考译文) 学生问学生答,学生解决不了的老师再补充 。 此环节体现学生的主体地位,教师旨在引导。

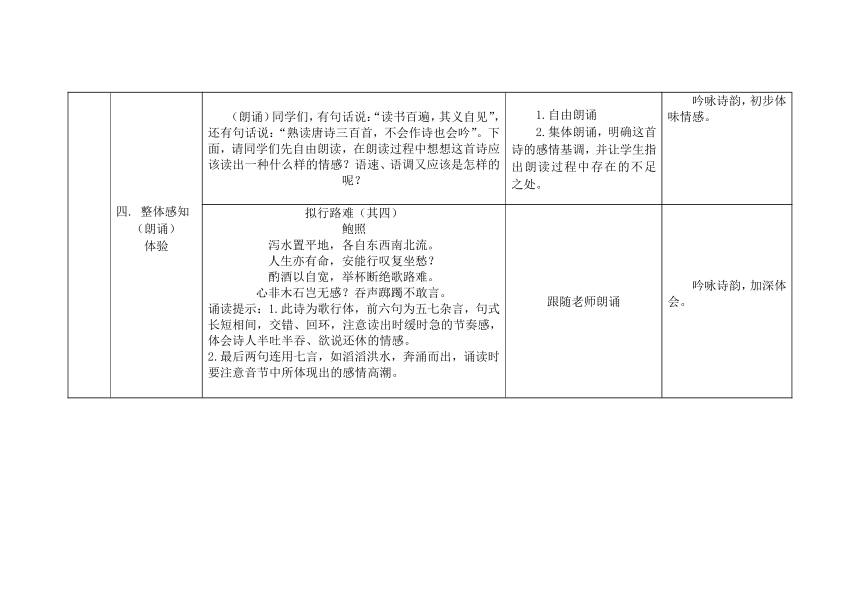

四. 整体感知 (朗诵) 体验 (朗诵)同学们,有句话说:“读书百遍,其义自见”,还有句话说:“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”。下面,请同学们先自由朗读,在朗读过程中想想这首诗应该读出一种什么样的情感?语速、语调又应该是怎样的呢? 1.自由朗诵 2.集体朗诵,明确这首诗的感情基调,并让学生指出朗读过程中存在的不足之处。 吟咏诗韵,初步体味情感。

拟行路难(其四) 鲍照 泻水置平地,各自东西南北流。 人生亦有命,安能行叹复坐愁? 酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。 心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。 诵读提示:1.此诗为歌行体,前六句为五七杂言,句式长短相间,交错、回环,注意读出时缓时急的节奏感,体会诗人半吐半吞、欲说还休的情感。 2.最后两句连用七言,如滔滔洪水,奔涌而出,诵读时要注意音节中所体现出的感情高潮。 跟随老师朗诵 吟咏诗韵,加深体会。

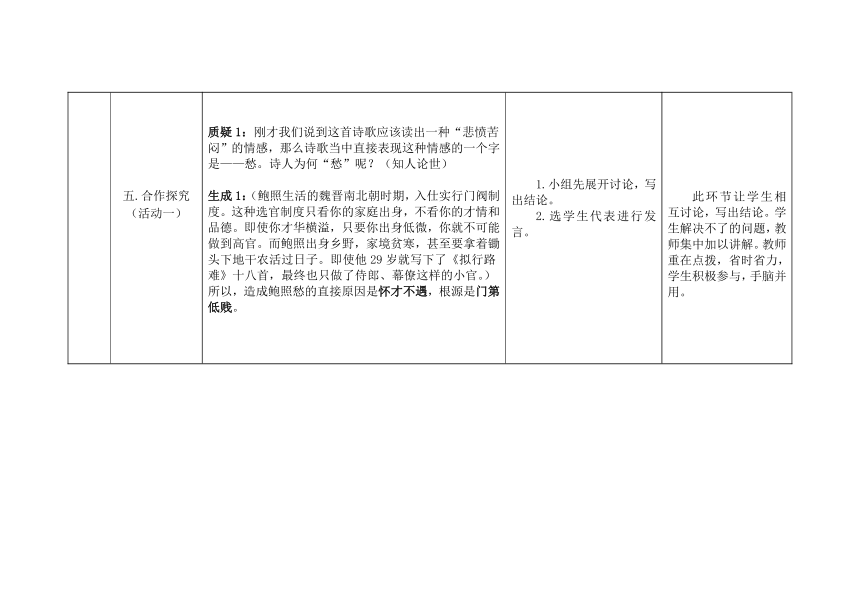

五.合作探究 (活动一) 质疑1:刚才我们说到这首诗歌应该读出一种“悲愤苦闷”的情感,那么诗歌当中直接表现这种情感的一个字是——愁。诗人为何“愁”呢?(知人论世) 生成1:(鲍照生活的魏晋南北朝时期,入仕实行门阀制度。这种选官制度只看你的家庭出身,不看你的才情和品德。即使你才华横溢,只要你出身低微,你就不可能做到高官。而鲍照出身乡野,家境贫寒,甚至要拿着锄头下地干农活过日子。即使他29岁就写下了《拟行路难》十八首,最终也只做了侍郎、幕僚这样的小官。)所以,造成鲍照愁的直接原因是怀才不遇,根源是门第低贱。 1.小组先展开讨论,写出结论。 2.选学生代表进行发言。 此环节让学生相互讨论,写出结论。学生解决不了的问题,教师集中加以讲解。教师重在点拨,省时省力,学生积极参与,手脑并用。

活动二 质疑2:其实,诗人在第一、二句中就含蓄地说出了造成不幸命运的原因。现在一起来看诗的一、二句用了什么表现手法?说明了什么道理? 生成2:运用了借物起兴的表现手法。说明了像水是依照高下不同的地势流向各方一样,人的遭遇也是由家庭门第的贵贱决定的。

活动三 质疑3:同学们,到这里为止,你能概括这首诗的主题了吗? 生成3:诗人用泄水流淌这一自然现象作为比兴,引出来了对社会人生的无限感慨,表现了诗人怀才不遇的悲愤之情,表达了对当时门阀制度的不满和愤慨。

活动四 (体验) 现在,让我们带着对作者遭遇的无限同情和理解,投入到诗的境界当中,把这首诗再朗读一遍。 再次朗诵 在理解了诗歌的内容与情感的基础上再朗诵,学生更能置身诗境去感受作者所抒发的情感。

六.小结及收获 小结:纵观全诗,围绕一个“愁”字展开。泄水兴愁——行坐叹愁——酌酒消愁——悲歌断愁——不敢言愁更添愁。使得愁有一种流动感、层次感,充分地抒发了诗人怀才不遇、壮志难酬的愤懑心情。 同学们,在这一节课里,你有什么收获?(让学生谈谈自己所得) 如果把这首诗放到高考当中,你们觉得我们需要掌握什么?(内容、情感、手法等答题步骤)下面以表现手法为例,同学们说说诗歌表达技巧题型的答题步骤是什么? 生成:总结表达技巧题型的答题模式 1.准确地指出用了何种手法。 2.结合诗句内容解释怎么用这种手法,突出了什么特征。 3.这种手法的效果如何,以及如何有效地传达出诗人的感情。 1.回顾诗歌的内容与主旨。 2.学生谈谈收获。 3.回忆表达技巧类题型的答题模式,教师再PPT展示答题步骤。 1.熟悉文本 2.回顾答题模式,是让学生对每一种诗歌题型的答题模式熟记于心。

七.拓展 高考链接 望洞庭湖(刘禹锡) 湖光秋月两相合,潭面无风镜未磨。 遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。 问题:这首诗运用了哪种修辞手法?请分析。 答案:这首诗运用了比喻的修辞手法,将潭面比作未磨之镜,将湖面的青山比作皓月银辉下银盘里的一颗青螺,两个比喻的运用,使得本诗的景物描写形象生动,表达了诗人对洞庭湖美景的喜爱之情。 学生先写答案,然后交流,最后展示成果。 通过做练习,巩固意境类题型的答题模式。

八.课后作业 1.用“以意逆志,知人论世”的方法阅读课后相关链接中李白的《行路难》,然后将李白《行路难》的最后两句与鲍照《拟行路难》(其四)最后两句比较一下,分析两人面对人生困境时不同的人生态度。 2. 背诵《拟行路难》(其四) 完成课后作业 作业是对课文内容的延伸和拓展,让学生“得法于课内,得益于课外”。

九.板书设计 拟行路难 鲍照 内容 情感基调 艺术手法 门阀制度下,怀才不遇 愤懑无奈 比兴、反问 板书需要简洁明了,易于学生对整首词的直观接受。

自我反思

主要特色与创新之处: 本节课采用自主、合作、探究的方式,激发学生的兴趣,让学生成为学习的主角。本节课学生学习积极性高,能够较好地发挥主观能动性,师生、生生配合不错,能够比较顺利地完成每一项任务,增强了学习的信心。通过拓展训练,学生组织语言的能力得到了提升,比较好地达到了预期的教学目的。

存在的问题与不足 有极少数学生性格比较内向,不主动提出问题,学生分组讨论时没有积极地参与其中。作为老师没有顾及到学生的方方面面,这是不好的。我们在传授知识的同时,也要让这少数同学内心感受到温暖。在以后的教学中慢慢改进。

教 学 目 标 (1) 知识与能力目标: 1.了解作者及时代背景 2.理解诗歌内容,把握作者的思想感情。 3.分析诗中“起兴”的表现手法和作用。 过程与方法目标:学习“以意逆志,知人论世”的诗歌鉴赏方法。 (3) 情感态度与价值观: 1.结合背景,理解诗人怀才不遇的苦闷之情。 2.培养学生热爱生活,乐观阔达的情怀。

教 学 重 难 点 教学重点 :1、理解诗歌内容,把握作者的思想感情。 2、分析诗中“起兴”的表现手法和作用。 教学难点 :引导学生运用“以意逆志,知人论世”的方法探究诗歌主旨。

教 材 分 析 《拟行路难》(其四)选自《中国古代诗歌散文欣赏》的第一单元。这一单元的题目是“以意逆志,知人论世”,主要学习如何理解中国古典诗词的内容与主旨。其实“以意逆志,知人论世”就是这一单元诗歌阅读的方法。我们欣赏每一部作品时,首先要了解作家的生平及其所处的时代,这样才能洞察作品中所表现出来的情志与反映现实的深度和广度。欣赏《拟行路难》(其四)首先要了解魏晋南北朝时期入仕实行门阀制度,出身寒门的人普遍在政治上遭受到不公平待遇,这样才能深入理解诗歌中所表现出来的怀才不遇的苦闷及对当时门阀制度的不满和愤激,这决不仅仅是鲍照的个人牢骚与私愤,而是有着深广的社会意义和强烈的批判精神。只有知其人、论其世,才能客观地正确地理解和把握作品的思想内容。

学 情 分 析 面对诗歌,大多数学生都倍感困惑,许多学生对诗歌鉴赏毫无兴趣甚至敬而远之,把理解诗歌作为难以逾越的鸿沟。基于这种情况,在这个单元的诗歌教学活动中我们加强古典诗词的诵读,培养学生的审美能力,让学生掌握“以意逆志,知人论世”的鉴赏方法,深入体味传统文化的博大精深。

教学 方法 以学生为主体,在多媒体网络下的协作式教学,师生互相质疑。每一节课都希望学生学有所得,进而提高诗歌的鉴赏能力和实践操作能力。 (诵读法、讨论法、探究法)

教学过程(整体的把握诗词的内容——品读诗词的语言和意象——感悟诗人的情感世界)

课时 环节 教师活动 (教学内容的呈现) 学生活动 (学习活动的设计) 设计意图

共 一 课 时 一.导入新课 (作者简介) 同学们,今天我们一起来学习一首新诗《拟行路难》(其四)。先来看题目,拟,模仿,行路难是乐府杂曲,那么题目的意思就是模仿行路难写的乐府诗。 鲍照,南朝宋文学家,出身寒微,擅长写乐府诗,闻名于世。但空有一腔才华,不被朝廷重用,一辈子愤愤不得志,至多只做过一些小官,最后死在战乱中。 1.课前收集作者的相关资料。 2.课堂上朗读一遍,加深印象。 知人论世 在原有的认知水平上,加强对“诗歌”理性认识。

二.学习目标 1.理解诗歌内容,把握作者的思想情感。 2.分析文中“起兴”的手法和作用。 朗读一遍 在疏通大意的基础上才能更好地理解作者的情感以及这种情感是如何表达的。

三. 整体感知,(理解诗歌内容) 体验 质疑:上课之前已经布置同学们预习了,在诗歌大意的理解上,有哪些地方不太清楚的? (最后多媒体投影参考译文) 学生问学生答,学生解决不了的老师再补充 。 此环节体现学生的主体地位,教师旨在引导。

四. 整体感知 (朗诵) 体验 (朗诵)同学们,有句话说:“读书百遍,其义自见”,还有句话说:“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”。下面,请同学们先自由朗读,在朗读过程中想想这首诗应该读出一种什么样的情感?语速、语调又应该是怎样的呢? 1.自由朗诵 2.集体朗诵,明确这首诗的感情基调,并让学生指出朗读过程中存在的不足之处。 吟咏诗韵,初步体味情感。

拟行路难(其四) 鲍照 泻水置平地,各自东西南北流。 人生亦有命,安能行叹复坐愁? 酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。 心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。 诵读提示:1.此诗为歌行体,前六句为五七杂言,句式长短相间,交错、回环,注意读出时缓时急的节奏感,体会诗人半吐半吞、欲说还休的情感。 2.最后两句连用七言,如滔滔洪水,奔涌而出,诵读时要注意音节中所体现出的感情高潮。 跟随老师朗诵 吟咏诗韵,加深体会。

五.合作探究 (活动一) 质疑1:刚才我们说到这首诗歌应该读出一种“悲愤苦闷”的情感,那么诗歌当中直接表现这种情感的一个字是——愁。诗人为何“愁”呢?(知人论世) 生成1:(鲍照生活的魏晋南北朝时期,入仕实行门阀制度。这种选官制度只看你的家庭出身,不看你的才情和品德。即使你才华横溢,只要你出身低微,你就不可能做到高官。而鲍照出身乡野,家境贫寒,甚至要拿着锄头下地干农活过日子。即使他29岁就写下了《拟行路难》十八首,最终也只做了侍郎、幕僚这样的小官。)所以,造成鲍照愁的直接原因是怀才不遇,根源是门第低贱。 1.小组先展开讨论,写出结论。 2.选学生代表进行发言。 此环节让学生相互讨论,写出结论。学生解决不了的问题,教师集中加以讲解。教师重在点拨,省时省力,学生积极参与,手脑并用。

活动二 质疑2:其实,诗人在第一、二句中就含蓄地说出了造成不幸命运的原因。现在一起来看诗的一、二句用了什么表现手法?说明了什么道理? 生成2:运用了借物起兴的表现手法。说明了像水是依照高下不同的地势流向各方一样,人的遭遇也是由家庭门第的贵贱决定的。

活动三 质疑3:同学们,到这里为止,你能概括这首诗的主题了吗? 生成3:诗人用泄水流淌这一自然现象作为比兴,引出来了对社会人生的无限感慨,表现了诗人怀才不遇的悲愤之情,表达了对当时门阀制度的不满和愤慨。

活动四 (体验) 现在,让我们带着对作者遭遇的无限同情和理解,投入到诗的境界当中,把这首诗再朗读一遍。 再次朗诵 在理解了诗歌的内容与情感的基础上再朗诵,学生更能置身诗境去感受作者所抒发的情感。

六.小结及收获 小结:纵观全诗,围绕一个“愁”字展开。泄水兴愁——行坐叹愁——酌酒消愁——悲歌断愁——不敢言愁更添愁。使得愁有一种流动感、层次感,充分地抒发了诗人怀才不遇、壮志难酬的愤懑心情。 同学们,在这一节课里,你有什么收获?(让学生谈谈自己所得) 如果把这首诗放到高考当中,你们觉得我们需要掌握什么?(内容、情感、手法等答题步骤)下面以表现手法为例,同学们说说诗歌表达技巧题型的答题步骤是什么? 生成:总结表达技巧题型的答题模式 1.准确地指出用了何种手法。 2.结合诗句内容解释怎么用这种手法,突出了什么特征。 3.这种手法的效果如何,以及如何有效地传达出诗人的感情。 1.回顾诗歌的内容与主旨。 2.学生谈谈收获。 3.回忆表达技巧类题型的答题模式,教师再PPT展示答题步骤。 1.熟悉文本 2.回顾答题模式,是让学生对每一种诗歌题型的答题模式熟记于心。

七.拓展 高考链接 望洞庭湖(刘禹锡) 湖光秋月两相合,潭面无风镜未磨。 遥望洞庭山水色,白银盘里一青螺。 问题:这首诗运用了哪种修辞手法?请分析。 答案:这首诗运用了比喻的修辞手法,将潭面比作未磨之镜,将湖面的青山比作皓月银辉下银盘里的一颗青螺,两个比喻的运用,使得本诗的景物描写形象生动,表达了诗人对洞庭湖美景的喜爱之情。 学生先写答案,然后交流,最后展示成果。 通过做练习,巩固意境类题型的答题模式。

八.课后作业 1.用“以意逆志,知人论世”的方法阅读课后相关链接中李白的《行路难》,然后将李白《行路难》的最后两句与鲍照《拟行路难》(其四)最后两句比较一下,分析两人面对人生困境时不同的人生态度。 2. 背诵《拟行路难》(其四) 完成课后作业 作业是对课文内容的延伸和拓展,让学生“得法于课内,得益于课外”。

九.板书设计 拟行路难 鲍照 内容 情感基调 艺术手法 门阀制度下,怀才不遇 愤懑无奈 比兴、反问 板书需要简洁明了,易于学生对整首词的直观接受。

自我反思

主要特色与创新之处: 本节课采用自主、合作、探究的方式,激发学生的兴趣,让学生成为学习的主角。本节课学生学习积极性高,能够较好地发挥主观能动性,师生、生生配合不错,能够比较顺利地完成每一项任务,增强了学习的信心。通过拓展训练,学生组织语言的能力得到了提升,比较好地达到了预期的教学目的。

存在的问题与不足 有极少数学生性格比较内向,不主动提出问题,学生分组讨论时没有积极地参与其中。作为老师没有顾及到学生的方方面面,这是不好的。我们在传授知识的同时,也要让这少数同学内心感受到温暖。在以后的教学中慢慢改进。