人教部编版历史七年级下第二单元民族关系发展和社会变化检测题(二)(含答案)

文档属性

| 名称 | 人教部编版历史七年级下第二单元民族关系发展和社会变化检测题(二)(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 435.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-11 11:14:11 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 民族关系发展和社会变化检测题(二)

一、选择题(共20小题,每题3分,共60分)

1.宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方官)通签书施行”。据此,通判的作用是( )

A.分散知州的权力 B.收归地方财赋于中央

C.超越知州的权力 D.防止宰相的权力过大

2.唐朝以前,人们对求取功名的看法多是“男人何不带吴钩,收取关山五十州。”但宋朝以后,则是“男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。”出现的这种变化的主要原因是( )

A.诗歌文学逐渐凋零 B.统治者重文轻武

C.科举制度的发展 D.大兴文字狱

3.王安石《周公论》载: “立善法于天下者则天下治,立善法于一国者则一国兴。"据此王安石变法的出发点是( )

A.推动社会转型 B.加强中央集权

C.整顿官僚机构 D.实现富国强兵

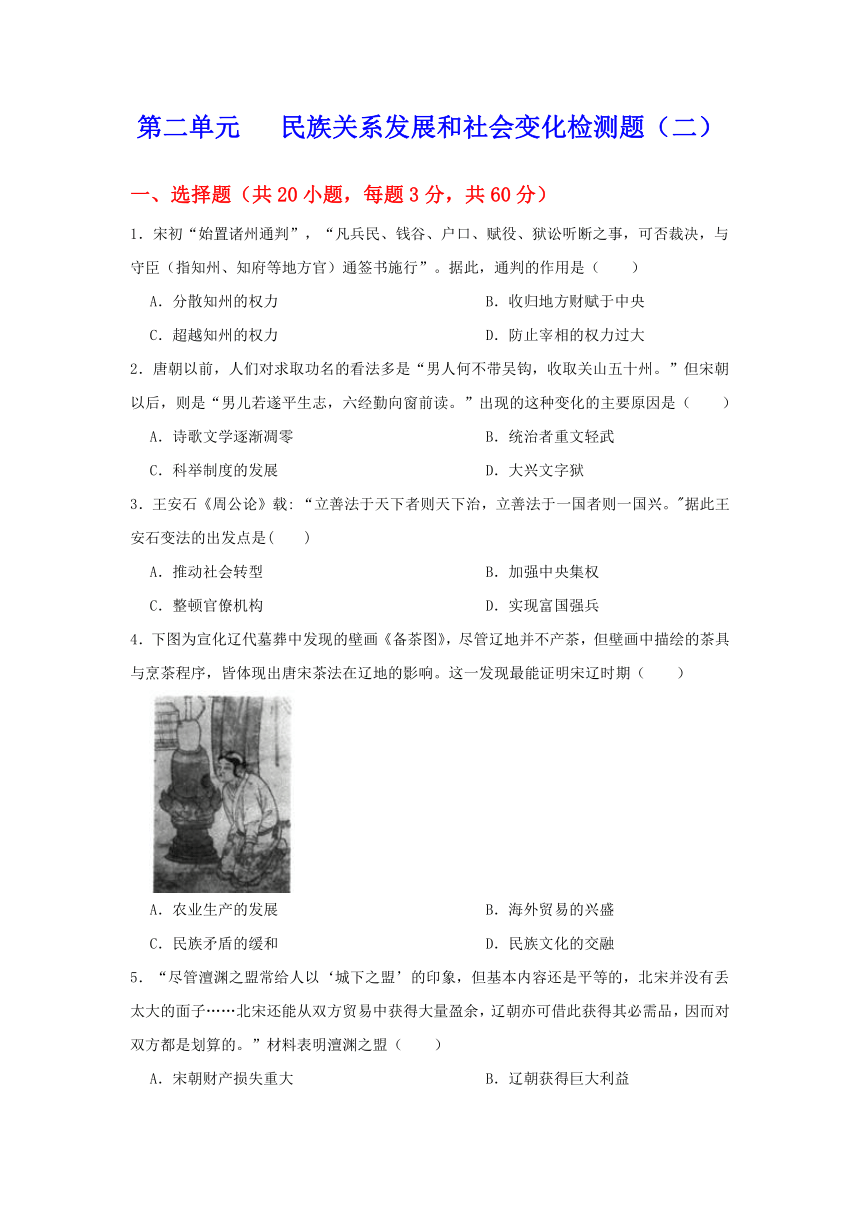

4.下图为宣化辽代墓葬中发现的壁画《备茶图》,尽管辽地并不产茶,但壁画中描绘的茶具与烹茶程序,皆体现出唐宋茶法在辽地的影响。这一发现最能证明宋辽时期( )

A.农业生产的发展 B.海外贸易的兴盛

C.民族矛盾的缓和 D.民族文化的交融

5.“尽管澶渊之盟常给人以‘城下之盟’的印象,但基本内容还是平等的,北宋并没有丢太大的面子……北宋还能从双方贸易中获得大量盈余,辽朝亦可借此获得其必需品,因而对双方都是划算的。”材料表明澶渊之盟( )

A.宋朝财产损失重大 B.辽朝获得巨大利益

C.具有一定的积极性 D.延续双方和平局面

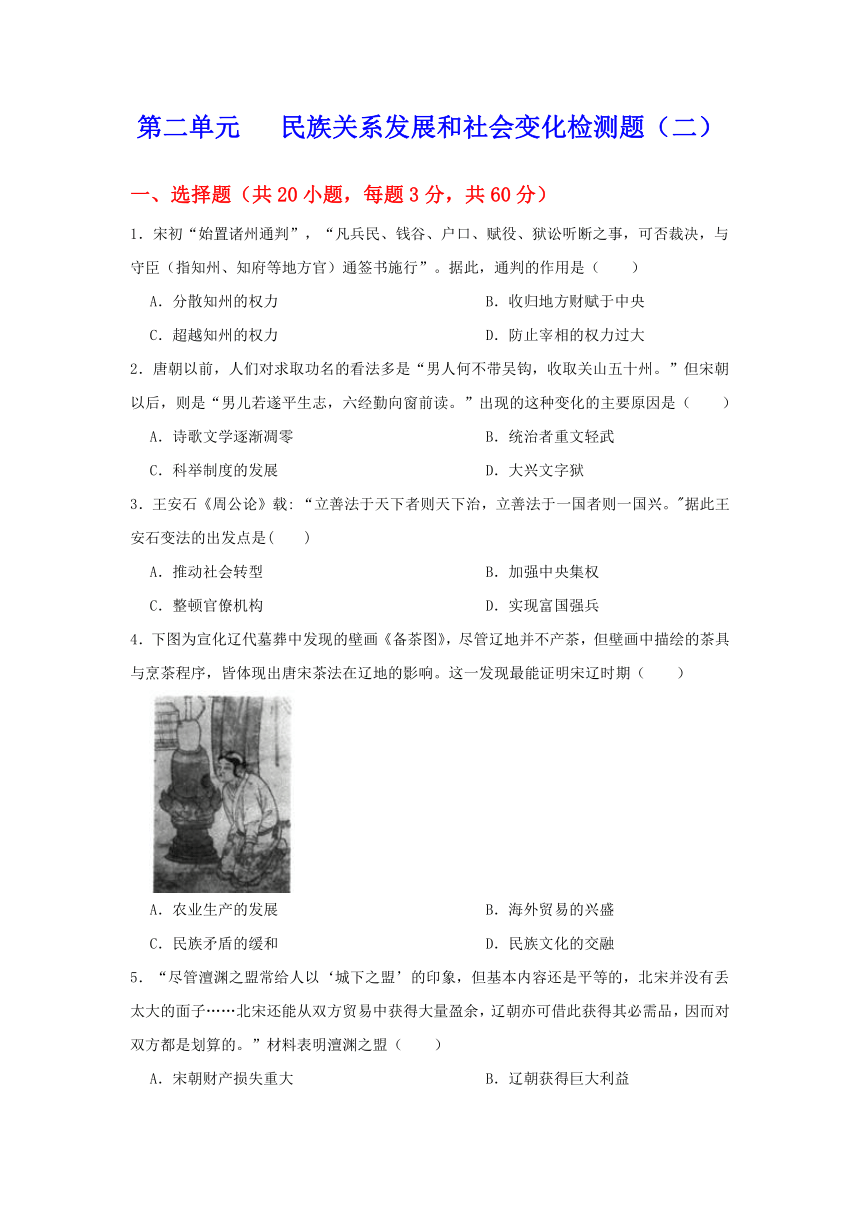

6.下列能正确映与少数民族政权并立的示意图( )

A. B.

C. D.

7.南宋岳飞统率的“岳家军”北伐,从金军手中收复许多失地。明朝戚继光率领的“戚家军”南下浙江抗倭,多次击退倭寇的进攻。这两支军队能屡打胜仗的主要原因是( )

A.统治者反抗侵略决心坚定 B.军队训练有素纪律严明

C.将士们对倭寇的深恶痛绝 D.朝廷国力强盛防卫森严

8.下表反映出辽宋夏金时期的时代特征是( )

政权存续 战争持续时间

辽(916—1125 年) 宋辽—25 年

宋(960—1127 年) 宋夏—不到 10 年

夏(1038—1227 年) 辽金—11 年

金(1115—1234 年) 宋金—16 年

A.政权并立,长期和平 B.战乱不断,民族交融

C.重文轻武,相对稳定 D.时战时和,关系紧张

9.对下面统计表内容解读最准确的是( )

唐宋时期南北方主要省份公共水利工程项目统计表(单位:个)

江苏 浙江 福建 陕西 河南 山西

唐 18 44 29 唐 32 11 32

北宋 43 86 45 北宋 12 7 25

南宋 73 185 63 金及同时期的南宋 4 2 14

A.经济重心逐渐南移 B.南北交流日趋频繁

C.社会环境持续稳定 D.自然环境不断恶化

10.宋初,市舶管理实行“州郡兼领”;神宗时期,《广州市舶条》规定市舶事务由漕臣兼领、由转运使主持;徽宗初年到南宋末年,官府对市舶事务设置“专置提举”。这反映出( )

A.中央和地方在博弈中分权 B.国家政治形势的重大变化

C.宋朝的税收政策摇摆不定 D.海外贸易的地位日益重要

11.《宋史食货志》记载:“大中祥符四年(1011年)……帝以江、淮、两浙稍旱即水田不登(丰收),遣使就福建取占城稻三万斛,分给三路为种……内出种法,命转运使揭榜示民……稻比中国者穗长而无芒,粒差(稍)小,不择地而生。”这段材料反映了北宋时期( )

①占城稻传入中国 ②朝廷指导农民种植占城稻

③占城稻生长适应性强 ④棉花种植区向北推进到黄河流域

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

12.“当蒙古军假道于宋,进逼汴京的时候,南宋认为复仇的机会已到,遂配合蒙古军,派孟珙、江海协助蒙古军进攻蔡州,灭亡了金朝。”从这句话中可以分析出金灭亡的原因是( )

A.蒙古将士勇猛 B.蒙古经济实力强大

C.金朝政治腐朽 D.蒙古军战略正确

13.“自古以来,人终不免一死!倘若能为国尽忠,死后仍可光照千秋,青史留名。”(摘自宋代文天祥的《过零丁洋》白话译文)1278年,文天祥在广东兵败被俘.被关押在船上,次年过零丁洋时作此诗。文天祥作此诗时( )

A.蒙古正和南宋结盟夹击金朝 B.南宋与元朝的对峙局面形成

C.忽必烈即将把都城定于大都 D.元军已经攻占南宋都城临安

14.元末诗云:“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”。材料反映了( )

A.汉族妇女擅长音乐 B.少数民族妇女喜欢音乐

C.元朝的统一促进了民族交融 D.当时妇女受教育条件较好

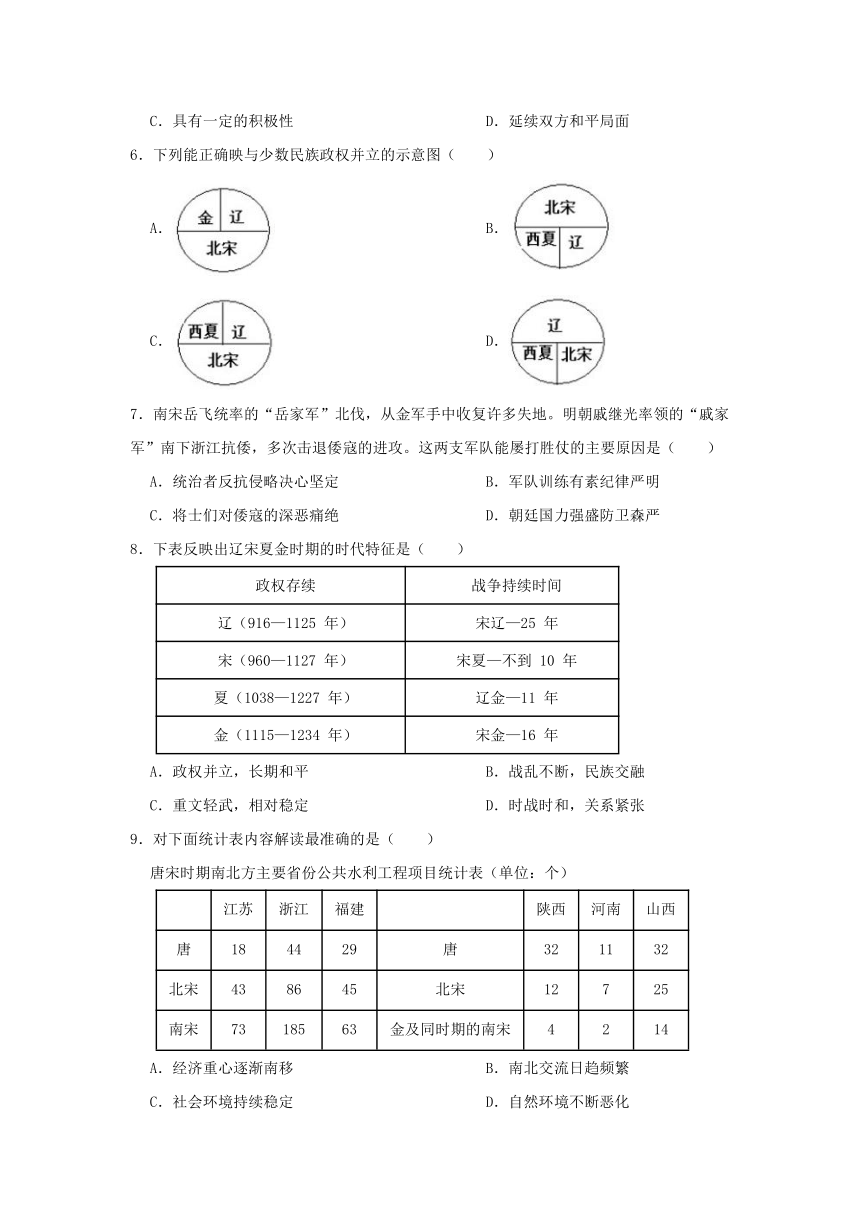

15.下列示意图中,反映元朝做法的是 ( )

A. B.

C. D.

16.宋人赵汝适的《诸蕃志》写道:“泉有海岛日澎湖,隶晋江县。”这段材料说明( )

A.宋朝时期,政府在台湾地区正式建立行政机构

B.元朝时期,政府在台湾地区正式建立行政机构

C.宋朝时期,政府已经开始对台湾地区进行管辖

D.元朝时期,福建晋江县归属于澎湖巡检司管辖

17.文旅融合唤醒城市记忆。下列城市名片可以唤醒南宋都城记忆的是( )

A.秦俑故乡,丝路源头 B.六朝古都,金陵风韵

C.繁华汴水,精彩开封 D.千古宋城,梦回临安

18.某校举办宋代历史专题手抄报比赛,一位同学搜集了下面的三幅图片,它们共同反映的主题是( )

A.南宋经济重心的南移 B.宋朝商业和海外贸易繁荣

C.南宋经济的快速发展 D.宋朝丰富多彩的社会生活

19.《元史 地理志》中记载:“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿站,使驿往来,如行国中。”这主要说明元朝( )

A.疆域辽阔 B.文化繁荣 C.交通发达 D.民族交融

20.英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意生活在中国的宋朝。”学者余秋雨也说:“我最向往的朝代是宋朝。”宋朝令史学家和学者向往的主要原因有( )

①灿烂的科学技术 ②发达的社会经济

③丰富的文化生活 ④包容的开放意识

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

二、材料解析题(2小题,每题20分,共40分)

21.创新是一个民族发展的灵魂,是一个民族进步的不竭动力。自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识探究以下问题:

(1)统治阶级为加强中央集权,不断调整政策,开创新的政治制度。秦朝、元朝在地方上各实行的什么行政制度对后世产生了深远的影响?

(2)美国学者费正清说:“在一个我们看来特别注重私人关系的社会里,中国的科学考试却是惊人地大公无私。每当国势鼎盛,科学制度有效施行时,总是尽一切努力消除科场中的徇私舞弊。”这里所说的“科学考试”指的是什么?

(3)诺贝尔奖得主在聚会上说,解决本世纪的问题需要“孔子的智慧”。孔子的智慧除了体现在教育方面外,还体现在创立了儒家学派,儒家学派的核心思想是什么?儒家学派在哪个朝代成为我国封建社会的正统思想?

(4)根据下图和所学知识,说出我国宋、元时期的主要的文学表现是什么?并举一例这一时期领先世界的科技成就。

(5)综合以上内容,在如何培养自己的创新能力方面你获得了哪些启示?

22.阅读材料,回答下列问题。

材料一 东京大相国寺乃瓦市也,僧房散处,而中庭两庑(堂下周围的走廊)可容万人,凡商旅交易,皆萃其中,四方趋京师以贸物求售转售他物者,必于此。

——摘自《燕翼贻谋录》

材料二 宋词是中国词史上的艺术巅峰。几百年来,一直以自己丰富的情思意蕴和独特的艺术魅力,为广大读者所喜爱。宋词与楚辞、汉赋、唐诗、元曲一样,都是后世难以企及的一代文学之胜。有宋一代,词人众多,高手如林。

材料三 沈括是宋代杰出的科学家,他写了《梦溪笔谈》一书。他在这本书中记录某项发明,并指出用这种技术印书,“若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速”。

海商之舰,大小不等,大者可载五六百人,……风雨晦暝(天色昏暗犹如黑夜)时,惟凭针盘而行。 ----《梦梁录·江海船舰》

材料四:下图:《元朝交通路线图》

(1)据材料并结合所学知识指出“瓦市”的功能,为什么会在宋代出现这一机构?

(2)词是一种新体诗歌。下列属于词的有: 。(写上序号。)并选出其中一首,写出序号和对应的作者 。

①和羞走,倚门回首,却把青梅嗅。

②人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

③醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

④离离原上草,一岁一枯荣。

⑤莫等闲,白了少年头,空悲切。

⑥大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

⑦孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

(3)材料三反映的中国古代科技发明成果分别是指什么?

(4)识读材料四,概括元朝中外交通的两个特点。

参考答案

1.A 2.B 3.D 4.D 5.C 6.C 7.B 8.A 9.A 10.D

11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.C 17.D 18.D 19.C 20.D

21.(1)秦朝:郡县制;元朝:行省制。

(2)科举考试。

(3)仁。西汉。

(4)宋词或元曲;活字印刷术的发明。

(5)继承前人的宝贵经验,努力学习先进文化知识,勤思多问,培养吃苦耐劳的精神,勇于实践。

22.(1)娱乐兼营商业的场所。原因:随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断扩大,市民文化生活也丰富起来,瓦子便应运而生。

(2)①③⑤⑥;⑥—苏轼(或①—李清照;或③—辛弃疾。)

(3)活字印刷术,指南针。

(4)古代的丝绸之路成为通往西方的交通要道;元代修建了覆盖全国的陆路交通网,建立了四通八达的驿站;元代陆路可通往波斯、阿拉伯及俄罗斯等欧洲国家;造船技术高超,指南针普遍使用于航海;海上丝绸之路进入鼎盛时期。

一、选择题(共20小题,每题3分,共60分)

1.宋初“始置诸州通判”,“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣(指知州、知府等地方官)通签书施行”。据此,通判的作用是( )

A.分散知州的权力 B.收归地方财赋于中央

C.超越知州的权力 D.防止宰相的权力过大

2.唐朝以前,人们对求取功名的看法多是“男人何不带吴钩,收取关山五十州。”但宋朝以后,则是“男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。”出现的这种变化的主要原因是( )

A.诗歌文学逐渐凋零 B.统治者重文轻武

C.科举制度的发展 D.大兴文字狱

3.王安石《周公论》载: “立善法于天下者则天下治,立善法于一国者则一国兴。"据此王安石变法的出发点是( )

A.推动社会转型 B.加强中央集权

C.整顿官僚机构 D.实现富国强兵

4.下图为宣化辽代墓葬中发现的壁画《备茶图》,尽管辽地并不产茶,但壁画中描绘的茶具与烹茶程序,皆体现出唐宋茶法在辽地的影响。这一发现最能证明宋辽时期( )

A.农业生产的发展 B.海外贸易的兴盛

C.民族矛盾的缓和 D.民族文化的交融

5.“尽管澶渊之盟常给人以‘城下之盟’的印象,但基本内容还是平等的,北宋并没有丢太大的面子……北宋还能从双方贸易中获得大量盈余,辽朝亦可借此获得其必需品,因而对双方都是划算的。”材料表明澶渊之盟( )

A.宋朝财产损失重大 B.辽朝获得巨大利益

C.具有一定的积极性 D.延续双方和平局面

6.下列能正确映与少数民族政权并立的示意图( )

A. B.

C. D.

7.南宋岳飞统率的“岳家军”北伐,从金军手中收复许多失地。明朝戚继光率领的“戚家军”南下浙江抗倭,多次击退倭寇的进攻。这两支军队能屡打胜仗的主要原因是( )

A.统治者反抗侵略决心坚定 B.军队训练有素纪律严明

C.将士们对倭寇的深恶痛绝 D.朝廷国力强盛防卫森严

8.下表反映出辽宋夏金时期的时代特征是( )

政权存续 战争持续时间

辽(916—1125 年) 宋辽—25 年

宋(960—1127 年) 宋夏—不到 10 年

夏(1038—1227 年) 辽金—11 年

金(1115—1234 年) 宋金—16 年

A.政权并立,长期和平 B.战乱不断,民族交融

C.重文轻武,相对稳定 D.时战时和,关系紧张

9.对下面统计表内容解读最准确的是( )

唐宋时期南北方主要省份公共水利工程项目统计表(单位:个)

江苏 浙江 福建 陕西 河南 山西

唐 18 44 29 唐 32 11 32

北宋 43 86 45 北宋 12 7 25

南宋 73 185 63 金及同时期的南宋 4 2 14

A.经济重心逐渐南移 B.南北交流日趋频繁

C.社会环境持续稳定 D.自然环境不断恶化

10.宋初,市舶管理实行“州郡兼领”;神宗时期,《广州市舶条》规定市舶事务由漕臣兼领、由转运使主持;徽宗初年到南宋末年,官府对市舶事务设置“专置提举”。这反映出( )

A.中央和地方在博弈中分权 B.国家政治形势的重大变化

C.宋朝的税收政策摇摆不定 D.海外贸易的地位日益重要

11.《宋史食货志》记载:“大中祥符四年(1011年)……帝以江、淮、两浙稍旱即水田不登(丰收),遣使就福建取占城稻三万斛,分给三路为种……内出种法,命转运使揭榜示民……稻比中国者穗长而无芒,粒差(稍)小,不择地而生。”这段材料反映了北宋时期( )

①占城稻传入中国 ②朝廷指导农民种植占城稻

③占城稻生长适应性强 ④棉花种植区向北推进到黄河流域

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

12.“当蒙古军假道于宋,进逼汴京的时候,南宋认为复仇的机会已到,遂配合蒙古军,派孟珙、江海协助蒙古军进攻蔡州,灭亡了金朝。”从这句话中可以分析出金灭亡的原因是( )

A.蒙古将士勇猛 B.蒙古经济实力强大

C.金朝政治腐朽 D.蒙古军战略正确

13.“自古以来,人终不免一死!倘若能为国尽忠,死后仍可光照千秋,青史留名。”(摘自宋代文天祥的《过零丁洋》白话译文)1278年,文天祥在广东兵败被俘.被关押在船上,次年过零丁洋时作此诗。文天祥作此诗时( )

A.蒙古正和南宋结盟夹击金朝 B.南宋与元朝的对峙局面形成

C.忽必烈即将把都城定于大都 D.元军已经攻占南宋都城临安

14.元末诗云:“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”。材料反映了( )

A.汉族妇女擅长音乐 B.少数民族妇女喜欢音乐

C.元朝的统一促进了民族交融 D.当时妇女受教育条件较好

15.下列示意图中,反映元朝做法的是 ( )

A. B.

C. D.

16.宋人赵汝适的《诸蕃志》写道:“泉有海岛日澎湖,隶晋江县。”这段材料说明( )

A.宋朝时期,政府在台湾地区正式建立行政机构

B.元朝时期,政府在台湾地区正式建立行政机构

C.宋朝时期,政府已经开始对台湾地区进行管辖

D.元朝时期,福建晋江县归属于澎湖巡检司管辖

17.文旅融合唤醒城市记忆。下列城市名片可以唤醒南宋都城记忆的是( )

A.秦俑故乡,丝路源头 B.六朝古都,金陵风韵

C.繁华汴水,精彩开封 D.千古宋城,梦回临安

18.某校举办宋代历史专题手抄报比赛,一位同学搜集了下面的三幅图片,它们共同反映的主题是( )

A.南宋经济重心的南移 B.宋朝商业和海外贸易繁荣

C.南宋经济的快速发展 D.宋朝丰富多彩的社会生活

19.《元史 地理志》中记载:“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿站,使驿往来,如行国中。”这主要说明元朝( )

A.疆域辽阔 B.文化繁荣 C.交通发达 D.民族交融

20.英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意生活在中国的宋朝。”学者余秋雨也说:“我最向往的朝代是宋朝。”宋朝令史学家和学者向往的主要原因有( )

①灿烂的科学技术 ②发达的社会经济

③丰富的文化生活 ④包容的开放意识

A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①②③④

二、材料解析题(2小题,每题20分,共40分)

21.创新是一个民族发展的灵魂,是一个民族进步的不竭动力。自古以来中华民族就是富有创新精神的民族。结合所学知识探究以下问题:

(1)统治阶级为加强中央集权,不断调整政策,开创新的政治制度。秦朝、元朝在地方上各实行的什么行政制度对后世产生了深远的影响?

(2)美国学者费正清说:“在一个我们看来特别注重私人关系的社会里,中国的科学考试却是惊人地大公无私。每当国势鼎盛,科学制度有效施行时,总是尽一切努力消除科场中的徇私舞弊。”这里所说的“科学考试”指的是什么?

(3)诺贝尔奖得主在聚会上说,解决本世纪的问题需要“孔子的智慧”。孔子的智慧除了体现在教育方面外,还体现在创立了儒家学派,儒家学派的核心思想是什么?儒家学派在哪个朝代成为我国封建社会的正统思想?

(4)根据下图和所学知识,说出我国宋、元时期的主要的文学表现是什么?并举一例这一时期领先世界的科技成就。

(5)综合以上内容,在如何培养自己的创新能力方面你获得了哪些启示?

22.阅读材料,回答下列问题。

材料一 东京大相国寺乃瓦市也,僧房散处,而中庭两庑(堂下周围的走廊)可容万人,凡商旅交易,皆萃其中,四方趋京师以贸物求售转售他物者,必于此。

——摘自《燕翼贻谋录》

材料二 宋词是中国词史上的艺术巅峰。几百年来,一直以自己丰富的情思意蕴和独特的艺术魅力,为广大读者所喜爱。宋词与楚辞、汉赋、唐诗、元曲一样,都是后世难以企及的一代文学之胜。有宋一代,词人众多,高手如林。

材料三 沈括是宋代杰出的科学家,他写了《梦溪笔谈》一书。他在这本书中记录某项发明,并指出用这种技术印书,“若止印三二本,未为简易;若印数十百千本,则极为神速”。

海商之舰,大小不等,大者可载五六百人,……风雨晦暝(天色昏暗犹如黑夜)时,惟凭针盘而行。 ----《梦梁录·江海船舰》

材料四:下图:《元朝交通路线图》

(1)据材料并结合所学知识指出“瓦市”的功能,为什么会在宋代出现这一机构?

(2)词是一种新体诗歌。下列属于词的有: 。(写上序号。)并选出其中一首,写出序号和对应的作者 。

①和羞走,倚门回首,却把青梅嗅。

②人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

③醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

④离离原上草,一岁一枯荣。

⑤莫等闲,白了少年头,空悲切。

⑥大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

⑦孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流。

(3)材料三反映的中国古代科技发明成果分别是指什么?

(4)识读材料四,概括元朝中外交通的两个特点。

参考答案

1.A 2.B 3.D 4.D 5.C 6.C 7.B 8.A 9.A 10.D

11.A 12.D 13.D 14.C 15.C 16.C 17.D 18.D 19.C 20.D

21.(1)秦朝:郡县制;元朝:行省制。

(2)科举考试。

(3)仁。西汉。

(4)宋词或元曲;活字印刷术的发明。

(5)继承前人的宝贵经验,努力学习先进文化知识,勤思多问,培养吃苦耐劳的精神,勇于实践。

22.(1)娱乐兼营商业的场所。原因:随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断扩大,市民文化生活也丰富起来,瓦子便应运而生。

(2)①③⑤⑥;⑥—苏轼(或①—李清照;或③—辛弃疾。)

(3)活字印刷术,指南针。

(4)古代的丝绸之路成为通往西方的交通要道;元代修建了覆盖全国的陆路交通网,建立了四通八达的驿站;元代陆路可通往波斯、阿拉伯及俄罗斯等欧洲国家;造船技术高超,指南针普遍使用于航海;海上丝绸之路进入鼎盛时期。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源