【备考2022】中考历史热点速递 热点五 乡村振兴与关注民生 学案

文档属性

| 名称 | 【备考2022】中考历史热点速递 热点五 乡村振兴与关注民生 学案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 436.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-11 10:06:44 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

热点五 乡村振兴与关注民生

【时政链接】

热点-李克强在政府工作报告中介绍:去年优先稳就业保民生;推进新型城镇化和乡村振兴,城乡区域发展格局不断优化。

国务院总理在3月5号政府工作报告中指出,优先稳就业保民生,人民生活得到切实保障。推进新型城镇化和乡村振兴,城乡区域发展格局不断优化。加大城镇老旧小区改造力度,因城施策促进房地产市场平稳健康发展。粮食实现增产,生猪产能加快恢复,乡村建设稳步展开,农村人居环境整治成效明显。推进煤电油气产供储销体系建设,提升能源安全保障能力。健全区域协调发展体制机制,在实施重大区域发展战略方面出台一批新举措。

【知识梳理】

线索一:关注民生问题

1、中国古代民生思想:

(1)老子:政治上主张“无为而治”,反对严刑峻法。

(2)孔子:①核心思想为“仁”,提出“仁者爱人”;政治上主张以德治国,反对苛政;教育方面创办私学,主张 “有教无类”。

(3)墨子:主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,提倡节俭。

(4)孟子:主张实行“仁政”,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,反对一切非正义战争

(5)庄子:强调治国要顺应自然和民心;人生应追求精神自由。

2、中国古代民生实践:

(1)重视民生:

①春秋:齐桓公任用管仲为相,改革内政,发展生产,训练军队,使齐国的经济军事实力大为提高。

②战国:秦孝公任用商鞅主持变法,重农抑商、奖励耕织,统一度量衡,废井田开阡陌,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

③西汉:汉初推行休养生息政策,经济逐渐恢复和发展,社会局势稳定下来。到文景之时,注重农业生产,提倡以农为本,关心农桑,进一步减轻赋税和徭役;废除一些严刑峻法;重视“以德化民”;提倡勤俭治国,反对奢侈浮华,出现 “文景之治”。

④东汉:光武帝释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑法,出现 “光武中兴”。

⑤唐朝:唐太宗吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,

制定法律,减省刑罚,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,形成“贞观之治”。 武则天继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产。 唐玄宗统治前期,赋役宽平,刑罚清省,提倡节俭,重视生产,使唐朝达到全盛时期,史称“开元盛世”。

3、世界近现代的民生实践:

(1)苏俄(苏联):

①战时共产主义政策中的余粮征集制、集中分配,挫伤劳动积极性,引发危机。

②新经济政策以征收粮食税代替余粮征集制,,实行自由贸易,按劳取酬,调动了生产积极性,缓解了危机,国民经济稳步发展。

③斯大林模式片面强调优先发展重工业,造成农业、轻工业长期落后,忽视人民生活水平的提高。

(2)美国:罗斯福新政推行以工代赈和建立社保制度,通过投资兴建大量公共设施,如水库、发电站、公路、桥梁、机场、运动场、公园等,为失业者提供就业机会;通过《社会保障法》,建立社会福利体制;建立应急的救济机构,利用过剩物资救济失业家庭。

5、解决“三农”问题的几点建议:(1)实施“科教兴国”战略。(2)大力普及农村义务教育,提高人口素质。(3)实施人才强国战略,培育和引进人才。(4)国家大力支持农村发展。

线索二:中外农业发展

1、春秋战国时期:

(1)铁农具和牛耕推广:春秋时期,我国开始出现铁农具;到战国时期,铁农具使用范围扩大;我国至迟在春秋末年已使用牛耕,战国时期牛耕进一步推广。牛耕是我国农业发展史上的一次革命。铁农具和牛耕的推广,使土地利用率和农作物产量显著提高,大大提高了社会生产力。

(2)都江堰:战国时期,秦国蜀郡太守李冰在四川岷江中游修筑的都江堰是闻名世界的防洪灌溉工程。都江堰的重大作用:消除了岷江水患,灌溉了大片农田,即防洪灌溉;使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称。

2、唐宋时期:

(1)宋朝:占城稻的引进与推广;长江下游和太湖流域成为重要粮仓;水稻产量跃居粮食作物首位,茶树、棉花的种植得到推广。

(2)经济重心南移:唐朝中后期,经济重心开始南移;南宋时期,经济重心南移最终完成,表现为“苏湖熟,天下足”、“国家根本,仰给东南”。

3、中国近现代:

(1)农民阶级、资产阶级都尝试解决土地问题,未能废除封建地主土地所有制,也不能解决中国的土地问题。

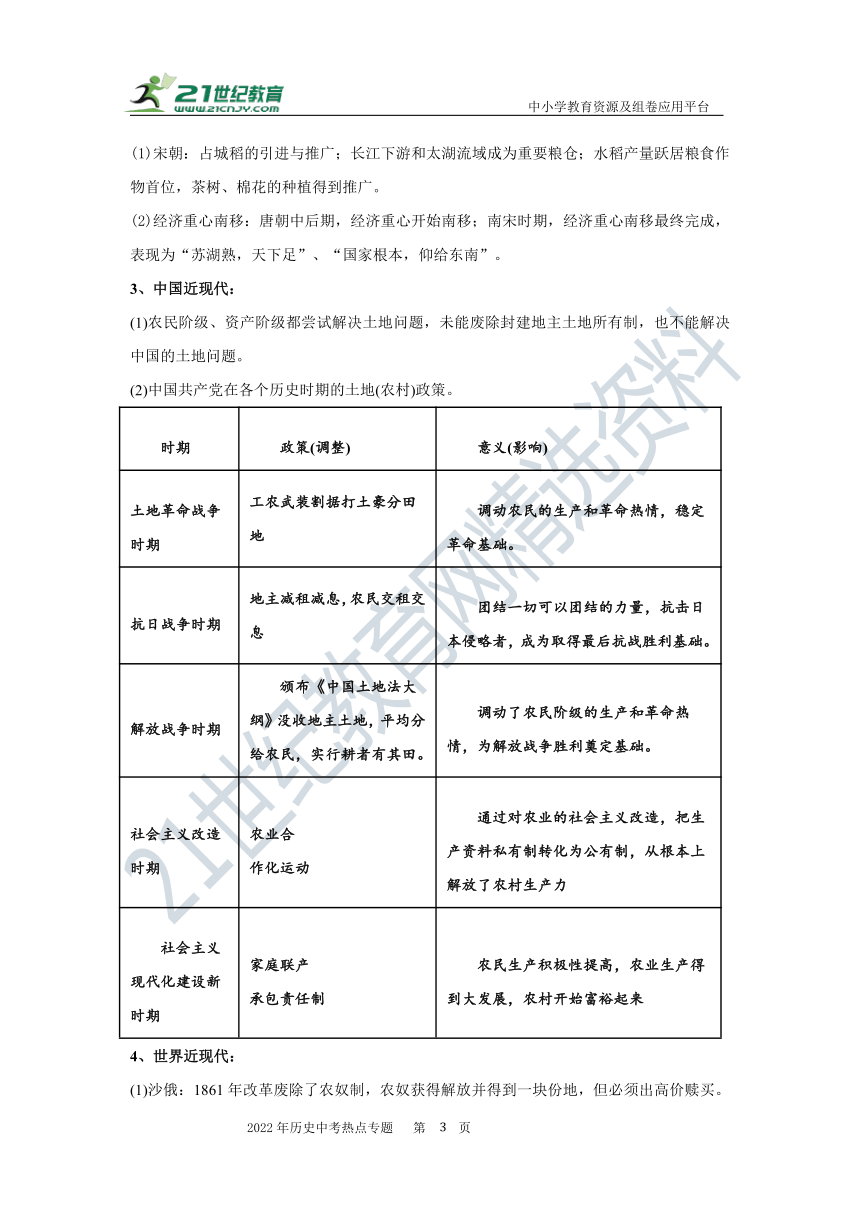

(2)中国共产党在各个历史时期的土地(农村)政策。

时期 政策(调整) 意义(影响)

土地革命战争时期 工农武装割据打土豪分田地 调动农民的生产和革命热情,稳定革命基础。

抗日战争时期 地主减租减息,农民交租交息 团结一切可以团结的力量,抗击日本侵略者,成为取得最后抗战胜利基础。

解放战争时期 颁布《中国土地法大纲》没收地主土地,平均分给农民,实行耕者有其田。 调动了农民阶级的生产和革命热情,为解放战争胜利奠定基础。

社会主义改造时期 农业合作化运动 通过对农业的社会主义改造,把生产资料私有制转化为公有制,从根本上解放了农村生产力

社会主义现代化建设新时期 家庭联产承包责任制 农民生产积极性提高,农业生产得到大发展,农村开始富裕起来

4、世界近现代:

(1)沙俄:1861年改革废除了农奴制,农奴获得解放并得到一块份地,但必须出高价赎买。因此它的实质是对农民的掠夺,但为俄国资本主义的发展提供了资金、劳动力。

(2)美国:1862年林肯政府颁布《宅地法》,满足了人民对于西部土地的需要,有利于美国西部开发,也提高了人民群众的革命热情。

1933年罗斯福新政对农业的调整,主要是让农民缩减耕地和屠宰牲畜,由政府补偿。这样做的主要目的是为了调节市场。

(3)日本:1868年明治维新时,规定允许土地买卖,事实上承认了土地私有。

(4)苏俄(联):列宁的探索:十月革命时期,苏俄颁布《土地法令》,规定没收地主和寺院的土地,分配给农民耕种。

斯大林时期:开展农业集体化运动,引导农民参加集体农庄,为工业化准备了条件,但是严重损害了农民的利益。

中考链一练

1、《诗经·载芟》描写了西周春耕时的景象:人们有的割草,有的刨树根,一片片土壤翻掘松散,“千耦其耘”,遍布低洼地、高坡田。其中“千耦其耘”的含义是:千对农人在耕地。到了春秋时期可以看到一种新的耕作场景的是( )

A.耜耕 B.石耕 C.牛耕 D.刀耕

2、下图水利工程使四川成都平原被誉为“天府之国”,

它是“世界水利文化的鼻祖”,被联合国教科文组织列

入“世界文化遗产”名录。这一水利工程是( )

A.郑国渠 B.兵马俑 C.灵渠 D.都江堰

3、根据下表所列史实,可以明确归纳的主题是( )

A.经济重心的南移 B.宋代经济的发展C.宋代手工业的兴盛 D.宋代商业贸易的繁荣

4、“三农”是指“农民、农业、农村”,土地问题历来是农民最关心的民生问题,以下是世界各国在不同时期对土地问题采取的措施,其中错误的是( )

A.三大改造——采取赎买政策 B.明治维新——允许土地买卖

C.俄国1861年改革——农奴出钱赎买份地 D.十一届三中全会——家庭联产承包责任制

5、下面是1953﹣1957年我国农业、轻工业和重工业比例和年均增长速度变化表这表明

农业 轻工业 重工业

1953—1957年平均增长速度(%) 4.5 12.8 25.4

1953年农轻重比例(%) 52.8 29.6 17.6

1957年农轻重比例(%) 43.5 29.2 27.3

A.土地改革使农业获得发展 B.三大改造促进我国工农业发展

C.“一五”计划重点发展重工业 D.“一五”计划期间工农业均衡发展

中国是一个农业大国。中国要强农业必须强,中国要美农村必须美,中国要富农民必须富。“三农”问题是关系到国计民生的重大问题。阅读材料,回答问题。

材料一 右图

材料一中图一、图二分别反映了当时我国农村正在贯彻哪一政策?这两个举措产生了什么共同的积极作用?

材料二 右图

(2)新浪网报道图三人物:“新时期邓小平”。反映了新时期我国农业发展的关键因素分别是什么?

材料三 右图

(3)从材料三的两幅图中,你可以获得关于“三农”问题的哪些信息?

(4)“三农”工作的根本目的是让农民生活水平不断提高、越来越幸福。综合以上问题,你对解决“三农”问题提出什么建议?

热点五 乡村振兴与关注民生

1.C 2.D 3.C 4、A

5、(1)图一:农业社会主义改造;图二:推行家庭联产承包责任制。

共同作用:调动了农民生产的积极性,解放了农村生产力,推动了中国农业的发展。

(2)依靠政策(或家庭联产承包责任制)

(3)农村乡镇企业迅速发展,为农村致富开辟了一条新路。

(4)政府制定恰当的政策,科技兴农,发展乡镇企业。(答出其中一方面的基本意思即可)

图一 农民申请计入合作社 图二 农民领取承保责任书

2022年历史中考热点专题 第 页

热点五 乡村振兴与关注民生

【时政链接】

热点-李克强在政府工作报告中介绍:去年优先稳就业保民生;推进新型城镇化和乡村振兴,城乡区域发展格局不断优化。

国务院总理在3月5号政府工作报告中指出,优先稳就业保民生,人民生活得到切实保障。推进新型城镇化和乡村振兴,城乡区域发展格局不断优化。加大城镇老旧小区改造力度,因城施策促进房地产市场平稳健康发展。粮食实现增产,生猪产能加快恢复,乡村建设稳步展开,农村人居环境整治成效明显。推进煤电油气产供储销体系建设,提升能源安全保障能力。健全区域协调发展体制机制,在实施重大区域发展战略方面出台一批新举措。

【知识梳理】

线索一:关注民生问题

1、中国古代民生思想:

(1)老子:政治上主张“无为而治”,反对严刑峻法。

(2)孔子:①核心思想为“仁”,提出“仁者爱人”;政治上主张以德治国,反对苛政;教育方面创办私学,主张 “有教无类”。

(3)墨子:主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,提倡节俭。

(4)孟子:主张实行“仁政”,提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的思想,反对一切非正义战争

(5)庄子:强调治国要顺应自然和民心;人生应追求精神自由。

2、中国古代民生实践:

(1)重视民生:

①春秋:齐桓公任用管仲为相,改革内政,发展生产,训练军队,使齐国的经济军事实力大为提高。

②战国:秦孝公任用商鞅主持变法,重农抑商、奖励耕织,统一度量衡,废井田开阡陌,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。

③西汉:汉初推行休养生息政策,经济逐渐恢复和发展,社会局势稳定下来。到文景之时,注重农业生产,提倡以农为本,关心农桑,进一步减轻赋税和徭役;废除一些严刑峻法;重视“以德化民”;提倡勤俭治国,反对奢侈浮华,出现 “文景之治”。

④东汉:光武帝释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑法,出现 “光武中兴”。

⑤唐朝:唐太宗吸取隋朝速亡的历史教训,勤于政事,虚心纳谏,

制定法律,减省刑罚,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业生产,形成“贞观之治”。 武则天继续推行贞观以来减轻人民负担的政策和措施,重视发展生产。 唐玄宗统治前期,赋役宽平,刑罚清省,提倡节俭,重视生产,使唐朝达到全盛时期,史称“开元盛世”。

3、世界近现代的民生实践:

(1)苏俄(苏联):

①战时共产主义政策中的余粮征集制、集中分配,挫伤劳动积极性,引发危机。

②新经济政策以征收粮食税代替余粮征集制,,实行自由贸易,按劳取酬,调动了生产积极性,缓解了危机,国民经济稳步发展。

③斯大林模式片面强调优先发展重工业,造成农业、轻工业长期落后,忽视人民生活水平的提高。

(2)美国:罗斯福新政推行以工代赈和建立社保制度,通过投资兴建大量公共设施,如水库、发电站、公路、桥梁、机场、运动场、公园等,为失业者提供就业机会;通过《社会保障法》,建立社会福利体制;建立应急的救济机构,利用过剩物资救济失业家庭。

5、解决“三农”问题的几点建议:(1)实施“科教兴国”战略。(2)大力普及农村义务教育,提高人口素质。(3)实施人才强国战略,培育和引进人才。(4)国家大力支持农村发展。

线索二:中外农业发展

1、春秋战国时期:

(1)铁农具和牛耕推广:春秋时期,我国开始出现铁农具;到战国时期,铁农具使用范围扩大;我国至迟在春秋末年已使用牛耕,战国时期牛耕进一步推广。牛耕是我国农业发展史上的一次革命。铁农具和牛耕的推广,使土地利用率和农作物产量显著提高,大大提高了社会生产力。

(2)都江堰:战国时期,秦国蜀郡太守李冰在四川岷江中游修筑的都江堰是闻名世界的防洪灌溉工程。都江堰的重大作用:消除了岷江水患,灌溉了大片农田,即防洪灌溉;使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称。

2、唐宋时期:

(1)宋朝:占城稻的引进与推广;长江下游和太湖流域成为重要粮仓;水稻产量跃居粮食作物首位,茶树、棉花的种植得到推广。

(2)经济重心南移:唐朝中后期,经济重心开始南移;南宋时期,经济重心南移最终完成,表现为“苏湖熟,天下足”、“国家根本,仰给东南”。

3、中国近现代:

(1)农民阶级、资产阶级都尝试解决土地问题,未能废除封建地主土地所有制,也不能解决中国的土地问题。

(2)中国共产党在各个历史时期的土地(农村)政策。

时期 政策(调整) 意义(影响)

土地革命战争时期 工农武装割据打土豪分田地 调动农民的生产和革命热情,稳定革命基础。

抗日战争时期 地主减租减息,农民交租交息 团结一切可以团结的力量,抗击日本侵略者,成为取得最后抗战胜利基础。

解放战争时期 颁布《中国土地法大纲》没收地主土地,平均分给农民,实行耕者有其田。 调动了农民阶级的生产和革命热情,为解放战争胜利奠定基础。

社会主义改造时期 农业合作化运动 通过对农业的社会主义改造,把生产资料私有制转化为公有制,从根本上解放了农村生产力

社会主义现代化建设新时期 家庭联产承包责任制 农民生产积极性提高,农业生产得到大发展,农村开始富裕起来

4、世界近现代:

(1)沙俄:1861年改革废除了农奴制,农奴获得解放并得到一块份地,但必须出高价赎买。因此它的实质是对农民的掠夺,但为俄国资本主义的发展提供了资金、劳动力。

(2)美国:1862年林肯政府颁布《宅地法》,满足了人民对于西部土地的需要,有利于美国西部开发,也提高了人民群众的革命热情。

1933年罗斯福新政对农业的调整,主要是让农民缩减耕地和屠宰牲畜,由政府补偿。这样做的主要目的是为了调节市场。

(3)日本:1868年明治维新时,规定允许土地买卖,事实上承认了土地私有。

(4)苏俄(联):列宁的探索:十月革命时期,苏俄颁布《土地法令》,规定没收地主和寺院的土地,分配给农民耕种。

斯大林时期:开展农业集体化运动,引导农民参加集体农庄,为工业化准备了条件,但是严重损害了农民的利益。

中考链一练

1、《诗经·载芟》描写了西周春耕时的景象:人们有的割草,有的刨树根,一片片土壤翻掘松散,“千耦其耘”,遍布低洼地、高坡田。其中“千耦其耘”的含义是:千对农人在耕地。到了春秋时期可以看到一种新的耕作场景的是( )

A.耜耕 B.石耕 C.牛耕 D.刀耕

2、下图水利工程使四川成都平原被誉为“天府之国”,

它是“世界水利文化的鼻祖”,被联合国教科文组织列

入“世界文化遗产”名录。这一水利工程是( )

A.郑国渠 B.兵马俑 C.灵渠 D.都江堰

3、根据下表所列史实,可以明确归纳的主题是( )

A.经济重心的南移 B.宋代经济的发展C.宋代手工业的兴盛 D.宋代商业贸易的繁荣

4、“三农”是指“农民、农业、农村”,土地问题历来是农民最关心的民生问题,以下是世界各国在不同时期对土地问题采取的措施,其中错误的是( )

A.三大改造——采取赎买政策 B.明治维新——允许土地买卖

C.俄国1861年改革——农奴出钱赎买份地 D.十一届三中全会——家庭联产承包责任制

5、下面是1953﹣1957年我国农业、轻工业和重工业比例和年均增长速度变化表这表明

农业 轻工业 重工业

1953—1957年平均增长速度(%) 4.5 12.8 25.4

1953年农轻重比例(%) 52.8 29.6 17.6

1957年农轻重比例(%) 43.5 29.2 27.3

A.土地改革使农业获得发展 B.三大改造促进我国工农业发展

C.“一五”计划重点发展重工业 D.“一五”计划期间工农业均衡发展

中国是一个农业大国。中国要强农业必须强,中国要美农村必须美,中国要富农民必须富。“三农”问题是关系到国计民生的重大问题。阅读材料,回答问题。

材料一 右图

材料一中图一、图二分别反映了当时我国农村正在贯彻哪一政策?这两个举措产生了什么共同的积极作用?

材料二 右图

(2)新浪网报道图三人物:“新时期邓小平”。反映了新时期我国农业发展的关键因素分别是什么?

材料三 右图

(3)从材料三的两幅图中,你可以获得关于“三农”问题的哪些信息?

(4)“三农”工作的根本目的是让农民生活水平不断提高、越来越幸福。综合以上问题,你对解决“三农”问题提出什么建议?

热点五 乡村振兴与关注民生

1.C 2.D 3.C 4、A

5、(1)图一:农业社会主义改造;图二:推行家庭联产承包责任制。

共同作用:调动了农民生产的积极性,解放了农村生产力,推动了中国农业的发展。

(2)依靠政策(或家庭联产承包责任制)

(3)农村乡镇企业迅速发展,为农村致富开辟了一条新路。

(4)政府制定恰当的政策,科技兴农,发展乡镇企业。(答出其中一方面的基本意思即可)

图一 农民申请计入合作社 图二 农民领取承保责任书

2022年历史中考热点专题 第 页

同课章节目录