《京口北固亭怀古》课件

图片预览

文档简介

课件27张PPT。永遇乐

京口北固亭怀古

本词作于宋宁宗开禧元年(1205年)秋天,辛弃疾已66岁。其时宰相韩侂胄独揽朝政,高谈伐金而不作实际准备,继续过着奢靡荒淫的生活。闲废已久的辛弃疾于前一年被起用,這年春又受命知镇江府,出防要地京口(今镇江)。表面看來,朝廷队他似乎很重视,实际上只是利用他那主战派元老的招牌作号召而已。但辛弃疾仍想以自己的风烛残年为国立功,故到任后,他积极为军事进攻作准备,同时又对韩侂胄的轻敌冒进感到忧心忡忡。怀着这样复杂的心情,辛弃疾登上此楼,面对着破碎的山河,感慨着历史的兴亡,忧虑着复杂的形势,百感交集,写下了此词。

北固亭

《读史方舆纪要》:“北固山在镇江城北一里,下临长江,三面滨水,回岭斗绝,势最险固。晋蔡谟起楼其上,以贮军实,谢安复营葺之,即所谓北固楼,亦曰北固亭。大同十年,武帝改名北顾亭。”盖取其不忘中原之意也。辛弃疾这首北固亭怀古词抒发了一种怎样的感情?朗读诗词 千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否? 字词积累仲谋:孙权的字,孙权曾在京口建立吴都。

风流:指英雄遗风,英雄伟业带来的影响。

寄奴:南朝宋武帝刘裕的小名。

金戈铁马:指精锐的军队。

气吞万里:豪气能吞吐万里江山,气概非凡

元嘉:刘裕之子刘义隆的年号,指刘义隆。

草草:草率

赢得仓皇北顾:落得

狼居胥:山名,在内蒙境内。汉朝霍去病击匈奴至此,封山而还。

可堪:哪堪,怎堪,也就是怎能忍受的意思。

佛狸bìlí:后魏太武帝拓跋焘的小名。 千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。 大好江山古今恒在,但是无处寻找孙权那样的英雄了。当年繁华景象的歌舞楼台,连同英雄业迹都被历史的风雨吹打而随时光流逝了。如今夕阳映照着荒凉草木,在那普通的街巷,人们说这就是当年南朝宋武帝刘裕住过的地方。回想当年,刘裕率领精锐军队北伐,气势像猛虎一样,扫荡万里,把盘踞中原的敌人都赶走了。 宋文帝(刘裕的儿子)元嘉年间轻率地兴兵北伐,想要效法前人再封狼居胥山。却只落得个兵败逃跑,仓皇失措。南归至今,四十三年过去了,向北遥望,还记得当年扬州一带遍地烽火。往事怎能回想,在敌占区里,后魏帝佛狸的祠庙前,眼下一片神鸦的啼叫声和祭社的鼓噪声!由谁来问:廉颇老了,饭量还好吗? 元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓! 凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否? 赏析上阕诗人登亭远眺,看到了什么景物?千古 江山

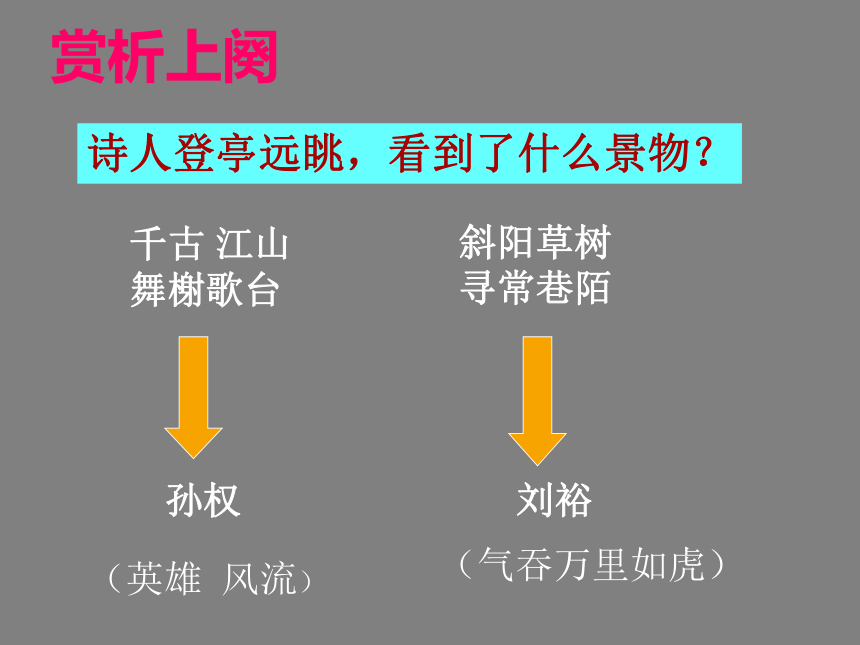

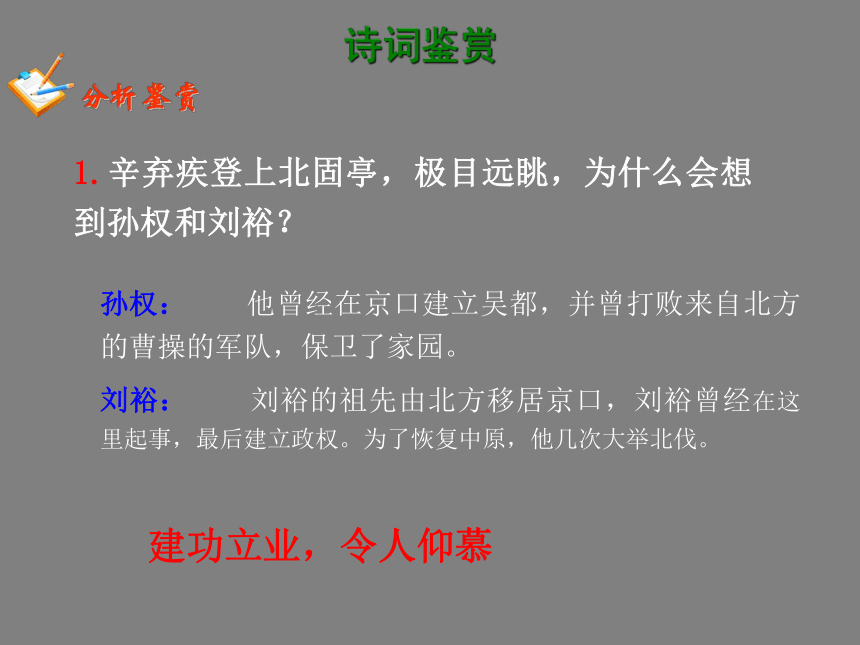

舞榭歌台斜阳草树寻常巷陌孙权刘裕(英雄 风流)(气吞万里如虎)诗词鉴赏1.辛弃疾登上北固亭,极目远眺,为什么会想到孙权和刘裕?孙权: 他曾经在京口建立吴都,并曾打败来自北方的曹操的军队,保卫了家园。

刘裕: 刘裕的祖先由北方移居京口,刘裕曾经在这里起事,最后建立政权。为了恢复中原,他几次大举北伐。建功立业,令人仰慕诗词鉴赏2.词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀? 表达自己力主抗金和恢复中原的伟大抱负,同时借古代帝王来讽刺南宋统治者屈辱求和的无耻行径。吴南乡子 登京口北固亭有怀 ?

何处望神州?

满眼风光北固楼。

千古兴亡多少事?

悠悠,

不尽长江滚滚流。

?

年少万兜鍪,

坐断东南战未休。

天下英雄谁敌手?

曹刘。

生子当如孙仲谋。

兜鍪(mou):古代作战时的铠甲 即景言事。用孙权、刘裕建功立业史实,表明作者抗金救国的雄图大略。

开篇远眺大好河山,借景抒情,缅怀曾在京口建都的孙权。赤壁一战,孙权以少敌多,败曹操军队。辛弃疾先以“英雄”一词颂扬,转而以为,像孙仲谋那样的英雄人物再无处找寻。暗示南宋统治者昏庸无能,忧国之心已见。

上阙 再写曾起事于京口的另一个英雄南朝刘裕,他出身寒微,仍能以英雄气概北伐中原,气吞胡虏,先灭山东的后燕,后灭陕西的后秦,光复洛阳、长安。功业的煊赫,都因一个“无处寻觅”,而成了流风余韵。当时韩侂胄急于北伐,辛弃疾歌颂刘裕实是机带双敲,讽谏当权者应采纳正确的北伐战略。显示了作者对光复大业的深谋远虑。既表现了词人抗金救国热切愿望和壮志难酬的苦闷,也抒发了对统治者苟且偷安,不图恢复,不用人才的愤懑。赏析下阕(1)下阕有哪些典故?▲封狼居胥

▲烽火扬州路

▲佛狸祠

▲廉颇老矣(2)下阕这些典故表达了诗

人怎样的情感?元嘉草草,封狼居胥, 赢得仓皇北顾。用刘义隆典 以史为鉴 告诫韩侂胄宋文帝刘义隆不能继承父亲刘裕的功业,好大喜功,以致北伐惨败国

勢一蹶不振。《宋书 王玄谟传》:“玄谟每陈北侵之策,上(宋文帝)

谓殷景仁曰:‘闻玄谟陈说,使人有封狼居胥意。’”元嘉27年,王玄谟北

伐失败,后魏的军队乘胜追到长江边,声称要渡江。都城震恐,內外

戒严。宋文帝登烽火楼北望,对北伐表示了忏悔。《宋书 索虏传》:

元嘉八年上(宋文帝)以滑台陷没,乃作诗曰:“惆怅惧迁逝,北顾涕

交流。 ”

狼居胥 ,山名,今内蒙古境内。《史记 霍去病传》:元狩四(119 )

年,霍去病追击匈奴至狼居胥,封山(筑土为坛一祭山神,记念胜利)

而还。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。 可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!抒身世之慨

叹朝廷无能

悲百姓松懈诗人写佛狸祠下的迎神赛会的一幕景象,是什么心情? 用佛狸祠典 分析:作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,百姓就安于异族统治,忘记了自己是宋室臣民。表达对南宋政权不图恢复中原的不满。

凭谁问:廉颇老矣,

尚能饭否?用廉颇典以廉颇自况,虽64岁仍想为国效力:可当政者不接受他的建议,又有小人挑拨,他感到悲愤,担心像廉颇一样被弃置不用。抒写了自己虽有远大抱负,而朝廷却不重用,壮志未酬的苦闷。而这正是全诗的主旨。

明烈士暮年壮心不已之志

抒报国无门壮志难酬之愤本词运用了五个典故:

孙仲谋——怀念英雄,表达收复失地 的理想。

寄奴——怀念古人,表现北伐决心。

佛狸祠——今昔对照,不堪回首。

元嘉草草,封狼居胥——借古讽今, 与前人对比鲜明。

廉颇——自发感慨,不忘为国效力。 鉴史述怀。刻意用刘氏父子功业相反的故事,以事说理。词人展开的是一幅令人沮丧的历史图景:宋文帝刘义隆是刘裕之子,他不能继承父业,好大喜功,轻信王玄漠北伐之策,打没有准备的仗,结果一败涂地,北魏军队一直追到长江边,都城震恐。词人回溯历史,意在告诫权要。次年下阙韩侂胄(tuō)伐金败绩,果为辛弃疾言中。结尾三句,借廉颇自比,表示出词人报效国家的强烈愿望和对宋室不能进用人才的慨叹。 诗歌主题

借古讽今,表达了对孙、刘功业的赞扬、向往,对南宋统治者草率用兵和不思收复中原的讽刺、不满,表现了作者词人报效国家的强烈愿望。鉴赏点拨 这首词怀古抚今,以词论政,是其特色。词作于词人镇江知府任上,时诗人66岁。宋宁宗嘉泰四年(1204年),执政的韩侂(tuō)胄意欲以北伐巩固自己的地位,起用辛弃疾任镇江知府。镇江濒临抗战前线,是北伐重要基地。辛弃疾不同意韩侂胄草率北伐的主张,韩就把他调离了镇江。这首词几乎是给韩的一封“谏书”。词借“怀古”赞颂孙权、刘裕的英雄业绩和刘义隆兵败故事,批评南宋当政者草率北伐急于事功,表达自己 积极抗金,恢复中原热切愿望。 词人追忆当年南归途经扬州所见战火过后的惨象,用心很深:有眼见朝廷不思进取,致时日迁延的无奈;更有岁月催人老,壮志难酬的痛苦。“佛狸祠下,一片神鸦社鼓”的细节描写,使人警醒。身为志在恢复的词人表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷既久,民众会安于异族风俗,忘记自己是宋朝臣民,后果不堪设想。从中也见南宋朝廷昏聩无能。篇末以廉颇自比,感叹良将被弃置不用,一腔忠愤溢于言表。技巧说要 用所在地历史事件来表达思想,是本词一大特色。这首词除回顾作者43年前南下归宋的一节外,全属用典。有孙权称雄、刘裕挥戈、义隆北顾、去病封山、佛狸建祠、廉颇饭否。廉颇一事见于《史记》,其余都是有关镇江的史实,内容关合“京口怀古”这个题目。这和一般诗文用典很不同。词中提到几次南北战争,全是几十万人的大战,都不过用了三四句,或正面铺叙(金戈铁马),或反面点染(仓皇北顾),或亲身经历(烽火扬州),或借用遗迹(佛狸祠下),境界全出而色彩各异。也使全词情调回旋跌宕。辛词当以《永遇乐 京口北固亭怀古》为第一。

----明代杨慎《词品》 句句有金石声音,吾怖其神力。

----清代陈廷焯《白雨斋词话》诗家评论苏 辛 词 比 较 词到苏轼手里进一步扩大了题材和意境,建立起豪放的词风。但豪放词到辛弃疾手里才臻于完善而达到高潮。

苏轼的词:具有豪迈奔放的感情,坦率开朗的胸襟,形成了豪放而飘逸的风格。

辛弃疾的词:既表现出慷慨激昂的感情,跃跃欲试的雄心,又表现出深沉的苦闷和报国无门的悲愤,形成了豪放而沉郁的风格。1.下列字音、字形全对的一项是 ( )

A. 遥岑(cén) 玉簪(zān) 青秋

B. 螺髻(jì) 鲈鱼 峰火

C. 狼居胥(xū) 断鸿 仓皇

D. 社鼓 揾(yùn)泪 吴钩A.“青秋”应为“清秋”。B.“峰火”应为“烽火”。D.“揾”应读“wèn”。2.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是 ( )

词有很多别称,如“长短句”“诗余”“曲”“曲子词”“曲词”“乐府”“乐章”“歌词”等。按字数的多少分类,词可分为小令(58字以内)、中调(59至90字)和长调(91字以上)三大类。

辛弃疾,北宋词人,字幼安,号稼轩,山东历城人。他一生都在进行抗金御敌、统一中原的斗争。其词多数抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。

宋词豪放派以苏、辛为代表。“苏辛”主张“以诗为词”“无言不可入,无事不可言”,不肯损害意思以迁就音律,“故为豪放不羁之语”,格调高昂、取材广泛。

宋词婉约派的主要词人有柳永、周邦彦、李清照、姜夔等,他们认为“诗庄而词媚”,多写情愁别绪、个人遭遇,特别讲究音律格律,风格清丽婉媚。辛弃疾为南宋词人。

京口北固亭怀古

本词作于宋宁宗开禧元年(1205年)秋天,辛弃疾已66岁。其时宰相韩侂胄独揽朝政,高谈伐金而不作实际准备,继续过着奢靡荒淫的生活。闲废已久的辛弃疾于前一年被起用,這年春又受命知镇江府,出防要地京口(今镇江)。表面看來,朝廷队他似乎很重视,实际上只是利用他那主战派元老的招牌作号召而已。但辛弃疾仍想以自己的风烛残年为国立功,故到任后,他积极为军事进攻作准备,同时又对韩侂胄的轻敌冒进感到忧心忡忡。怀着这样复杂的心情,辛弃疾登上此楼,面对着破碎的山河,感慨着历史的兴亡,忧虑着复杂的形势,百感交集,写下了此词。

北固亭

《读史方舆纪要》:“北固山在镇江城北一里,下临长江,三面滨水,回岭斗绝,势最险固。晋蔡谟起楼其上,以贮军实,谢安复营葺之,即所谓北固楼,亦曰北固亭。大同十年,武帝改名北顾亭。”盖取其不忘中原之意也。辛弃疾这首北固亭怀古词抒发了一种怎样的感情?朗读诗词 千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否? 字词积累仲谋:孙权的字,孙权曾在京口建立吴都。

风流:指英雄遗风,英雄伟业带来的影响。

寄奴:南朝宋武帝刘裕的小名。

金戈铁马:指精锐的军队。

气吞万里:豪气能吞吐万里江山,气概非凡

元嘉:刘裕之子刘义隆的年号,指刘义隆。

草草:草率

赢得仓皇北顾:落得

狼居胥:山名,在内蒙境内。汉朝霍去病击匈奴至此,封山而还。

可堪:哪堪,怎堪,也就是怎能忍受的意思。

佛狸bìlí:后魏太武帝拓跋焘的小名。 千古江山,英雄无觅孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。 大好江山古今恒在,但是无处寻找孙权那样的英雄了。当年繁华景象的歌舞楼台,连同英雄业迹都被历史的风雨吹打而随时光流逝了。如今夕阳映照着荒凉草木,在那普通的街巷,人们说这就是当年南朝宋武帝刘裕住过的地方。回想当年,刘裕率领精锐军队北伐,气势像猛虎一样,扫荡万里,把盘踞中原的敌人都赶走了。 宋文帝(刘裕的儿子)元嘉年间轻率地兴兵北伐,想要效法前人再封狼居胥山。却只落得个兵败逃跑,仓皇失措。南归至今,四十三年过去了,向北遥望,还记得当年扬州一带遍地烽火。往事怎能回想,在敌占区里,后魏帝佛狸的祠庙前,眼下一片神鸦的啼叫声和祭社的鼓噪声!由谁来问:廉颇老了,饭量还好吗? 元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓! 凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否? 赏析上阕诗人登亭远眺,看到了什么景物?千古 江山

舞榭歌台斜阳草树寻常巷陌孙权刘裕(英雄 风流)(气吞万里如虎)诗词鉴赏1.辛弃疾登上北固亭,极目远眺,为什么会想到孙权和刘裕?孙权: 他曾经在京口建立吴都,并曾打败来自北方的曹操的军队,保卫了家园。

刘裕: 刘裕的祖先由北方移居京口,刘裕曾经在这里起事,最后建立政权。为了恢复中原,他几次大举北伐。建功立业,令人仰慕诗词鉴赏2.词人写这两位英雄人物寄托了什么情怀? 表达自己力主抗金和恢复中原的伟大抱负,同时借古代帝王来讽刺南宋统治者屈辱求和的无耻行径。吴南乡子 登京口北固亭有怀 ?

何处望神州?

满眼风光北固楼。

千古兴亡多少事?

悠悠,

不尽长江滚滚流。

?

年少万兜鍪,

坐断东南战未休。

天下英雄谁敌手?

曹刘。

生子当如孙仲谋。

兜鍪(mou):古代作战时的铠甲 即景言事。用孙权、刘裕建功立业史实,表明作者抗金救国的雄图大略。

开篇远眺大好河山,借景抒情,缅怀曾在京口建都的孙权。赤壁一战,孙权以少敌多,败曹操军队。辛弃疾先以“英雄”一词颂扬,转而以为,像孙仲谋那样的英雄人物再无处找寻。暗示南宋统治者昏庸无能,忧国之心已见。

上阙 再写曾起事于京口的另一个英雄南朝刘裕,他出身寒微,仍能以英雄气概北伐中原,气吞胡虏,先灭山东的后燕,后灭陕西的后秦,光复洛阳、长安。功业的煊赫,都因一个“无处寻觅”,而成了流风余韵。当时韩侂胄急于北伐,辛弃疾歌颂刘裕实是机带双敲,讽谏当权者应采纳正确的北伐战略。显示了作者对光复大业的深谋远虑。既表现了词人抗金救国热切愿望和壮志难酬的苦闷,也抒发了对统治者苟且偷安,不图恢复,不用人才的愤懑。赏析下阕(1)下阕有哪些典故?▲封狼居胥

▲烽火扬州路

▲佛狸祠

▲廉颇老矣(2)下阕这些典故表达了诗

人怎样的情感?元嘉草草,封狼居胥, 赢得仓皇北顾。用刘义隆典 以史为鉴 告诫韩侂胄宋文帝刘义隆不能继承父亲刘裕的功业,好大喜功,以致北伐惨败国

勢一蹶不振。《宋书 王玄谟传》:“玄谟每陈北侵之策,上(宋文帝)

谓殷景仁曰:‘闻玄谟陈说,使人有封狼居胥意。’”元嘉27年,王玄谟北

伐失败,后魏的军队乘胜追到长江边,声称要渡江。都城震恐,內外

戒严。宋文帝登烽火楼北望,对北伐表示了忏悔。《宋书 索虏传》:

元嘉八年上(宋文帝)以滑台陷没,乃作诗曰:“惆怅惧迁逝,北顾涕

交流。 ”

狼居胥 ,山名,今内蒙古境内。《史记 霍去病传》:元狩四(119 )

年,霍去病追击匈奴至狼居胥,封山(筑土为坛一祭山神,记念胜利)

而还。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。 可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓!抒身世之慨

叹朝廷无能

悲百姓松懈诗人写佛狸祠下的迎神赛会的一幕景象,是什么心情? 用佛狸祠典 分析:作者的心情是沉重的,表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷已久,不迅速谋求恢复,百姓就安于异族统治,忘记了自己是宋室臣民。表达对南宋政权不图恢复中原的不满。

凭谁问:廉颇老矣,

尚能饭否?用廉颇典以廉颇自况,虽64岁仍想为国效力:可当政者不接受他的建议,又有小人挑拨,他感到悲愤,担心像廉颇一样被弃置不用。抒写了自己虽有远大抱负,而朝廷却不重用,壮志未酬的苦闷。而这正是全诗的主旨。

明烈士暮年壮心不已之志

抒报国无门壮志难酬之愤本词运用了五个典故:

孙仲谋——怀念英雄,表达收复失地 的理想。

寄奴——怀念古人,表现北伐决心。

佛狸祠——今昔对照,不堪回首。

元嘉草草,封狼居胥——借古讽今, 与前人对比鲜明。

廉颇——自发感慨,不忘为国效力。 鉴史述怀。刻意用刘氏父子功业相反的故事,以事说理。词人展开的是一幅令人沮丧的历史图景:宋文帝刘义隆是刘裕之子,他不能继承父业,好大喜功,轻信王玄漠北伐之策,打没有准备的仗,结果一败涂地,北魏军队一直追到长江边,都城震恐。词人回溯历史,意在告诫权要。次年下阙韩侂胄(tuō)伐金败绩,果为辛弃疾言中。结尾三句,借廉颇自比,表示出词人报效国家的强烈愿望和对宋室不能进用人才的慨叹。 诗歌主题

借古讽今,表达了对孙、刘功业的赞扬、向往,对南宋统治者草率用兵和不思收复中原的讽刺、不满,表现了作者词人报效国家的强烈愿望。鉴赏点拨 这首词怀古抚今,以词论政,是其特色。词作于词人镇江知府任上,时诗人66岁。宋宁宗嘉泰四年(1204年),执政的韩侂(tuō)胄意欲以北伐巩固自己的地位,起用辛弃疾任镇江知府。镇江濒临抗战前线,是北伐重要基地。辛弃疾不同意韩侂胄草率北伐的主张,韩就把他调离了镇江。这首词几乎是给韩的一封“谏书”。词借“怀古”赞颂孙权、刘裕的英雄业绩和刘义隆兵败故事,批评南宋当政者草率北伐急于事功,表达自己 积极抗金,恢复中原热切愿望。 词人追忆当年南归途经扬州所见战火过后的惨象,用心很深:有眼见朝廷不思进取,致时日迁延的无奈;更有岁月催人老,壮志难酬的痛苦。“佛狸祠下,一片神鸦社鼓”的细节描写,使人警醒。身为志在恢复的词人表达了自己的隐忧:如今江北各地沦陷既久,民众会安于异族风俗,忘记自己是宋朝臣民,后果不堪设想。从中也见南宋朝廷昏聩无能。篇末以廉颇自比,感叹良将被弃置不用,一腔忠愤溢于言表。技巧说要 用所在地历史事件来表达思想,是本词一大特色。这首词除回顾作者43年前南下归宋的一节外,全属用典。有孙权称雄、刘裕挥戈、义隆北顾、去病封山、佛狸建祠、廉颇饭否。廉颇一事见于《史记》,其余都是有关镇江的史实,内容关合“京口怀古”这个题目。这和一般诗文用典很不同。词中提到几次南北战争,全是几十万人的大战,都不过用了三四句,或正面铺叙(金戈铁马),或反面点染(仓皇北顾),或亲身经历(烽火扬州),或借用遗迹(佛狸祠下),境界全出而色彩各异。也使全词情调回旋跌宕。辛词当以《永遇乐 京口北固亭怀古》为第一。

----明代杨慎《词品》 句句有金石声音,吾怖其神力。

----清代陈廷焯《白雨斋词话》诗家评论苏 辛 词 比 较 词到苏轼手里进一步扩大了题材和意境,建立起豪放的词风。但豪放词到辛弃疾手里才臻于完善而达到高潮。

苏轼的词:具有豪迈奔放的感情,坦率开朗的胸襟,形成了豪放而飘逸的风格。

辛弃疾的词:既表现出慷慨激昂的感情,跃跃欲试的雄心,又表现出深沉的苦闷和报国无门的悲愤,形成了豪放而沉郁的风格。1.下列字音、字形全对的一项是 ( )

A. 遥岑(cén) 玉簪(zān) 青秋

B. 螺髻(jì) 鲈鱼 峰火

C. 狼居胥(xū) 断鸿 仓皇

D. 社鼓 揾(yùn)泪 吴钩A.“青秋”应为“清秋”。B.“峰火”应为“烽火”。D.“揾”应读“wèn”。2.下列有关文学常识的表述,不正确的一项是 ( )

词有很多别称,如“长短句”“诗余”“曲”“曲子词”“曲词”“乐府”“乐章”“歌词”等。按字数的多少分类,词可分为小令(58字以内)、中调(59至90字)和长调(91字以上)三大类。

辛弃疾,北宋词人,字幼安,号稼轩,山东历城人。他一生都在进行抗金御敌、统一中原的斗争。其词多数抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬的悲愤。

宋词豪放派以苏、辛为代表。“苏辛”主张“以诗为词”“无言不可入,无事不可言”,不肯损害意思以迁就音律,“故为豪放不羁之语”,格调高昂、取材广泛。

宋词婉约派的主要词人有柳永、周邦彦、李清照、姜夔等,他们认为“诗庄而词媚”,多写情愁别绪、个人遭遇,特别讲究音律格律,风格清丽婉媚。辛弃疾为南宋词人。