2022年中考语文专项复习古诗文阅读课件(共43张ppt)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文专项复习古诗文阅读课件(共43张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-13 15:01:02 | ||

图片预览

文档简介

(共43张PPT)

第四章 古诗文阅读

(一)

知识梳理

名师讲解

基础闯关

提分强练

强化训练

01

02

03

04

05

01

知识梳理

一、诗、词、曲

(一)能正确理解诗词曲的内容

(1)熟悉与作品相关联的背景资料。

(2)注意诗体与作家风格。

(3)概括诗词曲的大意。

(4)体味意境及作者的情感、态度。

(二)会品析诗词曲的语言

(1)从用韵、节奏、音调等方面去诵读,品味诗词曲语言的音乐美、节奏美、韵律美。

(2)从遣词造句和修辞等方面揣摩、理解诗词曲中的重点词语和重点语句的含义。

(3)从作家作品的语言风格、技巧运用中,品味诗词曲在语言上所寄寓的深意。

(三)解题方法

类型(一)客观题。包括选择题,包括判断、赏析等题型。

对策:判断选择时,应从以下几个方面着手:

(1)看是否曲解原意,张冠李戴。命题人有时故意扩大原意,往往把部分说成整体,把特殊说成一般,把动态(景)说成静态(景),反之亦然。

(2)看是否随意引申、任意拔高或贬低。命题人往往利用学生的思维定式,把浅显易懂的道理表述得深奥莫测,或故意添加一些本不属于诗歌的内容,或故意漏掉一些相关内容,或故意拔高(贬低)诗歌内涵。

(3)看是否以假乱真,鱼目混珠。命题人往往把正误表述糅合在一起,并用表示否定或肯定判断的词作结,如“不”“是”“都”。

(4)看是否无中生有,横生枝节。备选项的表述结论在诗中找不到佐证材料,找不到根据。

(5)以偏概全,故意反说,将某句诗的特点说成是全诗的特点,将委婉含蓄说成直抒胸臆,把视觉说成听觉……

类型(二)主观题。包括填空、简答、品述等题型。

对策:答题时,应从以下几个方面着手:

(1)从关键词语上着手,如抓住诗句中的动词、色彩词的含义和作用,去品味赏析作答。

(2)从关键诗句(主旨句、情感句)上着手,分析概括,推断作答的切入点。

(3)从修辞手法(比喻、拟人、夸张)和表达方式(抒情、议论)着手,分析其含义,探究其作用。

(4)从作品、作家的相关背景资料入手,准确把握作品的旨趣、作者的情感倾向、诗句的原意。

(5)从诗歌所写的具体内容入手,把握各类诗歌的思想内容,如送别诗、怀古诗、爱国诗、哲理诗、咏物诗等,应依据各自的类属,提取概括各自所表现的思想情感。

(6)从作家的风格(豪放、婉约、沉郁顿挫)和语言特征(简洁、含蓄、凝练)去领悟诗句的含义和表达的情感。

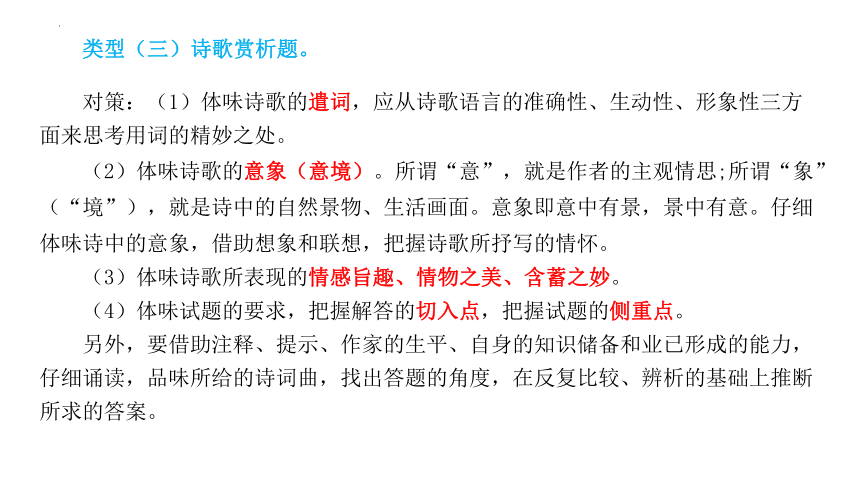

类型(三)诗歌赏析题。

对策:(1)体味诗歌的遣词,应从诗歌语言的准确性、生动性、形象性三方面来思考用词的精妙之处。

(2)体味诗歌的意象(意境)。所谓“意”,就是作者的主观情思;所谓“象”(“境”),就是诗中的自然景物、生活画面。意象即意中有景,景中有意。仔细体味诗中的意象,借助想象和联想,把握诗歌所抒写的情怀。

(3)体味诗歌所表现的情感旨趣、情物之美、含蓄之妙。

(4)体味试题的要求,把握解答的切入点,把握试题的侧重点。

另外,要借助注释、提示、作家的生平、自身的知识储备和业已形成的能力,仔细诵读,品味所给的诗词曲,找出答题的角度,在反复比较、辨析的基础上推断所求的答案。

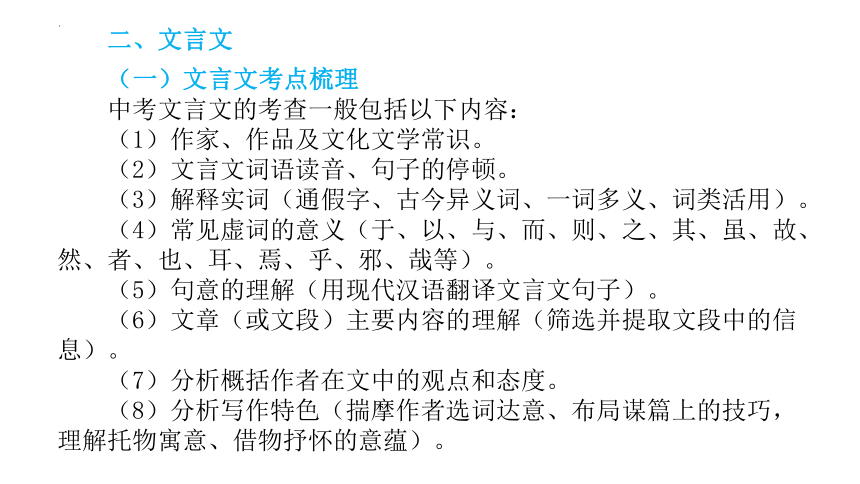

二、文言文

(一)文言文考点梳理

中考文言文的考查一般包括以下内容:

(1)作家、作品及文化文学常识。

(2)文言文词语读音、句子的停顿。

(3)解释实词(通假字、古今异义词、一词多义、词类活用)。

(4)常见虚词的意义(于、以、与、而、则、之、其、虽、故、然、者、也、耳、焉、乎、邪、哉等)。

(5)句意的理解(用现代汉语翻译文言文句子)。

(6)文章(或文段)主要内容的理解(筛选并提取文段中的信息)。

(7)分析概括作者在文中的观点和态度。

(8)分析写作特色(揣摩作者选词达意、布局谋篇上的技巧,理解托物寓意、借物抒怀的意蕴)。

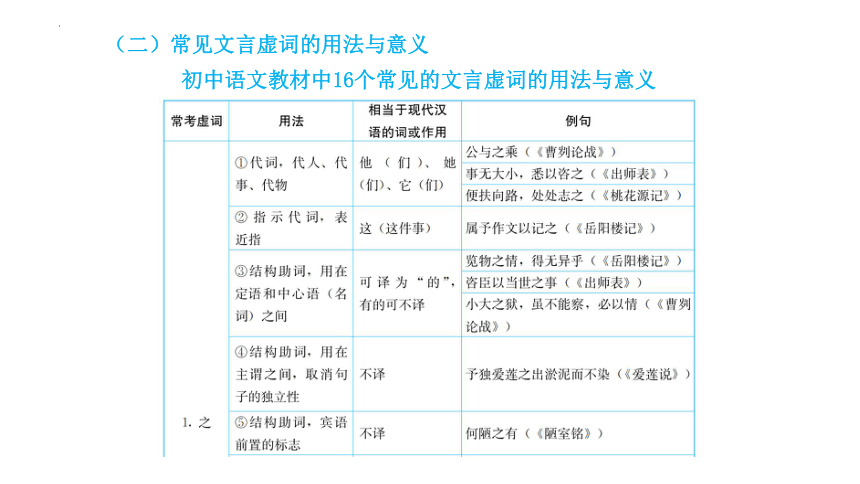

(二)常见文言虚词的用法与意义

初中语文教材中16个常见的文言虚词的用法与意义

02

名师讲解

B

【解题思路】第1题主要考查文言虚词的一词多义和不同用法。解答此类题目,一定要先翻译句子,理解句意,然后再解释词语。A项中的“或”都是副词,但意义不同,分别是“有时”和“或许,也许,表示委婉语气”;B的“安”都是疑问代词“怎么”的意思。C项中的“于”都是介词,但意义不同,分别是“在”和“向”;D项中的“其”一个是副词,“其实”,一个是代词,“它”。只有B符合题目的要求,故选B。

C

【解题思路】 第2题主要考查词类活用的特殊文言现象。解答此类题目,要先翻译句子,结合语境理解加点词的意思,再判断其原本的词性和在句子中的活用类型,从而找出正确选项。先看例句“策之不以其道”中加点的“策” ,名词做动词,鞭打;A.蛇,名词做状语,“像蛇那样”。B.上,名词做状语,“在上”。C.“蔓”,名词做动词,生出枝蔓;D.箕畚,名词做状语,“用箕畚装土石”。由此可知C项加点词和例句的加点词活用现象相同,都是名词做动词,故选C。

【解题思路】 第3题考查对古文内容的理解和分析。解答此题,关键在于理解文章的内容、情感、主旨和写作手法,对照原文加以判别。“世有伯乐,然后有千里马”突出的不是千里马的重要作用。而是说明了千里马对伯乐的依赖关系,突出伯乐的重要性,故B项不正确。

B

“白日”“鞭”“天涯”几个具体可感的意象,写出了诗人离别的愁绪和回归的喜悦交织在一起的复杂心情。

①龚自珍以“落红”自比,间接抒发虽然脱离官场依然不忘报国的情怀。

②文天祥直抒胸臆,表达以身殉国、舍生取义的决心。

【解题思路】第4题和第5题考查对诗词名句的理解和赏析。根据赏析理解的具体要求,可以从诗歌的意象、语言、表达技巧(表达方式、修辞手法,表现手法)、情感、思想内容等几个方面进行。除此以外,平时还要掌握诗词流派及诗人的个人风格等方面的知识,从而提高诗词赏析的能力。

因此

两(次)

成年以后,更加仰慕古代圣贤的学说。

①“砚冰坚,手指不可屈伸”的抄书之苦,体现求学欲望强烈。②“色愈恭,礼愈至”的侍师之态,体现求师态度虔诚。③“四支僵劲不能动”的受冻之状,体现求学毅力过人。

B

【解题思路】

第1题主要考查文言虚词的一词多义和不同用法。解答此类题目,一定要先翻译句子,理解句意,然后再解释词语,还要关注该词所在句中的位置。A项中的两“以”同为介词,但意义不同,分别译为“因为”和“用”; B项的两个“则”同是副词,意思也相同,都可翻译为“就”; C项中的“而”皆是连词,但前一个表顺承,后一个表转折;D项中两个“于”虽都是介词,但一个表处所,可译成“在、从”,另一个表比较,相当于“比”。只有B项符合题目的要求,故选B。

C

【解题思路】

第2题主要考查实词的一词多义。所谓“字不离句”,解答此类题目,需将字词放在整个句子中来理解,从而找出正确选项。A.全; B.对着; C.奋起,这里指有所作为/兴起; D.脸色。故选C。

探求

违背

【解题思路】

第3题以填空题的形式考查实词的意义。此题所选用的实词大多来自课本课后的注释,往往选取一些重点词语,比如活用词语,古今义差异字词等。解答此题,平时要注意多读多记,而且关键是要在理解文意、句意的基础上灵活去记忆。

浮动的光像跳动的金子,静静的月影像沉入水中的玉璧。

【解题思路】

第4题考查对文言句子的翻译。翻译要力求做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换”,具体到某一句子时,要注意句中是否有通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况。一般采取直译为主,意译为辅的策略。

意在引出下文并与“古仁人之心”做对比,突出“古仁人”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负,点明文章主旨。

【解题思路】

第5题考查对文章写作手法的理解。解答此题,要先疏通文意,结合题意,正确指出其使用的手法技巧,并从内容、结构和主旨三方面考虑和归纳答案。

《生于忧患,死于安乐》作者提出的治国之道是:一个国家内部有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,外部有能够匹敌的邻国和外患的侵扰。 (或“入有法家拂士,出有敌国外患”)

而《管子·治国》作者则认为善于治理国家的君王,一定要先使人民富裕起来,然后再加以治理。(或“必先富民,然后治之”)

临近社日,农家祭社祈年,一路上迎神的箫鼓声随处可闻,农人穿着布衫戴着帽子,村子里保存着古朴的风俗,他们吹吹打打,欢天喜地,充满着对丰收的期待。

本 课 结 束

第四章 古诗文阅读

(一)

知识梳理

名师讲解

基础闯关

提分强练

强化训练

01

02

03

04

05

01

知识梳理

一、诗、词、曲

(一)能正确理解诗词曲的内容

(1)熟悉与作品相关联的背景资料。

(2)注意诗体与作家风格。

(3)概括诗词曲的大意。

(4)体味意境及作者的情感、态度。

(二)会品析诗词曲的语言

(1)从用韵、节奏、音调等方面去诵读,品味诗词曲语言的音乐美、节奏美、韵律美。

(2)从遣词造句和修辞等方面揣摩、理解诗词曲中的重点词语和重点语句的含义。

(3)从作家作品的语言风格、技巧运用中,品味诗词曲在语言上所寄寓的深意。

(三)解题方法

类型(一)客观题。包括选择题,包括判断、赏析等题型。

对策:判断选择时,应从以下几个方面着手:

(1)看是否曲解原意,张冠李戴。命题人有时故意扩大原意,往往把部分说成整体,把特殊说成一般,把动态(景)说成静态(景),反之亦然。

(2)看是否随意引申、任意拔高或贬低。命题人往往利用学生的思维定式,把浅显易懂的道理表述得深奥莫测,或故意添加一些本不属于诗歌的内容,或故意漏掉一些相关内容,或故意拔高(贬低)诗歌内涵。

(3)看是否以假乱真,鱼目混珠。命题人往往把正误表述糅合在一起,并用表示否定或肯定判断的词作结,如“不”“是”“都”。

(4)看是否无中生有,横生枝节。备选项的表述结论在诗中找不到佐证材料,找不到根据。

(5)以偏概全,故意反说,将某句诗的特点说成是全诗的特点,将委婉含蓄说成直抒胸臆,把视觉说成听觉……

类型(二)主观题。包括填空、简答、品述等题型。

对策:答题时,应从以下几个方面着手:

(1)从关键词语上着手,如抓住诗句中的动词、色彩词的含义和作用,去品味赏析作答。

(2)从关键诗句(主旨句、情感句)上着手,分析概括,推断作答的切入点。

(3)从修辞手法(比喻、拟人、夸张)和表达方式(抒情、议论)着手,分析其含义,探究其作用。

(4)从作品、作家的相关背景资料入手,准确把握作品的旨趣、作者的情感倾向、诗句的原意。

(5)从诗歌所写的具体内容入手,把握各类诗歌的思想内容,如送别诗、怀古诗、爱国诗、哲理诗、咏物诗等,应依据各自的类属,提取概括各自所表现的思想情感。

(6)从作家的风格(豪放、婉约、沉郁顿挫)和语言特征(简洁、含蓄、凝练)去领悟诗句的含义和表达的情感。

类型(三)诗歌赏析题。

对策:(1)体味诗歌的遣词,应从诗歌语言的准确性、生动性、形象性三方面来思考用词的精妙之处。

(2)体味诗歌的意象(意境)。所谓“意”,就是作者的主观情思;所谓“象”(“境”),就是诗中的自然景物、生活画面。意象即意中有景,景中有意。仔细体味诗中的意象,借助想象和联想,把握诗歌所抒写的情怀。

(3)体味诗歌所表现的情感旨趣、情物之美、含蓄之妙。

(4)体味试题的要求,把握解答的切入点,把握试题的侧重点。

另外,要借助注释、提示、作家的生平、自身的知识储备和业已形成的能力,仔细诵读,品味所给的诗词曲,找出答题的角度,在反复比较、辨析的基础上推断所求的答案。

二、文言文

(一)文言文考点梳理

中考文言文的考查一般包括以下内容:

(1)作家、作品及文化文学常识。

(2)文言文词语读音、句子的停顿。

(3)解释实词(通假字、古今异义词、一词多义、词类活用)。

(4)常见虚词的意义(于、以、与、而、则、之、其、虽、故、然、者、也、耳、焉、乎、邪、哉等)。

(5)句意的理解(用现代汉语翻译文言文句子)。

(6)文章(或文段)主要内容的理解(筛选并提取文段中的信息)。

(7)分析概括作者在文中的观点和态度。

(8)分析写作特色(揣摩作者选词达意、布局谋篇上的技巧,理解托物寓意、借物抒怀的意蕴)。

(二)常见文言虚词的用法与意义

初中语文教材中16个常见的文言虚词的用法与意义

02

名师讲解

B

【解题思路】第1题主要考查文言虚词的一词多义和不同用法。解答此类题目,一定要先翻译句子,理解句意,然后再解释词语。A项中的“或”都是副词,但意义不同,分别是“有时”和“或许,也许,表示委婉语气”;B的“安”都是疑问代词“怎么”的意思。C项中的“于”都是介词,但意义不同,分别是“在”和“向”;D项中的“其”一个是副词,“其实”,一个是代词,“它”。只有B符合题目的要求,故选B。

C

【解题思路】 第2题主要考查词类活用的特殊文言现象。解答此类题目,要先翻译句子,结合语境理解加点词的意思,再判断其原本的词性和在句子中的活用类型,从而找出正确选项。先看例句“策之不以其道”中加点的“策” ,名词做动词,鞭打;A.蛇,名词做状语,“像蛇那样”。B.上,名词做状语,“在上”。C.“蔓”,名词做动词,生出枝蔓;D.箕畚,名词做状语,“用箕畚装土石”。由此可知C项加点词和例句的加点词活用现象相同,都是名词做动词,故选C。

【解题思路】 第3题考查对古文内容的理解和分析。解答此题,关键在于理解文章的内容、情感、主旨和写作手法,对照原文加以判别。“世有伯乐,然后有千里马”突出的不是千里马的重要作用。而是说明了千里马对伯乐的依赖关系,突出伯乐的重要性,故B项不正确。

B

“白日”“鞭”“天涯”几个具体可感的意象,写出了诗人离别的愁绪和回归的喜悦交织在一起的复杂心情。

①龚自珍以“落红”自比,间接抒发虽然脱离官场依然不忘报国的情怀。

②文天祥直抒胸臆,表达以身殉国、舍生取义的决心。

【解题思路】第4题和第5题考查对诗词名句的理解和赏析。根据赏析理解的具体要求,可以从诗歌的意象、语言、表达技巧(表达方式、修辞手法,表现手法)、情感、思想内容等几个方面进行。除此以外,平时还要掌握诗词流派及诗人的个人风格等方面的知识,从而提高诗词赏析的能力。

因此

两(次)

成年以后,更加仰慕古代圣贤的学说。

①“砚冰坚,手指不可屈伸”的抄书之苦,体现求学欲望强烈。②“色愈恭,礼愈至”的侍师之态,体现求师态度虔诚。③“四支僵劲不能动”的受冻之状,体现求学毅力过人。

B

【解题思路】

第1题主要考查文言虚词的一词多义和不同用法。解答此类题目,一定要先翻译句子,理解句意,然后再解释词语,还要关注该词所在句中的位置。A项中的两“以”同为介词,但意义不同,分别译为“因为”和“用”; B项的两个“则”同是副词,意思也相同,都可翻译为“就”; C项中的“而”皆是连词,但前一个表顺承,后一个表转折;D项中两个“于”虽都是介词,但一个表处所,可译成“在、从”,另一个表比较,相当于“比”。只有B项符合题目的要求,故选B。

C

【解题思路】

第2题主要考查实词的一词多义。所谓“字不离句”,解答此类题目,需将字词放在整个句子中来理解,从而找出正确选项。A.全; B.对着; C.奋起,这里指有所作为/兴起; D.脸色。故选C。

探求

违背

【解题思路】

第3题以填空题的形式考查实词的意义。此题所选用的实词大多来自课本课后的注释,往往选取一些重点词语,比如活用词语,古今义差异字词等。解答此题,平时要注意多读多记,而且关键是要在理解文意、句意的基础上灵活去记忆。

浮动的光像跳动的金子,静静的月影像沉入水中的玉璧。

【解题思路】

第4题考查对文言句子的翻译。翻译要力求做到“信、达、雅”,翻译的方法是“增、删、调、换”,具体到某一句子时,要注意句中是否有通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况。一般采取直译为主,意译为辅的策略。

意在引出下文并与“古仁人之心”做对比,突出“古仁人”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负,点明文章主旨。

【解题思路】

第5题考查对文章写作手法的理解。解答此题,要先疏通文意,结合题意,正确指出其使用的手法技巧,并从内容、结构和主旨三方面考虑和归纳答案。

《生于忧患,死于安乐》作者提出的治国之道是:一个国家内部有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,外部有能够匹敌的邻国和外患的侵扰。 (或“入有法家拂士,出有敌国外患”)

而《管子·治国》作者则认为善于治理国家的君王,一定要先使人民富裕起来,然后再加以治理。(或“必先富民,然后治之”)

临近社日,农家祭社祈年,一路上迎神的箫鼓声随处可闻,农人穿着布衫戴着帽子,村子里保存着古朴的风俗,他们吹吹打打,欢天喜地,充满着对丰收的期待。

本 课 结 束