2021-2022学年度强化训练人教版化学九年级上册第一单元 走进化学世界同步测试试题(word版 含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年度强化训练人教版化学九年级上册第一单元 走进化学世界同步测试试题(word版 含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 202.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-12 15:56:59 | ||

图片预览

文档简介

九年级上册第一单元 走进化学世界同步测试

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 36分)

一、单选题(12小题,每小题3分,共计36分)

1、2021年6—8月,奉贤博物馆展出了一批三星堆出土的珍贵文物,有青铜器、玉石器、金器、象牙等。古人制作这些物品的过程中涉及到化学变化的是

A.冶炼金属 B.雕刻玉石 C.锤打黄金 D.打磨象牙

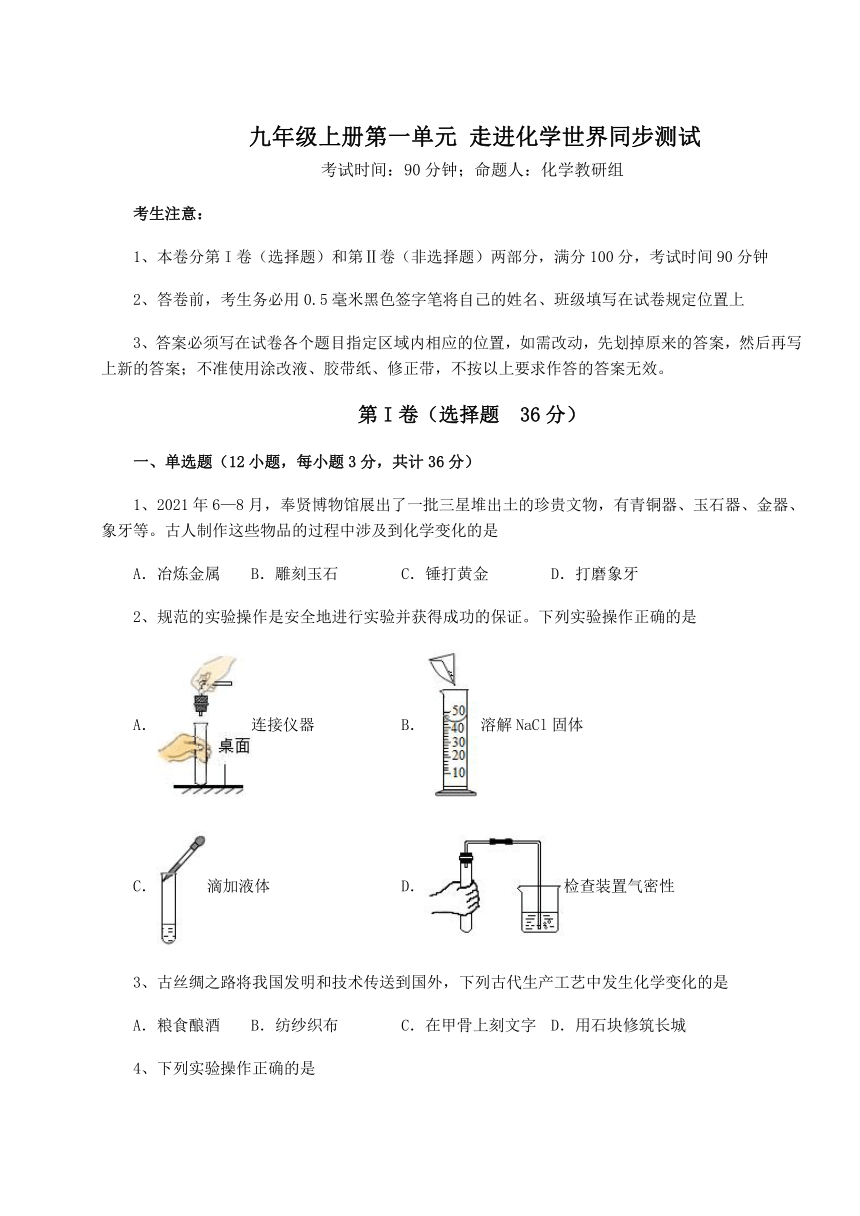

2、规范的实验操作是安全地进行实验并获得成功的保证。下列实验操作正确的是

A.连接仪器 B.溶解NaCl固体

C.滴加液体 D.检查装置气密性

3、古丝绸之路将我国发明和技术传送到国外,下列古代生产工艺中发生化学变化的是

A.粮食酿酒 B.纺纱织布 C.在甲骨上刻文字 D.用石块修筑长城

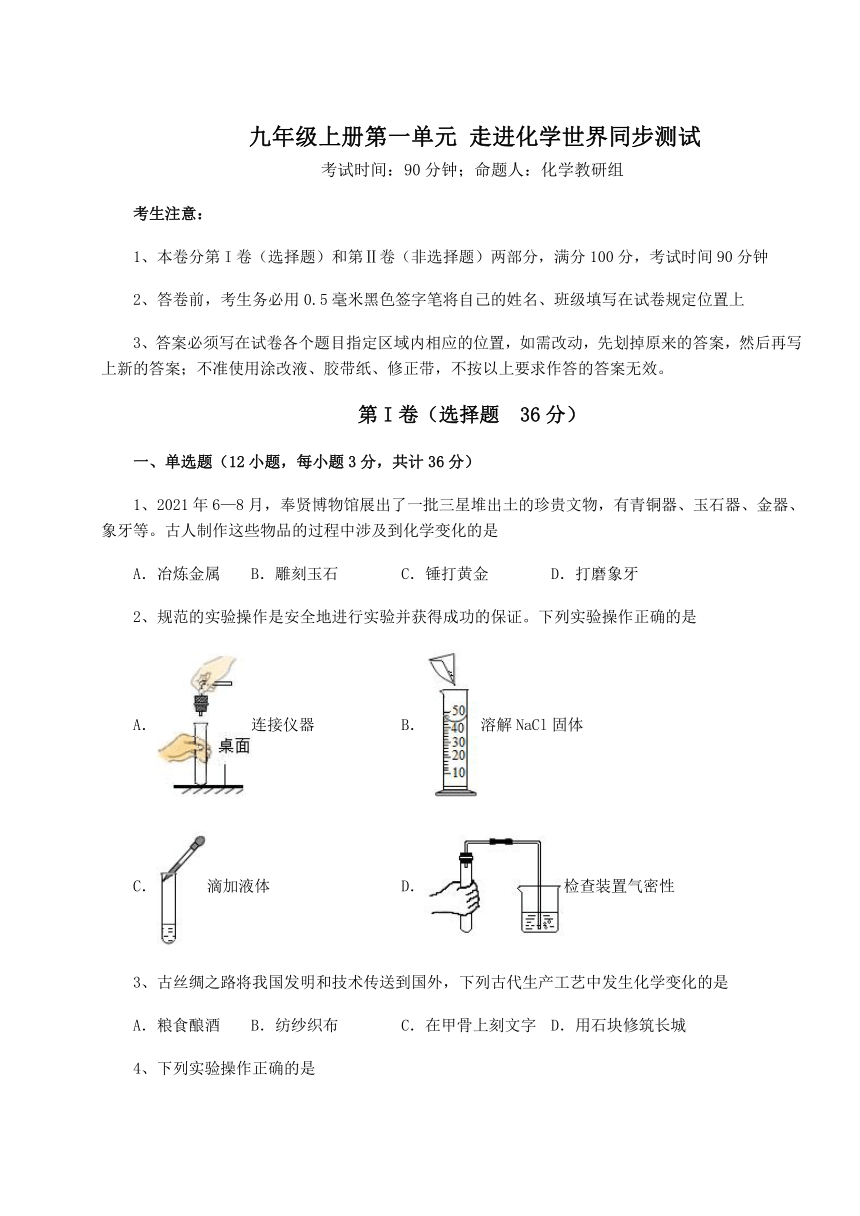

4、下列实验操作正确的是

A.取用固体 B.滴加液体

C.闻气体气味 D.检查气密性

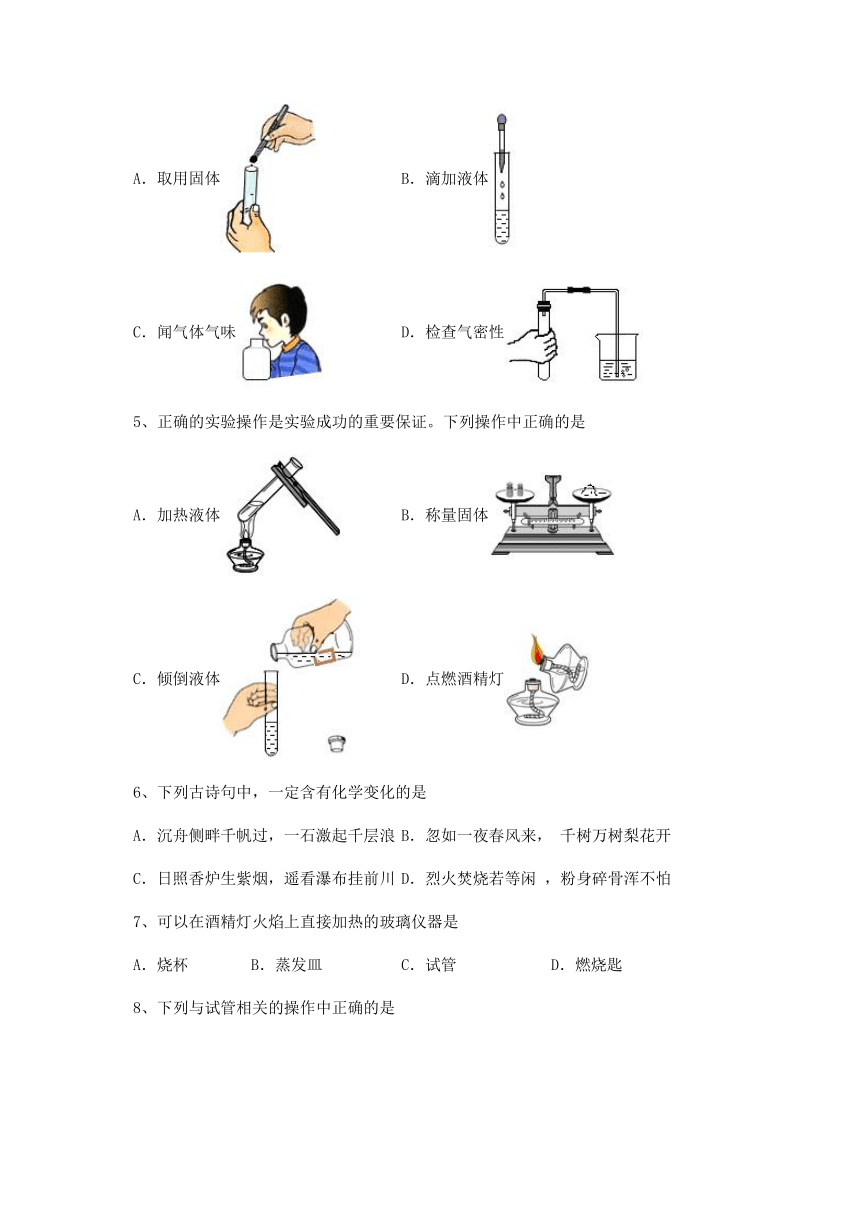

5、正确的实验操作是实验成功的重要保证。下列操作中正确的是

A.加热液体 B.称量固体

C.倾倒液体 D.点燃酒精灯

6、下列古诗句中,一定含有化学变化的是

A.沉舟侧畔千帆过,一石激起千层浪 B.忽如一夜春风来, 千树万树梨花开

C.日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川 D.烈火焚烧若等闲 ,粉身碎骨浑不怕

7、可以在酒精灯火焰上直接加热的玻璃仪器是

A.烧杯 B.蒸发皿 C.试管 D.燃烧匙

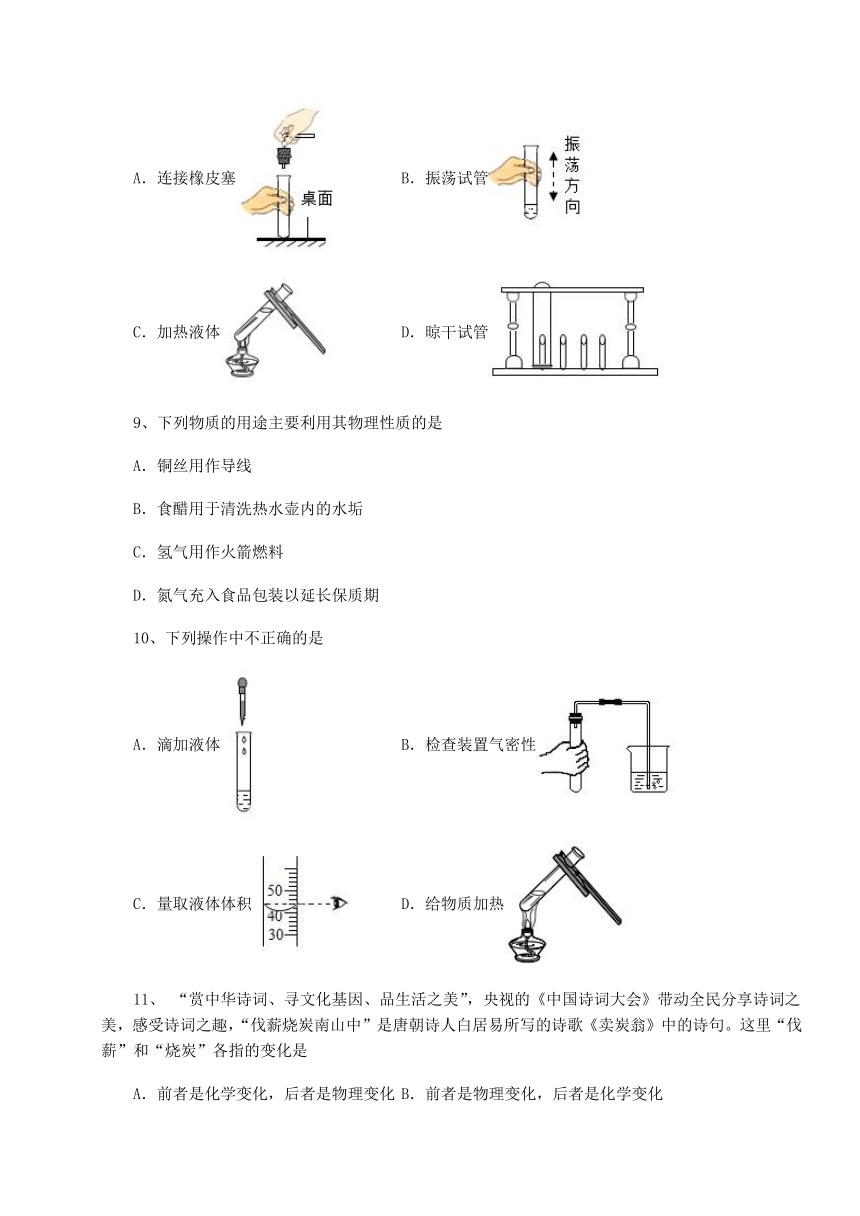

8、下列与试管相关的操作中正确的是

A.连接橡皮塞 B.振荡试管

C.加热液体 D.晾干试管

9、下列物质的用途主要利用其物理性质的是

A.铜丝用作导线

B.食醋用于清洗热水壶内的水垢

C.氢气用作火箭燃料

D.氮气充入食品包装以延长保质期

10、下列操作中不正确的是

A.滴加液体 B.检查装置气密性

C.量取液体体积 D.给物质加热

11、 “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”,央视的《中国诗词大会》带动全民分享诗词之美,感受诗词之趣,“伐薪烧炭南山中”是唐朝诗人白居易所写的诗歌《卖炭翁》中的诗句。这里“伐薪”和“烧炭”各指的变化是

A.前者是化学变化,后者是物理变化 B.前者是物理变化,后者是化学变化

C.两者都是物理变化 D.两者都是化学变化

12、生活中处处有化学,下列物质的用途与其化学性质有关的是

A.食盐用于消除积雪

B.金刚石用于裁玻璃

C.食醋用于清洗水垢

D.干冰用于人工降雨

第Ⅱ卷(非选择题 64分)

二、填空题(6小题,每小题6分,共计36分)

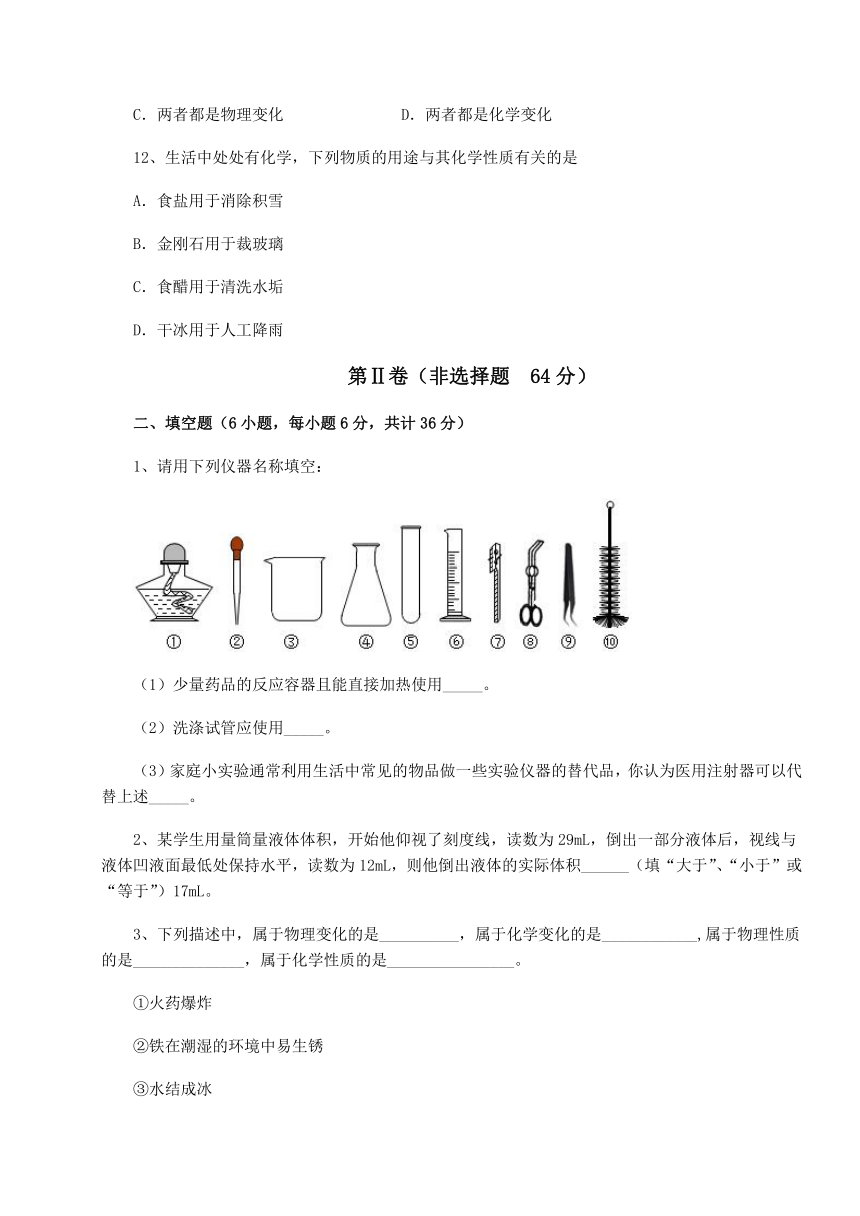

1、请用下列仪器名称填空:

(1)少量药品的反应容器且能直接加热使用_____。

(2)洗涤试管应使用_____。

(3)家庭小实验通常利用生活中常见的物品做一些实验仪器的替代品,你认为医用注射器可以代替上述_____。

2、某学生用量筒量液体体积,开始他仰视了刻度线,读数为29mL,倒出一部分液体后,视线与液体凹液面最低处保持水平,读数为12mL,则他倒出液体的实际体积______(填“大于”、“小于”或“等于”)17mL。

3、下列描述中,属于物理变化的是__________,属于化学变化的是____________,属于物理性质的是______________,属于化学性质的是________________。

①火药爆炸

②铁在潮湿的环境中易生锈

③水结成冰

④玻璃破碎

⑤石蜡燃烧

⑥手工剪纸

⑦烧制陶瓷

⑧水能蒸发成水蒸气

4、 (1)取用一定体积的液体一般用________________。

(2)读数时量筒必须放________,视线与量筒内________保持水平。若俯视,则实际量取的液体量________;若仰视,则实际量取的液体量________。

(3)在量取液体时,当向量筒内倾倒液体接近________时,应停止倾倒,然后用________滴加到刻度线。

(4)量筒是一种量器,只能用来量取液体,不能用作________,也不能________。

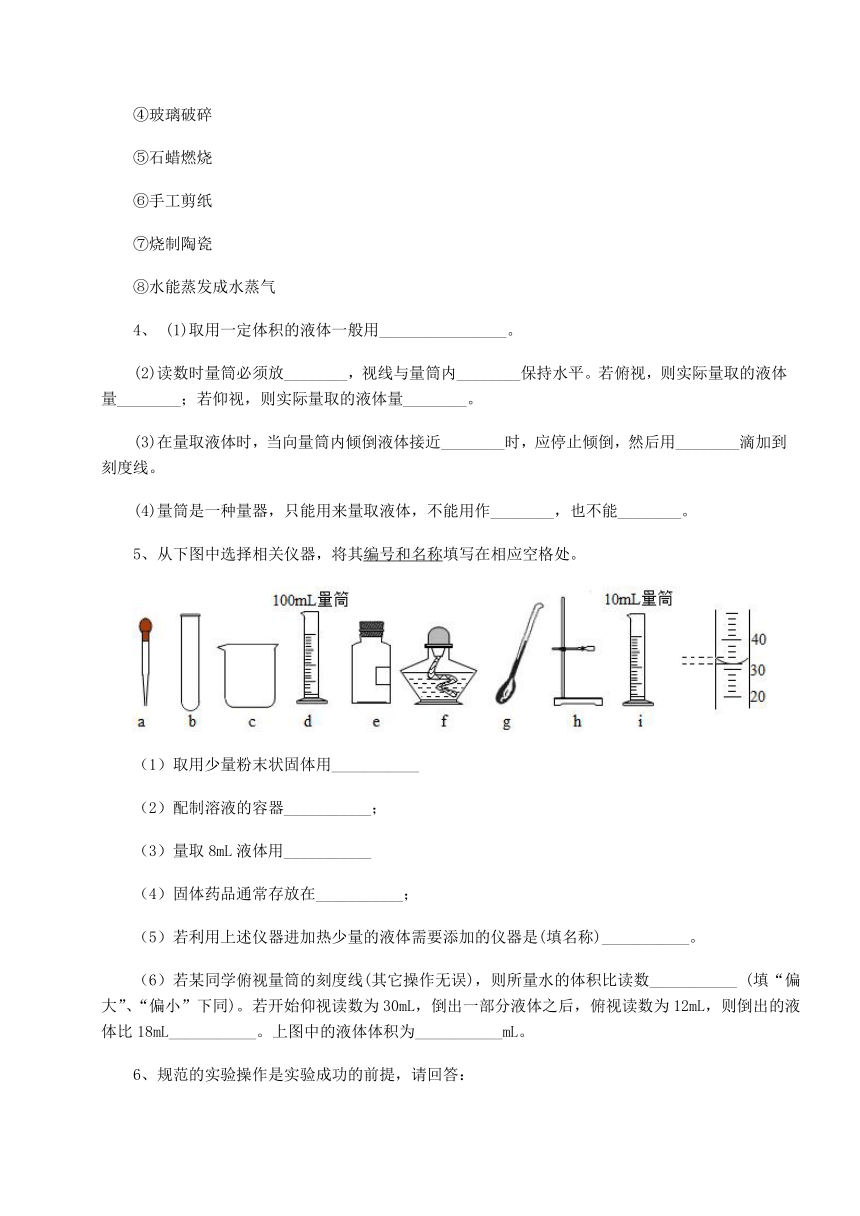

5、从下图中选择相关仪器,将其编号和名称填写在相应空格处。

(1)取用少量粉末状固体用___________

(2)配制溶液的容器___________;

(3)量取8mL液体用___________

(4)固体药品通常存放在___________;

(5)若利用上述仪器进加热少量的液体需要添加的仪器是(填名称)___________。

(6)若某同学俯视量筒的刻度线(其它操作无误),则所量水的体积比读数___________ (填“偏大”、“偏小”下同)。若开始仰视读数为30mL,倒出一部分液体之后,俯视读数为12mL,则倒出的液体比18mL___________。上图中的液体体积为___________mL。

6、规范的实验操作是实验成功的前提,请回答:

(1)实验室加热烧杯里的液体时,烧杯底部应垫放_________;

(2)洒出的酒精在桌面上燃烧起来,不要惊慌,应立刻_________。

三、实验探究(4小题,每小题7分,共计28分)

1、铭铭在实验室做课外活动探究实验时,发现了一个常奇怪的现象,当她把煤炭放在如图容器中燃烧时,发现紫红色的高锰酸钾溶液变成了无色。请你跟她起探究原因。

(1)(提出问题)什么使紫红色的高锰酸钾溶液褪色的?

(查阅资)煤炭燃烧能够产生二氧化碳,而且煤炭中有硫元素,还会燃烧生成二氧化硫气体。

(猜想与假设)

a、甲同学假设:______。

b、乙同学假设:二氧化硫能使紫红色的高锰酸钾溶液褪色。

(2)(实验与结论)两位同学为了验证自己的猜想,设计以下实验迸行验证,请写出图中仪器A的名称______。

实验步骤 实验现象 实验结论

甲实验:取5mL稀高锰酸钾溶液于一支试管中,并将二氧化碳气体通入,观察现象。 ______ 甲同学假设不成立

乙实验:______,并将二氧化硫气体通入,观察现象。 ______ 乙同学假设成立

(3)(反思评价)从环保角度考虑,我们使用煤做燃料时可以怎么做。______。

2、化学兴趣小组同学在一起探究蜡烛燃烧,他们将短玻璃管插入焰心,发现另一端也可以点燃,也称“母子火焰”,如图所示。对此他们进行实验探究:

(提出问题)导管里一定有可燃性气体,气体成分可能会是什么呢?

(猜想假设)

猜想1:可能是蜡烛燃烧产生的水蒸气;

猜想2:可能是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳;

猜想3:可能是_______;

猜想4:可能是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳和蜡烛受热后产生的石蜡蒸气的混合气体。

(查阅资料)一氧化碳能够燃烧。

(交流讨论)同学们一致认为猜想1错误,原因是_______。

(实验探究)兴趣小组同学换一根较长的导管插入焰心,并用湿毛巾包住导管,然后在导管另一端做点火实验。

(实验分析)

可能观察到的现象 结论

导管口________,去掉毛巾,导管内壁看不到冷凝的固体 猜想2正确

导管口不能点燃,去掉毛巾,导管内壁________ 猜想3正确

导管口能点燃,但火焰较小,去掉毛巾,导管内壁________ 猜想4正确

(实验拓展)

(1)实验中湿毛巾的作用是_______。

(2)熄灭蜡烛,出现白烟,白烟的成分是_______,产生白烟的原因是______。

3、某学习小组对人体吸入的空气与呼出的气体,进行了如下探究

(提出问题)人体吸入的空气与呼出的气体组成有什么不同?

(查阅资料)

(1)白磷(P)燃烧所需的最低温度为 40℃。白磷和红磷的燃烧产物相同。

(2)通常条件下,白磷与氢氧化钠溶液不反应。

(3)通常条件下,氢氧化钠(NaOH)溶液易与二氧化碳反应生成可以溶于水的碳酸钠和水。

(实验操作、记录、分析)

实验一:

(1)先检查装置的_____,装入试剂,在医用输液袋中装入 VmL 空气,连接装置。

(2)打开弹簧夹 K1、K2,缓慢将袋中的气体全部排出。读出量筒中液体体积为 V1mL。锥形瓶中氢氧化钠溶液的作用是_____。

(3)关闭弹簧夹 K1、K2,再_____(填操作方法),以促使白磷迅速燃烧。待瓶中气体冷却至室温,打开 K2.读出量筒中液体体积为 V2mL,其数值等于已反应的 _____ 之外的气体总体积。

写出上述白磷燃烧的化学方程式_____,该反应过程中的能量转化形式是_____能转化为_____能。

实验二:

(4)把氧气、二氧化碳、水蒸气(测湿度)探头放入装有空气的食品保鲜袋中,开始采集数据,然后向袋内呼出气体。采集的数据经处理如图,表示二氧化碳体积分数变化的是_____(填“X”、“Y”或“Z”)。

(数据分析,得出结论)

人体吸入的空气与呼出的气体相比,_____含量高,_____含量低。(填 “氧气”、“二氧化碳”或“水蒸气”)

4、蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧的探究。实验过程:

(1)一组的同学经过探究发现他们小组的蜡烛是:①白色圆柱形固体②有轻微的气味③质地较软④密度比水小⑤有可燃性⑥受热易熔化⑦燃烧的火焰分为三层:外焰、内焰、焰心,上述描述中属于蜡烛的物理性质的是_______(填序号)。

(2)二组同学将一根木条放到蜡烛火焰中,2秒后取出,发现从焰心到外焰木条碳化程度逐渐增大,这说明_______。

(3)三组同学对蜡烛燃烧的产物进行了探究,请你帮他完成实验方案

实验步骤 实验方案 实验现象 实验结论

1 _______ _______ 有水生成

2 _______ _______ 有二氧化碳生成

写出蜡烛燃烧的文字表达式_______,在这个过程中能量的转化形式是能转化为_______能和_______能。小敏发现蜡烛燃烧时还流烛泪,蜡烛“流泪”属于_______变化。

(4)四组同学在熄灭蜡烛后,发现有一股白烟产生,立即用火柴去点燃,结果看到白烟燃烧并沿着烛芯将蜡烛引燃。

(提出问题)这股白烟是什么物质?

(做出猜想)①白烟是蜡烛燃烧生成的水蒸气。

②白烟是蜡烛燃烧生成的二氧化碳。

③白烟是石蜡蒸汽凝结成的固体石蜡小颗粒。

经过讨论后,排除了①②两种猜想,他们的依据是_______。

(反思)小明发现罩在蜡烛火焰上方的烧杯内壁被熏黑了,你认为他应该_______

-参考答案-

一、单选题

1、A

【分析】

化学变化是有新物质生成的变化。

【详解】

A、冶炼金属是将金属矿物质转变为金属单质的过程,该过程有新物质生成,属于化学变化,符合题意;

B、雕刻玉石只是改变了玉石的形状和大小,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

C、捶打黄金只是改变了黄金的形状,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

D、打磨象牙改变的是象牙的的形状和大小,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意。

故选A。

【点睛】

物理变化与化学变化的本质区别是是否有新物质生成。

2、D

【详解】

A、把橡皮塞慢慢转动着塞进试管口,切不可把试管放在桌上在使劲塞进塞子,以免压破试管,图中所示操作错误;

B、配制氯化钠溶液时,溶解操作应在烧杯中进行,不能在量筒内进行,图中所示操作错误;

C、使用胶头滴管滴加少量液体的操作,注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁,应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,图中所示操作错误;

D、将导气管伸入水中,用手捂住试管,导气管末端有气泡冒出,说明气密性好,图中所示操作正确。

故选:D。

3、A

【详解】

A、粮食酿酒生成酒精,属于化学变化。

B、纺纱织布没有生成新物质,属于物理变化。

C、在甲骨上刻文字没有生成新物质,属于物理变化。

D、用石块修筑长城没有生成新物质,属于物理变化。

故选:A。

4、D

【详解】

A、取用固体时试管要横放,操作不正确;

B、胶头滴管滴加液体时不能伸入容器内,操作不正确;

C、闻气体气味是不能把鼻孔凑到集气瓶口,要用手在集气瓶口轻轻煽动让少量气体进入鼻孔,操作不正确;

D、把导管放入水中,用手紧握试管,一段时间后有气泡产生,说明气密性好,操作正确。

故选D。

【点睛】

5、A

【详解】

A、加热液体操作正确,A正确;

B、用天平称量固体质量时,天平左盘放药品,右盘放砝码,B错误;

C、向试管中倾倒液体时,试管倾斜,试剂瓶口紧挨试管口,试剂瓶标签朝向手心,瓶盖倒放在桌面上,C错误;

D、不能用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯,D错误。

故选A。

6、D

【分析】

化学变化:有新物质生成的变化。

物理变化:没有新物质生成的变化。

【详解】

A.沉舟侧畔千帆过,一石激起千层浪;没有新物质生成,所以属于物理变化。

B.忽如一夜春风来, 千树万树梨花开;没有新物质生成,所以属于物理变化。

C.日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川;没有新物质生成,所以属于物理变化。

D.烈火焚烧若等闲 ,粉身碎骨浑不怕;燃烧过程一定伴随化学变化。

故选:D

7、C

【详解】

A.烧杯是玻璃仪器,在酒精灯火焰上加热需要垫上石棉网,不符合题意;

B.蒸发皿可以直接在酒精灯火焰上加热,但蒸发皿不属于玻璃仪器,不符合题意;

C.试管可以直接在酒精灯火焰上加热,试管属于玻璃仪器,符合题意;

D.燃烧匙可以直接在酒精灯火焰上加热,但燃烧匙不属于玻璃仪器,不符合题意;

故选C。

【点睛】

8、D

【详解】

A、连接橡胶塞与试管时,一手持试管,一手持橡胶塞,轻轻用力旋转橡胶塞,将橡胶塞连接到试管口处,不能将橡胶塞使劲塞进直立在桌面上的试管口,否则会导致试管底部破裂,选项操作错误,不符合题意;

B、振荡试管时,左右摆动振荡试管,不能采用上下方向振荡试管,易造成试管中的液体溅出,选项操作错误,不符合题意;

C、给试管中的液体加热时,液体不能超过试管容积的1/3,且使用酒精灯火焰的外焰部分加热,试管底部不能接触灯芯,易导致试管底部受热不匀发生炸裂,选项操作错误,不符合题意;

D、洗净的试管倒立在试管架上,沥干水分,选项操作正确,符合题意。

故选D。

9、A

【详解】

A、铜丝用作导线利用了铜的导电性,导电性属于金属的物理性质,选项正确;

B、食醋用于清洗热水壶内的水垢是因为食醋能够与水垢的碳酸钙等物质发生化学反应生成可溶性物质,从而除去水垢,利用了食醋的化学性质,选项错误;

C、氢气用作火箭燃料利用了氢气的可燃性,可燃性属于氢气的化学性质,选项错误;

D、氮气充入食品包装以延长保质期是因为氮气的化学性质比较温度,很难与其它物质发生化学反应,选项错误,故选A。

10、C

【详解】

A、胶头滴管滴加液体时,既不能伸入试管,更不能接触试管,应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,图中操作正确,选项A不符合题意。

B、检查装置的气密性的方法是将仪器连接好后,将玻璃导管的一端放入水中,用双手握住试管,观察是否有气泡冒出,如有气泡冒出,则气密性良好,图中所示操作正确,选项B不符合题意;

C、量取一定体积的液体,量液时,量筒必须放平,视线要与量筒内液体凹液面的最低处保持水平,再读出液体体积,图中操作错误,选项C符合题意;

D、给试管中的液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,且液体体积不能超过试管容积的三分之一,图中所示操作正确,选项D不符合题意;

故选:C。

11、B

【详解】

“伐薪”是指砍伐木材,过程中没有新物质生成,属于物理变化;“烧炭”是指把木材加热,使木材变成炭,过程中生成了新物质炭,属于化学变化。

故选:B。

12、C

【详解】

A、食盐用于消除积雪是因为食盐溶于水后能够降低水的凝固点,防止结冰,凝固点属于物质的物理性质,选项错误;

B、金刚石用于裁玻璃利用了金刚石的硬度较大的性质,而硬度属于物质的物理性质,选项错误;

C、食醋用于清洗水垢是因为食醋能够与水垢中的碳酸钙等物质发生化学变化生成可溶性物质,从而除去水垢,属于化学性质,选项正确;

D、干冰用于人工降雨利用了干冰易升华吸收热量的性质,而升华属于物质的物理性质,选项错误,故选C。

二、填空题

1、

(1)试管

(2)试管刷

(3)胶头滴管

【分析】

(1)

少量药品的反应容器且能直接加热使用的仪器要符合“少量”“直接”,所以填:试管

(2)

洗涤试管应使用试管刷。故填:试管刷

(3)

医用注射器可以控制液体滴加速率。故填:胶头滴管

【点睛】

少量药品的反应容器且能直接加热使用的仪器要符合“少量”“直接”原则。

2、大于

【分析】

量取液体读数时,视线应与液体凹液面最低处相平,若仰视读数,则读数偏小,量取的液体体积偏大。

【详解】

某学生用量筒量液体体积,开始他仰视了刻度线,读数为29mL,实际体积大于29mL;倒出一部分液体后,视线与液体凹液面最低处保持水平,读数为12mL,实际体积为12mL,则他倒出液体的实际体积大于17mL。

3、③④⑥ ①⑤⑦ ⑧ ②

【详解】

③水结成冰④玻璃破碎⑥手工剪纸 没有生成新物质,属于物理变化;①火药爆炸⑤石蜡燃烧⑦烧制陶瓷生成了新物质,属于化学变化;②铁在潮湿的环境中易生锈属于化学变化中体现的性质属于化学性质;⑧水蒸发属于物理变化,水能蒸发成水蒸气属于物理性质,故填:③④⑥;①⑤⑦;⑧;②。

4、量筒、胶头滴管 平稳 液体凹液面的最低处 偏少##偏小 偏多 所需刻度 胶头滴管 反应容器 加热

【详解】

(1)取用一定体积的液体一般用量筒,在快要到量取刻度时使用胶头滴管滴加,故填:量筒、胶头滴管。

(2)读数时量筒必须放平稳,视线与量筒内液体凹液面的最低处保持水平。若俯视,读数偏大,则实际量取的液体量偏少。若仰视,读数偏小,则实际量取的液体量偏多。

(3)在量取液体时,当向量筒内倾倒液体接近所需刻度时,应停止倾倒,然后用胶头滴管滴加到刻度线。胶头滴管用于滴加少量液体。

(4)量筒是一种量器,只能用来量取液体,不能用作反应容器,也不能加热。否则会影响量筒刻度的准确性。

5、

(1)g药匙

(2)c烧杯

(3)a胶头滴管i 10mL量筒

(4)e广口瓶

(5)试管夹

(6) 偏小 偏大 32

【分析】

(1)

取用少量粉末状固体用药匙,故填:g药匙;

(2)

通常用烧杯配制溶液,故填:c烧杯;

(3)

量筒量程的选择应遵循“大而近”的原则,故量取8mL液体用10mL量筒和胶头滴管,故填:i10mL量筒、a胶头滴管;

(4)

固体药品通常存放在广口瓶中,故填:e广口瓶;

(5)

加热少量的液体需要酒精灯、试管、试管夹,故需要添加的仪器是试管夹;

(6)

俯视读数,读取数值大于实际数值,故所量水的体积比读数偏小;

仰视读数,读取数值小于实际数值,若开始仰视读数为30mL,故液体的实际体积大于30mL,倒出一部分液体之后,俯视读数为12mL,俯视读数,读取数值大于实际数值,故剩余液体的体积小于12mL,故倒出液体的体积比18mL偏大;

由图可知,上图中的液体体积为32mL。

6、

(1)石棉网

(2)湿抹布盖灭

【分析】

(1)

实验室加热烧杯里的液体时,烧杯底部应垫放石棉网,因为烧杯是一种底面积较大的玻璃仪器,垫上石棉网,可防止烧杯底部受热不匀发生炸裂,故填:石棉网。

(2)

洒出的酒精在桌面上燃烧起来,不要惊慌,应立刻用湿抹布盖灭,故填:湿抹布盖灭。

三、实验探究

1、二氧化碳能使紫红色的高锰酸钾溶液褪色 坩埚钳 稀高锰酸钾溶液不褪色 取5mL稀高锰酸钾溶液于一支试管中 稀高锰酸钾溶液褪色 将煤脱硫后使用

【详解】

猜想与假设:

从查资料和甲实验通入二氧化碳可知,甲同学的猜想是二氧化碳能使紫红色的高锰酸钾溶液褪色。

实验与结论:

仪器A的名称是坩埚钳。

甲同学猜想不正确,所以二氧化碳不能使高锰酸钾褪色。所以实验现象为稀高锰酸钾溶液不褪色。

为避免液体用量不同对实验结果造成影响,所以乙实验的步骤为:取5mL稀高锰酸钾溶液于一支试管中,并将二氧化硫气体通入,观察现象。

乙同学的猜想正确,所以二氧化硫能使高锰酸钾褪色。所以实验现象为稀高锰酸钾溶液褪色。

反思评价:

二氧化硫污染空气。所以可以将煤脱硫后使用。

2、蜡烛受热后产生的石蜡蒸气 水蒸气不能燃烧 能点燃 看到冷凝的固体 看到冷凝的固体 降低导管的温度,加速石蜡蒸气冷凝 石蜡的固体小颗粒 石蜡蒸气遇冷凝结成固体小颗粒

【详解】

[猜想假设] 由于导管里一定有可燃性气体,石蜡可以燃烧,因此猜想3:可能是蜡烛受热后产生的石蜡蒸气。

[交流讨论] 同学们一致认为猜想1错误,原因是水蒸气不能燃烧。

[实验分析]因为猜想2正确,是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳,所以导管口能点燃 ,去掉毛巾,导管内壁看不到冷凝的固体。

因为猜想3正确,是蜡烛受热后产生的石蜡蒸气,用湿毛巾包住导管,石蜡蒸气冷凝成固体,所以导管口不能点燃,去掉毛巾,导管内壁看到冷凝的固体。

因为猜想4正确,是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳和蜡烛受热后产生的石蜡蒸气的混合气体,用湿毛巾包住导管,石蜡蒸气冷凝成固体,但一氧化碳还能燃烧,所以导管口能点燃,但火焰较小,去掉毛巾,导管内壁看到冷凝的固体。

[实验拓展]

(1)实验中湿毛巾的作用是降低导管的温度,加速石蜡蒸气冷凝。

(2)熄灭蜡烛,出现白烟,白烟的成分石蜡的固体小颗粒,产生白烟的原因是石蜡蒸气遇冷凝结成固体小颗粒..

3、气密性 吸收气体中的CO2,利用减少液体的体积,测出CO2含量 向烧杯中加入热水(温度>40℃) CO2和O2 4P+5O22P2O5 化学 热能 Z 氧气 二氧化碳和水蒸气

【详解】

(1)连接好仪器,先检查装置的气密性;

(2)题干:通常条件下,氢氧化钠(NaOH)溶液易与二氧化碳反应生成可以溶于水的碳酸钠和水。故锥形瓶中氢氧化钠溶液的作用是吸收气体中的CO2,利用减少液体的体积,测出CO2含量;

(3)关闭弹簧夹 K1、K2,再向烧杯中加入热水(温度>40℃)使温度高于白磷着火点,以促使白磷迅速燃烧;磷燃烧消耗了空气中氧气,装置中压强减小,量筒中水进入装置,待瓶中气体冷却至室温,打开 K2.读出量筒中液体体积为 V2mL,其数值等于已反应的二氧化碳和氧气之外的气体总体积;红磷和氧气点燃生成五氧化二磷:;该反应过程中的能量转化形式是化学能转化为热能;

(4)人呼吸消耗氧气生成二氧化碳气体和水蒸气,人呼出气体中二氧化碳含量明显增加;采集的数据经处理,表示二氧化碳体积分数变化的是Z;

数据分析,得出结论:人呼吸消耗氧气生成二氧化碳气体和水蒸气,从图示看,人体吸入的空气与呼出的气体相比,氧气含量高,二氧化碳和水蒸气含量低。

4、①②③④⑥; 蜡烛火焰外焰温度最高,焰心温度最低; 点燃蜡烛,在火焰上方倒扣一个冷而干燥的烧杯,观察现象; 烧杯内壁有水雾生成; 将烧杯迅速倒转过来,加入澄清石灰水,观察现象 澄清石灰水变浑浊 光 热 物理 水蒸气和二氧化碳都不能燃烧 对黑色物质继续探究

【详解】

(1)没有发生化学变化就表现出来的性质叫做物理性质,发生化学变化表现出来的性质叫做化学性质,所以属于蜡烛物理性质的是:①②③④⑥;

(2)二组同学将一根木条放到蜡烛火焰中,2秒后取出,发现从焰心到外焰木条碳化程度逐渐增大,这说明蜡烛火焰外焰温度最高,焰心温度最低;

(3)点燃蜡烛,在火焰上方倒扣一个冷而干燥的烧杯,观察现象,烧杯内壁有水雾生成,说明有水生成;

将烧杯迅速倒转过来,加入澄清石灰水,观察现象,澄清的石灰水变浑浊,说明由二氧化碳生成;

蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,该反应的文字表达式为:;在这个过程中能量转化形式是化学能转化为光能和热能,蜡烛“流泪”没有新物质生成,属于物理变化;

(4)因为水蒸气和二氧化碳都不能燃烧,所以同时证明了假设①②是不正确的;

【反思】

小明发现罩在蜡烛火焰上方的烧杯内壁被熏黑了,你认为他应该对黑色物质继续探究。

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 36分)

一、单选题(12小题,每小题3分,共计36分)

1、2021年6—8月,奉贤博物馆展出了一批三星堆出土的珍贵文物,有青铜器、玉石器、金器、象牙等。古人制作这些物品的过程中涉及到化学变化的是

A.冶炼金属 B.雕刻玉石 C.锤打黄金 D.打磨象牙

2、规范的实验操作是安全地进行实验并获得成功的保证。下列实验操作正确的是

A.连接仪器 B.溶解NaCl固体

C.滴加液体 D.检查装置气密性

3、古丝绸之路将我国发明和技术传送到国外,下列古代生产工艺中发生化学变化的是

A.粮食酿酒 B.纺纱织布 C.在甲骨上刻文字 D.用石块修筑长城

4、下列实验操作正确的是

A.取用固体 B.滴加液体

C.闻气体气味 D.检查气密性

5、正确的实验操作是实验成功的重要保证。下列操作中正确的是

A.加热液体 B.称量固体

C.倾倒液体 D.点燃酒精灯

6、下列古诗句中,一定含有化学变化的是

A.沉舟侧畔千帆过,一石激起千层浪 B.忽如一夜春风来, 千树万树梨花开

C.日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川 D.烈火焚烧若等闲 ,粉身碎骨浑不怕

7、可以在酒精灯火焰上直接加热的玻璃仪器是

A.烧杯 B.蒸发皿 C.试管 D.燃烧匙

8、下列与试管相关的操作中正确的是

A.连接橡皮塞 B.振荡试管

C.加热液体 D.晾干试管

9、下列物质的用途主要利用其物理性质的是

A.铜丝用作导线

B.食醋用于清洗热水壶内的水垢

C.氢气用作火箭燃料

D.氮气充入食品包装以延长保质期

10、下列操作中不正确的是

A.滴加液体 B.检查装置气密性

C.量取液体体积 D.给物质加热

11、 “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”,央视的《中国诗词大会》带动全民分享诗词之美,感受诗词之趣,“伐薪烧炭南山中”是唐朝诗人白居易所写的诗歌《卖炭翁》中的诗句。这里“伐薪”和“烧炭”各指的变化是

A.前者是化学变化,后者是物理变化 B.前者是物理变化,后者是化学变化

C.两者都是物理变化 D.两者都是化学变化

12、生活中处处有化学,下列物质的用途与其化学性质有关的是

A.食盐用于消除积雪

B.金刚石用于裁玻璃

C.食醋用于清洗水垢

D.干冰用于人工降雨

第Ⅱ卷(非选择题 64分)

二、填空题(6小题,每小题6分,共计36分)

1、请用下列仪器名称填空:

(1)少量药品的反应容器且能直接加热使用_____。

(2)洗涤试管应使用_____。

(3)家庭小实验通常利用生活中常见的物品做一些实验仪器的替代品,你认为医用注射器可以代替上述_____。

2、某学生用量筒量液体体积,开始他仰视了刻度线,读数为29mL,倒出一部分液体后,视线与液体凹液面最低处保持水平,读数为12mL,则他倒出液体的实际体积______(填“大于”、“小于”或“等于”)17mL。

3、下列描述中,属于物理变化的是__________,属于化学变化的是____________,属于物理性质的是______________,属于化学性质的是________________。

①火药爆炸

②铁在潮湿的环境中易生锈

③水结成冰

④玻璃破碎

⑤石蜡燃烧

⑥手工剪纸

⑦烧制陶瓷

⑧水能蒸发成水蒸气

4、 (1)取用一定体积的液体一般用________________。

(2)读数时量筒必须放________,视线与量筒内________保持水平。若俯视,则实际量取的液体量________;若仰视,则实际量取的液体量________。

(3)在量取液体时,当向量筒内倾倒液体接近________时,应停止倾倒,然后用________滴加到刻度线。

(4)量筒是一种量器,只能用来量取液体,不能用作________,也不能________。

5、从下图中选择相关仪器,将其编号和名称填写在相应空格处。

(1)取用少量粉末状固体用___________

(2)配制溶液的容器___________;

(3)量取8mL液体用___________

(4)固体药品通常存放在___________;

(5)若利用上述仪器进加热少量的液体需要添加的仪器是(填名称)___________。

(6)若某同学俯视量筒的刻度线(其它操作无误),则所量水的体积比读数___________ (填“偏大”、“偏小”下同)。若开始仰视读数为30mL,倒出一部分液体之后,俯视读数为12mL,则倒出的液体比18mL___________。上图中的液体体积为___________mL。

6、规范的实验操作是实验成功的前提,请回答:

(1)实验室加热烧杯里的液体时,烧杯底部应垫放_________;

(2)洒出的酒精在桌面上燃烧起来,不要惊慌,应立刻_________。

三、实验探究(4小题,每小题7分,共计28分)

1、铭铭在实验室做课外活动探究实验时,发现了一个常奇怪的现象,当她把煤炭放在如图容器中燃烧时,发现紫红色的高锰酸钾溶液变成了无色。请你跟她起探究原因。

(1)(提出问题)什么使紫红色的高锰酸钾溶液褪色的?

(查阅资)煤炭燃烧能够产生二氧化碳,而且煤炭中有硫元素,还会燃烧生成二氧化硫气体。

(猜想与假设)

a、甲同学假设:______。

b、乙同学假设:二氧化硫能使紫红色的高锰酸钾溶液褪色。

(2)(实验与结论)两位同学为了验证自己的猜想,设计以下实验迸行验证,请写出图中仪器A的名称______。

实验步骤 实验现象 实验结论

甲实验:取5mL稀高锰酸钾溶液于一支试管中,并将二氧化碳气体通入,观察现象。 ______ 甲同学假设不成立

乙实验:______,并将二氧化硫气体通入,观察现象。 ______ 乙同学假设成立

(3)(反思评价)从环保角度考虑,我们使用煤做燃料时可以怎么做。______。

2、化学兴趣小组同学在一起探究蜡烛燃烧,他们将短玻璃管插入焰心,发现另一端也可以点燃,也称“母子火焰”,如图所示。对此他们进行实验探究:

(提出问题)导管里一定有可燃性气体,气体成分可能会是什么呢?

(猜想假设)

猜想1:可能是蜡烛燃烧产生的水蒸气;

猜想2:可能是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳;

猜想3:可能是_______;

猜想4:可能是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳和蜡烛受热后产生的石蜡蒸气的混合气体。

(查阅资料)一氧化碳能够燃烧。

(交流讨论)同学们一致认为猜想1错误,原因是_______。

(实验探究)兴趣小组同学换一根较长的导管插入焰心,并用湿毛巾包住导管,然后在导管另一端做点火实验。

(实验分析)

可能观察到的现象 结论

导管口________,去掉毛巾,导管内壁看不到冷凝的固体 猜想2正确

导管口不能点燃,去掉毛巾,导管内壁________ 猜想3正确

导管口能点燃,但火焰较小,去掉毛巾,导管内壁________ 猜想4正确

(实验拓展)

(1)实验中湿毛巾的作用是_______。

(2)熄灭蜡烛,出现白烟,白烟的成分是_______,产生白烟的原因是______。

3、某学习小组对人体吸入的空气与呼出的气体,进行了如下探究

(提出问题)人体吸入的空气与呼出的气体组成有什么不同?

(查阅资料)

(1)白磷(P)燃烧所需的最低温度为 40℃。白磷和红磷的燃烧产物相同。

(2)通常条件下,白磷与氢氧化钠溶液不反应。

(3)通常条件下,氢氧化钠(NaOH)溶液易与二氧化碳反应生成可以溶于水的碳酸钠和水。

(实验操作、记录、分析)

实验一:

(1)先检查装置的_____,装入试剂,在医用输液袋中装入 VmL 空气,连接装置。

(2)打开弹簧夹 K1、K2,缓慢将袋中的气体全部排出。读出量筒中液体体积为 V1mL。锥形瓶中氢氧化钠溶液的作用是_____。

(3)关闭弹簧夹 K1、K2,再_____(填操作方法),以促使白磷迅速燃烧。待瓶中气体冷却至室温,打开 K2.读出量筒中液体体积为 V2mL,其数值等于已反应的 _____ 之外的气体总体积。

写出上述白磷燃烧的化学方程式_____,该反应过程中的能量转化形式是_____能转化为_____能。

实验二:

(4)把氧气、二氧化碳、水蒸气(测湿度)探头放入装有空气的食品保鲜袋中,开始采集数据,然后向袋内呼出气体。采集的数据经处理如图,表示二氧化碳体积分数变化的是_____(填“X”、“Y”或“Z”)。

(数据分析,得出结论)

人体吸入的空气与呼出的气体相比,_____含量高,_____含量低。(填 “氧气”、“二氧化碳”或“水蒸气”)

4、蜡烛(主要成分是石蜡)及其燃烧的探究。实验过程:

(1)一组的同学经过探究发现他们小组的蜡烛是:①白色圆柱形固体②有轻微的气味③质地较软④密度比水小⑤有可燃性⑥受热易熔化⑦燃烧的火焰分为三层:外焰、内焰、焰心,上述描述中属于蜡烛的物理性质的是_______(填序号)。

(2)二组同学将一根木条放到蜡烛火焰中,2秒后取出,发现从焰心到外焰木条碳化程度逐渐增大,这说明_______。

(3)三组同学对蜡烛燃烧的产物进行了探究,请你帮他完成实验方案

实验步骤 实验方案 实验现象 实验结论

1 _______ _______ 有水生成

2 _______ _______ 有二氧化碳生成

写出蜡烛燃烧的文字表达式_______,在这个过程中能量的转化形式是能转化为_______能和_______能。小敏发现蜡烛燃烧时还流烛泪,蜡烛“流泪”属于_______变化。

(4)四组同学在熄灭蜡烛后,发现有一股白烟产生,立即用火柴去点燃,结果看到白烟燃烧并沿着烛芯将蜡烛引燃。

(提出问题)这股白烟是什么物质?

(做出猜想)①白烟是蜡烛燃烧生成的水蒸气。

②白烟是蜡烛燃烧生成的二氧化碳。

③白烟是石蜡蒸汽凝结成的固体石蜡小颗粒。

经过讨论后,排除了①②两种猜想,他们的依据是_______。

(反思)小明发现罩在蜡烛火焰上方的烧杯内壁被熏黑了,你认为他应该_______

-参考答案-

一、单选题

1、A

【分析】

化学变化是有新物质生成的变化。

【详解】

A、冶炼金属是将金属矿物质转变为金属单质的过程,该过程有新物质生成,属于化学变化,符合题意;

B、雕刻玉石只是改变了玉石的形状和大小,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

C、捶打黄金只是改变了黄金的形状,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意;

D、打磨象牙改变的是象牙的的形状和大小,没有新物质生成,属于物理变化,不符合题意。

故选A。

【点睛】

物理变化与化学变化的本质区别是是否有新物质生成。

2、D

【详解】

A、把橡皮塞慢慢转动着塞进试管口,切不可把试管放在桌上在使劲塞进塞子,以免压破试管,图中所示操作错误;

B、配制氯化钠溶液时,溶解操作应在烧杯中进行,不能在量筒内进行,图中所示操作错误;

C、使用胶头滴管滴加少量液体的操作,注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁,应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,图中所示操作错误;

D、将导气管伸入水中,用手捂住试管,导气管末端有气泡冒出,说明气密性好,图中所示操作正确。

故选:D。

3、A

【详解】

A、粮食酿酒生成酒精,属于化学变化。

B、纺纱织布没有生成新物质,属于物理变化。

C、在甲骨上刻文字没有生成新物质,属于物理变化。

D、用石块修筑长城没有生成新物质,属于物理变化。

故选:A。

4、D

【详解】

A、取用固体时试管要横放,操作不正确;

B、胶头滴管滴加液体时不能伸入容器内,操作不正确;

C、闻气体气味是不能把鼻孔凑到集气瓶口,要用手在集气瓶口轻轻煽动让少量气体进入鼻孔,操作不正确;

D、把导管放入水中,用手紧握试管,一段时间后有气泡产生,说明气密性好,操作正确。

故选D。

【点睛】

5、A

【详解】

A、加热液体操作正确,A正确;

B、用天平称量固体质量时,天平左盘放药品,右盘放砝码,B错误;

C、向试管中倾倒液体时,试管倾斜,试剂瓶口紧挨试管口,试剂瓶标签朝向手心,瓶盖倒放在桌面上,C错误;

D、不能用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯,D错误。

故选A。

6、D

【分析】

化学变化:有新物质生成的变化。

物理变化:没有新物质生成的变化。

【详解】

A.沉舟侧畔千帆过,一石激起千层浪;没有新物质生成,所以属于物理变化。

B.忽如一夜春风来, 千树万树梨花开;没有新物质生成,所以属于物理变化。

C.日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川;没有新物质生成,所以属于物理变化。

D.烈火焚烧若等闲 ,粉身碎骨浑不怕;燃烧过程一定伴随化学变化。

故选:D

7、C

【详解】

A.烧杯是玻璃仪器,在酒精灯火焰上加热需要垫上石棉网,不符合题意;

B.蒸发皿可以直接在酒精灯火焰上加热,但蒸发皿不属于玻璃仪器,不符合题意;

C.试管可以直接在酒精灯火焰上加热,试管属于玻璃仪器,符合题意;

D.燃烧匙可以直接在酒精灯火焰上加热,但燃烧匙不属于玻璃仪器,不符合题意;

故选C。

【点睛】

8、D

【详解】

A、连接橡胶塞与试管时,一手持试管,一手持橡胶塞,轻轻用力旋转橡胶塞,将橡胶塞连接到试管口处,不能将橡胶塞使劲塞进直立在桌面上的试管口,否则会导致试管底部破裂,选项操作错误,不符合题意;

B、振荡试管时,左右摆动振荡试管,不能采用上下方向振荡试管,易造成试管中的液体溅出,选项操作错误,不符合题意;

C、给试管中的液体加热时,液体不能超过试管容积的1/3,且使用酒精灯火焰的外焰部分加热,试管底部不能接触灯芯,易导致试管底部受热不匀发生炸裂,选项操作错误,不符合题意;

D、洗净的试管倒立在试管架上,沥干水分,选项操作正确,符合题意。

故选D。

9、A

【详解】

A、铜丝用作导线利用了铜的导电性,导电性属于金属的物理性质,选项正确;

B、食醋用于清洗热水壶内的水垢是因为食醋能够与水垢的碳酸钙等物质发生化学反应生成可溶性物质,从而除去水垢,利用了食醋的化学性质,选项错误;

C、氢气用作火箭燃料利用了氢气的可燃性,可燃性属于氢气的化学性质,选项错误;

D、氮气充入食品包装以延长保质期是因为氮气的化学性质比较温度,很难与其它物质发生化学反应,选项错误,故选A。

10、C

【详解】

A、胶头滴管滴加液体时,既不能伸入试管,更不能接触试管,应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,图中操作正确,选项A不符合题意。

B、检查装置的气密性的方法是将仪器连接好后,将玻璃导管的一端放入水中,用双手握住试管,观察是否有气泡冒出,如有气泡冒出,则气密性良好,图中所示操作正确,选项B不符合题意;

C、量取一定体积的液体,量液时,量筒必须放平,视线要与量筒内液体凹液面的最低处保持水平,再读出液体体积,图中操作错误,选项C符合题意;

D、给试管中的液体加热时,用酒精灯的外焰加热试管里的液体,且液体体积不能超过试管容积的三分之一,图中所示操作正确,选项D不符合题意;

故选:C。

11、B

【详解】

“伐薪”是指砍伐木材,过程中没有新物质生成,属于物理变化;“烧炭”是指把木材加热,使木材变成炭,过程中生成了新物质炭,属于化学变化。

故选:B。

12、C

【详解】

A、食盐用于消除积雪是因为食盐溶于水后能够降低水的凝固点,防止结冰,凝固点属于物质的物理性质,选项错误;

B、金刚石用于裁玻璃利用了金刚石的硬度较大的性质,而硬度属于物质的物理性质,选项错误;

C、食醋用于清洗水垢是因为食醋能够与水垢中的碳酸钙等物质发生化学变化生成可溶性物质,从而除去水垢,属于化学性质,选项正确;

D、干冰用于人工降雨利用了干冰易升华吸收热量的性质,而升华属于物质的物理性质,选项错误,故选C。

二、填空题

1、

(1)试管

(2)试管刷

(3)胶头滴管

【分析】

(1)

少量药品的反应容器且能直接加热使用的仪器要符合“少量”“直接”,所以填:试管

(2)

洗涤试管应使用试管刷。故填:试管刷

(3)

医用注射器可以控制液体滴加速率。故填:胶头滴管

【点睛】

少量药品的反应容器且能直接加热使用的仪器要符合“少量”“直接”原则。

2、大于

【分析】

量取液体读数时,视线应与液体凹液面最低处相平,若仰视读数,则读数偏小,量取的液体体积偏大。

【详解】

某学生用量筒量液体体积,开始他仰视了刻度线,读数为29mL,实际体积大于29mL;倒出一部分液体后,视线与液体凹液面最低处保持水平,读数为12mL,实际体积为12mL,则他倒出液体的实际体积大于17mL。

3、③④⑥ ①⑤⑦ ⑧ ②

【详解】

③水结成冰④玻璃破碎⑥手工剪纸 没有生成新物质,属于物理变化;①火药爆炸⑤石蜡燃烧⑦烧制陶瓷生成了新物质,属于化学变化;②铁在潮湿的环境中易生锈属于化学变化中体现的性质属于化学性质;⑧水蒸发属于物理变化,水能蒸发成水蒸气属于物理性质,故填:③④⑥;①⑤⑦;⑧;②。

4、量筒、胶头滴管 平稳 液体凹液面的最低处 偏少##偏小 偏多 所需刻度 胶头滴管 反应容器 加热

【详解】

(1)取用一定体积的液体一般用量筒,在快要到量取刻度时使用胶头滴管滴加,故填:量筒、胶头滴管。

(2)读数时量筒必须放平稳,视线与量筒内液体凹液面的最低处保持水平。若俯视,读数偏大,则实际量取的液体量偏少。若仰视,读数偏小,则实际量取的液体量偏多。

(3)在量取液体时,当向量筒内倾倒液体接近所需刻度时,应停止倾倒,然后用胶头滴管滴加到刻度线。胶头滴管用于滴加少量液体。

(4)量筒是一种量器,只能用来量取液体,不能用作反应容器,也不能加热。否则会影响量筒刻度的准确性。

5、

(1)g药匙

(2)c烧杯

(3)a胶头滴管i 10mL量筒

(4)e广口瓶

(5)试管夹

(6) 偏小 偏大 32

【分析】

(1)

取用少量粉末状固体用药匙,故填:g药匙;

(2)

通常用烧杯配制溶液,故填:c烧杯;

(3)

量筒量程的选择应遵循“大而近”的原则,故量取8mL液体用10mL量筒和胶头滴管,故填:i10mL量筒、a胶头滴管;

(4)

固体药品通常存放在广口瓶中,故填:e广口瓶;

(5)

加热少量的液体需要酒精灯、试管、试管夹,故需要添加的仪器是试管夹;

(6)

俯视读数,读取数值大于实际数值,故所量水的体积比读数偏小;

仰视读数,读取数值小于实际数值,若开始仰视读数为30mL,故液体的实际体积大于30mL,倒出一部分液体之后,俯视读数为12mL,俯视读数,读取数值大于实际数值,故剩余液体的体积小于12mL,故倒出液体的体积比18mL偏大;

由图可知,上图中的液体体积为32mL。

6、

(1)石棉网

(2)湿抹布盖灭

【分析】

(1)

实验室加热烧杯里的液体时,烧杯底部应垫放石棉网,因为烧杯是一种底面积较大的玻璃仪器,垫上石棉网,可防止烧杯底部受热不匀发生炸裂,故填:石棉网。

(2)

洒出的酒精在桌面上燃烧起来,不要惊慌,应立刻用湿抹布盖灭,故填:湿抹布盖灭。

三、实验探究

1、二氧化碳能使紫红色的高锰酸钾溶液褪色 坩埚钳 稀高锰酸钾溶液不褪色 取5mL稀高锰酸钾溶液于一支试管中 稀高锰酸钾溶液褪色 将煤脱硫后使用

【详解】

猜想与假设:

从查资料和甲实验通入二氧化碳可知,甲同学的猜想是二氧化碳能使紫红色的高锰酸钾溶液褪色。

实验与结论:

仪器A的名称是坩埚钳。

甲同学猜想不正确,所以二氧化碳不能使高锰酸钾褪色。所以实验现象为稀高锰酸钾溶液不褪色。

为避免液体用量不同对实验结果造成影响,所以乙实验的步骤为:取5mL稀高锰酸钾溶液于一支试管中,并将二氧化硫气体通入,观察现象。

乙同学的猜想正确,所以二氧化硫能使高锰酸钾褪色。所以实验现象为稀高锰酸钾溶液褪色。

反思评价:

二氧化硫污染空气。所以可以将煤脱硫后使用。

2、蜡烛受热后产生的石蜡蒸气 水蒸气不能燃烧 能点燃 看到冷凝的固体 看到冷凝的固体 降低导管的温度,加速石蜡蒸气冷凝 石蜡的固体小颗粒 石蜡蒸气遇冷凝结成固体小颗粒

【详解】

[猜想假设] 由于导管里一定有可燃性气体,石蜡可以燃烧,因此猜想3:可能是蜡烛受热后产生的石蜡蒸气。

[交流讨论] 同学们一致认为猜想1错误,原因是水蒸气不能燃烧。

[实验分析]因为猜想2正确,是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳,所以导管口能点燃 ,去掉毛巾,导管内壁看不到冷凝的固体。

因为猜想3正确,是蜡烛受热后产生的石蜡蒸气,用湿毛巾包住导管,石蜡蒸气冷凝成固体,所以导管口不能点燃,去掉毛巾,导管内壁看到冷凝的固体。

因为猜想4正确,是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳和蜡烛受热后产生的石蜡蒸气的混合气体,用湿毛巾包住导管,石蜡蒸气冷凝成固体,但一氧化碳还能燃烧,所以导管口能点燃,但火焰较小,去掉毛巾,导管内壁看到冷凝的固体。

[实验拓展]

(1)实验中湿毛巾的作用是降低导管的温度,加速石蜡蒸气冷凝。

(2)熄灭蜡烛,出现白烟,白烟的成分石蜡的固体小颗粒,产生白烟的原因是石蜡蒸气遇冷凝结成固体小颗粒..

3、气密性 吸收气体中的CO2,利用减少液体的体积,测出CO2含量 向烧杯中加入热水(温度>40℃) CO2和O2 4P+5O22P2O5 化学 热能 Z 氧气 二氧化碳和水蒸气

【详解】

(1)连接好仪器,先检查装置的气密性;

(2)题干:通常条件下,氢氧化钠(NaOH)溶液易与二氧化碳反应生成可以溶于水的碳酸钠和水。故锥形瓶中氢氧化钠溶液的作用是吸收气体中的CO2,利用减少液体的体积,测出CO2含量;

(3)关闭弹簧夹 K1、K2,再向烧杯中加入热水(温度>40℃)使温度高于白磷着火点,以促使白磷迅速燃烧;磷燃烧消耗了空气中氧气,装置中压强减小,量筒中水进入装置,待瓶中气体冷却至室温,打开 K2.读出量筒中液体体积为 V2mL,其数值等于已反应的二氧化碳和氧气之外的气体总体积;红磷和氧气点燃生成五氧化二磷:;该反应过程中的能量转化形式是化学能转化为热能;

(4)人呼吸消耗氧气生成二氧化碳气体和水蒸气,人呼出气体中二氧化碳含量明显增加;采集的数据经处理,表示二氧化碳体积分数变化的是Z;

数据分析,得出结论:人呼吸消耗氧气生成二氧化碳气体和水蒸气,从图示看,人体吸入的空气与呼出的气体相比,氧气含量高,二氧化碳和水蒸气含量低。

4、①②③④⑥; 蜡烛火焰外焰温度最高,焰心温度最低; 点燃蜡烛,在火焰上方倒扣一个冷而干燥的烧杯,观察现象; 烧杯内壁有水雾生成; 将烧杯迅速倒转过来,加入澄清石灰水,观察现象 澄清石灰水变浑浊 光 热 物理 水蒸气和二氧化碳都不能燃烧 对黑色物质继续探究

【详解】

(1)没有发生化学变化就表现出来的性质叫做物理性质,发生化学变化表现出来的性质叫做化学性质,所以属于蜡烛物理性质的是:①②③④⑥;

(2)二组同学将一根木条放到蜡烛火焰中,2秒后取出,发现从焰心到外焰木条碳化程度逐渐增大,这说明蜡烛火焰外焰温度最高,焰心温度最低;

(3)点燃蜡烛,在火焰上方倒扣一个冷而干燥的烧杯,观察现象,烧杯内壁有水雾生成,说明有水生成;

将烧杯迅速倒转过来,加入澄清石灰水,观察现象,澄清的石灰水变浑浊,说明由二氧化碳生成;

蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,该反应的文字表达式为:;在这个过程中能量转化形式是化学能转化为光能和热能,蜡烛“流泪”没有新物质生成,属于物理变化;

(4)因为水蒸气和二氧化碳都不能燃烧,所以同时证明了假设①②是不正确的;

【反思】

小明发现罩在蜡烛火焰上方的烧杯内壁被熏黑了,你认为他应该对黑色物质继续探究。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件