粤沪版物理八年级下册第七章 运动和力综合测试练习题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 粤沪版物理八年级下册第七章 运动和力综合测试练习题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 300.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 粤沪版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-05-12 14:44:52 | ||

图片预览

文档简介

粤沪版物理八年级下册第七章 运动和力综合测试

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、同学们正“如果没有……世界会怎样”为主题展开想象。以下观点,你认为错误的是()

A.如果没有重力,水不会从高处往低处流

B.如果没有摩擦力,人不能正常行走

C.如果没有惯性,那么抛出去的篮球将一直运动下去

D.如果没有大气压强,不能用吸管吸饮料

2、同学们学习了“速度”概念,下面对速度公式v= 的理解正确的是()

A.运动的时间越短,速度越大

B.运动的路程越长,速度越大

C.一定时间内,平均速度越大的物体通过的路程越小

D.匀速直线运动的速度v与路程s和时间t无关

3、关于惯性现象,下列说法正确的是()

A.拍打衣服灰尘掉落,是利用了灰尘的惯性

B.高速公路严禁超速,是因为速度越大惯性越大

C.当足球静止在水平地面上时,足球不再具有惯性

D.急刹车时乘客向前倾,是由于乘客受到惯性力的作用

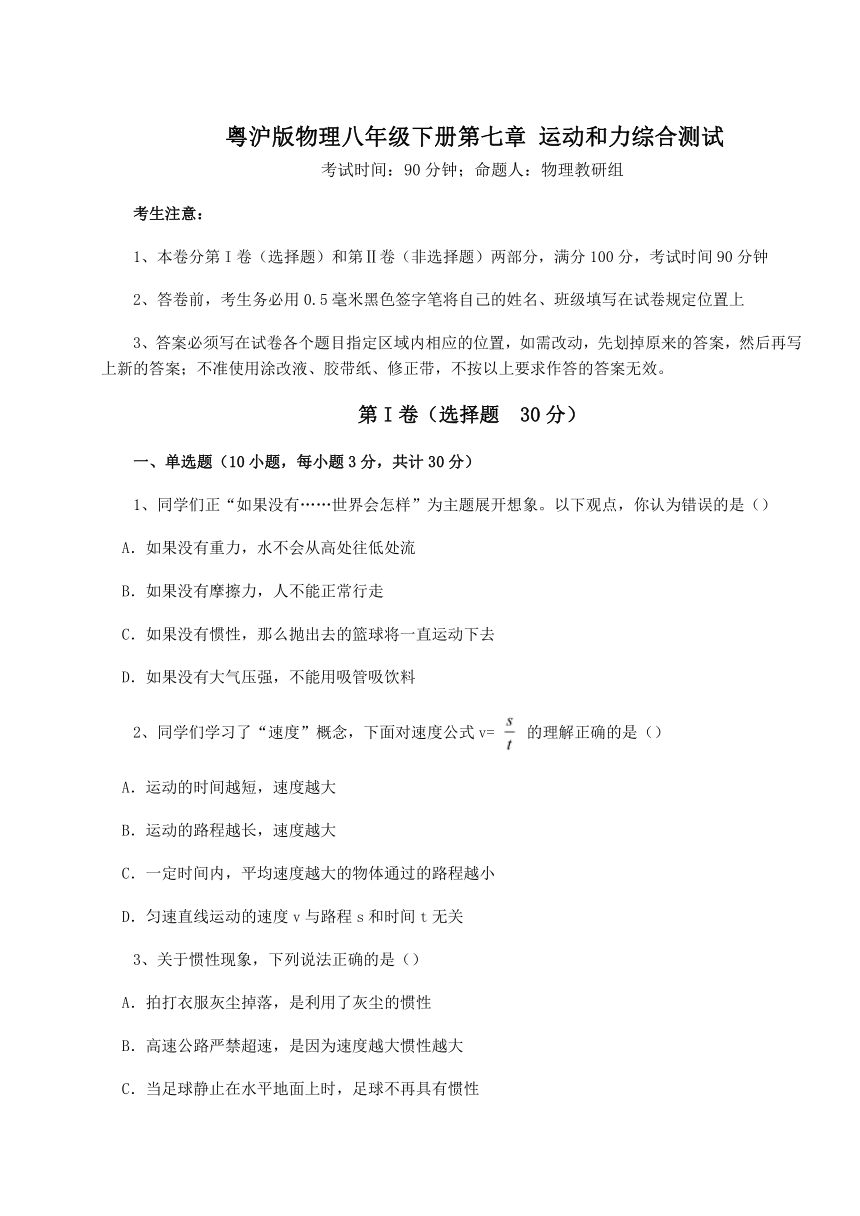

4、如图所示,是一~辆小汽车在平直的公路上行驶时的示意图,小汽车从A点出发的同时开始计时,每隔10s记录--次它的位置和已行驶的距离。关于小汽车的运动,下列说法正确的是()

A.小汽车在AB两点间运动的平均速度最大

B.小汽车在BC两点间运动的平均速度最大

C.小汽车在CD两点间运动的平均速度最大

D.小汽车从A点到D点做的是匀速直线运动

5、一例动车全长为200m。整列动车以216km/h的速度完全通过(从车头进入到车尾出)一隧道所用时间为60s,该隧道长度是()

A.3.6 km B.3.4 km C.2.8km D.3.2 km

6、下列说法正确的是()

A.静止的物体,如果受到推力的作用,它的运动状态一定发生改变

B.两个力大小相等、方向相反且作用在一条直线上,这两个力一定是平衡力

C.如果作用在物体上的两个力的三要素都相同,这两个力可能是平衡力

D.做匀速直线运动的物体只受到一对平衡力的作用,如果突然失去其中一个力,则该物体一定不再做匀速直线运动

7、一个正常的成年人,下列说法符合实际情况的是()

A.正常体温约为39℃ B.步行的速度约为1.1m/s

C.体重约为50N D.身高约为1.70dm

8、 “太阳东升西落”这句话所描述的运动对象和参照物分别是()

A.地球、太阳 B.太阳、地球 C.都是地球 D.都是太阳

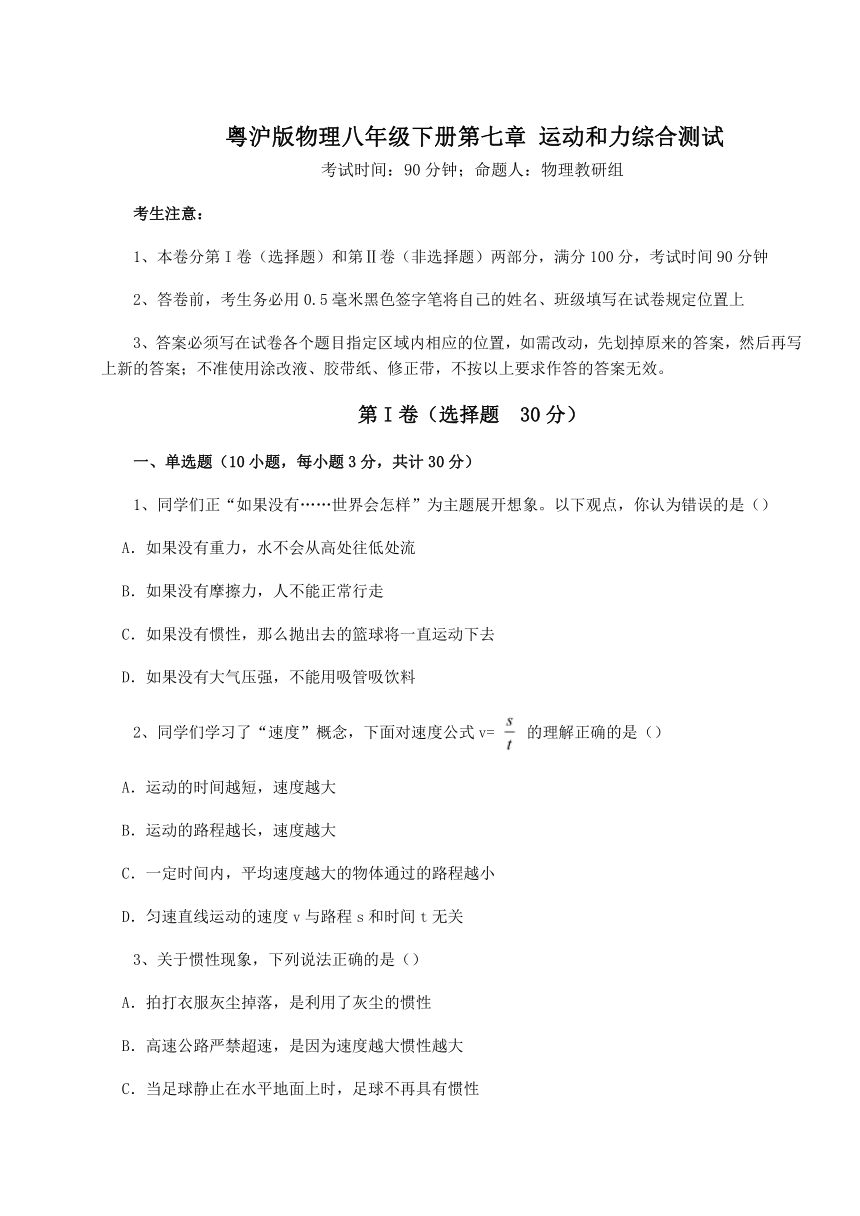

9、如图所示,是中国科技馆展品“惯性车”。小火车在平直轨道上匀速行驶,当它将要从“∩”形框架的下方通过时,突然从火车顶部的小孔中向上弹出一小球,该小球越过框架后,又与通过框架的火车相遇,并恰好落回原来的孔中.下列说法中正确的是()

A.相对于地面,小球运动的轨迹是直线

B.相对于小火车,小球运动的轨迹是曲线

C.小球能落回小孔是因为小球在空中运动的过程中受到水平向前的力

D.小球能落回小孔是因为小球具有惯性,在水平方向保持与火车相同的速度

10、吟诵古诗,品读经典,收获物理知识。下列说法错误的是()

A.“楼台倒影入池塘”,倒影是光的折射形成的

B.“九月降霜秋早寒”,霜的形成是凝华现象

C.“两岸青山相对出”,描述了运动和静止的相对性

D.“风吹草低见牛羊”,说明力可以改变物体的形状

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、王老师乘坐公交车上班途中,他感觉到远处的房屋不断地向他靠近,房屋向他靠近是以 为参照物;公交车以15m/s的速度匀速行驶了30min,汽车在这段时间内行驶了 km。

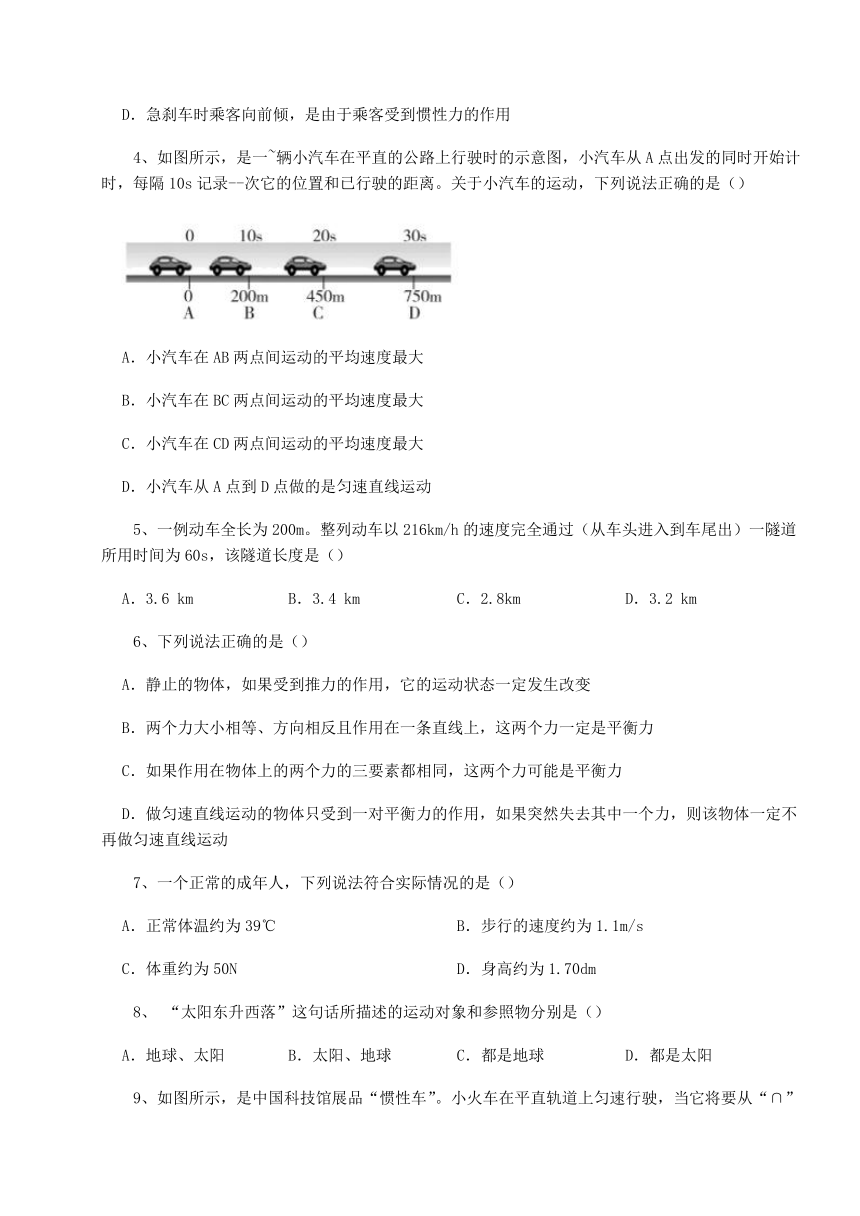

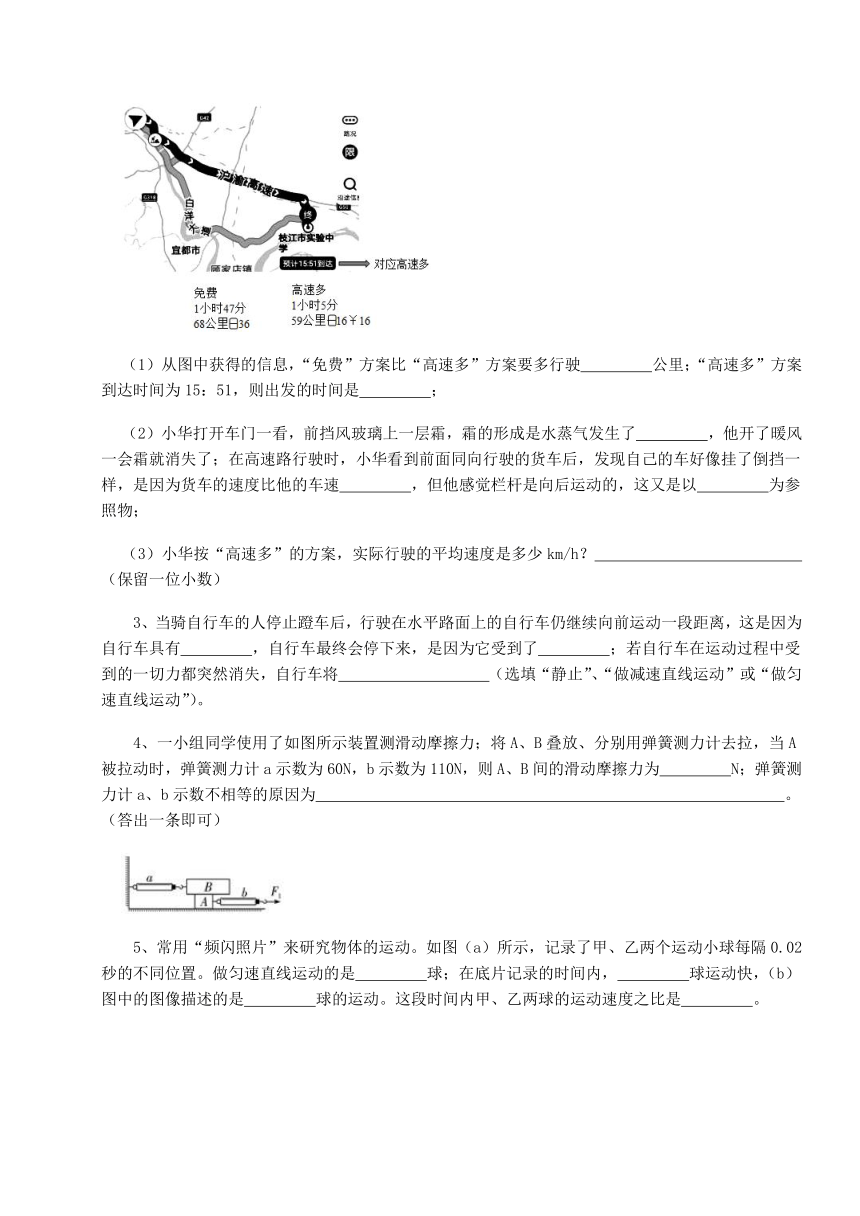

2、冬至的一天,小华准备开车从宜昌城区的家到枝江市实验中学出差,通过高德地图导航得到如图所示的信息,图中“高速多”的方案是指“沪渝高速”线路;

(1)从图中获得的信息,“免费”方案比“高速多”方案要多行驶 公里;“高速多”方案到达时间为15:51,则出发的时间是 ;

(2)小华打开车门一看,前挡风玻璃上一层霜,霜的形成是水蒸气发生了 ,他开了暖风一会霜就消失了;在高速路行驶时,小华看到前面同向行驶的货车后,发现自己的车好像挂了倒挡一样,是因为货车的速度比他的车速 ,但他感觉栏杆是向后运动的,这又是以 为参照物;

(3)小华按“高速多”的方案,实际行驶的平均速度是多少km/h? (保留一位小数)

3、当骑自行车的人停止蹬车后,行驶在水平路面上的自行车仍继续向前运动一段距离,这是因为自行车具有 ,自行车最终会停下来,是因为它受到了 ;若自行车在运动过程中受到的一切力都突然消失,自行车将 (选填“静止”、“做减速直线运动”或“做匀速直线运动”)。

4、一小组同学使用了如图所示装置测滑动摩擦力;将A、B叠放、分别用弹簧测力计去拉,当A被拉动时,弹簧测力计a示数为60N,b示数为110N,则A、B间的滑动摩擦力为 N;弹簧测力计a、b示数不相等的原因为 。(答出一条即可)

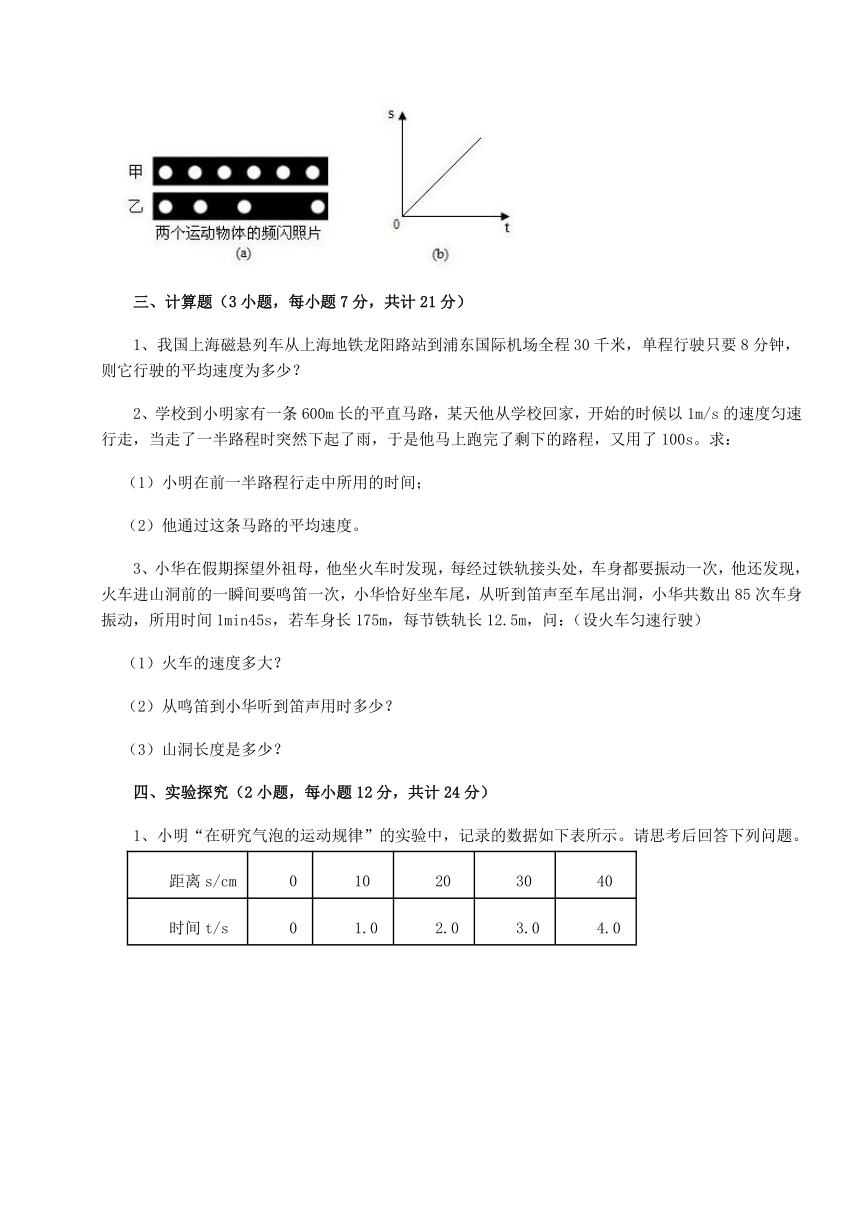

5、常用“频闪照片”来研究物体的运动。如图(a)所示,记录了甲、乙两个运动小球每隔0.02秒的不同位置。做匀速直线运动的是 球;在底片记录的时间内, 球运动快,(b)图中的图像描述的是 球的运动。这段时间内甲、乙两球的运动速度之比是 。

三、计算题(3小题,每小题7分,共计21分)

1、我国上海磁悬列车从上海地铁龙阳路站到浦东国际机场全程30千米,单程行驶只要8分钟,则它行驶的平均速度为多少?

2、学校到小明家有一条600m长的平直马路,某天他从学校回家,开始的时候以1m/s的速度匀速行走,当走了一半路程时突然下起了雨,于是他马上跑完了剩下的路程,又用了100s。求:

(1)小明在前一半路程行走中所用的时间;

(2)他通过这条马路的平均速度。

3、小华在假期探望外祖母,他坐火车时发现,每经过铁轨接头处,车身都要振动一次,他还发现,火车进山洞前的一瞬间要鸣笛一次,小华恰好坐车尾,从听到笛声至车尾出洞,小华共数出85次车身振动,所用时间1min45s,若车身长175m,每节铁轨长12.5m,问:(设火车匀速行驶)

(1)火车的速度多大?

(2)从鸣笛到小华听到笛声用时多少?

(3)山洞长度是多少?

四、实验探究(2小题,每小题12分,共计24分)

1、小明“在研究气泡的运动规律”的实验中,记录的数据如下表所示。请思考后回答下列问题。

距离s/cm 0 10 20 30 40

时间t/s 0 1.0 2.0 3.0 4.0

(1)本实验需要的测量工具有: 和 。

(2)请根据表中数据在图甲中画出s-t图像。

(3)气泡做的是 运动,你判断的依据是 。

(4)小明在标注“0”刻度线(即小气泡运动开始计时的位置)时,应该采用图 (乙/丙)所示的方式来标注,这样做的原因是 。

2、在“测量纸锥下落速度”的活动中,兴趣小组用闪光照相机探究纸锥竖直下落的运动情况,照相机每隔 0.2s 曝光一次。

(1)实验需要的一样重要测量工具 ,本实验 (需要/不需要)停表;

(2)兴趣小组拍下的照片如图所示,可以看出纸锥从甲位置运动到乙的过程中在做 (选填“匀速”、“变速”)直线运动。若测得纸锥在甲、乙两位置间的实际距离为 9.60cm,则在此过程中,纸锥的速度为 m/s

(3)乙、丙之间有两个间隔,每个间隔均为 4.50cm,则甲到丙的平均速度为 m/s.

(4)在图中,能正确反映纸锥从甲下落到丙过程中速度随时间变化的关系图像的是 。

-参考答案-

一、单选题

1、【答案】C

【解析】【解答】A.由于水受到的重力是竖直向下的,水会从高处流到低处,所以如果没有重力,水不会从高处往低处流,A正确,不符合题意;

B.人能正常行走是受到地面对人向前的摩擦力,如果没有摩擦力,人就不能正常行走,B正确,不符合题意;

C.惯性是物体保持原来运动状态的性质,如果没有惯性,那么抛出去的篮球将不能保持原来的运动状态,C错误,符合题意;

D.用吸管吸饮料是在嘴里形成一个低压区小于大气压,在大气压作用下把饮料压入嘴里,如果没有大气压强,就没有把饮料压入嘴里的力,就不能用吸管吸饮料,D正确,不符合题意。

故答案为:C。

【分析】重力使物体下落,摩擦力改变物体的运动状态,惯性使物体保持原有状态,用吸管喝饮料利用了大气压的作用。

2、【答案】D

【解析】【解答】A.运动时间越短,但不知道路程大小,速度不一定大,A不符合题意;

B.运动路程越长,但不知道时间大小,速度不一定大,B不符合题意;

C.由公式s=vt可知,一定时间内,平均速度越大的物体通过的路程越大,C不符合题意;

D.做匀速直线运动的物体,运动的路程与所用时间之比是一定值,也就是其速度大小是不变的,所以匀速直线运动的速度与路程s和时间t无关,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】做匀速直线运动的物体,运动的路程与所用时间之比是一定值,与路程s和时间t无关。

3、【答案】A

【解析】【解答】A.拍打衣服时,衣服运动,灰尘由于惯性仍保持原来的静止状态而脱离衣服,再由于重力的作用而掉落,是利用了灰尘的惯性,A符合题意;

B.物体的惯性大小只与物体的质量有关,与运动状态、速度等因素无关,高速公路严禁超速,是因为速度越大动能越大,B不符合题意;

C.一切物体在任何时候都有惯性,当足球静止在水平地面上时,足球仍然具有惯性,C不符合题意;

D.急刹车时乘客向前倾,是由于乘客具有惯性,惯性不是力,不能说受到惯性力的作用,D不符合题意。

故答案为:A。

【分析】物体保持原来运动状态不变的性质叫惯性,一切物体都有惯性,惯性是物体的一种属性,惯性大小只跟物体的质量大小有关,跟物体是否受力、是否运动、运动速度等都没有关系,质量越大,惯性越大。

4、【答案】C

【解析】【解答】ABC.每隔10s记录--次它的位置和已行驶的距离,由图可知,小汽车在CD两点间行驶的距离最大,由公式 讨论可知,小汽车在CD两点间运动的平均速度最大,AB不符合题意,C符合题意;

D.由图可知,小汽车每相同的时间里,行驶的距离越来越大,因此小汽车从A点到D点做的是加速直线运动,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】在相同时间内路程不同,物体做变速运动;利用路程和时间的比值计算速度。

5、【答案】B

【解析】【解答】由 知道,动车过隧道通过的路程s2 =v2 t2 =216km/h×60× h=3.6km=3600m

所以隧道的长度为s=3600m-200m=3400m=3.4km

故答案为:B。

【分析】根据速度和时间的乘积计算路程;利用车长计算隧道长。

6、【答案】D

【解析】【解答】A.静止在粗糙水平地面上的物体,当受到水平推力的作用时,物体在水平方向上会受到推力和地面的摩擦力,这两个力是一对平衡力,物体的运动状态不变,仍处于静止状态,A不符合题意;

B.两个力大小相等、方向相反且作用在一条直线上,但不一定作用在同一个物体上,故这两个力不一定是平衡力,B不符合题意;

C.力的三要素为力的大小、方向和作用点,如果作用在物体上的两个力的三要素都相同,则说明这两个力的方向相同,故可知这两个力一定不是平衡力,C不符合题意;

D.做匀速直线运动的物体只受到一对平衡力的作用,如果突然失去其中一个力,则物体受力将不再平衡,运动状态一定发生变化,将不再做匀速直线运动,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】物体受到平衡力的作用时,运动状态保持不变,静止的继续静止,运动的物体做匀速直线运动;若物体受到非平衡力,运动状态一定改变。

7、【答案】B

【解析】【解答】A.人的正常体温约为37℃,变化很小,A不符合题意;

B.正常情况下人一秒钟大约走1m的距离,即速度约1m/s,B符合题意;

C.成年人的质量约60kg,体重约G=mg=60kg×10N/kg=600N

C不符合题意;

D.成年人身高约1.7m,合17dm,D不符合题意。

故答案为:B。

【分析】该题目考查的是长度、速度、温度、重力的估计,平时注意积累记忆即可。

8、【答案】B

【解析】【解答】“太阳东升西落”是描述太阳在运动,而太阳相对于地球的位置在改变,所以选择的参照物是地球。

故答案为:B。

【分析】判断一个物体是否是运动的还是静止的,关键是看被研究的物体与所选的标准即参照物之间的相对位置知否发生了改变。如果发生改变,则次物体是运动的,如果没发生改变,则此物体是静止的。

9、【答案】D

【解析】【解答】A.根据情景,火车运动,上升的小球能落回原来位置,说明小球相对于地面是曲线运动,A不符合题意;

B.小球和火车一起向前运动,小球在上升,相对于火车而言,小球是直线运动,B不符合题意;

C.小球离开火车继续向前运动,是因为小车具有惯性,C不符合题意;

D.小球落回小孔,是因为小球具有惯性,在水平方向和火车班次相同速度,D符合题意。

故答案为:D.

【分析】一切物体都具有惯性,惯性使物体保持原有的状态。

10、【答案】A

【解析】【解答】A.倒影属于平面镜成像,是由光的反射形成的,A错误,符合题意;

B.霜是空气中的水蒸气遇冷凝华成小冰晶,B正确,不符合题意;

C.“两岸青山相对出”,研究的对象是青山,青山是运动的,以孤帆为参照物,以地面为参照物,青山是静止的,所以运动和静止是相对的,C正确,不符合题意;

D.“风吹草低见牛羊”,草的形状发生了变化,说明力可以改变物体的形状,D正确,不符合题意。

故答案为:A。

【分析】光线在同种不均匀介质中传播或者从一种介质斜射入另一种介质时,就会出现光的折射现象,例如水池底变浅、水中筷子变弯、海市蜃楼、凸透镜成像等都是光的折射形成的。

升华和凝华:物质从固态直接变成气态叫升华,要吸热;而物质从气态直接变成固态叫凝华,要放热。

判断一个物体是否是运动的还是静止的,关键是看被研究的物体与所选的标准即参照物之间的相对位置知否发生了改变。如果发生改变,则次物体是运动的,如果没发生改变,则此物体是静止的。

力可以改变物体的运动状态,还可以改变物体的形状。(物体形状或体积的改变,叫做形变。)

二、填空题

1、【答案】王老师;27

【解析】【解答】王老师乘坐公交车上班途中,他感觉到远处的房屋不断地向他靠近,公交车开动过程中,以车上的王老师为参照物,房屋在向他靠近。

由得,汽车在这段时间内行驶的路程为

【分析】判断一个物体是否是运动的还是静止的,关键是看被研究的物体与所选的标准即参照物之间的相对位置知否发生了改变。如果发生改变,则次物体是运动的,如果没发生改变,则此物体是静止的。由得,汽车在这段时间内行驶的路程。

2、【答案】(1)9;14:46

(2)凝华;大;自己

(3)按“高速多”的方案,行驶的平均速度约为54.5km/h

【解析】【解答】(1)由图可知,“免费”方案需要行驶s1=68公里,“高速多”方案需要行驶s2=59公里,则“免费”方案比“高速多”方案要多行驶的路程Δs=s1﹣s2=68公里﹣59公里=9公里

由图可知,预计到达时间t2=15:51,“高速多”方案行驶时间t=1h5min,则出发的时间是t1=t2﹣t=15h51min﹣1h5min=14h46min=14:46

(2)霜的形成是车内的水蒸气遇冷直接形成的小冰晶,属于凝华现象。

在高速路行驶时,小华看到前面同向行驶的货车后,发现自己的车好像挂了倒挡一样,是因为货车的速度比他的车速大,以货车为参照物,自己的车的位置向后移动;但他感觉栏杆是向后运动的,这又是以自己为参照物,栏杆的位置向后移动。

(3)按“高速多”的方案,行驶的时间t=1:05= h

则平均速度约为

【分析】(1)根据路程差,计算距离;根据时间和时刻,计算到达时间;

(2)气体直接变为固体是凝华现象;相对于运动的参照物,静止的物体是运动的;

(3)利用路程和时间的比值,计算速度。

3、【答案】惯性;摩擦力;做匀速直线运动

【解析】【解答】停止蹬车后,行驶在水平路面上的自行车仍继续向前运动一段距离,这是由于自行车具有惯性,仍要保持原来的运动状态。最终自行车还会停下来是因为自行车和地面之间存在摩擦力,摩擦力改变了自行车的运动状态。若自行车在运动过程中受到的一切力都突然消失,由牛顿第一定律可知,自行车将做匀速直线运动。

【分析】物体总有一种保持原来运动状态的趋势,这就是物体的惯性,惯性的大小只与物体的质量有关,与运动的速度没有关系;小车受到的阻力越小,运动的越远;推理得,小车不受到摩擦力时。会一直运动下去。

4、【答案】60;A与水平面还有摩擦力(弹簧测力计b没有做匀速直线运动)。

【解析】【解答】(1)对B进行受力分析,当A被拉动时,B受到弹簧测力计a对B向左的拉力和A对B向右的摩擦力,由于B处于静止状态,所以A、B间的滑动摩擦力等于弹簧测力计a的示数,即f=60N;(2)由于题中没说地面是否光滑,所以分为两种情况:①如果地面不光滑,则A与水平面有摩擦力,物体A受到弹簧测力计b对A向右的拉力和地面、B分别对A向左的摩擦力;并且弹簧测力计b的示数应大于或等于两个摩擦力之和,故弹簧测力计a、b示数不相等;②如果地面光滑,则A不受地面的摩擦力,物体A受到弹簧测力计b对A向右的拉力和B对A向左的摩擦力,此时如果弹簧测力计b做匀速运动,由二力平衡条件可知b的示数与a的示数相等;但如果b做加速运动,拉力大于摩擦力,则测力计a、b示数不相等。

【分析】(1)二力平衡的条件:大小相等、方向相反、作用在一条直线上、作用在一个物体上;对物体B进行受力分析,并结合二力平衡的条件判断出A、B间的滑动摩擦力。(2)对A进行受力分析,A受到弹簧测力计b对A向右的拉力作用和地面、B分别对A向左的摩擦力;当物体没有做匀速直线运动时,受力就不平衡。

5、【答案】甲;乙;甲;3∶5

【解析】【解答】根据图(a)可知,甲在相同时间内通过的路程相等,因此甲做匀速直线运动。甲乙通过的相同路程,乙所用时间小于甲所用时间,因此乙的速度大,乙球运动得快。(b)图中,s与t成正比,因此图(b)描述的是甲的运动状态。由图知,甲球和乙球运动的路程相同,即路程之比是1∶1;甲球是5个时间间隔,乙球是3个时间间隔,所以甲球与乙球运动的时间之比为5∶3,则这段时间内甲、乙两球的运动速度之比

【分析】根据相同时间的路程大小,判断物体的运动方式;时间相同时,路程越大,速度越大;根据路程和时间的比值计算速度,再计算比值。

三、计算题

1、【答案】解:行驶的路程s=30km

所用的时间

则它行驶的平均速度为

答:列车行驶的平均速度为225km/h。

【解析】【分析】根据路程和时间的比值计算速度。

2、【答案】(1)解:根据题意,前一半路程为

由速度的公式 可得前一半路程所用的时间为

答:小明在前一半路程行走中所用的时间为 ;

(2)根据题意,全程所用的时间为

由速度的公式 可得他通过这条马路的平均速度为

答:他通过这条马路的平均速度为 。

【解析】【分析】(1)根据路程和速度的比值,计算时间;

(2)利用总路程和总时间的比值,计算平均速度。

3、【答案】(1)解:从听到声音到车尾出山洞 可得:v= = =10m/s

答:火车的速度为10m/s

(2)解:小华在听到声音的时候列车行驶的时间为:t= = =0.5s

答:从鸣笛到小华听到笛声用时0.5s

(3)解:此时车行驶进入山洞的距离为:s1=vt=10m/s×0.5s=5m,

且剩余山洞距离为s2,则175m+s2=12.5m×(85﹣1),解得s2=875m

则s=s1+s2=5m+875m=880m即为山洞长

答:山洞长度是880m

【解析】【分析】(1)利用路程和时间的比值计算速度;

(2)利用路程和速度的比值计算时间;

(3)根据速度和时间的乘积计算路程,根据路程关系计算长度。

四、实验探究

1、【答案】(1)刻度尺;秒表

(2)

(3)匀速直线;相等时间内通过的路程相等

(4)乙;便于计时

【解析】【解答】(1)由表格中的数据可知,本实验需要测量距离和时间两个量,所以需要的测量工具有:刻度尺和秒表。(2)根据表中数据在甲图中描点,再将之连接成线,可得气泡s-t图像,如图所示:

;(3)由图像可知气泡做的是匀速直线运动,判断的依据是气泡相等时间内通过的路程相等。(4)小明在标注“0”刻度线时,应该采用图乙所示的方式来标注,这样做的原因是便于气泡运动到“0”刻度线时开始计时。

【分析】(1)测量物体运动速度时,利用刻度尺测量长度,秒表测量时间;(2)根据多次测量的路程和时间,在坐标图像中描点作图;(3)过原点的直线是正比例图像;(4)测量速度时,标出计时开始的点,计时更准确。

2、【答案】(1)刻度尺;不需要

(2)变速;0.12

(3)0.155

(4)C

【解析】【解答】(1)测量纸锥下落速度的实验原理是 ,测量路程需要的测量工具为刻度尺。由于兴趣小组用闪光照相机探究纸锥竖直下落的运动情况,照相机每隔 0.2s 曝光一次,所以,实验中不需要测量时间的工具停表。

(2)由纸锥照片知道,纸锥在相同的时间内通过的路程不相等,越来越大,所以,纸锥做变速运动。由图示知道,甲、乙两位置间的运动时间t=0.2s×4=0.8s

纸锥的速度

(3)根据题意知道,乙、丙之间的距离是

乙、丙两位置间的运动时间

甲到丙的距离s'=9.60cm+9.00cm=18.60cm

所用时间t'=0.8s+0.4s=1.2s

甲到丙的平均速度

(4)因为纸锥在相等的时间t内路程s越来越大,由 知道,纸锥的速度越来越大,根据图象中纸锥下落的后面4个,之间的距离几乎不变,所以纸锥后面应该是匀速的,所以由图象知图象C能反应纸锥下落的运动情况。

故答案为:C。

【分析】(1)测量图片上的距离需要用到刻度尺,频闪照相机作为计时器计时;

(2)对于频闪照相来说,相邻两个点之间的时间间隔相同,像越密集,说明物体运动的越慢,像越稀疏,物体运动的就越快;

(3)求解物体的平均速度,利用物体走过的总位移除以总时间即可;

(4)纸锥的速度先增加后不变,结合图像求解即可。

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、同学们正“如果没有……世界会怎样”为主题展开想象。以下观点,你认为错误的是()

A.如果没有重力,水不会从高处往低处流

B.如果没有摩擦力,人不能正常行走

C.如果没有惯性,那么抛出去的篮球将一直运动下去

D.如果没有大气压强,不能用吸管吸饮料

2、同学们学习了“速度”概念,下面对速度公式v= 的理解正确的是()

A.运动的时间越短,速度越大

B.运动的路程越长,速度越大

C.一定时间内,平均速度越大的物体通过的路程越小

D.匀速直线运动的速度v与路程s和时间t无关

3、关于惯性现象,下列说法正确的是()

A.拍打衣服灰尘掉落,是利用了灰尘的惯性

B.高速公路严禁超速,是因为速度越大惯性越大

C.当足球静止在水平地面上时,足球不再具有惯性

D.急刹车时乘客向前倾,是由于乘客受到惯性力的作用

4、如图所示,是一~辆小汽车在平直的公路上行驶时的示意图,小汽车从A点出发的同时开始计时,每隔10s记录--次它的位置和已行驶的距离。关于小汽车的运动,下列说法正确的是()

A.小汽车在AB两点间运动的平均速度最大

B.小汽车在BC两点间运动的平均速度最大

C.小汽车在CD两点间运动的平均速度最大

D.小汽车从A点到D点做的是匀速直线运动

5、一例动车全长为200m。整列动车以216km/h的速度完全通过(从车头进入到车尾出)一隧道所用时间为60s,该隧道长度是()

A.3.6 km B.3.4 km C.2.8km D.3.2 km

6、下列说法正确的是()

A.静止的物体,如果受到推力的作用,它的运动状态一定发生改变

B.两个力大小相等、方向相反且作用在一条直线上,这两个力一定是平衡力

C.如果作用在物体上的两个力的三要素都相同,这两个力可能是平衡力

D.做匀速直线运动的物体只受到一对平衡力的作用,如果突然失去其中一个力,则该物体一定不再做匀速直线运动

7、一个正常的成年人,下列说法符合实际情况的是()

A.正常体温约为39℃ B.步行的速度约为1.1m/s

C.体重约为50N D.身高约为1.70dm

8、 “太阳东升西落”这句话所描述的运动对象和参照物分别是()

A.地球、太阳 B.太阳、地球 C.都是地球 D.都是太阳

9、如图所示,是中国科技馆展品“惯性车”。小火车在平直轨道上匀速行驶,当它将要从“∩”形框架的下方通过时,突然从火车顶部的小孔中向上弹出一小球,该小球越过框架后,又与通过框架的火车相遇,并恰好落回原来的孔中.下列说法中正确的是()

A.相对于地面,小球运动的轨迹是直线

B.相对于小火车,小球运动的轨迹是曲线

C.小球能落回小孔是因为小球在空中运动的过程中受到水平向前的力

D.小球能落回小孔是因为小球具有惯性,在水平方向保持与火车相同的速度

10、吟诵古诗,品读经典,收获物理知识。下列说法错误的是()

A.“楼台倒影入池塘”,倒影是光的折射形成的

B.“九月降霜秋早寒”,霜的形成是凝华现象

C.“两岸青山相对出”,描述了运动和静止的相对性

D.“风吹草低见牛羊”,说明力可以改变物体的形状

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题5分,共计25分)

1、王老师乘坐公交车上班途中,他感觉到远处的房屋不断地向他靠近,房屋向他靠近是以 为参照物;公交车以15m/s的速度匀速行驶了30min,汽车在这段时间内行驶了 km。

2、冬至的一天,小华准备开车从宜昌城区的家到枝江市实验中学出差,通过高德地图导航得到如图所示的信息,图中“高速多”的方案是指“沪渝高速”线路;

(1)从图中获得的信息,“免费”方案比“高速多”方案要多行驶 公里;“高速多”方案到达时间为15:51,则出发的时间是 ;

(2)小华打开车门一看,前挡风玻璃上一层霜,霜的形成是水蒸气发生了 ,他开了暖风一会霜就消失了;在高速路行驶时,小华看到前面同向行驶的货车后,发现自己的车好像挂了倒挡一样,是因为货车的速度比他的车速 ,但他感觉栏杆是向后运动的,这又是以 为参照物;

(3)小华按“高速多”的方案,实际行驶的平均速度是多少km/h? (保留一位小数)

3、当骑自行车的人停止蹬车后,行驶在水平路面上的自行车仍继续向前运动一段距离,这是因为自行车具有 ,自行车最终会停下来,是因为它受到了 ;若自行车在运动过程中受到的一切力都突然消失,自行车将 (选填“静止”、“做减速直线运动”或“做匀速直线运动”)。

4、一小组同学使用了如图所示装置测滑动摩擦力;将A、B叠放、分别用弹簧测力计去拉,当A被拉动时,弹簧测力计a示数为60N,b示数为110N,则A、B间的滑动摩擦力为 N;弹簧测力计a、b示数不相等的原因为 。(答出一条即可)

5、常用“频闪照片”来研究物体的运动。如图(a)所示,记录了甲、乙两个运动小球每隔0.02秒的不同位置。做匀速直线运动的是 球;在底片记录的时间内, 球运动快,(b)图中的图像描述的是 球的运动。这段时间内甲、乙两球的运动速度之比是 。

三、计算题(3小题,每小题7分,共计21分)

1、我国上海磁悬列车从上海地铁龙阳路站到浦东国际机场全程30千米,单程行驶只要8分钟,则它行驶的平均速度为多少?

2、学校到小明家有一条600m长的平直马路,某天他从学校回家,开始的时候以1m/s的速度匀速行走,当走了一半路程时突然下起了雨,于是他马上跑完了剩下的路程,又用了100s。求:

(1)小明在前一半路程行走中所用的时间;

(2)他通过这条马路的平均速度。

3、小华在假期探望外祖母,他坐火车时发现,每经过铁轨接头处,车身都要振动一次,他还发现,火车进山洞前的一瞬间要鸣笛一次,小华恰好坐车尾,从听到笛声至车尾出洞,小华共数出85次车身振动,所用时间1min45s,若车身长175m,每节铁轨长12.5m,问:(设火车匀速行驶)

(1)火车的速度多大?

(2)从鸣笛到小华听到笛声用时多少?

(3)山洞长度是多少?

四、实验探究(2小题,每小题12分,共计24分)

1、小明“在研究气泡的运动规律”的实验中,记录的数据如下表所示。请思考后回答下列问题。

距离s/cm 0 10 20 30 40

时间t/s 0 1.0 2.0 3.0 4.0

(1)本实验需要的测量工具有: 和 。

(2)请根据表中数据在图甲中画出s-t图像。

(3)气泡做的是 运动,你判断的依据是 。

(4)小明在标注“0”刻度线(即小气泡运动开始计时的位置)时,应该采用图 (乙/丙)所示的方式来标注,这样做的原因是 。

2、在“测量纸锥下落速度”的活动中,兴趣小组用闪光照相机探究纸锥竖直下落的运动情况,照相机每隔 0.2s 曝光一次。

(1)实验需要的一样重要测量工具 ,本实验 (需要/不需要)停表;

(2)兴趣小组拍下的照片如图所示,可以看出纸锥从甲位置运动到乙的过程中在做 (选填“匀速”、“变速”)直线运动。若测得纸锥在甲、乙两位置间的实际距离为 9.60cm,则在此过程中,纸锥的速度为 m/s

(3)乙、丙之间有两个间隔,每个间隔均为 4.50cm,则甲到丙的平均速度为 m/s.

(4)在图中,能正确反映纸锥从甲下落到丙过程中速度随时间变化的关系图像的是 。

-参考答案-

一、单选题

1、【答案】C

【解析】【解答】A.由于水受到的重力是竖直向下的,水会从高处流到低处,所以如果没有重力,水不会从高处往低处流,A正确,不符合题意;

B.人能正常行走是受到地面对人向前的摩擦力,如果没有摩擦力,人就不能正常行走,B正确,不符合题意;

C.惯性是物体保持原来运动状态的性质,如果没有惯性,那么抛出去的篮球将不能保持原来的运动状态,C错误,符合题意;

D.用吸管吸饮料是在嘴里形成一个低压区小于大气压,在大气压作用下把饮料压入嘴里,如果没有大气压强,就没有把饮料压入嘴里的力,就不能用吸管吸饮料,D正确,不符合题意。

故答案为:C。

【分析】重力使物体下落,摩擦力改变物体的运动状态,惯性使物体保持原有状态,用吸管喝饮料利用了大气压的作用。

2、【答案】D

【解析】【解答】A.运动时间越短,但不知道路程大小,速度不一定大,A不符合题意;

B.运动路程越长,但不知道时间大小,速度不一定大,B不符合题意;

C.由公式s=vt可知,一定时间内,平均速度越大的物体通过的路程越大,C不符合题意;

D.做匀速直线运动的物体,运动的路程与所用时间之比是一定值,也就是其速度大小是不变的,所以匀速直线运动的速度与路程s和时间t无关,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】做匀速直线运动的物体,运动的路程与所用时间之比是一定值,与路程s和时间t无关。

3、【答案】A

【解析】【解答】A.拍打衣服时,衣服运动,灰尘由于惯性仍保持原来的静止状态而脱离衣服,再由于重力的作用而掉落,是利用了灰尘的惯性,A符合题意;

B.物体的惯性大小只与物体的质量有关,与运动状态、速度等因素无关,高速公路严禁超速,是因为速度越大动能越大,B不符合题意;

C.一切物体在任何时候都有惯性,当足球静止在水平地面上时,足球仍然具有惯性,C不符合题意;

D.急刹车时乘客向前倾,是由于乘客具有惯性,惯性不是力,不能说受到惯性力的作用,D不符合题意。

故答案为:A。

【分析】物体保持原来运动状态不变的性质叫惯性,一切物体都有惯性,惯性是物体的一种属性,惯性大小只跟物体的质量大小有关,跟物体是否受力、是否运动、运动速度等都没有关系,质量越大,惯性越大。

4、【答案】C

【解析】【解答】ABC.每隔10s记录--次它的位置和已行驶的距离,由图可知,小汽车在CD两点间行驶的距离最大,由公式 讨论可知,小汽车在CD两点间运动的平均速度最大,AB不符合题意,C符合题意;

D.由图可知,小汽车每相同的时间里,行驶的距离越来越大,因此小汽车从A点到D点做的是加速直线运动,D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】在相同时间内路程不同,物体做变速运动;利用路程和时间的比值计算速度。

5、【答案】B

【解析】【解答】由 知道,动车过隧道通过的路程s2 =v2 t2 =216km/h×60× h=3.6km=3600m

所以隧道的长度为s=3600m-200m=3400m=3.4km

故答案为:B。

【分析】根据速度和时间的乘积计算路程;利用车长计算隧道长。

6、【答案】D

【解析】【解答】A.静止在粗糙水平地面上的物体,当受到水平推力的作用时,物体在水平方向上会受到推力和地面的摩擦力,这两个力是一对平衡力,物体的运动状态不变,仍处于静止状态,A不符合题意;

B.两个力大小相等、方向相反且作用在一条直线上,但不一定作用在同一个物体上,故这两个力不一定是平衡力,B不符合题意;

C.力的三要素为力的大小、方向和作用点,如果作用在物体上的两个力的三要素都相同,则说明这两个力的方向相同,故可知这两个力一定不是平衡力,C不符合题意;

D.做匀速直线运动的物体只受到一对平衡力的作用,如果突然失去其中一个力,则物体受力将不再平衡,运动状态一定发生变化,将不再做匀速直线运动,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】物体受到平衡力的作用时,运动状态保持不变,静止的继续静止,运动的物体做匀速直线运动;若物体受到非平衡力,运动状态一定改变。

7、【答案】B

【解析】【解答】A.人的正常体温约为37℃,变化很小,A不符合题意;

B.正常情况下人一秒钟大约走1m的距离,即速度约1m/s,B符合题意;

C.成年人的质量约60kg,体重约G=mg=60kg×10N/kg=600N

C不符合题意;

D.成年人身高约1.7m,合17dm,D不符合题意。

故答案为:B。

【分析】该题目考查的是长度、速度、温度、重力的估计,平时注意积累记忆即可。

8、【答案】B

【解析】【解答】“太阳东升西落”是描述太阳在运动,而太阳相对于地球的位置在改变,所以选择的参照物是地球。

故答案为:B。

【分析】判断一个物体是否是运动的还是静止的,关键是看被研究的物体与所选的标准即参照物之间的相对位置知否发生了改变。如果发生改变,则次物体是运动的,如果没发生改变,则此物体是静止的。

9、【答案】D

【解析】【解答】A.根据情景,火车运动,上升的小球能落回原来位置,说明小球相对于地面是曲线运动,A不符合题意;

B.小球和火车一起向前运动,小球在上升,相对于火车而言,小球是直线运动,B不符合题意;

C.小球离开火车继续向前运动,是因为小车具有惯性,C不符合题意;

D.小球落回小孔,是因为小球具有惯性,在水平方向和火车班次相同速度,D符合题意。

故答案为:D.

【分析】一切物体都具有惯性,惯性使物体保持原有的状态。

10、【答案】A

【解析】【解答】A.倒影属于平面镜成像,是由光的反射形成的,A错误,符合题意;

B.霜是空气中的水蒸气遇冷凝华成小冰晶,B正确,不符合题意;

C.“两岸青山相对出”,研究的对象是青山,青山是运动的,以孤帆为参照物,以地面为参照物,青山是静止的,所以运动和静止是相对的,C正确,不符合题意;

D.“风吹草低见牛羊”,草的形状发生了变化,说明力可以改变物体的形状,D正确,不符合题意。

故答案为:A。

【分析】光线在同种不均匀介质中传播或者从一种介质斜射入另一种介质时,就会出现光的折射现象,例如水池底变浅、水中筷子变弯、海市蜃楼、凸透镜成像等都是光的折射形成的。

升华和凝华:物质从固态直接变成气态叫升华,要吸热;而物质从气态直接变成固态叫凝华,要放热。

判断一个物体是否是运动的还是静止的,关键是看被研究的物体与所选的标准即参照物之间的相对位置知否发生了改变。如果发生改变,则次物体是运动的,如果没发生改变,则此物体是静止的。

力可以改变物体的运动状态,还可以改变物体的形状。(物体形状或体积的改变,叫做形变。)

二、填空题

1、【答案】王老师;27

【解析】【解答】王老师乘坐公交车上班途中,他感觉到远处的房屋不断地向他靠近,公交车开动过程中,以车上的王老师为参照物,房屋在向他靠近。

由得,汽车在这段时间内行驶的路程为

【分析】判断一个物体是否是运动的还是静止的,关键是看被研究的物体与所选的标准即参照物之间的相对位置知否发生了改变。如果发生改变,则次物体是运动的,如果没发生改变,则此物体是静止的。由得,汽车在这段时间内行驶的路程。

2、【答案】(1)9;14:46

(2)凝华;大;自己

(3)按“高速多”的方案,行驶的平均速度约为54.5km/h

【解析】【解答】(1)由图可知,“免费”方案需要行驶s1=68公里,“高速多”方案需要行驶s2=59公里,则“免费”方案比“高速多”方案要多行驶的路程Δs=s1﹣s2=68公里﹣59公里=9公里

由图可知,预计到达时间t2=15:51,“高速多”方案行驶时间t=1h5min,则出发的时间是t1=t2﹣t=15h51min﹣1h5min=14h46min=14:46

(2)霜的形成是车内的水蒸气遇冷直接形成的小冰晶,属于凝华现象。

在高速路行驶时,小华看到前面同向行驶的货车后,发现自己的车好像挂了倒挡一样,是因为货车的速度比他的车速大,以货车为参照物,自己的车的位置向后移动;但他感觉栏杆是向后运动的,这又是以自己为参照物,栏杆的位置向后移动。

(3)按“高速多”的方案,行驶的时间t=1:05= h

则平均速度约为

【分析】(1)根据路程差,计算距离;根据时间和时刻,计算到达时间;

(2)气体直接变为固体是凝华现象;相对于运动的参照物,静止的物体是运动的;

(3)利用路程和时间的比值,计算速度。

3、【答案】惯性;摩擦力;做匀速直线运动

【解析】【解答】停止蹬车后,行驶在水平路面上的自行车仍继续向前运动一段距离,这是由于自行车具有惯性,仍要保持原来的运动状态。最终自行车还会停下来是因为自行车和地面之间存在摩擦力,摩擦力改变了自行车的运动状态。若自行车在运动过程中受到的一切力都突然消失,由牛顿第一定律可知,自行车将做匀速直线运动。

【分析】物体总有一种保持原来运动状态的趋势,这就是物体的惯性,惯性的大小只与物体的质量有关,与运动的速度没有关系;小车受到的阻力越小,运动的越远;推理得,小车不受到摩擦力时。会一直运动下去。

4、【答案】60;A与水平面还有摩擦力(弹簧测力计b没有做匀速直线运动)。

【解析】【解答】(1)对B进行受力分析,当A被拉动时,B受到弹簧测力计a对B向左的拉力和A对B向右的摩擦力,由于B处于静止状态,所以A、B间的滑动摩擦力等于弹簧测力计a的示数,即f=60N;(2)由于题中没说地面是否光滑,所以分为两种情况:①如果地面不光滑,则A与水平面有摩擦力,物体A受到弹簧测力计b对A向右的拉力和地面、B分别对A向左的摩擦力;并且弹簧测力计b的示数应大于或等于两个摩擦力之和,故弹簧测力计a、b示数不相等;②如果地面光滑,则A不受地面的摩擦力,物体A受到弹簧测力计b对A向右的拉力和B对A向左的摩擦力,此时如果弹簧测力计b做匀速运动,由二力平衡条件可知b的示数与a的示数相等;但如果b做加速运动,拉力大于摩擦力,则测力计a、b示数不相等。

【分析】(1)二力平衡的条件:大小相等、方向相反、作用在一条直线上、作用在一个物体上;对物体B进行受力分析,并结合二力平衡的条件判断出A、B间的滑动摩擦力。(2)对A进行受力分析,A受到弹簧测力计b对A向右的拉力作用和地面、B分别对A向左的摩擦力;当物体没有做匀速直线运动时,受力就不平衡。

5、【答案】甲;乙;甲;3∶5

【解析】【解答】根据图(a)可知,甲在相同时间内通过的路程相等,因此甲做匀速直线运动。甲乙通过的相同路程,乙所用时间小于甲所用时间,因此乙的速度大,乙球运动得快。(b)图中,s与t成正比,因此图(b)描述的是甲的运动状态。由图知,甲球和乙球运动的路程相同,即路程之比是1∶1;甲球是5个时间间隔,乙球是3个时间间隔,所以甲球与乙球运动的时间之比为5∶3,则这段时间内甲、乙两球的运动速度之比

【分析】根据相同时间的路程大小,判断物体的运动方式;时间相同时,路程越大,速度越大;根据路程和时间的比值计算速度,再计算比值。

三、计算题

1、【答案】解:行驶的路程s=30km

所用的时间

则它行驶的平均速度为

答:列车行驶的平均速度为225km/h。

【解析】【分析】根据路程和时间的比值计算速度。

2、【答案】(1)解:根据题意,前一半路程为

由速度的公式 可得前一半路程所用的时间为

答:小明在前一半路程行走中所用的时间为 ;

(2)根据题意,全程所用的时间为

由速度的公式 可得他通过这条马路的平均速度为

答:他通过这条马路的平均速度为 。

【解析】【分析】(1)根据路程和速度的比值,计算时间;

(2)利用总路程和总时间的比值,计算平均速度。

3、【答案】(1)解:从听到声音到车尾出山洞 可得:v= = =10m/s

答:火车的速度为10m/s

(2)解:小华在听到声音的时候列车行驶的时间为:t= = =0.5s

答:从鸣笛到小华听到笛声用时0.5s

(3)解:此时车行驶进入山洞的距离为:s1=vt=10m/s×0.5s=5m,

且剩余山洞距离为s2,则175m+s2=12.5m×(85﹣1),解得s2=875m

则s=s1+s2=5m+875m=880m即为山洞长

答:山洞长度是880m

【解析】【分析】(1)利用路程和时间的比值计算速度;

(2)利用路程和速度的比值计算时间;

(3)根据速度和时间的乘积计算路程,根据路程关系计算长度。

四、实验探究

1、【答案】(1)刻度尺;秒表

(2)

(3)匀速直线;相等时间内通过的路程相等

(4)乙;便于计时

【解析】【解答】(1)由表格中的数据可知,本实验需要测量距离和时间两个量,所以需要的测量工具有:刻度尺和秒表。(2)根据表中数据在甲图中描点,再将之连接成线,可得气泡s-t图像,如图所示:

;(3)由图像可知气泡做的是匀速直线运动,判断的依据是气泡相等时间内通过的路程相等。(4)小明在标注“0”刻度线时,应该采用图乙所示的方式来标注,这样做的原因是便于气泡运动到“0”刻度线时开始计时。

【分析】(1)测量物体运动速度时,利用刻度尺测量长度,秒表测量时间;(2)根据多次测量的路程和时间,在坐标图像中描点作图;(3)过原点的直线是正比例图像;(4)测量速度时,标出计时开始的点,计时更准确。

2、【答案】(1)刻度尺;不需要

(2)变速;0.12

(3)0.155

(4)C

【解析】【解答】(1)测量纸锥下落速度的实验原理是 ,测量路程需要的测量工具为刻度尺。由于兴趣小组用闪光照相机探究纸锥竖直下落的运动情况,照相机每隔 0.2s 曝光一次,所以,实验中不需要测量时间的工具停表。

(2)由纸锥照片知道,纸锥在相同的时间内通过的路程不相等,越来越大,所以,纸锥做变速运动。由图示知道,甲、乙两位置间的运动时间t=0.2s×4=0.8s

纸锥的速度

(3)根据题意知道,乙、丙之间的距离是

乙、丙两位置间的运动时间

甲到丙的距离s'=9.60cm+9.00cm=18.60cm

所用时间t'=0.8s+0.4s=1.2s

甲到丙的平均速度

(4)因为纸锥在相等的时间t内路程s越来越大,由 知道,纸锥的速度越来越大,根据图象中纸锥下落的后面4个,之间的距离几乎不变,所以纸锥后面应该是匀速的,所以由图象知图象C能反应纸锥下落的运动情况。

故答案为:C。

【分析】(1)测量图片上的距离需要用到刻度尺,频闪照相机作为计时器计时;

(2)对于频闪照相来说,相邻两个点之间的时间间隔相同,像越密集,说明物体运动的越慢,像越稀疏,物体运动的就越快;

(3)求解物体的平均速度,利用物体走过的总位移除以总时间即可;

(4)纸锥的速度先增加后不变,结合图像求解即可。