八年级下册7.3.3生物进化的原因 同步练习(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 八年级下册7.3.3生物进化的原因 同步练习(word版含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 119.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-12 17:24:02 | ||

图片预览

文档简介

人教版八年级下册同步练习 7.3.3 生物进化的原因

一、单选题

1.19世纪,英国曼彻斯特地区绿树成荫,生活在这里的桦尺蛾大都是浅色的,深色的桦尺蛾极为少见。随着这一地区工业的日益发展,大量的煤烟灰污染了城市,树干被污染成了黑色,深色的桦尺蛾增多,浅色的却成了极少数。对于这一现象的解释正确的是( )

A.在桦尺蛾的进化过程中,人起了选择作用

B.环境对桦尺蛾的变异类型进行选择的结果

C.环境污染导致桦尺蛾不同变异类型的出现

D.环境污染使桦尺蛾体内产生了大量黑色素

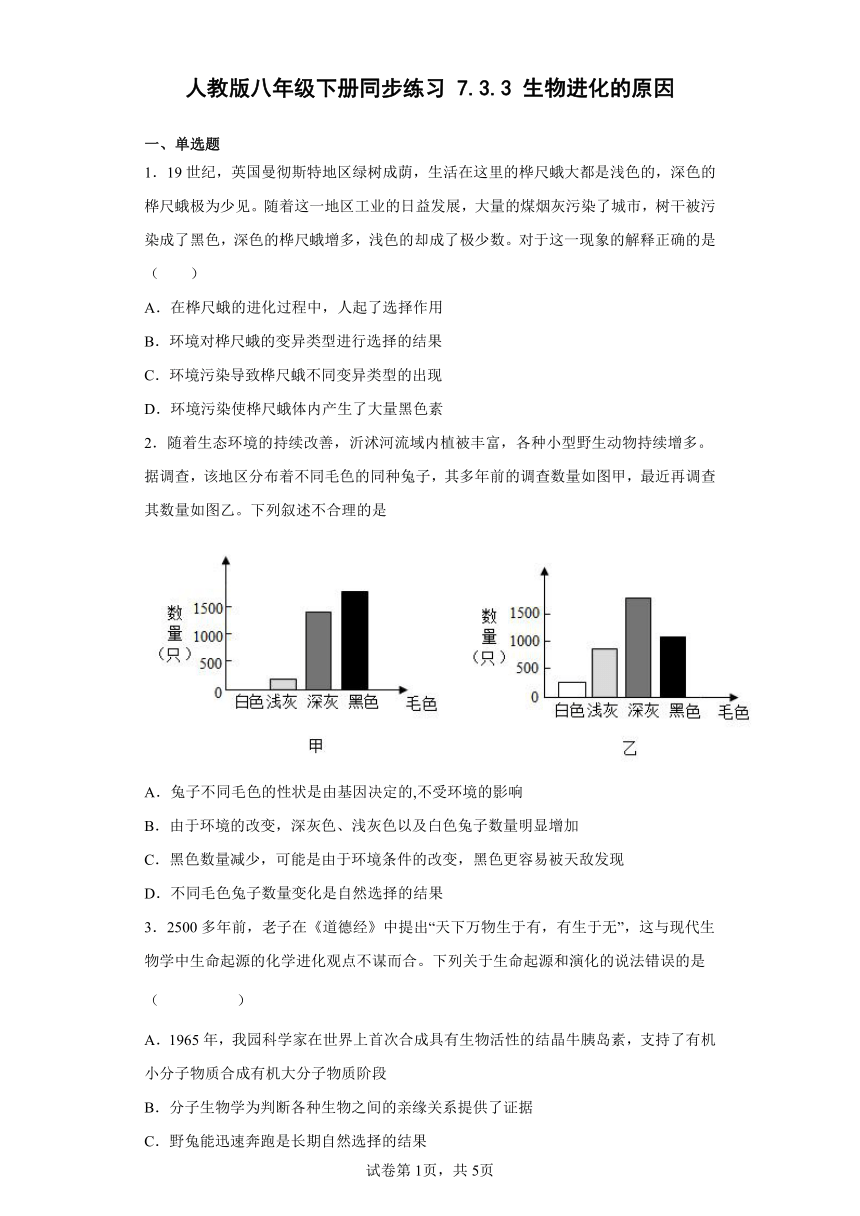

2.随着生态环境的持续改善,沂沭河流域内植被丰富,各种小型野生动物持续增多。据调查,该地区分布着不同毛色的同种兔子,其多年前的调查数量如图甲,最近再调查其数量如图乙。下列叙述不合理的是

A.兔子不同毛色的性状是由基因决定的,不受环境的影响

B.由于环境的改变,深灰色、浅灰色以及白色兔子数量明显增加

C.黑色数量减少,可能是由于环境条件的改变,黑色更容易被天敌发现

D.不同毛色兔子数量变化是自然选择的结果

3.2500多年前,老子在《道德经》中提出“天下万物生于有,有生于无”,这与现代生物学中生命起源的化学进化观点不谋而合。下列关于生命起源和演化的说法错误的是( )

A.1965年,我园科学家在世界上首次合成具有生物活性的结晶牛胰岛素,支持了有机小分子物质合成有机大分子物质阶段

B.分子生物学为判断各种生物之间的亲缘关系提供了证据

C.野兔能迅速奔跑是长期自然选择的结果

D.超级细菌的出现源于抗生素使细菌产生了抗药性变异

4.自然选择和人工选择都能形成新的生物类型,它们共同的选择基础是( )

A.遗传和变异普遍存在 B.绝大多数生物都是过度繁殖

C.生物都要进行生存斗争 D.生物都具有适应环境的能力

5.达尔文自然选择学说中心内容不包括

A.过度繁殖 B.生存竞争 C.和谐共存 D.适者生存

6.生物进化的道路是曲折的,也是生生不息的,下列有关生物进化的说法错误的是( )

A.生物进化的规律是:从简单到复杂、从水生到陆生、从低等到高等

B.生物多样性是生物长期进化的结果

C.脊椎动物的进化顺序是:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类和哺乳类

D.植物的进化历程是:原始藻类植物→原始苔藓植物→原始蕨类植物→原始种子植物

7.下列生物学研究过程中,不是模拟实验法的是( )

A.探究花生种子大小的变异 B.探究动物保护色的形成过程

C.精子与卵细胞的随机结合 D.米勒研究原始地球条件的实验

8.下列关于自然选择与人工选择的叙述错误的是( )

A.人工选择的时间短、见效快

B.人工选择保留的变异一般是人观察不到或体验不到的

C.自然选择和人工选择都是对变异的选择,都可创造出生物新类型

D.自然选择一般是长期、缓慢的发生或骤然发生

9.小明家一直用某种杀虫剂消灭蚊子开始效果不错,但长期使用后效果越来越差。对此,下列解释不正确的是( )

A.蚊子产生的后代中既有抗药性强的个体,也有抗药性差的个体

B.蚊子为了适应杀虫剂,为了繁衍更多的后代,产生了抗药性变异

C.生物进化是遗传变异和环境因素共同作用的结果,没变异就没进化

D.滥用杀虫剂后蚊子群体抗药性增强,是杀虫剂对蚊子不断选择的结果

10.近期,浙江、西安等地出现了德尔塔变异株引起的新一轮新冠肺炎疫情。下列关于新冠病毒的变异描述不正确的是

A.新冠病毒变异不一定使患者致死率增强

B.新冠病毒遗传物质发生变化导致病毒变异

C.若变异后新冠病毒传染性增强,属于有利变异

D.病毒产生抗药性的变异是由于相关药物的使用所导致的

11.长颈鹿的颈很长,按照达尔文的观点,其原因是( )

A.繁衍后代的需要

B.代代经常吃高处的叶子的结果

C.颈短的个体被淘汰,颈长的个体被保留,是自然选择的结果

D.变异朝着有利于长颈鹿生存繁殖的方向发展

12.有关生命起源和生物进化的相关描述错误的是( )

A.从生活环境来看,生物进化的趋势是由水生到陆生

B.米勒实验证明原始地球上无机物可以生成有机小分子

C.长颈鹿的脖子长是因为经常伸长脖子去吃高处的树叶

D.人类起源于森林古猿

13.自然选择学说是现代生物进化理论的核心观点,提出该观点的科学家是( )

A.林奈 B.达尔文 C.哈维 D.拉马克

14.1859年达尔文出版了以自然选择学说为基础的理论巨著《物种起源》,推翻了长期迷惑人类的神创论。根据自然选择学说判断下列说法不正确的是( )

A.生物进化的方向由环境因素决定

B.环境因素能掩盖基因对性状的控制

C.北极熊为了适应冰天雪地的环境而产生了白色的变异

D.人类不同种族在体质特征上的差异体现了生物适应环境的特点

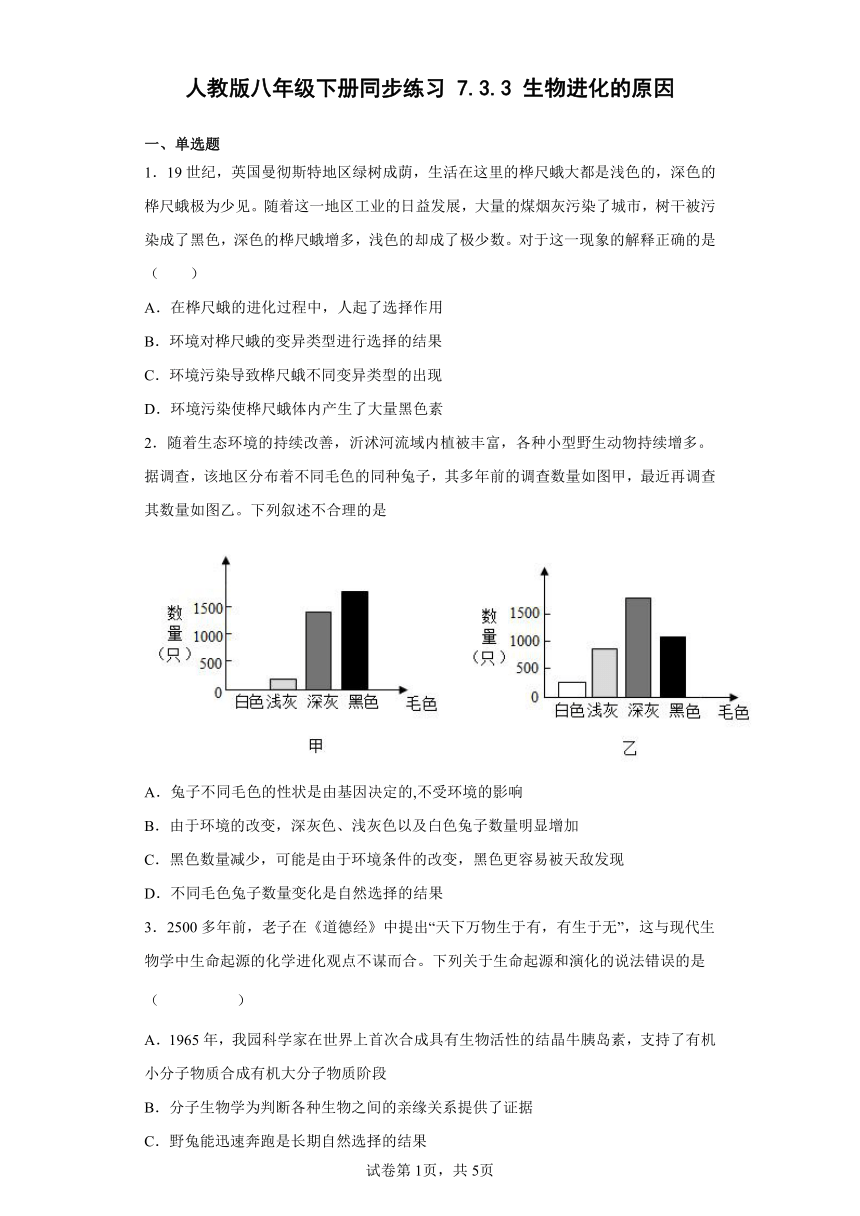

15.一块马铃薯种植地中,甲虫泛滥成灾。农民施用杀虫剂Ⅰ后, 甲虫的数量急剧减少, 然后又逐渐增加。一段时间后, 农民又施用杀虫剂Ⅱ, 甲虫数量发生了同样的变化(见下图),分析错误的是( )

A.害虫群体中存在抗药性变异个体,并通过繁殖将该性状遗传给后代

B.害虫为适应环境产生了定向变异

C.杀虫剂对害虫起了定向选择的作用

D.这种现象可以用达尔文的自然选择学说进行解释

二、填空题

16.英国科学家达尔文认为,自然界中的生物通过激烈的斗争,适者生存,不适应者被淘汰,这就是_____。

17.达尔文认为,自然选择是通过_实现的,生物进化的方向是由_的定向选择作用决定的.

18.自然界中的生物,通过激烈的____,适应者生存,____,这就是自然选择。

三、综合题

19.白纹伊蚊(图1)俗称“花蚊子”是一种常见的昆虫,其生活习性是昼出夜伏,喜欢在白天叮咬人。人们生活中经常使用灭蚊剂杀灭蚊子。

(1)白纹伊蚊昼出夜伏,根据功能划分这种行为属于______;雄蚊吸食植物汁液和花蜜,雌蚊吸食血液,从行为形成的过程分析,这种行为属于______。

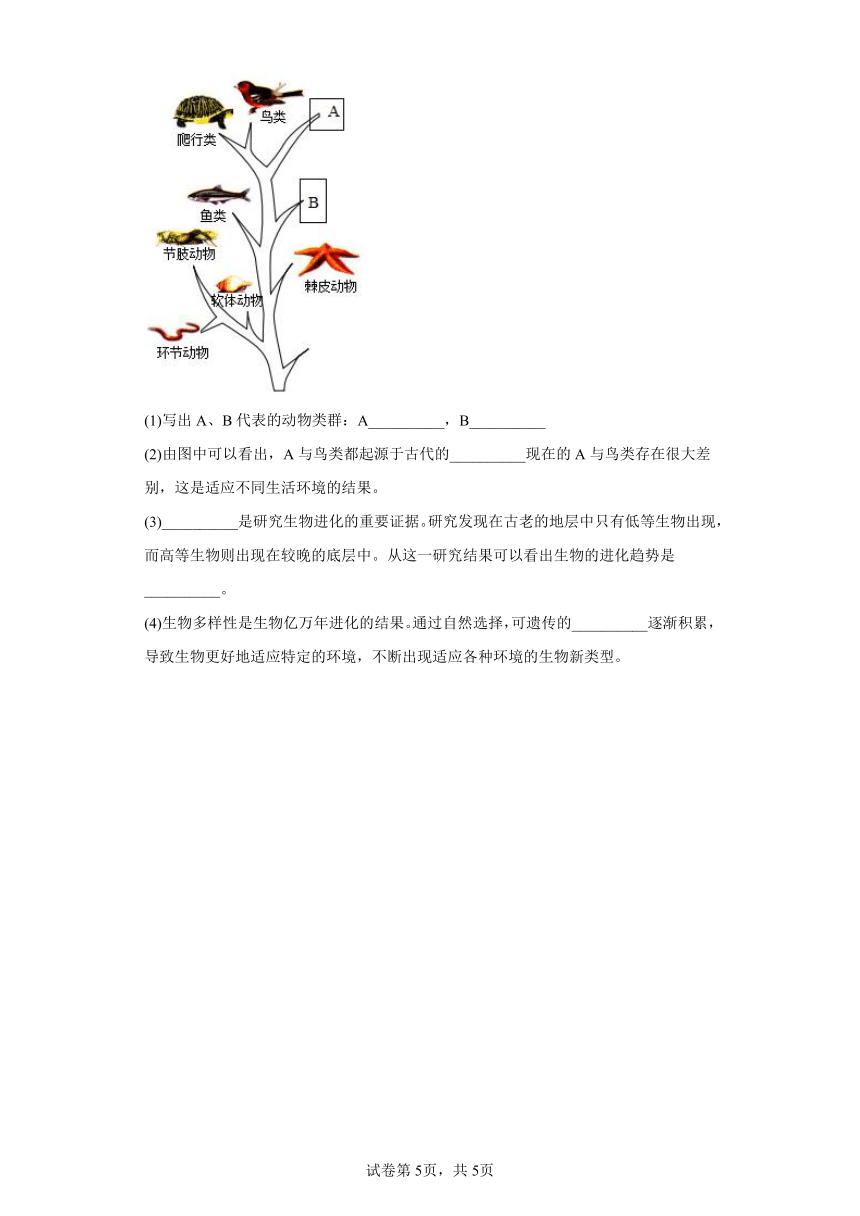

(2)生活中发现白纹伊蚊对某些灭蚊剂具有抗药性,为了研究白纹伊蚊对甲、乙两种灭蚊剂的抗药性,研究人员选取未接触过任何灭蚊剂的5000只白纹伊蚊,雌雄比为1:1,随机平均分为两组,分别施用甲、乙两种灭蚊剂,存活下来的作为第一代,第一代中的雌雄蚊交配后雌蚊受精并产下受精卵,之后经幼虫、______、成虫这几个完全变态发育时期后,对成虫再分别施用甲、乙两种灭蚊剂,存活下来的作为第二代,如此培养至19代记录每代存活率,结果如图2,据图判断,______灭蚊剂的长期使用,会使其杀灭白纹伊蚊的效果逐代减弱,最终失效。

(3)根据达尔文的自然选择学说,未使用灭蚊剂前,在白纹伊蚊的后代中有的抗药性强,有的抗药性弱,这种现象在遗传学上称为______,施用灭蚊剂后抗药性强的个体存活下来,其抗药性可______给下一代,经多代筛选,抗药性强的个体越来越多。

(4)依据上述实验结果和自然选择学说,请你写出一条生活中灭蚊的建议:______。

20.生物分类学家根据各类生物间亲缘关系的远近,把各类生物安置在有分枝树状的图上,简明地表示生物的进化历程和亲缘关系,称为“进化树”。如图是生物进化树的一部分,请仔细分析,并回答下面的问题:

(1)写出A、B代表的动物类群:A__________,B__________

(2)由图中可以看出,A与鸟类都起源于古代的__________现在的A与鸟类存在很大差别,这是适应不同生活环境的结果。

(3)__________是研究生物进化的重要证据。研究发现在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚的底层中。从这一研究结果可以看出生物的进化趋势是__________。

(4)生物多样性是生物亿万年进化的结果。通过自然选择,可遗传的__________逐渐积累,导致生物更好地适应特定的环境,不断出现适应各种环境的生物新类型。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择。自然选择的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

【详解】

桦尺蛾在自然条件下产生变异类型,其后代有浅色桦尺蛾和黑桦尺蛾。题干中,英国的一个小山村,变成工业城市之前,树林中浅色桦尺蛾多,黑色桦尺蛾少,因而灰桦尺蛾的体色是与环境颜色一致的,是一种不易被敌害发现的保护色;变成工业城市后,树干逐渐被染成黑色,深色桦尺蛾多,这时浅色桦尺蛾的体色就与环境颜色形成了反差,成了易被敌害发现的体色,而黑桦尺蛾的体色这时反而成了保护色,不易被敌害发现。达尔文认为,自然条件是生物进化过程中的“选择者”,具体的自然条件不同,选择者就不同,选择的结果就不同。在这里,环境的颜色成为了“选择者”,凡是具有有利变异(体色与环境颜色一致)的就被保留下来,具有不利变异(体色与环境颜色不一致)的就被淘汰,这就是自然选择,B正确。

故选B。

2.A

本题考查基因与性状的关系和自然选择学说的内容。

基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位。

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择。自然选择的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

由甲乙图可知,兔子种群中的主要颜色从黑色变成了深灰色,并出现了白色,可能与环境的变化有关。

【详解】

A.兔子不同毛色的性状是由基因决定的,同时受环境的影响,性状的表现与基因和环境两方面有关,A不符合题意。

B.由于环境的改变,深灰色、浅灰色以及白色兔子更能适应新环境,数量明显增加了,B符合题意。

C.黑色数量减少,可能是由于环境条件的改变,黑色在新环境中更容易被天敌发现,被大量捕食而个体减少,C符合题意。

D.根据自然选择观点,环境发生变化后,兔子在生存斗争时深灰色和白色更有优势,能存活下来并繁殖后代,将深灰色和白色基因传递给子代,使深灰色和白色兔子数量增加。而黑色个体在生存斗争时处于劣势,数量逐渐减少。不同毛色兔子数量变化是自然选择的结果,D符合题意。

故选A。

3.D

化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。

【详解】

A.1965年,我国科学工作者利用氨基酸,成功地合成了具有生命活性的结晶牛胰岛素,结晶牛胰岛素是一种活性蛋白质,蛋白质是大分子物质,人工合成蛋白质的成功证明了在生物体外可以将有机小分子物质合成为有机大分子物质。可见是证明了生命起源的第二步,A不符合题意。

B.在研究生物进化的过程中,化石是最直接和最有力的证据,但更多化石有待进一步发现。除此之外,对现存生物同类器官、胚胎发育过程的比较以及分子生物学研究也能提供有关进化的证据,B不符合题意。

C.自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择。所以,不能迅速奔跑的兔子生存斗争失败,被自然淘汰,而能迅速奔跑的兔子,生存下来,是被自然选择,C不符合题意。

D.超级细菌对多种抗生素具有抗药性是因为滥用抗生素对细菌的抗药性变异起了选择作用,D符合题意。

故选D。

4.A

自然选择是自然界对生物的选择作用.使适者生存,不适者被淘汰.而人工选择是根据人们的需求和喜好,进行选择。

【详解】

A.正是由于生物的遗传和变异是普遍存在的,使得生物在繁殖中出现了不同的变异个体(适应周围环境与不适应周围环境),为选择提供了选择的资料,是选择的基础,正确。

B.生物均具有很强的繁殖能力,又由于生物生存的空间与食物是有限的,所以生物就会因争夺生存的空间与食物而进行生存斗争,错误。

C.生物就因争夺生存的空间与食物而进行生存斗争、生存竞争是实现选择的手段,错误。

D.适者生存、不适者被淘汰是结果,错误。

故选A。

5.C

自然选择:自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择。自然选择的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。达尔文认为:因生存资源有限,生物的过度繁殖引起生存斗争(生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争、生物种内的斗争、生物种间的斗争)。在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去并将这些变异遗传给下一代;反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰,这就是自然选择。

【详解】

结合分析可知:“过度繁殖”、“生存竞争(或斗争)”、“适者生存”都是达尔文自然选择学说中心内容;而“和谐共存”不是达尔文自然选择学说中心内容。

故选C。

6.D

在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据。越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

【详解】

A.生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生,A正确。

B.原始生命先进化成原核生物,如细菌、蓝藻等,再进化成真核生物。由于营养方式的不同,原始生命向着两个方向进化,一部分进化成含叶绿素的原始藻类,另一部分进化成不含叶绿素的原始单细胞动物,再由它们分别进化成各种各样的植物和动物。经过极其漫长的历程,才逐渐进化为现代这样丰富多彩的生物界,所以生物多样性是生物长期进化的结果,B正确。

C.脊椎动物进化历程为: ,C正确。

D.植物进化历程为: ,D错误。

故选D。

7.A

在难以直接拿研究对象做实验时,有时用模型来做实验,或者模仿实验的某些条件进行实验,叫模拟实验。

【详解】

A.探究花生种子大小的变异,可以通过实验的方法直接去探究,A符合题意。

BCD.探究动物保护色的形成过程、精子与卵细胞的随机结合、米勒研究原始地球条件的实验都不能直接完成实验,必须利用模拟实验来完成,BCD不符合题意。

故选A。

8.B

自然选择是自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰的过程。人工选择是在人为控制的条件下,选择对人类有利的生物变异以形成新品种。

【详解】

ACD.人工选择和自然选择的基础都是生物的变异,人工选择具有时间短,见效快的优点,而自然选择要经过若干年的积累,会缓慢发生或突然发生性状的改变,两者最后都会创造出新的类型,ACD三项正确。

B.人工选择保留的变异是人为选出的,可以直接观察到或体验到,B错误。

故选B。

9.B

生物进化的原因,现在被人们普遍接受的是达尔文提出的自然选择学说。该学说认为,在自然界中的生物通过不定向的变异,定向的自然选择,经过激烈的生存竞争,适应者生存,不适者被淘汰,这就是自然选择。

【详解】

A.变异是普遍存在的不定向的,既有有利变异也有有害变异,蚊子产生的后代中既有抗药性强的个体,也有抗药性差的个体,正确。

BD.杀虫剂使用杀死抗药性差的个体,抗药性强的个体存活下来并把抗药性基因传给后代,多代积累,使得蚊子种群抗药性增强,这是杀虫剂对蚊子不断选择的结果,B错误,D正确。

C.遗传和变异为生物进化提供原始的材料,是自然选择的基础,即生物不断产生不定向的可遗传变异是生物进化的内因,生存环境的变化是生物进化的外因,生物进化是遗传变异和环境因素共同作用的结果,正确。

故选B。

10.D

变异是指子代与亲代之间的差异,子代个体之间的差异的现象。按照变异对生物是否有利分为有利变异和不利变异。有利变异对生物生存是有利的,不利变异对生物生存是不利的。按照变异的原因可以分为可遗传的变异和不可遗传的变异。可遗传的变异是由遗传物质改变引起的,可以遗传给后代;由环境改变引起的变异,是不遗传的变异,不能遗传给后代。

【详解】

A.新冠病毒变异的方向是不确定的,因此变异不一定使患者致死率增强,A正确。

B.根据分析知新冠病毒遗传物质发生变化导致病毒变异,B正确。

C.变异后新冠病毒传染性增强,这对生物生存是有利的,属于有利变异,C正确。

D.病毒产生抗药性的变异是由于相关药物对抗药性变异的选择,而不是药物导致变异,D错误。

故选D。

11.C

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;长颈鹿的颈很长,是在长期的生存斗争中自然选择的结果。

【详解】

A.颈长的长颈鹿能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,这是适应环境的需求,A不符合题意。

B.代代经常吃高处的叶子的结果,这是拉马克用进废退学说的观点,B不符合题意。

C.D.达尔文认为,在激烈的生存斗争中,具有有利变异(颈长)的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异(颈短)的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡,这是自然选择的结果,同时也说明变异是不定向的,C符合题意,D不符合题意。

故选C。

12.C

在研究生命的起源中,美国学者米勒模拟原始地球的条件设计了一个实验装置,将甲烷、氨、氢、水蒸气等气体泵入一个密闭的装置内,通过火花放电,合成了氨基酸。因此,证明了从无机物合成有机物是有可能的这一结论,表明在原始地球上可以产生有机大分子。

【详解】

A.越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多,因此,生物的进化经历了从水生到陆生,从低等到高等,从简单到复杂的进化历程,A正确。

B.米勒的模拟实验表明,原始地球上能形成构成生物体的氨基酸等小分子的有机物,B正确。

C.长颈鹿的脖子存在颈长和颈短的差异,颈长的个体能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小;经过许多代以后,颈短的长颈鹿就被淘汰了。因此,长颈鹿的颈很长,是在长期的生存斗争中自然选择的结果,C错误。

D.在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为注;另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿,D正确。

故选C。

13.B

达尔文,英国生物学家,进化论的奠基人。

【详解】

A.林奈是植物分类学家。他的伟大功绩还在于为植物进行了科学的命名,建立了植物“双名命名法”,A不符合题意。

B.达尔文在探究生物进化奥秘的过程中,具有重要贡献,提出了自然选择学说,被恩格斯赞誉为“19世纪自然科学三大发现”之一,是进化论的奠基人,B符合题意。

C.英国17世纪著名的生理学家和医生。他发现了血液循环的规律,奠定了近代生理科学发展的基础,C不符合题意。

D.法国博物学家,生物学伟大的奠基人之一。他最先提出生物进化的学说,是进化论的倡导者和先驱,提出了“用进废退学说”,D不符合题意。

故选B。

14.C

达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。

【详解】

A.自然选择决定生物进化的方向,A正确。

B.性状受环境因素和基因共同作用,环境因素能掩盖基因对性状的控制,如室外工作人员的肤色黑,B正确。

C.变异是不定向的,环境对变异起选择作用,北极熊的体色是与环境一致的白色,是长期自然选择的结果,C错误。

D.人类不同种族在体质特征上的差异体现了生物适应环境的特点,是自然选择的结果,D正确。

故选C。

15.B

(1)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。

(2)按照达尔文的自然选择学说,甲虫的抗药性产生机制是这样的:甲虫在繁殖后代的过程中产生了很多变异,这些变异中包含具有抗药性的变异,杀虫剂对甲虫的变异进行了选择,具有抗药性的变异个体生存下来并产生后代,无抗药性变异的个体则被淘汰,这样,一代代选择并积累下去,就产生了甲虫的抗药性。

【详解】

A.按照达尔文的自然选择学说,害虫群体中存在抗药性变异个体,具有抗药性变异的个体会不断繁殖,并把该性状遗传给后代,A正确。

B.变异是不定向的,杀虫剂不能导致甲虫产生抗药性强的变异,B错误。

C.自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。农业生产中长期使用某种杀虫剂后,害虫的抗药性增强,杀虫效果减弱的原因是杀虫剂对害虫有选择作用,使抗药性强的害虫被保留了下来,因此杀虫剂对害虫起了定向选择的作用,C正确。

D.按照达尔文的自然选择学说:①生物普遍具有很强的繁殖力,即过度繁殖;②未使用杀虫剂Ⅰ之前,这些后代中就有抗药性强的个体,也有抗药性弱的个体;③抗药性强的个体将基因传递给了后代,害虫抗药性越来越强是因为杀虫剂对害虫起了定向选择作用;④从图中曲线可以看出,使用杀虫剂Ⅰ一段时间后,害虫适应了具有杀虫剂的环境,开始繁殖,数量增加,这种适应的形成是自然选择的结果。当使用杀虫剂Ⅱ时,害虫由于不适应改变了的环境而大量死亡,经过再次积累,新的有利变异重新适应环境,D正确。

故选B。

16.自然选择

自然选择学说的核心是“物竞天择,适者生存”,源于达尔文于1859 年发表的惊世骇俗的宏篇巨著《物种起源》。其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【详解】

达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。

掌握自然选择学说的概念和内涵是解题的关键。

17. 生存竞争 环境

本题考查对达尔文自然选择学说的理解。过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。

【详解】

自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代。而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争即生存竞争。自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰。自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。而生物生存的环境是多种多样的,生物对环境的适应形成了生物的多样性,因此生物的适应性和多样性都是自然选择的结果。生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化。环境的定向选择作用决定着生物进化的方向。

遗传和变异是生物进化的内在基础,环境的变化是生物进化的外在动力,生物只有适应不断变化的环境,才能生存和发展。

18. 生存斗争 不适应者被淘汰掉

达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【详解】

达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。达尔文把在激烈的生存斗争过程中,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉的过程叫做自然选择。

此题主要考查了达尔文的自然选择说。

19.(1) 节律行为(昼夜节律) 先天性行为

(2) 蛹 甲

(3) 变异 遗传

(4)生活中尽量不要长期使用同一种灭蚊剂

动物的行为按行为的不同表现可分为觅食行为、贮食行为、攻击行为(同类)、防御行为(不同类)、领域行为、繁殖行为、节律行为(洄游行为,迁徙行为)、社会行为、定向行为、通讯行为等;按获得途径可分为先天性行为和学习行为,先天性行为:是由动物体内遗传物质决定的,生来就有的一种行为;学习行为是动物在遗传因素的基础上,在环境因素作用下,通过生活经验和学习获得的行为。

(1)

白纹伊蚊昼出夜伏,根据功能划分这种行为属于节律行为;雄蚊吸食植物汁液和花蜜,雌蚊吸食血液,从行为形成的过程分析,这种行为属于先天性行为。

(2)

白纹伊蚊是完全变态发育的昆虫,第一代中的雌雄蚊交配后雌蚊受精并产下受精卵,之后经幼虫、蛹、成虫这四个完全变态发育时期。据图判断,甲灭蚊剂的长期使用,白纹伊蚊后代存活率逐代增高,其杀灭白纹伊蚊的效果逐代减弱,最终失效。

(3)

根据达尔文的自然选择学说,未使用灭蚊剂前,白纹伊蚊的后代就出现不定向变异,有的抗药性强、有的抗药性弱,这种现象在遗传学上称为变异,施用灭蚊剂后抗药性强的个体存活下来,其抗药性可遗传给下一代,经多代筛选,抗药性强的个体越来越多,实现人工定向选择。

(4)

依据上述实验结果和自然选择学说,请你写出一条生活中灭蚊的建议:生活中尽量不要长期使用同一种灭蚊剂,以免蚊子产生耐药性。

20.(1) 哺乳类##哺乳动物

两栖类##两栖动物

(2)爬行类##爬行动物

(3) 化石 从低等到高等

(4)有利变异

1.生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从水生到陆生,从低等到高等。

2.动物的进化历程是由无脊椎动物进化到脊椎动物,脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始的鸟类和原始的哺乳类。

(1)

动物的进化历程是由无脊椎动物进化到脊椎动物,脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始的鸟类和原始的哺乳类。所以,图中,A是哺乳类(哺乳动物),B是两栖类(两栖动物)。

(2)

由分析结合题图可以看出,[A](哺乳类)与鸟类都起源于古代的爬行类(爬行动物)。

(3)

在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多。所以,研究发现在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚的底层中。从这一研究结果可以看出生物的进化趋势是由低等到高等。

(4)

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择。在自然界中,生物普遍具有很强的繁殖能力,能够产生大量的后代,而生物赖以生存的食物和空间都是非常有限的,任何生物要生存下去,就得为获取足够的食物和空间而进行生存斗争。生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体则容易被淘汰。所以,生物多样性是生物亿万年进化的结果。通过自然选择,可遗传的有利变异逐渐积累,导致生物更好地适应特定的环境,不断出现适应各种环境的生物新类型。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.19世纪,英国曼彻斯特地区绿树成荫,生活在这里的桦尺蛾大都是浅色的,深色的桦尺蛾极为少见。随着这一地区工业的日益发展,大量的煤烟灰污染了城市,树干被污染成了黑色,深色的桦尺蛾增多,浅色的却成了极少数。对于这一现象的解释正确的是( )

A.在桦尺蛾的进化过程中,人起了选择作用

B.环境对桦尺蛾的变异类型进行选择的结果

C.环境污染导致桦尺蛾不同变异类型的出现

D.环境污染使桦尺蛾体内产生了大量黑色素

2.随着生态环境的持续改善,沂沭河流域内植被丰富,各种小型野生动物持续增多。据调查,该地区分布着不同毛色的同种兔子,其多年前的调查数量如图甲,最近再调查其数量如图乙。下列叙述不合理的是

A.兔子不同毛色的性状是由基因决定的,不受环境的影响

B.由于环境的改变,深灰色、浅灰色以及白色兔子数量明显增加

C.黑色数量减少,可能是由于环境条件的改变,黑色更容易被天敌发现

D.不同毛色兔子数量变化是自然选择的结果

3.2500多年前,老子在《道德经》中提出“天下万物生于有,有生于无”,这与现代生物学中生命起源的化学进化观点不谋而合。下列关于生命起源和演化的说法错误的是( )

A.1965年,我园科学家在世界上首次合成具有生物活性的结晶牛胰岛素,支持了有机小分子物质合成有机大分子物质阶段

B.分子生物学为判断各种生物之间的亲缘关系提供了证据

C.野兔能迅速奔跑是长期自然选择的结果

D.超级细菌的出现源于抗生素使细菌产生了抗药性变异

4.自然选择和人工选择都能形成新的生物类型,它们共同的选择基础是( )

A.遗传和变异普遍存在 B.绝大多数生物都是过度繁殖

C.生物都要进行生存斗争 D.生物都具有适应环境的能力

5.达尔文自然选择学说中心内容不包括

A.过度繁殖 B.生存竞争 C.和谐共存 D.适者生存

6.生物进化的道路是曲折的,也是生生不息的,下列有关生物进化的说法错误的是( )

A.生物进化的规律是:从简单到复杂、从水生到陆生、从低等到高等

B.生物多样性是生物长期进化的结果

C.脊椎动物的进化顺序是:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始鸟类和哺乳类

D.植物的进化历程是:原始藻类植物→原始苔藓植物→原始蕨类植物→原始种子植物

7.下列生物学研究过程中,不是模拟实验法的是( )

A.探究花生种子大小的变异 B.探究动物保护色的形成过程

C.精子与卵细胞的随机结合 D.米勒研究原始地球条件的实验

8.下列关于自然选择与人工选择的叙述错误的是( )

A.人工选择的时间短、见效快

B.人工选择保留的变异一般是人观察不到或体验不到的

C.自然选择和人工选择都是对变异的选择,都可创造出生物新类型

D.自然选择一般是长期、缓慢的发生或骤然发生

9.小明家一直用某种杀虫剂消灭蚊子开始效果不错,但长期使用后效果越来越差。对此,下列解释不正确的是( )

A.蚊子产生的后代中既有抗药性强的个体,也有抗药性差的个体

B.蚊子为了适应杀虫剂,为了繁衍更多的后代,产生了抗药性变异

C.生物进化是遗传变异和环境因素共同作用的结果,没变异就没进化

D.滥用杀虫剂后蚊子群体抗药性增强,是杀虫剂对蚊子不断选择的结果

10.近期,浙江、西安等地出现了德尔塔变异株引起的新一轮新冠肺炎疫情。下列关于新冠病毒的变异描述不正确的是

A.新冠病毒变异不一定使患者致死率增强

B.新冠病毒遗传物质发生变化导致病毒变异

C.若变异后新冠病毒传染性增强,属于有利变异

D.病毒产生抗药性的变异是由于相关药物的使用所导致的

11.长颈鹿的颈很长,按照达尔文的观点,其原因是( )

A.繁衍后代的需要

B.代代经常吃高处的叶子的结果

C.颈短的个体被淘汰,颈长的个体被保留,是自然选择的结果

D.变异朝着有利于长颈鹿生存繁殖的方向发展

12.有关生命起源和生物进化的相关描述错误的是( )

A.从生活环境来看,生物进化的趋势是由水生到陆生

B.米勒实验证明原始地球上无机物可以生成有机小分子

C.长颈鹿的脖子长是因为经常伸长脖子去吃高处的树叶

D.人类起源于森林古猿

13.自然选择学说是现代生物进化理论的核心观点,提出该观点的科学家是( )

A.林奈 B.达尔文 C.哈维 D.拉马克

14.1859年达尔文出版了以自然选择学说为基础的理论巨著《物种起源》,推翻了长期迷惑人类的神创论。根据自然选择学说判断下列说法不正确的是( )

A.生物进化的方向由环境因素决定

B.环境因素能掩盖基因对性状的控制

C.北极熊为了适应冰天雪地的环境而产生了白色的变异

D.人类不同种族在体质特征上的差异体现了生物适应环境的特点

15.一块马铃薯种植地中,甲虫泛滥成灾。农民施用杀虫剂Ⅰ后, 甲虫的数量急剧减少, 然后又逐渐增加。一段时间后, 农民又施用杀虫剂Ⅱ, 甲虫数量发生了同样的变化(见下图),分析错误的是( )

A.害虫群体中存在抗药性变异个体,并通过繁殖将该性状遗传给后代

B.害虫为适应环境产生了定向变异

C.杀虫剂对害虫起了定向选择的作用

D.这种现象可以用达尔文的自然选择学说进行解释

二、填空题

16.英国科学家达尔文认为,自然界中的生物通过激烈的斗争,适者生存,不适应者被淘汰,这就是_____。

17.达尔文认为,自然选择是通过_实现的,生物进化的方向是由_的定向选择作用决定的.

18.自然界中的生物,通过激烈的____,适应者生存,____,这就是自然选择。

三、综合题

19.白纹伊蚊(图1)俗称“花蚊子”是一种常见的昆虫,其生活习性是昼出夜伏,喜欢在白天叮咬人。人们生活中经常使用灭蚊剂杀灭蚊子。

(1)白纹伊蚊昼出夜伏,根据功能划分这种行为属于______;雄蚊吸食植物汁液和花蜜,雌蚊吸食血液,从行为形成的过程分析,这种行为属于______。

(2)生活中发现白纹伊蚊对某些灭蚊剂具有抗药性,为了研究白纹伊蚊对甲、乙两种灭蚊剂的抗药性,研究人员选取未接触过任何灭蚊剂的5000只白纹伊蚊,雌雄比为1:1,随机平均分为两组,分别施用甲、乙两种灭蚊剂,存活下来的作为第一代,第一代中的雌雄蚊交配后雌蚊受精并产下受精卵,之后经幼虫、______、成虫这几个完全变态发育时期后,对成虫再分别施用甲、乙两种灭蚊剂,存活下来的作为第二代,如此培养至19代记录每代存活率,结果如图2,据图判断,______灭蚊剂的长期使用,会使其杀灭白纹伊蚊的效果逐代减弱,最终失效。

(3)根据达尔文的自然选择学说,未使用灭蚊剂前,在白纹伊蚊的后代中有的抗药性强,有的抗药性弱,这种现象在遗传学上称为______,施用灭蚊剂后抗药性强的个体存活下来,其抗药性可______给下一代,经多代筛选,抗药性强的个体越来越多。

(4)依据上述实验结果和自然选择学说,请你写出一条生活中灭蚊的建议:______。

20.生物分类学家根据各类生物间亲缘关系的远近,把各类生物安置在有分枝树状的图上,简明地表示生物的进化历程和亲缘关系,称为“进化树”。如图是生物进化树的一部分,请仔细分析,并回答下面的问题:

(1)写出A、B代表的动物类群:A__________,B__________

(2)由图中可以看出,A与鸟类都起源于古代的__________现在的A与鸟类存在很大差别,这是适应不同生活环境的结果。

(3)__________是研究生物进化的重要证据。研究发现在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚的底层中。从这一研究结果可以看出生物的进化趋势是__________。

(4)生物多样性是生物亿万年进化的结果。通过自然选择,可遗传的__________逐渐积累,导致生物更好地适应特定的环境,不断出现适应各种环境的生物新类型。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择。自然选择的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

【详解】

桦尺蛾在自然条件下产生变异类型,其后代有浅色桦尺蛾和黑桦尺蛾。题干中,英国的一个小山村,变成工业城市之前,树林中浅色桦尺蛾多,黑色桦尺蛾少,因而灰桦尺蛾的体色是与环境颜色一致的,是一种不易被敌害发现的保护色;变成工业城市后,树干逐渐被染成黑色,深色桦尺蛾多,这时浅色桦尺蛾的体色就与环境颜色形成了反差,成了易被敌害发现的体色,而黑桦尺蛾的体色这时反而成了保护色,不易被敌害发现。达尔文认为,自然条件是生物进化过程中的“选择者”,具体的自然条件不同,选择者就不同,选择的结果就不同。在这里,环境的颜色成为了“选择者”,凡是具有有利变异(体色与环境颜色一致)的就被保留下来,具有不利变异(体色与环境颜色不一致)的就被淘汰,这就是自然选择,B正确。

故选B。

2.A

本题考查基因与性状的关系和自然选择学说的内容。

基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位。

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择。自然选择的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

由甲乙图可知,兔子种群中的主要颜色从黑色变成了深灰色,并出现了白色,可能与环境的变化有关。

【详解】

A.兔子不同毛色的性状是由基因决定的,同时受环境的影响,性状的表现与基因和环境两方面有关,A不符合题意。

B.由于环境的改变,深灰色、浅灰色以及白色兔子更能适应新环境,数量明显增加了,B符合题意。

C.黑色数量减少,可能是由于环境条件的改变,黑色在新环境中更容易被天敌发现,被大量捕食而个体减少,C符合题意。

D.根据自然选择观点,环境发生变化后,兔子在生存斗争时深灰色和白色更有优势,能存活下来并繁殖后代,将深灰色和白色基因传递给子代,使深灰色和白色兔子数量增加。而黑色个体在生存斗争时处于劣势,数量逐渐减少。不同毛色兔子数量变化是自然选择的结果,D符合题意。

故选A。

3.D

化学起源说将生命的起源分为四个阶段:第一个阶段,从无机小分子生成有机小分子的阶段;第二个阶段,从有机小分子物质生成生物大分子物质;第三个阶段,从生物大分子物质组成多分子体系;第四个阶段,有机多分子体系演变为原始生命。

【详解】

A.1965年,我国科学工作者利用氨基酸,成功地合成了具有生命活性的结晶牛胰岛素,结晶牛胰岛素是一种活性蛋白质,蛋白质是大分子物质,人工合成蛋白质的成功证明了在生物体外可以将有机小分子物质合成为有机大分子物质。可见是证明了生命起源的第二步,A不符合题意。

B.在研究生物进化的过程中,化石是最直接和最有力的证据,但更多化石有待进一步发现。除此之外,对现存生物同类器官、胚胎发育过程的比较以及分子生物学研究也能提供有关进化的证据,B不符合题意。

C.自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择。所以,不能迅速奔跑的兔子生存斗争失败,被自然淘汰,而能迅速奔跑的兔子,生存下来,是被自然选择,C不符合题意。

D.超级细菌对多种抗生素具有抗药性是因为滥用抗生素对细菌的抗药性变异起了选择作用,D符合题意。

故选D。

4.A

自然选择是自然界对生物的选择作用.使适者生存,不适者被淘汰.而人工选择是根据人们的需求和喜好,进行选择。

【详解】

A.正是由于生物的遗传和变异是普遍存在的,使得生物在繁殖中出现了不同的变异个体(适应周围环境与不适应周围环境),为选择提供了选择的资料,是选择的基础,正确。

B.生物均具有很强的繁殖能力,又由于生物生存的空间与食物是有限的,所以生物就会因争夺生存的空间与食物而进行生存斗争,错误。

C.生物就因争夺生存的空间与食物而进行生存斗争、生存竞争是实现选择的手段,错误。

D.适者生存、不适者被淘汰是结果,错误。

故选A。

5.C

自然选择:自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择。自然选择的主要内容是:过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。达尔文认为:因生存资源有限,生物的过度繁殖引起生存斗争(生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争、生物种内的斗争、生物种间的斗争)。在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去并将这些变异遗传给下一代;反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰,这就是自然选择。

【详解】

结合分析可知:“过度繁殖”、“生存竞争(或斗争)”、“适者生存”都是达尔文自然选择学说中心内容;而“和谐共存”不是达尔文自然选择学说中心内容。

故选C。

6.D

在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据。越古老的地层中,形成化石的生物越简单、低等、水生生物较多。越晚近的地层中,形成化石的生物越复杂、高等、陆生生物较多,因此证明生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生。

【详解】

A.生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从低等到高等,从水生到陆生,A正确。

B.原始生命先进化成原核生物,如细菌、蓝藻等,再进化成真核生物。由于营养方式的不同,原始生命向着两个方向进化,一部分进化成含叶绿素的原始藻类,另一部分进化成不含叶绿素的原始单细胞动物,再由它们分别进化成各种各样的植物和动物。经过极其漫长的历程,才逐渐进化为现代这样丰富多彩的生物界,所以生物多样性是生物长期进化的结果,B正确。

C.脊椎动物进化历程为: ,C正确。

D.植物进化历程为: ,D错误。

故选D。

7.A

在难以直接拿研究对象做实验时,有时用模型来做实验,或者模仿实验的某些条件进行实验,叫模拟实验。

【详解】

A.探究花生种子大小的变异,可以通过实验的方法直接去探究,A符合题意。

BCD.探究动物保护色的形成过程、精子与卵细胞的随机结合、米勒研究原始地球条件的实验都不能直接完成实验,必须利用模拟实验来完成,BCD不符合题意。

故选A。

8.B

自然选择是自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适者生存,不适者被淘汰的过程。人工选择是在人为控制的条件下,选择对人类有利的生物变异以形成新品种。

【详解】

ACD.人工选择和自然选择的基础都是生物的变异,人工选择具有时间短,见效快的优点,而自然选择要经过若干年的积累,会缓慢发生或突然发生性状的改变,两者最后都会创造出新的类型,ACD三项正确。

B.人工选择保留的变异是人为选出的,可以直接观察到或体验到,B错误。

故选B。

9.B

生物进化的原因,现在被人们普遍接受的是达尔文提出的自然选择学说。该学说认为,在自然界中的生物通过不定向的变异,定向的自然选择,经过激烈的生存竞争,适应者生存,不适者被淘汰,这就是自然选择。

【详解】

A.变异是普遍存在的不定向的,既有有利变异也有有害变异,蚊子产生的后代中既有抗药性强的个体,也有抗药性差的个体,正确。

BD.杀虫剂使用杀死抗药性差的个体,抗药性强的个体存活下来并把抗药性基因传给后代,多代积累,使得蚊子种群抗药性增强,这是杀虫剂对蚊子不断选择的结果,B错误,D正确。

C.遗传和变异为生物进化提供原始的材料,是自然选择的基础,即生物不断产生不定向的可遗传变异是生物进化的内因,生存环境的变化是生物进化的外因,生物进化是遗传变异和环境因素共同作用的结果,正确。

故选B。

10.D

变异是指子代与亲代之间的差异,子代个体之间的差异的现象。按照变异对生物是否有利分为有利变异和不利变异。有利变异对生物生存是有利的,不利变异对生物生存是不利的。按照变异的原因可以分为可遗传的变异和不可遗传的变异。可遗传的变异是由遗传物质改变引起的,可以遗传给后代;由环境改变引起的变异,是不遗传的变异,不能遗传给后代。

【详解】

A.新冠病毒变异的方向是不确定的,因此变异不一定使患者致死率增强,A正确。

B.根据分析知新冠病毒遗传物质发生变化导致病毒变异,B正确。

C.变异后新冠病毒传染性增强,这对生物生存是有利的,属于有利变异,C正确。

D.病毒产生抗药性的变异是由于相关药物对抗药性变异的选择,而不是药物导致变异,D错误。

故选D。

11.C

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择;长颈鹿的颈很长,是在长期的生存斗争中自然选择的结果。

【详解】

A.颈长的长颈鹿能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,这是适应环境的需求,A不符合题意。

B.代代经常吃高处的叶子的结果,这是拉马克用进废退学说的观点,B不符合题意。

C.D.达尔文认为,在激烈的生存斗争中,具有有利变异(颈长)的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异(颈短)的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡,这是自然选择的结果,同时也说明变异是不定向的,C符合题意,D不符合题意。

故选C。

12.C

在研究生命的起源中,美国学者米勒模拟原始地球的条件设计了一个实验装置,将甲烷、氨、氢、水蒸气等气体泵入一个密闭的装置内,通过火花放电,合成了氨基酸。因此,证明了从无机物合成有机物是有可能的这一结论,表明在原始地球上可以产生有机大分子。

【详解】

A.越是古老的地层中发掘的生物化石结构越简单、低等,水生生物的化石越多;越是晚期的地层中发掘的生物化石结构越复杂、高等,陆生生物化石越多,因此,生物的进化经历了从水生到陆生,从低等到高等,从简单到复杂的进化历程,A正确。

B.米勒的模拟实验表明,原始地球上能形成构成生物体的氨基酸等小分子的有机物,B正确。

C.长颈鹿的脖子存在颈长和颈短的差异,颈长的个体能够吃到高处的树叶,就容易生存下去,并且繁殖后代;颈短的个体,吃不到高处的树叶,当环境改变食物缺少时,就会因吃不到足够的树叶而导致营养不良,体质虚弱,本身活下来的可能性很小,留下后代的就会就更小;经过许多代以后,颈短的长颈鹿就被淘汰了。因此,长颈鹿的颈很长,是在长期的生存斗争中自然选择的结果,C错误。

D.在距今1200多万年前,森林古猿广泛分布于非、亚、欧地区,尤其是非洲的热带丛林,森林古猿的一支是现代类人猿,以树栖生活为注;另一支却由于环境的改变慢慢的进化成了人类,可见人类和类人猿的关系最近,是近亲,它们有共同的原始祖先是森林古猿,D正确。

故选C。

13.B

达尔文,英国生物学家,进化论的奠基人。

【详解】

A.林奈是植物分类学家。他的伟大功绩还在于为植物进行了科学的命名,建立了植物“双名命名法”,A不符合题意。

B.达尔文在探究生物进化奥秘的过程中,具有重要贡献,提出了自然选择学说,被恩格斯赞誉为“19世纪自然科学三大发现”之一,是进化论的奠基人,B符合题意。

C.英国17世纪著名的生理学家和医生。他发现了血液循环的规律,奠定了近代生理科学发展的基础,C不符合题意。

D.法国博物学家,生物学伟大的奠基人之一。他最先提出生物进化的学说,是进化论的倡导者和先驱,提出了“用进废退学说”,D不符合题意。

故选B。

14.C

达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。

【详解】

A.自然选择决定生物进化的方向,A正确。

B.性状受环境因素和基因共同作用,环境因素能掩盖基因对性状的控制,如室外工作人员的肤色黑,B正确。

C.变异是不定向的,环境对变异起选择作用,北极熊的体色是与环境一致的白色,是长期自然选择的结果,C错误。

D.人类不同种族在体质特征上的差异体现了生物适应环境的特点,是自然选择的结果,D正确。

故选C。

15.B

(1)自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。

(2)按照达尔文的自然选择学说,甲虫的抗药性产生机制是这样的:甲虫在繁殖后代的过程中产生了很多变异,这些变异中包含具有抗药性的变异,杀虫剂对甲虫的变异进行了选择,具有抗药性的变异个体生存下来并产生后代,无抗药性变异的个体则被淘汰,这样,一代代选择并积累下去,就产生了甲虫的抗药性。

【详解】

A.按照达尔文的自然选择学说,害虫群体中存在抗药性变异个体,具有抗药性变异的个体会不断繁殖,并把该性状遗传给后代,A正确。

B.变异是不定向的,杀虫剂不能导致甲虫产生抗药性强的变异,B错误。

C.自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。农业生产中长期使用某种杀虫剂后,害虫的抗药性增强,杀虫效果减弱的原因是杀虫剂对害虫有选择作用,使抗药性强的害虫被保留了下来,因此杀虫剂对害虫起了定向选择的作用,C正确。

D.按照达尔文的自然选择学说:①生物普遍具有很强的繁殖力,即过度繁殖;②未使用杀虫剂Ⅰ之前,这些后代中就有抗药性强的个体,也有抗药性弱的个体;③抗药性强的个体将基因传递给了后代,害虫抗药性越来越强是因为杀虫剂对害虫起了定向选择作用;④从图中曲线可以看出,使用杀虫剂Ⅰ一段时间后,害虫适应了具有杀虫剂的环境,开始繁殖,数量增加,这种适应的形成是自然选择的结果。当使用杀虫剂Ⅱ时,害虫由于不适应改变了的环境而大量死亡,经过再次积累,新的有利变异重新适应环境,D正确。

故选B。

16.自然选择

自然选择学说的核心是“物竞天择,适者生存”,源于达尔文于1859 年发表的惊世骇俗的宏篇巨著《物种起源》。其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【详解】

达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰的过程叫做自然选择。

掌握自然选择学说的概念和内涵是解题的关键。

17. 生存竞争 环境

本题考查对达尔文自然选择学说的理解。过度繁殖、生存斗争、遗传变异、适者生存。

【详解】

自然界中各种生物普遍具有很强的繁殖能力,从而能产生大量的后代。而生物赖以生存的食物和空间是有限的,生物为了获取食物和空间,要进行生存斗争即生存竞争。自然界中生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体被淘汰。自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。而生物生存的环境是多种多样的,生物对环境的适应形成了生物的多样性,因此生物的适应性和多样性都是自然选择的结果。生物通过遗传、变异和自然选择,不断进化。环境的定向选择作用决定着生物进化的方向。

遗传和变异是生物进化的内在基础,环境的变化是生物进化的外在动力,生物只有适应不断变化的环境,才能生存和发展。

18. 生存斗争 不适应者被淘汰掉

达尔文的自然选择学说,其主要内容有四点:过度繁殖,生存斗争(也叫生存竞争),遗传和变异,适者生存。

【详解】

达尔文认为,在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。这就是说,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。达尔文把在激烈的生存斗争过程中,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉的过程叫做自然选择。

此题主要考查了达尔文的自然选择说。

19.(1) 节律行为(昼夜节律) 先天性行为

(2) 蛹 甲

(3) 变异 遗传

(4)生活中尽量不要长期使用同一种灭蚊剂

动物的行为按行为的不同表现可分为觅食行为、贮食行为、攻击行为(同类)、防御行为(不同类)、领域行为、繁殖行为、节律行为(洄游行为,迁徙行为)、社会行为、定向行为、通讯行为等;按获得途径可分为先天性行为和学习行为,先天性行为:是由动物体内遗传物质决定的,生来就有的一种行为;学习行为是动物在遗传因素的基础上,在环境因素作用下,通过生活经验和学习获得的行为。

(1)

白纹伊蚊昼出夜伏,根据功能划分这种行为属于节律行为;雄蚊吸食植物汁液和花蜜,雌蚊吸食血液,从行为形成的过程分析,这种行为属于先天性行为。

(2)

白纹伊蚊是完全变态发育的昆虫,第一代中的雌雄蚊交配后雌蚊受精并产下受精卵,之后经幼虫、蛹、成虫这四个完全变态发育时期。据图判断,甲灭蚊剂的长期使用,白纹伊蚊后代存活率逐代增高,其杀灭白纹伊蚊的效果逐代减弱,最终失效。

(3)

根据达尔文的自然选择学说,未使用灭蚊剂前,白纹伊蚊的后代就出现不定向变异,有的抗药性强、有的抗药性弱,这种现象在遗传学上称为变异,施用灭蚊剂后抗药性强的个体存活下来,其抗药性可遗传给下一代,经多代筛选,抗药性强的个体越来越多,实现人工定向选择。

(4)

依据上述实验结果和自然选择学说,请你写出一条生活中灭蚊的建议:生活中尽量不要长期使用同一种灭蚊剂,以免蚊子产生耐药性。

20.(1) 哺乳类##哺乳动物

两栖类##两栖动物

(2)爬行类##爬行动物

(3) 化石 从低等到高等

(4)有利变异

1.生物进化的总体趋势是从简单到复杂,从水生到陆生,从低等到高等。

2.动物的进化历程是由无脊椎动物进化到脊椎动物,脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始的鸟类和原始的哺乳类。

(1)

动物的进化历程是由无脊椎动物进化到脊椎动物,脊椎动物的进化历程:原始鱼类→原始两栖类→原始爬行类→原始的鸟类和原始的哺乳类。所以,图中,A是哺乳类(哺乳动物),B是两栖类(两栖动物)。

(2)

由分析结合题图可以看出,[A](哺乳类)与鸟类都起源于古代的爬行类(爬行动物)。

(3)

在研究生物的进化的过程中,化石是重要的证据,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多。所以,研究发现在古老的地层中只有低等生物出现,而高等生物则出现在较晚的底层中。从这一研究结果可以看出生物的进化趋势是由低等到高等。

(4)

自然界中的生物,通过激烈的生存斗争,适应者生存下来,不适应者被淘汰,这就是自然选择。在自然界中,生物普遍具有很强的繁殖能力,能够产生大量的后代,而生物赖以生存的食物和空间都是非常有限的,任何生物要生存下去,就得为获取足够的食物和空间而进行生存斗争。生物个体都有遗传和变异的特性,只有那些具有有利变异的个体,在生存斗争中才容易生存下来,并将这些变异遗传给下一代,而具有不利变异的个体则容易被淘汰。所以,生物多样性是生物亿万年进化的结果。通过自然选择,可遗传的有利变异逐渐积累,导致生物更好地适应特定的环境,不断出现适应各种环境的生物新类型。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页