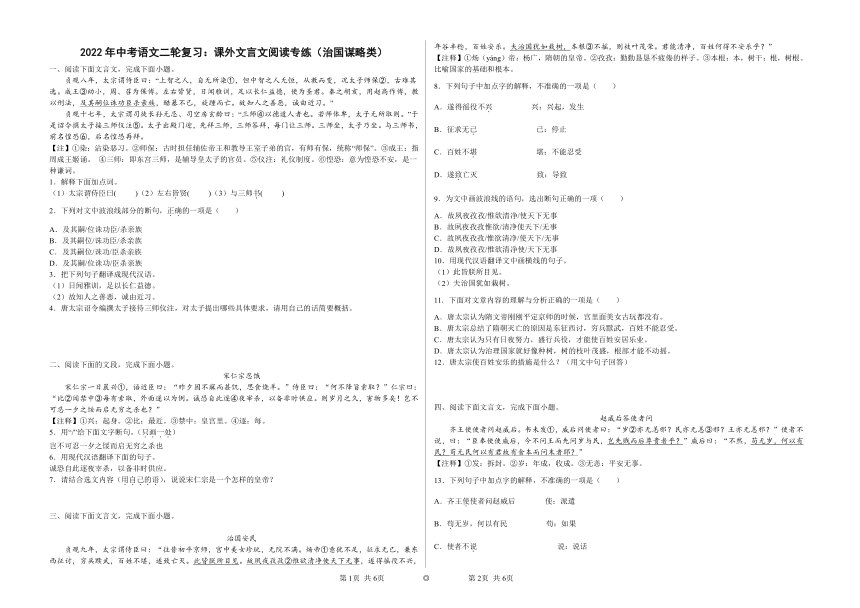

2022年中考语文二轮复习:课外文言文阅读专练(治国谋略类)(含答案)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文二轮复习:课外文言文阅读专练(治国谋略类)(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 34.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-14 11:05:58 | ||

图片预览

文档简介

2022年中考语文二轮复习:课外文言文阅读专练(治国谋略类)

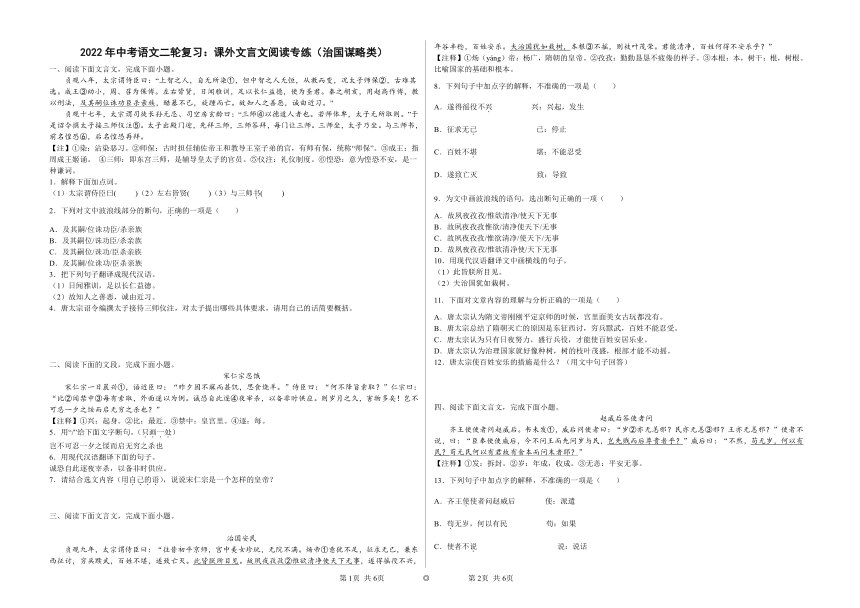

一、阅读下面文言文,完成下面小题。

贞观八年,太宗谓侍臣曰:“上智之人,自无所染①,但中智之人无恒,从教而变,况太子师保②,古难其选。成王③幼小,周、召为保傅。左右皆贤,日闻雅训,足以长仁益德,使为圣君。秦之胡亥,用赵高作傅,教以刑法,及其嗣位诛功臣杀亲族,酷暴不已,旋踵而亡。故知人之善恶,诚由近习。”

贞观十七年,太宗谓司徒长孙无忌、司空房玄龄曰:“三师④以德道人者也。若师体卑,太子无所取则。”于是诏令撰太子接三师仪注⑤。太子出殿门迎,先拜三师,三师答拜,每门让三师。三师坐,太子乃坐。与三师书,前名惶恐⑥,后名惶恐再拜。

【注】①染:沾染恶习。②师保:古时担任辅佐帝王和教导王室子弟的官,有师有保,统称“师保”。③成王:指周成王姬诵。 ④三师:即东宫三师,是辅导皇太子的官员。⑤仪注:礼仪制度。⑥惶恐:意为惶恐不安,是一种谦词。

1.解释下面加点词。

(1)太宗谓侍臣曰( )(2)左右皆贤( )(3)与三师书( )

2.下列对文中波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.及其嗣/位诛功臣/杀亲族

B.及其嗣位/诛功臣/杀亲族

C.及其嗣位/诛功/臣杀亲族

D.及其嗣/位诛功/臣杀亲族

3.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)日闻雅训,足以长仁益德。

(2)故知人之善恶,诚由近习。

4.唐太宗诏令编撰太子接待三师仪注,对太子提出哪些具体要求,请用自己的话简要概括。

二、阅读下面的文段,完成下面小题。

宋仁宗忍饿

宋仁宗一日晨兴①,语近臣曰:“昨夕因不寐而甚饥,思食烧羊。”侍臣曰:“何不降旨索取?”仁宗曰:“比②闻禁中③每有索取,外面遂以为例。诚恐自此逐④夜宰杀,以备非时供应。则岁月之久,害物多矣!岂不可忍一夕之馁而启无穷之杀也?”

【注释】①兴:起身。②比:最近。③禁中:皇宫里。④逐:每。

5.用“/”给下面文字断句。(只画一处)

岂不可忍一夕之馁而启无穷之杀也

6.用现代汉语翻译下面的句子。

诚恐自此逐夜宰杀,以备非时供应。

7.请结合选文内容(用自己的语),说说宋仁宗是一个怎样的皇帝?

三、阅读下面文言文,完成下面小题。

治国安民

贞观九年,太宗谓侍臣曰:“往昔初平京师,宫中美女珍玩,无院不满。炀帝①意犹不足,征求无已,兼东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致亡灭。此皆朕所目见。故夙夜孜孜②惟欲清净使天下无事,遂得徭役不兴,年谷丰稔,百姓安乐。夫治国犹如栽树,本根③不摇,则枝叶茂荣。君能清净,百姓何得不安乐乎?”

【注释】①炀(yáng)帝:杨广,隋朝的皇帝。②孜孜:勤勤恳恳不疲倦的样子。③本根:本,树干;根,树根。比喻国家的基础和根本。

8.下列句子中加点字的解释,不准确的一项是( )

A.遂得徭役不兴 兴:兴起,发生

B.征求无已 已:停止

C.百姓不堪 堪:不能忍受

D.遂致亡灭 致:导致

9.为文中画波浪线的语句,选出断句正确的一项( )

A.故夙夜孜孜/惟欲清净/使天下无事

B.故夙夜孜孜惟欲/清净使天下/无事

C.故夙夜孜孜/惟欲清净/使天下/无事

D.故夙夜孜孜/惟欲清净使/天下无事

10.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)此皆朕所目见。

(2)夫治国犹如栽树。

11.下面对文章内容的理解与分析正确的一项是( )

A.唐太宗认为隋文帝刚刚平定京师的时候,宫里面美女古玩都没有。

B.唐太宗总结了隋朝灭亡的原因是东征西讨,穷兵黩武,百姓不能忍受。

C.唐太宗认为只有日夜努力,盛行兵役,才能使百姓安居乐业。

D.唐太宗认为治理国家就好像种树,树的枝叶茂盛,根部才能不动摇。

12.唐太宗使百姓安乐的措施是什么?(用文中句子回答)

四、阅读下面文言文,完成下面小题。

赵威后答使者问

齐王使使者问赵威后。书未发①,威后问使者曰:“岁②亦无恙邪?民亦无恙③邪?王亦无恙邪?”使者不说,曰:“臣奉使使威后,今不问王而先问岁与民,岂先贱而后尊贵者乎?”威后曰:“不然,苟无岁,何以有民?苟无民何以有君故有舍本而问末者耶?”

【注释】①发:拆封。②岁:年成,收成。③无恙:平安无事。

13.下列句子中加点字的解释,不准确的一项是( )

A.齐王使使者问赵威后 使:派遣

B.苟无岁,何以有民 苟:如果

C.使者不说 说:说话

D.今不问王而先问岁与民 而:连词,表转折

14.为文中画波浪线的语句,选出断句正确的一项( )

A.苟无民/何以有君/故有舍本而问末者耶

B.苟无民何/以有君/故有舍本而问末者耶

C.苟无民何以/有君故有舍本/而问末者耶

D.苟无民/何以有君故有舍本/而问末者耶

15.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)岂先贱而后尊贵者乎?

(2)不然,苟无岁,何以有民?

16.下面对文章内容的理解与分析正确的一项是( )

A.齐王派使者来问问候赵成后,赵威后看了齐王的信,询问使者问题。

B.齐国使者听到赵威后的问题很高兴。

C.赵威后认为齐国使者的做法是对的。

D.从文中可以看出赵威后是一个懂得体恤百姓的人。

17.请从“故有舍本而问末者耶?”句中提炼一个成语,并说句中的“本”和“末”具体指什么?

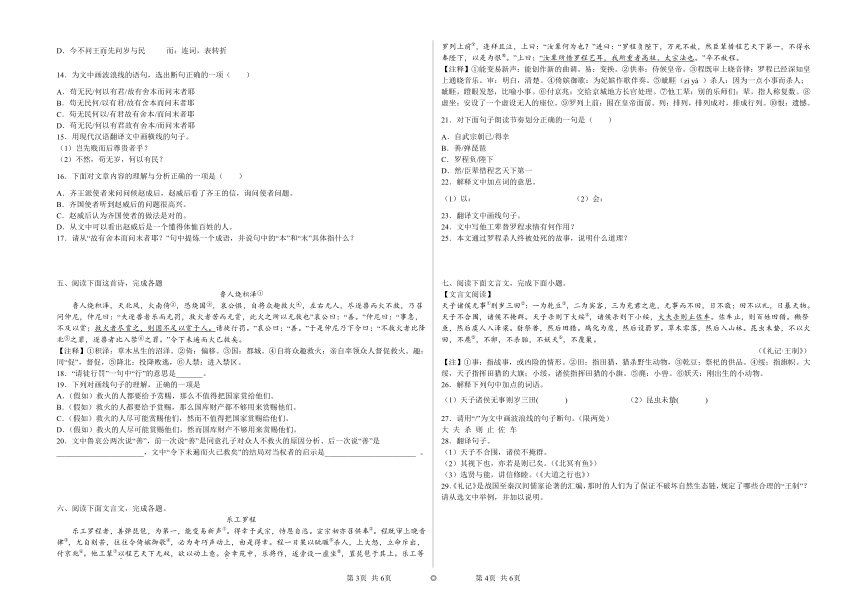

五、阅读下面这首诗,完成各题

鲁人烧积泽①

鲁人烧积泽,天北风,火南倚②,恐烧国③,哀公惧,自将众趣救火④,左右无人,尽逐兽而火不救,乃召问仲尼,仲尼曰:“夫逐兽者乐而无罚,救火者苦而无赏,此火之所以无救也”哀公曰:“善。”仲尼曰:“事急,不及以赏;救火者尽赏之,则国不足以赏于人。请徒行罚。”哀公曰:“善。”于是仲尼乃下令曰:“不救火者比降北⑤之罪,逐兽者比入禁⑥之罪。”令下未遍而火已救矣。

【注释】①积泽:草木丛生的沼泽。②倚:偏移。③国:都城。④自将众趣救火:亲自率领众人督促救火。趣:同“促”,督促,⑤降北:投降败逃,⑥人禁:进入禁区。

18.“请徒行罚”一句中“行”的意思是_______。

19.下列对画线句子的理解,正确的一项是

A.(假如)救火的人都要给予赏赐,那么不值得把国家赏给他们。

B.(假如)救火的人都要给予赏赐,那么国库财产都不够用来赏赐他们。

C.(假如)救火的人尽可能赏赐他们,然而不值得把国家赏赐给他们。

D.(假如)救火的人尽可能赏赐他们,然而国库财产不够用来赏赐他们。

20.文中鲁哀公两次说“善”,前一次说“善”是同意孔子对众人不救火的原因分析、后一次说“善”是 _______________________,文中“令下未遍而火已救矣”的结局对当权者的启示是________________________ 。

六、阅读下面文言文,完成各题。

乐工罗程

乐工罗程者,善弹琵琶,为第一,能变易新声①。得幸于武宗,恃恩自恣。宣宗初亦召供奉②。程既审上晓音律③,尤自刻苦,往往令倚嫔御歌④,必为奇巧声动上,由是得幸。程一日果以眦睚⑤杀人,上大怒,立命斥出,付京兆⑥。他工辈⑦以程艺天下无双,欲以动上意。会幸苑中,乐将作,遂旁设一虚坐⑧,置琵琶于其上。乐工等罗列上前⑨,连拜且泣,上曰:“汝辈何为也?”进曰:“罗程负陛下,万死不赦,然臣辈惜程艺天下第一,不得永奉陛下,以是为恨⑩。”上曰:“汝辈所惜罗程艺耳,我所重者高祖、太宗法也。”卒不赦程。

【注释】①能变易新声:能创作新的曲调。易:变换。②供奉:侍候皇帝。③程既审上晓音律:罗程已经深知皇上通晓音乐。审:明白,清楚。④倚嫔御歌:为妃嫔作歌伴奏。⑤眦睚(zì yá )杀人:因为一点小事而杀人;眦睚,瞪眼发怒,比喻小事。⑥付京兆:交给京城地方长官处理。⑦他工辈:别的乐师们;辈,指人称复数。⑧虚坐:安设了一个虚设无人的座位。⑨罗列上前:围在皇帝面前。列:排列,排列成对,排成行列。⑩恨:遗憾。

21.对下面句子朗读节奏划分正确的一句是( )

A.自武宗朝已/得幸

B.善/弹琵琶

C.罗程负/陛下

D.然/臣辈惜程艺天下第一

22.解释文中加点词的意思。

(1)以: (2)会:

23.翻译文中画线句子。

24.文中写他工辈替罗程求情有何作用?

25.本文通过罗程杀人终被处死的故事,说明什么道理?

七、阅读下面文言文,完成下面小题。

【文言文阅读】

天子诸侯无事①则岁三田②:一为乾豆③,二为宾客,三为充君之庖,无事而不田,日不敬;田不以礼,日暴天物。天子不合围,诸侯不掩群。天子杀则下大绥④,诸侯杀则下小绥,大夫杀则止佐车。佐车止,则百姓田猎。獭祭鱼,然后虞人入泽梁。豺祭兽,然后田猎。鸠化为鹰,然后设罻罗。草木零落,然后入山林。昆虫未蛰,不以火田,不麂⑤,不卵,不杀胎,不妖夭⑥,不覆巢。

(《礼记·王制》)

【注】①事:指战事,或凶险的情形。②田:指田猎,猎杀野生动物,③乾豆:祭祀的供品。④绥:指旗帜。大绥,天子指挥田猎的大旗;小绥,诸侯指挥田猎的小旗。⑤麂:小兽。⑥妖夭:刚出生的小动物。

26.解释下列句中加点的词语。

(1)天子诸侯无事则岁三田( ) (2)昆虫未蛰( )

27.请用“/”为文中画波浪线的句子断句。(限两处)

大 夫 杀 则 止 佐 车

28.翻译句子。

(1)天子不合围,诸侯不掩群。

(2)其视下也,亦若是则已矣。(《北冥有鱼》)

(3)选贤与能,讲信修睦。(《大道之行也》)

29.《礼记》是战国至秦汉间儒家论著的汇编,那时的人们为了保证不破坏自然生态链,规定了哪些合理的“王制”?请从选文中举例,并加以说明。

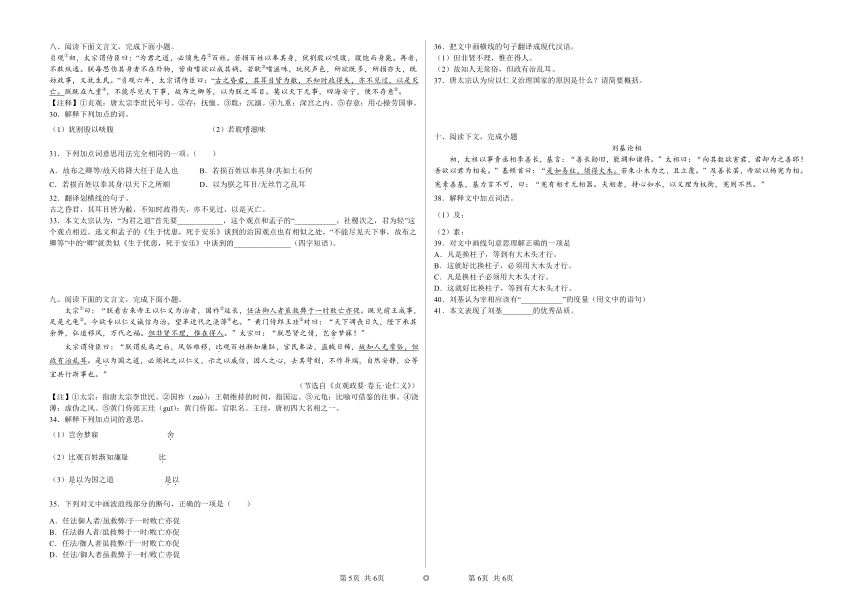

八、阅读下面文言文,完成下面小题。

贞观①初,太宗谓侍臣曰:“为君之道,必须先存②百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。再者,不敢纵逸。朕每思伤其身者不在外物,皆由嗜欲以成其祸。若耽③嗜滋味,玩悦声色,所欲既多,所损亦大,既妨政事,又扰生民。”贞观六年,太宗谓侍臣曰:“古之昏君,其耳目皆为敝,不知时政得失,亦不见过,以是灭亡。朕既在九重④,不能尽见天下事,故布之卿等,以为朕之耳目。莫以天下无事,四海安宁,便不存意⑤。

【注释】①贞观:唐太宗李世民年号。②存:抚恤。③耽:沉溺。④九重:深宫之内。⑤存意:用心操劳国事。

30.解释下列加点的词。

(1)犹割股以啖腹 (2)若耽嗜滋味

31.下列加点词意思用法完全相同的一项。( )

A.故布之卿等/故天将降大任于是人也 B.若损百姓以奉其身/其如土石何

C.若损百姓以奉其身/以天下之所顺 D.以为朕之耳目/无丝竹之乱耳

32.翻译划横线的句子。

古之昏君,其耳目皆为敝,不知时政得失,亦不见过,以是灭亡。

33.本文太宗认为,“为君之道”首先要____________,这个观点和孟子的“___________,社稷次之,君为轻”这个观点相近。选文和孟子的《生于忧患,死于安乐》谈到的治国观点也有相似之处,“不能尽见天下事,故布之卿等”中的“卿”就类似《生于忧患,死于安乐》中谈到的_______________(四字短语)。

九、阅读下面的文言文,完成下面小题。

太宗①曰:“朕看古来帝王以仁义为治者,国祚②延长,任法御人者虽救弊于一时败亡亦促。既见前王成事,足是元龟③。今欲专以仁义诚信为治。望革近代之浇薄④也。”黄门侍郎王珪⑤对曰:“天下凋丧日久,陛下承其余弊,弘道移风,万代之福。但非贤不理,惟在得人。”太宗曰:“朕思贤之情,岂舍梦寐!”

太宗谓侍臣曰:“朕谓乱离之后,风俗难移,比观百姓渐知廉耻,官民奉法,盗贼日稀,故知人无常俗,但政有治乱耳。是以为国之道,必须抚之以仁义,示之以威信,因人之心,去其苛刻,不作异端,自然安静,公等宜共行斯事也。”

(节选自《贞观政要·卷五·论仁义》)

【注】①太宗:指唐太宗李世民。②国祚(zuò):王朝维持的时间,指国运。③元龟:比喻可借鉴的往事。④浇薄:虚伪之风。⑤黄门侍郎王珪(guī):黄门侍郎,官职名。王珪,唐初四大名相之一。

34.解释下列加点词的意思。

(1)岂舍梦寐 舍

(2)比观百姓渐知廉耻 比

(3)是以为国之道 是以

35.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.任法御人者/虽救弊/于一时败亡亦促

B.任法御人者/虽救弊于一时/败亡亦促

C.任法/御人者虽救弊/于一时败亡亦促

D.任法/御人者虽救弊于一时/败亡亦促

36.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)但非贤不理,惟在得人。

(2)故知人无常俗,但政有治乱耳。

37.唐太宗认为应以仁义治理国家的原因是什么?请简要概括。

十、阅读下文,完成小题

刘基论相

初,太祖以事责丞相李善长,基言:“善长勋旧,能调和诸将。”太祖曰:“向其数欲害君,君却为之善耶!吾欲以君为相矣。”基顿首曰:“是如易柱,须得大木。若束小木为之,且立覆。”及善长罢,帝欲以杨宪为相。宪素善基,基力言不可,曰:“宪有相才无相器。夫相者,持心如水,以义理为权衡,宪则不然。”

38.解释文中加点词语。

(1)及:

(2)素:

39.对文中画线句意思理解正确的一项是

A.凡是换柱子,等到有大木头才行。

B.这就好比换柱子,必须用大木头才行。

C.凡是换柱子必须用大木头才行。

D.这就好比换柱子,等到有大木头才行。

40.刘基认为宰相应该有“___________”的度量(用文中的语句)

41.本文表现了刘基________的优秀品质。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案

1. 对……说 都 写信(书信)

2.B

3.(1)每天都能听到有益的教诲,足以增长仁义道德。

(2)由此(因此)可知人的善恶,的确是由于接近习性相同的人(而受到影响)。

4.①太子要走出殿门迎接师父。 ②先礼拜三师。 ③每当过门时,要让三师在前。④三师坐下后,太子才能坐。 ⑤给三师写信,前边称“惶恐”,后边再写上“惶恐再拜”。

参考译文

贞观八年,唐太宗对侍从的大臣们说:“上等智能的圣人,当然不会沾染恶习,但中等智能的人不稳定,他们的性情会随着教育而变化,况且太子的师傅,在古代就很难挑选。周成王即位时年纪幼小,周公、召公做他的太保太傅,左右都是贤人,每天他都能听到有益的教诲,这足以增长他的仁义道德,让他成为圣明的君主。秦二世胡亥,用赵高做师傅,赵高教他刑法,胡亥继位后,就诛戮功臣,屠杀亲族,残酷暴虐到了极点,结果秦国很快就灭亡了。由此可知人的善恶确实受身边人的影响。”

贞观十七年,唐太宗对司徒长孙无忌、司空房玄龄说:“三师是以德行来教导太子的人。如果三师的身份卑下,太子就没有学习的榜样。”于是下诏,让人编撰太子接待三师的礼仪制度。太子要走出殿门迎接师父,先礼拜三师,然后三师答拜,每当过门时要让三师在前。三师坐下后,太子才能坐。写给三师的书信,前边称“惶恐”,后边再写上“惶恐再拜”。

5.岂不可忍一夕之馁/而启无穷之杀也

6.我实在担心从此之后你们会每夜宰杀,来供应我的不时之需。

7.宋仁宗因担心下命令索要烧羊,老百姓就要天天要宰羊,虚耗民财,拒绝了近臣的提议,从而看出他是一个仁政爱民(体恤百姓疾苦或以民为本)的皇帝。

译文:一天早上,宋仁宗起床后,对身边的大臣说:“昨天晚上睡不着所以觉得肚子很饿,于是就特别想吃烧羊。”身边的近臣听到后说:“那皇上为什么不下命令去取几个来?”仁宗听后说道:“近来听说皇宫里只要索要一次,宫外的人便以此为例,(天天要宰羊,以备我享用)。我是真的担心从此你们会每夜宰杀,来供应我的不时之需呢!那么时间一长,就要浪费许多人力物力啊!怎么能不克制一时的饥饿,从而开始无止境的杀戮呢?”

8.C

9.A

10.(1)这些都是我亲眼看见的。

(2)治理国家就好像种树。

11.B

12.夙夜孜孜②惟欲清净使天下无事,遂得徭役不兴,年谷丰稔,百姓安乐。

参考译文:

贞观九年,唐太宗对侍从的大臣们说:“当年刚刚平定京师,宫中的美女、奇珍玩物,没有一个宫院不是满满的。可隋炀帝还是不满足,横征暴敛搜求不止,加上东征西讨,穷兵黩武,弄得百姓无法忍受,于是导致了隋朝灭亡。这些都是我亲眼见到的。”“因此我每天从早到晚辛勤努力、毫无厌倦,只求清净无为,使天下不生事端,从而做到徭役停罢,五谷丰收,百姓安居乐业。治国好比种树,只要树根稳固不动摇,就能枝繁叶茂。君主能够实行清净无为,百姓怎会不安居乐业呢?”

13.C

14.A

15.(1)哪里有先问卑贱者后问尊贵者的呢?

(2)不是这样的,如果没有收成,凭什么有百姓?

16.D

17.“舍本逐末”或“舍本求末”;“本”指民,即老百姓,“末”指“君”,即国君。

参考译文:

齐国国王派遣使者去问候赵威后,书信还没有启封,威后就问使者说:“今年的年成好吗?老百姓好吗?齐王好吗?”使者不高兴,说:“下臣奉齐王的使命,出使到威后这里来,现在您不问齐王,反而先问年成和百姓,岂不是把贱的放在前面,把尊贵的放在后面吗?”威后说:“不是这样。假如没有收成,哪里有百姓?假如没有百姓,哪里有国君?因而有所问,能不问根本而问末节的吗?”

18.实施

19.B

20. 同意孔子提出的让人救火的方案; 赏罚得当能提高管理的效率。

参考译文

鲁人放火烧积泽,偏偏天刮北风,火势向南蔓延,眼看都城将要受到波及。哀公害怕,鼓励百姓参与救火,旁边没有人,但百姓只愿意驱赶野兽,没有人愿意救火,哀公于是召见并向孔子请教。孔子说:“驱赶野兽任务轻松却不会受到责罚,救火不但辛苦危险,又没有奖赏,所以没有人愿意救火。”哀公说:“说得对。”孔子说:“事情紧急来不及行赏,再说凡是参与救火的人都有赏,那么国库财产都不足够用来赏赐给他们。如今,请允许我只使用刑法。”哀公说:“好。”于是仲尼就下令说:“凡是不参与救火者,比照降敌之罪处理;只驱赶野兽的人,按照坐牢之罪。”命令还未遍及全国上下,积泽的大火已被扑灭。

21.D

22.(1)因为 (2)正好,适逢

23.你们这些人惋惜的只不过是罗程的技艺罢了,我看重的是高祖、太宗传下来的法律。

24.①侧面表现了罗程的弹奏技艺之高超。②侧面表现了武宗会以国法为重,不 会因偏爱和人情而废法。

25.说明治国者必须严格执法的道理。

译文:

乐师罗程,擅长弹奏琵琶,技艺天下第一,能够变换创作出新颖的乐曲。他在唐武宗时得到了皇上的宠爱,凭仗着皇上的恩宠,自己还骄横放肆。唐宣宗初年又召他到宫廷演奏。罗程知道皇上通晓音乐的曲调韵律,自己研习音乐尤其刻苦,时常皇上命令罗程依照格律为妃嫔作歌伴奏,罗程必定演奏出新奇巧妙的乐曲使皇上动情,因此罗程得到了宣宗皇帝的宠幸。一天,罗程竟然因小事杀死了人,皇上大为震怒,立即下令将他驱逐,押赴他给京城地方长官处理。其他乐工们因罗程的技艺天下无人能比,想要以此打动皇上的心意。适逢皇上到花园中去,将要演奏,乐工们便安设了一个空座,把琵琶放置在座位的上面。乐工们排列成队,走上前来,环绕在皇上跟前连连叩拜并痛哭流涕。皇上说:“你们这些人干什么呀?”众乐工向前来说道:“罗程对不起皇上您,他犯的罪无论怎样都不能赦免。但是我们这些臣民们都怜惜罗程天下无双的技艺,(他)不能得以永远侍奉给皇上,因此把这件事当成内心的遗憾。”皇上说:“你们这些人,怜惜的不过是罗程的技艺罢了,我所注重的是唐高祖、唐太宗时代所制定的法律啊。”最终,没有赦免罗程的罪。

26. (1)每年,一年 (2)蛰居,蛰伏。指虫子冬眠,藏起来不吃不动。

27.大夫杀/则/止佐车

28.(1)天子田猎时不四面团团围合,诸侯田猎时不成群掩杀猎物

(2)大鹏从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了

(3)选拔推荐品德高尚、有才干的人,讲求诚信,培养和睦气氛

29.示例:规定田猎的频度不能高,“岁三田”;规定田猎时不能完全猎杀,“不合围”“不掩群”;规定田猎的时间选择要合理,如“獭祭鱼”方能捕鱼、“豺祭兽”方能猎兽、鹰长成方能网捕:规定保护幼小动物的生长,“不麂,不卵,不杀胎,不妖夭,不覆巢”。

译文:天子、诸侯在没有战争和凶丧的情况下,每年田猎三次,其目的在于,第一是为了准备祭祀的供品,第二是为了招待宾客,第三是为了丰富天子、诸侯的膳食品种。在没有战争和凶丧的情况下也不田猎,就叫做不敬。由猎时不守规矩,随意捕杀,就叫做作践天帝所生之物。田猎的规矩是:天子打猎不应四面合围,诸侯打猎不应把成群的野兽全部杀光。射杀野兽之后,天子要放下指挥的大旗,诸侯要放下指挥的小旗。大夫射杀野兽后,就应命令协助驱赶野兽的副车停止驱赶。大夫的副车停止驱赶之后,百姓开始田猎。正月以后,虞人才可以进入川泽垒梁捕鱼。秋冬之交,才可以开始田猎。八月以后,才可以设网捕鸟。到了十月,才可以进入山林砍伐。昆虫尚未蛰居地下之前,不可以纵火焚草肥田。不捕捉小兽,不取鸟卵,不杀怀胎的母兽,不杀刚出生的小兽,不捣毁鸟巢。

30.(1)大腿(2)喜欢,特别爱好

31.A

32.古代的昏君,他的耳目都受到蒙蔽,弄不清哪些政策是成功的,哪些政策是失败的,也不知道自己有哪出过错,因此渐渐导致国灭身亡。(意近即可)

33. 先存百姓(关心百姓 体恤百姓) 民为贵 法家拂士

译文:

贞观初年,唐太宗对侍臣们说:“做国君所应当遵循的原则,必须首先关心百姓。如果用损害百姓的办法来满足自身的享乐,那就像从自己腿上割肉来充饥一样,肚子填饱了,人也就死了。再说,我从不敢放纵自己的欲求。使人身体受到损害的原因不在别的,都是由于自己贪欲才酿成的灾祸。如果一味沉溺于吃喝,沉湎于声色,那么这些欲望越多,所受到的损害也就越大,这样既妨害国家大事,又扰乱百姓。”贞观六年,唐太宗对侍臣们说:“古代的昏君,他们的耳目都受到蒙蔽,弄不清哪些政策是成功的,哪些政策的失败的,帝王也不知道自己有哪些过错,因此渐渐导致国灭身亡。我既然住在深宫之内,不可能完全知道天下所有的事情,所以把这些布置给你们,把你们当做我的耳目。不要以为国家太平,边疆安宁,就不用心操劳国事了。”

34.(1)停 (2)等到 (3)因此

35.B

36.(1)但是没有贤才是治理不好国家的,(治国)关键在于用人得当。

(2)我才知道民间没有固定不变的风俗习惯,只是施政的效果有好坏罢了。

37.①古代帝王,凡以仁义治理国家的,都国运长久,使用严刑酷法统治人民的,虽然能挽救一时的弊端,但国家很快就会灭亡;②民间的风俗习惯会根据施政的好坏有相应的改变。

译文:

太宗说:“我看古代的帝王,凡以仁义治理国家的,都国运久远。用严刑酷法统领人民的,虽然能挽救一时的弊端,但国家很快就会灭亡。我们已经看到了前代帝王办成事情的方法,就可以把它们当做可供借鉴的往事。现在,我们特意以诚信、仁义作为治理国家的方针,希望这有助于铲除近代的虚伪之风。”黄门侍郎王珪回答说:“天下荒废凋疲的时间已经很长了,陛下承担天下积弊,弘扬古代圣贤的道义,改变当地风俗,这是万民之福。但没有贤才是治理不好国家的,只在于用人得当。”太宗说:“我求贤若渴,难道要夜晚做梦都梦到贤才。”

唐太宗对侍从的大臣们说:“我原来认为在离乱之后,民间的风俗习惯会很难改变,近来我发现百姓逐渐懂得了廉洁和羞耻,官员庶民都能遵守法纪,盗贼一天比一天少,我才知道民间没有一成不变的风俗习惯,但政事上有太平还是混乱的区别。所以,治理国家,必须用仁义来抚慰百姓,同时还要显示出朝廷的威信,顺应民心,废除苛刻的法令,不做背离道义的事情,这样社会自然会平定安静。你们应该共同来做好这件事。”

38.(1)等到 (2)向来,一向

39.B

40.持心如水,以义理为权衡

41.为人公正、不徇私情、唯才是举

参考译文

当初,明太祖因为某事责怪丞相李善长,刘基说:“善长是有功勋的老臣子,能协调各位将领。”太祖说:“他以前有几次要害你,你却为他说好话。我想让你做丞相。”刘基磕头作礼后说:“立相这件事就像更换房柱,必须用大木头。如果用小木头,房柱一盖起来,立刻就会塌了。”等后来李善长被罢相,皇帝相让杨宪为相。杨宪和刘基关系素来很好,刘基却极力说不能立杨宪为相,他说:“杨宪有丞相的才干,但没有丞相的气度。为相的人,处事的态度要像水一样,要以义理来权衡,但杨宪不是这样的。”

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、阅读下面文言文,完成下面小题。

贞观八年,太宗谓侍臣曰:“上智之人,自无所染①,但中智之人无恒,从教而变,况太子师保②,古难其选。成王③幼小,周、召为保傅。左右皆贤,日闻雅训,足以长仁益德,使为圣君。秦之胡亥,用赵高作傅,教以刑法,及其嗣位诛功臣杀亲族,酷暴不已,旋踵而亡。故知人之善恶,诚由近习。”

贞观十七年,太宗谓司徒长孙无忌、司空房玄龄曰:“三师④以德道人者也。若师体卑,太子无所取则。”于是诏令撰太子接三师仪注⑤。太子出殿门迎,先拜三师,三师答拜,每门让三师。三师坐,太子乃坐。与三师书,前名惶恐⑥,后名惶恐再拜。

【注】①染:沾染恶习。②师保:古时担任辅佐帝王和教导王室子弟的官,有师有保,统称“师保”。③成王:指周成王姬诵。 ④三师:即东宫三师,是辅导皇太子的官员。⑤仪注:礼仪制度。⑥惶恐:意为惶恐不安,是一种谦词。

1.解释下面加点词。

(1)太宗谓侍臣曰( )(2)左右皆贤( )(3)与三师书( )

2.下列对文中波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.及其嗣/位诛功臣/杀亲族

B.及其嗣位/诛功臣/杀亲族

C.及其嗣位/诛功/臣杀亲族

D.及其嗣/位诛功/臣杀亲族

3.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)日闻雅训,足以长仁益德。

(2)故知人之善恶,诚由近习。

4.唐太宗诏令编撰太子接待三师仪注,对太子提出哪些具体要求,请用自己的话简要概括。

二、阅读下面的文段,完成下面小题。

宋仁宗忍饿

宋仁宗一日晨兴①,语近臣曰:“昨夕因不寐而甚饥,思食烧羊。”侍臣曰:“何不降旨索取?”仁宗曰:“比②闻禁中③每有索取,外面遂以为例。诚恐自此逐④夜宰杀,以备非时供应。则岁月之久,害物多矣!岂不可忍一夕之馁而启无穷之杀也?”

【注释】①兴:起身。②比:最近。③禁中:皇宫里。④逐:每。

5.用“/”给下面文字断句。(只画一处)

岂不可忍一夕之馁而启无穷之杀也

6.用现代汉语翻译下面的句子。

诚恐自此逐夜宰杀,以备非时供应。

7.请结合选文内容(用自己的语),说说宋仁宗是一个怎样的皇帝?

三、阅读下面文言文,完成下面小题。

治国安民

贞观九年,太宗谓侍臣曰:“往昔初平京师,宫中美女珍玩,无院不满。炀帝①意犹不足,征求无已,兼东西征讨,穷兵黩武,百姓不堪,遂致亡灭。此皆朕所目见。故夙夜孜孜②惟欲清净使天下无事,遂得徭役不兴,年谷丰稔,百姓安乐。夫治国犹如栽树,本根③不摇,则枝叶茂荣。君能清净,百姓何得不安乐乎?”

【注释】①炀(yáng)帝:杨广,隋朝的皇帝。②孜孜:勤勤恳恳不疲倦的样子。③本根:本,树干;根,树根。比喻国家的基础和根本。

8.下列句子中加点字的解释,不准确的一项是( )

A.遂得徭役不兴 兴:兴起,发生

B.征求无已 已:停止

C.百姓不堪 堪:不能忍受

D.遂致亡灭 致:导致

9.为文中画波浪线的语句,选出断句正确的一项( )

A.故夙夜孜孜/惟欲清净/使天下无事

B.故夙夜孜孜惟欲/清净使天下/无事

C.故夙夜孜孜/惟欲清净/使天下/无事

D.故夙夜孜孜/惟欲清净使/天下无事

10.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)此皆朕所目见。

(2)夫治国犹如栽树。

11.下面对文章内容的理解与分析正确的一项是( )

A.唐太宗认为隋文帝刚刚平定京师的时候,宫里面美女古玩都没有。

B.唐太宗总结了隋朝灭亡的原因是东征西讨,穷兵黩武,百姓不能忍受。

C.唐太宗认为只有日夜努力,盛行兵役,才能使百姓安居乐业。

D.唐太宗认为治理国家就好像种树,树的枝叶茂盛,根部才能不动摇。

12.唐太宗使百姓安乐的措施是什么?(用文中句子回答)

四、阅读下面文言文,完成下面小题。

赵威后答使者问

齐王使使者问赵威后。书未发①,威后问使者曰:“岁②亦无恙邪?民亦无恙③邪?王亦无恙邪?”使者不说,曰:“臣奉使使威后,今不问王而先问岁与民,岂先贱而后尊贵者乎?”威后曰:“不然,苟无岁,何以有民?苟无民何以有君故有舍本而问末者耶?”

【注释】①发:拆封。②岁:年成,收成。③无恙:平安无事。

13.下列句子中加点字的解释,不准确的一项是( )

A.齐王使使者问赵威后 使:派遣

B.苟无岁,何以有民 苟:如果

C.使者不说 说:说话

D.今不问王而先问岁与民 而:连词,表转折

14.为文中画波浪线的语句,选出断句正确的一项( )

A.苟无民/何以有君/故有舍本而问末者耶

B.苟无民何/以有君/故有舍本而问末者耶

C.苟无民何以/有君故有舍本/而问末者耶

D.苟无民/何以有君故有舍本/而问末者耶

15.用现代汉语翻译文中画横线的句子。

(1)岂先贱而后尊贵者乎?

(2)不然,苟无岁,何以有民?

16.下面对文章内容的理解与分析正确的一项是( )

A.齐王派使者来问问候赵成后,赵威后看了齐王的信,询问使者问题。

B.齐国使者听到赵威后的问题很高兴。

C.赵威后认为齐国使者的做法是对的。

D.从文中可以看出赵威后是一个懂得体恤百姓的人。

17.请从“故有舍本而问末者耶?”句中提炼一个成语,并说句中的“本”和“末”具体指什么?

五、阅读下面这首诗,完成各题

鲁人烧积泽①

鲁人烧积泽,天北风,火南倚②,恐烧国③,哀公惧,自将众趣救火④,左右无人,尽逐兽而火不救,乃召问仲尼,仲尼曰:“夫逐兽者乐而无罚,救火者苦而无赏,此火之所以无救也”哀公曰:“善。”仲尼曰:“事急,不及以赏;救火者尽赏之,则国不足以赏于人。请徒行罚。”哀公曰:“善。”于是仲尼乃下令曰:“不救火者比降北⑤之罪,逐兽者比入禁⑥之罪。”令下未遍而火已救矣。

【注释】①积泽:草木丛生的沼泽。②倚:偏移。③国:都城。④自将众趣救火:亲自率领众人督促救火。趣:同“促”,督促,⑤降北:投降败逃,⑥人禁:进入禁区。

18.“请徒行罚”一句中“行”的意思是_______。

19.下列对画线句子的理解,正确的一项是

A.(假如)救火的人都要给予赏赐,那么不值得把国家赏给他们。

B.(假如)救火的人都要给予赏赐,那么国库财产都不够用来赏赐他们。

C.(假如)救火的人尽可能赏赐他们,然而不值得把国家赏赐给他们。

D.(假如)救火的人尽可能赏赐他们,然而国库财产不够用来赏赐他们。

20.文中鲁哀公两次说“善”,前一次说“善”是同意孔子对众人不救火的原因分析、后一次说“善”是 _______________________,文中“令下未遍而火已救矣”的结局对当权者的启示是________________________ 。

六、阅读下面文言文,完成各题。

乐工罗程

乐工罗程者,善弹琵琶,为第一,能变易新声①。得幸于武宗,恃恩自恣。宣宗初亦召供奉②。程既审上晓音律③,尤自刻苦,往往令倚嫔御歌④,必为奇巧声动上,由是得幸。程一日果以眦睚⑤杀人,上大怒,立命斥出,付京兆⑥。他工辈⑦以程艺天下无双,欲以动上意。会幸苑中,乐将作,遂旁设一虚坐⑧,置琵琶于其上。乐工等罗列上前⑨,连拜且泣,上曰:“汝辈何为也?”进曰:“罗程负陛下,万死不赦,然臣辈惜程艺天下第一,不得永奉陛下,以是为恨⑩。”上曰:“汝辈所惜罗程艺耳,我所重者高祖、太宗法也。”卒不赦程。

【注释】①能变易新声:能创作新的曲调。易:变换。②供奉:侍候皇帝。③程既审上晓音律:罗程已经深知皇上通晓音乐。审:明白,清楚。④倚嫔御歌:为妃嫔作歌伴奏。⑤眦睚(zì yá )杀人:因为一点小事而杀人;眦睚,瞪眼发怒,比喻小事。⑥付京兆:交给京城地方长官处理。⑦他工辈:别的乐师们;辈,指人称复数。⑧虚坐:安设了一个虚设无人的座位。⑨罗列上前:围在皇帝面前。列:排列,排列成对,排成行列。⑩恨:遗憾。

21.对下面句子朗读节奏划分正确的一句是( )

A.自武宗朝已/得幸

B.善/弹琵琶

C.罗程负/陛下

D.然/臣辈惜程艺天下第一

22.解释文中加点词的意思。

(1)以: (2)会:

23.翻译文中画线句子。

24.文中写他工辈替罗程求情有何作用?

25.本文通过罗程杀人终被处死的故事,说明什么道理?

七、阅读下面文言文,完成下面小题。

【文言文阅读】

天子诸侯无事①则岁三田②:一为乾豆③,二为宾客,三为充君之庖,无事而不田,日不敬;田不以礼,日暴天物。天子不合围,诸侯不掩群。天子杀则下大绥④,诸侯杀则下小绥,大夫杀则止佐车。佐车止,则百姓田猎。獭祭鱼,然后虞人入泽梁。豺祭兽,然后田猎。鸠化为鹰,然后设罻罗。草木零落,然后入山林。昆虫未蛰,不以火田,不麂⑤,不卵,不杀胎,不妖夭⑥,不覆巢。

(《礼记·王制》)

【注】①事:指战事,或凶险的情形。②田:指田猎,猎杀野生动物,③乾豆:祭祀的供品。④绥:指旗帜。大绥,天子指挥田猎的大旗;小绥,诸侯指挥田猎的小旗。⑤麂:小兽。⑥妖夭:刚出生的小动物。

26.解释下列句中加点的词语。

(1)天子诸侯无事则岁三田( ) (2)昆虫未蛰( )

27.请用“/”为文中画波浪线的句子断句。(限两处)

大 夫 杀 则 止 佐 车

28.翻译句子。

(1)天子不合围,诸侯不掩群。

(2)其视下也,亦若是则已矣。(《北冥有鱼》)

(3)选贤与能,讲信修睦。(《大道之行也》)

29.《礼记》是战国至秦汉间儒家论著的汇编,那时的人们为了保证不破坏自然生态链,规定了哪些合理的“王制”?请从选文中举例,并加以说明。

八、阅读下面文言文,完成下面小题。

贞观①初,太宗谓侍臣曰:“为君之道,必须先存②百姓。若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。再者,不敢纵逸。朕每思伤其身者不在外物,皆由嗜欲以成其祸。若耽③嗜滋味,玩悦声色,所欲既多,所损亦大,既妨政事,又扰生民。”贞观六年,太宗谓侍臣曰:“古之昏君,其耳目皆为敝,不知时政得失,亦不见过,以是灭亡。朕既在九重④,不能尽见天下事,故布之卿等,以为朕之耳目。莫以天下无事,四海安宁,便不存意⑤。

【注释】①贞观:唐太宗李世民年号。②存:抚恤。③耽:沉溺。④九重:深宫之内。⑤存意:用心操劳国事。

30.解释下列加点的词。

(1)犹割股以啖腹 (2)若耽嗜滋味

31.下列加点词意思用法完全相同的一项。( )

A.故布之卿等/故天将降大任于是人也 B.若损百姓以奉其身/其如土石何

C.若损百姓以奉其身/以天下之所顺 D.以为朕之耳目/无丝竹之乱耳

32.翻译划横线的句子。

古之昏君,其耳目皆为敝,不知时政得失,亦不见过,以是灭亡。

33.本文太宗认为,“为君之道”首先要____________,这个观点和孟子的“___________,社稷次之,君为轻”这个观点相近。选文和孟子的《生于忧患,死于安乐》谈到的治国观点也有相似之处,“不能尽见天下事,故布之卿等”中的“卿”就类似《生于忧患,死于安乐》中谈到的_______________(四字短语)。

九、阅读下面的文言文,完成下面小题。

太宗①曰:“朕看古来帝王以仁义为治者,国祚②延长,任法御人者虽救弊于一时败亡亦促。既见前王成事,足是元龟③。今欲专以仁义诚信为治。望革近代之浇薄④也。”黄门侍郎王珪⑤对曰:“天下凋丧日久,陛下承其余弊,弘道移风,万代之福。但非贤不理,惟在得人。”太宗曰:“朕思贤之情,岂舍梦寐!”

太宗谓侍臣曰:“朕谓乱离之后,风俗难移,比观百姓渐知廉耻,官民奉法,盗贼日稀,故知人无常俗,但政有治乱耳。是以为国之道,必须抚之以仁义,示之以威信,因人之心,去其苛刻,不作异端,自然安静,公等宜共行斯事也。”

(节选自《贞观政要·卷五·论仁义》)

【注】①太宗:指唐太宗李世民。②国祚(zuò):王朝维持的时间,指国运。③元龟:比喻可借鉴的往事。④浇薄:虚伪之风。⑤黄门侍郎王珪(guī):黄门侍郎,官职名。王珪,唐初四大名相之一。

34.解释下列加点词的意思。

(1)岂舍梦寐 舍

(2)比观百姓渐知廉耻 比

(3)是以为国之道 是以

35.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.任法御人者/虽救弊/于一时败亡亦促

B.任法御人者/虽救弊于一时/败亡亦促

C.任法/御人者虽救弊/于一时败亡亦促

D.任法/御人者虽救弊于一时/败亡亦促

36.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)但非贤不理,惟在得人。

(2)故知人无常俗,但政有治乱耳。

37.唐太宗认为应以仁义治理国家的原因是什么?请简要概括。

十、阅读下文,完成小题

刘基论相

初,太祖以事责丞相李善长,基言:“善长勋旧,能调和诸将。”太祖曰:“向其数欲害君,君却为之善耶!吾欲以君为相矣。”基顿首曰:“是如易柱,须得大木。若束小木为之,且立覆。”及善长罢,帝欲以杨宪为相。宪素善基,基力言不可,曰:“宪有相才无相器。夫相者,持心如水,以义理为权衡,宪则不然。”

38.解释文中加点词语。

(1)及:

(2)素:

39.对文中画线句意思理解正确的一项是

A.凡是换柱子,等到有大木头才行。

B.这就好比换柱子,必须用大木头才行。

C.凡是换柱子必须用大木头才行。

D.这就好比换柱子,等到有大木头才行。

40.刘基认为宰相应该有“___________”的度量(用文中的语句)

41.本文表现了刘基________的优秀品质。

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

第1页 共4页 ◎ 第2页 共4页

参考答案

1. 对……说 都 写信(书信)

2.B

3.(1)每天都能听到有益的教诲,足以增长仁义道德。

(2)由此(因此)可知人的善恶,的确是由于接近习性相同的人(而受到影响)。

4.①太子要走出殿门迎接师父。 ②先礼拜三师。 ③每当过门时,要让三师在前。④三师坐下后,太子才能坐。 ⑤给三师写信,前边称“惶恐”,后边再写上“惶恐再拜”。

参考译文

贞观八年,唐太宗对侍从的大臣们说:“上等智能的圣人,当然不会沾染恶习,但中等智能的人不稳定,他们的性情会随着教育而变化,况且太子的师傅,在古代就很难挑选。周成王即位时年纪幼小,周公、召公做他的太保太傅,左右都是贤人,每天他都能听到有益的教诲,这足以增长他的仁义道德,让他成为圣明的君主。秦二世胡亥,用赵高做师傅,赵高教他刑法,胡亥继位后,就诛戮功臣,屠杀亲族,残酷暴虐到了极点,结果秦国很快就灭亡了。由此可知人的善恶确实受身边人的影响。”

贞观十七年,唐太宗对司徒长孙无忌、司空房玄龄说:“三师是以德行来教导太子的人。如果三师的身份卑下,太子就没有学习的榜样。”于是下诏,让人编撰太子接待三师的礼仪制度。太子要走出殿门迎接师父,先礼拜三师,然后三师答拜,每当过门时要让三师在前。三师坐下后,太子才能坐。写给三师的书信,前边称“惶恐”,后边再写上“惶恐再拜”。

5.岂不可忍一夕之馁/而启无穷之杀也

6.我实在担心从此之后你们会每夜宰杀,来供应我的不时之需。

7.宋仁宗因担心下命令索要烧羊,老百姓就要天天要宰羊,虚耗民财,拒绝了近臣的提议,从而看出他是一个仁政爱民(体恤百姓疾苦或以民为本)的皇帝。

译文:一天早上,宋仁宗起床后,对身边的大臣说:“昨天晚上睡不着所以觉得肚子很饿,于是就特别想吃烧羊。”身边的近臣听到后说:“那皇上为什么不下命令去取几个来?”仁宗听后说道:“近来听说皇宫里只要索要一次,宫外的人便以此为例,(天天要宰羊,以备我享用)。我是真的担心从此你们会每夜宰杀,来供应我的不时之需呢!那么时间一长,就要浪费许多人力物力啊!怎么能不克制一时的饥饿,从而开始无止境的杀戮呢?”

8.C

9.A

10.(1)这些都是我亲眼看见的。

(2)治理国家就好像种树。

11.B

12.夙夜孜孜②惟欲清净使天下无事,遂得徭役不兴,年谷丰稔,百姓安乐。

参考译文:

贞观九年,唐太宗对侍从的大臣们说:“当年刚刚平定京师,宫中的美女、奇珍玩物,没有一个宫院不是满满的。可隋炀帝还是不满足,横征暴敛搜求不止,加上东征西讨,穷兵黩武,弄得百姓无法忍受,于是导致了隋朝灭亡。这些都是我亲眼见到的。”“因此我每天从早到晚辛勤努力、毫无厌倦,只求清净无为,使天下不生事端,从而做到徭役停罢,五谷丰收,百姓安居乐业。治国好比种树,只要树根稳固不动摇,就能枝繁叶茂。君主能够实行清净无为,百姓怎会不安居乐业呢?”

13.C

14.A

15.(1)哪里有先问卑贱者后问尊贵者的呢?

(2)不是这样的,如果没有收成,凭什么有百姓?

16.D

17.“舍本逐末”或“舍本求末”;“本”指民,即老百姓,“末”指“君”,即国君。

参考译文:

齐国国王派遣使者去问候赵威后,书信还没有启封,威后就问使者说:“今年的年成好吗?老百姓好吗?齐王好吗?”使者不高兴,说:“下臣奉齐王的使命,出使到威后这里来,现在您不问齐王,反而先问年成和百姓,岂不是把贱的放在前面,把尊贵的放在后面吗?”威后说:“不是这样。假如没有收成,哪里有百姓?假如没有百姓,哪里有国君?因而有所问,能不问根本而问末节的吗?”

18.实施

19.B

20. 同意孔子提出的让人救火的方案; 赏罚得当能提高管理的效率。

参考译文

鲁人放火烧积泽,偏偏天刮北风,火势向南蔓延,眼看都城将要受到波及。哀公害怕,鼓励百姓参与救火,旁边没有人,但百姓只愿意驱赶野兽,没有人愿意救火,哀公于是召见并向孔子请教。孔子说:“驱赶野兽任务轻松却不会受到责罚,救火不但辛苦危险,又没有奖赏,所以没有人愿意救火。”哀公说:“说得对。”孔子说:“事情紧急来不及行赏,再说凡是参与救火的人都有赏,那么国库财产都不足够用来赏赐给他们。如今,请允许我只使用刑法。”哀公说:“好。”于是仲尼就下令说:“凡是不参与救火者,比照降敌之罪处理;只驱赶野兽的人,按照坐牢之罪。”命令还未遍及全国上下,积泽的大火已被扑灭。

21.D

22.(1)因为 (2)正好,适逢

23.你们这些人惋惜的只不过是罗程的技艺罢了,我看重的是高祖、太宗传下来的法律。

24.①侧面表现了罗程的弹奏技艺之高超。②侧面表现了武宗会以国法为重,不 会因偏爱和人情而废法。

25.说明治国者必须严格执法的道理。

译文:

乐师罗程,擅长弹奏琵琶,技艺天下第一,能够变换创作出新颖的乐曲。他在唐武宗时得到了皇上的宠爱,凭仗着皇上的恩宠,自己还骄横放肆。唐宣宗初年又召他到宫廷演奏。罗程知道皇上通晓音乐的曲调韵律,自己研习音乐尤其刻苦,时常皇上命令罗程依照格律为妃嫔作歌伴奏,罗程必定演奏出新奇巧妙的乐曲使皇上动情,因此罗程得到了宣宗皇帝的宠幸。一天,罗程竟然因小事杀死了人,皇上大为震怒,立即下令将他驱逐,押赴他给京城地方长官处理。其他乐工们因罗程的技艺天下无人能比,想要以此打动皇上的心意。适逢皇上到花园中去,将要演奏,乐工们便安设了一个空座,把琵琶放置在座位的上面。乐工们排列成队,走上前来,环绕在皇上跟前连连叩拜并痛哭流涕。皇上说:“你们这些人干什么呀?”众乐工向前来说道:“罗程对不起皇上您,他犯的罪无论怎样都不能赦免。但是我们这些臣民们都怜惜罗程天下无双的技艺,(他)不能得以永远侍奉给皇上,因此把这件事当成内心的遗憾。”皇上说:“你们这些人,怜惜的不过是罗程的技艺罢了,我所注重的是唐高祖、唐太宗时代所制定的法律啊。”最终,没有赦免罗程的罪。

26. (1)每年,一年 (2)蛰居,蛰伏。指虫子冬眠,藏起来不吃不动。

27.大夫杀/则/止佐车

28.(1)天子田猎时不四面团团围合,诸侯田猎时不成群掩杀猎物

(2)大鹏从天空往下看,也不过像人在地面上看天一样罢了

(3)选拔推荐品德高尚、有才干的人,讲求诚信,培养和睦气氛

29.示例:规定田猎的频度不能高,“岁三田”;规定田猎时不能完全猎杀,“不合围”“不掩群”;规定田猎的时间选择要合理,如“獭祭鱼”方能捕鱼、“豺祭兽”方能猎兽、鹰长成方能网捕:规定保护幼小动物的生长,“不麂,不卵,不杀胎,不妖夭,不覆巢”。

译文:天子、诸侯在没有战争和凶丧的情况下,每年田猎三次,其目的在于,第一是为了准备祭祀的供品,第二是为了招待宾客,第三是为了丰富天子、诸侯的膳食品种。在没有战争和凶丧的情况下也不田猎,就叫做不敬。由猎时不守规矩,随意捕杀,就叫做作践天帝所生之物。田猎的规矩是:天子打猎不应四面合围,诸侯打猎不应把成群的野兽全部杀光。射杀野兽之后,天子要放下指挥的大旗,诸侯要放下指挥的小旗。大夫射杀野兽后,就应命令协助驱赶野兽的副车停止驱赶。大夫的副车停止驱赶之后,百姓开始田猎。正月以后,虞人才可以进入川泽垒梁捕鱼。秋冬之交,才可以开始田猎。八月以后,才可以设网捕鸟。到了十月,才可以进入山林砍伐。昆虫尚未蛰居地下之前,不可以纵火焚草肥田。不捕捉小兽,不取鸟卵,不杀怀胎的母兽,不杀刚出生的小兽,不捣毁鸟巢。

30.(1)大腿(2)喜欢,特别爱好

31.A

32.古代的昏君,他的耳目都受到蒙蔽,弄不清哪些政策是成功的,哪些政策是失败的,也不知道自己有哪出过错,因此渐渐导致国灭身亡。(意近即可)

33. 先存百姓(关心百姓 体恤百姓) 民为贵 法家拂士

译文:

贞观初年,唐太宗对侍臣们说:“做国君所应当遵循的原则,必须首先关心百姓。如果用损害百姓的办法来满足自身的享乐,那就像从自己腿上割肉来充饥一样,肚子填饱了,人也就死了。再说,我从不敢放纵自己的欲求。使人身体受到损害的原因不在别的,都是由于自己贪欲才酿成的灾祸。如果一味沉溺于吃喝,沉湎于声色,那么这些欲望越多,所受到的损害也就越大,这样既妨害国家大事,又扰乱百姓。”贞观六年,唐太宗对侍臣们说:“古代的昏君,他们的耳目都受到蒙蔽,弄不清哪些政策是成功的,哪些政策的失败的,帝王也不知道自己有哪些过错,因此渐渐导致国灭身亡。我既然住在深宫之内,不可能完全知道天下所有的事情,所以把这些布置给你们,把你们当做我的耳目。不要以为国家太平,边疆安宁,就不用心操劳国事了。”

34.(1)停 (2)等到 (3)因此

35.B

36.(1)但是没有贤才是治理不好国家的,(治国)关键在于用人得当。

(2)我才知道民间没有固定不变的风俗习惯,只是施政的效果有好坏罢了。

37.①古代帝王,凡以仁义治理国家的,都国运长久,使用严刑酷法统治人民的,虽然能挽救一时的弊端,但国家很快就会灭亡;②民间的风俗习惯会根据施政的好坏有相应的改变。

译文:

太宗说:“我看古代的帝王,凡以仁义治理国家的,都国运久远。用严刑酷法统领人民的,虽然能挽救一时的弊端,但国家很快就会灭亡。我们已经看到了前代帝王办成事情的方法,就可以把它们当做可供借鉴的往事。现在,我们特意以诚信、仁义作为治理国家的方针,希望这有助于铲除近代的虚伪之风。”黄门侍郎王珪回答说:“天下荒废凋疲的时间已经很长了,陛下承担天下积弊,弘扬古代圣贤的道义,改变当地风俗,这是万民之福。但没有贤才是治理不好国家的,只在于用人得当。”太宗说:“我求贤若渴,难道要夜晚做梦都梦到贤才。”

唐太宗对侍从的大臣们说:“我原来认为在离乱之后,民间的风俗习惯会很难改变,近来我发现百姓逐渐懂得了廉洁和羞耻,官员庶民都能遵守法纪,盗贼一天比一天少,我才知道民间没有一成不变的风俗习惯,但政事上有太平还是混乱的区别。所以,治理国家,必须用仁义来抚慰百姓,同时还要显示出朝廷的威信,顺应民心,废除苛刻的法令,不做背离道义的事情,这样社会自然会平定安静。你们应该共同来做好这件事。”

38.(1)等到 (2)向来,一向

39.B

40.持心如水,以义理为权衡

41.为人公正、不徇私情、唯才是举

参考译文

当初,明太祖因为某事责怪丞相李善长,刘基说:“善长是有功勋的老臣子,能协调各位将领。”太祖说:“他以前有几次要害你,你却为他说好话。我想让你做丞相。”刘基磕头作礼后说:“立相这件事就像更换房柱,必须用大木头。如果用小木头,房柱一盖起来,立刻就会塌了。”等后来李善长被罢相,皇帝相让杨宪为相。杨宪和刘基关系素来很好,刘基却极力说不能立杨宪为相,他说:“杨宪有丞相的才干,但没有丞相的气度。为相的人,处事的态度要像水一样,要以义理来权衡,但杨宪不是这样的。”

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页