部编版八年级语文下册第六单元《课外古诗词诵读》(二)(共65张PPT)

文档属性

| 名称 | 部编版八年级语文下册第六单元《课外古诗词诵读》(二)(共65张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1000.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-14 13:23:52 | ||

图片预览

文档简介

(共65张PPT)

题西林壁

作者:苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

课堂拓展

题李凝幽居

贾岛 唐

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。

题临安邸

林升 宋

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州。

题秋江独钓图

王士祯 清

一蓑一笠一扁舟,

一丈丝纶一寸钩。

一曲高歌一樽酒,

一人独钓一江秋。

题乌江亭

杜牧 唐

胜败兵家事不期,

包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,

卷土重来未可知。

题大庾岭北驿

宋之问 唐

阳月南飞雁,传闻至此回。

我行殊未已,何日复归来。

江静潮初落,林昏瘴不开。

明朝望乡处,应见陇头梅。

课外古诗词诵读

《题破山寺后禅院》常建

《送友人》李白

《卜算子·黄州定慧院寓居作》苏轼

《卜算子·咏梅》陆游

学习内容

1.走进作者,初步了解诗句的意思,大致理解诗中描述的情景。

2. 想像诗句描绘的景象,引导学生理解诗中蕴含的道理。

3. 有感情地朗读,并背诵和默写。

学习目标

题破山寺后禅院

常 建

清晨/入/古寺,初日/照/高林。

曲径/通幽处,禅房/花木深。

山光/悦/鸟性,潭影/空/人心。

万籁/此都寂,但余/钟磬音。

诗歌朗诵

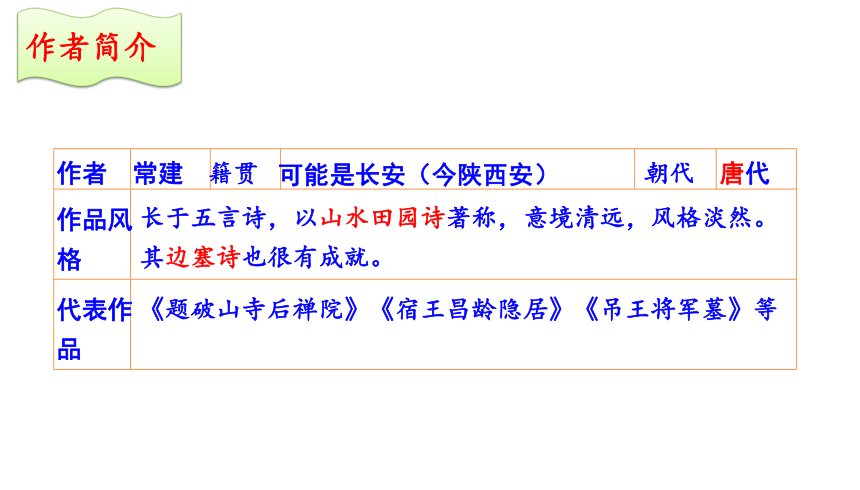

作者

常建

籍贯

可能是长安(今陕西安)

朝代

唐代

作品风格

长于五言诗,以山水田园诗著称,意境清远,风格淡然。其边塞诗也很有成就。

代表作品

《题破山寺后禅院》《宿王昌龄隐居》《吊王将军墓》等

作者简介

本诗选自《全唐诗》卷一百四十四(中华书局1960年版)。破山寺,即今江苏常熟虞山北麓兴福寺。禅院,寺院。江苏常熟虞山是苏南风景名胜,现已成为国家级森林公园。诗人由于仕途失意,所以寄情山水,寻幽探胜,从而写下了这首诗。

背景链接

诗名:破山寺简介

破山寺是指佛寺名。在今江苏省常熟市虞山北岭下。南朝齐始兴五年邑人郴州刺史倪德光舍宅建,唐咸通九年,赐额“破山兴福寺”。

题破山寺后禅院

常 建

清晨入古寺,初日照高林。

曲径通幽处,禅房花木深。

幽静的处所。

弯曲的小路。

僧人住的房舍。

译文:清晨我走进这座古寺,初升的太阳照耀着高耸的树林。蜿蜒的小路通向幽僻处,禅房花木繁茂。

诗歌解读

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟磬音。

使……怡然自得。

人的世俗之心。

指各种声响。

寺院诵经,敲钟开始,敲磬停歇。

译文:山中景色使鸟儿怡然自得,潭中影像使人心中俗念消失。一切声响此刻全都沉寂,只有钟磬声在空中回荡。

首联交代了诗人来到破山寺的时间及所见。

清晨入古寺,初日照高林。

首句勾勒出清晨时分后禅房四周的环境。一个“入”字,写出了古寺美景之幽远,一个“照”字又将旭日东升时的勃勃生机写得出神入化,透露出诗人欣喜昂扬的情绪。

诗歌解读

曲径通幽处,禅房花木深。

首联诗人抓住寺中独特的景物,以静衬静,形象地描绘了山寺幽深、清寂的景色 。

山光悦鸟性,潭影空人心。

颈联紧承颔联,进一步渲染了僧房幽深、清寂。“山光”山中的景色。“悦”,用作动词,使……怡然自得。。“空人心”,使人心中的杂念消除。“空”,消除。形容词用作动词,“使……空”。

上句表面上是写山光使飞鸟也怡然自乐,实际上,鸟的怡然自乐是诗人心情愉悦的反映。下句写人心对潭影而空,既是诗人表达了宁静的内心感受,也隐约流露了对现实的愤慨和反感。这两句诗以动显静,因景生情,含蓄隽永。

颔联和颈联写寺中清幽的环境。曲折的小路,幽深的花木,肃穆的禅房,构成一种静谧祥和的气氛,似乎可以洗濯身心,放飞灵魂。那山光水色、鸟语花香、清潭倒影,都会引起无限遐思,诗人仿佛在其中参悟到了禅意,摆脱了尘世的一切烦恼。

万籁此俱寂,但余钟磬声。

是上一联的补充,进一步以钟磬音响轻轻回荡,以动衬静,映衬山寺万籁俱寂的宁静气氛。

“万籁”,指自然界万物发出的各种声响。“俱”,都,全部。“寂”,寂静,没有声音。成语“万籁俱寂”出于此句。

尾联写诗人沉浸在这幽静的山光水色中,仿佛大自然和人世间的其他所有声响都消逝了,只有“钟磬音”回荡在这幽静的世界里。而诗人淡泊的情怀、内心的感悟也随着这钟磬音起伏飘扬,袅袅不绝。

诗歌解读

这首诗紧紧围绕破山寺后禅院来写,描绘了寺院的清幽与洁净,抒发了诗人忘却世俗、寄情山水的情怀。

诗歌主旨

1.开头两句点出了人、寺的时间是什么时候?看出了什么景色

2.诗的三、四句写诗人的行踪到了哪里?

3.从这两句诗中,你能寻找到一个成语吗?

4.诗的五、六句写作者看到优美环境后,产生了哪些感情?

5.诗的后两句渲染了一种什么样的气氛,又使作者感受到了什么?

6.全首诗诗人通过写景,领悟出了什么道理?

提问

送/友人

李 白

青山/横/北郭,白水/绕/东城。

此地/一为/别,孤蓬/万里/征。

浮云/游子/意,落日/故人/情。

挥手/自兹/去,萧萧/班马/鸣。

诗歌朗诵

作者

李白

生卒年

701-762

字

太白

作品风格

他的诗词豪迈奔放,清新飘逸,想象丰富,意境奇妙,语言夸张。他最擅长乐府词行,近体则以七绝和五律著称。

代表作品

有《李太白集》传世,代表诗作有《望庐山瀑布》《蜀道难》《行路难》《将进酒》等

号

青莲居士

朝代

唐代

评价

浪漫主义诗人,被誉为“诗仙”

作者简介

这首诗是《鲁郡东石门送杜二甫》的续作,正篇诗题中已有“送杜二甫”,续作便直接写为“送友人”,鲁郡即今兖州。唐时的兖州,送客地点多在城东尧祠一带。《送友人》亦写在尧祠前泗水的石门路上,北望九仙山嶂列,合“青山横北郭”。泗水从曲阜向西流来,入兖州境即转向南,又朝西南流,是谓“白水绕东城”。

背景链接

送友人

李 白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

外城。在城的外围加筑的一道城墙。

分别。

蓬草,枯后根断,常随风飞旋。这里比喻即将孤身远行的友人。

译文:青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕着城东流过。在此地一别,你就要像孤独的蓬草那样随风飞旋,到万里之外去了。

诗歌解读

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

比喻难舍之情。

此。

离群的马。

马嘶叫声。

译文:游子行踪不定,就像天上的浮云,落日缓缓而下,似乎有所留恋。挥挥手从此分离,离群的马萧萧长鸣,似乎不忍离去。

诗词的首联交代了送别的地点和环境,描摹出一幅寥廓秀丽的图景。“青”“白”相间,色彩明丽;“横”字勾勒出青山的静姿,“绕”字描画出白水的动态,用词准确而传神。

青山横北郭,白水绕东城。

颔联写出了离别的深情。借“孤蓬”来比喻友人的漂泊生涯,表达了对朋友深切的关心。此地一别,离人就要象蓬草那样随风飞转,到万里之外去了。此二句落笔如行云流水,舒畅自然,不拘泥于对仗,别具一格。

此地一为别,孤蓬万里征。

诗歌解读

颈联巧妙地用“浮云”“落日”作比:浮云随风飘浮,象征着友人行踪不定;夕阳徐徐而下,似不忍离开大地,隐喻诗人对朋友依依惜别的心情。

浮云游子意,落日故人情。

尾联两句情意更切。“挥手”是写分离时的动作,诗人没有直说内心的感受,只写了“萧萧班马鸣”的动人场景。诗人和友人在马上挥手告别,频频致意。那载着友人的马仿佛懂得主人的心情,也不愿脱离同伴,临别时禁不住萧萧长鸣,似有无限深情。作者借班马嘶叫衬托离愁别绪,突出与友人的依依惜别之情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

1.首联“青山横北郭,白水绕东城”描绘出了 一幅怎样的画面?有何作用?

【1】青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕城东潺潺而过。

【2】描绘了一幅寥廓秀丽的图景,点出送别地点,烘托了作者的送别之情。

诗歌分析

2.这首诗是如何借助“孤蓬”“浮云”“班马”这些物象来表现“游子意”的?请作简要分析。

“孤蓬”离根后随风而去,不知何处落脚,写出了游子旅途漫漫,前途未定;“浮云”漂浮不定,写出了游子行踪不定;“班马”为离群之马,分手之际,萧萧长鸣,写出游子离别友人的孤独和惆怅。

3.这首诗寄寓了怎样的“故人情”?

【1】 送别友人时的依依惜别之情;

【2】对友人的漫长孤独旅程和未来命运的深切关怀之情。

送友人[唐] 李白

青山横北郭,

白水绕东城。

此地一为别,

孤蓬万里征。

浮云游子意,

落日故人情。

挥手自兹去,

萧萧班马鸣。

首联对偶,

别开生面

颔联点题,

分手时的离情别绪。

写景,分别处的山水,色彩明丽。

对朋友飘泊生涯的关切。

颈联抒情,对偶

情景交融。

写依依惜别的心情。

尾联细节描写。

抒发与友人难舍难分的情绪。

这首送别诗写得新颖别致,不落俗套。诗中青翠的山岭,清澈的流水,火红的落日,洁白的浮云,相互映衬,色彩璀璨。班马长鸣,形象新鲜活泼。自然美与人情美交织在一起,写得有声有色,气韵生动。诗的节奏明快,感情真挚热诚而又豁达乐观,毫无缠绵悱恻的哀伤情调。这正是评家深为赞赏的李白送别诗的特色。

诗歌小结

首联:告别地点,景致优美

颔联:与友话别,深情关切

颈联:对仗工整,情意绵绵

尾联:班马长鸣,难舍难分

诗歌分析

这是一首情意深厚的送别诗,诗人描写了青翠的山岭、清澈的流水、火红的落日、洁白的浮云及嘶鸣的班马等,

刻画了动人的送别场景,渲

染了离别时的悲伤气氛,表

达了依依惜别之意。

诗歌主旨

缺月/挂/疏桐,漏断/人/初静。谁见/幽人/独/往来,缥缈/孤鸿/影。

惊起/却/回头,有恨/无人/省。拣尽/寒枝/不肯/栖,寂寞/沙洲/冷。

卜算子·黄州/定慧院/寓居/作

苏 轼

诗词朗读

作者

苏轼

生卒年

1037-1101

字

子瞻

评价

文学家,“唐宋八大家”之一,与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”;与欧阳修并称“欧苏”,与黄庭坚并称“苏黄”,与辛弃疾并称“苏辛”

代表作品

《念奴娇·赤壁怀古》《水调词头》《题西林壁》《赤壁赋》等

号

东坡居士

朝代

北宋

籍贯

眉州眉山(今属四川)

作者简介

本词选自《东城乐府笺》卷二(上海古籍出版社2009年版)。卜算子,词牌名。定慧院,一作“定惠院”,在黄州东南。苏轼初到黄州,一家人寓居定慧院中。苏轼因写诗获罪,幸免一死,被贬到黄州后,仍惊魂未定,梦寐惶恐。此词是作者刚从“乌台诗案”里解脱出来,只身到黄州时所写,描写了作者深夜独自漫步时的所见所感,抒发了从政失意而寂寞孤独的情愫。

背景链接

卜算子·黄州定慧院寓居作

苏 轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人

独往来,缥缈孤鸿影。

幽居之人。

指深夜。漏,指漏壶,古代计时的器具。深夜壶水渐少,很难听到滴漏声音了,所以说“漏断”。

枝叶稀疏的桐树。

译文:残月高挂在稀疏的梧桐树上,滴漏声断,人们开始安静。谁能见幽居人独自往来?仿佛那孤雁的缥缈身影。

诗词解读

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝

不肯栖,寂寞沙洲冷。

知晓。

江河中泥沙淤积而成的

小块陆地。

译文:孤雁惊飞却又回过头来,心里有幽恨却无人知道。它挑遍了寒枝不肯栖息,宁愿在沙洲忍受寂寞凄凉。

这首词运用了借物抒怀的手法。词的上阕写深夜院中所见景色。前两句营造了一种夜深人静、月挂疏桐的孤寂氛围,为“幽人”“孤鸿”的出场做铺垫。后两句先是描写出一位独来独往、心事重重的“幽人”形象,随即又引出“孤鸿”这一形象。这两句中的人、鸟形象极富象征意味,“孤鸿”的掠影更强化了“幽人”的超凡脱俗,使其孤独的形象更具体感人。

词的下阕着力描写“孤鸿”。前两句写“孤鸿”惊飞又回头寻觅的姿态和有“恨”却无人知晓的心理,突出表现了它没有知音、孤苦难耐的心境。后两句写“孤鸿”挑遍寒枝不肯栖息,只好落宿于寂寞荒冷的沙洲,度过这样寒冷的夜晚,表现了词人心境的孤独和志趣的高洁。这首词托物写怀,是词人对人生的反省,也是对理想的坚守。

月——缺,桐——疏,漏——断,人——幽,鸿——孤,枝——寒,沙洲——冷。

1、全文分为上下两片,共有哪些意象?

缺月、疏桐、漏断、幽人、孤鸿、寒枝、沙洲。

2、这些意象分别有哪些特点?诗人分别用哪些词语来描绘它们?

诗词分析

【1】疏桐暗示良禽择木而栖的环境的荒凉,也暗示在封建社会里正直的人才难以得到重用。

【2】漏断说明到了深夜,作者的心情才得以安静下来。

【3】幽人是苏轼自称为幽囚之人,联系背景,可知当时苏轼处境艰难,心情低落。

【4】孤鸿指孤单的鸿雁,鸿雁是候鸟,春秋迁徙。在古诗词里,文人常常取鸿雁春秋迁徙,一生漂泊无定,没有依靠,喻人生遭遇的凄凉悲苦。

【5】寒枝暗示苏轼当时的凄凉处境。

【6】沙洲是江湖河流里和海滨、湖滨带出露水面的沙滩,在当时是人烟稀少,荒凉清冷的环境。

3、这些意象特点分别涉及哪些艺术手法?蕴含哪些思想感情?

这首词运用了比兴、象征等艺术手法,以孤鸿为喻,托物言志。把孤鸿失群与幽人失志联系起来,巧妙地表达了作者“幽约怨悱不能自言之情”,这正是苏轼贬居黄州时无所依托而又无可哀告的寂寞与伤感的心情与处境的真实写照。

诗词小结

本词作者描写了深夜所见景象,借月夜孤鸿这一形象托物寓怀,表达了孤高自许、蔑视流俗的心境。

诗词主旨

黄州贬谪时期的苏轼(1079——1084)

时间 词作 诗句 思想感情

1080 《卜算子》

1080 《西江月》

1082 《念奴娇》

1082 《定风波》

1083 《浣溪沙》

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

中秋谁与共孤光,把盏凄凉北望。

人生如梦,一尊还酹明月。

一蓑烟雨任平生

门前流水尚能西, 休将白发唱黄鸡。

幽独凄清 失意自伤

人生空幻 壮志难酬

时运不济 超脱旷达

不畏坎坷 笑看风雨

热爱生活、旷达乐观

在贬谪到黄州的初期,苏轼是低沉、苦闷的,但他很快从中逃离出来。毕竟他是一个洒脱旷达的人。面对人生的困境,他没有颓废,没有逃避,而是以一种积极乐观的心态去面对,去挑战。所以,他战胜了生活,战胜了自我。所以,我们才看到,黄州时期的苏轼是一个无畏风雨、笑看坎坷的潇洒之人,是一个超然物外、随遇而安的旷达之人。

苏轼在黄州的心路历程

失意自伤

低沉苦闷

随遇而安

洒脱旷达

乐观豪迈

积极向上

前期

中期

后期

“在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡”成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果--

引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

----(余秋雨《苏东坡突围》)

卜算子·咏梅

陆 游

驿外/断桥/边,寂寞/开/无主。已是/黄昏/独自/愁,更着/风/和雨。

无意/苦/争春,一任/群芳/妒。零落/成泥/碾/作尘,只有/香/如故。

诗词朗读

作者

陆游

生卒年

1125-1210

字

务观

评价

其诗语言平易晓畅,章法整饬谨严,兼具李白的雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,饱含爱国热情,对后世影响深远

代表作品

有《剑南诗稿》《渭南文集》等,代表诗作有《示儿》《书愤》《游山西村》等

号

放翁

朝代

南宋

籍贯

越州山阴(今浙江绍兴)

作者简介

陆游生活在日益衰败的南宋,他的一生充满坎坷:早年参加考试被荐送第一,被秦桧所嫉;孝宗时又为一群小人所排挤;在王炎幕府时筹划平定中原,又受到统治集团的压制,不得遂其志。读这首词,联系陆游的政治遭遇,可以看出梅花是他的缩影。这首咏梅词,其实也是陆游自己的咏怀之作。

背景链接

卜算子·咏梅

陆 游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独

自愁,更着风和雨。

无人过问。

遭受。

译文:驿站外的断桥边,梅花孤寂地绽放着,无人过问。暮色降临,梅花独自愁苦,却又遭到了风雨的摧残。

诗词解读

词的上阕状物写景写梅花的生存境况。从生长环境的恶劣,到无人欣赏的孤寂,再到暮雨黄昏的愁苦,写出了梅花处境的悲凉。

上阕,描绘了风雨中独自绽放的梅花。梅花长在偏僻的“ 驿外断桥边”,“寂寞开无主”,它不是由人精心栽种的,它寂寞地开放着。“已是黄昏独自愁,更著风和雨”。在这样的暮色黄昏中,独自挺立开放的梅花难免会有着孤苦无依的愁苦,更何况环境如此恶劣,风雨交加,倍受摧残。这实在令人深深叹息。

下阕抒情写梅花的品格精神。梅花无意与百花争抢春光,只是孤独地在野郊之外开放。“无意苦争春,一任群芳妒”表现出作者性格孤高、决不与争宠邀媚之徒为伍的品格和不畏谗毁、坚贞自守的傲骨。最后几句,把梅花的“独标高格”再推进一层:虽说梅花凋落了,被践踏成泥,但它那“别有韵致”的香味,却永远“如故”。

下阕主要抒写梅花的两种美德。“无意苦争春,一任群芳妒”,它的其一美德是朴实无华,不慕虚荣,不与百花争春,在寒冬就孤傲挺立开放,它的与世无争使它胸怀坦荡,一任群花自去嫉妒!“零落成泥碾作尘,只有香如故”,它的其二美德是志节高尚,操守如故,就算沦落到化泥作尘的地步,还香气依旧。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾

作尘,只有香如故。

苦苦,极力。

任凭。

凋谢。

香气依旧存在。

译文:梅花不想和百花争春斗艳,任凭百花妒忌。即使凋零了,化作泥,又碾作尘,也一如既往散发出缕缕清香。

1、“驿外断桥边,寂寞开无主。”表现了什么?

表现了梅花生长的环境孤苦无依、异常恶劣。

2、“已是黄昏独自愁,更著风和雨。”表现了梅花的什么遭遇?

表现了梅花风雨交加,倍受摧残的遭遇。

表现了梅花朴实无华,不慕虚荣,胸怀坦荡的品质。

3、“无意苦争春,一任群芳妒。”表现了梅花的什么品质?

诗词分析

4、“零落成泥辗作尘”表现了梅花的什么遭遇?

表现了梅花倍受摧残、排挤、虐待的遭遇。

5、“只有香如故”表现了梅花的什么品质?

表现了梅花坚守节操、顽强不屈、刚正不阿的品质。

6、想一想,梅花在词中象征着什么?

此词咏梅,实际上是借梅花的品格自明心迹,自抒怀抱。

上阕:

下阕:

写梅花孤独开放的恶劣环境

写梅花坚贞而高洁的优秀品质

“成泥“

梅受摧残

“作尘”

坚守情操

“香如故”

不变志节

词人与词

陆游一生酷爱梅花,正如他的《梅花绝句》里写的:“何方可化身千亿,一树梅花一放翁。”因为酷爱,所以写有很多歌咏梅花的诗作,歌颂梅花傲霜雪,凌寒风,不畏强暴,不羡富贵的高贵品格。诗人笔下的梅花形象,其实是诗人自己的化身,这首《卜算子》,也是明写梅花,暗写抱负。此词咏梅,实际上是借梅花的品格自明心迹,自抒怀抱。

全词以物喻人,托物言志,以梅花自喻,借梅花孤高正直、高洁自守、矢志不渝的高尚品质,暗喻了自己虽终生坎坷却坚贞不屈,表现了作者孤傲高洁、不畏谗毁、坚贞自守的风骨。

诗词主旨

卜算子·咏梅(毛泽东)

1961年12月

风雨送春归,

飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏。

俏也不争春,

只把春来报。

待到山花烂漫时,

她在丛中笑。

写出与梅有关的古诗句。

【1】 宝剑锋从磨砺出, 梅花香自苦寒来。

【2】墙角数枝梅,凌寒独自开。

【3】遥知不是雪,为有暗香来。

【4】已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

【5】俏也不争春,只把春来报。

【6】待到山花烂漫时,她在丛中笑。

拓展延伸

题西林壁

作者:苏轼

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

课堂拓展

题李凝幽居

贾岛 唐

闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。

题临安邸

林升 宋

山外青山楼外楼,

西湖歌舞几时休?

暖风熏得游人醉,

直把杭州作汴州。

题秋江独钓图

王士祯 清

一蓑一笠一扁舟,

一丈丝纶一寸钩。

一曲高歌一樽酒,

一人独钓一江秋。

题乌江亭

杜牧 唐

胜败兵家事不期,

包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,

卷土重来未可知。

题大庾岭北驿

宋之问 唐

阳月南飞雁,传闻至此回。

我行殊未已,何日复归来。

江静潮初落,林昏瘴不开。

明朝望乡处,应见陇头梅。

课外古诗词诵读

《题破山寺后禅院》常建

《送友人》李白

《卜算子·黄州定慧院寓居作》苏轼

《卜算子·咏梅》陆游

学习内容

1.走进作者,初步了解诗句的意思,大致理解诗中描述的情景。

2. 想像诗句描绘的景象,引导学生理解诗中蕴含的道理。

3. 有感情地朗读,并背诵和默写。

学习目标

题破山寺后禅院

常 建

清晨/入/古寺,初日/照/高林。

曲径/通幽处,禅房/花木深。

山光/悦/鸟性,潭影/空/人心。

万籁/此都寂,但余/钟磬音。

诗歌朗诵

作者

常建

籍贯

可能是长安(今陕西安)

朝代

唐代

作品风格

长于五言诗,以山水田园诗著称,意境清远,风格淡然。其边塞诗也很有成就。

代表作品

《题破山寺后禅院》《宿王昌龄隐居》《吊王将军墓》等

作者简介

本诗选自《全唐诗》卷一百四十四(中华书局1960年版)。破山寺,即今江苏常熟虞山北麓兴福寺。禅院,寺院。江苏常熟虞山是苏南风景名胜,现已成为国家级森林公园。诗人由于仕途失意,所以寄情山水,寻幽探胜,从而写下了这首诗。

背景链接

诗名:破山寺简介

破山寺是指佛寺名。在今江苏省常熟市虞山北岭下。南朝齐始兴五年邑人郴州刺史倪德光舍宅建,唐咸通九年,赐额“破山兴福寺”。

题破山寺后禅院

常 建

清晨入古寺,初日照高林。

曲径通幽处,禅房花木深。

幽静的处所。

弯曲的小路。

僧人住的房舍。

译文:清晨我走进这座古寺,初升的太阳照耀着高耸的树林。蜿蜒的小路通向幽僻处,禅房花木繁茂。

诗歌解读

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟磬音。

使……怡然自得。

人的世俗之心。

指各种声响。

寺院诵经,敲钟开始,敲磬停歇。

译文:山中景色使鸟儿怡然自得,潭中影像使人心中俗念消失。一切声响此刻全都沉寂,只有钟磬声在空中回荡。

首联交代了诗人来到破山寺的时间及所见。

清晨入古寺,初日照高林。

首句勾勒出清晨时分后禅房四周的环境。一个“入”字,写出了古寺美景之幽远,一个“照”字又将旭日东升时的勃勃生机写得出神入化,透露出诗人欣喜昂扬的情绪。

诗歌解读

曲径通幽处,禅房花木深。

首联诗人抓住寺中独特的景物,以静衬静,形象地描绘了山寺幽深、清寂的景色 。

山光悦鸟性,潭影空人心。

颈联紧承颔联,进一步渲染了僧房幽深、清寂。“山光”山中的景色。“悦”,用作动词,使……怡然自得。。“空人心”,使人心中的杂念消除。“空”,消除。形容词用作动词,“使……空”。

上句表面上是写山光使飞鸟也怡然自乐,实际上,鸟的怡然自乐是诗人心情愉悦的反映。下句写人心对潭影而空,既是诗人表达了宁静的内心感受,也隐约流露了对现实的愤慨和反感。这两句诗以动显静,因景生情,含蓄隽永。

颔联和颈联写寺中清幽的环境。曲折的小路,幽深的花木,肃穆的禅房,构成一种静谧祥和的气氛,似乎可以洗濯身心,放飞灵魂。那山光水色、鸟语花香、清潭倒影,都会引起无限遐思,诗人仿佛在其中参悟到了禅意,摆脱了尘世的一切烦恼。

万籁此俱寂,但余钟磬声。

是上一联的补充,进一步以钟磬音响轻轻回荡,以动衬静,映衬山寺万籁俱寂的宁静气氛。

“万籁”,指自然界万物发出的各种声响。“俱”,都,全部。“寂”,寂静,没有声音。成语“万籁俱寂”出于此句。

尾联写诗人沉浸在这幽静的山光水色中,仿佛大自然和人世间的其他所有声响都消逝了,只有“钟磬音”回荡在这幽静的世界里。而诗人淡泊的情怀、内心的感悟也随着这钟磬音起伏飘扬,袅袅不绝。

诗歌解读

这首诗紧紧围绕破山寺后禅院来写,描绘了寺院的清幽与洁净,抒发了诗人忘却世俗、寄情山水的情怀。

诗歌主旨

1.开头两句点出了人、寺的时间是什么时候?看出了什么景色

2.诗的三、四句写诗人的行踪到了哪里?

3.从这两句诗中,你能寻找到一个成语吗?

4.诗的五、六句写作者看到优美环境后,产生了哪些感情?

5.诗的后两句渲染了一种什么样的气氛,又使作者感受到了什么?

6.全首诗诗人通过写景,领悟出了什么道理?

提问

送/友人

李 白

青山/横/北郭,白水/绕/东城。

此地/一为/别,孤蓬/万里/征。

浮云/游子/意,落日/故人/情。

挥手/自兹/去,萧萧/班马/鸣。

诗歌朗诵

作者

李白

生卒年

701-762

字

太白

作品风格

他的诗词豪迈奔放,清新飘逸,想象丰富,意境奇妙,语言夸张。他最擅长乐府词行,近体则以七绝和五律著称。

代表作品

有《李太白集》传世,代表诗作有《望庐山瀑布》《蜀道难》《行路难》《将进酒》等

号

青莲居士

朝代

唐代

评价

浪漫主义诗人,被誉为“诗仙”

作者简介

这首诗是《鲁郡东石门送杜二甫》的续作,正篇诗题中已有“送杜二甫”,续作便直接写为“送友人”,鲁郡即今兖州。唐时的兖州,送客地点多在城东尧祠一带。《送友人》亦写在尧祠前泗水的石门路上,北望九仙山嶂列,合“青山横北郭”。泗水从曲阜向西流来,入兖州境即转向南,又朝西南流,是谓“白水绕东城”。

背景链接

送友人

李 白

青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

外城。在城的外围加筑的一道城墙。

分别。

蓬草,枯后根断,常随风飞旋。这里比喻即将孤身远行的友人。

译文:青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕着城东流过。在此地一别,你就要像孤独的蓬草那样随风飞旋,到万里之外去了。

诗歌解读

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

比喻难舍之情。

此。

离群的马。

马嘶叫声。

译文:游子行踪不定,就像天上的浮云,落日缓缓而下,似乎有所留恋。挥挥手从此分离,离群的马萧萧长鸣,似乎不忍离去。

诗词的首联交代了送别的地点和环境,描摹出一幅寥廓秀丽的图景。“青”“白”相间,色彩明丽;“横”字勾勒出青山的静姿,“绕”字描画出白水的动态,用词准确而传神。

青山横北郭,白水绕东城。

颔联写出了离别的深情。借“孤蓬”来比喻友人的漂泊生涯,表达了对朋友深切的关心。此地一别,离人就要象蓬草那样随风飞转,到万里之外去了。此二句落笔如行云流水,舒畅自然,不拘泥于对仗,别具一格。

此地一为别,孤蓬万里征。

诗歌解读

颈联巧妙地用“浮云”“落日”作比:浮云随风飘浮,象征着友人行踪不定;夕阳徐徐而下,似不忍离开大地,隐喻诗人对朋友依依惜别的心情。

浮云游子意,落日故人情。

尾联两句情意更切。“挥手”是写分离时的动作,诗人没有直说内心的感受,只写了“萧萧班马鸣”的动人场景。诗人和友人在马上挥手告别,频频致意。那载着友人的马仿佛懂得主人的心情,也不愿脱离同伴,临别时禁不住萧萧长鸣,似有无限深情。作者借班马嘶叫衬托离愁别绪,突出与友人的依依惜别之情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

1.首联“青山横北郭,白水绕东城”描绘出了 一幅怎样的画面?有何作用?

【1】青翠的山峦横亘在外城的北面,波光粼粼的流水绕城东潺潺而过。

【2】描绘了一幅寥廓秀丽的图景,点出送别地点,烘托了作者的送别之情。

诗歌分析

2.这首诗是如何借助“孤蓬”“浮云”“班马”这些物象来表现“游子意”的?请作简要分析。

“孤蓬”离根后随风而去,不知何处落脚,写出了游子旅途漫漫,前途未定;“浮云”漂浮不定,写出了游子行踪不定;“班马”为离群之马,分手之际,萧萧长鸣,写出游子离别友人的孤独和惆怅。

3.这首诗寄寓了怎样的“故人情”?

【1】 送别友人时的依依惜别之情;

【2】对友人的漫长孤独旅程和未来命运的深切关怀之情。

送友人[唐] 李白

青山横北郭,

白水绕东城。

此地一为别,

孤蓬万里征。

浮云游子意,

落日故人情。

挥手自兹去,

萧萧班马鸣。

首联对偶,

别开生面

颔联点题,

分手时的离情别绪。

写景,分别处的山水,色彩明丽。

对朋友飘泊生涯的关切。

颈联抒情,对偶

情景交融。

写依依惜别的心情。

尾联细节描写。

抒发与友人难舍难分的情绪。

这首送别诗写得新颖别致,不落俗套。诗中青翠的山岭,清澈的流水,火红的落日,洁白的浮云,相互映衬,色彩璀璨。班马长鸣,形象新鲜活泼。自然美与人情美交织在一起,写得有声有色,气韵生动。诗的节奏明快,感情真挚热诚而又豁达乐观,毫无缠绵悱恻的哀伤情调。这正是评家深为赞赏的李白送别诗的特色。

诗歌小结

首联:告别地点,景致优美

颔联:与友话别,深情关切

颈联:对仗工整,情意绵绵

尾联:班马长鸣,难舍难分

诗歌分析

这是一首情意深厚的送别诗,诗人描写了青翠的山岭、清澈的流水、火红的落日、洁白的浮云及嘶鸣的班马等,

刻画了动人的送别场景,渲

染了离别时的悲伤气氛,表

达了依依惜别之意。

诗歌主旨

缺月/挂/疏桐,漏断/人/初静。谁见/幽人/独/往来,缥缈/孤鸿/影。

惊起/却/回头,有恨/无人/省。拣尽/寒枝/不肯/栖,寂寞/沙洲/冷。

卜算子·黄州/定慧院/寓居/作

苏 轼

诗词朗读

作者

苏轼

生卒年

1037-1101

字

子瞻

评价

文学家,“唐宋八大家”之一,与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”;与欧阳修并称“欧苏”,与黄庭坚并称“苏黄”,与辛弃疾并称“苏辛”

代表作品

《念奴娇·赤壁怀古》《水调词头》《题西林壁》《赤壁赋》等

号

东坡居士

朝代

北宋

籍贯

眉州眉山(今属四川)

作者简介

本词选自《东城乐府笺》卷二(上海古籍出版社2009年版)。卜算子,词牌名。定慧院,一作“定惠院”,在黄州东南。苏轼初到黄州,一家人寓居定慧院中。苏轼因写诗获罪,幸免一死,被贬到黄州后,仍惊魂未定,梦寐惶恐。此词是作者刚从“乌台诗案”里解脱出来,只身到黄州时所写,描写了作者深夜独自漫步时的所见所感,抒发了从政失意而寂寞孤独的情愫。

背景链接

卜算子·黄州定慧院寓居作

苏 轼

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人

独往来,缥缈孤鸿影。

幽居之人。

指深夜。漏,指漏壶,古代计时的器具。深夜壶水渐少,很难听到滴漏声音了,所以说“漏断”。

枝叶稀疏的桐树。

译文:残月高挂在稀疏的梧桐树上,滴漏声断,人们开始安静。谁能见幽居人独自往来?仿佛那孤雁的缥缈身影。

诗词解读

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝

不肯栖,寂寞沙洲冷。

知晓。

江河中泥沙淤积而成的

小块陆地。

译文:孤雁惊飞却又回过头来,心里有幽恨却无人知道。它挑遍了寒枝不肯栖息,宁愿在沙洲忍受寂寞凄凉。

这首词运用了借物抒怀的手法。词的上阕写深夜院中所见景色。前两句营造了一种夜深人静、月挂疏桐的孤寂氛围,为“幽人”“孤鸿”的出场做铺垫。后两句先是描写出一位独来独往、心事重重的“幽人”形象,随即又引出“孤鸿”这一形象。这两句中的人、鸟形象极富象征意味,“孤鸿”的掠影更强化了“幽人”的超凡脱俗,使其孤独的形象更具体感人。

词的下阕着力描写“孤鸿”。前两句写“孤鸿”惊飞又回头寻觅的姿态和有“恨”却无人知晓的心理,突出表现了它没有知音、孤苦难耐的心境。后两句写“孤鸿”挑遍寒枝不肯栖息,只好落宿于寂寞荒冷的沙洲,度过这样寒冷的夜晚,表现了词人心境的孤独和志趣的高洁。这首词托物写怀,是词人对人生的反省,也是对理想的坚守。

月——缺,桐——疏,漏——断,人——幽,鸿——孤,枝——寒,沙洲——冷。

1、全文分为上下两片,共有哪些意象?

缺月、疏桐、漏断、幽人、孤鸿、寒枝、沙洲。

2、这些意象分别有哪些特点?诗人分别用哪些词语来描绘它们?

诗词分析

【1】疏桐暗示良禽择木而栖的环境的荒凉,也暗示在封建社会里正直的人才难以得到重用。

【2】漏断说明到了深夜,作者的心情才得以安静下来。

【3】幽人是苏轼自称为幽囚之人,联系背景,可知当时苏轼处境艰难,心情低落。

【4】孤鸿指孤单的鸿雁,鸿雁是候鸟,春秋迁徙。在古诗词里,文人常常取鸿雁春秋迁徙,一生漂泊无定,没有依靠,喻人生遭遇的凄凉悲苦。

【5】寒枝暗示苏轼当时的凄凉处境。

【6】沙洲是江湖河流里和海滨、湖滨带出露水面的沙滩,在当时是人烟稀少,荒凉清冷的环境。

3、这些意象特点分别涉及哪些艺术手法?蕴含哪些思想感情?

这首词运用了比兴、象征等艺术手法,以孤鸿为喻,托物言志。把孤鸿失群与幽人失志联系起来,巧妙地表达了作者“幽约怨悱不能自言之情”,这正是苏轼贬居黄州时无所依托而又无可哀告的寂寞与伤感的心情与处境的真实写照。

诗词小结

本词作者描写了深夜所见景象,借月夜孤鸿这一形象托物寓怀,表达了孤高自许、蔑视流俗的心境。

诗词主旨

黄州贬谪时期的苏轼(1079——1084)

时间 词作 诗句 思想感情

1080 《卜算子》

1080 《西江月》

1082 《念奴娇》

1082 《定风波》

1083 《浣溪沙》

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

中秋谁与共孤光,把盏凄凉北望。

人生如梦,一尊还酹明月。

一蓑烟雨任平生

门前流水尚能西, 休将白发唱黄鸡。

幽独凄清 失意自伤

人生空幻 壮志难酬

时运不济 超脱旷达

不畏坎坷 笑看风雨

热爱生活、旷达乐观

在贬谪到黄州的初期,苏轼是低沉、苦闷的,但他很快从中逃离出来。毕竟他是一个洒脱旷达的人。面对人生的困境,他没有颓废,没有逃避,而是以一种积极乐观的心态去面对,去挑战。所以,他战胜了生活,战胜了自我。所以,我们才看到,黄州时期的苏轼是一个无畏风雨、笑看坎坷的潇洒之人,是一个超然物外、随遇而安的旷达之人。

苏轼在黄州的心路历程

失意自伤

低沉苦闷

随遇而安

洒脱旷达

乐观豪迈

积极向上

前期

中期

后期

“在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡”成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。勃郁的豪情发过了酵,尖利的山风收住了劲,湍急的细流汇成了湖,结果--

引导千古杰作的前奏已经鸣响,一道神秘的天光射向黄州,《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。

----(余秋雨《苏东坡突围》)

卜算子·咏梅

陆 游

驿外/断桥/边,寂寞/开/无主。已是/黄昏/独自/愁,更着/风/和雨。

无意/苦/争春,一任/群芳/妒。零落/成泥/碾/作尘,只有/香/如故。

诗词朗读

作者

陆游

生卒年

1125-1210

字

务观

评价

其诗语言平易晓畅,章法整饬谨严,兼具李白的雄奇奔放与杜甫的沉郁悲凉,饱含爱国热情,对后世影响深远

代表作品

有《剑南诗稿》《渭南文集》等,代表诗作有《示儿》《书愤》《游山西村》等

号

放翁

朝代

南宋

籍贯

越州山阴(今浙江绍兴)

作者简介

陆游生活在日益衰败的南宋,他的一生充满坎坷:早年参加考试被荐送第一,被秦桧所嫉;孝宗时又为一群小人所排挤;在王炎幕府时筹划平定中原,又受到统治集团的压制,不得遂其志。读这首词,联系陆游的政治遭遇,可以看出梅花是他的缩影。这首咏梅词,其实也是陆游自己的咏怀之作。

背景链接

卜算子·咏梅

陆 游

驿外断桥边,寂寞开无主。已是黄昏独

自愁,更着风和雨。

无人过问。

遭受。

译文:驿站外的断桥边,梅花孤寂地绽放着,无人过问。暮色降临,梅花独自愁苦,却又遭到了风雨的摧残。

诗词解读

词的上阕状物写景写梅花的生存境况。从生长环境的恶劣,到无人欣赏的孤寂,再到暮雨黄昏的愁苦,写出了梅花处境的悲凉。

上阕,描绘了风雨中独自绽放的梅花。梅花长在偏僻的“ 驿外断桥边”,“寂寞开无主”,它不是由人精心栽种的,它寂寞地开放着。“已是黄昏独自愁,更著风和雨”。在这样的暮色黄昏中,独自挺立开放的梅花难免会有着孤苦无依的愁苦,更何况环境如此恶劣,风雨交加,倍受摧残。这实在令人深深叹息。

下阕抒情写梅花的品格精神。梅花无意与百花争抢春光,只是孤独地在野郊之外开放。“无意苦争春,一任群芳妒”表现出作者性格孤高、决不与争宠邀媚之徒为伍的品格和不畏谗毁、坚贞自守的傲骨。最后几句,把梅花的“独标高格”再推进一层:虽说梅花凋落了,被践踏成泥,但它那“别有韵致”的香味,却永远“如故”。

下阕主要抒写梅花的两种美德。“无意苦争春,一任群芳妒”,它的其一美德是朴实无华,不慕虚荣,不与百花争春,在寒冬就孤傲挺立开放,它的与世无争使它胸怀坦荡,一任群花自去嫉妒!“零落成泥碾作尘,只有香如故”,它的其二美德是志节高尚,操守如故,就算沦落到化泥作尘的地步,还香气依旧。

无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾

作尘,只有香如故。

苦苦,极力。

任凭。

凋谢。

香气依旧存在。

译文:梅花不想和百花争春斗艳,任凭百花妒忌。即使凋零了,化作泥,又碾作尘,也一如既往散发出缕缕清香。

1、“驿外断桥边,寂寞开无主。”表现了什么?

表现了梅花生长的环境孤苦无依、异常恶劣。

2、“已是黄昏独自愁,更著风和雨。”表现了梅花的什么遭遇?

表现了梅花风雨交加,倍受摧残的遭遇。

表现了梅花朴实无华,不慕虚荣,胸怀坦荡的品质。

3、“无意苦争春,一任群芳妒。”表现了梅花的什么品质?

诗词分析

4、“零落成泥辗作尘”表现了梅花的什么遭遇?

表现了梅花倍受摧残、排挤、虐待的遭遇。

5、“只有香如故”表现了梅花的什么品质?

表现了梅花坚守节操、顽强不屈、刚正不阿的品质。

6、想一想,梅花在词中象征着什么?

此词咏梅,实际上是借梅花的品格自明心迹,自抒怀抱。

上阕:

下阕:

写梅花孤独开放的恶劣环境

写梅花坚贞而高洁的优秀品质

“成泥“

梅受摧残

“作尘”

坚守情操

“香如故”

不变志节

词人与词

陆游一生酷爱梅花,正如他的《梅花绝句》里写的:“何方可化身千亿,一树梅花一放翁。”因为酷爱,所以写有很多歌咏梅花的诗作,歌颂梅花傲霜雪,凌寒风,不畏强暴,不羡富贵的高贵品格。诗人笔下的梅花形象,其实是诗人自己的化身,这首《卜算子》,也是明写梅花,暗写抱负。此词咏梅,实际上是借梅花的品格自明心迹,自抒怀抱。

全词以物喻人,托物言志,以梅花自喻,借梅花孤高正直、高洁自守、矢志不渝的高尚品质,暗喻了自己虽终生坎坷却坚贞不屈,表现了作者孤傲高洁、不畏谗毁、坚贞自守的风骨。

诗词主旨

卜算子·咏梅(毛泽东)

1961年12月

风雨送春归,

飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏。

俏也不争春,

只把春来报。

待到山花烂漫时,

她在丛中笑。

写出与梅有关的古诗句。

【1】 宝剑锋从磨砺出, 梅花香自苦寒来。

【2】墙角数枝梅,凌寒独自开。

【3】遥知不是雪,为有暗香来。

【4】已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。

【5】俏也不争春,只把春来报。

【6】待到山花烂漫时,她在丛中笑。

拓展延伸

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读