《钢铁是怎样炼成的》品读课件(共38张PPT)

文档属性

| 名称 | 《钢铁是怎样炼成的》品读课件(共38张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-14 16:05:46 | ||

图片预览

文档简介

(共38张PPT)

《钢铁是怎样炼成的》品读

——从俄罗斯传统文化的角度

品《钢铁是怎样炼成的》的魂魄

俗话说猫有九条命。文学作品也应该有几种魂魄。《钢铁是怎样炼成的》至少有三种魂魄:一是革命者的革命信念和革命行动;二是爱的理念,情爱是永恒的,保尔对冬妮亚、对丽达的爱,使作品魅力永存;三是与苦难和厄运作斗争,直至精神超越生命。

——作家梁晓声

一、品“革命者的信念与行动”

文化源头——俄罗斯东正教文化。

俄罗斯文化是以受难意识为基础的。在俄罗斯人的眼中,基督是受难的象征。通向上帝的道路,是受苦受难的道路。所以俄罗斯人崇拜圣徒。圣徒就是走基督之路,坚定地承受困难、甘愿牺牲的完美化身。圣徒是俄罗斯人的道德表率,是进入永恒的神圣世界的先驱和榜样。圣徒的精神之光点燃了俄罗斯人灵魂深处最炽烈的火焰。

俄罗斯人的圣徒情怀

按照俄罗斯人的观念,敬奉基督就意味着背负十字架,承受苦难与悲哀,无惧肉体的痛苦与死亡,像《圣经》中的圣徒约翰在旷野上用蝗虫和野蜂蜜充饥一样,忍饥挨饿,承受孤独的折磨和抵御各种邪恶的诱惑。

保尔信仰的文化源头

苏联时期虽然无神论在主流话语中占据主要位置,但宗教特性仍然暗中存在着。

按照东正教的观念,理想圣徒的生活轨迹往往是:出身于笃信宗教的家庭,从童年起生活极度贫困,常常没有机会接受正式教育。保尔的家乡在乌克兰,在俄罗斯历史上,基辅罗斯是最先接受东正教的,所以乌克兰自古有着基督教信仰的传统。保尔幼年丧父,母亲是一个善良的乌克兰妇女,给富人家当厨娘,洗衣服,每天从早忙到晚。他的哥哥阿尔青在铁路机务段工作,是个普通的工人。保尔 12 岁被学校开除,因为向神父家的面团上撒烟丝。他只好去工作,先到车站饭馆烧水,后因太累,酿成一场水灾,被老板打得鼻青脸肿。幼年的保尔是个饱受苦难的人。

后来,在水兵、老布尔什维克朱赫来的教育下,他有了革命自觉性,决心参加斗争,这时他的心中有了理想信仰的追求。为了共产主义理想的实现,他全身心投入战斗,就像基督圣徒忠于自己的信仰一样。

用反衬法突出革命者的形象

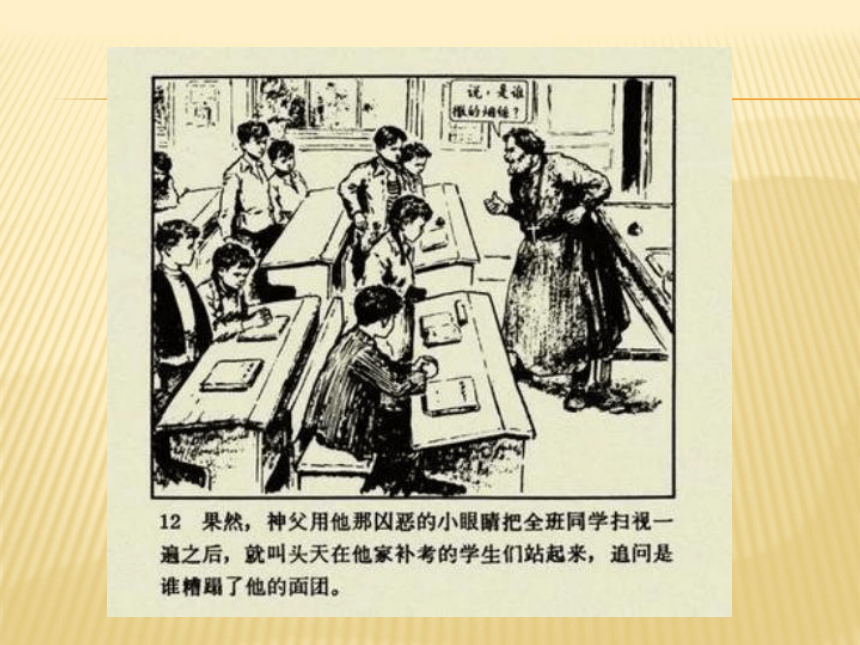

《钢铁是怎样炼成的》在人物形象的塑造上喜好采用俄国原始的民间木刻画中常用的好人、坏人形象分明的肖像描写法,我们从作者的肖像刻画中可以看出,作者个人的好恶决定了人物相貌的美丑。如“不可救药”的丘察姆老头(达雅的父亲)“胖得像猪似的令人厌恶”,阿尔青(保尔的哥哥)的岳母是一个“脸黄得像羊皮纸的老太婆”,又如“反对派”的首领杜巴瓦“脸色灰暗,眼圈发青,身上散发着刺鼻的洋葱味,……嘴里喷出隔夜的酒气”。杜巴瓦原是保尔的好友,他曾和保尔一起在冰天雪地里,为修筑那条给基辅人运送救命木柴的铁路而将生死置之度外。有趣的是,此人在其政治观变化后,人品也发生了剧变——由一个正直上进、吃苦耐劳的人一夜间变成了酒鬼和无赖。至于敌人,更不配有好面孔:瓦西里神父长着一对“凶恶的小眼睛”,车站食堂老板长着一对“充满血丝的、碌碌乱转的、无神的”眼睛。

用眼睛表现革命者的坚毅信念

《钢铁是怎样炼成的》中对筑路工地上的保尔的外貌描写 :

她好不容易才认出这衣衫褴褛的人就是保尔。保尔穿着又破又旧的短褂,一只脚穿着破靴,一只脚穿着一只古怪的套鞋,脖子上围着一条脏毛巾,脸好久没有洗过,只有他那对眼睛,那对永远发光的眼睛还跟从前一样。这正是他的眼睛!

保尔的眼神:基于信仰

肖像描写与对比反衬:革命中的圣徒形象

二、品保尔对于爱情的理念

保尔尽管粗鲁,却似乎特别怜香惜玉。书中,他第一次长篇大论表达对所处环境的愤怒,并不是因为自己遭受到欺压(他经常挨打),而是看到老板侮辱女工。

大概是作为回报,女孩子也非常喜欢他。看,冬妮亚逗他的样子多动人,她躲在大树后面头戴白色遮阳帽穿一袭水兵式的连衫裙手里抱着一本书,波浪式翻卷的短发和诱人的姿势都展示出她的洋气以及她性格的爽快和顽皮。

河边.真好!这是一个宁静美丽的世外桃源

纯真的好感

可是,蛮野和粗暴很快就出现了。

铁路工厂厂长的麻脸儿子和律师的儿子维克多也来钓鱼。 两人见冬妮亚在场,起了讨好的念头。这一念头的实施是以赶走保尔为先决条件的,于是一场冲突就不可避免了。

这是一个戏剧性的场景,保尔似乎一直在等待机会向冬妮亚献艺。不能说他对冬妮亚已经有爱意,只能说他有一种本能的雪耻冲动。当他以暴制暴挥拳将那个向他挑衅的麻脸儿子击倒在水里时,他内心的畅快只有他自己知道,倒不纯粹是因为冬妮亚的欢呼。

朦胧的爱意

当冬妮亚和保尔又重新在一起时,读者都能感受到在他们之间那种少男少女之间朦胧的爱意。这一纯洁美好的爱情会有怎样的结局呢?

冬妮亚趴在保尔腿上认真听他瞎侃的样子,她张大眼睛,一副天真无邪的神情,肢体的协调与周围树草丰茂、小河流水的环境浑然一体,更显出她亲切的美和气质的淳静。

从热恋到分手

分手的原因

少年时期的保尔曾和林务官的女儿冬妮亚相爱。 这是纯洁浪漫的初恋。 保尔对于这种情感非常忠诚。但这种情感的真诚和纯洁是人在青春时期所特有的。随着保尔在战争中得到血与火的洗礼 ,他逐渐认识到他和冬妮亚之间三观不合 ,他们最终分手了。

分手的原因

当保尔与冬妮亚重逢时,他很高兴,他急切地要把冬妮亚拉到革命队伍中,投身于火热的斗争中,过有意义的生活。冬妮亚倒是答应了,可她却打扮起来,想的是另一码事,她想以自己特别的派头、别致的打扮到朴素的人群中去亮相。这当然不合时宜,人们把她看作外人,而她却用挑衅、轻蔑的态度进行还击。

久别重逢

热情邀请

穿着分歧

格格不入

保尔的抉择

读者能够体会到保尔内心的矛盾和尴尬。

他别无选择,他无法把自己交给冬妮亚,就只有把自己交给革命。

多年后的再重逢

再次见面,已是保尔修铁路时。冬妮娅还是那么美、那么娇柔。暴风雪的天气和她身后水牛似的丈夫,更显出她皮肤的白皙、嘴唇的殷红,让她像保尔那样在冰天雪地、沼泽泥泞中奋斗,实在不可能。保尔说她腐朽。那斥责的画面非常可怕。狂风、铁铲和保尔脸上的神情,打碎了他与冬妮娅关系创建以来一直笼罩着的含情脉脉的朦胧爱意。

精神撕裂

保尔之所以把爱情作为革命事业的一部分, 是因为他认为爱情这种纯粹私人化的情感, 相对于集体、国家等崇高的东西,似乎是一种“丑” ,将会对革命产生不利影响 。因此 保尔反对冬妮亚穿漂亮裙子, 冬妮亚的裙子体现了她的个性追求、个人爱好, 而远离了保尔推崇的集体主义精神。在这个放弃个性、放弃自由的时刻,冬妮亚是非常痛苦的, 在痛苦的抉择中 ,冬妮亚毅然选择了自由。因为保尔那种革命式的爱情让冬妮亚难以忍受。

冬妮亚与简·爱

冬妮亚与简·爱

这令人想起了简·爱面对圣约翰求婚时的场景。简·爱离开了罗切斯特后 又遇到了圣约翰, 但简·爱拒绝了他, 因为圣约翰是一个基督教徒, 他之所以爱简·爱, 是因为她可以和他一起到印度去传教,简·爱不但是教会学校毕业的, 而且她还有一般妇女所没有的坚忍不拔毅力, 这些难得的条件促使圣约翰对简·爱爱得发狂。但简·爱毅然拒绝了圣约翰。 因为圣约翰爱的是上帝,并不真正爱作为个体的她。而保尔也像圣约翰一样 ,用神圣的事业抹杀了爱情, 只不过其神圣事业已被赋予了新时代的内容。这就是为什么人们对于保尔和冬妮亚的分手 总感到特别惋惜 的原因,因为这里包含着对真善美的向往。

恋爱中的圣徒形象

按照俄罗斯人的圣徒观念,真正的圣徒必须压抑自己的欲望,尤其是色欲的诱惑。保尔参加了革命,成为一名优秀的战士,为了实现理想,他也克制自己的欲望。保尔的几次情感经历就体现了一种圣徒的形象:为了革命理想可以拒绝女人的诱惑,牺牲爱情。

保尔与冬尼娅的分手,是因为冬尼娅的“个人主义”,保尔为了理想而放弃了爱情。他明确告诉冬尼娅:“如果你认为,我首先应当属于你,然后才能属于党,那我只能做一个坏丈夫,因为我必须首先属于党,然后才属于你和其他的亲人。”

恋爱中的圣徒形象

保尔对丽达的友谊也显示了保尔献身理想的情操。作为志同道合的战友,保尔深知丽达爱他,可保尔认为丽达是神圣不可侵犯的。在面对激情时,保尔还是逃跑了。“他们目标一致,她是他的战友和同志,政治上是他的引路人,然而她毕竟是个女人。他第一次意识到这一点是在天桥附近,所以她的拥抱使他十分激动……然而,他还是以他坚强的意志控制自己。”“爱情给人带来许多的困扰和痛苦,难道现在是谈情说爱的时候吗?”在保尔看来,只要全世界的坏人没有肃清,他就不找女孩子谈情说爱,他要把世界革命的大火烧到美洲去。这种殉道精神、道德纯洁感、对待革命的朝圣般的情感,向世界传播革命的意识,使保尔既成了无产阶级的英雄,又是俄罗斯传统文化的守望人。

恋爱中的圣徒形象

后来保尔终于向(母亲的好友阿尔宾娜的女儿)达雅求婚了。他们的爱情是建立在志同道合的基础上的。保尔把达雅看成自己的恋人,更看成自己的同志。他想拯救达雅逃离火坑。“现在我要谈最重要的事了。你们的家庭纠纷才刚开始,你应该挣脱出来,离这个窝远点,到外面透透新鲜空气。应该重新开始生活。既然我已经卷入这场战争,那就让我们一起干到底。现在你我的个人生活都不愉快,我决定给它放一把火。你明白我的意思吗?你愿意做我的终身伴侣,做我的妻子吗?”

基于拯救的目的,保尔帮助达雅摆脱了暴虐的父亲,走上了革命道路,成为一名布尔什维克。后来保尔不顾自己的病痛,全力支持达雅投身革命工作。在保尔的帮助与支持下,达雅成为一名受工人信任和尊敬的工厂委员会委员,保尔为妻子的成长感到自豪。可以看到保尔与达雅的结合中,保尔是以一个拯救者的身份进入她的家庭。他们的婚姻关系更像拯救与被拯救的关系。保尔就像一个圣徒出现在需要拯救的达雅面前。

三、与苦难作斗争:精神超越生命

在俄罗斯传统文化中,真正的圣徒往往轻视肉体,注重精神。理想信仰的实现于保尔来说永远高于一切,为了实现心中的理想,他不惜牺牲自己的身体。

藐视苦难的圣徒

保尔第一次是大腿受伤,第二次是在严寒中染上了发高烧的斑疹伤寒,第三次是在布琼尼骑兵队的一次战斗中颅骨被弹片穿透,右眼失明;第四次是在筑路当中,这时的他几乎是个半残的人。在修路工地上,人们面临着风雪、严寒、饥饿及白匪的袭击,保尔在这种险恶的环境中,咬紧牙关,坚守岗位,带领自己的小队开展劳动竞赛,以汗水和生命去修筑铁路。每天天刚亮,保尔就拖着那双像灌了铅似的浮肿的腿,提前为战士们烧好开水和热茶。

藐视苦难的圣徒

在暴风雪中,保尔只穿着一件上衣干活。他脖子上生着冻疮,两眼网着血丝,双脚生满冻疮,一连五天发着高烧,但他仍挣扎着与别人一道出工,并以共青团书记的身份组织大家全力紧张地工作。除此而外,他的脊椎上还被炮弹爆炸崩起的石头砸了一个很深的坑,正是由于这一致命的伤害,保尔最终瘫痪在床。当保尔颅骨受伤、右眼失明后,无论在做手术或换绷带时,都是非常痛苦的,一般人会不断呻吟或发脾气。可是保尔却从不作声,毫不畏缩,有时疼得几乎失去知觉,也不叫唤一声。以至医生都不明白,保尔怎么会有这样顽强的精神。保尔有一股巨大的精神力量在支持他,这就是“牛虻”式的坚毅精神和重返前线的信念。

“牛虻”式的坚毅精神

藐视苦难的圣徒

保尔生命的后期,即当他全身瘫痪、双目失明,

不得不与床铺为伴的时候,他仍不肯忍受闲暇和死亡。经过了一番苦苦地挣扎与思考,他又拿起“武器”继续战斗,那就是写作。

俄罗斯历史上很多人为捍卫信仰

甘愿承受苦难,甚至牺牲自己

保尔身上的禁欲主义色彩以及为理想而付出的行动,表现出一个俄罗斯圣徒的特征。虽然这里的理想、信念不是成圣,但为人类的解放而奋斗,也是一个伟大的目标,是一种信仰。为了这一目标与信仰的实现,同样需要圣徒般的忍耐和牺牲。这种自我牺牲精神的崇高意义表现为忍耐的能力,为了更美好更光明更完善的将来可以牺牲不完善的现实。为了真理,为了拯救他人而心甘情愿地自我牺牲,在困难中感受坚定,相信光明世界会到来。

“为伟大的理念去死,比活着更加神圣”,这就是俄罗斯思想的真谛。

俄罗斯文学的共同特征

作家虽然是个共产党员,但深受俄罗斯传统文化熏陶,不由自主就表现出这种文化内涵。为了保卫祖国的圣徒们在用自己的全部生命来完成伟大而神圣的事业。

波列沃伊《真正的人》中的米列西耶夫、布宾诺夫,《白桦》中的安德烈、贝科夫,《第三颗信号弹》中的卢基扬诺夫。阿·托尔斯泰《俄罗斯性格》中的德略莫夫,法捷耶夫《青年近卫军》中的奥列格、柳波夫等,以任何一个西方国家的文学中所没有的英雄群体形象,借助宏大的叙事方式,树立着由古老的文化中传承而来的道德模式。这种具有自我牺牲的、忠诚的革命浪漫主义弥漫于俄罗斯文学中。

读钢铁,悟文化

保尔的革命信念与行动,来自圣徒“化理想为动力”的自觉意识。

保尔的恋爱观,源于圣徒“拯救他人、统一信仰”的浪漫情怀。

保尔战胜厄运的强大意志,出自圣徒“为了信仰、自我牺牲”的精神。

保尔的一生,践行了俄罗斯文化对精神完善的追求。

《钢铁是怎样炼成的》品读

——从俄罗斯传统文化的角度

品《钢铁是怎样炼成的》的魂魄

俗话说猫有九条命。文学作品也应该有几种魂魄。《钢铁是怎样炼成的》至少有三种魂魄:一是革命者的革命信念和革命行动;二是爱的理念,情爱是永恒的,保尔对冬妮亚、对丽达的爱,使作品魅力永存;三是与苦难和厄运作斗争,直至精神超越生命。

——作家梁晓声

一、品“革命者的信念与行动”

文化源头——俄罗斯东正教文化。

俄罗斯文化是以受难意识为基础的。在俄罗斯人的眼中,基督是受难的象征。通向上帝的道路,是受苦受难的道路。所以俄罗斯人崇拜圣徒。圣徒就是走基督之路,坚定地承受困难、甘愿牺牲的完美化身。圣徒是俄罗斯人的道德表率,是进入永恒的神圣世界的先驱和榜样。圣徒的精神之光点燃了俄罗斯人灵魂深处最炽烈的火焰。

俄罗斯人的圣徒情怀

按照俄罗斯人的观念,敬奉基督就意味着背负十字架,承受苦难与悲哀,无惧肉体的痛苦与死亡,像《圣经》中的圣徒约翰在旷野上用蝗虫和野蜂蜜充饥一样,忍饥挨饿,承受孤独的折磨和抵御各种邪恶的诱惑。

保尔信仰的文化源头

苏联时期虽然无神论在主流话语中占据主要位置,但宗教特性仍然暗中存在着。

按照东正教的观念,理想圣徒的生活轨迹往往是:出身于笃信宗教的家庭,从童年起生活极度贫困,常常没有机会接受正式教育。保尔的家乡在乌克兰,在俄罗斯历史上,基辅罗斯是最先接受东正教的,所以乌克兰自古有着基督教信仰的传统。保尔幼年丧父,母亲是一个善良的乌克兰妇女,给富人家当厨娘,洗衣服,每天从早忙到晚。他的哥哥阿尔青在铁路机务段工作,是个普通的工人。保尔 12 岁被学校开除,因为向神父家的面团上撒烟丝。他只好去工作,先到车站饭馆烧水,后因太累,酿成一场水灾,被老板打得鼻青脸肿。幼年的保尔是个饱受苦难的人。

后来,在水兵、老布尔什维克朱赫来的教育下,他有了革命自觉性,决心参加斗争,这时他的心中有了理想信仰的追求。为了共产主义理想的实现,他全身心投入战斗,就像基督圣徒忠于自己的信仰一样。

用反衬法突出革命者的形象

《钢铁是怎样炼成的》在人物形象的塑造上喜好采用俄国原始的民间木刻画中常用的好人、坏人形象分明的肖像描写法,我们从作者的肖像刻画中可以看出,作者个人的好恶决定了人物相貌的美丑。如“不可救药”的丘察姆老头(达雅的父亲)“胖得像猪似的令人厌恶”,阿尔青(保尔的哥哥)的岳母是一个“脸黄得像羊皮纸的老太婆”,又如“反对派”的首领杜巴瓦“脸色灰暗,眼圈发青,身上散发着刺鼻的洋葱味,……嘴里喷出隔夜的酒气”。杜巴瓦原是保尔的好友,他曾和保尔一起在冰天雪地里,为修筑那条给基辅人运送救命木柴的铁路而将生死置之度外。有趣的是,此人在其政治观变化后,人品也发生了剧变——由一个正直上进、吃苦耐劳的人一夜间变成了酒鬼和无赖。至于敌人,更不配有好面孔:瓦西里神父长着一对“凶恶的小眼睛”,车站食堂老板长着一对“充满血丝的、碌碌乱转的、无神的”眼睛。

用眼睛表现革命者的坚毅信念

《钢铁是怎样炼成的》中对筑路工地上的保尔的外貌描写 :

她好不容易才认出这衣衫褴褛的人就是保尔。保尔穿着又破又旧的短褂,一只脚穿着破靴,一只脚穿着一只古怪的套鞋,脖子上围着一条脏毛巾,脸好久没有洗过,只有他那对眼睛,那对永远发光的眼睛还跟从前一样。这正是他的眼睛!

保尔的眼神:基于信仰

肖像描写与对比反衬:革命中的圣徒形象

二、品保尔对于爱情的理念

保尔尽管粗鲁,却似乎特别怜香惜玉。书中,他第一次长篇大论表达对所处环境的愤怒,并不是因为自己遭受到欺压(他经常挨打),而是看到老板侮辱女工。

大概是作为回报,女孩子也非常喜欢他。看,冬妮亚逗他的样子多动人,她躲在大树后面头戴白色遮阳帽穿一袭水兵式的连衫裙手里抱着一本书,波浪式翻卷的短发和诱人的姿势都展示出她的洋气以及她性格的爽快和顽皮。

河边.真好!这是一个宁静美丽的世外桃源

纯真的好感

可是,蛮野和粗暴很快就出现了。

铁路工厂厂长的麻脸儿子和律师的儿子维克多也来钓鱼。 两人见冬妮亚在场,起了讨好的念头。这一念头的实施是以赶走保尔为先决条件的,于是一场冲突就不可避免了。

这是一个戏剧性的场景,保尔似乎一直在等待机会向冬妮亚献艺。不能说他对冬妮亚已经有爱意,只能说他有一种本能的雪耻冲动。当他以暴制暴挥拳将那个向他挑衅的麻脸儿子击倒在水里时,他内心的畅快只有他自己知道,倒不纯粹是因为冬妮亚的欢呼。

朦胧的爱意

当冬妮亚和保尔又重新在一起时,读者都能感受到在他们之间那种少男少女之间朦胧的爱意。这一纯洁美好的爱情会有怎样的结局呢?

冬妮亚趴在保尔腿上认真听他瞎侃的样子,她张大眼睛,一副天真无邪的神情,肢体的协调与周围树草丰茂、小河流水的环境浑然一体,更显出她亲切的美和气质的淳静。

从热恋到分手

分手的原因

少年时期的保尔曾和林务官的女儿冬妮亚相爱。 这是纯洁浪漫的初恋。 保尔对于这种情感非常忠诚。但这种情感的真诚和纯洁是人在青春时期所特有的。随着保尔在战争中得到血与火的洗礼 ,他逐渐认识到他和冬妮亚之间三观不合 ,他们最终分手了。

分手的原因

当保尔与冬妮亚重逢时,他很高兴,他急切地要把冬妮亚拉到革命队伍中,投身于火热的斗争中,过有意义的生活。冬妮亚倒是答应了,可她却打扮起来,想的是另一码事,她想以自己特别的派头、别致的打扮到朴素的人群中去亮相。这当然不合时宜,人们把她看作外人,而她却用挑衅、轻蔑的态度进行还击。

久别重逢

热情邀请

穿着分歧

格格不入

保尔的抉择

读者能够体会到保尔内心的矛盾和尴尬。

他别无选择,他无法把自己交给冬妮亚,就只有把自己交给革命。

多年后的再重逢

再次见面,已是保尔修铁路时。冬妮娅还是那么美、那么娇柔。暴风雪的天气和她身后水牛似的丈夫,更显出她皮肤的白皙、嘴唇的殷红,让她像保尔那样在冰天雪地、沼泽泥泞中奋斗,实在不可能。保尔说她腐朽。那斥责的画面非常可怕。狂风、铁铲和保尔脸上的神情,打碎了他与冬妮娅关系创建以来一直笼罩着的含情脉脉的朦胧爱意。

精神撕裂

保尔之所以把爱情作为革命事业的一部分, 是因为他认为爱情这种纯粹私人化的情感, 相对于集体、国家等崇高的东西,似乎是一种“丑” ,将会对革命产生不利影响 。因此 保尔反对冬妮亚穿漂亮裙子, 冬妮亚的裙子体现了她的个性追求、个人爱好, 而远离了保尔推崇的集体主义精神。在这个放弃个性、放弃自由的时刻,冬妮亚是非常痛苦的, 在痛苦的抉择中 ,冬妮亚毅然选择了自由。因为保尔那种革命式的爱情让冬妮亚难以忍受。

冬妮亚与简·爱

冬妮亚与简·爱

这令人想起了简·爱面对圣约翰求婚时的场景。简·爱离开了罗切斯特后 又遇到了圣约翰, 但简·爱拒绝了他, 因为圣约翰是一个基督教徒, 他之所以爱简·爱, 是因为她可以和他一起到印度去传教,简·爱不但是教会学校毕业的, 而且她还有一般妇女所没有的坚忍不拔毅力, 这些难得的条件促使圣约翰对简·爱爱得发狂。但简·爱毅然拒绝了圣约翰。 因为圣约翰爱的是上帝,并不真正爱作为个体的她。而保尔也像圣约翰一样 ,用神圣的事业抹杀了爱情, 只不过其神圣事业已被赋予了新时代的内容。这就是为什么人们对于保尔和冬妮亚的分手 总感到特别惋惜 的原因,因为这里包含着对真善美的向往。

恋爱中的圣徒形象

按照俄罗斯人的圣徒观念,真正的圣徒必须压抑自己的欲望,尤其是色欲的诱惑。保尔参加了革命,成为一名优秀的战士,为了实现理想,他也克制自己的欲望。保尔的几次情感经历就体现了一种圣徒的形象:为了革命理想可以拒绝女人的诱惑,牺牲爱情。

保尔与冬尼娅的分手,是因为冬尼娅的“个人主义”,保尔为了理想而放弃了爱情。他明确告诉冬尼娅:“如果你认为,我首先应当属于你,然后才能属于党,那我只能做一个坏丈夫,因为我必须首先属于党,然后才属于你和其他的亲人。”

恋爱中的圣徒形象

保尔对丽达的友谊也显示了保尔献身理想的情操。作为志同道合的战友,保尔深知丽达爱他,可保尔认为丽达是神圣不可侵犯的。在面对激情时,保尔还是逃跑了。“他们目标一致,她是他的战友和同志,政治上是他的引路人,然而她毕竟是个女人。他第一次意识到这一点是在天桥附近,所以她的拥抱使他十分激动……然而,他还是以他坚强的意志控制自己。”“爱情给人带来许多的困扰和痛苦,难道现在是谈情说爱的时候吗?”在保尔看来,只要全世界的坏人没有肃清,他就不找女孩子谈情说爱,他要把世界革命的大火烧到美洲去。这种殉道精神、道德纯洁感、对待革命的朝圣般的情感,向世界传播革命的意识,使保尔既成了无产阶级的英雄,又是俄罗斯传统文化的守望人。

恋爱中的圣徒形象

后来保尔终于向(母亲的好友阿尔宾娜的女儿)达雅求婚了。他们的爱情是建立在志同道合的基础上的。保尔把达雅看成自己的恋人,更看成自己的同志。他想拯救达雅逃离火坑。“现在我要谈最重要的事了。你们的家庭纠纷才刚开始,你应该挣脱出来,离这个窝远点,到外面透透新鲜空气。应该重新开始生活。既然我已经卷入这场战争,那就让我们一起干到底。现在你我的个人生活都不愉快,我决定给它放一把火。你明白我的意思吗?你愿意做我的终身伴侣,做我的妻子吗?”

基于拯救的目的,保尔帮助达雅摆脱了暴虐的父亲,走上了革命道路,成为一名布尔什维克。后来保尔不顾自己的病痛,全力支持达雅投身革命工作。在保尔的帮助与支持下,达雅成为一名受工人信任和尊敬的工厂委员会委员,保尔为妻子的成长感到自豪。可以看到保尔与达雅的结合中,保尔是以一个拯救者的身份进入她的家庭。他们的婚姻关系更像拯救与被拯救的关系。保尔就像一个圣徒出现在需要拯救的达雅面前。

三、与苦难作斗争:精神超越生命

在俄罗斯传统文化中,真正的圣徒往往轻视肉体,注重精神。理想信仰的实现于保尔来说永远高于一切,为了实现心中的理想,他不惜牺牲自己的身体。

藐视苦难的圣徒

保尔第一次是大腿受伤,第二次是在严寒中染上了发高烧的斑疹伤寒,第三次是在布琼尼骑兵队的一次战斗中颅骨被弹片穿透,右眼失明;第四次是在筑路当中,这时的他几乎是个半残的人。在修路工地上,人们面临着风雪、严寒、饥饿及白匪的袭击,保尔在这种险恶的环境中,咬紧牙关,坚守岗位,带领自己的小队开展劳动竞赛,以汗水和生命去修筑铁路。每天天刚亮,保尔就拖着那双像灌了铅似的浮肿的腿,提前为战士们烧好开水和热茶。

藐视苦难的圣徒

在暴风雪中,保尔只穿着一件上衣干活。他脖子上生着冻疮,两眼网着血丝,双脚生满冻疮,一连五天发着高烧,但他仍挣扎着与别人一道出工,并以共青团书记的身份组织大家全力紧张地工作。除此而外,他的脊椎上还被炮弹爆炸崩起的石头砸了一个很深的坑,正是由于这一致命的伤害,保尔最终瘫痪在床。当保尔颅骨受伤、右眼失明后,无论在做手术或换绷带时,都是非常痛苦的,一般人会不断呻吟或发脾气。可是保尔却从不作声,毫不畏缩,有时疼得几乎失去知觉,也不叫唤一声。以至医生都不明白,保尔怎么会有这样顽强的精神。保尔有一股巨大的精神力量在支持他,这就是“牛虻”式的坚毅精神和重返前线的信念。

“牛虻”式的坚毅精神

藐视苦难的圣徒

保尔生命的后期,即当他全身瘫痪、双目失明,

不得不与床铺为伴的时候,他仍不肯忍受闲暇和死亡。经过了一番苦苦地挣扎与思考,他又拿起“武器”继续战斗,那就是写作。

俄罗斯历史上很多人为捍卫信仰

甘愿承受苦难,甚至牺牲自己

保尔身上的禁欲主义色彩以及为理想而付出的行动,表现出一个俄罗斯圣徒的特征。虽然这里的理想、信念不是成圣,但为人类的解放而奋斗,也是一个伟大的目标,是一种信仰。为了这一目标与信仰的实现,同样需要圣徒般的忍耐和牺牲。这种自我牺牲精神的崇高意义表现为忍耐的能力,为了更美好更光明更完善的将来可以牺牲不完善的现实。为了真理,为了拯救他人而心甘情愿地自我牺牲,在困难中感受坚定,相信光明世界会到来。

“为伟大的理念去死,比活着更加神圣”,这就是俄罗斯思想的真谛。

俄罗斯文学的共同特征

作家虽然是个共产党员,但深受俄罗斯传统文化熏陶,不由自主就表现出这种文化内涵。为了保卫祖国的圣徒们在用自己的全部生命来完成伟大而神圣的事业。

波列沃伊《真正的人》中的米列西耶夫、布宾诺夫,《白桦》中的安德烈、贝科夫,《第三颗信号弹》中的卢基扬诺夫。阿·托尔斯泰《俄罗斯性格》中的德略莫夫,法捷耶夫《青年近卫军》中的奥列格、柳波夫等,以任何一个西方国家的文学中所没有的英雄群体形象,借助宏大的叙事方式,树立着由古老的文化中传承而来的道德模式。这种具有自我牺牲的、忠诚的革命浪漫主义弥漫于俄罗斯文学中。

读钢铁,悟文化

保尔的革命信念与行动,来自圣徒“化理想为动力”的自觉意识。

保尔的恋爱观,源于圣徒“拯救他人、统一信仰”的浪漫情怀。

保尔战胜厄运的强大意志,出自圣徒“为了信仰、自我牺牲”的精神。

保尔的一生,践行了俄罗斯文化对精神完善的追求。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读