第六单元《课外古诗词诵读》课件(共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 第六单元《课外古诗词诵读》课件(共54张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-14 16:08:26 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

学习目标 1分钟

1.走近作者,理解诗歌的意思。

2. 赏析名句,体会作者感情。

第一课时

新课程标准:能诵读古诗词,借助注释和工具书理解理解基本内容,注重感悟和运用,提高自己的欣赏品味。

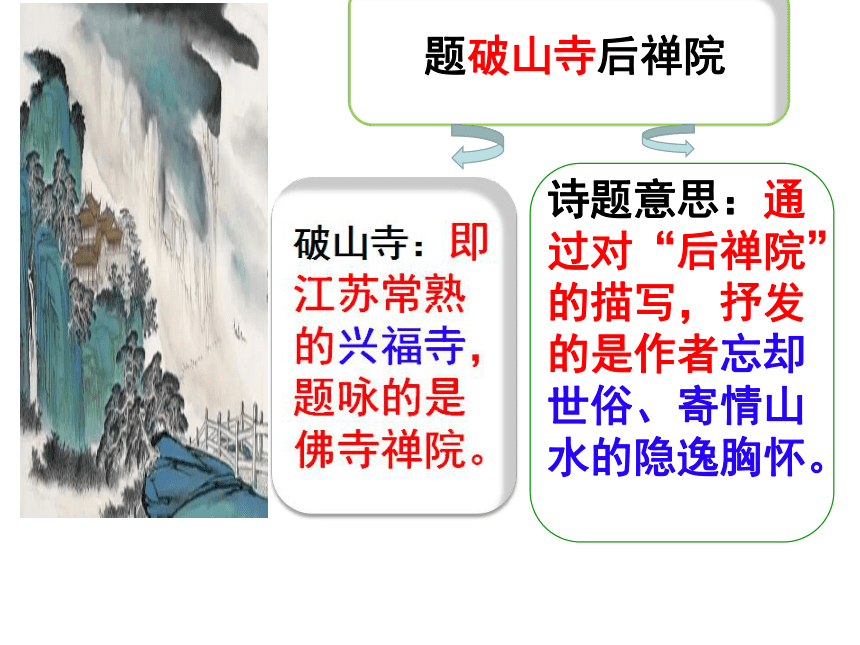

题破山寺后禅院

诗题意思:通过对“后禅院”的描写,抒发的是作者忘却世俗、寄情山水的隐逸胸怀。

常建,盛唐著名诗人,有《常建集》,与王昌龄是朋友。一生仕途不得志,晚年的生活基本上是寄情琴酒,隐居作诗。他的诗现存五十多首,多以山林胜景为题材。这首诗抒发了寄情山水的隐逸情怀。

走近作者

清晨入古寺,初日照高林,

曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心,

万籁此都寂,但余钟磬音。

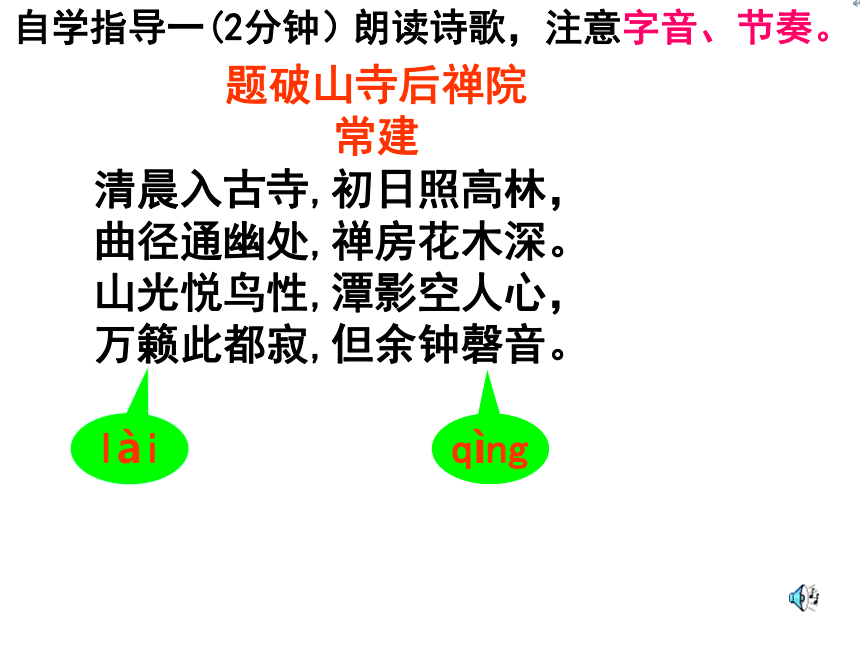

题破山寺后禅院

常建

lài

qìng

自学指导一(2分钟)

朗读诗歌,注意字音、节奏。

清晨,当我漫步走到这座古寺,

初升的太阳照耀着高耸的丛林。

一条曲折的小路通向幽静的远方,

那里是被花木浓荫覆盖着的禅房。

山光明净,鸟儿欢悦地歌唱,

深潭倒影,更使人觉得心境的空灵。

万物一片静寂,

只能听到那悠悠敲钟的回声。

自学检测一(3分钟)结合课下注释理解诗意

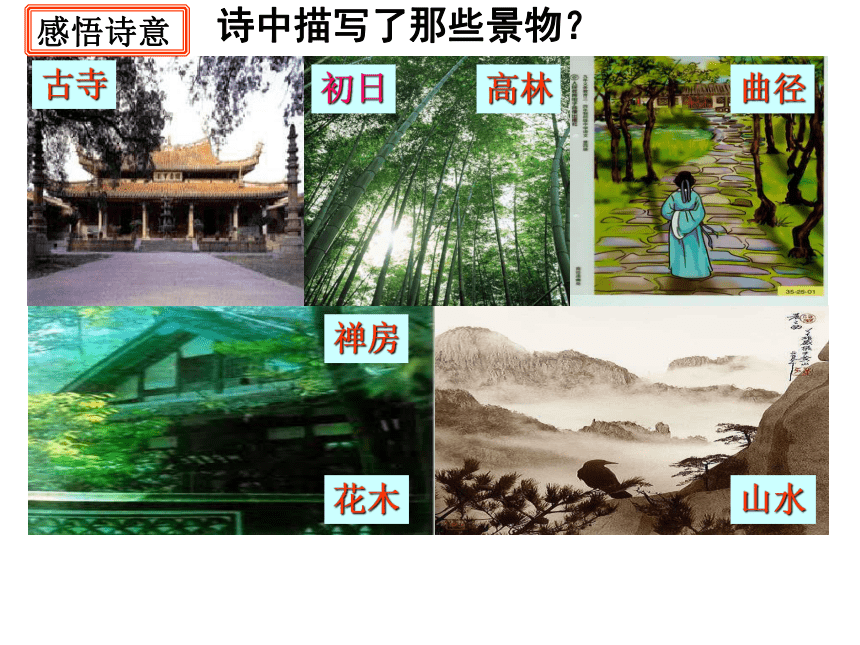

古寺

初日

高林

曲径

禅房

花木

山水

诗中描写了那些景物?

感悟诗意

首句 “清晨”二字点明出游的时间和地点。诗人一大早就“入古寺”,可见他对这块佛教圣地的向往之切。 “古寺”“高林”突出了破山寺的幽雅和宁静。

清晨入古寺,初日照高林。

自学指导及检测二:赏析古诗(八分钟)

曲径通幽处,禅房花木深。

这一联诗人抓住寺中独特的景物,描写出通向后禅院的幽深小路和后禅院景色的幽静迷人。

此联进一步渲染了僧房幽深、清寂。“山光”山中的景色。“悦”,用作动词,使……欢悦。“空人心”,使人心中的杂念消除。“空”,消除。形容词用作动词,“使……空”。上句表面上是写山光使飞鸟也怡然自乐,实际上,鸟的怡然自乐是诗人心情愉悦的反映。下句写人心对潭影而空,既表达了诗人宁静的内心感受,也隐约流露了对现实的愤慨和反感。这两句诗以动显静,因景生情,含蓄隽永。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟磬音。

此联是上一联的补充,进一步以钟磬音响轻轻回荡,尾联以有声衬无声,是上联哲理思考的延伸和深化,营造出诗人内心的“静境”,表现出诗人淡泊的情怀。

本诗抓住山寺中独特的景物,运用了以静显静,以动显静的表现手法,塑造了一个幽深静寂、安祥和平、自然高远的境界。表现作者寄情山水的隐逸情绪。

小结(3分钟)

当堂检测(2分钟)

理解性默写。

1、破山寺后禅院环境幽静深远,正如常建诗中所写 :______________,______________.

2、常建的《题破山寺后禅院》中有两句诗各含一个成语,这两句诗是:

———————— ——————————。。

3《题破山寺后禅院》中__________,_______ 两句诗写出了环境的清幽及人生的启示。

4、悠长的钟磬声,在万籁俱寂中带来深远的禅意,使人心灵愈发沉静的句子________,________。

曲径通幽处,禅房花木深。

“ 曲径通幽处 ”“ 万籁此都寂 ”

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟罄音。

送友人

李 白

【诗歌背景】

本诗是玄宗天宝末(约754)李白在安徽宣城送别友人时所作。

宣城,南齐大诗人谢朓居住、任太守之地,景色优美,李白对此素来情有独钟。

安徽宣城

青山/横/北郭,白水/绕/东城。

此地/一为/别,孤蓬/万里/征。

浮云/游子/意,落日/故人/情。

挥手/自兹/去,萧萧/班马/鸣。

送友人

李白

自学指导及检测一

朗读诗歌并结合课下注释理解诗意(五分钟)

青山横北郭,

白水绕东城。

此地一为别,

孤蓬万里征。

浮云游子意,

落日故人情。

挥手自兹去,

萧萧班马鸣。

一脉青山横卧在北边的外城,

一泓清水绕着城东潺潺流动。

译文

在这幽美环境里我们握手言别,

你就象孤独的蓬草将要飘泊万里。

游子心思似天上飘忽不定的浮云,不忍西沉的落日就像难舍友情。

频频挥手作别从此离去,

马儿也为惜别声声长鸣…

送友人

青山/横/北郭,白水/绕/东城。

首联写送别之景,点出送别的地点和环境。“青山”对“白水”,“北郭”对“东城”,对仗工整,“青”、“白”相间,色彩明丽。其中“横”与“绕”写得极妙:放眼望去,青翠的山峦横卧于城北,洁白的河水从城东缓缓绕过。“横”字勾勒青山的静姿,“绕”字描画白水的动态,用词准确而传神。诗人送友,从内城一直送到外城,送行路程之远,暗写诗人与友人的不忍遽jù 去,依依惜别之情 。

自学指导及检测二 赏析诗歌(十分钟)

此地/一为/别,孤蓬/万里/征。

颔联,写友人离去,飘忽不定,表现离别的深情。即:此地一别,离人就要象蓬草那样随风飞转,到万里之外去了。孤蓬,这个意象,借喻即将离去的友人,一个“孤”字写出离程之孤独;万里,点明离程之遥远。用比喻手法,表达了对朋友飘泊生涯的深切关怀。

颈联扣题,“浮云游子意,落日故人情”,对偶句。“浮云”对“落日”,“游子意”对“故人情”。同时,诗人又巧妙地用“浮云”、“落日”作比喻,来表明心意。天空中一抹白云,随风飘浮,象征着友人行踪不定,任意东西;远处一轮红彤彤的夕阳徐徐而下,似乎不忍遽然离开大地,隐喻诗人与友人难分难舍、依依惜别的心情。

浮云/游子/意,落日/故人/情。

尾联:化用典故,抒发对友人的深情厚谊。

送君千里,终须一别。描写“萧萧班马鸣”的动人场景。这一句出自《诗经·车攻》“萧萧马鸣”。诗人和友人马上挥手告别,频频致意。那两匹马仿佛懂得主人心情,也不愿脱离同伴,临别时禁不住萧萧长鸣,似有无限深情。马犹如此,人何以堪!李白化用古典诗句。

挥手/自兹/去,萧萧/班马/鸣。

以景结情,暗写了诗人与友人的离别。

归纳主题

这是一首意味深长的送别诗。作者通过描写清丽如画的送别环境,营造出深情美好的送别气氛,抒发了作者对朋友漂泊天涯的深切关怀和依依惜别之情。

当堂检测(3分钟)

理解性默写。

(1)《送友人》中写送别地景色的是:

___________________________。

(2)以浮云孤飞,喻游子之心;以落日将下,依依不舍,喻故人之情的是:_______________________。

(3)借马鸣犹作别离之声,衬托离情别绪的诗是:______________________________。

青山横北郭,白水绕东城

浮云游子意,落日故人情

挥手自兹去,萧萧班马鸣

1、诵读、体会诗歌语气并会背诵诗歌。

2、感受诗人通过诗歌所抒发的思想感情。

学习目标

第二课时

卜算子.黄州定慧院寓居作

苏轼

作者简介

苏轼(1037-1101),四川眉州人,字子瞻,号东坡居士。北宋文学家、书画家、美食家。诗、文、词皆独步一时。其词与辛弃疾并称“苏辛”。其文与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。其诗与黄庭坚并称“苏黄”,其书法与黄庭坚、米芾、蔡襄号称“宋四家”。著有《东坡易传》、《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

自学指导及检测一(5分钟)

卜算子·黄州/定慧院/寓居/作

苏轼

缺月/挂/疏桐,漏断/人/初静。谁见/幽人/独/往来,缥缈/孤鸿/影。

惊起/却/回头,有恨/无人/省。拣尽/寒枝/不肯/栖,寂寞/沙洲/冷。

朗读本词并结合书下注解理解词意

整体把握词的大意

弯弯月亮挂在梧桐树梢,漏尽夜深人声已静。有时见到幽居人独自往来,仿佛那缥缈的孤雁身影。

突然惊起又回过头来,心有怨恨却无人知情。挑遍了寒枝也不肯栖息,甘愿在沙洲忍受寂寞凄冷。

写作背景:

“乌台诗案”:北宋著名的文字狱。元丰二年(1079),苏轼因与时任宰相的王安石政见不合,出补外官。他看到当时地方官吏执行新法扰民,心中不满,任杭州通判后写了二十多首托事以讽的诗,因而激怒新党。被构陷成罪,囚捕至京,系狱一百三十天。而且牵连甚广,苏轼的友朋故旧被连累处罚的达二十二人。苏轼在狱时自度必死,曾作诗与苏辙诀别。

自学指导及检测二(6分钟)

1、全文分为上下两片,共有哪些事物?

缺月、疏桐、漏断、幽人、孤鸿、寒枝、沙洲。

2、这些意象分别有哪些特点?诗人分别用哪些词语来描绘它们?

月——缺,桐——疏,漏——断,

人——幽,鸿——孤,枝——寒,

沙洲——冷。

“意”——诗人的思想、情感、意念。

“象”——物象、形象。

意象是渗透着诗人主观情意的客观物象,是“意”与“象”的统一。是诗歌中浸染了作者情感的东西,是诗人感情的载体。

如:月是象,冷是意,冷月是意象。

这些意象分别蕴含的思想感情:

1、疏桐暗示良禽择木而栖的环境的荒凉,也暗示在封建社会里正直的人才难以得到重用。

2、漏断说明到了深夜,作者的心情才得以安静下来。

3、幽人是苏轼自称为幽囚之人,联系背景,可知当时苏轼处境艰难,心情低落。

4、孤鸿指孤单的鸿雁,鸿雁是候鸟,春秋迁徙。在古诗词里,文人常常取鸿雁春秋迁徙,一生漂泊无定,没有依靠,喻人生遭遇的凄凉悲苦。

5、寒枝暗示苏轼当时的凄凉处境。

6、沙洲是指江湖河流或海滨、湖滨中露出水面的沙滩,在当时是人烟稀少,荒凉清冷的环境。

自学指导及检测三(7分钟)

了解写作背景,思考:

1、前人认为“恨”字是全词关键。词中“恨”的内容是什么?你是否同意“关键”之说?为什么?

2、结合具体词句说说下片运用了什么表现手法?具体写了关于孤鸿的哪些情景?表现了作者怎样的处境和心境?

1、词中“恨”的内容是什么?前人认为“恨”字是全词关键,你是否同意?为什么?

恨的内容:封建社会文字狱对人才的摧残。无人理解的忧愤。

同意:上片描写缺月、疏桐、漏断、人静、幽人、孤鸿等特定景物,正是由“恨”而生,由于含恨,所以必然产生“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”的徘徊心境。

2、结合具体词句说说下片运用了什么表现手法?具体写了关于孤鸿的哪些情景?表现了作者怎样的处境和心境(心理)?

词人运用象征的表现手法,具体写了孤鸿的飘零失所、孤独缥缈,惊起回头、怀抱幽恨和选求宿处等情景,表现了作者贬谪黄州时期的孤寂处境和孤高自许、不肯同流合污、坚持操守的心境。

小结

这首词运用了比兴、象征等艺术手法,以孤鸿为喻,托物言志。把孤鸿失群与幽人失志联系起来,巧妙地表达了作者“幽约怨悱不能自言之情”,这正是苏轼贬居黄州时无所依托而又无可哀告的寂寞与伤感的心情与处境的真实写照。

当堂检测(2分钟)

1、 _____________,____________营造了夜深人静、月挂疏桐的孤寂氛围,为“幽人”、“孤鸿”的出场作铺垫。

2、 _______________,_____________以象征手法,匠心独运地通过鸿的孤独缥缈,惊起回头、怀抱幽恨和选求宿处,表达了作者贬谪黄州时期的孤寂处境和高洁自许、不愿随波逐流的心境。

3、 ______________,_____________。这是直写自己孤寂的心境。

缺月挂疏桐,漏断人初静

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

惊起却回头,有恨无人省

卜算子·咏梅

陆 游

卜算子·咏梅

陆游,字务观,号放翁,南宋杰出的爱国词人。一生志在恢复中原,因“喜论恢复”受到投降派忌恨,受人排挤,结果被黜免,回乡闲居至死。

陆游是创作力非常旺盛的诗人,《剑南诗稿》共收录9300余首诗词,加上遗稿,有一万多首。诗中最突出的主题就是爱国主义精神,唱出了那个时代的最强音。

创作背景

《卜算子·咏梅》是南宋爱国诗人陆游创作的一首词,那时陆游正处在人生的低谷,他的主战派士气低落,因而

十分悲观,整首词十分悲凉,尤其开头渲染了一种冷漠的气氛。

诗意理解

驿站之外的断桥边,梅花孤单寂寞地绽开了花,无人过问。暮色降临,梅花无依无靠,已经够愁苦了,却又遭到了风雨的摧残。梅花并不想费尽心思去争艳斗宠,对百花的妒忌与排斥毫不在乎。即使凋零了,被碾作泥土,化作尘土了,梅花依然和往常一样散发出缕缕清香。

自学指导及检测二 理解词意并赏析句子(十分钟)

1. 概括词上下片的大意。

上片写梅花孤独寂寞与备受摧残的境况。

下片通过梅花来写自己的高尚节操。从“一任群芳妒”和“只有香如故”可以看得出来。

3.驿站、断桥、黄昏、风雨这些意象给我们营造了怎样的一种意境?为什么?

荒废驿站的断桥边,寂寞开放的梅花,非常的孤寂凄凉的意境。这样孤苦无依的梅花无人欣赏,正值黄昏时分,夕阳西下,一种萧瑟凄凉的意境展现了出来,在这种情况下,竟然还要受到暴雨狂风的打击,这是多么凄惨阴沉的画面。

驿外断桥边,寂寞开无主。

用了拟人的手法,写出了梅的孤独寂寞。

怎样理解“无主”这两个字?

“无主”二字,既点出这株梅并非养尊处优的官梅,也非占尽风流的园梅,而是野生之梅,根本没有什么主人对之护持与青睐。又突出了它独立荒野,孤芳高洁的品格。

词如何运用托物言志的手法,用梅花的意象来表现自己情操的?

自学指导及检测二(5分钟)

1.梅”实际是他人格的化身。驿外断桥,黄昏风雨,正象征着他一生艰难的政治处境和他所遭受的严酷政治打击;

2.争春无意,妒任群芳,正写照了他不屑媚俗邀宠、有别于一般官僚政客们的傲岸性格;

3.成泥作尘,香犹如故,正突现出他即便粉身碎骨也还是要坚持爱国理想、民族气节、君子操守的顽强意志。

本词作者以梅花自喻,借梅花孤高正直、高洁自守、矢志不渝的高尚品质,表现自己虽屡遭不幸却不趋炎附势、坚守节操的高洁品格。

小结

卜算子·咏梅

风雨送春归,

飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏。

俏也不争春,

只把春来报。

待到山花烂漫时,

她在丛中笑。

【毛泽东】

当堂检测(2分钟)

1、陆游《卜算子·咏梅》中写梅花即使遭遇摧折也坚持自己的操守和品行的句子是: ______________,_________________表现梅花高洁傲岸的句子是:

______________,_________________

2、《卜算子 咏梅》词人借写梅花凋落的情景来表达自己至死不变的爱国之心的词句是:______________,____________.

零落成泥碾作尘,只有香如故。

无意苦争春,一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,只有香如故。

学习目标 1分钟

1.走近作者,理解诗歌的意思。

2. 赏析名句,体会作者感情。

第一课时

新课程标准:能诵读古诗词,借助注释和工具书理解理解基本内容,注重感悟和运用,提高自己的欣赏品味。

题破山寺后禅院

诗题意思:通过对“后禅院”的描写,抒发的是作者忘却世俗、寄情山水的隐逸胸怀。

常建,盛唐著名诗人,有《常建集》,与王昌龄是朋友。一生仕途不得志,晚年的生活基本上是寄情琴酒,隐居作诗。他的诗现存五十多首,多以山林胜景为题材。这首诗抒发了寄情山水的隐逸情怀。

走近作者

清晨入古寺,初日照高林,

曲径通幽处,禅房花木深。

山光悦鸟性,潭影空人心,

万籁此都寂,但余钟磬音。

题破山寺后禅院

常建

lài

qìng

自学指导一(2分钟)

朗读诗歌,注意字音、节奏。

清晨,当我漫步走到这座古寺,

初升的太阳照耀着高耸的丛林。

一条曲折的小路通向幽静的远方,

那里是被花木浓荫覆盖着的禅房。

山光明净,鸟儿欢悦地歌唱,

深潭倒影,更使人觉得心境的空灵。

万物一片静寂,

只能听到那悠悠敲钟的回声。

自学检测一(3分钟)结合课下注释理解诗意

古寺

初日

高林

曲径

禅房

花木

山水

诗中描写了那些景物?

感悟诗意

首句 “清晨”二字点明出游的时间和地点。诗人一大早就“入古寺”,可见他对这块佛教圣地的向往之切。 “古寺”“高林”突出了破山寺的幽雅和宁静。

清晨入古寺,初日照高林。

自学指导及检测二:赏析古诗(八分钟)

曲径通幽处,禅房花木深。

这一联诗人抓住寺中独特的景物,描写出通向后禅院的幽深小路和后禅院景色的幽静迷人。

此联进一步渲染了僧房幽深、清寂。“山光”山中的景色。“悦”,用作动词,使……欢悦。“空人心”,使人心中的杂念消除。“空”,消除。形容词用作动词,“使……空”。上句表面上是写山光使飞鸟也怡然自乐,实际上,鸟的怡然自乐是诗人心情愉悦的反映。下句写人心对潭影而空,既表达了诗人宁静的内心感受,也隐约流露了对现实的愤慨和反感。这两句诗以动显静,因景生情,含蓄隽永。

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟磬音。

此联是上一联的补充,进一步以钟磬音响轻轻回荡,尾联以有声衬无声,是上联哲理思考的延伸和深化,营造出诗人内心的“静境”,表现出诗人淡泊的情怀。

本诗抓住山寺中独特的景物,运用了以静显静,以动显静的表现手法,塑造了一个幽深静寂、安祥和平、自然高远的境界。表现作者寄情山水的隐逸情绪。

小结(3分钟)

当堂检测(2分钟)

理解性默写。

1、破山寺后禅院环境幽静深远,正如常建诗中所写 :______________,______________.

2、常建的《题破山寺后禅院》中有两句诗各含一个成语,这两句诗是:

———————— ——————————。。

3《题破山寺后禅院》中__________,_______ 两句诗写出了环境的清幽及人生的启示。

4、悠长的钟磬声,在万籁俱寂中带来深远的禅意,使人心灵愈发沉静的句子________,________。

曲径通幽处,禅房花木深。

“ 曲径通幽处 ”“ 万籁此都寂 ”

山光悦鸟性,潭影空人心。

万籁此都寂,但余钟罄音。

送友人

李 白

【诗歌背景】

本诗是玄宗天宝末(约754)李白在安徽宣城送别友人时所作。

宣城,南齐大诗人谢朓居住、任太守之地,景色优美,李白对此素来情有独钟。

安徽宣城

青山/横/北郭,白水/绕/东城。

此地/一为/别,孤蓬/万里/征。

浮云/游子/意,落日/故人/情。

挥手/自兹/去,萧萧/班马/鸣。

送友人

李白

自学指导及检测一

朗读诗歌并结合课下注释理解诗意(五分钟)

青山横北郭,

白水绕东城。

此地一为别,

孤蓬万里征。

浮云游子意,

落日故人情。

挥手自兹去,

萧萧班马鸣。

一脉青山横卧在北边的外城,

一泓清水绕着城东潺潺流动。

译文

在这幽美环境里我们握手言别,

你就象孤独的蓬草将要飘泊万里。

游子心思似天上飘忽不定的浮云,不忍西沉的落日就像难舍友情。

频频挥手作别从此离去,

马儿也为惜别声声长鸣…

送友人

青山/横/北郭,白水/绕/东城。

首联写送别之景,点出送别的地点和环境。“青山”对“白水”,“北郭”对“东城”,对仗工整,“青”、“白”相间,色彩明丽。其中“横”与“绕”写得极妙:放眼望去,青翠的山峦横卧于城北,洁白的河水从城东缓缓绕过。“横”字勾勒青山的静姿,“绕”字描画白水的动态,用词准确而传神。诗人送友,从内城一直送到外城,送行路程之远,暗写诗人与友人的不忍遽jù 去,依依惜别之情 。

自学指导及检测二 赏析诗歌(十分钟)

此地/一为/别,孤蓬/万里/征。

颔联,写友人离去,飘忽不定,表现离别的深情。即:此地一别,离人就要象蓬草那样随风飞转,到万里之外去了。孤蓬,这个意象,借喻即将离去的友人,一个“孤”字写出离程之孤独;万里,点明离程之遥远。用比喻手法,表达了对朋友飘泊生涯的深切关怀。

颈联扣题,“浮云游子意,落日故人情”,对偶句。“浮云”对“落日”,“游子意”对“故人情”。同时,诗人又巧妙地用“浮云”、“落日”作比喻,来表明心意。天空中一抹白云,随风飘浮,象征着友人行踪不定,任意东西;远处一轮红彤彤的夕阳徐徐而下,似乎不忍遽然离开大地,隐喻诗人与友人难分难舍、依依惜别的心情。

浮云/游子/意,落日/故人/情。

尾联:化用典故,抒发对友人的深情厚谊。

送君千里,终须一别。描写“萧萧班马鸣”的动人场景。这一句出自《诗经·车攻》“萧萧马鸣”。诗人和友人马上挥手告别,频频致意。那两匹马仿佛懂得主人心情,也不愿脱离同伴,临别时禁不住萧萧长鸣,似有无限深情。马犹如此,人何以堪!李白化用古典诗句。

挥手/自兹/去,萧萧/班马/鸣。

以景结情,暗写了诗人与友人的离别。

归纳主题

这是一首意味深长的送别诗。作者通过描写清丽如画的送别环境,营造出深情美好的送别气氛,抒发了作者对朋友漂泊天涯的深切关怀和依依惜别之情。

当堂检测(3分钟)

理解性默写。

(1)《送友人》中写送别地景色的是:

___________________________。

(2)以浮云孤飞,喻游子之心;以落日将下,依依不舍,喻故人之情的是:_______________________。

(3)借马鸣犹作别离之声,衬托离情别绪的诗是:______________________________。

青山横北郭,白水绕东城

浮云游子意,落日故人情

挥手自兹去,萧萧班马鸣

1、诵读、体会诗歌语气并会背诵诗歌。

2、感受诗人通过诗歌所抒发的思想感情。

学习目标

第二课时

卜算子.黄州定慧院寓居作

苏轼

作者简介

苏轼(1037-1101),四川眉州人,字子瞻,号东坡居士。北宋文学家、书画家、美食家。诗、文、词皆独步一时。其词与辛弃疾并称“苏辛”。其文与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。其诗与黄庭坚并称“苏黄”,其书法与黄庭坚、米芾、蔡襄号称“宋四家”。著有《东坡易传》、《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

自学指导及检测一(5分钟)

卜算子·黄州/定慧院/寓居/作

苏轼

缺月/挂/疏桐,漏断/人/初静。谁见/幽人/独/往来,缥缈/孤鸿/影。

惊起/却/回头,有恨/无人/省。拣尽/寒枝/不肯/栖,寂寞/沙洲/冷。

朗读本词并结合书下注解理解词意

整体把握词的大意

弯弯月亮挂在梧桐树梢,漏尽夜深人声已静。有时见到幽居人独自往来,仿佛那缥缈的孤雁身影。

突然惊起又回过头来,心有怨恨却无人知情。挑遍了寒枝也不肯栖息,甘愿在沙洲忍受寂寞凄冷。

写作背景:

“乌台诗案”:北宋著名的文字狱。元丰二年(1079),苏轼因与时任宰相的王安石政见不合,出补外官。他看到当时地方官吏执行新法扰民,心中不满,任杭州通判后写了二十多首托事以讽的诗,因而激怒新党。被构陷成罪,囚捕至京,系狱一百三十天。而且牵连甚广,苏轼的友朋故旧被连累处罚的达二十二人。苏轼在狱时自度必死,曾作诗与苏辙诀别。

自学指导及检测二(6分钟)

1、全文分为上下两片,共有哪些事物?

缺月、疏桐、漏断、幽人、孤鸿、寒枝、沙洲。

2、这些意象分别有哪些特点?诗人分别用哪些词语来描绘它们?

月——缺,桐——疏,漏——断,

人——幽,鸿——孤,枝——寒,

沙洲——冷。

“意”——诗人的思想、情感、意念。

“象”——物象、形象。

意象是渗透着诗人主观情意的客观物象,是“意”与“象”的统一。是诗歌中浸染了作者情感的东西,是诗人感情的载体。

如:月是象,冷是意,冷月是意象。

这些意象分别蕴含的思想感情:

1、疏桐暗示良禽择木而栖的环境的荒凉,也暗示在封建社会里正直的人才难以得到重用。

2、漏断说明到了深夜,作者的心情才得以安静下来。

3、幽人是苏轼自称为幽囚之人,联系背景,可知当时苏轼处境艰难,心情低落。

4、孤鸿指孤单的鸿雁,鸿雁是候鸟,春秋迁徙。在古诗词里,文人常常取鸿雁春秋迁徙,一生漂泊无定,没有依靠,喻人生遭遇的凄凉悲苦。

5、寒枝暗示苏轼当时的凄凉处境。

6、沙洲是指江湖河流或海滨、湖滨中露出水面的沙滩,在当时是人烟稀少,荒凉清冷的环境。

自学指导及检测三(7分钟)

了解写作背景,思考:

1、前人认为“恨”字是全词关键。词中“恨”的内容是什么?你是否同意“关键”之说?为什么?

2、结合具体词句说说下片运用了什么表现手法?具体写了关于孤鸿的哪些情景?表现了作者怎样的处境和心境?

1、词中“恨”的内容是什么?前人认为“恨”字是全词关键,你是否同意?为什么?

恨的内容:封建社会文字狱对人才的摧残。无人理解的忧愤。

同意:上片描写缺月、疏桐、漏断、人静、幽人、孤鸿等特定景物,正是由“恨”而生,由于含恨,所以必然产生“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”的徘徊心境。

2、结合具体词句说说下片运用了什么表现手法?具体写了关于孤鸿的哪些情景?表现了作者怎样的处境和心境(心理)?

词人运用象征的表现手法,具体写了孤鸿的飘零失所、孤独缥缈,惊起回头、怀抱幽恨和选求宿处等情景,表现了作者贬谪黄州时期的孤寂处境和孤高自许、不肯同流合污、坚持操守的心境。

小结

这首词运用了比兴、象征等艺术手法,以孤鸿为喻,托物言志。把孤鸿失群与幽人失志联系起来,巧妙地表达了作者“幽约怨悱不能自言之情”,这正是苏轼贬居黄州时无所依托而又无可哀告的寂寞与伤感的心情与处境的真实写照。

当堂检测(2分钟)

1、 _____________,____________营造了夜深人静、月挂疏桐的孤寂氛围,为“幽人”、“孤鸿”的出场作铺垫。

2、 _______________,_____________以象征手法,匠心独运地通过鸿的孤独缥缈,惊起回头、怀抱幽恨和选求宿处,表达了作者贬谪黄州时期的孤寂处境和高洁自许、不愿随波逐流的心境。

3、 ______________,_____________。这是直写自己孤寂的心境。

缺月挂疏桐,漏断人初静

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

惊起却回头,有恨无人省

卜算子·咏梅

陆 游

卜算子·咏梅

陆游,字务观,号放翁,南宋杰出的爱国词人。一生志在恢复中原,因“喜论恢复”受到投降派忌恨,受人排挤,结果被黜免,回乡闲居至死。

陆游是创作力非常旺盛的诗人,《剑南诗稿》共收录9300余首诗词,加上遗稿,有一万多首。诗中最突出的主题就是爱国主义精神,唱出了那个时代的最强音。

创作背景

《卜算子·咏梅》是南宋爱国诗人陆游创作的一首词,那时陆游正处在人生的低谷,他的主战派士气低落,因而

十分悲观,整首词十分悲凉,尤其开头渲染了一种冷漠的气氛。

诗意理解

驿站之外的断桥边,梅花孤单寂寞地绽开了花,无人过问。暮色降临,梅花无依无靠,已经够愁苦了,却又遭到了风雨的摧残。梅花并不想费尽心思去争艳斗宠,对百花的妒忌与排斥毫不在乎。即使凋零了,被碾作泥土,化作尘土了,梅花依然和往常一样散发出缕缕清香。

自学指导及检测二 理解词意并赏析句子(十分钟)

1. 概括词上下片的大意。

上片写梅花孤独寂寞与备受摧残的境况。

下片通过梅花来写自己的高尚节操。从“一任群芳妒”和“只有香如故”可以看得出来。

3.驿站、断桥、黄昏、风雨这些意象给我们营造了怎样的一种意境?为什么?

荒废驿站的断桥边,寂寞开放的梅花,非常的孤寂凄凉的意境。这样孤苦无依的梅花无人欣赏,正值黄昏时分,夕阳西下,一种萧瑟凄凉的意境展现了出来,在这种情况下,竟然还要受到暴雨狂风的打击,这是多么凄惨阴沉的画面。

驿外断桥边,寂寞开无主。

用了拟人的手法,写出了梅的孤独寂寞。

怎样理解“无主”这两个字?

“无主”二字,既点出这株梅并非养尊处优的官梅,也非占尽风流的园梅,而是野生之梅,根本没有什么主人对之护持与青睐。又突出了它独立荒野,孤芳高洁的品格。

词如何运用托物言志的手法,用梅花的意象来表现自己情操的?

自学指导及检测二(5分钟)

1.梅”实际是他人格的化身。驿外断桥,黄昏风雨,正象征着他一生艰难的政治处境和他所遭受的严酷政治打击;

2.争春无意,妒任群芳,正写照了他不屑媚俗邀宠、有别于一般官僚政客们的傲岸性格;

3.成泥作尘,香犹如故,正突现出他即便粉身碎骨也还是要坚持爱国理想、民族气节、君子操守的顽强意志。

本词作者以梅花自喻,借梅花孤高正直、高洁自守、矢志不渝的高尚品质,表现自己虽屡遭不幸却不趋炎附势、坚守节操的高洁品格。

小结

卜算子·咏梅

风雨送春归,

飞雪迎春到。

已是悬崖百丈冰,

犹有花枝俏。

俏也不争春,

只把春来报。

待到山花烂漫时,

她在丛中笑。

【毛泽东】

当堂检测(2分钟)

1、陆游《卜算子·咏梅》中写梅花即使遭遇摧折也坚持自己的操守和品行的句子是: ______________,_________________表现梅花高洁傲岸的句子是:

______________,_________________

2、《卜算子 咏梅》词人借写梅花凋落的情景来表达自己至死不变的爱国之心的词句是:______________,____________.

零落成泥碾作尘,只有香如故。

无意苦争春,一任群芳妒。

零落成泥碾作尘,只有香如故。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读