7.1 力 教案

图片预览

文档简介

第七章 力

第1节 力

1课时 新授课

【教学目标】

知识与技能

1.知道力的概念和力的单位,理解力产生的条件。

2.知道力的效果,能通过力的效果来判断力的存在。

3.知道力的三要素,理解三要素对力作用效果的影响,能用示意图表示力。

4.理解了的作用是相互的,能分析相互作用的两个力。

过程与方法

1.通过活动和生活经验感受力的作用效果。

2.了解物体间力的作用是相互的,并能解释有关现象。

情感、态度与价值观

1.在观察体验过程中,培养学生的科学态度。

2.从力用三要素表示的事例中认识科学方法的价值。

【教学重点】

1、力的概念和力的单位。

2、力的三要素,用示意图表示力。

【教学难点】

1.力的概念

2.认识物体间力的作用是相互的,并解释有关现象

【教学准备】

弹簧、皮筋、气球、橡皮泥、磁体、斜面、小球(铁质)、直尺、小车、钩码、哑铃等。

【学生准备】

橡皮筋、弹簧、铅笔、白纸、直尺、磁体、小车、小球(铁质)等。

【教学过程】

主 要 教 学 过 程

教学流程及目标要求

教学内容及活动设计

学生活动及过程要求

一、创设情景,引入新课

利用视频《有趣的力现象》来激发学生对“力”学习的热情。

激发学生利用自己的生活经验来判断力的存在。

同学们,今天我们来学习“力”在认识力之前,请同学们欣赏生活中《有趣的力现象》。

1、教师播放视频《有趣的力现象》。(设计意图:激发学习热情,顺利引入探究主题)

2、同学们,力是我们生活中普遍的一种现象,你们能说出生活中力的名字吗?你们知道什么是力吗?(设计意图:调动学生的生活常识来认识力,激发学生的直观经验;同时引导学生对力的深入探究)

学生观看视频感受“力现象”的神奇,激发认知热情

视频内容超越了学生的生活经验,由此激发通过畅所欲言,使学生自然的提出要探究的问题。

二、新课讲授

【 探究主题一:

力的产生 】

知识与技能

1.了解生活中常见的力现象;

2.能根据力的结果,判断力的产生和存在;

3.认识力产生的条件,理解力的定义;

4.理解施力物体和受力物体的定义,能进行简单的受力分析;

5.知道力的符号单位及符号。

过程与方法

1.通过学生生活经验的引入和亲身感知,感受力的存在,分析力产生的条件;

2.通过力现象的抽象概括出力的定义,培养学生分析“力”的能力

情感、态度与价值观

1.激发学生对力学研究的兴趣,认识力的普遍性和价值。

小结:

1、力是物体对物体的作用

2、力符号:F

单位:牛顿,简称:牛;符号N

【 探究主题二:

力的作用效果 】

知识与技能

1、知道力的作用效果包括,改变物体的形状和改变物体的运动状态。

2、知道物体的运动状态包括运动的速度的大小和运动的方向。

3.能分析具体力现象的效果

过程与方法

1.通过学生力学的生活经验来描述力产生的“结果”,来认识力的作用效果;简化学生对“力的作用效果”概念理解的负担

2.分类来认识力的作用效果,培养学生对力学现象的抽象概括能力

情感、态度与价值观

培养和引导学生以严谨求实的精神来分析力的现象和效果。

小结:

1、力的作用效果包括改变物体的形状和改变物体的运动状态

2、物体的运动状态包括运动的快慢和运动的方向

【 探究主题三:

力的三要素 】

知识与技能

1、知道力的三要素的内容及意义,影响力的作用效果,理解原理;

2、知道力的示意图的要求,会画力的示意图。

过程与方法

1.通过具体力的事件让学生认识到力效果的改变与什么有关,对力的具体要素建立直观的经验。

2.通过知识运用进一步的掌握控制变量法来研究力的三要素对力的作用效果的影响,加深对问题的理解。

3.掌握控制变量法研究问题的思路。

情感、态度与价值观

认识力的三要素对力效果影响和力的价值

小结:

1、力的三要素:力的大小、力的方向、力的作用点。影响力的作用效果。

2、力的示意图:

线段的起点 表示 力的作用点;

线段的箭头 表示 力的方向

同一个图中力越大,线段越长

【 探究主题四:

力的相互性 】

知识与技能

1、理解力相互性,认识反作用力

2、能分析相互作用力的施力物体和受力物体。

过程与方法

1.通过具体力的事件的观察和描述,认识反作用力的存在。

2.通过对生活中力现象的分析认识到力的相互性的普遍性,即力一定是成对出现的,包括作用力和反作用力。

情感、态度与价值观

认识“相互性”的价值意义,培养学生相互谅解的品性

小结:

1、力的相互性:力总是成对出现即作用力和反作用力。一个物体既是施力物体同时也是受力物体。

问题(主题)一:什么是力?

同学们,要研究力的现象,首先我们要认识什么是力?为了研究这一问题,我们从以下几步来研究。

1、请列举生活中力的现象和实例;或者亲身体验力的存在

(设计意图:亲身体验力的存在,在建立“力”概念之前形成直观的认识)

教师引导学生利用手头的器材产生力。请这位同学谈谈肌肉有什么感受?

2、讨论交流:通过体验,同学们认为在哪些情况下会产生力?(设计意图:通过对力产生的具体情境的探讨,来归纳出产生力的条件)

拓展延伸:是否只有人才能产生力?最初我们对力的认识,就是从肌肉的紧张的感受而得来的。那么,在物理学中我们又是怎样来认识力的?

教师板书:人 拉 弹簧

球拍 拍 球

(板书意图:让学生看出一个物体对另一个物体产生一个动作时就产生了力,这个动作概括成为“作用”)

3、教师追问:力产生的条件是什么?

即使是人的抬臂动作,也是人的肌肉对骨骼的拉力作用。

(设计意图:将学生的对“力”的直观认识上升到理性认识。)

4、力的定义:同学们,通过你们对力的认识,请给力下一个定义:

(设计意图:使学生对“力”形成抽象的概念,从而使其能够对力的具体现象进行定义。)

5. 力的符号、单位及符号:

符号:F

单位:牛顿,简称:牛;符号N

亲身体验: “ 1N ” 的大小

老师给学生100g的钩码,让学生感受力量的大小。

(设计意图:对“1N”形成直观的认识)

6. 生活中常见的力有哪些?

我们已经知道了什么是力,请同学们列举,我们生活中常见的力的名字?

(设计意图:调动学生已有的力学经验参与到“力”的概念理解;降低学习的难度。)

过渡:

同学们,在你们刚才列举了“力”实例中,你们是根据“什么”知道“力”存在的。

引导:

同学们,根据力产生的“结果”

来判断力的存在,即我们可以根据“力的作用的效果”来判断力的存在;那么力的作用效果有哪些表现哪?

主题二:力的作用效果:

学生探究1、同学们,在下列力的现象中,力的效果是什么?

同学们,以上这些力的效果的共同特点是什么?

教师板书:力的作用效果一、

改变物体的形状

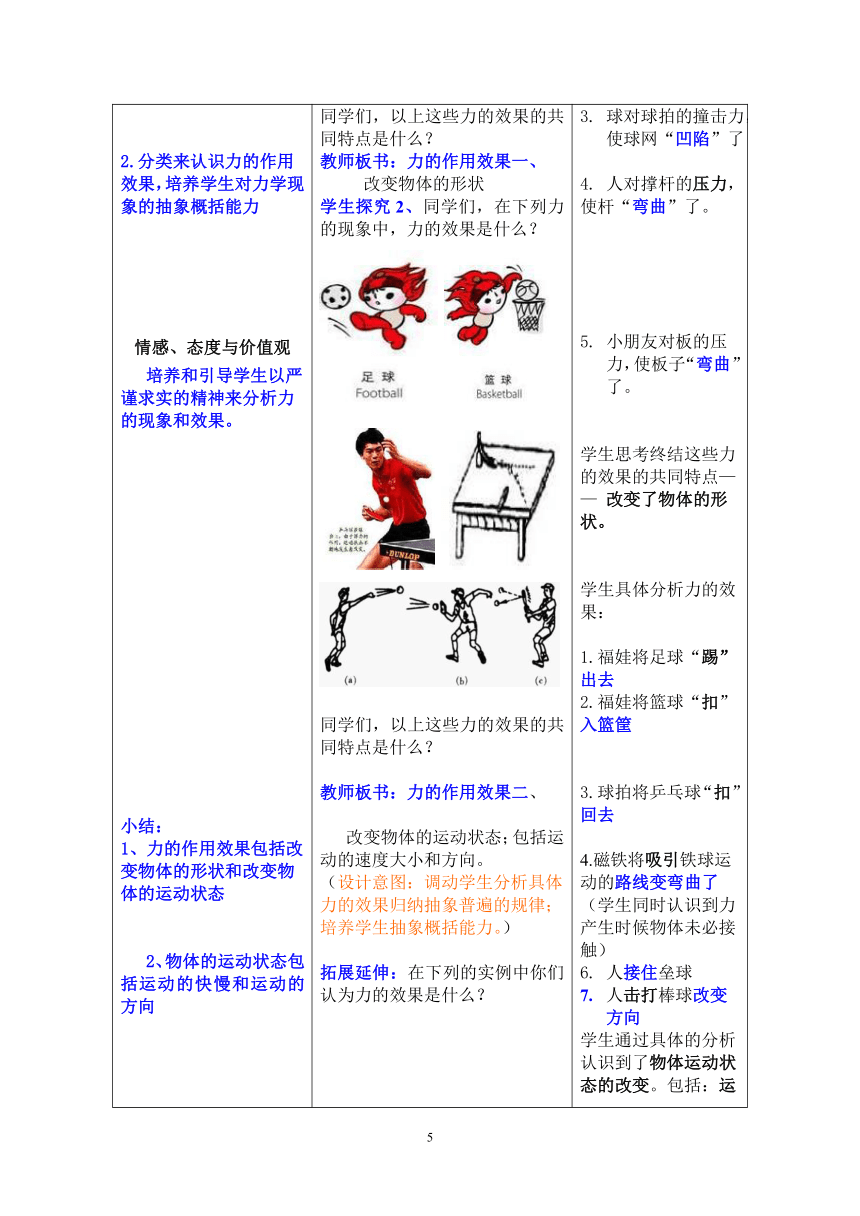

学生探究2、同学们,在下列力的现象中,力的效果是什么?

同学们,以上这些力的效果的共同特点是什么?

教师板书:力的作用效果二、

改变物体的运动状态;包括运动的速度大小和方向。

(设计意图:调动学生分析具体力的效果归纳抽象普遍的规律;培养学生抽象概括能力。)

拓展延伸:在下列的实例中你们认为力的效果是什么?

在桌面上的篮球受到桌面的名字是什么?

该力的效果是什么?

教师讲解:

保持静止不属于力的作用效果;加入篮球“很软”,像一个装水的气球一样,会有什么效果?

(设计意图:使学生认识到力的作用效果一定有形变,有时微小的形变肉眼观察不出来)

过渡引导:

同学们,有上面的例子我们认识到力效果有时很明显,有时很小,肉眼都观察到。那么影响力的作用效果的大小的因素是什么? 请同学们,就具体的力实例来说明力效果的大小与什么有关?

主题三:力的三要素:

1、学生探究1同学们,在下列力的现象中,力的效果不同是由于什么原因造成的?

2、学生探究2同学们,在下列力的现象中,力的效果不同是由于什么原因造成的?

教师引导:同学们,从以上分析中我们可以得出影响力的作用效果的因素是什么?

3、板书:力的三要素:力的大小、力的方向、力的作用点。

(过程设计意图:通过学生的生活经验来认识力作用效果的改变,从而认识力的三要素。可以使学生真正认识力的三要素的意义)

知识运用:

小光同学通过实验来研究力的三要素对力的作用效果的影响,已知F1=F3=F4>F2如图

拉住一根锯条,使之发生图中(a)(b)(c)(d)四种形变。

(习题见右侧)

(设计意图:在学生初步认识三要素的基础上,进一步的探究不仅仅加深对知识本身理解;更进一步的练习了研究的方法——控制变量法)

4、力的示意图:

在研究力的问题中为了简单方便的表现力,通常用一条带箭头的线段,把力的大小、方向、作用点都表示出来这样的线段成为力的示意图。

线段的起点 表示 力的作用点;

线段的箭头 表示 力的方向

同一个图中力越大,线段越长

(过程分析要点:力的示意图目的在于学生能将抽象的力直观化,因此分析力的存在才是重、难点;对于操作要点线段的起点、方向和长度学生基本都能掌握)

学生通过练习基本掌握了力的示意图的画法。但是力的分析能力还需加强练习。

过渡引导:

同学们,我们已经认识了力以及力的作用效果。请你们分析下面几例现象中的“力”及其效果。

(1)用黄色的气球挤压粉色气球

(2)如图实验(可以用两个磁力小车代替)

老师追问:

同学们,通过以上两例,我们发现在发力的作用时,有什么特点?

(设计意图:通过学生自己的生活经验来认识力的相互性,将抽象的问题具体化,有利于学生的理解。)

主题四:力的相互性

学生探究——认识力现象中的相互作用力。

同学们,请你们分析下列现象中的一对相互作用力:

相互作用的两个力分别称为作用力和反作用力。

老师问:同学们,通过分析,你们发现了什么问题了?

(设计意图:学生通过分析具体力的现象中的一对相互作用力,不仅仅提高了分析力的能力,同时认识到了同一个物体既是施力物体同时也是受力物体。)

学生探究——相互作用力的普遍性。

教师问:我们的生活中,是否存在没有反作用力的现象?

教师总结:力的相互性,换句话说,力总是成对出现即作用力和反作用力。

3、板书力的相互性的意义:力总是成对出现即作用力和反作用力。一个物体既是施力物体同时也是受力物体。

4、知识运用:请同学们解释下列现象:

(1)人向后划桨橡皮筏为什么向前运动?

(2)解释课本P5 图7.1-5 乙图

(设计意图:通过练习促进学生对概念的具体化,加深对规律的认识)

学生思考问题,寻求探究问题的思路。

学生举例或者亲身体验力的存在。

(1)请一位同学到教室前面表演举哑铃。

(

2)学生感到手臂上的肌肉十分紧张产生了力。

学生具体描述“力”产生的场景

学生通过老师引导和讨论认识到,力的产生一是要有两个物体;二是要发生相互作用(及具体的动作行为)

学生总结:力的条件

要有两个物体;

要发生相互作用

学生认识单一物体是不能产生力的。

学生终结:

力是物体对物体的作用

(学生认识到“作用”是具体的动作行为的概括)

学生识记力的符号单位及符号;并亲身感受“1N”的大小。

学生讨论交流

学生根据自己的生活经验列举力的名字:重力、压力、弹力、支持力、拉力、摩擦力等。

学生具体描述“力”的结果。

人拉车,车被推走了。

人拉弓,弓被拉“满”了

学生讨论交流

学生具体描述力的“”效果:

1.人对跳板的压力,使跳板“弯曲”了。

2.人对弹簧的拉力,使弹簧“伸长”了。

球对球拍的撞击力,使球网“凹陷”了

人对撑杆的压力,

使杆“弯曲”了。

小朋友对板的压力,使板子“弯曲”了。

学生思考终结这些力的效果的共同特点—— 改变了物体的形状。

学生具体分析力的效果:

1.福娃将足球“踢”出去

2.福娃将篮球“扣”入篮筐

3.球拍将乒乓球“扣”回去

4.磁铁将吸引铁球运动的路线变弯曲了

(学生同时认识到力产生时候物体未必接触)

人接住垒球

人击打棒球改变方向

学生通过具体的分析认识到了物体运动状态的改变。包括:运动的速度大小和方向

学生识记并形成概念性认识

学生通过自己的分析认识力的作用效果不仅加快了知识的“内化”更提升了探究能力。

学生分析篮球的受力情况:学生根据自己的经验认识,受到重力的作用,在桌面上没有掉下来是受到支持力的作用。

(学生通常会认为支持力的效果是使篮球保持静止)

学生通过老师的假象,结合自己的生活实践想到“球”会变形。

学生加深了对力的认识

学生讨论交流

1.如图学生很容易认识到力的大小影响力的作用效果。

1.一根弹簧可以被拉长,也可以被压缩;这两种不同的效果是什么原因造成的?

2.足球可以被踢向不同的方向,原因是什么?

学生回答是由于力的方向不同效果不同

如图,A、B不同的位置开关门效果一样吗?相同力的情况下那种效果更好?

学生思考讨论:

学生认识到力的作用点不同,产生的效果不同。

学生总结:力的大小、方向、作用点影响力的作用效果。

学生通过自己的经验认识了力的三要素的意义。掌握了知识本身的意义。

(1)能说明力的作用效果与力的大小有关的图是 和 。

(2)能说明力的作用效果与力的方向有关的图是 和 。

(3)能说明力的作用效果与力的作用点有关的图是 和

(4)在上图(a)和(c)中控制的是 和 相同,研究是 与 之间的关系,中方法叫

学生通过练习,加深了对力的三要素理解了,同时掌握了研究问题的方法。

学生认识力的示意图,讨论画法;并完成以下图例的力的示意图:1.吊灯收到的拉力

2.放在桌面上篮球支持力的示意图:

3.放在斜面上的物体收到沿斜面向上的拉力

学生可以利用手头器材演示演示

让学生观察并描述效果:两个气球都变扁了。(施力的气球在施力时也变扁了)

学生思考原因,并讨论。(大多学生可以根据自己的生活常识认识到“黄气球”同时受到粉气球一个反向的力)

学生演示磁力车,当异名磁极靠近时,按住左面的小车可以将右面的小车吸引过来,同时按住右面的小车也可以将左面的吸引过来。排斥的时候也一样。

学生根据自己的观察分析得出——在发生力的作用时总会产生一个“反向的力”。

学生分析讨论:

1.在击打网球的过程中,球拍凹陷了,球变形了。

球拍凹陷的力

施力物体:球

受力物体:球拍

球变形的力

施力物体:球拍

受力物体:球

2.弹簧拉着木块前进,弹簧伸长了。

木块前进的力

施力物体:弹簧

受力物体:木块

弹簧伸长的力

施力物体:木块

受力物体:弹簧

学生思考发现的问题:“一个物体既是施力物体同时也是受力物体”

学生进一步体验:

伸出左手打你的右手,感觉哪只手疼?

学生讨论,并举例。

通过师生共同的探讨发现力总是作用力和反作用力同时出现。

(设计意图:通过广泛的相互作用力的分析,使学生认识“相互”的意义。)

学生识记,全面理解力的内涵和定义

学生分析讨论:

1.当船桨向后划水时,对水有一个向后的力,同时水也给船桨一个向前的反作用力,所以橡皮筏向前运动。

2.当人向左推船时,同时受到左船向右的反作用力,所以两船同时分开了。

3.穿着旱冰鞋推墙,墙给人一个向后的反作用力,由于地面的摩擦力小,所以人向后退了。

三、反馈练习 见附件1

教师巡视检查

完成反馈练习

四、课堂小结

教师提问:

1.什么是力

2.力的作用效果是什么?影响因素是什么?

3.如何利用图形表示力。

4.力的特点是什么?

5.关于“力”你还有那些方面感到困惑或者想了解的?

学生梳理知识,谈一下在本节课收获了哪些知识,学会了哪些探索研究物理问题的方法。(学生用自己的语言来谈对力的理解和认识)

五、课堂检测 见附件2

师巡视、讲评

完成检测题

六、布置作业 见附件3

出示思考题题目

课后完成

【板书设计】

第1节 力

一、力

1、力是物体对物体的作用。

2、符号:F

3、单位:牛顿 符号:N

二、力的所用效果

1、改变物体的形状

2、改变物体的运动状态

三、力的三要素

1、三要素:

大小 方向 作用点

2、力的示意图

四、力的相互作用

力总是成对出现的,一个物体既是施力物体同时也是受力物体。 【教学反思】

教学成功之处

1、激发学生对力学研究的兴趣是本节课成功的关键。力学相对抽象,很多学生认为枯燥无味,而且学起来也困难。因此激发学生学习兴趣、主动学习是本节课的情感教学的重点。本节课从有趣的力现象引入,很好的调动学生的积极性,趣味性一下提高了。

2、借助学生直观经验和力学的生活常识来突破“力”概念。力是生活中常见的现象,它没有具体的“形状”。 人们只能通过感官和力的效果来感知力的存在,所以学生感到很抽象。所以在进行“力的概念”环节教学过程中,采取了一下步骤:感知力的现象→描述力→概括力的共同特征→讨论力存在的条件→概括力的概念。这一过程始终以学生真实经验为基础,让学生用自己的语言来表述,促进学生直观经验向理性思维的发展,并最终形成概念。在教学中老师要注意板书技巧,体现施力物体和受力物体和行为动作(作用)。

3、把握概念的本质,降低概念的难度。“力的作用效果”对学生来讲是一个新的名词。如果专门给学生讲解概念不仅浪费时间也不好理解。力的作用效果其本质就是力产生的“现象”。因此,本节课采取让学生描述力产生的效果来认识力的。这样从学生已有经验基础上很容易的理解了概念,同时也降低了概念识记的难度。

4、注重过度引导,加强知识间的联系。力的三要素影响力的作用效果。因此,本节课在完成力的作用效果的学习之后,采取知识应用的方式(提问如何来改变力的作用效果?)来引入力的三要素概念的。学生根据自己已有的经验和直观的感知很容易理解力的三要素。并在此基础上进一步的练习了控制变量法来研究问题的思路。力的图示虽是重点但是不难,学生基本都能掌握,其难点是分析具体事件中的受力情况。

不足之处:

1、时间处理的不足。本节课“力”的基本认识,各部分之间连贯一致,不可分割,为了保证学生思维的自然发展,又不能采取灌输的方式。本节课教学基本上是学在生知识经验的基础上展开的,所以用时较多,后面的习题处理的不充分。

2、在难点突破上的不足。在“力的相互性”难点处理上,虽然让学生认识到了力的相互性,但是对相互作用力的特点和规律并没有深入的探究。尤其是在作用力和反作用力的主动和被动性上,大多数学生会认为两个力是有时间的先后之分,不能理解相互作用力的同时性。

附件1:反馈练习

?

1、力的概念:????????????????????????的作用。?

2、力的单位: ,简称????,用????表示。?

3、力的三要素:力的???? ?、??? ???、????????。

4、力的作用效果:力可以改变物体的??????,力可以改变物体的???? ??。5、力产生的条件:

(1) ;

(2) 。?

6、物体间力的作用是 的,即 。

附件2 课堂检测

一、选择题

1.下列关于力的看法,正确的是( )

A.力是一个物体对另一个物体的作用

B.两个物体只要相互接触,就可以产生力的作用

C.两个不相互接触的物体间也能存在力

D.两个物体之间不存在相互作用就一定不存在力

2.下列说法中不正确的是( )

A.力是不能脱离物体而存在的

B.发生作用的两个物体,每个物体既是施力物体,又是受力物体

C.施力物体施力在前,受力物体受力在后

D.两个物体发生力的作用不一定接触

二、填空题

3. 力对物体作用效果的变化,决定于_______,_________和_________的改变,三者中只要有一个发生变化,力的作用效果就会改变。

4. 物体放在水平桌面上,物体与桌面之间存在_____个力,它们各为 和________,它们的施力物体各是__________和 。所以由此可以看出,一个物体是施力物体的同时,也必然是________。

5、游泳的人,手脚用力向后划水,人就能向前进,这表明,人向后给水作用力的同时也受到了 的推力,这个现象表明:物体间力的作用是 。

三、作图题

6、小萍用80牛的力沿着与水平方向成30°角斜向右上方拉小车,请你画出这个拉力的示意图?

附件3 课后思考题

1.A、B两个物体紧密的并排在一起,但无形变,此时A、B两物体之间,有无力的作用?

第1节 力

1课时 新授课

【教学目标】

知识与技能

1.知道力的概念和力的单位,理解力产生的条件。

2.知道力的效果,能通过力的效果来判断力的存在。

3.知道力的三要素,理解三要素对力作用效果的影响,能用示意图表示力。

4.理解了的作用是相互的,能分析相互作用的两个力。

过程与方法

1.通过活动和生活经验感受力的作用效果。

2.了解物体间力的作用是相互的,并能解释有关现象。

情感、态度与价值观

1.在观察体验过程中,培养学生的科学态度。

2.从力用三要素表示的事例中认识科学方法的价值。

【教学重点】

1、力的概念和力的单位。

2、力的三要素,用示意图表示力。

【教学难点】

1.力的概念

2.认识物体间力的作用是相互的,并解释有关现象

【教学准备】

弹簧、皮筋、气球、橡皮泥、磁体、斜面、小球(铁质)、直尺、小车、钩码、哑铃等。

【学生准备】

橡皮筋、弹簧、铅笔、白纸、直尺、磁体、小车、小球(铁质)等。

【教学过程】

主 要 教 学 过 程

教学流程及目标要求

教学内容及活动设计

学生活动及过程要求

一、创设情景,引入新课

利用视频《有趣的力现象》来激发学生对“力”学习的热情。

激发学生利用自己的生活经验来判断力的存在。

同学们,今天我们来学习“力”在认识力之前,请同学们欣赏生活中《有趣的力现象》。

1、教师播放视频《有趣的力现象》。(设计意图:激发学习热情,顺利引入探究主题)

2、同学们,力是我们生活中普遍的一种现象,你们能说出生活中力的名字吗?你们知道什么是力吗?(设计意图:调动学生的生活常识来认识力,激发学生的直观经验;同时引导学生对力的深入探究)

学生观看视频感受“力现象”的神奇,激发认知热情

视频内容超越了学生的生活经验,由此激发通过畅所欲言,使学生自然的提出要探究的问题。

二、新课讲授

【 探究主题一:

力的产生 】

知识与技能

1.了解生活中常见的力现象;

2.能根据力的结果,判断力的产生和存在;

3.认识力产生的条件,理解力的定义;

4.理解施力物体和受力物体的定义,能进行简单的受力分析;

5.知道力的符号单位及符号。

过程与方法

1.通过学生生活经验的引入和亲身感知,感受力的存在,分析力产生的条件;

2.通过力现象的抽象概括出力的定义,培养学生分析“力”的能力

情感、态度与价值观

1.激发学生对力学研究的兴趣,认识力的普遍性和价值。

小结:

1、力是物体对物体的作用

2、力符号:F

单位:牛顿,简称:牛;符号N

【 探究主题二:

力的作用效果 】

知识与技能

1、知道力的作用效果包括,改变物体的形状和改变物体的运动状态。

2、知道物体的运动状态包括运动的速度的大小和运动的方向。

3.能分析具体力现象的效果

过程与方法

1.通过学生力学的生活经验来描述力产生的“结果”,来认识力的作用效果;简化学生对“力的作用效果”概念理解的负担

2.分类来认识力的作用效果,培养学生对力学现象的抽象概括能力

情感、态度与价值观

培养和引导学生以严谨求实的精神来分析力的现象和效果。

小结:

1、力的作用效果包括改变物体的形状和改变物体的运动状态

2、物体的运动状态包括运动的快慢和运动的方向

【 探究主题三:

力的三要素 】

知识与技能

1、知道力的三要素的内容及意义,影响力的作用效果,理解原理;

2、知道力的示意图的要求,会画力的示意图。

过程与方法

1.通过具体力的事件让学生认识到力效果的改变与什么有关,对力的具体要素建立直观的经验。

2.通过知识运用进一步的掌握控制变量法来研究力的三要素对力的作用效果的影响,加深对问题的理解。

3.掌握控制变量法研究问题的思路。

情感、态度与价值观

认识力的三要素对力效果影响和力的价值

小结:

1、力的三要素:力的大小、力的方向、力的作用点。影响力的作用效果。

2、力的示意图:

线段的起点 表示 力的作用点;

线段的箭头 表示 力的方向

同一个图中力越大,线段越长

【 探究主题四:

力的相互性 】

知识与技能

1、理解力相互性,认识反作用力

2、能分析相互作用力的施力物体和受力物体。

过程与方法

1.通过具体力的事件的观察和描述,认识反作用力的存在。

2.通过对生活中力现象的分析认识到力的相互性的普遍性,即力一定是成对出现的,包括作用力和反作用力。

情感、态度与价值观

认识“相互性”的价值意义,培养学生相互谅解的品性

小结:

1、力的相互性:力总是成对出现即作用力和反作用力。一个物体既是施力物体同时也是受力物体。

问题(主题)一:什么是力?

同学们,要研究力的现象,首先我们要认识什么是力?为了研究这一问题,我们从以下几步来研究。

1、请列举生活中力的现象和实例;或者亲身体验力的存在

(设计意图:亲身体验力的存在,在建立“力”概念之前形成直观的认识)

教师引导学生利用手头的器材产生力。请这位同学谈谈肌肉有什么感受?

2、讨论交流:通过体验,同学们认为在哪些情况下会产生力?(设计意图:通过对力产生的具体情境的探讨,来归纳出产生力的条件)

拓展延伸:是否只有人才能产生力?最初我们对力的认识,就是从肌肉的紧张的感受而得来的。那么,在物理学中我们又是怎样来认识力的?

教师板书:人 拉 弹簧

球拍 拍 球

(板书意图:让学生看出一个物体对另一个物体产生一个动作时就产生了力,这个动作概括成为“作用”)

3、教师追问:力产生的条件是什么?

即使是人的抬臂动作,也是人的肌肉对骨骼的拉力作用。

(设计意图:将学生的对“力”的直观认识上升到理性认识。)

4、力的定义:同学们,通过你们对力的认识,请给力下一个定义:

(设计意图:使学生对“力”形成抽象的概念,从而使其能够对力的具体现象进行定义。)

5. 力的符号、单位及符号:

符号:F

单位:牛顿,简称:牛;符号N

亲身体验: “ 1N ” 的大小

老师给学生100g的钩码,让学生感受力量的大小。

(设计意图:对“1N”形成直观的认识)

6. 生活中常见的力有哪些?

我们已经知道了什么是力,请同学们列举,我们生活中常见的力的名字?

(设计意图:调动学生已有的力学经验参与到“力”的概念理解;降低学习的难度。)

过渡:

同学们,在你们刚才列举了“力”实例中,你们是根据“什么”知道“力”存在的。

引导:

同学们,根据力产生的“结果”

来判断力的存在,即我们可以根据“力的作用的效果”来判断力的存在;那么力的作用效果有哪些表现哪?

主题二:力的作用效果:

学生探究1、同学们,在下列力的现象中,力的效果是什么?

同学们,以上这些力的效果的共同特点是什么?

教师板书:力的作用效果一、

改变物体的形状

学生探究2、同学们,在下列力的现象中,力的效果是什么?

同学们,以上这些力的效果的共同特点是什么?

教师板书:力的作用效果二、

改变物体的运动状态;包括运动的速度大小和方向。

(设计意图:调动学生分析具体力的效果归纳抽象普遍的规律;培养学生抽象概括能力。)

拓展延伸:在下列的实例中你们认为力的效果是什么?

在桌面上的篮球受到桌面的名字是什么?

该力的效果是什么?

教师讲解:

保持静止不属于力的作用效果;加入篮球“很软”,像一个装水的气球一样,会有什么效果?

(设计意图:使学生认识到力的作用效果一定有形变,有时微小的形变肉眼观察不出来)

过渡引导:

同学们,有上面的例子我们认识到力效果有时很明显,有时很小,肉眼都观察到。那么影响力的作用效果的大小的因素是什么? 请同学们,就具体的力实例来说明力效果的大小与什么有关?

主题三:力的三要素:

1、学生探究1同学们,在下列力的现象中,力的效果不同是由于什么原因造成的?

2、学生探究2同学们,在下列力的现象中,力的效果不同是由于什么原因造成的?

教师引导:同学们,从以上分析中我们可以得出影响力的作用效果的因素是什么?

3、板书:力的三要素:力的大小、力的方向、力的作用点。

(过程设计意图:通过学生的生活经验来认识力作用效果的改变,从而认识力的三要素。可以使学生真正认识力的三要素的意义)

知识运用:

小光同学通过实验来研究力的三要素对力的作用效果的影响,已知F1=F3=F4>F2如图

拉住一根锯条,使之发生图中(a)(b)(c)(d)四种形变。

(习题见右侧)

(设计意图:在学生初步认识三要素的基础上,进一步的探究不仅仅加深对知识本身理解;更进一步的练习了研究的方法——控制变量法)

4、力的示意图:

在研究力的问题中为了简单方便的表现力,通常用一条带箭头的线段,把力的大小、方向、作用点都表示出来这样的线段成为力的示意图。

线段的起点 表示 力的作用点;

线段的箭头 表示 力的方向

同一个图中力越大,线段越长

(过程分析要点:力的示意图目的在于学生能将抽象的力直观化,因此分析力的存在才是重、难点;对于操作要点线段的起点、方向和长度学生基本都能掌握)

学生通过练习基本掌握了力的示意图的画法。但是力的分析能力还需加强练习。

过渡引导:

同学们,我们已经认识了力以及力的作用效果。请你们分析下面几例现象中的“力”及其效果。

(1)用黄色的气球挤压粉色气球

(2)如图实验(可以用两个磁力小车代替)

老师追问:

同学们,通过以上两例,我们发现在发力的作用时,有什么特点?

(设计意图:通过学生自己的生活经验来认识力的相互性,将抽象的问题具体化,有利于学生的理解。)

主题四:力的相互性

学生探究——认识力现象中的相互作用力。

同学们,请你们分析下列现象中的一对相互作用力:

相互作用的两个力分别称为作用力和反作用力。

老师问:同学们,通过分析,你们发现了什么问题了?

(设计意图:学生通过分析具体力的现象中的一对相互作用力,不仅仅提高了分析力的能力,同时认识到了同一个物体既是施力物体同时也是受力物体。)

学生探究——相互作用力的普遍性。

教师问:我们的生活中,是否存在没有反作用力的现象?

教师总结:力的相互性,换句话说,力总是成对出现即作用力和反作用力。

3、板书力的相互性的意义:力总是成对出现即作用力和反作用力。一个物体既是施力物体同时也是受力物体。

4、知识运用:请同学们解释下列现象:

(1)人向后划桨橡皮筏为什么向前运动?

(2)解释课本P5 图7.1-5 乙图

(设计意图:通过练习促进学生对概念的具体化,加深对规律的认识)

学生思考问题,寻求探究问题的思路。

学生举例或者亲身体验力的存在。

(1)请一位同学到教室前面表演举哑铃。

(

2)学生感到手臂上的肌肉十分紧张产生了力。

学生具体描述“力”产生的场景

学生通过老师引导和讨论认识到,力的产生一是要有两个物体;二是要发生相互作用(及具体的动作行为)

学生总结:力的条件

要有两个物体;

要发生相互作用

学生认识单一物体是不能产生力的。

学生终结:

力是物体对物体的作用

(学生认识到“作用”是具体的动作行为的概括)

学生识记力的符号单位及符号;并亲身感受“1N”的大小。

学生讨论交流

学生根据自己的生活经验列举力的名字:重力、压力、弹力、支持力、拉力、摩擦力等。

学生具体描述“力”的结果。

人拉车,车被推走了。

人拉弓,弓被拉“满”了

学生讨论交流

学生具体描述力的“”效果:

1.人对跳板的压力,使跳板“弯曲”了。

2.人对弹簧的拉力,使弹簧“伸长”了。

球对球拍的撞击力,使球网“凹陷”了

人对撑杆的压力,

使杆“弯曲”了。

小朋友对板的压力,使板子“弯曲”了。

学生思考终结这些力的效果的共同特点—— 改变了物体的形状。

学生具体分析力的效果:

1.福娃将足球“踢”出去

2.福娃将篮球“扣”入篮筐

3.球拍将乒乓球“扣”回去

4.磁铁将吸引铁球运动的路线变弯曲了

(学生同时认识到力产生时候物体未必接触)

人接住垒球

人击打棒球改变方向

学生通过具体的分析认识到了物体运动状态的改变。包括:运动的速度大小和方向

学生识记并形成概念性认识

学生通过自己的分析认识力的作用效果不仅加快了知识的“内化”更提升了探究能力。

学生分析篮球的受力情况:学生根据自己的经验认识,受到重力的作用,在桌面上没有掉下来是受到支持力的作用。

(学生通常会认为支持力的效果是使篮球保持静止)

学生通过老师的假象,结合自己的生活实践想到“球”会变形。

学生加深了对力的认识

学生讨论交流

1.如图学生很容易认识到力的大小影响力的作用效果。

1.一根弹簧可以被拉长,也可以被压缩;这两种不同的效果是什么原因造成的?

2.足球可以被踢向不同的方向,原因是什么?

学生回答是由于力的方向不同效果不同

如图,A、B不同的位置开关门效果一样吗?相同力的情况下那种效果更好?

学生思考讨论:

学生认识到力的作用点不同,产生的效果不同。

学生总结:力的大小、方向、作用点影响力的作用效果。

学生通过自己的经验认识了力的三要素的意义。掌握了知识本身的意义。

(1)能说明力的作用效果与力的大小有关的图是 和 。

(2)能说明力的作用效果与力的方向有关的图是 和 。

(3)能说明力的作用效果与力的作用点有关的图是 和

(4)在上图(a)和(c)中控制的是 和 相同,研究是 与 之间的关系,中方法叫

学生通过练习,加深了对力的三要素理解了,同时掌握了研究问题的方法。

学生认识力的示意图,讨论画法;并完成以下图例的力的示意图:1.吊灯收到的拉力

2.放在桌面上篮球支持力的示意图:

3.放在斜面上的物体收到沿斜面向上的拉力

学生可以利用手头器材演示演示

让学生观察并描述效果:两个气球都变扁了。(施力的气球在施力时也变扁了)

学生思考原因,并讨论。(大多学生可以根据自己的生活常识认识到“黄气球”同时受到粉气球一个反向的力)

学生演示磁力车,当异名磁极靠近时,按住左面的小车可以将右面的小车吸引过来,同时按住右面的小车也可以将左面的吸引过来。排斥的时候也一样。

学生根据自己的观察分析得出——在发生力的作用时总会产生一个“反向的力”。

学生分析讨论:

1.在击打网球的过程中,球拍凹陷了,球变形了。

球拍凹陷的力

施力物体:球

受力物体:球拍

球变形的力

施力物体:球拍

受力物体:球

2.弹簧拉着木块前进,弹簧伸长了。

木块前进的力

施力物体:弹簧

受力物体:木块

弹簧伸长的力

施力物体:木块

受力物体:弹簧

学生思考发现的问题:“一个物体既是施力物体同时也是受力物体”

学生进一步体验:

伸出左手打你的右手,感觉哪只手疼?

学生讨论,并举例。

通过师生共同的探讨发现力总是作用力和反作用力同时出现。

(设计意图:通过广泛的相互作用力的分析,使学生认识“相互”的意义。)

学生识记,全面理解力的内涵和定义

学生分析讨论:

1.当船桨向后划水时,对水有一个向后的力,同时水也给船桨一个向前的反作用力,所以橡皮筏向前运动。

2.当人向左推船时,同时受到左船向右的反作用力,所以两船同时分开了。

3.穿着旱冰鞋推墙,墙给人一个向后的反作用力,由于地面的摩擦力小,所以人向后退了。

三、反馈练习 见附件1

教师巡视检查

完成反馈练习

四、课堂小结

教师提问:

1.什么是力

2.力的作用效果是什么?影响因素是什么?

3.如何利用图形表示力。

4.力的特点是什么?

5.关于“力”你还有那些方面感到困惑或者想了解的?

学生梳理知识,谈一下在本节课收获了哪些知识,学会了哪些探索研究物理问题的方法。(学生用自己的语言来谈对力的理解和认识)

五、课堂检测 见附件2

师巡视、讲评

完成检测题

六、布置作业 见附件3

出示思考题题目

课后完成

【板书设计】

第1节 力

一、力

1、力是物体对物体的作用。

2、符号:F

3、单位:牛顿 符号:N

二、力的所用效果

1、改变物体的形状

2、改变物体的运动状态

三、力的三要素

1、三要素:

大小 方向 作用点

2、力的示意图

四、力的相互作用

力总是成对出现的,一个物体既是施力物体同时也是受力物体。 【教学反思】

教学成功之处

1、激发学生对力学研究的兴趣是本节课成功的关键。力学相对抽象,很多学生认为枯燥无味,而且学起来也困难。因此激发学生学习兴趣、主动学习是本节课的情感教学的重点。本节课从有趣的力现象引入,很好的调动学生的积极性,趣味性一下提高了。

2、借助学生直观经验和力学的生活常识来突破“力”概念。力是生活中常见的现象,它没有具体的“形状”。 人们只能通过感官和力的效果来感知力的存在,所以学生感到很抽象。所以在进行“力的概念”环节教学过程中,采取了一下步骤:感知力的现象→描述力→概括力的共同特征→讨论力存在的条件→概括力的概念。这一过程始终以学生真实经验为基础,让学生用自己的语言来表述,促进学生直观经验向理性思维的发展,并最终形成概念。在教学中老师要注意板书技巧,体现施力物体和受力物体和行为动作(作用)。

3、把握概念的本质,降低概念的难度。“力的作用效果”对学生来讲是一个新的名词。如果专门给学生讲解概念不仅浪费时间也不好理解。力的作用效果其本质就是力产生的“现象”。因此,本节课采取让学生描述力产生的效果来认识力的。这样从学生已有经验基础上很容易的理解了概念,同时也降低了概念识记的难度。

4、注重过度引导,加强知识间的联系。力的三要素影响力的作用效果。因此,本节课在完成力的作用效果的学习之后,采取知识应用的方式(提问如何来改变力的作用效果?)来引入力的三要素概念的。学生根据自己已有的经验和直观的感知很容易理解力的三要素。并在此基础上进一步的练习了控制变量法来研究问题的思路。力的图示虽是重点但是不难,学生基本都能掌握,其难点是分析具体事件中的受力情况。

不足之处:

1、时间处理的不足。本节课“力”的基本认识,各部分之间连贯一致,不可分割,为了保证学生思维的自然发展,又不能采取灌输的方式。本节课教学基本上是学在生知识经验的基础上展开的,所以用时较多,后面的习题处理的不充分。

2、在难点突破上的不足。在“力的相互性”难点处理上,虽然让学生认识到了力的相互性,但是对相互作用力的特点和规律并没有深入的探究。尤其是在作用力和反作用力的主动和被动性上,大多数学生会认为两个力是有时间的先后之分,不能理解相互作用力的同时性。

附件1:反馈练习

?

1、力的概念:????????????????????????的作用。?

2、力的单位: ,简称????,用????表示。?

3、力的三要素:力的???? ?、??? ???、????????。

4、力的作用效果:力可以改变物体的??????,力可以改变物体的???? ??。5、力产生的条件:

(1) ;

(2) 。?

6、物体间力的作用是 的,即 。

附件2 课堂检测

一、选择题

1.下列关于力的看法,正确的是( )

A.力是一个物体对另一个物体的作用

B.两个物体只要相互接触,就可以产生力的作用

C.两个不相互接触的物体间也能存在力

D.两个物体之间不存在相互作用就一定不存在力

2.下列说法中不正确的是( )

A.力是不能脱离物体而存在的

B.发生作用的两个物体,每个物体既是施力物体,又是受力物体

C.施力物体施力在前,受力物体受力在后

D.两个物体发生力的作用不一定接触

二、填空题

3. 力对物体作用效果的变化,决定于_______,_________和_________的改变,三者中只要有一个发生变化,力的作用效果就会改变。

4. 物体放在水平桌面上,物体与桌面之间存在_____个力,它们各为 和________,它们的施力物体各是__________和 。所以由此可以看出,一个物体是施力物体的同时,也必然是________。

5、游泳的人,手脚用力向后划水,人就能向前进,这表明,人向后给水作用力的同时也受到了 的推力,这个现象表明:物体间力的作用是 。

三、作图题

6、小萍用80牛的力沿着与水平方向成30°角斜向右上方拉小车,请你画出这个拉力的示意图?

附件3 课后思考题

1.A、B两个物体紧密的并排在一起,但无形变,此时A、B两物体之间,有无力的作用?