第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(18张ppt)

文档属性

| 名称 | 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理 课件(18张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 60.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-14 15:42:51 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

第十七课

中国古代的户籍制度

社会治理

与

学习目标:了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

诛九族?

什么是九族?

怎么找到九族?

古代中国政府如何掌握人口情况?

当代中国政府如何掌握人口情况?

1、户口本

2、身份证

3、人口普查

中国古代的

户籍制度演变

壹

朝代 户籍

战国 编排民户,制定户籍(户籍制度开始)

秦朝 分类登记(一般户籍、宗室籍、宦籍、市籍)

西汉 编户齐民

东汉 社会动荡、户籍散乱

魏晋南北朝 东晋:“黄籍”“白籍”“土断”

隋朝 大索貌阅

唐朝 唐承隋制、三年一造

宋朝 主户、客户

元朝 诸色户计(民户、军户、匠户、站户等)、户籍世袭

明朝 职业定籍(民籍、军籍、匠籍)、黄册

清朝 永停编审(因摊丁入亩,户籍不再具有财政意义、对人身控制放松)

一、历代户籍制度演变(概况)

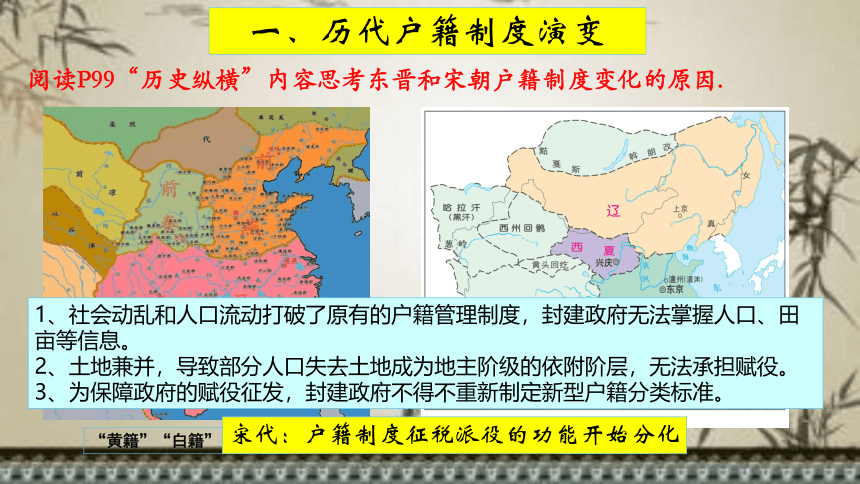

阅读P99“历史纵横”内容思考东晋和宋朝户籍制度变化的原因.

一、历代户籍制度演变

“黄籍”“白籍”“土断”

主户、客户

1、社会动乱和人口流动打破了原有的户籍管理制度,封建政府无法掌握人口、田亩等信息。

2、土地兼并,导致部分人口失去土地成为地主阶级的依附阶层,无法承担赋役。

3、为保障政府的赋役征发,封建政府不得不重新制定新型户籍分类标准。

宋代:户籍制度征税派役的功能开始分化

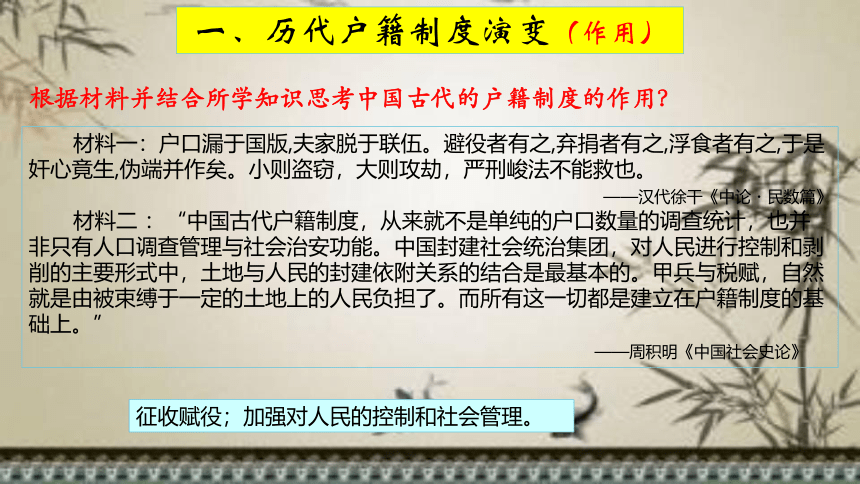

根据材料并结合所学知识思考中国古代的户籍制度的作用?

材料一:户口漏于国版,夫家脱于联伍。避役者有之,弃捐者有之,浮食者有之,于是奸心竟生,伪端并作矣。小则盗窃,大则攻劫,严刑峻法不能救也。

——汉代徐干《中论 民数篇》

材料二 :“中国古代户籍制度,从来就不是单纯的户口数量的调查统计,也并非只有人口调查管理与社会治安功能。中国封建社会统治集团,对人民进行控制和剥削的主要形式中,土地与人民的封建依附关系的结合是最基本的。甲兵与税赋,自然就是由被束缚于一定的土地上的人民负担了。而所有这一切都是建立在户籍制度的基础上。”

——周积明《中国社会史论》

征收赋役;加强对人民的控制和社会管理。

一、历代户籍制度演变(作用)

中国古代的

基层组织与社会治理

贰

我国古代基层组织有哪些?

我国现代基层组织都有哪些?

1、居民委员会

2、村民委员会

管理民众的基层组织

基层民众的自我管理与相互监督机制

秦朝

唐朝

清朝

什伍组织

邻保制度

十家牌法

保甲制度

唐时百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正。

中央:三公九卿

县

地方:郡

乡

亭

里

皇帝

明朝实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里正。

五家为伍

十家为什

百家为里

十户为牌,设牌长十牌为甲,设甲长十甲为保,设保长

明朝

四家为邻

五邻为保

互相监督

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

根据史料,归纳古代中国基层治理的特点,并结合所学知识分析其作用

在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

特点:

1、自我管理与相互监督;

2、地方自治色彩鲜明;

3、宗法关系扮演了重要角色;

4、官员治理与士绅管理相结合。

意义:

1、有利于地方治理,稳定基层社会秩序;

2、一定程度上推动基层经济发展。

二、中国古代基层组织与社会治理(作用)

中国古代的

社会救济与优抚政策

叁

我国古代政府和社会又会实施什么措施?

当你面临困难时,国家和社会会提供什么帮助?

养老/失业/医疗/生育保险

社会保险

社会福利

优抚安置

社会救助

老年人/残疾人/儿童社会福利...

对军人及其家属的物质照顾和精神抚慰

城市居民最低生活保障、灾难救助、流浪乞讨人员救助...

中国社会保障体系

水滴筹、各种公益基金

实施者 地位 措施 目的

灾害性社会救济 政府 主体 各朝都建立仓储系统(官仓救大灾)、直接实施赈济、疏导安置流民

民间 社会 辅助 义仓救小灾 对弱势群体的帮助 政府 辅助 秦、明对高龄老人有优抚政策;唐朝开始设收容贫老、孤儿、流浪人员的专门机构 民间 社会 主体 宋朝开始,宗族在衣食住行上资助族中贫困者;明清慈善机构出现,接济贫民,收养弃婴等 三、中国古代社会救济与优抚政策(概况)

维护社会稳定

巩固封建统治

朱子社仓

奉天同善堂

三、中国古代社会救济与优抚政策(概况)

隋朝官仓

秦朝:鸠杖

【学思之窗】

《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定:

凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。

原因:这一群体的存在是政府治理失败的表现,保障这一群体的基本生活是政府的责任;作为官方正统思想的儒家学说中有着大量“仁爱”“民本”思想的阐述;古代政府多以礼法治国,以法律的强制性弥补道德自觉的不足;这样的法律规定从本质上来说是为了维护统治阶级的利益。而封建社会吏治的腐败以及监管体制的缺失,导致法律规定终成一纸空文。

想一想:古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助?(从政治、统治思想、法治传统、目的方面思考)这样的法律能落实吗?

课程总结

政府对百姓的人身控制逐渐减弱

乡里制与保甲制逐步合一

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

中国古代的户籍制度与社会治理

户籍制度

基层治理

社会救济

专制主义中央集权制度

第十七课

中国古代的户籍制度

社会治理

与

学习目标:了解中国古代以赋役征发为首要目的的户籍制度以及有代表性的基层管理组织;知道中国古代王朝在社会救济和优抚方面采取的重要措施。

诛九族?

什么是九族?

怎么找到九族?

古代中国政府如何掌握人口情况?

当代中国政府如何掌握人口情况?

1、户口本

2、身份证

3、人口普查

中国古代的

户籍制度演变

壹

朝代 户籍

战国 编排民户,制定户籍(户籍制度开始)

秦朝 分类登记(一般户籍、宗室籍、宦籍、市籍)

西汉 编户齐民

东汉 社会动荡、户籍散乱

魏晋南北朝 东晋:“黄籍”“白籍”“土断”

隋朝 大索貌阅

唐朝 唐承隋制、三年一造

宋朝 主户、客户

元朝 诸色户计(民户、军户、匠户、站户等)、户籍世袭

明朝 职业定籍(民籍、军籍、匠籍)、黄册

清朝 永停编审(因摊丁入亩,户籍不再具有财政意义、对人身控制放松)

一、历代户籍制度演变(概况)

阅读P99“历史纵横”内容思考东晋和宋朝户籍制度变化的原因.

一、历代户籍制度演变

“黄籍”“白籍”“土断”

主户、客户

1、社会动乱和人口流动打破了原有的户籍管理制度,封建政府无法掌握人口、田亩等信息。

2、土地兼并,导致部分人口失去土地成为地主阶级的依附阶层,无法承担赋役。

3、为保障政府的赋役征发,封建政府不得不重新制定新型户籍分类标准。

宋代:户籍制度征税派役的功能开始分化

根据材料并结合所学知识思考中国古代的户籍制度的作用?

材料一:户口漏于国版,夫家脱于联伍。避役者有之,弃捐者有之,浮食者有之,于是奸心竟生,伪端并作矣。小则盗窃,大则攻劫,严刑峻法不能救也。

——汉代徐干《中论 民数篇》

材料二 :“中国古代户籍制度,从来就不是单纯的户口数量的调查统计,也并非只有人口调查管理与社会治安功能。中国封建社会统治集团,对人民进行控制和剥削的主要形式中,土地与人民的封建依附关系的结合是最基本的。甲兵与税赋,自然就是由被束缚于一定的土地上的人民负担了。而所有这一切都是建立在户籍制度的基础上。”

——周积明《中国社会史论》

征收赋役;加强对人民的控制和社会管理。

一、历代户籍制度演变(作用)

中国古代的

基层组织与社会治理

贰

我国古代基层组织有哪些?

我国现代基层组织都有哪些?

1、居民委员会

2、村民委员会

管理民众的基层组织

基层民众的自我管理与相互监督机制

秦朝

唐朝

清朝

什伍组织

邻保制度

十家牌法

保甲制度

唐时百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正。

中央:三公九卿

县

地方:郡

乡

亭

里

皇帝

明朝实行里甲制,十户为一甲,一百一十户为一里,设甲首、里正。

五家为伍

十家为什

百家为里

十户为牌,设牌长十牌为甲,设甲长十甲为保,设保长

明朝

四家为邻

五邻为保

互相监督

兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一。

根据史料,归纳古代中国基层治理的特点,并结合所学知识分析其作用

在古代中国,县以下基层社会,由具有强烈自治色彩的家族、宗族、乡族等组织系列(里社保甲与行会等亦均以家族、宗族等实体组成)……成为国家末端政权的补充,起到所谓“结构—功能替代物”的作用。 费正清曾说:“地方长官是中央政府任命的该地唯一代表。这种表面地位造成的结果,就是地方长官只有在与当地士绅头面人物的密切合作下,才能做他的工作。”

——摘编自张研、牛贯杰《清史十五讲》

特点:

1、自我管理与相互监督;

2、地方自治色彩鲜明;

3、宗法关系扮演了重要角色;

4、官员治理与士绅管理相结合。

意义:

1、有利于地方治理,稳定基层社会秩序;

2、一定程度上推动基层经济发展。

二、中国古代基层组织与社会治理(作用)

中国古代的

社会救济与优抚政策

叁

我国古代政府和社会又会实施什么措施?

当你面临困难时,国家和社会会提供什么帮助?

养老/失业/医疗/生育保险

社会保险

社会福利

优抚安置

社会救助

老年人/残疾人/儿童社会福利...

对军人及其家属的物质照顾和精神抚慰

城市居民最低生活保障、灾难救助、流浪乞讨人员救助...

中国社会保障体系

水滴筹、各种公益基金

实施者 地位 措施 目的

灾害性社会救济 政府 主体 各朝都建立仓储系统(官仓救大灾)、直接实施赈济、疏导安置流民

民间 社会 辅助 义仓救小灾 对弱势群体的帮助 政府 辅助 秦、明对高龄老人有优抚政策;唐朝开始设收容贫老、孤儿、流浪人员的专门机构 民间 社会 主体 宋朝开始,宗族在衣食住行上资助族中贫困者;明清慈善机构出现,接济贫民,收养弃婴等 三、中国古代社会救济与优抚政策(概况)

维护社会稳定

巩固封建统治

朱子社仓

奉天同善堂

三、中国古代社会救济与优抚政策(概况)

隋朝官仓

秦朝:鸠杖

【学思之窗】

《大明律》对救助鳏寡孤独有专门的律条规定:

凡鳏寡孤独及笃疾之人,贫穷无亲属依倚,不能自存,所在官司应收养而不收养者,杖六十;若应给衣粮而官吏克减者,以监守自盗论。

原因:这一群体的存在是政府治理失败的表现,保障这一群体的基本生活是政府的责任;作为官方正统思想的儒家学说中有着大量“仁爱”“民本”思想的阐述;古代政府多以礼法治国,以法律的强制性弥补道德自觉的不足;这样的法律规定从本质上来说是为了维护统治阶级的利益。而封建社会吏治的腐败以及监管体制的缺失,导致法律规定终成一纸空文。

想一想:古代政府为什么要以法律形式规定对贫苦无依的人群进行救助?(从政治、统治思想、法治传统、目的方面思考)这样的法律能落实吗?

课程总结

政府对百姓的人身控制逐渐减弱

乡里制与保甲制逐步合一

宗族、慈善组织的作用逐渐增大

中国古代的户籍制度与社会治理

户籍制度

基层治理

社会救济

专制主义中央集权制度

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理