第24课《唐诗三首》复习课件(共29张ppt)-部编版语文八年级下册

文档属性

| 名称 | 第24课《唐诗三首》复习课件(共29张ppt)-部编版语文八年级下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-14 23:58:50 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

第24课《唐诗三首》课件

茅屋为秋风所破歌

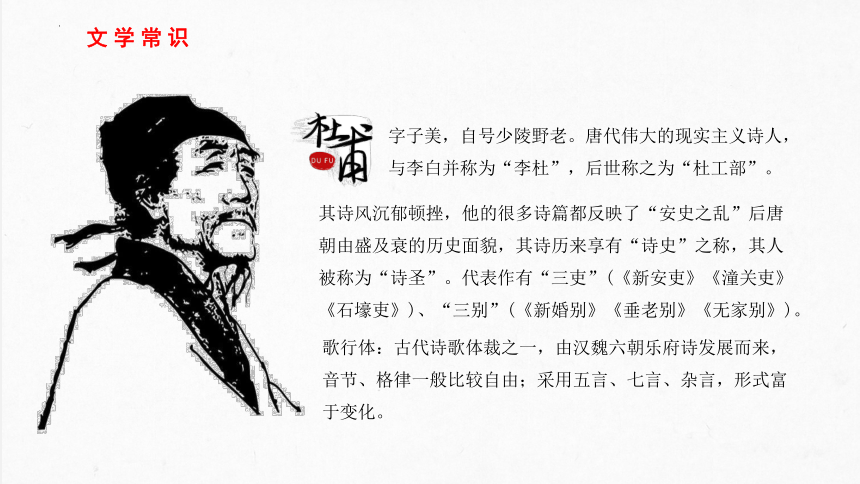

文学常识

字子美,自号少陵野老。唐代伟大的现实主义诗人,与李白并称为“李杜”,后世称之为“杜工部”。

其诗风沉郁顿挫,他的很多诗篇都反映了“安史之乱”后唐朝由盛及衰的历史面貌,其诗历来享有“诗史”之称,其人被称为“诗圣”。代表作有“三吏”(《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)。

歌行体:古代诗歌体裁之一,由汉魏六朝乐府诗发展而来,音节、格律一般比较自由;采用五言、七言、杂言,形式富于变化。

诗词原文

茅屋为秋风所破歌

杜 甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重(chónɡ)茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥(juàn)长(chánɡ)林梢,下者飘转沉塘坳(ào)。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾(qīn)多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇(bì)天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀(wù)见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

唐肃宗乾元二年,关中地区闹饥荒,民不聊生。这年秋天,杜甫弃官到秦州,又辗转经同谷到了四川。在亲友的帮助下,在成都西郊的浣花溪畔建起了一座草堂,过上了暂时安定的生活,他感到快乐和自足,于是歌唱春雨,寻花漫步,遣兴江边,以诗酒自娱。但这种表面上的安逸掩饰不住他的贫穷,更不能冲淡他那一贯的忧国忧民的情怀。上元二年秋天,一场暴风雨袭击了他的茅屋,再一次把他从浪漫的隐居生活中敲醒,让他面对现实,让他忧思,于是他写下了这首诗。

写作背景

译文

八月里秋深,狂风怒号,卷走了我屋顶上好几层茅草。茅草乱飞,渡过浣花溪,散落在对岸江边。飞得高的茅草缠绕在高高的树梢上,飞得低的飘飘洒洒沉落到池塘和洼地里。

南村的一群儿童欺负我年老没力气,竟忍心这样当面做“贼”抢东西,毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林去了。我叫得口干舌燥也喝止不住,回来后拄着拐杖,独自叹息。

一会儿风停了,天空中的乌云像墨一样黑,深秋天空阴沉迷蒙渐渐黑下来了。布被盖了多年,又冷又硬,像铁板似的;孩子睡觉姿势不好,把被子蹬破了。

诗词译文

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。

译文

床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

一下雨屋顶漏水,屋内没有一点儿干燥的地方,房顶的雨水像麻线一样不停地往下漏。自安史之乱以来,我睡眠的时间很少,长夜漫漫,屋漏床湿,怎能挨到天亮!

如何能得到千万间宽敞高大的房子,庇护天下间贫寒的读书人,让他们开颜欢笑。房子在风雨中也不为所动,安稳得像是山一样。唉!什么时候眼前出现这样高耸的房屋,到那时即使我的茅屋被秋风吹破,我自己受冻而死也心甘情愿!

诗词译文

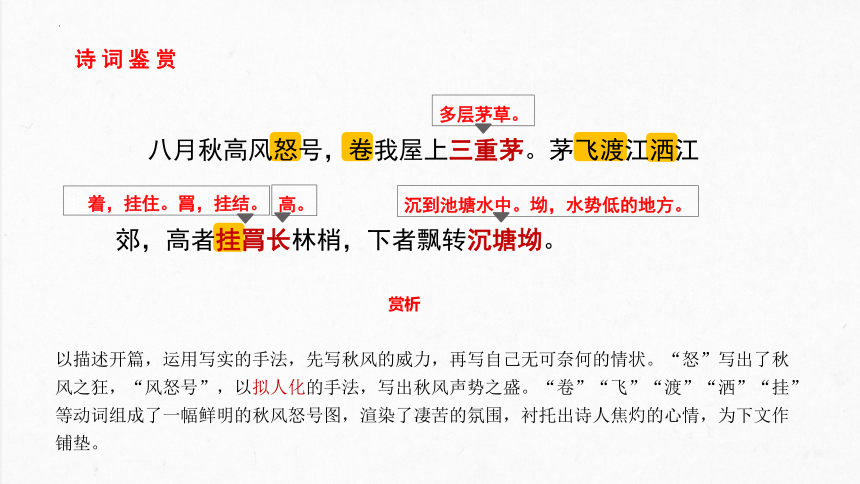

以描述开篇,运用写实的手法,先写秋风的威力,再写自己无可奈何的情状。“怒”写出了秋风之狂,“风怒号”,以拟人化的手法,写出秋风声势之盛。“卷”“飞”“渡”“洒”“挂”等动词组成了一幅鲜明的秋风怒号图,渲染了凄苦的氛围,衬托出诗人焦灼的心情,为下文作铺垫。

诗词鉴赏

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江

郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

多层茅草。

挂着,挂住。罥,挂结。

高。

沉到池塘水中。坳,水势低的地方。

赏析

诗词鉴赏

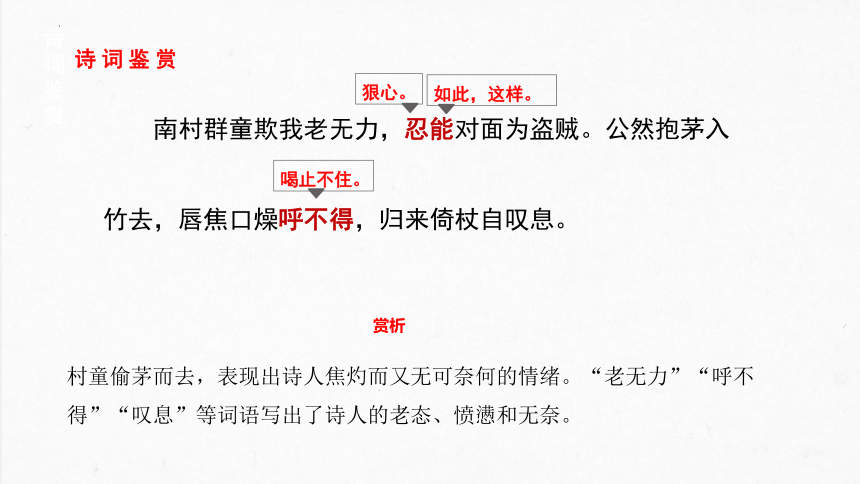

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入

竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

狠心。

如此,这样。

喝止不住。

村童偷茅而去,表现出诗人焦灼而又无可奈何的情绪。“老无力”“呼不得”“叹息”等词语写出了诗人的老态、愤懑和无奈。

诗词鉴赏

赏析

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,

娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自

经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

运用景物描写,一是实写自然环境,交代了事件发生的具体时间,并渲染了特定的气氛;二是烘托出诗人黯淡愁惨的心境,为下文写诗人忧国忧民的阔大胸襟蓄势。“雨脚如麻未断绝”运用比喻的修辞手法,把“雨”比作“麻”,形象生动地写出了秋雨的连绵细密,从侧面表现出诗人的生活十分凄苦。诗人写秋雨屋漏,生活简陋,表现出自我反思、自我哀怜的情感。“何由彻”与“未断绝”照应,诗人既盼雨停,又盼天亮,迫切之情溢于言表。

一会儿。

阴沉迷蒙的样子。

渐渐黑下来。向,接近。

战乱,指安史之乱。

被子。

形容雨点不间断,像下垂的麻线一样密集。

如何挨到天亮。何由,怎能、如何。彻,到,这里是“彻晓”(到天亮)的意思。

诗词鉴赏

赏析

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如

山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

诗人直抒胸臆,表明了诗人饱览民生疾苦、体察人间冷暖的济世情怀和急切希望实现理想的强烈愿望,把诗人推己及人、舍己为人、忧国忧民的高尚情怀表现得淋漓尽致。

贫寒的士人。

高耸的样子。

赏析

诗词鉴赏

思想情感

《茅屋为秋风所破歌》是唐代诗人杜甫旅居四川成都草堂期间创作的一首歌行体古诗。此诗叙述作者的茅屋被秋风所破,以致家中漏雨难以成眠的凄苦遭遇,抒发了诗人内心的感慨,体现了诗人忧国忧民的博大胸襟和崇高境界。全诗语言质朴而意象峥嵘,未刻意经营而波澜迭出,盖因出自肺腑,故而扣人心弦。

全篇可分为四段,第一段写面对狂风破屋的焦虑;第二段写面对群童“公然抱茅入竹去”的无奈;第三段写遭受夜雨的痛苦;第四段写期盼广厦,将苦难加以升华。前三段是写实式的叙事,诉述自家之苦,情绪含蓄压抑;最后一段是理想的升华,直抒忧民之情,情绪激越轩昂。前三段的层层铺叙,为最后一段的抒情奠定了坚实的基础,如此抑扬曲折的情绪变换,完美地体现了杜诗“沉郁顿挫”的风格。

名句理解

高者挂罥长林梢 下者飘转沉塘坳

1、《茅屋为秋风所破歌》中“______________,______________”两句形象地写出了大风来袭时,茅草高低飘落的情景。

2、杜甫《茅屋为秋风所破歌》中“______________,______________”两句写狂风停止之后,云层变得墨黑,天色马上暗下来,引出下文屋破又遭连夜雨的境况。

3、杜甫《茅屋为秋风所破歌》中,词约意丰,概括诗人长期以来贫困生活的句子是:______________,______________。

4、杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中表现了诗人舍己为人、至死不悔的崇高精神的诗句是:___________________,___________________。

5、杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中表现自己虽身处穷困之境,却依然心忧天下寒士的两句诗是:_______________,___________________。

俄顷风定云墨色 秋天漠漠向昏黑

布衾多年冷似铁 娇儿恶卧踏里裂

何时眼前突兀见此屋 吾庐独破受冻死亦足

安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜

达标训练

品读杜甫的《茅屋为秋风所破歌》,完成第1~3题。

1、下列对诗歌的分析理解不正确的一项是( )。

A. 这首诗是杜甫因所住茅屋被秋风吹破引发感慨而写下的脍炙人口的不朽诗篇。

B. 诗人对南村群童公然抱茅逃进竹林的行为无可奈何,只好拄杖归来,独自叹息。

C. 布衾如铁,屋漏床湿,雨脚如麻,长夜难眠,表现出诗人穷困愁苦的生活状况。

D. 这首诗最后一段运用叙述抒情的表达方式,表现了诗人忧国忧民的济世情怀。

D

2、诗的第一节是怎样描绘风雨肆虐情景的?诗人为什么要这样描绘?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①“风怒号”从听觉上突出了秋风之狂,“卷”从视觉上形象地写出了秋风之肆虐。“飞”“渡”“洒”“飘转”等词生动形象地写出秋风对茅屋的肆虐。②这样的描绘为后文写屋漏遇雨的凄苦遭遇蓄势。

3、“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”抒发了诗人怎样的情感?请结合诗句内容简要分析。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

这两句诗写出诗人推己及人,希望“天下寒士”都能居“广厦”,都能安居乐业的心愿,表达了诗人关心民生疾苦的博大胸怀和忧国忧民的深沉情感。

石壕吏

诗词原文

石壕吏

杜 甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍(shù)。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪(yù)力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽(yè)。天明登前途,独与老翁别。

唐肃宗乾元元年(758),为平定安史之乱,唐军围攻叛军所占的邺郡(今河南安阳),胜利在望。次年春,形势发生逆转,唐军全线崩溃,退守河阳( 今河南孟州),并四处抽丁补充兵力。杜甫此时从洛阳回华州(今属陕西渭南),途经新安、石壕、潼关等地,根据目睹的现实写了一组诗,《石壕吏》是其中一首。

写作背景

译文

傍晚投宿石壕村,有差役夜里来强征兵。

老翁翻墙逃走了,老妇出门查看。

差役叫得是多么凶狠,老妇啼哭得是那样悲伤。

我听到老妇上前说:“我的三个儿子去邺城服役。

其中一个儿子捎信回来,说两个儿子刚刚战死了。

活着的人姑且活一天算一天,死去的人就永远不会复生了!

家里再也没有其他的人了,只有个正在吃奶的孙子。

因为有孙子在,他母亲还没有离去,进进出出都没有一件完整的衣服。

诗词译文

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣。

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

诗词译文

译文

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

老妇虽然年老力衰,但请让我跟从你连夜赶回军营去。

赶快到河阳去应征,还能够为部队准备早餐。”

夜深了,说话的声音消失了,隐隐约约听到低微断续的哭声。

天亮临走的时候,我只与那个老翁告别。

点明投宿的时间和地点,将兵荒马乱、鸡犬不宁、一切脱离常轨的景象和盘托出,为悲剧的演出提供了典型环境。

赏析

诗词鉴赏

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

投宿。

赏析

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

一“呼”、一“啼”,一“怒”、一“苦”,形成了强烈的对比;两个状语“一何”,加重了感彩,有力地渲染出差役如狼似虎,叫嚣冲撞的横蛮气势,并为老妇接下来的诉说制造出悲愤的气氛。

多么。

诗词鉴赏

诗词鉴赏

赏析

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母

未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,

犹得备晨炊。

走上前去(对差役)说话。

防守。

捎信回来。

最近。

停止,这里指生命结束。

还在吃奶的孙子。

完整的衣服。裙,这里泛指衣服。

老妇。

(因为)有孙子在,(所以)他的母亲还没有离去。

“听妇前致词”承上启下。写“致词”内容的十三句诗,多次换韵,明显地表现出多次转折,暗示了差役的多次“怒呼”逼问,表明这十三句诗不是“老妇”一口气说下去,差役在那里静听,而老妇“哭啼”着回答差役的“怒呼”。

诗词鉴赏

诗词鉴赏

赏析

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

照应开头,涉及所有人物,写出了事件的结局和诗人的感受。

形容低微、断续的哭声。

诗词鉴赏

思想情感

《石壕吏》是一首杰出的现实主义的叙事诗,是杜甫著名的新题乐府组诗“三吏”之一。这首五言古诗通过作者亲眼所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露封建统治者的残暴,反映了唐代“安史之乱”引起的战争给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。此诗把抒情和议论寓于叙事之中,爱憎分明;场面和细节描写自然真实;善于裁剪,中心突出;诗风明白晓畅又悲壮沉郁;是现实主义文学的典范之作。

名句理解

1、《石壕吏》中,寥寥十个字,不仅点明了投宿的时间和地点,而且和盘托出了兵荒马乱、鸡犬不宁的社会状况的诗句是:

___________,___________。

2、《石壕吏》中有力地渲染出县吏如狼似虎的蛮横气势,并为下文老妇的诉说制造出悲愤气氛的句子是:___________!___________!

吏呼一何怒 妇啼一何苦

暮投石壕村 有吏夜捉人

达标训练

品读杜甫的《石壕吏》,完成第1~3题。

1、为什么不说“征兵”“招兵”“点兵”而说“捉人”?

________________________________________________________________________________________________________________________

“捉”字暗示当时百姓不愿意去当兵,但是国家不顾及百姓的意愿,采取捉的方式,强迫百姓当兵;“捉”字表现了官吏们的凶残和霸道。

2、“独与老翁别”换成“挥手别老翁”好不好?请简要分析。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

不好。原诗的“独”字暗示老妇已被差吏带走。诗人日暮投宿,老翁与老妇共同接待,一夜之间,只剩老翁。“独”表现了凄苦、悲愤之情,改后的诗句表现不出这种意思和情感。

3、概括诗歌的思想内容。

________________________________________________________________________________________________________________________________________

全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,描绘出战乱给人民带来的沉重灾难;揭露了官吏的横暴;表露了作者对时局的忧虑及对劳动人民的深切同情。

谢谢

第24课《唐诗三首》课件

茅屋为秋风所破歌

文学常识

字子美,自号少陵野老。唐代伟大的现实主义诗人,与李白并称为“李杜”,后世称之为“杜工部”。

其诗风沉郁顿挫,他的很多诗篇都反映了“安史之乱”后唐朝由盛及衰的历史面貌,其诗历来享有“诗史”之称,其人被称为“诗圣”。代表作有“三吏”(《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》)、“三别”(《新婚别》《垂老别》《无家别》)。

歌行体:古代诗歌体裁之一,由汉魏六朝乐府诗发展而来,音节、格律一般比较自由;采用五言、七言、杂言,形式富于变化。

诗词原文

茅屋为秋风所破歌

杜 甫

八月秋高风怒号,卷我屋上三重(chónɡ)茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥(juàn)长(chánɡ)林梢,下者飘转沉塘坳(ào)。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾(qīn)多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇(bì)天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀(wù)见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

唐肃宗乾元二年,关中地区闹饥荒,民不聊生。这年秋天,杜甫弃官到秦州,又辗转经同谷到了四川。在亲友的帮助下,在成都西郊的浣花溪畔建起了一座草堂,过上了暂时安定的生活,他感到快乐和自足,于是歌唱春雨,寻花漫步,遣兴江边,以诗酒自娱。但这种表面上的安逸掩饰不住他的贫穷,更不能冲淡他那一贯的忧国忧民的情怀。上元二年秋天,一场暴风雨袭击了他的茅屋,再一次把他从浪漫的隐居生活中敲醒,让他面对现实,让他忧思,于是他写下了这首诗。

写作背景

译文

八月里秋深,狂风怒号,卷走了我屋顶上好几层茅草。茅草乱飞,渡过浣花溪,散落在对岸江边。飞得高的茅草缠绕在高高的树梢上,飞得低的飘飘洒洒沉落到池塘和洼地里。

南村的一群儿童欺负我年老没力气,竟忍心这样当面做“贼”抢东西,毫无顾忌地抱着茅草跑进竹林去了。我叫得口干舌燥也喝止不住,回来后拄着拐杖,独自叹息。

一会儿风停了,天空中的乌云像墨一样黑,深秋天空阴沉迷蒙渐渐黑下来了。布被盖了多年,又冷又硬,像铁板似的;孩子睡觉姿势不好,把被子蹬破了。

诗词译文

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。

译文

床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

一下雨屋顶漏水,屋内没有一点儿干燥的地方,房顶的雨水像麻线一样不停地往下漏。自安史之乱以来,我睡眠的时间很少,长夜漫漫,屋漏床湿,怎能挨到天亮!

如何能得到千万间宽敞高大的房子,庇护天下间贫寒的读书人,让他们开颜欢笑。房子在风雨中也不为所动,安稳得像是山一样。唉!什么时候眼前出现这样高耸的房屋,到那时即使我的茅屋被秋风吹破,我自己受冻而死也心甘情愿!

诗词译文

以描述开篇,运用写实的手法,先写秋风的威力,再写自己无可奈何的情状。“怒”写出了秋风之狂,“风怒号”,以拟人化的手法,写出秋风声势之盛。“卷”“飞”“渡”“洒”“挂”等动词组成了一幅鲜明的秋风怒号图,渲染了凄苦的氛围,衬托出诗人焦灼的心情,为下文作铺垫。

诗词鉴赏

八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江

郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳。

多层茅草。

挂着,挂住。罥,挂结。

高。

沉到池塘水中。坳,水势低的地方。

赏析

诗词鉴赏

南村群童欺我老无力,忍能对面为盗贼。公然抱茅入

竹去,唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息。

狠心。

如此,这样。

喝止不住。

村童偷茅而去,表现出诗人焦灼而又无可奈何的情绪。“老无力”“呼不得”“叹息”等词语写出了诗人的老态、愤懑和无奈。

诗词鉴赏

赏析

俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑。布衾多年冷似铁,

娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自

经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!

运用景物描写,一是实写自然环境,交代了事件发生的具体时间,并渲染了特定的气氛;二是烘托出诗人黯淡愁惨的心境,为下文写诗人忧国忧民的阔大胸襟蓄势。“雨脚如麻未断绝”运用比喻的修辞手法,把“雨”比作“麻”,形象生动地写出了秋雨的连绵细密,从侧面表现出诗人的生活十分凄苦。诗人写秋雨屋漏,生活简陋,表现出自我反思、自我哀怜的情感。“何由彻”与“未断绝”照应,诗人既盼雨停,又盼天亮,迫切之情溢于言表。

一会儿。

阴沉迷蒙的样子。

渐渐黑下来。向,接近。

战乱,指安史之乱。

被子。

形容雨点不间断,像下垂的麻线一样密集。

如何挨到天亮。何由,怎能、如何。彻,到,这里是“彻晓”(到天亮)的意思。

诗词鉴赏

赏析

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!风雨不动安如

山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!

诗人直抒胸臆,表明了诗人饱览民生疾苦、体察人间冷暖的济世情怀和急切希望实现理想的强烈愿望,把诗人推己及人、舍己为人、忧国忧民的高尚情怀表现得淋漓尽致。

贫寒的士人。

高耸的样子。

赏析

诗词鉴赏

思想情感

《茅屋为秋风所破歌》是唐代诗人杜甫旅居四川成都草堂期间创作的一首歌行体古诗。此诗叙述作者的茅屋被秋风所破,以致家中漏雨难以成眠的凄苦遭遇,抒发了诗人内心的感慨,体现了诗人忧国忧民的博大胸襟和崇高境界。全诗语言质朴而意象峥嵘,未刻意经营而波澜迭出,盖因出自肺腑,故而扣人心弦。

全篇可分为四段,第一段写面对狂风破屋的焦虑;第二段写面对群童“公然抱茅入竹去”的无奈;第三段写遭受夜雨的痛苦;第四段写期盼广厦,将苦难加以升华。前三段是写实式的叙事,诉述自家之苦,情绪含蓄压抑;最后一段是理想的升华,直抒忧民之情,情绪激越轩昂。前三段的层层铺叙,为最后一段的抒情奠定了坚实的基础,如此抑扬曲折的情绪变换,完美地体现了杜诗“沉郁顿挫”的风格。

名句理解

高者挂罥长林梢 下者飘转沉塘坳

1、《茅屋为秋风所破歌》中“______________,______________”两句形象地写出了大风来袭时,茅草高低飘落的情景。

2、杜甫《茅屋为秋风所破歌》中“______________,______________”两句写狂风停止之后,云层变得墨黑,天色马上暗下来,引出下文屋破又遭连夜雨的境况。

3、杜甫《茅屋为秋风所破歌》中,词约意丰,概括诗人长期以来贫困生活的句子是:______________,______________。

4、杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中表现了诗人舍己为人、至死不悔的崇高精神的诗句是:___________________,___________________。

5、杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中表现自己虽身处穷困之境,却依然心忧天下寒士的两句诗是:_______________,___________________。

俄顷风定云墨色 秋天漠漠向昏黑

布衾多年冷似铁 娇儿恶卧踏里裂

何时眼前突兀见此屋 吾庐独破受冻死亦足

安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜

达标训练

品读杜甫的《茅屋为秋风所破歌》,完成第1~3题。

1、下列对诗歌的分析理解不正确的一项是( )。

A. 这首诗是杜甫因所住茅屋被秋风吹破引发感慨而写下的脍炙人口的不朽诗篇。

B. 诗人对南村群童公然抱茅逃进竹林的行为无可奈何,只好拄杖归来,独自叹息。

C. 布衾如铁,屋漏床湿,雨脚如麻,长夜难眠,表现出诗人穷困愁苦的生活状况。

D. 这首诗最后一段运用叙述抒情的表达方式,表现了诗人忧国忧民的济世情怀。

D

2、诗的第一节是怎样描绘风雨肆虐情景的?诗人为什么要这样描绘?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①“风怒号”从听觉上突出了秋风之狂,“卷”从视觉上形象地写出了秋风之肆虐。“飞”“渡”“洒”“飘转”等词生动形象地写出秋风对茅屋的肆虐。②这样的描绘为后文写屋漏遇雨的凄苦遭遇蓄势。

3、“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”抒发了诗人怎样的情感?请结合诗句内容简要分析。

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

这两句诗写出诗人推己及人,希望“天下寒士”都能居“广厦”,都能安居乐业的心愿,表达了诗人关心民生疾苦的博大胸怀和忧国忧民的深沉情感。

石壕吏

诗词原文

石壕吏

杜 甫

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍(shù)。一男附书至,二男新战死。存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母未去,出入无完裙。老妪(yù)力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽(yè)。天明登前途,独与老翁别。

唐肃宗乾元元年(758),为平定安史之乱,唐军围攻叛军所占的邺郡(今河南安阳),胜利在望。次年春,形势发生逆转,唐军全线崩溃,退守河阳( 今河南孟州),并四处抽丁补充兵力。杜甫此时从洛阳回华州(今属陕西渭南),途经新安、石壕、潼关等地,根据目睹的现实写了一组诗,《石壕吏》是其中一首。

写作背景

译文

傍晚投宿石壕村,有差役夜里来强征兵。

老翁翻墙逃走了,老妇出门查看。

差役叫得是多么凶狠,老妇啼哭得是那样悲伤。

我听到老妇上前说:“我的三个儿子去邺城服役。

其中一个儿子捎信回来,说两个儿子刚刚战死了。

活着的人姑且活一天算一天,死去的人就永远不会复生了!

家里再也没有其他的人了,只有个正在吃奶的孙子。

因为有孙子在,他母亲还没有离去,进进出出都没有一件完整的衣服。

诗词译文

暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看。

吏呼一何怒,妇啼一何苦!

听妇前致词:三男邺城戍。

一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣。

室中更无人,惟有乳下孙。

有孙母未去,出入无完裙。

诗词译文

译文

老妪力虽衰,请从吏夜归。

急应河阳役,犹得备晨炊。

夜久语声绝,如闻泣幽咽。

天明登前途,独与老翁别。

老妇虽然年老力衰,但请让我跟从你连夜赶回军营去。

赶快到河阳去应征,还能够为部队准备早餐。”

夜深了,说话的声音消失了,隐隐约约听到低微断续的哭声。

天亮临走的时候,我只与那个老翁告别。

点明投宿的时间和地点,将兵荒马乱、鸡犬不宁、一切脱离常轨的景象和盘托出,为悲剧的演出提供了典型环境。

赏析

诗词鉴赏

暮投石壕村,有吏夜捉人。老翁逾墙走,老妇出门看。

投宿。

赏析

吏呼一何怒!妇啼一何苦!

一“呼”、一“啼”,一“怒”、一“苦”,形成了强烈的对比;两个状语“一何”,加重了感彩,有力地渲染出差役如狼似虎,叫嚣冲撞的横蛮气势,并为老妇接下来的诉说制造出悲愤的气氛。

多么。

诗词鉴赏

诗词鉴赏

赏析

听妇前致词:三男邺城戍。一男附书至,二男新战死。

存者且偷生,死者长已矣!室中更无人,惟有乳下孙。有孙母

未去,出入无完裙。老妪力虽衰,请从吏夜归,急应河阳役,

犹得备晨炊。

走上前去(对差役)说话。

防守。

捎信回来。

最近。

停止,这里指生命结束。

还在吃奶的孙子。

完整的衣服。裙,这里泛指衣服。

老妇。

(因为)有孙子在,(所以)他的母亲还没有离去。

“听妇前致词”承上启下。写“致词”内容的十三句诗,多次换韵,明显地表现出多次转折,暗示了差役的多次“怒呼”逼问,表明这十三句诗不是“老妇”一口气说下去,差役在那里静听,而老妇“哭啼”着回答差役的“怒呼”。

诗词鉴赏

诗词鉴赏

赏析

夜久语声绝,如闻泣幽咽。天明登前途,独与老翁别。

照应开头,涉及所有人物,写出了事件的结局和诗人的感受。

形容低微、断续的哭声。

诗词鉴赏

思想情感

《石壕吏》是一首杰出的现实主义的叙事诗,是杜甫著名的新题乐府组诗“三吏”之一。这首五言古诗通过作者亲眼所见的石壕吏乘夜捉人的故事,揭露封建统治者的残暴,反映了唐代“安史之乱”引起的战争给广大人民带来的深重灾难,表达了诗人对劳动人民的深切同情。此诗把抒情和议论寓于叙事之中,爱憎分明;场面和细节描写自然真实;善于裁剪,中心突出;诗风明白晓畅又悲壮沉郁;是现实主义文学的典范之作。

名句理解

1、《石壕吏》中,寥寥十个字,不仅点明了投宿的时间和地点,而且和盘托出了兵荒马乱、鸡犬不宁的社会状况的诗句是:

___________,___________。

2、《石壕吏》中有力地渲染出县吏如狼似虎的蛮横气势,并为下文老妇的诉说制造出悲愤气氛的句子是:___________!___________!

吏呼一何怒 妇啼一何苦

暮投石壕村 有吏夜捉人

达标训练

品读杜甫的《石壕吏》,完成第1~3题。

1、为什么不说“征兵”“招兵”“点兵”而说“捉人”?

________________________________________________________________________________________________________________________

“捉”字暗示当时百姓不愿意去当兵,但是国家不顾及百姓的意愿,采取捉的方式,强迫百姓当兵;“捉”字表现了官吏们的凶残和霸道。

2、“独与老翁别”换成“挥手别老翁”好不好?请简要分析。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

不好。原诗的“独”字暗示老妇已被差吏带走。诗人日暮投宿,老翁与老妇共同接待,一夜之间,只剩老翁。“独”表现了凄苦、悲愤之情,改后的诗句表现不出这种意思和情感。

3、概括诗歌的思想内容。

________________________________________________________________________________________________________________________________________

全诗通过诗人的见闻,详写老妇的痛苦申诉,描绘出战乱给人民带来的沉重灾难;揭露了官吏的横暴;表露了作者对时局的忧虑及对劳动人民的深切同情。

谢谢

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读