第25课《先秦诸子论学八则》课件(北京课改版七下)

文档属性

| 名称 | 第25课《先秦诸子论学八则》课件(北京课改版七下) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 808.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京课改版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-04-04 16:19:30 | ||

图片预览

文档简介

课件32张PPT。先秦诸子论学八则先秦——诸子散文

汉朝、魏晋南北朝——赋

隋朝、唐朝——诗歌

宋朝——词

元朝——曲

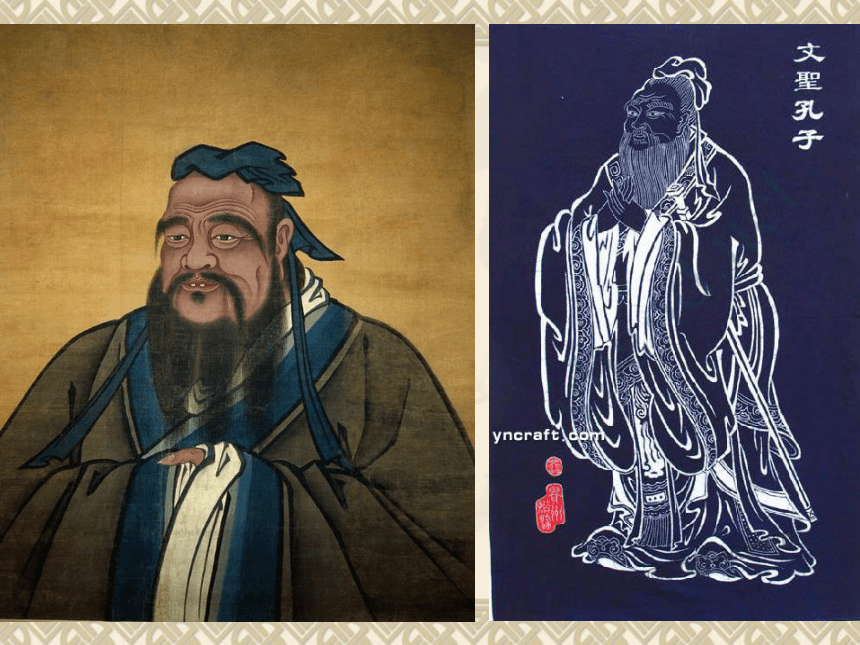

明清——小说孔子(公元前551年~公元前479年),字仲尼,汉族,春秋时期鲁国人。孔子是我国古代最伟大的教育家和思想家,儒家学派创始人,世界最著名的文化名人。被后世尊称为“至圣 ”、“万世师表”孔子开设私人学堂,打破只有贵族弟子才能接受教育的限制,相传他有弟子三千,七十二贤人。

教育主张:有教无类,因材施教半部《论语》治天下

收录了孔子与其弟子及时人(当时的人)谈论,应答的语录。这是一部语录体散文。

本书由孔子的再传弟子记述编辑而成孟子(前372年~前289年),战国时期鲁国人(今山东邹城人),汉族。名轲,字子舆。

是中国古代伟大的思想家,教育家。战国时期儒家代表人物之一。

孟子继承和发展了孔子的思想,被后世尊称为“亚圣”

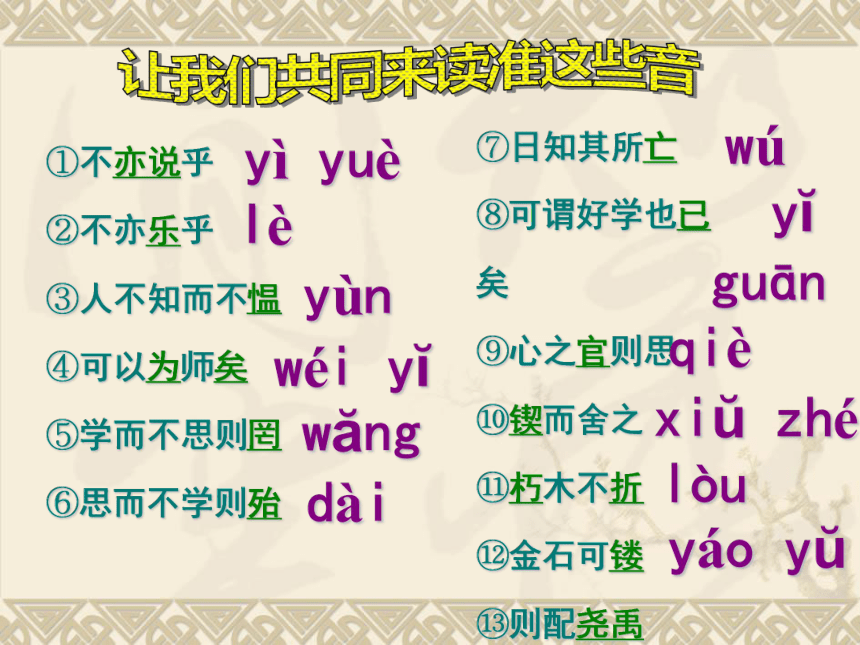

《孟子》一书是孟子的言论汇编,由孟子及其弟子共同编写而成,记录了孟子的语言、政治观点(仁政、兼爱、非攻,主张和平,反对战争)和政治行动的儒家经典著作。 荀子 (约公元前313-前238)名况,字卿。中国战国时期赵国人,汉族。著名思想家、文学家、政治家,儒家代表人物之一 。但思想有法家倾向。让我们共同来读准这些音①不亦说乎

②不亦乐乎

③人不知而不愠

④可以为师矣

⑤学而不思则罔

⑥思而不学则殆⑦日知其所亡

⑧可谓好学也已矣

⑨心之官则思

⑩锲而舍之

?朽木不折

?金石可镂

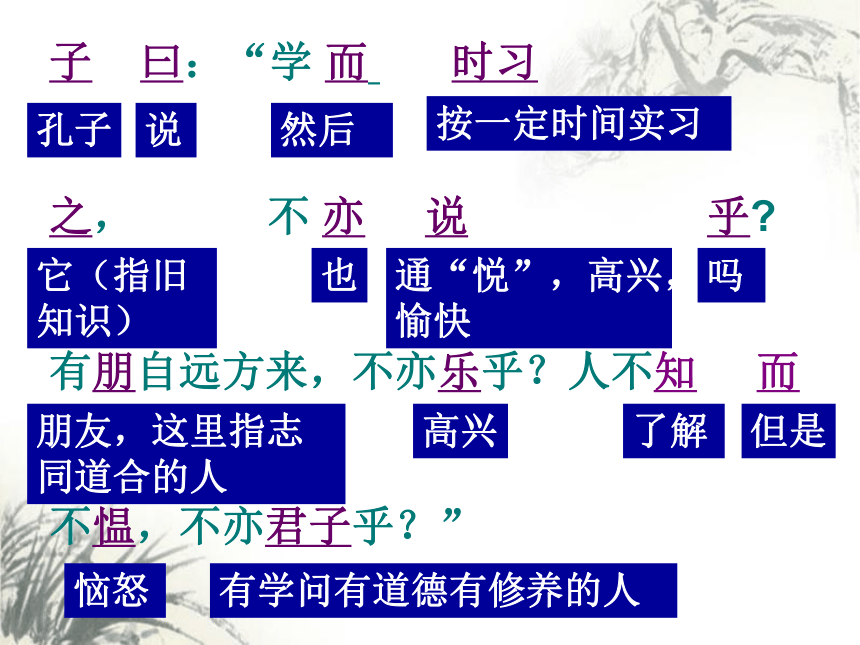

?则配尧禹yì yuèlèyùnwéi y?w?ngdàiwúy?guānqièxi? zhélòuyáo y?子 曰:“学 而 时习

之, 不 亦 说 乎?

有朋自远方来,不亦乐乎?人不知 而

不愠,不亦君子乎?” 孔子说然后按一定时间实习它(指旧知识)也通“悦”,高兴,

愉快吗朋友,这里指志同道合的人高兴了解恼怒有学问有道德有修养的人但是 孔子说:“学过了,按一定时间去实习它,不也高兴吗?有志同道合的人从远方来(共同研究学习)不也快乐吗?人家不了解你(的学问、才能),却不恼怒,不也是君子吗?”子曰:“温 故 而

知 新, 可 以 为 师

矣。”

旧知识进而,然后新知识可以凭借作为了孔子说:“温习旧的知识时,

能有新体会新发现,就可以

做老师了。 子曰:“学 而 不思则

罔, 思而不学

则 殆。”

但是通“惘”,迷惘,这里是不能解决疑难问题的意思危险,也可解释为“疑惑”连词,就孔子说:“学习却不思

考就不能解决疑难。只

思考却不学习也不能解

决疑难。”子夏曰:“日 知其所 亡,

月 无忘其所能,

可 谓 好 学 也已矣。?” 每天通“无”,指不知道的东西每月可以说喜欢了吧子夏说:“每天知道所未

知的,每月复习自己所能

的,可以说是好学了吧。”心 之 官 则思,

思 则 得 之,

不思则不得也。 古代常指头脑这个器官思考获得 心这个器官是思考问

题的,思考就能有收获,

不思考就无所收获。锲 而 舍之,朽木不折;

锲而不舍,金石可 镂。 雕刻但是与“锲”同义,雕刻 雕刻(器物)中途舍弃,即使是糟朽的木头也雕不折;雕刻(器物)一直不放弃,即使是金石也可以雕刻成花纹。物 固 莫 不有长,莫不有

短,人 亦 然。 故 善学

者 假 人 之 长,

以 补 其 短。事物本来没有 所以(连词) 这样 ……的人 借助 长处 介词,用来 弥补自己的 也是不足 事物都有长有短,人也是这

样。所以善于学习的人能借

助、吸取别人的长处,用来

弥补自己的不足。以 修身自强,

则 配 尧舜。能 与之相配 就能 能培养自己的品德,

能自强,就可以和尧舜

齐名。 开拓你的视野很多人说《论语》的第一则读起

来相互之间没有什么关系,逻辑

很混乱,你觉得它们之间有着怎

样的联系呢?

孔子的“治学三境界” 从表面看,三句话各自独立,没什么联系。其实,孔子作为伟大的思想家、教育家,绝不会说话不讲逻辑,没有条理;更何况《论语》的编著这里有子思这样的大师级学者,他们也决不会把互不联系的三句话随便地放在一起。仔细研究后会发现这三句话是孔子主张的读书治学的“三个境界”。孔子的“治学三境界” 第一境界是“学而时习之”,包括读书、练习、复习、实习,甚至包括社会实践,这是治学的基础,初级阶段。

第二境界,是与志同道合者讲谈、研讨、辩论,从而加深造诣,使学问提升到高级阶段。《学记》说,“独学而无友,必孤落而寡闻。”第一境界,就是这种“独学而无友”,“孤落而寡闻”的浅境界。提升的方法,就是要有“友”,有“朋”,通过和“朋”、“友”的讲谈、研讨和辩论,互相启发,互相促进,思想的火花在碰撞中迸发,于是大家的学问、思想渐渐进入新的境界。 最难达到的是第三境界。学问有相当造诣之后,却没有受到当权者的赏识和重用,然而也不因此怨恨,仍然安贫乐道,孜孜以求,就像身居陋巷的颜渊一样,那便是只有极少数人才能做成的“君子”了。一方面,做学问要经过“人不知”的磨练才能有所成就。另一方面,孔子强调“人不知”时要“不愠”,也就是保持一种淡泊宁静的心态。若一“愠”而消极怠惰,失去奋斗的目标,在学问上还能有什么成就呢?孔子的“治学三境界”

汉朝、魏晋南北朝——赋

隋朝、唐朝——诗歌

宋朝——词

元朝——曲

明清——小说孔子(公元前551年~公元前479年),字仲尼,汉族,春秋时期鲁国人。孔子是我国古代最伟大的教育家和思想家,儒家学派创始人,世界最著名的文化名人。被后世尊称为“至圣 ”、“万世师表”孔子开设私人学堂,打破只有贵族弟子才能接受教育的限制,相传他有弟子三千,七十二贤人。

教育主张:有教无类,因材施教半部《论语》治天下

收录了孔子与其弟子及时人(当时的人)谈论,应答的语录。这是一部语录体散文。

本书由孔子的再传弟子记述编辑而成孟子(前372年~前289年),战国时期鲁国人(今山东邹城人),汉族。名轲,字子舆。

是中国古代伟大的思想家,教育家。战国时期儒家代表人物之一。

孟子继承和发展了孔子的思想,被后世尊称为“亚圣”

《孟子》一书是孟子的言论汇编,由孟子及其弟子共同编写而成,记录了孟子的语言、政治观点(仁政、兼爱、非攻,主张和平,反对战争)和政治行动的儒家经典著作。 荀子 (约公元前313-前238)名况,字卿。中国战国时期赵国人,汉族。著名思想家、文学家、政治家,儒家代表人物之一 。但思想有法家倾向。让我们共同来读准这些音①不亦说乎

②不亦乐乎

③人不知而不愠

④可以为师矣

⑤学而不思则罔

⑥思而不学则殆⑦日知其所亡

⑧可谓好学也已矣

⑨心之官则思

⑩锲而舍之

?朽木不折

?金石可镂

?则配尧禹yì yuèlèyùnwéi y?w?ngdàiwúy?guānqièxi? zhélòuyáo y?子 曰:“学 而 时习

之, 不 亦 说 乎?

有朋自远方来,不亦乐乎?人不知 而

不愠,不亦君子乎?” 孔子说然后按一定时间实习它(指旧知识)也通“悦”,高兴,

愉快吗朋友,这里指志同道合的人高兴了解恼怒有学问有道德有修养的人但是 孔子说:“学过了,按一定时间去实习它,不也高兴吗?有志同道合的人从远方来(共同研究学习)不也快乐吗?人家不了解你(的学问、才能),却不恼怒,不也是君子吗?”子曰:“温 故 而

知 新, 可 以 为 师

矣。”

旧知识进而,然后新知识可以凭借作为了孔子说:“温习旧的知识时,

能有新体会新发现,就可以

做老师了。 子曰:“学 而 不思则

罔, 思而不学

则 殆。”

但是通“惘”,迷惘,这里是不能解决疑难问题的意思危险,也可解释为“疑惑”连词,就孔子说:“学习却不思

考就不能解决疑难。只

思考却不学习也不能解

决疑难。”子夏曰:“日 知其所 亡,

月 无忘其所能,

可 谓 好 学 也已矣。?” 每天通“无”,指不知道的东西每月可以说喜欢了吧子夏说:“每天知道所未

知的,每月复习自己所能

的,可以说是好学了吧。”心 之 官 则思,

思 则 得 之,

不思则不得也。 古代常指头脑这个器官思考获得 心这个器官是思考问

题的,思考就能有收获,

不思考就无所收获。锲 而 舍之,朽木不折;

锲而不舍,金石可 镂。 雕刻但是与“锲”同义,雕刻 雕刻(器物)中途舍弃,即使是糟朽的木头也雕不折;雕刻(器物)一直不放弃,即使是金石也可以雕刻成花纹。物 固 莫 不有长,莫不有

短,人 亦 然。 故 善学

者 假 人 之 长,

以 补 其 短。事物本来没有 所以(连词) 这样 ……的人 借助 长处 介词,用来 弥补自己的 也是不足 事物都有长有短,人也是这

样。所以善于学习的人能借

助、吸取别人的长处,用来

弥补自己的不足。以 修身自强,

则 配 尧舜。能 与之相配 就能 能培养自己的品德,

能自强,就可以和尧舜

齐名。 开拓你的视野很多人说《论语》的第一则读起

来相互之间没有什么关系,逻辑

很混乱,你觉得它们之间有着怎

样的联系呢?

孔子的“治学三境界” 从表面看,三句话各自独立,没什么联系。其实,孔子作为伟大的思想家、教育家,绝不会说话不讲逻辑,没有条理;更何况《论语》的编著这里有子思这样的大师级学者,他们也决不会把互不联系的三句话随便地放在一起。仔细研究后会发现这三句话是孔子主张的读书治学的“三个境界”。孔子的“治学三境界” 第一境界是“学而时习之”,包括读书、练习、复习、实习,甚至包括社会实践,这是治学的基础,初级阶段。

第二境界,是与志同道合者讲谈、研讨、辩论,从而加深造诣,使学问提升到高级阶段。《学记》说,“独学而无友,必孤落而寡闻。”第一境界,就是这种“独学而无友”,“孤落而寡闻”的浅境界。提升的方法,就是要有“友”,有“朋”,通过和“朋”、“友”的讲谈、研讨和辩论,互相启发,互相促进,思想的火花在碰撞中迸发,于是大家的学问、思想渐渐进入新的境界。 最难达到的是第三境界。学问有相当造诣之后,却没有受到当权者的赏识和重用,然而也不因此怨恨,仍然安贫乐道,孜孜以求,就像身居陋巷的颜渊一样,那便是只有极少数人才能做成的“君子”了。一方面,做学问要经过“人不知”的磨练才能有所成就。另一方面,孔子强调“人不知”时要“不愠”,也就是保持一种淡泊宁静的心态。若一“愠”而消极怠惰,失去奋斗的目标,在学问上还能有什么成就呢?孔子的“治学三境界”