语文高中人教版必修四《定风波》课件3

文档属性

| 名称 | 语文高中人教版必修四《定风波》课件3 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 556.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-04-04 16:20:13 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。蘇 軾 子瞻 東坡

一門父子三詞客

千古文章四大家定风波 苏轼 定风波

——苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

定 风 波·三月七日沙湖道中遇雨 作者生平及其思想

是北宋时诗坛成就卓越的大家,他既反对王安石比较急进的改革措施,也不同意司马光尽废新法,因而在新旧两党间均受排斥,仕途生涯十分坎坷。他是宋仁宗景佑三年生,嘉佑二年进士,累官至端明殿学士兼翰林侍读学士,礼部尚书。因讥讽朝政被贬任杭州通判;历徙湖州、黄州、常州。哲宗嗣位,召至京师,任中枢舍人。作者生平及其思想后又与司马光面争新法“不可尽改”而出知杭州。后又因晢宗亲政启用新党,苏轼又被一贬再贬,之贬到海南,宋徽宗登基大赦天下,苏轼北返时在常州逝世。当时为徽宗建中靖国元年,享年六十六岁。高宗时,赐太师,谥文忠。

与父洵弟辙,合称“三苏”。其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一。其诗清新豪健,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格。词开豪放一派,还擅长行书、楷书,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。

他的思想出入儒道,杂染佛禅,既能关注朝政民生,保持独立的见解,又能随缘自适,达观处世。宏博通达的学识才华和饱经忧患的人生体验,也形成了苏轼诗歌体裁多样,内容广博,立意新奇,呈现出“吞五湖三江”的气象。

?????? 故宮博物院藏黃州東坡居士

前、後赤壁賦

【念奴嬌】赤壁懷古(大江東去)

【卜算子】黃州定惠院寓居作(缺月掛疏桐)

【臨江仙】夜歸臨皋(夜飲東坡醒復醉)

【定風波】沙湖道中遇雨(莫聽穿林打葉聲)

(書法)寒食帖金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

背景:

元丰五年(1082年),苏轼因“乌台诗案”被贬黄州(今湖北省黄冈县),偏居荒野,躬耕自乐。是年春,诗人至黄冈东南三十里的新购田地,归途遇雨,心有所感,遂赋此词 。蘇軾【定風波 】三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狽,餘獨不覺。已而遂晴,故作此詞。

?

莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。

竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。

?

料峭春風吹酒醒,微冷,山頭斜照卻相迎。

回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

词前小序云:

“三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行借狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此”。据《东坡志林》记载:“黄州东南三十里为沙湖,予买田其间,因往相田”。全词紧扣途中遇雨这样一件生活中的小事,来写自己当时的内心感受。篇中的“风雨”、“竹杖芒鞋”、“斜照”等词语,既是眼前景物的实写,又不乏比兴象征的意味,是词人的人生境遇和情感体验的外化。全篇即景抒情,语言自然流畅,蕴涵着深刻的人生哲理,体现了东坡词独特的审美风格。 上片:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。 词的上片写冒雨徐行时的心境。首句写雨点打在树叶上,发出声响,这是客观存在;而冠以“莫听”二字,便有了外物不足萦怀之意,作者的性格就显现出来了。“何妨”句是上一句的延伸。吟啸,吟诗长啸,表示意态安闲,在这里也就是吟诗的意思。词人不在意风雨,具体的反应又怎样呢?他在雨中吟哦着诗句,甚至脚步比从前还慢了些哩!潇洒镇静之中多少又带些倔强。 “竹杖芒鞋”三句并非实景,而是作者当时的心中事,或者也可看作是他的人生哲学和政治宣言。芒鞋,即草鞋。谁怕,有什么可怕的。平生,指平日、平素。作者当时是否真的是“竹杖芒鞋”,并不重要;而小序中已言“雨具先去”,则此际必无披蓑衣的可能。所应玩味的是,拄着竹杖,穿着草鞋,本是闲人或隐者的装束,而马则是官员和忙人用的,所谓的“行人路上马蹄忙”。都是行具,故可拿来作比。但竹杖芒鞋虽然轻便,在雨中行路用它,难免不拖泥带水,焉能与骑马之快捷相比?玩味词意,这个“轻”字并非指行走之轻快,分明指心情的轻松,大有“无官一身轻”之意,与“眼边无俗物,多病也身轻”(杜甫《漫成二首》之一)中的“轻”字亦同。词人想,只要怀着轻松旷达的心情去面对,自然界的风雨也好,政治上的风雨(指贬谪生活)也好,又都算得了什么,有什么可怕的呢?况且,我这么多年,不就是这样风风雨雨过来的吗?此际我且吟诗,风雨随它去吧! 下片:

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去。也无风雨也无晴。

下片写雨晴后的景色和感受。“料峭春风”三句,由心中事折回到眼前景。刚才是带酒冒雨而行,虽衣裳尽湿而并不觉冷。现在雨停风起,始感微凉,而山头夕阳又给词人送来些许暖意,好象特意迎接他似的。“相迎”二字见性情。作者常常能在逆境中看到曙光,不让这暂时的逆境左右自己的心情,这也就是他的旷达之处了。“回首”三句复道心中事,含蕴深邃。向来,即方才的意思。“回首向来萧瑟处”,即是指回望方才的遇雨之处,也是对自己平生经历过的宦海风波的感悟和反思。词人反思的结果是:“归去”。陶渊明的退隐躬耕,是词人所仰慕的,但终其一生,词人从未有过真正意义上的退隐。质言之,他所追求的并非外在的“身”的退隐,而是内在的“心”的退隐;所欲归之处,也并非家乡眉州,而是一个能使他敏感复杂的灵魂得以安放的精神家园。 在苏轼现存的360多首词作中,“归”字竟出现了100馀次,这是深可玩味的现象。李泽厚先生说:“苏轼一生并未退隐,也从未真正‘归田’,但他通过诗文所表达出来的那种人生空漠之感,却比前人任何口头上或事实上的‘退隐’、‘归田’、‘遁世’要更深刻更沉重。因为,苏轼诗文中所表达出来的这种‘退隐’心绪,已不只是对政治的退避,而是一种对社会的退避” 。作品主题此词作于苏轼黄州之贬后的第三个春天。它通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简朴中见深意,于寻常处生奇警,表现出旷达超脱的胸襟,寄寓着超凡超俗的人生理想。【念奴嬌】赤壁懷古 蘇軾大江東去,浪淘盡 千古風流人物。

故壘西邊,人道是 三國周郎赤壁。

亂石穿雲,驚濤裂岸,捲起千堆雪。

江山如畫,一時多少豪傑。∥

遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發。

羽扇綸巾,談笑間 檣櫓灰飛煙滅。

故國神遊,多情應笑我,早生華髮。

人間如夢,一尊還酹江月。金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

蘇軾【卜算子】黃州定惠院寓居作缺月挂疏桐,漏斷人初靜。

誰見幽人獨往來?縹緲孤鴻影。

驚起卻回頭,有恨無人省。

揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷。金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

蘇軾【臨江仙】夜歸臨皋夜飲東坡醒複醉,歸來仿佛已三更。

家童鼻息已雷鳴,敲門都不應,倚帳聽江聲。

?

長恨此身非我有,何時忘卻營營。

夜闌風靜縠紋平,小舟從此逝,江海寄餘生。

金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

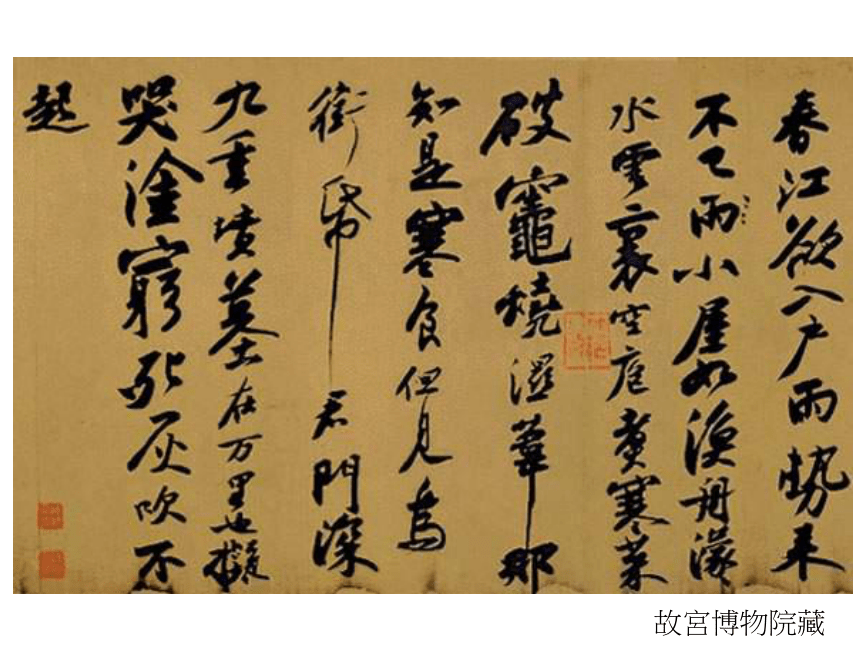

蘇軾 寒食雨 二首自我來黃州,已過三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,兩月秋蕭瑟。

臥聞海棠花,泥污燕支雪。

闇中偷負去,夜半真有力。

何殊病少年,病起鬚已白。金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

春江欲入戶,雨勢來不已。(雨點去)

小屋如漁舟,濛濛水雲裏。

空庖煮寒菜,破灶燒濕葦。

那知是寒食,但見烏銜紙。

君門深九重,墳墓在萬里。

也擬哭塗窮,死灰吹不起。金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

一門父子三詞客

千古文章四大家定风波 苏轼 定风波

——苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

定 风 波·三月七日沙湖道中遇雨 作者生平及其思想

是北宋时诗坛成就卓越的大家,他既反对王安石比较急进的改革措施,也不同意司马光尽废新法,因而在新旧两党间均受排斥,仕途生涯十分坎坷。他是宋仁宗景佑三年生,嘉佑二年进士,累官至端明殿学士兼翰林侍读学士,礼部尚书。因讥讽朝政被贬任杭州通判;历徙湖州、黄州、常州。哲宗嗣位,召至京师,任中枢舍人。作者生平及其思想后又与司马光面争新法“不可尽改”而出知杭州。后又因晢宗亲政启用新党,苏轼又被一贬再贬,之贬到海南,宋徽宗登基大赦天下,苏轼北返时在常州逝世。当时为徽宗建中靖国元年,享年六十六岁。高宗时,赐太师,谥文忠。

与父洵弟辙,合称“三苏”。其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一。其诗清新豪健,善用夸张比喻,在艺术表现方面独具风格。词开豪放一派,还擅长行书、楷书,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。

他的思想出入儒道,杂染佛禅,既能关注朝政民生,保持独立的见解,又能随缘自适,达观处世。宏博通达的学识才华和饱经忧患的人生体验,也形成了苏轼诗歌体裁多样,内容广博,立意新奇,呈现出“吞五湖三江”的气象。

?????? 故宮博物院藏黃州東坡居士

前、後赤壁賦

【念奴嬌】赤壁懷古(大江東去)

【卜算子】黃州定惠院寓居作(缺月掛疏桐)

【臨江仙】夜歸臨皋(夜飲東坡醒復醉)

【定風波】沙湖道中遇雨(莫聽穿林打葉聲)

(書法)寒食帖金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

背景:

元丰五年(1082年),苏轼因“乌台诗案”被贬黄州(今湖北省黄冈县),偏居荒野,躬耕自乐。是年春,诗人至黄冈东南三十里的新购田地,归途遇雨,心有所感,遂赋此词 。蘇軾【定風波 】三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狽,餘獨不覺。已而遂晴,故作此詞。

?

莫聽穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。

竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕?一蓑煙雨任平生。

?

料峭春風吹酒醒,微冷,山頭斜照卻相迎。

回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

词前小序云:

“三月七日,沙湖道中遇雨,雨具先去,同行借狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此”。据《东坡志林》记载:“黄州东南三十里为沙湖,予买田其间,因往相田”。全词紧扣途中遇雨这样一件生活中的小事,来写自己当时的内心感受。篇中的“风雨”、“竹杖芒鞋”、“斜照”等词语,既是眼前景物的实写,又不乏比兴象征的意味,是词人的人生境遇和情感体验的外化。全篇即景抒情,语言自然流畅,蕴涵着深刻的人生哲理,体现了东坡词独特的审美风格。 上片:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马。谁怕?一蓑烟雨任平生。 词的上片写冒雨徐行时的心境。首句写雨点打在树叶上,发出声响,这是客观存在;而冠以“莫听”二字,便有了外物不足萦怀之意,作者的性格就显现出来了。“何妨”句是上一句的延伸。吟啸,吟诗长啸,表示意态安闲,在这里也就是吟诗的意思。词人不在意风雨,具体的反应又怎样呢?他在雨中吟哦着诗句,甚至脚步比从前还慢了些哩!潇洒镇静之中多少又带些倔强。 “竹杖芒鞋”三句并非实景,而是作者当时的心中事,或者也可看作是他的人生哲学和政治宣言。芒鞋,即草鞋。谁怕,有什么可怕的。平生,指平日、平素。作者当时是否真的是“竹杖芒鞋”,并不重要;而小序中已言“雨具先去”,则此际必无披蓑衣的可能。所应玩味的是,拄着竹杖,穿着草鞋,本是闲人或隐者的装束,而马则是官员和忙人用的,所谓的“行人路上马蹄忙”。都是行具,故可拿来作比。但竹杖芒鞋虽然轻便,在雨中行路用它,难免不拖泥带水,焉能与骑马之快捷相比?玩味词意,这个“轻”字并非指行走之轻快,分明指心情的轻松,大有“无官一身轻”之意,与“眼边无俗物,多病也身轻”(杜甫《漫成二首》之一)中的“轻”字亦同。词人想,只要怀着轻松旷达的心情去面对,自然界的风雨也好,政治上的风雨(指贬谪生活)也好,又都算得了什么,有什么可怕的呢?况且,我这么多年,不就是这样风风雨雨过来的吗?此际我且吟诗,风雨随它去吧! 下片:

料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去。也无风雨也无晴。

下片写雨晴后的景色和感受。“料峭春风”三句,由心中事折回到眼前景。刚才是带酒冒雨而行,虽衣裳尽湿而并不觉冷。现在雨停风起,始感微凉,而山头夕阳又给词人送来些许暖意,好象特意迎接他似的。“相迎”二字见性情。作者常常能在逆境中看到曙光,不让这暂时的逆境左右自己的心情,这也就是他的旷达之处了。“回首”三句复道心中事,含蕴深邃。向来,即方才的意思。“回首向来萧瑟处”,即是指回望方才的遇雨之处,也是对自己平生经历过的宦海风波的感悟和反思。词人反思的结果是:“归去”。陶渊明的退隐躬耕,是词人所仰慕的,但终其一生,词人从未有过真正意义上的退隐。质言之,他所追求的并非外在的“身”的退隐,而是内在的“心”的退隐;所欲归之处,也并非家乡眉州,而是一个能使他敏感复杂的灵魂得以安放的精神家园。 在苏轼现存的360多首词作中,“归”字竟出现了100馀次,这是深可玩味的现象。李泽厚先生说:“苏轼一生并未退隐,也从未真正‘归田’,但他通过诗文所表达出来的那种人生空漠之感,却比前人任何口头上或事实上的‘退隐’、‘归田’、‘遁世’要更深刻更沉重。因为,苏轼诗文中所表达出来的这种‘退隐’心绪,已不只是对政治的退避,而是一种对社会的退避” 。作品主题此词作于苏轼黄州之贬后的第三个春天。它通过野外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简朴中见深意,于寻常处生奇警,表现出旷达超脱的胸襟,寄寓着超凡超俗的人生理想。【念奴嬌】赤壁懷古 蘇軾大江東去,浪淘盡 千古風流人物。

故壘西邊,人道是 三國周郎赤壁。

亂石穿雲,驚濤裂岸,捲起千堆雪。

江山如畫,一時多少豪傑。∥

遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發。

羽扇綸巾,談笑間 檣櫓灰飛煙滅。

故國神遊,多情應笑我,早生華髮。

人間如夢,一尊還酹江月。金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

蘇軾【卜算子】黃州定惠院寓居作缺月挂疏桐,漏斷人初靜。

誰見幽人獨往來?縹緲孤鴻影。

驚起卻回頭,有恨無人省。

揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷。金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

蘇軾【臨江仙】夜歸臨皋夜飲東坡醒複醉,歸來仿佛已三更。

家童鼻息已雷鳴,敲門都不應,倚帳聽江聲。

?

長恨此身非我有,何時忘卻營營。

夜闌風靜縠紋平,小舟從此逝,江海寄餘生。

金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

蘇軾 寒食雨 二首自我來黃州,已過三寒食。

年年欲惜春,春去不容惜。

今年又苦雨,兩月秋蕭瑟。

臥聞海棠花,泥污燕支雪。

闇中偷負去,夜半真有力。

何殊病少年,病起鬚已白。金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏

春江欲入戶,雨勢來不已。(雨點去)

小屋如漁舟,濛濛水雲裏。

空庖煮寒菜,破灶燒濕葦。

那知是寒食,但見烏銜紙。

君門深九重,墳墓在萬里。

也擬哭塗窮,死灰吹不起。金 武元直 赤壁圖 局部

故宮博物院藏