人教版四年级下册数学 5.2两点间的距离、三角形的三边关系 教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 人教版四年级下册数学 5.2两点间的距离、三角形的三边关系 教案(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 350.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-14 10:01:47 | ||

图片预览

文档简介

第五单元 三角形

第2课时 两点间的距离、三角形的三边关系

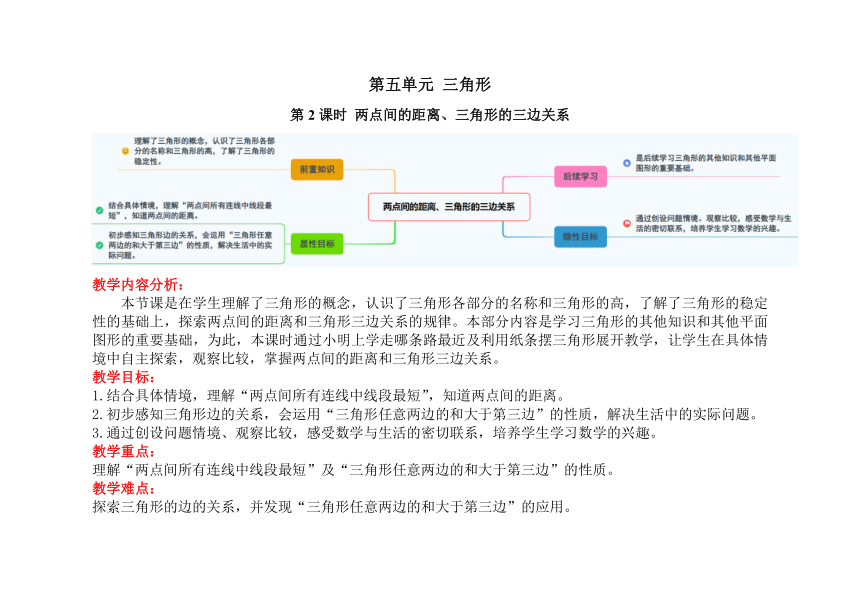

教学内容分析:

本节课是在学生理解了三角形的概念,认识了三角形各部分的名称和三角形的高,了解了三角形的稳定性的基础上,探索两点间的距离和三角形三边关系的规律。本部分内容是学习三角形的其他知识和其他平面图形的重要基础,为此,本课时通过小明上学走哪条路最近及利用纸条摆三角形展开教学,让学生在具体情境中自主探索,观察比较,掌握两点间的距离和三角形三边关系。

教学目标:

1.结合具体情境,理解“两点间所有连线中线段最短”,知道两点间的距离。

2.初步感知三角形边的关系,会运用“三角形任意两边的和大于第三边”的性质,解决生活中的实际问题。

3.通过创设问题情境、观察比较,感受数学与生活的密切联系,培养学生学习数学的兴趣。

教学重点:

理解“两点间所有连线中线段最短”及“三角形任意两边的和大于第三边”的性质。

教学难点:

探索三角形的边的关系,并发现“三角形任意两边的和大于第三边”的应用。

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

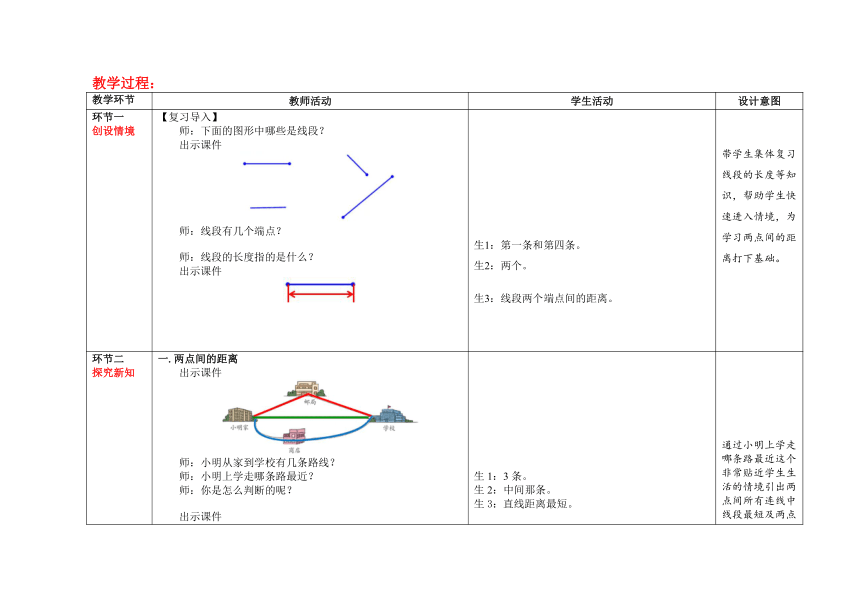

环节一 创设情境 【复习导入】 师:下面的图形中哪些是线段? 出示课件 师:线段有几个端点? 师:线段的长度指的是什么? 出示课件 生1:第一条和第四条。 生2:两个。 生3:线段两个端点间的距离。 带学生集体复习线段的长度等知识,帮助学生快速进入情境,为学习两点间的距离打下基础。

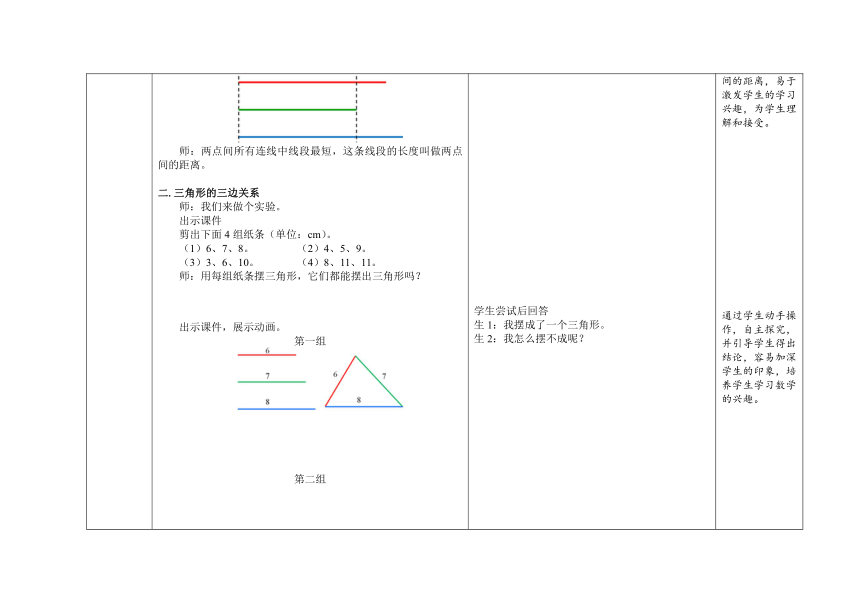

环节二 探究新知 一.两点间的距离 出示课件 师:小明从家到学校有几条路线? 师:小明上学走哪条路最近? 师:你是怎么判断的呢? 出示课件 师:两点间所有连线中线段最短,这条线段的长度叫做两点间的距离。 二.三角形的三边关系 师:我们来做个实验。 出示课件 剪出下面4组纸条(单位:cm)。 (1)6、7、8。 (2)4、5、9。 (3)3、6、10。 (4)8、11、11。 师:用每组纸条摆三角形,它们都能摆出三角形吗? 出示课件,展示动画。 第一组 第二组 第三组 第四组 师:将探究结果记录在下表中。 出示课件,并带学生一起完成表格。 组数三边长(cm)能否围成 三角形比较三条边 的长短关系第一组6、7、8能6+7>8 6+8>7 7+8>6第二组4、5、9不能4+5=9 4+9>5 5+9>4第三组3、6、10不能3+6<10 3+10>6 6+10>3第四组8、11、11能8+11>11 11+11>8

师:你发现了什么? 归纳:三角形任意两边的和大于第三边。 生1:3条。 生2:中间那条。 生3:直线距离最短。 学生尝试后回答 生1:我摆成了一个三角形。 生2:我怎么摆不成呢? 学生思考后说一说。 通过小明上学走哪条路最近这个非常贴近学生生活的情境引出两点间所有连线中线段最短及两点间的距离,易于激发学生的学习兴趣,为学生理解和接受。 通过学生动手操作,自主探究,并引导学生得出结论,容易加深学生的印象,培养学生学习数学的兴趣。

环节三 巩固新知 1.如图所示,A、B两点的连线中,( )最短。 A.① B.② C.③ 2.小萍放学回家走第几条路能最快到家?为什么? 3.在能拼成三角形的各组小棒下面画“√”(单位:cm)。 4.一个三条边长均为整厘米数的三角形,如果其中两条边的长分别为5厘米和11厘米。那么,第三条边的长度最短为______厘米,最长为______厘米。 师:三角形的特性可知:11-5<第三边<11+5 6<第三边<16 因为要求取整厘米数,所以最短是7厘米,最长是15厘米。 学生独自完成,然后集体订正。 生:两点连续中,线段最短,所以选B 生:走第②条路能最快到家,因为两点间所有连线中线段最短。 学生独立完成。 生:(1)(2)(4) 根据三角形的三边关系,独立完成。 生:7,15 通过4道课堂练习题巩固本节课所学知识,加深学生对知识的理解。

环节四 课堂小结 你有什么收获? 生1:知道了两点间的距离: 两点间所有连线中线段最短, 这条线段的长度叫做两点间的距离。 生2:知道了三角形的三边关系: 三角形任意两边的和大于第三边。 鼓励学生畅谈自己的收获和体会,小结课堂,提升学生的总结、表达能力。

环节五 布置作业 教材P66 第6、8题

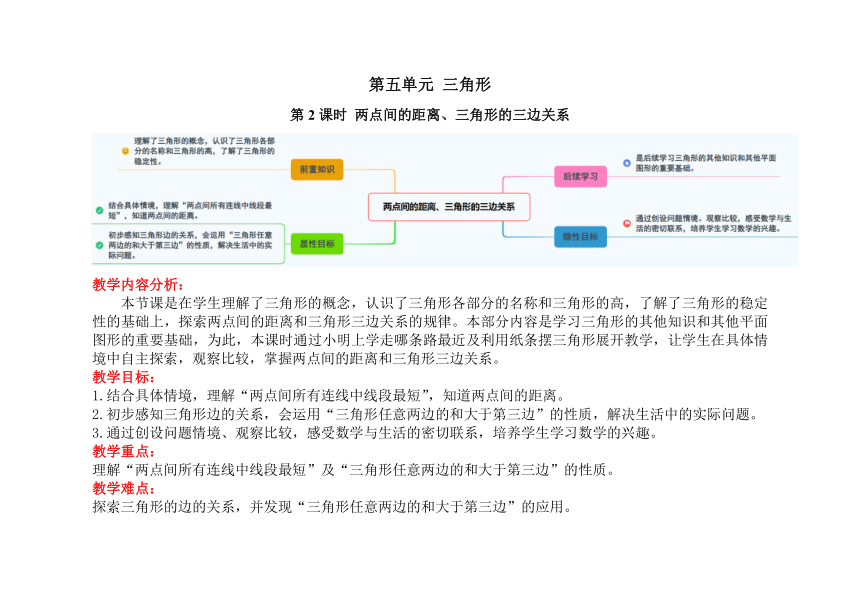

第2课时 两点间的距离、三角形的三边关系

教学内容分析:

本节课是在学生理解了三角形的概念,认识了三角形各部分的名称和三角形的高,了解了三角形的稳定性的基础上,探索两点间的距离和三角形三边关系的规律。本部分内容是学习三角形的其他知识和其他平面图形的重要基础,为此,本课时通过小明上学走哪条路最近及利用纸条摆三角形展开教学,让学生在具体情境中自主探索,观察比较,掌握两点间的距离和三角形三边关系。

教学目标:

1.结合具体情境,理解“两点间所有连线中线段最短”,知道两点间的距离。

2.初步感知三角形边的关系,会运用“三角形任意两边的和大于第三边”的性质,解决生活中的实际问题。

3.通过创设问题情境、观察比较,感受数学与生活的密切联系,培养学生学习数学的兴趣。

教学重点:

理解“两点间所有连线中线段最短”及“三角形任意两边的和大于第三边”的性质。

教学难点:

探索三角形的边的关系,并发现“三角形任意两边的和大于第三边”的应用。

教学过程:

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

环节一 创设情境 【复习导入】 师:下面的图形中哪些是线段? 出示课件 师:线段有几个端点? 师:线段的长度指的是什么? 出示课件 生1:第一条和第四条。 生2:两个。 生3:线段两个端点间的距离。 带学生集体复习线段的长度等知识,帮助学生快速进入情境,为学习两点间的距离打下基础。

环节二 探究新知 一.两点间的距离 出示课件 师:小明从家到学校有几条路线? 师:小明上学走哪条路最近? 师:你是怎么判断的呢? 出示课件 师:两点间所有连线中线段最短,这条线段的长度叫做两点间的距离。 二.三角形的三边关系 师:我们来做个实验。 出示课件 剪出下面4组纸条(单位:cm)。 (1)6、7、8。 (2)4、5、9。 (3)3、6、10。 (4)8、11、11。 师:用每组纸条摆三角形,它们都能摆出三角形吗? 出示课件,展示动画。 第一组 第二组 第三组 第四组 师:将探究结果记录在下表中。 出示课件,并带学生一起完成表格。 组数三边长(cm)能否围成 三角形比较三条边 的长短关系第一组6、7、8能6+7>8 6+8>7 7+8>6第二组4、5、9不能4+5=9 4+9>5 5+9>4第三组3、6、10不能3+6<10 3+10>6 6+10>3第四组8、11、11能8+11>11 11+11>8

师:你发现了什么? 归纳:三角形任意两边的和大于第三边。 生1:3条。 生2:中间那条。 生3:直线距离最短。 学生尝试后回答 生1:我摆成了一个三角形。 生2:我怎么摆不成呢? 学生思考后说一说。 通过小明上学走哪条路最近这个非常贴近学生生活的情境引出两点间所有连线中线段最短及两点间的距离,易于激发学生的学习兴趣,为学生理解和接受。 通过学生动手操作,自主探究,并引导学生得出结论,容易加深学生的印象,培养学生学习数学的兴趣。

环节三 巩固新知 1.如图所示,A、B两点的连线中,( )最短。 A.① B.② C.③ 2.小萍放学回家走第几条路能最快到家?为什么? 3.在能拼成三角形的各组小棒下面画“√”(单位:cm)。 4.一个三条边长均为整厘米数的三角形,如果其中两条边的长分别为5厘米和11厘米。那么,第三条边的长度最短为______厘米,最长为______厘米。 师:三角形的特性可知:11-5<第三边<11+5 6<第三边<16 因为要求取整厘米数,所以最短是7厘米,最长是15厘米。 学生独自完成,然后集体订正。 生:两点连续中,线段最短,所以选B 生:走第②条路能最快到家,因为两点间所有连线中线段最短。 学生独立完成。 生:(1)(2)(4) 根据三角形的三边关系,独立完成。 生:7,15 通过4道课堂练习题巩固本节课所学知识,加深学生对知识的理解。

环节四 课堂小结 你有什么收获? 生1:知道了两点间的距离: 两点间所有连线中线段最短, 这条线段的长度叫做两点间的距离。 生2:知道了三角形的三边关系: 三角形任意两边的和大于第三边。 鼓励学生畅谈自己的收获和体会,小结课堂,提升学生的总结、表达能力。

环节五 布置作业 教材P66 第6、8题