第11课辽宋夏金元的经济与社会课件(共19张PPT)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册

文档属性

| 名称 | 第11课辽宋夏金元的经济与社会课件(共19张PPT)--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要上册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-15 08:24:04 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”

中国学者余秋雨也说:“我最向往的朝代就是宋朝。”

课标要求:

1.掌握辽宋夏金元时期农业、手工业商业和城市的发展情况;

2.理解经济重心南移的原因、过程及影响;

3.了解辽宋夏金时期社会的变化。

重点:商业和城市的繁荣,经济重心南移。

难点:社会的变化。

手

工

业

农业

商业

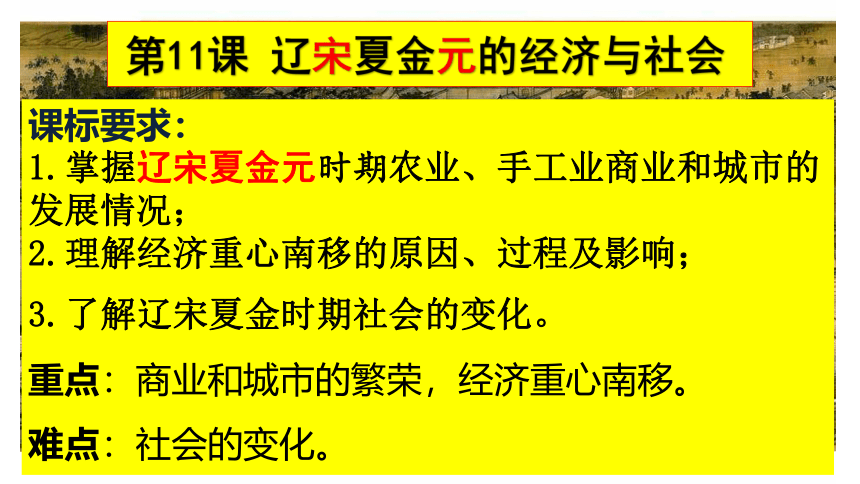

本课纲要:经济和社会的新变化(阅读课本自主整理)

②经济作物:

③边疆开发:

①耕作制度:

②制瓷业:

③矿冶业:

④印刷业:

①棉纺织业:

①贸易:

②货币:

③城市:

社会

关系

一年两熟的稻麦复种制在南方普及,某些地区一年三熟;引进越南占城稻

宋代引进棉花种植,元代在南方普及;出现固定种植经济作物的农户

边疆地区的农业得到进一步开发

宋代出现五大名窑;元代出现彩瓷青花瓷和釉里红;宋元时期大量出口

东京的居民用煤作燃料;普遍使提高了金属冶炼的产量和质量

有力地推动了文化的普及;进一步带动了造纸业的发展

迅速发展,元代黄道婆改进棉纺织技术

基层市场蓬勃涌现,民间贸易十分活跃,设置官方交易机构榷场进行互市贸易

北宋出现世界上最早的纸币“交子”;元代将纸币作为主币发行

海外贸易非常发达,外贸税收成为政府重要财政收入;外贸港口广州泉州明州

东京、临安-人口超百万;

元代杭州被称为“世界最富丽名贵之城”元大都市最大

①门第观念淡化

②社会成员身份趋于平等

③国家控制相对松弛

科举制度的完善、婚姻观念的变化

人身依附关系减轻、契约关系的重视

土地买卖、典当基本不受官府干预,户籍管理、日常生活等限制也更为松弛

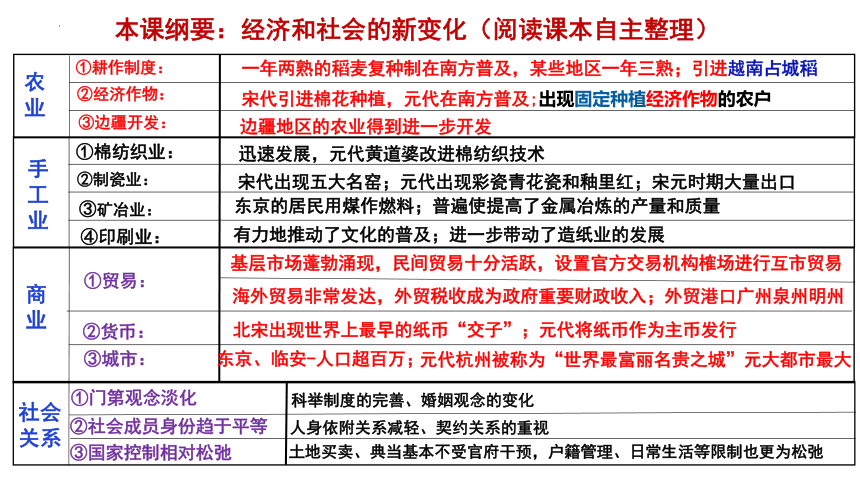

据统计,到北宋元丰(1078—1085)年间,宋境共有市镇1871个。南宋疆域缩小,但见诸记载的市镇仍有近2000个,此外还有4000—5000个集市。两者相加,宋代大约有6000—7000个圩集市镇,作为新型的工商业据点,散布在广袤的乡村地区。

——包伟民、吴铮强《宋朝简史》

宋元商业和城市的繁荣

时代 财政收入(万贯) 工商业收入(万贯)

唐 3411 1522

宋 5875 4619

唐宋财政收入、工商业收入比较

——摘自杜文玉《中国中古政治与社会史论稿》

榷场,与敌国互市之所也。

——[元]脱脱《金史》

推动了商业发展,增加国家收入,促进了民族交融。

北宋交子

南宋会子

元朝宝钞

商品经济发展推动了纸币产生

纸币产生推动了商品经济发展

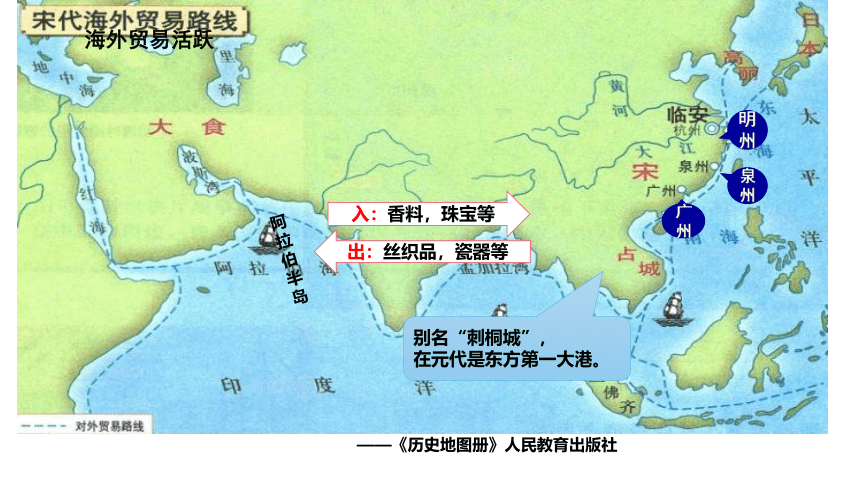

入:香料,珠宝等

出:丝织品,瓷器等

海外贸易活跃

广州

泉州

明州

阿拉伯半岛

别名“刺桐城”,

在元代是东方第一大港。

——《历史地图册》人民教育出版社

北宋汴京城

唐朝长安城

时期 宋朝以前 宋朝

职能 政治中心、军事重镇 经济职能加强

商业地点 县治以上的城市,在特定位置设市,用于货物聚集和商品交易;坊市制, 坊市制被打破;城郊和乡村的“草市”更加普遍;全国出现了数十座较大的市镇

政府管理 官府设市令或市长进行严格管理 交易活动不再受的直接监管

经营时间 按时开市、闭市 经营的限制被打破,早市、夜市昼夜相接

思考:

你能结合所学,为这位美国学者的观点找到证据吗?

宋朝时发生了一场对整个欧亚大陆有重大意义的商业革命。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

商业都市的发展;面向大众的基层市场的繁荣;

对外贸易的发达,商业税的占比增多;纸币的出现。

商业和城市的繁荣

分析宋代城市商业繁荣的原因

材料一:宋朝立国之初,宋太祖就号召人们“多积金,市田宅以遗子孙”。宋太 宗曾下诏“令两制议致丰盈之术以闻”,让官员们研究理财求富之术。宋神 宗也下达过“政事之先,理财为急”的诏令。——《宋史》《续资治通鉴长编》

材料二:宋朝政府取消了汉唐以来的很多禁令,比较重要的有:商品与店铺商号 不再集中于政府指定的官市,居民区与商业区可以混杂,居民被允许自由地 向街开店;取消了宵禁制度,百姓可以在夜间出游、做生意等。

——吴晓波《浩荡两千年》

相对和平稳定

农业和手工业的显著发展;人口增加

统治者重视经济事务;调整管理政策

地理位置重要,交通便利;造船业、航海技术发达,指南针用于航海。

1.环 境:

2.经济、社会:

3.观念、政策:

4.地理、交通:

1.过程:

两汉以前------经济重心在黄河流域;

(1)魏晋南北朝——初步开发;

(2)中唐以后——逐渐超过北方;

(3)北宋----经济上对南方依赖明显,户口分布南多北少格局也已定型

(4)南宋——重心南移完成;

(5)元朝-----南北经济差距继续扩大

二、中国古代经济重心的南移

12

2、问题探究: 经济重心南移的原因

材料:中国古代南方经济最终超过北方,归根结底是由三种情况所决定的。首先,掌握比较先进的生产技术的劳动者大量增加,使南方生产力构成中的主导力量大大增强……其次,先进的生产工具的广泛使用,使林莽丛生的广大丘陵山区的大规模开发成为可能……第三,南方气候温湿,各类作物与北方相比一般具有生长期短、产量高的优点,从而使南方农业具备生产周期短、生产率高的优越性。——袁行霈等:《中华文明史》卷三

(1)原因

① 北民南迁带来劳动力、工具、技术(最主要)

② 南方相对安定

③ 统治者的支持

④ 南方自然条件优越

2、问题探究: 经济重心南移的原因

材料:中国古代南方经济最终超过北方,归根结底是由三种情况所决定的。首先,掌握比较先进的生产技术的劳动者大量增加,使南方生产力构成中的主导力量大大增强……其次,先进的生产工具的广泛使用,使林莽丛生的广大丘陵山区的大规模开发成为可能……第三,南方气候温湿,各类作物与北方相比一般具有生长期短、产量高的优点,从而使南方农业具备生产周期短、生产率高的优越性。——袁行霈等:《中华文明史》卷三

①人口因素(最主要):自唐朝晚期以来,大量中原人口南迁,既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力。

②自然因素:气候条件变化,使南方更适宜农业发展。

③政局因素:自唐末以来,北方战乱频繁,而南方相对安定。

④政策因素:统治者重视经济的发展,采取一些有利于经济发展的政策,促进了南方经济的发展。

⑤经济因素:农业手工业发展和对外贸易的发展,推动了江南经济的发展。

⑥其他因素:江南地区各族人民的辛勤劳动促进了生产力的较快发展。

城市发展与 海外贸易 推动了南方沿海沿江城市的迅速发展,海上交通和运输有了很大的改善,促进了海上贸易的发展;经济重心南移完成后的元明清时期,南方工商业城市增多,商品经济发达,一直影响至今。

人口分布 北方人口的南迁一定程度上促进了经济重心的南移,而经济重心的南移又反过来吸引北方人口的南迁,户口分布南多北少格局定型。

文化重心 促进了南方地区文化教育事业的发展,推动了文化中心的南移。

生态环境 导致南方某些地区过度开发,一定程度上破坏了生态环境,影响经济的可持续发展。

民族关系 促进民族交融,各民族间有了更深更广泛的交流合作推动民族多样性发展。

经济格局 促进了江南经济发展,使南方逐渐成为国家赋税的主要承担者。

3、归纳总结:经济重心南移的影响

北宋籍贯可考的进士9630人,南方9164人,两浙、两江和福建五路7038人,占总数的73%。

—刘海峰《中国科举史》

三、社会关系的变化

商业发展

思想观念变化

政府管理政策松动

今世俗之贪鄙者,将娶妇,先问资妆之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少。

如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者,亦许解送——《宋会要辑稿·选举》

仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。

——郭尚武《两宋良贱制度的消亡及其影响》

盖至于今,授田之制亡矣。民自以为私相贸易,而官反为之司契券而取其直。凡人诉论田业,只凭契照为之定夺。 ——(南宋)叶适 古者乡田同井,人皆安土重迁,流之远方,无所资给,徒隶困辱,以至终身;近世之民,轻去乡土,转徙四方,固不患。 ——马端临《文献通考》

从以上四则材料反映宋代社会出现了哪些变化?

婚姻中重财不重身份

科举选士不重家世

人身束缚减少

官府对土地买卖等限制松弛

变化一:科举制度更加强调公平竞争,门第观念淡化。

变化二:社会成员的身份趋于平等。

变化三:国家对社会的控制相对松弛。

平民化

自由化

宽松化

社会的变化

明朝后期人陈邦瞻撰有史书《宋史纪事本末》。在自序中,他这样评价宋朝社会变化对后世的影响:

宇宙风气,其变之大者有三。鸿荒一变而为唐、虞,以至于周,七国为极。再变而为汉,以至于唐,五季为极。宋其三变,而吾未睹其极也。变未极,则治不得不相为因。今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已!

你理解他的观点吗?他是怎样看待宋朝历史地位的?

陈邦瞻将历史分成三个时期,对宋朝的历史地位十分重视,认为宋朝是中国历史第三阶段的开端,该阶段直到明朝尚未结束,明朝的制度、习俗、观念各方面都深受宋朝影响。

社会的变化

唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。故其取人也,畏于讥议,多公而审。亦或胁于权势,或挠于亲故,或累于子弟,皆常情所不能免者。

——洪迈《容斋随笔·四笔》卷5《韩文公荐士》

窃以国家取士之制,比于前世,最号至公。盖累圣留心,讲求曲尽,以为王者无外,天下一家,故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间。故议者谓国家科场之制,虽未复古法,而便于今世。其无情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也!

——欧阳修《欧阳文忠公文集》卷113《论逐路取人札子》

阅读上述材料,了解其中所说“糊名” “誊录”的含义。在此基础上进一步了解唐宋两朝科举制的主要区别,及其与社会变化的关系。

社会的变化

阅读上述材料,了解其中所说“糊名” “誊录”的含义。在此基础上进一步了解唐宋两朝科举制的主要区别,及其与社会变化的关系。

唐朝科举制在公平性方面尚有明显欠缺,考生的个人背景可能对考试结果产生影响。

宋朝科举制则力图杜绝这种影响,保证单纯凭试卷决定成绩。

这方面的变化,与门第观念淡化、社会流动加强的历史线索互为因果,存在密切联系。

第11课 辽宋夏金元的经济与社会

英国史学家汤因比说:“如果让我选择,我愿意活在中国的宋朝。”

中国学者余秋雨也说:“我最向往的朝代就是宋朝。”

课标要求:

1.掌握辽宋夏金元时期农业、手工业商业和城市的发展情况;

2.理解经济重心南移的原因、过程及影响;

3.了解辽宋夏金时期社会的变化。

重点:商业和城市的繁荣,经济重心南移。

难点:社会的变化。

手

工

业

农业

商业

本课纲要:经济和社会的新变化(阅读课本自主整理)

②经济作物:

③边疆开发:

①耕作制度:

②制瓷业:

③矿冶业:

④印刷业:

①棉纺织业:

①贸易:

②货币:

③城市:

社会

关系

一年两熟的稻麦复种制在南方普及,某些地区一年三熟;引进越南占城稻

宋代引进棉花种植,元代在南方普及;出现固定种植经济作物的农户

边疆地区的农业得到进一步开发

宋代出现五大名窑;元代出现彩瓷青花瓷和釉里红;宋元时期大量出口

东京的居民用煤作燃料;普遍使提高了金属冶炼的产量和质量

有力地推动了文化的普及;进一步带动了造纸业的发展

迅速发展,元代黄道婆改进棉纺织技术

基层市场蓬勃涌现,民间贸易十分活跃,设置官方交易机构榷场进行互市贸易

北宋出现世界上最早的纸币“交子”;元代将纸币作为主币发行

海外贸易非常发达,外贸税收成为政府重要财政收入;外贸港口广州泉州明州

东京、临安-人口超百万;

元代杭州被称为“世界最富丽名贵之城”元大都市最大

①门第观念淡化

②社会成员身份趋于平等

③国家控制相对松弛

科举制度的完善、婚姻观念的变化

人身依附关系减轻、契约关系的重视

土地买卖、典当基本不受官府干预,户籍管理、日常生活等限制也更为松弛

据统计,到北宋元丰(1078—1085)年间,宋境共有市镇1871个。南宋疆域缩小,但见诸记载的市镇仍有近2000个,此外还有4000—5000个集市。两者相加,宋代大约有6000—7000个圩集市镇,作为新型的工商业据点,散布在广袤的乡村地区。

——包伟民、吴铮强《宋朝简史》

宋元商业和城市的繁荣

时代 财政收入(万贯) 工商业收入(万贯)

唐 3411 1522

宋 5875 4619

唐宋财政收入、工商业收入比较

——摘自杜文玉《中国中古政治与社会史论稿》

榷场,与敌国互市之所也。

——[元]脱脱《金史》

推动了商业发展,增加国家收入,促进了民族交融。

北宋交子

南宋会子

元朝宝钞

商品经济发展推动了纸币产生

纸币产生推动了商品经济发展

入:香料,珠宝等

出:丝织品,瓷器等

海外贸易活跃

广州

泉州

明州

阿拉伯半岛

别名“刺桐城”,

在元代是东方第一大港。

——《历史地图册》人民教育出版社

北宋汴京城

唐朝长安城

时期 宋朝以前 宋朝

职能 政治中心、军事重镇 经济职能加强

商业地点 县治以上的城市,在特定位置设市,用于货物聚集和商品交易;坊市制, 坊市制被打破;城郊和乡村的“草市”更加普遍;全国出现了数十座较大的市镇

政府管理 官府设市令或市长进行严格管理 交易活动不再受的直接监管

经营时间 按时开市、闭市 经营的限制被打破,早市、夜市昼夜相接

思考:

你能结合所学,为这位美国学者的观点找到证据吗?

宋朝时发生了一场对整个欧亚大陆有重大意义的商业革命。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

商业都市的发展;面向大众的基层市场的繁荣;

对外贸易的发达,商业税的占比增多;纸币的出现。

商业和城市的繁荣

分析宋代城市商业繁荣的原因

材料一:宋朝立国之初,宋太祖就号召人们“多积金,市田宅以遗子孙”。宋太 宗曾下诏“令两制议致丰盈之术以闻”,让官员们研究理财求富之术。宋神 宗也下达过“政事之先,理财为急”的诏令。——《宋史》《续资治通鉴长编》

材料二:宋朝政府取消了汉唐以来的很多禁令,比较重要的有:商品与店铺商号 不再集中于政府指定的官市,居民区与商业区可以混杂,居民被允许自由地 向街开店;取消了宵禁制度,百姓可以在夜间出游、做生意等。

——吴晓波《浩荡两千年》

相对和平稳定

农业和手工业的显著发展;人口增加

统治者重视经济事务;调整管理政策

地理位置重要,交通便利;造船业、航海技术发达,指南针用于航海。

1.环 境:

2.经济、社会:

3.观念、政策:

4.地理、交通:

1.过程:

两汉以前------经济重心在黄河流域;

(1)魏晋南北朝——初步开发;

(2)中唐以后——逐渐超过北方;

(3)北宋----经济上对南方依赖明显,户口分布南多北少格局也已定型

(4)南宋——重心南移完成;

(5)元朝-----南北经济差距继续扩大

二、中国古代经济重心的南移

12

2、问题探究: 经济重心南移的原因

材料:中国古代南方经济最终超过北方,归根结底是由三种情况所决定的。首先,掌握比较先进的生产技术的劳动者大量增加,使南方生产力构成中的主导力量大大增强……其次,先进的生产工具的广泛使用,使林莽丛生的广大丘陵山区的大规模开发成为可能……第三,南方气候温湿,各类作物与北方相比一般具有生长期短、产量高的优点,从而使南方农业具备生产周期短、生产率高的优越性。——袁行霈等:《中华文明史》卷三

(1)原因

① 北民南迁带来劳动力、工具、技术(最主要)

② 南方相对安定

③ 统治者的支持

④ 南方自然条件优越

2、问题探究: 经济重心南移的原因

材料:中国古代南方经济最终超过北方,归根结底是由三种情况所决定的。首先,掌握比较先进的生产技术的劳动者大量增加,使南方生产力构成中的主导力量大大增强……其次,先进的生产工具的广泛使用,使林莽丛生的广大丘陵山区的大规模开发成为可能……第三,南方气候温湿,各类作物与北方相比一般具有生长期短、产量高的优点,从而使南方农业具备生产周期短、生产率高的优越性。——袁行霈等:《中华文明史》卷三

①人口因素(最主要):自唐朝晚期以来,大量中原人口南迁,既带来了先进的技术和生产经验,也增加了南方的劳动力。

②自然因素:气候条件变化,使南方更适宜农业发展。

③政局因素:自唐末以来,北方战乱频繁,而南方相对安定。

④政策因素:统治者重视经济的发展,采取一些有利于经济发展的政策,促进了南方经济的发展。

⑤经济因素:农业手工业发展和对外贸易的发展,推动了江南经济的发展。

⑥其他因素:江南地区各族人民的辛勤劳动促进了生产力的较快发展。

城市发展与 海外贸易 推动了南方沿海沿江城市的迅速发展,海上交通和运输有了很大的改善,促进了海上贸易的发展;经济重心南移完成后的元明清时期,南方工商业城市增多,商品经济发达,一直影响至今。

人口分布 北方人口的南迁一定程度上促进了经济重心的南移,而经济重心的南移又反过来吸引北方人口的南迁,户口分布南多北少格局定型。

文化重心 促进了南方地区文化教育事业的发展,推动了文化中心的南移。

生态环境 导致南方某些地区过度开发,一定程度上破坏了生态环境,影响经济的可持续发展。

民族关系 促进民族交融,各民族间有了更深更广泛的交流合作推动民族多样性发展。

经济格局 促进了江南经济发展,使南方逐渐成为国家赋税的主要承担者。

3、归纳总结:经济重心南移的影响

北宋籍贯可考的进士9630人,南方9164人,两浙、两江和福建五路7038人,占总数的73%。

—刘海峰《中国科举史》

三、社会关系的变化

商业发展

思想观念变化

政府管理政策松动

今世俗之贪鄙者,将娶妇,先问资妆之厚薄;将嫁女,先问聘财之多少。

如工商杂类人内有奇才异行、卓然不群者,亦许解送——《宋会要辑稿·选举》

仁宗朝,商人、佃农、奴婢均为编户齐民。齐,等也。无有贵贱,谓之齐民。

——郭尚武《两宋良贱制度的消亡及其影响》

盖至于今,授田之制亡矣。民自以为私相贸易,而官反为之司契券而取其直。凡人诉论田业,只凭契照为之定夺。 ——(南宋)叶适 古者乡田同井,人皆安土重迁,流之远方,无所资给,徒隶困辱,以至终身;近世之民,轻去乡土,转徙四方,固不患。 ——马端临《文献通考》

从以上四则材料反映宋代社会出现了哪些变化?

婚姻中重财不重身份

科举选士不重家世

人身束缚减少

官府对土地买卖等限制松弛

变化一:科举制度更加强调公平竞争,门第观念淡化。

变化二:社会成员的身份趋于平等。

变化三:国家对社会的控制相对松弛。

平民化

自由化

宽松化

社会的变化

明朝后期人陈邦瞻撰有史书《宋史纪事本末》。在自序中,他这样评价宋朝社会变化对后世的影响:

宇宙风气,其变之大者有三。鸿荒一变而为唐、虞,以至于周,七国为极。再变而为汉,以至于唐,五季为极。宋其三变,而吾未睹其极也。变未极,则治不得不相为因。今国家之制、民间之俗、官司之所行、儒者之所守,有一不与宋近者乎?非慕宋而乐趋之,而势固然已!

你理解他的观点吗?他是怎样看待宋朝历史地位的?

陈邦瞻将历史分成三个时期,对宋朝的历史地位十分重视,认为宋朝是中国历史第三阶段的开端,该阶段直到明朝尚未结束,明朝的制度、习俗、观念各方面都深受宋朝影响。

社会的变化

唐世科举之柄,专付之主司,仍不糊名。又有交朋之厚者为之助,谓之“通榜”。故其取人也,畏于讥议,多公而审。亦或胁于权势,或挠于亲故,或累于子弟,皆常情所不能免者。

——洪迈《容斋随笔·四笔》卷5《韩文公荐士》

窃以国家取士之制,比于前世,最号至公。盖累圣留心,讲求曲尽,以为王者无外,天下一家,故不问东西南北之人,尽聚诸路贡士,混合为一,而惟材是择。又糊名、誊录而考之,使主司莫知为何方之人、谁氏之子,不得有所憎爱薄厚于其间。故议者谓国家科场之制,虽未复古法,而便于今世。其无情如造化,至公如权衡,祖宗以来不可易之制也!

——欧阳修《欧阳文忠公文集》卷113《论逐路取人札子》

阅读上述材料,了解其中所说“糊名” “誊录”的含义。在此基础上进一步了解唐宋两朝科举制的主要区别,及其与社会变化的关系。

社会的变化

阅读上述材料,了解其中所说“糊名” “誊录”的含义。在此基础上进一步了解唐宋两朝科举制的主要区别,及其与社会变化的关系。

唐朝科举制在公平性方面尚有明显欠缺,考生的个人背景可能对考试结果产生影响。

宋朝科举制则力图杜绝这种影响,保证单纯凭试卷决定成绩。

这方面的变化,与门第观念淡化、社会流动加强的历史线索互为因果,存在密切联系。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进