语文课件苏教版必修5:《逍遥游》

图片预览

文档简介

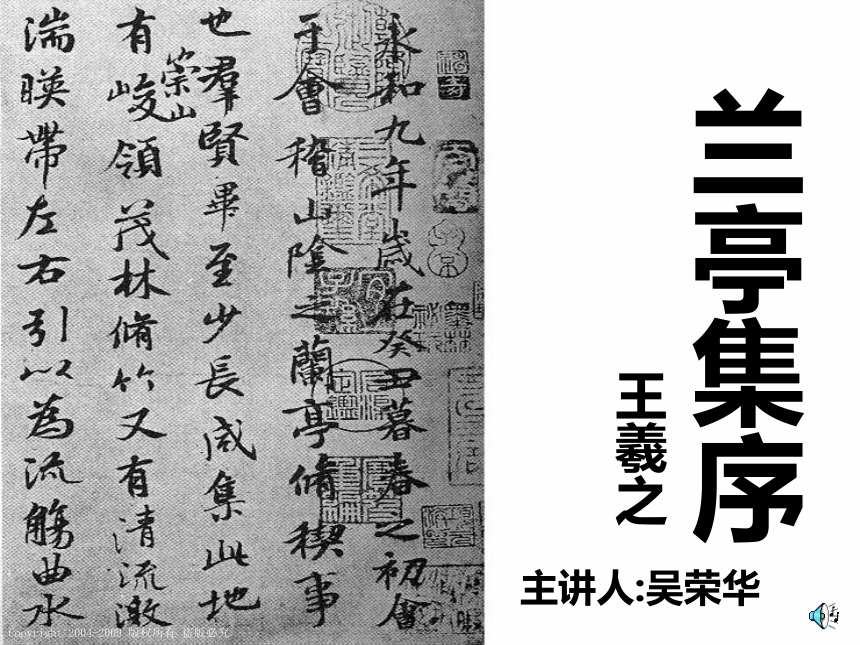

课件16张PPT。兰亭集序王羲之主讲人:吴荣华写作背景 东晋有一个风俗,在每年阴历得三月三日,人们必须去河边玩一玩,以消除不祥,这叫做[修褉]。永和九年的三月三日,王羲之和一些文人,共四十一位,到兰亭的河边修褉。

大家一面喝酒,一面作诗。作完了诗,大家把诗蒐(sōu)集起来,合成一本【兰亭集】,众推王羲之作一篇序文。这时王羲之已醉了,他趁着酒意,拿起鼠须笔,在蚕茧纸上,挥起笔来。这篇序文,就是后来名震千古的【兰亭集序】。此帖为草稿,28行,324字。记述了当时文人雅集的情景。作者因当时兴致高涨,写得十分得意,据说后来再写已不能逮。其中有二十多个“之”字,写法各不相同。宋代米芾(fú)称之为“天下行书第一”。传说唐太宗李世民对《兰亭序》十分珍爱,死时将其殉葬昭陵。留下来的只是别人的摹本。今人所见,皆为《兰亭序》临摹本。

其书法主要特点是平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀,后人评曰:“飘若浮云,矫若惊龙”,王羲之的书法是极美的。走近作者: 王羲之字逸少,西晋末年(约公元307年)出生于琅琊(今山东临沂)。东晋太和年间(约公元365年)卒于会稽(今绍兴)。幼时随家族渡江南下,定居建康(南京),住所就在刘禹锡诗中所言的乌衣巷(现在夫子庙一带)。王家是仕族世家,王羲之的伯父王敦,王导,父亲王旷,都是东晋元老,“司马与王共天下”,权重一时。由于门第的关系,王羲之早年入仕,颇为顺当。但他生性恬淡,受魏晋玄学的影响很深,对仕途不很在意,而是流连山水,热衷于佛、道、音乐书画。父辈相继离世后,他在政治上连连失意,于是称病去职,定居会稽,专心书画。

与王羲之有关的典故:

东床袒腹 令坦 入木三分阅读欣赏检查预习一、通假字

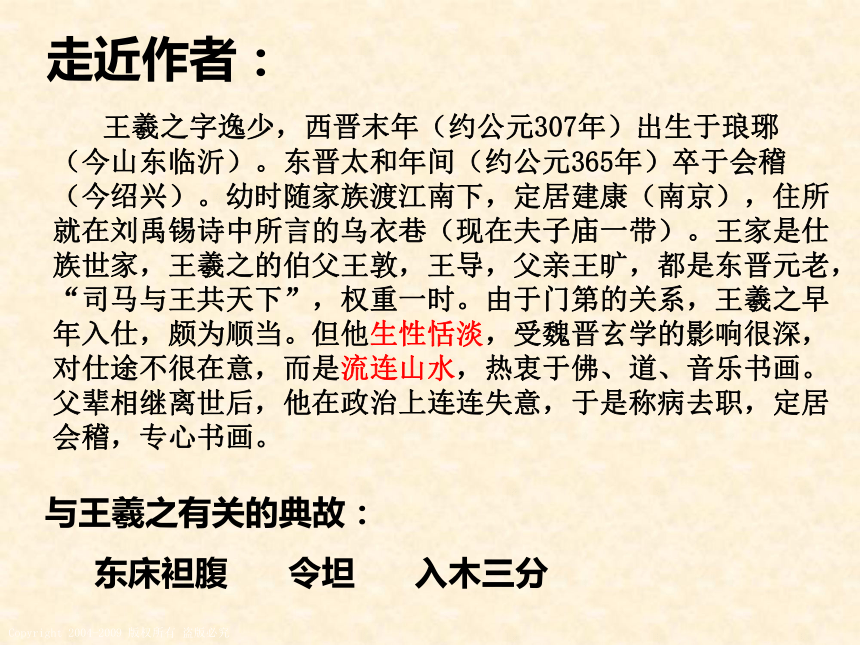

1、悟言一室之内

2、虽趣舍万殊(悟通晤,面对面)

(趣通取,取舍,爱好)二、古今异义

1、少长咸集

2、列坐其次

3、俯察品类之盛

4、或取诸怀抱

5、所以游目骋怀(古义:全、都;今义:有盐味)

(古义:水边;今义:居于次一等)

(古义:自然界的万物;今义:物品,物类)

(古义:胸怀抱负;今义:抱在怀里)

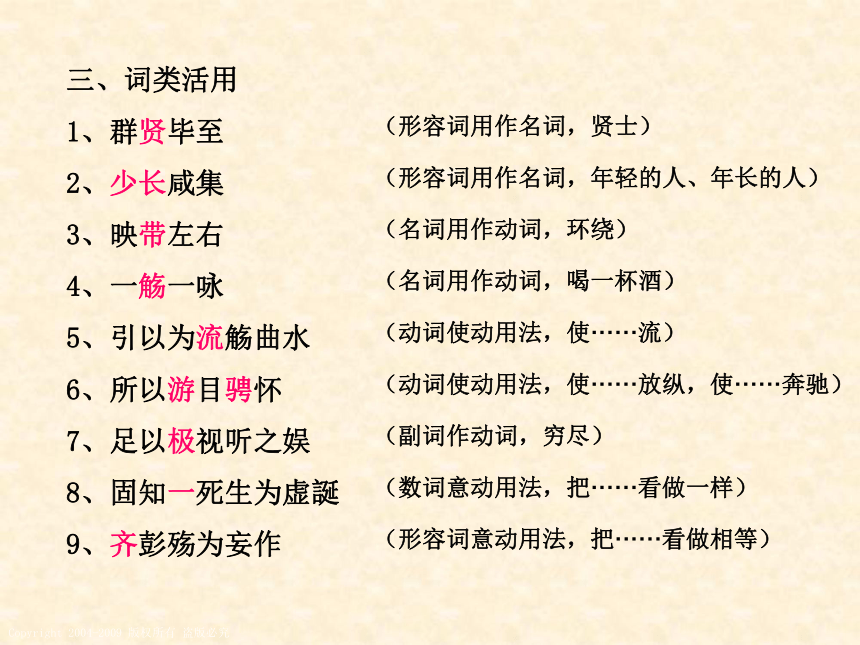

(古义:用来;今义:连词,表因果关系)三、词类活用

1、群贤毕至

2、少长咸集

3、映带左右

4、一觞一咏

5、引以为流觞曲水

6、所以游目骋怀

7、足以极视听之娱

8、固知一死生为虚誕

9、齐彭殇为妄作(形容词用作名词,贤士)

(形容词用作名词,年轻的人、年长的人)

(名词用作动词,环绕)

(名词用作动词,喝一杯酒)

(动词使动用法,使······流)

(动词使动用法,使······放纵,使······奔驰)

(副词作动词,穷尽)

(数词意动用法,把······看做一样)

(形容词意动用法,把······看做相等)四、一词多义

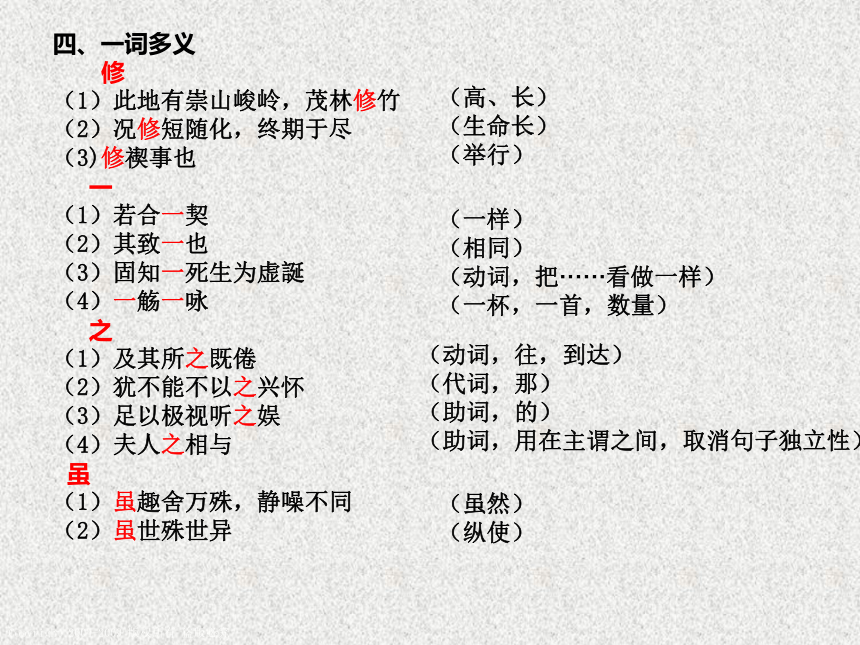

修

(1)此地有崇山峻岭,茂林修竹

(2)况修短随化,终期于尽

(3)修禊事也

一

(1)若合一契

(2)其致一也

(3)固知一死生为虚誕

(4)一觞一咏

之

(1)及其所之既倦

(2)犹不能不以之兴怀

(3)足以极视听之娱

(4)夫人之相与

虽

(1)虽趣舍万殊,静噪不同

(2)虽世殊世异(高、长)

(生命长)

(举行)

(一样)

(相同)

(动词,把······看做一样)

(一杯,一首,数量)(动词,往,到达)

(代词,那)

(助词,的)

(助词,用在主谓之间,取消句子独立性)(虽然)

(纵使)五、翻译

1、虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。2、所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。3、固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。译文:虽然没有管弦齐奏的盛况,饮酒一杯,赋诗一首,也足够用来痛快地表达各自幽雅的情怀。译文:用来舒展眼力,开阔胸怀,足够用来穷尽视和听的欢娱,实在是快乐的事。译文:本来知道把生和死看做一样是荒诞的,把长寿和短命看成平等是没有根据的。品读鉴赏品读鉴赏一、作者的情感是怎样起伏变化的?一节(信可乐也) 乐

二节 (岂不痛哉) 痛

三节(悲夫) 悲明确:二、作者有哪些可乐之事?贤人

良辰

美景

赏心

乐事可乐之事三、作者为什么会突然转入“死生亦大”的“痛”的感慨?由人生的短暂到列举“静”“噪”,两种人的不同的生活方式,他们虽都在一时一事上“快然自足”,但都会有“情随事迁”的感慨。因为一方面“向致所欣,俯仰之间,已为陈迹”,另一方面“修短随化,终期于尽”,生命之长短存灭,全然取决于自然的造化,最终殊途同归。所以在这个人类共同面临的无奈面前,作者不由发出“死生亦大矣”,“岂不痛哉”的感慨。 “痛”的原因:生命短暂、人生无常当时统治集团内部倾轧、残杀现象时有发生,政治极为黑暗,许多社会名人都死在残酷的权力斗争中。因此天下名士首要的任务是保全性命。因此士大夫普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放诞的生活,清谈老庄玄理的风气很盛行,受这种思想的影响,文学创作内容消沉,处事入仙和逃避现实的情调很浓。

社会背景:五、“痛”与“悲”是一样的情感吗?作者为什么又“悲”了呢?明确:

与他的人生观有着密切的关系。“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”可以看出佛教、道教总把生死看得很虚无,很超脱。而我们是人,是血肉之躯,要珍惜生命,士大夫当“兼济天下”,去实现自己的抱负。由此看来“一死生,齐彭殇”是多么的虚伪可笑。正因为我对生命是如此地珍惜,因此“每览昔人兴感之由······”。我“悲”古人是因为我对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;我亦“悲”后人,“后之视今,亦犹今之视昔”,后人读我的文章,犹如我读古人的文章一样,由此发出悲叹。这里的“悲”不同于上一节的“痛”,“痛”是个体之痛的理性思考,“悲”是由己悲人。六、文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文”,我们今天读他的文章,是“后之览者”,应该有许多感悟,结合历史人物谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验?动起来:精彩词句:

群贤毕至,

少长咸集。

崇山峻岭

茂林修竹

天朗气清

惠风和畅

游目骋怀

放浪形骸

情随事迁

世殊事异

注重积累

大家一面喝酒,一面作诗。作完了诗,大家把诗蒐(sōu)集起来,合成一本【兰亭集】,众推王羲之作一篇序文。这时王羲之已醉了,他趁着酒意,拿起鼠须笔,在蚕茧纸上,挥起笔来。这篇序文,就是后来名震千古的【兰亭集序】。此帖为草稿,28行,324字。记述了当时文人雅集的情景。作者因当时兴致高涨,写得十分得意,据说后来再写已不能逮。其中有二十多个“之”字,写法各不相同。宋代米芾(fú)称之为“天下行书第一”。传说唐太宗李世民对《兰亭序》十分珍爱,死时将其殉葬昭陵。留下来的只是别人的摹本。今人所见,皆为《兰亭序》临摹本。

其书法主要特点是平和自然,笔势委婉含蓄,遒美健秀,后人评曰:“飘若浮云,矫若惊龙”,王羲之的书法是极美的。走近作者: 王羲之字逸少,西晋末年(约公元307年)出生于琅琊(今山东临沂)。东晋太和年间(约公元365年)卒于会稽(今绍兴)。幼时随家族渡江南下,定居建康(南京),住所就在刘禹锡诗中所言的乌衣巷(现在夫子庙一带)。王家是仕族世家,王羲之的伯父王敦,王导,父亲王旷,都是东晋元老,“司马与王共天下”,权重一时。由于门第的关系,王羲之早年入仕,颇为顺当。但他生性恬淡,受魏晋玄学的影响很深,对仕途不很在意,而是流连山水,热衷于佛、道、音乐书画。父辈相继离世后,他在政治上连连失意,于是称病去职,定居会稽,专心书画。

与王羲之有关的典故:

东床袒腹 令坦 入木三分阅读欣赏检查预习一、通假字

1、悟言一室之内

2、虽趣舍万殊(悟通晤,面对面)

(趣通取,取舍,爱好)二、古今异义

1、少长咸集

2、列坐其次

3、俯察品类之盛

4、或取诸怀抱

5、所以游目骋怀(古义:全、都;今义:有盐味)

(古义:水边;今义:居于次一等)

(古义:自然界的万物;今义:物品,物类)

(古义:胸怀抱负;今义:抱在怀里)

(古义:用来;今义:连词,表因果关系)三、词类活用

1、群贤毕至

2、少长咸集

3、映带左右

4、一觞一咏

5、引以为流觞曲水

6、所以游目骋怀

7、足以极视听之娱

8、固知一死生为虚誕

9、齐彭殇为妄作(形容词用作名词,贤士)

(形容词用作名词,年轻的人、年长的人)

(名词用作动词,环绕)

(名词用作动词,喝一杯酒)

(动词使动用法,使······流)

(动词使动用法,使······放纵,使······奔驰)

(副词作动词,穷尽)

(数词意动用法,把······看做一样)

(形容词意动用法,把······看做相等)四、一词多义

修

(1)此地有崇山峻岭,茂林修竹

(2)况修短随化,终期于尽

(3)修禊事也

一

(1)若合一契

(2)其致一也

(3)固知一死生为虚誕

(4)一觞一咏

之

(1)及其所之既倦

(2)犹不能不以之兴怀

(3)足以极视听之娱

(4)夫人之相与

虽

(1)虽趣舍万殊,静噪不同

(2)虽世殊世异(高、长)

(生命长)

(举行)

(一样)

(相同)

(动词,把······看做一样)

(一杯,一首,数量)(动词,往,到达)

(代词,那)

(助词,的)

(助词,用在主谓之间,取消句子独立性)(虽然)

(纵使)五、翻译

1、虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。2、所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。3、固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。译文:虽然没有管弦齐奏的盛况,饮酒一杯,赋诗一首,也足够用来痛快地表达各自幽雅的情怀。译文:用来舒展眼力,开阔胸怀,足够用来穷尽视和听的欢娱,实在是快乐的事。译文:本来知道把生和死看做一样是荒诞的,把长寿和短命看成平等是没有根据的。品读鉴赏品读鉴赏一、作者的情感是怎样起伏变化的?一节(信可乐也) 乐

二节 (岂不痛哉) 痛

三节(悲夫) 悲明确:二、作者有哪些可乐之事?贤人

良辰

美景

赏心

乐事可乐之事三、作者为什么会突然转入“死生亦大”的“痛”的感慨?由人生的短暂到列举“静”“噪”,两种人的不同的生活方式,他们虽都在一时一事上“快然自足”,但都会有“情随事迁”的感慨。因为一方面“向致所欣,俯仰之间,已为陈迹”,另一方面“修短随化,终期于尽”,生命之长短存灭,全然取决于自然的造化,最终殊途同归。所以在这个人类共同面临的无奈面前,作者不由发出“死生亦大矣”,“岂不痛哉”的感慨。 “痛”的原因:生命短暂、人生无常当时统治集团内部倾轧、残杀现象时有发生,政治极为黑暗,许多社会名人都死在残酷的权力斗争中。因此天下名士首要的任务是保全性命。因此士大夫普遍崇尚老庄,追求清静无为自由放诞的生活,清谈老庄玄理的风气很盛行,受这种思想的影响,文学创作内容消沉,处事入仙和逃避现实的情调很浓。

社会背景:五、“痛”与“悲”是一样的情感吗?作者为什么又“悲”了呢?明确:

与他的人生观有着密切的关系。“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”可以看出佛教、道教总把生死看得很虚无,很超脱。而我们是人,是血肉之躯,要珍惜生命,士大夫当“兼济天下”,去实现自己的抱负。由此看来“一死生,齐彭殇”是多么的虚伪可笑。正因为我对生命是如此地珍惜,因此“每览昔人兴感之由······”。我“悲”古人是因为我对生命的体验和古人对生命的体验是何其相似;我亦“悲”后人,“后之视今,亦犹今之视昔”,后人读我的文章,犹如我读古人的文章一样,由此发出悲叹。这里的“悲”不同于上一节的“痛”,“痛”是个体之痛的理性思考,“悲”是由己悲人。六、文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文”,我们今天读他的文章,是“后之览者”,应该有许多感悟,结合历史人物谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验?动起来:精彩词句:

群贤毕至,

少长咸集。

崇山峻岭

茂林修竹

天朗气清

惠风和畅

游目骋怀

放浪形骸

情随事迁

世殊事异

注重积累