2021-2022学年基础强化人教版化学九年级上册第一单元 走进化学世界综合练习试题(word版含解析)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年基础强化人教版化学九年级上册第一单元 走进化学世界综合练习试题(word版含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 247.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2022-05-14 20:56:26 | ||

图片预览

文档简介

九年级上册第一单元 走进化学世界综合练习

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 36分)

一、单选题(12小题,每小题3分,共计36分)

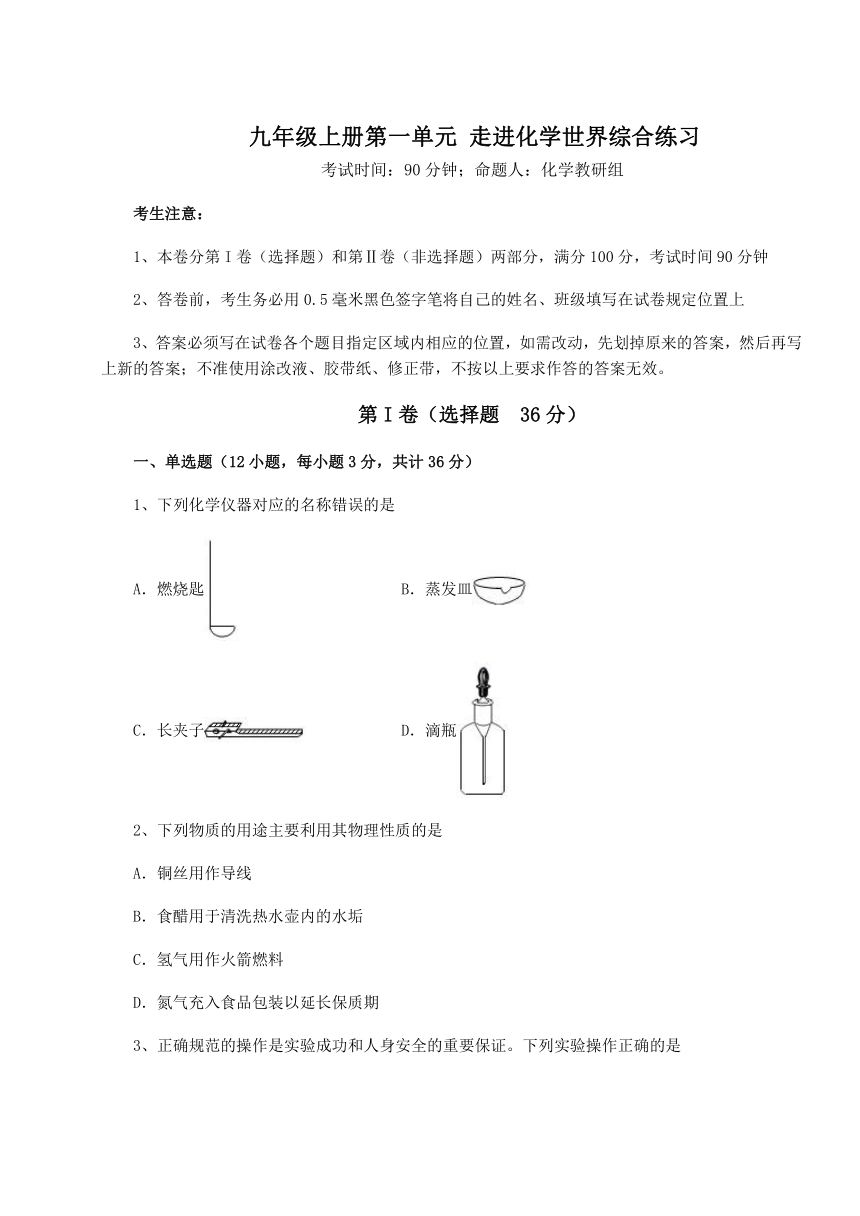

1、下列化学仪器对应的名称错误的是

A.燃烧匙 B.蒸发皿

C.长夹子 D.滴瓶

2、下列物质的用途主要利用其物理性质的是

A.铜丝用作导线

B.食醋用于清洗热水壶内的水垢

C.氢气用作火箭燃料

D.氮气充入食品包装以延长保质期

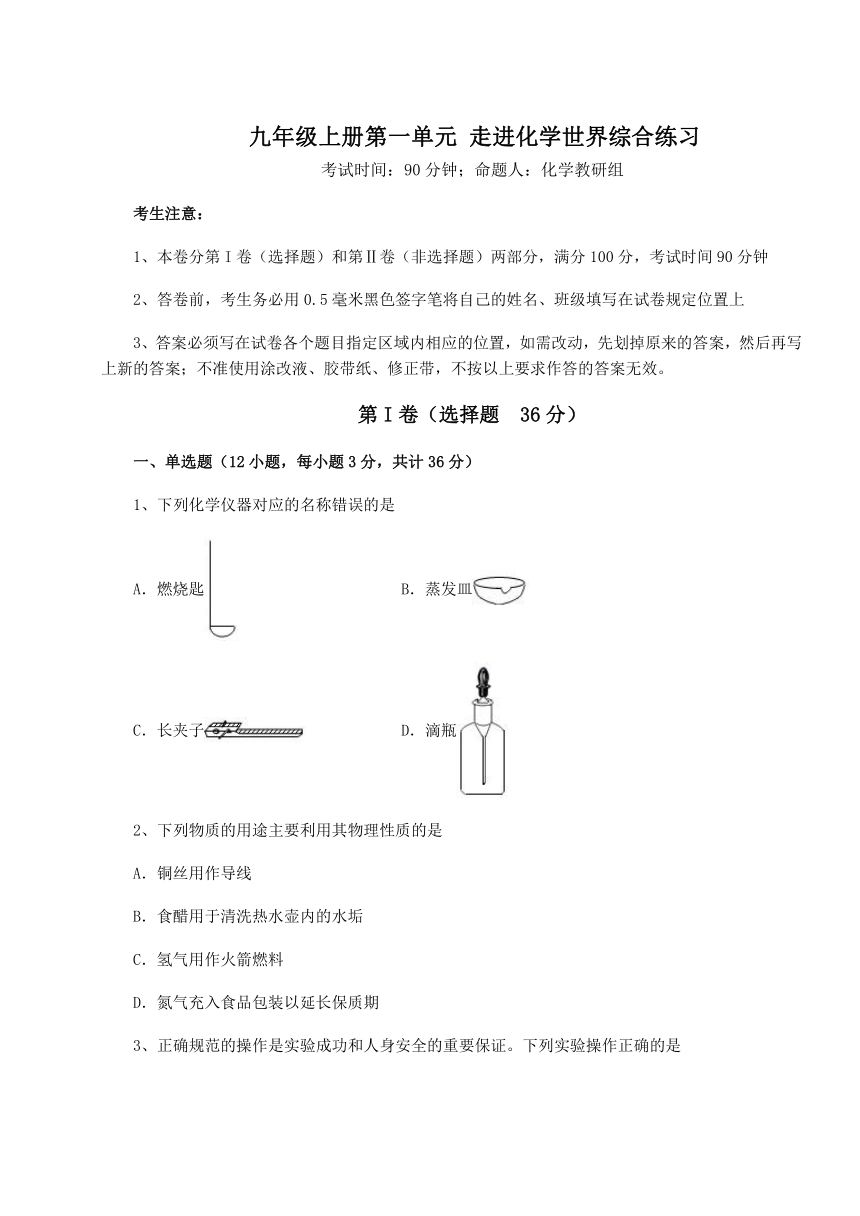

3、正确规范的操作是实验成功和人身安全的重要保证。下列实验操作正确的是

A.加热液体 B.取用固体粉末

C.振荡液体 D.连接仪器

4、属于化学变化的是

A.蜡烛熔化 B.白磷自燃 C.酒精挥发 D.干冰升华

5、下列变化中,属于化学变化的是

A.冰块融化 B.蜡烛燃烧 C.香水挥发 D.矿石粉碎

6、下列典故中,从物质变化的角度分析,主要体现化学变化的是

A.司马光砸缸

B.凿壁偷光

C.火烧赤壁

D.铁杵磨成针

7、基本的实验技能是学习化学和进行科学探究的基础和保证。下列实验操作中,正确的是

A. B. C. D.

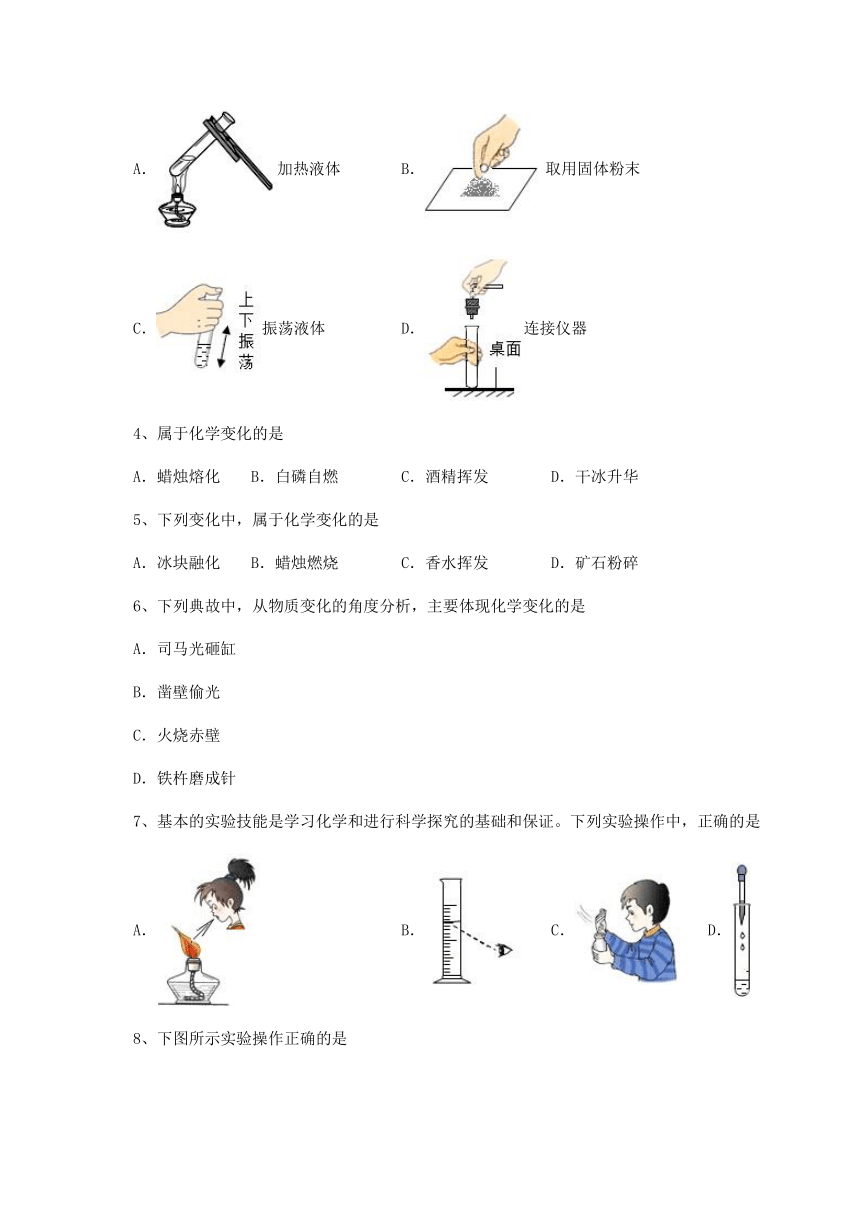

8、下图所示实验操作正确的是

A.闻气体气味 B.液体的倾倒

C.点燃酒精灯 D.检验装置气密性

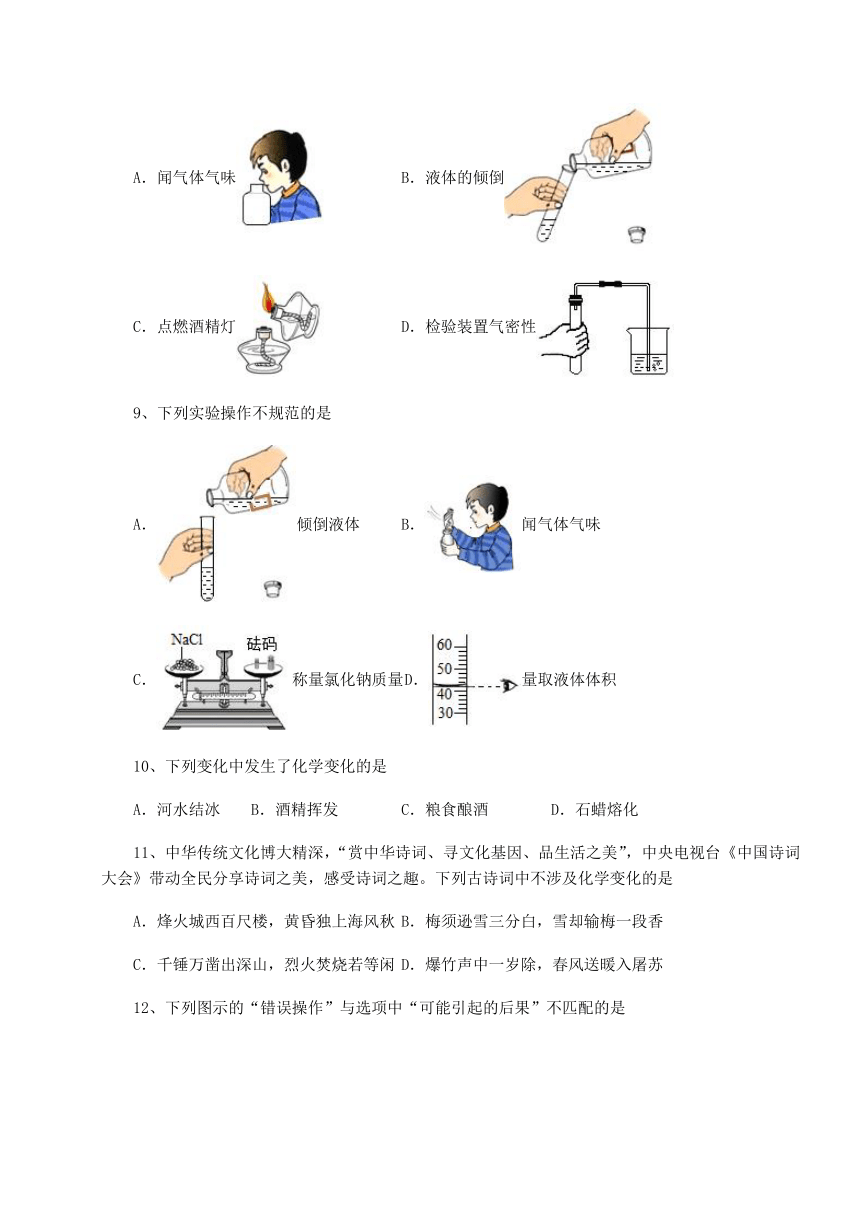

9、下列实验操作不规范的是

A.倾倒液体 B.闻气体气味

C.称量氯化钠质量 D.量取液体体积

10、下列变化中发生了化学变化的是

A.河水结冰 B.酒精挥发 C.粮食酿酒 D.石蜡熔化

11、中华传统文化博大精深,“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”,中央电视台《中国诗词大会》带动全民分享诗词之美,感受诗词之趣。下列古诗词中不涉及化学变化的是

A.烽火城西百尺楼,黄昏独上海风秋 B.梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香

C.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲 D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

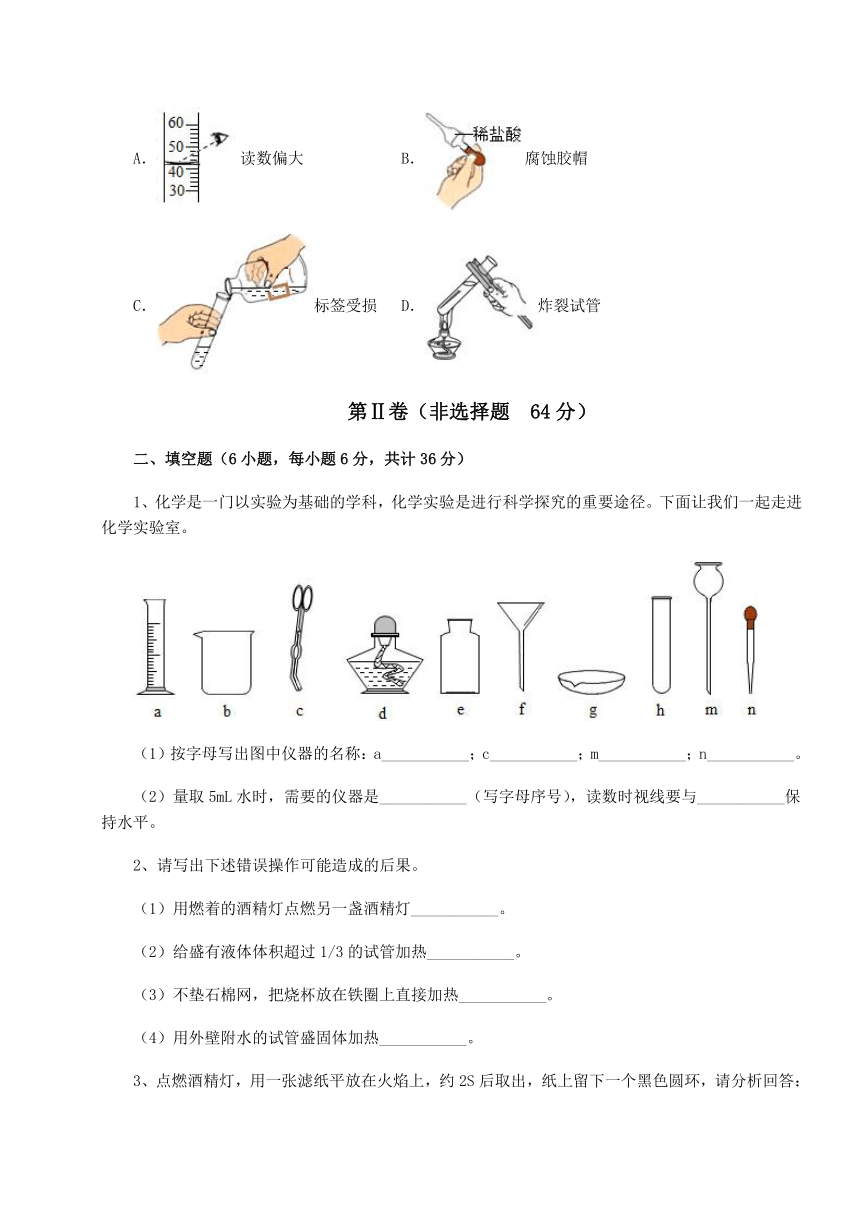

12、下列图示的“错误操作”与选项中“可能引起的后果”不匹配的是

A.读数偏大 B.腐蚀胶帽

C.标签受损 D.炸裂试管

第Ⅱ卷(非选择题 64分)

二、填空题(6小题,每小题6分,共计36分)

1、化学是一门以实验为基础的学科,化学实验是进行科学探究的重要途径。下面让我们一起走进化学实验室。

(1)按字母写出图中仪器的名称:a___________;c___________;m___________;n___________。

(2)量取5mL水时,需要的仪器是___________(写字母序号),读数时视线要与___________保持水平。

2、请写出下述错误操作可能造成的后果。

(1)用燃着的酒精灯点燃另一盏酒精灯___________。

(2)给盛有液体体积超过1/3的试管加热___________。

(3)不垫石棉网,把烧杯放在铁圈上直接加热___________。

(4)用外壁附水的试管盛固体加热___________。

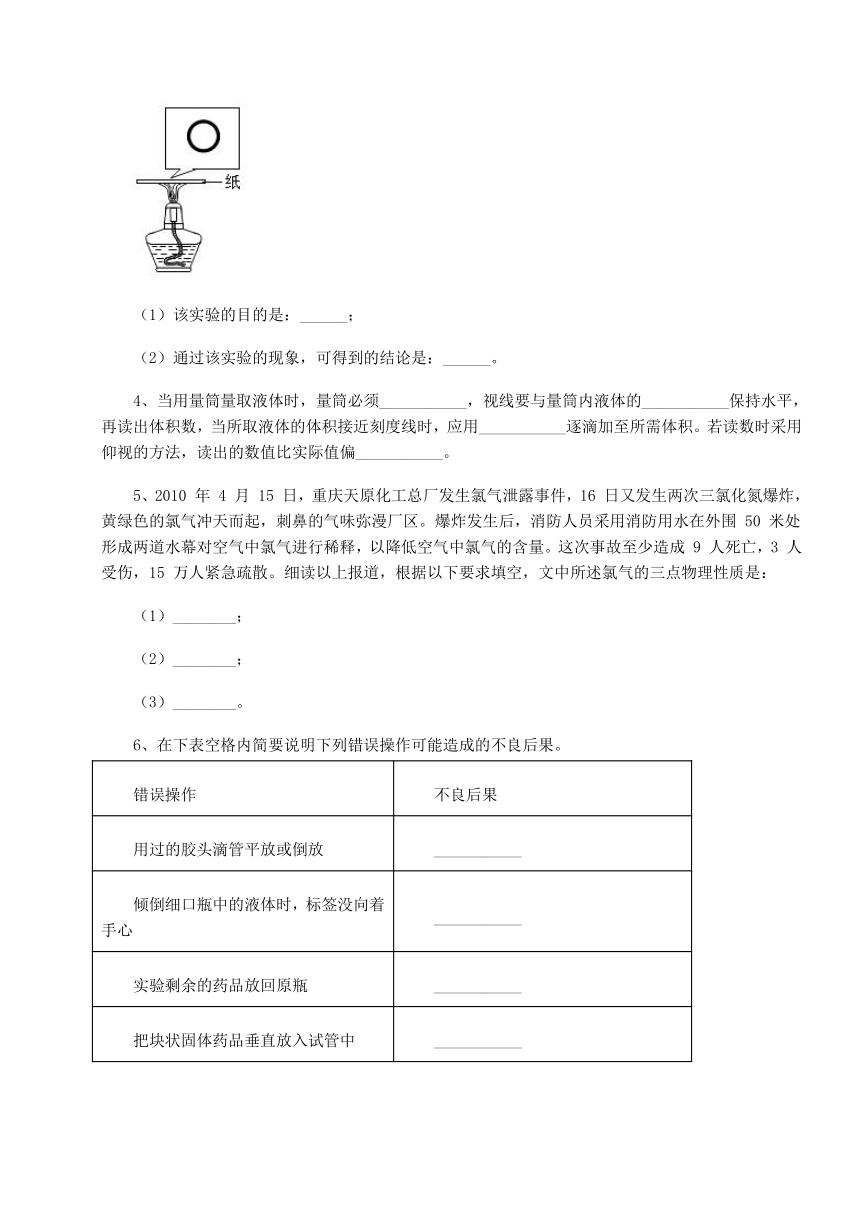

3、点燃酒精灯,用一张滤纸平放在火焰上,约2S后取出,纸上留下一个黑色圆环,请分析回答:

(1)该实验的目的是:______;

(2)通过该实验的现象,可得到的结论是:______。

4、当用量筒量取液体时,量筒必须___________,视线要与量筒内液体的___________保持水平,再读出体积数,当所取液体的体积接近刻度线时,应用___________逐滴加至所需体积。若读数时采用仰视的方法,读出的数值比实际值偏___________。

5、2010 年 4 月 15 日,重庆天原化工总厂发生氯气泄露事件,16 日又发生两次三氯化氮爆炸,黄绿色的氯气冲天而起,刺鼻的气味弥漫厂区。爆炸发生后,消防人员采用消防用水在外围 50 米处形成两道水幕对空气中氯气进行稀释,以降低空气中氯气的含量。这次事故至少造成 9 人死亡,3 人受伤,15 万人紧急疏散。细读以上报道,根据以下要求填空,文中所述氯气的三点物理性质是:

(1)________;

(2)________;

(3)________。

6、在下表空格内简要说明下列错误操作可能造成的不良后果。

错误操作 不良后果

用过的胶头滴管平放或倒放 ___________

倾倒细口瓶中的液体时,标签没向着手心 ___________

实验剩余的药品放回原瓶 ___________

把块状固体药品垂直放入试管中 ___________

三、实验探究(4小题,每小题7分,共计28分)

1、某同学对蜡烛及其燃烧进行了如下探究。请填写下列空格。

(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛浮在水面上。所涉及物理性质有_____________。

(2)再将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现_____________取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变_____________。结论:石蜡燃烧生成了_____________和_____________。

(3)对蜡烛燃烧火焰进行了以下探究:点燃蜡烛,将小木条迅速平放入火焰中,约1秒取出,可以看到火焰的焰心处未变黑,而外焰处变黑,这证明_____________温度高(填外焰,内焰或焰心)

2、为探究人体“吸入的空气”与“呼出的气体”组成的差异,进行如下实验:

(1)向图1中A、B两个瓶中分别滴加相同滴数澄清石灰水,观察到的现象是_______;由此推知人体呼出气体中CO2的体积分数比空气中高,该过程使用的实验方法是_______。

(2)数字实验方法:如图2,把测定氧气、二氧化碳、水蒸气含量的探头放入袋中,开始采集数据,然后向袋内呼出气体,采集数据并经处理如图3。

①表示二氧化碳体积分数变化的曲线是_______(填“X”、“Y”、“Z”)。

②Y的体积分数在42s之后逐渐减小的原因是_______。

③200s时没有采集数据的所有气体的总体积分数为_______。

3、化学兴趣小组同学在一起探究蜡烛燃烧,他们将短玻璃管插入焰心,发现另一端也可以点燃,也称“母子火焰”,如图所示。对此他们进行实验探究:

(提出问题)导管里一定有可燃性气体,气体成分可能会是什么呢?

(猜想假设)猜想1:可能是蜡烛燃烧产生的水蒸气;

猜想2:可能是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳;

猜想3:可能是___________

猜想4:可能是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳和蜡烛受热后产生的石蜡蒸气的混合气体。

(查阅资料)一氧化碳能够燃烧。

(交流讨论)同学们一致认为猜想1错误,原因是___________。

(实验探究)兴趣小组同学换一根较长的导管插入焰心,并用湿毛巾包住导管,然后在导管另一端做点火实验。

(实验分析)

可能观察到的现象 结论

导管口___________,去掉毛巾,导管内壁看不到冷凝的固体 猜想2正确

导管口不能点燃,去掉毛巾,导管内壁___________ 猜想3正确

导管口能点燃,但火焰较小,去掉毛巾,导管内壁______ 猜想4正确

(实验拓展)

(1)实验中湿毛巾的作用是___________。

(2)熄灭蜡烛,出现白烟,白烟的成分是___________,产生白烟的原因是___________;写出蜡烛燃烧的文字表达式___________。

4、关于蜡烛的实验探究:小敏是某班的小小化学家,最近对蜡烛产生了兴趣,于是开始了系列实验。

(1)点燃一支蜡烛,先用一木筷迅速插入蜡烛火焰中,片刻后取出,观察到木筷表面出现了如图(a)上所示的圆弧状焦黑斑,其产生的原因是_______。

(2)如图(b),在火焰正上方罩一个普通漏斗,用一燃着的火柴接近漏斗颈口处,可观察到火焰____。

(3)如图(c)斜插入蜡烛焰心时,观察到漏斗颈口处产生了黄色火焰,这是由于_______。

(4)为了探究蜡烛的燃烧产物,他取了个干冷的小烧杯罩在火焰上方,发现杯壁有_____出现,将小烧杯迅速倒置,倒入澄清石灰水,振荡,发现石灰水___,据此他得出蜡烛燃烧生成____、___的结论。

-参考答案-

一、单选题

1、C

【详解】

A、由图可知,仪器为燃烧匙,正确。

B、仪器为蒸发皿,正确。

C、仪器为试管夹,错误。

D、仪器为滴瓶,正确。

故选:C。

2、A

【详解】

A、铜丝用作导线利用了铜的导电性,导电性属于金属的物理性质,选项正确;

B、食醋用于清洗热水壶内的水垢是因为食醋能够与水垢的碳酸钙等物质发生化学反应生成可溶性物质,从而除去水垢,利用了食醋的化学性质,选项错误;

C、氢气用作火箭燃料利用了氢气的可燃性,可燃性属于氢气的化学性质,选项错误;

D、氮气充入食品包装以延长保质期是因为氮气的化学性质比较温度,很难与其它物质发生化学反应,选项错误,故选A。

3、A

【详解】

A、给试管里的液体加热,液体不能超过试管的三分之一,试管与桌面成45度夹角,故选项A符合题意;

B、取用粉末状固体药品用钥匙或纸槽,不能用手拿,故选项B不符合题意;

C、给试管里的液体震荡用无名指与小拇指夹住试管下面部分,其余三个手指握住试管上段,用手腕的力量去振荡试管,可保证液体不会溅出,故选项C不符合题意;

D、往试管口塞带玻璃导管的橡皮塞的方法:左手拿试管,右手拿带玻璃导管的橡皮塞,将橡皮塞往试管口慢慢转动塞入,切不可把试管放在桌面上,拿塞子用力往试管内硬塞,这样易将其压破,刺伤手,故选项D不符合题意;

故选:A。

4、B

【分析】

化学变化有其他物质生成;物理变化没有其他物质生成。

【详解】

A.蜡烛熔化的过程中没有其他物质生成,致使蜡烛的状态发生了变化,属于物理变化;

B.白磷燃烧的过程中生成了五氧化二磷,属于化学变化;

C.酒精挥发的过程中没有其他物质生成,属于物理变化;

D.干冰升华的过程中没有其他物质生成,属于物理变化;

故选B。

【点睛】

5、B

【详解】

A、冰块融化,只是水的状态发生了改变,无新物质生成,属于物理变化;

B、蜡烛燃烧,有二氧化碳等新物质生成,属于化学变化;

C、香水挥发,只是状态发生了改变,无新物质生成,属于物理变化;

D、矿石粉碎,只是形状发生了改变,无新物质生成,属于物理变化。

故选B。

6、C

【详解】

A、司马光砸缸,没有新的物质生成,属于物理变化,选项A错误;

B、凿壁偷光的过程,没有新的物质生成,属于物理变化,选项B错误;

C、火烧赤壁过程,有二氧化碳等新物质生成,属于化学变化,选项C正确;

D、铁杵磨成针的过程,只是形状发生改变,没有新的物质生成,属于物理变化,选项D错误。

故选:C。

7、C

【详解】

A、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”,熄灭酒精灯时,不能用嘴吹灭酒精灯,应用灯帽盖灭,图中所示操作错误;

B、量取液体时,视线与液体的凹液面最低处保持水平,图中仰视刻度,图中所示操作错误;

C、闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味,图中所示操作正确;

D、使用胶头滴管滴加少量液体的操作,注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁,应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,图中所示操作错误。

故选:C。

8、D

【详解】

A、闻气体气味时不能凑到瓶口,需要用手轻轻煽动,不符合题意;

B、倾倒液体时瓶塞应倒放,不符合题意;

C、点燃酒精灯时应使用火柴或打火机,不符合题意;

D、检查装置气密性时,导管伸入水中,手握住试管,若导管口有气泡冒出证明气密性好,符合题意;

故选D。

【点睛】

9、A

【详解】

A、倾倒液体时,瓶塞应倒放,试管稍微倾斜,瓶口应紧挨,标签应朝向手心处,图中瓶塞未倒放,瓶口未紧挨,标签未朝向手心处,选项A符合题意;

B、闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味,图中所示操作正确,选项B不符合题意;

C、称量氯化钠时,氯化钠应放于天平左盘,砝码应放于天平右盘,图中所示操作正确,选项C不符合题意;

D、量取一定体积的液体,量液时,量筒必须放平,视线要与量筒内液体凹液面的最低处保持水平,再读出液体体积,图中操作正确,选项D不符合题意;

故选:A。

10、C

【详解】

A、河水结冰,物质的状态发生改变,没有产生新物质,属于物理变化,不符合题意;

B、酒精挥发,物质的状态发生改变,没有产生新物质,属于物理变化,不符合题意;

C、粮食酿酒,有新物质生成,属于化学变化,符合题意;

D、石蜡熔化,物质的状态、形状发生改变,没有产生新物质,属于物理变化,不符合题意;

故选C。

【点睛】

11、B

【详解】

A、烽火燃烧,一定生成了新物质,属于化学变化;

B、“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”,描写的是下雪,只是水的状态发生了改变,无新物质生成,属于物理变化;

C、“烈火焚烧若等闲”描写的是碳酸钙高温煅烧生成氧化钙和二氧化碳,有新物质生成,属于化学变化;

D、爆炸燃烧,有二氧化硫等新物质生成,属于化学变化。

故选B。

12、D

【详解】

A、量筒读数时俯视读数,读取数值大于实际数值,会使读数偏大,故A不符合题意;

B、胶头滴管倒放会使液体倒流腐蚀胶帽,故B不符合题意;

C、倾倒液体的瓶子,标签背向手心会使液体腐蚀标签,故C不符合题意;

D、液体加热时,液体的体积不能超过试管容积的,防止液体溅出伤人,故D符合题意;

故选D。

【点睛】

二、填空题

1、

(1) 量筒 坩埚钳 长颈漏斗 胶头滴管

(2) a、n 量筒内凹液面最低处

【分析】

(1)

图中仪器a为量筒,c为坩埚钳,m为长颈漏斗,n为胶头滴管;

(2)

量取精准量的溶液需要用到量筒和胶头滴管,故填:a、n;量筒量取液体读数时,视线要与凹液面最低处保持水平,故填:量筒内凹液面最低处。

【点睛】

2、

(1)引起火灾

(2)容易喷出伤人

(3)受热不均而破裂

(4)试管炸裂

【解析】

(1)

为了防止引起失火,禁止向燃着的酒精灯里添加酒精,所以用燃着的酒精灯点燃另一盏酒精灯引起火灾;

(2)

向试管内的液体加热时,液体不得超过试管容积的,否则加热时容易喷出伤人;

(3)

给盛液体的烧杯加热时,没垫上石棉网可能会因受热不均而破裂;

(4)

给试管加热时,试管外壁附有水珠,会使试管受热不均,会使试管炸裂。

3、

(1)探究酒精灯火焰中哪部分温度最高

(2)酒精灯火焰外焰温度最高

【分析】

(1)

通过实验的过程和现象可以看出,实验的目的是要探究酒精灯火焰中哪部分温度最高;故填:探究酒精灯火焰中哪部分温度最高;

(2)

通过实验现象可以看出,接触火焰外焰的纸张最先碳化变黑,可知外焰温度最高,故用酒精灯加热时用外焰加热效率最高。故填:酒精灯火焰外焰温度最高。

【点睛】

4、放平 凹液面最低处 胶头滴管 小

【详解】

当用量筒量取液体时,量筒必须放平,视线要与量筒内液体的凹液面最低处保持水平,再读出体积数,当所取液体的体积接近刻度线时,应用胶头滴管逐滴加至所需体积。若读数时采用仰视的方法,读出的数值比实际值偏小。

5、

(1)黄绿色

(2)刺激性气味

(3)易溶于水

【分析】

物质的物理性质包括颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性、导电性、导热性、溶解性等。

(1)

氯气是黄绿色的,描述的是氯气的颜色,属于物理性质;

(2)

氯气有刺鼻的气味,描述的是氯气的气味,属于物理性质;

(3)

氯气易溶于水,描述的是氯气的溶解性,属于物理性质。

6、液体药品流入胶帽并腐蚀胶帽 残液流下,腐蚀标签 污染试剂瓶内的试剂 试管底部破裂

【详解】

用过的胶头滴管平放或倒放,液体药品流入胶帽并腐蚀胶帽;

倾倒细口瓶中的液体时,标签没向着手心,残液顺着标签流下,腐蚀标签;

实验剩余的药品放回原瓶,用剩余的药品在实验过程中可能被污染,这样会污染试剂瓶内的试剂,应该放入指定容器内;

把块状固体药品垂直放入试管中,块状固体质量较大,这样会撞破试管底部。

【点睛】

三、实验探究

1、质软和密度比水小 水雾 浑浊 水 二氧化碳 外焰

【详解】

(1) 用小刀切下一小块,说明蜡烛质软;蜡烛浮在水面上,说明密度比水小。

(2) 将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现水雾,取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变浑浊,证明石蜡燃烧生成了水和二氧化碳。

(3) 点燃蜡烛,将小木条迅速平放入火焰中,约1秒取出,可以看到火焰的焰心处未变黑,而外焰处变黑,这证明外焰温度最高。

2、空气中的澄清石灰水没有变浑浊,而呼出气体中的澄清石灰水变浑浊 控制变量法 Z 水蒸气冷凝 76.66%

【详解】

(1)向一瓶空气样品和呼出气体的样品中滴加相同滴数的澄清石灰水,振荡,观察到空气中的澄清石灰水没有变浑浊,而呼出气体中的澄清石灰水变浑浊,这说明呼出气体中二氧化碳的含量高于空气中二氧化碳的含量,该过程使用的实验方法是控制变量法;

(2)①把氧气、二氧化碳、水蒸气(测湿度)探头放入袋中,开始采集数据(如图2),然后向袋内吹入气体,采集的数据经处理得到图3,由于呼出气体中二氧化碳增多和水蒸气增多,氧气减少,表示二氧化碳体积分数变化的是Z;

②Y的体积分数在42s后逐渐减小的原因是水蒸气冷凝;

③由图示可知:200s时未采集数据的所有气体,总体积分数为(1﹣17.17%﹣3.67%﹣2.50%)=76.66%;故200s时没有采集数据的所有气体的总体积分数为76.66%。

3、蜡烛受热后产生的石蜡蒸气 水蒸气不能燃烧 能点燃 可看到冷凝的固体 可看到冷凝的固体 降低导管的温度,加速石蜡蒸气冷凝 石蜡的固体小颗粒 石蜡蒸气遇冷凝结成固体小颗粒 蜡烛+氧气水+二氧化碳

【详解】

[猜想假设] 由于导管里一定有可燃性气体,石蜡可以燃烧,结合其它猜想,因此猜想3:可能是蜡烛受热后产生的石蜡蒸气;

[交流讨论] 同学们一致认为猜想1错误,原因是水蒸气不能燃烧;

[实验分析]因为猜想2正确,是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳,所以导管口能点燃 ,去掉毛巾,导管内壁看不到冷凝的固体;

因为猜想3正确,是蜡烛受热后产生的石蜡蒸气,用湿毛巾包住导管,石蜡蒸气冷凝成固体,所以导管口不能点燃,去掉毛巾,导管内壁看到冷凝的固体;

因为猜想4正确,是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳和蜡烛受热后产生的石蜡蒸气的混合气体,用湿毛巾包住导管,石蜡蒸气冷凝成固体,但一氧化碳还能燃烧,所以导管口能点燃,但火焰较小,去掉毛巾,导管内壁看到冷凝的固体;

[实验拓展](1)实验中湿毛巾的作用是降低导管的温度,加速石蜡蒸气冷凝;

(2)熄灭蜡烛,出现白烟,白烟的成分是石蜡的固体小颗粒,产生白烟的原因是石蜡蒸气遇冷凝结成固体小颗粒;

蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,该反应的文字表达式为:。

4、火焰各层温度不同 熄灭 气体中含有石蜡蒸气 水珠 变浑浊 二氧化碳 水

【详解】

(1)蜡烛的火焰分为三层,外层火焰温度最高,焰心温度最低,点燃一支蜡烛,先用一木筷迅速插入蜡烛火焰中,片刻后取出,观察到木筷表面出现了如图(a)上所示的圆弧状焦黑斑,其产生的原因是火焰各层温度不同外焰温度高,加热部位最先碳化,故填:火焰各层温度不同。

(2)图(b),在火焰正上方罩一个普通漏斗,用一燃着的火柴接近漏斗颈口处,可观察到火焰熄灭,是由于蜡烛燃烧生成的二氧化碳不支持燃烧,故填:熄灭。

(3)(c)斜插入蜡烛焰心时,观察到漏斗颈口处产生了黄色火焰,由于气体中含有石蜡蒸气,石蜡蒸汽燃烧产生黄色火焰,故填:气体中含有石蜡蒸气。

(4)蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,干冷的小烧杯罩在火焰上方,发现杯壁有水珠(或水雾)出现,将小烧杯迅速置,倒入澄清石灰水,振荡,发现石灰水变浑浊,得出蜡烛燃烧生成水和二氧化碳,故填:水珠;变浑浊;二氧化碳;水。

考试时间:90分钟;命题人:化学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 36分)

一、单选题(12小题,每小题3分,共计36分)

1、下列化学仪器对应的名称错误的是

A.燃烧匙 B.蒸发皿

C.长夹子 D.滴瓶

2、下列物质的用途主要利用其物理性质的是

A.铜丝用作导线

B.食醋用于清洗热水壶内的水垢

C.氢气用作火箭燃料

D.氮气充入食品包装以延长保质期

3、正确规范的操作是实验成功和人身安全的重要保证。下列实验操作正确的是

A.加热液体 B.取用固体粉末

C.振荡液体 D.连接仪器

4、属于化学变化的是

A.蜡烛熔化 B.白磷自燃 C.酒精挥发 D.干冰升华

5、下列变化中,属于化学变化的是

A.冰块融化 B.蜡烛燃烧 C.香水挥发 D.矿石粉碎

6、下列典故中,从物质变化的角度分析,主要体现化学变化的是

A.司马光砸缸

B.凿壁偷光

C.火烧赤壁

D.铁杵磨成针

7、基本的实验技能是学习化学和进行科学探究的基础和保证。下列实验操作中,正确的是

A. B. C. D.

8、下图所示实验操作正确的是

A.闻气体气味 B.液体的倾倒

C.点燃酒精灯 D.检验装置气密性

9、下列实验操作不规范的是

A.倾倒液体 B.闻气体气味

C.称量氯化钠质量 D.量取液体体积

10、下列变化中发生了化学变化的是

A.河水结冰 B.酒精挥发 C.粮食酿酒 D.石蜡熔化

11、中华传统文化博大精深,“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”,中央电视台《中国诗词大会》带动全民分享诗词之美,感受诗词之趣。下列古诗词中不涉及化学变化的是

A.烽火城西百尺楼,黄昏独上海风秋 B.梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香

C.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲 D.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏

12、下列图示的“错误操作”与选项中“可能引起的后果”不匹配的是

A.读数偏大 B.腐蚀胶帽

C.标签受损 D.炸裂试管

第Ⅱ卷(非选择题 64分)

二、填空题(6小题,每小题6分,共计36分)

1、化学是一门以实验为基础的学科,化学实验是进行科学探究的重要途径。下面让我们一起走进化学实验室。

(1)按字母写出图中仪器的名称:a___________;c___________;m___________;n___________。

(2)量取5mL水时,需要的仪器是___________(写字母序号),读数时视线要与___________保持水平。

2、请写出下述错误操作可能造成的后果。

(1)用燃着的酒精灯点燃另一盏酒精灯___________。

(2)给盛有液体体积超过1/3的试管加热___________。

(3)不垫石棉网,把烧杯放在铁圈上直接加热___________。

(4)用外壁附水的试管盛固体加热___________。

3、点燃酒精灯,用一张滤纸平放在火焰上,约2S后取出,纸上留下一个黑色圆环,请分析回答:

(1)该实验的目的是:______;

(2)通过该实验的现象,可得到的结论是:______。

4、当用量筒量取液体时,量筒必须___________,视线要与量筒内液体的___________保持水平,再读出体积数,当所取液体的体积接近刻度线时,应用___________逐滴加至所需体积。若读数时采用仰视的方法,读出的数值比实际值偏___________。

5、2010 年 4 月 15 日,重庆天原化工总厂发生氯气泄露事件,16 日又发生两次三氯化氮爆炸,黄绿色的氯气冲天而起,刺鼻的气味弥漫厂区。爆炸发生后,消防人员采用消防用水在外围 50 米处形成两道水幕对空气中氯气进行稀释,以降低空气中氯气的含量。这次事故至少造成 9 人死亡,3 人受伤,15 万人紧急疏散。细读以上报道,根据以下要求填空,文中所述氯气的三点物理性质是:

(1)________;

(2)________;

(3)________。

6、在下表空格内简要说明下列错误操作可能造成的不良后果。

错误操作 不良后果

用过的胶头滴管平放或倒放 ___________

倾倒细口瓶中的液体时,标签没向着手心 ___________

实验剩余的药品放回原瓶 ___________

把块状固体药品垂直放入试管中 ___________

三、实验探究(4小题,每小题7分,共计28分)

1、某同学对蜡烛及其燃烧进行了如下探究。请填写下列空格。

(1)取一支蜡烛,用小刀切下一小块,把它放入水中,蜡烛浮在水面上。所涉及物理性质有_____________。

(2)再将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现_____________取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变_____________。结论:石蜡燃烧生成了_____________和_____________。

(3)对蜡烛燃烧火焰进行了以下探究:点燃蜡烛,将小木条迅速平放入火焰中,约1秒取出,可以看到火焰的焰心处未变黑,而外焰处变黑,这证明_____________温度高(填外焰,内焰或焰心)

2、为探究人体“吸入的空气”与“呼出的气体”组成的差异,进行如下实验:

(1)向图1中A、B两个瓶中分别滴加相同滴数澄清石灰水,观察到的现象是_______;由此推知人体呼出气体中CO2的体积分数比空气中高,该过程使用的实验方法是_______。

(2)数字实验方法:如图2,把测定氧气、二氧化碳、水蒸气含量的探头放入袋中,开始采集数据,然后向袋内呼出气体,采集数据并经处理如图3。

①表示二氧化碳体积分数变化的曲线是_______(填“X”、“Y”、“Z”)。

②Y的体积分数在42s之后逐渐减小的原因是_______。

③200s时没有采集数据的所有气体的总体积分数为_______。

3、化学兴趣小组同学在一起探究蜡烛燃烧,他们将短玻璃管插入焰心,发现另一端也可以点燃,也称“母子火焰”,如图所示。对此他们进行实验探究:

(提出问题)导管里一定有可燃性气体,气体成分可能会是什么呢?

(猜想假设)猜想1:可能是蜡烛燃烧产生的水蒸气;

猜想2:可能是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳;

猜想3:可能是___________

猜想4:可能是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳和蜡烛受热后产生的石蜡蒸气的混合气体。

(查阅资料)一氧化碳能够燃烧。

(交流讨论)同学们一致认为猜想1错误,原因是___________。

(实验探究)兴趣小组同学换一根较长的导管插入焰心,并用湿毛巾包住导管,然后在导管另一端做点火实验。

(实验分析)

可能观察到的现象 结论

导管口___________,去掉毛巾,导管内壁看不到冷凝的固体 猜想2正确

导管口不能点燃,去掉毛巾,导管内壁___________ 猜想3正确

导管口能点燃,但火焰较小,去掉毛巾,导管内壁______ 猜想4正确

(实验拓展)

(1)实验中湿毛巾的作用是___________。

(2)熄灭蜡烛,出现白烟,白烟的成分是___________,产生白烟的原因是___________;写出蜡烛燃烧的文字表达式___________。

4、关于蜡烛的实验探究:小敏是某班的小小化学家,最近对蜡烛产生了兴趣,于是开始了系列实验。

(1)点燃一支蜡烛,先用一木筷迅速插入蜡烛火焰中,片刻后取出,观察到木筷表面出现了如图(a)上所示的圆弧状焦黑斑,其产生的原因是_______。

(2)如图(b),在火焰正上方罩一个普通漏斗,用一燃着的火柴接近漏斗颈口处,可观察到火焰____。

(3)如图(c)斜插入蜡烛焰心时,观察到漏斗颈口处产生了黄色火焰,这是由于_______。

(4)为了探究蜡烛的燃烧产物,他取了个干冷的小烧杯罩在火焰上方,发现杯壁有_____出现,将小烧杯迅速倒置,倒入澄清石灰水,振荡,发现石灰水___,据此他得出蜡烛燃烧生成____、___的结论。

-参考答案-

一、单选题

1、C

【详解】

A、由图可知,仪器为燃烧匙,正确。

B、仪器为蒸发皿,正确。

C、仪器为试管夹,错误。

D、仪器为滴瓶,正确。

故选:C。

2、A

【详解】

A、铜丝用作导线利用了铜的导电性,导电性属于金属的物理性质,选项正确;

B、食醋用于清洗热水壶内的水垢是因为食醋能够与水垢的碳酸钙等物质发生化学反应生成可溶性物质,从而除去水垢,利用了食醋的化学性质,选项错误;

C、氢气用作火箭燃料利用了氢气的可燃性,可燃性属于氢气的化学性质,选项错误;

D、氮气充入食品包装以延长保质期是因为氮气的化学性质比较温度,很难与其它物质发生化学反应,选项错误,故选A。

3、A

【详解】

A、给试管里的液体加热,液体不能超过试管的三分之一,试管与桌面成45度夹角,故选项A符合题意;

B、取用粉末状固体药品用钥匙或纸槽,不能用手拿,故选项B不符合题意;

C、给试管里的液体震荡用无名指与小拇指夹住试管下面部分,其余三个手指握住试管上段,用手腕的力量去振荡试管,可保证液体不会溅出,故选项C不符合题意;

D、往试管口塞带玻璃导管的橡皮塞的方法:左手拿试管,右手拿带玻璃导管的橡皮塞,将橡皮塞往试管口慢慢转动塞入,切不可把试管放在桌面上,拿塞子用力往试管内硬塞,这样易将其压破,刺伤手,故选项D不符合题意;

故选:A。

4、B

【分析】

化学变化有其他物质生成;物理变化没有其他物质生成。

【详解】

A.蜡烛熔化的过程中没有其他物质生成,致使蜡烛的状态发生了变化,属于物理变化;

B.白磷燃烧的过程中生成了五氧化二磷,属于化学变化;

C.酒精挥发的过程中没有其他物质生成,属于物理变化;

D.干冰升华的过程中没有其他物质生成,属于物理变化;

故选B。

【点睛】

5、B

【详解】

A、冰块融化,只是水的状态发生了改变,无新物质生成,属于物理变化;

B、蜡烛燃烧,有二氧化碳等新物质生成,属于化学变化;

C、香水挥发,只是状态发生了改变,无新物质生成,属于物理变化;

D、矿石粉碎,只是形状发生了改变,无新物质生成,属于物理变化。

故选B。

6、C

【详解】

A、司马光砸缸,没有新的物质生成,属于物理变化,选项A错误;

B、凿壁偷光的过程,没有新的物质生成,属于物理变化,选项B错误;

C、火烧赤壁过程,有二氧化碳等新物质生成,属于化学变化,选项C正确;

D、铁杵磨成针的过程,只是形状发生改变,没有新的物质生成,属于物理变化,选项D错误。

故选:C。

7、C

【详解】

A、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”,熄灭酒精灯时,不能用嘴吹灭酒精灯,应用灯帽盖灭,图中所示操作错误;

B、量取液体时,视线与液体的凹液面最低处保持水平,图中仰视刻度,图中所示操作错误;

C、闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味,图中所示操作正确;

D、使用胶头滴管滴加少量液体的操作,注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内壁,应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,图中所示操作错误。

故选:C。

8、D

【详解】

A、闻气体气味时不能凑到瓶口,需要用手轻轻煽动,不符合题意;

B、倾倒液体时瓶塞应倒放,不符合题意;

C、点燃酒精灯时应使用火柴或打火机,不符合题意;

D、检查装置气密性时,导管伸入水中,手握住试管,若导管口有气泡冒出证明气密性好,符合题意;

故选D。

【点睛】

9、A

【详解】

A、倾倒液体时,瓶塞应倒放,试管稍微倾斜,瓶口应紧挨,标签应朝向手心处,图中瓶塞未倒放,瓶口未紧挨,标签未朝向手心处,选项A符合题意;

B、闻气体的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味,图中所示操作正确,选项B不符合题意;

C、称量氯化钠时,氯化钠应放于天平左盘,砝码应放于天平右盘,图中所示操作正确,选项C不符合题意;

D、量取一定体积的液体,量液时,量筒必须放平,视线要与量筒内液体凹液面的最低处保持水平,再读出液体体积,图中操作正确,选项D不符合题意;

故选:A。

10、C

【详解】

A、河水结冰,物质的状态发生改变,没有产生新物质,属于物理变化,不符合题意;

B、酒精挥发,物质的状态发生改变,没有产生新物质,属于物理变化,不符合题意;

C、粮食酿酒,有新物质生成,属于化学变化,符合题意;

D、石蜡熔化,物质的状态、形状发生改变,没有产生新物质,属于物理变化,不符合题意;

故选C。

【点睛】

11、B

【详解】

A、烽火燃烧,一定生成了新物质,属于化学变化;

B、“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”,描写的是下雪,只是水的状态发生了改变,无新物质生成,属于物理变化;

C、“烈火焚烧若等闲”描写的是碳酸钙高温煅烧生成氧化钙和二氧化碳,有新物质生成,属于化学变化;

D、爆炸燃烧,有二氧化硫等新物质生成,属于化学变化。

故选B。

12、D

【详解】

A、量筒读数时俯视读数,读取数值大于实际数值,会使读数偏大,故A不符合题意;

B、胶头滴管倒放会使液体倒流腐蚀胶帽,故B不符合题意;

C、倾倒液体的瓶子,标签背向手心会使液体腐蚀标签,故C不符合题意;

D、液体加热时,液体的体积不能超过试管容积的,防止液体溅出伤人,故D符合题意;

故选D。

【点睛】

二、填空题

1、

(1) 量筒 坩埚钳 长颈漏斗 胶头滴管

(2) a、n 量筒内凹液面最低处

【分析】

(1)

图中仪器a为量筒,c为坩埚钳,m为长颈漏斗,n为胶头滴管;

(2)

量取精准量的溶液需要用到量筒和胶头滴管,故填:a、n;量筒量取液体读数时,视线要与凹液面最低处保持水平,故填:量筒内凹液面最低处。

【点睛】

2、

(1)引起火灾

(2)容易喷出伤人

(3)受热不均而破裂

(4)试管炸裂

【解析】

(1)

为了防止引起失火,禁止向燃着的酒精灯里添加酒精,所以用燃着的酒精灯点燃另一盏酒精灯引起火灾;

(2)

向试管内的液体加热时,液体不得超过试管容积的,否则加热时容易喷出伤人;

(3)

给盛液体的烧杯加热时,没垫上石棉网可能会因受热不均而破裂;

(4)

给试管加热时,试管外壁附有水珠,会使试管受热不均,会使试管炸裂。

3、

(1)探究酒精灯火焰中哪部分温度最高

(2)酒精灯火焰外焰温度最高

【分析】

(1)

通过实验的过程和现象可以看出,实验的目的是要探究酒精灯火焰中哪部分温度最高;故填:探究酒精灯火焰中哪部分温度最高;

(2)

通过实验现象可以看出,接触火焰外焰的纸张最先碳化变黑,可知外焰温度最高,故用酒精灯加热时用外焰加热效率最高。故填:酒精灯火焰外焰温度最高。

【点睛】

4、放平 凹液面最低处 胶头滴管 小

【详解】

当用量筒量取液体时,量筒必须放平,视线要与量筒内液体的凹液面最低处保持水平,再读出体积数,当所取液体的体积接近刻度线时,应用胶头滴管逐滴加至所需体积。若读数时采用仰视的方法,读出的数值比实际值偏小。

5、

(1)黄绿色

(2)刺激性气味

(3)易溶于水

【分析】

物质的物理性质包括颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性、导电性、导热性、溶解性等。

(1)

氯气是黄绿色的,描述的是氯气的颜色,属于物理性质;

(2)

氯气有刺鼻的气味,描述的是氯气的气味,属于物理性质;

(3)

氯气易溶于水,描述的是氯气的溶解性,属于物理性质。

6、液体药品流入胶帽并腐蚀胶帽 残液流下,腐蚀标签 污染试剂瓶内的试剂 试管底部破裂

【详解】

用过的胶头滴管平放或倒放,液体药品流入胶帽并腐蚀胶帽;

倾倒细口瓶中的液体时,标签没向着手心,残液顺着标签流下,腐蚀标签;

实验剩余的药品放回原瓶,用剩余的药品在实验过程中可能被污染,这样会污染试剂瓶内的试剂,应该放入指定容器内;

把块状固体药品垂直放入试管中,块状固体质量较大,这样会撞破试管底部。

【点睛】

三、实验探究

1、质软和密度比水小 水雾 浑浊 水 二氧化碳 外焰

【详解】

(1) 用小刀切下一小块,说明蜡烛质软;蜡烛浮在水面上,说明密度比水小。

(2) 将一只干燥的烧杯罩在蜡烛火焰上方,烧杯内壁出现水雾,取下烧杯,迅速向烧杯内倒入少量澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变浑浊,证明石蜡燃烧生成了水和二氧化碳。

(3) 点燃蜡烛,将小木条迅速平放入火焰中,约1秒取出,可以看到火焰的焰心处未变黑,而外焰处变黑,这证明外焰温度最高。

2、空气中的澄清石灰水没有变浑浊,而呼出气体中的澄清石灰水变浑浊 控制变量法 Z 水蒸气冷凝 76.66%

【详解】

(1)向一瓶空气样品和呼出气体的样品中滴加相同滴数的澄清石灰水,振荡,观察到空气中的澄清石灰水没有变浑浊,而呼出气体中的澄清石灰水变浑浊,这说明呼出气体中二氧化碳的含量高于空气中二氧化碳的含量,该过程使用的实验方法是控制变量法;

(2)①把氧气、二氧化碳、水蒸气(测湿度)探头放入袋中,开始采集数据(如图2),然后向袋内吹入气体,采集的数据经处理得到图3,由于呼出气体中二氧化碳增多和水蒸气增多,氧气减少,表示二氧化碳体积分数变化的是Z;

②Y的体积分数在42s后逐渐减小的原因是水蒸气冷凝;

③由图示可知:200s时未采集数据的所有气体,总体积分数为(1﹣17.17%﹣3.67%﹣2.50%)=76.66%;故200s时没有采集数据的所有气体的总体积分数为76.66%。

3、蜡烛受热后产生的石蜡蒸气 水蒸气不能燃烧 能点燃 可看到冷凝的固体 可看到冷凝的固体 降低导管的温度,加速石蜡蒸气冷凝 石蜡的固体小颗粒 石蜡蒸气遇冷凝结成固体小颗粒 蜡烛+氧气水+二氧化碳

【详解】

[猜想假设] 由于导管里一定有可燃性气体,石蜡可以燃烧,结合其它猜想,因此猜想3:可能是蜡烛受热后产生的石蜡蒸气;

[交流讨论] 同学们一致认为猜想1错误,原因是水蒸气不能燃烧;

[实验分析]因为猜想2正确,是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳,所以导管口能点燃 ,去掉毛巾,导管内壁看不到冷凝的固体;

因为猜想3正确,是蜡烛受热后产生的石蜡蒸气,用湿毛巾包住导管,石蜡蒸气冷凝成固体,所以导管口不能点燃,去掉毛巾,导管内壁看到冷凝的固体;

因为猜想4正确,是蜡烛不完全燃烧产生的一氧化碳和蜡烛受热后产生的石蜡蒸气的混合气体,用湿毛巾包住导管,石蜡蒸气冷凝成固体,但一氧化碳还能燃烧,所以导管口能点燃,但火焰较小,去掉毛巾,导管内壁看到冷凝的固体;

[实验拓展](1)实验中湿毛巾的作用是降低导管的温度,加速石蜡蒸气冷凝;

(2)熄灭蜡烛,出现白烟,白烟的成分是石蜡的固体小颗粒,产生白烟的原因是石蜡蒸气遇冷凝结成固体小颗粒;

蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,该反应的文字表达式为:。

4、火焰各层温度不同 熄灭 气体中含有石蜡蒸气 水珠 变浑浊 二氧化碳 水

【详解】

(1)蜡烛的火焰分为三层,外层火焰温度最高,焰心温度最低,点燃一支蜡烛,先用一木筷迅速插入蜡烛火焰中,片刻后取出,观察到木筷表面出现了如图(a)上所示的圆弧状焦黑斑,其产生的原因是火焰各层温度不同外焰温度高,加热部位最先碳化,故填:火焰各层温度不同。

(2)图(b),在火焰正上方罩一个普通漏斗,用一燃着的火柴接近漏斗颈口处,可观察到火焰熄灭,是由于蜡烛燃烧生成的二氧化碳不支持燃烧,故填:熄灭。

(3)(c)斜插入蜡烛焰心时,观察到漏斗颈口处产生了黄色火焰,由于气体中含有石蜡蒸气,石蜡蒸汽燃烧产生黄色火焰,故填:气体中含有石蜡蒸气。

(4)蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,干冷的小烧杯罩在火焰上方,发现杯壁有水珠(或水雾)出现,将小烧杯迅速置,倒入澄清石灰水,振荡,发现石灰水变浑浊,得出蜡烛燃烧生成水和二氧化碳,故填:水珠;变浑浊;二氧化碳;水。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件