二轮专题:中外历史上的重大改革

文档属性

| 名称 | 二轮专题:中外历史上的重大改革 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 19.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-04-06 09:03:57 | ||

图片预览

文档简介

中外历史上的重大改革

专题综述:

何为“改革”,一般意义而言是指对旧的生产关系、上层建筑作局部或根本性的调整变革。人类的文明史也是一部改革史。 ?? 中外改革,是近年来中考命题的热点所在。顺应历史潮流,适时进行改革,是社会发展的需要。改革是社会发展的强大动力,通过改革,为国家发展注入新的活力,可使国家变得更加和谐有力。本专题旨在通过回顾中外重大改革,探究改革成功的经验与作用,使同学们认识到在当今世界形势下,改革开放是国家富强的必由之路。

【古今中国重大改革】

1、商鞅变法 2、北魏孝文帝改革 3、忽必烈改制 4、洋务运动

5、戊戌变法 6、土地改革 7、改革开放

【世界重大改革】

1、日本大化改新 2、俄国农奴制改革 3、日本明治维新 4、美国罗斯福新政

5、新经济政策 6、斯大林模式 7、戈尔巴乔夫改革

古今中外改革的历史事件很多,让我们试着给它们分类,如按性质相同,哪些历史改革是一类?

1、地主阶级的改革

商鞅变法 北魏孝文帝改革 日本大化改新 洋务运动

2、资产阶级性质的改革

俄国农奴改革 日本明治维新 中国戊戌变法 罗斯福新政

3、无产阶级领导的改革

列宁新经济政策 戈尔巴乔夫改革 中国改革开放

专题摘要:

一、中国古代史的改革

1.战国时期秦国商鞅变法

商鞅变法:

背景:铁农具和牛耕的推广,加快的私田的开垦;新兴地主阶级为确立封建统治,发展封建经济,掀起变法运动。

时间:公元前356年,在秦孝公支持下开始变法。

内容及作用:①承认土地私有,允许自由买卖——瓦解奴隶制经济,发展封建经济;②奖励耕织——提高生产积极性;③奖励军功——打击奴隶主贵族势力,提高军队战斗力;④推行县制——建立中央集权,对后世产生影响深远;⑤编制户口,加强刑罚——实行法治;⑥统一度量衡——促进经济流通。

意义:使秦国富强起来,国力大增,封建经济得到发展,军队战斗力不断加强,成为战国后期最富强的封建国家,为秦统一六国奠定了基础。

2.北魏孝文帝改革

(1)背景:民族融合成为历史发展的大趋势。

(2)目的:接受汉族先进文化,加强对黄河流域的控制。

(3)内容:①迁都洛阳(494年)②实行汉化政策,改穿汉服、学习汉语、采用汉姓、提倡与汉人通婚;③采用汉族的官制律令、学习汉族礼法。

(4)作用:北魏孝文帝的改革加速了北方各族封建化的进程,促进了北方民族大融合。孝文帝是我国古代杰出的少数民族政治改革家。

二、中国近代史上地主阶级领导的封建主义改革——洋务运动

①时间:19世纪60——90年代 ②根本目的:利用西方先进技术维护清王朝的统治。 ③口号:师夷长技以自强?? ④内容: 前期以“自强”为口号创办了一批军事工业;

后期以“求富”为口号创办了一批民用工业

19世纪70年代到80年代陆续创建了南洋、北洋、福建三支海军

创办新式学堂、派遣留学生?

⑤性质:

⑥评价:没有使中国走上富强的道路,但引进了西方先进的科学技术,使中国出现第一批近代工业企业,为中国近代企业积累了生产经验,培养了技术力量,客观上促进了中国资本主义的产生和发展,为中国近代化开辟了道路。

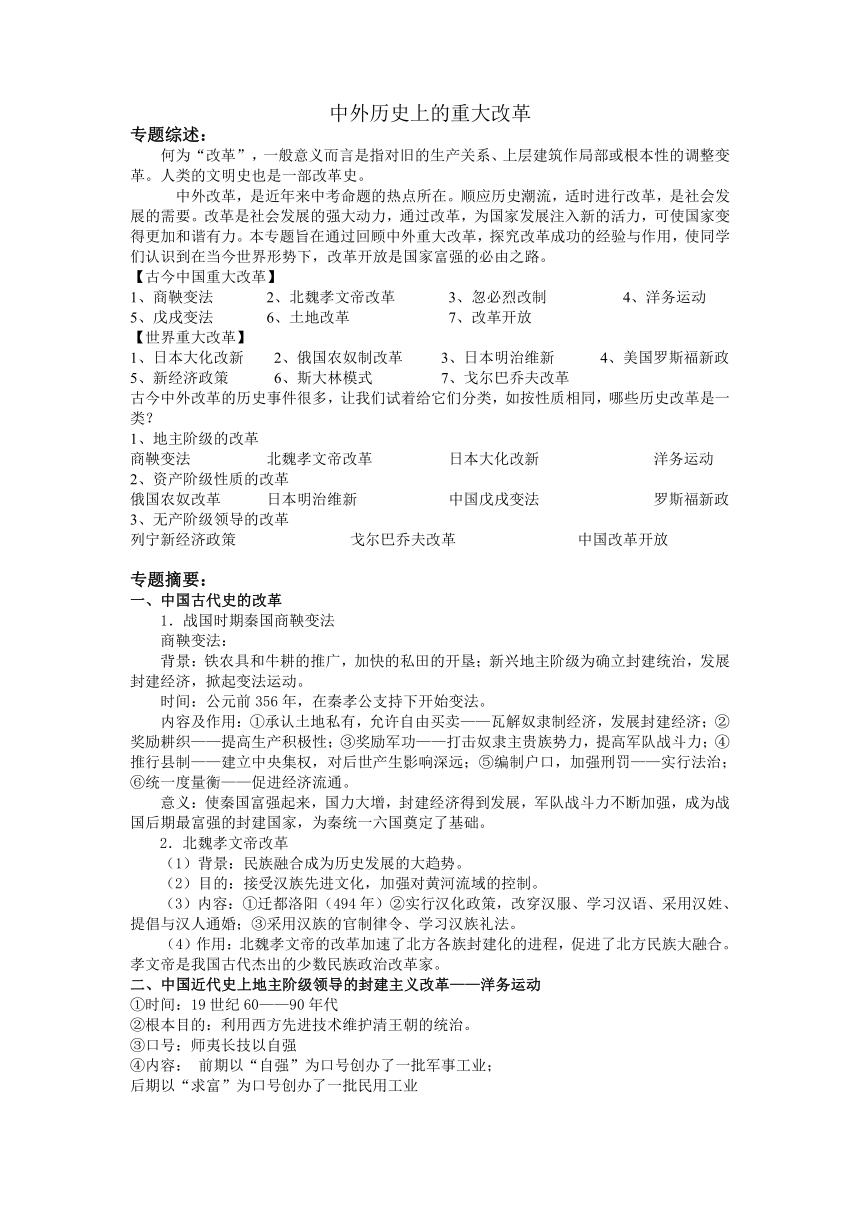

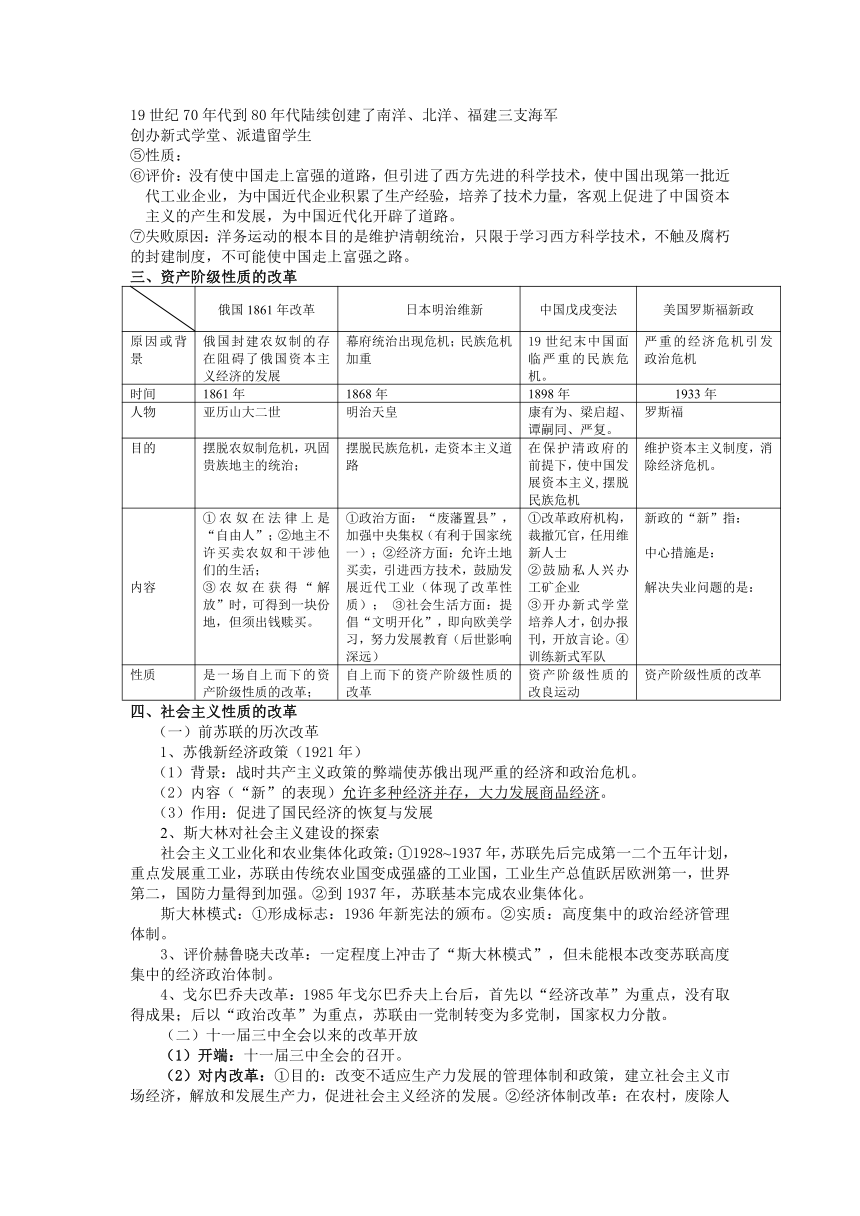

⑦失败原因:洋务运动的根本目的是维护清朝统治,只限于学习西方科学技术,不触及腐朽的封建制度,不可能使中国走上富强之路。 三、资产阶级性质的改革

俄国1861年改革

日本明治维新

中国戊戌变法

美国罗斯福新政

原因或背景

俄国封建农奴制的存在阻碍了俄国资本主义经济的发展

幕府统治出现危机;民族危机加重

19世纪末中国面临严重的民族危机。

严重的经济危机引发政治危机

时间

1861年

1868年

1898年

1933年

人物

亚历山大二世

明治天皇

康有为、梁启超、谭嗣同、严复。

罗斯福

目的

摆脱农奴制危机,巩固贵族地主的统治;

摆脱民族危机,走资本主义道路

在保护清政府的前提下,使中国发展资本主义,摆脱民族危机

维护资本主义制度,消除经济危机。

内容

①农奴在法律上是“自由人”;②地主不许买卖农奴和干涉他们的生活;

③农奴在获得“解放”时,可得到一块份地,但须出钱赎买。

①政治方面:“废藩置县”,加强中央集权(有利于国家统一);②经济方面:允许土地买卖,引进西方技术,鼓励发展近代工业(体现了改革性质); ③社会生活方面:提倡“文明开化”,即向欧美学习,努力发展教育(后世影响深远)

①改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士

②鼓励私人兴办工矿企业

③开办新式学堂培养人才,创办报刊,开放言论。④训练新式军队

新政的“新”指:

中心措施是:

解决失业问题的是:

性质

是一场自上而下的资产阶级性质的改革;

自上而下的资产阶级性质的改革

资产阶级性质的改良运动

资产阶级性质的改革

四、社会主义性质的改革 (一)前苏联的历次改革

1、苏俄新经济政策(1921年)

(1)背景:战时共产主义政策的弊端使苏俄出现严重的经济和政治危机。

(2)内容(“新”的表现)允许多种经济并存,大力发展商品经济。

(3)作用:促进了国民经济的恢复与发展

2、斯大林对社会主义建设的探索

社会主义工业化和农业集体化政策:①1928~1937年,苏联先后完成第一二个五年计划,重点发展重工业,苏联由传统农业国变成强盛的工业国,工业生产总值跃居欧洲第一,世界第二,国防力量得到加强。②到1937年,苏联基本完成农业集体化。

斯大林模式:①形成标志:1936年新宪法的颁布。②实质:高度集中的政治经济管理体制。

3、评价赫鲁晓夫改革:一定程度上冲击了“斯大林模式”,但未能根本改变苏联高度集中的经济政治体制。 4、戈尔巴乔夫改革:1985年戈尔巴乔夫上台后,首先以“经济改革”为重点,没有取得成果;后以“政治改革”为重点,苏联由一党制转变为多党制,国家权力分散。

(二)十一届三中全会以来的改革开放

(1)开端:十一届三中全会的召开。

(2)对内改革:①目的:改变不适应生产力发展的管理体制和政策,建立社会主义市场经济,解放和发展生产力,促进社会主义经济的发展。②经济体制改革:在农村,废除人民公社,实行以家庭联产承包为主责任制(安徽凤阳小岗村农民首先实行分田包产到户);发展乡镇企业和集体经济。在城市:改革的重点是国有企业的改革.以公有制为主体的多种所有制经济共同发展;实行党政分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制;实行按劳分配为主,多种分配方式并存的制度;党的十四大提出建立社会主义市场经济体制以后,在大中型企业推行公司制、股份制,对中小型企业采取改组、联合等多种形式。③作用:提高了工人、农民的生产积极性,促进了工业、农业生产的迅速发展。

对外开放:①目的:引进外国资金、先进技术和管理经验,为社会主义经济建设服务。②对外开放格局的形成:1980年,建立深圳、珠海、汕头、厦门经济特区。深圳成为经济特区的代表,对外开放的“窗口”。后来扩大开放广州、上海等14 个沿海开放城市,增设海南经济特区,设立上海浦东开发区。现在已经形成“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开发区——内地”的全方位对外开放格局。③作用:引进大量外国资金、先进技术和管理经验,发展社会主义经济。

(4)成功原因:

以经济建设为中心,遵循客观经济规律,实事求是,一切从实际出发,根据具体国情,走中国特色的社会主义道路。

归纳整合

一、中外改革的类型有哪些?

1.促进社会性质的变化,确立先进社会制度:如商鞅变法、大化改新、明治维新、1861年改革等。

2.适应先进生产方式,促进民族融合:如北魏孝文帝改革。

3.社会制度的自我调节、巩固与发展:如罗斯福新政

4.殖民地、半殖民地国家自强御侮的探索:如戊戌变法。

5.学习先进文化,实现富国强兵:如明治维新、戊戌变法。

6.吸取不同社会制度优点进行自我完善:如新经济政策、罗斯福新政。

二、20世纪世界有哪三大成功的改革?其特点和成效如何?有什么共同点?有何历史启示?

1.苏俄新经济政策:允许多种经济并存,大力发展商品经济,利用市场和商品货币关系发展社会主义经济,促进了国民经济的恢复和发展,对小农经济占主体的国家具有重要的指导意义。

2.美国罗斯福新政:加强国家对经济的干预和指导,使美国经济缓慢恢复过来,人们的生活得到改善;资本主义制度得到调整、巩固和发展展,开创了资产阶级政府大规模干预经济生活的先河;成为资本主义发展史的一个里程碑。

3.中国改革开放:开创了中国特色的社会主义道路,取得了巨大的成就;形成邓小平理论。

4.共同点:①背景:改革前都面临着较严重的社会危机和经济困难。②成功原因:根据本国国情,探索探讨符合本国国情的发展道路;紧紧抓住经济建设这个中心,大力发展生产力,促进社会的稳定和发展;采取有效措施,积极应对危机。

5.历史启示:顺应时代潮流,锐意改革,与时俱进,促进社会发展;善于吸取世界先进文化成果,借鉴不同社会制度的优势和长处,取长补短,自我完善;改革必须坚持实事求是,遵循客观经济规律,立足国情,走符合本国国情的发展之路;新时期应继续深化改革,坚持走中国特色的社会主义道路。

三、中外各国改革的比较

1.“大化改新”与“明治维新”

(1)相同点:①实行和加强中央集权;②发展经济;③推动社会进步,改变社会性质。④学习世界先进文化。

(2)不同点:①前者是封建制改革,土地归属国家,不能买卖,使日本从奴隶社会向封建社会过渡。②后者使资产阶级改革,允许土地买卖,使日本从封建社会向资本主义社会过渡。

(3)启示:①学习、吸收世界先进文化;②改革是推动社会进步、促进历史发展的强国之路;③要树立改革意识和创新精神。

2.比较19世纪60年代中国和日本学习西方资本主义国家的方式和结果

(1)中国:地主阶级洋务派发起“师夷长技以自强”、维护清朝统治的洋务运动,创办近代军事工业、民用工业、近代海军,并创办近代新式学校,培养洋务人才;洋务运动是封建统治者失败的自救运动,没有触动封建制度,没有使中国走上富强的道路;但客观上促进了中国资本主义的产生和发展,为中国近代化开辟了道路。

(2)日本:实行明治维新,效仿西方资本主义政治经济制度,进行资产阶级改革,政治上废蕃置县,加强中央集权,经济上允许土地自由买卖,引进西方科学技术,大力发展近代工业,社会生活上提倡文明,努力发展教育。明治维新使日本摆脱了民族危机,从闭关锁国的封建国家走上发展资本主义道路,成为近代亚洲资本主义强国。

3.比较明治维新与戊戌变法

(1)相同点:①背景:改革前都面临严重的民族危机;②性质:都是自上而下的资产阶级改革;③都在政治、经济、文化教育上采取重大改革措施;④都有利于资本主义发展。

(2)不同点:戊戌变法以失败告终,中国仍存在严重民族危机,明治维新获得成功,日本走上发展资本主义道路,逐步强大起来。

(3)结果不同原因:中国的封建地主阶级合阻挠变法的守旧势力远比日本强大;中国的戊戌变法未能发动广大群众,日本参加维新的涉及各阶层;从国际环境看,中国变法时遭受的殖民侵略远比日本严重;日本自古以来就有学习外国先进事物的优良传统,中国在明清以来人们的思想日趋保守。

4、比较1861年改革与明治维新

(1)背景:俄国资本主义发展受到农奴制阻碍,农奴制危机严重;日本幕府统治危机严重,倒幕运动取得胜利。

(2)性质和结果:都是自上而下的资产阶级改革;都获得成功,有利于资本主义的发展,经过改革都走上资本主义发展道路;都保留大量封建残余。

专题归纳: 1、中外历史上重大改革成功的共同因素有哪些?

顺应历史潮流是改革成功的决定性因素;能够立足国情,遵循社会发展规律,解放生产力,发展生产力;改革家的远见卓识和政治魄力,具有勇于探索、努力开拓、锐意进取、坚强不屈、与时俱进等优秀品质;改革措施必须行之有效,能顺应人民愿望;能够解放思想,善于吸取、借鉴世界先进文化和不同社会制度的优越性等等。

2、改革的启示

(1)改革是经济发展社会前进的动力。

(2)改革要符合国情,顺应历史发展的趋势.

(3)实践证明:改革开放是强国之路,中国将始终不渝地坚持改革开放,坚持走有中国特色的社会主义道路。

(4)改革的目的是为了解放和发展生产力。应以此来作为判断成败的标准。

(5)改革必然会触动一部分人的利益,遭到他们的反对,任何改革都不可能是一帆风顺的。

(6)生产关系一定要适应生产力发展的需要;

(7)改革是富国强国之路;(8)改革应注意从本国国情出发、善于借鉴其他国家的经验、实事求是;

专题综述:

何为“改革”,一般意义而言是指对旧的生产关系、上层建筑作局部或根本性的调整变革。人类的文明史也是一部改革史。 ?? 中外改革,是近年来中考命题的热点所在。顺应历史潮流,适时进行改革,是社会发展的需要。改革是社会发展的强大动力,通过改革,为国家发展注入新的活力,可使国家变得更加和谐有力。本专题旨在通过回顾中外重大改革,探究改革成功的经验与作用,使同学们认识到在当今世界形势下,改革开放是国家富强的必由之路。

【古今中国重大改革】

1、商鞅变法 2、北魏孝文帝改革 3、忽必烈改制 4、洋务运动

5、戊戌变法 6、土地改革 7、改革开放

【世界重大改革】

1、日本大化改新 2、俄国农奴制改革 3、日本明治维新 4、美国罗斯福新政

5、新经济政策 6、斯大林模式 7、戈尔巴乔夫改革

古今中外改革的历史事件很多,让我们试着给它们分类,如按性质相同,哪些历史改革是一类?

1、地主阶级的改革

商鞅变法 北魏孝文帝改革 日本大化改新 洋务运动

2、资产阶级性质的改革

俄国农奴改革 日本明治维新 中国戊戌变法 罗斯福新政

3、无产阶级领导的改革

列宁新经济政策 戈尔巴乔夫改革 中国改革开放

专题摘要:

一、中国古代史的改革

1.战国时期秦国商鞅变法

商鞅变法:

背景:铁农具和牛耕的推广,加快的私田的开垦;新兴地主阶级为确立封建统治,发展封建经济,掀起变法运动。

时间:公元前356年,在秦孝公支持下开始变法。

内容及作用:①承认土地私有,允许自由买卖——瓦解奴隶制经济,发展封建经济;②奖励耕织——提高生产积极性;③奖励军功——打击奴隶主贵族势力,提高军队战斗力;④推行县制——建立中央集权,对后世产生影响深远;⑤编制户口,加强刑罚——实行法治;⑥统一度量衡——促进经济流通。

意义:使秦国富强起来,国力大增,封建经济得到发展,军队战斗力不断加强,成为战国后期最富强的封建国家,为秦统一六国奠定了基础。

2.北魏孝文帝改革

(1)背景:民族融合成为历史发展的大趋势。

(2)目的:接受汉族先进文化,加强对黄河流域的控制。

(3)内容:①迁都洛阳(494年)②实行汉化政策,改穿汉服、学习汉语、采用汉姓、提倡与汉人通婚;③采用汉族的官制律令、学习汉族礼法。

(4)作用:北魏孝文帝的改革加速了北方各族封建化的进程,促进了北方民族大融合。孝文帝是我国古代杰出的少数民族政治改革家。

二、中国近代史上地主阶级领导的封建主义改革——洋务运动

①时间:19世纪60——90年代 ②根本目的:利用西方先进技术维护清王朝的统治。 ③口号:师夷长技以自强?? ④内容: 前期以“自强”为口号创办了一批军事工业;

后期以“求富”为口号创办了一批民用工业

19世纪70年代到80年代陆续创建了南洋、北洋、福建三支海军

创办新式学堂、派遣留学生?

⑤性质:

⑥评价:没有使中国走上富强的道路,但引进了西方先进的科学技术,使中国出现第一批近代工业企业,为中国近代企业积累了生产经验,培养了技术力量,客观上促进了中国资本主义的产生和发展,为中国近代化开辟了道路。

⑦失败原因:洋务运动的根本目的是维护清朝统治,只限于学习西方科学技术,不触及腐朽的封建制度,不可能使中国走上富强之路。 三、资产阶级性质的改革

俄国1861年改革

日本明治维新

中国戊戌变法

美国罗斯福新政

原因或背景

俄国封建农奴制的存在阻碍了俄国资本主义经济的发展

幕府统治出现危机;民族危机加重

19世纪末中国面临严重的民族危机。

严重的经济危机引发政治危机

时间

1861年

1868年

1898年

1933年

人物

亚历山大二世

明治天皇

康有为、梁启超、谭嗣同、严复。

罗斯福

目的

摆脱农奴制危机,巩固贵族地主的统治;

摆脱民族危机,走资本主义道路

在保护清政府的前提下,使中国发展资本主义,摆脱民族危机

维护资本主义制度,消除经济危机。

内容

①农奴在法律上是“自由人”;②地主不许买卖农奴和干涉他们的生活;

③农奴在获得“解放”时,可得到一块份地,但须出钱赎买。

①政治方面:“废藩置县”,加强中央集权(有利于国家统一);②经济方面:允许土地买卖,引进西方技术,鼓励发展近代工业(体现了改革性质); ③社会生活方面:提倡“文明开化”,即向欧美学习,努力发展教育(后世影响深远)

①改革政府机构,裁撤冗官,任用维新人士

②鼓励私人兴办工矿企业

③开办新式学堂培养人才,创办报刊,开放言论。④训练新式军队

新政的“新”指:

中心措施是:

解决失业问题的是:

性质

是一场自上而下的资产阶级性质的改革;

自上而下的资产阶级性质的改革

资产阶级性质的改良运动

资产阶级性质的改革

四、社会主义性质的改革 (一)前苏联的历次改革

1、苏俄新经济政策(1921年)

(1)背景:战时共产主义政策的弊端使苏俄出现严重的经济和政治危机。

(2)内容(“新”的表现)允许多种经济并存,大力发展商品经济。

(3)作用:促进了国民经济的恢复与发展

2、斯大林对社会主义建设的探索

社会主义工业化和农业集体化政策:①1928~1937年,苏联先后完成第一二个五年计划,重点发展重工业,苏联由传统农业国变成强盛的工业国,工业生产总值跃居欧洲第一,世界第二,国防力量得到加强。②到1937年,苏联基本完成农业集体化。

斯大林模式:①形成标志:1936年新宪法的颁布。②实质:高度集中的政治经济管理体制。

3、评价赫鲁晓夫改革:一定程度上冲击了“斯大林模式”,但未能根本改变苏联高度集中的经济政治体制。 4、戈尔巴乔夫改革:1985年戈尔巴乔夫上台后,首先以“经济改革”为重点,没有取得成果;后以“政治改革”为重点,苏联由一党制转变为多党制,国家权力分散。

(二)十一届三中全会以来的改革开放

(1)开端:十一届三中全会的召开。

(2)对内改革:①目的:改变不适应生产力发展的管理体制和政策,建立社会主义市场经济,解放和发展生产力,促进社会主义经济的发展。②经济体制改革:在农村,废除人民公社,实行以家庭联产承包为主责任制(安徽凤阳小岗村农民首先实行分田包产到户);发展乡镇企业和集体经济。在城市:改革的重点是国有企业的改革.以公有制为主体的多种所有制经济共同发展;实行党政分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制;实行按劳分配为主,多种分配方式并存的制度;党的十四大提出建立社会主义市场经济体制以后,在大中型企业推行公司制、股份制,对中小型企业采取改组、联合等多种形式。③作用:提高了工人、农民的生产积极性,促进了工业、农业生产的迅速发展。

对外开放:①目的:引进外国资金、先进技术和管理经验,为社会主义经济建设服务。②对外开放格局的形成:1980年,建立深圳、珠海、汕头、厦门经济特区。深圳成为经济特区的代表,对外开放的“窗口”。后来扩大开放广州、上海等14 个沿海开放城市,增设海南经济特区,设立上海浦东开发区。现在已经形成“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开发区——内地”的全方位对外开放格局。③作用:引进大量外国资金、先进技术和管理经验,发展社会主义经济。

(4)成功原因:

以经济建设为中心,遵循客观经济规律,实事求是,一切从实际出发,根据具体国情,走中国特色的社会主义道路。

归纳整合

一、中外改革的类型有哪些?

1.促进社会性质的变化,确立先进社会制度:如商鞅变法、大化改新、明治维新、1861年改革等。

2.适应先进生产方式,促进民族融合:如北魏孝文帝改革。

3.社会制度的自我调节、巩固与发展:如罗斯福新政

4.殖民地、半殖民地国家自强御侮的探索:如戊戌变法。

5.学习先进文化,实现富国强兵:如明治维新、戊戌变法。

6.吸取不同社会制度优点进行自我完善:如新经济政策、罗斯福新政。

二、20世纪世界有哪三大成功的改革?其特点和成效如何?有什么共同点?有何历史启示?

1.苏俄新经济政策:允许多种经济并存,大力发展商品经济,利用市场和商品货币关系发展社会主义经济,促进了国民经济的恢复和发展,对小农经济占主体的国家具有重要的指导意义。

2.美国罗斯福新政:加强国家对经济的干预和指导,使美国经济缓慢恢复过来,人们的生活得到改善;资本主义制度得到调整、巩固和发展展,开创了资产阶级政府大规模干预经济生活的先河;成为资本主义发展史的一个里程碑。

3.中国改革开放:开创了中国特色的社会主义道路,取得了巨大的成就;形成邓小平理论。

4.共同点:①背景:改革前都面临着较严重的社会危机和经济困难。②成功原因:根据本国国情,探索探讨符合本国国情的发展道路;紧紧抓住经济建设这个中心,大力发展生产力,促进社会的稳定和发展;采取有效措施,积极应对危机。

5.历史启示:顺应时代潮流,锐意改革,与时俱进,促进社会发展;善于吸取世界先进文化成果,借鉴不同社会制度的优势和长处,取长补短,自我完善;改革必须坚持实事求是,遵循客观经济规律,立足国情,走符合本国国情的发展之路;新时期应继续深化改革,坚持走中国特色的社会主义道路。

三、中外各国改革的比较

1.“大化改新”与“明治维新”

(1)相同点:①实行和加强中央集权;②发展经济;③推动社会进步,改变社会性质。④学习世界先进文化。

(2)不同点:①前者是封建制改革,土地归属国家,不能买卖,使日本从奴隶社会向封建社会过渡。②后者使资产阶级改革,允许土地买卖,使日本从封建社会向资本主义社会过渡。

(3)启示:①学习、吸收世界先进文化;②改革是推动社会进步、促进历史发展的强国之路;③要树立改革意识和创新精神。

2.比较19世纪60年代中国和日本学习西方资本主义国家的方式和结果

(1)中国:地主阶级洋务派发起“师夷长技以自强”、维护清朝统治的洋务运动,创办近代军事工业、民用工业、近代海军,并创办近代新式学校,培养洋务人才;洋务运动是封建统治者失败的自救运动,没有触动封建制度,没有使中国走上富强的道路;但客观上促进了中国资本主义的产生和发展,为中国近代化开辟了道路。

(2)日本:实行明治维新,效仿西方资本主义政治经济制度,进行资产阶级改革,政治上废蕃置县,加强中央集权,经济上允许土地自由买卖,引进西方科学技术,大力发展近代工业,社会生活上提倡文明,努力发展教育。明治维新使日本摆脱了民族危机,从闭关锁国的封建国家走上发展资本主义道路,成为近代亚洲资本主义强国。

3.比较明治维新与戊戌变法

(1)相同点:①背景:改革前都面临严重的民族危机;②性质:都是自上而下的资产阶级改革;③都在政治、经济、文化教育上采取重大改革措施;④都有利于资本主义发展。

(2)不同点:戊戌变法以失败告终,中国仍存在严重民族危机,明治维新获得成功,日本走上发展资本主义道路,逐步强大起来。

(3)结果不同原因:中国的封建地主阶级合阻挠变法的守旧势力远比日本强大;中国的戊戌变法未能发动广大群众,日本参加维新的涉及各阶层;从国际环境看,中国变法时遭受的殖民侵略远比日本严重;日本自古以来就有学习外国先进事物的优良传统,中国在明清以来人们的思想日趋保守。

4、比较1861年改革与明治维新

(1)背景:俄国资本主义发展受到农奴制阻碍,农奴制危机严重;日本幕府统治危机严重,倒幕运动取得胜利。

(2)性质和结果:都是自上而下的资产阶级改革;都获得成功,有利于资本主义的发展,经过改革都走上资本主义发展道路;都保留大量封建残余。

专题归纳: 1、中外历史上重大改革成功的共同因素有哪些?

顺应历史潮流是改革成功的决定性因素;能够立足国情,遵循社会发展规律,解放生产力,发展生产力;改革家的远见卓识和政治魄力,具有勇于探索、努力开拓、锐意进取、坚强不屈、与时俱进等优秀品质;改革措施必须行之有效,能顺应人民愿望;能够解放思想,善于吸取、借鉴世界先进文化和不同社会制度的优越性等等。

2、改革的启示

(1)改革是经济发展社会前进的动力。

(2)改革要符合国情,顺应历史发展的趋势.

(3)实践证明:改革开放是强国之路,中国将始终不渝地坚持改革开放,坚持走有中国特色的社会主义道路。

(4)改革的目的是为了解放和发展生产力。应以此来作为判断成败的标准。

(5)改革必然会触动一部分人的利益,遭到他们的反对,任何改革都不可能是一帆风顺的。

(6)生产关系一定要适应生产力发展的需要;

(7)改革是富国强国之路;(8)改革应注意从本国国情出发、善于借鉴其他国家的经验、实事求是;

同课章节目录