第三单元课外古诗词《月夜忆舍弟》《长沙过贾谊宅》《左迁至蓝关示侄孙湘》《商山早行》课件(32张PPT)2021-2022学年部编版语文九年级上册

文档属性

| 名称 | 第三单元课外古诗词《月夜忆舍弟》《长沙过贾谊宅》《左迁至蓝关示侄孙湘》《商山早行》课件(32张PPT)2021-2022学年部编版语文九年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 409.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-16 18:47:04 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

《月夜忆舍弟》

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

《月夜忆舍弟》是唐代大诗人杜甫创作的一首五律。此诗首联和颔联写景,烘托出战争的氛围。颈联和尾联在此基础上写兄弟因战乱而离散,居无定处,杳无音讯,于是思念之情油然而生,特别是在入秋以后的白露时节,在戍楼上的鼓声和失群孤雁的哀鸣声的映衬之下,这种思念之情越发显得深沉和浓烈。全诗托物咏怀,层次井然,格调沉郁哀伤,真挚感人。

诗歌赏析

首联: 戍鼓断人行,边秋一雁声。

题目是“月夜”,作者却不从月夜写起,而是首先描绘了一幅边塞秋天的图景:“戍鼓断人行,边秋一雁声。”路断行人,写出所见;戍鼓雁声,写出所闻。耳目所及皆是一片凄凉景象。沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声不仅没有带来一丝活气,反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。“断人行”点明社会环境,说明战事仍然频繁、激烈,道路为之阻隔。两句诗渲染了浓重悲凉的气氛,点明“月夜”的背景。

诗歌赏析

颔联:露从今夜白,月是故乡明。

颔联点题。“露从今夜白”,既写景,也点明时令。那是在白露节的夜晚,清露盈盈,令人顿生寒意。“月是故乡明”,也是写景,却与上句略有不同。作者所写的不完全是客观实景,而是融入了自己的主观感情。明明是普天之下共一轮明月,本无差别,偏要说故乡的月亮最明;明明是作者自己的心理幻觉,偏要说得那么肯定,不容质疑。然而,这种以幻作真的手法却使人觉得合乎情理,这是因为它深刻地表现了作者微妙的心理,突出了对故乡的感怀。这两句在炼句上也很见功力,它要说的不过是“今夜露白”,“故乡月明”,只是将词序这么一换,语气便分外矫健有力。

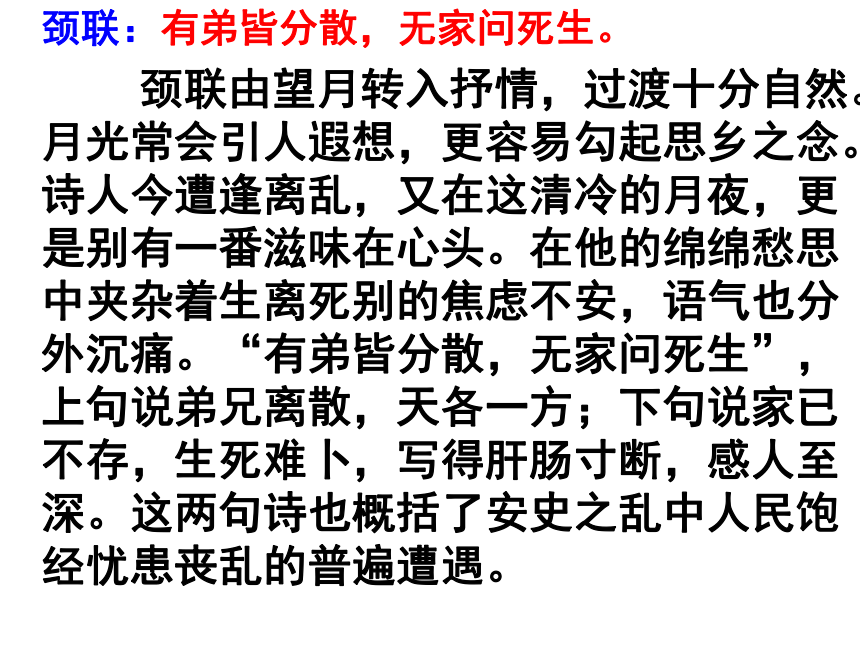

颈联:有弟皆分散,无家问死生。

颈联由望月转入抒情,过渡十分自然。月光常会引人遐想,更容易勾起思乡之念。诗人今遭逢离乱,又在这清冷的月夜,更是别有一番滋味在心头。在他的绵绵愁思中夹杂着生离死别的焦虑不安,语气也分外沉痛。“有弟皆分散,无家问死生”,上句说弟兄离散,天各一方;下句说家已不存,生死难卜,写得肝肠寸断,感人至深。这两句诗也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

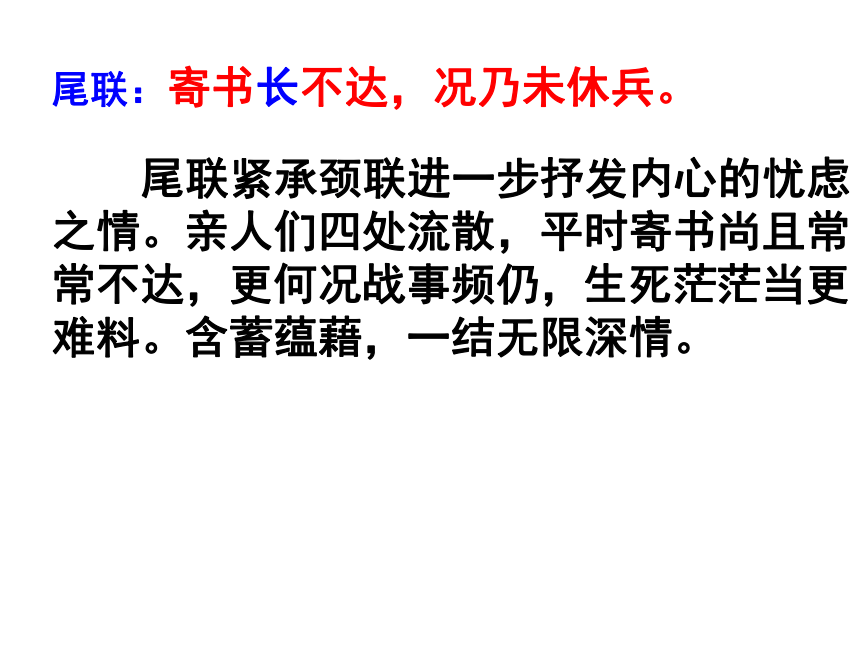

尾联:寄书长不达,况乃未休兵。

尾联紧承颈联进一步抒发内心的忧虑之情。亲人们四处流散,平时寄书尚且常常不达,更何况战事频仍,生死茫茫当更难料。含蓄蕴藉,一结无限深情。

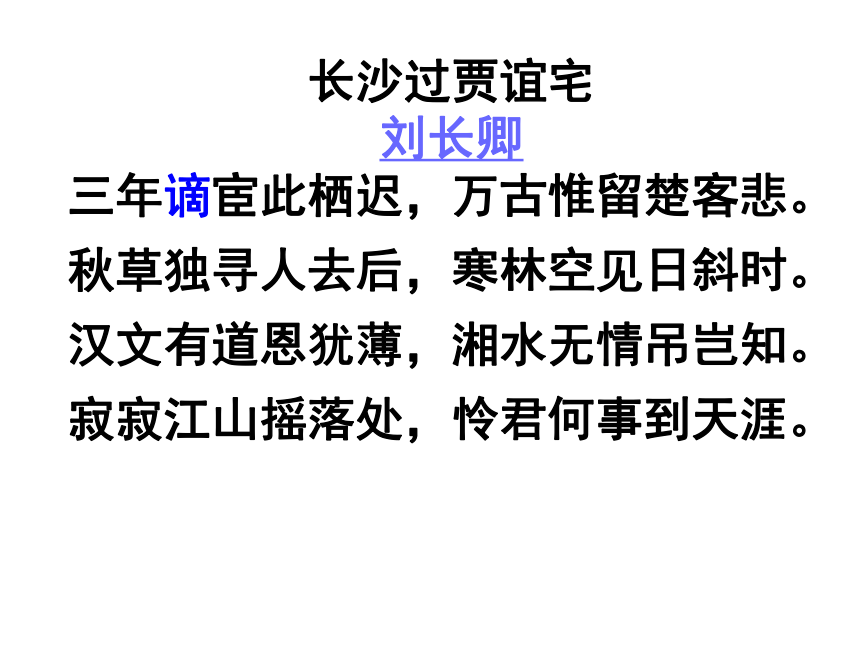

长沙过贾谊宅

刘长卿

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知。

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯。

诗句赏析:

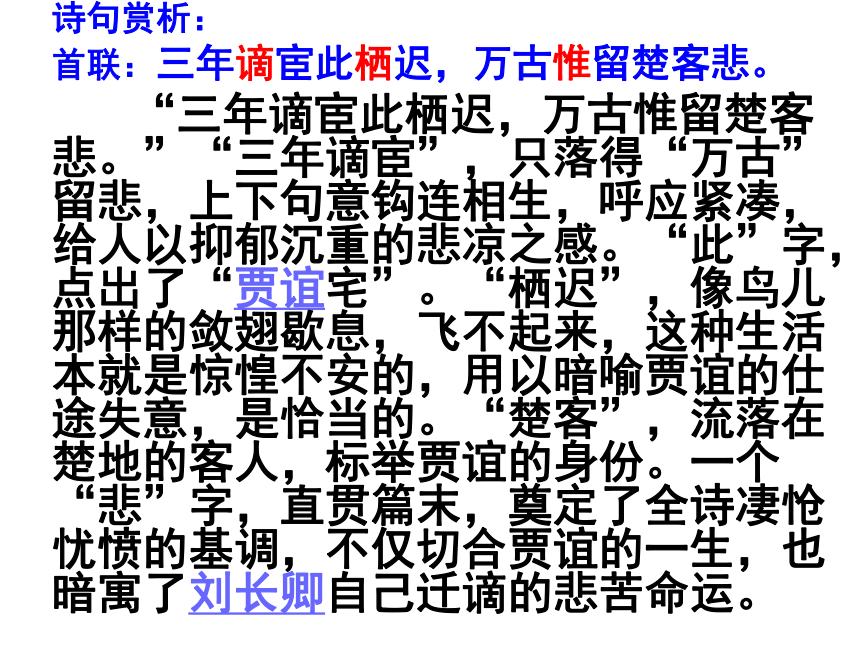

首联:三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

“三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。”“三年谪宦”,只落得“万古”留悲,上下句意钩连相生,呼应紧凑,给人以抑郁沉重的悲凉之感。“此”字,点出了“贾谊宅”。“栖迟”,像鸟儿那样的敛翅歇息,飞不起来,这种生活本就是惊惶不安的,用以暗喻贾谊的仕途失意,是恰当的。“楚客”,流落在楚地的客人,标举贾谊的身份。一个“悲”字,直贯篇末,奠定了全诗凄怆忧愤的基调,不仅切合贾谊的一生,也暗寓了刘长卿自己迁谪的悲苦命运。

诗句赏析:

颔联:秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

“秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。”颔联是围绕题中的“过”字展开描写的。“秋草”,“寒林”,“人去”,“日斜”,渲染出故宅一片萧条冷落的景色,而在这样的氛围中,诗人还要去“独寻”,一种景仰向慕、寂寞兴叹的心情,油然而生。寒林日斜,不仅是眼前所见,也是贾谊当时的实际处境,也正是李唐王朝危机形势的写照。

诗句赏析:

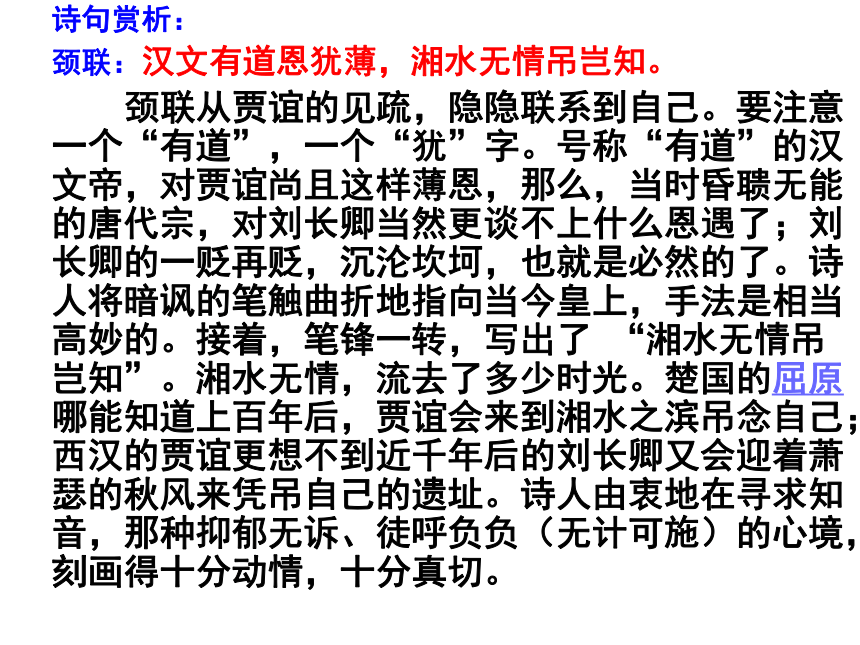

颈联:汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知。

颈联从贾谊的见疏,隐隐联系到自己。要注意一个“有道”,一个“犹”字。号称“有道”的汉文帝,对贾谊尚且这样薄恩,那么,当时昏聩无能的唐代宗,对刘长卿当然更谈不上什么恩遇了;刘长卿的一贬再贬,沉沦坎坷,也就是必然的了。诗人将暗讽的笔触曲折地指向当今皇上,手法是相当高妙的。接着,笔锋一转,写出了 “湘水无情吊岂知”。湘水无情,流去了多少时光。楚国的屈原哪能知道上百年后,贾谊会来到湘水之滨吊念自己;西汉的贾谊更想不到近千年后的刘长卿又会迎着萧瑟的秋风来凭吊自己的遗址。诗人由衷地在寻求知音,那种抑郁无诉、徒呼负负(无计可施)的心境,刻画得十分动情,十分真切。

诗句赏析:

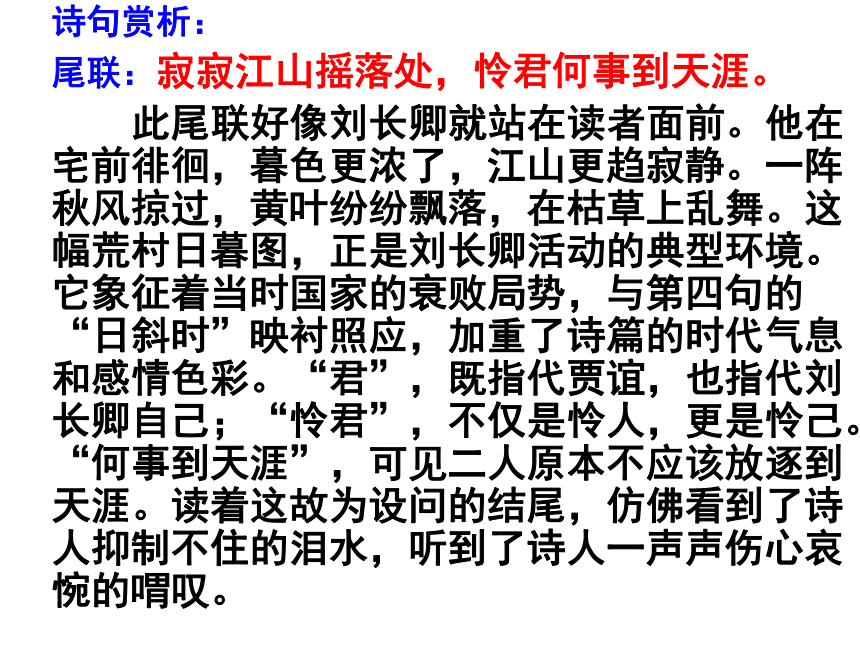

尾联:寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯。

此尾联好像刘长卿就站在读者面前。他在宅前徘徊,暮色更浓了,江山更趋寂静。一阵秋风掠过,黄叶纷纷飘落,在枯草上乱舞。这幅荒村日暮图,正是刘长卿活动的典型环境。它象征着当时国家的衰败局势,与第四句的“日斜时”映衬照应,加重了诗篇的时代气息和感彩。“君”,既指代贾谊,也指代刘长卿自己;“怜君”,不仅是怜人,更是怜己。“何事到天涯”,可见二人原本不应该放逐到天涯。读着这故为设问的结尾,仿佛看到了诗人抑制不住的泪水,听到了诗人一声声伤心哀惋的喟叹。

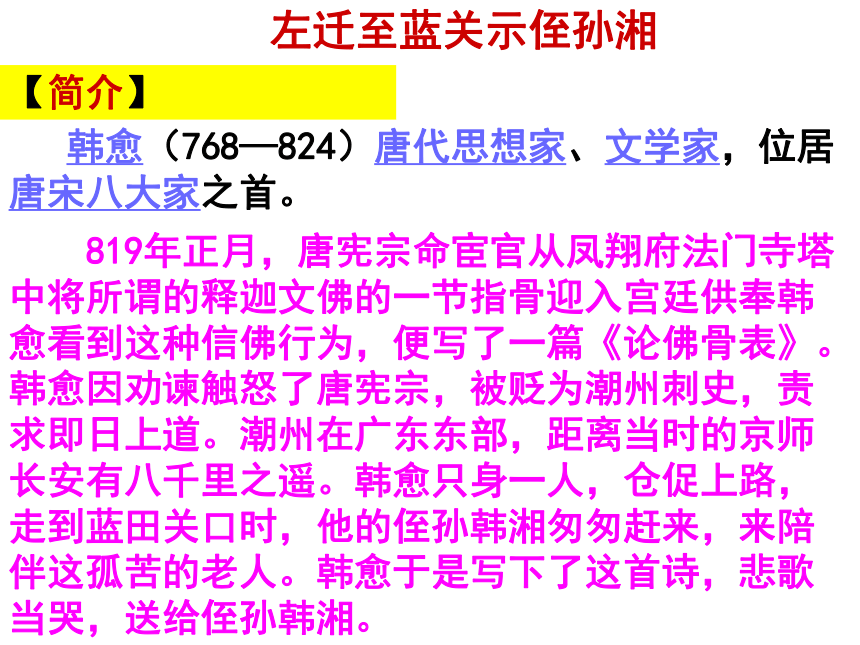

韩愈(768—824)唐代思想家、文学家,位居唐宋八大家之首。

【简介】

819年正月,唐宪宗命宦官从凤翔府法门寺塔中将所谓的释迦文佛的一节指骨迎入宫廷供奉韩愈看到这种信佛行为,便写了一篇《论佛骨表》。韩愈因劝谏触怒了唐宪宗,被贬为潮州刺史,责求即日上道。潮州在广东东部,距离当时的京师长安有八千里之遥。韩愈只身一人,仓促上路,走到蓝田关口时,他的侄孙韩湘匆匆赶来,来陪伴这孤苦的老人。韩愈于是写下了这首诗,悲歌当哭,送给侄孙韩湘。

左迁至蓝关示侄孙湘

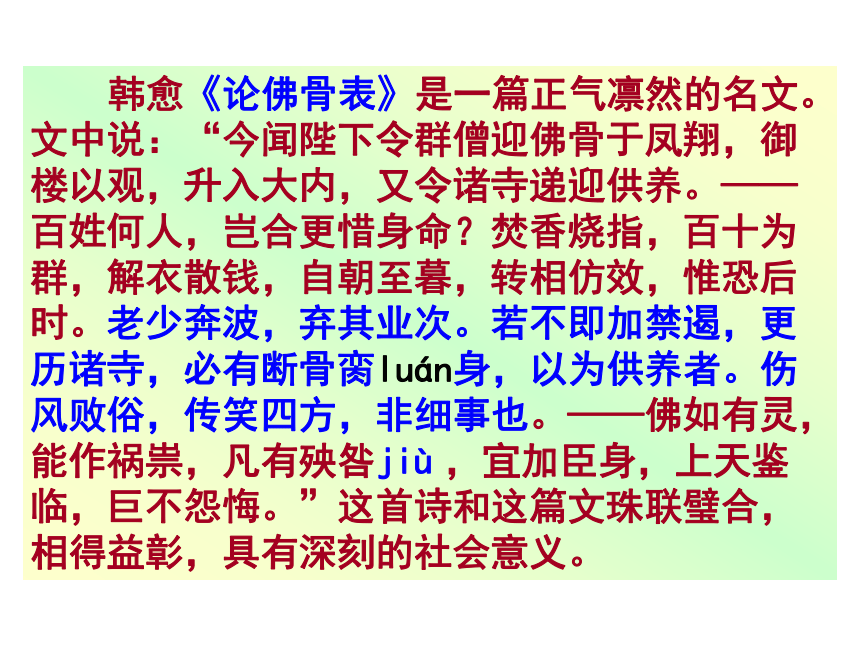

韩愈《论佛骨表》是一篇正气凛然的名文。文中说:“今闻陛下令群僧迎佛骨于凤翔,御楼以观,升入大内,又令诸寺递迎供养。——百姓何人,岂合更惜身命?焚香烧指,百十为群,解衣散钱,自朝至暮,转相仿效,惟恐后时。老少奔波,弃其业次。若不即加禁遏,更历诸寺,必有断骨脔luán身,以为供养者。伤风败俗,传笑四方,非细事也。——佛如有灵,能作祸祟,凡有殃咎jiù ,宜加臣身,上天鉴临,巨不怨悔。”这首诗和这篇文珠联璧合,相得益彰,具有深刻的社会意义。

封建时代的知识分子以治国平天下为人生价值的最高实现,由士而仕、投身宦海。但宦海有不测风云,忠而被贬,贤而遭迁不乏其人。除了降职、贬逐前往荒远之地外,不少人还经历过囹圄[líng yǔ]之祸。屈原,白居易,刘禹锡等,均曾有过这样辛酸凄惨的经历.

贬谪诗中,诗人一般会抒发什么样的情感?

1、英雄末路之悲

2、忠而被贬之愤

3、壮志难酬之怅

4、生不逢时之叹

5、羁旅行役之苦

6、怀乡念国之思……

清人纪昀认为《左迁至蓝关示侄孙湘》

“语极凄切,却不衰飒(颓废失落 )”

左迁至蓝关示侄孙湘

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

首联主要运用什么修辞?有何表达效果?蕴含诗人怎样的思想感情?

获罪之速

“朝奏”

“夕贬”

“一封”

“路八千”

对比

贬谪之远、之严厉

第一句中的“朝奏”与“夕贬”、“九重天”与“路八千”形成鲜明对比,让我们深切地感受到诗人命运的急剧变化。 透露出作者忠而遭贬的愤怨,也含蓄地表现了他刚直不阿、坚持真理的倔强性格。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

颔联表明诗人怎样的心迹 ?

欲为圣明除弊事

肯将衰朽惜残年

忠而遭贬的愤怒

坚持真理的倔强

申述忠心

对亲人、对国都的眷顾与依恋

心事过重、前路的艰辛

归路渺渺

前途茫茫

家何在

马不前

“一切景语皆情语”

写景的作用:

云横秦岭、雪拥蓝关语意双关,明写天气寒冷,暗写政治气候恶劣。

通过对壮阔景色的描绘.渲染出严峻冷酷的气氛,与孤苦渺小的个人形成强烈的对比,暗示前路的艰辛,露出英雄失路之悲.

首联写因“一封(书)”而获罪被贬,“朝夕”而已,可知龙颜已大怒,一贬便离京城八千里之遥,何异于发配充军?

颔联直书“除弊事”,申述自己忠而获罪和非罪远谪的愤慨,韩愈之刚直,于此可见一斑。目的明确,动机纯正,后果怎样,终亦不顾。此联有表白,有愤慨,而表达却颇为含蓄。“肯将衰朽惜残年”,大有为匡正祛邪义无反顾的勇气。

颈联即景抒情,既悲且壮。本联借“秦岭”、“蓝关”之自然景色表述了自己的愁苦悲戚心绪,同时也暗示了为上表付出的惨痛代价。这两句,一顾一瞻,顾者为长安,因云横秦岭,长安已不可见,“龙颜”难以再睹;瞻者乃潮州,奈何为蓝关

大雪所阻,前程曲折坎坷,不敢多想。“马”固不能“前”,“人”却能“前”乎?英雄失路,于此可知矣! “云横秦岭”、“雪拥蓝关”语意双关,明写天气寒冷,暗写政治气候恶劣。上一句是回顾,诗人不独系念家人,亦伤怀国事。下一句是前瞻,立马蓝关,大雪寒天,联想到前路的艰危,因而徘徊不前。

尾联很有“虽九死而不悔”的态度,沉痛而稳重。向侄孙从容地交代后事,“瘴江边”写出当地环境恶劣,传染病流行,同时写出作者对自己的前途很悲观,又写出自己意志坚定。绝不会因为贬官而改变自己的意志,进一步吐露了凄楚难言的激愤之情。

全诗熔叙事、写景、抒情为一炉,诗味浓郁,感情真切,对比鲜明。

清人纪昀认为《左迁至蓝关示侄孙湘》“语极凄切,却不衰飒”

语极凄切: “朝奏夕贬” “路八千”

“衰朽残年”

“家何在” “马不前”

“好收吾骨瘴江边”

不衰飒:景“云拥雪横” 境界雄浑 气势磅礴

情 慷慨激昂 刚正不阿

1、《左迁至蓝关示侄孙湘》中表明自己对国事的忠心的诗句 , 。

借景抒情,念家人,更系国事的诗句:

, 。

表明获罪之速的句子是:

欲为圣明除弊事 肯将衰朽惜残年

云横秦岭家何在 雪拥蓝关马不前

一封朝奏九重天 夕贬潮阳路八千

从容交代后事 ,进一步吐露了凄楚难言的激愤之情的句子是:

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

商山早行

温庭筠

温庭筠(约812-870年),本名歧,字飞卿,唐太原祁(今山西祁县)人,世居太原,是晚唐著名的诗人、词家。

在晚唐的诗人中,温庭筠声名鹊起,与李商隐齐名,史称“温李” ,都是唯美诗风的代表作家。

在晚唐的词家中,温庭筠填词最多,和著名的韦庄齐名 ,人称“温韦”。他的词有自己艺术风格上的特点,具有较高的艺术性,在词在发展史上占有一定的地位,有着突出的贡献,被誉为“花间派”鼻祖。

写作背景:

商山,也叫楚山,在今陕西商县东南。唐宣宗大中末年,他离开长安,出外宦游,经过这里。

诗人本是太原祁人,因在长安南郊(即“杜陵”)安了个家,在一些诗歌里,他把长安南郊说成故乡,本诗末句就把“杜陵”称为故乡。当他在商洛一带的山区里跋涉的时候,还念念不忘 “故乡”;晚上住在茅店里,也在做着“杜陵梦”。

商山早行

温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

1、本诗描写的是哪个季节的诗?

槲叶秋天即枯,经冬不谢,次年春枝抽芽时才纷纷飘落,枳花春季开花,可见是春季。

自学指导——整体感知

2、这首诗营造了两幅不同的画面,一幅是异乡的画面,一幅是故乡的画面,请找出相应的诗句

异乡:鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

故乡:因思杜陵梦,凫雁满回塘

3、找出两幅画面相应的意象,并用形象生动的语言再现画面,并概括两幅画面的意境的特点。

一座茅草店,沐浴在晓月的余辉中,木桥上,覆盖着早春的寒霜,早已印着行人凌乱的足迹。枯败的檞叶,落满了山间荒径,驿站墙头枳花开放,闪烁着白色的光。唯有报晓的雄鸡啼声高亢,但它们并未给这灰白冷寂的世界带来丝毫生气。

春天来了,我的家乡杜陵,一群群凫雁,正欢快地嬉戏在曲折、温暖的池塘里。

凄清、冷寂

温馨美好

《商山早行》——名句赏析

“鸡声茅店月,人迹板桥霜”历来脍炙人口,此诗颔联除对仗外,其构成形式还有什么特点?

意象组合:没有动词,只有名词组成的意象叠加在一起。这句诗可分解为代表十种景物的十个名词:鸡、声、茅、店、月、人、迹、板、桥、霜。不用动词、形容词,纯用名词组成诗句,不用一二闲字 ,不标明名词间的关系,使之间的关联有跳跃性,能调动读者的思考,让读者自由组合,获得广阔的想象理解的空间,组成的画面更丰满。这就是古典诗歌的“意象叠加”法。

组合手法的示例:

1、枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。 (马致远《天净沙 秋思》)

2、楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

(陆游《书愤》)

3、细草微风岸,危樯独夜舟。

(杜甫《旅夜抒怀》)

4、桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。

(黄庭坚《寄黄几复》)

4、这两幅不同的画面有何关联?运用了哪些表现手法?

作者由异乡的景色联想到昨夜梦中故乡的景色,渲染烘托了作者的悠悠乡思。这两幅画面虽然意境不同,但是表现的诗人的感情是一致的。(情感)

表现手法:运用对比反衬,以梦中的乐景反衬眼前的哀情;又运用虚实结合的手法,一实一虚,虚实相生。

《商山早行》——小结

这首诗选取了一些富有意味的典型意象,运用意象组合、相互映衬、虚实相生等手法,表现了作者旅途中的孤独寂寞,对家乡的思念之情以及仕途失意的落寞情怀。

《月夜忆舍弟》

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

《月夜忆舍弟》是唐代大诗人杜甫创作的一首五律。此诗首联和颔联写景,烘托出战争的氛围。颈联和尾联在此基础上写兄弟因战乱而离散,居无定处,杳无音讯,于是思念之情油然而生,特别是在入秋以后的白露时节,在戍楼上的鼓声和失群孤雁的哀鸣声的映衬之下,这种思念之情越发显得深沉和浓烈。全诗托物咏怀,层次井然,格调沉郁哀伤,真挚感人。

诗歌赏析

首联: 戍鼓断人行,边秋一雁声。

题目是“月夜”,作者却不从月夜写起,而是首先描绘了一幅边塞秋天的图景:“戍鼓断人行,边秋一雁声。”路断行人,写出所见;戍鼓雁声,写出所闻。耳目所及皆是一片凄凉景象。沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声不仅没有带来一丝活气,反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。“断人行”点明社会环境,说明战事仍然频繁、激烈,道路为之阻隔。两句诗渲染了浓重悲凉的气氛,点明“月夜”的背景。

诗歌赏析

颔联:露从今夜白,月是故乡明。

颔联点题。“露从今夜白”,既写景,也点明时令。那是在白露节的夜晚,清露盈盈,令人顿生寒意。“月是故乡明”,也是写景,却与上句略有不同。作者所写的不完全是客观实景,而是融入了自己的主观感情。明明是普天之下共一轮明月,本无差别,偏要说故乡的月亮最明;明明是作者自己的心理幻觉,偏要说得那么肯定,不容质疑。然而,这种以幻作真的手法却使人觉得合乎情理,这是因为它深刻地表现了作者微妙的心理,突出了对故乡的感怀。这两句在炼句上也很见功力,它要说的不过是“今夜露白”,“故乡月明”,只是将词序这么一换,语气便分外矫健有力。

颈联:有弟皆分散,无家问死生。

颈联由望月转入抒情,过渡十分自然。月光常会引人遐想,更容易勾起思乡之念。诗人今遭逢离乱,又在这清冷的月夜,更是别有一番滋味在心头。在他的绵绵愁思中夹杂着生离死别的焦虑不安,语气也分外沉痛。“有弟皆分散,无家问死生”,上句说弟兄离散,天各一方;下句说家已不存,生死难卜,写得肝肠寸断,感人至深。这两句诗也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

尾联:寄书长不达,况乃未休兵。

尾联紧承颈联进一步抒发内心的忧虑之情。亲人们四处流散,平时寄书尚且常常不达,更何况战事频仍,生死茫茫当更难料。含蓄蕴藉,一结无限深情。

长沙过贾谊宅

刘长卿

三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知。

寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯。

诗句赏析:

首联:三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。

“三年谪宦此栖迟,万古惟留楚客悲。”“三年谪宦”,只落得“万古”留悲,上下句意钩连相生,呼应紧凑,给人以抑郁沉重的悲凉之感。“此”字,点出了“贾谊宅”。“栖迟”,像鸟儿那样的敛翅歇息,飞不起来,这种生活本就是惊惶不安的,用以暗喻贾谊的仕途失意,是恰当的。“楚客”,流落在楚地的客人,标举贾谊的身份。一个“悲”字,直贯篇末,奠定了全诗凄怆忧愤的基调,不仅切合贾谊的一生,也暗寓了刘长卿自己迁谪的悲苦命运。

诗句赏析:

颔联:秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。

“秋草独寻人去后,寒林空见日斜时。”颔联是围绕题中的“过”字展开描写的。“秋草”,“寒林”,“人去”,“日斜”,渲染出故宅一片萧条冷落的景色,而在这样的氛围中,诗人还要去“独寻”,一种景仰向慕、寂寞兴叹的心情,油然而生。寒林日斜,不仅是眼前所见,也是贾谊当时的实际处境,也正是李唐王朝危机形势的写照。

诗句赏析:

颈联:汉文有道恩犹薄,湘水无情吊岂知。

颈联从贾谊的见疏,隐隐联系到自己。要注意一个“有道”,一个“犹”字。号称“有道”的汉文帝,对贾谊尚且这样薄恩,那么,当时昏聩无能的唐代宗,对刘长卿当然更谈不上什么恩遇了;刘长卿的一贬再贬,沉沦坎坷,也就是必然的了。诗人将暗讽的笔触曲折地指向当今皇上,手法是相当高妙的。接着,笔锋一转,写出了 “湘水无情吊岂知”。湘水无情,流去了多少时光。楚国的屈原哪能知道上百年后,贾谊会来到湘水之滨吊念自己;西汉的贾谊更想不到近千年后的刘长卿又会迎着萧瑟的秋风来凭吊自己的遗址。诗人由衷地在寻求知音,那种抑郁无诉、徒呼负负(无计可施)的心境,刻画得十分动情,十分真切。

诗句赏析:

尾联:寂寂江山摇落处,怜君何事到天涯。

此尾联好像刘长卿就站在读者面前。他在宅前徘徊,暮色更浓了,江山更趋寂静。一阵秋风掠过,黄叶纷纷飘落,在枯草上乱舞。这幅荒村日暮图,正是刘长卿活动的典型环境。它象征着当时国家的衰败局势,与第四句的“日斜时”映衬照应,加重了诗篇的时代气息和感彩。“君”,既指代贾谊,也指代刘长卿自己;“怜君”,不仅是怜人,更是怜己。“何事到天涯”,可见二人原本不应该放逐到天涯。读着这故为设问的结尾,仿佛看到了诗人抑制不住的泪水,听到了诗人一声声伤心哀惋的喟叹。

韩愈(768—824)唐代思想家、文学家,位居唐宋八大家之首。

【简介】

819年正月,唐宪宗命宦官从凤翔府法门寺塔中将所谓的释迦文佛的一节指骨迎入宫廷供奉韩愈看到这种信佛行为,便写了一篇《论佛骨表》。韩愈因劝谏触怒了唐宪宗,被贬为潮州刺史,责求即日上道。潮州在广东东部,距离当时的京师长安有八千里之遥。韩愈只身一人,仓促上路,走到蓝田关口时,他的侄孙韩湘匆匆赶来,来陪伴这孤苦的老人。韩愈于是写下了这首诗,悲歌当哭,送给侄孙韩湘。

左迁至蓝关示侄孙湘

韩愈《论佛骨表》是一篇正气凛然的名文。文中说:“今闻陛下令群僧迎佛骨于凤翔,御楼以观,升入大内,又令诸寺递迎供养。——百姓何人,岂合更惜身命?焚香烧指,百十为群,解衣散钱,自朝至暮,转相仿效,惟恐后时。老少奔波,弃其业次。若不即加禁遏,更历诸寺,必有断骨脔luán身,以为供养者。伤风败俗,传笑四方,非细事也。——佛如有灵,能作祸祟,凡有殃咎jiù ,宜加臣身,上天鉴临,巨不怨悔。”这首诗和这篇文珠联璧合,相得益彰,具有深刻的社会意义。

封建时代的知识分子以治国平天下为人生价值的最高实现,由士而仕、投身宦海。但宦海有不测风云,忠而被贬,贤而遭迁不乏其人。除了降职、贬逐前往荒远之地外,不少人还经历过囹圄[líng yǔ]之祸。屈原,白居易,刘禹锡等,均曾有过这样辛酸凄惨的经历.

贬谪诗中,诗人一般会抒发什么样的情感?

1、英雄末路之悲

2、忠而被贬之愤

3、壮志难酬之怅

4、生不逢时之叹

5、羁旅行役之苦

6、怀乡念国之思……

清人纪昀认为《左迁至蓝关示侄孙湘》

“语极凄切,却不衰飒(颓废失落 )”

左迁至蓝关示侄孙湘

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前。

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

首联主要运用什么修辞?有何表达效果?蕴含诗人怎样的思想感情?

获罪之速

“朝奏”

“夕贬”

“一封”

“路八千”

对比

贬谪之远、之严厉

第一句中的“朝奏”与“夕贬”、“九重天”与“路八千”形成鲜明对比,让我们深切地感受到诗人命运的急剧变化。 透露出作者忠而遭贬的愤怨,也含蓄地表现了他刚直不阿、坚持真理的倔强性格。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。

颔联表明诗人怎样的心迹 ?

欲为圣明除弊事

肯将衰朽惜残年

忠而遭贬的愤怒

坚持真理的倔强

申述忠心

对亲人、对国都的眷顾与依恋

心事过重、前路的艰辛

归路渺渺

前途茫茫

家何在

马不前

“一切景语皆情语”

写景的作用:

云横秦岭、雪拥蓝关语意双关,明写天气寒冷,暗写政治气候恶劣。

通过对壮阔景色的描绘.渲染出严峻冷酷的气氛,与孤苦渺小的个人形成强烈的对比,暗示前路的艰辛,露出英雄失路之悲.

首联写因“一封(书)”而获罪被贬,“朝夕”而已,可知龙颜已大怒,一贬便离京城八千里之遥,何异于发配充军?

颔联直书“除弊事”,申述自己忠而获罪和非罪远谪的愤慨,韩愈之刚直,于此可见一斑。目的明确,动机纯正,后果怎样,终亦不顾。此联有表白,有愤慨,而表达却颇为含蓄。“肯将衰朽惜残年”,大有为匡正祛邪义无反顾的勇气。

颈联即景抒情,既悲且壮。本联借“秦岭”、“蓝关”之自然景色表述了自己的愁苦悲戚心绪,同时也暗示了为上表付出的惨痛代价。这两句,一顾一瞻,顾者为长安,因云横秦岭,长安已不可见,“龙颜”难以再睹;瞻者乃潮州,奈何为蓝关

大雪所阻,前程曲折坎坷,不敢多想。“马”固不能“前”,“人”却能“前”乎?英雄失路,于此可知矣! “云横秦岭”、“雪拥蓝关”语意双关,明写天气寒冷,暗写政治气候恶劣。上一句是回顾,诗人不独系念家人,亦伤怀国事。下一句是前瞻,立马蓝关,大雪寒天,联想到前路的艰危,因而徘徊不前。

尾联很有“虽九死而不悔”的态度,沉痛而稳重。向侄孙从容地交代后事,“瘴江边”写出当地环境恶劣,传染病流行,同时写出作者对自己的前途很悲观,又写出自己意志坚定。绝不会因为贬官而改变自己的意志,进一步吐露了凄楚难言的激愤之情。

全诗熔叙事、写景、抒情为一炉,诗味浓郁,感情真切,对比鲜明。

清人纪昀认为《左迁至蓝关示侄孙湘》“语极凄切,却不衰飒”

语极凄切: “朝奏夕贬” “路八千”

“衰朽残年”

“家何在” “马不前”

“好收吾骨瘴江边”

不衰飒:景“云拥雪横” 境界雄浑 气势磅礴

情 慷慨激昂 刚正不阿

1、《左迁至蓝关示侄孙湘》中表明自己对国事的忠心的诗句 , 。

借景抒情,念家人,更系国事的诗句:

, 。

表明获罪之速的句子是:

欲为圣明除弊事 肯将衰朽惜残年

云横秦岭家何在 雪拥蓝关马不前

一封朝奏九重天 夕贬潮阳路八千

从容交代后事 ,进一步吐露了凄楚难言的激愤之情的句子是:

知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

商山早行

温庭筠

温庭筠(约812-870年),本名歧,字飞卿,唐太原祁(今山西祁县)人,世居太原,是晚唐著名的诗人、词家。

在晚唐的诗人中,温庭筠声名鹊起,与李商隐齐名,史称“温李” ,都是唯美诗风的代表作家。

在晚唐的词家中,温庭筠填词最多,和著名的韦庄齐名 ,人称“温韦”。他的词有自己艺术风格上的特点,具有较高的艺术性,在词在发展史上占有一定的地位,有着突出的贡献,被誉为“花间派”鼻祖。

写作背景:

商山,也叫楚山,在今陕西商县东南。唐宣宗大中末年,他离开长安,出外宦游,经过这里。

诗人本是太原祁人,因在长安南郊(即“杜陵”)安了个家,在一些诗歌里,他把长安南郊说成故乡,本诗末句就把“杜陵”称为故乡。当他在商洛一带的山区里跋涉的时候,还念念不忘 “故乡”;晚上住在茅店里,也在做着“杜陵梦”。

商山早行

温庭筠

晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘。

1、本诗描写的是哪个季节的诗?

槲叶秋天即枯,经冬不谢,次年春枝抽芽时才纷纷飘落,枳花春季开花,可见是春季。

自学指导——整体感知

2、这首诗营造了两幅不同的画面,一幅是异乡的画面,一幅是故乡的画面,请找出相应的诗句

异乡:鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

故乡:因思杜陵梦,凫雁满回塘

3、找出两幅画面相应的意象,并用形象生动的语言再现画面,并概括两幅画面的意境的特点。

一座茅草店,沐浴在晓月的余辉中,木桥上,覆盖着早春的寒霜,早已印着行人凌乱的足迹。枯败的檞叶,落满了山间荒径,驿站墙头枳花开放,闪烁着白色的光。唯有报晓的雄鸡啼声高亢,但它们并未给这灰白冷寂的世界带来丝毫生气。

春天来了,我的家乡杜陵,一群群凫雁,正欢快地嬉戏在曲折、温暖的池塘里。

凄清、冷寂

温馨美好

《商山早行》——名句赏析

“鸡声茅店月,人迹板桥霜”历来脍炙人口,此诗颔联除对仗外,其构成形式还有什么特点?

意象组合:没有动词,只有名词组成的意象叠加在一起。这句诗可分解为代表十种景物的十个名词:鸡、声、茅、店、月、人、迹、板、桥、霜。不用动词、形容词,纯用名词组成诗句,不用一二闲字 ,不标明名词间的关系,使之间的关联有跳跃性,能调动读者的思考,让读者自由组合,获得广阔的想象理解的空间,组成的画面更丰满。这就是古典诗歌的“意象叠加”法。

组合手法的示例:

1、枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。 (马致远《天净沙 秋思》)

2、楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

(陆游《书愤》)

3、细草微风岸,危樯独夜舟。

(杜甫《旅夜抒怀》)

4、桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。

(黄庭坚《寄黄几复》)

4、这两幅不同的画面有何关联?运用了哪些表现手法?

作者由异乡的景色联想到昨夜梦中故乡的景色,渲染烘托了作者的悠悠乡思。这两幅画面虽然意境不同,但是表现的诗人的感情是一致的。(情感)

表现手法:运用对比反衬,以梦中的乐景反衬眼前的哀情;又运用虚实结合的手法,一实一虚,虚实相生。

《商山早行》——小结

这首诗选取了一些富有意味的典型意象,运用意象组合、相互映衬、虚实相生等手法,表现了作者旅途中的孤独寂寞,对家乡的思念之情以及仕途失意的落寞情怀。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 我爱这土地

- 3 乡愁(余光中)

- 4 你是人间的四月天

- 5 我看

- 任务二 自由朗诵

- 任务三 尝试创作

- 名著导读(一)《艾青诗选》:如何读诗

- 第二单元

- 6 敬业与乐业

- 7 就英法联军远征中国致巴特勒上尉的信

- 8* 论教养

- 9* 精神的三间小屋

- 写作 观点要明确

- 第三单元

- 10 岳阳楼记

- 11 醉翁亭记

- 12* 湖心亭看雪

- 13 诗词三首

- 写作 议论要言之有据

- 课外古诗词诵读(一)

- 第四单元

- 14 故乡

- 15 我的叔叔于勒

- 16* 孤独之旅

- 写作 学习缩写

- 第五单元

- 17 中国人失掉自信力了吗

- 18 怀疑与学问

- 19 谈创造性思维

- 20* 创造宣言

- 写作 论证要合理

- 口语交际 讨论

- 第六单元

- 21 智取生辰纲

- 22 范进中举

- 23* 三顾茅庐

- 24* 刘姥姥进大观园

- 写作 学习改写

- 名著导读(二) 《水浒传》:古典小说的阅读

- 课外古诗词诵读(二)