统编版历史选择性必修一第一课国家制度和社会治理 课课练

文档属性

| 名称 | 统编版历史选择性必修一第一课国家制度和社会治理 课课练 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 320.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-16 14:01:55 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第一课 中国古代政治制度的形成与发展

一、单选题(84分)

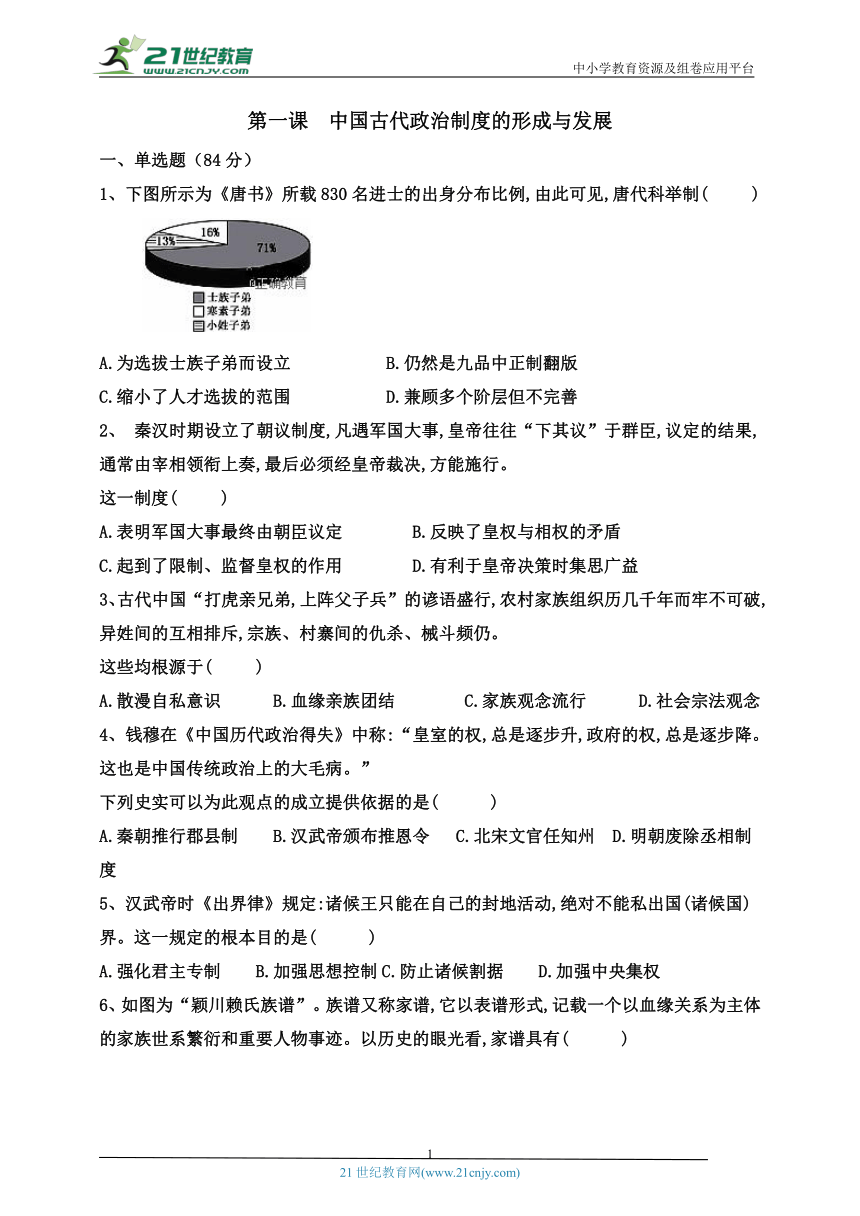

1、下图所示为《唐书》所载830名进士的出身分布比例,由此可见,唐代科举制( )

A.为选拔士族子弟而设立 B.仍然是九品中正制翻版

C.缩小了人才选拔的范围 D.兼顾多个阶层但不完善

2、 秦汉时期设立了朝议制度,凡遇军国大事,皇帝往往“下其议”于群臣,议定的结果,通常由宰相领衔上奏,最后必须经皇帝裁决,方能施行。

这一制度( )

A.表明军国大事最终由朝臣议定 B.反映了皇权与相权的矛盾

C.起到了限制、监督皇权的作用 D.有利于皇帝决策时集思广益

3、古代中国“打虎亲兄弟,上阵父子兵”的谚语盛行,农村家族组织历几千年而牢不可破,异姓间的互相排斥,宗族、村寨间的仇杀、械斗频仍。

这些均根源于( )

A.散漫自私意识 B.血缘亲族团结 C.家族观念流行 D.社会宗法观念

4、钱穆在《中国历代政治得失》中称:“皇室的权,总是逐步升,政府的权,总是逐步降。这也是中国传统政治上的大毛病。”

下列史实可以为此观点的成立提供依据的是( )

A.秦朝推行郡县制 B.汉武帝颁布推恩令 C.北宋文官任知州 D.明朝废除丞相制度

5、汉武帝时《出界律》规定:诸候王只能在自己的封地活动,绝对不能私出国(诸候国)界。这一规定的根本目的是( )

A.强化君主专制 B.加强思想控制C.防止诸候割据 D.加强中央集权

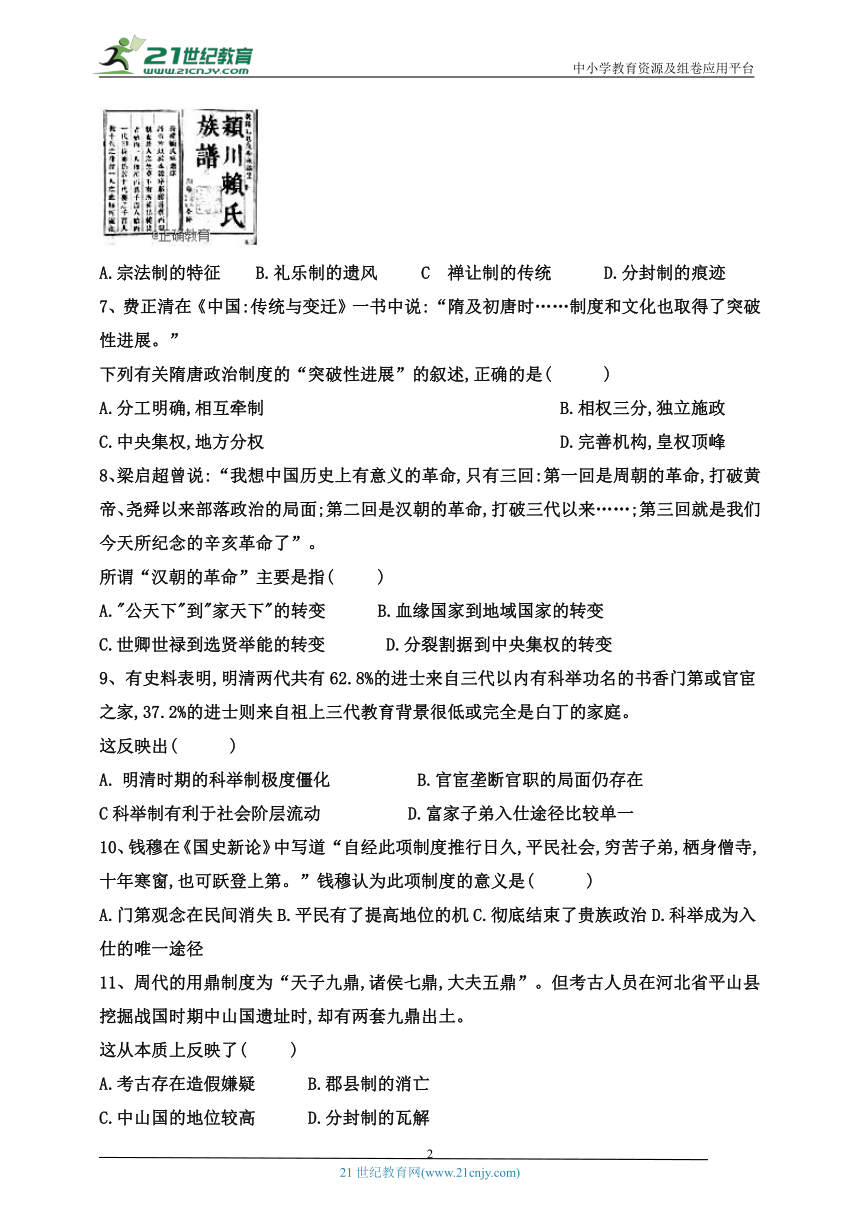

6、如图为“颖川赖氏族谱”。族谱又称家谱,它以表谱形式,记载一个以血缘关系为主体的家族世系繁衍和重要人物事迹。以历史的眼光看,家谱具有( )

A.宗法制的特征 B.礼乐制的遗风 C 禅让制的传统 D.分封制的痕迹

7、费正清在《中国:传统与变迁》一书中说:“隋及初唐时……制度和文化也取得了突破性进展。”

下列有关隋唐政治制度的“突破性进展”的叙述,正确的是( )

A.分工明确,相互牵制 B.相权三分,独立施政

C.中央集权,地方分权 D.完善机构,皇权顶峰

8、梁启超曾说:“我想中国历史上有意义的革命,只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来……;第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了”。

所谓“汉朝的革命”主要是指( )

A."公天下"到"家天下"的转变 B.血缘国家到地域国家的转变

C.世卿世禄到选贤举能的转变 D.分裂割据到中央集权的转变

9、有史料表明,明清两代共有62.8%的进士来自三代以内有科举功名的书香门第或官宦之家,37.2%的进士则来自祖上三代教育背景很低或完全是白丁的家庭。

这反映出( )

A. 明清时期的科举制极度僵化 B.官宦垄断官职的局面仍存在

C科举制有利于社会阶层流动 D.富家子弟入仕途径比较单一

10、钱穆在《国史新论》中写道“自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。”钱穆认为此项制度的意义是( )

A.门第观念在民间消失B.平民有了提高地位的机C.彻底结束了贵族政治D.科举成为入仕的唯一途径

11、周代的用鼎制度为“天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎”。但考古人员在河北省平山县挖掘战国时期中山国遗址时,却有两套九鼎出土。

这从本质上反映了( )

A.考古存在造假嫌疑 B.郡县制的消亡

C.中山国的地位较高 D.分封制的瓦解

12、下表反映出西周社会的本质特征是( )

身份 使用乐器 乐舞的规模

天子 宫悬:悬挂的乐器四面排列 64人

诸侯 轩悬:悬挂的乐器三面排列 48人

卿、大夫 判悬:悬挂的乐器两面排列 32人

士 特悬:悬挂的乐器一面排列 16人

A.贵族生活腐化 B.血缘色彩浓厚 C社会等级森严 D.音乐发展迅速

13、唐文宗想把女儿嫁给当时的北方大姓士族,遭到拒绝。文宗怒曰:“民间修婚姻,不计官品而尚阀阅,我家二百年天子,顾不及崔、卢(北方大姓)耶 ”

这表明唐朝( )

A.中央集权遭到冲击 B.宗法观念根深蒂固

C.门阀政治影响深远 D.婚姻制度变革艰难

14、樊树志在《国史十六讲》中说:“政治与血缘的结合,看似牢不可破,其实不然。既然周天子授土授民给诸侯叫做‘建国’,诸侯授土授民给卿、大夫叫做‘立家’,因此对于士、庶民而言,就有‘国’与‘家’的对立,他们把自己的宗族称为‘家’,只知效忠于‘家’,而不知效忠于‘国’。”

材料表明( )

A.分封制在历史上的作用是弊大于利 B.宗法制与分封制是互为表里的关系

C.宗法制是古代中围政治制度的核心 D.分封制隐含着国家分裂割据的因素

15、唐、宋之间仅相隔短短半个世纪的分裂,已成为中国以后历史的模式。国家再也没有像在汉朝崩溃以后那样,经历长达数世纪的混乱局面。其原因是,自唐朝起,中国文明规模巨大,根深蒂固,不可能形成长期分裂的状态。……中国人自己认为分裂和随之而来的混乱是反常的、不幸的。有句古话说:“犹如一个天空不能有两个太阳,中国不能有两个国家或两个皇帝。”

对此解读正确的是( )

A.隋唐中央集权制度的完善消除了地方分裂割据的政治基础

B.经济的发展和各地经济联系的加强消除了割据的经济基础

C.君权神授和专制主义的极端加强对维护国家统一作用巨大

D.“大一统”的民族心理及对稳定的孜孜追求使分裂局面不能长久

16、秦汉时,丞相一职由一人担当,但隋唐时期三省的长官都是丞相,到了北宋相当于丞相的官职就更多了。这一现象反映了( )

A.专制主义中央集权的不断加强 B.封建中央政府民主政治的不断发展

C.丞相权力的不断分散 D.中央对地方政府控制的日益严密

17、山西曲沃晋侯苏的墓葬中曾出土过一套编钟。编钟上的一段铭文记载:“王亲令晋侯苏:率乃师……伐夙夷。”这反映了诸侯要对周王尽的义务是( )

A.朝觐述职 B.镇守疆土 C.出征作战 D.交纳贡赋

18、章有的讲一件事,有的讲两三件事,共计3291件事情,皇帝平均一天要处理411件事。

在这样的背景下,为有效处理政务,明朝的措施是( )

A.设立中朝 B.设立丞相 C.设立殿阁大学士 D.设立军机处

19、“他在官职上的地位虽然低,他在政府里的权任却很高。因为一切奏章,政事,看详批答,都要经他们手。”

文中“他”的身份可能是( )

A.秦朝御史大夫 B.唐朝尚书令 C.元朝中书令 D.明朝内阁大学士

20、“凡京奏,禁中称文书,必发阁臣票拟。阁票用本、纸、小帖、墨字,内照票拟,或皇上御笔,或宦官代书,具即在文书上面用朱字。阁票如有未合上意,上加笔削或发下改票,阁臣随即封上,间有执正强争,也多曲折。”

由此可见,明朝内阁( )

A.地位很高,负责全国的行政事务 B.是具有决策权的内侍机构

C.是君主专制制度的产物 D.与皇帝权力相互制衡

21、元朝赵天麟说:“今立行省于外,维持错综,众建其官,有诸侯之镇而无诸侯之权,可谓于审力之形矣。”

材料表明元朝设置行省是为了( )

A.分割官员权力,牵制地方重臣 B.拓宽选官渠道,扩大统治区域

C.管辖边疆地区,提高行政效率 D.削弱地方割据,减少财政开支

二、材料题(16分)

22、 山东省又称“齐鲁大地”,因其地理位置重要,我国古代各王朝都利用各种方式对其进行了管辖。阅读以下材料请回答:

1.结合材料一说明山东省为什么又称“齐鲁大地” (2分)

2.材料一和材料二分别体现了哪一朝代对山东省的管辖 从中看出它们各自采取了什么样的行政管理制度 (6分)

3.据材料三说明元朝时实行的地方行政制度是什么 在这种制度下,是如何加强对山东管辖的 (4分)

4.我国古代地方行政管理制度的逐步完善有何积极作用 (4分)

答案:DDDDD AACCB DCCDD ACCDC A

1.在古代,山东省曾分封过齐、鲁两个诸侯国。

2.西周和西汉前朝。分封制和郡国并行制。3.行省制度。山东归中书省直接管辖。4.有利于我国统一的多民族国家的形成、发展和巩固;有利于促进经济发展和政治稳定。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

第一课 中国古代政治制度的形成与发展

一、单选题(84分)

1、下图所示为《唐书》所载830名进士的出身分布比例,由此可见,唐代科举制( )

A.为选拔士族子弟而设立 B.仍然是九品中正制翻版

C.缩小了人才选拔的范围 D.兼顾多个阶层但不完善

2、 秦汉时期设立了朝议制度,凡遇军国大事,皇帝往往“下其议”于群臣,议定的结果,通常由宰相领衔上奏,最后必须经皇帝裁决,方能施行。

这一制度( )

A.表明军国大事最终由朝臣议定 B.反映了皇权与相权的矛盾

C.起到了限制、监督皇权的作用 D.有利于皇帝决策时集思广益

3、古代中国“打虎亲兄弟,上阵父子兵”的谚语盛行,农村家族组织历几千年而牢不可破,异姓间的互相排斥,宗族、村寨间的仇杀、械斗频仍。

这些均根源于( )

A.散漫自私意识 B.血缘亲族团结 C.家族观念流行 D.社会宗法观念

4、钱穆在《中国历代政治得失》中称:“皇室的权,总是逐步升,政府的权,总是逐步降。这也是中国传统政治上的大毛病。”

下列史实可以为此观点的成立提供依据的是( )

A.秦朝推行郡县制 B.汉武帝颁布推恩令 C.北宋文官任知州 D.明朝废除丞相制度

5、汉武帝时《出界律》规定:诸候王只能在自己的封地活动,绝对不能私出国(诸候国)界。这一规定的根本目的是( )

A.强化君主专制 B.加强思想控制C.防止诸候割据 D.加强中央集权

6、如图为“颖川赖氏族谱”。族谱又称家谱,它以表谱形式,记载一个以血缘关系为主体的家族世系繁衍和重要人物事迹。以历史的眼光看,家谱具有( )

A.宗法制的特征 B.礼乐制的遗风 C 禅让制的传统 D.分封制的痕迹

7、费正清在《中国:传统与变迁》一书中说:“隋及初唐时……制度和文化也取得了突破性进展。”

下列有关隋唐政治制度的“突破性进展”的叙述,正确的是( )

A.分工明确,相互牵制 B.相权三分,独立施政

C.中央集权,地方分权 D.完善机构,皇权顶峰

8、梁启超曾说:“我想中国历史上有意义的革命,只有三回:第一回是周朝的革命,打破黄帝、尧舜以来部落政治的局面;第二回是汉朝的革命,打破三代以来……;第三回就是我们今天所纪念的辛亥革命了”。

所谓“汉朝的革命”主要是指( )

A."公天下"到"家天下"的转变 B.血缘国家到地域国家的转变

C.世卿世禄到选贤举能的转变 D.分裂割据到中央集权的转变

9、有史料表明,明清两代共有62.8%的进士来自三代以内有科举功名的书香门第或官宦之家,37.2%的进士则来自祖上三代教育背景很低或完全是白丁的家庭。

这反映出( )

A. 明清时期的科举制极度僵化 B.官宦垄断官职的局面仍存在

C科举制有利于社会阶层流动 D.富家子弟入仕途径比较单一

10、钱穆在《国史新论》中写道“自经此项制度推行日久,平民社会,穷苦子弟,栖身僧寺,十年寒窗,也可跃登上第。”钱穆认为此项制度的意义是( )

A.门第观念在民间消失B.平民有了提高地位的机C.彻底结束了贵族政治D.科举成为入仕的唯一途径

11、周代的用鼎制度为“天子九鼎,诸侯七鼎,大夫五鼎”。但考古人员在河北省平山县挖掘战国时期中山国遗址时,却有两套九鼎出土。

这从本质上反映了( )

A.考古存在造假嫌疑 B.郡县制的消亡

C.中山国的地位较高 D.分封制的瓦解

12、下表反映出西周社会的本质特征是( )

身份 使用乐器 乐舞的规模

天子 宫悬:悬挂的乐器四面排列 64人

诸侯 轩悬:悬挂的乐器三面排列 48人

卿、大夫 判悬:悬挂的乐器两面排列 32人

士 特悬:悬挂的乐器一面排列 16人

A.贵族生活腐化 B.血缘色彩浓厚 C社会等级森严 D.音乐发展迅速

13、唐文宗想把女儿嫁给当时的北方大姓士族,遭到拒绝。文宗怒曰:“民间修婚姻,不计官品而尚阀阅,我家二百年天子,顾不及崔、卢(北方大姓)耶 ”

这表明唐朝( )

A.中央集权遭到冲击 B.宗法观念根深蒂固

C.门阀政治影响深远 D.婚姻制度变革艰难

14、樊树志在《国史十六讲》中说:“政治与血缘的结合,看似牢不可破,其实不然。既然周天子授土授民给诸侯叫做‘建国’,诸侯授土授民给卿、大夫叫做‘立家’,因此对于士、庶民而言,就有‘国’与‘家’的对立,他们把自己的宗族称为‘家’,只知效忠于‘家’,而不知效忠于‘国’。”

材料表明( )

A.分封制在历史上的作用是弊大于利 B.宗法制与分封制是互为表里的关系

C.宗法制是古代中围政治制度的核心 D.分封制隐含着国家分裂割据的因素

15、唐、宋之间仅相隔短短半个世纪的分裂,已成为中国以后历史的模式。国家再也没有像在汉朝崩溃以后那样,经历长达数世纪的混乱局面。其原因是,自唐朝起,中国文明规模巨大,根深蒂固,不可能形成长期分裂的状态。……中国人自己认为分裂和随之而来的混乱是反常的、不幸的。有句古话说:“犹如一个天空不能有两个太阳,中国不能有两个国家或两个皇帝。”

对此解读正确的是( )

A.隋唐中央集权制度的完善消除了地方分裂割据的政治基础

B.经济的发展和各地经济联系的加强消除了割据的经济基础

C.君权神授和专制主义的极端加强对维护国家统一作用巨大

D.“大一统”的民族心理及对稳定的孜孜追求使分裂局面不能长久

16、秦汉时,丞相一职由一人担当,但隋唐时期三省的长官都是丞相,到了北宋相当于丞相的官职就更多了。这一现象反映了( )

A.专制主义中央集权的不断加强 B.封建中央政府民主政治的不断发展

C.丞相权力的不断分散 D.中央对地方政府控制的日益严密

17、山西曲沃晋侯苏的墓葬中曾出土过一套编钟。编钟上的一段铭文记载:“王亲令晋侯苏:率乃师……伐夙夷。”这反映了诸侯要对周王尽的义务是( )

A.朝觐述职 B.镇守疆土 C.出征作战 D.交纳贡赋

18、章有的讲一件事,有的讲两三件事,共计3291件事情,皇帝平均一天要处理411件事。

在这样的背景下,为有效处理政务,明朝的措施是( )

A.设立中朝 B.设立丞相 C.设立殿阁大学士 D.设立军机处

19、“他在官职上的地位虽然低,他在政府里的权任却很高。因为一切奏章,政事,看详批答,都要经他们手。”

文中“他”的身份可能是( )

A.秦朝御史大夫 B.唐朝尚书令 C.元朝中书令 D.明朝内阁大学士

20、“凡京奏,禁中称文书,必发阁臣票拟。阁票用本、纸、小帖、墨字,内照票拟,或皇上御笔,或宦官代书,具即在文书上面用朱字。阁票如有未合上意,上加笔削或发下改票,阁臣随即封上,间有执正强争,也多曲折。”

由此可见,明朝内阁( )

A.地位很高,负责全国的行政事务 B.是具有决策权的内侍机构

C.是君主专制制度的产物 D.与皇帝权力相互制衡

21、元朝赵天麟说:“今立行省于外,维持错综,众建其官,有诸侯之镇而无诸侯之权,可谓于审力之形矣。”

材料表明元朝设置行省是为了( )

A.分割官员权力,牵制地方重臣 B.拓宽选官渠道,扩大统治区域

C.管辖边疆地区,提高行政效率 D.削弱地方割据,减少财政开支

二、材料题(16分)

22、 山东省又称“齐鲁大地”,因其地理位置重要,我国古代各王朝都利用各种方式对其进行了管辖。阅读以下材料请回答:

1.结合材料一说明山东省为什么又称“齐鲁大地” (2分)

2.材料一和材料二分别体现了哪一朝代对山东省的管辖 从中看出它们各自采取了什么样的行政管理制度 (6分)

3.据材料三说明元朝时实行的地方行政制度是什么 在这种制度下,是如何加强对山东管辖的 (4分)

4.我国古代地方行政管理制度的逐步完善有何积极作用 (4分)

答案:DDDDD AACCB DCCDD ACCDC A

1.在古代,山东省曾分封过齐、鲁两个诸侯国。

2.西周和西汉前朝。分封制和郡国并行制。3.行省制度。山东归中书省直接管辖。4.有利于我国统一的多民族国家的形成、发展和巩固;有利于促进经济发展和政治稳定。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理