第七单元《两次世界大战、十月革命与国家关系的演变》单元总结课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第七单元《两次世界大战、十月革命与国家关系的演变》单元总结课件--2021-2022学年统编版(2019)高中历史必修中外历史纲要下册(共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-17 21:25:44 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第七单元 两次世界大战、十月革命与国家关系的演变

第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践(改变了20世纪的世界格局)

第16课 亚非拉民族民主运动的高涨(成为影响国际秩序的重要因素)

第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

课程

课程标准:通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动;了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义;理解两次世界大战之间亚非拉民族民主运动对国际秩序的影响。

本单元主题:“国际秩序与世界格局的变动”

两次世界大战如何引起国际秩序的变动?苏俄十月革命如何改变世界格局?两次世界大战之间的民族民主运动又是如何冲击帝国主义殖民体系,对国家秩序演变产生重要影响?

一、知识结构

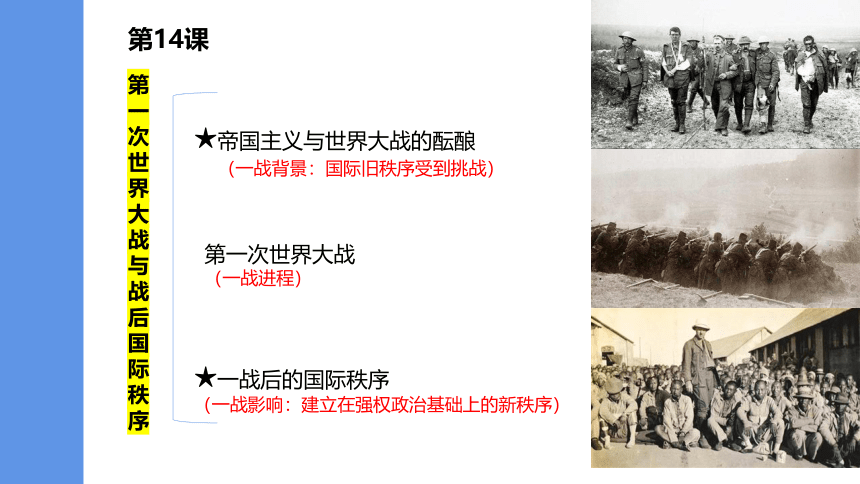

第一次世界大战与战后国际秩序

★帝国主义与世界大战的酝酿

(一战背景:国际旧秩序受到挑战)

第一次世界大战

(一战进程)

★一战后的国际秩序

(一战影响:建立在强权政治基础上的新秩序)

第14课

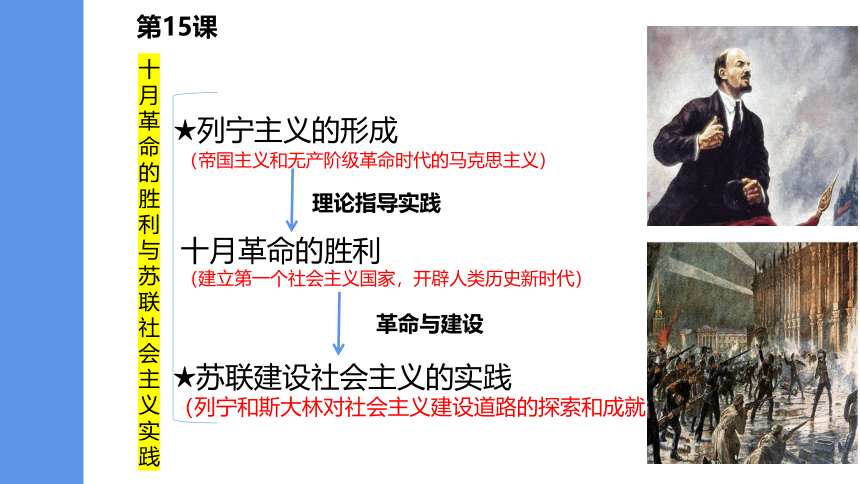

十月革命的胜利与苏联社会主义实践

★列宁主义的形成

(帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义)

十月革命的胜利

(建立第一个社会主义国家,开辟人类历史新时代)

★苏联建设社会主义的实践

(列宁和斯大林对社会主义建设道路的探索和成就)

理论指导实践

革命与建设

第15课

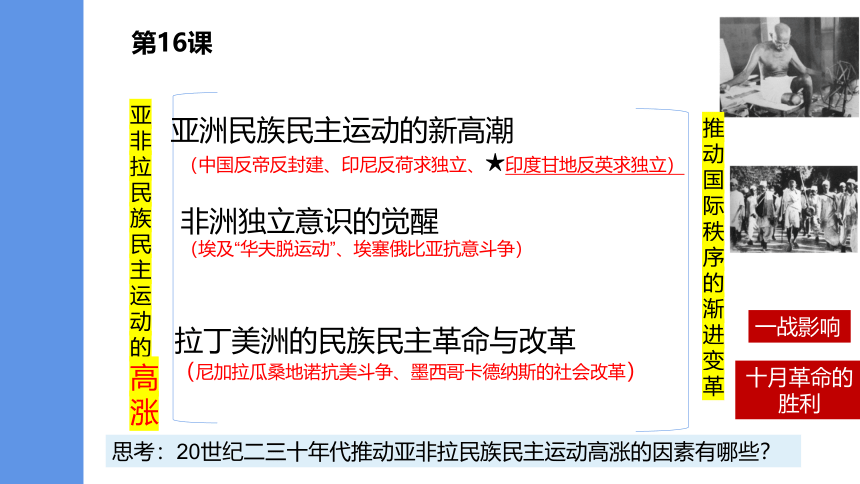

亚非拉民族民主运动的高涨

亚洲民族民主运动的新高潮

(中国反帝反封建、印尼反荷求独立、★印度甘地反英求独立)

非洲独立意识的觉醒

(埃及“华夫脱运动”、埃塞俄比亚抗意斗争)

拉丁美洲的民族民主革命与改革

(尼加拉瓜桑地诺抗美斗争、墨西哥卡德纳斯的社会改革)

推动国际秩序的渐进变革

思考:20世纪二三十年代推动亚非拉民族民主运动高涨的因素有哪些?

一战影响

十月革命的胜利

第16课

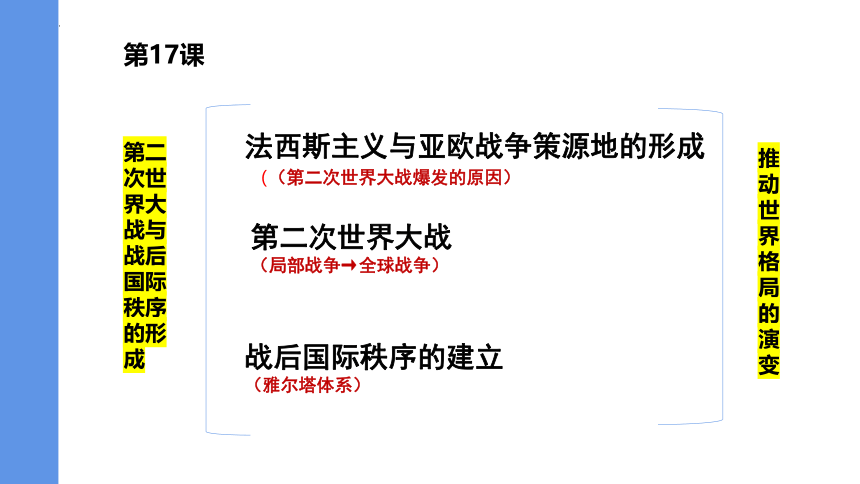

第二次世界大战与

战后国际秩序的形成

法西斯主义与亚欧战争策源地的形成

((第二次世界大战爆发的原因)

第二次世界大战

(局部战争→全球战争)

战后国际秩序的建立

(雅尔塔体系)

推动世界格局的演变

第17课

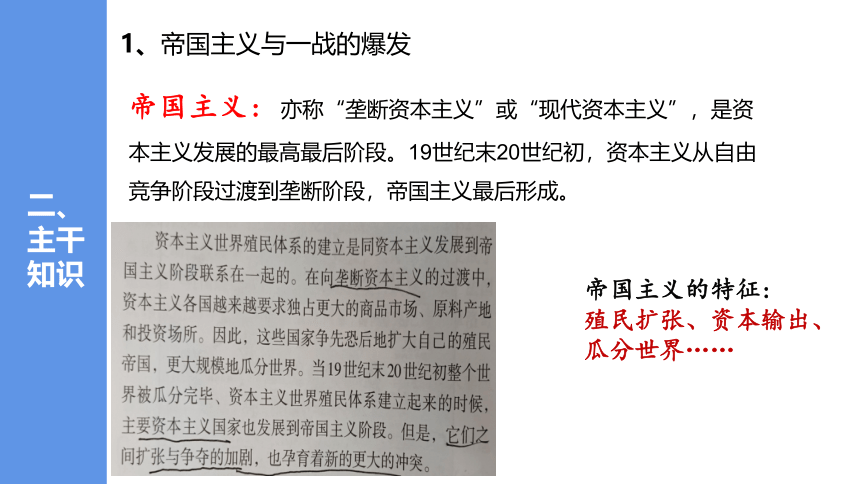

1、帝国主义与一战的爆发

二、主干知识

帝国主义: 亦称“垄断资本主义”或“现代资本主义”,是资本主义发展的最高最后阶段。19世纪末20世纪初,资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段,帝国主义最后形成。

帝国主义的特征:

殖民扩张、资本输出、瓜分世界……

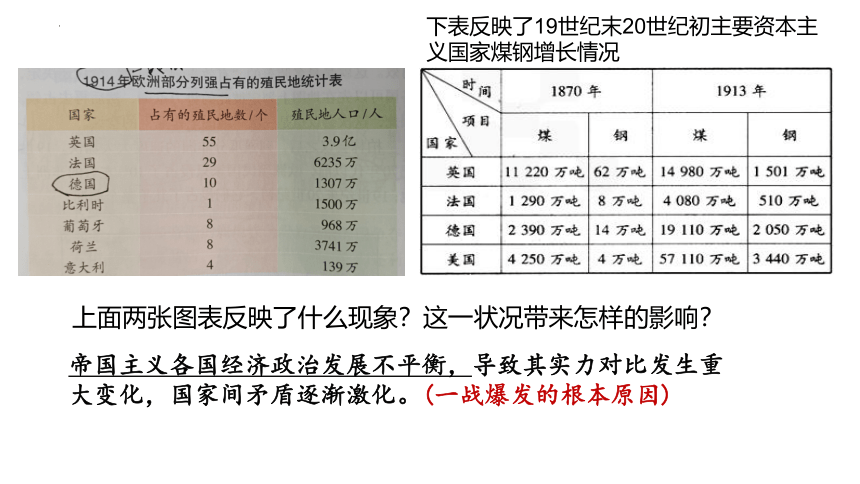

下表反映了19世纪末20世纪初主要资本主义国家煤钢增长情况

上面两张图表反映了什么现象?这一状况带来怎样的影响?

帝国主义各国经济政治发展不平衡,导致其实力对比发生重大变化,国家间矛盾逐渐激化。(一战爆发的根本原因)

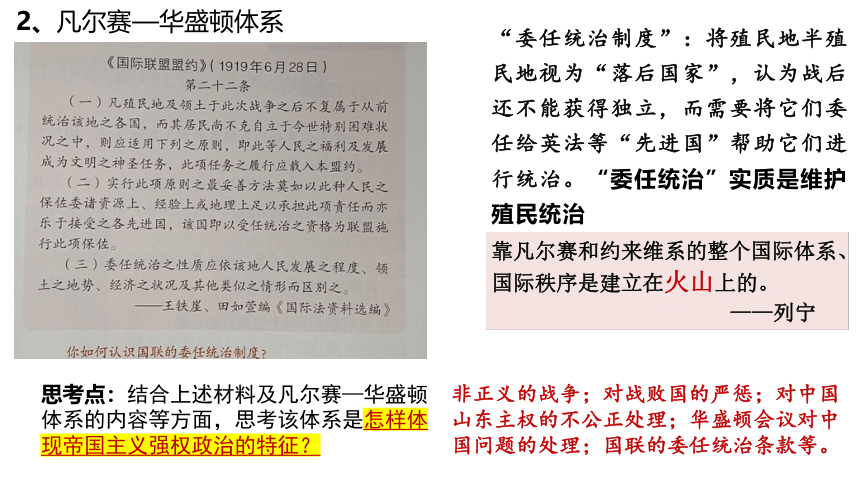

“委任统治制度”:将殖民地半殖民地视为“落后国家”,认为战后还不能获得独立,而需要将它们委任给英法等“先进国”帮助它们进行统治。“委任统治”实质是维护殖民统治

思考点:结合上述材料及凡尔赛—华盛顿体系的内容等方面,思考该体系是怎样体现帝国主义强权政治的特征?

非正义的战争;对战败国的严惩;对中国山东主权的不公正处理;华盛顿会议对中国问题的处理;国联的委任统治条款等。

靠凡尔赛和约来维系的整个国际体系、国际秩序是建立在火山上的。

——列宁

2、凡尔赛—华盛顿体系

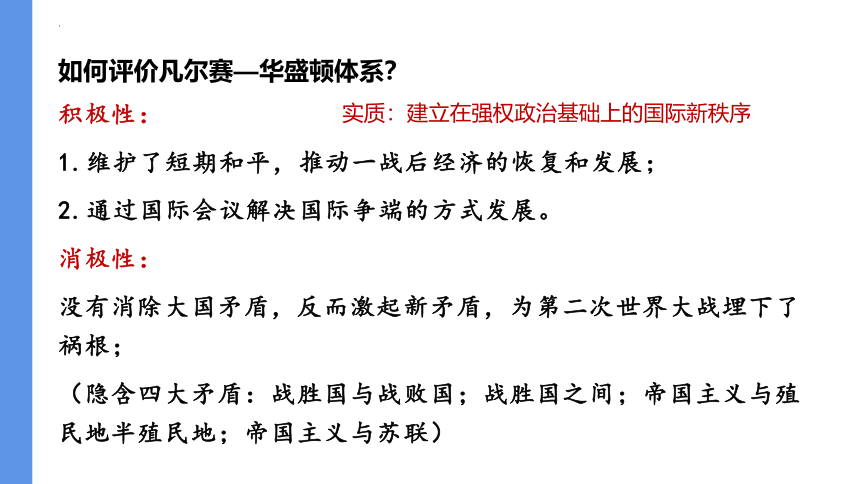

积极性:

1.维护了短期和平,推动一战后经济的恢复和发展;

2.通过国际会议解决国际争端的方式发展。

消极性:

没有消除大国矛盾,反而激起新矛盾,为第二次世界大战埋下了祸根;

(隐含四大矛盾:战胜国与战败国;战胜国之间;帝国主义与殖民地半殖民地;帝国主义与苏联)

如何评价凡尔赛—华盛顿体系?

实质:建立在强权政治基础上的国际新秩序

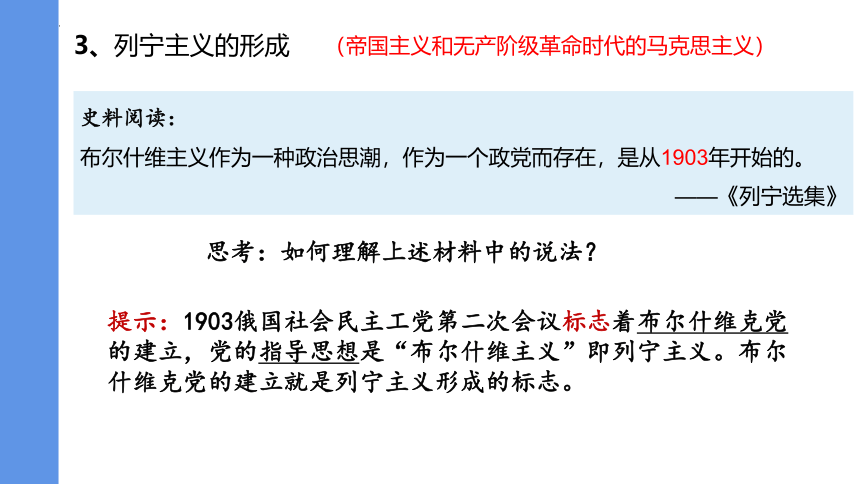

3、列宁主义的形成

史料阅读:

布尔什维主义作为一种政治思潮,作为一个政党而存在,是从1903年开始的。

——《列宁选集》

提示:1903俄国社会民主工党第二次会议标志着布尔什维克党的建立,党的指导思想是“布尔什维主义”即列宁主义。布尔什维克党的建立就是列宁主义形成的标志。

(帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义)

思考:如何理解上述材料中的说法?

二月革命 十月革命

革命任务

性质

领导力量

结果

资产阶级与无产阶级

无产阶级政党布尔什维克党

资产阶级民主革命

无产阶级革命

推翻资产阶级临时政府

基于所学并结合教材,完成下表,认识二月革命与十月革命

推翻沙皇统治

两个政权并存,资产阶级临时政府掌握实权,并继续参加一战。

推翻资产阶级统治,建立第一个社会主义国家,科学社会主义由理论变成现实

4、十月革命的胜利

(建立第一个社会主义国家,开辟人类历史新时代)

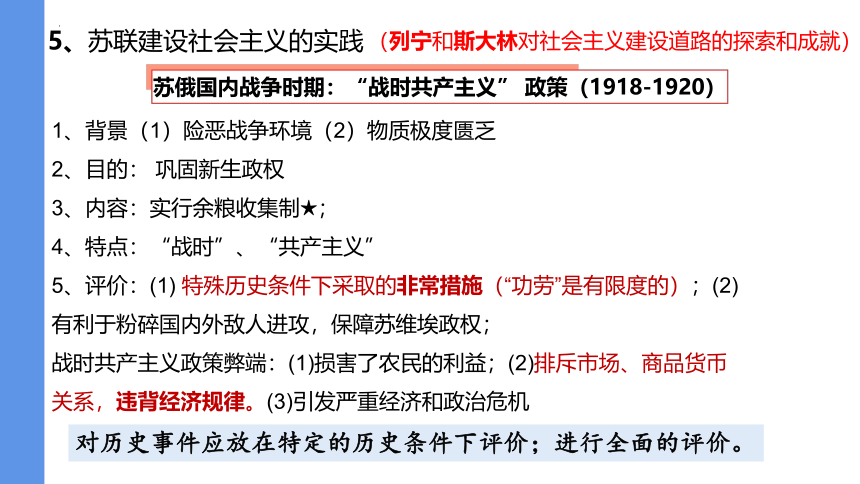

1、背景(1)险恶战争环境(2)物质极度匮乏

2、目的: 巩固新生政权

3、内容:实行余粮收集制★;

4、特点:“战时”、“共产主义”

5、评价:(1) 特殊历史条件下采取的非常措施(“功劳”是有限度的);(2)有利于粉碎国内外敌人进攻,保障苏维埃政权;

战时共产主义政策弊端:(1)损害了农民的利益;(2)排斥市场、商品货币关系,违背经济规律。(3)引发严重经济和政治危机

苏俄国内战争时期:“战时共产主义” 政策(1918-1920)

对历史事件应放在特定的历史条件下评价;进行全面的评价。

5、苏联建设社会主义的实践

(列宁和斯大林对社会主义建设道路的探索和成就)

1、背景:“战时共产主义”政策引发了严重的经济危机和政治危机。

2、目的: 巩固新生政权

3、内容:粮食税(取代余粮收集制,纳税后的余粮归农民支配)★;

4、实质:在国家掌握主要经济命脉的前提下,允许资本主义在一定范围和一定程度上恢复和发展,利用市场和商品货币关系来恢复发展经济,建立社会主义的经济基础。

5、影响:调动了农民的生产积极性,促使苏俄经济很快走出困境,巩固了工农联盟,克服了国内的政治危机。

“新经济 政策”(1921-1928)

特点:优先发展重工业;单一的公有制;高度集中的计划经济体制 ;权力的高度集中。

影响:①积极:使苏联在较短的时间内实现了工业化,为取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

②消极:排斥市场经济,片面发展重工业,在农业集体化中采用强制手段,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低。

“苏联模式”的特点及历史影响

6、全面认识印度非暴力不合作运动

(1)背景

①第一次世界大战和十月革命的胜利,削弱了帝国主义势力,推动了亚洲民族民主运动的深入开展。②英国的殖民统治阻碍印度民族资本主义的发展。

(2)特点:非暴力不合作——采取和平手段争取民族独立。

(3)形式:手工织布、食盐进军、要求英国“退出印度”。

(4)评价

①积极作用:对动员广大民众投身民族民主运动起了巨大的推动作用;为国大党提供了斗争武器,使国大党转化为具有群众基础的政党;给英国的殖民统治造成强大的政治压力,推动了印度民族独立的进程。

②消极作用:甘地常以违背“非暴力”的原则为由停止运动,挫伤群众斗争的积极性;“非暴力”原则在某种程度上限制了群众运动的发展,丧失革命时机,延长革命过程。并且在反革命镇压下,徒手的抵抗只能是无谓的牺牲;甘地始终对英国政府抱有幻想,反映了印度民族资产阶级在反帝斗争中的动摇性和妥协性。

7、20世纪20-40年代的世界民族民主运动有何特征

空间范围的普遍性:参与民族民主运动的国家与地区数量增加;

运动领导的多层次:运动的领导者包含了封建阶层、民族资产阶级政党和各国共产党;

参与主体的广泛性:从农民工人、资产阶级到封建贵族,逐渐具有全民族运动的规模;

运动方式的多样性:武装斗争、民主改革、非暴力不合作等多种方式

运动目标的明确性:“民族自决”成为各国斗争的普遍诉求;

地区之间不平衡性:由于社会经济发展的水平,不同地区的运动目标和途径存在差异;

影响更加深远:沉重打击帝国主义与殖民主义,动摇世界殖民体系,成为影响国际秩序的重要因素。

1.资本主义经济政治发展不平衡是根本原因

2.法西斯国家的侵略扩张,亚欧战争策源地的形成是主要原因

3.凡尔赛—华盛顿体系埋下的隐患是历史原因

4.1929—1933年大危机对第二次世界大战爆发起了催化作用

5.西方国家的绥靖政策及苏联的中立自保政策起了推波助澜的作用

8、第二次世界大战爆发的原因

9、评价雅尔塔体系

积极性:以建立和维护世界和平为主要目标,提倡不同社会制度国家之间的共处与合作。

局限性:大国相互妥协的产物,带有明显的强权政治色彩,严重损害了一些国家的利益,导致两极格局的形成和冷战的出现。

标志以欧洲为中心的国际格局逐渐被美苏两极格局所取代,国际关系进入新阶段。

实质:美苏两分天下

比较1:两次世界大战

比较项 一战 二战

大背景 爆发时只有一个资本主义体系 爆发时除资本主义体系外,还有社会主义国家

目的 瓜分殖民地,争夺世界市场、原料产地和投资场所 建立法西斯制度,屠杀世界人民,使和平与民主面临严重挑战

性质 重新瓜分世界,争夺世界霸权的帝国主义战争 整体上是世界人民反法西斯战争

国际格局 并未改变以欧洲为中心的传统国际关系格局 从以欧洲为中心转向以美苏为首的两极格局

相同点 原因:帝国主义经济政治发展不平衡的结果 过程:由德国挑起,卷入国家较多,历时较长,充分运用了高科技 结果:给世界人民带巨大灾难,促进了民族解放运动和社会主义运动的发展,引起国际关系格局的变化 战后:形成新的国际秩序,建立了具有普遍性的国际组织

三、列表比较异同

比较2:凡尔赛—华盛顿体系与雅尔塔体系

比较项 凡尔赛—华盛顿体系 雅尔塔体系

协调关系 调整帝国主义国家之间的关系 资本主义大国同社会主义大国的暂时妥协

国际格局 以欧洲为中心的传统国际格局 以美苏为中心的两极格局

建立基础 建立在战胜国对战败国掠夺的基础之上 美苏两大战胜国间的妥协

主要矛盾 战胜国与战败国、战胜国之间的矛盾 两种不同的社会制度之间的矛盾

相同点 都是在原有的世界体系被破坏的基础上建立起来的;都是根据一系列国际会议所确立的基本原则建立新的国际体系;都希望以和平的手段维护世界和平与国际安全;都是大国意志的体现,具有大国强权政治的烙印, 都随着各国力量的消长而瓦解。

政策 特点 根本目的

“战时共产主义”政策 “战时”与“共产主义”相结合,共产主义在政治、军事、经济上的全面运用 战胜国内外敌人,同时实现向社会主义的直接过渡

新经济政策 利用商品货币关系和价值规律;在坚持社会主义经济占主导的前提下,一定限度内恢复和发展资本主义 巩固工农联盟,恢复和发展经济,建立社会主义经济基础

苏联模式 先后实施社会主义工业化、农业集体化;优先发展重工业;采取高度集中的计划政治经济体制 利用国家政权力量尽快发展经济,实现工业化,增强国防力量,以维护社会主义政权

比较3:苏俄(联)社会主义建设道路的探索

1、(2020山东卷)第一次世界大战后,“现代欧洲联合思想之父”库登霍夫—卡莱基倡导建立“欧洲合众国”并发起了“泛欧运动”,在欧洲引起了强烈回响。这是因为( )

A .战争削弱了欧洲的国际地位 B .凡尔赛体系缓和了欧洲各国矛盾

C .美国联邦制为欧洲提供了借鉴 D .国际联盟奠定了欧洲合作的基础

A

四、典型试题训练

2、(2019天津文综)《纽约时报》驻汉口记者报道,湖北革命军发布公告宣称:任何对外国人或商业经营进行干扰的士兵都将被立即处死;这是一支人民的军队,将推翻残暴的满洲王朝,恢复真正的中国人的权利。从报道中可以看出这场革命

A.拥有广泛的群众基础 B.锋芒集中指向清王朝

C.获得国际舆论的支持 D.体现反帝反封建性质

B

3、(2021全国甲卷)苏俄国内战争时期,在察里津和卡卢加一带,当地苏维埃政权没有禁止粮食的自由贸易,而是向贩粮者征税,用于支援战争和救济饥民。这一史实可用来说明,当时苏俄

A.粮食短缺问题得到解决 B.自由贸易成为经济活动常态

C.战时经济措施存在弊端 D.粮食税已经代替余粮收集制

C

4、(2020江苏单科)1921至1922年苏俄农民要上缴的实物税有18种。1921年苏俄约有79个省级行政单位,完税后能实现自由交换和买卖粮食、饲料的省份,约占总数的一半多,而能够自由交换和买卖马铃薯、干草的省份各只有16个。这反映出,新经济政策实施初期( )

A.余粮收集效果良好 B.数省保持经济独立地位

C.农民税收负担较重 D.农民无权支配税后粮食

C

5、(2020山东卷)下表是1928年和1932年苏联在农业春播中使用不同播种方式的情况。这反映出苏联

A.新经济政策影响有限 B.国民经济发展不平衡

C.农业集体化基础薄弱 D.工业化发展阻力较大

C

时间 手播(%) 马拉播种机(%) 拖拉机牵引播种机(%)

1928年 74.4 25.4 0.2

1932年 51.7 28.3 20.0

6、(2014天津高考).中国大地从南到北、从珠江三角洲到长江三角洲,处处燃烧着革命的火焰,使“孙中山先生致力国民革命凡四十年还未能完成的革命事业,在仅仅两三年之内,获得了巨大的成就”。这一“革命的火焰”

A.促进了国共两党进一步合作 B.完成了民主革命任务

C.实现了孙中山的革命目标 D.动摇了帝国主义统治中国的根基

D

7、(2019浙江卷)张伯伦相信,通过一场重要的外交活动,他为他的同家已经赢得了一个重大胜利。刚下飞机,这位喜形于色的首相面对着昂扬的人群宣称:“我相信,我们的时代得救了!”但丘吉尔对此予以激烈批评,并称这是“一个全面且彻底的失败”。张伯伦的这场外交活动是

A.凡尔赛会议 B.慕尼黑会议

C.英法苏缔结同盟条约的谈判 D.缔结《非战公约》

B

8、(2012全国卷)1941年6月,英国首相丘吉尔在得知纳粹德国进攻苏联后说,“如果希特勒入侵地狱,我也会在下院为恶魔说几句好话”。这反映出丘吉尔

A.愿意承担绥靖政策失败的责任 B.希望尽快开辟第二战场

C.认为支持苏联符合英国利益 D.力主建立反法西斯同盟

c

9、(2016浙江卷)下图所示,1939-1942年间,法西斯德国在欧洲疯狂地侵略扩张,下列按侵入时序所作的排列,准确的选项是

A.②①③④ B.②③④①

C.③②①④ D.③①②④

C

第七单元 两次世界大战、十月革命与国家关系的演变

第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践(改变了20世纪的世界格局)

第16课 亚非拉民族民主运动的高涨(成为影响国际秩序的重要因素)

第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

课程

课程标准:通过了解两次世界大战,理解20世纪上半期国际秩序的变动;了解列宁领导的十月革命爆发的原因、过程,理解十月革命的世界历史意义;理解两次世界大战之间亚非拉民族民主运动对国际秩序的影响。

本单元主题:“国际秩序与世界格局的变动”

两次世界大战如何引起国际秩序的变动?苏俄十月革命如何改变世界格局?两次世界大战之间的民族民主运动又是如何冲击帝国主义殖民体系,对国家秩序演变产生重要影响?

一、知识结构

第一次世界大战与战后国际秩序

★帝国主义与世界大战的酝酿

(一战背景:国际旧秩序受到挑战)

第一次世界大战

(一战进程)

★一战后的国际秩序

(一战影响:建立在强权政治基础上的新秩序)

第14课

十月革命的胜利与苏联社会主义实践

★列宁主义的形成

(帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义)

十月革命的胜利

(建立第一个社会主义国家,开辟人类历史新时代)

★苏联建设社会主义的实践

(列宁和斯大林对社会主义建设道路的探索和成就)

理论指导实践

革命与建设

第15课

亚非拉民族民主运动的高涨

亚洲民族民主运动的新高潮

(中国反帝反封建、印尼反荷求独立、★印度甘地反英求独立)

非洲独立意识的觉醒

(埃及“华夫脱运动”、埃塞俄比亚抗意斗争)

拉丁美洲的民族民主革命与改革

(尼加拉瓜桑地诺抗美斗争、墨西哥卡德纳斯的社会改革)

推动国际秩序的渐进变革

思考:20世纪二三十年代推动亚非拉民族民主运动高涨的因素有哪些?

一战影响

十月革命的胜利

第16课

第二次世界大战与

战后国际秩序的形成

法西斯主义与亚欧战争策源地的形成

((第二次世界大战爆发的原因)

第二次世界大战

(局部战争→全球战争)

战后国际秩序的建立

(雅尔塔体系)

推动世界格局的演变

第17课

1、帝国主义与一战的爆发

二、主干知识

帝国主义: 亦称“垄断资本主义”或“现代资本主义”,是资本主义发展的最高最后阶段。19世纪末20世纪初,资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段,帝国主义最后形成。

帝国主义的特征:

殖民扩张、资本输出、瓜分世界……

下表反映了19世纪末20世纪初主要资本主义国家煤钢增长情况

上面两张图表反映了什么现象?这一状况带来怎样的影响?

帝国主义各国经济政治发展不平衡,导致其实力对比发生重大变化,国家间矛盾逐渐激化。(一战爆发的根本原因)

“委任统治制度”:将殖民地半殖民地视为“落后国家”,认为战后还不能获得独立,而需要将它们委任给英法等“先进国”帮助它们进行统治。“委任统治”实质是维护殖民统治

思考点:结合上述材料及凡尔赛—华盛顿体系的内容等方面,思考该体系是怎样体现帝国主义强权政治的特征?

非正义的战争;对战败国的严惩;对中国山东主权的不公正处理;华盛顿会议对中国问题的处理;国联的委任统治条款等。

靠凡尔赛和约来维系的整个国际体系、国际秩序是建立在火山上的。

——列宁

2、凡尔赛—华盛顿体系

积极性:

1.维护了短期和平,推动一战后经济的恢复和发展;

2.通过国际会议解决国际争端的方式发展。

消极性:

没有消除大国矛盾,反而激起新矛盾,为第二次世界大战埋下了祸根;

(隐含四大矛盾:战胜国与战败国;战胜国之间;帝国主义与殖民地半殖民地;帝国主义与苏联)

如何评价凡尔赛—华盛顿体系?

实质:建立在强权政治基础上的国际新秩序

3、列宁主义的形成

史料阅读:

布尔什维主义作为一种政治思潮,作为一个政党而存在,是从1903年开始的。

——《列宁选集》

提示:1903俄国社会民主工党第二次会议标志着布尔什维克党的建立,党的指导思想是“布尔什维主义”即列宁主义。布尔什维克党的建立就是列宁主义形成的标志。

(帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义)

思考:如何理解上述材料中的说法?

二月革命 十月革命

革命任务

性质

领导力量

结果

资产阶级与无产阶级

无产阶级政党布尔什维克党

资产阶级民主革命

无产阶级革命

推翻资产阶级临时政府

基于所学并结合教材,完成下表,认识二月革命与十月革命

推翻沙皇统治

两个政权并存,资产阶级临时政府掌握实权,并继续参加一战。

推翻资产阶级统治,建立第一个社会主义国家,科学社会主义由理论变成现实

4、十月革命的胜利

(建立第一个社会主义国家,开辟人类历史新时代)

1、背景(1)险恶战争环境(2)物质极度匮乏

2、目的: 巩固新生政权

3、内容:实行余粮收集制★;

4、特点:“战时”、“共产主义”

5、评价:(1) 特殊历史条件下采取的非常措施(“功劳”是有限度的);(2)有利于粉碎国内外敌人进攻,保障苏维埃政权;

战时共产主义政策弊端:(1)损害了农民的利益;(2)排斥市场、商品货币关系,违背经济规律。(3)引发严重经济和政治危机

苏俄国内战争时期:“战时共产主义” 政策(1918-1920)

对历史事件应放在特定的历史条件下评价;进行全面的评价。

5、苏联建设社会主义的实践

(列宁和斯大林对社会主义建设道路的探索和成就)

1、背景:“战时共产主义”政策引发了严重的经济危机和政治危机。

2、目的: 巩固新生政权

3、内容:粮食税(取代余粮收集制,纳税后的余粮归农民支配)★;

4、实质:在国家掌握主要经济命脉的前提下,允许资本主义在一定范围和一定程度上恢复和发展,利用市场和商品货币关系来恢复发展经济,建立社会主义的经济基础。

5、影响:调动了农民的生产积极性,促使苏俄经济很快走出困境,巩固了工农联盟,克服了国内的政治危机。

“新经济 政策”(1921-1928)

特点:优先发展重工业;单一的公有制;高度集中的计划经济体制 ;权力的高度集中。

影响:①积极:使苏联在较短的时间内实现了工业化,为取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。

②消极:排斥市场经济,片面发展重工业,在农业集体化中采用强制手段,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低。

“苏联模式”的特点及历史影响

6、全面认识印度非暴力不合作运动

(1)背景

①第一次世界大战和十月革命的胜利,削弱了帝国主义势力,推动了亚洲民族民主运动的深入开展。②英国的殖民统治阻碍印度民族资本主义的发展。

(2)特点:非暴力不合作——采取和平手段争取民族独立。

(3)形式:手工织布、食盐进军、要求英国“退出印度”。

(4)评价

①积极作用:对动员广大民众投身民族民主运动起了巨大的推动作用;为国大党提供了斗争武器,使国大党转化为具有群众基础的政党;给英国的殖民统治造成强大的政治压力,推动了印度民族独立的进程。

②消极作用:甘地常以违背“非暴力”的原则为由停止运动,挫伤群众斗争的积极性;“非暴力”原则在某种程度上限制了群众运动的发展,丧失革命时机,延长革命过程。并且在反革命镇压下,徒手的抵抗只能是无谓的牺牲;甘地始终对英国政府抱有幻想,反映了印度民族资产阶级在反帝斗争中的动摇性和妥协性。

7、20世纪20-40年代的世界民族民主运动有何特征

空间范围的普遍性:参与民族民主运动的国家与地区数量增加;

运动领导的多层次:运动的领导者包含了封建阶层、民族资产阶级政党和各国共产党;

参与主体的广泛性:从农民工人、资产阶级到封建贵族,逐渐具有全民族运动的规模;

运动方式的多样性:武装斗争、民主改革、非暴力不合作等多种方式

运动目标的明确性:“民族自决”成为各国斗争的普遍诉求;

地区之间不平衡性:由于社会经济发展的水平,不同地区的运动目标和途径存在差异;

影响更加深远:沉重打击帝国主义与殖民主义,动摇世界殖民体系,成为影响国际秩序的重要因素。

1.资本主义经济政治发展不平衡是根本原因

2.法西斯国家的侵略扩张,亚欧战争策源地的形成是主要原因

3.凡尔赛—华盛顿体系埋下的隐患是历史原因

4.1929—1933年大危机对第二次世界大战爆发起了催化作用

5.西方国家的绥靖政策及苏联的中立自保政策起了推波助澜的作用

8、第二次世界大战爆发的原因

9、评价雅尔塔体系

积极性:以建立和维护世界和平为主要目标,提倡不同社会制度国家之间的共处与合作。

局限性:大国相互妥协的产物,带有明显的强权政治色彩,严重损害了一些国家的利益,导致两极格局的形成和冷战的出现。

标志以欧洲为中心的国际格局逐渐被美苏两极格局所取代,国际关系进入新阶段。

实质:美苏两分天下

比较1:两次世界大战

比较项 一战 二战

大背景 爆发时只有一个资本主义体系 爆发时除资本主义体系外,还有社会主义国家

目的 瓜分殖民地,争夺世界市场、原料产地和投资场所 建立法西斯制度,屠杀世界人民,使和平与民主面临严重挑战

性质 重新瓜分世界,争夺世界霸权的帝国主义战争 整体上是世界人民反法西斯战争

国际格局 并未改变以欧洲为中心的传统国际关系格局 从以欧洲为中心转向以美苏为首的两极格局

相同点 原因:帝国主义经济政治发展不平衡的结果 过程:由德国挑起,卷入国家较多,历时较长,充分运用了高科技 结果:给世界人民带巨大灾难,促进了民族解放运动和社会主义运动的发展,引起国际关系格局的变化 战后:形成新的国际秩序,建立了具有普遍性的国际组织

三、列表比较异同

比较2:凡尔赛—华盛顿体系与雅尔塔体系

比较项 凡尔赛—华盛顿体系 雅尔塔体系

协调关系 调整帝国主义国家之间的关系 资本主义大国同社会主义大国的暂时妥协

国际格局 以欧洲为中心的传统国际格局 以美苏为中心的两极格局

建立基础 建立在战胜国对战败国掠夺的基础之上 美苏两大战胜国间的妥协

主要矛盾 战胜国与战败国、战胜国之间的矛盾 两种不同的社会制度之间的矛盾

相同点 都是在原有的世界体系被破坏的基础上建立起来的;都是根据一系列国际会议所确立的基本原则建立新的国际体系;都希望以和平的手段维护世界和平与国际安全;都是大国意志的体现,具有大国强权政治的烙印, 都随着各国力量的消长而瓦解。

政策 特点 根本目的

“战时共产主义”政策 “战时”与“共产主义”相结合,共产主义在政治、军事、经济上的全面运用 战胜国内外敌人,同时实现向社会主义的直接过渡

新经济政策 利用商品货币关系和价值规律;在坚持社会主义经济占主导的前提下,一定限度内恢复和发展资本主义 巩固工农联盟,恢复和发展经济,建立社会主义经济基础

苏联模式 先后实施社会主义工业化、农业集体化;优先发展重工业;采取高度集中的计划政治经济体制 利用国家政权力量尽快发展经济,实现工业化,增强国防力量,以维护社会主义政权

比较3:苏俄(联)社会主义建设道路的探索

1、(2020山东卷)第一次世界大战后,“现代欧洲联合思想之父”库登霍夫—卡莱基倡导建立“欧洲合众国”并发起了“泛欧运动”,在欧洲引起了强烈回响。这是因为( )

A .战争削弱了欧洲的国际地位 B .凡尔赛体系缓和了欧洲各国矛盾

C .美国联邦制为欧洲提供了借鉴 D .国际联盟奠定了欧洲合作的基础

A

四、典型试题训练

2、(2019天津文综)《纽约时报》驻汉口记者报道,湖北革命军发布公告宣称:任何对外国人或商业经营进行干扰的士兵都将被立即处死;这是一支人民的军队,将推翻残暴的满洲王朝,恢复真正的中国人的权利。从报道中可以看出这场革命

A.拥有广泛的群众基础 B.锋芒集中指向清王朝

C.获得国际舆论的支持 D.体现反帝反封建性质

B

3、(2021全国甲卷)苏俄国内战争时期,在察里津和卡卢加一带,当地苏维埃政权没有禁止粮食的自由贸易,而是向贩粮者征税,用于支援战争和救济饥民。这一史实可用来说明,当时苏俄

A.粮食短缺问题得到解决 B.自由贸易成为经济活动常态

C.战时经济措施存在弊端 D.粮食税已经代替余粮收集制

C

4、(2020江苏单科)1921至1922年苏俄农民要上缴的实物税有18种。1921年苏俄约有79个省级行政单位,完税后能实现自由交换和买卖粮食、饲料的省份,约占总数的一半多,而能够自由交换和买卖马铃薯、干草的省份各只有16个。这反映出,新经济政策实施初期( )

A.余粮收集效果良好 B.数省保持经济独立地位

C.农民税收负担较重 D.农民无权支配税后粮食

C

5、(2020山东卷)下表是1928年和1932年苏联在农业春播中使用不同播种方式的情况。这反映出苏联

A.新经济政策影响有限 B.国民经济发展不平衡

C.农业集体化基础薄弱 D.工业化发展阻力较大

C

时间 手播(%) 马拉播种机(%) 拖拉机牵引播种机(%)

1928年 74.4 25.4 0.2

1932年 51.7 28.3 20.0

6、(2014天津高考).中国大地从南到北、从珠江三角洲到长江三角洲,处处燃烧着革命的火焰,使“孙中山先生致力国民革命凡四十年还未能完成的革命事业,在仅仅两三年之内,获得了巨大的成就”。这一“革命的火焰”

A.促进了国共两党进一步合作 B.完成了民主革命任务

C.实现了孙中山的革命目标 D.动摇了帝国主义统治中国的根基

D

7、(2019浙江卷)张伯伦相信,通过一场重要的外交活动,他为他的同家已经赢得了一个重大胜利。刚下飞机,这位喜形于色的首相面对着昂扬的人群宣称:“我相信,我们的时代得救了!”但丘吉尔对此予以激烈批评,并称这是“一个全面且彻底的失败”。张伯伦的这场外交活动是

A.凡尔赛会议 B.慕尼黑会议

C.英法苏缔结同盟条约的谈判 D.缔结《非战公约》

B

8、(2012全国卷)1941年6月,英国首相丘吉尔在得知纳粹德国进攻苏联后说,“如果希特勒入侵地狱,我也会在下院为恶魔说几句好话”。这反映出丘吉尔

A.愿意承担绥靖政策失败的责任 B.希望尽快开辟第二战场

C.认为支持苏联符合英国利益 D.力主建立反法西斯同盟

c

9、(2016浙江卷)下图所示,1939-1942年间,法西斯德国在欧洲疯狂地侵略扩张,下列按侵入时序所作的排列,准确的选项是

A.②①③④ B.②③④①

C.③②①④ D.③①②④

C

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体