第9课两宋的政治和军事课件--2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第9课两宋的政治和军事课件--2021-2022学年高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要上(共30张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-17 21:26:36 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

两宋的政治和军事

第九课

课标要求:了解两宋的政治和军事,认识在这一时期在政治和军事方面的新变化

一、宋初中央集权的加强

1.北宋

建立时间:960年

建立者:赵匡胤(宋太祖)

定都:东京(今河南开封)

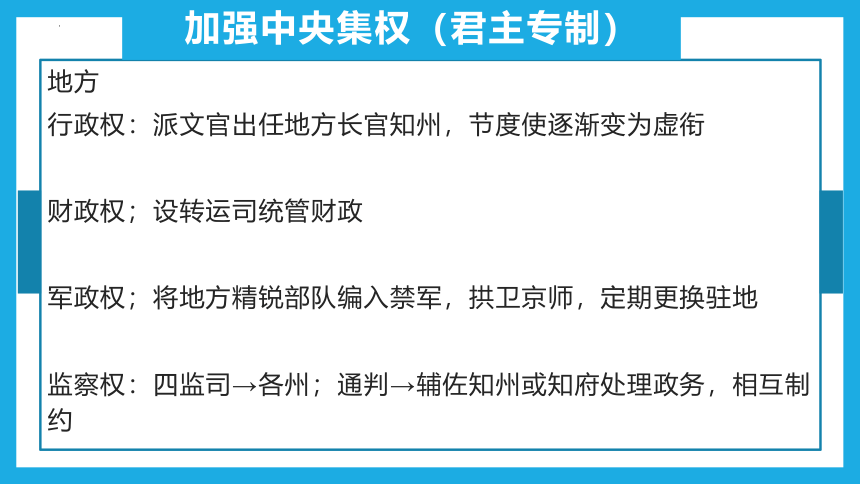

加强中央集权(君主专制)

地方

行政权:派文官出任地方长官知州,节度使逐渐变为虚衔

财政权;设转运司统管财政

军政权;将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,定期更换驻地

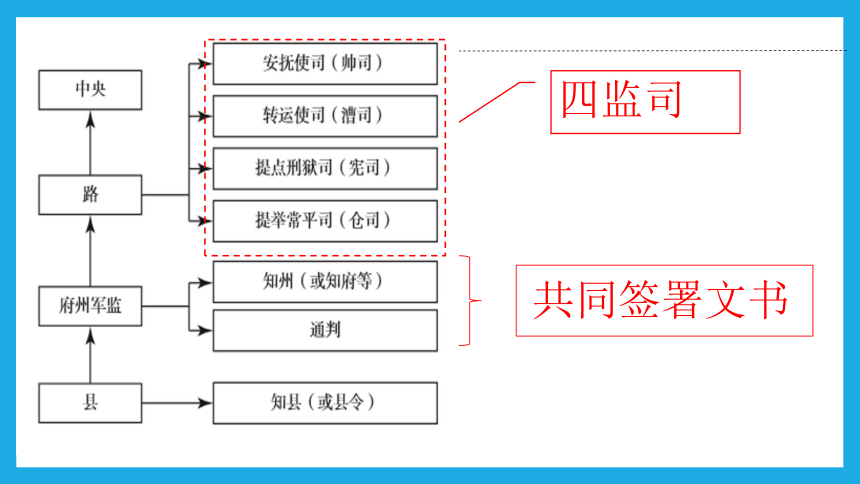

监察权:四监司→各州;通判→辅佐知州或知府处理政务,相互制约

四监司

共同签署文书

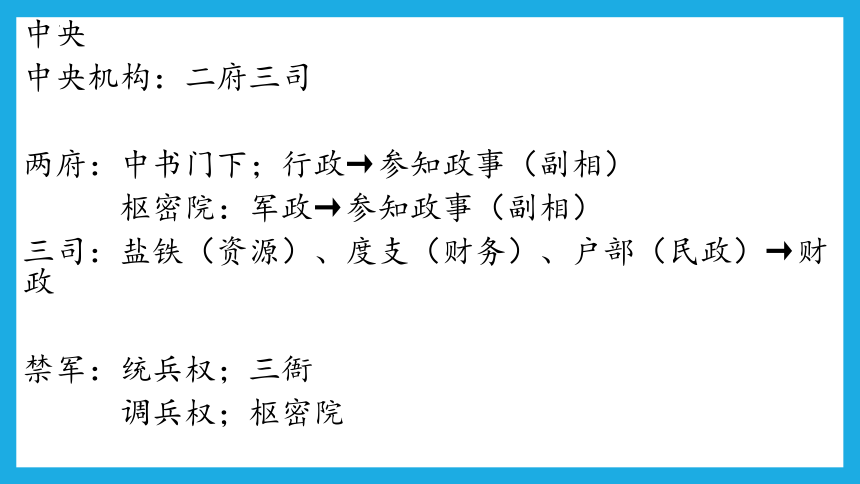

中央

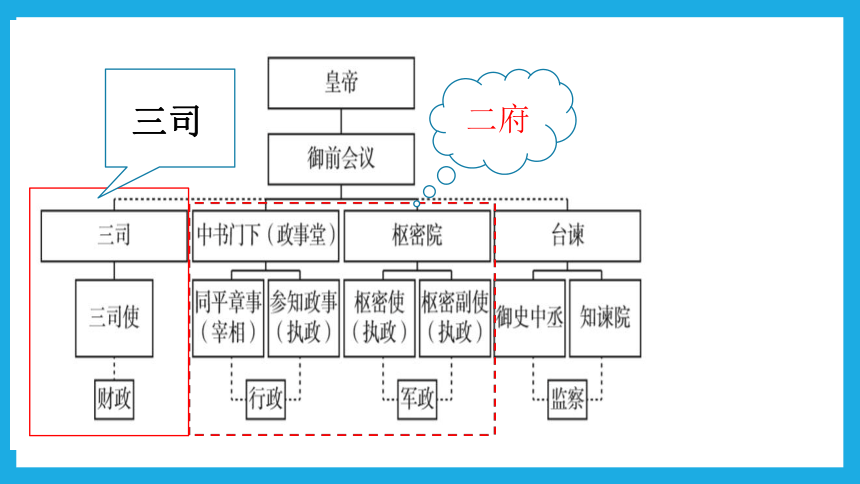

中央机构:二府三司

两府:中书门下;行政→参知政事(副相)

枢密院:军政→参知政事(副相)

三司:盐铁(资源)、度支(财务)、户部(民政)→财政

禁军:统兵权;三衙

调兵权;枢密院

二府

三司

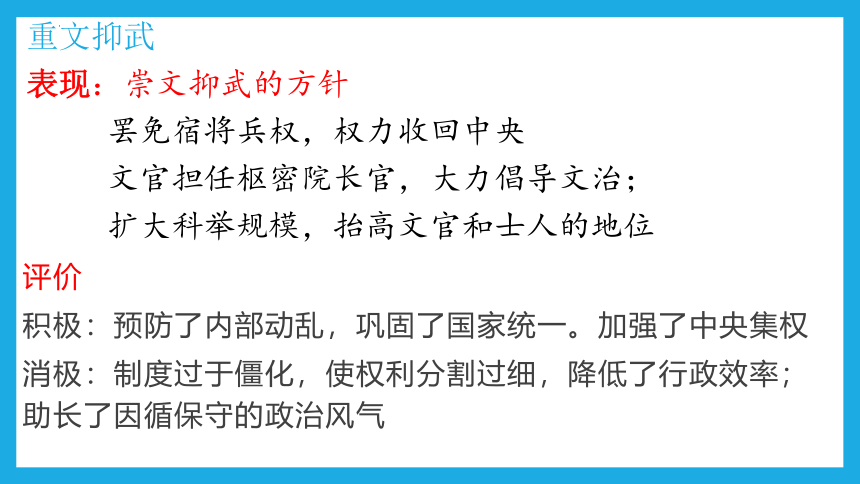

重文抑武

表现:崇文抑武的方针

罢免宿将兵权,权力收回中央

文官担任枢密院长官,大力倡导文治;

扩大科举规模,抬高文官和士人的地位

评价

积极:预防了内部动乱,巩固了国家统一。加强了中央集权

消极:制度过于僵化,使权利分割过细,降低了行政效率;助长了因循保守的政治风气

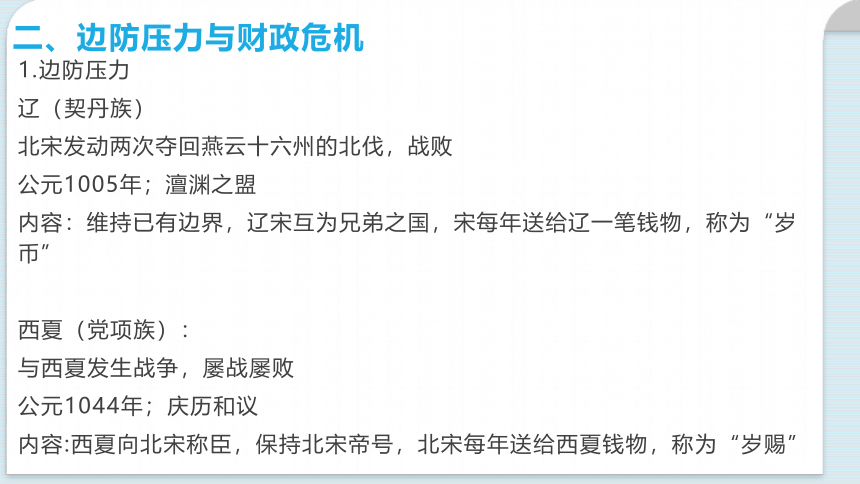

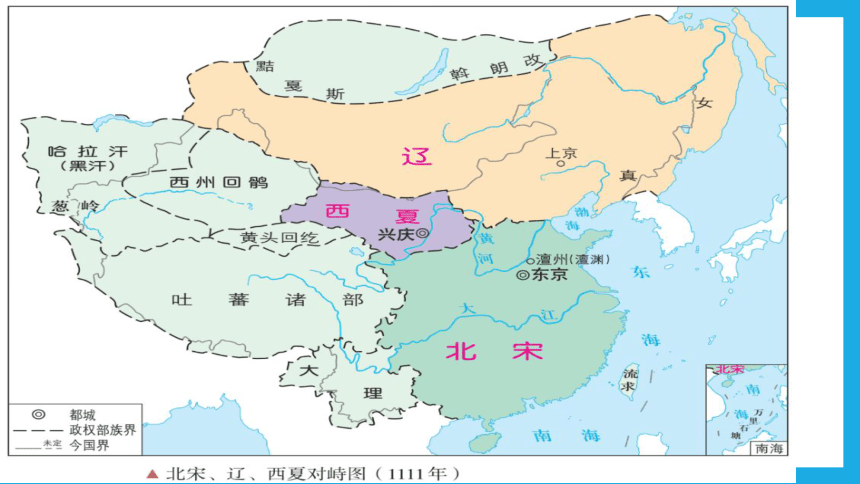

二、边防压力与财政危机

1.边防压力

辽(契丹族)

北宋发动两次夺回燕云十六州的北伐,战败

公元1005年;澶渊之盟

内容:维持已有边界,辽宋互为兄弟之国,宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”

西夏(党项族):

与西夏发生战争,屡战屡败

公元1044年;庆历和议

内容:西夏向北宋称臣,保持北宋帝号,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”

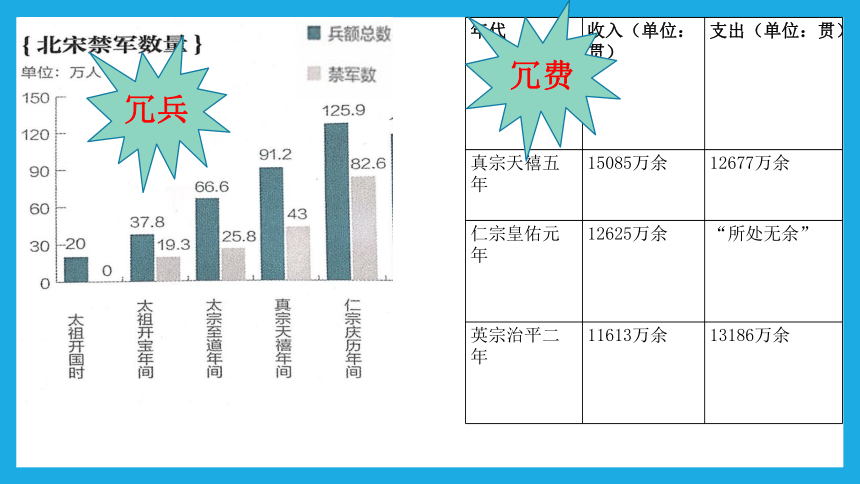

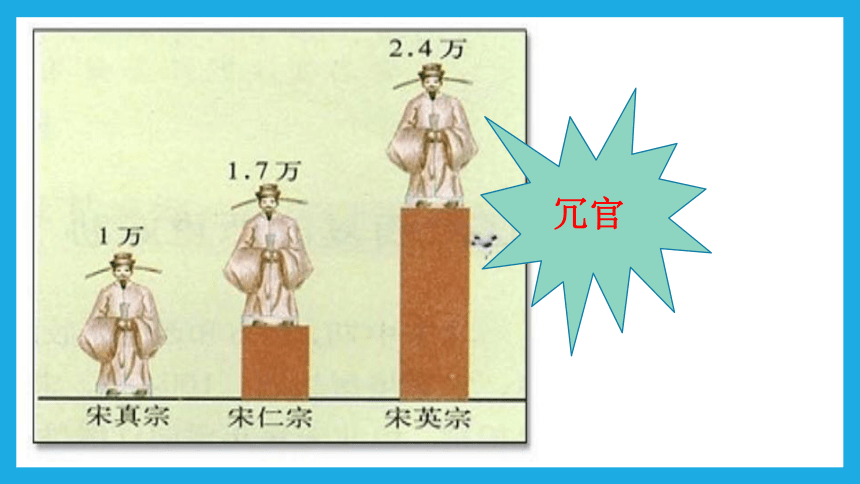

2.财政危机

三冗(冗兵、冗官、冗费)

两积:积贫、对外战争战败→积弱

影响:官僚队伍不断膨胀,军费直线上升,占国家财政开支大半,官僚子弟入仕过滥,财政状况日益恶化

年代 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗天禧五年 15085万余 12677万余

仁宗皇佑元年 12625万余 “所处无余”

英宗治平二年 11613万余 13186万余

冗兵

冗费

冗官

原因:

根本:北宋统治出现危机

直接:范仲淹的庆历新政失败

目的:富国强兵

原则:加强国家管理

领域:经济、政治、军事、教育等

三、王安石变法

内容

青苗法 青黄不接之时,政府贷款给农民,收获后还本付息

募役法 纳钱代役

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税

保甲法 “兵农合一”的征兵制,取代募兵制

将兵法 兵制改革,将禁军四级编制,改为三级编制,有效缓解将不知兵、兵不识将的弊端。

改革科举制 颁布贡举法,废除明经科,进士科的考试以经义和策论为主,并增加法科。

富国

强兵

庆历新政 王安石变法

关注焦点 因循守旧、政治腐败现象 开辟财源改变积贫局面,征兵制取代募兵制改变积弱局面

宗旨 整顿官僚机构 富国强兵

主持者 范仲淹、富弼 王安石

主要内容 改革文官升迁制度;严格恩荫制;改革贡举制;慎选地方长官;重视农桑,减轻徭役 农业:募役法、农田水利法、方田均税法

商业:市易法、均输法

军事:将兵法、保马法、保甲法、设军器监

科举:以经义和策论为主,增加法科;惟才用人教育:设置专门学校

结果 失败 达到富国的目的,增加了国家财政收入,但强兵效果并不明显。最终以失败告终。

王安石变法与范仲淹变法的对比

评价

积极:达到了富国效果,增加了财政收入

消极:强兵的效果并不明显;加重了人民的负担;导致统治集团分裂

灭亡:1127年,被金朝所灭;“靖康之变”(靖康之耻)

四、南宋的偏安

建立时间:1127年,

建立者:赵构(宋高宗)

定都:临安(今杭州)

2.抗金:岳家军

1141年;绍兴和议(南宋-金)

内容

以东起淮水、西至大散关一线划界

南宋对金称臣;每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”

问题探究

南宋学者陈亮、叶适对北宋初期加强专制集权的措施进行了批评,他们说:

今内外上下,一事之小,一罪之微,皆先有法以待之。极一世之人志虑之所周浃(jiā),忽得一智,自以为甚奇,而法固已备之矣。是法之密也。虽然,人之才不获尽,人之志不获伸,昏然俯首一听于法度,而事功日隳(huī),风俗日坏,贫民愈无告,奸人愈得志。——《水心别集》卷10《实谋》

唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者。——叶适《水心别集》卷14《纲纪二》

结合所学知识,谈谈你对上述材料的理解,分析宋初加强中央集权措施的利弊得失

积极方面:宋太祖解除禁军将领兵权,消除五代以来将士拥立君主之风气,巩固天子地位。

中央控制地方之军、政及财权,根除唐末以来藩镇兵割据之弊,全国得以统一。

消极方面:①相权分割,政出多门,难有作为;谏官权重,大臣多受制肘,故政风因循。②地方事事须听令中央,施政困难;且既无余财又乏军力,一旦遇事,无力应变。③更戍法迁调频仍,耗费巨大,且兵将隔膜,难成劲旅;文人掌军,军队质素更差。

1.1028年党项首领德明派其子元昊领兵攻下原为回鹘、吐蕃占据

的甘州和西凉府,1032 年,宋仁宗加封德明为夏国王。

这说明北宋( )

A.承认了西夏政权的合法地位

B.力图保护边境贸易

C.在与西夏的战争中处于被动

D.坚持平等的民族观

A

2.1078年有官员上书宋神宗:“近年以来,朝廷将年老不能任事的官员安置在道教宫观并优与俸禄。由于人数不限,有的精神未衰,年富力强,便游手好闲,求此职位……到今日,内外宫观百余员,无丝毫实际事务可做,而每年耗费国库数万缗。”材料反映了北宋( )

A.财政出现严重危机

B.官员养老制度存在弊端

C.官场风气萎靡不振

D.冗官现象十分严重

B

3.有文章曾说,至绍兴八年,南宋政权稳定后,“西北之民,感恩戴德,襁负而归,相属于路”。材料表明宋室南迁是( )

A.宋金和议的必然结果

B.北方人口南迁的重要原因

C.南方政局稳定的影响

D.南宋政权投降政策的产物

B

4.阅读下面材料,回答问题

材料:960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,建立宋朝,是为宋太祖。赵匡胤当皇帝后,担心宋朝会成为继五代后的又一个短命王朝,为此而彻夜难眠一天,他问宰相赵普:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”

赵普回答说:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

(1)赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因是什么?他提出了哪些解决的办法?

(2)赵普所说的“权”“钱”“兵”指的是什么?宋太祖为此采取了哪些措施着手加强中央集权?

(3)宋太祖的这些措施收到了什么效果?

(1)根本原因:藩镇的节度使兵权太重、君弱臣强

解决办法:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”

(2)“权”指削实权;“钱”指制钱谷;“兵”指收精兵。

削实权:在地方派文臣做知州,并设通判监督知州。

制钱谷:设置转运使将地方财赋收归中央。

收精兵:解除禁军将领的兵权,控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;经常调换军队将领,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵

(3)把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

5.官员的任用与管理,是我国古代国家治理体系的重要组成部分,逐步呈现出理性行政的智慧。阅读下列材料:

材料一 唐代强调发挥中央各官僚机构的作用,运用政治体制来保证决策和政令的正 确制定。宋代中枢部门的分立,基本上是以“依事系任”为原则,按照所处理政务的范围--民政、军政、财政进行分工,而不取决于或出令、或审覆、或执行的程序环节分工。

据材料一指出唐宋中枢权力制衡方式的不同之处,结合所学知识分析唐代中枢运行机制的积极影响

不同:唐代--程序分工;宋代--依事系托

优点:对皇权有一定的制约,三省相互制约,防范宰相专权,有利于减少决策失误。有利于提高行政效率,是古代政治制度的重大创造,为历代 所沿革。

材料二 宋廷对在任官员的考核是对官员品德操守及才干绩效的综合评定。其中,“德 行”的考核被置于重要位置。而“才干”的核验要求官员填写非常具体的“实迹”、“实绩”,以便日后核对。

考核制度施行过程中,日渐发展起程式化的倾向。较之规矩呆板的常规考核,监察制度的实施相对活跃而有针对性。对于官吏的考察通过多条途径进行:常规考课与特诏 巡查并行、中央业务部门对地方相应机构考核与内部稽查并行、诸司、诸州互查互申、朝廷专使考察等。考察结果向本人公开,以求得多种信息来源的相互印证。

--以上材料摘编自袁行霈《中华文明史》

据材料二概括宋代对官员的考察机制的特点

特点:考核和监察相结合,注重 对德才的综合考核,重视文档资料,考核走向程式化,监察形式多样化,考察结果力求公开公正。

感谢聆听

两宋的政治和军事

第九课

课标要求:了解两宋的政治和军事,认识在这一时期在政治和军事方面的新变化

一、宋初中央集权的加强

1.北宋

建立时间:960年

建立者:赵匡胤(宋太祖)

定都:东京(今河南开封)

加强中央集权(君主专制)

地方

行政权:派文官出任地方长官知州,节度使逐渐变为虚衔

财政权;设转运司统管财政

军政权;将地方精锐部队编入禁军,拱卫京师,定期更换驻地

监察权:四监司→各州;通判→辅佐知州或知府处理政务,相互制约

四监司

共同签署文书

中央

中央机构:二府三司

两府:中书门下;行政→参知政事(副相)

枢密院:军政→参知政事(副相)

三司:盐铁(资源)、度支(财务)、户部(民政)→财政

禁军:统兵权;三衙

调兵权;枢密院

二府

三司

重文抑武

表现:崇文抑武的方针

罢免宿将兵权,权力收回中央

文官担任枢密院长官,大力倡导文治;

扩大科举规模,抬高文官和士人的地位

评价

积极:预防了内部动乱,巩固了国家统一。加强了中央集权

消极:制度过于僵化,使权利分割过细,降低了行政效率;助长了因循保守的政治风气

二、边防压力与财政危机

1.边防压力

辽(契丹族)

北宋发动两次夺回燕云十六州的北伐,战败

公元1005年;澶渊之盟

内容:维持已有边界,辽宋互为兄弟之国,宋每年送给辽一笔钱物,称为“岁币”

西夏(党项族):

与西夏发生战争,屡战屡败

公元1044年;庆历和议

内容:西夏向北宋称臣,保持北宋帝号,北宋每年送给西夏钱物,称为“岁赐”

2.财政危机

三冗(冗兵、冗官、冗费)

两积:积贫、对外战争战败→积弱

影响:官僚队伍不断膨胀,军费直线上升,占国家财政开支大半,官僚子弟入仕过滥,财政状况日益恶化

年代 收入(单位:贯) 支出(单位:贯)

真宗天禧五年 15085万余 12677万余

仁宗皇佑元年 12625万余 “所处无余”

英宗治平二年 11613万余 13186万余

冗兵

冗费

冗官

原因:

根本:北宋统治出现危机

直接:范仲淹的庆历新政失败

目的:富国强兵

原则:加强国家管理

领域:经济、政治、军事、教育等

三、王安石变法

内容

青苗法 青黄不接之时,政府贷款给农民,收获后还本付息

募役法 纳钱代役

方田均税法 重新丈量土地,收取赋税

保甲法 “兵农合一”的征兵制,取代募兵制

将兵法 兵制改革,将禁军四级编制,改为三级编制,有效缓解将不知兵、兵不识将的弊端。

改革科举制 颁布贡举法,废除明经科,进士科的考试以经义和策论为主,并增加法科。

富国

强兵

庆历新政 王安石变法

关注焦点 因循守旧、政治腐败现象 开辟财源改变积贫局面,征兵制取代募兵制改变积弱局面

宗旨 整顿官僚机构 富国强兵

主持者 范仲淹、富弼 王安石

主要内容 改革文官升迁制度;严格恩荫制;改革贡举制;慎选地方长官;重视农桑,减轻徭役 农业:募役法、农田水利法、方田均税法

商业:市易法、均输法

军事:将兵法、保马法、保甲法、设军器监

科举:以经义和策论为主,增加法科;惟才用人教育:设置专门学校

结果 失败 达到富国的目的,增加了国家财政收入,但强兵效果并不明显。最终以失败告终。

王安石变法与范仲淹变法的对比

评价

积极:达到了富国效果,增加了财政收入

消极:强兵的效果并不明显;加重了人民的负担;导致统治集团分裂

灭亡:1127年,被金朝所灭;“靖康之变”(靖康之耻)

四、南宋的偏安

建立时间:1127年,

建立者:赵构(宋高宗)

定都:临安(今杭州)

2.抗金:岳家军

1141年;绍兴和议(南宋-金)

内容

以东起淮水、西至大散关一线划界

南宋对金称臣;每年向金朝缴纳一笔财物,称为“岁贡”

问题探究

南宋学者陈亮、叶适对北宋初期加强专制集权的措施进行了批评,他们说:

今内外上下,一事之小,一罪之微,皆先有法以待之。极一世之人志虑之所周浃(jiā),忽得一智,自以为甚奇,而法固已备之矣。是法之密也。虽然,人之才不获尽,人之志不获伸,昏然俯首一听于法度,而事功日隳(huī),风俗日坏,贫民愈无告,奸人愈得志。——《水心别集》卷10《实谋》

唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者。——叶适《水心别集》卷14《纲纪二》

结合所学知识,谈谈你对上述材料的理解,分析宋初加强中央集权措施的利弊得失

积极方面:宋太祖解除禁军将领兵权,消除五代以来将士拥立君主之风气,巩固天子地位。

中央控制地方之军、政及财权,根除唐末以来藩镇兵割据之弊,全国得以统一。

消极方面:①相权分割,政出多门,难有作为;谏官权重,大臣多受制肘,故政风因循。②地方事事须听令中央,施政困难;且既无余财又乏军力,一旦遇事,无力应变。③更戍法迁调频仍,耗费巨大,且兵将隔膜,难成劲旅;文人掌军,军队质素更差。

1.1028年党项首领德明派其子元昊领兵攻下原为回鹘、吐蕃占据

的甘州和西凉府,1032 年,宋仁宗加封德明为夏国王。

这说明北宋( )

A.承认了西夏政权的合法地位

B.力图保护边境贸易

C.在与西夏的战争中处于被动

D.坚持平等的民族观

A

2.1078年有官员上书宋神宗:“近年以来,朝廷将年老不能任事的官员安置在道教宫观并优与俸禄。由于人数不限,有的精神未衰,年富力强,便游手好闲,求此职位……到今日,内外宫观百余员,无丝毫实际事务可做,而每年耗费国库数万缗。”材料反映了北宋( )

A.财政出现严重危机

B.官员养老制度存在弊端

C.官场风气萎靡不振

D.冗官现象十分严重

B

3.有文章曾说,至绍兴八年,南宋政权稳定后,“西北之民,感恩戴德,襁负而归,相属于路”。材料表明宋室南迁是( )

A.宋金和议的必然结果

B.北方人口南迁的重要原因

C.南方政局稳定的影响

D.南宋政权投降政策的产物

B

4.阅读下面材料,回答问题

材料:960年,后周大将赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,建立宋朝,是为宋太祖。赵匡胤当皇帝后,担心宋朝会成为继五代后的又一个短命王朝,为此而彻夜难眠一天,他问宰相赵普:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战斗不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久计,其道何如?”

赵普回答说:“此非他故,方镇太重,君弱臣强而已。今所以治之,亦无他奇巧,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

(1)赵普认为唐末以来政局动荡的根本原因是什么?他提出了哪些解决的办法?

(2)赵普所说的“权”“钱”“兵”指的是什么?宋太祖为此采取了哪些措施着手加强中央集权?

(3)宋太祖的这些措施收到了什么效果?

(1)根本原因:藩镇的节度使兵权太重、君弱臣强

解决办法:“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”

(2)“权”指削实权;“钱”指制钱谷;“兵”指收精兵。

削实权:在地方派文臣做知州,并设通判监督知州。

制钱谷:设置转运使将地方财赋收归中央。

收精兵:解除禁军将领的兵权,控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;经常调换军队将领,割断将领与士兵和地方的联系,使兵不识将,将不专兵

(3)把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

5.官员的任用与管理,是我国古代国家治理体系的重要组成部分,逐步呈现出理性行政的智慧。阅读下列材料:

材料一 唐代强调发挥中央各官僚机构的作用,运用政治体制来保证决策和政令的正 确制定。宋代中枢部门的分立,基本上是以“依事系任”为原则,按照所处理政务的范围--民政、军政、财政进行分工,而不取决于或出令、或审覆、或执行的程序环节分工。

据材料一指出唐宋中枢权力制衡方式的不同之处,结合所学知识分析唐代中枢运行机制的积极影响

不同:唐代--程序分工;宋代--依事系托

优点:对皇权有一定的制约,三省相互制约,防范宰相专权,有利于减少决策失误。有利于提高行政效率,是古代政治制度的重大创造,为历代 所沿革。

材料二 宋廷对在任官员的考核是对官员品德操守及才干绩效的综合评定。其中,“德 行”的考核被置于重要位置。而“才干”的核验要求官员填写非常具体的“实迹”、“实绩”,以便日后核对。

考核制度施行过程中,日渐发展起程式化的倾向。较之规矩呆板的常规考核,监察制度的实施相对活跃而有针对性。对于官吏的考察通过多条途径进行:常规考课与特诏 巡查并行、中央业务部门对地方相应机构考核与内部稽查并行、诸司、诸州互查互申、朝廷专使考察等。考察结果向本人公开,以求得多种信息来源的相互印证。

--以上材料摘编自袁行霈《中华文明史》

据材料二概括宋代对官员的考察机制的特点

特点:考核和监察相结合,注重 对德才的综合考核,重视文档资料,考核走向程式化,监察形式多样化,考察结果力求公开公正。

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进