江苏省徐州市铜山区2021-2022学年高二下学期期中学情调研语文试题(扫描版含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省徐州市铜山区2021-2022学年高二下学期期中学情调研语文试题(扫描版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-16 23:40:28 | ||

图片预览

文档简介

高二语文抽测答案

1.B( A 项中,“第一个写诗的人”不同于原文“第一位诗人”: C 项,原文只说楚辞“支配”(影响)了唐文化,不是说“创造”了盛唐文化; D 项,屈原的伟大不在于哲学的理性,而在于“哲理的感情”)

2. B (逻辑错误,因果关系于文无据)

3.A( A 项的表述只涉及屈原在治学与政治上的才能,与人格无关)

4.①将屈原与孔子的思想、性格进行对比。②将屈原、孔子性格的不同和屈原、孟子性格气质的相同做对比。③将孔子所处的时代与屈原、孟子所处的时代相比较。④将荀子、庄子对后世的影响与屈原的影响相比较。⑤将世人的醉生梦死、昏天黑地与屈原的独清、独醒做对比。(4分,每点1分)

5.①屈原所处时代的热情求真的时代精神的孕育。②思想界共有的时代苦闷所形成的一种共同力量的催发。③面对污浊的世道,屈原自身的反抗精神、悲悯情怀、清醒认知和坚定意志的铸造。(6分,毎点2分)

6. B (老麻雀并非讨厌革命者,而是同情革命者,但屈服于现实,谨小慎微)

7.C(有的破折号表示声音的延长,比如乌鸦的叫声)

8.(1)语言描写。表现了四等文官灰雀胆小怕事,不敢承认事实而又渴望别人认同的怯懦心理。(2分。手法1分,分析1分)

(2)运用拟人、比喻的修辞手法。生动形象地表现了黑暗势力的衰颓,旧时代即将过去、光明将要来临的现实特点。(2分。手法1分,分析1分)

9.描写了金翅雀向同伴们宣传革命道理的情景;象征了在黎明到来的前夜,革命斗士发挥了积极广泛的影响力;表达了作者对未来充满了坚定的信念。(6分。每点2分)

10. D[解析]文中从“为诗”“拟乐府”“文”三方面讲述,故按D项断句。

11. B [解析]文化常识的考查目的不是让考生死记硬背,要把知识与文本背景联系在一起理解。会试是由朝廷组织的考试,从文中“还朝示学士程敏政”“敏政总裁会试”可知;会试在乡试后的第二年举行,从文中“未几”可判断与乡试相隔时间不长。

12.B[解析]唐寅不是“不慕功名利禄”,而是由于科场案受到连累难登仕途而颓怠的;他从宸濠处回来后与客人“般饮”,所谓“般饮”就是快乐地饮酒,因此也并不是郁郁不乐。

13.(1)之后有讥讽李梦阳的诗文的人,就说他模仿抄袭,只是好像是司马迁、杜甫的风格,其实是失去了他们作品的本质。(4分,“则谓”“似”“真”各1分,语句通顺1分)

(2)唐寅的诗文,早年崇尚才情,晚年则随意而散漫,他说后人并不是靠这些诗文来了解我的,说起他的人为他感到惋惜。(4分,“尚" “颓然自放”“伤”各1分,语句通顺1分)

14.①理念上都坚持复古道路;②活动上都成立了社团来宣扬自己的文学主张;③作品上都是优点与缺点并存,既受到时人称赞,同时也受到了严肃的批评。(3分,每点1分)

15.C(3分。本题考查理解赏析诗歌内容的能力。对“风雨”的理解过于写实,此处应为词人遭遇的社会风

雨,比喻朝中投降势力对自己的排挤迫害)

16.(6分。本题考查理解分析诗歌情感的能力)

全词看似颓废的背后洋溢着词人慷慨激昂的爱国情感(2分);

上阕词人逃避现实,借酒消愁,但想到刘邦和秦始皇,英雄惺惺相惜,渴望能建功立业,实现人生理想(2分);

下阕回首少年志向,梦断难眠的背后是忧国忧民的使命担当以及面对西风卷地的严酷现实决不低头的豪情壮志(2分)。

17. (1)所守或匪亲/化为狼与豺

(2) 秦无亡矢遗镞之费 而天下诸侯已困矣

(3) 渐黄昏 清角吹寒(宋姜夔《扬州慢淮左名都》)醉里挑灯看剑,梦回吹角连营(宋辛弃疾《破阵子为陈同甫赋壮词以寄之》)/角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫(唐李贺《雁门大守行》)/将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。(唐岁参《白雪歌送武判官归京》)

18.A【解析】、固然:“先承认某个事实,下文又给转折或否定到另一方面去。显然:容易看出或感觉到;自非常明显。所以选“显然"更合语境。千变万化:形容变化极多。千姿百态:形容姿态多种多样或种类十分丰富。语境是描述“组合",所以选千变万化。承架:承担、支撑。承担:担负、担当,根据语境应选承架。巧夺天工:精巧的人工胜过天然,形容技艺高超绝妙。美轮美奂:多形容建筑物雄伟壮观、富丽堂皇,也形容装饰、布置等美好漂亮。根据语境形容构造精巧应选巧夺天工。

19.B【解析】A、C两项用被动句,不如主动句更通顺;同时上一句“符合海外TikToker的认知基模”用的也是主动句,两者句式统一。D项,“迅速”是修饰“体会”的,所以排除。

20.构成:①这组排比由三个动宾短语构成,每个短语6个字。(1分)②分别从“语言”“文化”“意识”三个角度,逐层深入,(1分)高度评价“以短视频形式”传播中国传统工艺的做法。(1分)

效果:表意集中,条理清晰;(1分)句式整齐,富有文采。(1分)

1. A

22.①以熊猫为原型进行设计创作

②代表着对全世界的热情欢迎

③意喻融合、温暖,相知相融

23一.题意把握

1.作文审题要立足于把握题意。三则材料,第一则是中华传统价值观,价值导向是崇俭戒奢;第二则是伟人论述:侧重于理论阐释,第三则是时代需要,侧重于当今形势,二三则的价值导向是鼓励消费。

2.观点要辩证,做到具体问题具体分析,二者是既对立又统一的关系。总体而言,二者的关系可以这样理解:崇俭戒奢是宝贵的文化传统,是个体的德行之基,是个体实现幸福人生的观念,是指导人类科学消费行为的根本,是人类可持续发展的核心理念。鼓励消费是鼓励人们主动追求合理而理性的幸福,是产生经济循环活水源泉的重要手段,是新时代崇俭戒奢文化的重要内涵。

崇俭戒奢是传统美德,应该坚守并且作为中华民族发展的品格坚守。但它并不是要求人们去过苦行僧般的生活,与人们追求美好生活的愿望并不矛盾,在环境和条件允许的前提下量力而行,杜绝浪费与奢侈。鼓励消费是在社会发达的新时代下的促进社会更好发展的策略,特别是现实环境下的自救需求。它不是提倡奢侈生活和铺张浪费,是通过震荡的消费更好地满足生活需求、提高生活质量。二者是价值观念与生活方式的和谐统一。

考生在分析崇俭戒奢与当下鼓励消费的关系时,逻辑上要能自圆其说,割裂分析或强拉关系都属于审题不到位。只抓住一方来写,属于偏离题意。

3.崇俭戒奢与当下鼓励消费的关系要侧重于时代需求,崇俭戒奢的历史审视要服务于鼓励消费的现代诠释。之所以鼓励消费,原因很多,一方面,满足人民日益增长的幸福要求是时代发展进步的根本动力;另一方面,国际环境的云谲波诡让内循环成了国家经济发展的选择。

考生要联系生活实际,避免做概念上的空洞辨析,要让文章有现实意义。

1.B( A 项中,“第一个写诗的人”不同于原文“第一位诗人”: C 项,原文只说楚辞“支配”(影响)了唐文化,不是说“创造”了盛唐文化; D 项,屈原的伟大不在于哲学的理性,而在于“哲理的感情”)

2. B (逻辑错误,因果关系于文无据)

3.A( A 项的表述只涉及屈原在治学与政治上的才能,与人格无关)

4.①将屈原与孔子的思想、性格进行对比。②将屈原、孔子性格的不同和屈原、孟子性格气质的相同做对比。③将孔子所处的时代与屈原、孟子所处的时代相比较。④将荀子、庄子对后世的影响与屈原的影响相比较。⑤将世人的醉生梦死、昏天黑地与屈原的独清、独醒做对比。(4分,每点1分)

5.①屈原所处时代的热情求真的时代精神的孕育。②思想界共有的时代苦闷所形成的一种共同力量的催发。③面对污浊的世道,屈原自身的反抗精神、悲悯情怀、清醒认知和坚定意志的铸造。(6分,毎点2分)

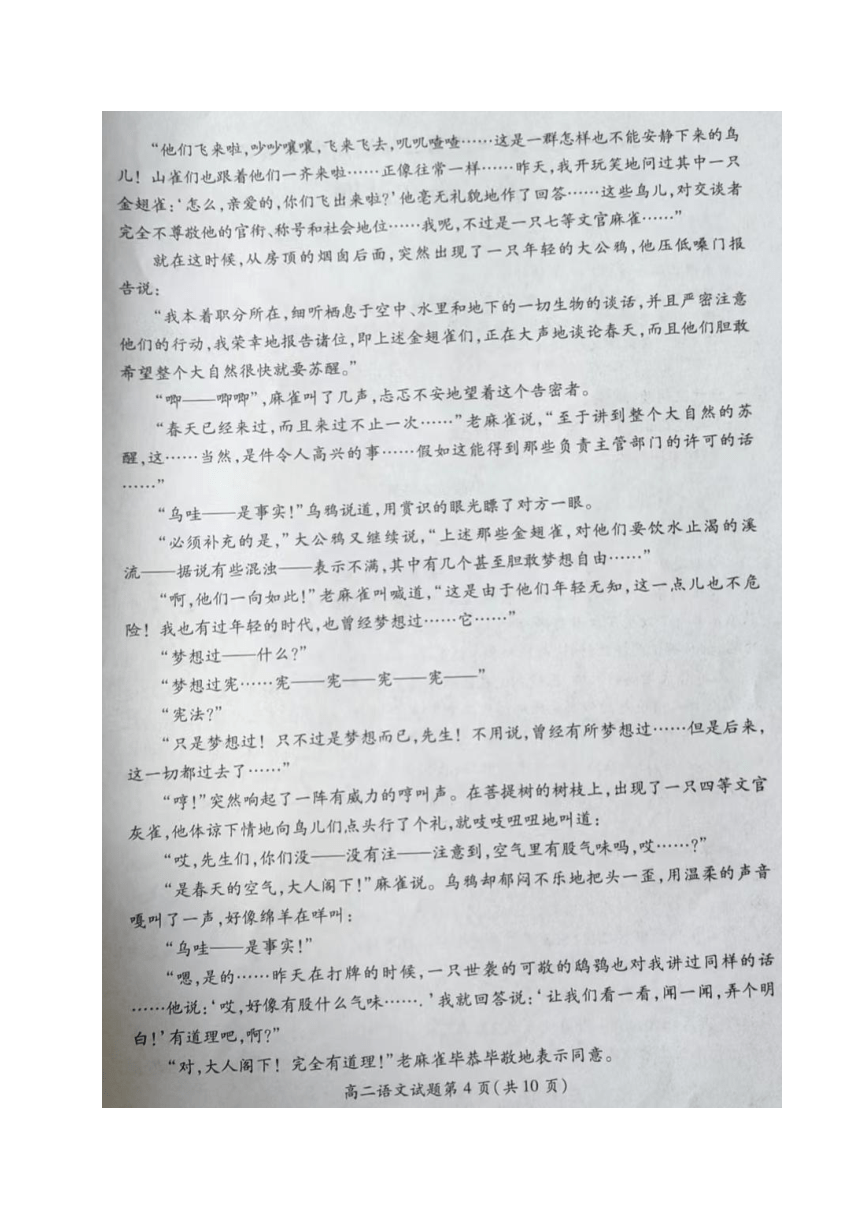

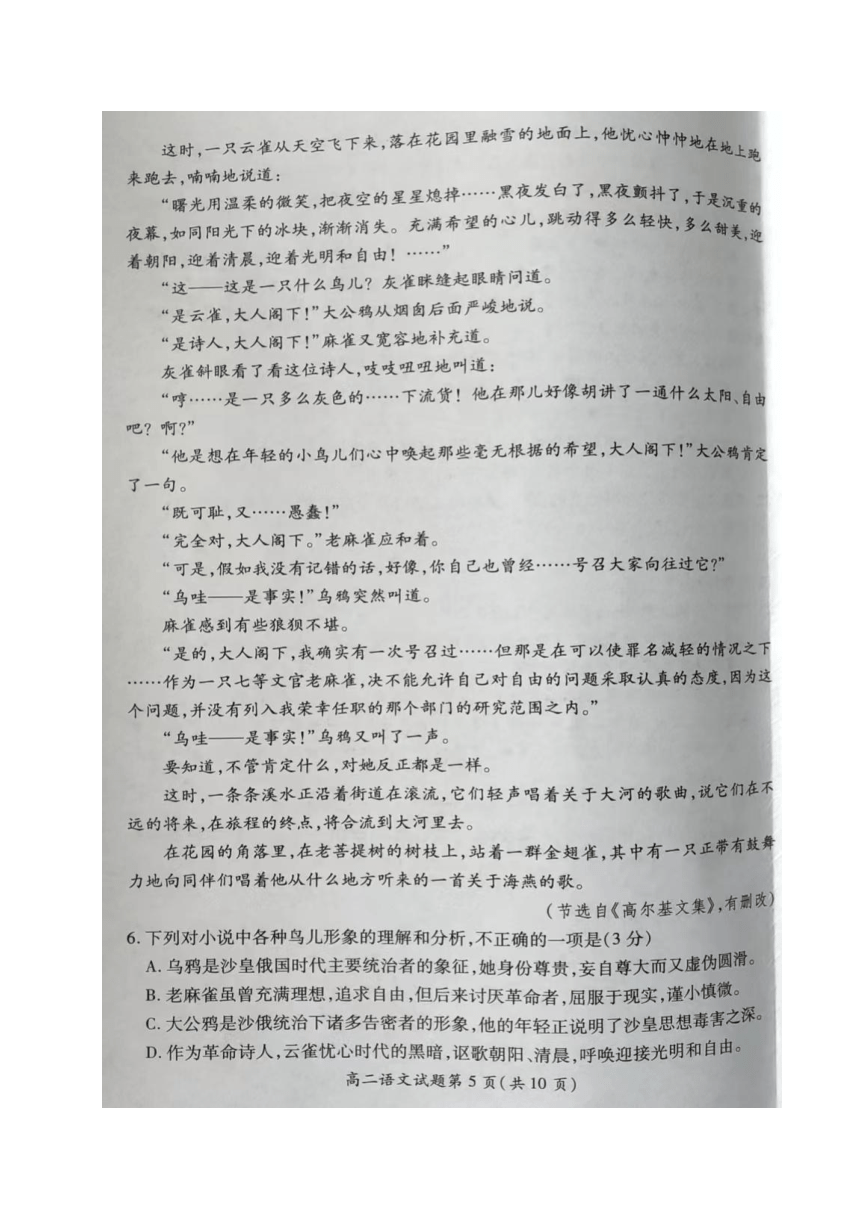

6. B (老麻雀并非讨厌革命者,而是同情革命者,但屈服于现实,谨小慎微)

7.C(有的破折号表示声音的延长,比如乌鸦的叫声)

8.(1)语言描写。表现了四等文官灰雀胆小怕事,不敢承认事实而又渴望别人认同的怯懦心理。(2分。手法1分,分析1分)

(2)运用拟人、比喻的修辞手法。生动形象地表现了黑暗势力的衰颓,旧时代即将过去、光明将要来临的现实特点。(2分。手法1分,分析1分)

9.描写了金翅雀向同伴们宣传革命道理的情景;象征了在黎明到来的前夜,革命斗士发挥了积极广泛的影响力;表达了作者对未来充满了坚定的信念。(6分。每点2分)

10. D[解析]文中从“为诗”“拟乐府”“文”三方面讲述,故按D项断句。

11. B [解析]文化常识的考查目的不是让考生死记硬背,要把知识与文本背景联系在一起理解。会试是由朝廷组织的考试,从文中“还朝示学士程敏政”“敏政总裁会试”可知;会试在乡试后的第二年举行,从文中“未几”可判断与乡试相隔时间不长。

12.B[解析]唐寅不是“不慕功名利禄”,而是由于科场案受到连累难登仕途而颓怠的;他从宸濠处回来后与客人“般饮”,所谓“般饮”就是快乐地饮酒,因此也并不是郁郁不乐。

13.(1)之后有讥讽李梦阳的诗文的人,就说他模仿抄袭,只是好像是司马迁、杜甫的风格,其实是失去了他们作品的本质。(4分,“则谓”“似”“真”各1分,语句通顺1分)

(2)唐寅的诗文,早年崇尚才情,晚年则随意而散漫,他说后人并不是靠这些诗文来了解我的,说起他的人为他感到惋惜。(4分,“尚" “颓然自放”“伤”各1分,语句通顺1分)

14.①理念上都坚持复古道路;②活动上都成立了社团来宣扬自己的文学主张;③作品上都是优点与缺点并存,既受到时人称赞,同时也受到了严肃的批评。(3分,每点1分)

15.C(3分。本题考查理解赏析诗歌内容的能力。对“风雨”的理解过于写实,此处应为词人遭遇的社会风

雨,比喻朝中投降势力对自己的排挤迫害)

16.(6分。本题考查理解分析诗歌情感的能力)

全词看似颓废的背后洋溢着词人慷慨激昂的爱国情感(2分);

上阕词人逃避现实,借酒消愁,但想到刘邦和秦始皇,英雄惺惺相惜,渴望能建功立业,实现人生理想(2分);

下阕回首少年志向,梦断难眠的背后是忧国忧民的使命担当以及面对西风卷地的严酷现实决不低头的豪情壮志(2分)。

17. (1)所守或匪亲/化为狼与豺

(2) 秦无亡矢遗镞之费 而天下诸侯已困矣

(3) 渐黄昏 清角吹寒(宋姜夔《扬州慢淮左名都》)醉里挑灯看剑,梦回吹角连营(宋辛弃疾《破阵子为陈同甫赋壮词以寄之》)/角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫(唐李贺《雁门大守行》)/将军角弓不得控,都护铁衣冷难着。(唐岁参《白雪歌送武判官归京》)

18.A【解析】、固然:“先承认某个事实,下文又给转折或否定到另一方面去。显然:容易看出或感觉到;自非常明显。所以选“显然"更合语境。千变万化:形容变化极多。千姿百态:形容姿态多种多样或种类十分丰富。语境是描述“组合",所以选千变万化。承架:承担、支撑。承担:担负、担当,根据语境应选承架。巧夺天工:精巧的人工胜过天然,形容技艺高超绝妙。美轮美奂:多形容建筑物雄伟壮观、富丽堂皇,也形容装饰、布置等美好漂亮。根据语境形容构造精巧应选巧夺天工。

19.B【解析】A、C两项用被动句,不如主动句更通顺;同时上一句“符合海外TikToker的认知基模”用的也是主动句,两者句式统一。D项,“迅速”是修饰“体会”的,所以排除。

20.构成:①这组排比由三个动宾短语构成,每个短语6个字。(1分)②分别从“语言”“文化”“意识”三个角度,逐层深入,(1分)高度评价“以短视频形式”传播中国传统工艺的做法。(1分)

效果:表意集中,条理清晰;(1分)句式整齐,富有文采。(1分)

1. A

22.①以熊猫为原型进行设计创作

②代表着对全世界的热情欢迎

③意喻融合、温暖,相知相融

23一.题意把握

1.作文审题要立足于把握题意。三则材料,第一则是中华传统价值观,价值导向是崇俭戒奢;第二则是伟人论述:侧重于理论阐释,第三则是时代需要,侧重于当今形势,二三则的价值导向是鼓励消费。

2.观点要辩证,做到具体问题具体分析,二者是既对立又统一的关系。总体而言,二者的关系可以这样理解:崇俭戒奢是宝贵的文化传统,是个体的德行之基,是个体实现幸福人生的观念,是指导人类科学消费行为的根本,是人类可持续发展的核心理念。鼓励消费是鼓励人们主动追求合理而理性的幸福,是产生经济循环活水源泉的重要手段,是新时代崇俭戒奢文化的重要内涵。

崇俭戒奢是传统美德,应该坚守并且作为中华民族发展的品格坚守。但它并不是要求人们去过苦行僧般的生活,与人们追求美好生活的愿望并不矛盾,在环境和条件允许的前提下量力而行,杜绝浪费与奢侈。鼓励消费是在社会发达的新时代下的促进社会更好发展的策略,特别是现实环境下的自救需求。它不是提倡奢侈生活和铺张浪费,是通过震荡的消费更好地满足生活需求、提高生活质量。二者是价值观念与生活方式的和谐统一。

考生在分析崇俭戒奢与当下鼓励消费的关系时,逻辑上要能自圆其说,割裂分析或强拉关系都属于审题不到位。只抓住一方来写,属于偏离题意。

3.崇俭戒奢与当下鼓励消费的关系要侧重于时代需求,崇俭戒奢的历史审视要服务于鼓励消费的现代诠释。之所以鼓励消费,原因很多,一方面,满足人民日益增长的幸福要求是时代发展进步的根本动力;另一方面,国际环境的云谲波诡让内循环成了国家经济发展的选择。

考生要联系生活实际,避免做概念上的空洞辨析,要让文章有现实意义。

同课章节目录