2021-2022学年部编版语文七年级下册第五单元第21课《己亥杂诗》教学设计

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年部编版语文七年级下册第五单元第21课《己亥杂诗》教学设计 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 15.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-17 18:22:29 | ||

图片预览

文档简介

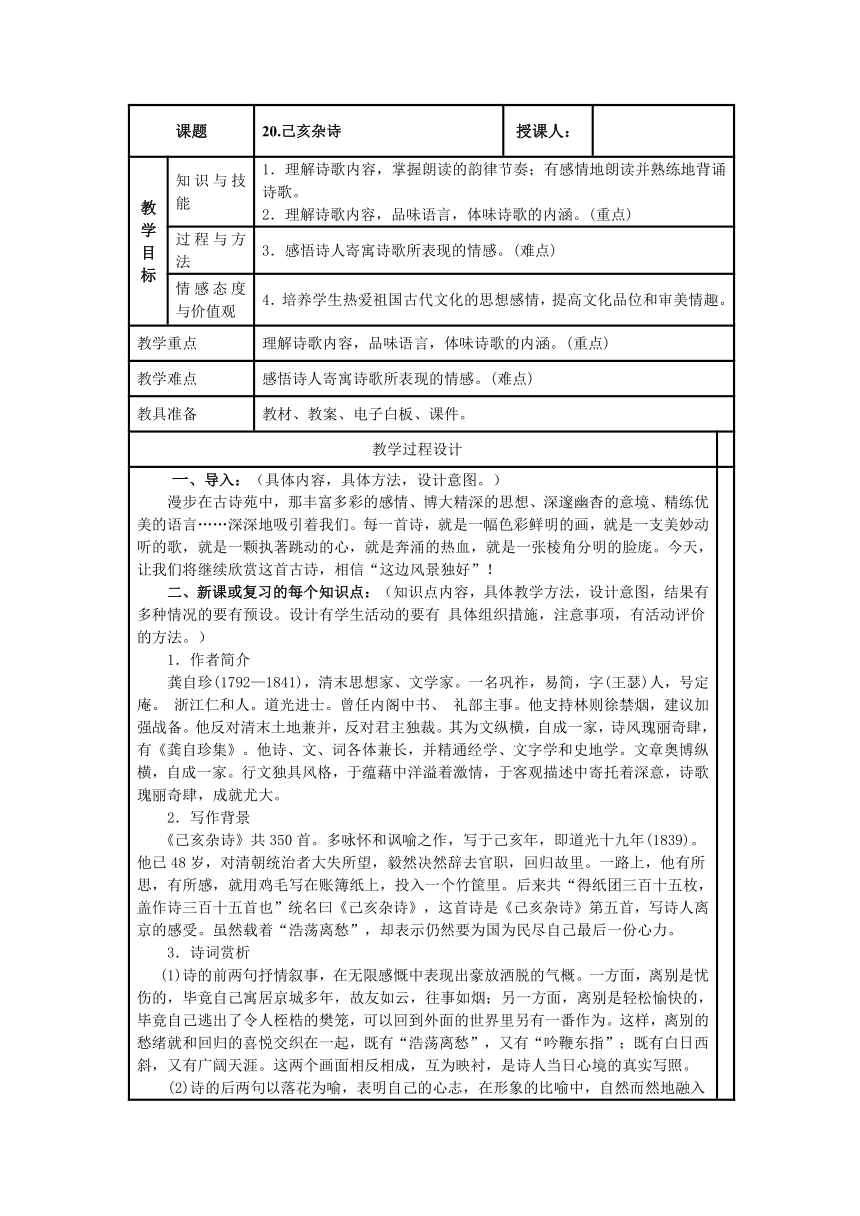

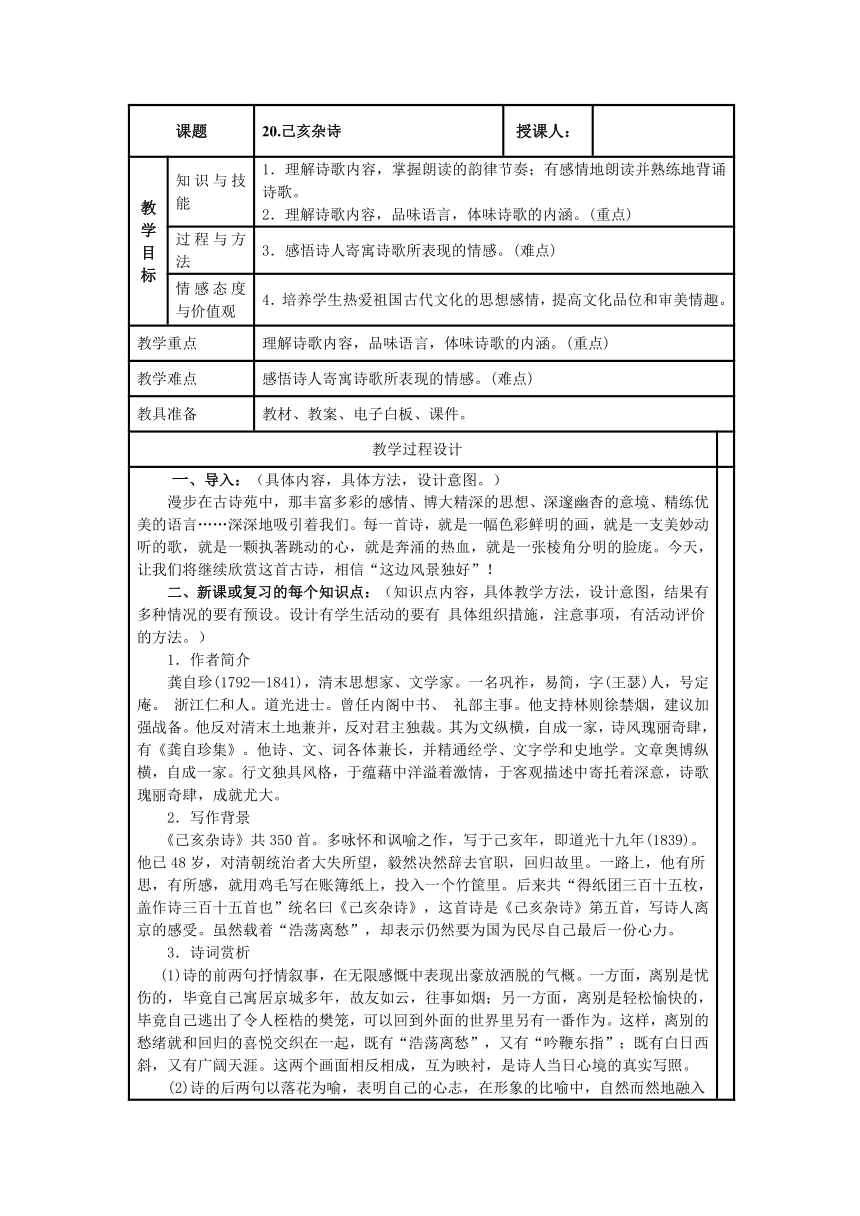

课题 20.己亥杂诗 授课人:

教学目标 知识与技能 1.理解诗歌内容,掌握朗读的韵律节奏;有感情地朗读并熟练地背诵诗歌。 2.理解诗歌内容,品味语言,体味诗歌的内涵。(重点)

过程与方法 3.感悟诗人寄寓诗歌所表现的情感。(难点)

情感态度与价值观 4.培养学生热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学重点 理解诗歌内容,品味语言,体味诗歌的内涵。(重点)

教学难点 感悟诗人寄寓诗歌所表现的情感。(难点)

教具准备 教材、教案、电子白板、课件。

教学过程设计

一、导入:(具体内容,具体方法,设计意图。) 漫步在古诗苑中,那丰富多彩的感情、博大精深的思想、深邃幽杳的意境、精练优美的语言……深深地吸引着我们。每一首诗,就是一幅色彩鲜明的画,就是一支美妙动听的歌,就是一颗执著跳动的心,就是奔涌的热血,就是一张棱角分明的脸庞。今天,让我们将继续欣赏这首古诗,相信“这边风景独好”! 二、新课或复习的每个知识点:(知识点内容,具体教学方法,设计意图,结果有多种情况的要有预设。设计有学生活动的要有 具体组织措施,注意事项,有活动评价的方法。) 1.作者简介 龚自珍(1792—1841),清末思想家、文学家。一名巩祚,易简,字(王瑟)人,号定庵。 浙江仁和人。道光进士。曾任内阁中书、 礼部主事。他支持林则徐禁烟,建议加强战备。他反对清末土地兼并,反对君主独裁。其为文纵横,自成一家,诗风瑰丽奇肆,有《龚自珍集》。他诗、文、词各体兼长,并精通经学、文字学和史地学。文章奥博纵横,自成一家。行文独具风格,于蕴藉中洋溢着激情,于客观描述中寄托着深意,诗歌瑰丽奇肆,成就尤大。 2.写作背景 《己亥杂诗》共350首。多咏怀和讽喻之作,写于己亥年,即道光十九年(1839)。他已48岁,对清朝统治者大失所望,毅然决然辞去官职,回归故里。一路上,他有所思,有所感,就用鸡毛写在账簿纸上,投入一个竹筐里。后来共“得纸团三百十五枚,盖作诗三百十五首也”统名曰《己亥杂诗》,这首诗是《己亥杂诗》第五首,写诗人离京的感受。虽然载着“浩荡离愁”,却表示仍然要为国为民尽自己最后一份心力。 3.诗词赏析 (1)诗的前两句抒情叙事,在无限感慨中表现出豪放洒脱的气概。一方面,离别是忧伤的,毕竟自己寓居京城多年,故友如云,往事如烟;另一方面,离别是轻松愉快的,毕竟自己逃出了令人桎梏的樊笼,可以回到外面的世界里另有一番作为。这样,离别的愁绪就和回归的喜悦交织在一起,既有“浩荡离愁”,又有“吟鞭东指”;既有白日西斜,又有广阔天涯。这两个画面相反相成,互为映衬,是诗人当日心境的真实写照。 (2)诗的后两句以落花为喻,表明自己的心志,在形象的比喻中,自然而然地融入议论。“化作春泥更护花”,诗人是这样说的,也是这样做的。鸦片战争爆发后,他多次给

驻防上海的江西巡抚梁章钜写信,商讨国事,并希望参加他的幕府,献计献策。可惜诗人不久就死在丹阳书院(年仅50岁),无从实现他的社会理想了,令人叹惋。 4.写作特点 寓情于景,景中生情,情景交融,这首小诗将政治抱负和个人志向融为一体,将议论和抒情有机结合,形象地表达了诗人复杂的情感。 学生默读课文、大声朗读、有感情地朗读、同桌互相讨论。 5.这首小诗写了三种心境,一是离别的忧伤;二是回归的愉快;三是积极的人生态度。细读诗句,仔细品味作者的爱国情。 三、练习:(练习内容,设计意图,评价方法。) 1.理解下列词语的含义。 (1)浩荡:无限。 (2)吟鞭:诗人的马鞭。 (3)落红:落花。 (4)化作春泥:变成春天的泥土。 2.听读诗歌,理解诗意。 满怀无限离愁别绪,在白日斜的时候告别久居的京城,吟咏着诗句挥动着马鞭,(马鞭)举处便是离京师越来越远的天涯。落在并不是没有感情的东西,(落花)要变成泥土把故枝滋养。 3.从“落红不是无情物,化作春泥更护花”中你联想到了什么? 诗人把自己的身世与落花完全结合起来,移情于花,表达诗人为了国家和黎民百姓,不惜献身化为春泥,要为国为民尽自己最后一份心力的感情。这是一种无私奉献的精神。 4.这首诗表达了诗人怎样的思想感情? 表达了诗人虽然辞官离京,却仍然关心国家的前途和命运的思想感情。 四、总结:(具体方法。 ) 这首诗写作者辞官离京,远去天涯的无边愁思,表达了诗人政治理想至死不变的执着态度。作者以“落红”自喻,含意深刻,耐人寻味。 五、作业布置:(具体内容,完成时间要求。 ) 1.熟读并背诵《己亥杂诗》 2.完成练习册。

板书设计 己亥杂诗 浩荡离愁,黯然辞官 不甘退伏,憧憬未来 以“落红”自喻,寄予爱国情怀

教学目标 知识与技能 1.理解诗歌内容,掌握朗读的韵律节奏;有感情地朗读并熟练地背诵诗歌。 2.理解诗歌内容,品味语言,体味诗歌的内涵。(重点)

过程与方法 3.感悟诗人寄寓诗歌所表现的情感。(难点)

情感态度与价值观 4.培养学生热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学重点 理解诗歌内容,品味语言,体味诗歌的内涵。(重点)

教学难点 感悟诗人寄寓诗歌所表现的情感。(难点)

教具准备 教材、教案、电子白板、课件。

教学过程设计

一、导入:(具体内容,具体方法,设计意图。) 漫步在古诗苑中,那丰富多彩的感情、博大精深的思想、深邃幽杳的意境、精练优美的语言……深深地吸引着我们。每一首诗,就是一幅色彩鲜明的画,就是一支美妙动听的歌,就是一颗执著跳动的心,就是奔涌的热血,就是一张棱角分明的脸庞。今天,让我们将继续欣赏这首古诗,相信“这边风景独好”! 二、新课或复习的每个知识点:(知识点内容,具体教学方法,设计意图,结果有多种情况的要有预设。设计有学生活动的要有 具体组织措施,注意事项,有活动评价的方法。) 1.作者简介 龚自珍(1792—1841),清末思想家、文学家。一名巩祚,易简,字(王瑟)人,号定庵。 浙江仁和人。道光进士。曾任内阁中书、 礼部主事。他支持林则徐禁烟,建议加强战备。他反对清末土地兼并,反对君主独裁。其为文纵横,自成一家,诗风瑰丽奇肆,有《龚自珍集》。他诗、文、词各体兼长,并精通经学、文字学和史地学。文章奥博纵横,自成一家。行文独具风格,于蕴藉中洋溢着激情,于客观描述中寄托着深意,诗歌瑰丽奇肆,成就尤大。 2.写作背景 《己亥杂诗》共350首。多咏怀和讽喻之作,写于己亥年,即道光十九年(1839)。他已48岁,对清朝统治者大失所望,毅然决然辞去官职,回归故里。一路上,他有所思,有所感,就用鸡毛写在账簿纸上,投入一个竹筐里。后来共“得纸团三百十五枚,盖作诗三百十五首也”统名曰《己亥杂诗》,这首诗是《己亥杂诗》第五首,写诗人离京的感受。虽然载着“浩荡离愁”,却表示仍然要为国为民尽自己最后一份心力。 3.诗词赏析 (1)诗的前两句抒情叙事,在无限感慨中表现出豪放洒脱的气概。一方面,离别是忧伤的,毕竟自己寓居京城多年,故友如云,往事如烟;另一方面,离别是轻松愉快的,毕竟自己逃出了令人桎梏的樊笼,可以回到外面的世界里另有一番作为。这样,离别的愁绪就和回归的喜悦交织在一起,既有“浩荡离愁”,又有“吟鞭东指”;既有白日西斜,又有广阔天涯。这两个画面相反相成,互为映衬,是诗人当日心境的真实写照。 (2)诗的后两句以落花为喻,表明自己的心志,在形象的比喻中,自然而然地融入议论。“化作春泥更护花”,诗人是这样说的,也是这样做的。鸦片战争爆发后,他多次给

驻防上海的江西巡抚梁章钜写信,商讨国事,并希望参加他的幕府,献计献策。可惜诗人不久就死在丹阳书院(年仅50岁),无从实现他的社会理想了,令人叹惋。 4.写作特点 寓情于景,景中生情,情景交融,这首小诗将政治抱负和个人志向融为一体,将议论和抒情有机结合,形象地表达了诗人复杂的情感。 学生默读课文、大声朗读、有感情地朗读、同桌互相讨论。 5.这首小诗写了三种心境,一是离别的忧伤;二是回归的愉快;三是积极的人生态度。细读诗句,仔细品味作者的爱国情。 三、练习:(练习内容,设计意图,评价方法。) 1.理解下列词语的含义。 (1)浩荡:无限。 (2)吟鞭:诗人的马鞭。 (3)落红:落花。 (4)化作春泥:变成春天的泥土。 2.听读诗歌,理解诗意。 满怀无限离愁别绪,在白日斜的时候告别久居的京城,吟咏着诗句挥动着马鞭,(马鞭)举处便是离京师越来越远的天涯。落在并不是没有感情的东西,(落花)要变成泥土把故枝滋养。 3.从“落红不是无情物,化作春泥更护花”中你联想到了什么? 诗人把自己的身世与落花完全结合起来,移情于花,表达诗人为了国家和黎民百姓,不惜献身化为春泥,要为国为民尽自己最后一份心力的感情。这是一种无私奉献的精神。 4.这首诗表达了诗人怎样的思想感情? 表达了诗人虽然辞官离京,却仍然关心国家的前途和命运的思想感情。 四、总结:(具体方法。 ) 这首诗写作者辞官离京,远去天涯的无边愁思,表达了诗人政治理想至死不变的执着态度。作者以“落红”自喻,含意深刻,耐人寻味。 五、作业布置:(具体内容,完成时间要求。 ) 1.熟读并背诵《己亥杂诗》 2.完成练习册。

板书设计 己亥杂诗 浩荡离愁,黯然辞官 不甘退伏,憧憬未来 以“落红”自喻,寄予爱国情怀

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读