1.3.4【教案】高考语文一轮 现代文1 信息性阅读 主观简答题 情境看法、措施综合概括(分析)

文档属性

| 名称 | 1.3.4【教案】高考语文一轮 现代文1 信息性阅读 主观简答题 情境看法、措施综合概括(分析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-18 11:30:07 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

信息性阅读 主观简答题

情境看法、措施综合概括(分析)

新高考现代文阅读Ⅰ的文本,选材广泛,贴近现实、关注传统文化、民生和社会热点,如人工智能、新冠肺炎、医药、养老、教育、环保、科技成果等均有涉及。

该部分阅读也在回应新教材改革的“群文阅读”要求,在各个题型的命制上必然要突出新的高考理念。《2020普通高中课程标准》中对“考试、测评题目”要求“应以具体的情境为载体,以典型任务为主要内容”。2021年新高考卷Ⅰ第5题题干“嵇康诗有‘目送归鸿,手挥五弦’一句,顾恺之说画‘手挥五弦易,目送归鸿难’”已经体现了重视情境载体的设置。“真实、富有意义的语文实践活动情境是学生语文学科核心素养形成、发展和表现的载体”,语文实践活动情境,不论是题干要求中的“个人体验情境”“社会生活情境”,还是“学科认知情境”,最后落实到试卷中就是考查考生对文本内容的理解和实际运用能力。因此,新高考现代文阅读Ⅰ主观简答题命题趋势可能会结合现实(情境),要求学生就某问题(意义、价值、方法、措施、远景等)加以探究。

题型一 看法、观点态度、措施建议类探究(个人体验情境类)

阅读实用类文本的目的之一就是从材料中发现问题,并寻找解决办法,进而更好地指导人们的生活、学习和工作。于是,分析看法对策题应运而生。

1.(2021·八省适应性联考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

材料一:

近年来,“人机大战”引起世人关注,人工智能发展引发的忧虑和争论开始从学术圈进入公众视野。要将这些思考引向深入,就需拓宽视域,厘清思路,特别要善用底线思维来把握问题。对无限制发展人工智能可能带来的后果,可从近期、远期和终极威胁三个层面来分析。

近期威胁的一个表现是人工智能开始大批量取代蓝领工人和下层白领。这在发达国家的制造业中表现较明显,我国一些工厂也开始这么做。从经济效益看,工业人工智能成本的下降使“取代”变得有利可图。“汽车的出现没有让马车夫找不到新工作”只是以往的经验,这次并非如此:大批工人陆续失业,只要达到某个临界点,社会就有可能发生动荡。

近期威胁的另一表现是军用人工智能的研发。史蒂芬·霍金、比尔·盖茨等人曾呼吁世人警惕人工智能的盲目研发,特别是军事用途的研发,认为这有可能导致比原子弹更可怕的武器出现。因为军用人工智能有可能直接操控武器,一旦失控,后果难以设想;即使没有失控,研发出这类更冷酷、更高效的杀人武器,亦非人类之福。

人工智能的远期威胁中,最容易想到的就是它们可能的反叛。这点很容易理解,《黑客帝国》《未来战士》等科幻影片对此已做过大量设想。人工智能业界和一些盲目乐观人士常用“人工智能还很初级”之类的说法宽慰公众,但这种理由是站不住脚的,“老虎还小”不能成为养虎的理由。因此,我们对这一威胁必须保持足够的警惕。

人工智能的终极威胁更加发人深省。这种威胁并非建立在人工智能反叛的假定之上,而是恰恰相反。阿西莫夫提出的一个很少有人注意的重要观点是,所有依赖人工智能的文明都终将灭亡。他给出的理由之一:“一个完全依赖机器人的社会,因极度单调无趣,终究会变得孱弱、衰颓、没落而奄奄一息。”这个看法很有见地。

这里排除人工智能反叛人类的可能,假定未来人工智能可承担人们所希望的“任何工作”,人类就会变成整天混吃等死的寄生虫了。如果真是这样,用不了多久,人类的机能和智力都将迅速退化,我们的人生就变得毫无意义。这是更可怕的威胁。

(摘编自江晓原《科技创新应树立底线思维——以人工智能发展为例》)

材料二:

人类智能不过是文明的成果,源于社会与历史的心智积淀,而文学正是这种智能优势所在的一部分。文学之所以区别于一般娱乐(比如下棋和转魔方),就在于文学长于传导价值观。好作家之所以区别于一般“文匠”,就在于前者总能突破常规俗见,创造性地发现真善美,守护人间的情与义。而技术主义者恰恰在这里严重缺弦。他们一直梦想着要把感情、性格、伦理、文化以及其他人类表现都数据化,收编为形式逻辑,从而让机器的生物性与人格性更强,使其创造力大增,最终全面超越人类。但他们忘了,人类智能千万年来早已演变得非同寻常——其中一部分颇有几分古怪,倒像是“缺点”。比如,人必有健忘,但电脑没法健忘;人经常糊涂,但电脑没法糊涂;人可以不讲理,但电脑没法不讲理,即不能非逻辑、非程式、非确定性地工作。这样一来,即便机器人有了遗传算法(GA)、人工神经网络(ANN)等仿生大招,即便进一步的仿生探索不会一无所获,然而,人的契悟、直觉、意会、灵感、下意识、跳跃性思维,同步利用“错误”和兼容“悖谬”的能力,把各种矛盾信息不由分说一锅煮的能力,有时候竟让2+2=8或者2+2=0甚至重量+温度=色彩的特殊能力(几乎接近无厘头),如此等等,都有“大智若愚”之效,只能让机器人迷糊。

在生活中,一段话到底是不是“高级黑”;一番慷慨到底是不是“装圣母”;一种高声大气是否透出了怯弱;一种节衣缩食是否透出了高贵;同是一种忍让自宽,到底是阿Q的“精神胜利”,还是庄子的等物齐观;同是一种笔下的胡乱涂抹,到底是艺术先锋的创造,还是画鬼容易画人难的胡来……这些问题也许连某个少年都难不住,明眼人更是一望便知。这一类人类常有的心领神会,显示出人类具有超强的处理价值观的能力,其实不过是依托全身心互联与同步的神经响应,依托人类经验的隐秘蕴积,选择了一个几无来由和依据的正确,有时甚至是看似并不靠谱的正确——这样做很平常,就像对付一个趔趄或一个喷嚏那样自然,属于瞬间事件。但机器人呢,光是辨识一个“高级黑”的正话反听,可能就会导致全部数据库瘫痪。

(摘编自韩少功《当机器人成立作家协会》)

有人认为,在对待人工智能的态度上,材料一和材料二截然相反。你是否同意?请结合材料谈谈你的看法。

[试写答案]

[解析] 首先,明确题干所说的“态度”是文本作者的态度,不是考生自己的态度。

第二,看文本的范围,是材料一与材料二。

第三,这个观点的核心判断是认为材料一和材料二在对待人工智能的态度是“截然相反”的,强调不同。

考生可以同意这个观点,指出材料一对待人工智能的态度是悲观的,材料二对待人工智能的态度是乐观的,并结合文本举出相应证据。

考生也可以不同意这个观点,按照参考答案示例二的答题思路作答即可。

[参考答案] 示例一:同意。

①材料一是悲观的,认为人工智能将给人类带来威胁,在对待人工智能问题上,必须树立底线思维;②材料二是乐观的,认为人工智能不可能全面超越人类,人类超强的处理价值观的能力是机器人无法比拟的。

示例二:不同意。

①两者关注的领域不同,材料一讨论的是科技发展领域的人工智能,材料二讨论的是文学创作领域的人工智能;②因为关注领域不同,即使两者态度有所不同,也不构成截然相反的关系。

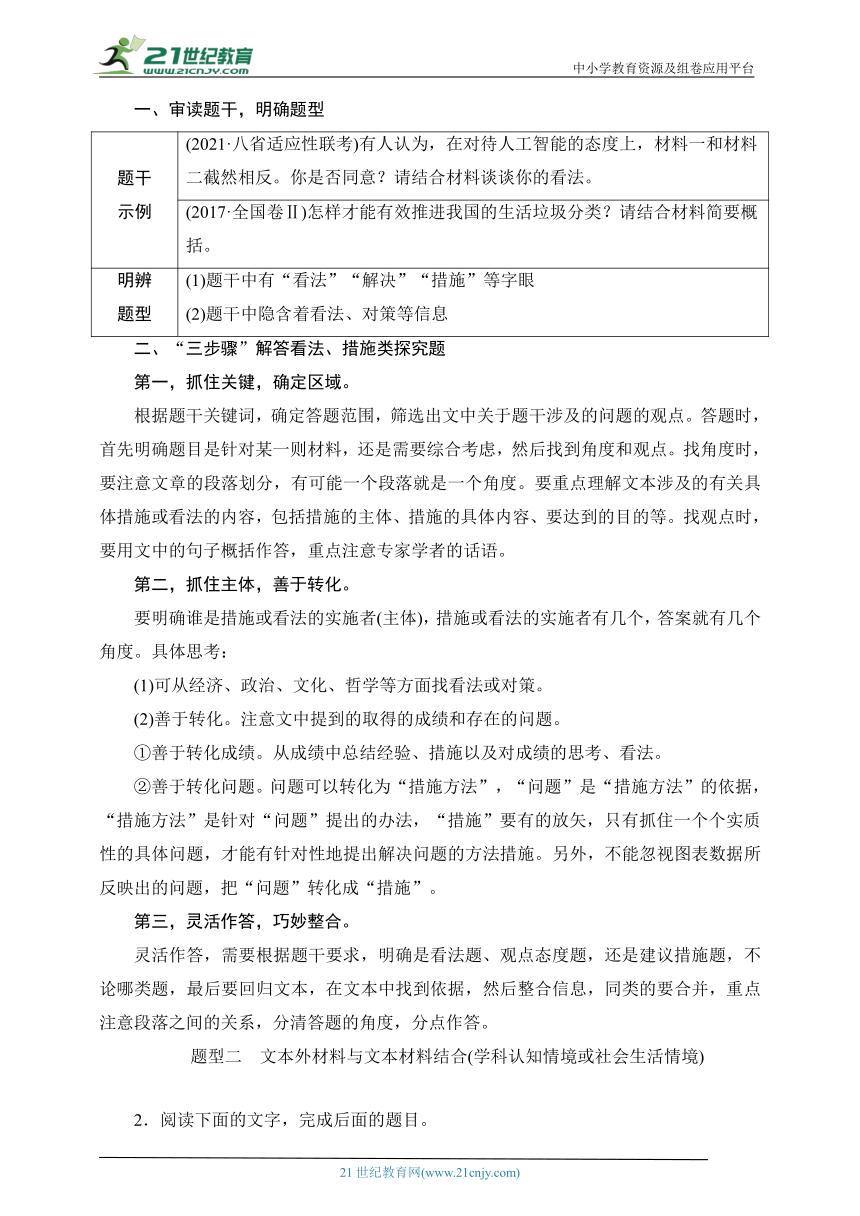

一、审读题干,明确题型

题干示例 (2021·八省适应性联考)有人认为,在对待人工智能的态度上,材料一和材料二截然相反。你是否同意?请结合材料谈谈你的看法。

(2017·全国卷Ⅱ)怎样才能有效推进我国的生活垃圾分类?请结合材料简要概括。

明辨题型 (1)题干中有“看法”“解决”“措施”等字眼(2)题干中隐含着看法、对策等信息

二、“三步骤”解答看法、措施类探究题

第一,抓住关键,确定区域。

根据题干关键词,确定答题范围,筛选出文中关于题干涉及的问题的观点。答题时,首先明确题目是针对某一则材料,还是需要综合考虑,然后找到角度和观点。找角度时,要注意文章的段落划分,有可能一个段落就是一个角度。要重点理解文本涉及的有关具体措施或看法的内容,包括措施的主体、措施的具体内容、要达到的目的等。找观点时,要用文中的句子概括作答,重点注意专家学者的话语。

第二,抓住主体,善于转化。

要明确谁是措施或看法的实施者(主体),措施或看法的实施者有几个,答案就有几个角度。具体思考:

(1)可从经济、政治、文化、哲学等方面找看法或对策。

(2)善于转化。注意文中提到的取得的成绩和存在的问题。

①善于转化成绩。从成绩中总结经验、措施以及对成绩的思考、看法。

②善于转化问题。问题可以转化为“措施方法”,“问题”是“措施方法”的依据,“措施方法”是针对“问题”提出的办法,“措施”要有的放矢,只有抓住一个个实质性的具体问题,才能有针对性地提出解决问题的方法措施。另外,不能忽视图表数据所反映出的问题,把“问题”转化成“措施”。

第三,灵活作答,巧妙整合。

灵活作答,需要根据题干要求,明确是看法题、观点态度题,还是建议措施题,不论哪类题,最后要回归文本,在文本中找到依据,然后整合信息,同类的要合并,重点注意段落之间的关系,分清答题的角度,分点作答。

题型二 文本外材料与文本材料结合(学科认知情境或社会生活情境)

2.阅读下面的文字,完成后面的题目。

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(《九歌》)自从屈原吟唱出这动人的诗句,“木叶”的鲜明形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”在这里我们看见许多诗人将“木叶”这一意象作为他们笔下钟爱的形象,来寄托情感。在我国传统美学和文论中,“意象”是一个古老而又新鲜的话题,是出现得很早并富有深广文化底蕴的一个重要概念,是主观情志与外界客观物象相碰撞而契合的产物,其在文艺创作和文学鉴赏中的作用与地位都是不可忽视的。

“意”和“象”,最早见于《周易·系辞》“象生于意,故可寻象以观意”之言,实质是指可通过有限的可穷尽的形象,传达出某种无限的、不可穷尽的内在意义。王弼在《周易略例·明象》中还进一步阐明了意、象、言三者的关系:从文学的创作来看,即从内心的“意”到关注的“象”,再至依托的“言”;从文学的鉴赏来看,即从依托的“言”到关注的“象”,再至所传达的主观的“意”。

将“意象”引进文学领域并实现其根本性语义转换的是晋代的挚虞,而南朝梁代的刘勰在《文心雕龙·神思》中则第一次将“意象”合为一词并引进文学理论,使它具有了美学意义。实际上,刘勰是将营构“意象”作为艺术构思的首要任务来看待的。从此以后,对“意象”的认识及其在文艺美学上的地位就确定了下来。在文艺创作中,审美意象的营构是艺术家们必须要经过的一个步骤,是“眼中竹”至“胸中竹”的中间环节,即“意象”成了现实生活向艺术作品转化的必不可少的中介;而同样,在艺术欣赏活动之中,“意象”也起着一个读者从作品中获得审美感受的桥梁作用,亦是第二个中介。在艺术欣赏活动之中,读者要运用自己的还原能力、再创造能力去复现、补充甚至丰富作品中的“意象”。这是从创作构思角度提出了“意象”这一美学概念。

由“意”“象”至合成词“意象”,经历一系列的演变过程和语义转换,作为一个专门的文学术语终于生成,并得到后世认同,被广泛运用于文学鉴赏、批评之中。

在我国古代文论和美学理论中,“意象”的具体含义有四个方面。第一,“意象”是意中之象,可理解为“人心营构之象”,即审美主体的审美意识与审美客体的审美特性的有机统一,最有典型意义的是郑燮《题画》中有云:“其实,胸中之竹并不是眼中之竹也。”这里的此竹非彼竹,就是指客观的竹已在画家心中意化为审美的竹,形成了“意象”。所谓“成竹在胸”也是艺术家头脑中营构出的“意象”。第二,“意象”指艺术形象,特别是在明清的文艺理论中,普遍被采用来评论诗歌、绘画和书法创作。第三,“意象”指自然景物的形象。第四,“意象”指人物的风度神态。

“意象”作为极具中国传统文化底蕴的一个重要概念、范畴,它经历了一个由哲学、文化概念向文艺理论和美学范畴演变的过程。以“意象”品评文学作品,更能准确地表述作家构思谋篇过程中的审美心理活动及其呈现在诗中的形态与情态,也更能准确地表述读者阅读鉴赏时所获得的审美快感。

总之,“意象”是有意味的具体形象,或者说是显现在具象中的意味;是“意”与“象”的融合。不是对现实的一种图像式的重现,而是一种在一瞬间呈现的理智与感情的复合体,是一种“各种根本不同的观念的联合”。“意象”如同组件、基础、构架,不同的“意象”有机结合而组成文学作品,作品的意义和整体审美效应也由具体可感的“意象”生发而来。我国浩瀚的古典文学作品沉浸在“意象”的海洋之中,“意象”也成为评论文学作品的重要标准之一。

(摘编自雷江红《浅析中国传统“意象”的起源与发展》)

请结合材料简要赏析下面送别诗中“笛声”《折柳曲》这一意象。

春夜洛城闻笛

李 白

谁家玉笛暗飞声,

散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情。

[试写答案]

[解析] 解答此题,我们要从文本中找答案。文本谈到中国传统美学概念“意象”的起源与发展,从文中观点来突破,对李白的这首诗进行分析。在本诗中,《折柳曲》就是一个典型的融合了作者情感的意象,“柳”本身有离别留恋之意,《折柳曲》表达的也是离别之情。诗人在“曲中闻折柳”,既是真的听见了曲子,又引起内心情感的波动,勾起内心的思乡之情。因此,笛声《折柳曲》就是本诗中的典型意象。

[参考答案] ①《折柳曲》是触发诗人情感的典型物象,和诗人的故园之思有机契合,成为本诗的典型意象。②古人离别常折柳枝相赠,表依依不舍之意,《折柳曲》既实指曲名,又代表一种离别的情绪。③诗人此时客居在外,《折柳曲》触动了诗人离别家乡时的心绪,引发了对故乡的思念之情。

一、审读题干,明确题型

题干示例 (2021·新高考卷Ⅰ)嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。

明辨题型 (1)题干中有“理解”“分析”“结合材料”等字眼(2)题干中有暗示答题方向的“情境”

二、解答时的注意事项

文本外材料提供的可能是探究语文学科本体相关问题的学科认知情境,也可能是社会生活中的某一现象所构成的社会生活情境,解答这类题目需注意以下几点:

1.审题:①认真解读文本外的材料内容;②明确从哪一角度对文本外材料进行分析。

2.提炼话题:文本外材料中体现话题的观点有哪些。

3.内外结合,确定答题区域:文本内材料对应文本外材料的观点在哪些区域。

4.规范答题模式。先陈述材料观点,再结合文本外内容分析(如何体现这一观点)。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

信息性阅读 主观简答题

情境看法、措施综合概括(分析)

新高考现代文阅读Ⅰ的文本,选材广泛,贴近现实、关注传统文化、民生和社会热点,如人工智能、新冠肺炎、医药、养老、教育、环保、科技成果等均有涉及。

该部分阅读也在回应新教材改革的“群文阅读”要求,在各个题型的命制上必然要突出新的高考理念。《2020普通高中课程标准》中对“考试、测评题目”要求“应以具体的情境为载体,以典型任务为主要内容”。2021年新高考卷Ⅰ第5题题干“嵇康诗有‘目送归鸿,手挥五弦’一句,顾恺之说画‘手挥五弦易,目送归鸿难’”已经体现了重视情境载体的设置。“真实、富有意义的语文实践活动情境是学生语文学科核心素养形成、发展和表现的载体”,语文实践活动情境,不论是题干要求中的“个人体验情境”“社会生活情境”,还是“学科认知情境”,最后落实到试卷中就是考查考生对文本内容的理解和实际运用能力。因此,新高考现代文阅读Ⅰ主观简答题命题趋势可能会结合现实(情境),要求学生就某问题(意义、价值、方法、措施、远景等)加以探究。

题型一 看法、观点态度、措施建议类探究(个人体验情境类)

阅读实用类文本的目的之一就是从材料中发现问题,并寻找解决办法,进而更好地指导人们的生活、学习和工作。于是,分析看法对策题应运而生。

1.(2021·八省适应性联考)阅读下面的文字,完成后面的题目。

材料一:

近年来,“人机大战”引起世人关注,人工智能发展引发的忧虑和争论开始从学术圈进入公众视野。要将这些思考引向深入,就需拓宽视域,厘清思路,特别要善用底线思维来把握问题。对无限制发展人工智能可能带来的后果,可从近期、远期和终极威胁三个层面来分析。

近期威胁的一个表现是人工智能开始大批量取代蓝领工人和下层白领。这在发达国家的制造业中表现较明显,我国一些工厂也开始这么做。从经济效益看,工业人工智能成本的下降使“取代”变得有利可图。“汽车的出现没有让马车夫找不到新工作”只是以往的经验,这次并非如此:大批工人陆续失业,只要达到某个临界点,社会就有可能发生动荡。

近期威胁的另一表现是军用人工智能的研发。史蒂芬·霍金、比尔·盖茨等人曾呼吁世人警惕人工智能的盲目研发,特别是军事用途的研发,认为这有可能导致比原子弹更可怕的武器出现。因为军用人工智能有可能直接操控武器,一旦失控,后果难以设想;即使没有失控,研发出这类更冷酷、更高效的杀人武器,亦非人类之福。

人工智能的远期威胁中,最容易想到的就是它们可能的反叛。这点很容易理解,《黑客帝国》《未来战士》等科幻影片对此已做过大量设想。人工智能业界和一些盲目乐观人士常用“人工智能还很初级”之类的说法宽慰公众,但这种理由是站不住脚的,“老虎还小”不能成为养虎的理由。因此,我们对这一威胁必须保持足够的警惕。

人工智能的终极威胁更加发人深省。这种威胁并非建立在人工智能反叛的假定之上,而是恰恰相反。阿西莫夫提出的一个很少有人注意的重要观点是,所有依赖人工智能的文明都终将灭亡。他给出的理由之一:“一个完全依赖机器人的社会,因极度单调无趣,终究会变得孱弱、衰颓、没落而奄奄一息。”这个看法很有见地。

这里排除人工智能反叛人类的可能,假定未来人工智能可承担人们所希望的“任何工作”,人类就会变成整天混吃等死的寄生虫了。如果真是这样,用不了多久,人类的机能和智力都将迅速退化,我们的人生就变得毫无意义。这是更可怕的威胁。

(摘编自江晓原《科技创新应树立底线思维——以人工智能发展为例》)

材料二:

人类智能不过是文明的成果,源于社会与历史的心智积淀,而文学正是这种智能优势所在的一部分。文学之所以区别于一般娱乐(比如下棋和转魔方),就在于文学长于传导价值观。好作家之所以区别于一般“文匠”,就在于前者总能突破常规俗见,创造性地发现真善美,守护人间的情与义。而技术主义者恰恰在这里严重缺弦。他们一直梦想着要把感情、性格、伦理、文化以及其他人类表现都数据化,收编为形式逻辑,从而让机器的生物性与人格性更强,使其创造力大增,最终全面超越人类。但他们忘了,人类智能千万年来早已演变得非同寻常——其中一部分颇有几分古怪,倒像是“缺点”。比如,人必有健忘,但电脑没法健忘;人经常糊涂,但电脑没法糊涂;人可以不讲理,但电脑没法不讲理,即不能非逻辑、非程式、非确定性地工作。这样一来,即便机器人有了遗传算法(GA)、人工神经网络(ANN)等仿生大招,即便进一步的仿生探索不会一无所获,然而,人的契悟、直觉、意会、灵感、下意识、跳跃性思维,同步利用“错误”和兼容“悖谬”的能力,把各种矛盾信息不由分说一锅煮的能力,有时候竟让2+2=8或者2+2=0甚至重量+温度=色彩的特殊能力(几乎接近无厘头),如此等等,都有“大智若愚”之效,只能让机器人迷糊。

在生活中,一段话到底是不是“高级黑”;一番慷慨到底是不是“装圣母”;一种高声大气是否透出了怯弱;一种节衣缩食是否透出了高贵;同是一种忍让自宽,到底是阿Q的“精神胜利”,还是庄子的等物齐观;同是一种笔下的胡乱涂抹,到底是艺术先锋的创造,还是画鬼容易画人难的胡来……这些问题也许连某个少年都难不住,明眼人更是一望便知。这一类人类常有的心领神会,显示出人类具有超强的处理价值观的能力,其实不过是依托全身心互联与同步的神经响应,依托人类经验的隐秘蕴积,选择了一个几无来由和依据的正确,有时甚至是看似并不靠谱的正确——这样做很平常,就像对付一个趔趄或一个喷嚏那样自然,属于瞬间事件。但机器人呢,光是辨识一个“高级黑”的正话反听,可能就会导致全部数据库瘫痪。

(摘编自韩少功《当机器人成立作家协会》)

有人认为,在对待人工智能的态度上,材料一和材料二截然相反。你是否同意?请结合材料谈谈你的看法。

[试写答案]

[解析] 首先,明确题干所说的“态度”是文本作者的态度,不是考生自己的态度。

第二,看文本的范围,是材料一与材料二。

第三,这个观点的核心判断是认为材料一和材料二在对待人工智能的态度是“截然相反”的,强调不同。

考生可以同意这个观点,指出材料一对待人工智能的态度是悲观的,材料二对待人工智能的态度是乐观的,并结合文本举出相应证据。

考生也可以不同意这个观点,按照参考答案示例二的答题思路作答即可。

[参考答案] 示例一:同意。

①材料一是悲观的,认为人工智能将给人类带来威胁,在对待人工智能问题上,必须树立底线思维;②材料二是乐观的,认为人工智能不可能全面超越人类,人类超强的处理价值观的能力是机器人无法比拟的。

示例二:不同意。

①两者关注的领域不同,材料一讨论的是科技发展领域的人工智能,材料二讨论的是文学创作领域的人工智能;②因为关注领域不同,即使两者态度有所不同,也不构成截然相反的关系。

一、审读题干,明确题型

题干示例 (2021·八省适应性联考)有人认为,在对待人工智能的态度上,材料一和材料二截然相反。你是否同意?请结合材料谈谈你的看法。

(2017·全国卷Ⅱ)怎样才能有效推进我国的生活垃圾分类?请结合材料简要概括。

明辨题型 (1)题干中有“看法”“解决”“措施”等字眼(2)题干中隐含着看法、对策等信息

二、“三步骤”解答看法、措施类探究题

第一,抓住关键,确定区域。

根据题干关键词,确定答题范围,筛选出文中关于题干涉及的问题的观点。答题时,首先明确题目是针对某一则材料,还是需要综合考虑,然后找到角度和观点。找角度时,要注意文章的段落划分,有可能一个段落就是一个角度。要重点理解文本涉及的有关具体措施或看法的内容,包括措施的主体、措施的具体内容、要达到的目的等。找观点时,要用文中的句子概括作答,重点注意专家学者的话语。

第二,抓住主体,善于转化。

要明确谁是措施或看法的实施者(主体),措施或看法的实施者有几个,答案就有几个角度。具体思考:

(1)可从经济、政治、文化、哲学等方面找看法或对策。

(2)善于转化。注意文中提到的取得的成绩和存在的问题。

①善于转化成绩。从成绩中总结经验、措施以及对成绩的思考、看法。

②善于转化问题。问题可以转化为“措施方法”,“问题”是“措施方法”的依据,“措施方法”是针对“问题”提出的办法,“措施”要有的放矢,只有抓住一个个实质性的具体问题,才能有针对性地提出解决问题的方法措施。另外,不能忽视图表数据所反映出的问题,把“问题”转化成“措施”。

第三,灵活作答,巧妙整合。

灵活作答,需要根据题干要求,明确是看法题、观点态度题,还是建议措施题,不论哪类题,最后要回归文本,在文本中找到依据,然后整合信息,同类的要合并,重点注意段落之间的关系,分清答题的角度,分点作答。

题型二 文本外材料与文本材料结合(学科认知情境或社会生活情境)

2.阅读下面的文字,完成后面的题目。

“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”(《九歌》)自从屈原吟唱出这动人的诗句,“木叶”的鲜明形象,影响了此后历代的诗人们,许多为人传诵的诗篇正是从这里得到了启发。如谢庄《月赋》说:“洞庭始波,木叶微脱。”陆厥的《临江王节士歌》又说:“木叶下,江波连,秋月照浦云歇山。”在这里我们看见许多诗人将“木叶”这一意象作为他们笔下钟爱的形象,来寄托情感。在我国传统美学和文论中,“意象”是一个古老而又新鲜的话题,是出现得很早并富有深广文化底蕴的一个重要概念,是主观情志与外界客观物象相碰撞而契合的产物,其在文艺创作和文学鉴赏中的作用与地位都是不可忽视的。

“意”和“象”,最早见于《周易·系辞》“象生于意,故可寻象以观意”之言,实质是指可通过有限的可穷尽的形象,传达出某种无限的、不可穷尽的内在意义。王弼在《周易略例·明象》中还进一步阐明了意、象、言三者的关系:从文学的创作来看,即从内心的“意”到关注的“象”,再至依托的“言”;从文学的鉴赏来看,即从依托的“言”到关注的“象”,再至所传达的主观的“意”。

将“意象”引进文学领域并实现其根本性语义转换的是晋代的挚虞,而南朝梁代的刘勰在《文心雕龙·神思》中则第一次将“意象”合为一词并引进文学理论,使它具有了美学意义。实际上,刘勰是将营构“意象”作为艺术构思的首要任务来看待的。从此以后,对“意象”的认识及其在文艺美学上的地位就确定了下来。在文艺创作中,审美意象的营构是艺术家们必须要经过的一个步骤,是“眼中竹”至“胸中竹”的中间环节,即“意象”成了现实生活向艺术作品转化的必不可少的中介;而同样,在艺术欣赏活动之中,“意象”也起着一个读者从作品中获得审美感受的桥梁作用,亦是第二个中介。在艺术欣赏活动之中,读者要运用自己的还原能力、再创造能力去复现、补充甚至丰富作品中的“意象”。这是从创作构思角度提出了“意象”这一美学概念。

由“意”“象”至合成词“意象”,经历一系列的演变过程和语义转换,作为一个专门的文学术语终于生成,并得到后世认同,被广泛运用于文学鉴赏、批评之中。

在我国古代文论和美学理论中,“意象”的具体含义有四个方面。第一,“意象”是意中之象,可理解为“人心营构之象”,即审美主体的审美意识与审美客体的审美特性的有机统一,最有典型意义的是郑燮《题画》中有云:“其实,胸中之竹并不是眼中之竹也。”这里的此竹非彼竹,就是指客观的竹已在画家心中意化为审美的竹,形成了“意象”。所谓“成竹在胸”也是艺术家头脑中营构出的“意象”。第二,“意象”指艺术形象,特别是在明清的文艺理论中,普遍被采用来评论诗歌、绘画和书法创作。第三,“意象”指自然景物的形象。第四,“意象”指人物的风度神态。

“意象”作为极具中国传统文化底蕴的一个重要概念、范畴,它经历了一个由哲学、文化概念向文艺理论和美学范畴演变的过程。以“意象”品评文学作品,更能准确地表述作家构思谋篇过程中的审美心理活动及其呈现在诗中的形态与情态,也更能准确地表述读者阅读鉴赏时所获得的审美快感。

总之,“意象”是有意味的具体形象,或者说是显现在具象中的意味;是“意”与“象”的融合。不是对现实的一种图像式的重现,而是一种在一瞬间呈现的理智与感情的复合体,是一种“各种根本不同的观念的联合”。“意象”如同组件、基础、构架,不同的“意象”有机结合而组成文学作品,作品的意义和整体审美效应也由具体可感的“意象”生发而来。我国浩瀚的古典文学作品沉浸在“意象”的海洋之中,“意象”也成为评论文学作品的重要标准之一。

(摘编自雷江红《浅析中国传统“意象”的起源与发展》)

请结合材料简要赏析下面送别诗中“笛声”《折柳曲》这一意象。

春夜洛城闻笛

李 白

谁家玉笛暗飞声,

散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,

何人不起故园情。

[试写答案]

[解析] 解答此题,我们要从文本中找答案。文本谈到中国传统美学概念“意象”的起源与发展,从文中观点来突破,对李白的这首诗进行分析。在本诗中,《折柳曲》就是一个典型的融合了作者情感的意象,“柳”本身有离别留恋之意,《折柳曲》表达的也是离别之情。诗人在“曲中闻折柳”,既是真的听见了曲子,又引起内心情感的波动,勾起内心的思乡之情。因此,笛声《折柳曲》就是本诗中的典型意象。

[参考答案] ①《折柳曲》是触发诗人情感的典型物象,和诗人的故园之思有机契合,成为本诗的典型意象。②古人离别常折柳枝相赠,表依依不舍之意,《折柳曲》既实指曲名,又代表一种离别的情绪。③诗人此时客居在外,《折柳曲》触动了诗人离别家乡时的心绪,引发了对故乡的思念之情。

一、审读题干,明确题型

题干示例 (2021·新高考卷Ⅰ)嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。

明辨题型 (1)题干中有“理解”“分析”“结合材料”等字眼(2)题干中有暗示答题方向的“情境”

二、解答时的注意事项

文本外材料提供的可能是探究语文学科本体相关问题的学科认知情境,也可能是社会生活中的某一现象所构成的社会生活情境,解答这类题目需注意以下几点:

1.审题:①认真解读文本外的材料内容;②明确从哪一角度对文本外材料进行分析。

2.提炼话题:文本外材料中体现话题的观点有哪些。

3.内外结合,确定答题区域:文本内材料对应文本外材料的观点在哪些区域。

4.规范答题模式。先陈述材料观点,再结合文本外内容分析(如何体现这一观点)。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录