记承天寺夜游

图片预览

文档简介

课件47张PPT。记承天寺夜游 苏轼承 天 寺 塔 位于银川市城西承天寺内,俗称“西塔”,是西夏王朝的主要佛寺。始建于1050年,距今已有900多年的历史。塔通高64.5米,异常俊秀挺拔。解题随笔式小品文记承天寺夜游 “记”是古代的一种文体,主要是记载事物,往往通过记事、记物、写景、记人来抒发作者的感情或见解,即景抒情,托物言志。 苏轼

北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,在诗词、散文方面有巨大成就,与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏” ,为“唐宋八大 家”之一。作者简介 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。 背景介绍 苏轼以犯人身份贬黄州,无薪俸,故租50亩荒地经营,有诗曰:“不令寸土闲,饥寒未知免。”“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖雪堂日炙风吹面如墨。”又有“自笑平生为口忙”之句。背景介绍记承天寺夜游 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

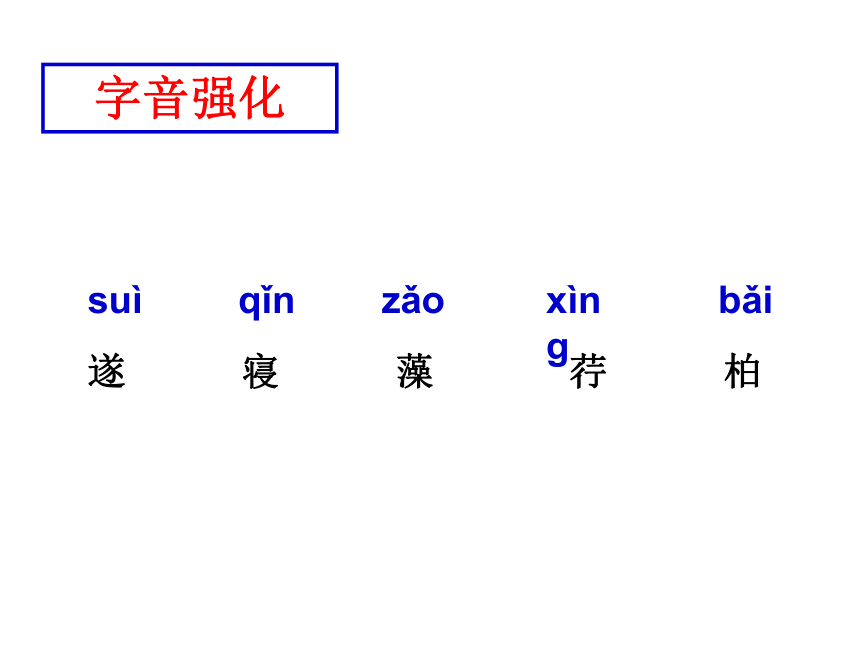

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。苏 轼试读听读遂 寝 藻 荇 柏字音强化zǎoxìngbǎisuìqǐn 节奏梳理1.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民.

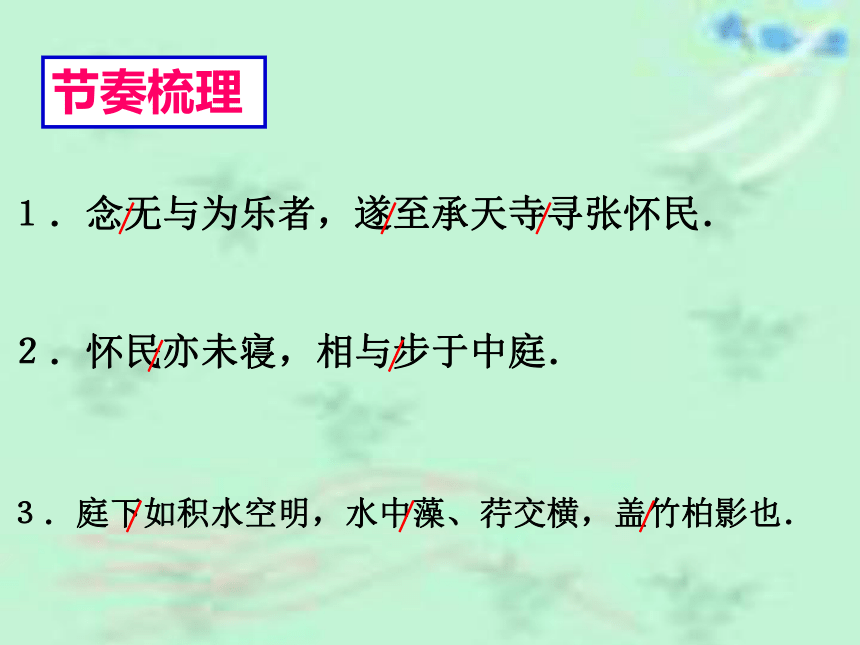

2.怀民亦未寝,相与步于中庭.

3.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也. / / /

/ /

/ / /记承天寺夜游 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

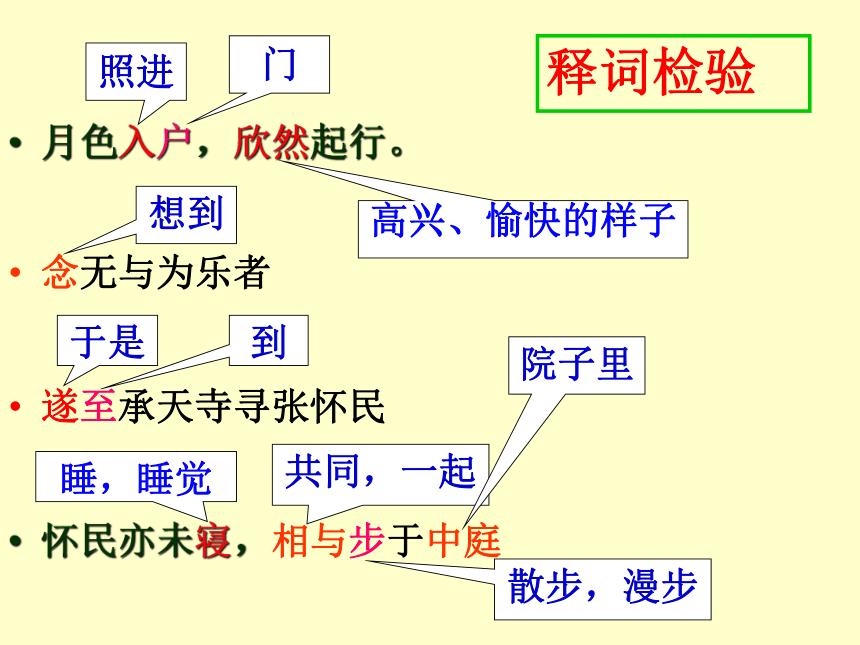

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。苏 轼自主释词译句⑤①②③④月色入户,欣然起行。

念无与为乐者

遂至承天寺寻张怀民

怀民亦未寝,相与步于中庭

照进高兴、愉快的样子想到到于是睡,睡觉共同,一起院子里散步,漫步释词检验门

庭下如积水空明

水中藻荇交横,盖竹柏影也

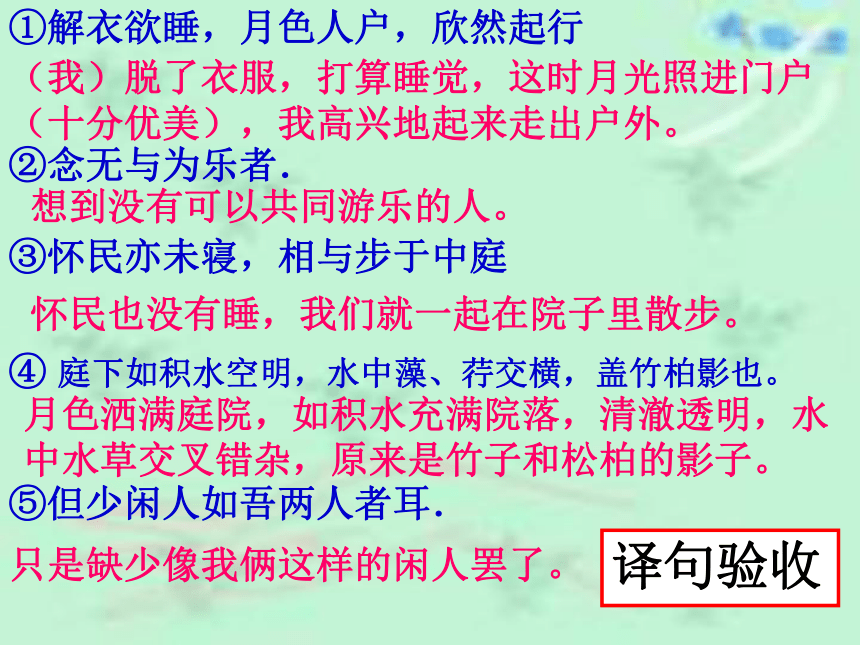

但少闲人如吾两人者耳交叉错杂原来是清闲的人,这里指不汲汲于名利而能从容流连光景的人只是共同,一起形容水清澈透明释词检验①解衣欲睡,月色人户,欣然起行

②念无与为乐者.

③怀民亦未寝,相与步于中庭

④?庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

⑤但少闲人如吾两人者耳. 译句验收月色洒满庭院,如积水充满院落,清澈透明,水

中水草交叉错杂,原来是竹子和松柏的影子。(我)脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门户(十分优美),我高兴地起来走出户外。只是缺少像我俩这样的闲人罢了。想到没有可以共同游乐的人。怀民也没有睡,我们就一起在院子里散步。研习课文 一、这篇文章运用了几种表达方式?

记叙

描写

抒情

研习课文二、记叙部分交代了哪些要素?

时间: 元丰六年十月十二日

地点: 承天寺中庭

人物: “我”和张怀民

事情的起因:月色入户,欣然起行

事情的经过:至承天寺,寻张怀民

事情的结果:相与步于中庭 研习课文三、贯穿全文线索的是_____________,

描写庭中月夜景色的句子是:________

_______________________________。

月

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也?????????研习课文四、作者因景抒怀,表达复杂微妙感情的句子是:

______________________________________。 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。结构梳理!全文共分三层,请用四字短语简要概括。记承天寺夜游记叙描写抒情——寻伴夜游——庭中月色——月下感叹完成背诵!检验背诵!描写庭中月夜景色的句子是?作者因景抒怀,表达复杂微妙感情的句子是?交代记叙六要素的句子是?庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。记承天寺夜游“野旷天低树,江清月近人” (唐·孟浩然)知识拓展古人有不少咏月的佳句,你能写出哪些来?野旷天低树,

江清月近人。

——孟浩然举头望明月,

低头思故乡。

----李白床前明月光,

疑似地上霜。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西.

——李白春风又绿江南岸,明月何时照我还”

——王安石星垂平野阔,月涌大江流。 ——杜甫海上生明月,天涯共此时。

—— 张九龄举杯邀明月, 对饮成三人。

——李白

露从今夜白,月是故乡明。

— 杜甫明月松间照,清泉石上流。

——王维明月几时有,

把酒问青天?

----苏轼但愿人长千里共婵娟。 ——苏轼复习旧知1 一、这篇文章运用了几种表达方式?

记叙

描写

抒情

复习旧知2二、记叙部分交代了哪些要素?

时间: 元丰六年十月十二日

地点: 承天寺中庭

人物: “我”和张怀民

事情的起因:月色入户,欣然起行

事情的经过:至承天寺,寻张怀民

事情的结果:相与步于中庭 复习旧知3四、全文共分三层:

①第一层,记事,交代了 ;

②第二层,写景,描写了 ;

③第三层,抒情,抒发了 。

①赏月散步的时间,原因 。

②月下庭中景物。

③对月光、竹柏疏影的感触。

五、贯穿全文线索的是_______,

描写月夜庭中景色的句子是:________

月

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也寻伴夜游庭中月色月下感叹1、作者为什么想去夜游承天寺?

2、“但少闲人如吾两人者耳”一句中闲人的言外之意是什么?探究理解1、作者为什么想去夜游承天寺? “月色入户,欣然起行”;“至承天寺,寻张怀民”

原因是两人的经历有相似之处:两人都是被贬之人。探究理解2、“但少闲人如吾两人者耳”一句中闲人的言外之意是什么?(即:①文中结尾句流露出作者怎样的思想情感?②说说句中“闲”字在全文起什么作用?这个“闲”字的含义有哪几点?)“闲”字是本文的文眼,闲人是本文的点睛之笔。 “闲”人的言外之意是:

①反映作者身为闲官的现实;

②表达了作者安闲自适的心境;

③慨叹世人忙于名利而无闲顾及良辰美景。赏月的欣喜;贬谪的落寞;随缘自适,自我排遣的达观。3、作者是如何描绘月色的? 运用了什么修辞方法? 有什么作用? 从中可看出这幅月夜图有什么特点?绘景修辞作用特点月色:积水空明竹柏:藻荇交横比喻生动形象

如临其境皎洁、清澈

透明、优美 4、“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏

影也”此句描写的对象是_________,“藻、荇”、

是指________,此句运用了______的修辞手法。

月光竹柏影比喻 5、默写出文中描写庭中月光澄澈的句子,并对其写景的妙处试作简要的分析。

“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”

作者用“积水空明”四个字来比喻庭院中月光的清

澈透明,给人以一池春水的静谧感(正面描写);

用“藻荇交横”四个字来比喻月下美丽的竹柏倒影,具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动而愈见其静(侧面描写)。

6、文中哪些句子表达了作者的“闲情”?并作简要分析。

①“月色入户,欣然起行”

②“念无与乐者”

③“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。”

——门庭冷落——交往之稀——以别人为追求名利的不“闲”反衬“吾两人”

不汲汲名利而从容流连光景的“闲”。7、“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。 8、文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你又是如何理解这句话的?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。

9、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情? 透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘

自适、自我排遣的特殊心境。10、通读全文,作者的感情有什么起伏变化?

欣然

无与为乐

遂

寻

亦

相与步

闲人(高兴愉快)(稍稍遗憾)(不暇思索中的激动)(急切访友的心意)(同好相知的喜悦“心有灵犀一点通”)(平和从容)(落寞苦闷,随缘自适) 苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。小结:把握文章主旨 这篇短文对澄澈透明的妙的月色作了极其生动的描绘,真实的记录了作者当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中感慨深微而又随缘自适,自我排遣的特殊心情。全文小结记承天寺夜游记叙描写抒情——寻伴夜游——庭中月色——月下感叹赏月的欣喜贬谪的悲凉随 缘 自 适

自 我 排 遣

的 乐 观 月夜,漫步在皎洁的月光下,你对月光有何独特的体验?试着用自己的语言描述一下,注意用合适的修辞手法。你的体验

北宋文学家、书画家。字子瞻,号东坡居士,在诗词、散文方面有巨大成就,与父苏洵,弟苏辙并称为“三苏” ,为“唐宋八大 家”之一。作者简介 苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。 背景介绍 苏轼以犯人身份贬黄州,无薪俸,故租50亩荒地经营,有诗曰:“不令寸土闲,饥寒未知免。”“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖雪堂日炙风吹面如墨。”又有“自笑平生为口忙”之句。背景介绍记承天寺夜游 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。苏 轼试读听读遂 寝 藻 荇 柏字音强化zǎoxìngbǎisuìqǐn 节奏梳理1.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民.

2.怀民亦未寝,相与步于中庭.

3.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也. / / /

/ /

/ / /记承天寺夜游 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,

欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。苏 轼自主释词译句⑤①②③④月色入户,欣然起行。

念无与为乐者

遂至承天寺寻张怀民

怀民亦未寝,相与步于中庭

照进高兴、愉快的样子想到到于是睡,睡觉共同,一起院子里散步,漫步释词检验门

庭下如积水空明

水中藻荇交横,盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳交叉错杂原来是清闲的人,这里指不汲汲于名利而能从容流连光景的人只是共同,一起形容水清澈透明释词检验①解衣欲睡,月色人户,欣然起行

②念无与为乐者.

③怀民亦未寝,相与步于中庭

④?庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

⑤但少闲人如吾两人者耳. 译句验收月色洒满庭院,如积水充满院落,清澈透明,水

中水草交叉错杂,原来是竹子和松柏的影子。(我)脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门户(十分优美),我高兴地起来走出户外。只是缺少像我俩这样的闲人罢了。想到没有可以共同游乐的人。怀民也没有睡,我们就一起在院子里散步。研习课文 一、这篇文章运用了几种表达方式?

记叙

描写

抒情

研习课文二、记叙部分交代了哪些要素?

时间: 元丰六年十月十二日

地点: 承天寺中庭

人物: “我”和张怀民

事情的起因:月色入户,欣然起行

事情的经过:至承天寺,寻张怀民

事情的结果:相与步于中庭 研习课文三、贯穿全文线索的是_____________,

描写庭中月夜景色的句子是:________

_______________________________。

月

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也?????????研习课文四、作者因景抒怀,表达复杂微妙感情的句子是:

______________________________________。 何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。结构梳理!全文共分三层,请用四字短语简要概括。记承天寺夜游记叙描写抒情——寻伴夜游——庭中月色——月下感叹完成背诵!检验背诵!描写庭中月夜景色的句子是?作者因景抒怀,表达复杂微妙感情的句子是?交代记叙六要素的句子是?庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。记承天寺夜游“野旷天低树,江清月近人” (唐·孟浩然)知识拓展古人有不少咏月的佳句,你能写出哪些来?野旷天低树,

江清月近人。

——孟浩然举头望明月,

低头思故乡。

----李白床前明月光,

疑似地上霜。

我寄愁心与明月,

随君直到夜郎西.

——李白春风又绿江南岸,明月何时照我还”

——王安石星垂平野阔,月涌大江流。 ——杜甫海上生明月,天涯共此时。

—— 张九龄举杯邀明月, 对饮成三人。

——李白

露从今夜白,月是故乡明。

— 杜甫明月松间照,清泉石上流。

——王维明月几时有,

把酒问青天?

----苏轼但愿人长千里共婵娟。 ——苏轼复习旧知1 一、这篇文章运用了几种表达方式?

记叙

描写

抒情

复习旧知2二、记叙部分交代了哪些要素?

时间: 元丰六年十月十二日

地点: 承天寺中庭

人物: “我”和张怀民

事情的起因:月色入户,欣然起行

事情的经过:至承天寺,寻张怀民

事情的结果:相与步于中庭 复习旧知3四、全文共分三层:

①第一层,记事,交代了 ;

②第二层,写景,描写了 ;

③第三层,抒情,抒发了 。

①赏月散步的时间,原因 。

②月下庭中景物。

③对月光、竹柏疏影的感触。

五、贯穿全文线索的是_______,

描写月夜庭中景色的句子是:________

月

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也寻伴夜游庭中月色月下感叹1、作者为什么想去夜游承天寺?

2、“但少闲人如吾两人者耳”一句中闲人的言外之意是什么?探究理解1、作者为什么想去夜游承天寺? “月色入户,欣然起行”;“至承天寺,寻张怀民”

原因是两人的经历有相似之处:两人都是被贬之人。探究理解2、“但少闲人如吾两人者耳”一句中闲人的言外之意是什么?(即:①文中结尾句流露出作者怎样的思想情感?②说说句中“闲”字在全文起什么作用?这个“闲”字的含义有哪几点?)“闲”字是本文的文眼,闲人是本文的点睛之笔。 “闲”人的言外之意是:

①反映作者身为闲官的现实;

②表达了作者安闲自适的心境;

③慨叹世人忙于名利而无闲顾及良辰美景。赏月的欣喜;贬谪的落寞;随缘自适,自我排遣的达观。3、作者是如何描绘月色的? 运用了什么修辞方法? 有什么作用? 从中可看出这幅月夜图有什么特点?绘景修辞作用特点月色:积水空明竹柏:藻荇交横比喻生动形象

如临其境皎洁、清澈

透明、优美 4、“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏

影也”此句描写的对象是_________,“藻、荇”、

是指________,此句运用了______的修辞手法。

月光竹柏影比喻 5、默写出文中描写庭中月光澄澈的句子,并对其写景的妙处试作简要的分析。

“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”

作者用“积水空明”四个字来比喻庭院中月光的清

澈透明,给人以一池春水的静谧感(正面描写);

用“藻荇交横”四个字来比喻月下美丽的竹柏倒影,具有水草摇曳的动态之美,整个意境静中有动,动而愈见其静(侧面描写)。

6、文中哪些句子表达了作者的“闲情”?并作简要分析。

①“月色入户,欣然起行”

②“念无与乐者”

③“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。”

——门庭冷落——交往之稀——以别人为追求名利的不“闲”反衬“吾两人”

不汲汲名利而从容流连光景的“闲”。7、“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?

作者要寻的这个人,面对如此月夜,不会蒙头大睡,肯定也在赏月,但在何处赏月呢?因此要“寻”,其次,“寻”字有一种急欲找到东西的失落感,写出了作者渴望和知心友人共同赏月的急切心情。 8、文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。你又是如何理解这句话的?

月光虽非夜夜明,竹柏亦非处处有,但大自然的美景却时时能觅,处处可见。只要心胸开阔,淡泊名利,无论到哪里,都能在美好的大自然中享受到无穷乐趣。

9、“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情? 透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘

自适、自我排遣的特殊心境。10、通读全文,作者的感情有什么起伏变化?

欣然

无与为乐

遂

寻

亦

相与步

闲人(高兴愉快)(稍稍遗憾)(不暇思索中的激动)(急切访友的心意)(同好相知的喜悦“心有灵犀一点通”)(平和从容)(落寞苦闷,随缘自适) 苏轼遭遇“文字狱”,被贬为黄州团练副使,心情抑郁,但是他没有灰心丧气,而是借游赏山水等自然美景来消解内心的郁闷,抚平心灵的创伤,表现了坦荡、旷达、笑对人生的生活信条。学习本文,在感受庭院月夜小景的同时,更感受到了他那从容应对苦难的人格魅力。小结:把握文章主旨 这篇短文对澄澈透明的妙的月色作了极其生动的描绘,真实的记录了作者当时生活的一个片段,透露出他在贬谪中感慨深微而又随缘自适,自我排遣的特殊心情。全文小结记承天寺夜游记叙描写抒情——寻伴夜游——庭中月色——月下感叹赏月的欣喜贬谪的悲凉随 缘 自 适

自 我 排 遣

的 乐 观 月夜,漫步在皎洁的月光下,你对月光有何独特的体验?试着用自己的语言描述一下,注意用合适的修辞手法。你的体验

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》