高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册第20课社会主义国家的发展与变化课件(共28张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中历史统编版(2019)必修中外历史纲要下册第20课社会主义国家的发展与变化课件(共28张ppt) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 14.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-19 15:06:06 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

基于大单元教学下的教学设计——

以《社会主义国家的发展与变化》为例

一、课标内容要求

1.23 冷战与20世纪下半期世界的新变化

通过了解第二次世界大战后资本主义、社会主义与第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题;通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

(通过了解第二次世界大战后社会主义国家的变化,认识其发展中的成就与问题。)

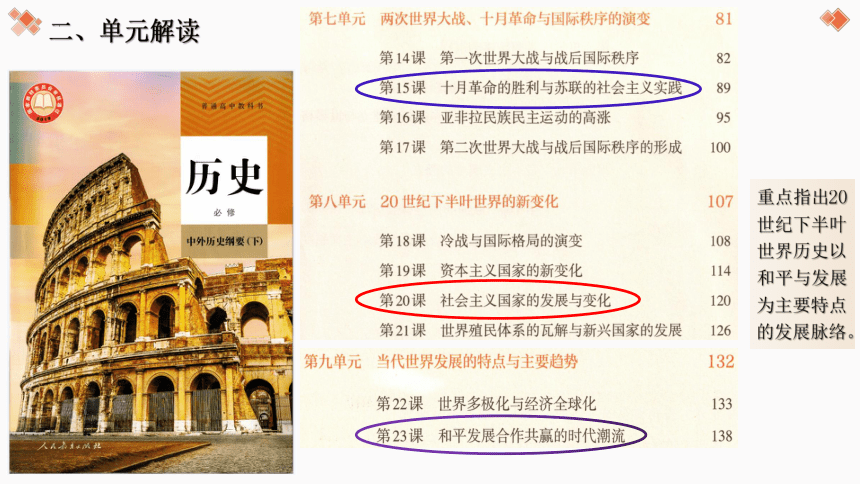

二、单元解读

重点指出20世纪下半叶世界历史以和平与发展为主要特点的发展脉络。

二、单元解读

以和平与发展为主要特点的发展脉络。其中包括几方面的内容:第一,关于和平。主要说明尽管二战后不久就发生了美苏冷战,但是冷战不是热战,由于美苏之间始终没有直接兵戎相见,而是用和平手段、政治谈判手段解决冷战中的危机,从而保持了世界的整体和平状态,人类可以从冷战的历史中汲取教训与智慧。第二,关于发展。在和平的大环境下,资本主义国家、社会主义国家和发展中国家都获得了很大发展,在发展中出现的挫折、问题与挑战,也需要在不断改革与发展中解决。第三,关于国际格局。主要说明在两极格局中,孕育了多极化的力量和发展趋势,这种趋势在冷战后会继续发展。

二、单元解读

第18课《冷战与国际格局的演变》

第19课《资本主义国家的新变化》

第20课《社会主义国家的发展与变化》

第21课《世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展》

20世纪下半叶世界的新变化

它们之间的逻辑关系是:从大的空间与时间顺序,根据战后总的国际形势的发展特点,首先讲述二战后冷战的发生、发展、终结以及国际格局从两极向多极化发展的演变;然后分别讲述二战后资本主义国家、社会主义国家和新兴民族独立国家即发展中国家的发展,从而展现20世纪后半期世界历史的发展概貌。

二、单元解读

1.重点问题:

(1)冷战及其特点;

(2)冷战与国际格局演变之间的关系;

(3)资本主义国家的变化及其与资本主义基本矛盾之间的关系;

(4)苏联解体的原因。

2.教学目的:通过20世纪后半期重大历史事件和历史现象的学习,使学生能够从战争与和平、和平与发展的高度,理解20世纪后半期世界历史发展的大趋势,理解和平与发展是时代的主题;能够从全球的视角,理解马克思主义唯物史观关于人类历史的纵向发展与横向发展之间的辩证关系。

二、单元解读

3.教学建议:

(1)在讲授社会主义国家的新变化时,要注意说明新变化的特点以及出现这些特点的时空条件,包括社会主义国家的历史与现实的经济、政治、社会等的发展情况。

(2)在教学过程中,教师要注意通过历史情境的设计和对史料的分析,引导学生带着问题意识和证据意识,在新情境下对20世纪后半期的历史发展面貌,从历史背景,以及政治、经济、社会等多方面进行探索,引领学生认识这些新变化都是历史发展进步性的表现。

二、单元解读

3.教学建议:

(3)由于本单元内容较多,教师要引导学生在课前预习、课堂学习、课后复习与评价等各个环节,将本单元的内容联系起来并全面阅读和深度理解,增加一些必要的阅读材料,从而使学生明了历史进程中的变化与延续、继承与发展、原因与结果,建构历史发展的各方面的联系,作出符合历史发展实际的解释。

二、单元解读

3.教学建议:

(4)在教学过程中,教师需结合历史课程标准、学业质量和学业水平要求,进行有针对性的教学。主要包括:能够多方面理解社会主义国家的发展变化,重视科学技术在推动社会发展中的重要性,苏联解体东欧剧变的主要原因,等等。可以设置情境,通过20世纪的较长时间段的纵向比较,加深认识。通过学习这些必备知识,使学生感悟正确的价值观念,树立历史发展的进步观,在历史学科核心素养的五个方面都得到提升。

三、本课重点内容解读

苏联和东欧社会主义国家社会主义建设的成就与问题、改革的曲折与剧变,中国特色社会主义的生命力:要从战后苏联和东欧社会主义国家以及中国这两个方面探讨。前者要从社会主义建设的成就和问题入手,指出其改革的必要性及存在的问题,以及改革最终未能突破高度集中的政治经济体制并发生了根本方向性错误,从而导致苏联解体、东欧剧变,社会主义遭受巨大挫折;后者要从中国的社会主义建设与改革符合中国国情和世界历史发展大势,因此前途光明,同时指出新时代中国特色社会主义发展的世界历史意义。

四、本课子目间逻辑关系

本课包括三个子目:第一子目是“苏联的发展、改革与解体”,第二子目是“东欧的社会主义建设、改革与剧变”,第三子目是“中国社会主义的发展”。这三个子目之间的逻辑关系是:首先讲述苏联在二战胜利后,在社会主义建设中的成就和问题,所进行的改革以及苏联解体的过程;然后叙述东欧社会主义国家在苏联帮助和影响下建设社会主义的基本成就与问题,以及东欧社会主义国家的改革和最终发生制度剧变的基本情况;最后概括讲述新中国成立后社会主义基本制度的建立和社会主义建设的重要成就,以及改革开放取得的巨大成就,指出中国特色社会主义在人类社会发展史上的重要意义。这样的逻辑关系,能够给学生以唯物史观教育,坚定学生对社会主义和共产主义的信念。

五、学术观点

1.对苏联模式的评价

关于如何评价社会主义建设的苏联模式,有几点认识:苏联模式是一种社会主义现代化的建设模式。在这种模式下,苏联的经济曾快速增长,在较短的时间内就实现了工业化,并对社会进行改造,提高了人民的教育和健康水平,苏联境内的各民族也有所发展;特别是苏联主要依靠自己积累的力量打赢了卫国战争,国际地位大大提高;等等。但是苏联模式有很大弊端,例如,虽然工业化获得成功,但农业和轻工业长期落后,国民经济比例长期失调,不能满足人民改善生活的需求;而严酷的政治体制、压制民主、大清洗等,造成至今无法治愈的伤口。俄罗斯总统普京曾说:“谁要是不为苏联解体而感到遗憾,他就是没有心肝;谁要是想恢复原来模样的苏联,他就是没有头脑。”

五、学术观点

2.苏联解体的原因

关于苏联解体的原因,学界存在一些争论。一些学者强调是戈尔巴乔夫的改革葬送了苏联。另一些学者认为,苏联模式问题严重,不适应新形势,积重难返;改革背离了社会主义方向,举措失当;再加上西方国家的和平演变,多种力量共同导致苏联解体,即合力所为。

苏联解体后,一些俄罗斯学者认为:苏联在20世纪70-80年代就有问题,但并非到了十分糟糕的程度;苏联不想走中国的改革路线,想走捷克——匈牙利路线。戈尔巴乔夫后来承认,由于当时苏联领导人的错误,导致一个尽管存在严重社会弊端,但完全可以避免解体的国家的灭亡。2010年3月27日,戈尔巴乔夫在纪念改革25周年会议上说:“苏联解体并非不可避免……苏联是我们自己毁灭的。这是我们的失算和错误。是我们的改革者们自己犯了错误……”

如何看待苏联的历史发展,要重视19世纪至20世纪俄国/苏联的国内外十分复杂的历史环境。从历史因素和现实原因,从政治、经济、社会、文化以及国际背景等方面进行综合分析,方能揭示苏联解体的深层次原因。

一

修补与背离——苏联社会主义改革

二

束缚与迷失——东欧社会主义改革

三

探索与坚定——中国社会主义改革

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

第20课 社会主义国家的发展与变化

【课程标准】通过了解第二次世界大战后社会主义国家的变化,认识其发展中的成就与问题。

▲第二次世界大战后社会主义阵营示意图

在地图上标注8个东欧社会主义国家:

第二次世界大战结束前后,社会主义从一国扩展到多国,形成了以苏联为首的包括波兰、捷克斯洛伐克等8个东欧国家和中国、蒙古等4个亚洲国家在内的社会主义阵营,成为推动世界历史发展的伟大力量。在建设社会主义过程中,这些国家经历了快速发展与艰难曲折的改革。

一、修补与背离——苏联社会主义改革

1.结合教材内容,梳理二战后苏联发展中的成就与问题。

成就:国民经济恢复和发展,爆炸了原子弹和氢弹,人民的教育和生活水平也有很大提高。

问题:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

2.问题的由来:苏联模式

斯大林领导的建设社会主义的体制机制,后被称为“苏联模式”。经济上表现为生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制;政治上表现为权力高度集中。苏联模式排斥市场经济,片面发展重工业,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低。这些问题影响了苏联的发展。

一、修补与背离——苏联社会主义改革

3.针对问题,苏联领导集团对其进行了不同程度的改革,阅读教材内容,学生分组梳理二战后苏联主要改革情况。

名称 内容 影响

赫鲁晓夫改革 (1953-1964) 政治:平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度; 农业:加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制; 工业:改革工业管理体制; 成就:改革注入某些市场经济成分,取得了一些成效;推进了农业的发展;发射了世界上第一颗人造地球卫星。

问题:改革没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

勃列日涅夫改革 (1964-1982) 工业:推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。 改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

戈尔巴乔夫改革 (1985-1991) 经济:承认市场调节作用; 政治:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制,在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”。 在经济改革成效甚微的情况下,骤然把改革重点转向政治领域,造成思想混乱,民族分离主义随之兴起。

一、修补与背离——苏联社会主义改革

材料一 苏联共产党……一直关心重工业的优先发展,因为重工业是发展社会主义经济一切部门、加强我们祖国的国防、增进人民福利的基础。

这就是我们党的总路线,它经过苏维埃国家发展的一切经验的考验,符合人民的切身利益。苏联共产党今后也要十分坚定地贯彻这条总路线。

——《赫鲁晓夫代表苏联共产党中央委员会向党的第二十次代表大会所作的总结报告》(1956年2月14日),齐世荣总主编,张宏毅主编《当代世界史资料选辑》第1分册

材料二

20世纪70年代,苏联为了与美国进行军备竞赛,不仅坚持优先发展重工业,而且继续坚持把科技发展的重心倾斜到军事和国防建设领域,使国民经济更加畸形发展。 ——摘自本课教材

▲即将发射的苏联火箭

一、修补与背离——苏联社会主义改革

材料三 1951-1980年苏联国民收入年均增长率

第二次世界大战后,苏联一直实行高度集中的计划经济体制,20世纪50年代至80年代的改革也没能突破这一体制。80年代后期苏联的改革发生了根本方向性错误,终于使局势失控,苏联解体。

1951-1960年 1961-1970年 1971-1980年

10.25% 6.45% 4.95%

材料四 在经济改革成效甚微的情况下,戈尔巴乔夫却骤然把改革重点转向政治领域,取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制,在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”,造成思想混乱,民族分离主义随之兴起。 ——摘自本课教材

以上材料说明什么问题?

(2018课标Ⅲ,35,4分)1959年,苏共二十一大讨论通过了七年经济计划,规定7年内工业生产总值提高80%,其中发电量、钢铁产量都要求成倍增长。这反映出七年经济计划 ( )

A.未能摆脱斯大林模式 B.是应对马歇尔计划的举措

C.是新经济政策的延续 D.加强了国家对经济的控制

A

(2019课标Ⅱ,35,4分)苏联1970年计划完成情况 (单位:吨)

上表可以说明当时苏联 ( )

A.经济发展的问题积重难返 B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业 D.社会生活需求发生变化

类别 1961年对1970年的预测或计划任务 1970年实际产量

钢 1.45亿 1.15亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2 500万 1 230万

蔬菜与瓜类 4 700万 1 300万

A

二、束缚与迷失——东欧社会主义改革

1.结合教材内容,梳理二战后东欧社会主义建设中的成就与问题。

成就:恢复经济,提高了人民生活水平和教育水平。

问题:大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

2.面对问题,东欧社会主义国家进行了改革,结果如何?

南斯拉夫改革埋下隐患

捷克斯洛伐克改革被扼杀

其他国家改革都没有突破苏联模式的束缚

东欧剧变

▲苏联坦克开进捷克斯洛伐克首都布拉格

二、束缚与迷失——东欧社会主义改革

3.分析造成苏联解体、东欧剧变的多种因素。

①苏联建设社会主义的基础薄弱;②苏联模式积重难返;③从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫的改革一直没有突破苏联模式的束缚,不适应新形势;④戈尔巴乔夫的改革推行错误路线,背离社会主义方向,举措失当;⑤西方国家的和平演变;等等。这一切最终导致苏联解体、东欧剧变。

材料五 苏联解体、东欧剧变后,世界社会主义运动一度处于低潮,西方资产阶级开始对社会主义思想及运动冷嘲热讽,美国政客布热津斯基高调断言“共产主义将不可逆转地在历史上衰亡”,弗朗西斯·福山也鼓噪“历史终结论”。

——林彦虎、冯颜利《对苏联解体教训的再认识》

三、探索与坚定——中国社会主义改革

材料六 封建社会代替奴隶社会,资本主义代替封建主义,社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义。这是社会历史发展不可逆转的总趋势,但道路是曲折的。资本主义代替封建主义的几百年间,发生过多少次王朝复辟?所以,从一定意义上说,某种暂时复辟也是难以完全避免的规律性现象。一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸收教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。 ——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,《邓小平文选》第3卷

你怎样理解这段话?

一是明确社会主义代替资本主义是人类历史的发展规律和社会发展的总趋势;二是社会主义在发展过程中出现曲折,是历史发展规律的一部分;三是辩证看待社会主义发展过程中的挫折,从中吸取教训,促使社会主义更加健康地发展。还可以通过中国改革开放后的发展来说明自己的看法。

落实唯物史观的社会形态从低级到高级的发展规律

三、探索与坚定——中国社会主义改革

1949年

1954年

1956年底

1956-1966年

中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元

《中华人民共和国宪法》

三大改造完成

全面建设社会主义时期(两弹一星)

1966-1976年

文化大革命

1978年底

十一届三中全会

2017年

中共十九大新时代中国特色社会主义道路

2018年

2021年

国内生产总值稳居世界第二,基础设施建设快速突进,农业现代化稳步推进,创新型国家建设成果丰硕。

实现了第一个百年奋斗目标,已经全面建成小康社会,正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

世界意义

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

三、探索与坚定——中国社会主义改革

材料七 社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。 ——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,《邓小平文选》第3卷

材料八 人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。

——习近平《人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标》(2012年11月15日)

阅读并思考这些论述,谈谈你对社会主义的理解。

一是说明社会主义的本质是解放生产力,达到共同富裕,建设美好生活。二是通过对这些论述的理解,帮助学生认识什么是社会主义,认识社会主义的优越性,以及人类对社会主义的追求。

落实唯物史观,认识社会主义是人类社会的发展方向,认识社会主义的优越性。

▲第二次世界大战后社会主义阵营示意图

第二次世界大战后,整个世界发生了深刻变化。……社会主义国家的建设获得巨大成就,也经历了艰难曲折。中国特色社会主义建设取得举世瞩目的成就,证明了社会主义的强大生机与活力。 ——《中外历史纲要》(下)

苏联裂变

东欧剧变

中国蜕变

感谢聆听

请各位老师批评指正!

基于大单元教学下的教学设计——

以《社会主义国家的发展与变化》为例

一、课标内容要求

1.23 冷战与20世纪下半期世界的新变化

通过了解第二次世界大战后资本主义、社会主义与第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题;通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与世界格局变化之间的相互影响。

(通过了解第二次世界大战后社会主义国家的变化,认识其发展中的成就与问题。)

二、单元解读

重点指出20世纪下半叶世界历史以和平与发展为主要特点的发展脉络。

二、单元解读

以和平与发展为主要特点的发展脉络。其中包括几方面的内容:第一,关于和平。主要说明尽管二战后不久就发生了美苏冷战,但是冷战不是热战,由于美苏之间始终没有直接兵戎相见,而是用和平手段、政治谈判手段解决冷战中的危机,从而保持了世界的整体和平状态,人类可以从冷战的历史中汲取教训与智慧。第二,关于发展。在和平的大环境下,资本主义国家、社会主义国家和发展中国家都获得了很大发展,在发展中出现的挫折、问题与挑战,也需要在不断改革与发展中解决。第三,关于国际格局。主要说明在两极格局中,孕育了多极化的力量和发展趋势,这种趋势在冷战后会继续发展。

二、单元解读

第18课《冷战与国际格局的演变》

第19课《资本主义国家的新变化》

第20课《社会主义国家的发展与变化》

第21课《世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展》

20世纪下半叶世界的新变化

它们之间的逻辑关系是:从大的空间与时间顺序,根据战后总的国际形势的发展特点,首先讲述二战后冷战的发生、发展、终结以及国际格局从两极向多极化发展的演变;然后分别讲述二战后资本主义国家、社会主义国家和新兴民族独立国家即发展中国家的发展,从而展现20世纪后半期世界历史的发展概貌。

二、单元解读

1.重点问题:

(1)冷战及其特点;

(2)冷战与国际格局演变之间的关系;

(3)资本主义国家的变化及其与资本主义基本矛盾之间的关系;

(4)苏联解体的原因。

2.教学目的:通过20世纪后半期重大历史事件和历史现象的学习,使学生能够从战争与和平、和平与发展的高度,理解20世纪后半期世界历史发展的大趋势,理解和平与发展是时代的主题;能够从全球的视角,理解马克思主义唯物史观关于人类历史的纵向发展与横向发展之间的辩证关系。

二、单元解读

3.教学建议:

(1)在讲授社会主义国家的新变化时,要注意说明新变化的特点以及出现这些特点的时空条件,包括社会主义国家的历史与现实的经济、政治、社会等的发展情况。

(2)在教学过程中,教师要注意通过历史情境的设计和对史料的分析,引导学生带着问题意识和证据意识,在新情境下对20世纪后半期的历史发展面貌,从历史背景,以及政治、经济、社会等多方面进行探索,引领学生认识这些新变化都是历史发展进步性的表现。

二、单元解读

3.教学建议:

(3)由于本单元内容较多,教师要引导学生在课前预习、课堂学习、课后复习与评价等各个环节,将本单元的内容联系起来并全面阅读和深度理解,增加一些必要的阅读材料,从而使学生明了历史进程中的变化与延续、继承与发展、原因与结果,建构历史发展的各方面的联系,作出符合历史发展实际的解释。

二、单元解读

3.教学建议:

(4)在教学过程中,教师需结合历史课程标准、学业质量和学业水平要求,进行有针对性的教学。主要包括:能够多方面理解社会主义国家的发展变化,重视科学技术在推动社会发展中的重要性,苏联解体东欧剧变的主要原因,等等。可以设置情境,通过20世纪的较长时间段的纵向比较,加深认识。通过学习这些必备知识,使学生感悟正确的价值观念,树立历史发展的进步观,在历史学科核心素养的五个方面都得到提升。

三、本课重点内容解读

苏联和东欧社会主义国家社会主义建设的成就与问题、改革的曲折与剧变,中国特色社会主义的生命力:要从战后苏联和东欧社会主义国家以及中国这两个方面探讨。前者要从社会主义建设的成就和问题入手,指出其改革的必要性及存在的问题,以及改革最终未能突破高度集中的政治经济体制并发生了根本方向性错误,从而导致苏联解体、东欧剧变,社会主义遭受巨大挫折;后者要从中国的社会主义建设与改革符合中国国情和世界历史发展大势,因此前途光明,同时指出新时代中国特色社会主义发展的世界历史意义。

四、本课子目间逻辑关系

本课包括三个子目:第一子目是“苏联的发展、改革与解体”,第二子目是“东欧的社会主义建设、改革与剧变”,第三子目是“中国社会主义的发展”。这三个子目之间的逻辑关系是:首先讲述苏联在二战胜利后,在社会主义建设中的成就和问题,所进行的改革以及苏联解体的过程;然后叙述东欧社会主义国家在苏联帮助和影响下建设社会主义的基本成就与问题,以及东欧社会主义国家的改革和最终发生制度剧变的基本情况;最后概括讲述新中国成立后社会主义基本制度的建立和社会主义建设的重要成就,以及改革开放取得的巨大成就,指出中国特色社会主义在人类社会发展史上的重要意义。这样的逻辑关系,能够给学生以唯物史观教育,坚定学生对社会主义和共产主义的信念。

五、学术观点

1.对苏联模式的评价

关于如何评价社会主义建设的苏联模式,有几点认识:苏联模式是一种社会主义现代化的建设模式。在这种模式下,苏联的经济曾快速增长,在较短的时间内就实现了工业化,并对社会进行改造,提高了人民的教育和健康水平,苏联境内的各民族也有所发展;特别是苏联主要依靠自己积累的力量打赢了卫国战争,国际地位大大提高;等等。但是苏联模式有很大弊端,例如,虽然工业化获得成功,但农业和轻工业长期落后,国民经济比例长期失调,不能满足人民改善生活的需求;而严酷的政治体制、压制民主、大清洗等,造成至今无法治愈的伤口。俄罗斯总统普京曾说:“谁要是不为苏联解体而感到遗憾,他就是没有心肝;谁要是想恢复原来模样的苏联,他就是没有头脑。”

五、学术观点

2.苏联解体的原因

关于苏联解体的原因,学界存在一些争论。一些学者强调是戈尔巴乔夫的改革葬送了苏联。另一些学者认为,苏联模式问题严重,不适应新形势,积重难返;改革背离了社会主义方向,举措失当;再加上西方国家的和平演变,多种力量共同导致苏联解体,即合力所为。

苏联解体后,一些俄罗斯学者认为:苏联在20世纪70-80年代就有问题,但并非到了十分糟糕的程度;苏联不想走中国的改革路线,想走捷克——匈牙利路线。戈尔巴乔夫后来承认,由于当时苏联领导人的错误,导致一个尽管存在严重社会弊端,但完全可以避免解体的国家的灭亡。2010年3月27日,戈尔巴乔夫在纪念改革25周年会议上说:“苏联解体并非不可避免……苏联是我们自己毁灭的。这是我们的失算和错误。是我们的改革者们自己犯了错误……”

如何看待苏联的历史发展,要重视19世纪至20世纪俄国/苏联的国内外十分复杂的历史环境。从历史因素和现实原因,从政治、经济、社会、文化以及国际背景等方面进行综合分析,方能揭示苏联解体的深层次原因。

一

修补与背离——苏联社会主义改革

二

束缚与迷失——东欧社会主义改革

三

探索与坚定——中国社会主义改革

第八单元 20世纪下半叶世界的新变化

第20课 社会主义国家的发展与变化

【课程标准】通过了解第二次世界大战后社会主义国家的变化,认识其发展中的成就与问题。

▲第二次世界大战后社会主义阵营示意图

在地图上标注8个东欧社会主义国家:

第二次世界大战结束前后,社会主义从一国扩展到多国,形成了以苏联为首的包括波兰、捷克斯洛伐克等8个东欧国家和中国、蒙古等4个亚洲国家在内的社会主义阵营,成为推动世界历史发展的伟大力量。在建设社会主义过程中,这些国家经历了快速发展与艰难曲折的改革。

一、修补与背离——苏联社会主义改革

1.结合教材内容,梳理二战后苏联发展中的成就与问题。

成就:国民经济恢复和发展,爆炸了原子弹和氢弹,人民的教育和生活水平也有很大提高。

问题:苏联优先发展重工业的政策没有变化,农业、轻工业落后的局面没有改观。

2.问题的由来:苏联模式

斯大林领导的建设社会主义的体制机制,后被称为“苏联模式”。经济上表现为生产资料公有制,实行自上而下的指令性计划体制;政治上表现为权力高度集中。苏联模式排斥市场经济,片面发展重工业,导致国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低。这些问题影响了苏联的发展。

一、修补与背离——苏联社会主义改革

3.针对问题,苏联领导集团对其进行了不同程度的改革,阅读教材内容,学生分组梳理二战后苏联主要改革情况。

名称 内容 影响

赫鲁晓夫改革 (1953-1964) 政治:平反冤假错案,强调集体领导,改革干部制度; 农业:加大农业投入、将农产品义务交售制改为收购制; 工业:改革工业管理体制; 成就:改革注入某些市场经济成分,取得了一些成效;推进了农业的发展;发射了世界上第一颗人造地球卫星。

问题:改革没有突破计划经济体制,国民经济比例仍然严重失调。

勃列日涅夫改革 (1964-1982) 工业:推行“新经济体制”改革,扩大企业自主权,利用奖金等经济杠杆促进企业改善管理、提高效益。 改革只是对传统体制的修修补补,效果有限。各项工作缺乏活力,社会矛盾丛生,发展缓慢。

戈尔巴乔夫改革 (1985-1991) 经济:承认市场调节作用; 政治:取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制,在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”。 在经济改革成效甚微的情况下,骤然把改革重点转向政治领域,造成思想混乱,民族分离主义随之兴起。

一、修补与背离——苏联社会主义改革

材料一 苏联共产党……一直关心重工业的优先发展,因为重工业是发展社会主义经济一切部门、加强我们祖国的国防、增进人民福利的基础。

这就是我们党的总路线,它经过苏维埃国家发展的一切经验的考验,符合人民的切身利益。苏联共产党今后也要十分坚定地贯彻这条总路线。

——《赫鲁晓夫代表苏联共产党中央委员会向党的第二十次代表大会所作的总结报告》(1956年2月14日),齐世荣总主编,张宏毅主编《当代世界史资料选辑》第1分册

材料二

20世纪70年代,苏联为了与美国进行军备竞赛,不仅坚持优先发展重工业,而且继续坚持把科技发展的重心倾斜到军事和国防建设领域,使国民经济更加畸形发展。 ——摘自本课教材

▲即将发射的苏联火箭

一、修补与背离——苏联社会主义改革

材料三 1951-1980年苏联国民收入年均增长率

第二次世界大战后,苏联一直实行高度集中的计划经济体制,20世纪50年代至80年代的改革也没能突破这一体制。80年代后期苏联的改革发生了根本方向性错误,终于使局势失控,苏联解体。

1951-1960年 1961-1970年 1971-1980年

10.25% 6.45% 4.95%

材料四 在经济改革成效甚微的情况下,戈尔巴乔夫却骤然把改革重点转向政治领域,取消苏共领导地位,放弃社会主义制度,实行议会制、总统制和多党制,在意识形态上抛弃马克思主义指导,实行“多元化”,造成思想混乱,民族分离主义随之兴起。 ——摘自本课教材

以上材料说明什么问题?

(2018课标Ⅲ,35,4分)1959年,苏共二十一大讨论通过了七年经济计划,规定7年内工业生产总值提高80%,其中发电量、钢铁产量都要求成倍增长。这反映出七年经济计划 ( )

A.未能摆脱斯大林模式 B.是应对马歇尔计划的举措

C.是新经济政策的延续 D.加强了国家对经济的控制

A

(2019课标Ⅱ,35,4分)苏联1970年计划完成情况 (单位:吨)

上表可以说明当时苏联 ( )

A.经济发展的问题积重难返 B.经济政策保持了连续性

C.经济改革的重点转向农业 D.社会生活需求发生变化

类别 1961年对1970年的预测或计划任务 1970年实际产量

钢 1.45亿 1.15亿

煤 3.9亿 3.35亿

肉 2 500万 1 230万

蔬菜与瓜类 4 700万 1 300万

A

二、束缚与迷失——东欧社会主义改革

1.结合教材内容,梳理二战后东欧社会主义建设中的成就与问题。

成就:恢复经济,提高了人民生活水平和教育水平。

问题:大多采取苏联模式,造成国民经济比例失调。

2.面对问题,东欧社会主义国家进行了改革,结果如何?

南斯拉夫改革埋下隐患

捷克斯洛伐克改革被扼杀

其他国家改革都没有突破苏联模式的束缚

东欧剧变

▲苏联坦克开进捷克斯洛伐克首都布拉格

二、束缚与迷失——东欧社会主义改革

3.分析造成苏联解体、东欧剧变的多种因素。

①苏联建设社会主义的基础薄弱;②苏联模式积重难返;③从赫鲁晓夫到戈尔巴乔夫的改革一直没有突破苏联模式的束缚,不适应新形势;④戈尔巴乔夫的改革推行错误路线,背离社会主义方向,举措失当;⑤西方国家的和平演变;等等。这一切最终导致苏联解体、东欧剧变。

材料五 苏联解体、东欧剧变后,世界社会主义运动一度处于低潮,西方资产阶级开始对社会主义思想及运动冷嘲热讽,美国政客布热津斯基高调断言“共产主义将不可逆转地在历史上衰亡”,弗朗西斯·福山也鼓噪“历史终结论”。

——林彦虎、冯颜利《对苏联解体教训的再认识》

三、探索与坚定——中国社会主义改革

材料六 封建社会代替奴隶社会,资本主义代替封建主义,社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义。这是社会历史发展不可逆转的总趋势,但道路是曲折的。资本主义代替封建主义的几百年间,发生过多少次王朝复辟?所以,从一定意义上说,某种暂时复辟也是难以完全避免的规律性现象。一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸收教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。 ——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,《邓小平文选》第3卷

你怎样理解这段话?

一是明确社会主义代替资本主义是人类历史的发展规律和社会发展的总趋势;二是社会主义在发展过程中出现曲折,是历史发展规律的一部分;三是辩证看待社会主义发展过程中的挫折,从中吸取教训,促使社会主义更加健康地发展。还可以通过中国改革开放后的发展来说明自己的看法。

落实唯物史观的社会形态从低级到高级的发展规律

三、探索与坚定——中国社会主义改革

1949年

1954年

1956年底

1956-1966年

中华人民共和国成立,开辟了中国历史新纪元

《中华人民共和国宪法》

三大改造完成

全面建设社会主义时期(两弹一星)

1966-1976年

文化大革命

1978年底

十一届三中全会

2017年

中共十九大新时代中国特色社会主义道路

2018年

2021年

国内生产总值稳居世界第二,基础设施建设快速突进,农业现代化稳步推进,创新型国家建设成果丰硕。

实现了第一个百年奋斗目标,已经全面建成小康社会,正在向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。

世界意义

中国特色社会主义深化了对人类社会发展规律的认识,是对世界社会主义理论和建设的重大贡献,在人类社会发展史上具有重大意义。

三、探索与坚定——中国社会主义改革

材料七 社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。 ——邓小平《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,《邓小平文选》第3卷

材料八 人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标。

——习近平《人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标》(2012年11月15日)

阅读并思考这些论述,谈谈你对社会主义的理解。

一是说明社会主义的本质是解放生产力,达到共同富裕,建设美好生活。二是通过对这些论述的理解,帮助学生认识什么是社会主义,认识社会主义的优越性,以及人类对社会主义的追求。

落实唯物史观,认识社会主义是人类社会的发展方向,认识社会主义的优越性。

▲第二次世界大战后社会主义阵营示意图

第二次世界大战后,整个世界发生了深刻变化。……社会主义国家的建设获得巨大成就,也经历了艰难曲折。中国特色社会主义建设取得举世瞩目的成就,证明了社会主义的强大生机与活力。 ——《中外历史纲要》(下)

苏联裂变

东欧剧变

中国蜕变

感谢聆听

请各位老师批评指正!

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体