1.4地球的圈层结构同步练习(Word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 1.4地球的圈层结构同步练习(Word版含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-05-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

人教版必修第一册 1.4 地球的圈层结构 同步练习

一、单选题

1.地震波传播速度最快的位置接近( )

A.莫霍面 B.软流层 C.古登堡面 D.地核内核

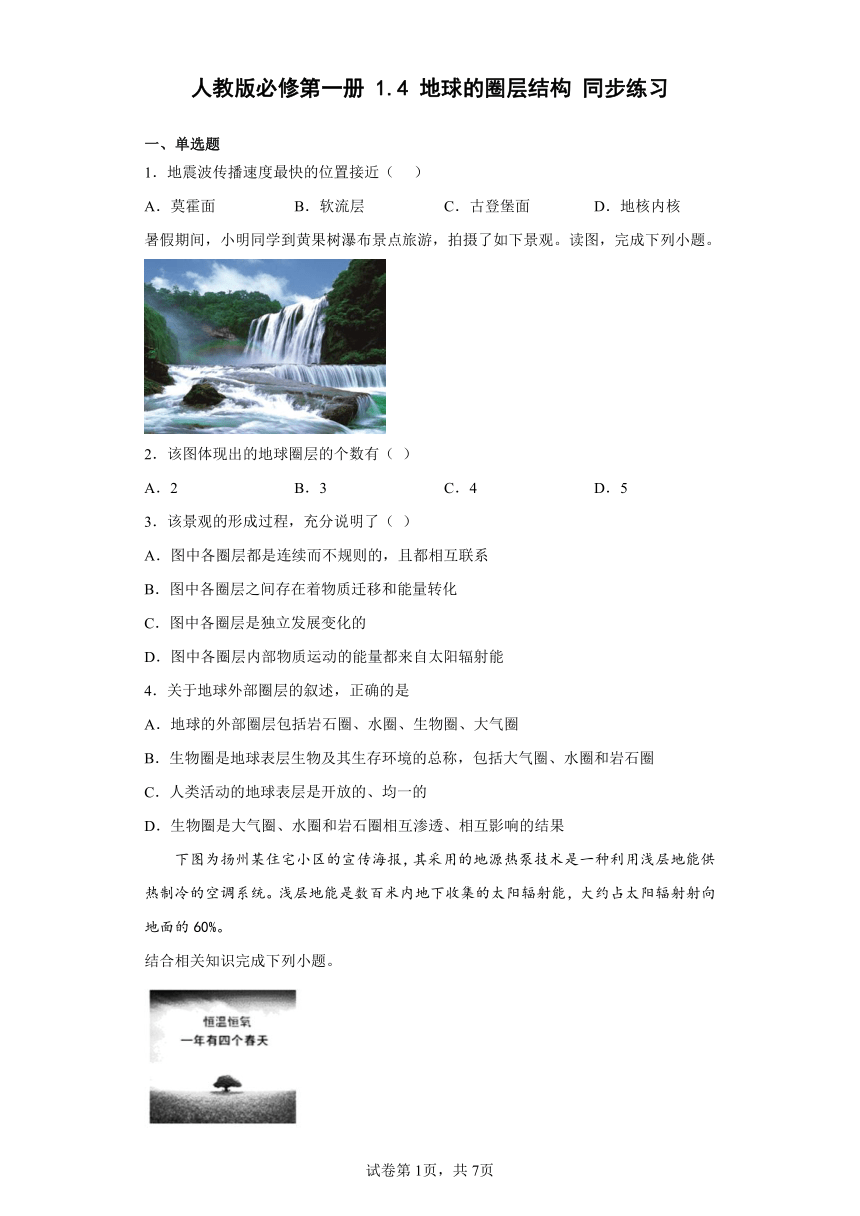

暑假期间,小明同学到黄果树瀑布景点旅游,拍摄了如下景观。读图,完成下列小题。

2.该图体现出的地球圈层的个数有( )

A.2 B.3 C.4 D.5

3.该景观的形成过程,充分说明了( )

A.图中各圈层都是连续而不规则的,且都相互联系

B.图中各圈层之间存在着物质迁移和能量转化

C.图中各圈层是独立发展变化的

D.图中各圈层内部物质运动的能量都来自太阳辐射能

4.关于地球外部圈层的叙述,正确的是

A.地球的外部圈层包括岩石圈、水圈、生物圈、大气圈

B.生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称,包括大气圈、水圈和岩石圈

C.人类活动的地球表层是开放的、均一的

D.生物圈是大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响的结果

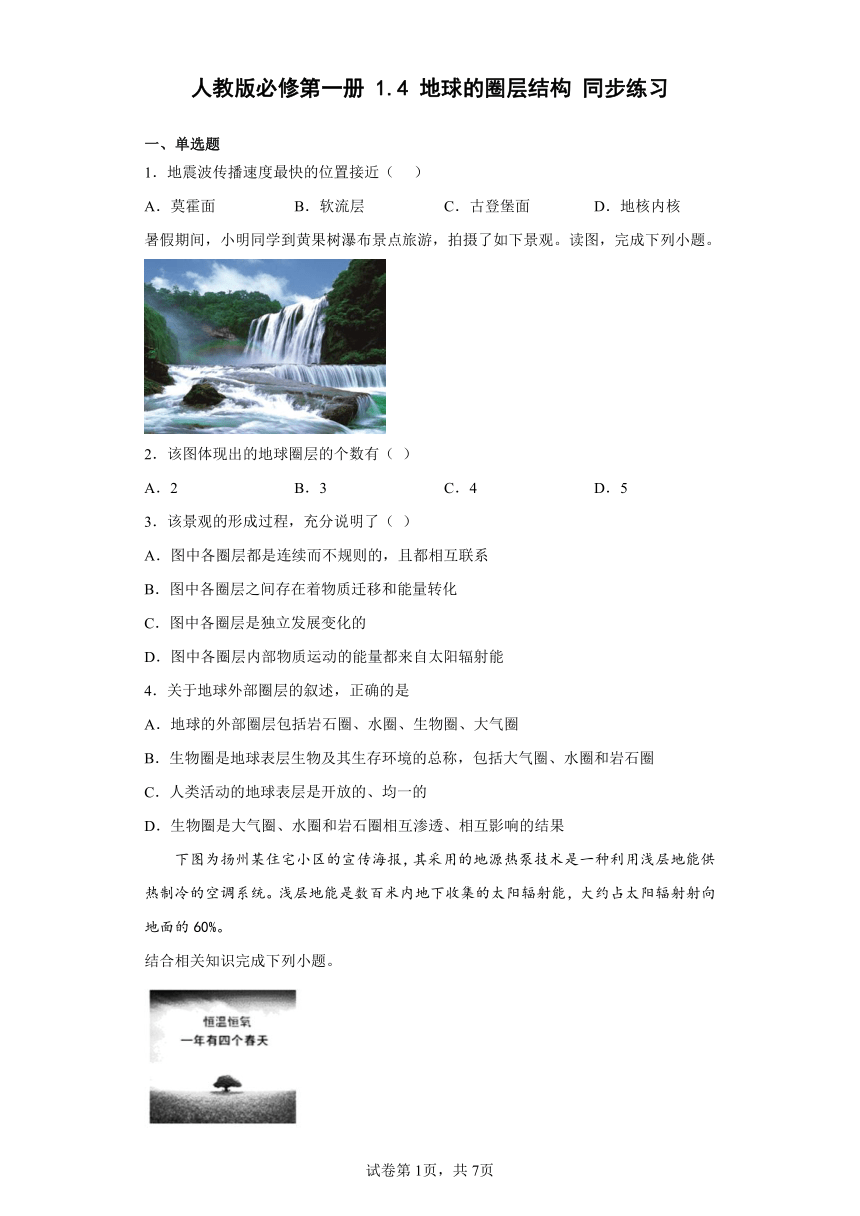

下图为扬州某住宅小区的宣传海报,其采用的地源热泵技术是一种利用浅层地能供热制冷的空调系统。浅层地能是数百米内地下收集的太阳辐射能,大约占太阳辐射射向地面的60%。

结合相关知识完成下列小题。

5.浅层地能( )

A.存在于地幔中 B.储量大,清洁无污染

C.仅冬季被利用 D.主要来源于地球内部

6.关于地球各圈层特点叙述正确的是( )

A.地壳是厚度最大的地球圈层 B.大气圈主要由固体杂质组成

C.水圈是连续但不规则的圈层 D.地核可能是岩浆主要发源地

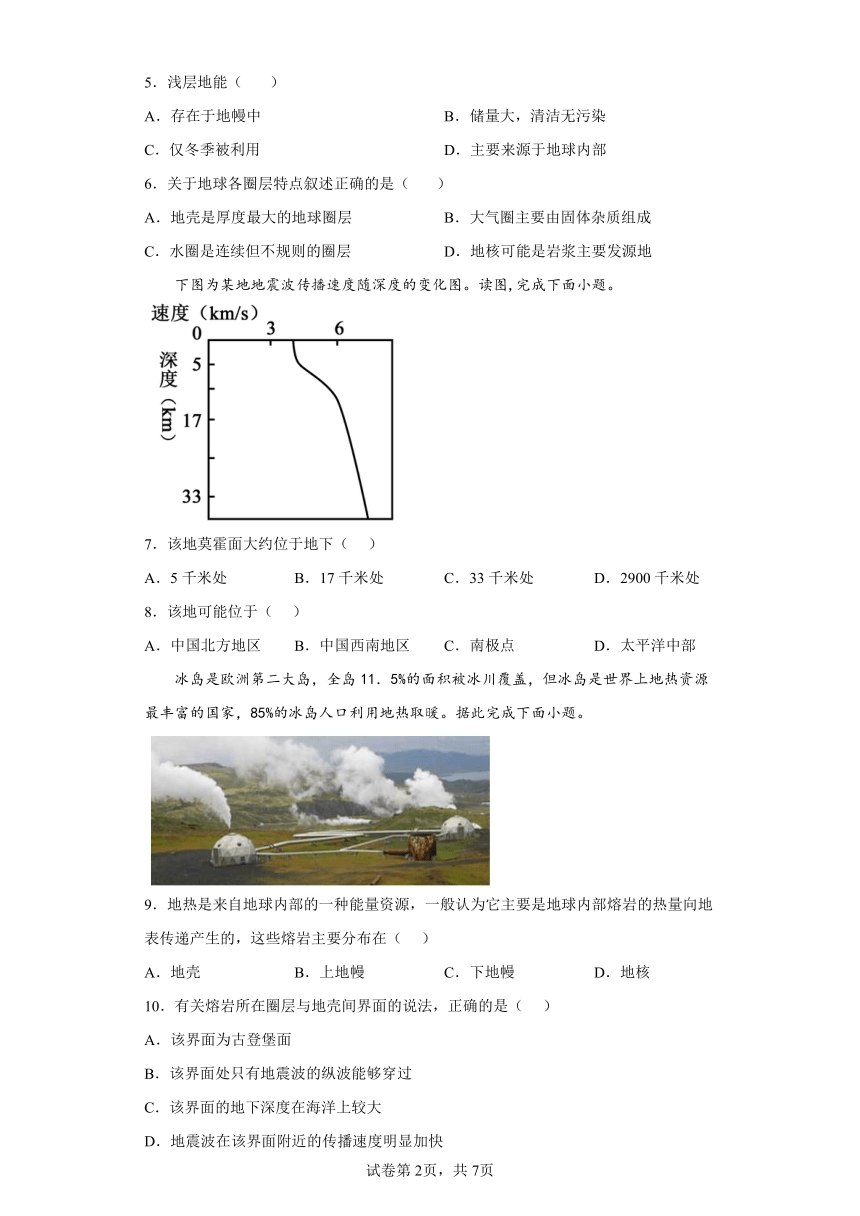

下图为某地地震波传播速度随深度的变化图。读图,完成下面小题。

7.该地莫霍面大约位于地下( )

A.5千米处 B.17千米处 C.33千米处 D.2900千米处

8.该地可能位于( )

A.中国北方地区 B.中国西南地区 C.南极点 D.太平洋中部

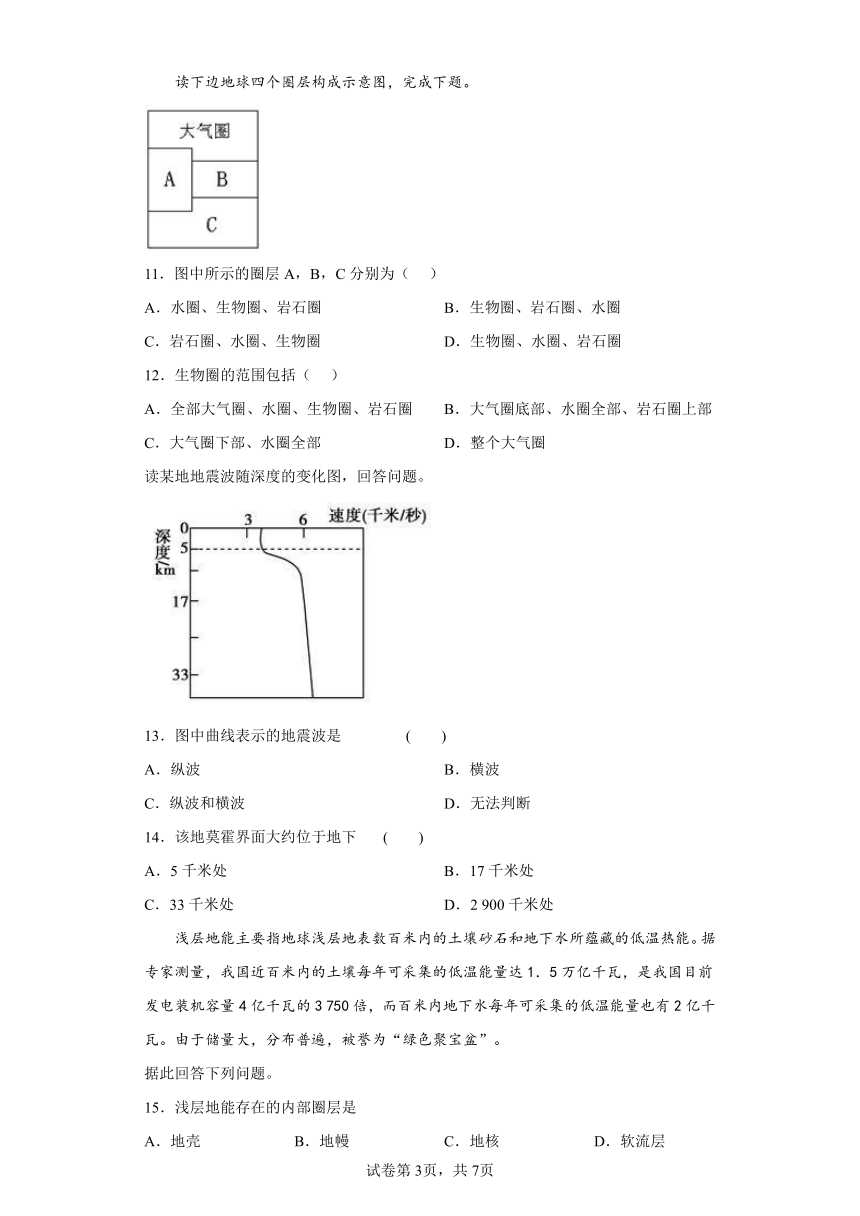

冰岛是欧洲第二大岛,全岛11.5%的面积被冰川覆盖,但冰岛是世界上地热资源最丰富的国家,85%的冰岛人口利用地热取暖。据此完成下面小题。

9.地热是来自地球内部的一种能量资源,一般认为它主要是地球内部熔岩的热量向地表传递产生的,这些熔岩主要分布在( )

A.地壳 B.上地幔 C.下地幔 D.地核

10.有关熔岩所在圈层与地壳间界面的说法,正确的是( )

A.该界面为古登堡面

B.该界面处只有地震波的纵波能够穿过

C.该界面的地下深度在海洋上较大

D.地震波在该界面附近的传播速度明显加快

读下边地球四个圈层构成示意图,完成下题。

11.图中所示的圈层A,B,C分别为( )

A.水圈、生物圈、岩石圈 B.生物圈、岩石圈、水圈

C.岩石圈、水圈、生物圈 D.生物圈、水圈、岩石圈

12.生物圈的范围包括( )

A.全部大气圈、水圈、生物圈、岩石圈 B.大气圈底部、水圈全部、岩石圈上部

C.大气圈下部、水圈全部 D.整个大气圈

读某地地震波随深度的变化图,回答问题。

13.图中曲线表示的地震波是 ( )

A.纵波 B.横波

C.纵波和横波 D.无法判断

14.该地莫霍界面大约位于地下 ( )

A.5千米处 B.17千米处

C.33千米处 D.2 900千米处

浅层地能主要指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。据专家测量,我国近百米内的土壤每年可采集的低温能量达1.5万亿千瓦,是我国目前发电装机容量4亿千瓦的3 750倍,而百米内地下水每年可采集的低温能量也有2亿千瓦。由于储量大,分布普遍,被誉为“绿色聚宝盆”。

据此回答下列问题。

15.浅层地能存在的内部圈层是

A.地壳 B.地幔 C.地核 D.软流层

16.浅层地能的主要能量来源最可能是

A.太阳辐射 B.地面辐射 C.大气辐射 D.地球内部

2019年2月19日,我国在塔里木盆地顺北油气田完成某钻井钻探,钻井深8588米,创亚洲陆上钻井最深纪录。据此完成下面小题。

17.该钻井( )

A.未穿透地壳 B.深达莫霍面

C.已穿透岩石圈 D.即将穿透地幔

18.该钻井深达8 500多米表明当地拥有深厚的( )

A.侵入岩 B.喷出岩

C.变质岩 D.沉积岩

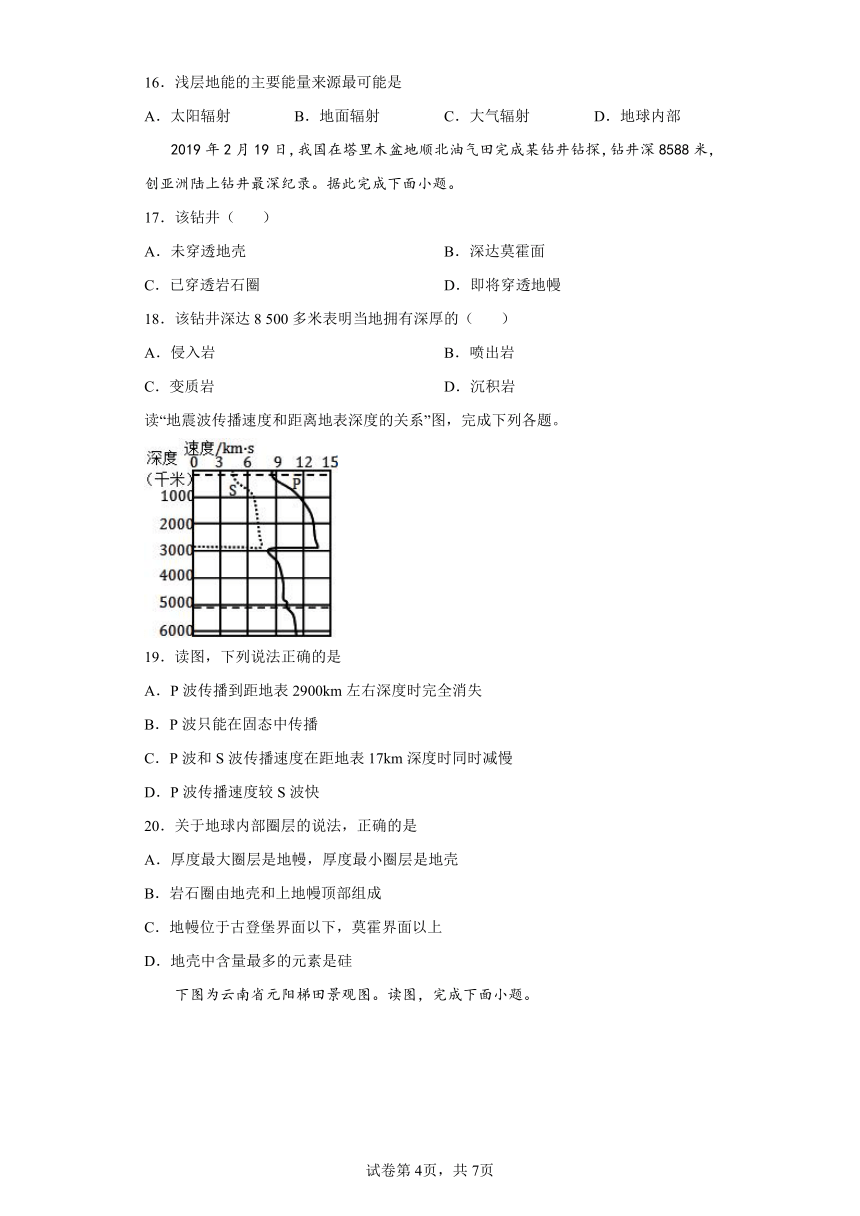

读“地震波传播速度和距离地表深度的关系”图,完成下列各题。

19.读图,下列说法正确的是

A.P波传播到距地表2900km左右深度时完全消失

B.P波只能在固态中传播

C.P波和S波传播速度在距地表17km深度时同时减慢

D.P波传播速度较S波快

20.关于地球内部圈层的说法,正确的是

A.厚度最大圈层是地幔,厚度最小圈层是地壳

B.岩石圈由地壳和上地幔顶部组成

C.地幔位于古登堡界面以下,莫霍界面以上

D.地壳中含量最多的元素是硅

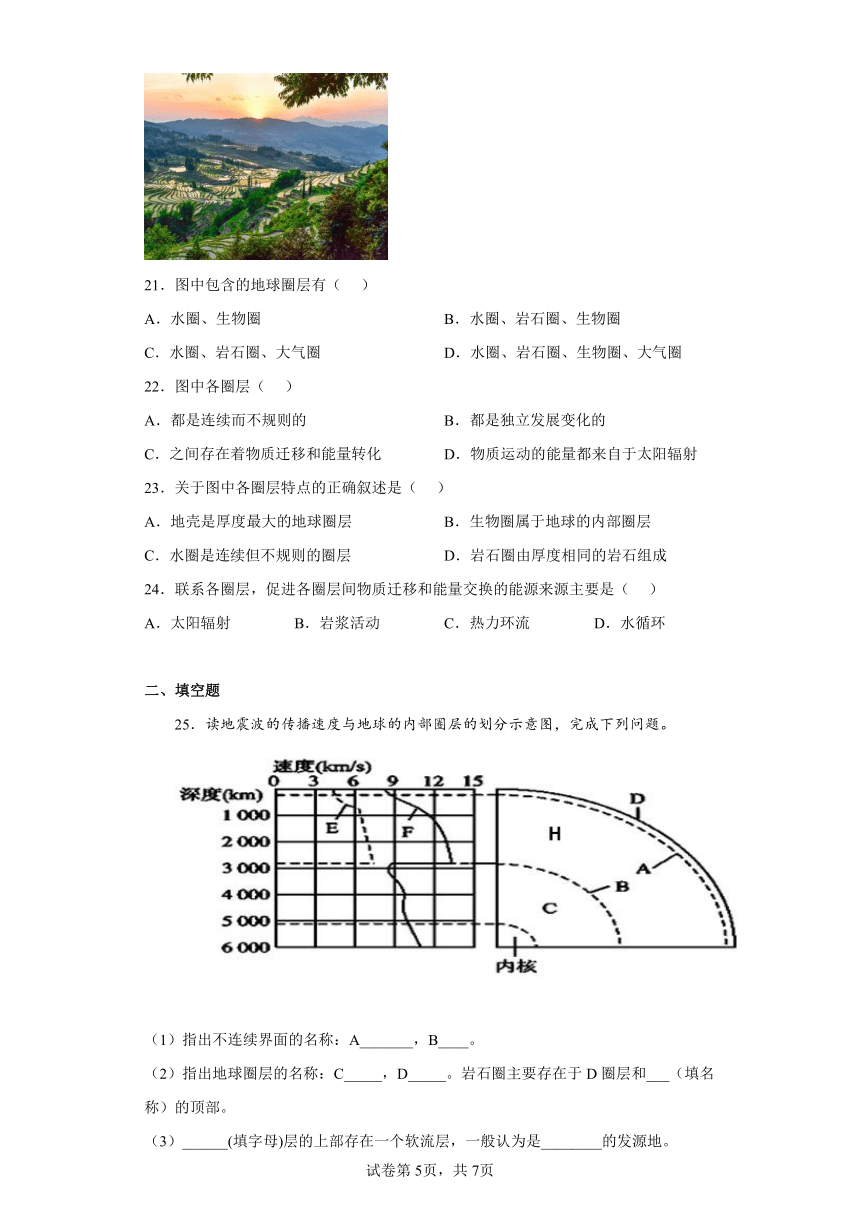

下图为云南省元阳梯田景观图。读图,完成下面小题。

21.图中包含的地球圈层有( )

A.水圈、生物圈 B.水圈、岩石圈、生物圈

C.水圈、岩石圈、大气圈 D.水圈、岩石圈、生物圈、大气圈

22.图中各圈层( )

A.都是连续而不规则的 B.都是独立发展变化的

C.之间存在着物质迁移和能量转化 D.物质运动的能量都来自于太阳辐射

23.关于图中各圈层特点的正确叙述是( )

A.地壳是厚度最大的地球圈层 B.生物圈属于地球的内部圈层

C.水圈是连续但不规则的圈层 D.岩石圈由厚度相同的岩石组成

24.联系各圈层,促进各圈层间物质迁移和能量交换的能源来源主要是( )

A.太阳辐射 B.岩浆活动 C.热力环流 D.水循环

二、填空题

25.读地震波的传播速度与地球的内部圈层的划分示意图,完成下列问题。

(1)指出不连续界面的名称:A_______,B____。

(2)指出地球圈层的名称:C_____,D_____。岩石圈主要存在于D圈层和___(填名称)的顶部。

(3)______(填字母)层的上部存在一个软流层,一般认为是________的发源地。

26.以莫霍界面和古登堡界面,可以将地球内部划分为________、地幔和________三部分, 岩石圈由________和________两部分构成。

27.读“地震波波速与地球内部构造图”,回答下列问题。

(1)图中字母表示的地震波:E波和F波中,波速较快的是____(填字母代号)。

(2)图中字母表示的不连续面:B是____;

(3)地震波经过B界面时,传播速度发生的变化是____。

(4)软流层位于图中的____层(填字母)

(5)2008年5月12日,汶川县发生7.8级地震,震源深度14公里,此次地震发生于( )

A.地壳 B.地幔 C.软流层 D.地核

三、综合题

28.读“地球圈层结构示意图”,回答下列问题。

(1)A、B、C 共同组成地球的____________圈层。

(2)岩石圈包括图中的___________________和____________。(填字母)

(3)地球内部圈层的划分依据为____________。

(4)F 和 G 之间的界面名称是____________。

29.读以下材料,回答问题。

材料一:我国在渤海湾黄河口凹陷发现一个新的油气田,标志着我国在这一区域的勘探再获新的进展。该新油气田的成功发现,进一步展示了黄河口凹陷的勘探潜力,对渤海湾产储量规模的稳步提升发挥了重大作用。

材料二:地球内部圈层构造示意图。

(1)在地球内部圈层构造示意图中的方框内,填写地球内部各圈层和分界面的名称。

(2)分析地壳厚度的特点。

(3)黄河口凹陷油气勘察是采用三维地震勘探技术,根据地震波传播原理,在通过含油层时,传播速度发生明显变化的主要是________波。下列四幅地震波示意图中表示有储油构造的是( )

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【分析】

【详解】

在地球内部,地震波传播速度变化最快的地方是古登堡界面,横波消失,纵波速度减慢,C正确,排除ABD。故选C。

本题地球内部结构,主要考查考生获取和解读地理信息的能力,考查学生知识的掌握能力,难度小。

2.C

3.B

2.读图可知,图中有流水,体现有水圈;有植被,体现有生物圈;有岩石,体现有岩石圈;有大气,体现有大气圈,该图体现出的地球圈层的个数有4个。故选C。

3.水圈连续而不规则的,其它圈层则不是,但相互联系,A错;图中的各圈层之间存在着物质迁移和能量转化,图中的各圈层是相互联系、相互影响的,B对C错;大气圈、水圈、生物圈物质运动的能量主要来自太阳辐射,岩石圈物质运动的能量主要来自地球内部的热能,D错。故选B。

4.D

【分析】

本题考查地球的外部圈层。

【详解】

地球外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈,岩石圈属于内部圈层,A错;生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称,包括大气圈底部、水圈全部和岩石圈上部,B错;人类活动的地球表层不是均一的,C错;生物圈是大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响的结果,相互联系、相互影响形成有机的整体,D正确。所以选D。

5.B

6.C

5.根据材料可知,浅层地能主要是指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。深度仅数百米,地壳的平均厚度约17千米,所以存在于地球内部圈层的地壳内。浅层地能是太阳辐射能的一种存在形式,是一种清洁、可再生的能源。地幔是地壳以下的圈层部分,该能源全年可用。故选B。

6.地壳厚约17km,地幔厚约2840km,地核厚约3500km,地核是厚度最大的地球内部圈层,地壳是厚度最小的地球内部圈层,A错。大气圈指连续包围地球的最外面的空气圈。主要由氮气和氧气组成,B错。水圈是连续但不规则的圈层,C正确。软流层可能是岩浆主要发源地,D错。故选C。

本题解题关键是对浅层地能的理解。浅层地能是指地球浅表层数百米内的土壤砂石和地下水中所蕴藏的低温热能,它的来源以太阳辐射为主,还有一小部分来自地心热量,是一种可再生能源,一般温度恒定。

7.A

8.D

【分析】

7.

地震波经过莫霍界面时由于介质发生改变,无论是纵波还是横波,速度都突然增加。该地地震波向下传播过程中,速度在地下5千米处突然增大,故该地莫霍面大约位于地下5千米处。A正确,B、C、D错误。故选A。

8.

地壳是地球表面以下,莫霍面以上的固体外壳,地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60-70千米;海洋地壳较薄,平均厚度约6千米。该地地壳特别薄,约5千米厚,只有大洋地壳符合这一特点,D正确,ABC错误。故选D。

根据地震波在地下不同深度传播速度的变化,一般将地球内部分为三个圈层:地壳、地幔和地核。地壳与地幔之间由莫霍面界开,地幔于地核之间由古登堡面界开。地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60-70千米;海洋地壳较薄,平均厚度约6千米。地壳厚度变化的规律是:地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚:海拔越低,地壳越薄。

9.B

10.D

9.

地球内部的温度随深度的增加而增高,一般至100km深时,温度便接近于地幔物质开始熔融的温度,这时在水和挥发性组分的参与下,开始产生选择性熔融,逐渐形成固流体软流层,一般认为,熔岩主要来自软流层,软流层位于上地幔上部,B符合题意;地壳位于岩石圈上部,温度条件很难产生熔岩,排除A;下地幔、地核位于地下很深处,其物质很难上升至地表,不是向地表传递热量的熔岩主要分布区域,排除CD。故选B。

10.

熔岩位于软流层,软流层位于地幔,熔岩所在圈层是指地幔,地幔与地壳之间的界面为莫霍面,古登堡面是地幔与地核分界面,A错误;地震波向下传播到莫霍面时,由于物质密度明显增加,地震波中的纵波与横波的传播速度均明显增加,纵波与横波均能够穿过,B错误,D正确;地壳厚度陆地厚、海洋薄,因此莫霍面地下深度在海洋上较小,C错误。故选D。

地球的圈层结构包括内部圈层和外部圈层,其中内部圈层包括地壳(莫霍界面以上)、地幔(莫霍界面与古登堡界面之间)、地核(古登堡界面以下);外部圈层包括大气圈、水圈和生物圈,外部圈层之间相互联系,相互渗透,并没有明确的界线。另外,岩石圈表示软流层以上的部分,由地壳和上地幔顶部组成,属于地球内部圈层向外部圈层过渡的一个特殊圈层。

11.D

12.B

11.本题主要考查人类赖以生存的圈层结构,旨在考查学生获取图示信息及运用所学知识解答问题能力。熟记各圈层分布是解题的关键。人类赖以生存的地理环境是由大气圈、水圈、生物圈和岩石圈组成的。生物圈界于三者之间(海陆空地下都有),所以是A层;水圈是在岩石以上的,所以是B层;岩石圈是最低下,所以是C层。ABC不符合题意,D正确。故选D。

12.本题主要考查生物圈的范围,旨在考查学生调动、运用所学知识解答问题能力。解答此题目的关键是熟记生物圈的范围、理解生物圈的概念。生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。B正确,ACD错误。故选B。

本题主要考查人类赖以生存的圈层结构和生物圈的范围。理清它们之间的范围是解题的关键。

13.B

14.A

13.从图中可知此地震波传播速度在3~6 km/s之间,速度较慢,为横波。选B。

14.根据图中信息,图中显示的波的速度在5千米深处突然变大,说明这里存在不连续面,即莫霍界面,图中显示该不连续面大约位于地下5千米深处,选A。

15.A

16.A

15.浅层地能主要指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。地壳的平均厚度约17千米,较薄的大洋底部最薄的地壳也有几千米,由此可以看出浅层地能主要集中在地壳部分,故答案选A。

16.浅层地能主要储存于浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水中,其能量不可能来自地球内部,而地球表面的能量主要是地表吸收的短波辐射---太阳辐射能,所以能量来源最可能是太阳辐射,故答案选A。

17.A

18.D

【分析】

本题主要考查地球的圈层结构和岩石类型。

17.地球的内部结构分层中,莫霍面以上为地壳,莫霍面往下到古登堡面之间为地幔,古登堡面以下为地核。大陆上地壳的平均厚度约为33千米,“钻井深8588米”,可见未穿透地壳,也未达莫霍面,故A正确,B错误。岩石圈的范围包括地壳和上地幔顶部,钻井既然未穿透地壳,当然更不会穿透岩石圈,也不会即将穿透地幔,故CD错误。

18.油气资源多储藏在沉积岩中,油气钻井深达8500米,说明当地拥有深厚的沉积岩,正确答案为D,ABC错误。

19.D

20.B

19.从图中看,P波传播到距地表2900km左右深度时波速突然下降,但并没有消失,A错误;P波在固、液、气态中都能传播,B错误;P波和S波传播速度在距地表17km深度时同时增加,C错误;P波传播速度较S波快,D正确。故选D。

20.从图中看,厚度最大圈层是地核,厚度最小圈层是地壳,A错误;岩石圈由地壳和上地幔顶部(软流层以上部分)组成,B正确;地幔位于古登堡界面以上,莫霍界面以下,C错误;地壳中含量最多的元素是氧,D错误。故选B。

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分人们无法进入地球内部观察,只能依靠地震波传播速度的变化来推测。如图所示:

21.D

22.C

23.C

24.A

【分析】

21.

图中包括的事物有岩石、水、生物、大气,包括地球圏层有水圈、岩石圈、生物圏、大气圈,D对,其它选项不全面,ABC错,故选D。

22.

图中各圏层,只有水圈是连续而不规则的,A错。各圈层都是相互联系,相互影响,发展变化的,B错。各圈层之间存在着物质迁移和能量转化,C对。物质运动的能量除来自太阳辐射外还有重力和地球内能等,D错。C正确,ABD错误,故选C。

23.

地壳是地球内部圈层中最薄的层,平均厚度只有17千米;生物圈属于地球的外部圈层;岩石圈是由岩石组成的但其厚薄相差很大;水圈是一个连续但不规则的圈层。C正确,ABD错误,故选C。

24.

太阳辐射是地表四大圈层间物质迁移和能量交换的主要能源来源,太阳辐射将各种能量进行转换,产生水能、太阳能、生物能、矿物能等,而且在太阳辐射的照射下,通过水循环、大气运动等,将物质等进行迁移,A正确,岩浆活动、热力环流、水循环不是能源来源,BCD错误,故选A。

本题组主要考查地球的圈层结构的有关知识。地球圈层结构分为地球外部圈层和地球内部圈层两大部分。地球外部圈层可进一步划分为三个基本圈层,即大气圈、水圈、生物圈;地球内圈可进一步划分为三个基本圈层,即地壳、地幔和地核。地壳和上地幔顶部(软流层以上)由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。

25. 莫霍面 古登堡面 地核 地壳 上地幔 H 岩浆

【分析】

考查地球内部圈层结构。

【详解】

(1)地球内部圈层按两个不连续界面由上到下分为地壳-地幔-地核。地下平均33千米处莫霍界面是地壳和地幔的分界线,在图中是A。地下平均2900千米处的古登堡界面是地幔和地核的分界线,在图中是B。

(2)C是地核,D是地壳。岩石圈包括地壳的全部和上地幔顶部(软流层以上),由岩石组成。

(3)地幔层(图中为H)的上部存在一个软流层,一般认为是岩浆的发源地。

26. 地壳 地核 地壳 上地幔顶部

【分析】

本题主要考查地球内部圈层结构的划分等相关知识。考查内容较为基础,需要加强对课本相关知识的理解与记忆。

【详解】

根据所学地理知识可知,以莫霍界面和古登堡界面,可以将地球内部划分地壳(莫霍界面以上)、地幔(莫霍界面与古登堡界面之间)、地核(古登堡界面以下);岩石圈表示软流层以上的部分,由地壳和上地幔顶部组成,属于地球内部圈层向外部圈层过渡的一个特殊圈层。

27.(1)F

(2)古登堡界面

(3)横波消失、纵波陡然下降

(4)C

(5)A

【分析】

本题以地震波波速与地球内部构造图为材料,涉及地震波的分类及特点、地球内部分层及特点等内容,考查获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力。

(1)

结合图示判断,横坐标为地震波的速度,E波波速较慢;F波波速较快,且根据所学可知,波速较慢的E波为横波,波速较快的F波为纵波。

(2)

图中B处大约位于2900km深处,且根据地震波的传播情况看,到此不连续面,横波消失,纵波速度减小,可知该不连续面为古登堡界面。

(3)

由图可知,地震波经过B界面时,横波消失、纵波波速陡然下降。

(4)

根据所学并结合图示可知,A为莫霍面,B为古登堡面,C为地幔,D为外核,H为内核。根据所学可知,软流层位于地幔,即图中的C层。

(5)

大陆地壳的平均厚度是39-41km,此次地震的震源深度为14km,可知地震发生于地壳,故选A。

28. 外部 D E 地震波在地下不同深度传播速度的变化 古登堡面

【分析】

本题考查地球的圈层结构的相关知识。

【详解】

(1)地球外部圈层分为:大气圈、生物圈、水圈,地球内部圈层由外到内依次分为:地壳、地幔、地核。读“地球圈层结构示意图”可知,A为大气圈,B为生物圈,C为水圈,共同组成地球的外部圈层。

(2)岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上的部分),即对应图中的D和E。

(3)我们依据地震波横波和纵波在地下不同深度传播速度的变化来探求地球的内部圈层结构。

(4)F为地幔,G为地核,地幔和地核的分界面为古登堡界面。

地壳是由地面到莫霍界面的部分。岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上的部分)。

29.(1)从上到下、从左往下依次为:莫霍面、古登堡面、地核、地幔。

(2)全球的地壳厚度是不均匀的;大陆地壳较厚,大洋地壳较薄。

(3)横波 A

【分析】

本题以地球内部圈层构造示意图为背景,考查地球内部圈层构造及其特点等高中地理主干知识,总体难度适中,重在考查学生的读图分析能力和知识迁移运用能力。

【详解】

(1)两个界面靠近上部的是莫霍界面,靠近下部的是古登堡界面。从上到下、从左往右依次是莫霍面、古登堡面、地核、地幔。

(2)全球地壳厚度是不均匀的,大陆地壳较厚,平均达33千米,高原和高山地区的地壳更厚,可达60-70千米;大洋地壳较薄,平均只有7千米,各大洋的平均厚度也不相同。

(3)黄河口凹陷油气勘察是采用三维地震勘探技术,根据地震波传播原理,在通过含油层时,传播速度发生明显变化的主要是横波。横波不能在液体中传播。四幅地震波示意图中,图A地震波的横波消失,速度变为0,表示有储油构造。其它横波未消失,不可能有油存储。故答案为:传播速度发生明显变化的主要是横波;表示有储油构造的是A。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.地震波传播速度最快的位置接近( )

A.莫霍面 B.软流层 C.古登堡面 D.地核内核

暑假期间,小明同学到黄果树瀑布景点旅游,拍摄了如下景观。读图,完成下列小题。

2.该图体现出的地球圈层的个数有( )

A.2 B.3 C.4 D.5

3.该景观的形成过程,充分说明了( )

A.图中各圈层都是连续而不规则的,且都相互联系

B.图中各圈层之间存在着物质迁移和能量转化

C.图中各圈层是独立发展变化的

D.图中各圈层内部物质运动的能量都来自太阳辐射能

4.关于地球外部圈层的叙述,正确的是

A.地球的外部圈层包括岩石圈、水圈、生物圈、大气圈

B.生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称,包括大气圈、水圈和岩石圈

C.人类活动的地球表层是开放的、均一的

D.生物圈是大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响的结果

下图为扬州某住宅小区的宣传海报,其采用的地源热泵技术是一种利用浅层地能供热制冷的空调系统。浅层地能是数百米内地下收集的太阳辐射能,大约占太阳辐射射向地面的60%。

结合相关知识完成下列小题。

5.浅层地能( )

A.存在于地幔中 B.储量大,清洁无污染

C.仅冬季被利用 D.主要来源于地球内部

6.关于地球各圈层特点叙述正确的是( )

A.地壳是厚度最大的地球圈层 B.大气圈主要由固体杂质组成

C.水圈是连续但不规则的圈层 D.地核可能是岩浆主要发源地

下图为某地地震波传播速度随深度的变化图。读图,完成下面小题。

7.该地莫霍面大约位于地下( )

A.5千米处 B.17千米处 C.33千米处 D.2900千米处

8.该地可能位于( )

A.中国北方地区 B.中国西南地区 C.南极点 D.太平洋中部

冰岛是欧洲第二大岛,全岛11.5%的面积被冰川覆盖,但冰岛是世界上地热资源最丰富的国家,85%的冰岛人口利用地热取暖。据此完成下面小题。

9.地热是来自地球内部的一种能量资源,一般认为它主要是地球内部熔岩的热量向地表传递产生的,这些熔岩主要分布在( )

A.地壳 B.上地幔 C.下地幔 D.地核

10.有关熔岩所在圈层与地壳间界面的说法,正确的是( )

A.该界面为古登堡面

B.该界面处只有地震波的纵波能够穿过

C.该界面的地下深度在海洋上较大

D.地震波在该界面附近的传播速度明显加快

读下边地球四个圈层构成示意图,完成下题。

11.图中所示的圈层A,B,C分别为( )

A.水圈、生物圈、岩石圈 B.生物圈、岩石圈、水圈

C.岩石圈、水圈、生物圈 D.生物圈、水圈、岩石圈

12.生物圈的范围包括( )

A.全部大气圈、水圈、生物圈、岩石圈 B.大气圈底部、水圈全部、岩石圈上部

C.大气圈下部、水圈全部 D.整个大气圈

读某地地震波随深度的变化图,回答问题。

13.图中曲线表示的地震波是 ( )

A.纵波 B.横波

C.纵波和横波 D.无法判断

14.该地莫霍界面大约位于地下 ( )

A.5千米处 B.17千米处

C.33千米处 D.2 900千米处

浅层地能主要指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。据专家测量,我国近百米内的土壤每年可采集的低温能量达1.5万亿千瓦,是我国目前发电装机容量4亿千瓦的3 750倍,而百米内地下水每年可采集的低温能量也有2亿千瓦。由于储量大,分布普遍,被誉为“绿色聚宝盆”。

据此回答下列问题。

15.浅层地能存在的内部圈层是

A.地壳 B.地幔 C.地核 D.软流层

16.浅层地能的主要能量来源最可能是

A.太阳辐射 B.地面辐射 C.大气辐射 D.地球内部

2019年2月19日,我国在塔里木盆地顺北油气田完成某钻井钻探,钻井深8588米,创亚洲陆上钻井最深纪录。据此完成下面小题。

17.该钻井( )

A.未穿透地壳 B.深达莫霍面

C.已穿透岩石圈 D.即将穿透地幔

18.该钻井深达8 500多米表明当地拥有深厚的( )

A.侵入岩 B.喷出岩

C.变质岩 D.沉积岩

读“地震波传播速度和距离地表深度的关系”图,完成下列各题。

19.读图,下列说法正确的是

A.P波传播到距地表2900km左右深度时完全消失

B.P波只能在固态中传播

C.P波和S波传播速度在距地表17km深度时同时减慢

D.P波传播速度较S波快

20.关于地球内部圈层的说法,正确的是

A.厚度最大圈层是地幔,厚度最小圈层是地壳

B.岩石圈由地壳和上地幔顶部组成

C.地幔位于古登堡界面以下,莫霍界面以上

D.地壳中含量最多的元素是硅

下图为云南省元阳梯田景观图。读图,完成下面小题。

21.图中包含的地球圈层有( )

A.水圈、生物圈 B.水圈、岩石圈、生物圈

C.水圈、岩石圈、大气圈 D.水圈、岩石圈、生物圈、大气圈

22.图中各圈层( )

A.都是连续而不规则的 B.都是独立发展变化的

C.之间存在着物质迁移和能量转化 D.物质运动的能量都来自于太阳辐射

23.关于图中各圈层特点的正确叙述是( )

A.地壳是厚度最大的地球圈层 B.生物圈属于地球的内部圈层

C.水圈是连续但不规则的圈层 D.岩石圈由厚度相同的岩石组成

24.联系各圈层,促进各圈层间物质迁移和能量交换的能源来源主要是( )

A.太阳辐射 B.岩浆活动 C.热力环流 D.水循环

二、填空题

25.读地震波的传播速度与地球的内部圈层的划分示意图,完成下列问题。

(1)指出不连续界面的名称:A_______,B____。

(2)指出地球圈层的名称:C_____,D_____。岩石圈主要存在于D圈层和___(填名称)的顶部。

(3)______(填字母)层的上部存在一个软流层,一般认为是________的发源地。

26.以莫霍界面和古登堡界面,可以将地球内部划分为________、地幔和________三部分, 岩石圈由________和________两部分构成。

27.读“地震波波速与地球内部构造图”,回答下列问题。

(1)图中字母表示的地震波:E波和F波中,波速较快的是____(填字母代号)。

(2)图中字母表示的不连续面:B是____;

(3)地震波经过B界面时,传播速度发生的变化是____。

(4)软流层位于图中的____层(填字母)

(5)2008年5月12日,汶川县发生7.8级地震,震源深度14公里,此次地震发生于( )

A.地壳 B.地幔 C.软流层 D.地核

三、综合题

28.读“地球圈层结构示意图”,回答下列问题。

(1)A、B、C 共同组成地球的____________圈层。

(2)岩石圈包括图中的___________________和____________。(填字母)

(3)地球内部圈层的划分依据为____________。

(4)F 和 G 之间的界面名称是____________。

29.读以下材料,回答问题。

材料一:我国在渤海湾黄河口凹陷发现一个新的油气田,标志着我国在这一区域的勘探再获新的进展。该新油气田的成功发现,进一步展示了黄河口凹陷的勘探潜力,对渤海湾产储量规模的稳步提升发挥了重大作用。

材料二:地球内部圈层构造示意图。

(1)在地球内部圈层构造示意图中的方框内,填写地球内部各圈层和分界面的名称。

(2)分析地壳厚度的特点。

(3)黄河口凹陷油气勘察是采用三维地震勘探技术,根据地震波传播原理,在通过含油层时,传播速度发生明显变化的主要是________波。下列四幅地震波示意图中表示有储油构造的是( )

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【分析】

【详解】

在地球内部,地震波传播速度变化最快的地方是古登堡界面,横波消失,纵波速度减慢,C正确,排除ABD。故选C。

本题地球内部结构,主要考查考生获取和解读地理信息的能力,考查学生知识的掌握能力,难度小。

2.C

3.B

2.读图可知,图中有流水,体现有水圈;有植被,体现有生物圈;有岩石,体现有岩石圈;有大气,体现有大气圈,该图体现出的地球圈层的个数有4个。故选C。

3.水圈连续而不规则的,其它圈层则不是,但相互联系,A错;图中的各圈层之间存在着物质迁移和能量转化,图中的各圈层是相互联系、相互影响的,B对C错;大气圈、水圈、生物圈物质运动的能量主要来自太阳辐射,岩石圈物质运动的能量主要来自地球内部的热能,D错。故选B。

4.D

【分析】

本题考查地球的外部圈层。

【详解】

地球外部圈层包括大气圈、水圈、生物圈,岩石圈属于内部圈层,A错;生物圈是地球表层生物及其生存环境的总称,包括大气圈底部、水圈全部和岩石圈上部,B错;人类活动的地球表层不是均一的,C错;生物圈是大气圈、水圈和岩石圈相互渗透、相互影响的结果,相互联系、相互影响形成有机的整体,D正确。所以选D。

5.B

6.C

5.根据材料可知,浅层地能主要是指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。深度仅数百米,地壳的平均厚度约17千米,所以存在于地球内部圈层的地壳内。浅层地能是太阳辐射能的一种存在形式,是一种清洁、可再生的能源。地幔是地壳以下的圈层部分,该能源全年可用。故选B。

6.地壳厚约17km,地幔厚约2840km,地核厚约3500km,地核是厚度最大的地球内部圈层,地壳是厚度最小的地球内部圈层,A错。大气圈指连续包围地球的最外面的空气圈。主要由氮气和氧气组成,B错。水圈是连续但不规则的圈层,C正确。软流层可能是岩浆主要发源地,D错。故选C。

本题解题关键是对浅层地能的理解。浅层地能是指地球浅表层数百米内的土壤砂石和地下水中所蕴藏的低温热能,它的来源以太阳辐射为主,还有一小部分来自地心热量,是一种可再生能源,一般温度恒定。

7.A

8.D

【分析】

7.

地震波经过莫霍界面时由于介质发生改变,无论是纵波还是横波,速度都突然增加。该地地震波向下传播过程中,速度在地下5千米处突然增大,故该地莫霍面大约位于地下5千米处。A正确,B、C、D错误。故选A。

8.

地壳是地球表面以下,莫霍面以上的固体外壳,地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60-70千米;海洋地壳较薄,平均厚度约6千米。该地地壳特别薄,约5千米厚,只有大洋地壳符合这一特点,D正确,ABC错误。故选D。

根据地震波在地下不同深度传播速度的变化,一般将地球内部分为三个圈层:地壳、地幔和地核。地壳与地幔之间由莫霍面界开,地幔于地核之间由古登堡面界开。地壳平均厚度约17千米,大陆部分平均厚度约33千米,高山、高原地区(如青藏高原)地壳厚度可达60-70千米;海洋地壳较薄,平均厚度约6千米。地壳厚度变化的规律是:地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚:海拔越低,地壳越薄。

9.B

10.D

9.

地球内部的温度随深度的增加而增高,一般至100km深时,温度便接近于地幔物质开始熔融的温度,这时在水和挥发性组分的参与下,开始产生选择性熔融,逐渐形成固流体软流层,一般认为,熔岩主要来自软流层,软流层位于上地幔上部,B符合题意;地壳位于岩石圈上部,温度条件很难产生熔岩,排除A;下地幔、地核位于地下很深处,其物质很难上升至地表,不是向地表传递热量的熔岩主要分布区域,排除CD。故选B。

10.

熔岩位于软流层,软流层位于地幔,熔岩所在圈层是指地幔,地幔与地壳之间的界面为莫霍面,古登堡面是地幔与地核分界面,A错误;地震波向下传播到莫霍面时,由于物质密度明显增加,地震波中的纵波与横波的传播速度均明显增加,纵波与横波均能够穿过,B错误,D正确;地壳厚度陆地厚、海洋薄,因此莫霍面地下深度在海洋上较小,C错误。故选D。

地球的圈层结构包括内部圈层和外部圈层,其中内部圈层包括地壳(莫霍界面以上)、地幔(莫霍界面与古登堡界面之间)、地核(古登堡界面以下);外部圈层包括大气圈、水圈和生物圈,外部圈层之间相互联系,相互渗透,并没有明确的界线。另外,岩石圈表示软流层以上的部分,由地壳和上地幔顶部组成,属于地球内部圈层向外部圈层过渡的一个特殊圈层。

11.D

12.B

11.本题主要考查人类赖以生存的圈层结构,旨在考查学生获取图示信息及运用所学知识解答问题能力。熟记各圈层分布是解题的关键。人类赖以生存的地理环境是由大气圈、水圈、生物圈和岩石圈组成的。生物圈界于三者之间(海陆空地下都有),所以是A层;水圈是在岩石以上的,所以是B层;岩石圈是最低下,所以是C层。ABC不符合题意,D正确。故选D。

12.本题主要考查生物圈的范围,旨在考查学生调动、运用所学知识解答问题能力。解答此题目的关键是熟记生物圈的范围、理解生物圈的概念。生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部。B正确,ACD错误。故选B。

本题主要考查人类赖以生存的圈层结构和生物圈的范围。理清它们之间的范围是解题的关键。

13.B

14.A

13.从图中可知此地震波传播速度在3~6 km/s之间,速度较慢,为横波。选B。

14.根据图中信息,图中显示的波的速度在5千米深处突然变大,说明这里存在不连续面,即莫霍界面,图中显示该不连续面大约位于地下5千米深处,选A。

15.A

16.A

15.浅层地能主要指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。地壳的平均厚度约17千米,较薄的大洋底部最薄的地壳也有几千米,由此可以看出浅层地能主要集中在地壳部分,故答案选A。

16.浅层地能主要储存于浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水中,其能量不可能来自地球内部,而地球表面的能量主要是地表吸收的短波辐射---太阳辐射能,所以能量来源最可能是太阳辐射,故答案选A。

17.A

18.D

【分析】

本题主要考查地球的圈层结构和岩石类型。

17.地球的内部结构分层中,莫霍面以上为地壳,莫霍面往下到古登堡面之间为地幔,古登堡面以下为地核。大陆上地壳的平均厚度约为33千米,“钻井深8588米”,可见未穿透地壳,也未达莫霍面,故A正确,B错误。岩石圈的范围包括地壳和上地幔顶部,钻井既然未穿透地壳,当然更不会穿透岩石圈,也不会即将穿透地幔,故CD错误。

18.油气资源多储藏在沉积岩中,油气钻井深达8500米,说明当地拥有深厚的沉积岩,正确答案为D,ABC错误。

19.D

20.B

19.从图中看,P波传播到距地表2900km左右深度时波速突然下降,但并没有消失,A错误;P波在固、液、气态中都能传播,B错误;P波和S波传播速度在距地表17km深度时同时增加,C错误;P波传播速度较S波快,D正确。故选D。

20.从图中看,厚度最大圈层是地核,厚度最小圈层是地壳,A错误;岩石圈由地壳和上地幔顶部(软流层以上部分)组成,B正确;地幔位于古登堡界面以上,莫霍界面以下,C错误;地壳中含量最多的元素是氧,D错误。故选B。

地震波的传播速度与地球内部圈层的划分人们无法进入地球内部观察,只能依靠地震波传播速度的变化来推测。如图所示:

21.D

22.C

23.C

24.A

【分析】

21.

图中包括的事物有岩石、水、生物、大气,包括地球圏层有水圈、岩石圈、生物圏、大气圈,D对,其它选项不全面,ABC错,故选D。

22.

图中各圏层,只有水圈是连续而不规则的,A错。各圈层都是相互联系,相互影响,发展变化的,B错。各圈层之间存在着物质迁移和能量转化,C对。物质运动的能量除来自太阳辐射外还有重力和地球内能等,D错。C正确,ABD错误,故选C。

23.

地壳是地球内部圈层中最薄的层,平均厚度只有17千米;生物圈属于地球的外部圈层;岩石圈是由岩石组成的但其厚薄相差很大;水圈是一个连续但不规则的圈层。C正确,ABD错误,故选C。

24.

太阳辐射是地表四大圈层间物质迁移和能量交换的主要能源来源,太阳辐射将各种能量进行转换,产生水能、太阳能、生物能、矿物能等,而且在太阳辐射的照射下,通过水循环、大气运动等,将物质等进行迁移,A正确,岩浆活动、热力环流、水循环不是能源来源,BCD错误,故选A。

本题组主要考查地球的圈层结构的有关知识。地球圈层结构分为地球外部圈层和地球内部圈层两大部分。地球外部圈层可进一步划分为三个基本圈层,即大气圈、水圈、生物圈;地球内圈可进一步划分为三个基本圈层,即地壳、地幔和地核。地壳和上地幔顶部(软流层以上)由坚硬的岩石组成,合称岩石圈。

25. 莫霍面 古登堡面 地核 地壳 上地幔 H 岩浆

【分析】

考查地球内部圈层结构。

【详解】

(1)地球内部圈层按两个不连续界面由上到下分为地壳-地幔-地核。地下平均33千米处莫霍界面是地壳和地幔的分界线,在图中是A。地下平均2900千米处的古登堡界面是地幔和地核的分界线,在图中是B。

(2)C是地核,D是地壳。岩石圈包括地壳的全部和上地幔顶部(软流层以上),由岩石组成。

(3)地幔层(图中为H)的上部存在一个软流层,一般认为是岩浆的发源地。

26. 地壳 地核 地壳 上地幔顶部

【分析】

本题主要考查地球内部圈层结构的划分等相关知识。考查内容较为基础,需要加强对课本相关知识的理解与记忆。

【详解】

根据所学地理知识可知,以莫霍界面和古登堡界面,可以将地球内部划分地壳(莫霍界面以上)、地幔(莫霍界面与古登堡界面之间)、地核(古登堡界面以下);岩石圈表示软流层以上的部分,由地壳和上地幔顶部组成,属于地球内部圈层向外部圈层过渡的一个特殊圈层。

27.(1)F

(2)古登堡界面

(3)横波消失、纵波陡然下降

(4)C

(5)A

【分析】

本题以地震波波速与地球内部构造图为材料,涉及地震波的分类及特点、地球内部分层及特点等内容,考查获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力。

(1)

结合图示判断,横坐标为地震波的速度,E波波速较慢;F波波速较快,且根据所学可知,波速较慢的E波为横波,波速较快的F波为纵波。

(2)

图中B处大约位于2900km深处,且根据地震波的传播情况看,到此不连续面,横波消失,纵波速度减小,可知该不连续面为古登堡界面。

(3)

由图可知,地震波经过B界面时,横波消失、纵波波速陡然下降。

(4)

根据所学并结合图示可知,A为莫霍面,B为古登堡面,C为地幔,D为外核,H为内核。根据所学可知,软流层位于地幔,即图中的C层。

(5)

大陆地壳的平均厚度是39-41km,此次地震的震源深度为14km,可知地震发生于地壳,故选A。

28. 外部 D E 地震波在地下不同深度传播速度的变化 古登堡面

【分析】

本题考查地球的圈层结构的相关知识。

【详解】

(1)地球外部圈层分为:大气圈、生物圈、水圈,地球内部圈层由外到内依次分为:地壳、地幔、地核。读“地球圈层结构示意图”可知,A为大气圈,B为生物圈,C为水圈,共同组成地球的外部圈层。

(2)岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上的部分),即对应图中的D和E。

(3)我们依据地震波横波和纵波在地下不同深度传播速度的变化来探求地球的内部圈层结构。

(4)F为地幔,G为地核,地幔和地核的分界面为古登堡界面。

地壳是由地面到莫霍界面的部分。岩石圈包括地壳和上地幔顶部(软流层以上的部分)。

29.(1)从上到下、从左往下依次为:莫霍面、古登堡面、地核、地幔。

(2)全球的地壳厚度是不均匀的;大陆地壳较厚,大洋地壳较薄。

(3)横波 A

【分析】

本题以地球内部圈层构造示意图为背景,考查地球内部圈层构造及其特点等高中地理主干知识,总体难度适中,重在考查学生的读图分析能力和知识迁移运用能力。

【详解】

(1)两个界面靠近上部的是莫霍界面,靠近下部的是古登堡界面。从上到下、从左往右依次是莫霍面、古登堡面、地核、地幔。

(2)全球地壳厚度是不均匀的,大陆地壳较厚,平均达33千米,高原和高山地区的地壳更厚,可达60-70千米;大洋地壳较薄,平均只有7千米,各大洋的平均厚度也不相同。

(3)黄河口凹陷油气勘察是采用三维地震勘探技术,根据地震波传播原理,在通过含油层时,传播速度发生明显变化的主要是横波。横波不能在液体中传播。四幅地震波示意图中,图A地震波的横波消失,速度变为0,表示有储油构造。其它横波未消失,不可能有油存储。故答案为:传播速度发生明显变化的主要是横波;表示有储油构造的是A。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里