9.《说“木叶”》2021-2022学年统编版高中语文必修下册(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 9.《说“木叶”》2021-2022学年统编版高中语文必修下册(共24张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 36.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-20 12:43:15 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

说“木叶”林庚

——聚焦问题序列 领略思维之美

课段 专题 内容

第一课段 作家与文体 第一课时 走近学界楷模 开启科学之旅

第二课时 巧借特色表述 以窥文体堂奥

第二课段 概念与思维 第三课时 围绕核心概念 图示研究思路

第四课时 聚焦问题序列 领略思维之美

第三课段 主题与意蕴 第五课时 脉联个人实际 奏响科学强音

第六课时 设计知识网页 品味暗示之妙

第四课段 语言与表达 第七课时 破译语言奥秘 人文理性兼备

第八课时 理清说明思路 解密人工造雪

教学目标:

借助问题序列,理清行文思路,理解并掌握文本的主要信息。

研读问题之妙,理解文章的论证逻辑,进一步探讨文本的严谨性。

辅助外部资料,对文本进行批判性阅读,发展学生的批判性思维能力。

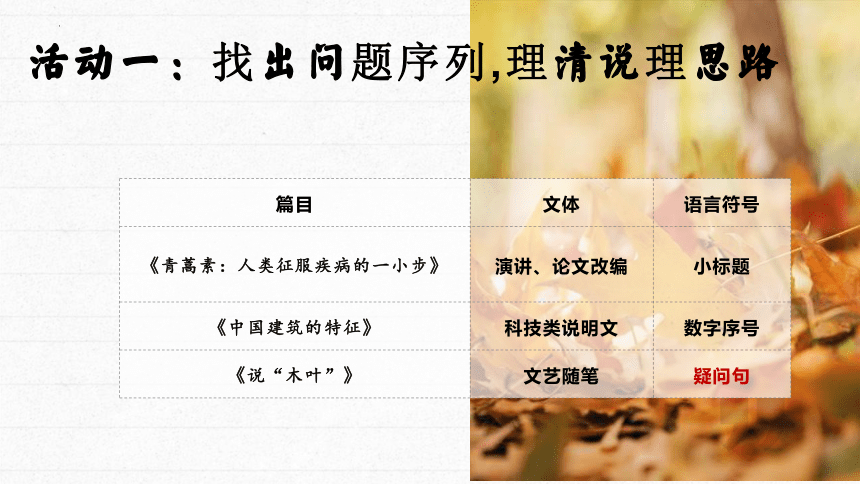

活动一:找出问题序列,理清说理思路

篇目 文体 语言符号

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 演讲、论文改编 小标题

《中国建筑的特征》 科技类说明文 数字序号

《说“木叶”》 文艺随笔 疑问句

1.明代哲学家和教育家陈献章说,“前辈谓学贵知疑,小疑则小进,大疑则大进。疑者,觉悟之机也。一番觉悟、一番长进。”

林庚现在在《说‘木叶’》一文中,善于用问句来引导发现、思路、探索问题。请大家列出《说‘木叶’》一文中的问题清单。

活动一:找出问题序列,理清说理思路

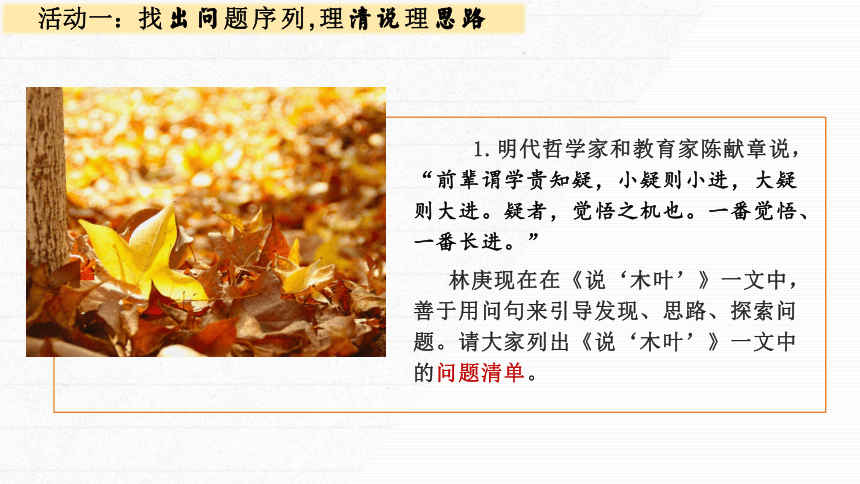

林庚《说“木叶”》问题清单

1 “木叶”是什么呢?

2 我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

3 可是为什么单单树叶就不常见了呢?

4 那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

5 我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?

6 然而天才的杜甫却宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

7 像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

8 这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

9 古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?

10 也就是说都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

11 这里用“高树”是不是可以呢?

12 所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

13 而“树”呢?

14 至于“木叶”呢

15 至于“落木”呢

2.你认为这十多个问题中最重要的是哪几个?这些问题有何作用?

预设:“‘木叶’是什么呢?”这个问题承接了文章的观点,点出了文章的核心概念“木叶”,也引出了与之对照的概念“树叶”。“我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?”这是文章的切入口与主问题。“然则这一字的来历岂不大可思索吗?”以反问开启对“木”的分析。“也就是说都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?”引出“木”的第一个艺术特征,从而引出诗歌语言的暗示性的问题。“至于‘木叶’呢”引出了“木”的第二个艺术特征。

作用:这五个问题,引出了对概念的解释,明确了核心问题,确定了问题的语境,让思维向纵深发展,成为全文重要的支架。

活动一:找出问题序列,理清说理思路

活动二:辨析相似问句,感受缜密逻辑

在第二段中三个问句,“古代的诗歌为什么很少看见用‘树叶’?为什么单单‘树叶’就不常见了呢?‘树叶’为什么就从来无人过问呢?”三个问句看起来很相似,而且似乎还有点自相矛盾,是否可以整合为一句话“古代的诗歌为什么很少看见用‘树叶”?

预设:

“古代的诗歌为什么很少看见用‘树叶’?”这个问题,为了道出下一句“其实树倒是常见的”,从而排除掉“古代人是不是不喜欢用“树”这种假设”,那不用“树叶”而用“叶”是不是文字简练的缘故呢?也不是,因为遇到“木叶”情况就不同了。借助问题排除其他解释,留下“诗人钟爱‘木叶’是因为‘木’字奥妙。”

三个相似问题,其实是在不断的排除一些假设,通过对其他解释的考量、分析、确定探究的方向,这是思维缜密的表现。

活动二:辨析相似问句,感受缜密逻辑

活动三:引入问句比较,深化概念认识

《说“木叶”》文章的后半部分,有三个简短的问句,思考这三个问句有何作用。

1.“而‘树’呢?”这个问题引出了哪两个概念的比较?突出了“木”的什么特点?

相关内容 树特点 木的特点

而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。所谓:“午阴嘉树清圆。” ( 周邦彦《满庭芳》 ) 这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。 繁茂密密层层浓阴 疏朗暗示着落叶

2.“至于‘木’呢?”这个问句引出了哪两个概念的比较,突出了“木叶”的什么特点?

相关文字 树的特点 木的特点 木叶的特点

树的颜色,即就树干而论,一般乃是褐绿色,这与叶也还是比较相近的;至于“木” 呢,那就说不定,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的;我们所习见的门栓、棍子、桅杆等,就都是这个样子;这里带着“木”字的更为普遍的性格。尽管在这里“木”是作为“树”这样一个特殊概念而出现的,而“木”的更为普遍的潜在的暗示,却依然左右着这个形象,于是“木叶”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。 褐绿色 可能是透着黄色 在触觉上它可能是干燥 落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。

3.“至于‘落木’呢?”这个问题引出了哪两个概念的比较?突出了“木叶”的什么特点?

相关文字 落木特点 木叶特点

至于“落木”呢,则比“木叶”还更显得空阔,它连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了:“日暮风吹,叶落依枝。” ( 吴均《青溪小姑歌》 ) 恰足以说明这“叶”的缠绵的一面。然则“木叶”与“落木”又还有着一定的距离,它乃是“木”与“叶”的统一,疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象。 空阔 是“木”与“叶”的统一,疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象。

以上三个短小的问句,引导读者将“木叶”的形象与“树”、“落木”相比较,在比较中区分、界定“木叶”的形象特征——一个舒朗与绵密交织、一个迢远而情深的美丽形象。

小结:

活动四:辅助外部资料,质疑文本逻辑

林庚先生用一条问题链,引导我们来鉴赏“木叶”这个美丽的文学意象,在此过程中,他用问句引导我们排除假设、辨析概念、深入对概念的认识,但也有一些思维不缜密的地方。结合印发的资料,你能发现吗?

资料一:

《全唐诗》中共用 “木叶”73次,用 “树叶”28次;《全宋词》中共用 “木叶”18次 ,用 “树叶”1次。

《全唐诗》中用“落木”24次,用“落叶”204次;《全宋词》中用 “落木”l0次,用“落叶”47次。

《元曲选》中用 “木叶”82次,“落木”50次,“落叶”93次。

——乐建兵 朱国《也说“木叶”》,《语文教学与研究》2011年第8期

材料二:

刘桢《公宴诗》:月出照园中,珍木郁苍苍。

陶渊明《归去来兮辞》;木欣欣以向荣

李白《梁园吟》:荒城虚照碧山月,古木尽入苍梧云。

韦应物:《同德寺雨后寄元侍御李博士》:乔木生夏凉,流云吐月华。

杜甫:《春望》:国破山河在,城春草木深。

王维《秋雨辋川庄作》:漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。

常建:《题破山寺后禅院》:竹径通幽处,禅房花木深。

从以上材料,你发现了什么?“树叶”真的从来无人过问吗?“木”在诗句中就一定是“舒朗”而不能“繁茂”吗?这是否是林庚先生的逻辑漏洞呢?(开放型问题)

“论述类文本的材料和表达是有距离的,追求材料的真实、观点的客观和语言的严谨,作者在写作时往往是理智冷峻的,但想让读者认同作者的观点需要情感的支持。因此在材料的加工上增加能够引起读者共情或同情的处理,能够辅助观点的表达,增强观点的说服力。”

——董小丽《中学语文论述类文本中观点和材料的关系研究》

”

林庚,字静希。诗人,现代诗人、古代文学学者、文学史家、中国作家协会会员、北京大学中文系教授,中国古代文学专业博士生导师。1933年秋出版了第一本自由体诗集《夜》,1934年以后,他作为一名自由诗体的新诗人尝试新的格律诗体,先后出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》。著有《中国文学史》《诗人屈原及其作品研究》《天问论笺》《诗人李白》《唐诗综论》《新诗格律与语言的诗化》等十一部文集。

作家资料:

作业布置:

本单元其他三篇课文,是如何把言说内容组合在一起的?体现了一种怎样的思维特点呢?

篇目 文体 文本内容 组合方式 思维特点

《青蒿素:人 类征服疾病 的一小步 科普自传 从获奖感言到中 医药学的贡献,小标题即内容 事物发展,脉络组合 ?

《一名物理 学家的教育 历程》 科普自传 两件趣事:观察与 猜想;一次实验: 加速器实验 科学精神为核心组 合 ?

《中国建筑 的特征》 科技论文 中国建筑特征和 “词汇”“文法”“可译性”问题 以事物要素及关系组合 ?

《说“木叶”》 文艺随笔 阐明“木叶”“落 木”与“落叶”在艺术形象上的差别 以联想、发散的思维组合 不断追问步步深入

参考资料:

1.《郑桂华老师教<说“木叶”>》,《语文学习》2019年第3期。

2.高翀骅老师《单元学习活动设计方案A》,《统编版高中语文单元教学指南》(范飚、郑桂华、程元 主编)。

感谢观看

敬请指正

说“木叶”林庚

——聚焦问题序列 领略思维之美

课段 专题 内容

第一课段 作家与文体 第一课时 走近学界楷模 开启科学之旅

第二课时 巧借特色表述 以窥文体堂奥

第二课段 概念与思维 第三课时 围绕核心概念 图示研究思路

第四课时 聚焦问题序列 领略思维之美

第三课段 主题与意蕴 第五课时 脉联个人实际 奏响科学强音

第六课时 设计知识网页 品味暗示之妙

第四课段 语言与表达 第七课时 破译语言奥秘 人文理性兼备

第八课时 理清说明思路 解密人工造雪

教学目标:

借助问题序列,理清行文思路,理解并掌握文本的主要信息。

研读问题之妙,理解文章的论证逻辑,进一步探讨文本的严谨性。

辅助外部资料,对文本进行批判性阅读,发展学生的批判性思维能力。

活动一:找出问题序列,理清说理思路

篇目 文体 语言符号

《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 演讲、论文改编 小标题

《中国建筑的特征》 科技类说明文 数字序号

《说“木叶”》 文艺随笔 疑问句

1.明代哲学家和教育家陈献章说,“前辈谓学贵知疑,小疑则小进,大疑则大进。疑者,觉悟之机也。一番觉悟、一番长进。”

林庚现在在《说‘木叶’》一文中,善于用问句来引导发现、思路、探索问题。请大家列出《说‘木叶’》一文中的问题清单。

活动一:找出问题序列,理清说理思路

林庚《说“木叶”》问题清单

1 “木叶”是什么呢?

2 我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

3 可是为什么单单树叶就不常见了呢?

4 那么“树叶”为什么从来就无人过问呢?

5 我们无妨说“无边落叶萧萧下”,岂不更为明白吗?

6 然而天才的杜甫却宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃“木叶”之“木”,这道理究竟是为什么呢?

7 像“无边落木萧萧下”这样大胆的发挥创造性,难道不怕死心眼的人会误以为是木头自天而降吗?

8 这冒险,这形象,其实又都在这一个“木”字上,然则这一字的来历岂不大可思索吗?

9 古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?

10 也就是说都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?

11 这里用“高树”是不是可以呢?

12 所谓“扫高木” 者岂不正是“落木千山”的空阔吗?

13 而“树”呢?

14 至于“木叶”呢

15 至于“落木”呢

2.你认为这十多个问题中最重要的是哪几个?这些问题有何作用?

预设:“‘木叶’是什么呢?”这个问题承接了文章的观点,点出了文章的核心概念“木叶”,也引出了与之对照的概念“树叶”。“我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?”这是文章的切入口与主问题。“然则这一字的来历岂不大可思索吗?”以反问开启对“木”的分析。“也就是说都在什么场合“木”字才恰好能构成精妙的诗歌语言?”引出“木”的第一个艺术特征,从而引出诗歌语言的暗示性的问题。“至于‘木叶’呢”引出了“木”的第二个艺术特征。

作用:这五个问题,引出了对概念的解释,明确了核心问题,确定了问题的语境,让思维向纵深发展,成为全文重要的支架。

活动一:找出问题序列,理清说理思路

活动二:辨析相似问句,感受缜密逻辑

在第二段中三个问句,“古代的诗歌为什么很少看见用‘树叶’?为什么单单‘树叶’就不常见了呢?‘树叶’为什么就从来无人过问呢?”三个问句看起来很相似,而且似乎还有点自相矛盾,是否可以整合为一句话“古代的诗歌为什么很少看见用‘树叶”?

预设:

“古代的诗歌为什么很少看见用‘树叶’?”这个问题,为了道出下一句“其实树倒是常见的”,从而排除掉“古代人是不是不喜欢用“树”这种假设”,那不用“树叶”而用“叶”是不是文字简练的缘故呢?也不是,因为遇到“木叶”情况就不同了。借助问题排除其他解释,留下“诗人钟爱‘木叶’是因为‘木’字奥妙。”

三个相似问题,其实是在不断的排除一些假设,通过对其他解释的考量、分析、确定探究的方向,这是思维缜密的表现。

活动二:辨析相似问句,感受缜密逻辑

活动三:引入问句比较,深化概念认识

《说“木叶”》文章的后半部分,有三个简短的问句,思考这三个问句有何作用。

1.“而‘树’呢?”这个问题引出了哪两个概念的比较?突出了“木”的什么特点?

相关内容 树特点 木的特点

而“木”作为“树”的概念的同时,却正是具有着一般“木头”“木料”“木板”等的影子,这潜在的形象常常影响着我们会更多地想起了树干,而很少会想到了叶子,因为叶子原不是属于木质的,“叶”因此常被排斥到“木”的疏朗的形象以外去,这排斥也就是为什么会暗示着落叶的缘故。而“树”呢?它是具有繁茂的枝叶的,它与“叶”都带有密密层层浓阴的联想。所谓:“午阴嘉树清圆。” ( 周邦彦《满庭芳》 ) 这里如果改用“木”字就缺少“午阴”更为真实的形象。 繁茂密密层层浓阴 疏朗暗示着落叶

2.“至于‘木’呢?”这个问句引出了哪两个概念的比较,突出了“木叶”的什么特点?

相关文字 树的特点 木的特点 木叶的特点

树的颜色,即就树干而论,一般乃是褐绿色,这与叶也还是比较相近的;至于“木” 呢,那就说不定,它可能是透着黄色,而且在触觉上它可能是干燥的而不是湿润的;我们所习见的门栓、棍子、桅杆等,就都是这个样子;这里带着“木”字的更为普遍的性格。尽管在这里“木”是作为“树”这样一个特殊概念而出现的,而“木”的更为普遍的潜在的暗示,却依然左右着这个形象,于是“木叶”就自然而然有了落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。 褐绿色 可能是透着黄色 在触觉上它可能是干燥 落叶的微黄与干燥之感,它带来了整个疏朗的清秋的气息。

3.“至于‘落木’呢?”这个问题引出了哪两个概念的比较?突出了“木叶”的什么特点?

相关文字 落木特点 木叶特点

至于“落木”呢,则比“木叶”还更显得空阔,它连“叶”这一字所保留下的一点绵密之意也洗净了:“日暮风吹,叶落依枝。” ( 吴均《青溪小姑歌》 ) 恰足以说明这“叶”的缠绵的一面。然则“木叶”与“落木”又还有着一定的距离,它乃是“木”与“叶”的统一,疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象。 空阔 是“木”与“叶”的统一,疏朗与绵密的交织,一个迢远而情深的美丽的形象。

以上三个短小的问句,引导读者将“木叶”的形象与“树”、“落木”相比较,在比较中区分、界定“木叶”的形象特征——一个舒朗与绵密交织、一个迢远而情深的美丽形象。

小结:

活动四:辅助外部资料,质疑文本逻辑

林庚先生用一条问题链,引导我们来鉴赏“木叶”这个美丽的文学意象,在此过程中,他用问句引导我们排除假设、辨析概念、深入对概念的认识,但也有一些思维不缜密的地方。结合印发的资料,你能发现吗?

资料一:

《全唐诗》中共用 “木叶”73次,用 “树叶”28次;《全宋词》中共用 “木叶”18次 ,用 “树叶”1次。

《全唐诗》中用“落木”24次,用“落叶”204次;《全宋词》中用 “落木”l0次,用“落叶”47次。

《元曲选》中用 “木叶”82次,“落木”50次,“落叶”93次。

——乐建兵 朱国《也说“木叶”》,《语文教学与研究》2011年第8期

材料二:

刘桢《公宴诗》:月出照园中,珍木郁苍苍。

陶渊明《归去来兮辞》;木欣欣以向荣

李白《梁园吟》:荒城虚照碧山月,古木尽入苍梧云。

韦应物:《同德寺雨后寄元侍御李博士》:乔木生夏凉,流云吐月华。

杜甫:《春望》:国破山河在,城春草木深。

王维《秋雨辋川庄作》:漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。

常建:《题破山寺后禅院》:竹径通幽处,禅房花木深。

从以上材料,你发现了什么?“树叶”真的从来无人过问吗?“木”在诗句中就一定是“舒朗”而不能“繁茂”吗?这是否是林庚先生的逻辑漏洞呢?(开放型问题)

“论述类文本的材料和表达是有距离的,追求材料的真实、观点的客观和语言的严谨,作者在写作时往往是理智冷峻的,但想让读者认同作者的观点需要情感的支持。因此在材料的加工上增加能够引起读者共情或同情的处理,能够辅助观点的表达,增强观点的说服力。”

——董小丽《中学语文论述类文本中观点和材料的关系研究》

”

林庚,字静希。诗人,现代诗人、古代文学学者、文学史家、中国作家协会会员、北京大学中文系教授,中国古代文学专业博士生导师。1933年秋出版了第一本自由体诗集《夜》,1934年以后,他作为一名自由诗体的新诗人尝试新的格律诗体,先后出版了《北平情歌》《冬眠曲及其他》。著有《中国文学史》《诗人屈原及其作品研究》《天问论笺》《诗人李白》《唐诗综论》《新诗格律与语言的诗化》等十一部文集。

作家资料:

作业布置:

本单元其他三篇课文,是如何把言说内容组合在一起的?体现了一种怎样的思维特点呢?

篇目 文体 文本内容 组合方式 思维特点

《青蒿素:人 类征服疾病 的一小步 科普自传 从获奖感言到中 医药学的贡献,小标题即内容 事物发展,脉络组合 ?

《一名物理 学家的教育 历程》 科普自传 两件趣事:观察与 猜想;一次实验: 加速器实验 科学精神为核心组 合 ?

《中国建筑 的特征》 科技论文 中国建筑特征和 “词汇”“文法”“可译性”问题 以事物要素及关系组合 ?

《说“木叶”》 文艺随笔 阐明“木叶”“落 木”与“落叶”在艺术形象上的差别 以联想、发散的思维组合 不断追问步步深入

参考资料:

1.《郑桂华老师教<说“木叶”>》,《语文学习》2019年第3期。

2.高翀骅老师《单元学习活动设计方案A》,《统编版高中语文单元教学指南》(范飚、郑桂华、程元 主编)。

感谢观看

敬请指正

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])