2022年中考历史模拟卷(四)课件(58ppt)

文档属性

| 名称 | 2022年中考历史模拟卷(四)课件(58ppt) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-20 17:57:16 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

2022年广东省初中学业水平考试

历史模拟卷(四)

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. 商鞅变法奖励军功,在秦国树立起尚武的精神。北宋却与之背道而驰,推行重文轻武政策。对此理解正确的是( )

A. 秦国社会落后,民众野蛮成风

B. 北宋经济发达,人们贪生怕死

C. 统治者的喜好不同,政见不一

D. 时代背景不同,历史使命不同

D

2. 根据《三国志·魏书》等史书记载,220年曹操卒于洛阳,葬在邺城(今河南省安阳市郊)。2009年,国家文物局审核了河南省安阳市高陵墓的考古发掘成果,最终认定高陵墓的墓主为曹操。确认高陵墓主为曹操的依据是( )

A. 历史文献与考古成果 B. 家族族谱的记载

C. 历史学家的主观判断 D. 安阳的悠久历史

A

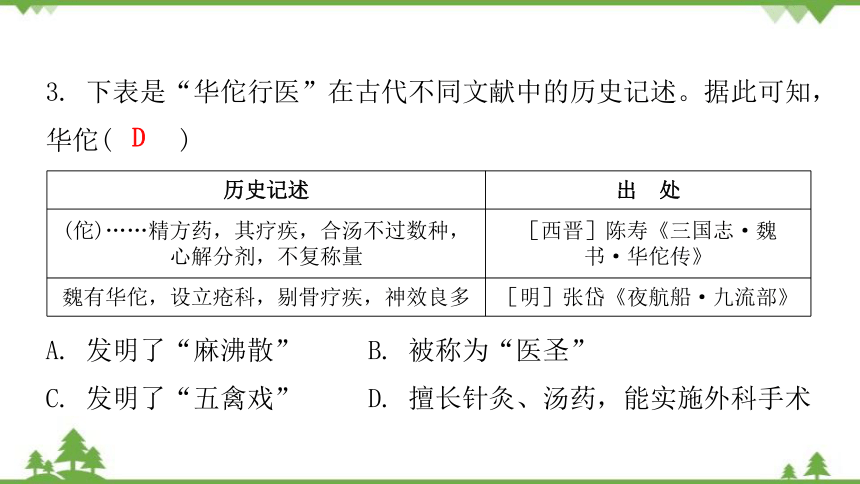

3. 下表是“华佗行医”在古代不同文献中的历史记述。据此可知,华佗( )

A. 发明了“麻沸散” B. 被称为“医圣”

C. 发明了“五禽戏” D. 擅长针灸、汤药,能实施外科手术

D

历史记述 出 处

(佗)……精方药,其疗疾,合汤不过数种,心解分剂,不复称量 [西晋]陈寿《三国志·魏书·华佗传》

魏有华佗,设立疮科,剔骨疗疾,神效良多 [明]张岱《夜航船·九流部》

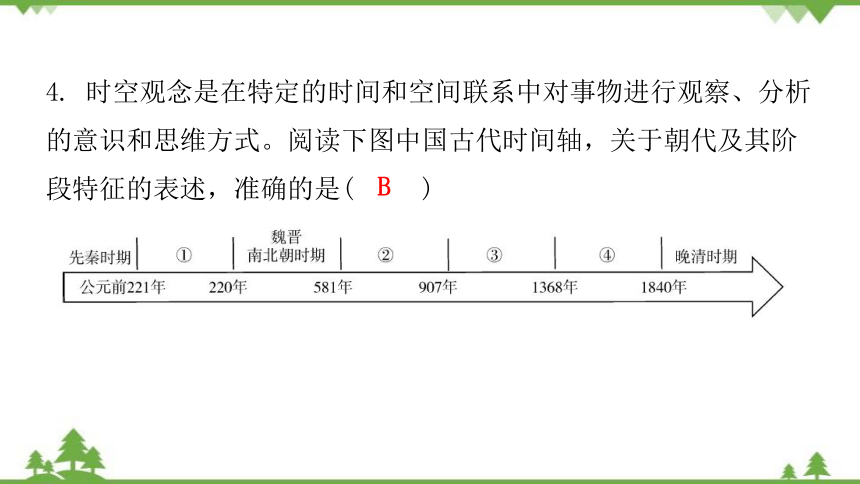

4. 时空观念是在特定的时间和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。阅读下图中国古代时间轴,关于朝代及其阶段特征的表述,准确的是( )

B

A. ①处是春秋战国时期,王室衰微、诸侯争霸

B. ②处是隋唐时期,封建社会繁荣与对外开放

C. ③处是宋元时期,统一多民族国家巩固发展

D. ④处是明清时期,民族政权并立与民族交融

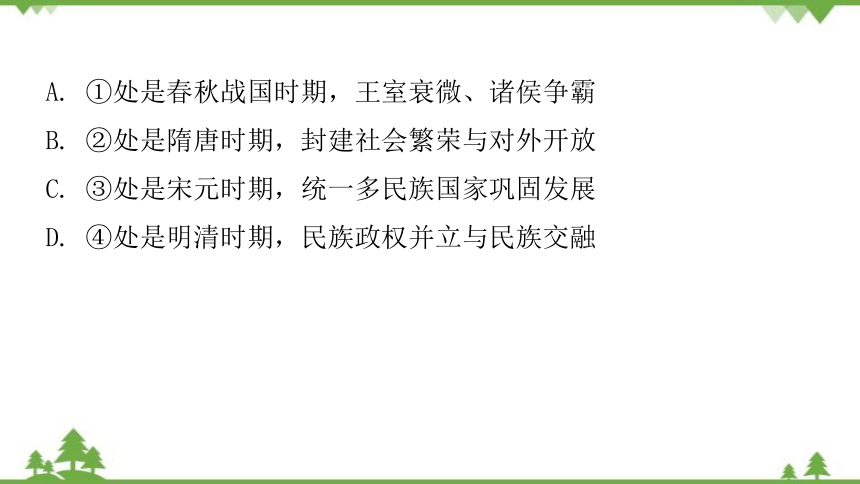

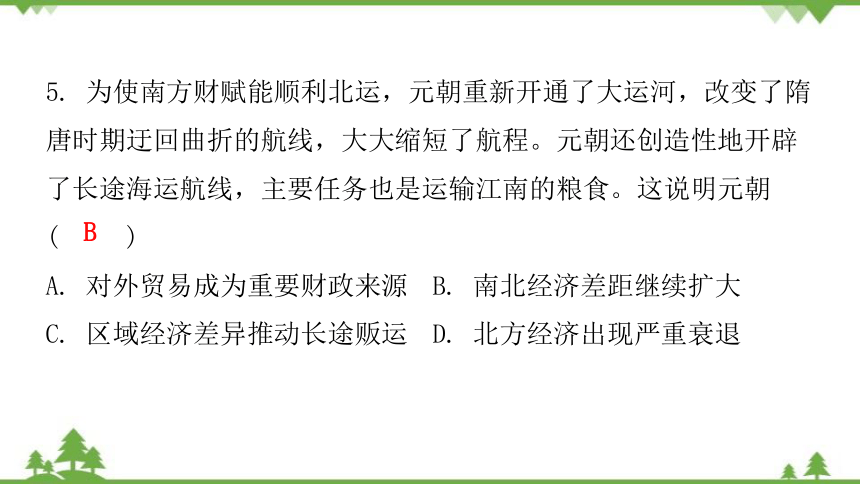

5. 为使南方财赋能顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变了隋唐时期迂回曲折的航线,大大缩短了航程。元朝还创造性地开辟了长途海运航线,主要任务也是运输江南的粮食。这说明元朝

( )

A. 对外贸易成为重要财政来源 B. 南北经济差距继续扩大

C. 区域经济差异推动长途贩运 D. 北方经济出现严重衰退

B

6. 图片承载着鲜活的历史。某班在进行研究性学习时搜集到以下图片,与这些人物相关的历史史实所反映的主题是( )

A. 中外交往 B. 祖国统一

C. 民族团结 D. 抵抗侵略

A

7. 清朝中后期的广东是鸦片走私的重灾区, 伶仃洋变成了鸦片集散中心。 货物积聚在伶仃洋上, 然后由快艇分运至沿岸内河,关津胥吏对此视若无睹, 沿途关卡畅行无阻。材料反映出( )

A. 鸦片走私腐蚀军队战斗力

B. 鸦片走私让中国白银外流

C. 清朝海关制度存在严重漏洞

D. 清朝官员贪腐助长鸦片走私

D

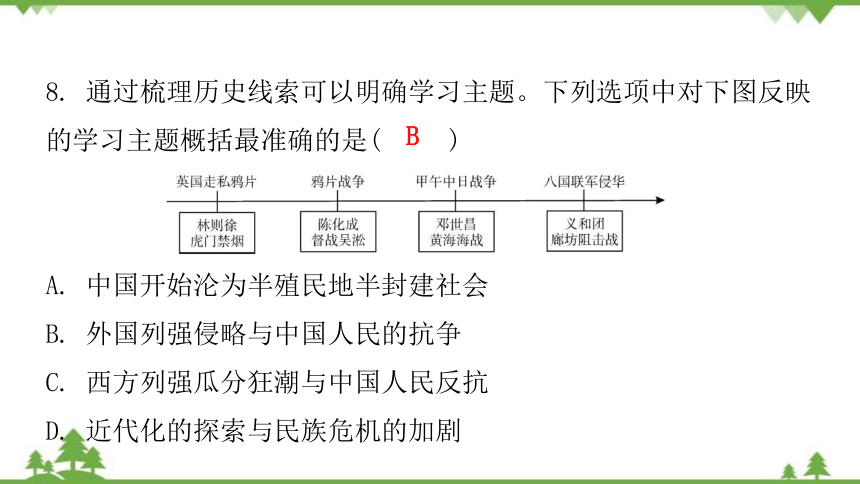

8. 通过梳理历史线索可以明确学习主题。下列选项中对下图反映的学习主题概括最准确的是( )

A. 中国开始沦为半殖民地半封建社会

B. 外国列强侵略与中国人民的抗争

C. 西方列强瓜分狂潮与中国人民反抗

D. 近代化的探索与民族危机的加剧

B

9. “4.5 亿, 是个意味深长的数字……也许根本就是对国人的侮辱, 合计当时大清国每人一两。老太后的一时糊涂, 板子却打在大清国每一个子民的屁股上。”与材料相关的不平等条约( )

A. 使中国开始沦为半殖民地半封建社会

B. 使中国半殖民地化程度进一步加深

C. 大大加深了中国半殖民地化程度

D. 使中国完全沦为半殖民地半封建社会

D

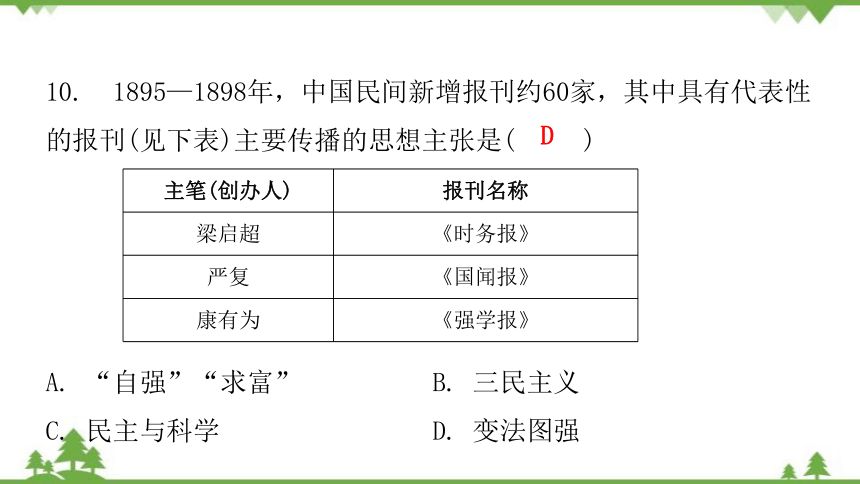

10. 1895—1898年,中国民间新增报刊约60家,其中具有代表性的报刊(见下表)主要传播的思想主张是( )

A. “自强”“求富” B. 三民主义

C. 民主与科学 D. 变法图强

D

主笔(创办人) 报刊名称

梁启超 《时务报》

严复 《国闻报》

康有为 《强学报》

11.下图中的“命令”所反映的历史事件发生后,中国国内形势出现的重大变化是( )

A. 国民革命运动失败

B. 工农红军开始长征

C. 国共两党再次合作

D. 中国人民开始局部抗战

C

命令前线官兵坚决抵抗,卢沟桥即尔等之坟墓,应与桥共存亡,不得后退。

——第二十九军司令部命令

12. 有学者研究,现代意义上的“资本家”一词直至20世纪初仍极少使用,但该词在1919 年前后的《新青年》190多篇文章中出现使用高峰,与对应的“劳动者”一词使用频率基本一致。这种现象反映了( )

A. 民主共和观念流行 B. 马克思主义的传播

C. 官僚资本不断膨胀 D. 社会主要矛盾改变

B

13. 毛泽东曾说:“白了一根头发,胜了三个战役(辽沈、淮海、平津三大战役),值得!”这是因为三大战役( )

A. 粉碎了国民党对解放区的全面进攻

B. 刘邓大军揭开了战略反攻的序幕

C. 基本上消灭了国民党的主力部队

D. 人民解放军解放南京

C

14. 1912—1919年,中国新建的民族厂矿企业达470多家,投资近1亿元,加上原有企业的扩建,新增资本达到1.3亿元以上,相当于辛亥革命前50年的投资总额。以上数据说明( )

A. 中国近代民族工业开始起步

B. 中国开始迈向工业化强国

C. 列强扩大对中国的资本输出

D. 民族工业迎来“短暂的春天”

D

15. 一位英国记者在参观了某个炼钢点后说:“这里草草建成4个奇形怪状的鼓风炉……人们有的用筐抬炉石,有的给炉子添火……有的用手推车运原料,不过在我看来从炉底掏出的成品,看上去和从炉顶倒进去的一样。”材料所反映的事件( )

A. 成为探索社会主义建设道路的典范

B. 严重破坏了当时的社会生产力

C. 推动了生产资料所有制的深刻变革

D. 追求分配环节的绝对平均主义

B

16. 下表是某同学的历史复习提纲。据此判断,他复习的专题应该是( )

A. 改革后中国的社会变化 B. 完善社会主义民主法制

C. 邓小平理论的形成与发展 D. 建设中国特色社会主义

D

提 纲

1. 中共十五大 邓小平理论

2. 中共十六大 “三个代表”重要思想

3. 中共十八大 科学发展观

4. 中共十九大 习近平新时代中国特色社会主义思想

17. 不同类型的资料具有不同的证史价值。下列选项中对了解澳门历史价值最大的是( )

A. 电视剧《澳门的故事》

B. 档案“20世纪上半叶澳门档案”

C. 小说《澳门历史演义》

D. 口述史“澳门口述历史丛书”

B

18. 在谈到中世纪留给当代的历史遗产时,有学者明确地指出,中世纪留给现代社会的最有价值和最丰富的遗产之一——大学,充满了现代精神。材料中的“现代精神”主要指大学( )

A. 建立教师行会 B. 实行精英教育

C. 获得教会支持 D. 具有自治地位

D

19. 在研究历史的过程中,由于立场角度不同,对历史事件的解释往往会产生差异。如果将哥伦布发现“新大陆”的评价置于“世界大探险时代”和人类历史长河中进行宏观考察,则哥伦布发现“新大陆”所造成的历史影响是( )

A. 使西欧各国开始争夺殖民地

B. 使美洲的财富遭到掠夺

C. 使不同文明得到交流与发展

D. 使欧洲的文明广泛传播

C

20. 弥尔顿在《论出版自由》(1644年)一书中写道:“我觉得,我仿佛瞥见它是一头苍鹰,正在振脱着它幼时的健翮……而这时无数怯懦群居的小鸟,还有那些性喜昏暗时分的鸟类,却正在一片鼓噪……而众鸟的这种恶毒的叽叽喳喳将预示着未来一年的派系。”材料实质上反映了当时的英国( )

A. 大贵族官僚与国王之间的矛盾十分尖锐

B. 资产阶级和新贵族与封建势力斗争激烈

C. 资产阶级与人民群众之间存在一定矛盾

D. 自由党与保守党争夺社会权力斗争激烈

B

21. 根据1787年美国宪法的规定,下面四幅图中能正确反映美国联邦政府与州政府权力关系的是( )

B

22. “他对法国的15年统治有两个特点:国内改革和军事战役。前者巩固了革命成果,后者在邻国激起了一种民族主义反应,并最后导致他的垮台。”此材料( )

A. 对拿破仑的评价具有片面性

B. 主要评价了拿破仑的历史功绩

C. 客观地评价了拿破仑的活动

D. 着重强调拿破仑的历史局限性

C

23. 在19世纪的英国工厂中,工厂主设置“茶歇时间”让工人进行片刻休息,原因是他们认为工人喝到加糖的茶后能迅速补充体力,这样就可以将工人的工作时间延长更多。“茶歇时间”的出现反映了当时( )

A. 资产阶级的贪婪 B. 时间观念的淡漠

C. 贫富差距的增大 D. 平等思想的普及

A

24. 1848年,一个响亮的“声音”在欧洲出现:“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”这一“声音”来自于

( )

A. 《独立宣言》 B. 《人权宣言》

C. 《共产党宣言》 D. 《联合国家宣言》

C

25. 归纳和比较是学习历史的重要能力之一。俄国通过彼得一世改革,开启了近代化的进程;通过1861年农奴制改革,走上了发展资本主义的道路。这两次改革的相同点是( )

A. 都是资产阶级性质的改革

B. 都以学习西方科学技术为目标

C. 都让农奴获得了人身自由

D. 都推动了俄国历史发展的进程

D

26. 美国通过国家干预手段基本解决了20世纪30年代的经济大危机,但到20世纪70年代再次爆发了严重的经济危机,经济发展速度明显放缓。这说明( )

A. 20世纪30年代经济大危机影响深远

B. 资本主义制度基本矛盾仍然存在

C. 国家干预经济模式违背经济规律

D. 美国逐渐丧失世界经济霸主地位

B

27. 1945年2月,美、英、苏三国首脑在雅尔塔召开会议。会议上所讨论的波兰重建问题、蒙古的主权问题、对中国东北问题的处置都是背着当事国进行的。据此可知,雅尔塔会议( )

A. 损害了美、英等国家的利益

B. 体现了同情弱小国家的倾向

C. 充满了美、苏互不妥协的气氛

D. 打上了大国强权政治的烙印

D

28. 下图反映了20世纪以来世界格局的演变。导致世界格局出现变化的根本原因是( )

A. 国家综合国力的变化 B. 国家利益的冲突

C. 美国、苏联实力大增 D. 西欧、日本的崛起

A

凡尔赛—华盛顿体系 → 两极格局 → 多极化趋势

29. 1971年,西欧的钢产量超过美国,欧洲的汽车大举抢占美国汽车的市场,西欧的食品供应能够实现自给自足,同时也成为世界最大的奶制品出口产地。这说明( )

A. 欧洲己摆脱美国控制

B. 西欧国家实现联合自强

C. 欧洲经济已超越美国

D. 美国的霸主地位已终结

B

30. 人类捕鱼的历史已经超过100万年,但在过去一个半世纪里,传统的捕捞活动因工业化渔业的诞生变得无法持续发展。据此可知( )

A. 全球化有助于经济发展

B. 经济发展遵循自然规律

C. 科技发展阻碍社会进步

D. 工业化与时代潮流相悖

B

二、综合题(本大题3小题,31题12分,32题14分,33题14分,共40分)

31. (12分)舞蹈艺术承载着多元文化,体现了人们对美的追求。阅读材料,回答问题。

①舞蹈纹彩陶盆发现于青海省,是新石器时代马家窑文化的代表,距今约5 000年。陶盆图案反映了原始先民的舞蹈,对于探索原始舞蹈具有重要的参考价值 ②西藏布达拉宫壁画(局部)描绘了拉萨僧俗举行盛大的歌舞、献宝仪式,欢迎五世达赖喇嘛从北京返回西藏的场景 ③敦煌莫高窟壁画上的胡旋舞演出场面,说明该舞蹈在唐初十分流行。胡旋舞源于西域康国,即今乌兹别克斯坦撒马尔罕一带。壁画上舞伎的舞蹈姿态和白居易《胡旋舞》中的描述十分吻合

材料一

材料二 北魏流行舞蹈“方舞”,舞者佩戴两件头饰,与汉族传统舞蹈“清商乐”相同; 下装为白裤、乌皮靴,与西域“龟兹乐”“安国乐”相似。“方舞”音乐安徐、闲雅,近于汉族传统,而脚下动作繁杂丰富,具有西域风格。

——摘编自袁禾《中国舞蹈通史》

材料三 北宋民间舞蹈不仅出现于瓦子、酒楼,在城市街巷、乡村场院也发展起来。由若干表演者组成的舞队数量繁多,表演形式多样,并根据市场需求不断创新。文化夜市开始出现,市民在支付费用后,就可以观看舞蹈等表演。观舞写词也成为宋代文人的风尚。据不完全统计,《全宋词》所录北宋时期描写舞蹈的词约有210首。

——摘编自李忻桐《北宋市民艺术研究——以宋人笔记为中心》

材料四 从古罗马流传下来的舞蹈传统在中世纪被禁止。14、15世纪人性、个性的解放使人们可以率性而舞,被教会禁止的双人群舞开始盛行。舞蹈活动是如此地普及与频繁,以至于教会不得不承认群舞的作用,放松对群舞的限制。

(1)根据材料一,把与以下主题对应的史料序号写在横线上。(3分,多选、错选不得分)

中国境内文明的起源:________

繁荣与开放的时代:________

清朝统一多民族国家的巩固与发展:_______

①

③

②

(2)根据材料二,概括“方舞”所体现的时代特征。(1分)结合所学知识,举出一列这一时期能体现该特征的史实。(1分)

民族交融。北魏孝文帝改革。

(3)根据材料三,概括北宋舞蹈艺术发展的特点。(2分)结合所学知识,分析其影响。(2分)

表演场所多;舞蹈队伍多;表演形式多样;出现商业性演出。丰富市民生活;促进城市经济发展;推动了宋词的发展。

(4)根据材料四,指出14、15世纪前后欧洲舞蹈地位的变化。(1分)结合所学知识,说明产生这种变化的原因。(2分)

欧洲舞蹈从被禁止到盛行。欧洲一些城市出现了资本主义萌芽;文艺复兴运动兴起,人文主义思潮流行,促进人们思想解放;教会对人们精神世界的控制被削弱。(任答两点,言之有理即可)

32. (14分)中学的历史课程将培养和提升学生的学科核心素养作为目标。阅读材料,回答问题。

【时空观念】

(1)学习历史要准确地把握时空观念。某班准备赴上海、南京、武昌、遵义等地点,开展“走访革命胜地,感悟党的初心”研学之旅。请任选一个地点,写出该地点发生的一个相关重大历史事件及其意义。(3分)

示例:上海;中国共产党的诞生,是中国开天辟地的大事变,使中国革命面貌焕然一新;南昌:发动南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派统治的第一枪;遵义:遵义会议召开,成为中国共产党历史上一个生死攸关的转折点;南京:南京解放,标志着国民党在大陆统治的结束。

(2)论从史出的史证意识是历史学科核心素养的重要表现。根据下图,指出中国共产党党员成分中工人、农民比例的变化。(2分)结合所学知识,指出与这一变化相关的史实。(2分)

材料一

工人成分比例下降,农民成分比例上升。农村革命根据地的建立;中国革命重心从城市转入农村;创造了“工农武装割据”的局面(或:开辟了农村包围城市,武装夺取政权的革命道路);国民革命失败。

【家国情怀】

(3)家国情怀是学习和探究历史的人文追求。根据材料二,指出这一外交警报发出的缘由。(2分)结合所学知识概括,“我四万万众”是如何合力“誓死图之”的 (2分)

材料二 胶州亡矣!山东亡矣!国不国矣……闻前次四国会议时,本已决定德人在远东所得权益,交由五国交还我国。不知因何一变其形势也。更闻日本力争之理由无他……此皆我国民所不能承认者也。国亡无日,愿合四万万众誓死图之!

——林长民《外交警报敬告国民》

1919年的巴黎和会上中国外交失败,列强将德国在山东的权益全部转让给日本。爱国学生发动了五四运动,继而发展成全国性的群众爱国运动,最终促使中国代表团拒绝在和约上签字。

【历史理解】

(4)历史理解是对历史事件进行理性分析和客观评判的态度与能力。结合所学知识,分别对材料三的工业产量和材料四的工农收入差距数据变化做出合理的解释。(3分)

材料三

材料四 1978—1983年我国工农收入差距状况表

年 份 工人人均收入/元 农民人均农业生产性收入/元 工农收入比/%

1978 631 113 5.56

1979 678 133 5.09

1980 729 141 5.16

1981 770 166 4.62

1982 786 199 3.93

1983 803 218 3.68

材料三:我国实施“一五”计划,重点建设重工业,促进重工业的极大发展;材料四:家庭联产承包责任制的推行,促进了农村经济的发展,农民收入增加,工农收入差距缩小。

33. (14分)“科学技术是第一生产力,科技进步与创新是推动经济和社会发展的决定性因素。”阅读材料,回答问题。

材料一 古代中国和世界其他国家科技发明情况表

年 份 科技发明/件 中 国 世界其他国家

件 百分比 件 百分比

公元1—400年 45 28 62% 17 38%

公元401—1000年 45 32 71% 13 29%

公元1001—1500年 67 38 57% 29 43%

公元1501—1840年 472 19 4% 453 94%

材料二 “世界工厂”的转移

时 期 18世纪60年代 19世纪末

工业革命 第一次 第二次

世界工厂 英国 美国

特 点 制造中心 科技中心 贸易中心 制造中心 科技中心

材料三 新中国的成立点燃了中华民族科技复兴的希望,国家初步建立了由政府主导和布局的科技体系,为我国科技事业发展奠定了坚实的基础。1964年,第一颗原子弹装置爆炸成功;1967年,第一颗氢弹空爆成功……这些在极为困难的条件下取得的重要成就,在我国科技发展的历史上写下了浓墨重彩的一笔。

——摘编自《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告》

(1)分析材料一数据,指出公元1—1500年间和公元1501—1840年间我国科技发展分别呈现出怎样的状况?(4分)结合所学知识,指出统治者的哪些政策导致出现了公元1501—1840年间的这种发展状况?(2分)

公元1—1500年间处于领先地位;公元1501—1840年落后于西方。闭关锁国政策、文字狱、重农抑商等。

(2)根据材料二,概括“世界工厂”国家的共同特点。(2分)结合所学知识,分析促使英国和美国先后发展成为“世界工厂”的政治前提。(2分)

都是以发展制造业为主以及注重科技研究。英国:建立起君主立宪制的资产阶级专政(或:进行了资产阶级革命);美国:通过独立战争和南北战争,建立和发展了资本主义制度,维护了国家统一。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国科技事业取得重大成就的原因。(4分)

新中国的成立;科技体系的建立;广大科技工作者的努力。

谢 谢

2022年广东省初中学业水平考试

历史模拟卷(四)

一、单项选择题(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1. 商鞅变法奖励军功,在秦国树立起尚武的精神。北宋却与之背道而驰,推行重文轻武政策。对此理解正确的是( )

A. 秦国社会落后,民众野蛮成风

B. 北宋经济发达,人们贪生怕死

C. 统治者的喜好不同,政见不一

D. 时代背景不同,历史使命不同

D

2. 根据《三国志·魏书》等史书记载,220年曹操卒于洛阳,葬在邺城(今河南省安阳市郊)。2009年,国家文物局审核了河南省安阳市高陵墓的考古发掘成果,最终认定高陵墓的墓主为曹操。确认高陵墓主为曹操的依据是( )

A. 历史文献与考古成果 B. 家族族谱的记载

C. 历史学家的主观判断 D. 安阳的悠久历史

A

3. 下表是“华佗行医”在古代不同文献中的历史记述。据此可知,华佗( )

A. 发明了“麻沸散” B. 被称为“医圣”

C. 发明了“五禽戏” D. 擅长针灸、汤药,能实施外科手术

D

历史记述 出 处

(佗)……精方药,其疗疾,合汤不过数种,心解分剂,不复称量 [西晋]陈寿《三国志·魏书·华佗传》

魏有华佗,设立疮科,剔骨疗疾,神效良多 [明]张岱《夜航船·九流部》

4. 时空观念是在特定的时间和空间联系中对事物进行观察、分析的意识和思维方式。阅读下图中国古代时间轴,关于朝代及其阶段特征的表述,准确的是( )

B

A. ①处是春秋战国时期,王室衰微、诸侯争霸

B. ②处是隋唐时期,封建社会繁荣与对外开放

C. ③处是宋元时期,统一多民族国家巩固发展

D. ④处是明清时期,民族政权并立与民族交融

5. 为使南方财赋能顺利北运,元朝重新开通了大运河,改变了隋唐时期迂回曲折的航线,大大缩短了航程。元朝还创造性地开辟了长途海运航线,主要任务也是运输江南的粮食。这说明元朝

( )

A. 对外贸易成为重要财政来源 B. 南北经济差距继续扩大

C. 区域经济差异推动长途贩运 D. 北方经济出现严重衰退

B

6. 图片承载着鲜活的历史。某班在进行研究性学习时搜集到以下图片,与这些人物相关的历史史实所反映的主题是( )

A. 中外交往 B. 祖国统一

C. 民族团结 D. 抵抗侵略

A

7. 清朝中后期的广东是鸦片走私的重灾区, 伶仃洋变成了鸦片集散中心。 货物积聚在伶仃洋上, 然后由快艇分运至沿岸内河,关津胥吏对此视若无睹, 沿途关卡畅行无阻。材料反映出( )

A. 鸦片走私腐蚀军队战斗力

B. 鸦片走私让中国白银外流

C. 清朝海关制度存在严重漏洞

D. 清朝官员贪腐助长鸦片走私

D

8. 通过梳理历史线索可以明确学习主题。下列选项中对下图反映的学习主题概括最准确的是( )

A. 中国开始沦为半殖民地半封建社会

B. 外国列强侵略与中国人民的抗争

C. 西方列强瓜分狂潮与中国人民反抗

D. 近代化的探索与民族危机的加剧

B

9. “4.5 亿, 是个意味深长的数字……也许根本就是对国人的侮辱, 合计当时大清国每人一两。老太后的一时糊涂, 板子却打在大清国每一个子民的屁股上。”与材料相关的不平等条约( )

A. 使中国开始沦为半殖民地半封建社会

B. 使中国半殖民地化程度进一步加深

C. 大大加深了中国半殖民地化程度

D. 使中国完全沦为半殖民地半封建社会

D

10. 1895—1898年,中国民间新增报刊约60家,其中具有代表性的报刊(见下表)主要传播的思想主张是( )

A. “自强”“求富” B. 三民主义

C. 民主与科学 D. 变法图强

D

主笔(创办人) 报刊名称

梁启超 《时务报》

严复 《国闻报》

康有为 《强学报》

11.下图中的“命令”所反映的历史事件发生后,中国国内形势出现的重大变化是( )

A. 国民革命运动失败

B. 工农红军开始长征

C. 国共两党再次合作

D. 中国人民开始局部抗战

C

命令前线官兵坚决抵抗,卢沟桥即尔等之坟墓,应与桥共存亡,不得后退。

——第二十九军司令部命令

12. 有学者研究,现代意义上的“资本家”一词直至20世纪初仍极少使用,但该词在1919 年前后的《新青年》190多篇文章中出现使用高峰,与对应的“劳动者”一词使用频率基本一致。这种现象反映了( )

A. 民主共和观念流行 B. 马克思主义的传播

C. 官僚资本不断膨胀 D. 社会主要矛盾改变

B

13. 毛泽东曾说:“白了一根头发,胜了三个战役(辽沈、淮海、平津三大战役),值得!”这是因为三大战役( )

A. 粉碎了国民党对解放区的全面进攻

B. 刘邓大军揭开了战略反攻的序幕

C. 基本上消灭了国民党的主力部队

D. 人民解放军解放南京

C

14. 1912—1919年,中国新建的民族厂矿企业达470多家,投资近1亿元,加上原有企业的扩建,新增资本达到1.3亿元以上,相当于辛亥革命前50年的投资总额。以上数据说明( )

A. 中国近代民族工业开始起步

B. 中国开始迈向工业化强国

C. 列强扩大对中国的资本输出

D. 民族工业迎来“短暂的春天”

D

15. 一位英国记者在参观了某个炼钢点后说:“这里草草建成4个奇形怪状的鼓风炉……人们有的用筐抬炉石,有的给炉子添火……有的用手推车运原料,不过在我看来从炉底掏出的成品,看上去和从炉顶倒进去的一样。”材料所反映的事件( )

A. 成为探索社会主义建设道路的典范

B. 严重破坏了当时的社会生产力

C. 推动了生产资料所有制的深刻变革

D. 追求分配环节的绝对平均主义

B

16. 下表是某同学的历史复习提纲。据此判断,他复习的专题应该是( )

A. 改革后中国的社会变化 B. 完善社会主义民主法制

C. 邓小平理论的形成与发展 D. 建设中国特色社会主义

D

提 纲

1. 中共十五大 邓小平理论

2. 中共十六大 “三个代表”重要思想

3. 中共十八大 科学发展观

4. 中共十九大 习近平新时代中国特色社会主义思想

17. 不同类型的资料具有不同的证史价值。下列选项中对了解澳门历史价值最大的是( )

A. 电视剧《澳门的故事》

B. 档案“20世纪上半叶澳门档案”

C. 小说《澳门历史演义》

D. 口述史“澳门口述历史丛书”

B

18. 在谈到中世纪留给当代的历史遗产时,有学者明确地指出,中世纪留给现代社会的最有价值和最丰富的遗产之一——大学,充满了现代精神。材料中的“现代精神”主要指大学( )

A. 建立教师行会 B. 实行精英教育

C. 获得教会支持 D. 具有自治地位

D

19. 在研究历史的过程中,由于立场角度不同,对历史事件的解释往往会产生差异。如果将哥伦布发现“新大陆”的评价置于“世界大探险时代”和人类历史长河中进行宏观考察,则哥伦布发现“新大陆”所造成的历史影响是( )

A. 使西欧各国开始争夺殖民地

B. 使美洲的财富遭到掠夺

C. 使不同文明得到交流与发展

D. 使欧洲的文明广泛传播

C

20. 弥尔顿在《论出版自由》(1644年)一书中写道:“我觉得,我仿佛瞥见它是一头苍鹰,正在振脱着它幼时的健翮……而这时无数怯懦群居的小鸟,还有那些性喜昏暗时分的鸟类,却正在一片鼓噪……而众鸟的这种恶毒的叽叽喳喳将预示着未来一年的派系。”材料实质上反映了当时的英国( )

A. 大贵族官僚与国王之间的矛盾十分尖锐

B. 资产阶级和新贵族与封建势力斗争激烈

C. 资产阶级与人民群众之间存在一定矛盾

D. 自由党与保守党争夺社会权力斗争激烈

B

21. 根据1787年美国宪法的规定,下面四幅图中能正确反映美国联邦政府与州政府权力关系的是( )

B

22. “他对法国的15年统治有两个特点:国内改革和军事战役。前者巩固了革命成果,后者在邻国激起了一种民族主义反应,并最后导致他的垮台。”此材料( )

A. 对拿破仑的评价具有片面性

B. 主要评价了拿破仑的历史功绩

C. 客观地评价了拿破仑的活动

D. 着重强调拿破仑的历史局限性

C

23. 在19世纪的英国工厂中,工厂主设置“茶歇时间”让工人进行片刻休息,原因是他们认为工人喝到加糖的茶后能迅速补充体力,这样就可以将工人的工作时间延长更多。“茶歇时间”的出现反映了当时( )

A. 资产阶级的贪婪 B. 时间观念的淡漠

C. 贫富差距的增大 D. 平等思想的普及

A

24. 1848年,一个响亮的“声音”在欧洲出现:“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”这一“声音”来自于

( )

A. 《独立宣言》 B. 《人权宣言》

C. 《共产党宣言》 D. 《联合国家宣言》

C

25. 归纳和比较是学习历史的重要能力之一。俄国通过彼得一世改革,开启了近代化的进程;通过1861年农奴制改革,走上了发展资本主义的道路。这两次改革的相同点是( )

A. 都是资产阶级性质的改革

B. 都以学习西方科学技术为目标

C. 都让农奴获得了人身自由

D. 都推动了俄国历史发展的进程

D

26. 美国通过国家干预手段基本解决了20世纪30年代的经济大危机,但到20世纪70年代再次爆发了严重的经济危机,经济发展速度明显放缓。这说明( )

A. 20世纪30年代经济大危机影响深远

B. 资本主义制度基本矛盾仍然存在

C. 国家干预经济模式违背经济规律

D. 美国逐渐丧失世界经济霸主地位

B

27. 1945年2月,美、英、苏三国首脑在雅尔塔召开会议。会议上所讨论的波兰重建问题、蒙古的主权问题、对中国东北问题的处置都是背着当事国进行的。据此可知,雅尔塔会议( )

A. 损害了美、英等国家的利益

B. 体现了同情弱小国家的倾向

C. 充满了美、苏互不妥协的气氛

D. 打上了大国强权政治的烙印

D

28. 下图反映了20世纪以来世界格局的演变。导致世界格局出现变化的根本原因是( )

A. 国家综合国力的变化 B. 国家利益的冲突

C. 美国、苏联实力大增 D. 西欧、日本的崛起

A

凡尔赛—华盛顿体系 → 两极格局 → 多极化趋势

29. 1971年,西欧的钢产量超过美国,欧洲的汽车大举抢占美国汽车的市场,西欧的食品供应能够实现自给自足,同时也成为世界最大的奶制品出口产地。这说明( )

A. 欧洲己摆脱美国控制

B. 西欧国家实现联合自强

C. 欧洲经济已超越美国

D. 美国的霸主地位已终结

B

30. 人类捕鱼的历史已经超过100万年,但在过去一个半世纪里,传统的捕捞活动因工业化渔业的诞生变得无法持续发展。据此可知( )

A. 全球化有助于经济发展

B. 经济发展遵循自然规律

C. 科技发展阻碍社会进步

D. 工业化与时代潮流相悖

B

二、综合题(本大题3小题,31题12分,32题14分,33题14分,共40分)

31. (12分)舞蹈艺术承载着多元文化,体现了人们对美的追求。阅读材料,回答问题。

①舞蹈纹彩陶盆发现于青海省,是新石器时代马家窑文化的代表,距今约5 000年。陶盆图案反映了原始先民的舞蹈,对于探索原始舞蹈具有重要的参考价值 ②西藏布达拉宫壁画(局部)描绘了拉萨僧俗举行盛大的歌舞、献宝仪式,欢迎五世达赖喇嘛从北京返回西藏的场景 ③敦煌莫高窟壁画上的胡旋舞演出场面,说明该舞蹈在唐初十分流行。胡旋舞源于西域康国,即今乌兹别克斯坦撒马尔罕一带。壁画上舞伎的舞蹈姿态和白居易《胡旋舞》中的描述十分吻合

材料一

材料二 北魏流行舞蹈“方舞”,舞者佩戴两件头饰,与汉族传统舞蹈“清商乐”相同; 下装为白裤、乌皮靴,与西域“龟兹乐”“安国乐”相似。“方舞”音乐安徐、闲雅,近于汉族传统,而脚下动作繁杂丰富,具有西域风格。

——摘编自袁禾《中国舞蹈通史》

材料三 北宋民间舞蹈不仅出现于瓦子、酒楼,在城市街巷、乡村场院也发展起来。由若干表演者组成的舞队数量繁多,表演形式多样,并根据市场需求不断创新。文化夜市开始出现,市民在支付费用后,就可以观看舞蹈等表演。观舞写词也成为宋代文人的风尚。据不完全统计,《全宋词》所录北宋时期描写舞蹈的词约有210首。

——摘编自李忻桐《北宋市民艺术研究——以宋人笔记为中心》

材料四 从古罗马流传下来的舞蹈传统在中世纪被禁止。14、15世纪人性、个性的解放使人们可以率性而舞,被教会禁止的双人群舞开始盛行。舞蹈活动是如此地普及与频繁,以至于教会不得不承认群舞的作用,放松对群舞的限制。

(1)根据材料一,把与以下主题对应的史料序号写在横线上。(3分,多选、错选不得分)

中国境内文明的起源:________

繁荣与开放的时代:________

清朝统一多民族国家的巩固与发展:_______

①

③

②

(2)根据材料二,概括“方舞”所体现的时代特征。(1分)结合所学知识,举出一列这一时期能体现该特征的史实。(1分)

民族交融。北魏孝文帝改革。

(3)根据材料三,概括北宋舞蹈艺术发展的特点。(2分)结合所学知识,分析其影响。(2分)

表演场所多;舞蹈队伍多;表演形式多样;出现商业性演出。丰富市民生活;促进城市经济发展;推动了宋词的发展。

(4)根据材料四,指出14、15世纪前后欧洲舞蹈地位的变化。(1分)结合所学知识,说明产生这种变化的原因。(2分)

欧洲舞蹈从被禁止到盛行。欧洲一些城市出现了资本主义萌芽;文艺复兴运动兴起,人文主义思潮流行,促进人们思想解放;教会对人们精神世界的控制被削弱。(任答两点,言之有理即可)

32. (14分)中学的历史课程将培养和提升学生的学科核心素养作为目标。阅读材料,回答问题。

【时空观念】

(1)学习历史要准确地把握时空观念。某班准备赴上海、南京、武昌、遵义等地点,开展“走访革命胜地,感悟党的初心”研学之旅。请任选一个地点,写出该地点发生的一个相关重大历史事件及其意义。(3分)

示例:上海;中国共产党的诞生,是中国开天辟地的大事变,使中国革命面貌焕然一新;南昌:发动南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派统治的第一枪;遵义:遵义会议召开,成为中国共产党历史上一个生死攸关的转折点;南京:南京解放,标志着国民党在大陆统治的结束。

(2)论从史出的史证意识是历史学科核心素养的重要表现。根据下图,指出中国共产党党员成分中工人、农民比例的变化。(2分)结合所学知识,指出与这一变化相关的史实。(2分)

材料一

工人成分比例下降,农民成分比例上升。农村革命根据地的建立;中国革命重心从城市转入农村;创造了“工农武装割据”的局面(或:开辟了农村包围城市,武装夺取政权的革命道路);国民革命失败。

【家国情怀】

(3)家国情怀是学习和探究历史的人文追求。根据材料二,指出这一外交警报发出的缘由。(2分)结合所学知识概括,“我四万万众”是如何合力“誓死图之”的 (2分)

材料二 胶州亡矣!山东亡矣!国不国矣……闻前次四国会议时,本已决定德人在远东所得权益,交由五国交还我国。不知因何一变其形势也。更闻日本力争之理由无他……此皆我国民所不能承认者也。国亡无日,愿合四万万众誓死图之!

——林长民《外交警报敬告国民》

1919年的巴黎和会上中国外交失败,列强将德国在山东的权益全部转让给日本。爱国学生发动了五四运动,继而发展成全国性的群众爱国运动,最终促使中国代表团拒绝在和约上签字。

【历史理解】

(4)历史理解是对历史事件进行理性分析和客观评判的态度与能力。结合所学知识,分别对材料三的工业产量和材料四的工农收入差距数据变化做出合理的解释。(3分)

材料三

材料四 1978—1983年我国工农收入差距状况表

年 份 工人人均收入/元 农民人均农业生产性收入/元 工农收入比/%

1978 631 113 5.56

1979 678 133 5.09

1980 729 141 5.16

1981 770 166 4.62

1982 786 199 3.93

1983 803 218 3.68

材料三:我国实施“一五”计划,重点建设重工业,促进重工业的极大发展;材料四:家庭联产承包责任制的推行,促进了农村经济的发展,农民收入增加,工农收入差距缩小。

33. (14分)“科学技术是第一生产力,科技进步与创新是推动经济和社会发展的决定性因素。”阅读材料,回答问题。

材料一 古代中国和世界其他国家科技发明情况表

年 份 科技发明/件 中 国 世界其他国家

件 百分比 件 百分比

公元1—400年 45 28 62% 17 38%

公元401—1000年 45 32 71% 13 29%

公元1001—1500年 67 38 57% 29 43%

公元1501—1840年 472 19 4% 453 94%

材料二 “世界工厂”的转移

时 期 18世纪60年代 19世纪末

工业革命 第一次 第二次

世界工厂 英国 美国

特 点 制造中心 科技中心 贸易中心 制造中心 科技中心

材料三 新中国的成立点燃了中华民族科技复兴的希望,国家初步建立了由政府主导和布局的科技体系,为我国科技事业发展奠定了坚实的基础。1964年,第一颗原子弹装置爆炸成功;1967年,第一颗氢弹空爆成功……这些在极为困难的条件下取得的重要成就,在我国科技发展的历史上写下了浓墨重彩的一笔。

——摘编自《新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告》

(1)分析材料一数据,指出公元1—1500年间和公元1501—1840年间我国科技发展分别呈现出怎样的状况?(4分)结合所学知识,指出统治者的哪些政策导致出现了公元1501—1840年间的这种发展状况?(2分)

公元1—1500年间处于领先地位;公元1501—1840年落后于西方。闭关锁国政策、文字狱、重农抑商等。

(2)根据材料二,概括“世界工厂”国家的共同特点。(2分)结合所学知识,分析促使英国和美国先后发展成为“世界工厂”的政治前提。(2分)

都是以发展制造业为主以及注重科技研究。英国:建立起君主立宪制的资产阶级专政(或:进行了资产阶级革命);美国:通过独立战争和南北战争,建立和发展了资本主义制度,维护了国家统一。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新中国科技事业取得重大成就的原因。(4分)

新中国的成立;科技体系的建立;广大科技工作者的努力。

谢 谢

同课章节目录