部编版七年级下册历史第一单元隋唐时期繁荣与开放的时代训练题(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册历史第一单元隋唐时期繁荣与开放的时代训练题(含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 272.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-20 22:58:52 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册历史第一单元隋唐时期:繁荣与开放的时代训练题

选择题

1.隋炀帝开凿大运河,可以顺利运兵,更好地控制江南地区,使长江三角洲地区丰富的物资为中央政府所掌握。这说明隋朝大运河( )

A. 有利于巩固统治 B. 沟通海外市场

C. 加速统一进程 D. 促进民族交融

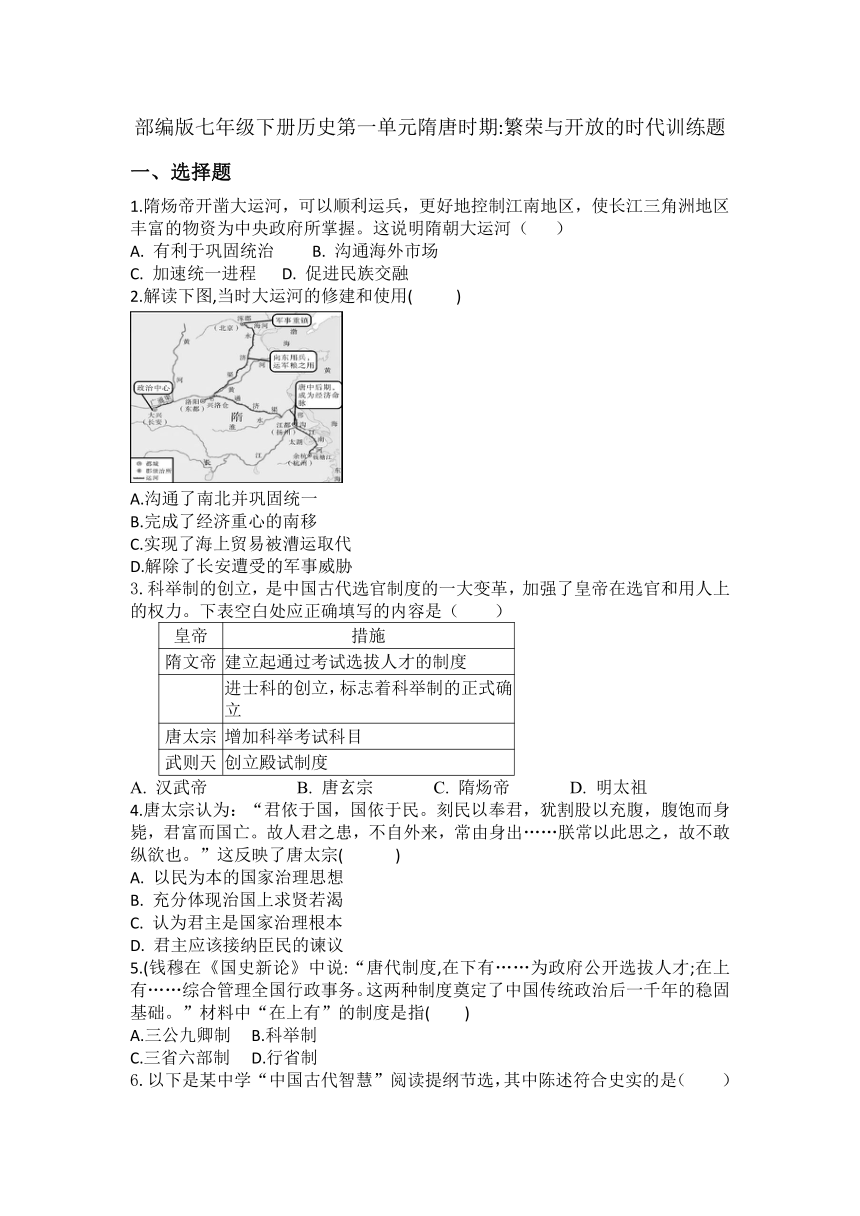

2.解读下图,当时大运河的修建和使用( )

A.沟通了南北并巩固统一

B.完成了经济重心的南移

C.实现了海上贸易被漕运取代

D.解除了长安遭受的军事威胁

3.科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力。下表空白处应正确填写的内容是( )

皇帝 措施

隋文帝 建立起通过考试选拔人才的制度

进士科的创立,标志着科举制的正式确立

唐太宗 增加科举考试科目

武则天 创立殿试制度

A. 汉武帝 B. 唐玄宗 C. 隋炀帝 D. 明太祖

4.唐太宗认为:“君依于国,国依于民。刻民以奉君,犹割股以充腹,腹饱而身毙,君富而国亡。故人君之患,不自外来,常由身出……朕常以此思之,故不敢纵欲也。”这反映了唐太宗( )

A. 以民为本的国家治理思想

B. 充分体现治国上求贤若渴

C. 认为君主是国家治理根本

D. 君主应该接纳臣民的谏议

5.(钱穆在《国史新论》中说:“唐代制度,在下有……为政府公开选拔人才;在上有……综合管理全国行政事务。这两种制度奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。”材料中“在上有”的制度是指( )

A.三公九卿制 B.科举制

C.三省六部制 D.行省制

6.以下是某中学“中国古代智慧”阅读提纲节选,其中陈述符合史实的是( )

A. 司母戊鼎夏朝青铜器代表

B. 都江堰沟通了湘江漓江

C. 丝绸之路开通于东汉时期

D. 大运河加强了南北交通

7.贞观年间,给事中、谏议大夫执掌规谏和讽议朝政之事,兼领史官之职,负责载录天子起居、言行。这一制度( )

A. 不利于大臣的进谏 B. 有利于限制皇权滥用

C. 削弱了宰相的职权 D. 强化君主对朝廷控制

8.历史时间的表达方式具有多样性。下列历史事件发生时间的表述,采用了“年号纪年法”的是( )

选项 时间 事件

A 公元前221年 秦朝建立

B 贞观十九年 玄奘结束西行回到长安

C 庚子年 八国联军发动侵华战争

D 民国十五年 国民革命军出师北伐

9.隋初有官员进表,称:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置,或户不满千,二郡分领。”这说明当时( )

A. 分封制度盛行 B. 全国户口众多 C. 土地兼并严重 D. 郡县数量过多

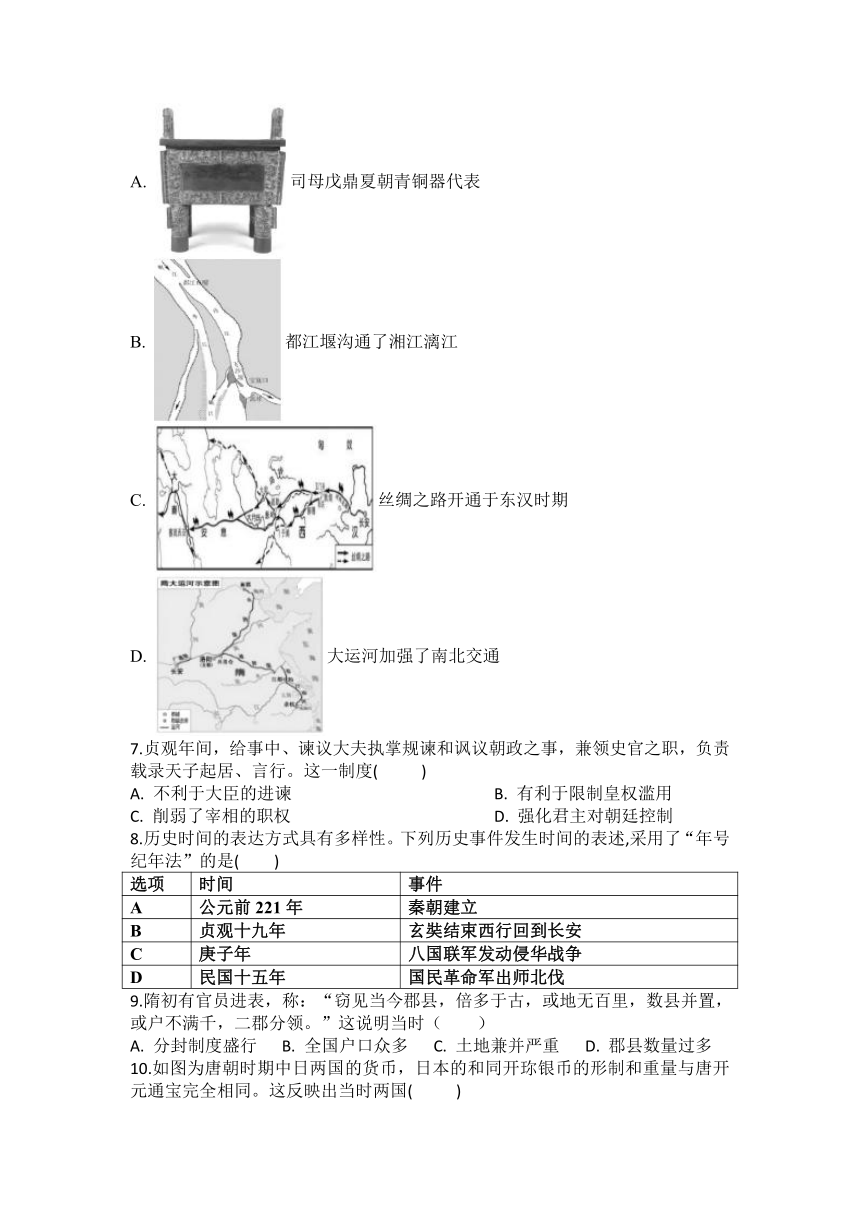

10.如图为唐朝时期中日两国的货币,日本的和同开珎银币的形制和重量与唐开元通宝完全相同。这反映出当时两国( )

A. 审美观念一致

B. 文明相互借鉴

C. 文明交流频繁

D. 铸银水平相当

11.“它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛的影响的制度。”“中国竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并持续了一千多年。”材料表明科举制( )

A.有利于选拔社会人才 B.能够缓和尖锐的民族矛盾

C.具有稳定性和延续性 D.有效地防止了政权被颠覆

12.现在各国的考试制度,差不多都是学英国的,英国的考试制度却源于我国的科举制度,而我国的科举制度形成于( )

A. 隋文帝时期 B. 隋炀帝时期 C. 唐太宗时期 D. 唐玄宗时期

13.唐朝诗人元稹在其诗作《法曲》中写道:“女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。……胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”这反映了当时的唐朝( )

A. 政治清明,社会稳定 B. 经济繁荣,国库充盈

C. 文教昌盛,人才辈出 D. 民族交融,相互学习

14.在7世纪的中国,追求各种各样的外来奢侈品和奇珍异宝的风气从宫廷传播开来,广泛地流行于城市居民中,如男子头戴豹皮帽,妇女穿波斯风格的窄袖紧身服,一些贵族甚至在城市里搭起了突厥人的帐篷。这些现象( )

A.得益于开明开放的政策 B.打破了传统的华夷观念

C.不利于社会风气的改善 D.消除了民族之间的隔阂

15.有学者认为:安史之乱后唐朝能够延续,这项工程发挥了重要作用。它的功用不仅是南粮北调,更是把南北融为一体。材料中的“这项工程”是( )

A. 都江堰 B. 灵渠 C. 大运河 D. 长城

16.隋初有官员进表,称:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置,或户不满千,二郡分领。”这说明当时( D )

A. 分封制度盛行 B. 全国户口众多

C. 土地兼并严重 D. 郡县数量过多

17.唐诗是中华民族珍贵的文化遗产,对世界上许多国家的文化发展产生了很大影响,对后人研究当时的历史有着重要的参考意义。下列诗句能反映唐代中外交往的是( )

A.胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊

B.停杯共说远行期,人蜀经蛮远别离

C.日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶

D.永乐满朝人济济,西洋万里水茫茫

18.科举制的创立是中国古代选官制度的一大变革,它正式确立于( )

A. 隋文帝时期 B. 隋炀帝时期 C. 唐太宗时期 D. 唐玄宗时期

19.唐朝是一个繁荣与开放的时代。下列描述最能体现唐朝对外开放特点的是( )

A. 双向交流 兼容并蓄 B. 政策开明 和同一家

C. 恩威并重 怀柔为主 D. 昂扬进取 泽被东西

20.据新华网报道,文物专家在唐加寺发现现存最大、保存最完整的吐蕃壁画,这些壁画对研究下列哪个民族的历史有着重要意义( )

A.蒙古族

B.维吾尔族

C.藏族

D.女真族

二、非选择题

21、 阅读材料,回答问题:

材料一:(唐太宗)从谏如流,雅好儒术,孜孜求士,务在择官,改革旧弊,兴复制度,每因一事,触类为善。……深恶官吏贪浊,由枉法受财者,必无赦免。……由是官吏多自清谨。

——(唐)吴兢《贞观政要论政体》

材料二:唐太宗贞观年间,兴办了太学、四门学、书学、算学等多种中央官学,学生来自官僚子弟和普通庶民。地方官学的学生除参加科举考试外,还可通过选拔进入四门学学习。官学教育内容以“五经”、《论语》等为主。政府还鼓励私人办学。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料三:开元八年六月,河南府谷、洛、涯三水泛涨,漂溺(淹没)居人四百余家,“遣使赈恤(救济)及助修屋宇。”……开元二十年九月,“以宋、滑、充、郓四州水,免今岁税。”……开元二十一年,“关中久雨害稼,京师饥,诏出太仓(粮仓)粟二百万石(容量单位,十斗为一石)赈给之。”

——摘编自甄尽忠《论唐代的水灾与政府赈济》

(1)请根据材料一并结合所学知识,概括唐太宗的治国策略。(须回答出三点)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐代教育发展的积极作用。唐朝初期教育特点有哪些?

(3)根据材料三并结合所学知识,材料中描述的灾情发生在哪位皇帝在位期间?根据材料三,归纳这位皇帝的救灾措施。(不能照抄材料)

22、阅读材料,结合所学感悟历史。

材料 公元581年,隋朝建立,589年统一全国,可是在37年后(公元618年)极盛而亡。于隋亡同年(618年)建立的唐朝,创造了多个盛世局面,然而好景不长,在137年后(755年)遭遇祸乱,一步步走向衰败;289年后(907年)走向灭亡,社会陷入五代十国的分裂割据局面。

阅读材料,围绕“隋唐兴衰的历史启示”主题,结合有关史实,谈谈你的认识。

作答要求:

(1)认识须紧扣主题、结合史实;表述须史论结合、思路清晰。

(2)字数不得超过答题卡给定空行。

(3)可围绕“隋唐兴衰的历史启示”主题,思考并凝练自己的认识,用诸如“只有……,才能……”“……则国兴,……则国衰”“……是……的……”等其中一种句式,先提出自己的认识(观点),再结合隋唐具体史实简述认识(观点)。

23、.阅读材料,完成下列要求。

材料: 唐代进士科的考试着重于文学写作,也要考帖经(注:儒家经典基础知识测验)。唐玄宗统治时期,采取“作诗赎帖”的通融办法,允许考生不考帖经,而以作诗代替。这样一来,更加提高了诗词在科考中的地位。唐诗在中国诗歌发展道路上达到了空前的成熟和繁荣。

--摘编自阴法鲁《中国古代文化史》

(1)根据材料并结合所学知识简述唐玄宗统治前期出现鼎盛局面的名称。

(2)小历认为,唐代科举考试“作诗赎帖”的做法,推动了唐诗的成熟和繁荣。你是否同意这一观点?结合所学知识,简要说明理由。

答案

1-5AACAC 6-10DBBDC 11-15CBDAC 16-20DCBDC

21、(1)治国策略:从谏如流,任用贤能;完善三省六部制;严惩贪官。

(2)积极作用:扩大了科举的生源;传承了儒学文化;推动了大众教育的发展;促进了文学艺术的繁荣;为唐代的兴盛提供了人才基础。

特点:鼓励私学;教学内容丰富;儒学教育突出;教育对象广泛。

(3)皇帝:唐玄宗。

措施:帮助灾民修造房屋;减免灾民赋税;向灾民发放救济物资。

22、①只有以民为本、爱护人民,才能保证社会安定、国家兴旺;以民为本、爱惜民力则国兴,奢侈腐朽、滥用民力则国衰;以民为本、爱惜民力是国家长治久安的保证。

②只有施行仁政、德政,才能保证长治久安;行仁施德则国兴,行暴失德则国衰;仁政德政是国家长治久安的保证;政治清明、不腐败不残暴是国家长治久安的保证。

③只有轻徭薄赋、与民休息,才能保证国运长久;轻徭薄赋、与民休息则国安,徭役繁重、滥用民力则国乱;轻徭薄赋、休养生息的政策是民富国安的保证。

④只有吸取历史教训才能保证国家长治久安;铭记历史、清明为政则国兴,忘记历史 、腐朽残暴则国衰;牢记历史教训、居安思危是防止重蹈前朝衰亡覆辙的关键。

⑤只有听取不同意见和好的建议,才能保证政策措施不脱离民意虚心纳谏则政通国兴,闭目塞听则政乱国衰;虚心纳谏是统治者正确决策的前提。

⑥只有任人唯贤,才能保证不失政不失德;任人唯贤则政通国兴,任人唯亲则政乱国衰;善用德才兼备的人才是清明政治的基础;治理国政离不开德才兼备的人才来辅助……。

23、(1)名称:开元盛世。

(2)判断:同意;理由:唐玄宗统治时期,进士科考试“作诗赎帖”的办法,提高了诗歌在科考中的地位,推动了应试者的诗歌创作热情,提升了诗歌创作的水平,是唐诗在中国诗歌发展道路上达到空前成熟和繁荣的重要原因。

选择题

1.隋炀帝开凿大运河,可以顺利运兵,更好地控制江南地区,使长江三角洲地区丰富的物资为中央政府所掌握。这说明隋朝大运河( )

A. 有利于巩固统治 B. 沟通海外市场

C. 加速统一进程 D. 促进民族交融

2.解读下图,当时大运河的修建和使用( )

A.沟通了南北并巩固统一

B.完成了经济重心的南移

C.实现了海上贸易被漕运取代

D.解除了长安遭受的军事威胁

3.科举制的创立,是中国古代选官制度的一大变革,加强了皇帝在选官和用人上的权力。下表空白处应正确填写的内容是( )

皇帝 措施

隋文帝 建立起通过考试选拔人才的制度

进士科的创立,标志着科举制的正式确立

唐太宗 增加科举考试科目

武则天 创立殿试制度

A. 汉武帝 B. 唐玄宗 C. 隋炀帝 D. 明太祖

4.唐太宗认为:“君依于国,国依于民。刻民以奉君,犹割股以充腹,腹饱而身毙,君富而国亡。故人君之患,不自外来,常由身出……朕常以此思之,故不敢纵欲也。”这反映了唐太宗( )

A. 以民为本的国家治理思想

B. 充分体现治国上求贤若渴

C. 认为君主是国家治理根本

D. 君主应该接纳臣民的谏议

5.(钱穆在《国史新论》中说:“唐代制度,在下有……为政府公开选拔人才;在上有……综合管理全国行政事务。这两种制度奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。”材料中“在上有”的制度是指( )

A.三公九卿制 B.科举制

C.三省六部制 D.行省制

6.以下是某中学“中国古代智慧”阅读提纲节选,其中陈述符合史实的是( )

A. 司母戊鼎夏朝青铜器代表

B. 都江堰沟通了湘江漓江

C. 丝绸之路开通于东汉时期

D. 大运河加强了南北交通

7.贞观年间,给事中、谏议大夫执掌规谏和讽议朝政之事,兼领史官之职,负责载录天子起居、言行。这一制度( )

A. 不利于大臣的进谏 B. 有利于限制皇权滥用

C. 削弱了宰相的职权 D. 强化君主对朝廷控制

8.历史时间的表达方式具有多样性。下列历史事件发生时间的表述,采用了“年号纪年法”的是( )

选项 时间 事件

A 公元前221年 秦朝建立

B 贞观十九年 玄奘结束西行回到长安

C 庚子年 八国联军发动侵华战争

D 民国十五年 国民革命军出师北伐

9.隋初有官员进表,称:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置,或户不满千,二郡分领。”这说明当时( )

A. 分封制度盛行 B. 全国户口众多 C. 土地兼并严重 D. 郡县数量过多

10.如图为唐朝时期中日两国的货币,日本的和同开珎银币的形制和重量与唐开元通宝完全相同。这反映出当时两国( )

A. 审美观念一致

B. 文明相互借鉴

C. 文明交流频繁

D. 铸银水平相当

11.“它(科举制)是唯一没有被动摇过基础的制度,是在权威一再崩溃和颠覆中唯一能维持全面而广泛的影响的制度。”“中国竞争性文士考试制度是该国特有的制度,并持续了一千多年。”材料表明科举制( )

A.有利于选拔社会人才 B.能够缓和尖锐的民族矛盾

C.具有稳定性和延续性 D.有效地防止了政权被颠覆

12.现在各国的考试制度,差不多都是学英国的,英国的考试制度却源于我国的科举制度,而我国的科举制度形成于( )

A. 隋文帝时期 B. 隋炀帝时期 C. 唐太宗时期 D. 唐玄宗时期

13.唐朝诗人元稹在其诗作《法曲》中写道:“女为胡妇学胡妆,伎进胡音务胡乐。……胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊。”这反映了当时的唐朝( )

A. 政治清明,社会稳定 B. 经济繁荣,国库充盈

C. 文教昌盛,人才辈出 D. 民族交融,相互学习

14.在7世纪的中国,追求各种各样的外来奢侈品和奇珍异宝的风气从宫廷传播开来,广泛地流行于城市居民中,如男子头戴豹皮帽,妇女穿波斯风格的窄袖紧身服,一些贵族甚至在城市里搭起了突厥人的帐篷。这些现象( )

A.得益于开明开放的政策 B.打破了传统的华夷观念

C.不利于社会风气的改善 D.消除了民族之间的隔阂

15.有学者认为:安史之乱后唐朝能够延续,这项工程发挥了重要作用。它的功用不仅是南粮北调,更是把南北融为一体。材料中的“这项工程”是( )

A. 都江堰 B. 灵渠 C. 大运河 D. 长城

16.隋初有官员进表,称:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置,或户不满千,二郡分领。”这说明当时( D )

A. 分封制度盛行 B. 全国户口众多

C. 土地兼并严重 D. 郡县数量过多

17.唐诗是中华民族珍贵的文化遗产,对世界上许多国家的文化发展产生了很大影响,对后人研究当时的历史有着重要的参考意义。下列诗句能反映唐代中外交往的是( )

A.胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊

B.停杯共说远行期,人蜀经蛮远别离

C.日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶

D.永乐满朝人济济,西洋万里水茫茫

18.科举制的创立是中国古代选官制度的一大变革,它正式确立于( )

A. 隋文帝时期 B. 隋炀帝时期 C. 唐太宗时期 D. 唐玄宗时期

19.唐朝是一个繁荣与开放的时代。下列描述最能体现唐朝对外开放特点的是( )

A. 双向交流 兼容并蓄 B. 政策开明 和同一家

C. 恩威并重 怀柔为主 D. 昂扬进取 泽被东西

20.据新华网报道,文物专家在唐加寺发现现存最大、保存最完整的吐蕃壁画,这些壁画对研究下列哪个民族的历史有着重要意义( )

A.蒙古族

B.维吾尔族

C.藏族

D.女真族

二、非选择题

21、 阅读材料,回答问题:

材料一:(唐太宗)从谏如流,雅好儒术,孜孜求士,务在择官,改革旧弊,兴复制度,每因一事,触类为善。……深恶官吏贪浊,由枉法受财者,必无赦免。……由是官吏多自清谨。

——(唐)吴兢《贞观政要论政体》

材料二:唐太宗贞观年间,兴办了太学、四门学、书学、算学等多种中央官学,学生来自官僚子弟和普通庶民。地方官学的学生除参加科举考试外,还可通过选拔进入四门学学习。官学教育内容以“五经”、《论语》等为主。政府还鼓励私人办学。

——摘编自袁行霈等主编《中华文明史》

材料三:开元八年六月,河南府谷、洛、涯三水泛涨,漂溺(淹没)居人四百余家,“遣使赈恤(救济)及助修屋宇。”……开元二十年九月,“以宋、滑、充、郓四州水,免今岁税。”……开元二十一年,“关中久雨害稼,京师饥,诏出太仓(粮仓)粟二百万石(容量单位,十斗为一石)赈给之。”

——摘编自甄尽忠《论唐代的水灾与政府赈济》

(1)请根据材料一并结合所学知识,概括唐太宗的治国策略。(须回答出三点)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐代教育发展的积极作用。唐朝初期教育特点有哪些?

(3)根据材料三并结合所学知识,材料中描述的灾情发生在哪位皇帝在位期间?根据材料三,归纳这位皇帝的救灾措施。(不能照抄材料)

22、阅读材料,结合所学感悟历史。

材料 公元581年,隋朝建立,589年统一全国,可是在37年后(公元618年)极盛而亡。于隋亡同年(618年)建立的唐朝,创造了多个盛世局面,然而好景不长,在137年后(755年)遭遇祸乱,一步步走向衰败;289年后(907年)走向灭亡,社会陷入五代十国的分裂割据局面。

阅读材料,围绕“隋唐兴衰的历史启示”主题,结合有关史实,谈谈你的认识。

作答要求:

(1)认识须紧扣主题、结合史实;表述须史论结合、思路清晰。

(2)字数不得超过答题卡给定空行。

(3)可围绕“隋唐兴衰的历史启示”主题,思考并凝练自己的认识,用诸如“只有……,才能……”“……则国兴,……则国衰”“……是……的……”等其中一种句式,先提出自己的认识(观点),再结合隋唐具体史实简述认识(观点)。

23、.阅读材料,完成下列要求。

材料: 唐代进士科的考试着重于文学写作,也要考帖经(注:儒家经典基础知识测验)。唐玄宗统治时期,采取“作诗赎帖”的通融办法,允许考生不考帖经,而以作诗代替。这样一来,更加提高了诗词在科考中的地位。唐诗在中国诗歌发展道路上达到了空前的成熟和繁荣。

--摘编自阴法鲁《中国古代文化史》

(1)根据材料并结合所学知识简述唐玄宗统治前期出现鼎盛局面的名称。

(2)小历认为,唐代科举考试“作诗赎帖”的做法,推动了唐诗的成熟和繁荣。你是否同意这一观点?结合所学知识,简要说明理由。

答案

1-5AACAC 6-10DBBDC 11-15CBDAC 16-20DCBDC

21、(1)治国策略:从谏如流,任用贤能;完善三省六部制;严惩贪官。

(2)积极作用:扩大了科举的生源;传承了儒学文化;推动了大众教育的发展;促进了文学艺术的繁荣;为唐代的兴盛提供了人才基础。

特点:鼓励私学;教学内容丰富;儒学教育突出;教育对象广泛。

(3)皇帝:唐玄宗。

措施:帮助灾民修造房屋;减免灾民赋税;向灾民发放救济物资。

22、①只有以民为本、爱护人民,才能保证社会安定、国家兴旺;以民为本、爱惜民力则国兴,奢侈腐朽、滥用民力则国衰;以民为本、爱惜民力是国家长治久安的保证。

②只有施行仁政、德政,才能保证长治久安;行仁施德则国兴,行暴失德则国衰;仁政德政是国家长治久安的保证;政治清明、不腐败不残暴是国家长治久安的保证。

③只有轻徭薄赋、与民休息,才能保证国运长久;轻徭薄赋、与民休息则国安,徭役繁重、滥用民力则国乱;轻徭薄赋、休养生息的政策是民富国安的保证。

④只有吸取历史教训才能保证国家长治久安;铭记历史、清明为政则国兴,忘记历史 、腐朽残暴则国衰;牢记历史教训、居安思危是防止重蹈前朝衰亡覆辙的关键。

⑤只有听取不同意见和好的建议,才能保证政策措施不脱离民意虚心纳谏则政通国兴,闭目塞听则政乱国衰;虚心纳谏是统治者正确决策的前提。

⑥只有任人唯贤,才能保证不失政不失德;任人唯贤则政通国兴,任人唯亲则政乱国衰;善用德才兼备的人才是清明政治的基础;治理国政离不开德才兼备的人才来辅助……。

23、(1)名称:开元盛世。

(2)判断:同意;理由:唐玄宗统治时期,进士科考试“作诗赎帖”的办法,提高了诗歌在科考中的地位,推动了应试者的诗歌创作热情,提升了诗歌创作的水平,是唐诗在中国诗歌发展道路上达到空前成熟和繁荣的重要原因。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源