四川省雅安市2021-2022学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 四川省雅安市2021-2022学年高一下学期期中考试历史试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 43.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-21 15:38:35 | ||

图片预览

文档简介

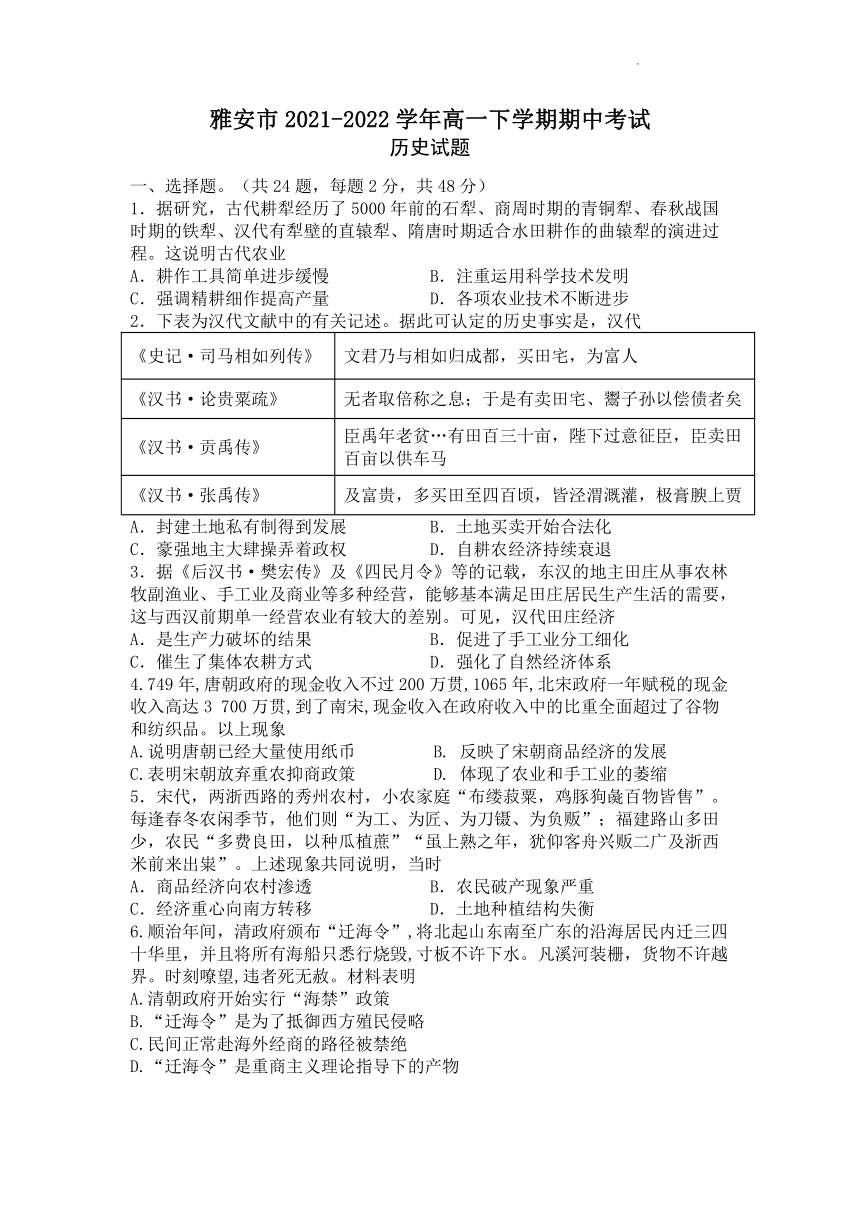

雅安市2021-2022学年高一下学期期中考试

历史试题

一、选择题。(共24题,每题2分,共48分)

1.据研究,古代耕犁经历了5000年前的石犁、商周时期的青铜犁、春秋战国时期的铁犁、汉代有犁壁的直辕犁、隋唐时期适合水田耕作的曲辕犁的演进过程。这说明古代农业

A.耕作工具简单进步缓慢 B.注重运用科学技术发明

C.强调精耕细作提高产量 D.各项农业技术不断进步

2.下表为汉代文献中的有关记述。据此可认定的历史事实是,汉代

《史记·司马相如列传》 文君乃与相如归成都,买田宅,为富人

《汉书·论贵粟疏》 无者取倍称之息;于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣

《汉书·贡禹传》 臣禹年老贫…有田百三十亩,陛下过意征臣,臣卖田百亩以供车马

《汉书·张禹传》 及富贵,多买田至四百顷,皆泾渭溉灌,极膏腴上贾

A.封建土地私有制得到发展 B.土地买卖开始合法化

C.豪强地主大肆操弄着政权 D.自耕农经济持续衰退

3.据《后汉书·樊宏传》及《四民月令》等的记载,东汉的地主田庄从事农林牧副渔业、手工业及商业等多种经营,能够基本满足田庄居民生产生活的需要,这与西汉前期单一经营农业有较大的差别。可见,汉代田庄经济

A.是生产力破坏的结果 B.促进了手工业分工细化

C.催生了集体农耕方式 D.强化了自然经济体系

4.749年,唐朝政府的现金收入不过200万贯,1065年,北宋政府一年赋税的现金收入高达3 700万贯,到了南宋,现金收入在政府收入中的比重全面超过了谷物和纺织品。以上现象

A.说明唐朝已经大量使用纸币 B. 反映了宋朝商品经济的发展

C.表明宋朝放弃重农抑商政策 D. 体现了农业和手工业的萎缩

5.宋代,两浙西路的秀州农村,小农家庭“布缕菽粟,鸡豚狗彘百物皆售”。每逢春冬农闲季节,他们则“为工、为匠、为刀镊、为负贩”;福建路山多田少,农民“多费良田,以种瓜植蔗”“虽上熟之年,犹仰客舟兴贩二广及浙西米前来出粜”。上述现象共同说明,当时

A.商品经济向农村渗透 B.农民破产现象严重

C.经济重心向南方转移 D.土地种植结构失衡

6.顺治年间,清政府颁布“迁海令”,将北起山东南至广东的沿海居民内迁三四十华里,并且将所有海船只悉行烧毁,寸板不许下水。凡溪河装栅,货物不许越界。时刻嘹望,违者死无赦。材料表明

A.清朝政府开始实行“海禁”政策

B.“迁海令”是为了抵御西方殖民侵略

C.民间正常赴海外经商的路径被禁绝

D.“迁海令”是重商主义理论指导下的产物

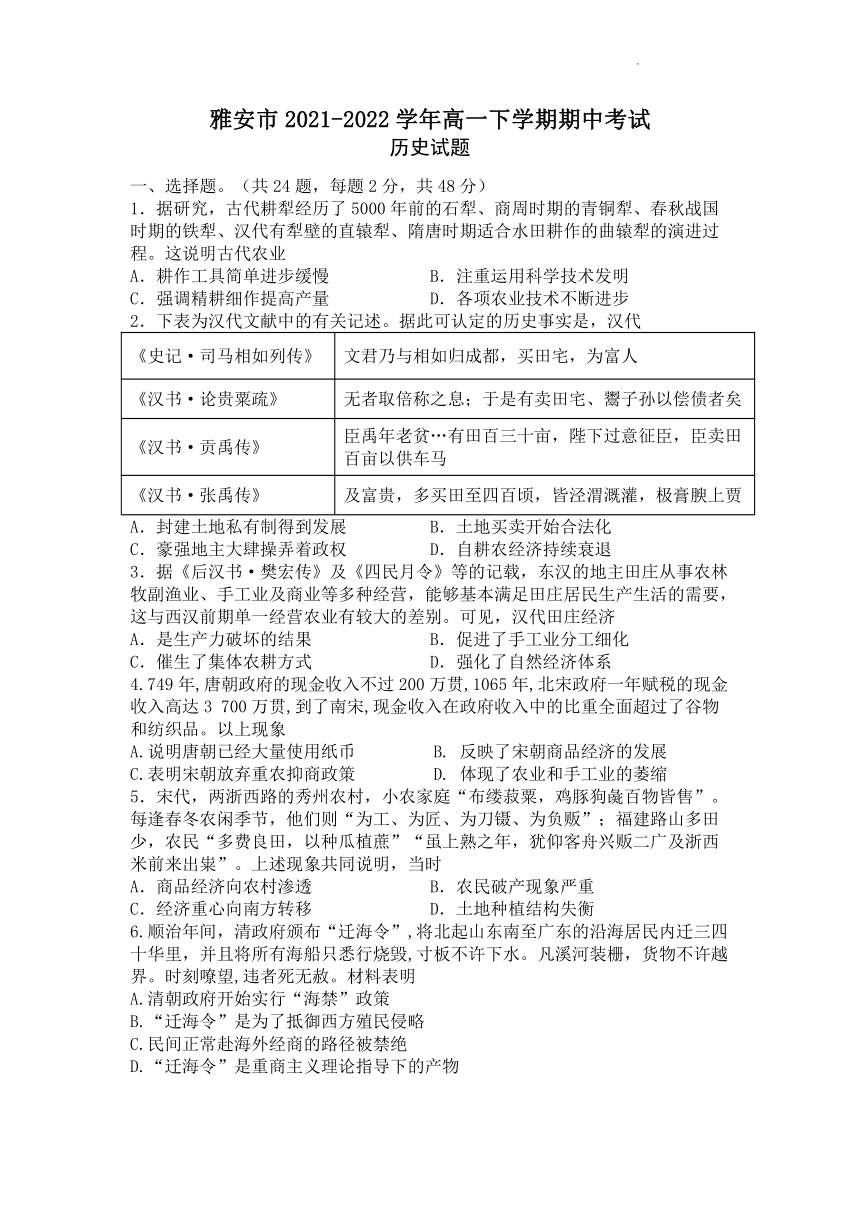

7.据时人(1846年)记载,“松(江)太(仓)利在梭布,较稻田倍蓰。……近日洋布大行,价才当梭布三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松太布市,锐减大半。”该现象说明近代中国。

A.产业结构发生巨变 B.耕与织的联系更加紧密

C.小农经济逐渐解体 D.民族企业发展的曲折性

8.甲午战争前,民族工业主要分布在上海、广州等通商口岸;上海发昌机器厂创立的目的是为外商船舶提供修造业务,或者从事其他与洋行的进出口贸易紧密相关的业务;还有一些民营工商企业直接将厂址设在租界以获得优惠政策。这些现象反映了民族资本主义

A.对外国资本主义具有依赖性 B.缺乏基本民族气节

C.受封建势力和官僚资本压迫 D.技术力量较为薄弱

9.李鸿章是晚清著名政治家,以下为若干史料记载。如表相关推论正确的是

李鸿章真知洋务乎?何以他国以洋务兴,吾国以洋务衰也?……至甲午之败,其难辞其咎也。 1901年梁启超《李鸿章传》

李鸿章是镇压太平天国运动的元凶,其“自强”新政过程是中外反革命勾结的过程,甲午战争失败更是其军事上消极抵抗和外交上积极投降所致。 1955年胡滨《卖国贼李鸿章》

李鸿章是中国近代化的奠基人、开创人,有爱国主义之心、民族主义之情,但也有误国之处。 2019年陈旭麓著、傅德华编《中国近代人物评论》

A.《李鸿章传》为研究李鸿章的一手史料,其可信度相对较高

B.《卖国贼李鸿章》相对客观公正的评述了李鸿章的功过是非

C.《中国近代人物评论》片面强调李鸿章的功绩,具有主观性

D.文献史料体现了作者的主观立场,并受时代发展趋势的影响

10.19世纪80年代以后,以茶叶、生丝等为大宗的中国传统国际贸易,接连受到打击,不少曾赖以发达的商人资本遭到重创;而新式商业,如五金业、洋油业、眼镜钟表业、颜料业、西药业等迅速崛起。对此合理的解释是,当时

A.官督商办的洋务企业取得了明显成效 B.列强对华资本输出遭到遏制

C.中国社会经济结构受到世界市场影响 D.中国的外贸由出超变为入超

11. 1914年至1924年间,中国兴起了一轮新的实业投资热,这被史学家称为是继洋务运动后的第二次工业化浪潮。这两次工业化浪潮

A.都体现了政府的主导作用 B.都承担救亡图存的重任

C.都推动了政治体制的变化 D.都与外部国际环境有关

12.晚清,星期制传入中国。1902年至1911年夏,各学堂、中央各部和地方衙门陆续实行星期日公休制度。1912年民国肇建,南京临时政府采用了星期日公休制度。与此同时,星期制也在社会上广为流行。这表明

A.政府对社会生活的引导 B.国民民主意识的普遍提高

C.市民文化素质明显提升 D.社会生活土洋并存的特征

13.1912年,民国政府将西式燕尾服确定为大礼服。不过,当时社会上普遍穿着的依旧是大襟右衽中装长袍和马褂,西装革履与长袍马褂并行于政治社交场合。这一现象

A.说明社会陋习仍广泛存在 B.体现了除旧布新的时代精神

C.反映了共和制度徒具其表 D.折射出中国近代化发展状况

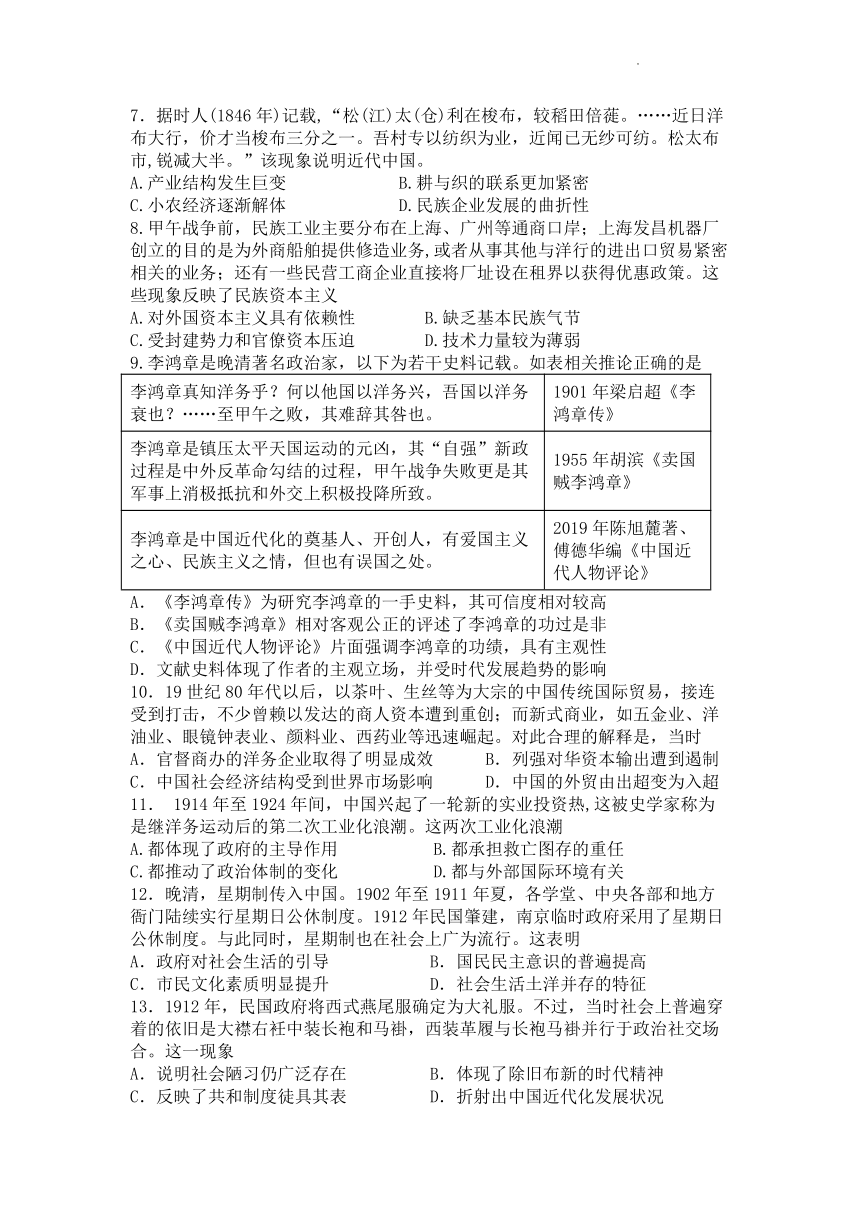

14.至1957年,“一五”计划超额完成了规定的任务。主要成就有:鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产;长春第一汽车制造厂生产出第一辆解放牌汽车;沈阳第-机床厂建成投产等。这些成就反映了当时

A.社会主义工业化基本实现 B.经济发展受苏联的影响

C.国民经济将迎来快速增长 D.农民生活水平不断提高

15.1962年,在大力压缩各项生产指标的同时,对工业企业进行关厂并厂,缩小规模,使全国的企业数由1959年的31.8万个减少到1962年的19.7万个,减少了38%。这一变化出反映当时

A.国民经济比例失调 B.工业生产严重过剩

C."左"倾思潮影响巨大 D.经济建设趋于理性

16.如表为中国八十年代乡镇企业行业分布表(单位:万个)。表中数据说明当时中国

年份 农业 工业 建筑业 交通运输业 商、饮、服务业

1982 29.28 74.92 5.38 9.58 17.01

1988 23.28 773.52 95.58 372.55 623.23

A.农村经济体制改革卓有成效 B.市场经济体制已建立

C.国民经济结构日渐趋于合理 D.城乡一体化已经实现

17.1982年,深圳率先开放一切生活必需品价格,第一个取消各类票证,终结了计划经济体制下近四十年的票证制度。1983年,新中国第一张股票“深宝安”发行,深圳第一家股份制企业诞生。这反映了

A.“走出去”发展战略的成功 B.社会主义市场经济体制建立

C.经济特区在改革中探索前行 D.按劳分配为主体的地位变化

18.直到17世纪末,饮茶在英国仍然是一个新鲜事物。18世纪末,饮茶已经非常普及,上层贵族优雅地啜吸着上等春茶,而下层普通民众喝着劣质红茶,尽管茶叶有贵贱之别,但其流行程度不分伯仲。导致这种变化的原因是

A.社会阶级差别的日益淡化 B.工业革命及世界市场的扩大

C.社会贫富差距的逐渐缩小 D.中国茶叶完全占有英国市场

19.据资料记载:在新航路开辟后的一个世纪内,西欧的黄金数量增加了117%,白银增加了206%;西欧各国的物价平均上涨2倍左右,西班牙则高达4.5倍。西欧物价上涨对西欧的主要影响是

A.引发了旷日持久的价格革命 B.导致了欧洲贸易中心的转移

C.使普通百姓的生活日益贫困 D.推动西欧向资本主义的转型

20.西方国家在不同历史发展阶段,推行了各具特点的殖民政策。其殖民目的由开始的“掠夺财富,积累资本”到“强占原料产地和商品市场”,再发展为“瓜分世界,抢占投资场所”,影响上述变化的主要因素是

A.人文主义思想的复兴与发展 B.资产阶级经济实力的增强

C.世界市场的日益形成与发展 D.资本主义经济的发展程度

21.英国工农业就业比重变化情况,由下述变化可以看出,工业革命

时间(年) 1801 1811 1821 1831 1841 1851

就业比重(%) 农业 35.9 33 28.4 24.8 22.7 21.7

工业 29.7 30.2 38.4 40.8 40.5 42.9

A.使城乡发展差距拉大 B.加剧了农民的贫困

C.推动了产业结构转型 D.导致经济比例失衡

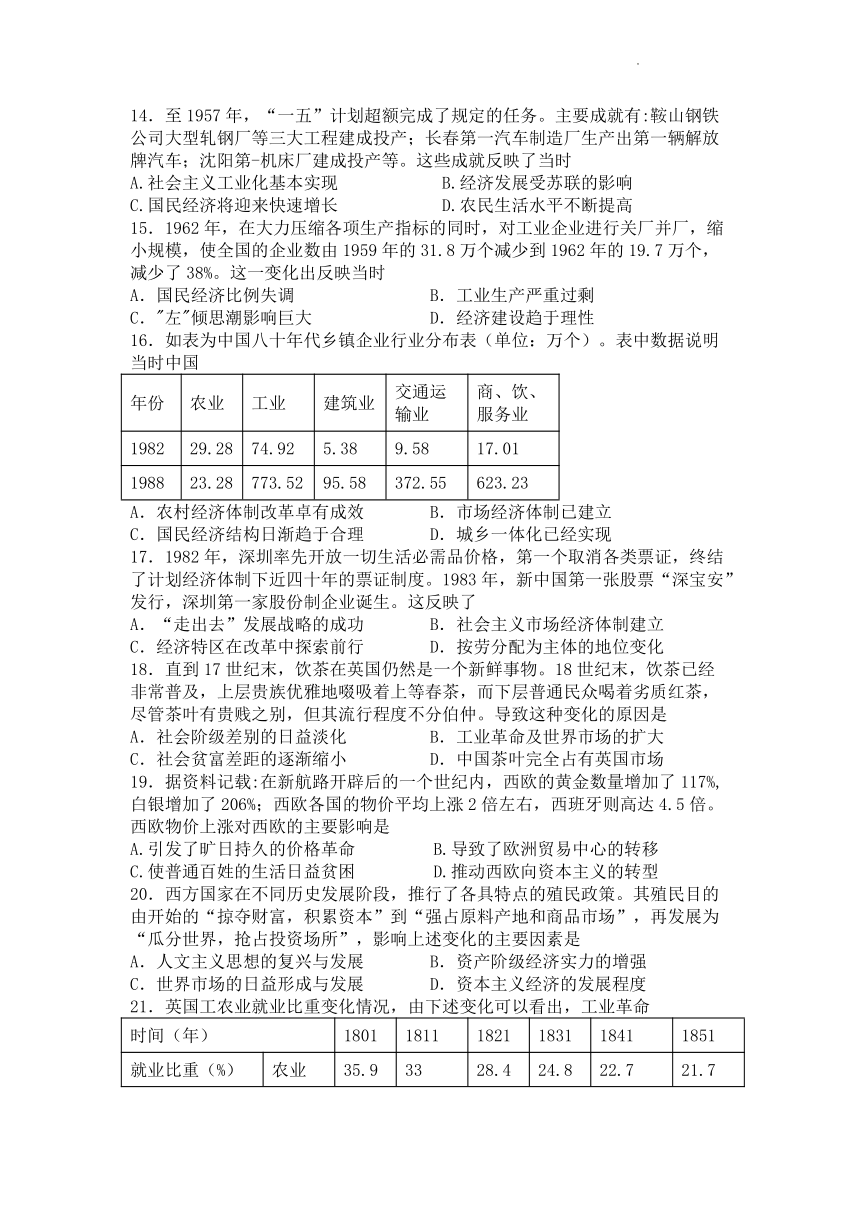

22.1846年,英国首相罗伯特·皮尔说:“在自由贸易这件事上,我们不用等待其他国家的对等妥协而无限期地一拖再拖。一旦我们宣告商业是自由的,那么一国接着一国,会竞相效法我们的榜样”。这一主张基于英国

A.打击其他国家的贸易保护 B.以资本输出扩大市场

C.受重商主义经济传统影响 D.率先完成了工业革命

23.1850年,美国仅有6座人口超1万的城市,城市人口不到总人口的5%;1900年,人口超1万的城市达38座,城市人口约占总人口的20%。导致这一变化的主要原因是

A.殖民掠夺获得巨额财富 B.移民涌入促进人口增长

C.国内制造业的迅猛发展 D.独立后确立了共和体制

24.19世纪末20世纪初英国推行了一系列的社会立法,在1875年、1879年和1882年针对工人住房问题制定和实施了住房立法,要求雇主改善工人的居住条件和卫生条件;此外还在1908年颁布了《养老金法》、1911年《国民保险法》、1912年《最低工资法》等。这在客观上反映出当时

A.工业革命提高了人民的生活水平 B.英国最早进行“福利国家”建设

C.工业迅速发展带来新的社会问题 D.工人阶级受到资本家的残酷剥削

二、非选择题。

25.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 明清时期,江南农村棉纺织业进一步发展,其经济地位越来越重要,出现了由家庭副业向主业转化的趋向。由于货币支出成为明清小农家庭再生产中的重要因素,而棉纺织业作为农民的家庭副业,是小农获得货币的一个重要手段,所以以织助耕现象在农业领域日益发展。早在明代,松江一带就是“纺织不止乡落,虽城中亦……田家收获,输官偿息外,未卒岁,室庐已空,其衣食全赖此”。浙江的嘉善、海盐、乌程等县也有类似情况。这显然可以说,当时的江南农村很多农家已经是耕织并重了。进入清代,嘉定外冈,“土疥则秋收必薄,故躬耕之家,无论丰稔,必资纺织以供衣食”;南汇县农民,“耕获所入,输官偿息外,未卒岁,室已罄,其衣食全赖女红”;江阴县“乡民多藉纺织度日”。这说明棉纺织业已成为这些地区家庭经济的主要支柱,农家已经织重于耕了。

——摘编自李雪梅《明清江南棉纺织业的历史考察》

材料二 17世纪40年代,英国开始制造棉布。随着英国在北美洲殖民以及北美种植园的拓展,美洲成为棉织品的新市场。同时,棉织品成为欧洲殖民者在非洲用来交换黑奴的重要贸易手段。到了18世纪,人们对具有轻便化、实用化、价格低廉的棉布越来越青睐,1750~1760年英国人均原棉消耗量比1698~1710年增加了两倍以上。早在1662年,英国政府一方面禁止在本国内销售印度棉布,并向进口的印度商品征收高额的歧视性关税;另一方面鼓励支持本国商人向印度学习,建立自己的棉织业与印染业。1785~1850年,英国棉织品产量从4000万码骤增到20亿码,1800年棉织品出口额占据全英国出口总值的25%,1828年棉织品则达到了50%。从18世纪开始,棉纺织业凭借其自身易于接受新技术、使用新机器等特点不断地快速发展起来,推动着英国产业结构从农业国转变成为以工业和贸易为主的工业化国家。

——摘编自夏东《棉纺织业成为英国工业革命起点原因探究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清江南棉纺织业地位发生的变化,并简要分析其影响因素。(11分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代英国棉纺织业迅速发展的原因,并分析其影响。(14分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 15世纪末16世纪初,伊比利亚半岛上的西班牙、葡萄牙借助于新航路开辟迅速崛起,成为海上霸主,并占有大量海外殖民地。尼德兰革命后,荷兰资本主义经济发展迅速。17世纪以后,荷兰取代西班牙、葡萄牙成为海上霸主,其海船横行海上,一时间,荷兰被描述成“海上马车”,荷兰人被称为“海上马车夫”。工业革命以后,英国很快崛起,并逐渐在与法国的角逐中占据上风,成为18世纪末期的海上最强帝国,史称“日不落帝国”。英国称雄海上100多年而不衰,但随着科技创新能力的减弱和两次世界大战的相继落幕,大英帝国的势力受到很大削弱,不得不让位于新兴的霸主国家——美国,战后美国遂成为世界超级大国,关键因素是其持续不断的创新能力。

根据材料并结合所学世界近现代史知识,就材料整体或其中任意一点谈谈你对大国崛起的认识。(要求:观点明确,史论结合,论述充分,逻辑清晰)

27.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 新中国初期,我国实行计划就业制度。随着经济恢复发展,人口增长,单一的计划就业制度就显现出其僵化和局限性。据统计,到1979年城镇积累的待业人员总数达到1500万人,严重影响社会稳定。

为缓解就业严峻形势, 1980年8月, 中央召开全国劳动就业工作会议,并提出具体措施:一、扶持兴办各种类型、自负盈亏的合作社和合作小组。二、有条件的国营企业支持待业青年办合作社。 三、发展以知青为主的集体所有制厂队和农工商联合企业。四、鼓励和扶持城镇个体经济的发展。五、某些行业或工种可以根据实际情况改革用工制度和工资制度。六、改革中等教育制度,发展职业技术教育。七、建立劳务服务公司。八解决安置就业经费。从1979年到1985年 ,新中国城镇新增就业人数超过5400万人,失业率由1979年的5.4%下降到1985年的1.8%。

——摘编自吴绮雯《改革开放以来城镇就业和劳动力流动》

(1)根据材料并结合所学知识,分析我国就业体制改革的原因。( 7分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明我国就业体制改革的意义。( 8分)

参考答案

1-5:CADBA 6-10:CCADC 11-15:DADBD

16-20:ACBDD 21-24:CDCC

25.(1)变化:江南棉纺织业出现由副业向主业转化的趋向。(3分)

因素:商品货币关系的不断发展;封建剥削的沉重;棉纺织业技术门槛低,原料丰富,市场广阔;江南人多地少的矛盾日渐突出;农业生产的季节性特点。(8分)

(2)原因:英国资本主义经济的发展,人们生活水平的不断提高;殖民扩张和掠夺推动棉纺织业市场不断扩大;社会时尚发生了巨大变化,棉布取代毛纺织品成为新宠;棉纺织工业作为新兴工业,受到封建行会以及政府法规等约束相对较少;新技术和新发明在棉纺织工业中得到应用与发展;英国政府政策的激励和支持。(8分)

影响:率先拉开了工业革命的序幕,推动了英国工业革命的发展;影响和带动了动力工业、交通运输业等其他行业的发展;推动了英国的产业结构调整,促进了英国从农业国转变为工业国;适应了英国对外殖民扩张的需要,加重了对殖民地半殖民地的掠夺。(6分)

26.认识:综合国力的提升是大国崛起的基石。

阐释:西班牙、葡萄牙在新航路开辟后最早走上殖民扩张的道路,通过殖民扩张掠夺大量财富,使得国家迅速强大荷兰通过海上运输业等优势积聚巨额财富,成就大国地位17至19世纪,英国较早确立资本主义制度,最早开始工业革命、积极拓展海外市场,综合国力迅速提升,崛起为世界霸主,但二战后,实力削弱,沦为二流国家19世纪至20世纪初以来,美国抓住两次工业革命及两次世界大战的有利时机迅速发展,二战后取代西欧掌握了资本主义世界霸权。

总之,一个国家要崛起为大国并持久保持大国地位,归根结底依靠的是综合国力的提升。

27.(1)原因:计划就业制度弊端,就业形势严峻;人口的不断增长;农村剩余劳动力流向城市;知青返乡就业压力增加;经济体制改革推动。

(2)有利于缓解就业压力,稳定社会秩序;有利于促进产业结构的调整;促进单一计划就业方式向多种就业形式转变,促进就业形式的多样化;有利于推动职业教育的发展。

历史试题

一、选择题。(共24题,每题2分,共48分)

1.据研究,古代耕犁经历了5000年前的石犁、商周时期的青铜犁、春秋战国时期的铁犁、汉代有犁壁的直辕犁、隋唐时期适合水田耕作的曲辕犁的演进过程。这说明古代农业

A.耕作工具简单进步缓慢 B.注重运用科学技术发明

C.强调精耕细作提高产量 D.各项农业技术不断进步

2.下表为汉代文献中的有关记述。据此可认定的历史事实是,汉代

《史记·司马相如列传》 文君乃与相如归成都,买田宅,为富人

《汉书·论贵粟疏》 无者取倍称之息;于是有卖田宅、鬻子孙以偿债者矣

《汉书·贡禹传》 臣禹年老贫…有田百三十亩,陛下过意征臣,臣卖田百亩以供车马

《汉书·张禹传》 及富贵,多买田至四百顷,皆泾渭溉灌,极膏腴上贾

A.封建土地私有制得到发展 B.土地买卖开始合法化

C.豪强地主大肆操弄着政权 D.自耕农经济持续衰退

3.据《后汉书·樊宏传》及《四民月令》等的记载,东汉的地主田庄从事农林牧副渔业、手工业及商业等多种经营,能够基本满足田庄居民生产生活的需要,这与西汉前期单一经营农业有较大的差别。可见,汉代田庄经济

A.是生产力破坏的结果 B.促进了手工业分工细化

C.催生了集体农耕方式 D.强化了自然经济体系

4.749年,唐朝政府的现金收入不过200万贯,1065年,北宋政府一年赋税的现金收入高达3 700万贯,到了南宋,现金收入在政府收入中的比重全面超过了谷物和纺织品。以上现象

A.说明唐朝已经大量使用纸币 B. 反映了宋朝商品经济的发展

C.表明宋朝放弃重农抑商政策 D. 体现了农业和手工业的萎缩

5.宋代,两浙西路的秀州农村,小农家庭“布缕菽粟,鸡豚狗彘百物皆售”。每逢春冬农闲季节,他们则“为工、为匠、为刀镊、为负贩”;福建路山多田少,农民“多费良田,以种瓜植蔗”“虽上熟之年,犹仰客舟兴贩二广及浙西米前来出粜”。上述现象共同说明,当时

A.商品经济向农村渗透 B.农民破产现象严重

C.经济重心向南方转移 D.土地种植结构失衡

6.顺治年间,清政府颁布“迁海令”,将北起山东南至广东的沿海居民内迁三四十华里,并且将所有海船只悉行烧毁,寸板不许下水。凡溪河装栅,货物不许越界。时刻嘹望,违者死无赦。材料表明

A.清朝政府开始实行“海禁”政策

B.“迁海令”是为了抵御西方殖民侵略

C.民间正常赴海外经商的路径被禁绝

D.“迁海令”是重商主义理论指导下的产物

7.据时人(1846年)记载,“松(江)太(仓)利在梭布,较稻田倍蓰。……近日洋布大行,价才当梭布三分之一。吾村专以纺织为业,近闻已无纱可纺。松太布市,锐减大半。”该现象说明近代中国。

A.产业结构发生巨变 B.耕与织的联系更加紧密

C.小农经济逐渐解体 D.民族企业发展的曲折性

8.甲午战争前,民族工业主要分布在上海、广州等通商口岸;上海发昌机器厂创立的目的是为外商船舶提供修造业务,或者从事其他与洋行的进出口贸易紧密相关的业务;还有一些民营工商企业直接将厂址设在租界以获得优惠政策。这些现象反映了民族资本主义

A.对外国资本主义具有依赖性 B.缺乏基本民族气节

C.受封建势力和官僚资本压迫 D.技术力量较为薄弱

9.李鸿章是晚清著名政治家,以下为若干史料记载。如表相关推论正确的是

李鸿章真知洋务乎?何以他国以洋务兴,吾国以洋务衰也?……至甲午之败,其难辞其咎也。 1901年梁启超《李鸿章传》

李鸿章是镇压太平天国运动的元凶,其“自强”新政过程是中外反革命勾结的过程,甲午战争失败更是其军事上消极抵抗和外交上积极投降所致。 1955年胡滨《卖国贼李鸿章》

李鸿章是中国近代化的奠基人、开创人,有爱国主义之心、民族主义之情,但也有误国之处。 2019年陈旭麓著、傅德华编《中国近代人物评论》

A.《李鸿章传》为研究李鸿章的一手史料,其可信度相对较高

B.《卖国贼李鸿章》相对客观公正的评述了李鸿章的功过是非

C.《中国近代人物评论》片面强调李鸿章的功绩,具有主观性

D.文献史料体现了作者的主观立场,并受时代发展趋势的影响

10.19世纪80年代以后,以茶叶、生丝等为大宗的中国传统国际贸易,接连受到打击,不少曾赖以发达的商人资本遭到重创;而新式商业,如五金业、洋油业、眼镜钟表业、颜料业、西药业等迅速崛起。对此合理的解释是,当时

A.官督商办的洋务企业取得了明显成效 B.列强对华资本输出遭到遏制

C.中国社会经济结构受到世界市场影响 D.中国的外贸由出超变为入超

11. 1914年至1924年间,中国兴起了一轮新的实业投资热,这被史学家称为是继洋务运动后的第二次工业化浪潮。这两次工业化浪潮

A.都体现了政府的主导作用 B.都承担救亡图存的重任

C.都推动了政治体制的变化 D.都与外部国际环境有关

12.晚清,星期制传入中国。1902年至1911年夏,各学堂、中央各部和地方衙门陆续实行星期日公休制度。1912年民国肇建,南京临时政府采用了星期日公休制度。与此同时,星期制也在社会上广为流行。这表明

A.政府对社会生活的引导 B.国民民主意识的普遍提高

C.市民文化素质明显提升 D.社会生活土洋并存的特征

13.1912年,民国政府将西式燕尾服确定为大礼服。不过,当时社会上普遍穿着的依旧是大襟右衽中装长袍和马褂,西装革履与长袍马褂并行于政治社交场合。这一现象

A.说明社会陋习仍广泛存在 B.体现了除旧布新的时代精神

C.反映了共和制度徒具其表 D.折射出中国近代化发展状况

14.至1957年,“一五”计划超额完成了规定的任务。主要成就有:鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产;长春第一汽车制造厂生产出第一辆解放牌汽车;沈阳第-机床厂建成投产等。这些成就反映了当时

A.社会主义工业化基本实现 B.经济发展受苏联的影响

C.国民经济将迎来快速增长 D.农民生活水平不断提高

15.1962年,在大力压缩各项生产指标的同时,对工业企业进行关厂并厂,缩小规模,使全国的企业数由1959年的31.8万个减少到1962年的19.7万个,减少了38%。这一变化出反映当时

A.国民经济比例失调 B.工业生产严重过剩

C."左"倾思潮影响巨大 D.经济建设趋于理性

16.如表为中国八十年代乡镇企业行业分布表(单位:万个)。表中数据说明当时中国

年份 农业 工业 建筑业 交通运输业 商、饮、服务业

1982 29.28 74.92 5.38 9.58 17.01

1988 23.28 773.52 95.58 372.55 623.23

A.农村经济体制改革卓有成效 B.市场经济体制已建立

C.国民经济结构日渐趋于合理 D.城乡一体化已经实现

17.1982年,深圳率先开放一切生活必需品价格,第一个取消各类票证,终结了计划经济体制下近四十年的票证制度。1983年,新中国第一张股票“深宝安”发行,深圳第一家股份制企业诞生。这反映了

A.“走出去”发展战略的成功 B.社会主义市场经济体制建立

C.经济特区在改革中探索前行 D.按劳分配为主体的地位变化

18.直到17世纪末,饮茶在英国仍然是一个新鲜事物。18世纪末,饮茶已经非常普及,上层贵族优雅地啜吸着上等春茶,而下层普通民众喝着劣质红茶,尽管茶叶有贵贱之别,但其流行程度不分伯仲。导致这种变化的原因是

A.社会阶级差别的日益淡化 B.工业革命及世界市场的扩大

C.社会贫富差距的逐渐缩小 D.中国茶叶完全占有英国市场

19.据资料记载:在新航路开辟后的一个世纪内,西欧的黄金数量增加了117%,白银增加了206%;西欧各国的物价平均上涨2倍左右,西班牙则高达4.5倍。西欧物价上涨对西欧的主要影响是

A.引发了旷日持久的价格革命 B.导致了欧洲贸易中心的转移

C.使普通百姓的生活日益贫困 D.推动西欧向资本主义的转型

20.西方国家在不同历史发展阶段,推行了各具特点的殖民政策。其殖民目的由开始的“掠夺财富,积累资本”到“强占原料产地和商品市场”,再发展为“瓜分世界,抢占投资场所”,影响上述变化的主要因素是

A.人文主义思想的复兴与发展 B.资产阶级经济实力的增强

C.世界市场的日益形成与发展 D.资本主义经济的发展程度

21.英国工农业就业比重变化情况,由下述变化可以看出,工业革命

时间(年) 1801 1811 1821 1831 1841 1851

就业比重(%) 农业 35.9 33 28.4 24.8 22.7 21.7

工业 29.7 30.2 38.4 40.8 40.5 42.9

A.使城乡发展差距拉大 B.加剧了农民的贫困

C.推动了产业结构转型 D.导致经济比例失衡

22.1846年,英国首相罗伯特·皮尔说:“在自由贸易这件事上,我们不用等待其他国家的对等妥协而无限期地一拖再拖。一旦我们宣告商业是自由的,那么一国接着一国,会竞相效法我们的榜样”。这一主张基于英国

A.打击其他国家的贸易保护 B.以资本输出扩大市场

C.受重商主义经济传统影响 D.率先完成了工业革命

23.1850年,美国仅有6座人口超1万的城市,城市人口不到总人口的5%;1900年,人口超1万的城市达38座,城市人口约占总人口的20%。导致这一变化的主要原因是

A.殖民掠夺获得巨额财富 B.移民涌入促进人口增长

C.国内制造业的迅猛发展 D.独立后确立了共和体制

24.19世纪末20世纪初英国推行了一系列的社会立法,在1875年、1879年和1882年针对工人住房问题制定和实施了住房立法,要求雇主改善工人的居住条件和卫生条件;此外还在1908年颁布了《养老金法》、1911年《国民保险法》、1912年《最低工资法》等。这在客观上反映出当时

A.工业革命提高了人民的生活水平 B.英国最早进行“福利国家”建设

C.工业迅速发展带来新的社会问题 D.工人阶级受到资本家的残酷剥削

二、非选择题。

25.阅读材料,完成下列要求。(25分)

材料一 明清时期,江南农村棉纺织业进一步发展,其经济地位越来越重要,出现了由家庭副业向主业转化的趋向。由于货币支出成为明清小农家庭再生产中的重要因素,而棉纺织业作为农民的家庭副业,是小农获得货币的一个重要手段,所以以织助耕现象在农业领域日益发展。早在明代,松江一带就是“纺织不止乡落,虽城中亦……田家收获,输官偿息外,未卒岁,室庐已空,其衣食全赖此”。浙江的嘉善、海盐、乌程等县也有类似情况。这显然可以说,当时的江南农村很多农家已经是耕织并重了。进入清代,嘉定外冈,“土疥则秋收必薄,故躬耕之家,无论丰稔,必资纺织以供衣食”;南汇县农民,“耕获所入,输官偿息外,未卒岁,室已罄,其衣食全赖女红”;江阴县“乡民多藉纺织度日”。这说明棉纺织业已成为这些地区家庭经济的主要支柱,农家已经织重于耕了。

——摘编自李雪梅《明清江南棉纺织业的历史考察》

材料二 17世纪40年代,英国开始制造棉布。随着英国在北美洲殖民以及北美种植园的拓展,美洲成为棉织品的新市场。同时,棉织品成为欧洲殖民者在非洲用来交换黑奴的重要贸易手段。到了18世纪,人们对具有轻便化、实用化、价格低廉的棉布越来越青睐,1750~1760年英国人均原棉消耗量比1698~1710年增加了两倍以上。早在1662年,英国政府一方面禁止在本国内销售印度棉布,并向进口的印度商品征收高额的歧视性关税;另一方面鼓励支持本国商人向印度学习,建立自己的棉织业与印染业。1785~1850年,英国棉织品产量从4000万码骤增到20亿码,1800年棉织品出口额占据全英国出口总值的25%,1828年棉织品则达到了50%。从18世纪开始,棉纺织业凭借其自身易于接受新技术、使用新机器等特点不断地快速发展起来,推动着英国产业结构从农业国转变成为以工业和贸易为主的工业化国家。

——摘编自夏东《棉纺织业成为英国工业革命起点原因探究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清江南棉纺织业地位发生的变化,并简要分析其影响因素。(11分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代英国棉纺织业迅速发展的原因,并分析其影响。(14分)

26.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 15世纪末16世纪初,伊比利亚半岛上的西班牙、葡萄牙借助于新航路开辟迅速崛起,成为海上霸主,并占有大量海外殖民地。尼德兰革命后,荷兰资本主义经济发展迅速。17世纪以后,荷兰取代西班牙、葡萄牙成为海上霸主,其海船横行海上,一时间,荷兰被描述成“海上马车”,荷兰人被称为“海上马车夫”。工业革命以后,英国很快崛起,并逐渐在与法国的角逐中占据上风,成为18世纪末期的海上最强帝国,史称“日不落帝国”。英国称雄海上100多年而不衰,但随着科技创新能力的减弱和两次世界大战的相继落幕,大英帝国的势力受到很大削弱,不得不让位于新兴的霸主国家——美国,战后美国遂成为世界超级大国,关键因素是其持续不断的创新能力。

根据材料并结合所学世界近现代史知识,就材料整体或其中任意一点谈谈你对大国崛起的认识。(要求:观点明确,史论结合,论述充分,逻辑清晰)

27.阅读材料,完成下列要求。(15分)

材料 新中国初期,我国实行计划就业制度。随着经济恢复发展,人口增长,单一的计划就业制度就显现出其僵化和局限性。据统计,到1979年城镇积累的待业人员总数达到1500万人,严重影响社会稳定。

为缓解就业严峻形势, 1980年8月, 中央召开全国劳动就业工作会议,并提出具体措施:一、扶持兴办各种类型、自负盈亏的合作社和合作小组。二、有条件的国营企业支持待业青年办合作社。 三、发展以知青为主的集体所有制厂队和农工商联合企业。四、鼓励和扶持城镇个体经济的发展。五、某些行业或工种可以根据实际情况改革用工制度和工资制度。六、改革中等教育制度,发展职业技术教育。七、建立劳务服务公司。八解决安置就业经费。从1979年到1985年 ,新中国城镇新增就业人数超过5400万人,失业率由1979年的5.4%下降到1985年的1.8%。

——摘编自吴绮雯《改革开放以来城镇就业和劳动力流动》

(1)根据材料并结合所学知识,分析我国就业体制改革的原因。( 7分)

(2)根据材料并结合所学知识,说明我国就业体制改革的意义。( 8分)

参考答案

1-5:CADBA 6-10:CCADC 11-15:DADBD

16-20:ACBDD 21-24:CDCC

25.(1)变化:江南棉纺织业出现由副业向主业转化的趋向。(3分)

因素:商品货币关系的不断发展;封建剥削的沉重;棉纺织业技术门槛低,原料丰富,市场广阔;江南人多地少的矛盾日渐突出;农业生产的季节性特点。(8分)

(2)原因:英国资本主义经济的发展,人们生活水平的不断提高;殖民扩张和掠夺推动棉纺织业市场不断扩大;社会时尚发生了巨大变化,棉布取代毛纺织品成为新宠;棉纺织工业作为新兴工业,受到封建行会以及政府法规等约束相对较少;新技术和新发明在棉纺织工业中得到应用与发展;英国政府政策的激励和支持。(8分)

影响:率先拉开了工业革命的序幕,推动了英国工业革命的发展;影响和带动了动力工业、交通运输业等其他行业的发展;推动了英国的产业结构调整,促进了英国从农业国转变为工业国;适应了英国对外殖民扩张的需要,加重了对殖民地半殖民地的掠夺。(6分)

26.认识:综合国力的提升是大国崛起的基石。

阐释:西班牙、葡萄牙在新航路开辟后最早走上殖民扩张的道路,通过殖民扩张掠夺大量财富,使得国家迅速强大荷兰通过海上运输业等优势积聚巨额财富,成就大国地位17至19世纪,英国较早确立资本主义制度,最早开始工业革命、积极拓展海外市场,综合国力迅速提升,崛起为世界霸主,但二战后,实力削弱,沦为二流国家19世纪至20世纪初以来,美国抓住两次工业革命及两次世界大战的有利时机迅速发展,二战后取代西欧掌握了资本主义世界霸权。

总之,一个国家要崛起为大国并持久保持大国地位,归根结底依靠的是综合国力的提升。

27.(1)原因:计划就业制度弊端,就业形势严峻;人口的不断增长;农村剩余劳动力流向城市;知青返乡就业压力增加;经济体制改革推动。

(2)有利于缓解就业压力,稳定社会秩序;有利于促进产业结构的调整;促进单一计划就业方式向多种就业形式转变,促进就业形式的多样化;有利于推动职业教育的发展。

同课章节目录