中国传统节日文化-清明节与寒食节 (共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 中国传统节日文化-清明节与寒食节 (共32张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

清明节与寒食节

清明寒食节,不妨也把这个节日告诉你的朋友,一起过这个既熟悉又陌生的节日吧!

目录

1

一代忠臣介子推

2

两节之间的关系

3

两节之间的区别

4

寒食节的习俗

5

传承孝道文化

清明节:又称踏青节、行清节、三月节、祭祖节等,节期在仲春与暮春之交。清明节源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗,兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统节日。扫墓祭祖与踏青郊游是清明节的两大礼俗主题,这两大传统礼俗主题在中国自古传承,至今不辍。

说到清明,全中国没有几个人不知道。但说到寒食节,知道的人可就少了许多。

寒食节:这是中国传统节日中唯一以饮食习俗来命名的节日。后来因为寒食和清明离的较近,所以人们把寒食和清明合在一起只过清明节。

是日初为节时,禁烟火,只吃冷食。并在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、秋千、蹴鞠、牵勾、斗鸡等风俗,寒食节前后绵延两千余年,曾被称为民间第一大祭日。

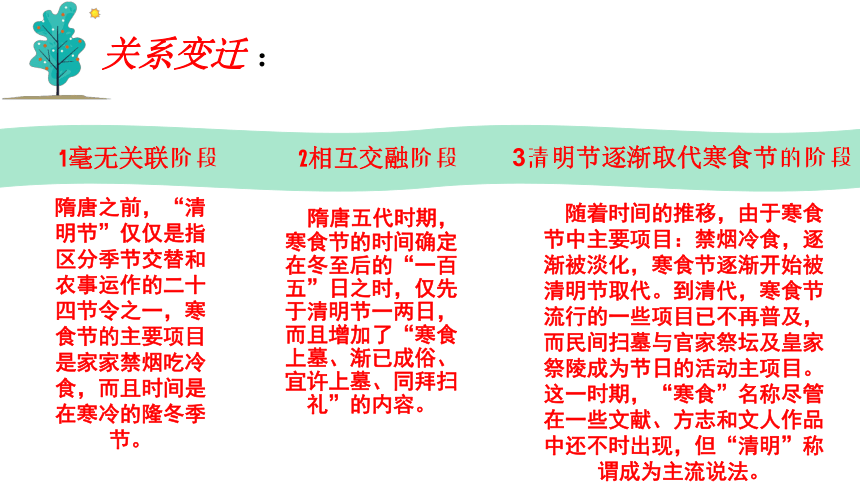

关系变迁 :

1毫无关联阶段

隋唐之前,“清明节”仅仅是指区分季节交替和农事运作的二十四节令之一,寒食节的主要项目是家家禁烟吃冷食,而且时间是在寒冷的隆冬季节。

2相互交融阶段

隋唐五代时期,寒食节的时间确定在冬至后的“一百五”日之时,仅先于清明节一两日,而且增加了“寒食上墓、渐已成俗、宜许上墓、同拜扫礼”的内容。

3清明节逐渐取代寒食节的阶段

随着时间的推移,由于寒食节中主要项目:禁烟冷食,逐渐被淡化,寒食节逐渐开始被清明节取代。到清代,寒食节流行的一些项目已不再普及,而民间扫墓与官家祭坛及皇家祭陵成为节日的活动主项目。这一时期,“寒食”名称尽管在一些文献、方志和文人作品中还不时出现,但“清明”称谓成为主流说法。

清明节和寒食节区别

清明节和寒食节区别

清明节和寒食节区别

清明节和寒食节区别

清明节和寒食节区别

寒食节习俗文化

1、扫墓祭祖:皇家祭陵,官府祭孔庙、祭先贤,百姓到先祖坟地,致祭、添土、挂纸钱,然后将子推燕、蛇盘兔撒于坟顶滚下,用柳枝或疙针穿起,置于房中高处,以沾先祖德泽。

寒食节习俗文化

2、禁烟、寒食:古时家家都禁止生火,吃寒食(寒食食品包括寒食粥、寒食面、寒食浆、青精饭及饧等)。 禁烟到如今演变为今天的护林防火。

寒食节习俗文化

3、插柳:柳为寒食节象征之物,以怀念介之推追求政治清明之意。坟前插柳、折柳枝标于户、插于檐插柳寝灶间、亦戴之头或系衣带、瓶贮献于佛神和门皆插柳等,故民间有"清明(寒食)不戴柳,红颜成白首"之说。

寒食节习俗文化

4、咏诗:寒食节时,文人们或思乡念亲,或借景生情,感慨尤多,灵感顿生,诗兴大发,咏者甚多。

寒食节习俗文化

5、踏春、蹴鞠、植树、秋千、赏花、斗鸡、馈宴等等

学习介子推的奉献精神

介子推的故事

一、重耳流亡:

春秋时期,晋国内乱,晋惠公登基后,害怕公子重耳威胁到他的君位,就派刺客刺杀重耳。从此,重耳走上了流亡之路。

重耳踏上流亡之路时已经43岁,按理说,算是垃圾股了,基本没有指望能东山再起,再当国君了。所以,追随重耳的也就有介子推、狐偃等几个人了。

二、介子推割肉做汤:

流亡的日子很不好过,一路上风餐露宿、颠沛流离,还要躲避追杀,一行人狼狈不堪。

有一次,一个叫头须的随从,偷走了重耳一行人的粮食。重耳饥饿难耐,眼看就要晕死过去。

为了让重耳活命,介子推割下自己大腿上一块肉,与采摘的野菜一起,煮成肉汤给重耳吃。重耳大为感动,承诺有朝一日辉煌腾达时,一定好好报答重耳。

三、宁落一群,不落一人

19年后,重耳历尽千辛万险,终于当上国君,就是大名鼎鼎的的春秋五霸之一晋文公。

晋文公执政后,对那些曾追随他四处流亡的功臣们大加封赏。连偷粮食的头须都有份儿。却独独忘掉了有肉汤之恩的介子推。

介子推倒是不在意,但是邻居解张愤愤不公,赋诗一首挂在城门上。诗中说:

有龙于飞,周遍天下。五蛇从之,为之丞辅。

龙反其乡,得其处所。四蛇从之,得其露雨。

一蛇羞之,死于中野。

晋文公看了诗,很是懊悔惭愧。召见介子推,想要赏赐金银珠宝。可是,介子推羞于如此接受奖赏。带着老母,不辞而别,登上绵山,隐居起来。

四、介子推之死:

晋文公亲自率众人前往绵山寻访。谁知那绵山山深树密、重峦叠嶂,无处可寻。晋文公求人心切,听信小人之言,下令三面烧山,留下一面作通道,希望能逼迫介子推出山。

谁知,介子推母子宁死不从,大火烧了三天三夜,终究不见二人出山。后来,有人在一颗干枯的柳树下发现了母子的尸体。介子推后背堵着柳树树洞,树洞中好像有什么东西。掏出一看,是一片衣襟,衣襟上用血书提示一首:

割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。

柳下作鬼终不见,强似伴君作谏臣。

倘若主公心有我,忆我之时常自省。

臣在九泉心无愧,勤政清明复清明。

五、寒食节的由来:

晋文公悲痛万分,为了表达思念和歉意,下令将绵山改名为介山。同时下令,在介子推遇难这一天,举国上下,寒食禁火,这就是寒食节的来历。

古人非常重视寒食节,人们要把上一年传下来的火种全部熄灭,即是"禁火",然后重新钻燧取新火,作为新一年的起点,谓之"改火"。

寒食节在清明节的前一天。这一天,人们不能开火做饭,吃一些蒸饼、饭团、鸭蛋等事先准备好的冷食。

五、寒食节的由来:

晋文公悲痛万分,为了表达思念和歉意,下令将绵山改名为介山。同时下令,在介子推遇难这一天,举国上下,寒食禁火,这就是寒食节的来历。

古人非常重视寒食节,人们要把上一年传下来的火种全部熄灭,即是"禁火",然后重新钻燧取新火,作为新一年的起点,谓之"改火"。

寒食节在清明节的前一天。这一天,人们不能开火做饭,吃一些蒸饼、饭团、鸭蛋等事先准备好的冷食。

六、“足下”的由来:

晋文公还将一段烧焦的柳树带回宫中。命人做了一双木屐,每次穿它,都黯然神伤,叹道:“悲哉,足下!”传说,这就是足下(对对方的尊称,译为“您”)一词的由来。

七、戴柳、插柳风俗的由来:

后来,晋文公带领群臣,白衣素服,徒步登上介山,祭奠介子推。只见那棵老枯柳树死而复活,晋文公望着绿枝千条、随风飘摇的柳树枝,像看见介子推一样,感慨万分。晋文公摘下柳枝,编了个圈戴在头上。文武大臣纷纷效仿。这就是清明节戴柳、插柳习俗的由来。

节日意义

孝道文化

祭祖是一种孝道文化。中国人不像西方人,相信天地万物和人类是由某种神灵创造,只是实实在在的相信“体肤受之父母,而人来源于物,物来源于天地。”由于自然界给了我们衣食,祖先给了我们生命,所以要报本答恩,报答的方式便是敬天祭祖。祭祀祖先是为了弘扬孝道,“家祭勿忘告奶翁”说的就是这个道理。《礼记坊记》说:“修宗庙、敬祀事,教民追孝也。”

百善孝为先——一句承诺,一生践行。

谢谢

清明节与寒食节

清明寒食节,不妨也把这个节日告诉你的朋友,一起过这个既熟悉又陌生的节日吧!

目录

1

一代忠臣介子推

2

两节之间的关系

3

两节之间的区别

4

寒食节的习俗

5

传承孝道文化

清明节:又称踏青节、行清节、三月节、祭祖节等,节期在仲春与暮春之交。清明节源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗,兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统节日。扫墓祭祖与踏青郊游是清明节的两大礼俗主题,这两大传统礼俗主题在中国自古传承,至今不辍。

说到清明,全中国没有几个人不知道。但说到寒食节,知道的人可就少了许多。

寒食节:这是中国传统节日中唯一以饮食习俗来命名的节日。后来因为寒食和清明离的较近,所以人们把寒食和清明合在一起只过清明节。

是日初为节时,禁烟火,只吃冷食。并在后世的发展中逐渐增加了祭扫、踏青、秋千、蹴鞠、牵勾、斗鸡等风俗,寒食节前后绵延两千余年,曾被称为民间第一大祭日。

关系变迁 :

1毫无关联阶段

隋唐之前,“清明节”仅仅是指区分季节交替和农事运作的二十四节令之一,寒食节的主要项目是家家禁烟吃冷食,而且时间是在寒冷的隆冬季节。

2相互交融阶段

隋唐五代时期,寒食节的时间确定在冬至后的“一百五”日之时,仅先于清明节一两日,而且增加了“寒食上墓、渐已成俗、宜许上墓、同拜扫礼”的内容。

3清明节逐渐取代寒食节的阶段

随着时间的推移,由于寒食节中主要项目:禁烟冷食,逐渐被淡化,寒食节逐渐开始被清明节取代。到清代,寒食节流行的一些项目已不再普及,而民间扫墓与官家祭坛及皇家祭陵成为节日的活动主项目。这一时期,“寒食”名称尽管在一些文献、方志和文人作品中还不时出现,但“清明”称谓成为主流说法。

清明节和寒食节区别

清明节和寒食节区别

清明节和寒食节区别

清明节和寒食节区别

清明节和寒食节区别

寒食节习俗文化

1、扫墓祭祖:皇家祭陵,官府祭孔庙、祭先贤,百姓到先祖坟地,致祭、添土、挂纸钱,然后将子推燕、蛇盘兔撒于坟顶滚下,用柳枝或疙针穿起,置于房中高处,以沾先祖德泽。

寒食节习俗文化

2、禁烟、寒食:古时家家都禁止生火,吃寒食(寒食食品包括寒食粥、寒食面、寒食浆、青精饭及饧等)。 禁烟到如今演变为今天的护林防火。

寒食节习俗文化

3、插柳:柳为寒食节象征之物,以怀念介之推追求政治清明之意。坟前插柳、折柳枝标于户、插于檐插柳寝灶间、亦戴之头或系衣带、瓶贮献于佛神和门皆插柳等,故民间有"清明(寒食)不戴柳,红颜成白首"之说。

寒食节习俗文化

4、咏诗:寒食节时,文人们或思乡念亲,或借景生情,感慨尤多,灵感顿生,诗兴大发,咏者甚多。

寒食节习俗文化

5、踏春、蹴鞠、植树、秋千、赏花、斗鸡、馈宴等等

学习介子推的奉献精神

介子推的故事

一、重耳流亡:

春秋时期,晋国内乱,晋惠公登基后,害怕公子重耳威胁到他的君位,就派刺客刺杀重耳。从此,重耳走上了流亡之路。

重耳踏上流亡之路时已经43岁,按理说,算是垃圾股了,基本没有指望能东山再起,再当国君了。所以,追随重耳的也就有介子推、狐偃等几个人了。

二、介子推割肉做汤:

流亡的日子很不好过,一路上风餐露宿、颠沛流离,还要躲避追杀,一行人狼狈不堪。

有一次,一个叫头须的随从,偷走了重耳一行人的粮食。重耳饥饿难耐,眼看就要晕死过去。

为了让重耳活命,介子推割下自己大腿上一块肉,与采摘的野菜一起,煮成肉汤给重耳吃。重耳大为感动,承诺有朝一日辉煌腾达时,一定好好报答重耳。

三、宁落一群,不落一人

19年后,重耳历尽千辛万险,终于当上国君,就是大名鼎鼎的的春秋五霸之一晋文公。

晋文公执政后,对那些曾追随他四处流亡的功臣们大加封赏。连偷粮食的头须都有份儿。却独独忘掉了有肉汤之恩的介子推。

介子推倒是不在意,但是邻居解张愤愤不公,赋诗一首挂在城门上。诗中说:

有龙于飞,周遍天下。五蛇从之,为之丞辅。

龙反其乡,得其处所。四蛇从之,得其露雨。

一蛇羞之,死于中野。

晋文公看了诗,很是懊悔惭愧。召见介子推,想要赏赐金银珠宝。可是,介子推羞于如此接受奖赏。带着老母,不辞而别,登上绵山,隐居起来。

四、介子推之死:

晋文公亲自率众人前往绵山寻访。谁知那绵山山深树密、重峦叠嶂,无处可寻。晋文公求人心切,听信小人之言,下令三面烧山,留下一面作通道,希望能逼迫介子推出山。

谁知,介子推母子宁死不从,大火烧了三天三夜,终究不见二人出山。后来,有人在一颗干枯的柳树下发现了母子的尸体。介子推后背堵着柳树树洞,树洞中好像有什么东西。掏出一看,是一片衣襟,衣襟上用血书提示一首:

割肉奉君尽丹心,但愿主公常清明。

柳下作鬼终不见,强似伴君作谏臣。

倘若主公心有我,忆我之时常自省。

臣在九泉心无愧,勤政清明复清明。

五、寒食节的由来:

晋文公悲痛万分,为了表达思念和歉意,下令将绵山改名为介山。同时下令,在介子推遇难这一天,举国上下,寒食禁火,这就是寒食节的来历。

古人非常重视寒食节,人们要把上一年传下来的火种全部熄灭,即是"禁火",然后重新钻燧取新火,作为新一年的起点,谓之"改火"。

寒食节在清明节的前一天。这一天,人们不能开火做饭,吃一些蒸饼、饭团、鸭蛋等事先准备好的冷食。

五、寒食节的由来:

晋文公悲痛万分,为了表达思念和歉意,下令将绵山改名为介山。同时下令,在介子推遇难这一天,举国上下,寒食禁火,这就是寒食节的来历。

古人非常重视寒食节,人们要把上一年传下来的火种全部熄灭,即是"禁火",然后重新钻燧取新火,作为新一年的起点,谓之"改火"。

寒食节在清明节的前一天。这一天,人们不能开火做饭,吃一些蒸饼、饭团、鸭蛋等事先准备好的冷食。

六、“足下”的由来:

晋文公还将一段烧焦的柳树带回宫中。命人做了一双木屐,每次穿它,都黯然神伤,叹道:“悲哉,足下!”传说,这就是足下(对对方的尊称,译为“您”)一词的由来。

七、戴柳、插柳风俗的由来:

后来,晋文公带领群臣,白衣素服,徒步登上介山,祭奠介子推。只见那棵老枯柳树死而复活,晋文公望着绿枝千条、随风飘摇的柳树枝,像看见介子推一样,感慨万分。晋文公摘下柳枝,编了个圈戴在头上。文武大臣纷纷效仿。这就是清明节戴柳、插柳习俗的由来。

节日意义

孝道文化

祭祖是一种孝道文化。中国人不像西方人,相信天地万物和人类是由某种神灵创造,只是实实在在的相信“体肤受之父母,而人来源于物,物来源于天地。”由于自然界给了我们衣食,祖先给了我们生命,所以要报本答恩,报答的方式便是敬天祭祖。祭祀祖先是为了弘扬孝道,“家祭勿忘告奶翁”说的就是这个道理。《礼记坊记》说:“修宗庙、敬祀事,教民追孝也。”

百善孝为先——一句承诺,一生践行。

谢谢

同课章节目录