2022年中考语文二轮复习名著阅读《朝花夕拾》课件(共46张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022年中考语文二轮复习名著阅读《朝花夕拾》课件(共46张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 194.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

七年级上册

《朝花夕拾》

一、整本书阅读

(一)文学常识填空

1. 散文集《朝花夕拾》记录了鲁迅先生从童年到青年时期的生活经历。《藤野先生》是其中的一篇,这篇散文记叙了作者在日本 ________(地名)学医的生活。其中的________事件和__________________________事件令他感受到身为弱国国民所遭受的屈辱,同时也看到国人的麻木,这使他产生了___________的想法。

仙台

匿名信

看电影(或:幻灯片)

弃医从文

2. 根据题目要求,完成下列题目。

(1)“好。那么,走罢……S城人的脸早经看熟,如此而已,连心肝也似乎有些了然。总得寻别一类人们去”一语出自《_____________》。

(2)在南京矿务学堂一有空闲,就照例地吃侉饼、花生米、辣椒,看《___________》,表现出鲁迅探求真理的强烈欲望。

琐记

天演论

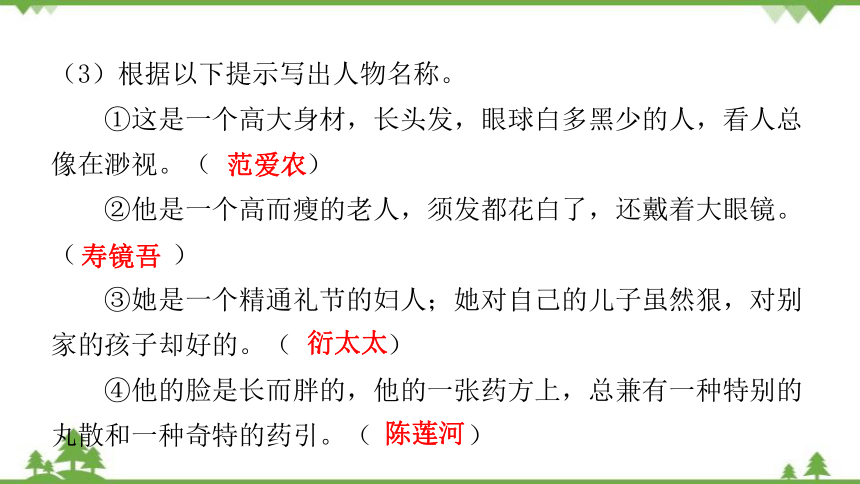

(3)根据以下提示写出人物名称。

①这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视。( )

②他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。( )

③她是一个精通礼节的妇人;她对自己的儿子虽然狠,对别家的孩子却好的。( )

④他的脸是长而胖的,他的一张药方上,总兼有一种特别的丸散和一种奇特的药引。( )

范爱农

寿镜吾

衍太太

陈莲河

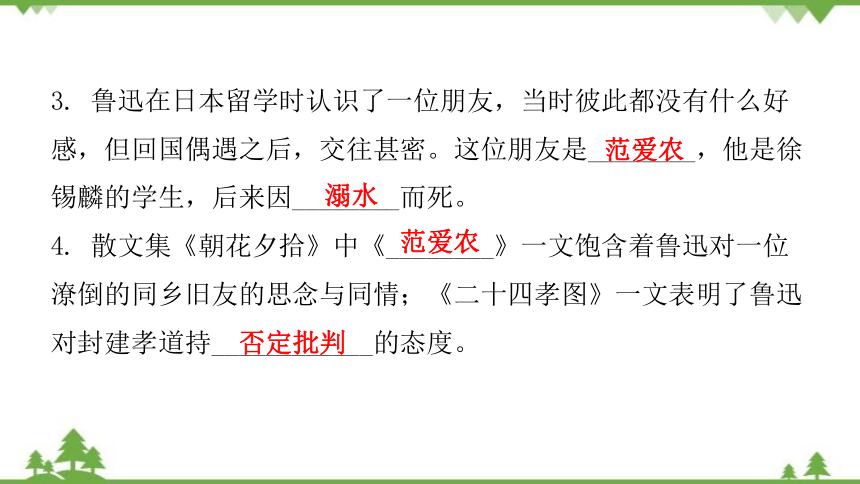

3. 鲁迅在日本留学时认识了一位朋友,当时彼此都没有什么好感,但回国偶遇之后,交往甚密。这位朋友是________,他是徐锡麟的学生,后来因________而死。

4. 散文集《朝花夕拾》中《________》一文饱含着鲁迅对一位潦倒的同乡旧友的思念与同情;《二十四孝图》一文表明了鲁迅对封建孝道持____________的态度。

范爱农

溺水

范爱农

否定批判

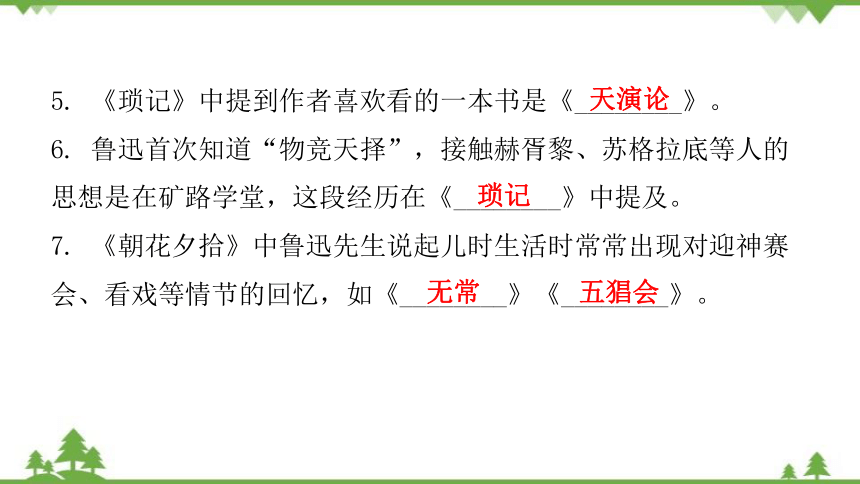

5. 《琐记》中提到作者喜欢看的一本书是《________》。

6. 鲁迅首次知道“物竞天择”,接触赫胥黎、苏格拉底等人的思想是在矿路学堂,这段经历在《________》中提及。

7. 《朝花夕拾》中鲁迅先生说起儿时生活时常常出现对迎神赛会、看戏等情节的回忆,如《________》《________》。

天演论

琐记

无常

五猖会

(二)整体感知

8. 鲁迅是直面人生的斗士,他的作品如匕首,如投刀,直刺社会的黑暗与人性的丑陋;但他的作品也有温暖人心的一面,比如抒写童年生活,讴歌人性的美好。根据你的阅读体验,在空格处填上恰当的内容。

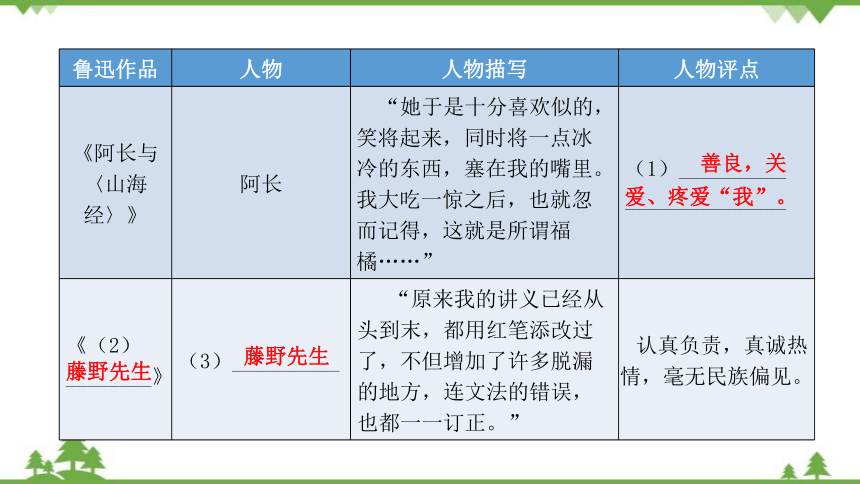

鲁迅作品 人物 人物描写 人物评点

《阿长与〈山海经〉》 阿长 “她于是十分喜欢似的,笑将起来,同时将一点冰冷的东西,塞在我的嘴里。我大吃一惊之后,也就忽而记得,这就是所谓福橘……” (1)__________

_______________

《(2)________》 (3)__________ “原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。” 认真负责,真诚热情,毫无民族偏见。

善良,关爱、疼爱“我”。

藤野先生

藤野先生

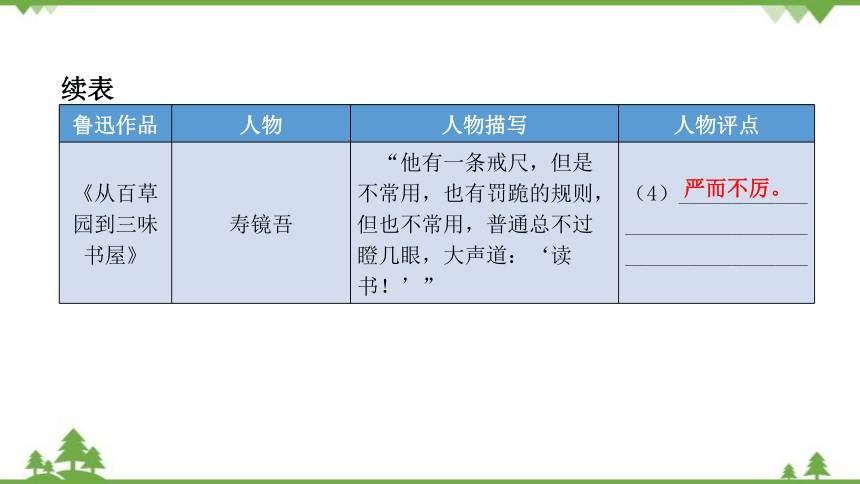

鲁迅作品 人物 人物描写 人物评点

《从百草园到三味 书屋》 寿镜吾 “他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:‘读书!’” (4)____________

__________________________________

严而不厉。

续表

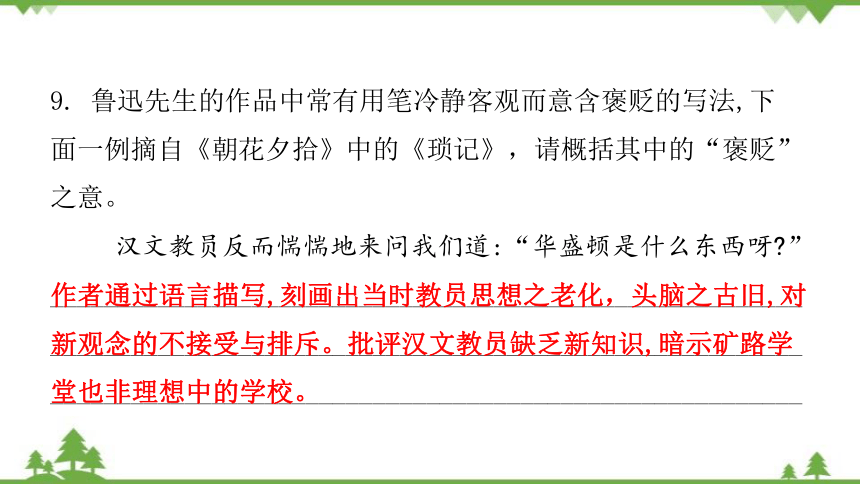

9. 鲁迅先生的作品中常有用笔冷静客观而意含褒贬的写法,下

面一例摘自《朝花夕拾》中的《琐记》,请概括其中的“褒贬”之意。

汉文教员反而惴惴地来问我们道:“华盛顿是什么东西呀 ”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

作者通过语言描写,刻画出当时教员思想之老化,头脑之古旧,对新观念的不接受与排斥。批评汉文教员缺乏新知识,暗示矿路学堂也非理想中的学校。

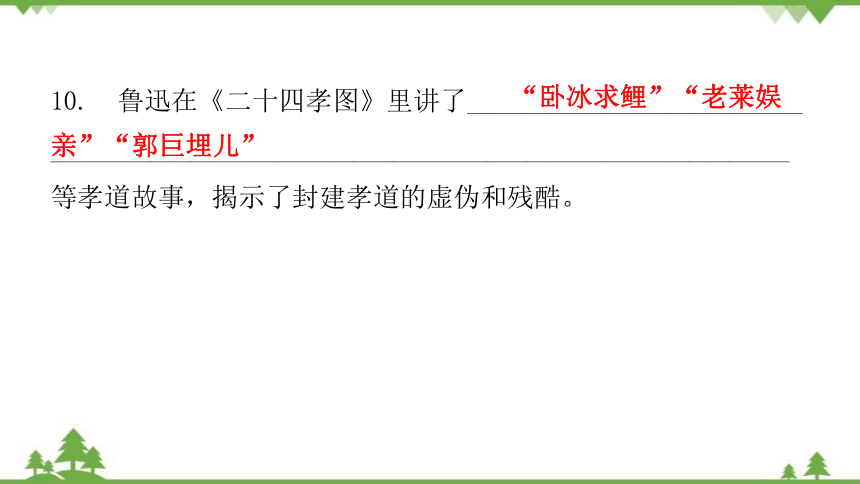

10. 鲁迅在《二十四孝图》里讲了_________________________

_______________________________________________________等孝道故事,揭示了封建孝道的虚伪和残酷。

“卧冰求鲤”“老莱娱亲”“郭巨埋儿”

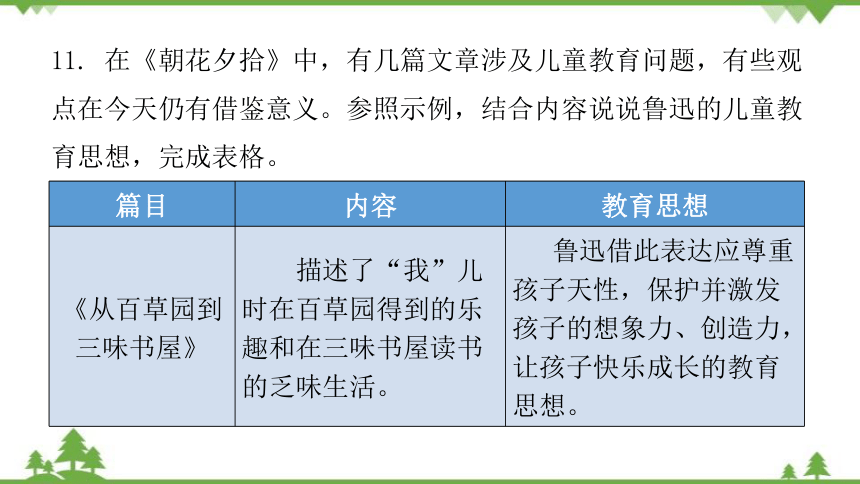

11. 在《朝花夕拾》中,有几篇文章涉及儿童教育问题,有些观点在今天仍有借鉴意义。参照示例,结合内容说说鲁迅的儿童教育思想,完成表格。

篇目 内容 教育思想

《从百草园到三味书屋》 描述了“我”儿时在百草园得到的乐趣和在三味书屋读书的乏味生活。 鲁迅借此表达应尊重孩子天性,保护并激发孩子的想象力、创造力,让孩子快乐成长的教育思想。

续表

篇目 内容 教育思想

《五猖会》 (1)________________ _________________________________________________________ (2)________________

_______________________________________________________________

《二十四孝图》 写当时供给孩子的书籍形式粗拙,故事虚伪,违背人性。 (3)________________

_______________________________________________________________

写“我”心心念念的五猖会即将开始,父亲却强制“我”背《鉴略》。

鲁迅借此表达了家长应当了解孩子的心理需求、尊重孩子天性的教育思想。

鲁迅借此表达儿童读物要内容健康、适合儿童心理特点的教育思想。

12. 鲁迅在《无常》一文中,通过对无常的描述,指出“公正的裁判是在阴间”,以讽刺___________________________________

13. 下列不属于散文集《朝花夕拾》所包含的思想感情的一项是( )

A. 抒发对往日亲友和师长的怀念之情。

B. 批判当时社会封建思想习俗的不合理。

C. 写出强制性的封建教育对儿童天性的压制和摧残。

D. 表现中国农民的生命和活力是怎样被扼杀的。

当时社会上的“正人君子”之流。

D

14. 鲁迅在《琐记》一文中,用了“乌烟瘴气”一词来讥讽________________________________

15. 作者在《二十四孝图》中用“甚于洪水猛兽,非常广大,也非常长久,能使全中国化成一个麻胡,凡有孩子都死在他肚子里”,表达了鲁迅先生对_____________________的愤怒之情。

洋务派的办学情况。

妨害白话者

二、名著阅读模拟训练

(一)(10分)

不知怎地我们便都笑了起来,是互相的嘲笑和悲哀。他眼睛还是那样,然而奇怪,只这几年,头上却有了白发了,但也许本来就有,我先前没有留心到。他穿着很旧的布马褂,破布鞋,显得很寒素。谈起自己的经历来,他说他后来没有了学费,不能再留学,便回来了。回到故乡之后,又受着轻蔑,排斥,迫害,几乎无地可容。现在是躲在乡下,教着几个小学生糊口。但因为有时觉得很气闷,所以也趁了航船进城来。

他又告诉我现在爱喝酒,于是我们便喝酒。……一天我忽而记起在东京开同乡会时的旧事,便问他:

“那一天你专门反对我,而且故意似的,究竟是什么缘故呢?”

“你还不知道?我一向就讨厌你的,——不但我,我们。”

“你那时之前,早知道我是谁么?”

“怎么不知道。我们到横滨,来接的不就是子英和你么?你看不起我们,摇摇头,你自己还记得么?”

我略略一想,记得的,虽然是七八年前的事。那时是子英来约我的,说到横滨去接新来留学的同乡。汽船一到,看见一大堆,大概一共有十多人,一上岸便将行李放到税关上去候查检,关吏在衣箱中翻来翻去,忽然翻出一双绣花的弓鞋来,便放下公事,拿着仔细地看。我很不满,心里想,这些鸟男人,怎么带这东西来呢。自己不注意,那时也许就摇了摇头。检验完毕,在客店小坐之后,即须上火车。不料这一群读书人又在客车上让起坐

位来了,甲要乙坐在这位上,乙要丙去坐,揖让未终,火车已开,车身一摇,即刻跌倒了三四个。我那时也很不满,暗地里想:连火车上的坐位,他们也要分出尊卑来……。自己不注意,也许又摇了摇头。

(节选自《朝花夕拾》)

1. 作者不惜笔墨详写了引起误会的两次摇头——“绣花鞋事件”和“让座风波”,有何深意?(3分)

________________________________________________________________________________________________________________

2. 结合原著谈谈“我”对范爱农的感情变化。(3分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

揭示封建统治在人们思想上的根深蒂固,即使是革命者——陈伯平、马宗汉等也难脱其桎梏。

“我”在同乡会争执时厌恶范爱农;绍兴酒楼叙旧后,在冰释前嫌的交往中与范爱农相熟,成为朋友;报馆案风波后两人成为战友、知己;得知范爱农的死讯后,“我”深切怀念。

3.《朝花夕拾》以《范爱农》结束,有何意味?范爱农的典型遭际揭露了当时社会一个怎样的问题?(4分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

《朝花夕拾》以《范爱农》结束,说明鲁迅先生重视辛亥革命失败的教训。通过范爱农的悲惨遭遇,表现了作者对旧民主革命的失望,揭露了辛亥革命的不彻底性。

(二)(10分)

凡有一处地方,如果出了文士学者或名流,他将笔头一扭,就很容易变成“模范县”。我的故乡,在汉末虽曾经虞仲翔先生揄扬过,但是那究竟太早了,后来到底免不了产生所谓“绍兴师爷”,不过也并非男女老小全是“绍兴师爷”,别的“下等人”也不少。这些“下等人”,要他们发什么“我们现在走的是一条狭窄险阻的小路,左面是一个广漠无际的泥潭,右面也是一片广漠无际的浮砂,前面是遥遥茫茫荫在薄雾的里面的目的地”那样

热昏似的妙语,是办不到的,可是在无意中,看得往这“荫在薄雾的里面的目的地”的道路很明白:求婚,结婚,养孩子,死亡。但这自然是专就我的故乡而言,若是“模范县”里的人民,那当然又作别论。他们——敝同乡“下等人”——的许多,活着,苦着,被流言,被反噬,因了积久的经验,知道阳间维持“公理”的只有一个会,而且这会的本身就是“遥遥茫茫”,于是乎势不得不发生对于阴间的神往。人是大抵自以为衔些冤抑的;活的“正人君子”们只能骗鸟,若问愚民,他就可以不假思索地回答你:公正的裁判是在阴间!

想到生的乐趣,生固然可以留恋;但想到生的苦趣,无常也不一定是恶客。无论贵贱,无论贫富,其时都是“一双空手见阎王”,有冤的得伸,有罪的就得罚。然而虽说是“下等人”,也何尝没有反省?自己做了一世人,又怎么样呢?未曾“跳到半天空”么?没有“放冷箭”么?无常的手里就拿着大算盘,你摆尽臭架子也无益。对付别人要滴水不羼的公理,对自己总还不如虽在阴司里也还能够寻到一点私情。然而那又究竟是阴间,阎罗

天子,牛首阿旁,还有中国人自己想出来的马面,都是并不兼差,真正主持公理的脚色,虽然他们并没有在报上发表过什么大文章。当还未做鬼之前,有时先不欺心的人们,遥想着将来,就又不能不想在整块的公理中,来寻一点情面的末屑,这时候,我们的活无常先生便见得可亲爱了,利中取大,害中取小,我们的古哲墨翟先生谓之“小取”云。

(节选自《朝花夕拾》)

1. 作者采用什么手法表现了怎样的主题思想?(3分)

________________________________________________________________________________________________________________

2. 怎样理解“公正的裁判是在阴间”这一句话?(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

运用对比的手法,深刻地刻画和讽刺了生活中的某些“人格”不如“鬼格”的人的丑陋面目。

寓指人间缺少公正的裁判和真理,表达了作者对黑暗现实的不满和对“正人君子”之流的辛辣嘲讽。

3. 文段运用了哪些表达方式?试从这一角度赏析鲁迅先生散文的艺术特色。(4分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

记叙、议论。作者融议论于记叙中,在记叙生活现象和人物时运用议论来发表自己对现实的看法,或讽刺,或针砭时事,于平凡中见真理。

三、比较阅读提升训练

(一)(10分)

(A)我所看的那些阴间的图画,都是家藏的老书,并非我所专有。我所收得的最先的画图本子,是一位长辈的赠品:《二十四孝图》。这虽然不过薄薄的一本书,但是下图上说,鬼少人多,又为我一人所独有,使我高兴极了。那里面的故事,似乎是谁都知道的;便是不识字的人,例如阿长,也只要一看图画便能够滔滔地讲出这一段的事迹。但是,我于高兴之余,接着就是扫兴,因为我请人讲完了二十四个故事之后,才知道“孝”有如此之难,对于先前痴心妄想,想做孝子的计划,完全绝望了。

(B)哦,原来世界上竟还有一个赫胥黎坐在书房里那么想,而且想得那么新鲜?一口气读下去,“物竞”“天择”也出来了,苏格拉第,柏拉图也出来了,斯多葛也出来了。学堂里又设立了一个阅报处,《时务报》不待言,还有《译学汇编》,那书面上的张廉卿一流的四个字,就蓝得很可爱。

“你这孩子有点不对了,拿这篇文章去看去,抄下来去看去。”一位本家的老辈严肃地对我说,而且递过一张报纸来。接来看时,“臣许应骙跪奏……”,那文章现在是一句也不记得了,总之是参康有为变法的;也不记得可曾抄了没有。

仍然自己不觉得有什么“不对”,一有闲空,就照例地吃侉饼,花生米,辣椒,看《天演论》。

(节选自《朝花夕拾》)

1. 选文A中“我”得到《二十四孝图》既高兴又扫兴的原因分别是什么?(4分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

“高兴”是因为书本里面的内容鬼少人多,又为“我”一人所独有。“扫兴”是因为“我”请人讲完了二十四个故事之后,才知道“孝”是有如此之难,对于先前痴心妄想,想做孝子的计划,完全绝望了。

2. 选文A、B流露出作者对封建旧道德的批判、对新知识的向往,请结合原著再举一例。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

示例:作者在《二十四孝图》中写“老莱娱亲”的故事讽刺了封建旧孝道的虚伪;在《藤野先生》中,描写自己到仙台学习新的医学技术流露出作者对新知识的向往。

3.《朝花夕拾》中还有哪些让你印象深刻的人物?请写出一个人物,并概述其身上发生的某件让你印象深刻的事。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

示例:长妈妈。她粗俗迷信,又爱唠叨,“我”不喜欢她,但她有一次费尽心思为“我”买来了“我”惦记已久的图画版的《山海经》,让“我”对她有了“新的敬意”。

(二)(10分)

(A)虽然背地里说人长短不是好事情,但倘使要我说句真心话,我可只得说:我实在不大佩服她。最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。我的家里一有些小风波,不知怎的我总疑心和这“切切察察”有些关系。又不许我走动,拔一株草,翻一块石头,就说我顽皮,要告诉我的母亲去了。一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,在床中间摆成一个“大”字,挤得我没有余地翻身,久睡在一角的席子上,又已经烤得那么热。推她呢,不动;叫她呢,也不闻。

(B)大概是太过于念念不忘了,连阿长也来问《山海经》是怎么一回事。这是我向来没有和她说过的,我知道她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。

过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天,她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地说道:

“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”

我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。

(节选自《朝花夕拾》)

1. 阅读选文A,联系原文,说说“我”“实在不大佩服她”的原因。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

她“喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事”;又不许“我”走动,并动辄以告状相威胁;睡觉的姿态不好,占了过多的地方;满肚子麻烦的礼节等。

2. 阅读选文B,说说“又使我发生新的敬意”的原因。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

她给“我”弄到了绘图的《山海经》,这是“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功”,又使“我”对她发生了“新的敬意”。

3. 你是如何看待长妈妈这个形象的?(4分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

长妈妈:有愚昧迷信的一面,但她身上保存着朴实善良的爱,令作者永生难忘。从长妈妈身上,我们看到鲁迅对底层劳动人民的感情,他既揭示他们身上愚昧麻木的一面,也歌颂他们身上美好善良的一面。

(三)(10分)

【甲】从去年起,仿佛听得有人说我是仇猫的。那根据自然是在我的那一篇《兔和猫》;这是自画招供,当然无话可说,——但倒也毫不介意。一到今年,我可很有点担心了。我是常不免于弄弄笔墨的,写了下来,印了出去,对于有些人似乎总是搔着痒处的时候少,碰着痛处的时候多。万一不谨,甚而至于得罪了名人或名教授,或者更甚而至于得罪了“负有指导青年责任的前辈”之流,可就危险已极。为什么呢 因为这些大脚色是

“不好惹”的。怎地“不好惹”呢 就是怕要浑身发热之后,做一封信登在报纸上,广告道:“看哪!狗不是仇猫的么 鲁迅先生却自己承认是仇猫的,而他还说要打‘落水狗’!”这“逻辑”的奥义,即在用我的话,来证明我倒是狗,于是而凡有言说,全都根本推翻,即使我说二二得四,三三见九,也没有一字不错。这些既然都错,则绅士口头的二二得七,三三见千等等,自然就不错了。

【乙】但是,这都是近时的话。再一回忆,我的仇猫却远在能够说出这些理由之前,也许是还在十岁上下的时候了。至今还分明记得,那原因是极其简单的:只因为它吃老鼠,——吃了我饲养着的可爱的小小的隐鼠。

……那是一个我的幼时的夏夜,我躺在一株大桂树下的小板桌上乘凉,祖母摇着芭蕉扇坐在桌旁,给我猜谜,讲故事。忽然,桂树上沙沙地有趾爪的爬搔声,一对闪闪的眼睛在暗中随声而下,使我吃惊,也将祖母讲着的话打断,另讲猫的故事了——

“你知道么?猫是老虎的先生。”她说。“小孩子怎么会知道呢,猫是老虎的师父。老虎本来是什么也不会的,就投到猫的门下来。猫就教给它扑的方法,捉的方法,吃的方法,像自己的捉老鼠一样。这些教完了;老虎想,本领都学到了,谁也比不过它了,只有老师的猫还比自己强,要是杀掉猫,自己便是最强的脚色了。它打定主意,就上前去扑猫。猫是早知道它的来意的,一跳,便上了树,老虎却只能眼睁睁地在树下蹲着。它还没有将一切本领传授完,还没有教给它上树。”

(节选自《朝花夕拾》)

1. 甲文开篇从“仇猫”写起,有什么作用?(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

交代写作缘由,开篇就直接写明本篇文章是针对“正人君子们”攻击作者“仇猫”而写作的。攻击者借“狗不是仇猫的么”,妄图以此诬蔑作者是狗,作者以此为话题自然地引出下文。

2. 品读选文,简析甲、乙两文在表达方式上的特点及作用。

(4分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

甲文以议论为主,是杂文笔调,引用“正人君子”文章的语句,如“负有指导青年责任的前辈”“不好惹”等,辛辣地讽刺了买办文人“正人君子”的虚伪性。乙文以记叙为主,作者追忆童年时救养的可爱的隐鼠遭到摧残的经历和感受,表明了自己同情弱小者和憎恶暴虐者的态度。

3. 联系原文,简析作者“仇猫”的近因和远因。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

近因:①猫的性情和别的猛兽不同,总是尽情折磨猎物后才吃下去;②与狮虎同族,却一副媚态;③到处嗷叫,闹得别人心烦。

远因:心爱的隐鼠被猫所吃,作者因而仇猫。

谢 谢

七年级上册

《朝花夕拾》

一、整本书阅读

(一)文学常识填空

1. 散文集《朝花夕拾》记录了鲁迅先生从童年到青年时期的生活经历。《藤野先生》是其中的一篇,这篇散文记叙了作者在日本 ________(地名)学医的生活。其中的________事件和__________________________事件令他感受到身为弱国国民所遭受的屈辱,同时也看到国人的麻木,这使他产生了___________的想法。

仙台

匿名信

看电影(或:幻灯片)

弃医从文

2. 根据题目要求,完成下列题目。

(1)“好。那么,走罢……S城人的脸早经看熟,如此而已,连心肝也似乎有些了然。总得寻别一类人们去”一语出自《_____________》。

(2)在南京矿务学堂一有空闲,就照例地吃侉饼、花生米、辣椒,看《___________》,表现出鲁迅探求真理的强烈欲望。

琐记

天演论

(3)根据以下提示写出人物名称。

①这是一个高大身材,长头发,眼球白多黑少的人,看人总像在渺视。( )

②他是一个高而瘦的老人,须发都花白了,还戴着大眼镜。( )

③她是一个精通礼节的妇人;她对自己的儿子虽然狠,对别家的孩子却好的。( )

④他的脸是长而胖的,他的一张药方上,总兼有一种特别的丸散和一种奇特的药引。( )

范爱农

寿镜吾

衍太太

陈莲河

3. 鲁迅在日本留学时认识了一位朋友,当时彼此都没有什么好感,但回国偶遇之后,交往甚密。这位朋友是________,他是徐锡麟的学生,后来因________而死。

4. 散文集《朝花夕拾》中《________》一文饱含着鲁迅对一位潦倒的同乡旧友的思念与同情;《二十四孝图》一文表明了鲁迅对封建孝道持____________的态度。

范爱农

溺水

范爱农

否定批判

5. 《琐记》中提到作者喜欢看的一本书是《________》。

6. 鲁迅首次知道“物竞天择”,接触赫胥黎、苏格拉底等人的思想是在矿路学堂,这段经历在《________》中提及。

7. 《朝花夕拾》中鲁迅先生说起儿时生活时常常出现对迎神赛会、看戏等情节的回忆,如《________》《________》。

天演论

琐记

无常

五猖会

(二)整体感知

8. 鲁迅是直面人生的斗士,他的作品如匕首,如投刀,直刺社会的黑暗与人性的丑陋;但他的作品也有温暖人心的一面,比如抒写童年生活,讴歌人性的美好。根据你的阅读体验,在空格处填上恰当的内容。

鲁迅作品 人物 人物描写 人物评点

《阿长与〈山海经〉》 阿长 “她于是十分喜欢似的,笑将起来,同时将一点冰冷的东西,塞在我的嘴里。我大吃一惊之后,也就忽而记得,这就是所谓福橘……” (1)__________

_______________

《(2)________》 (3)__________ “原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。” 认真负责,真诚热情,毫无民族偏见。

善良,关爱、疼爱“我”。

藤野先生

藤野先生

鲁迅作品 人物 人物描写 人物评点

《从百草园到三味 书屋》 寿镜吾 “他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用,普通总不过瞪几眼,大声道:‘读书!’” (4)____________

__________________________________

严而不厉。

续表

9. 鲁迅先生的作品中常有用笔冷静客观而意含褒贬的写法,下

面一例摘自《朝花夕拾》中的《琐记》,请概括其中的“褒贬”之意。

汉文教员反而惴惴地来问我们道:“华盛顿是什么东西呀 ”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

作者通过语言描写,刻画出当时教员思想之老化,头脑之古旧,对新观念的不接受与排斥。批评汉文教员缺乏新知识,暗示矿路学堂也非理想中的学校。

10. 鲁迅在《二十四孝图》里讲了_________________________

_______________________________________________________等孝道故事,揭示了封建孝道的虚伪和残酷。

“卧冰求鲤”“老莱娱亲”“郭巨埋儿”

11. 在《朝花夕拾》中,有几篇文章涉及儿童教育问题,有些观点在今天仍有借鉴意义。参照示例,结合内容说说鲁迅的儿童教育思想,完成表格。

篇目 内容 教育思想

《从百草园到三味书屋》 描述了“我”儿时在百草园得到的乐趣和在三味书屋读书的乏味生活。 鲁迅借此表达应尊重孩子天性,保护并激发孩子的想象力、创造力,让孩子快乐成长的教育思想。

续表

篇目 内容 教育思想

《五猖会》 (1)________________ _________________________________________________________ (2)________________

_______________________________________________________________

《二十四孝图》 写当时供给孩子的书籍形式粗拙,故事虚伪,违背人性。 (3)________________

_______________________________________________________________

写“我”心心念念的五猖会即将开始,父亲却强制“我”背《鉴略》。

鲁迅借此表达了家长应当了解孩子的心理需求、尊重孩子天性的教育思想。

鲁迅借此表达儿童读物要内容健康、适合儿童心理特点的教育思想。

12. 鲁迅在《无常》一文中,通过对无常的描述,指出“公正的裁判是在阴间”,以讽刺___________________________________

13. 下列不属于散文集《朝花夕拾》所包含的思想感情的一项是( )

A. 抒发对往日亲友和师长的怀念之情。

B. 批判当时社会封建思想习俗的不合理。

C. 写出强制性的封建教育对儿童天性的压制和摧残。

D. 表现中国农民的生命和活力是怎样被扼杀的。

当时社会上的“正人君子”之流。

D

14. 鲁迅在《琐记》一文中,用了“乌烟瘴气”一词来讥讽________________________________

15. 作者在《二十四孝图》中用“甚于洪水猛兽,非常广大,也非常长久,能使全中国化成一个麻胡,凡有孩子都死在他肚子里”,表达了鲁迅先生对_____________________的愤怒之情。

洋务派的办学情况。

妨害白话者

二、名著阅读模拟训练

(一)(10分)

不知怎地我们便都笑了起来,是互相的嘲笑和悲哀。他眼睛还是那样,然而奇怪,只这几年,头上却有了白发了,但也许本来就有,我先前没有留心到。他穿着很旧的布马褂,破布鞋,显得很寒素。谈起自己的经历来,他说他后来没有了学费,不能再留学,便回来了。回到故乡之后,又受着轻蔑,排斥,迫害,几乎无地可容。现在是躲在乡下,教着几个小学生糊口。但因为有时觉得很气闷,所以也趁了航船进城来。

他又告诉我现在爱喝酒,于是我们便喝酒。……一天我忽而记起在东京开同乡会时的旧事,便问他:

“那一天你专门反对我,而且故意似的,究竟是什么缘故呢?”

“你还不知道?我一向就讨厌你的,——不但我,我们。”

“你那时之前,早知道我是谁么?”

“怎么不知道。我们到横滨,来接的不就是子英和你么?你看不起我们,摇摇头,你自己还记得么?”

我略略一想,记得的,虽然是七八年前的事。那时是子英来约我的,说到横滨去接新来留学的同乡。汽船一到,看见一大堆,大概一共有十多人,一上岸便将行李放到税关上去候查检,关吏在衣箱中翻来翻去,忽然翻出一双绣花的弓鞋来,便放下公事,拿着仔细地看。我很不满,心里想,这些鸟男人,怎么带这东西来呢。自己不注意,那时也许就摇了摇头。检验完毕,在客店小坐之后,即须上火车。不料这一群读书人又在客车上让起坐

位来了,甲要乙坐在这位上,乙要丙去坐,揖让未终,火车已开,车身一摇,即刻跌倒了三四个。我那时也很不满,暗地里想:连火车上的坐位,他们也要分出尊卑来……。自己不注意,也许又摇了摇头。

(节选自《朝花夕拾》)

1. 作者不惜笔墨详写了引起误会的两次摇头——“绣花鞋事件”和“让座风波”,有何深意?(3分)

________________________________________________________________________________________________________________

2. 结合原著谈谈“我”对范爱农的感情变化。(3分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

揭示封建统治在人们思想上的根深蒂固,即使是革命者——陈伯平、马宗汉等也难脱其桎梏。

“我”在同乡会争执时厌恶范爱农;绍兴酒楼叙旧后,在冰释前嫌的交往中与范爱农相熟,成为朋友;报馆案风波后两人成为战友、知己;得知范爱农的死讯后,“我”深切怀念。

3.《朝花夕拾》以《范爱农》结束,有何意味?范爱农的典型遭际揭露了当时社会一个怎样的问题?(4分)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

《朝花夕拾》以《范爱农》结束,说明鲁迅先生重视辛亥革命失败的教训。通过范爱农的悲惨遭遇,表现了作者对旧民主革命的失望,揭露了辛亥革命的不彻底性。

(二)(10分)

凡有一处地方,如果出了文士学者或名流,他将笔头一扭,就很容易变成“模范县”。我的故乡,在汉末虽曾经虞仲翔先生揄扬过,但是那究竟太早了,后来到底免不了产生所谓“绍兴师爷”,不过也并非男女老小全是“绍兴师爷”,别的“下等人”也不少。这些“下等人”,要他们发什么“我们现在走的是一条狭窄险阻的小路,左面是一个广漠无际的泥潭,右面也是一片广漠无际的浮砂,前面是遥遥茫茫荫在薄雾的里面的目的地”那样

热昏似的妙语,是办不到的,可是在无意中,看得往这“荫在薄雾的里面的目的地”的道路很明白:求婚,结婚,养孩子,死亡。但这自然是专就我的故乡而言,若是“模范县”里的人民,那当然又作别论。他们——敝同乡“下等人”——的许多,活着,苦着,被流言,被反噬,因了积久的经验,知道阳间维持“公理”的只有一个会,而且这会的本身就是“遥遥茫茫”,于是乎势不得不发生对于阴间的神往。人是大抵自以为衔些冤抑的;活的“正人君子”们只能骗鸟,若问愚民,他就可以不假思索地回答你:公正的裁判是在阴间!

想到生的乐趣,生固然可以留恋;但想到生的苦趣,无常也不一定是恶客。无论贵贱,无论贫富,其时都是“一双空手见阎王”,有冤的得伸,有罪的就得罚。然而虽说是“下等人”,也何尝没有反省?自己做了一世人,又怎么样呢?未曾“跳到半天空”么?没有“放冷箭”么?无常的手里就拿着大算盘,你摆尽臭架子也无益。对付别人要滴水不羼的公理,对自己总还不如虽在阴司里也还能够寻到一点私情。然而那又究竟是阴间,阎罗

天子,牛首阿旁,还有中国人自己想出来的马面,都是并不兼差,真正主持公理的脚色,虽然他们并没有在报上发表过什么大文章。当还未做鬼之前,有时先不欺心的人们,遥想着将来,就又不能不想在整块的公理中,来寻一点情面的末屑,这时候,我们的活无常先生便见得可亲爱了,利中取大,害中取小,我们的古哲墨翟先生谓之“小取”云。

(节选自《朝花夕拾》)

1. 作者采用什么手法表现了怎样的主题思想?(3分)

________________________________________________________________________________________________________________

2. 怎样理解“公正的裁判是在阴间”这一句话?(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

运用对比的手法,深刻地刻画和讽刺了生活中的某些“人格”不如“鬼格”的人的丑陋面目。

寓指人间缺少公正的裁判和真理,表达了作者对黑暗现实的不满和对“正人君子”之流的辛辣嘲讽。

3. 文段运用了哪些表达方式?试从这一角度赏析鲁迅先生散文的艺术特色。(4分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

记叙、议论。作者融议论于记叙中,在记叙生活现象和人物时运用议论来发表自己对现实的看法,或讽刺,或针砭时事,于平凡中见真理。

三、比较阅读提升训练

(一)(10分)

(A)我所看的那些阴间的图画,都是家藏的老书,并非我所专有。我所收得的最先的画图本子,是一位长辈的赠品:《二十四孝图》。这虽然不过薄薄的一本书,但是下图上说,鬼少人多,又为我一人所独有,使我高兴极了。那里面的故事,似乎是谁都知道的;便是不识字的人,例如阿长,也只要一看图画便能够滔滔地讲出这一段的事迹。但是,我于高兴之余,接着就是扫兴,因为我请人讲完了二十四个故事之后,才知道“孝”有如此之难,对于先前痴心妄想,想做孝子的计划,完全绝望了。

(B)哦,原来世界上竟还有一个赫胥黎坐在书房里那么想,而且想得那么新鲜?一口气读下去,“物竞”“天择”也出来了,苏格拉第,柏拉图也出来了,斯多葛也出来了。学堂里又设立了一个阅报处,《时务报》不待言,还有《译学汇编》,那书面上的张廉卿一流的四个字,就蓝得很可爱。

“你这孩子有点不对了,拿这篇文章去看去,抄下来去看去。”一位本家的老辈严肃地对我说,而且递过一张报纸来。接来看时,“臣许应骙跪奏……”,那文章现在是一句也不记得了,总之是参康有为变法的;也不记得可曾抄了没有。

仍然自己不觉得有什么“不对”,一有闲空,就照例地吃侉饼,花生米,辣椒,看《天演论》。

(节选自《朝花夕拾》)

1. 选文A中“我”得到《二十四孝图》既高兴又扫兴的原因分别是什么?(4分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

“高兴”是因为书本里面的内容鬼少人多,又为“我”一人所独有。“扫兴”是因为“我”请人讲完了二十四个故事之后,才知道“孝”是有如此之难,对于先前痴心妄想,想做孝子的计划,完全绝望了。

2. 选文A、B流露出作者对封建旧道德的批判、对新知识的向往,请结合原著再举一例。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

示例:作者在《二十四孝图》中写“老莱娱亲”的故事讽刺了封建旧孝道的虚伪;在《藤野先生》中,描写自己到仙台学习新的医学技术流露出作者对新知识的向往。

3.《朝花夕拾》中还有哪些让你印象深刻的人物?请写出一个人物,并概述其身上发生的某件让你印象深刻的事。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

示例:长妈妈。她粗俗迷信,又爱唠叨,“我”不喜欢她,但她有一次费尽心思为“我”买来了“我”惦记已久的图画版的《山海经》,让“我”对她有了“新的敬意”。

(二)(10分)

(A)虽然背地里说人长短不是好事情,但倘使要我说句真心话,我可只得说:我实在不大佩服她。最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。我的家里一有些小风波,不知怎的我总疑心和这“切切察察”有些关系。又不许我走动,拔一株草,翻一块石头,就说我顽皮,要告诉我的母亲去了。一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,在床中间摆成一个“大”字,挤得我没有余地翻身,久睡在一角的席子上,又已经烤得那么热。推她呢,不动;叫她呢,也不闻。

(B)大概是太过于念念不忘了,连阿长也来问《山海经》是怎么一回事。这是我向来没有和她说过的,我知道她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。

过了十多天,或者一个月罢,我还很记得,是她告假回家以后的四五天,她穿着新的蓝布衫回来了,一见面,就将一包书递给我,高兴地说道:

“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”

我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。

(节选自《朝花夕拾》)

1. 阅读选文A,联系原文,说说“我”“实在不大佩服她”的原因。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

她“喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事”;又不许“我”走动,并动辄以告状相威胁;睡觉的姿态不好,占了过多的地方;满肚子麻烦的礼节等。

2. 阅读选文B,说说“又使我发生新的敬意”的原因。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

她给“我”弄到了绘图的《山海经》,这是“别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功”,又使“我”对她发生了“新的敬意”。

3. 你是如何看待长妈妈这个形象的?(4分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

长妈妈:有愚昧迷信的一面,但她身上保存着朴实善良的爱,令作者永生难忘。从长妈妈身上,我们看到鲁迅对底层劳动人民的感情,他既揭示他们身上愚昧麻木的一面,也歌颂他们身上美好善良的一面。

(三)(10分)

【甲】从去年起,仿佛听得有人说我是仇猫的。那根据自然是在我的那一篇《兔和猫》;这是自画招供,当然无话可说,——但倒也毫不介意。一到今年,我可很有点担心了。我是常不免于弄弄笔墨的,写了下来,印了出去,对于有些人似乎总是搔着痒处的时候少,碰着痛处的时候多。万一不谨,甚而至于得罪了名人或名教授,或者更甚而至于得罪了“负有指导青年责任的前辈”之流,可就危险已极。为什么呢 因为这些大脚色是

“不好惹”的。怎地“不好惹”呢 就是怕要浑身发热之后,做一封信登在报纸上,广告道:“看哪!狗不是仇猫的么 鲁迅先生却自己承认是仇猫的,而他还说要打‘落水狗’!”这“逻辑”的奥义,即在用我的话,来证明我倒是狗,于是而凡有言说,全都根本推翻,即使我说二二得四,三三见九,也没有一字不错。这些既然都错,则绅士口头的二二得七,三三见千等等,自然就不错了。

【乙】但是,这都是近时的话。再一回忆,我的仇猫却远在能够说出这些理由之前,也许是还在十岁上下的时候了。至今还分明记得,那原因是极其简单的:只因为它吃老鼠,——吃了我饲养着的可爱的小小的隐鼠。

……那是一个我的幼时的夏夜,我躺在一株大桂树下的小板桌上乘凉,祖母摇着芭蕉扇坐在桌旁,给我猜谜,讲故事。忽然,桂树上沙沙地有趾爪的爬搔声,一对闪闪的眼睛在暗中随声而下,使我吃惊,也将祖母讲着的话打断,另讲猫的故事了——

“你知道么?猫是老虎的先生。”她说。“小孩子怎么会知道呢,猫是老虎的师父。老虎本来是什么也不会的,就投到猫的门下来。猫就教给它扑的方法,捉的方法,吃的方法,像自己的捉老鼠一样。这些教完了;老虎想,本领都学到了,谁也比不过它了,只有老师的猫还比自己强,要是杀掉猫,自己便是最强的脚色了。它打定主意,就上前去扑猫。猫是早知道它的来意的,一跳,便上了树,老虎却只能眼睁睁地在树下蹲着。它还没有将一切本领传授完,还没有教给它上树。”

(节选自《朝花夕拾》)

1. 甲文开篇从“仇猫”写起,有什么作用?(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

交代写作缘由,开篇就直接写明本篇文章是针对“正人君子们”攻击作者“仇猫”而写作的。攻击者借“狗不是仇猫的么”,妄图以此诬蔑作者是狗,作者以此为话题自然地引出下文。

2. 品读选文,简析甲、乙两文在表达方式上的特点及作用。

(4分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

甲文以议论为主,是杂文笔调,引用“正人君子”文章的语句,如“负有指导青年责任的前辈”“不好惹”等,辛辣地讽刺了买办文人“正人君子”的虚伪性。乙文以记叙为主,作者追忆童年时救养的可爱的隐鼠遭到摧残的经历和感受,表明了自己同情弱小者和憎恶暴虐者的态度。

3. 联系原文,简析作者“仇猫”的近因和远因。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

近因:①猫的性情和别的猛兽不同,总是尽情折磨猎物后才吃下去;②与狮虎同族,却一副媚态;③到处嗷叫,闹得别人心烦。

远因:心爱的隐鼠被猫所吃,作者因而仇猫。

谢 谢