第三单元 统一多民族国家的巩固和社会的危机复习

文档属性

| 名称 | 第三单元 统一多民族国家的巩固和社会的危机复习 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 267.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-04-15 07:54:53 | ||

图片预览

文档简介

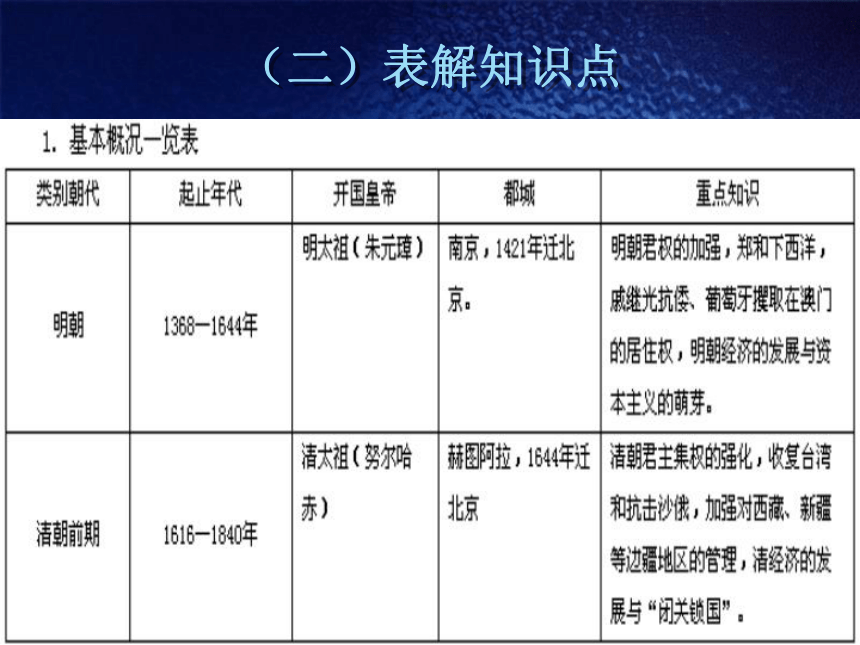

课件40张PPT。第三单元 统一多民族国家的巩固和社会的危机 (一)单元概述从公元1368年到公元1840年的明清时期,统一的多民族国家得到发展和巩固,经济和文化取得了一定成就。同时专制统治不断强化,对外闭关锁国,社会危机日益加深。

?

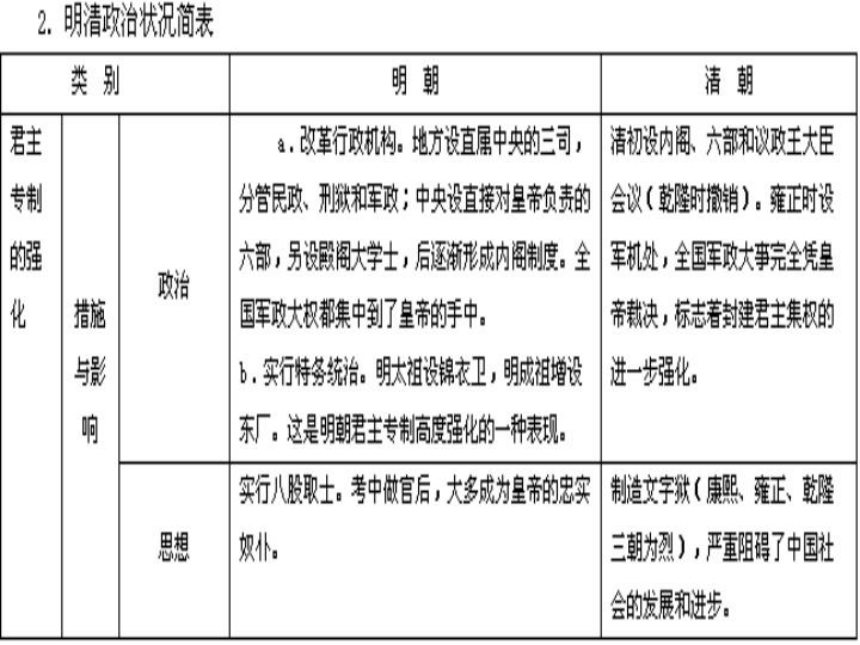

明朝加强了君主专制制度。满族建立清朝以后,进一步强化君主专制。

?

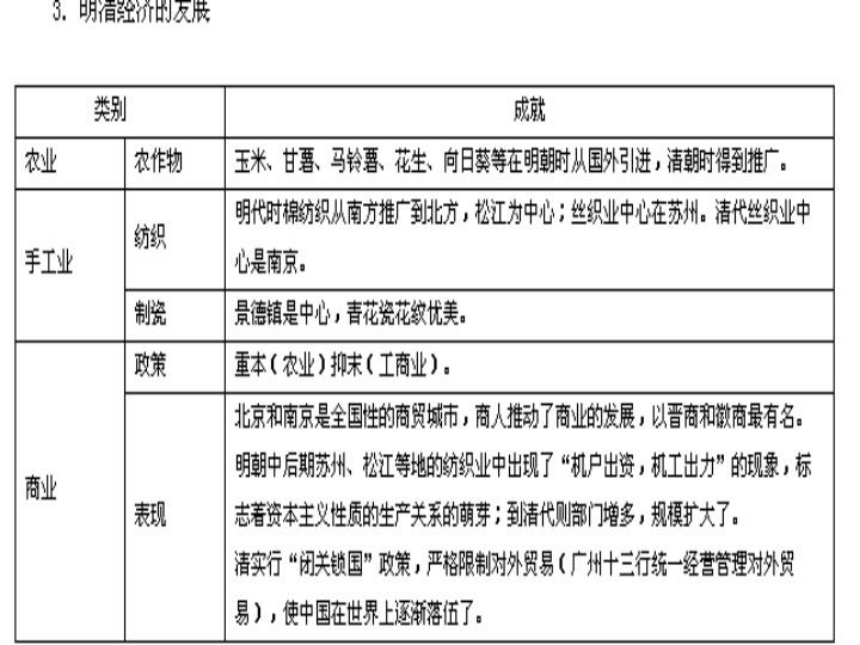

明朝的封建经济继续发展,中后期出现了资本主义萌芽。但是,明清的封建制度严重阻碍了新的生产关系的发展。清朝的闭关锁国,使中国在世界上逐渐落伍了。明清时期,政府加强了对边疆地区的管理,巩固和发展了统一的多民族国家,奠定了今天中国疆域的基础。郑成功收复台湾,维护了祖国的统一;清政府在台湾设府,进一步加强了对台湾的行政管辖。

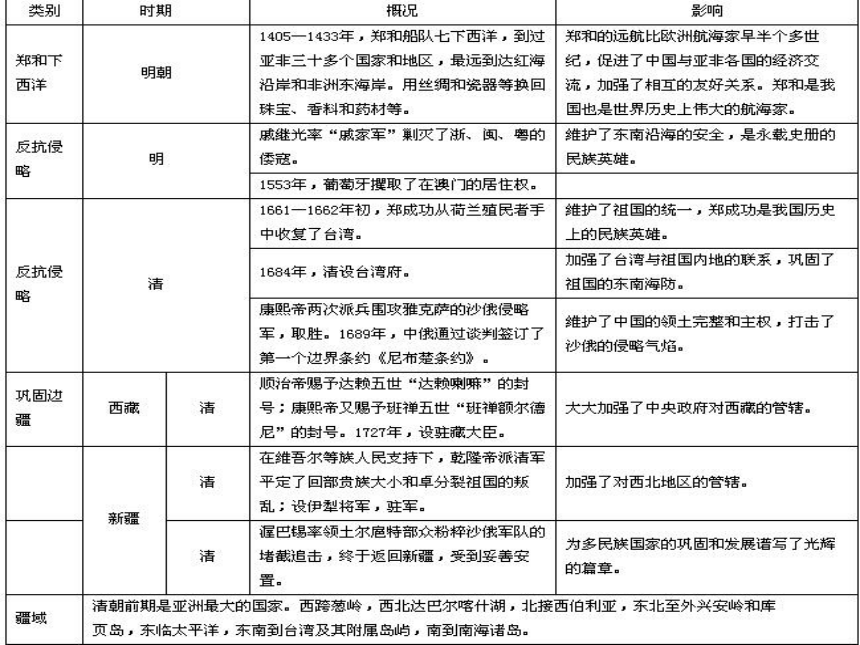

明清时期,中国对外联系密切。郑和七次下西洋的壮举,在世界航海史上占有重要地位。明朝中期以后,东南沿海军民展开了抗倭斗争。清朝军民对西方殖民势力的入侵,进行了有效抵抗。?

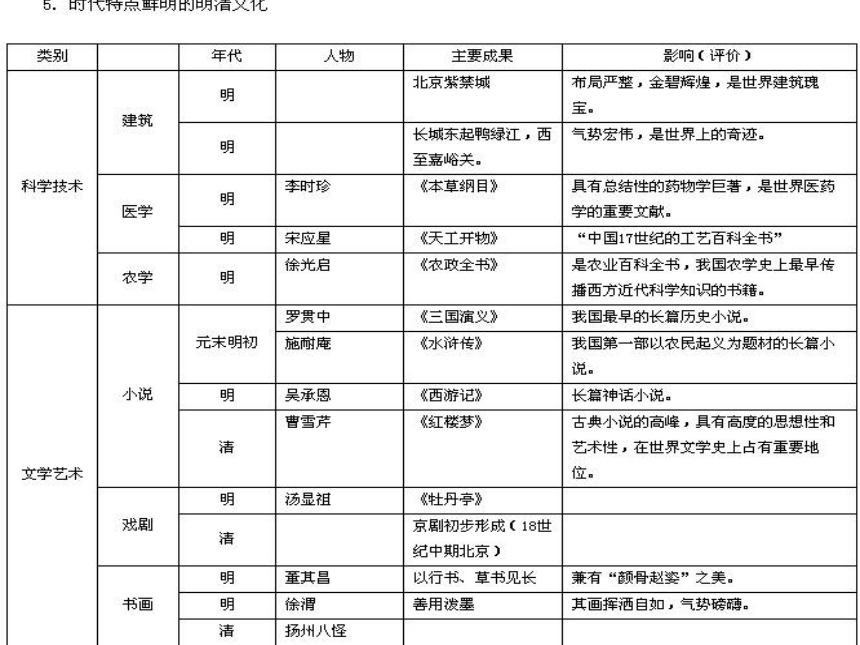

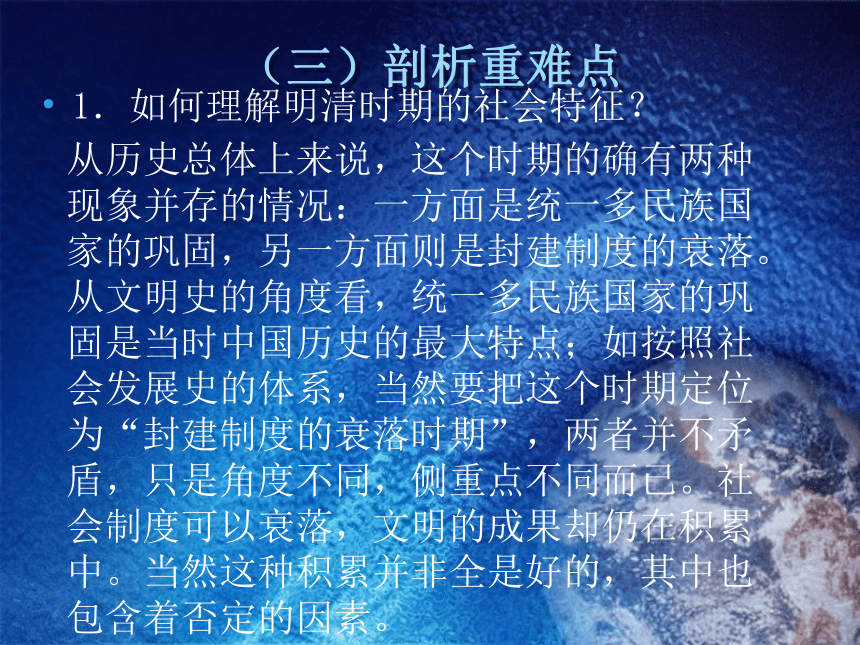

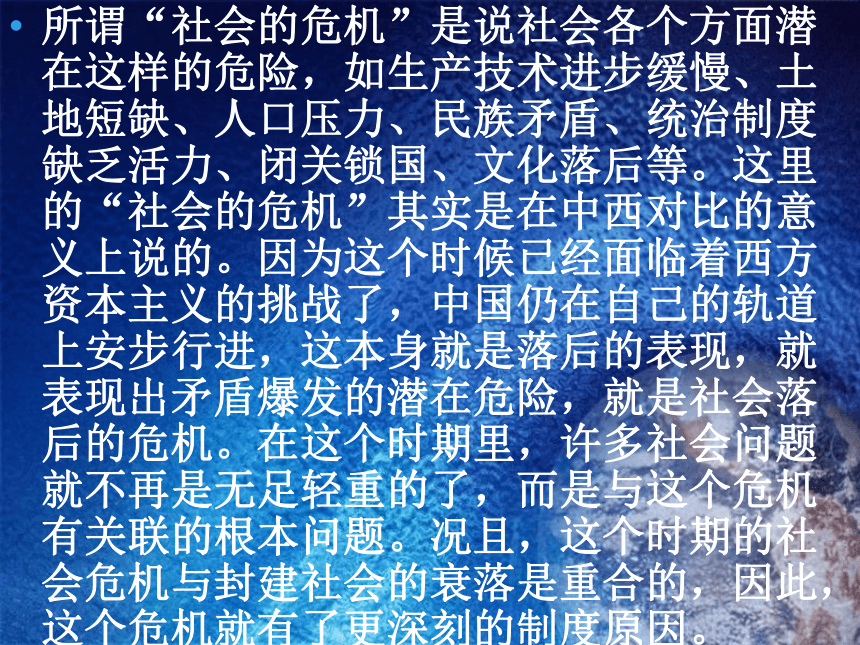

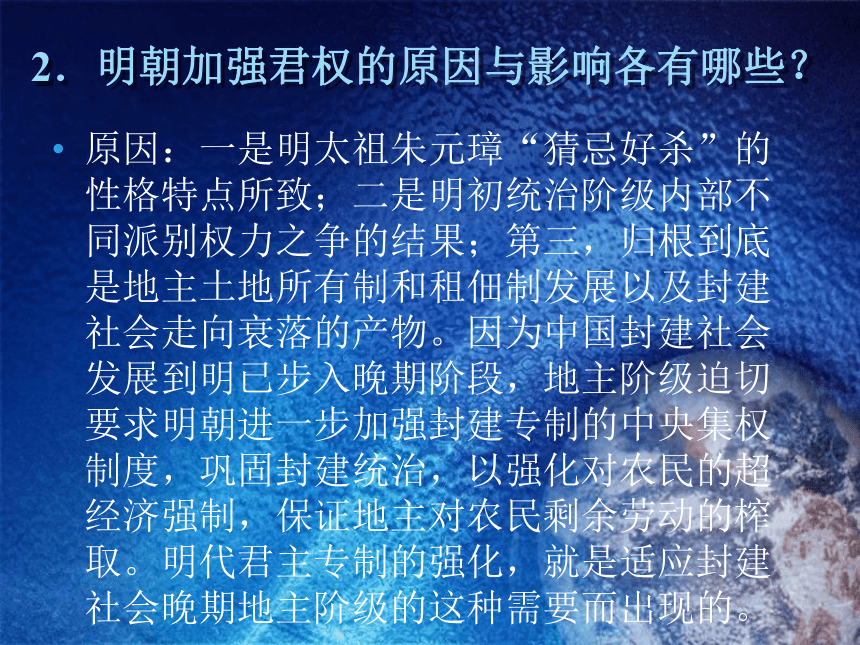

明清时期,集大成的科技著作相继问世;北京紫禁城和明长城体现了很高的建筑水平。明清小说、戏剧和书画艺术,成果丰硕。(二)表解知识点(三)剖析重难点1.如何理解明清时期的社会特征?从历史总体上来说,这个时期的确有两种现象并存的情况:一方面是统一多民族国家的巩固,另一方面则是封建制度的衰落。从文明史的角度看,统一多民族国家的巩固是当时中国历史的最大特点;如按照社会发展史的体系,当然要把这个时期定位为“封建制度的衰落时期”,两者并不矛盾,只是角度不同,侧重点不同而已。社会制度可以衰落,文明的成果却仍在积累中。当然这种积累并非全是好的,其中也包含着否定的因素。所谓“社会的危机”是说社会各个方面潜在这样的危险,如生产技术进步缓慢、土地短缺、人口压力、民族矛盾、统治制度缺乏活力、闭关锁国、文化落后等。这里的“社会的危机”其实是在中西对比的意义上说的。因为这个时候已经面临着西方资本主义的挑战了,中国仍在自己的轨道上安步行进,这本身就是落后的表现,就表现出矛盾爆发的潜在危险,就是社会落后的危机。在这个时期里,许多社会问题就不再是无足轻重的了,而是与这个危机有关联的根本问题。况且,这个时期的社会危机与封建社会的衰落是重合的,因此,这个危机就有了更深刻的制度原因。“统一多民族国家的巩固”与“社会的危机”是有矛盾的意味,但同时也是同一的。与以往相比,明清时期的国家管理毫无疑问是大大加强了,国家政体制度也更完善了,多民族国家的整体格局也较从前巩固了,但同时,它所潜藏着的矛盾和危险也较从前严重。2.明朝加强君权的原因与影响各有哪些?原因:一是明太祖朱元璋“猜忌好杀”的性格特点所致;二是明初统治阶级内部不同派别权力之争的结果;第三,归根到底是地主土地所有制和租佃制发展以及封建社会走向衰落的产物。因为中国封建社会发展到明已步入晚期阶段,地主阶级迫切要求明朝进一步加强封建专制的中央集权制度,巩固封建统治,以强化对农民的超经济强制,保证地主对农民剩余劳动的榨取。明代君主专制的强化,就是适应封建社会晚期地主阶级的这种需要而出现的。影响:其作用一方面在一段时间内暂时缓和了社会矛盾,巩固了明王朝的统治,创造了比较安定的政治局面,为明初经济的恢复和发展创造了条件,并起到维护和加强我国多民族国家统一的作用;另一方面也导致政治的腐败,抑制社会生产和科学文化的发展,阻滞资本主义萌芽的成长,给明朝的统治埋下了危机。3.明朝内阁制度是怎样形成的?明太祖废丞相后,六部直接对皇帝负责,君权空前加强,全国政务最后都集中到他身上,弄得他十分繁忙,遇到重大问题又无处商量。于是便在1380年置四辅官以协赞政务,后又仿效宋朝制度,置殿阁大学士以备顾问。明成祖即位后,选拔一批亲信的大臣参与重大政务决策,阁臣的设置从此成为常制,内阁制度基本形成。明仁宗、宣宗以后,逐渐形成阁权重于部权的局面。明世宗时,阁权进一步膨胀,直接控制了部、院。阁臣之中,又分出首辅、次辅和群辅,首辅更是权压六卿,已是“赫然真相”了。4.何谓八股取士?如何看待它?明朝规定,科举专取“四书”“五经”命题,并以宋儒朱熹的《四书集注》为依据,不能随意发表自己的见解。行文格式有严格规定,文章由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八部分组成,体用排偶,谓之八股文。历史上将明朝通过这种科举考试来选拔人才的方式称为八股取士。这是科举考试的重大变化,是明代君权加强在思想文化方面的体现。这种高压专制、严格控制的奴化训练对中国的思想文化、科学技术的发展造成严重阻碍,尤其是儒生们把考试做官作为自己学习的终极目的,只知道攻读“四书五经”,钻研八股,而不讲求实际学问,更背离了考试的初衷,败坏了学风。但如果仅从考试制度来看,明朝用八股文考试的办法,是考试规范化的结果,增大了考试标准的客观性,对于以后的考试制度也有借鉴意义。这的确是文官考试制度的进步。5.清朝大兴文字狱的背景是什么?清朝大兴文字狱,不是偶然的。首先,这是因为君主专制的统治在清代进一步加强,清廷为了树立其专制统治的淫威,不许人们有丝毫的不满和反抗,稍涉嫌疑,即刀斧随之,严加镇压。其次是由于民族矛盾的存在。清廷虽然竭力标榜“满汉一体”,实际上为了保护满洲贵族的特权,处处贯彻“首崇满洲”的原则,对广大汉族实行民族歧视和压迫的政策。为防范汉族人民的不满和反抗,就特别注意加强思想统治,甚至不惜采取血腥的镇压手段。6.清朝地方行政机构及其运转清朝地方行政机构分为省、道、府、县四级。此外,还有与省大体平行的边疆特别行政区。

?

内地18行省设总督和巡抚。总督是兼管两省或三省事务的高级地方官,巡抚是负责一省全面领导工作的首长,为名正言顺的地方大吏。这些总督和巡抚,都直接听从皇帝的指挥。他们的一切较为重大的政务都必须奏报皇帝,等候批示。康熙、雍正、乾隆、嘉庆几个皇帝,对地方督抚的有关奏报,都通过批示(雍正以后经过军机处)给予具体的指示和安排,地方督抚必须绝对执行。督抚偶有越轨行为和不顺意之处,立即撤换和查办。边疆特别行政区所设的将军和办事大臣,均由皇帝特简,他们同内地的总督巡抚一样,也必须听命于皇帝的指挥,按照皇帝的命令统领边地的军政要务。7.清行政机构关系图示8.郑和下西洋与哥伦布发现美洲的比较9.如何理解郑和下西洋的历史作用?大体上有如下三个方面:(1)为促进中国与东南亚、印度、阿拉伯和东非各国人民的友好往来,做出了卓越的贡献。它是明朝政治、经济以及综合国力强盛的反映和标志。郑和七次下西洋,作为和平的使者,宣扬国家之间的和睦相处,以提高国家的威望和国家地位;同时也有“耀兵异域”,显示中国强大国力的一面。许多国家纷纷派人带着当地的特产,随郑和船队来到京城,要求同中国发展友好关系,这都与郑和下西洋有着密切的联系。(2)郑和下西洋,遍访亚非三十多个国家和地区,不但是我国古代航海史上的空前壮举,就是在当时世界航海史上,也是规模最大的。它加强了中国与亚非各国人民之间的政治、经济以及文化交流和友好来往,使中国先进的文化传播到世界各地,同时也丰富了中国人民的地理和航海知识。另外,以郑和下西洋为契机,更多的中国人来到南洋,为南洋的开发和建设,做出了巨大的贡献。(3)郑和下西洋,并没有刺激中国手工业的发展,没有推动商品经济的发展。而且这种贸易,对国计民生关系不大,因为输入的商品多为香料、珍宝等高档消费奢侈品。同时也助长了中国封建统治者的不思进取,固步自封以及夜郎自大,更加不利于中国的政治经济革新。明政府的目的仅仅是为了显示中国的强大与富有,贸易背后巨大的耗费给人民增添了巨大的负担,从长远来看不利于社会的稳定。10.如何理解戚继光抗倭的性质与意义?“倭寇”主要是指日本的海盗、武士和浪人以及走私商人。由于明朝时期海防松弛,他们经常到我国沿海进行抢劫烧杀活动,严重威胁到了沿海居民正常的生产生活秩序。历史上称之为倭寇之患。因此,戚继光等人领导的抗倭斗争,其性质是一场反抗外来侵略的战争,是正义的民族自卫战争。鉴于此,戚继光被赋予中华民族的民族英雄是当之无愧的。民族英雄戚继光在人民的支持下,肃清侵扰我国东南沿海的倭寇,这是历史上我国人民抵御外侮的第一次胜利,捍卫了中国的主权,保障了我国沿海地区人民的生命和财产的安全。

?11.清巩固统一多民族国家的措施图示清朝的民族统治政策是比较成功的,在一定程度上增强了民族之间的团结,促进了边疆地区的经济、文化发展,维护了祖国的统一,为今天我国的版图奠定了基础。12.清朝疆域图示13.明朝前期与后期对外交往的特点有何区别?说明了什么?明前期,是当时世界上最发达的国家之一。郑和七下西洋,同亚非各国的经济和文化交流频繁,属于友好交往;明中后期,国势日渐衰落,倭寇入侵、倭患猖獗,戚继光领导了反侵略的抗倭斗争,并取得了胜利,然而中国与外来侵略势力的矛盾却日益尖锐,于是就有葡萄牙殖民者的入侵,攫取在我国澳门的居住权,并在那里开始了殖民活动。后两者表现为冲突和战争。明代对外交往特点的演变,非常直观地反映了当时处于封建社会的中国,在世界范围内开始落后了。14.“闭关锁国”有哪些主要表现,如何分析其历史影响?所谓“闭关锁国”政策是自明末以来,随着封建王权的日益强化,中国统治者对外指导思想逐渐由开放转向隔绝排外,开始长期推行一项主观割断中国与世界联系,使中国处于闭目塞听状态的治国方针它主要表现在以下两个方面: 其一,贸易上的表现。以种种手段限制对外贸易:清王朝严格限制造船规模,限制国产货物的出口;禁止中国人教授外国人汉文;尽量减少通商口岸的数量。统治者出于抵御西方海盗入侵的考虑而采取这种严格限制中外贸易的做法,有其一定的合理性,但是非正常地用强权阻断地区间的经济往来无疑是最无能的方法。其二,心理上的表现。明末以来的统治者对外心理表现出了失衡。一方面,夜郎自大,盲目地夸大中国在世界上的地位。另一方面,排斥西学,面对新的文化技术,统治者没有了接受的兴趣与交流的信心,少数开眼看世界的先进分子无力改变顽固保守的大环境。闭关锁国政策的严重后果:①限制了对外贸易和航海事业的发展,进而阻碍了资本主义因素的成长;②限制中外文化交流,妨碍了中国掌握世界先进思想文化和科学技术,使中国落伍了;③中国由于落后,最终陷入了被动挨打的局面。15.明朝科技发展的特点有哪些? 明朝我国科技发展的时代特点,即对传统古典科技的总结居多,对近代自然科学的运用和发展尚少,潜藏着发展停滞的危机。16.比较一下,明长城与秦长城有何不同?相同点:都具有军事防御功能。秦朝是为了抵御匈奴族的进攻,明朝是为了防卫蒙古骑兵的骚扰。不过,明长城是冷兵器时代最完整的军事防御体系。

?

不同点:起讫点有差异,秦长城西起临洮东到辽东,全长一万多里,明长城西起嘉峪关,东至鸭绿江,全长一万二千多里;建筑位置不一致,明长城的位置较秦长城靠南;选用材质不同,秦长城为土筑,明长城东段用条石和青砖砌筑,中段用土心砖(石)砌筑。

?

(四)学法指导1.归纳整理法。

?

归纳整理已经学习过的同类或同系列知识,有利于将零散的知识系统化,从而形成对某一方面历史的总体印象,是提高历史学习效率的捷径之一。示例:简单评述我国封建主义中央集权制发生、发展的过程。答案:中国从战国时进入封建社会。秦的时候,秦始皇建立了统一的封建的中央集权制国家。西汉的景帝、武帝时,解决了王国问题,汉武帝将地方的铸币权和盐铁经营权收归中央,又推行“罢黜百家,独尊儒术”的文化政策,使中央集权大大加强,形成大一统局面。隋唐时期,实行三省六部制,进一步完善了中央集权制。明清时期是封建社会的后期,统治者采取设置特务机构、采用八股取士和设置军机处、大兴文字狱等措施,大力强化君权。这些加强集权的措施,有利于国家的统一与巩固、社会的安定、民族的融合和生产的发展,具有积极的意义;但也产生了消极的作用,如钳制思想,严重阻碍科学技术的发展等。2.概括提炼法在众多的历史事件、历史人物中,提炼出他们的共同点,是历史学习能力的培养目标之一。一般要注意观察这些历史事件或历史人物的时代背景、主要过程和影响等,寻找相似或相同之处,从而概括提炼出带有共性的特征,收到举一反三、融会贯通的效果。示例:简要分析明清文化的时代特征。答案:明清时期,小说创作繁荣,出现了以《红楼梦》为代表的一大批著名作品。这一时期文学艺术具有鲜明的揭露封建制度,要求个性解放的特征。

明清时期,李时珍、徐光启、宋应星分别写成《本草纲目》《农政全书》《天工开物》,其特征是总结传统科学技术,开始学习西方科学知识。3.初中历史材料题的解答初中历史材料题一般是比较基本的要求,提问注重由浅入深,答案字数一般要求不多。在解答过程中应按照下列三个步骤完成:一、认真阅读材料是基础性的一步。要完整准确地把握题意,首先要将史料的意思弄明白。初中学生具备了初步的文言文与一定的现代文的阅读能力,但关键是要认真,要有耐心。认真阅读史料,除了阅读正文而外,还要注意阅读史料的按语和尾注。这些要素提示我们把这段史料还原到相应的历史环境下,有助于我们联想相关的历史知识,正确答题。二、仔细审题是答题的关键。审明题意是正确答题的前提。只有仔细审题,正确理解题意,才能准确回答,不至于答非所问。三、准确表述是高质量完成答题任务的保证。理解史料原意后,就要根据题目的要求有针对性地回答,千万不能丢、漏要点。这一步的关键是扣紧问题回答,不要画蛇添足。对史料里的有效信息要进行整合、概括。表述时做到语言准确、逻辑严谨、简明通畅。示例:阅读下列材料,结合所学历史知识回答问题。材料一:“仙娥今下嫁,骄子自同和。剑戟归田尽,牛羊绕塞多。”

?

──唐·张仲素《王昭君》

?

材料二:“关月夜悬青冢镜,塞云秋薄汉宫罗。君王莫信和亲策,生得胡雏虏更多。”

?

──唐·苏郁《咏和亲》请回答:(1)这两首唐诗的共同点是什么?其观点各是什么?

(2)请简单介绍昭君出塞的事迹。

(3)请综合上述唐诗,简略评价中国汉朝的和亲政策 (1)这两首唐诗的共同点是表达作者对汉代和亲政策的看法。张仲素赞扬王昭君出塞后,北部边境出现了和平景象;苏郁否定和亲政策,指出和亲政策不解决实际问题。(2)公元前1世纪,南匈奴呼韩邪单于来汉朝求和亲,宫女王昭君自请前往,汉元帝把她嫁给了呼韩邪单于。昭君和亲,促进了汉族和匈奴族的友好相处,推动了汉匈的经济文化交流。(3)在西汉国力还不够强大的情况下,采取同匈奴和亲的政策,不失为一种明智的选择,这对西汉取得暂时安定,发展生产,恢复国力起了积极作用,同时也促进了匈奴经济文化的发展。但和亲政策不能从根本上遏制匈奴贵族的贪欲,不能最终解决边患问题。

?

明朝加强了君主专制制度。满族建立清朝以后,进一步强化君主专制。

?

明朝的封建经济继续发展,中后期出现了资本主义萌芽。但是,明清的封建制度严重阻碍了新的生产关系的发展。清朝的闭关锁国,使中国在世界上逐渐落伍了。明清时期,政府加强了对边疆地区的管理,巩固和发展了统一的多民族国家,奠定了今天中国疆域的基础。郑成功收复台湾,维护了祖国的统一;清政府在台湾设府,进一步加强了对台湾的行政管辖。

明清时期,中国对外联系密切。郑和七次下西洋的壮举,在世界航海史上占有重要地位。明朝中期以后,东南沿海军民展开了抗倭斗争。清朝军民对西方殖民势力的入侵,进行了有效抵抗。?

明清时期,集大成的科技著作相继问世;北京紫禁城和明长城体现了很高的建筑水平。明清小说、戏剧和书画艺术,成果丰硕。(二)表解知识点(三)剖析重难点1.如何理解明清时期的社会特征?从历史总体上来说,这个时期的确有两种现象并存的情况:一方面是统一多民族国家的巩固,另一方面则是封建制度的衰落。从文明史的角度看,统一多民族国家的巩固是当时中国历史的最大特点;如按照社会发展史的体系,当然要把这个时期定位为“封建制度的衰落时期”,两者并不矛盾,只是角度不同,侧重点不同而已。社会制度可以衰落,文明的成果却仍在积累中。当然这种积累并非全是好的,其中也包含着否定的因素。所谓“社会的危机”是说社会各个方面潜在这样的危险,如生产技术进步缓慢、土地短缺、人口压力、民族矛盾、统治制度缺乏活力、闭关锁国、文化落后等。这里的“社会的危机”其实是在中西对比的意义上说的。因为这个时候已经面临着西方资本主义的挑战了,中国仍在自己的轨道上安步行进,这本身就是落后的表现,就表现出矛盾爆发的潜在危险,就是社会落后的危机。在这个时期里,许多社会问题就不再是无足轻重的了,而是与这个危机有关联的根本问题。况且,这个时期的社会危机与封建社会的衰落是重合的,因此,这个危机就有了更深刻的制度原因。“统一多民族国家的巩固”与“社会的危机”是有矛盾的意味,但同时也是同一的。与以往相比,明清时期的国家管理毫无疑问是大大加强了,国家政体制度也更完善了,多民族国家的整体格局也较从前巩固了,但同时,它所潜藏着的矛盾和危险也较从前严重。2.明朝加强君权的原因与影响各有哪些?原因:一是明太祖朱元璋“猜忌好杀”的性格特点所致;二是明初统治阶级内部不同派别权力之争的结果;第三,归根到底是地主土地所有制和租佃制发展以及封建社会走向衰落的产物。因为中国封建社会发展到明已步入晚期阶段,地主阶级迫切要求明朝进一步加强封建专制的中央集权制度,巩固封建统治,以强化对农民的超经济强制,保证地主对农民剩余劳动的榨取。明代君主专制的强化,就是适应封建社会晚期地主阶级的这种需要而出现的。影响:其作用一方面在一段时间内暂时缓和了社会矛盾,巩固了明王朝的统治,创造了比较安定的政治局面,为明初经济的恢复和发展创造了条件,并起到维护和加强我国多民族国家统一的作用;另一方面也导致政治的腐败,抑制社会生产和科学文化的发展,阻滞资本主义萌芽的成长,给明朝的统治埋下了危机。3.明朝内阁制度是怎样形成的?明太祖废丞相后,六部直接对皇帝负责,君权空前加强,全国政务最后都集中到他身上,弄得他十分繁忙,遇到重大问题又无处商量。于是便在1380年置四辅官以协赞政务,后又仿效宋朝制度,置殿阁大学士以备顾问。明成祖即位后,选拔一批亲信的大臣参与重大政务决策,阁臣的设置从此成为常制,内阁制度基本形成。明仁宗、宣宗以后,逐渐形成阁权重于部权的局面。明世宗时,阁权进一步膨胀,直接控制了部、院。阁臣之中,又分出首辅、次辅和群辅,首辅更是权压六卿,已是“赫然真相”了。4.何谓八股取士?如何看待它?明朝规定,科举专取“四书”“五经”命题,并以宋儒朱熹的《四书集注》为依据,不能随意发表自己的见解。行文格式有严格规定,文章由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八部分组成,体用排偶,谓之八股文。历史上将明朝通过这种科举考试来选拔人才的方式称为八股取士。这是科举考试的重大变化,是明代君权加强在思想文化方面的体现。这种高压专制、严格控制的奴化训练对中国的思想文化、科学技术的发展造成严重阻碍,尤其是儒生们把考试做官作为自己学习的终极目的,只知道攻读“四书五经”,钻研八股,而不讲求实际学问,更背离了考试的初衷,败坏了学风。但如果仅从考试制度来看,明朝用八股文考试的办法,是考试规范化的结果,增大了考试标准的客观性,对于以后的考试制度也有借鉴意义。这的确是文官考试制度的进步。5.清朝大兴文字狱的背景是什么?清朝大兴文字狱,不是偶然的。首先,这是因为君主专制的统治在清代进一步加强,清廷为了树立其专制统治的淫威,不许人们有丝毫的不满和反抗,稍涉嫌疑,即刀斧随之,严加镇压。其次是由于民族矛盾的存在。清廷虽然竭力标榜“满汉一体”,实际上为了保护满洲贵族的特权,处处贯彻“首崇满洲”的原则,对广大汉族实行民族歧视和压迫的政策。为防范汉族人民的不满和反抗,就特别注意加强思想统治,甚至不惜采取血腥的镇压手段。6.清朝地方行政机构及其运转清朝地方行政机构分为省、道、府、县四级。此外,还有与省大体平行的边疆特别行政区。

?

内地18行省设总督和巡抚。总督是兼管两省或三省事务的高级地方官,巡抚是负责一省全面领导工作的首长,为名正言顺的地方大吏。这些总督和巡抚,都直接听从皇帝的指挥。他们的一切较为重大的政务都必须奏报皇帝,等候批示。康熙、雍正、乾隆、嘉庆几个皇帝,对地方督抚的有关奏报,都通过批示(雍正以后经过军机处)给予具体的指示和安排,地方督抚必须绝对执行。督抚偶有越轨行为和不顺意之处,立即撤换和查办。边疆特别行政区所设的将军和办事大臣,均由皇帝特简,他们同内地的总督巡抚一样,也必须听命于皇帝的指挥,按照皇帝的命令统领边地的军政要务。7.清行政机构关系图示8.郑和下西洋与哥伦布发现美洲的比较9.如何理解郑和下西洋的历史作用?大体上有如下三个方面:(1)为促进中国与东南亚、印度、阿拉伯和东非各国人民的友好往来,做出了卓越的贡献。它是明朝政治、经济以及综合国力强盛的反映和标志。郑和七次下西洋,作为和平的使者,宣扬国家之间的和睦相处,以提高国家的威望和国家地位;同时也有“耀兵异域”,显示中国强大国力的一面。许多国家纷纷派人带着当地的特产,随郑和船队来到京城,要求同中国发展友好关系,这都与郑和下西洋有着密切的联系。(2)郑和下西洋,遍访亚非三十多个国家和地区,不但是我国古代航海史上的空前壮举,就是在当时世界航海史上,也是规模最大的。它加强了中国与亚非各国人民之间的政治、经济以及文化交流和友好来往,使中国先进的文化传播到世界各地,同时也丰富了中国人民的地理和航海知识。另外,以郑和下西洋为契机,更多的中国人来到南洋,为南洋的开发和建设,做出了巨大的贡献。(3)郑和下西洋,并没有刺激中国手工业的发展,没有推动商品经济的发展。而且这种贸易,对国计民生关系不大,因为输入的商品多为香料、珍宝等高档消费奢侈品。同时也助长了中国封建统治者的不思进取,固步自封以及夜郎自大,更加不利于中国的政治经济革新。明政府的目的仅仅是为了显示中国的强大与富有,贸易背后巨大的耗费给人民增添了巨大的负担,从长远来看不利于社会的稳定。10.如何理解戚继光抗倭的性质与意义?“倭寇”主要是指日本的海盗、武士和浪人以及走私商人。由于明朝时期海防松弛,他们经常到我国沿海进行抢劫烧杀活动,严重威胁到了沿海居民正常的生产生活秩序。历史上称之为倭寇之患。因此,戚继光等人领导的抗倭斗争,其性质是一场反抗外来侵略的战争,是正义的民族自卫战争。鉴于此,戚继光被赋予中华民族的民族英雄是当之无愧的。民族英雄戚继光在人民的支持下,肃清侵扰我国东南沿海的倭寇,这是历史上我国人民抵御外侮的第一次胜利,捍卫了中国的主权,保障了我国沿海地区人民的生命和财产的安全。

?11.清巩固统一多民族国家的措施图示清朝的民族统治政策是比较成功的,在一定程度上增强了民族之间的团结,促进了边疆地区的经济、文化发展,维护了祖国的统一,为今天我国的版图奠定了基础。12.清朝疆域图示13.明朝前期与后期对外交往的特点有何区别?说明了什么?明前期,是当时世界上最发达的国家之一。郑和七下西洋,同亚非各国的经济和文化交流频繁,属于友好交往;明中后期,国势日渐衰落,倭寇入侵、倭患猖獗,戚继光领导了反侵略的抗倭斗争,并取得了胜利,然而中国与外来侵略势力的矛盾却日益尖锐,于是就有葡萄牙殖民者的入侵,攫取在我国澳门的居住权,并在那里开始了殖民活动。后两者表现为冲突和战争。明代对外交往特点的演变,非常直观地反映了当时处于封建社会的中国,在世界范围内开始落后了。14.“闭关锁国”有哪些主要表现,如何分析其历史影响?所谓“闭关锁国”政策是自明末以来,随着封建王权的日益强化,中国统治者对外指导思想逐渐由开放转向隔绝排外,开始长期推行一项主观割断中国与世界联系,使中国处于闭目塞听状态的治国方针它主要表现在以下两个方面: 其一,贸易上的表现。以种种手段限制对外贸易:清王朝严格限制造船规模,限制国产货物的出口;禁止中国人教授外国人汉文;尽量减少通商口岸的数量。统治者出于抵御西方海盗入侵的考虑而采取这种严格限制中外贸易的做法,有其一定的合理性,但是非正常地用强权阻断地区间的经济往来无疑是最无能的方法。其二,心理上的表现。明末以来的统治者对外心理表现出了失衡。一方面,夜郎自大,盲目地夸大中国在世界上的地位。另一方面,排斥西学,面对新的文化技术,统治者没有了接受的兴趣与交流的信心,少数开眼看世界的先进分子无力改变顽固保守的大环境。闭关锁国政策的严重后果:①限制了对外贸易和航海事业的发展,进而阻碍了资本主义因素的成长;②限制中外文化交流,妨碍了中国掌握世界先进思想文化和科学技术,使中国落伍了;③中国由于落后,最终陷入了被动挨打的局面。15.明朝科技发展的特点有哪些? 明朝我国科技发展的时代特点,即对传统古典科技的总结居多,对近代自然科学的运用和发展尚少,潜藏着发展停滞的危机。16.比较一下,明长城与秦长城有何不同?相同点:都具有军事防御功能。秦朝是为了抵御匈奴族的进攻,明朝是为了防卫蒙古骑兵的骚扰。不过,明长城是冷兵器时代最完整的军事防御体系。

?

不同点:起讫点有差异,秦长城西起临洮东到辽东,全长一万多里,明长城西起嘉峪关,东至鸭绿江,全长一万二千多里;建筑位置不一致,明长城的位置较秦长城靠南;选用材质不同,秦长城为土筑,明长城东段用条石和青砖砌筑,中段用土心砖(石)砌筑。

?

(四)学法指导1.归纳整理法。

?

归纳整理已经学习过的同类或同系列知识,有利于将零散的知识系统化,从而形成对某一方面历史的总体印象,是提高历史学习效率的捷径之一。示例:简单评述我国封建主义中央集权制发生、发展的过程。答案:中国从战国时进入封建社会。秦的时候,秦始皇建立了统一的封建的中央集权制国家。西汉的景帝、武帝时,解决了王国问题,汉武帝将地方的铸币权和盐铁经营权收归中央,又推行“罢黜百家,独尊儒术”的文化政策,使中央集权大大加强,形成大一统局面。隋唐时期,实行三省六部制,进一步完善了中央集权制。明清时期是封建社会的后期,统治者采取设置特务机构、采用八股取士和设置军机处、大兴文字狱等措施,大力强化君权。这些加强集权的措施,有利于国家的统一与巩固、社会的安定、民族的融合和生产的发展,具有积极的意义;但也产生了消极的作用,如钳制思想,严重阻碍科学技术的发展等。2.概括提炼法在众多的历史事件、历史人物中,提炼出他们的共同点,是历史学习能力的培养目标之一。一般要注意观察这些历史事件或历史人物的时代背景、主要过程和影响等,寻找相似或相同之处,从而概括提炼出带有共性的特征,收到举一反三、融会贯通的效果。示例:简要分析明清文化的时代特征。答案:明清时期,小说创作繁荣,出现了以《红楼梦》为代表的一大批著名作品。这一时期文学艺术具有鲜明的揭露封建制度,要求个性解放的特征。

明清时期,李时珍、徐光启、宋应星分别写成《本草纲目》《农政全书》《天工开物》,其特征是总结传统科学技术,开始学习西方科学知识。3.初中历史材料题的解答初中历史材料题一般是比较基本的要求,提问注重由浅入深,答案字数一般要求不多。在解答过程中应按照下列三个步骤完成:一、认真阅读材料是基础性的一步。要完整准确地把握题意,首先要将史料的意思弄明白。初中学生具备了初步的文言文与一定的现代文的阅读能力,但关键是要认真,要有耐心。认真阅读史料,除了阅读正文而外,还要注意阅读史料的按语和尾注。这些要素提示我们把这段史料还原到相应的历史环境下,有助于我们联想相关的历史知识,正确答题。二、仔细审题是答题的关键。审明题意是正确答题的前提。只有仔细审题,正确理解题意,才能准确回答,不至于答非所问。三、准确表述是高质量完成答题任务的保证。理解史料原意后,就要根据题目的要求有针对性地回答,千万不能丢、漏要点。这一步的关键是扣紧问题回答,不要画蛇添足。对史料里的有效信息要进行整合、概括。表述时做到语言准确、逻辑严谨、简明通畅。示例:阅读下列材料,结合所学历史知识回答问题。材料一:“仙娥今下嫁,骄子自同和。剑戟归田尽,牛羊绕塞多。”

?

──唐·张仲素《王昭君》

?

材料二:“关月夜悬青冢镜,塞云秋薄汉宫罗。君王莫信和亲策,生得胡雏虏更多。”

?

──唐·苏郁《咏和亲》请回答:(1)这两首唐诗的共同点是什么?其观点各是什么?

(2)请简单介绍昭君出塞的事迹。

(3)请综合上述唐诗,简略评价中国汉朝的和亲政策 (1)这两首唐诗的共同点是表达作者对汉代和亲政策的看法。张仲素赞扬王昭君出塞后,北部边境出现了和平景象;苏郁否定和亲政策,指出和亲政策不解决实际问题。(2)公元前1世纪,南匈奴呼韩邪单于来汉朝求和亲,宫女王昭君自请前往,汉元帝把她嫁给了呼韩邪单于。昭君和亲,促进了汉族和匈奴族的友好相处,推动了汉匈的经济文化交流。(3)在西汉国力还不够强大的情况下,采取同匈奴和亲的政策,不失为一种明智的选择,这对西汉取得暂时安定,发展生产,恢复国力起了积极作用,同时也促进了匈奴经济文化的发展。但和亲政策不能从根本上遏制匈奴贵族的贪欲,不能最终解决边患问题。

同课章节目录

- 第一单元 繁荣与开放的社会

- 1 繁荣一时的隋朝

- 2 “贞观之治”

- 3 “开元盛世”

- 4 科举制的创立

- 5 “和同为一家”

- 6 对外友好往来

- 7 辉煌的隋唐文化(一)

- 8 辉煌的隋唐文化(二)

- 活动课一 历史短剧──文成公主入藏

- 第二单元 经济重心的南移和民族关系的发展

- 9 民族政权并立的时代

- 10 经济重心的南移

- 11 万千气象的宋代社会风貌

- 12 蒙古的兴起和元朝的建立

- 13 灿烂的宋元文化(一)

- 14 灿烂的宋元文化(二)

- 活动课二 历史画配文──话说《清明上河图》

- 第三单元 统一多民族国家的巩固和社会的危机

- 15 明朝君权的加强

- 16 中外的交往与冲突

- 17 君主集权的强化

- 18 收复台湾和抗击沙俄

- 19 统一多民族国家的巩固

- 20 明清经济的发展与“闭关锁国”

- 21 时代特点鲜明的明清文化(一)

- 22 时代特点鲜明的明清文化(二)

- 活动课四 设计历史知识示意图