江苏省海头高级中学2012-2013学年高二历史复习专题一《古代中国的政治制度》

文档属性

| 名称 | 江苏省海头高级中学2012-2013学年高二历史复习专题一《古代中国的政治制度》 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 145.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2013-04-15 08:20:02 | ||

图片预览

文档简介

【复习目标】

1.西周时期的政治制度:西周政权的建立与灭亡;西周的分封制和宗法制;西周时期政治制度的特点。

2.秦中央集权制度的形成:秦朝的统一;皇帝制度;中央官僚机构与郡县制;中央集权制度的形成。

3.汉到元政治制度的演变:郡国并行制;三省六部制;行省制度;选官制度。

4.明清君主专制的加强:明朝宰相制度的废除与内阁的出现;清朝军机处的设置。

5.古代中国政治制度的特点:古代中国政治制度的演变过程与特点;中央集权制度的社会影响。

【重点知识梳理】(结合课本、白皮书(1-3页),重点记忆)

【重点知识、史料合作探究】

1、(26分)礼仪是社会生活的重要内容,反映了一定的政治制度及其变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 艺祖(宋太祖)继位之一日,宰执范质等犹坐,艺祖曰:“吾目昏,可自持文书来看。”质等起,进呈罢,欲复位,已密令中使去其坐矣,遂为故事。

——邵博《邵氏闻见后录》

汉制,皇帝为丞相起(立);晋、六朝及唐,君臣皆坐;唯宋(群臣)乃立,元乃跪,后世从之。 ——康有为《拟免跪拜诏》

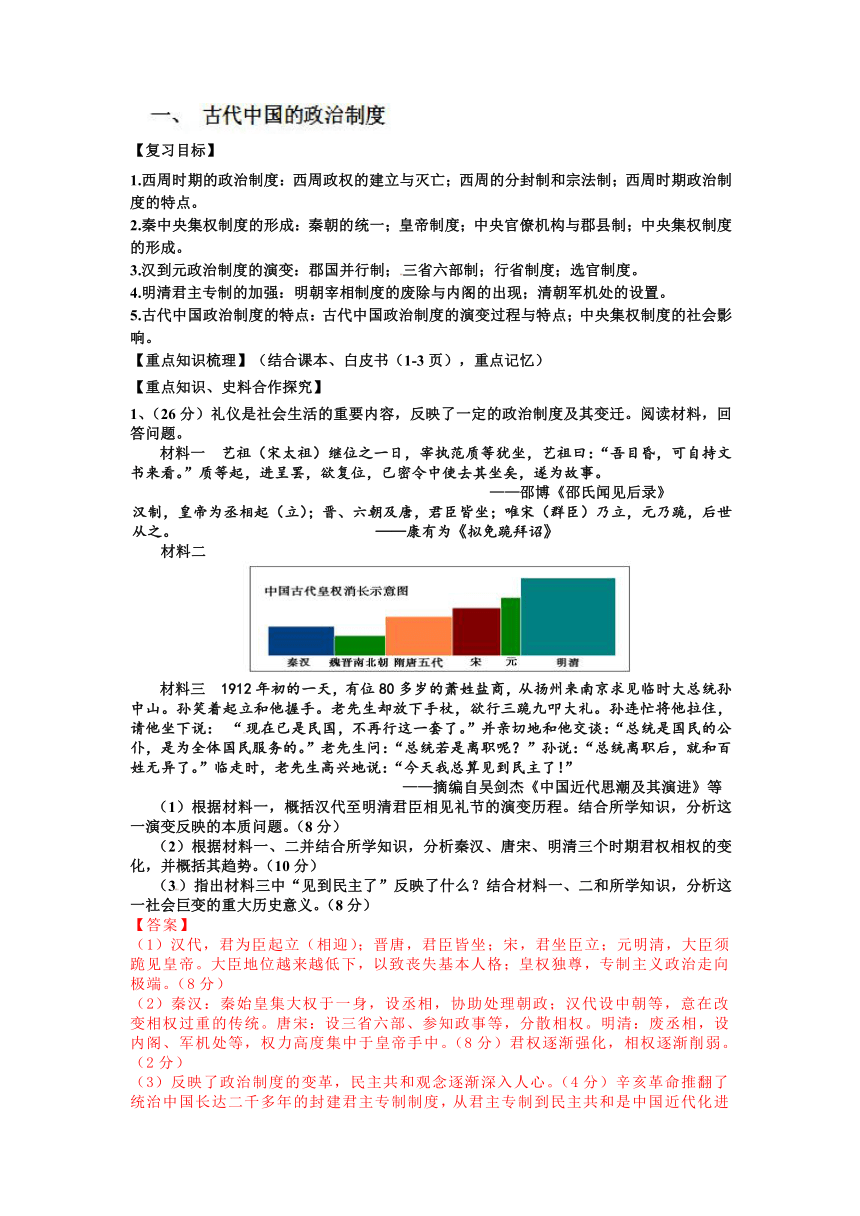

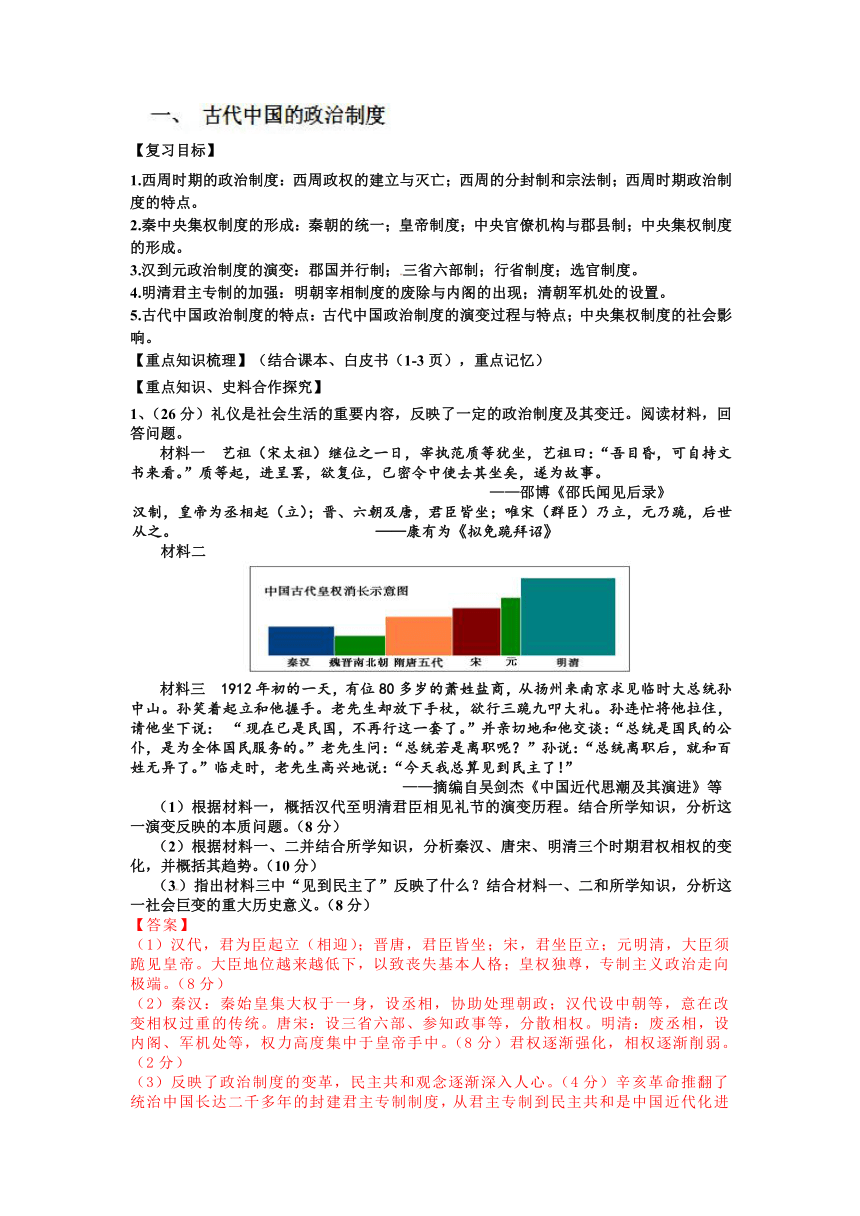

材料二

材料三 1912年初的一天,有位80多岁的萧姓盐商,从扬州来南京求见临时大总统孙中山。孙笑着起立和他握手。老先生却放下手杖,欲行三跪九叩大礼。孙连忙将他拉住,请他坐下说: “现在已是民国,不再行这一套了。”并亲切地和他交谈:“总统是国民的公仆,是为全体国民服务的。”老先生问:“总统若是离职呢?”孙说:“总统离职后,就和百姓无异了。”临走时,老先生高兴地说:“今天我总算见到民主了!”

——摘编自吴剑杰《中国近代思潮及其演进》等

(1)根据材料一,概括汉代至明清君臣相见礼节的演变历程。结合所学知识,分析这一演变反映的本质问题。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析秦汉、唐宋、明清三个时期君权相权的变化,并概括其趋势。(10分)

(3)指出材料三中“见到民主了”反映了什么?结合材料一、二和所学知识,分析这一社会巨变的重大历史意义。(8分)

【答案】

(1)汉代,君为臣起立(相迎);晋唐,君臣皆坐;宋,君坐臣立;元明清,大臣须跪见皇帝。大臣地位越来越低下,以致丧失基本人格;皇权独尊,专制主义政治走向极端。(8分)

(2)秦汉:秦始皇集大权于一身,设丞相,协助处理朝政;汉代设中朝等,意在改变相权过重的传统。唐宋:设三省六部、参知政事等,分散相权。明清:废丞相,设内阁、军机处等,权力高度集中于皇帝手中。(8分)君权逐渐强化,相权逐渐削弱。(2分)

(3)反映了政治制度的变革,民主共和观念逐渐深入人心。(4分)辛亥革命推翻了统治中国长达二千多年的封建君主专制制度,从君主专制到民主共和是中国近代化进程中显著的里程碑。(4分)

【重点知识、自我检测】

1.王国维在谈到早期国家权力时说:“盖诸侯之于天子,犹后世诸侯之于盟主,未有君臣之分也。”表明我国古代早期政治制度的一个重要特点是

A.王权与神权的紧密结合 B.以血缘关系分配政治权力

C.尚未实现权力的高度集中 D.具有相对延续性和稳定性

2.2010年4月5日是清明节,网上祭祀是近年来兴起的一种全新的祭祀方式,它借助互联网跨越时空的特征,将现实的纪念馆与公墓"搬"到网络上,方便人们随时随地祭祀已逝亲人。清明节这一传统节日有了现代化的气息。清明节扫墓祭祀的做法与我国历史上哪一制度直接相关 A.分封制 B.宗法制 C.君主专制 D.世袭制

3.“(周)王夺郑伯(郑庄公,春秋初年诸侯)政,郑伯不朝。秋,王与诸侯伐郑,郑伯御(抵抗)之……(周)王卒大败,祝聃(郑伯的臣下)射(周)王中肩。”对这段史料所反映的实质问题,下列说法最恰当的是

A.周王讨伐不来朝见的诸侯 B.诸侯有抵抗周王进攻的权利

C.西周宗法制度等级森严 D.分封制在春秋初年开始瓦解

4.《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人义以治国,国危无日矣。故一则治,异制乱。一则安,民则危。”由此可见作者主张

A.思想自由 B.分权而治 C.兼听则明 D.君主专制

5.秦始皇说:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”始皇为解决上述问题,“求其宁息”的措施是

A.焚书坑儒 B.推行郡县制 C.攻打匈奴 D.修筑长城

6.秦始皇为巩固其统治在地方推行郡县制,郡县制能在巩固其统治方面发挥积极作用,最主要的因素在于

A.郡县长官权力很大,忠于皇帝 B.郡县长官皆世袭封地,职责稳定

C.郡县长官频繁调动,难成气候 D.中央对地方垂直管理,控制加强

7.徐天麟在《西汉会要》中说:“汉高祖龙兴,取周秦之制而兼用之,其亦有意于矫前世之弊矣。”以下制度的实行印证了这一观点的是

A.宗法制 B.三公九卿制 C.皇帝制 D.郡国并行制

8.《隋书》记载,隋炀帝时(刘)炫修律令。刘炫曰“……往者州唯置纲纪,郡置守丞,县唯令而已。其所具僚,则长官自辟,受诏赴任,每州不过数十。今则不然,大小之官,悉由吏部,纤介之迹,皆属考功,……”从这段材料中可以反映出

①官吏的选拔和任命途径发生变化 ②专制主义中央集权制度的加强

③隋朝的三省六部制已经开始运行 ④反映了相权在不断增强的趋势

A.①② B.①③ C.①②③ D.①②③④

9.“它排除了丞相个人专断,相权过大威胁皇权而出现的政治危机,而且增强了决策施政的程序性、合理性,提高了行政率。”“它”是指

A.西汉中、外朝制度 B .唐朝三省六部制 C.元朝行省制度 D.明朝内阁制度

10.“严密的行政、控制和告诫仍都需要,因为不讲人情的选拔制原则……与渗透在儒家伦理中的家族和个人联系背道而驰。”(《剑桥中国史》)材料所述的“选拔制”是

A.先秦的世袭制 B.汉代的察举制 C.魏晋的九品中正制 D.隋唐的科举制

11.美国史学家墨菲在《亚洲史》中指出“在宋朝,得到选拔的成功官员中,有三分之一多来自平民家庭,如此高的社会地位升迁比例……是惊人的。”下列各项中,与此现象的出现直接相关的是

A.科举制度的进一步发展 B.程朱理学的出现

C.君主专制中央集权的加强 D.商品经济的繁荣

12.名为《天下九边分野,人迹路程全图》的古地图,图中标注有“天下两京十三省府州县路程”字样,据此判断地图应绘制于:

A.秦朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

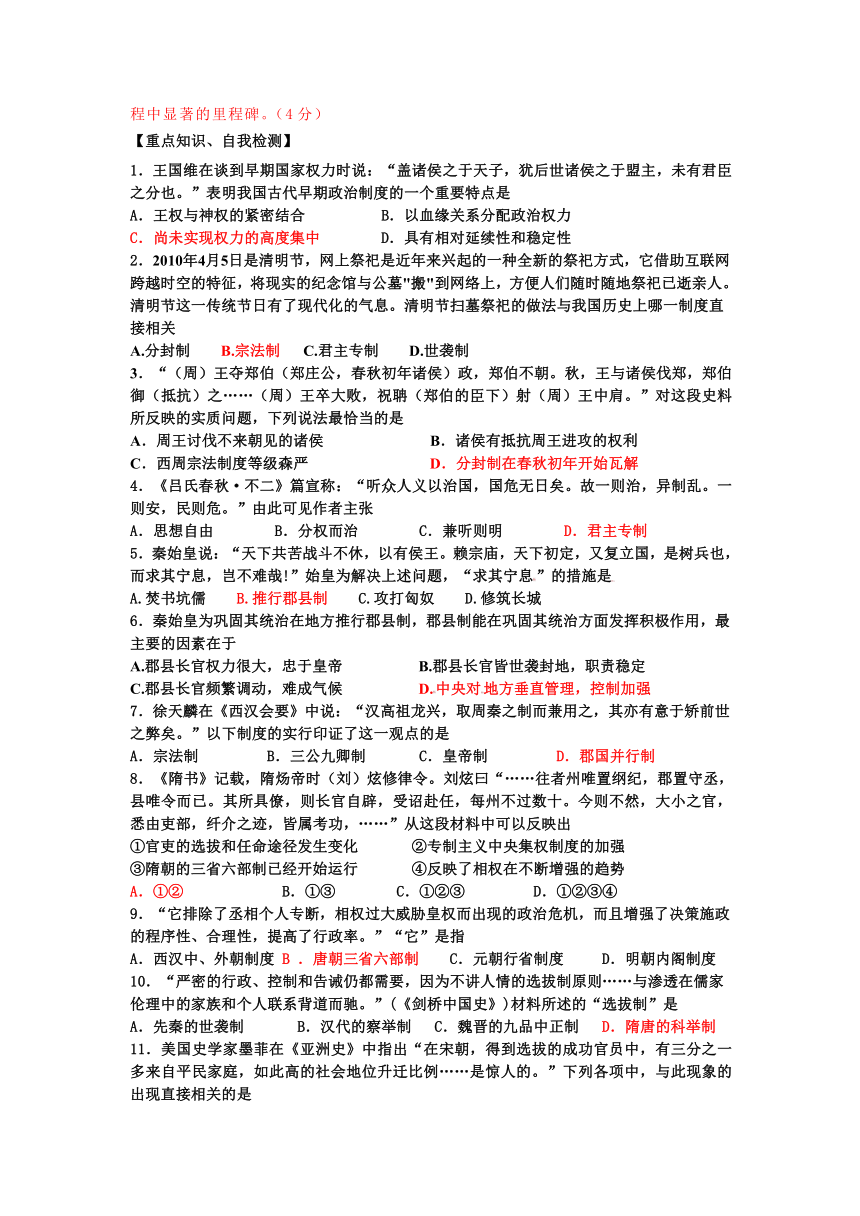

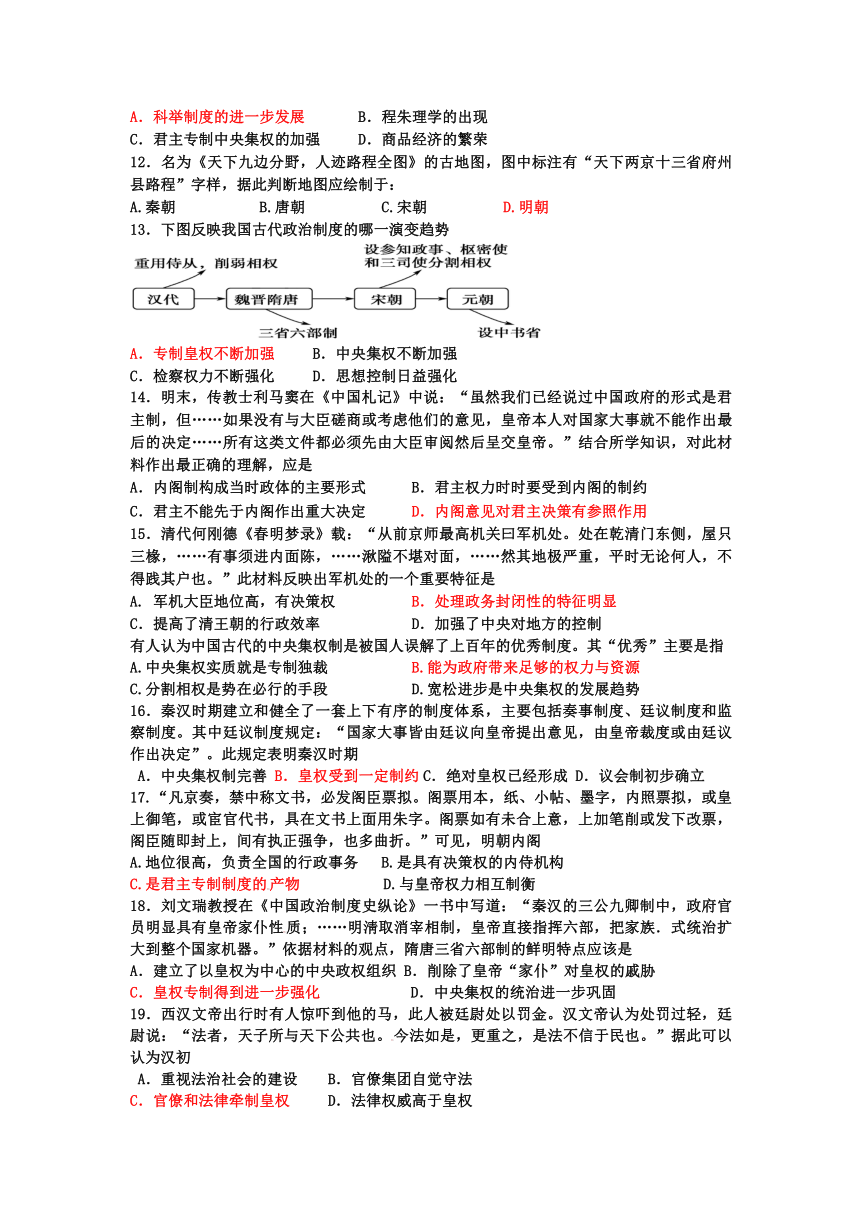

13.下图反映我国古代政治制度的哪一演变趋势

A.专制皇权不断加强 B.中央集权不断加强

C.检察权力不断强化 D.思想控制日益强化

明末,传教士利马窦在《中国札记》中说:“虽然我们已经说过中国政府的形式是君主制,但……如果没有与大臣磋商或考虑他们的意见,皇帝本人对国家大事就不能作出最后的决定……所有这类文件都必须先由大臣审阅然后呈交皇帝。”结合所学知识,对此材料作出最正确的理解,应是

内阁制构成当时政体的主要形式 B.君主权力时时要受到内阁的制约

C.君主不能先于内阁作出重大决定 D.内阁意见对君主决策有参照作用

15.清代何刚德《春明梦录》载:“从前京师最高机关曰军机处。处在乾清门东侧,屋只三椽,……有事须进内面陈,……湫隘不堪对面,……然其地极严重,平时无论何人,不得践其户也。”此材料反映出军机处的一个重要特征是

A. 军机大臣地位高,有决策权 B.处理政务封闭性的特征明显

C.提高了清王朝的行政效率 D.加强了中央对地方的控制

有人认为中国古代的中央集权制是被国人误解了上百年的优秀制度。其“优秀”主要是指

A.中央集权实质就是专制独裁 B.能为政府带来足够的权力与资源

C.分割相权是势在必行的手段 D.宽松进步是中央集权的发展趋势

16.秦汉时期建立和健全了一套上下有序的制度体系,主要包括奏事制度、廷议制度和监察制度。其中廷议制度规定:“国家大事皆由廷议向皇帝提出意见,由皇帝裁度或由廷议作出决定”。此规定表明秦汉时期

A.中央集权制完善 B.皇权受到一定制约C.绝对皇权已经形成 D.议会制初步确立

17.“凡京奏,禁中称文书,必发阁臣票拟。阁票用本,纸、小帖、墨字,内照票拟,或皇上御笔,或宦官代书,具在文书上面用朱字。阁票如有未合上意,上加笔削或发下改票,阁臣随即封上,间有执正强争,也多曲折。”可见,明朝内阁

A.地位很高,负责全国的行政事务 B.是具有决策权的内侍机构

C.是君主专制制度的产物 D.与皇帝权力相互制衡

18.刘文瑞教授在《中国政治制度史纵论》一书中写道:“秦汉的三公九卿制中,政府官员明显具有皇帝家仆性质;……明淸取消宰相制,皇帝直接指挥六部,把家族.式统治扩大到整个国家机器。”依据材料的观点,隋唐三省六部制的鲜明特点应该是

A.建立了以皇权为中心的中央政权组织 B.削除了皇帝“家仆”对皇权的戚胁

C.皇权专制得到进一步强化 D.中央集权的统治进一步巩固

19.西汉文帝出行时有人惊吓到他的马,此人被廷尉处以罚金。汉文帝认为处罚过轻,廷尉说:“法者,天子所与天下公共也。今法如是,更重之,是法不信于民也。”据此可以认为汉初

A.重视法治社会的建设 B.官僚集团自觉守法

C.官僚和法律牵制皇权 D.法律权威高于皇权

20. 秦汉以后,中国存在一种“官无封建,而吏有封建”的政治现象。它指的是官员和胥吏的职位均不得世袭,但胥吏却常常利用办事程序繁琐、官员不熟悉政务之机,使其职位实际成为自家的“封建”领地。造成这种现象的根源在于

A.分封制的长期存在 B.官僚政治的弊端 C.中央集权的削弱 D.行政效率的低下

21.阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一 唐代科举取士,以进士、明经两科为主,“大抵众科之目,进士尤为贵,其得人亦最为盛焉”。

唐代明经、进士两科的考试内容

初试

二试

三试

明经

选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条

口答诸经大义十条

答时务策三道

进士

选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条

作诗、赋、文各一篇

作时务策五道

——摘编自陈茂同《中国历代选官制度》等

材料二 在中世纪的英国,宫廷和政府之间没有明确界限,官员主要由国王遴选,并被视为国王的仆人。资产阶级革命爆发后,文官开始出现。光荣革命后,国王和权贵行使有封建特权色彩的官职恩赐权来任用官员。直至18世纪末,文官录用仍无常规可据,文官录用权主要由国王、宫廷权贵和各部长官直接行使,私人关系和个人感情成为获取官职的关键因素。

工业革命催生英国近代文官制度。1853年政府有关部门提出《关于建立常任英国文官制度的报告》,建议实行公开竞争考试录用制,并认为考试科目应有四类:古典文学;数学和自然科学;政治经济学、法学和近现代哲学;现代语言、近现代史和国际法。1855年文官改革令是以择优取士的方式取代官职恩赐制的重要起点。1870年枢密院关于文官制改革的命令规定,多数重要文官职位必须按照文官制度委员会的要求,通过公开竞争考试,择优录用。该令的颁布成为英国近代文官制度建立的标志。

——摘编自阎照祥《英国政治制度史》等

(1)在唐代明经、进士两科考试中,为何进士科“其得人亦最为盛焉”?(6分)

(2)指出唐代科举取士与中世纪英国官员选用的主要区别。(10分)

(3)如何理解“工业革命催生了英国近代文官制度”?(6分)

(4)指出唐代科举制与英国近代文官考试制度在推动社会进步方面的共同之处。(10分)

【自我质疑、问题】(有哪些疑问没有解决)

参考答案:(1)明经科侧重对经义的记忆和解读;进士科侧重对文学素养和处理时务能力的考查,更有利于选拔人才(6分)

?(2)公开考试,择优录用,考生来源广泛(5分);主要由国王遴选,对象主要是国王的亲信和随从(5分)

?(3)经济规模扩大,社会分工更为复杂,要求政府进行高效的专业化和制度化管理,要求文官具备较高的知识水平和管理能力(6分)??

?(4)打破了特权阶层对官职的垄断,扩大了统治基础;增进社会公平、公正,有利于人才脱颖而出;提高官员队伍素质,加强对社会的有效管理。?

1.西周时期的政治制度:西周政权的建立与灭亡;西周的分封制和宗法制;西周时期政治制度的特点。

2.秦中央集权制度的形成:秦朝的统一;皇帝制度;中央官僚机构与郡县制;中央集权制度的形成。

3.汉到元政治制度的演变:郡国并行制;三省六部制;行省制度;选官制度。

4.明清君主专制的加强:明朝宰相制度的废除与内阁的出现;清朝军机处的设置。

5.古代中国政治制度的特点:古代中国政治制度的演变过程与特点;中央集权制度的社会影响。

【重点知识梳理】(结合课本、白皮书(1-3页),重点记忆)

【重点知识、史料合作探究】

1、(26分)礼仪是社会生活的重要内容,反映了一定的政治制度及其变迁。阅读材料,回答问题。

材料一 艺祖(宋太祖)继位之一日,宰执范质等犹坐,艺祖曰:“吾目昏,可自持文书来看。”质等起,进呈罢,欲复位,已密令中使去其坐矣,遂为故事。

——邵博《邵氏闻见后录》

汉制,皇帝为丞相起(立);晋、六朝及唐,君臣皆坐;唯宋(群臣)乃立,元乃跪,后世从之。 ——康有为《拟免跪拜诏》

材料二

材料三 1912年初的一天,有位80多岁的萧姓盐商,从扬州来南京求见临时大总统孙中山。孙笑着起立和他握手。老先生却放下手杖,欲行三跪九叩大礼。孙连忙将他拉住,请他坐下说: “现在已是民国,不再行这一套了。”并亲切地和他交谈:“总统是国民的公仆,是为全体国民服务的。”老先生问:“总统若是离职呢?”孙说:“总统离职后,就和百姓无异了。”临走时,老先生高兴地说:“今天我总算见到民主了!”

——摘编自吴剑杰《中国近代思潮及其演进》等

(1)根据材料一,概括汉代至明清君臣相见礼节的演变历程。结合所学知识,分析这一演变反映的本质问题。(8分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析秦汉、唐宋、明清三个时期君权相权的变化,并概括其趋势。(10分)

(3)指出材料三中“见到民主了”反映了什么?结合材料一、二和所学知识,分析这一社会巨变的重大历史意义。(8分)

【答案】

(1)汉代,君为臣起立(相迎);晋唐,君臣皆坐;宋,君坐臣立;元明清,大臣须跪见皇帝。大臣地位越来越低下,以致丧失基本人格;皇权独尊,专制主义政治走向极端。(8分)

(2)秦汉:秦始皇集大权于一身,设丞相,协助处理朝政;汉代设中朝等,意在改变相权过重的传统。唐宋:设三省六部、参知政事等,分散相权。明清:废丞相,设内阁、军机处等,权力高度集中于皇帝手中。(8分)君权逐渐强化,相权逐渐削弱。(2分)

(3)反映了政治制度的变革,民主共和观念逐渐深入人心。(4分)辛亥革命推翻了统治中国长达二千多年的封建君主专制制度,从君主专制到民主共和是中国近代化进程中显著的里程碑。(4分)

【重点知识、自我检测】

1.王国维在谈到早期国家权力时说:“盖诸侯之于天子,犹后世诸侯之于盟主,未有君臣之分也。”表明我国古代早期政治制度的一个重要特点是

A.王权与神权的紧密结合 B.以血缘关系分配政治权力

C.尚未实现权力的高度集中 D.具有相对延续性和稳定性

2.2010年4月5日是清明节,网上祭祀是近年来兴起的一种全新的祭祀方式,它借助互联网跨越时空的特征,将现实的纪念馆与公墓"搬"到网络上,方便人们随时随地祭祀已逝亲人。清明节这一传统节日有了现代化的气息。清明节扫墓祭祀的做法与我国历史上哪一制度直接相关 A.分封制 B.宗法制 C.君主专制 D.世袭制

3.“(周)王夺郑伯(郑庄公,春秋初年诸侯)政,郑伯不朝。秋,王与诸侯伐郑,郑伯御(抵抗)之……(周)王卒大败,祝聃(郑伯的臣下)射(周)王中肩。”对这段史料所反映的实质问题,下列说法最恰当的是

A.周王讨伐不来朝见的诸侯 B.诸侯有抵抗周王进攻的权利

C.西周宗法制度等级森严 D.分封制在春秋初年开始瓦解

4.《吕氏春秋·不二》篇宣称:“听众人义以治国,国危无日矣。故一则治,异制乱。一则安,民则危。”由此可见作者主张

A.思想自由 B.分权而治 C.兼听则明 D.君主专制

5.秦始皇说:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”始皇为解决上述问题,“求其宁息”的措施是

A.焚书坑儒 B.推行郡县制 C.攻打匈奴 D.修筑长城

6.秦始皇为巩固其统治在地方推行郡县制,郡县制能在巩固其统治方面发挥积极作用,最主要的因素在于

A.郡县长官权力很大,忠于皇帝 B.郡县长官皆世袭封地,职责稳定

C.郡县长官频繁调动,难成气候 D.中央对地方垂直管理,控制加强

7.徐天麟在《西汉会要》中说:“汉高祖龙兴,取周秦之制而兼用之,其亦有意于矫前世之弊矣。”以下制度的实行印证了这一观点的是

A.宗法制 B.三公九卿制 C.皇帝制 D.郡国并行制

8.《隋书》记载,隋炀帝时(刘)炫修律令。刘炫曰“……往者州唯置纲纪,郡置守丞,县唯令而已。其所具僚,则长官自辟,受诏赴任,每州不过数十。今则不然,大小之官,悉由吏部,纤介之迹,皆属考功,……”从这段材料中可以反映出

①官吏的选拔和任命途径发生变化 ②专制主义中央集权制度的加强

③隋朝的三省六部制已经开始运行 ④反映了相权在不断增强的趋势

A.①② B.①③ C.①②③ D.①②③④

9.“它排除了丞相个人专断,相权过大威胁皇权而出现的政治危机,而且增强了决策施政的程序性、合理性,提高了行政率。”“它”是指

A.西汉中、外朝制度 B .唐朝三省六部制 C.元朝行省制度 D.明朝内阁制度

10.“严密的行政、控制和告诫仍都需要,因为不讲人情的选拔制原则……与渗透在儒家伦理中的家族和个人联系背道而驰。”(《剑桥中国史》)材料所述的“选拔制”是

A.先秦的世袭制 B.汉代的察举制 C.魏晋的九品中正制 D.隋唐的科举制

11.美国史学家墨菲在《亚洲史》中指出“在宋朝,得到选拔的成功官员中,有三分之一多来自平民家庭,如此高的社会地位升迁比例……是惊人的。”下列各项中,与此现象的出现直接相关的是

A.科举制度的进一步发展 B.程朱理学的出现

C.君主专制中央集权的加强 D.商品经济的繁荣

12.名为《天下九边分野,人迹路程全图》的古地图,图中标注有“天下两京十三省府州县路程”字样,据此判断地图应绘制于:

A.秦朝 B.唐朝 C.宋朝 D.明朝

13.下图反映我国古代政治制度的哪一演变趋势

A.专制皇权不断加强 B.中央集权不断加强

C.检察权力不断强化 D.思想控制日益强化

明末,传教士利马窦在《中国札记》中说:“虽然我们已经说过中国政府的形式是君主制,但……如果没有与大臣磋商或考虑他们的意见,皇帝本人对国家大事就不能作出最后的决定……所有这类文件都必须先由大臣审阅然后呈交皇帝。”结合所学知识,对此材料作出最正确的理解,应是

内阁制构成当时政体的主要形式 B.君主权力时时要受到内阁的制约

C.君主不能先于内阁作出重大决定 D.内阁意见对君主决策有参照作用

15.清代何刚德《春明梦录》载:“从前京师最高机关曰军机处。处在乾清门东侧,屋只三椽,……有事须进内面陈,……湫隘不堪对面,……然其地极严重,平时无论何人,不得践其户也。”此材料反映出军机处的一个重要特征是

A. 军机大臣地位高,有决策权 B.处理政务封闭性的特征明显

C.提高了清王朝的行政效率 D.加强了中央对地方的控制

有人认为中国古代的中央集权制是被国人误解了上百年的优秀制度。其“优秀”主要是指

A.中央集权实质就是专制独裁 B.能为政府带来足够的权力与资源

C.分割相权是势在必行的手段 D.宽松进步是中央集权的发展趋势

16.秦汉时期建立和健全了一套上下有序的制度体系,主要包括奏事制度、廷议制度和监察制度。其中廷议制度规定:“国家大事皆由廷议向皇帝提出意见,由皇帝裁度或由廷议作出决定”。此规定表明秦汉时期

A.中央集权制完善 B.皇权受到一定制约C.绝对皇权已经形成 D.议会制初步确立

17.“凡京奏,禁中称文书,必发阁臣票拟。阁票用本,纸、小帖、墨字,内照票拟,或皇上御笔,或宦官代书,具在文书上面用朱字。阁票如有未合上意,上加笔削或发下改票,阁臣随即封上,间有执正强争,也多曲折。”可见,明朝内阁

A.地位很高,负责全国的行政事务 B.是具有决策权的内侍机构

C.是君主专制制度的产物 D.与皇帝权力相互制衡

18.刘文瑞教授在《中国政治制度史纵论》一书中写道:“秦汉的三公九卿制中,政府官员明显具有皇帝家仆性质;……明淸取消宰相制,皇帝直接指挥六部,把家族.式统治扩大到整个国家机器。”依据材料的观点,隋唐三省六部制的鲜明特点应该是

A.建立了以皇权为中心的中央政权组织 B.削除了皇帝“家仆”对皇权的戚胁

C.皇权专制得到进一步强化 D.中央集权的统治进一步巩固

19.西汉文帝出行时有人惊吓到他的马,此人被廷尉处以罚金。汉文帝认为处罚过轻,廷尉说:“法者,天子所与天下公共也。今法如是,更重之,是法不信于民也。”据此可以认为汉初

A.重视法治社会的建设 B.官僚集团自觉守法

C.官僚和法律牵制皇权 D.法律权威高于皇权

20. 秦汉以后,中国存在一种“官无封建,而吏有封建”的政治现象。它指的是官员和胥吏的职位均不得世袭,但胥吏却常常利用办事程序繁琐、官员不熟悉政务之机,使其职位实际成为自家的“封建”领地。造成这种现象的根源在于

A.分封制的长期存在 B.官僚政治的弊端 C.中央集权的削弱 D.行政效率的低下

21.阅读材料并结合所学知识,回答下列问题。

材料一 唐代科举取士,以进士、明经两科为主,“大抵众科之目,进士尤为贵,其得人亦最为盛焉”。

唐代明经、进士两科的考试内容

初试

二试

三试

明经

选《礼记》或《左传》之一及《孝经》《论语》《尔雅》,每经帖十条

口答诸经大义十条

答时务策三道

进士

选《礼记》或《左传》之一及《尔雅》,每经帖十条

作诗、赋、文各一篇

作时务策五道

——摘编自陈茂同《中国历代选官制度》等

材料二 在中世纪的英国,宫廷和政府之间没有明确界限,官员主要由国王遴选,并被视为国王的仆人。资产阶级革命爆发后,文官开始出现。光荣革命后,国王和权贵行使有封建特权色彩的官职恩赐权来任用官员。直至18世纪末,文官录用仍无常规可据,文官录用权主要由国王、宫廷权贵和各部长官直接行使,私人关系和个人感情成为获取官职的关键因素。

工业革命催生英国近代文官制度。1853年政府有关部门提出《关于建立常任英国文官制度的报告》,建议实行公开竞争考试录用制,并认为考试科目应有四类:古典文学;数学和自然科学;政治经济学、法学和近现代哲学;现代语言、近现代史和国际法。1855年文官改革令是以择优取士的方式取代官职恩赐制的重要起点。1870年枢密院关于文官制改革的命令规定,多数重要文官职位必须按照文官制度委员会的要求,通过公开竞争考试,择优录用。该令的颁布成为英国近代文官制度建立的标志。

——摘编自阎照祥《英国政治制度史》等

(1)在唐代明经、进士两科考试中,为何进士科“其得人亦最为盛焉”?(6分)

(2)指出唐代科举取士与中世纪英国官员选用的主要区别。(10分)

(3)如何理解“工业革命催生了英国近代文官制度”?(6分)

(4)指出唐代科举制与英国近代文官考试制度在推动社会进步方面的共同之处。(10分)

【自我质疑、问题】(有哪些疑问没有解决)

参考答案:(1)明经科侧重对经义的记忆和解读;进士科侧重对文学素养和处理时务能力的考查,更有利于选拔人才(6分)

?(2)公开考试,择优录用,考生来源广泛(5分);主要由国王遴选,对象主要是国王的亲信和随从(5分)

?(3)经济规模扩大,社会分工更为复杂,要求政府进行高效的专业化和制度化管理,要求文官具备较高的知识水平和管理能力(6分)??

?(4)打破了特权阶层对官职的垄断,扩大了统治基础;增进社会公平、公正,有利于人才脱颖而出;提高官员队伍素质,加强对社会的有效管理。?

同课章节目录

- 第一单元 古代中国的政治制度

- 第1课 夏、商、西周的政治制度

- 第2课 秦朝中央集权制度的形成

- 第3课 从汉至元政治制度的演变

- 第4课 明清君主专制的加强

- 第二单元 古代希腊罗马的政治制度

- 第5课 古代希腊民主政治

- 第6课 罗马法的起源与发展

- 第三单元 近代西方资本主义政治制度的确立与发展

- 第7课 英国君主立宪制的建立

- 第8课 美国联邦政府的建立

- 第9课 资本主义政治制度在欧洲大陆的扩展

- 第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流

- 第10课 鸦片战争

- 第11课 太平天国运动

- 第12课 甲午中日战争和八国联军侵华

- 第13课 辛亥革命

- 第14课 新民主主义革命的崛起

- 第15课 国共的十年对峙

- 第16课 抗日战争

- 第17课 解放战争

- 第五单元 从科学社会主义理论到社会主义制度的建立

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月革命的胜利

- 第六单元 现代中国的政治建设与祖国统一

- 第20课 新中国的民主政治建设

- 第21课 民主政治建设的曲折发展

- 第22课 祖国统一大业

- 第七单元 现代中国的对外关系

- 第23课 新中国初期的外交

- 第24课 开创外交新局面

- 第八单元 当今世界政治格局的多极化趋势

- 第25课 两极世界的形成

- 第26课 世界多极化趋势的出现

- 第27课 世纪之交的世界格局