第18课 冷战与国际格局的演变 课件

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

历史部编版

中外历史刚要下

第18课 冷战与国际格局的演变

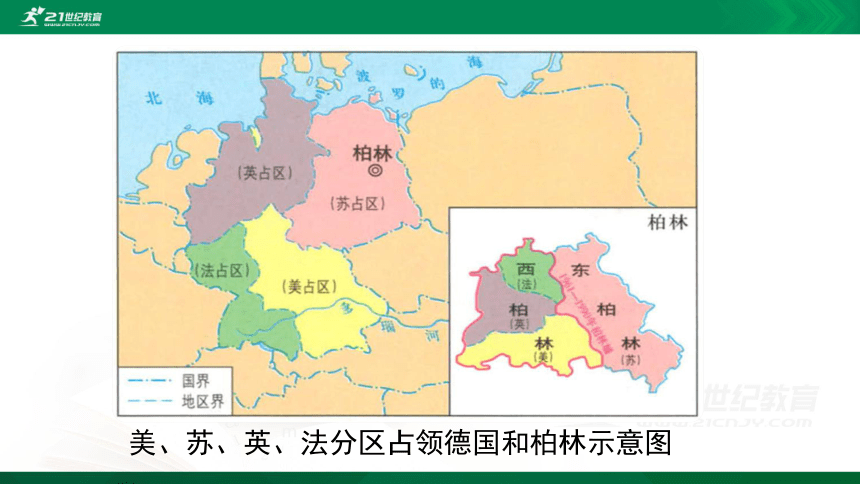

第二次世界大战后,德国及其首都柏林被美国、苏联、英国和法国分区占领,后来美、英、法的占领区合并为西占区。1948年6月,柏林西占区单独实行币制改革,引发苏联不满。苏联封锁了西柏林与外界的水、陆交通,切断了对西柏林的电、煤、食品等供应。美国通过“空中走廊”向西柏林的居民提供生活必需品。这是美苏在冷战中的第一次严重对峙,即第一次柏林危机。德国的分裂已不可避免。

美、苏、英、法分区占领德国和柏林示意图

冷战与两极格局

冷战(含义)是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。

冷战特点

第二次世界大战结束后不久,美国就在“反对共产主义扩张”的旗号下,对苏联实行遏制政策和敌对行动,率先挑起了冷战。苏联予以反击。

冷战的发生有其深刻的根源。

第二次世界大战结束后,美国和苏联这两个社会制度完全不同的超级大国,

在消灭了法西斯这个共同敌人之后,战时同盟的基础不复存在。

两国的国家利益存在严重冲突,意识形态也尖锐对立。

冷战原因

冷战根本原因

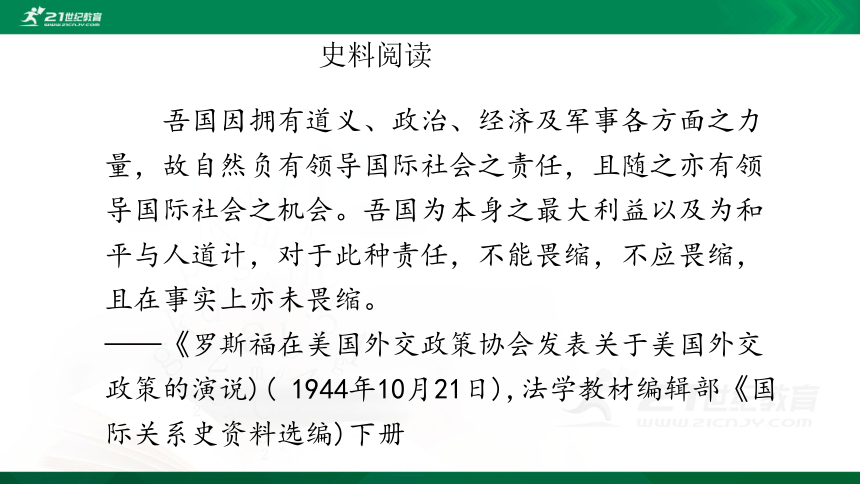

史料阅读

吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——《罗斯福在美国外交政策协会发表关于美国外交政策的演说)( 1944年10月21日),法学教材编辑部《国际关系史资料选编)下册

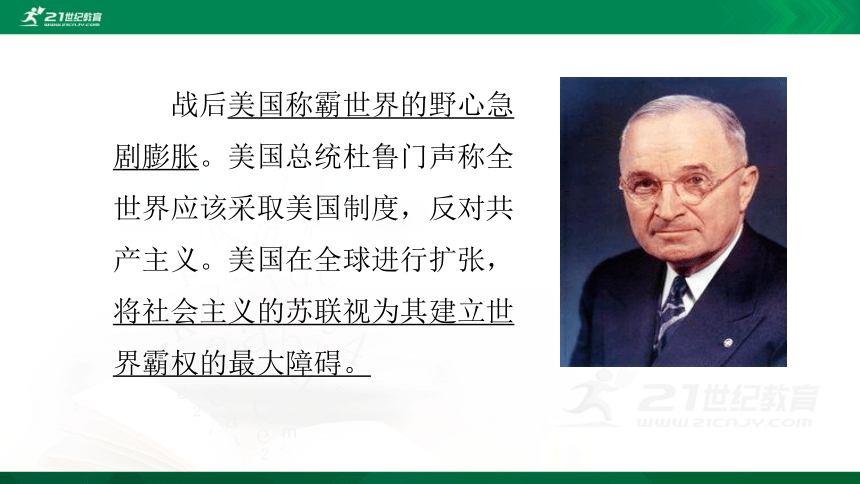

战后美国称霸世界的野心急剧膨胀。美国总统杜鲁门声称全世界应该采取美国制度,反对共产主义。美国在全球进行扩张,将社会主义的苏联视为其建立世界霸权的最大障碍。

战后的苏联希望有一个和平的国际环境恢复经济,发展社会主义。苏联极其关心自己的安全,特别是西部边界的安全。为确保东欧国家对苏友好,苏联努力扩大自己在东欧的影响,与美国发生了尖锐矛盾。

随着冷战的发生和发展,逐渐形成了两极格局。

思考点

美苏为何从战时盟友党为战后对手

二战中美苏两国成为盟友的原因——利益的相同,共同抵抗法西斯,到二战后法西斯的覆灭使美苏结盟的利益基础不复存在,而两国在国家战略、国家利益、社会制度、意识形态等方面存在巨大差异,使它们在贯彻雅尔塔体系的过程中矛盾不断

从这张图中可以清楚地看到二战后苏联与波兰的边界西移,苏联得到了原来波兰东部的一部分领土,而波兰的西部边界进一步西移,波兰获得了德国(当时的德意志民主共和国)的一部分领土,包括原德国的东普鲁士。

第二次世界大战后波兰领土变迁示意图

学思之窗

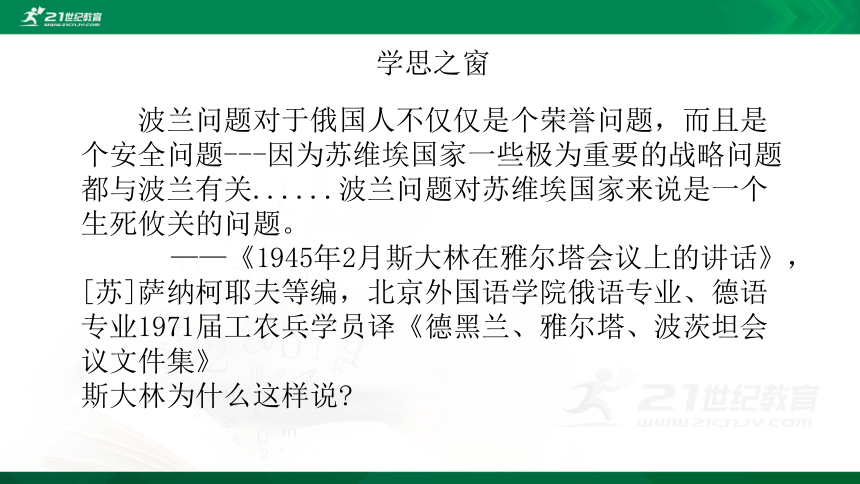

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题---因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关......波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。

——《1945年2月斯大林在雅尔塔会议上的讲话》,[苏]萨纳柯耶夫等编,北京外国语学院俄语专业、德语专业1971届工农兵学员译《德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议文件集》

斯大林为什么这样说

历史上苏联几次受到外敌入侵,都是来自西部,经由波兰地区,无论是1812年拿破仑大军入侵俄国还是1941年希特勒入侵苏联,都是如此。另外,1919—1923年,还有一场刚刚复国的波兰和苏俄、苏联进行的战争。所以斯大林说“波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题”,苏联西部的安全对苏联至关重要。从示意图中可以清楚地看出,斯大林不仅这样说,也的确把苏波边界西移,将一部分波兰的领土并入苏联,这引起美国的不满和疑虑。

历史纵横

凯南的“长电报”和诺维科夫的“长报告”

随着二战后美苏矛盾的不断激化,双方的态度也逐渐强硬,都把对方视为敌人。1946年2月22日,美国驻苏联大使馆代办乔治.凯南向华盛顿发回一封8000字“长电报”,提出了美国要依靠实力抵制苏联的扩张,同时又不会引起美苏之间全面军事冲突的主张。这是遏制政策的前奏。同年9月27日,苏联驻美国大使尼古拉·诺维科夫向莫斯科发回“战后美国对外政策”的长篇报告,断定美国战后对外政策的特征是谋求世界霸权,将苏联视为其通往世界霸权道路上的主要障碍,并正在把苏联作为战争的对象而准备未来的战争。由此可见,二战结束仅仅一年,美苏双方的对外政策都从大国合作转向了对抗。

1、在政治上,

1947年3月,杜鲁门发表被称为“杜鲁门主义"的演说,宣布世界已经分裂为两个对立的营垒,美国将支持所有反对共产主义的国家。这篇演说是美国对苏联发动冷战的标志。

为应对美国的挑战,同年9月,苏联和波兰等东欧国家成立共产党和工人党情报局,宣布世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营。

2、在经济上,

美国实施马歇尔计划,巩固了西欧的资本主义制度。

苏联则与东欧各国成立经济互助委员会,形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

马歇尔计划,官方名称为欧洲复兴计划,是第二次世界大战结束后,美国对被战争破坏的西欧各国进行经济援助、协助重建的计划,对欧洲国家的发展和世界政治格局产生了深远的影响。

【想一想】“马歇尔计划”和“杜鲁门主义”有什么关系?马歇尔计划产生什么影响?

马歇尔计划是杜鲁门主义在经济上的具体运用和重要支柱,两者都是美国冷战政策的重要组成部分和实施步骤。马歇尔计划促进西欧的经济恢复和发展,并且通过经济手段控制西欧,最终遏制共产主义。

3、在军事上,

1949年4月,美国和英法等国成立北大西洋公约组织,简称“北约”。1955年5月, 北约接纳联邦德国为成员。

苏联随即成立包括民主德国和其他东欧国家在内的华沙条约组织,简称“华约”。

标志着两极格局的最终形成。

“北约”与“华约”对峙示意图

4、在地缘政治上,

第一次柏林危机直接导致德意志联邦共和国和德意志民主共和国于1949年相继成立,德国分裂。

1949年5月四方宣布解除在西柏林的非常军事行动,德国分裂的局面无法挽回。

1949年9月德意志联邦共和国成立,定都波恩,西德享有自治权。

1949年10月德意志民主共和国成立,定都柏林。

领域

政治

经济

地理

军事

以美国为首的资本主义阵营

以苏联为首的社会主义阵营

成立共产党和工人党情报局,

杜鲁门主义:宣布美国将支持所有反对共产主义的国家

实施马歇尔计划

成立经济互助委员会

德意志联邦共和国成立

德意志民主共和国成立

1955年,成立“华约”

1949年,成立“北约”

到20世纪50年代中期,美苏全面冷战对峙,两极格局正式形成。

但是,两极格局是不对称和不完全的。美国及其盟国的总体实力始终强于苏联及其盟国。

有些国家处于两大阵营之外,如印度、印度尼西亚等。

冷战的发展与多极力量的成长

20世纪50年代中期以后,东西方关系既有缓和,又有激烈的冷战对抗。在美苏开展对话的同时,发生了第二次柏林危机和古巴导弹危机。

这两次危机虽然没有达到局部热战的程度,但它们所带来的战争特别是核战争的风险是空前严重的。

冷战表现

第二次柏林危机时美苏坦克对峙的场最1958年11月,苏联要求美、英、法三国在6个月内从西柏林撤军,遭到坚决反对,第二次柏林危机爆发。1961年8月12-13日,东德在西柏林周围拉起一道全长约154千米的路障和铁丝网,后来改建成水泥墙。

这就是“柏林墙”。美国对此提出强烈抗议,并派装甲部队来到柏林墙下,与苏联坦克对峙,但双方避免发生直接军事冲突

古巴导弹危机

1962年10月,美国指责苏联在古巴部署导弹,苏联否认,古巴导弹危机爆发。美国出动包括8艘航空母规在内的183艘军舰和包括携带核武器的B-52轰炸机在内的大批飞机,将古巴“隔离”。美苏军队都进入战备状态,并摆出一副不惜动用核武器的姿态。

但是,美苏对危机的处理十分谨慎,双方领导人多次通信,通过秘密谈判,结束了危机。这幅漫画勾勒了美苏领导人肯尼迪和赫鲁晓夫在危机中相互进行核讹诈的场景,

与此同时,世界发生了深刻变化。欧洲共同体的成立和发展,日本经济的“起飞”及其要成为“政治大国”的追求,表明以美国为首的西方阵营逐渐分化。西欧和日本逐渐成为重要的国际力量。

苏联的大国主义和民族利己主义所导致的东欧国家反对苏联控制的斗争,以及中苏关系的破裂,表明以苏联为首的社会主义阵营开始瓦解。

社会主义阵营建立不久,由于苏联的大国主义和沙文主义,内部的矛盾和冲突爆发。苏联和南斯拉夫关系的恶化和公开破裂。

20世纪60年代后,由于苏联依然坚持民族利己主义,粗暴干涉东欧国家内政,苏东关系继续恶化,苏军入侵捷克斯洛伐克,迫使捷克斯洛伐克放弃改革。

史料阅读

1960年7月,苏联政府单方面决定,在一个月内撤回全部1390名援华专家,废除343个专家合同和257个科技合作项目。此举给中国的经济建设和科技事业造成巨大损失,很多在建的重要工程被迫下马。1961年,苏联又趁中国经济困难之际,要中国连本带息归还朝鲜战争时期的军事贷款(本息共计达14.06亿卢布)。苏联对中国施加的压力严重损害了两国关系,为了顶住苏联的压力,维护国家主权和利益,中国进行了针锋相对的斗争。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

史料阅读

以中国自力更生拥有“两弹一星"、中华人民共和国恢复在联合国的合法席位、美国总统尼克松正式访华等重大事件为标志,中国成为国际社会中不可忽视的政治力量。

史料阅读

从经济角度看,美国不再是世界头号国家,世界也不再仅有两个超级大国。从经济状况和经济潜力看,当今世界有五大力量中心。未来五年、十年或十五年,在我们有生之年,我们将看到五大超级经济力量:美国、苏联、西欧、中国,当然还有日本。这五大力量将决定经济的未来,由于经济力量对其他力量的关键作用,这五大力量也将决定本世纪最后1/3时间的前途。这意味着,与我们在第二次世界大战结束后所处的地位相比,美国面临着我们甚至连做梦也没有想到的挑战。在即将到来的世界中,美国将不再处于十分突出的地位,或者完全占支配地位了。

——编者摘译自 《尼克松在堪萨斯城的讲话》(1971年7月6日)英文版

中国的发展与第三世界的兴起同步进行。1955年, 29个亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了万隆会议,由此诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。

万隆会议及在此基础上形成的不结盟运动,是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志。

国际关系的这些变化,对美苏两极格局造成了有力冲击。

第16届不结盟运动峰会的微标

冷战发生后,一些国家希望保持中立,实行独立自主外交政策。1961年,在南斯拉夫等国倡导下,第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔格莱德举行。这次会议提出不结盟和非集团化原则,是不结盟运动兴起的标志。

思考点

国际格局多极化的趋势是如何出现的!

第一,两极格局形成时,一些国家就没有处于两极格局当中,如南斯拉夫、印度等,它们后来发展为不结盟运动,对两极格局造成牵制;

第二,西欧、日本和中国等都在发展,国际地位都在提升,逐渐成为重要的国际力量中心,到20世纪60年代末70年代初国际格局多极化的趋势逐渐显现。

两极格局的瓦解

1979年,苏联入侵阿富汗,

美国再次加强对苏联的遏制,同时大搞军备竞赛,提出并着手实施“战略防御计划",企图拖垮苏联。

1985年以后,美苏关系走向缓和。其重要表现是:

美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制;

1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》,

1991 年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》,裁军取得重要进展;

苏联实行战略收缩,从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一; 等等。

苏联与中国关系也实现了正常化。

与此同时,苏联放任西方对东欧的“和平演变”攻势,国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的领导地位,最终形成东欧剧变、苏联解体的局面。

苏联解体,两极格局崩溃,持续近半个世纪的冷战随之结束。两极格局中出现的世界多极化趋势不可逆转。

历史纵横

“和平演变"战略

“和平演变”是指西方国家通过政治、经济、文化渗造,对苏联、东欧等社会主义国家进行一场“没有硝烟的战争”,促使它们向资本主义“和平演变”。该词出现于20世纪50年代,首先由美国国务卿杜勒斯提出。“和平演变”成为美国在冷战时期对社会主义国家的重要战略之一。

第一,从大的时代背景来看,通过政治谈判和平解决争端是冷战处理国际问题特别是处理国际危机的最终选择;

第二,从古巴导弹危机的处理来看,双方都使用走到战争边缘的威慑手段,然后谈判解决问题,避免直接的军事冲突;

第三,这种处理危机的方式,即双方都给对方留有余地,并努力寻求解决危机的途径,避免冲突无限制升级乃至爆发战争,被认为是冷战的自我控制机制,这是冷战的重要特点。

进行发散性思维,可以有多种答案。例如,与热战相比,冷战是历史的进步;冷战双方对处理危机的自我控制机制,应该成为人类处理危机的重要选择;克服只追求自己利益最大化的零和思维与冷战思维,坚持不同社会制度国家的和平共处、和平竞争与合作共赢,应成为国际关系的基本准则;等等。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

历史部编版

中外历史刚要下

第18课 冷战与国际格局的演变

第二次世界大战后,德国及其首都柏林被美国、苏联、英国和法国分区占领,后来美、英、法的占领区合并为西占区。1948年6月,柏林西占区单独实行币制改革,引发苏联不满。苏联封锁了西柏林与外界的水、陆交通,切断了对西柏林的电、煤、食品等供应。美国通过“空中走廊”向西柏林的居民提供生活必需品。这是美苏在冷战中的第一次严重对峙,即第一次柏林危机。德国的分裂已不可避免。

美、苏、英、法分区占领德国和柏林示意图

冷战与两极格局

冷战(含义)是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。

冷战特点

第二次世界大战结束后不久,美国就在“反对共产主义扩张”的旗号下,对苏联实行遏制政策和敌对行动,率先挑起了冷战。苏联予以反击。

冷战的发生有其深刻的根源。

第二次世界大战结束后,美国和苏联这两个社会制度完全不同的超级大国,

在消灭了法西斯这个共同敌人之后,战时同盟的基础不复存在。

两国的国家利益存在严重冲突,意识形态也尖锐对立。

冷战原因

冷战根本原因

史料阅读

吾国因拥有道义、政治、经济及军事各方面之力量,故自然负有领导国际社会之责任,且随之亦有领导国际社会之机会。吾国为本身之最大利益以及为和平与人道计,对于此种责任,不能畏缩,不应畏缩,且在事实上亦未畏缩。

——《罗斯福在美国外交政策协会发表关于美国外交政策的演说)( 1944年10月21日),法学教材编辑部《国际关系史资料选编)下册

战后美国称霸世界的野心急剧膨胀。美国总统杜鲁门声称全世界应该采取美国制度,反对共产主义。美国在全球进行扩张,将社会主义的苏联视为其建立世界霸权的最大障碍。

战后的苏联希望有一个和平的国际环境恢复经济,发展社会主义。苏联极其关心自己的安全,特别是西部边界的安全。为确保东欧国家对苏友好,苏联努力扩大自己在东欧的影响,与美国发生了尖锐矛盾。

随着冷战的发生和发展,逐渐形成了两极格局。

思考点

美苏为何从战时盟友党为战后对手

二战中美苏两国成为盟友的原因——利益的相同,共同抵抗法西斯,到二战后法西斯的覆灭使美苏结盟的利益基础不复存在,而两国在国家战略、国家利益、社会制度、意识形态等方面存在巨大差异,使它们在贯彻雅尔塔体系的过程中矛盾不断

从这张图中可以清楚地看到二战后苏联与波兰的边界西移,苏联得到了原来波兰东部的一部分领土,而波兰的西部边界进一步西移,波兰获得了德国(当时的德意志民主共和国)的一部分领土,包括原德国的东普鲁士。

第二次世界大战后波兰领土变迁示意图

学思之窗

波兰问题对于俄国人不仅仅是个荣誉问题,而且是个安全问题---因为苏维埃国家一些极为重要的战略问题都与波兰有关......波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题。

——《1945年2月斯大林在雅尔塔会议上的讲话》,[苏]萨纳柯耶夫等编,北京外国语学院俄语专业、德语专业1971届工农兵学员译《德黑兰、雅尔塔、波茨坦会议文件集》

斯大林为什么这样说

历史上苏联几次受到外敌入侵,都是来自西部,经由波兰地区,无论是1812年拿破仑大军入侵俄国还是1941年希特勒入侵苏联,都是如此。另外,1919—1923年,还有一场刚刚复国的波兰和苏俄、苏联进行的战争。所以斯大林说“波兰问题对苏维埃国家来说是一个生死攸关的问题”,苏联西部的安全对苏联至关重要。从示意图中可以清楚地看出,斯大林不仅这样说,也的确把苏波边界西移,将一部分波兰的领土并入苏联,这引起美国的不满和疑虑。

历史纵横

凯南的“长电报”和诺维科夫的“长报告”

随着二战后美苏矛盾的不断激化,双方的态度也逐渐强硬,都把对方视为敌人。1946年2月22日,美国驻苏联大使馆代办乔治.凯南向华盛顿发回一封8000字“长电报”,提出了美国要依靠实力抵制苏联的扩张,同时又不会引起美苏之间全面军事冲突的主张。这是遏制政策的前奏。同年9月27日,苏联驻美国大使尼古拉·诺维科夫向莫斯科发回“战后美国对外政策”的长篇报告,断定美国战后对外政策的特征是谋求世界霸权,将苏联视为其通往世界霸权道路上的主要障碍,并正在把苏联作为战争的对象而准备未来的战争。由此可见,二战结束仅仅一年,美苏双方的对外政策都从大国合作转向了对抗。

1、在政治上,

1947年3月,杜鲁门发表被称为“杜鲁门主义"的演说,宣布世界已经分裂为两个对立的营垒,美国将支持所有反对共产主义的国家。这篇演说是美国对苏联发动冷战的标志。

为应对美国的挑战,同年9月,苏联和波兰等东欧国家成立共产党和工人党情报局,宣布世界已经分裂为帝国主义和反帝国主义两个相互敌对与斗争的阵营。

2、在经济上,

美国实施马歇尔计划,巩固了西欧的资本主义制度。

苏联则与东欧各国成立经济互助委员会,形成了以苏联计划经济模式为主导的经济体系。

马歇尔计划,官方名称为欧洲复兴计划,是第二次世界大战结束后,美国对被战争破坏的西欧各国进行经济援助、协助重建的计划,对欧洲国家的发展和世界政治格局产生了深远的影响。

【想一想】“马歇尔计划”和“杜鲁门主义”有什么关系?马歇尔计划产生什么影响?

马歇尔计划是杜鲁门主义在经济上的具体运用和重要支柱,两者都是美国冷战政策的重要组成部分和实施步骤。马歇尔计划促进西欧的经济恢复和发展,并且通过经济手段控制西欧,最终遏制共产主义。

3、在军事上,

1949年4月,美国和英法等国成立北大西洋公约组织,简称“北约”。1955年5月, 北约接纳联邦德国为成员。

苏联随即成立包括民主德国和其他东欧国家在内的华沙条约组织,简称“华约”。

标志着两极格局的最终形成。

“北约”与“华约”对峙示意图

4、在地缘政治上,

第一次柏林危机直接导致德意志联邦共和国和德意志民主共和国于1949年相继成立,德国分裂。

1949年5月四方宣布解除在西柏林的非常军事行动,德国分裂的局面无法挽回。

1949年9月德意志联邦共和国成立,定都波恩,西德享有自治权。

1949年10月德意志民主共和国成立,定都柏林。

领域

政治

经济

地理

军事

以美国为首的资本主义阵营

以苏联为首的社会主义阵营

成立共产党和工人党情报局,

杜鲁门主义:宣布美国将支持所有反对共产主义的国家

实施马歇尔计划

成立经济互助委员会

德意志联邦共和国成立

德意志民主共和国成立

1955年,成立“华约”

1949年,成立“北约”

到20世纪50年代中期,美苏全面冷战对峙,两极格局正式形成。

但是,两极格局是不对称和不完全的。美国及其盟国的总体实力始终强于苏联及其盟国。

有些国家处于两大阵营之外,如印度、印度尼西亚等。

冷战的发展与多极力量的成长

20世纪50年代中期以后,东西方关系既有缓和,又有激烈的冷战对抗。在美苏开展对话的同时,发生了第二次柏林危机和古巴导弹危机。

这两次危机虽然没有达到局部热战的程度,但它们所带来的战争特别是核战争的风险是空前严重的。

冷战表现

第二次柏林危机时美苏坦克对峙的场最1958年11月,苏联要求美、英、法三国在6个月内从西柏林撤军,遭到坚决反对,第二次柏林危机爆发。1961年8月12-13日,东德在西柏林周围拉起一道全长约154千米的路障和铁丝网,后来改建成水泥墙。

这就是“柏林墙”。美国对此提出强烈抗议,并派装甲部队来到柏林墙下,与苏联坦克对峙,但双方避免发生直接军事冲突

古巴导弹危机

1962年10月,美国指责苏联在古巴部署导弹,苏联否认,古巴导弹危机爆发。美国出动包括8艘航空母规在内的183艘军舰和包括携带核武器的B-52轰炸机在内的大批飞机,将古巴“隔离”。美苏军队都进入战备状态,并摆出一副不惜动用核武器的姿态。

但是,美苏对危机的处理十分谨慎,双方领导人多次通信,通过秘密谈判,结束了危机。这幅漫画勾勒了美苏领导人肯尼迪和赫鲁晓夫在危机中相互进行核讹诈的场景,

与此同时,世界发生了深刻变化。欧洲共同体的成立和发展,日本经济的“起飞”及其要成为“政治大国”的追求,表明以美国为首的西方阵营逐渐分化。西欧和日本逐渐成为重要的国际力量。

苏联的大国主义和民族利己主义所导致的东欧国家反对苏联控制的斗争,以及中苏关系的破裂,表明以苏联为首的社会主义阵营开始瓦解。

社会主义阵营建立不久,由于苏联的大国主义和沙文主义,内部的矛盾和冲突爆发。苏联和南斯拉夫关系的恶化和公开破裂。

20世纪60年代后,由于苏联依然坚持民族利己主义,粗暴干涉东欧国家内政,苏东关系继续恶化,苏军入侵捷克斯洛伐克,迫使捷克斯洛伐克放弃改革。

史料阅读

1960年7月,苏联政府单方面决定,在一个月内撤回全部1390名援华专家,废除343个专家合同和257个科技合作项目。此举给中国的经济建设和科技事业造成巨大损失,很多在建的重要工程被迫下马。1961年,苏联又趁中国经济困难之际,要中国连本带息归还朝鲜战争时期的军事贷款(本息共计达14.06亿卢布)。苏联对中国施加的压力严重损害了两国关系,为了顶住苏联的压力,维护国家主权和利益,中国进行了针锋相对的斗争。

——王斯德主编《世界通史》(第三编)

史料阅读

以中国自力更生拥有“两弹一星"、中华人民共和国恢复在联合国的合法席位、美国总统尼克松正式访华等重大事件为标志,中国成为国际社会中不可忽视的政治力量。

史料阅读

从经济角度看,美国不再是世界头号国家,世界也不再仅有两个超级大国。从经济状况和经济潜力看,当今世界有五大力量中心。未来五年、十年或十五年,在我们有生之年,我们将看到五大超级经济力量:美国、苏联、西欧、中国,当然还有日本。这五大力量将决定经济的未来,由于经济力量对其他力量的关键作用,这五大力量也将决定本世纪最后1/3时间的前途。这意味着,与我们在第二次世界大战结束后所处的地位相比,美国面临着我们甚至连做梦也没有想到的挑战。在即将到来的世界中,美国将不再处于十分突出的地位,或者完全占支配地位了。

——编者摘译自 《尼克松在堪萨斯城的讲话》(1971年7月6日)英文版

中国的发展与第三世界的兴起同步进行。1955年, 29个亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了万隆会议,由此诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。

万隆会议及在此基础上形成的不结盟运动,是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志。

国际关系的这些变化,对美苏两极格局造成了有力冲击。

第16届不结盟运动峰会的微标

冷战发生后,一些国家希望保持中立,实行独立自主外交政策。1961年,在南斯拉夫等国倡导下,第一次不结盟国家和政府首脑会议在贝尔格莱德举行。这次会议提出不结盟和非集团化原则,是不结盟运动兴起的标志。

思考点

国际格局多极化的趋势是如何出现的!

第一,两极格局形成时,一些国家就没有处于两极格局当中,如南斯拉夫、印度等,它们后来发展为不结盟运动,对两极格局造成牵制;

第二,西欧、日本和中国等都在发展,国际地位都在提升,逐渐成为重要的国际力量中心,到20世纪60年代末70年代初国际格局多极化的趋势逐渐显现。

两极格局的瓦解

1979年,苏联入侵阿富汗,

美国再次加强对苏联的遏制,同时大搞军备竞赛,提出并着手实施“战略防御计划",企图拖垮苏联。

1985年以后,美苏关系走向缓和。其重要表现是:

美苏首脑多次会晤,建立了多层次对话机制;

1987年,美苏签署《关于消除两国中程和中短程导弹条约》,

1991 年,两国签订《美苏关于削减和限制进攻性战略武器条约》,裁军取得重要进展;

苏联实行战略收缩,从阿富汗撤军,宣布不再干涉东欧事务,同意两德统一; 等等。

苏联与中国关系也实现了正常化。

与此同时,苏联放任西方对东欧的“和平演变”攻势,国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的领导地位,最终形成东欧剧变、苏联解体的局面。

苏联解体,两极格局崩溃,持续近半个世纪的冷战随之结束。两极格局中出现的世界多极化趋势不可逆转。

历史纵横

“和平演变"战略

“和平演变”是指西方国家通过政治、经济、文化渗造,对苏联、东欧等社会主义国家进行一场“没有硝烟的战争”,促使它们向资本主义“和平演变”。该词出现于20世纪50年代,首先由美国国务卿杜勒斯提出。“和平演变”成为美国在冷战时期对社会主义国家的重要战略之一。

第一,从大的时代背景来看,通过政治谈判和平解决争端是冷战处理国际问题特别是处理国际危机的最终选择;

第二,从古巴导弹危机的处理来看,双方都使用走到战争边缘的威慑手段,然后谈判解决问题,避免直接的军事冲突;

第三,这种处理危机的方式,即双方都给对方留有余地,并努力寻求解决危机的途径,避免冲突无限制升级乃至爆发战争,被认为是冷战的自我控制机制,这是冷战的重要特点。

进行发散性思维,可以有多种答案。例如,与热战相比,冷战是历史的进步;冷战双方对处理危机的自我控制机制,应该成为人类处理危机的重要选择;克服只追求自己利益最大化的零和思维与冷战思维,坚持不同社会制度国家的和平共处、和平竞争与合作共赢,应成为国际关系的基本准则;等等。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com) 中小学教育资源网站

有大把高质量资料?一线教师?一线教研员?

欢迎加入21世纪教育网教师合作团队!!月薪过万不是梦!!

详情请看:

https://www.21cnjy.com/help/help_extract.php

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体