2021-2022学年统编版高中语文必修下册12. 《祝福》《边城》联读教案

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册12. 《祝福》《边城》联读教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 468.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-21 19:08:54 | ||

图片预览

文档简介

统编版(2019) 必修下册

第六单元《祝福》《边城》联读

辛亥革命后,封建帝制虽被推翻,但取而代之的是地主阶级和军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有彻底被摧毁,宗法观念、封建礼教仍然是压在百姓头上的精神枷锁。小说《祝福》和《边城》都以一个实际的具体地域为背景(一为汉文化古城绍兴,一为湘西苗族聚集区凤凰),通过描绘这个地方的人事来反映中国传统文化。

在同样的大背景下,怎么会有截然不同的小镇和女子,本节课将通过典型人物在典型场景中的体现来探究作者写作意图。两篇小说的叙事方式和叙事结构有特色,值得学习和借鉴;其次,小说刻画的形象鲜明生动、刻画人物的方法丰富多彩,值得体味;再次,小说的主题深刻,但学生对对那个时代的社会生活又比较陌生,理解有一定的困难,所以要重点引导学生进行探讨。

教学目标

1.语言目标:在熟悉文本内容后,学习本文综合运用肖像描写、动作描写、语言描写等塑造人物的方法,分析小说主人公的人物性格,体会并理解本文环境描写的作用。

2.思维目标:深入把握造成祥林嫂、翠翠悲剧的社会原因,认识到辛亥革命不彻底残存的封建思想和封建礼教的罪恶本质。

3.审美目标:通过朗读、分析、梳理,鉴赏《祝福》极具特色的环境描写,美读课文,咀嚼品味《边城》小说诗一般的意蕴,提高学生审美情趣。

4.文化目标:在品味课文人情美好、悲丑中,体会至真、至善、至美的人性,树立善与美的理想世界。

教学重难点

教学重难点分析:

1、教学重点:分析小说主人公的人物性格,品味作者语言运用技巧,学习本文综合运用肖像描写、动作描写、语言描写等塑造人物的方法,体会并理解本文环境描写的作用。

2、教学难点:理解造成人物悲剧的社会根源,从而认识旧社会封建礼教的罪恶本质。

教学过程

导入:

有这样两个人,同为20世纪中国最伟大的作家,但令人遗憾的是这两位曾经生活在同一时代的文学大师却从来没有会过一次面,甚至连一次直接的通信都不曾有过。但在他们的作品中却同样写到了20世纪20年代的中国乡村小镇,同样写到了女性。今天就让我们一起来走进着两位文学大家。

【活动任务一】慧眼巧识人物形象

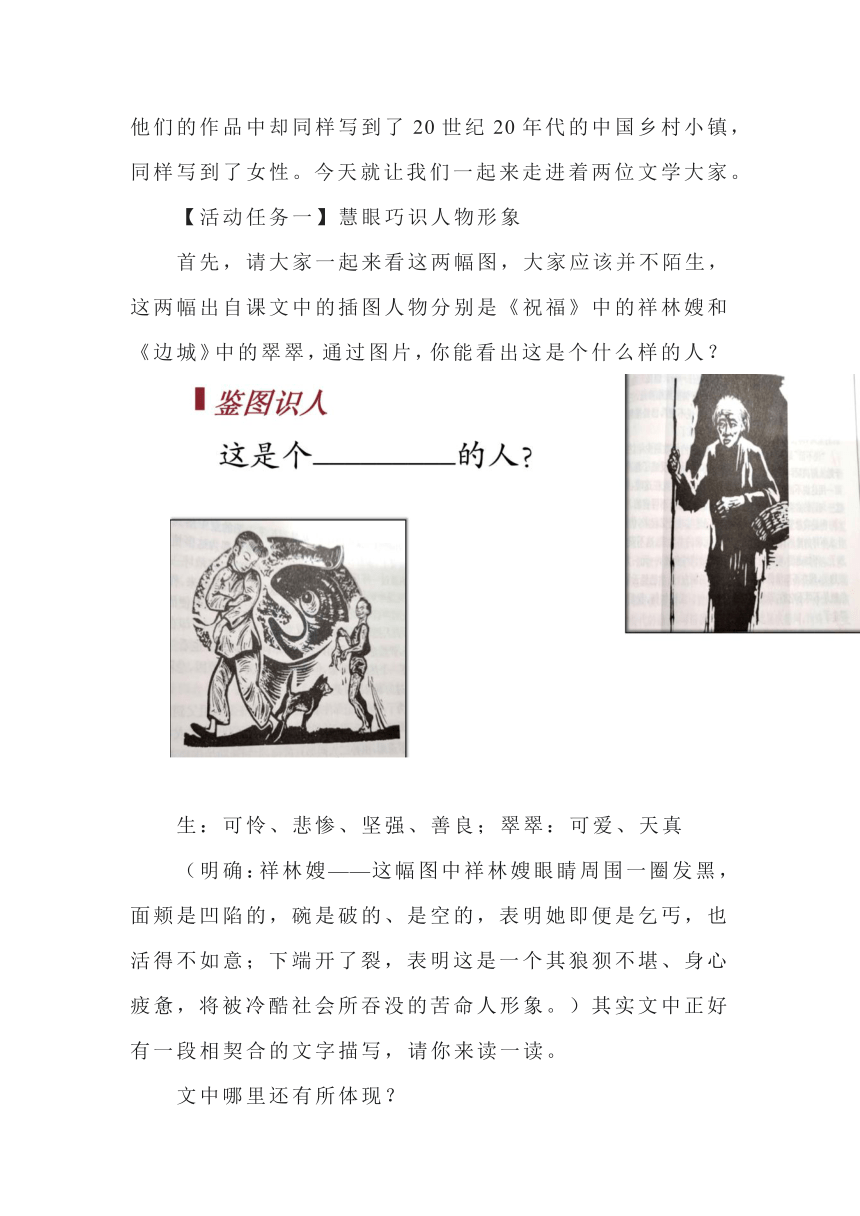

首先,请大家一起来看这两幅图,大家应该并不陌生,这两幅出自课文中的插图人物分别是《祝福》中的祥林嫂和《边城》中的翠翠,通过图片,你能看出这是个什么样的人?

生:可怜、悲惨、坚强、善良;翠翠:可爱、天真

(明确:祥林嫂——这幅图中祥林嫂眼睛周围一圈发黑,面颊是凹陷的,碗是破的、是空的,表明她即便是乞丐,也活得不如意;下端开了裂,表明这是一个其狼狈不堪、身心疲惫,将被冷酷社会所吞没的苦命人形象。)其实文中正好有一段相契合的文字描写,请你来读一读。

文中哪里还有所体现?

(明确:作者通过肖像、动作、语言等描写首先显示出祥林嫂虽是个年轻寡妇但初到鲁镇时勤劳朴实、善良温顺,虽然生活困苦,但精力充沛,对生活充满希望,且要求极低、易于满足现状但再到鲁镇时,由于第二个丈夫病死,儿子被狼吃,自己又被大伯逐出,极度悲伤,精神受到挫伤,但渴望通过自己的努力改变命运。而临死之前:因再嫁而且丧夫,受到周围所有人的歧视,沦为乞丐。精神已完全麻木,濒临绝境最终走向灭亡。学生对《边城》翠翠可能比较陌生,引导学生对图片进行分析,翠翠扭身而走、顺目垂眉的神情,和私欲保护自己而又无力下垂的双手,淋漓尽致的表现了情窦初开的山村少女丰富美好的内心世界。)

(设计意图:学生预习《祝福》后可以得知祥林嫂是个可怜、悲惨、坚强、善良的人;翠翠是个可爱、天真的人。但通过课文插图可进一步引导学生感悟人物形象,对照课文描写分析典型人物形象,培养审美情趣。)

【活动任务二】善思巧辨典型场景

师:祥林嫂和翠翠生活在怎样的环境中?

文章一二自然段开头就写到了生活的环境:鲁镇年终人们热闹忙碌的气氛——晚云的闪光,爆竹的钝响,幽微的火药和人们忙碌的情景,“沉重”、“阴暗”、“乱成一团糟”有没有给人一种很轻快、喜悦过年的感觉?反而是给人一种压抑、抵触和反感。在端午日,边城又是怎样的环境呢?端午日,当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上......任何人家到了这天必须吃鱼吃肉......全茶峒人就吃了午饭......莫不倒锁了门,全家出城到河边看划船...因为这一天军官、税官以及当地有身份的人,莫不在税关前看热闹......

(明确:热闹、充满节日气氛。不分男女老少有地位和普通人,所有人都在庆祝端午,这么多“莫不”确实说明当地人民对于传统习俗的重视,一派热闹、没有等级民风淳朴,在赛龙舟时人们互相加油团结和谐。)

师:鲁镇的人们又是怎么“祝福”的呢?

祝福是“鲁镇年终的大典”,像祥林嫂一般的女人都得起早准备,甚至这些女人要把胳膊都晒在水里浸得通红,而祭拜的却只有男人。

师:这种情况普遍吗?大家有没有找到关键词?“年年如此,家家如此、只要买的起、家中一律都忙”这说明辛亥革命后当时农村的情况——阶级关系依旧,风俗习惯依旧、封建思想依旧。“只要买得起,说明只有富人才有机会“祝福”才有机会得到“福”。

师:同学们这是发生在什么时候?

(明确:辛亥革命后这表明辛亥革命其实并不彻底,封建思想社对人荼毒依旧深刻。)

(设计意图:通过分析作者特定的典型场景来明确大背景下之所以有截然相反的社会场景与现实背景密不可分。)

【活动任务三】小组合作探究

师:在祝福中人们又是如何对待祥林嫂的?边城的人又是如何对待翠翠的呢?(分小组讨论)

(明确:鲁四老爷在祥林嫂回来时多次皱眉并且在他似的时候说不早不迟,偏偏要在这个时候,——这就可见是一个谬种。鲁四老爷毫不在意祥林嫂的死,反而咒骂她死的不是时候,这表明鲁四老爷的麻木冷酷;婆婆拿走了祥林嫂在鲁家的工钱还为了八十千将祥林嫂卖给山里人,根本没有把祥林嫂当人看;同样都是下人的柳妈以封建礼教思想为指导给祥林嫂寻找“救赎”的药方——捐门槛,最终间接致使祥林嫂走向灭亡。包括鲁镇哪些将祥林嫂丈夫孩子死去的故事当做趣事听最终厌倦的人其实无不一一将祥林嫂推向了死亡;边城:全文洋溢着风景美、风俗美、人情美。人与人之间和谐相处、和睦友善)。

【活动任务四】探究分析作者写作意图

1.在相同大背景下(辛亥革命后)的中国乡村小镇,为什么会呈现不同的人情悲丑、美好?

(预设:通过前半节课的学习,学生能回答出人物自身原因,引导学生思考辛亥革命大背景下截然不同的典型环境。不管说是鲁镇还是边城,其实都是作者有意而为之,是作者的写作意图在“作祟”。

① 20世纪20年代,正是中国辛亥革命后,鲁迅在作品《祝福》里,深刻地展示了这一时期中国农村的真实面貌。小说通过祥林嫂一生的悲惨遭遇,反映了辛亥革命以后中国的社会矛盾,深刻地揭露了地主阶级对劳动妇女的摧残与迫害。他笔下的乡村小镇是病态的,愚昧麻木、自私的。封建统治造成国民愚昧和冷漠是祥林嫂悲剧产生的社会环境,在个“吃人”的世界。鲁镇里的男男女女其实都和祥林嫂一般没有健全的人格,他们在无知中被愚弄、被奴役,又在无知中愚弄着、奴役着别人,鲁迅哀其不幸怒其不争。

②沈从文笔下的乡村小镇却如田园牧歌般优美,这里世世代代生活着朴实的人们,平静安宁,没有革命世界的血腥,有的是邻里之间的真诚相助,和谐相处。这种宁静的生活若和当时动荡的社会相对比,简直如脱离滚滚沉寰的“世外桃源”,作者想要通过翠翠、傩送的爱情悲剧,去淡化现实的黑暗与痛苦,去讴歌一种古朴的象征“爱”与“美”的人性与生活方式。

鲁迅的的思想是深刻尖锐的,对当时旧中国文化、社会、人性持批判态度,是想揭露辛亥革命不彻底残留的封建残余封建社会对人的荼毒,他要拯救国民的灵魂,要塑造一种全新的民族精神和民族性格,因此,所谓的“鲁镇”其实是在现实基础上作者艺术加工后的一个“吃人”的世界和一个个“被吃”又“吃人的世界”以此来揭示“吃人”和“被吃”的真相。而沈从文的性情是平和的,他对湘西世界是赞美的,是想表现一种“优美的人生形式”而这种“优美”正在慢慢逝去,他在唱一首挽歌,他优美质朴的文字中其实蕴含着无尽的悲凉和忧伤。所以相较于鲁迅将辛亥革命的不彻底,封建残余仍旧荼毒着社会,人民群众依旧愚昧麻木、自私,将这种伤痛展现给人们,不可否认,沈从文承认这种伤痛的存在,但是他更希望让人去看到美好的一面,去告诉人们尚有挽救的机会。

第六单元《祝福》《边城》联读

辛亥革命后,封建帝制虽被推翻,但取而代之的是地主阶级和军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有彻底被摧毁,宗法观念、封建礼教仍然是压在百姓头上的精神枷锁。小说《祝福》和《边城》都以一个实际的具体地域为背景(一为汉文化古城绍兴,一为湘西苗族聚集区凤凰),通过描绘这个地方的人事来反映中国传统文化。

在同样的大背景下,怎么会有截然不同的小镇和女子,本节课将通过典型人物在典型场景中的体现来探究作者写作意图。两篇小说的叙事方式和叙事结构有特色,值得学习和借鉴;其次,小说刻画的形象鲜明生动、刻画人物的方法丰富多彩,值得体味;再次,小说的主题深刻,但学生对对那个时代的社会生活又比较陌生,理解有一定的困难,所以要重点引导学生进行探讨。

教学目标

1.语言目标:在熟悉文本内容后,学习本文综合运用肖像描写、动作描写、语言描写等塑造人物的方法,分析小说主人公的人物性格,体会并理解本文环境描写的作用。

2.思维目标:深入把握造成祥林嫂、翠翠悲剧的社会原因,认识到辛亥革命不彻底残存的封建思想和封建礼教的罪恶本质。

3.审美目标:通过朗读、分析、梳理,鉴赏《祝福》极具特色的环境描写,美读课文,咀嚼品味《边城》小说诗一般的意蕴,提高学生审美情趣。

4.文化目标:在品味课文人情美好、悲丑中,体会至真、至善、至美的人性,树立善与美的理想世界。

教学重难点

教学重难点分析:

1、教学重点:分析小说主人公的人物性格,品味作者语言运用技巧,学习本文综合运用肖像描写、动作描写、语言描写等塑造人物的方法,体会并理解本文环境描写的作用。

2、教学难点:理解造成人物悲剧的社会根源,从而认识旧社会封建礼教的罪恶本质。

教学过程

导入:

有这样两个人,同为20世纪中国最伟大的作家,但令人遗憾的是这两位曾经生活在同一时代的文学大师却从来没有会过一次面,甚至连一次直接的通信都不曾有过。但在他们的作品中却同样写到了20世纪20年代的中国乡村小镇,同样写到了女性。今天就让我们一起来走进着两位文学大家。

【活动任务一】慧眼巧识人物形象

首先,请大家一起来看这两幅图,大家应该并不陌生,这两幅出自课文中的插图人物分别是《祝福》中的祥林嫂和《边城》中的翠翠,通过图片,你能看出这是个什么样的人?

生:可怜、悲惨、坚强、善良;翠翠:可爱、天真

(明确:祥林嫂——这幅图中祥林嫂眼睛周围一圈发黑,面颊是凹陷的,碗是破的、是空的,表明她即便是乞丐,也活得不如意;下端开了裂,表明这是一个其狼狈不堪、身心疲惫,将被冷酷社会所吞没的苦命人形象。)其实文中正好有一段相契合的文字描写,请你来读一读。

文中哪里还有所体现?

(明确:作者通过肖像、动作、语言等描写首先显示出祥林嫂虽是个年轻寡妇但初到鲁镇时勤劳朴实、善良温顺,虽然生活困苦,但精力充沛,对生活充满希望,且要求极低、易于满足现状但再到鲁镇时,由于第二个丈夫病死,儿子被狼吃,自己又被大伯逐出,极度悲伤,精神受到挫伤,但渴望通过自己的努力改变命运。而临死之前:因再嫁而且丧夫,受到周围所有人的歧视,沦为乞丐。精神已完全麻木,濒临绝境最终走向灭亡。学生对《边城》翠翠可能比较陌生,引导学生对图片进行分析,翠翠扭身而走、顺目垂眉的神情,和私欲保护自己而又无力下垂的双手,淋漓尽致的表现了情窦初开的山村少女丰富美好的内心世界。)

(设计意图:学生预习《祝福》后可以得知祥林嫂是个可怜、悲惨、坚强、善良的人;翠翠是个可爱、天真的人。但通过课文插图可进一步引导学生感悟人物形象,对照课文描写分析典型人物形象,培养审美情趣。)

【活动任务二】善思巧辨典型场景

师:祥林嫂和翠翠生活在怎样的环境中?

文章一二自然段开头就写到了生活的环境:鲁镇年终人们热闹忙碌的气氛——晚云的闪光,爆竹的钝响,幽微的火药和人们忙碌的情景,“沉重”、“阴暗”、“乱成一团糟”有没有给人一种很轻快、喜悦过年的感觉?反而是给人一种压抑、抵触和反感。在端午日,边城又是怎样的环境呢?端午日,当地妇女、小孩子,莫不穿了新衣,额角上......任何人家到了这天必须吃鱼吃肉......全茶峒人就吃了午饭......莫不倒锁了门,全家出城到河边看划船...因为这一天军官、税官以及当地有身份的人,莫不在税关前看热闹......

(明确:热闹、充满节日气氛。不分男女老少有地位和普通人,所有人都在庆祝端午,这么多“莫不”确实说明当地人民对于传统习俗的重视,一派热闹、没有等级民风淳朴,在赛龙舟时人们互相加油团结和谐。)

师:鲁镇的人们又是怎么“祝福”的呢?

祝福是“鲁镇年终的大典”,像祥林嫂一般的女人都得起早准备,甚至这些女人要把胳膊都晒在水里浸得通红,而祭拜的却只有男人。

师:这种情况普遍吗?大家有没有找到关键词?“年年如此,家家如此、只要买的起、家中一律都忙”这说明辛亥革命后当时农村的情况——阶级关系依旧,风俗习惯依旧、封建思想依旧。“只要买得起,说明只有富人才有机会“祝福”才有机会得到“福”。

师:同学们这是发生在什么时候?

(明确:辛亥革命后这表明辛亥革命其实并不彻底,封建思想社对人荼毒依旧深刻。)

(设计意图:通过分析作者特定的典型场景来明确大背景下之所以有截然相反的社会场景与现实背景密不可分。)

【活动任务三】小组合作探究

师:在祝福中人们又是如何对待祥林嫂的?边城的人又是如何对待翠翠的呢?(分小组讨论)

(明确:鲁四老爷在祥林嫂回来时多次皱眉并且在他似的时候说不早不迟,偏偏要在这个时候,——这就可见是一个谬种。鲁四老爷毫不在意祥林嫂的死,反而咒骂她死的不是时候,这表明鲁四老爷的麻木冷酷;婆婆拿走了祥林嫂在鲁家的工钱还为了八十千将祥林嫂卖给山里人,根本没有把祥林嫂当人看;同样都是下人的柳妈以封建礼教思想为指导给祥林嫂寻找“救赎”的药方——捐门槛,最终间接致使祥林嫂走向灭亡。包括鲁镇哪些将祥林嫂丈夫孩子死去的故事当做趣事听最终厌倦的人其实无不一一将祥林嫂推向了死亡;边城:全文洋溢着风景美、风俗美、人情美。人与人之间和谐相处、和睦友善)。

【活动任务四】探究分析作者写作意图

1.在相同大背景下(辛亥革命后)的中国乡村小镇,为什么会呈现不同的人情悲丑、美好?

(预设:通过前半节课的学习,学生能回答出人物自身原因,引导学生思考辛亥革命大背景下截然不同的典型环境。不管说是鲁镇还是边城,其实都是作者有意而为之,是作者的写作意图在“作祟”。

① 20世纪20年代,正是中国辛亥革命后,鲁迅在作品《祝福》里,深刻地展示了这一时期中国农村的真实面貌。小说通过祥林嫂一生的悲惨遭遇,反映了辛亥革命以后中国的社会矛盾,深刻地揭露了地主阶级对劳动妇女的摧残与迫害。他笔下的乡村小镇是病态的,愚昧麻木、自私的。封建统治造成国民愚昧和冷漠是祥林嫂悲剧产生的社会环境,在个“吃人”的世界。鲁镇里的男男女女其实都和祥林嫂一般没有健全的人格,他们在无知中被愚弄、被奴役,又在无知中愚弄着、奴役着别人,鲁迅哀其不幸怒其不争。

②沈从文笔下的乡村小镇却如田园牧歌般优美,这里世世代代生活着朴实的人们,平静安宁,没有革命世界的血腥,有的是邻里之间的真诚相助,和谐相处。这种宁静的生活若和当时动荡的社会相对比,简直如脱离滚滚沉寰的“世外桃源”,作者想要通过翠翠、傩送的爱情悲剧,去淡化现实的黑暗与痛苦,去讴歌一种古朴的象征“爱”与“美”的人性与生活方式。

鲁迅的的思想是深刻尖锐的,对当时旧中国文化、社会、人性持批判态度,是想揭露辛亥革命不彻底残留的封建残余封建社会对人的荼毒,他要拯救国民的灵魂,要塑造一种全新的民族精神和民族性格,因此,所谓的“鲁镇”其实是在现实基础上作者艺术加工后的一个“吃人”的世界和一个个“被吃”又“吃人的世界”以此来揭示“吃人”和“被吃”的真相。而沈从文的性情是平和的,他对湘西世界是赞美的,是想表现一种“优美的人生形式”而这种“优美”正在慢慢逝去,他在唱一首挽歌,他优美质朴的文字中其实蕴含着无尽的悲凉和忧伤。所以相较于鲁迅将辛亥革命的不彻底,封建残余仍旧荼毒着社会,人民群众依旧愚昧麻木、自私,将这种伤痛展现给人们,不可否认,沈从文承认这种伤痛的存在,但是他更希望让人去看到美好的一面,去告诉人们尚有挽救的机会。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])