第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化 单元测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化 单元测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 104.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-05-22 14:40:33 | ||

图片预览

文档简介

人教部编版七年级下册《第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化》单元测试卷

一、选择题

1.“在宋代的政治生活中,文臣得到了大量的提拔和重用,武将正好相反…内忧是避免了( )

A.文官政治的背景 B.武将专政的表现

C.重文轻武的影响 D.对外交往的发展

2.宋代宰相大多出身科举,他们中多为学者型官员,如范仲淹、司马光、王安石、晏殊等。这表明当时( )

A.官场门阀恩荫的现象已杜绝

B.科举制提升了学术研究的水平

C.人才选拔真正做到了公正、公平

D.科举制造就了高素质的文官群体

3.宋神宗死后,将王安石变法几乎全部废除的宰相是( )

A.范仲淹 B.司马光 C.姚崇 D.房玄龄

4.电视连续剧《天龙八部》一经播出便吸引了很多人的注意。剧中人物萧峰,为人光明磊落,慷慨豪迈,正确的是( )

A.10世纪初﹣阿保机﹣上京临潢府

B.11世纪前期﹣元昊﹣兴庆府

C.1115年﹣阿骨打﹣会宁

D.907年﹣朱温﹣东京

5.西夏是由党项族建立的政权。如图为两件西夏文物:买牛契约、西夏符牌。其中所反映出的共同信息是西夏仿效唐宋( )

A.订立官制 B.订立军制和法律

C.创制文字 D.鼓励垦荒

6.作为我国历史上一个重要的少数民族政权,西夏自11世纪前期建立,到1227年亡国,先后与辽、北宋、金、南宋、蒙古政权并立。要想实地考察西夏的遗迹,最应去的地方是( )

A.辽宁 B.内蒙古 C.西藏 D.宁夏

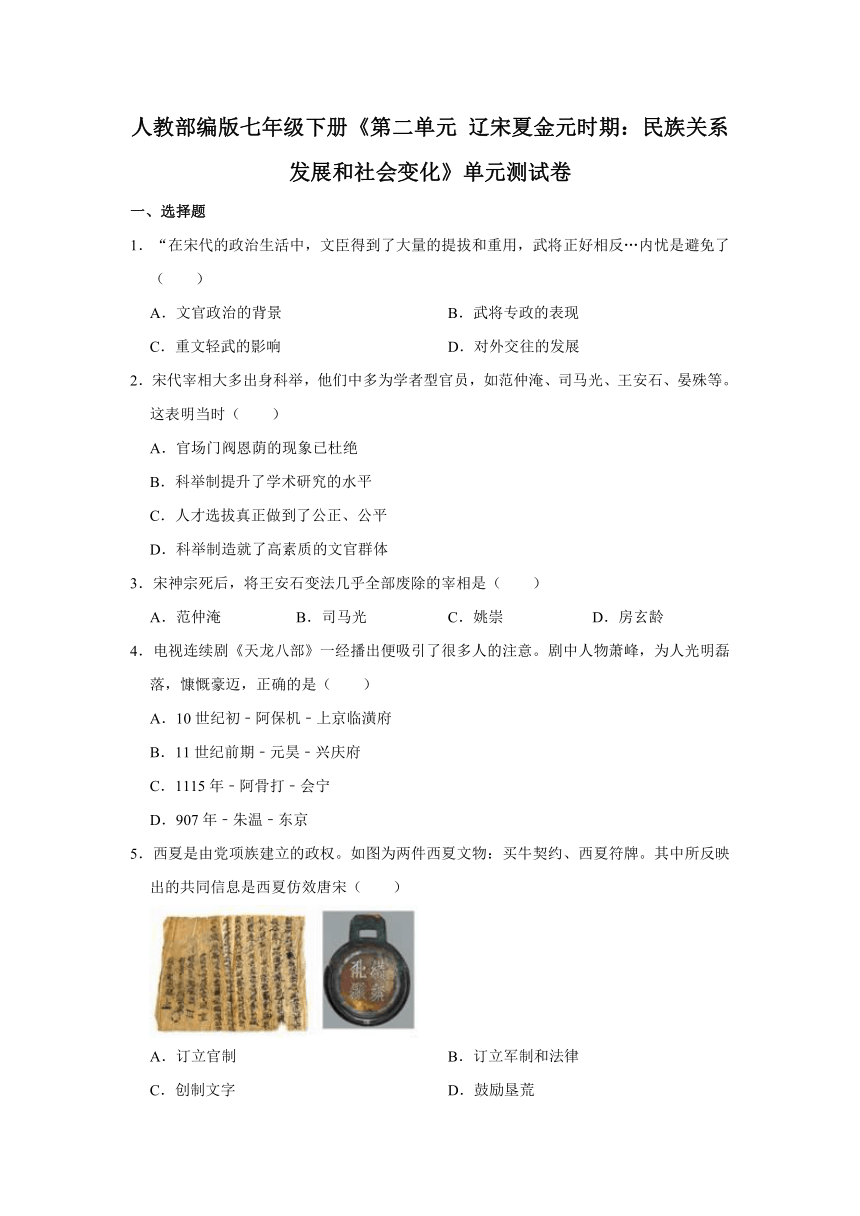

7.两宋时期民族政权并立,宋、辽、西夏、金有战有和。下列示意图正确的是( )

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

8.比较是学习历史的重要方法之一,刘小彬同学在学完宋金议和后,与宋辽议和、宋夏议和进行了比较( )

A.促进了经济文化的交流

B.客观上有利于双方和平相处

C.宋王朝要交纳岁币

D.导致了南北对峙局面的形成

9.生活在黑龙江流域和长白山一带的女真族在抗辽斗争中不断壮大,后来建立了金政权。它的建立时间是( )

A.1038年 B.1115年 C.1125年 D.1127年

10.宋代的泉州、广州等地都设有“蕃坊”,专供外国人居住;外国商人聚居的地方,称作“蕃学”;朝廷还允许信仰伊斯兰教的阿拉伯人修建清真寺。这些措施主要表明( )

A.宋朝提高外商待遇鼓励通商

B.朝廷尊重外国人的生活习俗

C.宋朝要求外商必须在华定居

D.宋朝实行了平等的民族政策

11.美国学者斯塔夫里阿诺斯在他的《全球通史》中这么写道:“宋朝值得注意的是发生了一场名副其实的商业革命……根源在于中国经济的生产率显著提高……”材料中宋代“商业革命”的突出表现是( )

A.从越南引进优良品种占城稻

B.长安成为当时的国际性大都会

C.长江流域、太湖流域成为粮仓

D.四川地区出现世界最早的纸币

12.蒙古族陆续消灭中国境内的各个割据政权,实现大一统的顺序是( )

A.西夏﹣金﹣南宋 B.金﹣南宋﹣西夏

C.西夏﹣南宋﹣金 D.金﹣西夏﹣南宋

13.位于北京府学胡同的文天祥祠,曾是元朝囚禁文天祥的土牢,明清时期为祭祀文天祥改建而成。来到这里( )

A.“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”

B.“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”

C.“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下便可太平”

D.“封侯非我意,但愿海波平”

14.下列事件按发生的先后顺序排列,正确的是( )

①铁木真统一蒙古

②南宋灭亡

③元朝的建立

④西夏、金灭亡。

A.①②③④ B.①④③② C.①④②③ D.①②④③

15.我国历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构是( )

A.台湾省 B.琉球府 C.夷洲县 D.澎湖巡检司

16.元末诗云:“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”。反映了( )

A.元朝的统一促进了民族融合

B.少数民族妇女喜欢音乐

C.汉族妇女擅长音乐

D.当时妇女受教育条件好

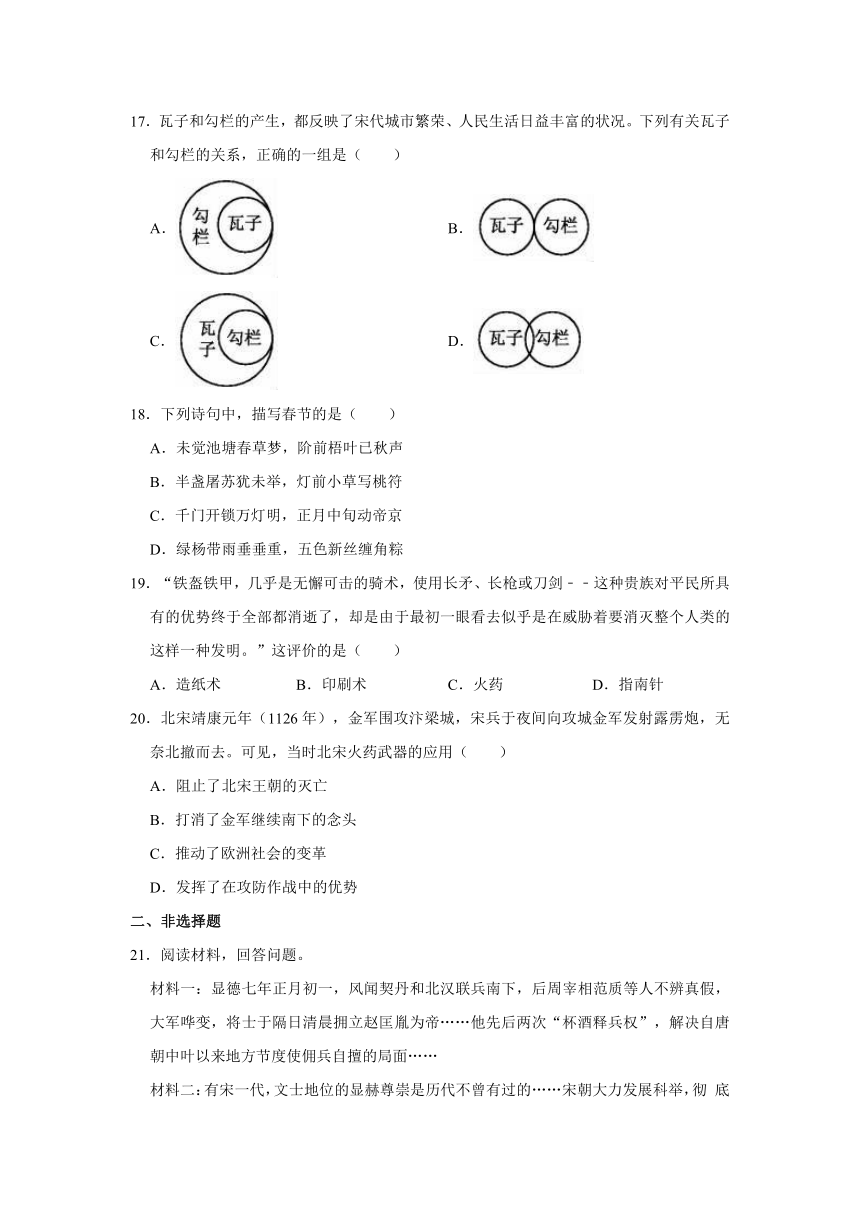

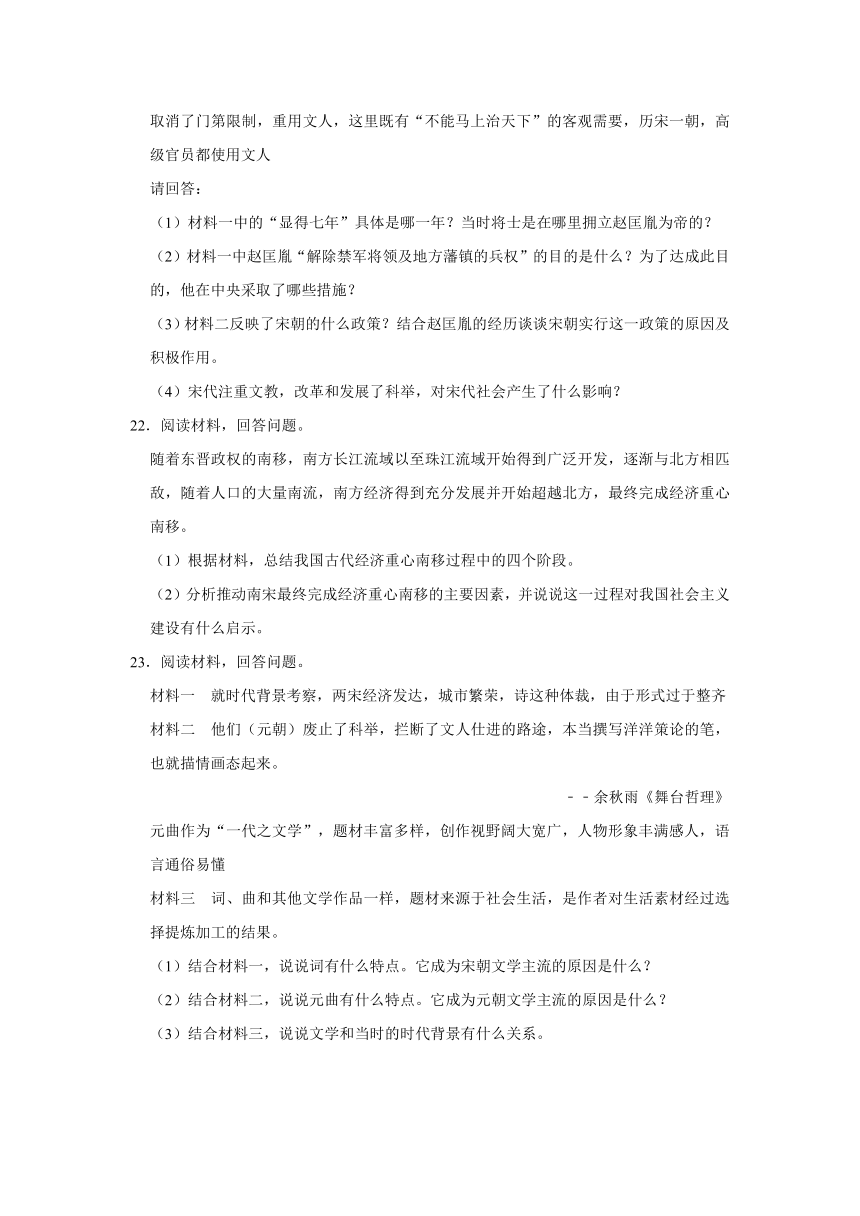

17.瓦子和勾栏的产生,都反映了宋代城市繁荣、人民生活日益丰富的状况。下列有关瓦子和勾栏的关系,正确的一组是( )

A. B.

C. D.

18.下列诗句中,描写春节的是( )

A.未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声

B.半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符

C.千门开锁万灯明,正月中旬动帝京

D.绿杨带雨垂垂重,五色新丝缠角粽

19.“铁盔铁甲,几乎是无懈可击的骑术,使用长矛、长枪或刀剑﹣﹣这种贵族对平民所具有的优势终于全部都消逝了,却是由于最初一眼看去似乎是在威胁着要消灭整个人类的这样一种发明。”这评价的是( )

A.造纸术 B.印刷术 C.火药 D.指南针

20.北宋靖康元年(1126年),金军围攻汴梁城,宋兵于夜间向攻城金军发射露雳炮,无奈北撤而去。可见,当时北宋火药武器的应用( )

A.阻止了北宋王朝的灭亡

B.打消了金军继续南下的念头

C.推动了欧洲社会的变革

D.发挥了在攻防作战中的优势

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一:显德七年正月初一,风闻契丹和北汉联兵南下,后周宰相范质等人不辨真假,大军哗变,将士于隔日清晨拥立赵匡胤为帝……他先后两次“杯酒释兵权”,解决自唐朝中叶以来地方节度使佣兵自擅的局面……

材料二:有宋一代,文士地位的显赫尊崇是历代不曾有过的……宋朝大力发展科举,彻 底取消了门第限制,重用文人,这里既有“不能马上治天下”的客观需要,历宋一朝,高级官员都使用文人

请回答:

(1)材料一中的“显得七年”具体是哪一年?当时将士是在哪里拥立赵匡胤为帝的?

(2)材料一中赵匡胤“解除禁军将领及地方藩镇的兵权”的目的是什么?为了达成此目的,他在中央采取了哪些措施?

(3)材料二反映了宋朝的什么政策?结合赵匡胤的经历谈谈宋朝实行这一政策的原因及积极作用。

(4)宋代注重文教,改革和发展了科举,对宋代社会产生了什么影响?

22.阅读材料,回答问题。

随着东晋政权的南移,南方长江流域以至珠江流域开始得到广泛开发,逐渐与北方相匹敌,随着人口的大量南流,南方经济得到充分发展并开始超越北方,最终完成经济重心南移。

(1)根据材料,总结我国古代经济重心南移过程中的四个阶段。

(2)分析推动南宋最终完成经济重心南移的主要因素,并说说这一过程对我国社会主义建设有什么启示。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 就时代背景考察,两宋经济发达,城市繁荣,诗这种体裁,由于形式过于整齐

材料二 他们(元朝)废止了科举,拦断了文人仕进的路途,本当撰写洋洋策论的笔,也就描情画态起来。

﹣﹣余秋雨《舞台哲理》

元曲作为“一代之文学”,题材丰富多样,创作视野阔大宽广,人物形象丰满感人,语言通俗易懂

材料三 词、曲和其他文学作品一样,题材来源于社会生活,是作者对生活素材经过选择提炼加工的结果。

(1)结合材料一,说说词有什么特点。它成为宋朝文学主流的原因是什么?

(2)结合材料二,说说元曲有什么特点。它成为元朝文学主流的原因是什么?

(3)结合材料三,说说文学和当时的时代背景有什么关系。

参考答案与试题解析

一、选择题

1.【分析】本题考查了宋朝重文轻武的政策。宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

【解答】题干材料强调了“在宋代的政治生活中,文臣得到了大量的提拔和重用,但外患却严重了,有意重用文臣掌握军政大权,甚至主持军务。上述材料反映了宋代统治者采取的政策是重文轻武。

故选:C。

【点评】本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

2.【分析】本题考查宋代的科举制,解答此题的关键在于正确理解题干材料的中心意思。

【解答】据材料“宋代宰相大多出身科举,他们中多为学者型官员”可知,造就了高素质的文官群体。

故选:D。

【点评】本题旨在考查学生对宋代科举制的了解,主要考查学生对材料的分析和理解能力。

3.【分析】本题考查王安石变法,知道宋神宗死后,司马光任宰相,新法几乎全部被废除。

【解答】宋神宗死后,司马光任宰相。

故选:B。

【点评】本题考查王安石变法,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

4.【分析】本题考查契丹国的建立,知道10世纪初,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国。

【解答】根据所学可知,10世纪时,建立契丹国;BCD选项都不是契丹族建立的政权。

故选:A。

【点评】本题考查契丹国的建立,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

5.【分析】本题西夏的相关知识,关键是对图片的解读。

【解答】关键图片可知,图中的两件西夏文物:买牛契约和西夏符牌都有西夏文字。

故选:C。

【点评】注意对图片的解读,识记西夏建立的相关史实。

6.【分析】本题考查西夏的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】要想实地考察西夏的遗迹,最应去的地方是宁夏,在今天宁夏.1038年,定都兴庆.

故选:D。

【点评】本题考查学生的识记能力,掌握西夏的建立。

7.【分析】本题考查的是两宋时期民族政权并立的知识点,应把握两宋时期并立的政权名称。

【解答】依据题干信息“两宋时期民族政权并立示意图”,结合所学知识:北宋时期;北宋末年,与北宋并立的政权是金和西夏,与之并立的政权是金和西夏。

故选:C。

【点评】解答本题要熟记两宋时期并立的民族政权。

8.【分析】本题考查宋、辽之间,宋、夏之间,宋、金之间“议和”的不同点。

【解答】导致南北对峙局面的形成是宋、金之间“议和”独有的、辽之间,宋,宋、金之间“议和”的不同点。

故选:D。

【点评】本题考查学生识记和分析历史知识的能力,注意掌握辽宋夏金元的并立。

9.【分析】本题以“生活在黑龙江流域和长白山一带”为切入点,考查的是女真族的相关知识。1115年建立了金政权。

【解答】根据“生活在黑龙江流域和长白山一带”再结合所学知识可知,女真族是我国古老的民族之一,他们勇敢勤奋,过着游牧渔猎的生活。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握女真族兴起和建立的政权。

10.【分析】本题结合材料考查宋朝的海外贸易。识记相关知识。

【解答】据材料“宋代的泉州,广州等地都设有‘蕃坊’;外国商人聚居的地方,称作‘蕃学’”并所学的知识可知,在主要港口设立市舶司对海外贸易进行管理等。

故选:A。

【点评】本题结合材料旨在考查学生对宋朝采取的对外贸易的措施的掌握。学会分析材料并加以概括。

11.【分析】本题考查交子的出现,知道北宋前期四川地区出现了世界上最早的纸币﹣﹣交子。

【解答】据所学知,北宋前期四川地区出现了世界上最早的纸币﹣﹣交子。故宋代“商业革命”的突出表现是指四川地区出现世界最早的纸币。

故选:D。

【点评】本题考查交子的出现,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

12.【分析】本题考查蒙古先后灭掉的政权的知识点。1125年金灭辽,1127年金灭北宋,1227年蒙古灭西夏,1234年蒙古灭金。

【解答】根据所学知识可知,西夏于1227年为蒙古(元朝)所灭。1276年蒙古(元朝)攻陷宋朝首都临安,南宋灭亡;BCD不符合史实。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握蒙古先后灭掉的政权的知识。

13.【分析】本题主要考查的知识点是南宋大臣文天祥的相关知识。

【解答】1276年,元军占领临安,南宋灭亡,兵败被俘后,他拒绝了,“人生自古谁无死。 A,哀民生之多艰”是屈原的名句、“文臣不爱钱,天下便可太平”是岳飞的名句、“封侯非我意。

故选:B。

【点评】重点识记文天祥的主要事迹及精神品质。

14.【分析】本题主要考查事件发生的先后顺序。解题关键是熟记重要事件的时间。

【解答】①铁木真统一蒙古是在1206年;②南宋灭亡是在1276年;④蒙古军队灭亡西夏是在1227年。B符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。注意掌握重要事件发生的先后顺序。

15.【分析】本题以我国历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构为依托,考查元朝建立、统一和巩固的知识点。注意掌握相关基础知识。

【解答】我国历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构是澎湖巡检司。元朝的疆域空前辽阔,元朝忽必烈实行行省制度,在台湾(当时称为琉球)设澎湖巡检司,这是中央政府首次在台湾地区设置机构进行管理。

故选:D。

【点评】本题考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握元朝建立、统一和巩固的相关史实。

16.【分析】本题主要考查元朝时期民族融合的状况。唐朝以来,有不少信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人在我国一些地方定居,元朝时又有大批迁入中国,他们同汉、蒙、畏兀儿等各族长期杂居通婚,到元朝时逐渐形成一个新的民族﹣﹣回族。元朝境内大规模的人口流动,促进了各族经济、文化的发展与融合。

【解答】据“元末”“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”可知,汉族妇女也懂得少数民族的乐器,元朝的统一促进了民族融合。

故选:A。

【点评】本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记民族融合的相关史实。

17.【分析】本题以瓦子和勾栏的产生,都反映了宋代城市繁荣、人民生活日益丰富的状况为切入点,考查宋代社会生活的相关知识点。

【解答】宋代以来,商业的繁荣极大地丰富了城市的娱乐生活。瓦子既是商业中心,每个瓦子内设有数量不等的专供表演的“看棚”(又称“勾栏”)、后台。瓦子、小唱、皮影、舞蹈等。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记宋代社会生活的相关史实。

18.【分析】本题考查宋代的社会生活相关知识。

【解答】据材料“半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符”可知。诗句描写的是除夕节,并且。

故选:B。

【点评】本题掌握宋代的社会生活相关知识。培养学生分析材料能力。

19.【分析】本题主要考查火药的相关史实。掌握相关基础知识。

【解答】据“铁盔铁甲,几乎是无懈可击的骑术、长枪或刀剑﹣﹣这种贵族对平民所具有的优势终于全部都消逝了,却是由于最初一眼看去似乎是在威胁着要消灭整个人类的这样一种发明,这评价的是火药,唐朝末年,宋元时期。火药武器的使用,帮助欧洲资产阶级摧毁了封建堡垒。选项C符合题意。

故选:C。

【点评】本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。识记与灵活掌握我国的四大发明的相关史实。

20.【分析】本题考查火药的应用。唐朝中期的书籍里,已有火药配方的记载。

【解答】唐朝中期的书籍里,已有火药配方的记载;宋元时期,主要有突火枪、火炮等,他们被炮火烧乱阵脚。ABC不符合史实。

故选:D。

【点评】掌握火药发明的时间和意义。

二、非选择题

21.【分析】本题以显德七年正月初一,风闻契丹和北汉联兵南下,后周宰相范质等人不辨真假,匆忙派遣赵匡胤统帅诸军北上抵御。初三夜晚,大军哗变,将士于隔日清晨拥立赵匡胤为帝为切入点,考查北宋建立、北宋加强中央集权措施、重文轻武政策。

【解答】(1)由960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立北宋,可知,当时将士拥立赵匡胤为帝的地点是陈桥驿。

(2)由“解决自唐朝中叶以来地方节度使佣兵自擅的局面”可知,材料一中赵匡胤“解除禁军将领及地方藩镇的兵权”的目的是加强中央集权,宋太祖采取的措施有采取分化事权的方法;设立多重机构、财政大权。

(3)由“重用文人、抑制武将权势”可知。原因是为防止唐末以来武将跋扈的弊端重现,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,有利于政权的稳定和社会的安定。

(4)宋代注重文教,改革和发展了科举的影响是在全国范围营造了浓厚的读书风气,造就了宋朝科技发达、人才辈出的文治局面。

故答案为:

(1)960年;陈桥驿。

(2)目的:加强中央集权;措施:①采取分化事权的方法;②设立多重机构、财政大权。

(3)政策:重文轻武的政策;原因:为防止唐末以来武将跋扈的弊端重现,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生。

(4)影响:在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高、文化昌盛。

【点评】本题以北宋建立、北宋加强中央集权措施、重文轻武政策为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

22.【分析】本题考查经济重心南移等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)根据材料可知,我国古代经济重心南移过程中的四个阶段是东晋时期;南北朝时期;安史之乱后;南宋时。

(2)推动南宋最终完成经济重心南移的主要因素包括政治方面,自唐末以来,而南方相对安定。经济方面,北方人口大批南迁,也增加了南方的劳动力。自然条件方面,使南方更适合发展农业生产,统治者重视并采取一些有利于经济发展的政策;这一过程对我国社会主义建设的启示是社会安定对经济的发展至关重要。国家应以经济建设为中心。

故答案为:

(1)东晋时期,打下南移的基础,形成南北对峙局面,开始南移,最终完成南移。

(2)因素:政治方面,自唐末以来,而南方相对安定。经济方面,北方人口大批南迁,也增加了南方的劳动力。自然条件方面,使南方更适合发展农业生产,统治者重视并采取一些有利于经济发展的政策;启示:社会安定对经济的发展至关重要。国家应以经济建设为中心。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记经济重心南移等相关史实。

23.【分析】本题主要考查词的特点及其成为宋朝文学主流的原因、元曲的特点及其成为元朝文学主流的原因的相关史实。重点掌握文学和当时的时代背景有的关系的相关史实。

【解答】(1)结合材料一“它可以用各种长短句或疏或密、灵活多变地表达深长、丰富的情感,词可以用各种长短句或疏或密、细腻。据“就时代背景考察,城市繁荣。就美学因素考察,由于形式过于整齐。”可知,城市繁荣。

(2)结合材料二“他们(元朝)废止了科举,拦断了文人仕进的路途,本当撰写洋洋策论的笔。”可知,创作视野阔大宽广,人物形象丰满感人。它成为元朝文学主流的原因是元朝废止了科举。

(3)结合材料三和所学知识可知,文学和当时的时代背景的关系是:文学作品的题材来源于社会生活。

故答案为:

(1)词的特点:可以用各种长短句或疏或密、灵活多变地表达深长、丰富的情感,城市繁荣。

(2)元曲的特点:题材丰富多样,创作视野阔大宽广,人物形象丰满感人。原因:元朝废止了科举。

(3)文学作品的题材来源于社会生活,是作者对生活素材经过选择提炼加工的结果。

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记词的特点及其成为宋朝文学主流的原因、元曲的特点及其成为元朝文学主流的原因的相关史实。

一、选择题

1.“在宋代的政治生活中,文臣得到了大量的提拔和重用,武将正好相反…内忧是避免了( )

A.文官政治的背景 B.武将专政的表现

C.重文轻武的影响 D.对外交往的发展

2.宋代宰相大多出身科举,他们中多为学者型官员,如范仲淹、司马光、王安石、晏殊等。这表明当时( )

A.官场门阀恩荫的现象已杜绝

B.科举制提升了学术研究的水平

C.人才选拔真正做到了公正、公平

D.科举制造就了高素质的文官群体

3.宋神宗死后,将王安石变法几乎全部废除的宰相是( )

A.范仲淹 B.司马光 C.姚崇 D.房玄龄

4.电视连续剧《天龙八部》一经播出便吸引了很多人的注意。剧中人物萧峰,为人光明磊落,慷慨豪迈,正确的是( )

A.10世纪初﹣阿保机﹣上京临潢府

B.11世纪前期﹣元昊﹣兴庆府

C.1115年﹣阿骨打﹣会宁

D.907年﹣朱温﹣东京

5.西夏是由党项族建立的政权。如图为两件西夏文物:买牛契约、西夏符牌。其中所反映出的共同信息是西夏仿效唐宋( )

A.订立官制 B.订立军制和法律

C.创制文字 D.鼓励垦荒

6.作为我国历史上一个重要的少数民族政权,西夏自11世纪前期建立,到1227年亡国,先后与辽、北宋、金、南宋、蒙古政权并立。要想实地考察西夏的遗迹,最应去的地方是( )

A.辽宁 B.内蒙古 C.西藏 D.宁夏

7.两宋时期民族政权并立,宋、辽、西夏、金有战有和。下列示意图正确的是( )

A.①②③ B.①③④ C.①②④ D.②③④

8.比较是学习历史的重要方法之一,刘小彬同学在学完宋金议和后,与宋辽议和、宋夏议和进行了比较( )

A.促进了经济文化的交流

B.客观上有利于双方和平相处

C.宋王朝要交纳岁币

D.导致了南北对峙局面的形成

9.生活在黑龙江流域和长白山一带的女真族在抗辽斗争中不断壮大,后来建立了金政权。它的建立时间是( )

A.1038年 B.1115年 C.1125年 D.1127年

10.宋代的泉州、广州等地都设有“蕃坊”,专供外国人居住;外国商人聚居的地方,称作“蕃学”;朝廷还允许信仰伊斯兰教的阿拉伯人修建清真寺。这些措施主要表明( )

A.宋朝提高外商待遇鼓励通商

B.朝廷尊重外国人的生活习俗

C.宋朝要求外商必须在华定居

D.宋朝实行了平等的民族政策

11.美国学者斯塔夫里阿诺斯在他的《全球通史》中这么写道:“宋朝值得注意的是发生了一场名副其实的商业革命……根源在于中国经济的生产率显著提高……”材料中宋代“商业革命”的突出表现是( )

A.从越南引进优良品种占城稻

B.长安成为当时的国际性大都会

C.长江流域、太湖流域成为粮仓

D.四川地区出现世界最早的纸币

12.蒙古族陆续消灭中国境内的各个割据政权,实现大一统的顺序是( )

A.西夏﹣金﹣南宋 B.金﹣南宋﹣西夏

C.西夏﹣南宋﹣金 D.金﹣西夏﹣南宋

13.位于北京府学胡同的文天祥祠,曾是元朝囚禁文天祥的土牢,明清时期为祭祀文天祥改建而成。来到这里( )

A.“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”

B.“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”

C.“文臣不爱钱,武臣不惜死,天下便可太平”

D.“封侯非我意,但愿海波平”

14.下列事件按发生的先后顺序排列,正确的是( )

①铁木真统一蒙古

②南宋灭亡

③元朝的建立

④西夏、金灭亡。

A.①②③④ B.①④③② C.①④②③ D.①②④③

15.我国历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构是( )

A.台湾省 B.琉球府 C.夷洲县 D.澎湖巡检司

16.元末诗云:“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”。反映了( )

A.元朝的统一促进了民族融合

B.少数民族妇女喜欢音乐

C.汉族妇女擅长音乐

D.当时妇女受教育条件好

17.瓦子和勾栏的产生,都反映了宋代城市繁荣、人民生活日益丰富的状况。下列有关瓦子和勾栏的关系,正确的一组是( )

A. B.

C. D.

18.下列诗句中,描写春节的是( )

A.未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声

B.半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符

C.千门开锁万灯明,正月中旬动帝京

D.绿杨带雨垂垂重,五色新丝缠角粽

19.“铁盔铁甲,几乎是无懈可击的骑术,使用长矛、长枪或刀剑﹣﹣这种贵族对平民所具有的优势终于全部都消逝了,却是由于最初一眼看去似乎是在威胁着要消灭整个人类的这样一种发明。”这评价的是( )

A.造纸术 B.印刷术 C.火药 D.指南针

20.北宋靖康元年(1126年),金军围攻汴梁城,宋兵于夜间向攻城金军发射露雳炮,无奈北撤而去。可见,当时北宋火药武器的应用( )

A.阻止了北宋王朝的灭亡

B.打消了金军继续南下的念头

C.推动了欧洲社会的变革

D.发挥了在攻防作战中的优势

二、非选择题

21.阅读材料,回答问题。

材料一:显德七年正月初一,风闻契丹和北汉联兵南下,后周宰相范质等人不辨真假,大军哗变,将士于隔日清晨拥立赵匡胤为帝……他先后两次“杯酒释兵权”,解决自唐朝中叶以来地方节度使佣兵自擅的局面……

材料二:有宋一代,文士地位的显赫尊崇是历代不曾有过的……宋朝大力发展科举,彻 底取消了门第限制,重用文人,这里既有“不能马上治天下”的客观需要,历宋一朝,高级官员都使用文人

请回答:

(1)材料一中的“显得七年”具体是哪一年?当时将士是在哪里拥立赵匡胤为帝的?

(2)材料一中赵匡胤“解除禁军将领及地方藩镇的兵权”的目的是什么?为了达成此目的,他在中央采取了哪些措施?

(3)材料二反映了宋朝的什么政策?结合赵匡胤的经历谈谈宋朝实行这一政策的原因及积极作用。

(4)宋代注重文教,改革和发展了科举,对宋代社会产生了什么影响?

22.阅读材料,回答问题。

随着东晋政权的南移,南方长江流域以至珠江流域开始得到广泛开发,逐渐与北方相匹敌,随着人口的大量南流,南方经济得到充分发展并开始超越北方,最终完成经济重心南移。

(1)根据材料,总结我国古代经济重心南移过程中的四个阶段。

(2)分析推动南宋最终完成经济重心南移的主要因素,并说说这一过程对我国社会主义建设有什么启示。

23.阅读材料,回答问题。

材料一 就时代背景考察,两宋经济发达,城市繁荣,诗这种体裁,由于形式过于整齐

材料二 他们(元朝)废止了科举,拦断了文人仕进的路途,本当撰写洋洋策论的笔,也就描情画态起来。

﹣﹣余秋雨《舞台哲理》

元曲作为“一代之文学”,题材丰富多样,创作视野阔大宽广,人物形象丰满感人,语言通俗易懂

材料三 词、曲和其他文学作品一样,题材来源于社会生活,是作者对生活素材经过选择提炼加工的结果。

(1)结合材料一,说说词有什么特点。它成为宋朝文学主流的原因是什么?

(2)结合材料二,说说元曲有什么特点。它成为元朝文学主流的原因是什么?

(3)结合材料三,说说文学和当时的时代背景有什么关系。

参考答案与试题解析

一、选择题

1.【分析】本题考查了宋朝重文轻武的政策。宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

【解答】题干材料强调了“在宋代的政治生活中,文臣得到了大量的提拔和重用,但外患却严重了,有意重用文臣掌握军政大权,甚至主持军务。上述材料反映了宋代统治者采取的政策是重文轻武。

故选:C。

【点评】本题属于材料型选择题,主要考查学生的阅读分析能力,解答此类必须认真阅读材料,结合所学知识提炼材料中的重要信息和观点。

2.【分析】本题考查宋代的科举制,解答此题的关键在于正确理解题干材料的中心意思。

【解答】据材料“宋代宰相大多出身科举,他们中多为学者型官员”可知,造就了高素质的文官群体。

故选:D。

【点评】本题旨在考查学生对宋代科举制的了解,主要考查学生对材料的分析和理解能力。

3.【分析】本题考查王安石变法,知道宋神宗死后,司马光任宰相,新法几乎全部被废除。

【解答】宋神宗死后,司马光任宰相。

故选:B。

【点评】本题考查王安石变法,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

4.【分析】本题考查契丹国的建立,知道10世纪初,契丹族首领耶律阿保机建立契丹国。

【解答】根据所学可知,10世纪时,建立契丹国;BCD选项都不是契丹族建立的政权。

故选:A。

【点评】本题考查契丹国的建立,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

5.【分析】本题西夏的相关知识,关键是对图片的解读。

【解答】关键图片可知,图中的两件西夏文物:买牛契约和西夏符牌都有西夏文字。

故选:C。

【点评】注意对图片的解读,识记西夏建立的相关史实。

6.【分析】本题考查西夏的相关知识,掌握相关基础知识。

【解答】要想实地考察西夏的遗迹,最应去的地方是宁夏,在今天宁夏.1038年,定都兴庆.

故选:D。

【点评】本题考查学生的识记能力,掌握西夏的建立。

7.【分析】本题考查的是两宋时期民族政权并立的知识点,应把握两宋时期并立的政权名称。

【解答】依据题干信息“两宋时期民族政权并立示意图”,结合所学知识:北宋时期;北宋末年,与北宋并立的政权是金和西夏,与之并立的政权是金和西夏。

故选:C。

【点评】解答本题要熟记两宋时期并立的民族政权。

8.【分析】本题考查宋、辽之间,宋、夏之间,宋、金之间“议和”的不同点。

【解答】导致南北对峙局面的形成是宋、金之间“议和”独有的、辽之间,宋,宋、金之间“议和”的不同点。

故选:D。

【点评】本题考查学生识记和分析历史知识的能力,注意掌握辽宋夏金元的并立。

9.【分析】本题以“生活在黑龙江流域和长白山一带”为切入点,考查的是女真族的相关知识。1115年建立了金政权。

【解答】根据“生活在黑龙江流域和长白山一带”再结合所学知识可知,女真族是我国古老的民族之一,他们勇敢勤奋,过着游牧渔猎的生活。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握女真族兴起和建立的政权。

10.【分析】本题结合材料考查宋朝的海外贸易。识记相关知识。

【解答】据材料“宋代的泉州,广州等地都设有‘蕃坊’;外国商人聚居的地方,称作‘蕃学’”并所学的知识可知,在主要港口设立市舶司对海外贸易进行管理等。

故选:A。

【点评】本题结合材料旨在考查学生对宋朝采取的对外贸易的措施的掌握。学会分析材料并加以概括。

11.【分析】本题考查交子的出现,知道北宋前期四川地区出现了世界上最早的纸币﹣﹣交子。

【解答】据所学知,北宋前期四川地区出现了世界上最早的纸币﹣﹣交子。故宋代“商业革命”的突出表现是指四川地区出现世界最早的纸币。

故选:D。

【点评】本题考查交子的出现,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

12.【分析】本题考查蒙古先后灭掉的政权的知识点。1125年金灭辽,1127年金灭北宋,1227年蒙古灭西夏,1234年蒙古灭金。

【解答】根据所学知识可知,西夏于1227年为蒙古(元朝)所灭。1276年蒙古(元朝)攻陷宋朝首都临安,南宋灭亡;BCD不符合史实。

故选:A。

【点评】本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握蒙古先后灭掉的政权的知识。

13.【分析】本题主要考查的知识点是南宋大臣文天祥的相关知识。

【解答】1276年,元军占领临安,南宋灭亡,兵败被俘后,他拒绝了,“人生自古谁无死。 A,哀民生之多艰”是屈原的名句、“文臣不爱钱,天下便可太平”是岳飞的名句、“封侯非我意。

故选:B。

【点评】重点识记文天祥的主要事迹及精神品质。

14.【分析】本题主要考查事件发生的先后顺序。解题关键是熟记重要事件的时间。

【解答】①铁木真统一蒙古是在1206年;②南宋灭亡是在1276年;④蒙古军队灭亡西夏是在1227年。B符合题意。

故选:B。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。注意掌握重要事件发生的先后顺序。

15.【分析】本题以我国历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构为依托,考查元朝建立、统一和巩固的知识点。注意掌握相关基础知识。

【解答】我国历史上中央王朝首次在台湾地区正式建立的行政机构是澎湖巡检司。元朝的疆域空前辽阔,元朝忽必烈实行行省制度,在台湾(当时称为琉球)设澎湖巡检司,这是中央政府首次在台湾地区设置机构进行管理。

故选:D。

【点评】本题考查学生识记和分析历史知识的能力,识记与灵活掌握元朝建立、统一和巩固的相关史实。

16.【分析】本题主要考查元朝时期民族融合的状况。唐朝以来,有不少信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人在我国一些地方定居,元朝时又有大批迁入中国,他们同汉、蒙、畏兀儿等各族长期杂居通婚,到元朝时逐渐形成一个新的民族﹣﹣回族。元朝境内大规模的人口流动,促进了各族经济、文化的发展与融合。

【解答】据“元末”“胡人有妇解汉音,汉女亦解调胡琴”可知,汉族妇女也懂得少数民族的乐器,元朝的统一促进了民族融合。

故选:A。

【点评】本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。理解并识记民族融合的相关史实。

17.【分析】本题以瓦子和勾栏的产生,都反映了宋代城市繁荣、人民生活日益丰富的状况为切入点,考查宋代社会生活的相关知识点。

【解答】宋代以来,商业的繁荣极大地丰富了城市的娱乐生活。瓦子既是商业中心,每个瓦子内设有数量不等的专供表演的“看棚”(又称“勾栏”)、后台。瓦子、小唱、皮影、舞蹈等。

故选:C。

【点评】本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记宋代社会生活的相关史实。

18.【分析】本题考查宋代的社会生活相关知识。

【解答】据材料“半盏屠苏犹未举,灯前小草写桃符”可知。诗句描写的是除夕节,并且。

故选:B。

【点评】本题掌握宋代的社会生活相关知识。培养学生分析材料能力。

19.【分析】本题主要考查火药的相关史实。掌握相关基础知识。

【解答】据“铁盔铁甲,几乎是无懈可击的骑术、长枪或刀剑﹣﹣这种贵族对平民所具有的优势终于全部都消逝了,却是由于最初一眼看去似乎是在威胁着要消灭整个人类的这样一种发明,这评价的是火药,唐朝末年,宋元时期。火药武器的使用,帮助欧洲资产阶级摧毁了封建堡垒。选项C符合题意。

故选:C。

【点评】本题主要考查解读题干信息和对历史史实的分析和准确识记能力。识记与灵活掌握我国的四大发明的相关史实。

20.【分析】本题考查火药的应用。唐朝中期的书籍里,已有火药配方的记载。

【解答】唐朝中期的书籍里,已有火药配方的记载;宋元时期,主要有突火枪、火炮等,他们被炮火烧乱阵脚。ABC不符合史实。

故选:D。

【点评】掌握火药发明的时间和意义。

二、非选择题

21.【分析】本题以显德七年正月初一,风闻契丹和北汉联兵南下,后周宰相范质等人不辨真假,匆忙派遣赵匡胤统帅诸军北上抵御。初三夜晚,大军哗变,将士于隔日清晨拥立赵匡胤为帝为切入点,考查北宋建立、北宋加强中央集权措施、重文轻武政策。

【解答】(1)由960年,后周大将赵匡胤在陈桥驿发动兵变,建立北宋,可知,当时将士拥立赵匡胤为帝的地点是陈桥驿。

(2)由“解决自唐朝中叶以来地方节度使佣兵自擅的局面”可知,材料一中赵匡胤“解除禁军将领及地方藩镇的兵权”的目的是加强中央集权,宋太祖采取的措施有采取分化事权的方法;设立多重机构、财政大权。

(3)由“重用文人、抑制武将权势”可知。原因是为防止唐末以来武将跋扈的弊端重现,扭转了五代十国时期尚武轻文的风气,有利于政权的稳定和社会的安定。

(4)宋代注重文教,改革和发展了科举的影响是在全国范围营造了浓厚的读书风气,造就了宋朝科技发达、人才辈出的文治局面。

故答案为:

(1)960年;陈桥驿。

(2)目的:加强中央集权;措施:①采取分化事权的方法;②设立多重机构、财政大权。

(3)政策:重文轻武的政策;原因:为防止唐末以来武将跋扈的弊端重现,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生。

(4)影响:在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进了整个社会文化素养的提高、文化昌盛。

【点评】本题以北宋建立、北宋加强中央集权措施、重文轻武政策为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

22.【分析】本题考查经济重心南移等相关史实,掌握相关的基础知识。

【解答】(1)根据材料可知,我国古代经济重心南移过程中的四个阶段是东晋时期;南北朝时期;安史之乱后;南宋时。

(2)推动南宋最终完成经济重心南移的主要因素包括政治方面,自唐末以来,而南方相对安定。经济方面,北方人口大批南迁,也增加了南方的劳动力。自然条件方面,使南方更适合发展农业生产,统治者重视并采取一些有利于经济发展的政策;这一过程对我国社会主义建设的启示是社会安定对经济的发展至关重要。国家应以经济建设为中心。

故答案为:

(1)东晋时期,打下南移的基础,形成南北对峙局面,开始南移,最终完成南移。

(2)因素:政治方面,自唐末以来,而南方相对安定。经济方面,北方人口大批南迁,也增加了南方的劳动力。自然条件方面,使南方更适合发展农业生产,统治者重视并采取一些有利于经济发展的政策;启示:社会安定对经济的发展至关重要。国家应以经济建设为中心。

【点评】本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记经济重心南移等相关史实。

23.【分析】本题主要考查词的特点及其成为宋朝文学主流的原因、元曲的特点及其成为元朝文学主流的原因的相关史实。重点掌握文学和当时的时代背景有的关系的相关史实。

【解答】(1)结合材料一“它可以用各种长短句或疏或密、灵活多变地表达深长、丰富的情感,词可以用各种长短句或疏或密、细腻。据“就时代背景考察,城市繁荣。就美学因素考察,由于形式过于整齐。”可知,城市繁荣。

(2)结合材料二“他们(元朝)废止了科举,拦断了文人仕进的路途,本当撰写洋洋策论的笔。”可知,创作视野阔大宽广,人物形象丰满感人。它成为元朝文学主流的原因是元朝废止了科举。

(3)结合材料三和所学知识可知,文学和当时的时代背景的关系是:文学作品的题材来源于社会生活。

故答案为:

(1)词的特点:可以用各种长短句或疏或密、灵活多变地表达深长、丰富的情感,城市繁荣。

(2)元曲的特点:题材丰富多样,创作视野阔大宽广,人物形象丰满感人。原因:元朝废止了科举。

(3)文学作品的题材来源于社会生活,是作者对生活素材经过选择提炼加工的结果。

【点评】本题主要考查学生准确解读材料信息以及理解问题的能力。理解并识记词的特点及其成为宋朝文学主流的原因、元曲的特点及其成为元朝文学主流的原因的相关史实。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源