高中语文二轮专题现代文阅读 指导详解(共59张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文二轮专题现代文阅读 指导详解(共59张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-05-22 11:42:21 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

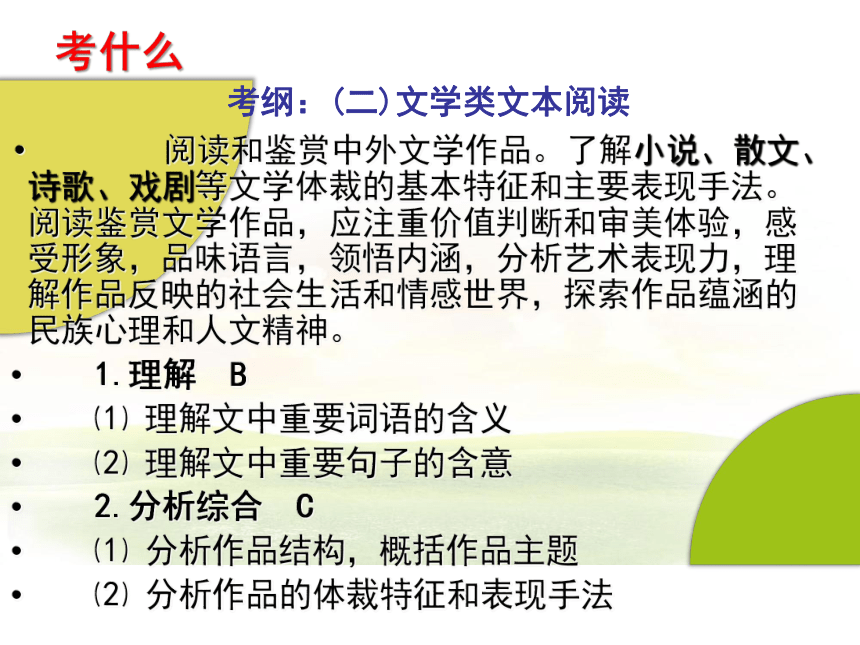

考纲:(二)文学类文本阅读

阅读和鉴赏中外文学作品。了解小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的基本特征和主要表现手法。阅读鉴赏文学作品,应注重价值判断和审美体验,感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力,理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴涵的民族心理和人文精神。

1.理解 B

⑴ 理解文中重要词语的含义

⑵ 理解文中重要句子的含意

2.分析综合 C

⑴ 分析作品结构,概括作品主题

⑵ 分析作品的体裁特征和表现手法

考什么

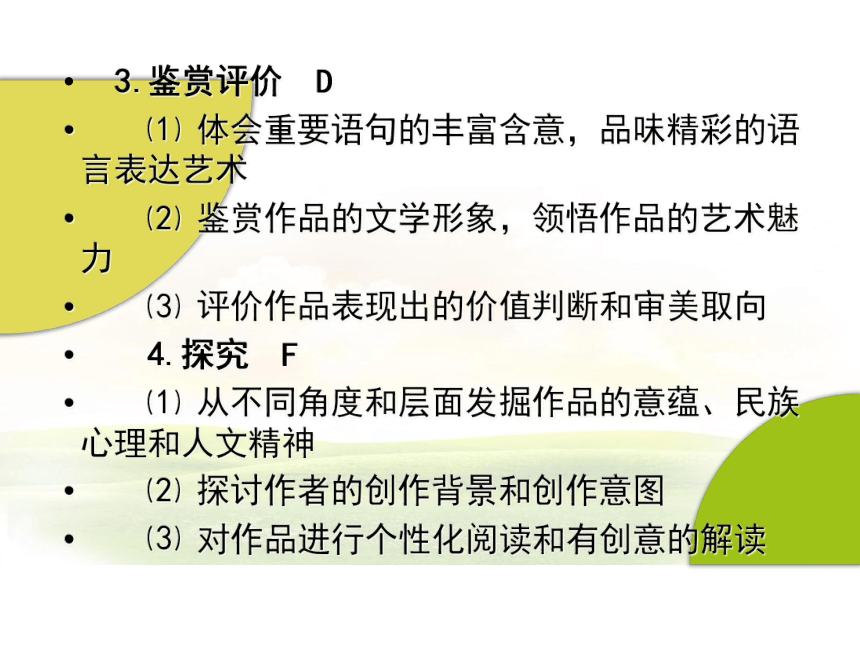

3.鉴赏评价 D

⑴ 体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术

⑵ 鉴赏作品的文学形象,领悟作品的艺术魅力

⑶ 评价作品表现出的价值判断和审美取向

4.探究 F

⑴ 从不同角度和层面发掘作品的意蕴、民族心理和人文精神

⑵ 探讨作者的创作背景和创作意图

⑶ 对作品进行个性化阅读和有创意的解读

文学类文本阅读备考想法

1.理解小说和散文的文体特点, 掌握一些基本的文学理论。

2.培养快速阅读,整体把握文本的能力。

3.进一步培养深入文本,探究文本的能力。

4.明确审题与答题的规范要求,掌握各类题型的基本解题规律 。

1.了解、掌握小说这一文学体裁的基本特征和主要表现手法。

2.学会快速读懂文章、整体把握的方法

3. 明确小说阅读常见的考点,梳理题型并掌握各类题型的基本解题规律

学习目标:

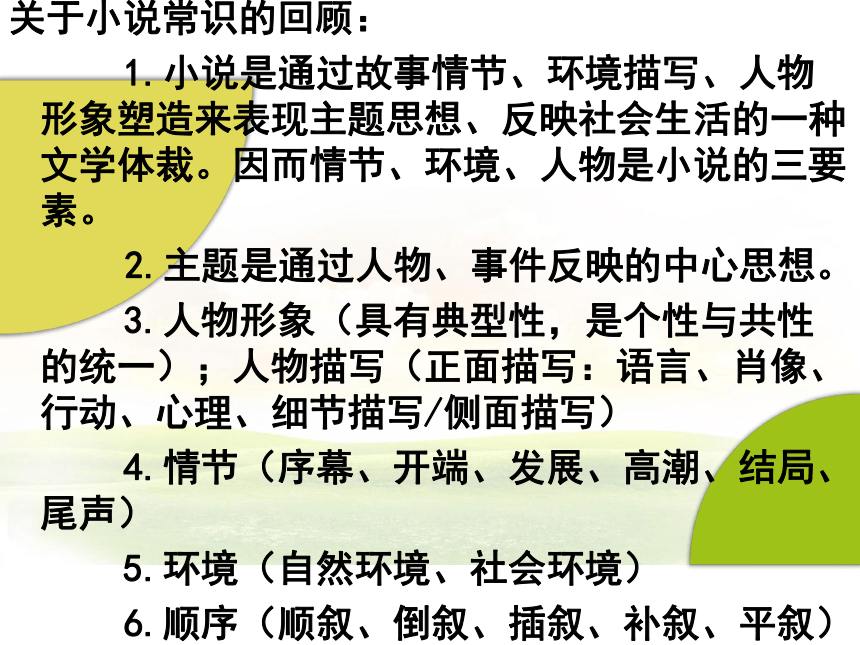

关于小说常识的回顾:

1.小说是通过故事情节、环境描写、人物形象塑造来表现主题思想、反映社会生活的一种文学体裁。因而情节、环境、人物是小说的三要素。

2.主题是通过人物、事件反映的中心思想。

3.人物形象(具有典型性,是个性与共性的统一);人物描写(正面描写:语言、肖像、行动、心理、细节描写/侧面描写)

4.情节(序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声)

5.环境(自然环境、社会环境)

6.顺序(顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙)

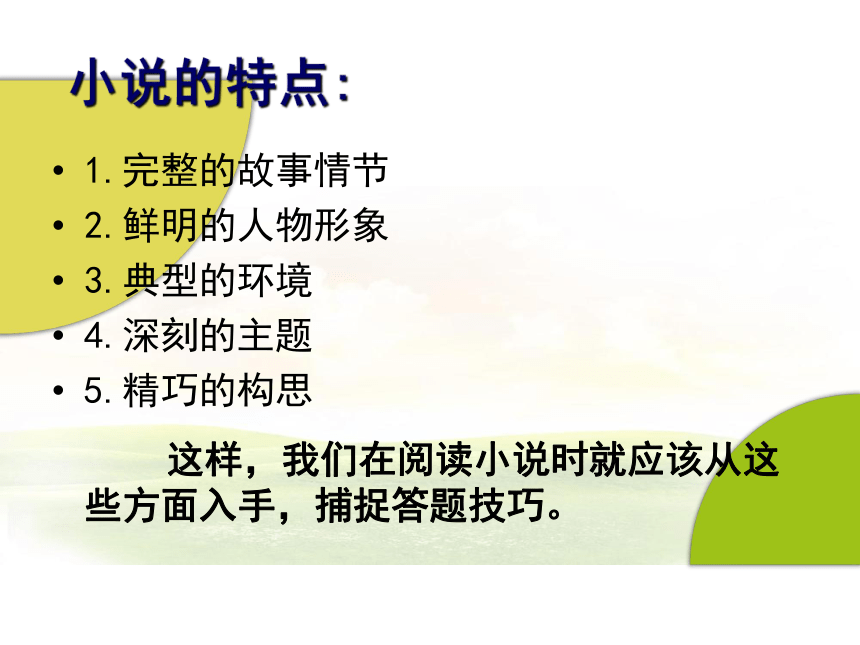

小说的特点:

1.完整的故事情节

2.鲜明的人物形象

3.典型的环境

4.深刻的主题

5.精巧的构思

这样,我们在阅读小说时就应该从这些方面入手,捕捉答题技巧。

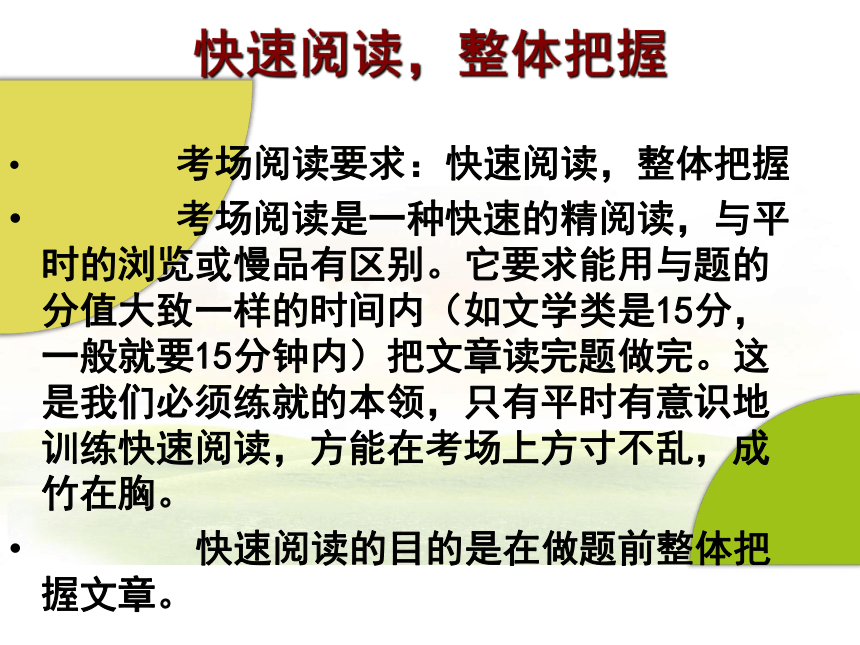

快速阅读,整体把握

考场阅读要求:快速阅读,整体把握

考场阅读是一种快速的精阅读,与平时的浏览或慢品有区别。它要求能用与题的分值大致一样的时间内(如文学类是15分,一般就要15分钟内)把文章读完题做完。这是我们必须练就的本领,只有平时有意识地训练快速阅读,方能在考场上方寸不乱,成竹在胸。

快速阅读的目的是在做题前整体把握文章。

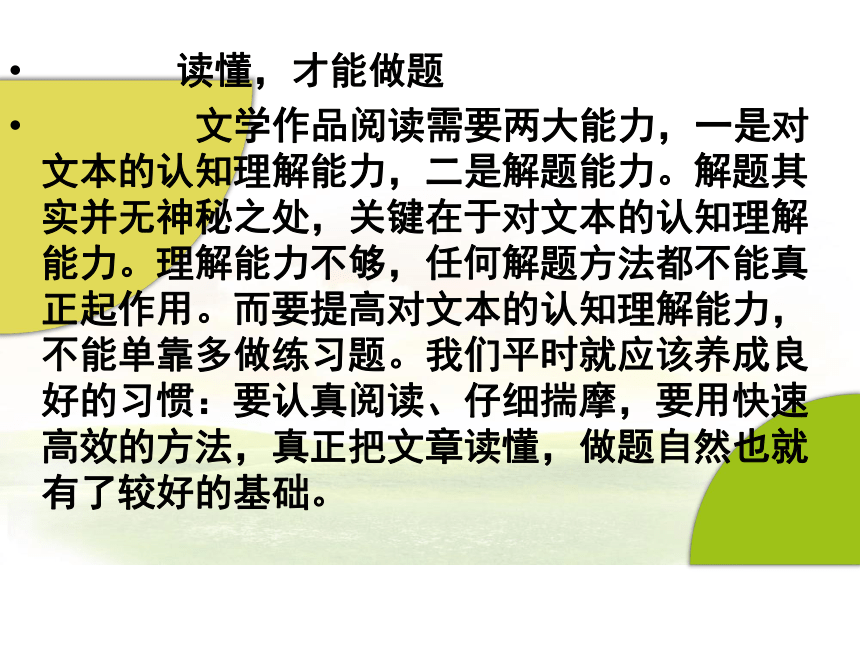

读懂,才能做题

文学作品阅读需要两大能力,一是对文本的认知理解能力,二是解题能力。解题其实并无神秘之处,关键在于对文本的认知理解能力。理解能力不够,任何解题方法都不能真正起作用。而要提高对文本的认知理解能力,不能单靠多做练习题。我们平时就应该养成良好的习惯:要认真阅读、仔细揣摩,要用快速高效的方法,真正把文章读懂,做题自然也就有了较好的基础。

步骤一:切分层次,概括情节

情节是人物性格的发展史,情节是否合理,是小说能否成功的关键。

把握小说情节主要途径:先切分层次,概括层意,然后按照开端、发展、高潮和结局来梳理。

快速读懂小说的步骤

步骤二:观描写、重细节、思人物

描写是小说区别于其他文学样式的最大特点。不管是白描还是工笔,都是使小说中的人物显得栩栩如生的基础。注重小说的描写类型,如人物的外貌、神情、语言、行动、心理描写,尤其是细节的描写,这些描写能揭示人物思想感情和性格特征。

小说是最能表现人的艺术,分析人物形象独特、鲜明的个性,还需要结合人物的身份、地位、经历、教养、气质等因素去考虑。

步骤三:多思考、获主旨

小说的主题不是像贴标签一样明显地张榜在作品的前头,而是蕴藏于作品的所有艺术形象中,蕴藏于情节的发展变化中,蕴藏于典型的环境中。它有待于读者去寻找,去挖掘,去发现,去获得。还要格外注意标题和主旨的关系。

例文分析:《木笛》

步骤一:切分层次,概括情节

《木笛》一文可分为哪几个层次?

步骤二:观描写、重细节、思人物

每一个层次都塑造了主人公怎样的形象?

步骤三:多思考、获主旨

透过故事情节和人物形象作者要宣扬什么思想主题?

木笛

南京乐团招考民族器乐演奏员,其中有一名木笛手。 应试者人头攒动,石头城气氛热烈——这是一个国际级乐团,它的指挥是丹麦音乐大师,这位卡拉扬的朋友长期指挥过伦敦爱乐乐团。

招考分初试、复试和终试三轮。两轮过后,每一种乐器只留两名乐手,两名再砍一半,二比一。 终试在艺术学校阶梯教室。

步骤一:切分层次,概括情节

序幕:竞争激烈的民乐考试——终试

房门开处,室中探出一个头来。探身者说:“木笛,有请朱丹先生。” 声音未落,从一排腊梅盆景之间站起一个人来。修长、纤弱, (a)一身黑色云锦衣衫仿佛把他也紧束成一棵梅树。衣衫上的梅花,仿佛开在树枝上。

走进屋门,朱丹站定,小心谨慎地从绒套中取出他的木笛。之后,抬起头,他看见空蒙广阔之中,居高临下排着一列主考官。主考席的正中,就是那位声名远播的丹麦音乐大师。 大师什么也不说,只是默默打量朱丹。那种神色,仿佛罗丹打量雕塑。 半晌,大师随手从面前的一叠卡片中抽出一张,并回头望了一下坐在身后的助手。助手谦恭地拿过卡片,谦恭地从台上走下来,把那张卡片递到朱丹手中。 接过卡片,只见上面写着——在以下两首乐曲中任选一首以表现欢乐: 1.贝多芬的《欢乐颂》;2.柴可夫斯基的《四小天鹅舞》。

开端:考试开始,选乐曲,要求表现欢乐

看过卡片,朱丹眼睛里闪过一丝隐忍的悲戚。之后,他向主考官深深鞠了一躬。抬起眼睛,踌躇歉疚地说: “请原谅,能更换一组曲目吗 ” 这一句轻声话语,却产生沉雷爆裂的效果。主考官们有些茫然失措起来。 片刻,大师冷峻发问:“为什么 ” 朱丹答:“因为今天我不能演奏欢乐曲。” 大师问:“为什么 ” 朱丹答:“因为今天是12月13日。” 大师问:“12月13日是什么日子 ” 朱丹答:“南京大屠杀纪念日。”

久久。久久。一片沉寂。 大师问:“你没有忘记今天是什么考试吗 ”

朱丹答:“没有忘记。”

大师说:“你是一个很有才华的青年,艺术前途应当懂得珍惜。”

朱丹答:“请原谅……”

没等朱丹说完,大师便向朱丹挥了挥手,果决而又深感惋惜地说:“那么,你现在可以回去了。”

听到这句话,朱丹眼中顿时涌出苦涩的泪。他流着泪向主考席鞠了一躬,再把抽出的木笛轻轻放回绒套,转过身,走了。

发展:拒绝演奏,放弃考试

入夜,石头城开始落雪。

没有目的,也无需目的,朱丹追随着雪片又超越雪片,开始他孤独悲壮的石头城之别。

朱丹不知不觉地走到鼓楼广场。穿过广场,他又走向坐落在鸡鸣寺下的南京大屠杀死难同胞纪念碑。

临近石碑是一片莹莹辉光,像曙光萌动,像蓓蕾初绽,像彩墨在宣纸上的无声晕染。

走近一看,竟然是孩子方阵。有大孩子,有小孩子;有男孩子,有女孩子;他们高矮不一,衣着不一。

明显是一个自发的群体而不是一支组织的队伍。坚忍是童稚的坚忍,缄默是天真的缄默,头上肩上积着一层白雪,仿佛一座雪松森林。每个孩子手擎一支红烛,一片红烛流淌红宝石般的泪。

纪念碑呈横卧状,像天坛回音壁,又像巴黎公社墙。石墙斑驳陆离,像是胸膛经历乱枪。

发展:夜访纪念碑

顷刻之间,雪下大了。雪片密集而又宽阔,仿佛纷纷丝巾在为记忆擦拭锈迹。 伫立雪中,朱丹小心谨慎地从绒套中取出木笛,轻轻吹奏起来。声音悲凉隐忍,犹如脉管滴血。寒冷凝冻这个声音,火焰温暖这个声音。坠落的雪片纷纷扬起,托着笛声在天地之间翩然回旋。 孩子们没有出声,孩子们在倾听,他们懂得,对于心语只能报以倾听。

吹奏完毕,有人在朱丹肩上轻轻拍了一下。 回头一望,竟然是那位丹麦音乐大师。大师也一身雪白,手中也擎着一根燃烧的红烛。

朱丹十分意外,他回身向大师鞠躬。 大师说:“感谢你的出色演奏,应该是我向你鞠躬。现在我该告诉你的是,虽然没有参加终试,但你已经被乐团正式录取了。”

朱丹问:“为什么 ”

大师略作沉默,才庄重虔敬地说:“为了一种精神,一种人类正在流失的民族精神。”

说完,大师紧紧握住朱丹的手。朱丹的手中,握着木笛。

高潮、结尾:吹奏哀乐 被破格录取

木笛

南京乐团招考民族器乐演奏员,其中有一名木笛手。 应试者人头攒动,石头城气氛热烈——这是一个国际级乐团,它的指挥是丹麦音乐大师,这位卡拉扬的朋友长期指挥过伦敦爱乐乐团。

招考分初试、复试和终试三轮。两轮过后,每一种乐器只留两名乐手,两名再砍一半,二比一。 终试在艺术学校阶梯教室。

序幕:竞争激烈的民乐考试——终试

步骤二:观描写、重细节、思人物

木笛

南京乐团招考民族器乐演奏员,其中有一名木笛手。 应试者人头攒动,石头城气氛热烈——这是一个国际级乐团,它的指挥是丹麦音乐大师,这位卡拉扬的朋友长期指挥过伦敦爱乐乐团。

招考分初试、复试和终试三轮。两轮过后,每一种乐器只留两名乐手,两名再砍一半,二比一。 终试在艺术学校阶梯教室。

序幕:竞争激烈的民乐考试——终试

人物形象:优秀音乐才华

房门开处,室中探出一个头来。探身者说:“木笛,有请朱丹先生。” 声音未落,从一排腊梅盆景之间站起一个人来。修长、纤弱,一身黑色云锦衣衫仿佛把他也紧束成一棵梅树。衣衫上的梅花,仿佛开在树枝上。

走进屋门,朱丹站定,小心谨慎地从绒套中取出他的木笛。之后,抬起头,他看见空蒙广阔之中,居高临下排着一列主考官。主考席的正中,就是那位声名远播的丹麦音乐大师。 大师什么也不说,只是默默打量朱丹。那种神色,仿佛罗丹打量雕塑。 半晌,大师随手从面前的一叠卡片中抽出一张,并回头望了一下坐在身后的助手。助手谦恭地拿过卡片,谦恭地从台上走下来,把那张卡片递到朱丹手中。 接过卡片,只见上面写着——在以下两首乐曲中任选一首以表现欢乐: 1.贝多芬的《欢乐颂》;2.柴可夫斯基的《四小天鹅舞》。

开端:考试开始,选乐曲

人物形象:儒雅 高洁 珍爱木笛

看过卡片,朱丹眼睛里闪过一丝隐忍的悲戚。之后,他向主考官深深鞠了一躬。抬起眼睛,踌躇歉疚地说: “请原谅,能更换一组曲目吗 ” 这一句轻声话语,却产生沉雷爆裂的效果。主考官们有些茫然失措起来。 片刻,大师冷峻发问:“为什么 ” 朱丹答:“因为今天我不能演奏欢乐曲。” 大师问:“为什么 ” 朱丹答:“因为今天是12月13日。” 大师问:“12月13日是什么日子 ” 朱丹答:“南京大屠杀纪念日。”

久久。久久。一片沉寂。 大师问:“你没有忘记今天是什么考试吗 ”

朱丹答:“没有忘记。”

大师说:“你是一个很有才华的青年,艺术前途应当懂得珍惜。”

朱丹答:“请原谅……”

没等朱丹说完,大师便向朱丹挥了挥手,果决而又深感惋惜地说:“那么,你现在可以回去了。”

听到这句话,朱丹眼中顿时涌出苦涩的泪。他流着泪向主考席鞠了一躬,再把抽出的木笛轻轻放回绒套,转过身,走了。

发展:拒绝演奏 放弃考试

人物形象:有礼貌 虽有不舍但还是毅然放弃考试,体现其高尚民族精神

入夜,石头城开始落雪。

没有目的,也无需目的,朱丹追随着雪片又超越雪片,开始他孤独悲壮的石头城之别。

朱丹不知不觉地走到鼓楼广场。穿过广场,他又走向坐落在鸡鸣寺下的南京大屠杀死难同胞纪念碑。

临近石碑是一片莹莹辉光,像曙光萌动,像蓓蕾初绽,像彩墨在宣纸上的无声晕染。

走近一看,竟然是孩子方阵。有大孩子,有小孩子;有男孩子,有女孩子;他们高矮不一,衣着不一。

明显是一个自发的群体而不是一支组织的队伍。坚忍是童稚的坚忍,缄默是天真的缄默,头上肩上积着一层白雪,仿佛一座雪松森林。每个孩子手擎一支红烛,一片红烛流淌红宝石般的泪。

纪念碑呈横卧状,像天坛回音壁,又像巴黎公社墙。石墙斑驳陆离,像是胸膛经历乱枪。

发展:夜访纪念碑

人物形象:内心深切悲痛之情

顷刻之间,雪下大了。雪片密集而又宽阔,仿佛纷纷丝巾在为记忆擦拭锈迹。 伫立雪中,朱丹小心谨慎地从绒套中取出木笛,轻轻吹奏起来。声音悲凉隐忍,犹如脉管滴血。寒冷凝冻这个声音,火焰温暖这个声音。坠落的雪片纷纷扬起,托着笛声在天地之间翩然回旋。 孩子们没有出声,孩子们在倾听,他们懂得,对于心语只能报以倾听。

吹奏完毕,有人在朱丹肩上轻轻拍了一下。 回头一望,竟然是那位丹麦音乐大师。大师也一身雪白,手中也擎着一根燃烧的红烛。

朱丹十分意外,他回身向大师鞠躬。 大师说:“感谢你的出色演奏,应该是我向你鞠躬。现在我该告诉你的是,虽然没有参加终试,但你已经被乐团正式录取了。”

朱丹问:“为什么 ”

大师略作沉默,才庄重虔敬地说:b)“为了一种精神,一种人类正在流失的民族精神。” 说完,大师紧紧握住朱丹的手。朱丹的手中,握着木笛。

人物形象:出色的音乐才华 对大屠杀死难者沉痛哀悼 高尚的民族精神

高潮、结尾:吹奏哀乐 被破格录取

步骤三:多思考、获主旨

小说通过讲述朱丹在南京大屠杀纪念日拒绝演奏欢快乐曲而放弃考试,最终在纪念碑前真情悼念而被音乐大师破格录取的故事,刻画了朱丹不只音乐才华出众,更有民族精神的形象,讴歌了高尚的民族精神,并希望这样的精神能继续传承下去。

小说阅读考查的一般设题角度

一、故事情节及其特点赏析(分析作品结构,分析作品体裁的基本特征、分析表现手法)

二、人物的性格特点及塑造人物的艺术手法赏析(欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力)

三、自然环境描写的作用(品味精彩语句的表现力、分析表现手法)

四、小说主题的赏析(概括作品主题)

五、对小说社会意义或表达技巧的探究(从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴、对作品表现出来的价值判断和审美取向作出评价)

【一、把握故事情节】 把握好故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。 大致包括以下三种题型:①用一句话或简明的语句概括故事情节;②文中共写了哪几件事,请依次加以概括;③用填空的形式概括小说的部分内容

1.文章主要写了和音乐大师有关的哪几件事 请用简洁的语句一一概括。

2.阅读全文,结合朱丹的言行,在下面空格处把小说情节补充完整。(每处不得超过6个字。)

请求更换曲目 伫立纪念碑前 终被乐团录取。

1.分析小说的故事情节,可以从以下几方面入手:

①抓住场面;

②寻找线索;

③理清小说的结构。

2.分析小说故事情节时要注意两点:

①情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突;

②分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务的。所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

3.情节安排评价

①就全文来说有一波三折式。作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

②就开头结尾来说有首尾呼应式。作用是使结构紧密、完整。

③就开头来说有倒叙式(把结局放到开头来写),如《祝福》,先写祥林嫂的死,然后再写祥林嫂是怎样一步步被封建礼教逼向死亡之地的。起到制造悬念的作用。

④就结尾来说有戛然而止,留下空白式。此外,还有出人意料式、悲剧、喜剧式等。

贯穿情节的线索

可作线索的有:事、物、人、情、时间、空间,如《药》中的“人血馒头”、《故乡》中的“我”等。

看情节的发展如何表现人物性格。 (答题思路:按顺序归纳情节,然后指出性格)

看情节的发展如何表现主题。(答题思路:先归纳情节,后点出主题)

把握故事情节

抓住场面——

四个

①艺术学院阶梯教室外:

朱丹在等待的形象

②艺术学院阶梯教室内(考场):

对话、被取消考试资格

③归途:

环境、心理描写

④南京大屠杀死难同胞纪念碑:

自行组织的一支悼念队伍、吹笛、被录取

场面:叙事性文学作品中,人物在一定场合相互关系而构成的生活情景.一个场面可以概括为一件事情.

关于情节方法归纳:

( 1)把握场面,一般一个场面可以概括为一件事

(2)学会按何时何地何人做何事的格式加以概括

问:1.文章主要写了和音乐大师有关的哪几件事?请用简洁的语句一一概括。

第一题实际上包括了三点要求:一是概括事情,二是与大师有关的(与朱丹有关的事就不要),三是语句要简明。

对事件的完整叙述,其一,我们必须按照何时何地何人做何事的格式加以概括(材料本身未涉及的除外),万万不能粗枝大叶,丢失了本该有的要素;其二,由于事件的复杂性,我们在概括故事情节时,要避免前后情节的相互交错,还得注意事件涉及的对象,做到前后一脉贯通。

答案:①在考场上,大师拒绝了朱丹更换曲目的要求;②大师在南京大屠杀死难同胞纪念碑前找到了朱丹,并把正式录取的消息告诉了他。

问:2.阅读全文,结合朱丹的言行,在空格处把小说情节补充完整。(每处不得超过6个字) 请求更换曲目 伫立纪念碑前 终被乐团录取。

注意的有两点:一是要充分利用已知的信息源——题干中已概括的故事情节,二是故事情节的对象是朱丹(与大师有关的事就不要)。

答案:“被拒离开考场”和“吹奏悼念亡魂”。 如果要求把小说所有的事情都一一概括出来,就只要把第一和第二题的答案加在一起就行了;倘若要具体指出故事情节的四个部分,其方法大致相同——先概括比较后正式确认,这里就不再具体阐述。

情节安排基本技巧 ——各种叙述手法的运用与作用

⑴顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

⑵倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。造成悬念,引人入胜。

⑶插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

⑷补叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代,照应上下文。

⑸平叙:(指叙述两件或多件同时发生的事)使头绪清楚,照应得体。

【二、揣摩人物形象】 文学即人学,以叙事为主的小说更是以写人为中心。因而在阅读小说时,命题者自然会从分析人物形象这一角度设置试题,具体说来,大致包括三种题型: ①指出小说对人物进行描写的具体方法; ②概括指出人物的性格特征; ③对文中人物进行客观公正的评析(包括作者自身对人物的态度和读者对人物的评价)。

3.文章的主人公朱丹是一个怎样的人?请简要概括。

4.文中两次写朱丹“小心谨慎地”从绒套中取出木笛,意图是什么?

5.文章a处写朱丹穿“一身黑色云锦衣衫”的用意是什么?

解答这类题要从以下几方面入手:

①重视小说中人物的身份、地位、经历、教养、气质等,因它们直接决定着人物的言行,影响着人物的性格。

②通过人物的外貌、语言、行动、心理描写揭示人物的思想感情和性格特征。

③小说里的人物都是在一定的历史背景下活动的,所以分析人物就应把他们放在一定的社会历史背景下去理解。

④注意作者对人物的介绍和评价。

3.文章的主人公朱丹是一个怎样的人?请简要概括。

评价一个人物形象的方法:

①人物的身份、地位、经历、教养、气质

身份:

②人物的外貌、语言、行动、心理描写、以及间接描写

场面2:

大师的神情

场面4:

大师的高度称赞

最终被音乐学院录取

③放在一定的社会历史背景下

12月13日

④作者对人物的介绍和评价

是两位参加决赛的有出色音乐才华的选手之一

奏乐凭吊灵魂

提出换曲的要求

PART 1

答案:朱丹是一位具有出色音乐才华,而又有崇高民族精神的人。

形象刻画基本技巧 ——各种描写手法的运用与作用

⑴肖像、神态、动作描写:

更好展现人物的内心世界及性格特征。

⑵语言描写:

①刻画人物性格,反映人物心理活动,促进故事情节的发展。②描摹人物的语态,使形象刻画栩栩如生、跃然纸上。

⑶心理描写:

直接表现人物思想和内在情感(矛盾/焦虑/担心/喜悦/兴奋等),表现人物思想品质,刻画人物性格,推动情节发展。

⑷细节描写:更细腻地展示人物某一特征。

4.文中两次写朱丹“小心谨慎地”从绒套中取出木笛,意图是什么?

题型:

①指认小说对人物进行描写的具体方法。

动作描写和细节描写

分析:

“小心谨慎地” ——

木笛——

答案:通过动作描写和细节描写,表现朱丹对民族音乐的挚爱。

细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面的描写之中。

是一种中国民族乐器

珍爱

细节描写的作用如下: 一、 典型的细节可以刻画人物性格 追求爱好。如鲁迅《孔乙己》中,孔乙己会“回”字的四种写法,典型地表现了这个人物的迂腐和呆气。吴敬梓的《儒林外史》第六回,严监生临终前望着灯盏里点了两茎灯芯而不肯断气,入木三分地表现了这一人物的吝啬和刻薄。 二、 典型的细节可以深化主题。如鲁迅《药》中的“人血馒头”这一“物”的细节,形象而深刻地表现了辛亥革命脱离人民群众的根本弱点。

三、 典型的细节可以推动情节的发展营造一种氛围。如《林教头风雪山神庙》中,“那雪下得正紧”这一自然景物的细节描写,致使林冲到山神庙躲避风雪,才有杀死仇敌的故事,这样细节描写就推动了情节的发展。

《水浒传》“回头看那日色时,渐渐的坠了下去”。营造渲染了一种紧张而恐怖的气氛,为老虎的出现作铺垫。

四、 典型的细节可以渲染时代气氛、地方特色。如鲁迅《风波》中钉了十六个铜钉的瓷碗和七斤一家晚餐吃的蒸干菜和松花黄的米饭,就渲染了当时的时代气氛和地方特色。

五、 造典型的环境,渲染人物心情心理活动。 《卓越的科学家竺可桢》一文,作者在写竺可桢到毛主席住处时,有一处细小的景物描写:雪后初晴,玉树琼枝,掩映如画。寥寥几字就烘托出当时的气氛虽是冬日,却温暖如春。烘托出会见时的融洽气氛,衬托人物的愉快心情。 六、 典型的细节可以暗示影射。如鲁迅《药》中描写丁字街头破匾上的“古口亭口”四个字,其实是影射秋瑾就义地点——“古轩亭口”,暗示小说中的夏瑜是影射了秋瑾的。

5.文章a处写朱丹穿“一身黑色云锦衣衫”的用意是什么?

题型:

①指认小说对人物进行描写的具体方法。

外貌描写

方法: 放在一定的社会历史背景下

12月13日是南京大屠杀纪念日。

结合“请求更换曲目”和“伫立纪念碑前”这两件事思考。

答案:暗示朱丹对南京大屠杀死难同胞的深切悼念。

小结:我们不但要知道鉴赏人物形象时要从这四点方面去回答,也要知道在写四点有关情节时意在鉴赏人物形象.

【三、注意自然环境描写 】 环境描写是小说艺术的一个重要内容,小说的环境包括社会环境和自然环境:社会环境描写对揭示小说的中心有着举足轻重的作用,但自然环境描写的作用也不可忽视。

6.文章中对“雪”的描写有什么作用?

1.交待故事发生的时间、地点;

2.暗示某种社会背景,揭示社会本质特征;

3.渲染或营造某种气氛,奠定作品的某种基调;

4.衬托人物的某种心情,表现人物性格;

5.推动故事情节发展或为故事情节的发展作衬托(铺垫)。

小说中自然环境描写的作用

问:6.文章中对“雪”的描写有什么作用?

方法:

①交代故事发生的时间、地点。

点明了故事发生的时令节气

②暗示社会环境,揭示社会本质特征。

烘托主人公朱丹和音乐大师纯洁高尚的对民族的挚爱之情。 凸现了少年儿童心灵的洁白无暇

③渲染气氛。

渲染了一种悲壮的气氛

⑤推动情节的发展,为刻画人物作铺垫,打基础。

④揭示人物心境,表现人物性格。

6.文章中对“雪”的描写有什么作用?

答:点明了故事发生的时令节气,渲染了一种悲壮的气氛,烘托主人公朱丹和音乐大师纯洁高尚的对民族的挚爱之情,凸现了少年儿童心灵的洁白无暇。

【四、概括主题内容】 小说的主题是小说的灵魂,是作者的写作目的之所在,也是作品的价值意义之所在。主题的深浅往往决定着作品价值的高低,因此,欣赏小说必须欣赏小说的主题。 小说一般是通过人物形象或故事揭示人生哲理、社会问题、价值观念等的。 1.主题的评价:以小见大,立意深远。 2.归纳主题的方法 ①抓人物形象;②抓情节发展; ③抓写作背景。

常见的题型:

①找出体现小说主题的句子(或用自己的话概括作品的主题);

②读了全文后,文章让你明白了什么道理(本文对你有何启迪?谈谈你的一点体会);

③结合全文主题,谈谈你对某一句话(某一个问题)的理解或看法。

方法:

①从小说的情节和人物形象入手;

②联系作品的时代背景及典型的环境描写,认识人物形象的思想性格上所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征——达到揭示小说主题的目的;

③从小说的精巧构思中把握作品的主题。

7.文章b处画线句子在文章中起什么作用?

题型:

③结合全文主题,谈谈你对某一句话(某一个问题)的理解或看法。

大师略作沉默,才庄重虔敬地说:b“为了一种精神,一种人类正在流失的民族精神。”

方法:(内容和结构)

答案:点出大师被打动以及最终决定录取朱丹的原因;间接地把朱丹的形象刻画得更加清晰;从而揭示文章中心,深化文章主题。

小结:不但要知道主题是通过什么来体现的,而且要知道那些涉及主旨的句子也必须回归到主旨的方向去答题 。

8.这则故事揭示了什么主题?从中你受到什么启发?

题型:②读了全文后,文章让你明白了什么道理(本文对你有何启迪?谈谈你的一点体会);

方法:1从小说的情节和人物形象入手;

2二是联系作品的时代背景及典型的环境描写,认识人物形象的思想性格上所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征——达到揭示小说主题的目的;

3抓关键句

答案: 才华横溢固然重要,但具有崇高的民族精神更值得敬佩。

作为一名中学生,要不忘民族的耻辱,努力学习,使自己成为知识丰富、能力突出的有用之才,成为时时维护国家利益和民族尊严的卫士。

【五、分析写作技巧】 质量上乘的作品,离不开精妙的写作技巧,这是因为写作技巧是作家驾驭文学语言,运用多种艺术表现手法、及表达方式、修辞手段等,来构思文学作品塑造文学形象时所表现出的熟练的而又独具特色的艺术才能。

9.在大雪中出现了“孩子方阵”,这一细节描写说明了什么?

10.请你简要概括这篇小说在艺术构思的两点特色。

9.在大雪中出现了“孩子方阵”,这一细节描写说明了什么?

题型:

表面上:要说出细节描写在文中的用意;

实质上:是分析小说巧妙的构思在文中的作用。

答案:“孩子方阵”的自发出现,表现了像朱丹一样具有民族精神的人并不是少数,孩子们的背后暗含着一股强大的力量——父辈们的教育,这样就使朱丹的举动更具有典型意义,从而起到了深化主题的作用。

10.请你简要概括这篇小说在艺术构思的两点特色。

题型:

从整体上把握小说在艺术构思上的特点我们只要知道一些常见的精妙技巧,答案就瓜熟蒂落:

答案:

①情节曲折生动,结局既在意料之外又在情理之中。

②细节描写生动细致。

③场面描写庄严凝重,真切感人。

④对比手法的运用。

(答出两点即可)

五、回顾小结

小说阅读的命题要点:

1.把握故事情节

2.揣摩人物形象

3.注意环境描写

4.概括主题内容

5.分析写作技巧

考纲:(二)文学类文本阅读

阅读和鉴赏中外文学作品。了解小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的基本特征和主要表现手法。阅读鉴赏文学作品,应注重价值判断和审美体验,感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力,理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴涵的民族心理和人文精神。

1.理解 B

⑴ 理解文中重要词语的含义

⑵ 理解文中重要句子的含意

2.分析综合 C

⑴ 分析作品结构,概括作品主题

⑵ 分析作品的体裁特征和表现手法

考什么

3.鉴赏评价 D

⑴ 体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术

⑵ 鉴赏作品的文学形象,领悟作品的艺术魅力

⑶ 评价作品表现出的价值判断和审美取向

4.探究 F

⑴ 从不同角度和层面发掘作品的意蕴、民族心理和人文精神

⑵ 探讨作者的创作背景和创作意图

⑶ 对作品进行个性化阅读和有创意的解读

文学类文本阅读备考想法

1.理解小说和散文的文体特点, 掌握一些基本的文学理论。

2.培养快速阅读,整体把握文本的能力。

3.进一步培养深入文本,探究文本的能力。

4.明确审题与答题的规范要求,掌握各类题型的基本解题规律 。

1.了解、掌握小说这一文学体裁的基本特征和主要表现手法。

2.学会快速读懂文章、整体把握的方法

3. 明确小说阅读常见的考点,梳理题型并掌握各类题型的基本解题规律

学习目标:

关于小说常识的回顾:

1.小说是通过故事情节、环境描写、人物形象塑造来表现主题思想、反映社会生活的一种文学体裁。因而情节、环境、人物是小说的三要素。

2.主题是通过人物、事件反映的中心思想。

3.人物形象(具有典型性,是个性与共性的统一);人物描写(正面描写:语言、肖像、行动、心理、细节描写/侧面描写)

4.情节(序幕、开端、发展、高潮、结局、尾声)

5.环境(自然环境、社会环境)

6.顺序(顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙)

小说的特点:

1.完整的故事情节

2.鲜明的人物形象

3.典型的环境

4.深刻的主题

5.精巧的构思

这样,我们在阅读小说时就应该从这些方面入手,捕捉答题技巧。

快速阅读,整体把握

考场阅读要求:快速阅读,整体把握

考场阅读是一种快速的精阅读,与平时的浏览或慢品有区别。它要求能用与题的分值大致一样的时间内(如文学类是15分,一般就要15分钟内)把文章读完题做完。这是我们必须练就的本领,只有平时有意识地训练快速阅读,方能在考场上方寸不乱,成竹在胸。

快速阅读的目的是在做题前整体把握文章。

读懂,才能做题

文学作品阅读需要两大能力,一是对文本的认知理解能力,二是解题能力。解题其实并无神秘之处,关键在于对文本的认知理解能力。理解能力不够,任何解题方法都不能真正起作用。而要提高对文本的认知理解能力,不能单靠多做练习题。我们平时就应该养成良好的习惯:要认真阅读、仔细揣摩,要用快速高效的方法,真正把文章读懂,做题自然也就有了较好的基础。

步骤一:切分层次,概括情节

情节是人物性格的发展史,情节是否合理,是小说能否成功的关键。

把握小说情节主要途径:先切分层次,概括层意,然后按照开端、发展、高潮和结局来梳理。

快速读懂小说的步骤

步骤二:观描写、重细节、思人物

描写是小说区别于其他文学样式的最大特点。不管是白描还是工笔,都是使小说中的人物显得栩栩如生的基础。注重小说的描写类型,如人物的外貌、神情、语言、行动、心理描写,尤其是细节的描写,这些描写能揭示人物思想感情和性格特征。

小说是最能表现人的艺术,分析人物形象独特、鲜明的个性,还需要结合人物的身份、地位、经历、教养、气质等因素去考虑。

步骤三:多思考、获主旨

小说的主题不是像贴标签一样明显地张榜在作品的前头,而是蕴藏于作品的所有艺术形象中,蕴藏于情节的发展变化中,蕴藏于典型的环境中。它有待于读者去寻找,去挖掘,去发现,去获得。还要格外注意标题和主旨的关系。

例文分析:《木笛》

步骤一:切分层次,概括情节

《木笛》一文可分为哪几个层次?

步骤二:观描写、重细节、思人物

每一个层次都塑造了主人公怎样的形象?

步骤三:多思考、获主旨

透过故事情节和人物形象作者要宣扬什么思想主题?

木笛

南京乐团招考民族器乐演奏员,其中有一名木笛手。 应试者人头攒动,石头城气氛热烈——这是一个国际级乐团,它的指挥是丹麦音乐大师,这位卡拉扬的朋友长期指挥过伦敦爱乐乐团。

招考分初试、复试和终试三轮。两轮过后,每一种乐器只留两名乐手,两名再砍一半,二比一。 终试在艺术学校阶梯教室。

步骤一:切分层次,概括情节

序幕:竞争激烈的民乐考试——终试

房门开处,室中探出一个头来。探身者说:“木笛,有请朱丹先生。” 声音未落,从一排腊梅盆景之间站起一个人来。修长、纤弱, (a)一身黑色云锦衣衫仿佛把他也紧束成一棵梅树。衣衫上的梅花,仿佛开在树枝上。

走进屋门,朱丹站定,小心谨慎地从绒套中取出他的木笛。之后,抬起头,他看见空蒙广阔之中,居高临下排着一列主考官。主考席的正中,就是那位声名远播的丹麦音乐大师。 大师什么也不说,只是默默打量朱丹。那种神色,仿佛罗丹打量雕塑。 半晌,大师随手从面前的一叠卡片中抽出一张,并回头望了一下坐在身后的助手。助手谦恭地拿过卡片,谦恭地从台上走下来,把那张卡片递到朱丹手中。 接过卡片,只见上面写着——在以下两首乐曲中任选一首以表现欢乐: 1.贝多芬的《欢乐颂》;2.柴可夫斯基的《四小天鹅舞》。

开端:考试开始,选乐曲,要求表现欢乐

看过卡片,朱丹眼睛里闪过一丝隐忍的悲戚。之后,他向主考官深深鞠了一躬。抬起眼睛,踌躇歉疚地说: “请原谅,能更换一组曲目吗 ” 这一句轻声话语,却产生沉雷爆裂的效果。主考官们有些茫然失措起来。 片刻,大师冷峻发问:“为什么 ” 朱丹答:“因为今天我不能演奏欢乐曲。” 大师问:“为什么 ” 朱丹答:“因为今天是12月13日。” 大师问:“12月13日是什么日子 ” 朱丹答:“南京大屠杀纪念日。”

久久。久久。一片沉寂。 大师问:“你没有忘记今天是什么考试吗 ”

朱丹答:“没有忘记。”

大师说:“你是一个很有才华的青年,艺术前途应当懂得珍惜。”

朱丹答:“请原谅……”

没等朱丹说完,大师便向朱丹挥了挥手,果决而又深感惋惜地说:“那么,你现在可以回去了。”

听到这句话,朱丹眼中顿时涌出苦涩的泪。他流着泪向主考席鞠了一躬,再把抽出的木笛轻轻放回绒套,转过身,走了。

发展:拒绝演奏,放弃考试

入夜,石头城开始落雪。

没有目的,也无需目的,朱丹追随着雪片又超越雪片,开始他孤独悲壮的石头城之别。

朱丹不知不觉地走到鼓楼广场。穿过广场,他又走向坐落在鸡鸣寺下的南京大屠杀死难同胞纪念碑。

临近石碑是一片莹莹辉光,像曙光萌动,像蓓蕾初绽,像彩墨在宣纸上的无声晕染。

走近一看,竟然是孩子方阵。有大孩子,有小孩子;有男孩子,有女孩子;他们高矮不一,衣着不一。

明显是一个自发的群体而不是一支组织的队伍。坚忍是童稚的坚忍,缄默是天真的缄默,头上肩上积着一层白雪,仿佛一座雪松森林。每个孩子手擎一支红烛,一片红烛流淌红宝石般的泪。

纪念碑呈横卧状,像天坛回音壁,又像巴黎公社墙。石墙斑驳陆离,像是胸膛经历乱枪。

发展:夜访纪念碑

顷刻之间,雪下大了。雪片密集而又宽阔,仿佛纷纷丝巾在为记忆擦拭锈迹。 伫立雪中,朱丹小心谨慎地从绒套中取出木笛,轻轻吹奏起来。声音悲凉隐忍,犹如脉管滴血。寒冷凝冻这个声音,火焰温暖这个声音。坠落的雪片纷纷扬起,托着笛声在天地之间翩然回旋。 孩子们没有出声,孩子们在倾听,他们懂得,对于心语只能报以倾听。

吹奏完毕,有人在朱丹肩上轻轻拍了一下。 回头一望,竟然是那位丹麦音乐大师。大师也一身雪白,手中也擎着一根燃烧的红烛。

朱丹十分意外,他回身向大师鞠躬。 大师说:“感谢你的出色演奏,应该是我向你鞠躬。现在我该告诉你的是,虽然没有参加终试,但你已经被乐团正式录取了。”

朱丹问:“为什么 ”

大师略作沉默,才庄重虔敬地说:“为了一种精神,一种人类正在流失的民族精神。”

说完,大师紧紧握住朱丹的手。朱丹的手中,握着木笛。

高潮、结尾:吹奏哀乐 被破格录取

木笛

南京乐团招考民族器乐演奏员,其中有一名木笛手。 应试者人头攒动,石头城气氛热烈——这是一个国际级乐团,它的指挥是丹麦音乐大师,这位卡拉扬的朋友长期指挥过伦敦爱乐乐团。

招考分初试、复试和终试三轮。两轮过后,每一种乐器只留两名乐手,两名再砍一半,二比一。 终试在艺术学校阶梯教室。

序幕:竞争激烈的民乐考试——终试

步骤二:观描写、重细节、思人物

木笛

南京乐团招考民族器乐演奏员,其中有一名木笛手。 应试者人头攒动,石头城气氛热烈——这是一个国际级乐团,它的指挥是丹麦音乐大师,这位卡拉扬的朋友长期指挥过伦敦爱乐乐团。

招考分初试、复试和终试三轮。两轮过后,每一种乐器只留两名乐手,两名再砍一半,二比一。 终试在艺术学校阶梯教室。

序幕:竞争激烈的民乐考试——终试

人物形象:优秀音乐才华

房门开处,室中探出一个头来。探身者说:“木笛,有请朱丹先生。” 声音未落,从一排腊梅盆景之间站起一个人来。修长、纤弱,一身黑色云锦衣衫仿佛把他也紧束成一棵梅树。衣衫上的梅花,仿佛开在树枝上。

走进屋门,朱丹站定,小心谨慎地从绒套中取出他的木笛。之后,抬起头,他看见空蒙广阔之中,居高临下排着一列主考官。主考席的正中,就是那位声名远播的丹麦音乐大师。 大师什么也不说,只是默默打量朱丹。那种神色,仿佛罗丹打量雕塑。 半晌,大师随手从面前的一叠卡片中抽出一张,并回头望了一下坐在身后的助手。助手谦恭地拿过卡片,谦恭地从台上走下来,把那张卡片递到朱丹手中。 接过卡片,只见上面写着——在以下两首乐曲中任选一首以表现欢乐: 1.贝多芬的《欢乐颂》;2.柴可夫斯基的《四小天鹅舞》。

开端:考试开始,选乐曲

人物形象:儒雅 高洁 珍爱木笛

看过卡片,朱丹眼睛里闪过一丝隐忍的悲戚。之后,他向主考官深深鞠了一躬。抬起眼睛,踌躇歉疚地说: “请原谅,能更换一组曲目吗 ” 这一句轻声话语,却产生沉雷爆裂的效果。主考官们有些茫然失措起来。 片刻,大师冷峻发问:“为什么 ” 朱丹答:“因为今天我不能演奏欢乐曲。” 大师问:“为什么 ” 朱丹答:“因为今天是12月13日。” 大师问:“12月13日是什么日子 ” 朱丹答:“南京大屠杀纪念日。”

久久。久久。一片沉寂。 大师问:“你没有忘记今天是什么考试吗 ”

朱丹答:“没有忘记。”

大师说:“你是一个很有才华的青年,艺术前途应当懂得珍惜。”

朱丹答:“请原谅……”

没等朱丹说完,大师便向朱丹挥了挥手,果决而又深感惋惜地说:“那么,你现在可以回去了。”

听到这句话,朱丹眼中顿时涌出苦涩的泪。他流着泪向主考席鞠了一躬,再把抽出的木笛轻轻放回绒套,转过身,走了。

发展:拒绝演奏 放弃考试

人物形象:有礼貌 虽有不舍但还是毅然放弃考试,体现其高尚民族精神

入夜,石头城开始落雪。

没有目的,也无需目的,朱丹追随着雪片又超越雪片,开始他孤独悲壮的石头城之别。

朱丹不知不觉地走到鼓楼广场。穿过广场,他又走向坐落在鸡鸣寺下的南京大屠杀死难同胞纪念碑。

临近石碑是一片莹莹辉光,像曙光萌动,像蓓蕾初绽,像彩墨在宣纸上的无声晕染。

走近一看,竟然是孩子方阵。有大孩子,有小孩子;有男孩子,有女孩子;他们高矮不一,衣着不一。

明显是一个自发的群体而不是一支组织的队伍。坚忍是童稚的坚忍,缄默是天真的缄默,头上肩上积着一层白雪,仿佛一座雪松森林。每个孩子手擎一支红烛,一片红烛流淌红宝石般的泪。

纪念碑呈横卧状,像天坛回音壁,又像巴黎公社墙。石墙斑驳陆离,像是胸膛经历乱枪。

发展:夜访纪念碑

人物形象:内心深切悲痛之情

顷刻之间,雪下大了。雪片密集而又宽阔,仿佛纷纷丝巾在为记忆擦拭锈迹。 伫立雪中,朱丹小心谨慎地从绒套中取出木笛,轻轻吹奏起来。声音悲凉隐忍,犹如脉管滴血。寒冷凝冻这个声音,火焰温暖这个声音。坠落的雪片纷纷扬起,托着笛声在天地之间翩然回旋。 孩子们没有出声,孩子们在倾听,他们懂得,对于心语只能报以倾听。

吹奏完毕,有人在朱丹肩上轻轻拍了一下。 回头一望,竟然是那位丹麦音乐大师。大师也一身雪白,手中也擎着一根燃烧的红烛。

朱丹十分意外,他回身向大师鞠躬。 大师说:“感谢你的出色演奏,应该是我向你鞠躬。现在我该告诉你的是,虽然没有参加终试,但你已经被乐团正式录取了。”

朱丹问:“为什么 ”

大师略作沉默,才庄重虔敬地说:b)“为了一种精神,一种人类正在流失的民族精神。” 说完,大师紧紧握住朱丹的手。朱丹的手中,握着木笛。

人物形象:出色的音乐才华 对大屠杀死难者沉痛哀悼 高尚的民族精神

高潮、结尾:吹奏哀乐 被破格录取

步骤三:多思考、获主旨

小说通过讲述朱丹在南京大屠杀纪念日拒绝演奏欢快乐曲而放弃考试,最终在纪念碑前真情悼念而被音乐大师破格录取的故事,刻画了朱丹不只音乐才华出众,更有民族精神的形象,讴歌了高尚的民族精神,并希望这样的精神能继续传承下去。

小说阅读考查的一般设题角度

一、故事情节及其特点赏析(分析作品结构,分析作品体裁的基本特征、分析表现手法)

二、人物的性格特点及塑造人物的艺术手法赏析(欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力)

三、自然环境描写的作用(品味精彩语句的表现力、分析表现手法)

四、小说主题的赏析(概括作品主题)

五、对小说社会意义或表达技巧的探究(从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴、对作品表现出来的价值判断和审美取向作出评价)

【一、把握故事情节】 把握好故事情节,是读懂小说的关键,是欣赏小说艺术特点的基础,也是整体感知文章的起点。 大致包括以下三种题型:①用一句话或简明的语句概括故事情节;②文中共写了哪几件事,请依次加以概括;③用填空的形式概括小说的部分内容

1.文章主要写了和音乐大师有关的哪几件事 请用简洁的语句一一概括。

2.阅读全文,结合朱丹的言行,在下面空格处把小说情节补充完整。(每处不得超过6个字。)

请求更换曲目 伫立纪念碑前 终被乐团录取。

1.分析小说的故事情节,可以从以下几方面入手:

①抓住场面;

②寻找线索;

③理清小说的结构。

2.分析小说故事情节时要注意两点:

①情节的发展变化是矛盾冲突发展的体现,分析小说的情节时必须抓住主要的矛盾冲突;

②分析情节不是鉴赏小说的目的,而是手段,是为理解人物性格、把握小说主题服务的。所以,在分析情节的过程中,要随时注意体会它对人物性格的形成及对揭示小说主题的作用。

3.情节安排评价

①就全文来说有一波三折式。作用是引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

②就开头结尾来说有首尾呼应式。作用是使结构紧密、完整。

③就开头来说有倒叙式(把结局放到开头来写),如《祝福》,先写祥林嫂的死,然后再写祥林嫂是怎样一步步被封建礼教逼向死亡之地的。起到制造悬念的作用。

④就结尾来说有戛然而止,留下空白式。此外,还有出人意料式、悲剧、喜剧式等。

贯穿情节的线索

可作线索的有:事、物、人、情、时间、空间,如《药》中的“人血馒头”、《故乡》中的“我”等。

看情节的发展如何表现人物性格。 (答题思路:按顺序归纳情节,然后指出性格)

看情节的发展如何表现主题。(答题思路:先归纳情节,后点出主题)

把握故事情节

抓住场面——

四个

①艺术学院阶梯教室外:

朱丹在等待的形象

②艺术学院阶梯教室内(考场):

对话、被取消考试资格

③归途:

环境、心理描写

④南京大屠杀死难同胞纪念碑:

自行组织的一支悼念队伍、吹笛、被录取

场面:叙事性文学作品中,人物在一定场合相互关系而构成的生活情景.一个场面可以概括为一件事情.

关于情节方法归纳:

( 1)把握场面,一般一个场面可以概括为一件事

(2)学会按何时何地何人做何事的格式加以概括

问:1.文章主要写了和音乐大师有关的哪几件事?请用简洁的语句一一概括。

第一题实际上包括了三点要求:一是概括事情,二是与大师有关的(与朱丹有关的事就不要),三是语句要简明。

对事件的完整叙述,其一,我们必须按照何时何地何人做何事的格式加以概括(材料本身未涉及的除外),万万不能粗枝大叶,丢失了本该有的要素;其二,由于事件的复杂性,我们在概括故事情节时,要避免前后情节的相互交错,还得注意事件涉及的对象,做到前后一脉贯通。

答案:①在考场上,大师拒绝了朱丹更换曲目的要求;②大师在南京大屠杀死难同胞纪念碑前找到了朱丹,并把正式录取的消息告诉了他。

问:2.阅读全文,结合朱丹的言行,在空格处把小说情节补充完整。(每处不得超过6个字) 请求更换曲目 伫立纪念碑前 终被乐团录取。

注意的有两点:一是要充分利用已知的信息源——题干中已概括的故事情节,二是故事情节的对象是朱丹(与大师有关的事就不要)。

答案:“被拒离开考场”和“吹奏悼念亡魂”。 如果要求把小说所有的事情都一一概括出来,就只要把第一和第二题的答案加在一起就行了;倘若要具体指出故事情节的四个部分,其方法大致相同——先概括比较后正式确认,这里就不再具体阐述。

情节安排基本技巧 ——各种叙述手法的运用与作用

⑴顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

⑵倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。造成悬念,引人入胜。

⑶插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

⑷补叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对上文内容加以补充解释,对下文做某些交代,照应上下文。

⑸平叙:(指叙述两件或多件同时发生的事)使头绪清楚,照应得体。

【二、揣摩人物形象】 文学即人学,以叙事为主的小说更是以写人为中心。因而在阅读小说时,命题者自然会从分析人物形象这一角度设置试题,具体说来,大致包括三种题型: ①指出小说对人物进行描写的具体方法; ②概括指出人物的性格特征; ③对文中人物进行客观公正的评析(包括作者自身对人物的态度和读者对人物的评价)。

3.文章的主人公朱丹是一个怎样的人?请简要概括。

4.文中两次写朱丹“小心谨慎地”从绒套中取出木笛,意图是什么?

5.文章a处写朱丹穿“一身黑色云锦衣衫”的用意是什么?

解答这类题要从以下几方面入手:

①重视小说中人物的身份、地位、经历、教养、气质等,因它们直接决定着人物的言行,影响着人物的性格。

②通过人物的外貌、语言、行动、心理描写揭示人物的思想感情和性格特征。

③小说里的人物都是在一定的历史背景下活动的,所以分析人物就应把他们放在一定的社会历史背景下去理解。

④注意作者对人物的介绍和评价。

3.文章的主人公朱丹是一个怎样的人?请简要概括。

评价一个人物形象的方法:

①人物的身份、地位、经历、教养、气质

身份:

②人物的外貌、语言、行动、心理描写、以及间接描写

场面2:

大师的神情

场面4:

大师的高度称赞

最终被音乐学院录取

③放在一定的社会历史背景下

12月13日

④作者对人物的介绍和评价

是两位参加决赛的有出色音乐才华的选手之一

奏乐凭吊灵魂

提出换曲的要求

PART 1

答案:朱丹是一位具有出色音乐才华,而又有崇高民族精神的人。

形象刻画基本技巧 ——各种描写手法的运用与作用

⑴肖像、神态、动作描写:

更好展现人物的内心世界及性格特征。

⑵语言描写:

①刻画人物性格,反映人物心理活动,促进故事情节的发展。②描摹人物的语态,使形象刻画栩栩如生、跃然纸上。

⑶心理描写:

直接表现人物思想和内在情感(矛盾/焦虑/担心/喜悦/兴奋等),表现人物思想品质,刻画人物性格,推动情节发展。

⑷细节描写:更细腻地展示人物某一特征。

4.文中两次写朱丹“小心谨慎地”从绒套中取出木笛,意图是什么?

题型:

①指认小说对人物进行描写的具体方法。

动作描写和细节描写

分析:

“小心谨慎地” ——

木笛——

答案:通过动作描写和细节描写,表现朱丹对民族音乐的挚爱。

细节描写是指抓住生活中的细微而又具体的典型情节,加以生动细致的描绘,它具体渗透在对人物、景物或场面的描写之中。

是一种中国民族乐器

珍爱

细节描写的作用如下: 一、 典型的细节可以刻画人物性格 追求爱好。如鲁迅《孔乙己》中,孔乙己会“回”字的四种写法,典型地表现了这个人物的迂腐和呆气。吴敬梓的《儒林外史》第六回,严监生临终前望着灯盏里点了两茎灯芯而不肯断气,入木三分地表现了这一人物的吝啬和刻薄。 二、 典型的细节可以深化主题。如鲁迅《药》中的“人血馒头”这一“物”的细节,形象而深刻地表现了辛亥革命脱离人民群众的根本弱点。

三、 典型的细节可以推动情节的发展营造一种氛围。如《林教头风雪山神庙》中,“那雪下得正紧”这一自然景物的细节描写,致使林冲到山神庙躲避风雪,才有杀死仇敌的故事,这样细节描写就推动了情节的发展。

《水浒传》“回头看那日色时,渐渐的坠了下去”。营造渲染了一种紧张而恐怖的气氛,为老虎的出现作铺垫。

四、 典型的细节可以渲染时代气氛、地方特色。如鲁迅《风波》中钉了十六个铜钉的瓷碗和七斤一家晚餐吃的蒸干菜和松花黄的米饭,就渲染了当时的时代气氛和地方特色。

五、 造典型的环境,渲染人物心情心理活动。 《卓越的科学家竺可桢》一文,作者在写竺可桢到毛主席住处时,有一处细小的景物描写:雪后初晴,玉树琼枝,掩映如画。寥寥几字就烘托出当时的气氛虽是冬日,却温暖如春。烘托出会见时的融洽气氛,衬托人物的愉快心情。 六、 典型的细节可以暗示影射。如鲁迅《药》中描写丁字街头破匾上的“古口亭口”四个字,其实是影射秋瑾就义地点——“古轩亭口”,暗示小说中的夏瑜是影射了秋瑾的。

5.文章a处写朱丹穿“一身黑色云锦衣衫”的用意是什么?

题型:

①指认小说对人物进行描写的具体方法。

外貌描写

方法: 放在一定的社会历史背景下

12月13日是南京大屠杀纪念日。

结合“请求更换曲目”和“伫立纪念碑前”这两件事思考。

答案:暗示朱丹对南京大屠杀死难同胞的深切悼念。

小结:我们不但要知道鉴赏人物形象时要从这四点方面去回答,也要知道在写四点有关情节时意在鉴赏人物形象.

【三、注意自然环境描写 】 环境描写是小说艺术的一个重要内容,小说的环境包括社会环境和自然环境:社会环境描写对揭示小说的中心有着举足轻重的作用,但自然环境描写的作用也不可忽视。

6.文章中对“雪”的描写有什么作用?

1.交待故事发生的时间、地点;

2.暗示某种社会背景,揭示社会本质特征;

3.渲染或营造某种气氛,奠定作品的某种基调;

4.衬托人物的某种心情,表现人物性格;

5.推动故事情节发展或为故事情节的发展作衬托(铺垫)。

小说中自然环境描写的作用

问:6.文章中对“雪”的描写有什么作用?

方法:

①交代故事发生的时间、地点。

点明了故事发生的时令节气

②暗示社会环境,揭示社会本质特征。

烘托主人公朱丹和音乐大师纯洁高尚的对民族的挚爱之情。 凸现了少年儿童心灵的洁白无暇

③渲染气氛。

渲染了一种悲壮的气氛

⑤推动情节的发展,为刻画人物作铺垫,打基础。

④揭示人物心境,表现人物性格。

6.文章中对“雪”的描写有什么作用?

答:点明了故事发生的时令节气,渲染了一种悲壮的气氛,烘托主人公朱丹和音乐大师纯洁高尚的对民族的挚爱之情,凸现了少年儿童心灵的洁白无暇。

【四、概括主题内容】 小说的主题是小说的灵魂,是作者的写作目的之所在,也是作品的价值意义之所在。主题的深浅往往决定着作品价值的高低,因此,欣赏小说必须欣赏小说的主题。 小说一般是通过人物形象或故事揭示人生哲理、社会问题、价值观念等的。 1.主题的评价:以小见大,立意深远。 2.归纳主题的方法 ①抓人物形象;②抓情节发展; ③抓写作背景。

常见的题型:

①找出体现小说主题的句子(或用自己的话概括作品的主题);

②读了全文后,文章让你明白了什么道理(本文对你有何启迪?谈谈你的一点体会);

③结合全文主题,谈谈你对某一句话(某一个问题)的理解或看法。

方法:

①从小说的情节和人物形象入手;

②联系作品的时代背景及典型的环境描写,认识人物形象的思想性格上所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征——达到揭示小说主题的目的;

③从小说的精巧构思中把握作品的主题。

7.文章b处画线句子在文章中起什么作用?

题型:

③结合全文主题,谈谈你对某一句话(某一个问题)的理解或看法。

大师略作沉默,才庄重虔敬地说:b“为了一种精神,一种人类正在流失的民族精神。”

方法:(内容和结构)

答案:点出大师被打动以及最终决定录取朱丹的原因;间接地把朱丹的形象刻画得更加清晰;从而揭示文章中心,深化文章主题。

小结:不但要知道主题是通过什么来体现的,而且要知道那些涉及主旨的句子也必须回归到主旨的方向去答题 。

8.这则故事揭示了什么主题?从中你受到什么启发?

题型:②读了全文后,文章让你明白了什么道理(本文对你有何启迪?谈谈你的一点体会);

方法:1从小说的情节和人物形象入手;

2二是联系作品的时代背景及典型的环境描写,认识人物形象的思想性格上所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征——达到揭示小说主题的目的;

3抓关键句

答案: 才华横溢固然重要,但具有崇高的民族精神更值得敬佩。

作为一名中学生,要不忘民族的耻辱,努力学习,使自己成为知识丰富、能力突出的有用之才,成为时时维护国家利益和民族尊严的卫士。

【五、分析写作技巧】 质量上乘的作品,离不开精妙的写作技巧,这是因为写作技巧是作家驾驭文学语言,运用多种艺术表现手法、及表达方式、修辞手段等,来构思文学作品塑造文学形象时所表现出的熟练的而又独具特色的艺术才能。

9.在大雪中出现了“孩子方阵”,这一细节描写说明了什么?

10.请你简要概括这篇小说在艺术构思的两点特色。

9.在大雪中出现了“孩子方阵”,这一细节描写说明了什么?

题型:

表面上:要说出细节描写在文中的用意;

实质上:是分析小说巧妙的构思在文中的作用。

答案:“孩子方阵”的自发出现,表现了像朱丹一样具有民族精神的人并不是少数,孩子们的背后暗含着一股强大的力量——父辈们的教育,这样就使朱丹的举动更具有典型意义,从而起到了深化主题的作用。

10.请你简要概括这篇小说在艺术构思的两点特色。

题型:

从整体上把握小说在艺术构思上的特点我们只要知道一些常见的精妙技巧,答案就瓜熟蒂落:

答案:

①情节曲折生动,结局既在意料之外又在情理之中。

②细节描写生动细致。

③场面描写庄严凝重,真切感人。

④对比手法的运用。

(答出两点即可)

五、回顾小结

小说阅读的命题要点:

1.把握故事情节

2.揣摩人物形象

3.注意环境描写

4.概括主题内容

5.分析写作技巧